Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Cecilia de Aguiar Bergamin

Enviado por

Sayurï Yamane0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

486 visualizações398 páginasEste documento apresenta uma dissertação de mestrado sobre a obra Corpo de Baile de João Guimarães Rosa. A dissertação argumenta que as sete novelas que compõem a obra, apesar de independentes, formam uma unidade através de temas e elementos comuns como o sertão mineiro e a condição de exílio e busca por ascensão social das personagens. A dissertação realiza uma análise detalhada de cada novela para demonstrar como elas contribuem para a construção de um universo literário coeso na obra.

Descrição original:

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoEste documento apresenta uma dissertação de mestrado sobre a obra Corpo de Baile de João Guimarães Rosa. A dissertação argumenta que as sete novelas que compõem a obra, apesar de independentes, formam uma unidade através de temas e elementos comuns como o sertão mineiro e a condição de exílio e busca por ascensão social das personagens. A dissertação realiza uma análise detalhada de cada novela para demonstrar como elas contribuem para a construção de um universo literário coeso na obra.

Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

486 visualizações398 páginasCecilia de Aguiar Bergamin

Enviado por

Sayurï YamaneEste documento apresenta uma dissertação de mestrado sobre a obra Corpo de Baile de João Guimarães Rosa. A dissertação argumenta que as sete novelas que compõem a obra, apesar de independentes, formam uma unidade através de temas e elementos comuns como o sertão mineiro e a condição de exílio e busca por ascensão social das personagens. A dissertação realiza uma análise detalhada de cada novela para demonstrar como elas contribuem para a construção de um universo literário coeso na obra.

Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 398

UNIVERSIDADE DE SO PAULO

Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas

Departamento de Letras Clssicas e Vernculas

DANSADAMENTE

unidade do Corpo de baile de Joo Guimares Rosa

Ceclia de Aguiar Bergamin

Dissertao apresentada ao

Programa de Ps-Graduao

em Literatura Brasileira,

para obteno do grau de Mestre

orientador: Prof. Dr. Jos Antonio Pasta Jr.

EXEMPLAR REVISADO

So Paulo

2008

2

RESUMO

Este trabalho realiza uma leitura crtica da obra Corpo de baile de Joo Guimares

Rosa, composta por sete novelas independentes, com foco na sua unidade. O serto de Corpo de

baile constitui-se como um universo comum em suas dimenses geogrfica, econmica, social,

temporal, cultural e existencial. As personagens vivem sua condio transitria de vaqueiros e

trabalhadores no serto do gado e buscam um novo lugar social e geogrfico onde possam

encontrar sentido para suas vidas. O serto tambm se transforma ao mesmo tempo que se

constitui como ambiente quase anmico, encantado, que oferece contato com a natureza, revela

o progresso espreita como possibilidade ambgua de melhoria e ao mesmo tempo aniquilao

de suas condies de existncia. A morte da personagem Dito de Campo geral emblema

desse serto que se forma aos olhos do leitor, carregando as condies de sua dissoluo. As

outras personagens protagonistas repetem os movimentos que configuram esse estado de coisas:

o sentimento de exlio e o clculo social, a identificao com um duplo e a experincia de uma

luta de morte e a fixao em desejos, lembranas ou imagens.

PALAVRAS-CHAVE: Joo Guimares Rosa, Corpo de baile, unidade, serto, morte, ascenso

social, exlio.

ABSTRACT

This work does a critical reading of Corpo de Baile, by Joo Guimares Rosa, focused on the

unit of the seven independent short stories of wich it is made up. The serto(backlands) in

Corpo de Baile is a common universe in its geographical, economical, social, temporal, cultural

and existential dimensions. The characters live their transitory condition as cowboys and rural

workers of the cattle-raising regions of the backlands and seek a new social and geographical

place where a meaning for their lives can be found. The serto also changes itself into

something else as it constitutes itself as an almost animical environment, enchanted, that

offers contact with nature, it reveals the progress on the lookout as an ambiguous possibility of

improvement and annihilation of its conditions of existence. The death of the character Dito

from Campo Geral is a symbol of this serto that establishes itself before the readers eyes

carrying the conditions of its own dissolution. The other protagonists repeat the moves that

shape that state of affairs: the feeling of exile and the social calculus, the identification with a

double, and the experience of a death fight, and the fixation on desires, recollections or images.

KEY WORDS: Joo Guimares Rosa, Corpo de baile, unity, serto(backlands), death, social

ascension, exile.

3

DEDICATRIA

Todas as minhas realizaes so tambm de minha me,

Lucia de Aguiar Bergamin,

em memria de sua vida e sua morte.

A minha irm, Marta de Aguiar Bergamin,

companheira ab ovo

e, alm disso, principal incentivadora do meu caminho intelectual.

A meus filhos, que se formam neste contexto,

o Jos e o Francisco, e especialmente o Joaquim,

cuja concepo coincide com a deste projeto.

A Fernando Nigro Rodrigues,

por seu companheirismo, dedicao, dilogo, confiana etc etc etc

e por fazer do amor um substantivo concreto.

4

AGRADECIMENTOS

Agradeo especialmente a meu orientador, Jos Antonio Pasta Jr., por me permitir e

possibilitar acompanh-lo. Sinto imensa gratido por toda a transformao que em mim se

operou a partir dessa companhia, por causa dela.

A Fernando Nigro Rodrigues, agradeo pela realizao do mapa e por todas as leituras e

releituras, palpites e incentivo constante.

Thas Mitiko Taussig Toshimitsu e Paula Maciel Barbosa, a Paula e a Thas, pela

companhia, mais e sempre, segura, generosa e afetiva, com conselhos, acolhidas, indicaes,

emprstimos, leituras e opinies.

Ao Murilo Lisboa, pelas longas conversas Ao Eduardo Brando, alm das conversas e

livros, pela primeira verso do abstract. Ao Tiago Reis, pela definitiva.

A Bea Bergamin, pela intuio sempre desperta, pela ajuda e compreenso.

Aos Professores Ana Paula Pacheco e Paulo Csar Carneiro Lopes pela reflexo e

contribuio generosa por ocasio do Exame de Qualificao.

A Jos Srgio Viana Cunha, funcionrio do DLCV, na seo de Ps-Graduao.

E a todos que comigo compartilharam esse processo de alguma forma. Especialmente a

Gabriela Rodella, Ana Maria Bergamin Neves e Paulo Srgio Neves, Mrcio Nigro, Joana

Mello, Cludio Diafria, Carla Zaccagnini. Ao Walter Garcia, por um bom conselho.

Ao Professor Antonio Sergio Alfredo Guimares, pela compreenso em momento

delicado.

diretoria da escola Pitanga Por. Ao dr. Pedro Luiz Ozi. Aos professores de yoga,

Danilo Santaella e Marcos Rojo Rodrigues, que cuidaram e me ensinaram a cuidar do corpo e

da mente.

Ao casal Nlio e Valdenice Rodrigues.

Anna Maria Teixeira Nigro, pela ajuda, pelo amparo, pelo carinho e ateno, sempre.

Teresa Maria Incia e Vera Lcia Incia, pela estrutura e cuidados cotidianos.

A meu pai, Antonio Sergio Bergamin, por me incentivar a estudar filosofia, um dia,

quando precisei.

5

Vou aprender a ler, para ensinar meus camaradas.

(Roberto Mendes/Capinam)

A verdade no rima.

(Ftima Guedes)

6

... de um modo menos egosta, vejo que coisa terrvel deve

ser traduzir o livro ! Tanto serto, tanta diabrura, tanto

engurgitamento. Tinha-me esquecido do texto. O que deve

aumentar a dor-de-cabea do tradutor, que: o concreto,

extico e mal conhecido ; e, o resto, que devia ser brando e

compensador, so vaguezas intencionais, personagens e autor

querendo subir poesia e metafsica, juntas, ou, com uma e

outra como asas, ascender a incapturveis planos msticos.

Deus te defenda.

(Carta de Joo Guimares Rosa a Edoardo Bizzarri, 11 de

outubro de 1963, JGR: Correspondncia com seu tradutor

italiano.)

7

NDICE

Corpo e baile

introduo.............................................................8

I. Sempre alegre

leitura de Campo geral....................................17

II. Corao de Manuelzo

leitura de Uma estria de amor.......................82

III. Lugar social, lugar existencial

leitura de A estria de Llio e Lina..............117

IV. A cidade, as serras e os campos gerais

leitura de O recado do Morro........................149

V. O valento e o negro

leitura de Do-lalalo (O devente)................182

VI. Cara de Bronze, cavalo encantado

leitura de Cara-de-Bronze.............................213

VII. O jardim e o progresso

leitura de Buriti ............................................236

Corao brasileiro

concluso..........................................................287

Bibliografia.....................................................307

Post Scriptum.................................................319

Anexos.............................................................322

Anexo 1 Enredos...........................................323

Anexo 2 Sistema do sete............................335

Anexo 3 A questo racial..............................339

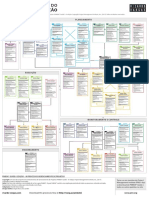

Anexo 4 Geografia........................................354

(inclui mapa: O serto mineiro de Corpo de baile)

8

CORPO E BAILE

introduo

... depois que terminava o expediente, Guimares Rosa

mudava de personalidade, e passava a falar dele prprio na

terceira pessoa. (...) Ele dizia: O Rosa faz isso, o Rosa faz

aquilo. Ento, ele falava: Dizem que o Rosa

regionalista e dava uma risadinha tpica dele. Ah! Eu me

divirto muito com isso... Porque dizem que eu fiz uma

paisagem, um crepsculo mineiro, e no nada de crespculo

mineiro, um crepsculo que eu vi na Holanda, misturei com

umas coisas que eu vi em Hamburgo, com coisas de Minas,

misturei tudo aquilo e joguei l e as pessoas dizem que eu

estou fazendo uma cena do interior de Minas, e eu estou

fazendo um omelete ecumnico. O Rosa como uma ostra:

projeta o estmago para fora, pega tudo que havia pegado, de

todas as fontes possveis, e introjeta de novo no estmago,

mastiga tudo aquilo e produz o texto.

(Haroldo de Campos, citado por Ana Luiza Martins Costa,

em Veredas de Viator)

9

SETE

Corpo de baile

1

foi publicado como uma obra s, nas suas duas primeiras

edies: em 1956, em dois volumes, e em 1960, em volume nico. Apesar de

desmembrada, pelo prprio Rosa, em trs volumes independentes, a partir da terceira

edio, em 1965

2

, as semelhanas e as afinidades que vigoram entre as sete novelas so

fortes o bastante para mant-las unidas em um todo. Foi concebida como uma obra

nica.

O nmero das novelas, sete, reiterado ao longo da obra, com diversas formas e

funes, significativo. O sete representa, na astrologia, na alquimia, no universo

bblico, todas referncias de Rosa explicitadas em Corpo de baile, por meio de

epgrafes e aluses , uma multiplicidade que remete ao infinito. um conjunto que

representa a totalidade.

No Corpo de baile, as sete novelas formam uma unidade: elas se relacionam por

complementaridade e por processo, simultaneamente.

So sete histrias que formam um painel do serto, que se quer unido por

complementaridade, quando expe sete aspectos astrolgicos como so os planetas, na

viso astrolgica de Plotino, citado por Rosa nas epgrafes da obra. Associados aos

planetas, tambm os sete pecados capitais so distribuidos pelas novelas de Corpo de

baile. Assim, Campo geral seria regido pelo sol e incluiria em seus assuntos a

preguia. Uma estria de amor: Jpiter e soberba. A estria de Llio e Lina: Marte

e ira. O recado do Morro: Mercrio e inveja. Do-lalalo: Vnus e luxria. Cara-

de-Bronze Saturno e avareza. Buriti: lua e gula

3

. Embora esta leitura no trate desses

temas astrolgicos, tampouco deixa de confirm-los ao longo de seu percurso.

1

Joo Guimares Rosa, Corpo de baile ed. comemorativa, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. Todas

as citaes da obra sero provenientes desta edio.

2

As datas das primeiras edies encontram-se em Paulo Rnai, Rondando os segredos de Guimares

Rosa publicado como prefcio nos trs volumes independentes de Corpo de baile: Manuelzo e

Miguilim; No Urubuquaqu, no Pinhm e Noites do serto. Rosa escreve sobre a terceira edio a

Bizzarri em carta datada de 3 de janeiro de 1964, em que explica a idia de dividir o livro, para no ser

prejudicado pelo gigantismo fsico e os detalhes que intentavam preservar a unidade. O livro ficar

sendo em trs livros distintos e um s verdadeiro... Joo Guimares Rosa: correspondncia com seu

tradutor italiano Edoardo Bizzarri, pp. 120/121.

3

Cf, para os aspectos planetrios, Helosa Vilhena de Arajo, A raiz da alma. Os pecados foram

acrescentados por mim.

10

Menos visveis do que essas complementaridades de Corpo de baile so os

processos que as sete novelas engendram internamente. A obra percorre, da primeira

ltima novela, toda a organizao social do serto do gado: parte da pobreza mais

anmica para chegar ao meio proprietrio, passando pela realidade de vaqueiros,

enxadeiros, capatazes, pequenos e mdios proprietrios.

Paralelo a esse percurso social, a obra empreende, de Campo geral a Buriti,

um percurso pelos modelos textuais que lhe servem de referncia na produo de sua

forma, mas que so principalmente tematizados pelos textos. Assim, em Campo geral,

os contos infantis ou da carochinha colaboram na formao de Miguilim em sua

infncia e so o modelo textual de sua prpria veia narrativa. Em Uma estria de

amor, vemos a relao da personagem Manuelzo com as histrias tradicionais, e com

o narrador velho Camilo, alterar sua auto-imagem. A personagem Llio um mocinho

que se encanta pela sabedoria da velhinha Rosalina, expressa em suas histrias, frases e

provrbios, em A estria de Llio e Lina. A formao de uma cano o tema

explcito de O recado do Morro, que traz a transmisso de uma profecia sobre o

destino da personagem Pedro Orsio. Soropita, em Do-lalalo, uma personagem

que fantasia; a mistura do devaneio com a realidade constitui sua personalidade

violenta. Cara-de-Bronze, depois de viver uma vida de ambio e utilitarismo, resolve,

com a proximidade da morte, buscar a poesia. Para isso, manda um de seus vaqueiros

sua terra natal; o relato potico da viagem do Grivo o tema de Cara-de-Bronze.

Finalmente, em Buriti, encontramos duas personagens em posies estrangeiras em

relao ao serto, que constituem uma experincia do tempo e da subjetividade capaz de

aproximar essa novela aos romances de tipo psicolgico.

As novelas, como veremos ao longo do trabalho, unem-se pela constituio,

como resultado de sua leitura conjunta, de uma paisagem nica, o serto dos campos-

gerais, onde se cria gado como principal atividade econmica. Nessa paisagem, as

personagens circulam espacialmente, transitam de uma novela a outra. E, tambm,

vivem a experincia da passagem do tempo. O tempo passa para as personagens e para o

espao geogrfico do serto. Define-se, com isso, uma forma de subjetividade que

subjaz s experincias das personagens, e que se mostra na reiterao de temas e

motivos, de uma novela a outra.

11

NOME

A obra Corpo de baile de Joo Guimares Rosa um todo formado por partes

autnomas. O nome j diz. Corpo de baile um conjunto em movimento. Est inserido

no tempo, que transcorre nas novelas, por entre elas, na leitura. O tempo o agente da

transformao. Desde Dom Quixote, de Cervantes, o romance incluiu o tempo na sua

forma, de modo que o aprendizado vivido pela personagem pode ser experimentado

pelos leitores

4

. A leitura uma experincia transformadora, possibilita uma experincia

do tempo completamente diversa daquela que a vida propicia, no mundo real. Em

Corpo de baile, essa experincia dada por um conjunto que simula uma vida em

comunidade; o movimento do conjunto, visto como um movimento nico, a vida que

transcorre em uma comunidade. Mas o movimento da dana, justamente como resultado

de movimentos individuais, um movimento harmnico. Em Rosa, em Corpo de baile,

toda a problematizao, toda a crtica, convivem com uma unidade de estilo, linguagem

e universo constitudo, espao, subjetividade, e cultura em sentido amplo, que

conservam sempre essa participao harmnica no movimento do conjunto. Os

movimentos possuem tambm uma sincronia que aqui se realiza numa seqncia

temporal progressiva, mas que no a anula; a sincronia se d na reiterao de temas e

motivos, imagens e procedimentos literrios. Participam de uma tradio: esto

inseridos na histria e integram uma cultura comum. H uma subjetividade se

constituindo. Os sujeitos que somos na leitura, com os quais inflamos as personagens

em seus enredos, com os quais lhes emprestamos vida

5

, possuem um fundo formador

comum. Eles produzem uma nica dana, um ritual de uma comunidade. E assim, o

universo no qual ingressamos adquire uma dimenso sagrada.

O Corpo no nome do livro um conjunto de bailarinos em sua corporeidade.

So matria, seres humanos vivos, sensoriais. A linguagem sensorial, apela sempre

4

Cf. Georg Lukcs, A teoria do romance.

5

Cf. Jean Paul Sartre Que a literatura?: preciso que o leitor invente tudo, num perptuo ir alm da

coisa escrita. Sem dvida, o autor o guia, mas somente isso; as balizas que colocou esto separadas por

espaos vazios, preciso interlig-las, preciso ir alm delas. Em resumo, a leitura criao dirigida.

De fato, por um lado o objeto literrio no tem outra substncia a no ser a subjetividade do leitor: a

espera de Raskolnikoff a minha espera, que eu empresto a ele; sem essa impacincia do leitor no

restariam seno signos esmaecidos; seu dio contra o juiz que o est interrogando o meu dio,

solicitado, captado pelos signos, e o prprio juiz no existiria sem o dio que sinto por ele atravs de

Raskolnikoff; esse dio que o anima, a sua prpria carne. p.38

12

aos sentidos, produz um universo sensorial. Em Corpo de baile, somos convidados a ver

pelos olhos de um menino mope, sentir os cheiros perfumados e nauseantes do caminho

de Soropita, ouvir as sete verses de uma profecia e escutar os barulhos da noite junto

com Chefe Zequiel. Deixamo-nos impregnar pelo clima proftico e premonitrio dessa

profecia, que adverte Pedro Orsio de traio no ltimo instante, ou que se apresenta

com Llio na fazenda do Pinhm na figura do cachorrinho Forms, o fraldo da nha

dona Rosalina (p.248). Sentimos o corao de Manuelzo e o desejo de Soropita, de i

Liodoro, de Lalinha. Os sintomas da doena do Dito, de Miguilim. As emoes. O

Corpo tambm a mente, a conscincia desperta e os impulsos, a imaginao das

personagens.

Mas o Corpo tambm um ser vivo, um ente da natureza. Em Corpo de baile, o

ser humano participa da natureza e os seres vivos integram a harmonia. A geografia

nica do serto do gado formada por uma grande variedade de paisagens em relao:

as chapadas e chapades, os brejos, os rios, os baixes, as serras, as veredas, os

resfriados, os matos cerrados, os buritizais, os pastos etc. As estaes do ano, as chuvas,

as plantas e os animais marcam uma presena constante, integrada na linguagem, na

cultura, nas imagens. Os buritis, as flores, as rvores, o capim, os bois, os cavalos, os

gavies, urubus, corujas, os passarinhos, sabis e sofrs, os papagaios, cachorros, gatos,

onas, cobras, sapos, insetos etc. falam de uma natureza que o ambiente do serto, mas

que tambm apresenta os temas (culturais) das personagens. A natureza mantm uma

analogia com a subjetividade, bela e profunda mas tambm cruel e violenta.

O Corpo orgnico e fala tambm da estrutura do texto, da articulao das

partes em um todo vivo. A organicidade da natureza, expressa pelo Corpo, migra para a

o universo da cultura, que o Baile representa.

ESPAO

Corpo de baile configura um serto nico, um mesmo espao para todas as

novelas. Como num romance, o espao se transforma, pois o tempo transcorre entre

elas. no conjunto que a obra visvel em suas caractersticas mveis: acompanhando

a trajetria das personagens, que viajam, ou lembram-se de viagens e nesses percursos

13

atravessam as histrias. Personagens crescem, envelhecem. O progresso avana e se faz

cada vez mais presente. A perspectiva tambm se move, o foco parte de um centro de

misria e violncia para um jardim ameno onde vivem proprietrios.

A mobilidade acontece tambm no limite indiscernvel entre realidade e

imaginao. Quem se debruar sobre os nomes e as descries dos lugares

6

poder ver

aparecer a relao entre os espaos reais compartilhados com o leitor, existentes alm da

obra, em mapas, viagens ou documentrios, e os espaos inventados, imersos

profundamente nos espaos reais, mas insurretos em sua liberdade criadora o que se

evidencia na linguagem prpria, personalista, inconfundvel, e nas perspectivas

subjetivas que criam personagens narradores de sua prpria histria. Sujeitos presentes e

autoconscientes, as personagens compartilham seu espao com o leitor, um espao

encantado, anmico e essencial.

Rosa usa bastante os nomes antigos das vilas e cidades mineiras, aproveitando

riquezas semnticas e ligaes histricas e sociais com a terra

7

. A cidade de So Romo,

ao ser chamada pelo antigo nome de Vila Risonha, em Campo geral, por exemplo,

ganha as mesmas caractersticas de nomes criados intencionalmente para significar ou

fazer aluses, como Rosa mesmo explica a Bizzarri: Em Nhang e Tip, no ter

escapado a V. que procurei camuflar um simbolismo : Anhang, o demnio ; Tup ou

6

Encontra-se, em anexo, um levantamento das referncias a nomes de lugares e algumas descries da

paisagem dos campos gerais em cada uma das novelas. Anexo 4 Geografia. Como fechamento desse

levantamento, h tambm um mapa: O serto mineiro de Corpo de baile.

7

Quando faleceu, houve divulgada inteno de se dar o nome de Guimares Rosa a Cordisburgo, em

homenagem quele que foi, dos tempos todos, o nome mais elevado de minha terra. Consultados, os da

famlia desaprovaram, unnimes. Nem eu, ningum sabia, lembrado, a opinio do prprio homenageado.

Encontr-la fui agora, no reler de sua obra. Ali est, na pgina 43, da 1

a

edio do Grande Serto:

Veredas, quando Riobaldo fala: Perto de l tem vila grande que se chamou Alegres o senhor v

ver. Hoje, mudou de nome, mudaram. Todos os nomes eles vo alterando. em senhas. So Romo

todo no se chamou de primeiro Vila Risonha? O Cedro e o Bagre no perderam o ser? O Tabuleiro

Grande? Como que podem remover uns nomes assim? O senhor concorda? Nome de lugar onde

algum j nasceu, devia de estar sagrado.(...) Vicente Guimares, Jozito, p.109. Nesta passagem do

Grande serto: veredas citada por Vicente Guimares podemos observar a estratgia de Rosa para inserir

em seu universo literrio os lugares existentes no serto mineiro. Os nomes antigos das cidades so mais

significativos e fortes, ajustam-se melhor ao tratamento animista da paisagem: como se sabe, a cidade de

Joo Pinheiro primeiro se chamou Santana dos Alegres; Santa Rita do Cedro hoje uma pequena

comunidade em Curvelo; Felixlndia antes se chamou Arraial do Bagre e depois Piedade do Bagre;

Tabuleiro Grande foi nome anterior da cidade de Paraopeba.

14

Tupan, Deus ; dos ndios tupi-guarans.

8

A Vereda do Tip est associada a seu

morador principal, seo Aristeu, que uma presena sempre benfazeja e segundo Rosa

uma personificao de Apolo

9

. Nhang o lugar para onde vai o pai de Miguilim,

furioso, antes da chuva, depois de brigar com Nhanina e bater em Miguilim. Assim,

podemos notar como os nomes de lugares existentes assumem um estatuto muito

semelhante queles evidentemente imaginrios. A tarefa de separ-los quase

impossvel, principalmente para algum que no conhea profundamente a regio.

Embora seja de utilidade para a compreenso da obra, mais importante , talvez, notar

esta semelhana e o cuidado com que produzida. Rosa dedicou-se dissoluo dos

liames que separam os entes reais das figuras criadas.

Os lugares reais, aqueles por todos conhecidos, como o Belorizonte,

Pirapora, Paracat e Montes Claros, se encantam, ganham uma aura ou uma

nvoa de indefinio ao serem tomados pela perspectiva dos lugares imaginados para a

obra, sempre como referncias distantes e presentificados pela memria. No

constituem nunca cenrio da ao, esta inteiramente rural, com exceo de duas

passagens rpidas das moas de Buriti pela Vila e de um trecho da ao de O

recado do Morro. Ainda assim, as referncias se multiplicam, Curvelo e Pirapora esto

presentes como referncia explcita em cinco novelas, Belo Horizonte, Diamantina,

Montes Claros e Paracatu so citadas em quatro; Uberaba, Pompu, Corinto, Sete

Lagoas e Januria em trs novelas; Arinos, So Romo, Angueret, Abaet, Minas

Novas, Francisco S, Salinas, Pirapama, Cordisburgo, Serro, Buritis, Buritizeiro em

duas novelas. E h ainda uma lista enorme de cidades do serto mineiro que so citadas

em apenas uma das novelas. Em Do-lalalo e Cara-de-Bronze as referncias aos

lugares por onde Dalberto e Soropita passaram no ofcio de vaqueiros, e a viagem do

Grivo ao Maranho incluem outros estados brasileiros na realidade sertaneja, sobretudo

Gois e Bahia, inserindo a paisagem do cerrado no conjunto de paisagens secas do

interior do Brasil, sobretudo a caatinga. Visualizamos assim um universo comum

reiterado de referncias urbanas e reais constituindo o serto de Corpo de baile. Se elas

8

Joo Guimares Rosa: correspondncia com seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri, p.40.

9

Joo Guimares Rosa: correspondncia com seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri, p.39.

15

permanecem imersas no ambiente naturalizado e por vezes quase anmico do serto

criado, tambm contribuem largamente para dar a feio documental

10

do serto na

obra. Combinadas s descries das paisagens dos campos gerais, pormenorizadas e at

mesmo didticas, o conjunto de referncias a lugares reais forma um contexto slido,

ainda que no seja especialmente visvel para o leitor.

ESTE TRABALHO

Este trabalho apresenta sete captulos, que correspondem s leituras das sete

novelas de Corpo de baile. O primeiro deles, que contm uma leitura de Campo geral,

parte do pressuposto de que nessa novela os temas e motivos centrais da obra esto

presentes, numa configurao modelar. Isso explica, em parte, o fato de que seja um

texto mais extenso e trabalhado de uma maneira um tanto diversa das leituras das outras

novelas. Uma primeira verso desse captulo constituiu o texto que foi apresentado no

Exame de Qualificao, o que ajuda tambm a explicar seu carter mais minucioso e

terico, visto que apareceu primeiro e foi discutido naquele momento.

A princpio parecia desejvel, para as leituras das outras novelas, realizar uma

mirada conjunta de seus temas e procedimentos. No entanto, o que se apresenta como

seqncia a Sempre alegre so leituras relativamente independentes de cada uma das

novelas de Corpo de baile. Mostrou-se necessria, para alcanar a unidade da obra, a

compreenso de cada uma de suas partes, em sua autonomia. Assim, todas as novelas

puderam ser olhadas da mesma forma, numa busca de observao e compreenso de

suas complexidades internas, que refaz o percurso de leitura sugerido pela obra.

O trabalho de leitura que aqui se apresenta tem como caracterstica principal a

descrio dos movimentos dos textos. A concretude fugidia do texto rosiano foi um

objetivo sempre buscado na leitura. A multiplicidade de referncias com que Rosa

10

Rosa confessa a Bizzarri certo exagero na documentao utilizada em Corpo de baile, comentrio que

despertou de imediato minha ateno, visto que no correspondia minha impresso de leitura. Somente

depois de realizado um levantamento das referncias geogrficas que este carter documental me saltou

vista. (...) o serto de suma autenticidade, total. Quando eu escrevi o livro, eu vinha de l, dominado

pela vida e paisagem sertanejas. Por isto mesmo, acho, hoje, que h nele certo exagero na massa da

documentao. Joo Guimares Rosa: correspondncia com seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri,

p.90. Cf. tambm o Anexo 4 Geografia.

16

trabalha em suas obras, tornam-na, muitas vezes, invisvel at mesmo para os crticos.

Pesquis-las isoladamente ou tentar encontrar uma fonte terica que solucionasse os

enigmas que seus textos propem no parecia um caminho produtivo. Este trabalho

optou por buscar uma visibilidade para o texto rosiano. Assim se justifica, talvez, o

mtodo de exposio, sempre prximo do seu objeto, acompanhando passagens citadas

de Corpo de baile. O texto deste trabalho procura compartilhar com seu leitor a

percepo da obra rosiana construda por suas leituras.

Corpo de baile revelou-se, no curso dessa busca por sua materialidade, mais

ancorado na realidade do que a forma encantada de sua linguagem fazia supor. H

muito mais referncias geogrficas a lugares existentes do que podia-se esperar a

princpio. Em anexo, aparece uma coletnea de passagens com essas referncias, que

constituiu, inicialmente, um material de estudo. No entanto, pareceu til, talvez,

justamente para revelar essa materialidade do texto, acrescent-lo ao resultado final. H,

tambm, em anexo, uma coletnea de passagens em que o sete aparece, que torna

visvel sua disperso e suas mltiplas funes; e outra com assunto racial, visto que o

tema se dilui ao longo das novelas e a unio das passagens que dele se ocupam

extremamente reveladora. Ainda compondo os anexos, aparecem os enredos das

novelas, para que os leitores que no conhecem bem o texto de Corpo de baile, ou dele

j estejam distantes, possam acompanhar mais confortavelmente o percurso desta

leitura, que ora se apresenta.

17

I. SEMPRE ALEGRE

leitura de Campo geral

De qualquer modo, entretanto, posso dizer sinceramente

que, de tudo o que escrevi, gosto mais da estria do

Miguilim (o ttulo Campo geral), do livro Corpo de

baile. Por qu? Porque ela mais forte que o autor, sempre

me emociona; eu choro, cada vez que a releio, mesmo para

rever as provas tipogrficas. Mas, o porqu, mesmo, a gente

no sabe, so mistrios do mundo afetivo.

(Carta-entrevista de Joo Guimares Rosa prima Lenice,

datada de 19/10/1966 e citada em Joozito, de Vicente

Guimares)

18

Joo Guimares Rosa nos adverte, j pelo ttulo, que Campo geral

11

estabelece

a atmosfera de sentido de Corpo de baile, obra formada por esta novela, que a inicia, e

por outras seis. Em carta a Edoardo Bizzarri, datada de 25.XI.63, Rosa escreve:

A primeira estria, tenho a impresso, contm, em germes, os motivos e

temas de todas as outras, de algum modo. Por isso que lhe dei o ttulo de

Campo geral explorando uma ambiguidade fecunda. Como lugar, ou cenrio,

jamais se diz um campo geral ou o campo geral, este campo geral; no singular, a

expresso no existe. S no plural: os gerais, os campos gerais. Usando,

ento, o singular, eu desviei o sentido para o simblico: o de plano geral (do

livro).

12

Comparecem ao campo geral

13

uma criana de sete anos e um narrador que a

acompanha como se dentro dela estivesse. um narrador em terceira pessoa, portanto,

exterior personagem. No entanto, voluntariamente limitado pela perspectiva interior

da personagem, adquirindo uma forma fidedigna

14

e aderente. Sua proximidade

personagem instala a perspectiva narrativa no limite de separao entre a terceira e a

primeira pessoa. O narrador nos conta fatos decorridos durante aproximadamente um

ano da vida de Miguilim, nos oferecendo apenas a parte que ele presenciou, ou ouviu

dizer; ou seja, sua viso radicalmente parcial. Esta radicalidade quer dizer, na verdade,

intensidade: o narrador compartilha conosco o que Miguilim sentiu e pensou, o que

11

Joo Guimares Rosa, Campo geral, em Corpo de baile ed. comemorativa, Rio de Janeiro: Nova

Fronteira, 2006. Todas as citaes de Corpo de baile sero provenientes dessa edio: passarei a marcar

apenas os nmeros de pgina. O texto normal aparecer em itlico e os grifos do autor em negrito. As

obras de outros autores citadas no texto ou em notas referem-se Bibliografia in fine.

12

Joo Guimares Rosa: correspondncia com seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri, p.91.

13

Esta leitura de Campo geral, bem como minha interpretao de todo o Corpo de baile, bastante

influenciada pelos cursos e trabalhos de meu orientador Jos Antonio Pasta Jr.; sobretudo Pompia: a

metafsica ruinosa dO Ateneu e O romance de Rosa: temas do Grande serto e do Brasil, nos quais

exps temas e procedimentos recorrentes da literatura brasileira. A formao supressiva, a luta de

morte, o duplo, o pndulo da m infinidade, a passagem do mesmo no outro, a idia fixa, a

realizao do impossvel, o instante mortal, o regime do limite, o ponto de vista da morte aparecero

fatalmente ao longo do trabalho de leitura. Procurarei cit-los oportunamente, embora consciente de que

essa influncia transcende o limite do que possa ser citado objetivamente.

14

Com esta palavra procuro expressar a fidelidade com que o narrador acompanha a personagem e ao

mesmo tempo apontar a representao de um objeto real, um menino sertanejo.

19

ansiou ou temeu, e restringe-se ao conhecimento que a personagem capaz de

mobilizar, sua possibilidade cognitiva e receptiva em relao ao mundo. O resultado

oferecer ao leitor uma convivncia to intensa com a personagem, que uma

identificao plena parece realizar-se. A viso parcial se constri como totalidade. Tudo

se passa como se o narrador desaparecesse na presena ostensiva de seu objeto, que

toma na linguagem um primeiro plano absoluto, e o oferecesse ao leitor, que se v

diante dele como se diante de si mesmo. At porque a perspectiva narrativa nos revela

uma lio de autoconscincia dada pela personagem, uma criana, que materializa uma

convivncia somente possvel no mbito de uma relao do sujeito consigo mesmo.

Essa forma de narrar confere fora ao texto justamente pela qualidade mimtica da

linguagem de Rosa em relao autoconscincia infantil a criana sabe sempre o

que est sentindo e relaciona-se com o mundo de forma imediata. prprio da criana o

no distanciamento do sujeito em relao aos objetos nos quais se detm a percepo,

assim como a passagem de um objeto a outro sem mediaes. O narrador de terceira

pessoa, limitado perspectiva de uma primeira, permite ao autor a criao de um

universo subjetivo rico, complexo e comovente. A forma narrativa, a linguagem que a

obra constri para contar a histria de Miguilim, legitima-se na formao mimtica de

uma uma subjetividade.

No entanto, este mesmo narrador se apresenta tambm como sujeito, como um

eu, uma entidade localizada no tempo e no espao, logo na primeira frase de Campo

geral. Vejamos como a histria comea (grifos meus, em sublinhado):

Um certo Miguilim morava com sua me, seu pai e seus irmos, longe,

longe daqui, muito depois da Vereda-do-Frango-dgua e de outras veredas

sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutm. No meio dos

Campos Gerais, mas num covoo em trecho de matas, terra preta, p de serra.

Miguilim tinha oito anos. Quando completara sete, havia sado dali pela

primeira vez: o tio Terz levou-o a cavalo, frente da sela, para ser crismado

no Sucurij, por onde o bispo passava. Da viagem, que durou dias, ele

guardara aturdidas lembranas, embaraadas em sua cabecinha. De uma,

nunca pde se esquecer: algum, que j estivera no Mutm, tinha dito:

20

um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato,

distante de qualquer parte; e l chove sempre... (p.11)

A palavra daqui , no incio do texto, situa o narrador no espao, criando um

momento narrativo determinado. A voz que fala, fala de um lugar do qual consciente e

em relao ao qual o universo da narrativa se estabelece como longnquo. O advrbio de

lugar (acompanhado de preposio) daqui pertence a um sistema de referncias

espao-temporais cujo centro eu. O narrador usa a terceira pessoa gramatical e se

constitui como uma primeira pessoa, exterior ao narrado. Assim, a indeterminao do

lugar da narrativa faz um contraste enftico com a determinidade que o daqui confere

ao narrador: o longe repetido e a idia reiterada ainda pelo muito depois..., e de

outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto e distante de

qualquer parte. A personagem, objeto da narrao, perde determinao pelo

aprofundamento na realidade sertaneja. Como em Grande serto: veredas, o

distanciamento se faz para dentro, como aprofundamento e intensificao. Significa

maior pertencimento realidade do serto, mas que no entanto se esfuma em lenda.

Quanto mais interior ao serto ou aos gerais, menos realista pode ser o relato e mais

carregado de encantamento, mais impregnado de construes imaginrias. O Mutm

marca neste sentido o lugar mais longnquo e um dos mais miserveis de Corpo de

baile. E se verdade que a distncia se faz para dentro, marca com isso um centro

15

. O

Mutm fica no meio dos Campos Gerais

16

. Mas o narrador fala de fora desses

Campos Gerais, onde se passa a histria que vai contar. Assim, ele se localiza em um

lugar e tempo a seu modo determinados e exteriores ao que vai narrar, ao mesmo tempo

em que desaparece sob uma identificao plena com a personagem da qual fala.

O momento narrativo marcado pela frase Miguilim tinha oito anos. O

narrador d a entender que a ao da histria teve incio, mas a ao retrocede um ano

ainda: Quando completara sete, havia sado dali, pela primeira vez. Quando ento

Miguilim tem oito anos? Embora sem marcaes temporais precisas, poderamos supor

15

Cludia Campos Soares o chama de ovo csmico: pois da, temas e personagens vo se separando

para dar origem a novas formas individuais, Movimento e ordem nos gerais rosianos, p.37.

16

Na novela Cara-de-Bronze, aparece essa idia de centro, definido pela distncia:Mas, como na

adivinha s se pode entrar no mato at o meio dele. p.588.

21

que a histria de Campo geral compreende um ano. O narrador iniciaria a histria,

portanto, desde a perspectiva do fim. De fato, ao final, Miguilim sair do Mutm pela

segunda vez, quando provavelmente j tiver completado oito anos. Sua idade, durante a

histria, , na verdade, sete anos: participa do sistema do sete

17

, a proliferao do sete

que constitui Corpo de baile. O tempo, assim como o espao, adquire uma

indeterminao construda cuidadosamente, acompanhada por uma preciso numrica (a

idade) tambm cuidadosamente imersa nessa indeterminao. Miguilim guardara vrias

lembranas da viagem, mas de uma delas nunca pde se esquecer: a temporalidade

da histria se projeta para um futuro indeterminado que aponta para um alm do texto,

na medida em que a palavra nunca sugere um presente para a narrao distante do

passado em que ocorreram os fatos narrados e mais prximo do leitor. O tempo flutua

entre uma proximidade imediata constituda pelo narrador colado ao personagem e uma

distncia indefinida que busca o leitor no seu tempo e o inclui nesta proximidade. Aqui

observamos novamente a relao do narrador com seu objeto de narrao:

simultaneamente constituindo-se como um eu, distinto no tempo e no espao de seu

objeto (a quem se refere com a terceira pessoa gramatical) e presente no interior mais

ntimo de sua experincia (como suas lembranas e impossibilidades de esquecimento

constituem uma subjetividade para a personagem que se projeta para uma temporalidade

alm daquela compreendida pela narrativa). O narrador forma-se como um duplo de

Miguilim, distinto e indistinto de seu personagem.

Um homem..., Um menino... so as formas indeterminadas utilizadas pelos

narradores de contos populares, assim como Era uma vez..., ou Diz que era uma

vez...

18,

, em geral para criar situaes exemplares. Campo geral no tem a conciso e

a distncia de um conto tradicional, mas vincula-se desde o incio a seu universo de

elocuo. Inicia-se com o narrador enunciando-se semi-ocultamente como um eu, que

fala desde um lugar determinado e distante de seu objeto de narrao, como um

contador de contos tradicionais poderia fazer, evidenciando a natureza ficcional de seu

relato. E a distncia aqui tambm veculo de encantamento, de empatia, de

17

Cf. Anexo 1 - Sistema do sete.

18

cf. Cmara Cascudo, Contos tradicionais do Brasil.

22

aproximao simptica com a personagem. O narrador, que se constitura distinto, some

no seu objeto, o prprio ato de sua apario tambm de desaparecimento. A forma

indeterminada, o artigo indefinido atribudo personagem, Um, marcando o incio da

histria e aproximando-o das personagens exemplares dos contos tradicionais,

acompanhada da particularizao aguda: Um certo Miguilim. uma personagem

definida j pela intimidade do apelido, um diminutivo em forma regional. No entanto,

essa intimidade imediata que dispensa a mediao de um nome e sobrenome, no chega

a constituir seu objeto com delimitaes precisas. O nome de Miguilim, o lugar onde ele

vive, sua aparncia, sua idade, esto indefinidos, imersos em um registro de

indeterminao lendrio. O que conhecemos dele, em meio a essas indeterminaes,

imediatamente seu centro de sentido, sua interioridade. Intimidade realizada justamente

pelo procedimento moderno do fluxo de conscincia, adaptado porm ao narrador de

terceira pessoa.

Na verdade, Miguilim, assim como as veredas que o separam do narrador e de

ns, no tem nome. H uma passagem no texto que marca essa ausncia, quando sua

irm Drelina nomeia o pai e os irmos de Miguilim, em um dos raros trechos de

dilogo, em Campo geral, pontuados com pargrafo e travesso:

Voc foi crismado, ento como que voc chama?

Miguilim...

Bobo! Eu chamo Maria Andrelina Cessim Caz. Papai Nh

Bernardo Caz! Maria Franscisca Cessim Caz, Expedito Jos Cessim Caz, Tom

de Jesus Cessim Caz... Voc Miguilim Bobo... (p.16)

Miguilim permanece sem nome at o final da narrativa. Seu nome completo

aparece em Corpo de baile apenas uma vez, tambm pela boca de Drelina. Em A

estria de Llio e Lina, ela:

perguntou se Llio tinha estado no Curvelo, se conheceu um irmo

dela, que se chamava Miguel Cessim Cssio, atendendo pelo apelativo de

Miguilim, e que l direitinho trabalhava e ia nos estudos. (p. 338)

23

Em Buriti, o fato de que o nome de Miguilim no tenha sido explicitado em

Campo geral, mas apenas de passagem em outra novela, colabora para a experincia

da descoberta, prazerosa para o leitor atento, de que Miguel e Miguilim so a mesma

pessoa. Estamos diante de um fato importante, pois trata da constituio e da identidade

da personagem, que no se forma completamente. A falta do nome relaciona-se aqui aos

temas importantes de Campo geral; a prpria constituio faltante de Miguilim a

responsvel pelo sentido de sua existncia e pela fora de sua personalidade. Assim

como a miopia, que o forma restringindo-o, a sua sensibilidade, provavelmente dela

decorrente, para ele tambm fora e falta.

Esses temas aparecem aqui neste primeiro pargrafo, j expressos em uma

espcie de empatia do homem com a natureza, trao caracterstico da constituio do

serto de Rosa. A natureza traz os temas da escurido e da falta de horizontes. A

mata, o muito mato para Miguilim motivo de medo. A chuva e a serra, o fato de

que o Mutm se localiza entre morro e morro, provocam uma ausncia de

perspectiva visual que se estende da constituio da personagem para a geografia do

lugar. Essa ausncia de perspectiva sentida tambm pela me de Miguilim, com quem

ele mantm uma afinidade assentada nessa sensibilidade comum, como mostra o

segundo pargrafo do texto:

Mas sua me, que era linda e com cabelos pretos e compridos, se doa

de tristeza de ter de viver ali. Queixava-se, principalmente nos demorados

meses chuvosos, quando carregava o tempo, tudo to sozinho, to escuro, o ar

ali era mais escuro; ou, mesmo na estiagem, qualquer dia, de tardinha, na hora

do sol entrar. O, ah, o triste recanto... ela exclamava. (pp.11/12)

A tristeza e a beleza aparecem unidas na figura da me, que associa tambm a

escurido do cenrio solido. A aproximao que o narrador vai realizando em relao

pessoa que falou do Mutm logo no primeiro pargrafo, mostra o movimento interno

de apropriao que as palavras descrevem em Miguilim. Miguilim gostaria de usar as

24

palavras de algum(p.11), do homem(p.12) ou do moo(p.13)

19

, para sanar a

tristeza da me, como se mgicas fossem, procurando na beleza um remdio contra a

tristeza. Junto ao tema do poder da palavra e da elaborao imaginria na busca

existencial humana, trabalhado ao longo de toda a obra, aparece a constituio da

personagem em sua relao com a terra. Logo no primeiro pargrafo, no primeiro verbo,

a questo colocada liga-se vinculao da personagem ao serto. Morava traz j o

estatuto provisrio do sertanejo, presente em todas as personagens de Corpo de baile.

Miguilim no nascera no Mutm, mas, como se sabe, no Pau-Rxo; do Mutm j vimos

que sai criana.

O incio da ao

20

se d em exlio. A constituio da identidade distncia, na

ausncia, ligada definitivamente ao sentido de ser brasileiro pela Cano do exlio de

Gonalves Dias, aparece aqui como entrada para os Campos Gerais de Corpo de baile.

Ns, leitores, duplicando o narrador, estamos longe dos Campos Gerais (nossa terra?) e

de Miguilim, que, no interior mesmo mais anmico dos gerais, tambm v (no

vendo) a sua terra distncia. Sua filiao ao Mutm dada no primeiro pargrafo

como um minha terra, o viajante que passara pelo Mutm oferece uma definio do

lugar, e o olhar de fora que ganha contornos sentimentais na cabea da criana constitui-

se como uma vinculao tradio literria do exlio, que tambm uma antecipao

19

A palavra, para Miguilim, assemelha-se a uma panacia, que tudo cura e purifica. E tambm para Rosa,

em suas declaraes. Por exemplo: Ns, o cientista e eu, devemos encarar a Deus e o infinito, pedir-lhes

contas, e, quando necessrio, corrigi-los tambm, se quisermos ajudar o homem. Seu mtodo meu

mtodo. O bem-estar do homem depende do descobrimento do soro contra varola e as picadas de

cobras, mas tambm depende de que ele devolva palavra seu sentido original. Lorenz, Dilogo com

Guimares Rosa em Rosa, Fico completa, p.48.

20

Cf., em anexo (Anexo 2 Enredos), um resumo da ao compreendida em Campo geral.

Cludia Campos Soares observa, sobre a construo do enredo: O clculo e a engenhosidade

rosiana podem ser percebidos em Campo geral tambm na estrutura circular que assumem os

acontecimentos no enredo. A morte do Dito que coincide com o Natal! constitui uma espcie de

episdio central que divide a estria em partes nas quais os acontecimentos parecem se refletir

especularmente. (...) Como observou Maria Helosa Noronha Barros [citada por Soares Miguilim e

Manuelzo viagem para o ser: um estudo de dois contos de Guimares Rosa], h, respectivamente, na

primeira e na segunda parte da estria: a primeira e a segunda doena de Miguilim; os dois perodos de

trabalho do menino; as duas visitas de seo Deogrcias; as duas de seu Aristeu; os encontros de Miguilim

com Patori, da primeira vez, e com Liovaldo, da outra as crianas que trazem as primeiras conversas

maliciosas sobre sexo, visto em seus aspectos grosseiros e/ou grotescos. (Movimento e ordem nos

gerais rosianos, pp.89/90) A favor dessa leitura simtrica da estrutura de Campo geral podemos

acrescentar o nome do lugar onde vivem as personagens: Mutm, que um palndromo e pode ser lido de

trs para a frente. (Como a prpria narrativa o exige ao final, ao revelar a miopia de Miguilim.)

25

do final, em que Miguilim deixa o Mutm. A viagem, feita com tio Terz, a cavalo,

para crismar no Sucurij. A constituio da identidade, representada pela crisma,

aparece ligada terra, um covoo.

A palavra, duplo aumentativo de cova, remete ao oco e ao vazio

21

, presentes

tambm no centro do redemunho

22,

e relacionados ao centro imvel do crculo em

relao ao qual a circunferncia movente, na epgrafe de Plotino

23

:

Num crculo, o centro naturalmente imvel; mas, se a circunferncia

tambm o fosse, no seria ela seno um centro imenso. (Plotino)

A terra simultaneamente para Miguilim o centro de uma totalidade e uma cova

que o aproxima da morte, e tambm do tatu, que cava buracos; mesmo o Pau-Rxo,

onde ele nasceu, qualificado como um buraco de mato. O altar sacrificial

constitudo no interior do crculo mgico, segundo Mauss e Hubert, tambm um

buraco

24

. Talvez seja interessante observarmos as primeiras lembranas de Miguilim,

apesar de ser longo o trecho. uma passagem que apresenta, na forma de lembranas

antigas e difusas, uma espcie de imagtica originria de Miguilim. Os dramas vividos

por ele em Campo geral so apresentados, nessa passagem, em forma condensada e

simblica:

Entretanto Miguilim no era do Mutm. Tinha nascido ainda mais

longe, tambm em buraco de mato, lugar chamado Pau-Rxo, na beira do

Saririnhm. De l, separadamente, se recordava de sumidas coisas, lembranas

que ainda hoje o assustavam. Estava numa beira de cerca, dum quintal, de onde

21

Dicionrio Houaiss da lngua portuguesa, verbetes: cov-; cav-; covoo.

22

Jos Antonio Pasta Jr., Pompia, pp.185 e 240.

23

A epgrafe, que aparecia ao incio da obra at a terceira edio, acompanhou Campo geral por

ocasio do desmembramento de Corpo de baile em trs volumes, realizado pelo prprio Guimares Rosa.

24

Mauss e Hubert, Sobre o sacrifcio, p.33, onde se l: Toda impureza assim destruda; o crculo

mgico traado e o local est consagrado. Dentro dos limites assim demarcados, o terreno escavado

e nivelado, e esse buraco que constitui o altar. Aps uma lustrao, ao mesmo tempo expiatria e

purificatria, cobre-se o fundo do buraco com diferentes espcies de ervas rasteiras. nessa relva que

vm sentar-se os deuses aos quais se dirige o sacrifcio; a que, invisveis e presentes, assistem

cerimnia.

26

um menino-grande lhe fazia caretas. Naquele quintal estava um per, que

gruziava brabo e abria a roda, se passeando, pufo-pufo o per era a coisa

mais vistosa do mundo, importante de repente, como uma estria e o menino

grande dizia: meu!... E: meu... Miguilim repetia, s para

agradar ao menino-grande. E a o Menino Grande levantava com as duas mos

uma pedra, fazia uma careta pior: A!... Depois, era s uma confuso, ele

carregado, a me chorando: Acabaram com o meu filho!... e Miguilim

no podia enxergar, uma coisa quente e peguenta escorria-lhe da testa,

tapando-lhe os olhos. Mas a lembrana se misturava com outra, de uma vez em

que ele estava n, dentro da bacia, e seu pai, sua me, Vov Izidra e V

Benvinda em volta; o pai mandava: Traz o trm... Traziam o tat, que

guinchava, e com a faca matavam o tat, para o sangue escorrer por cima do

corpo dele para dentro da bacia. Foi de verdade, Mame? ele indagara,

muito tempo depois; e a me confirmava: dizia que ele tinha estado muito

fraco, sado de doena, e que o banho no sangue vivo do tat fora para ele

poder vingar. Do Pau-Rxo conservava outras recordaes, to fugidas, to

afastadas, que at formavam sonho. Umas moas, cheirosas, limpas, os claros

risos bonitos, pegavam nele, o levavam para a beira duma mesa, ajudavam-no

a provar, de uma xcara grande, goles de um de-beber quente, que cheirava

claridade. Depois, na alegria num jardim, deixavam-no engatinhar no cho,

meio quele fresco das folhas, ele apreciava o cheiro da terra, das folhas, mas

o mais lindo era o das frutinhas vermelhas escondidas por entre as folhas

cheiro pingado, respingado, risonho, cheiro de alegriazinha. As frutas que a

gente comia. Mas a me explicava que aquilo no havia sido no Pau-Rxo, e

bem nas Pindabas-de-Baixo-e-de-Cima, a fazenda grande dos Barbz, aonde

tinham ido de passeio. (pp.14/15)

A condio material e existencial do Mutm, um buraco, que significa

misria e distncia, e tambm a morte, reiterada. Aqui parece haver uma associao,

no nome do lugar de nascimento de Miguilim, o Pau-Rxo, com a sexualidade, com a

virilidade potencial do menino que nasceu, que o marca como um destino. O final de

Corpo de baile, em que Miguel caminha para pedir em casamento a filha de um grande

27

fazendeiro, poderia ser interpretado, se adotssemos o registro machista do termo, como

uma confirmao desse destino viril.

A lembrana do peru passeando, sendo a coisa mais vistosa do mundo

25

parece afirmar a sensibilidade especial de Miguilim como um pendor esttico. Miguilim

tem sensibilidade para o belo, e para criar histrias. (O peru era belo, importante de

repente, como uma estria.) A apropriao esttica do mundo o ope ao menino

grande, que tem a posse material do peru, nem que seja apenas pela lei do mais forte. A

oposio que o mesmo desejo de apropriao realiza, pela identificao de interesses,

iguais e opostos simultaneamente, configura um duplo, expresso no trecho pela

repetio das mesmas palavras: o menino grande dizia: meu!... E:

meu... Miguilim repetia, s para agradar ao menino-grande. A repetio para

agradar produz o desagrado. A violncia do menino grande funda a propriedade privada

na memria de Miguilim e circunscreve seus horizontes posse imaginria do mundo

que as histrias oferecem. Nesse sentido, o sangue, coisa quente e peguenta o impede

de enxergar e representa uma restrio formadora para Miguilim, a miopia, porque

expanso para a sensibilidade e imaginao.

O sangue que lhe escorre nos olhos o mesmo que banha todo o seu corpo.

Dessa vez, o batismo de sangue

26

feito com sangue de tatu, animal com o qual

Miguilim se identifica, na sua condio de vtima de caadas. O tatu fora morto para

que o seu sangue vivo, escorrendo sobre o corpo de Miguilim, transmitisse-lhe a fora

que lhe faltava. O rito aparece aqui de certa forma descontextualizado e dessacralizado,

aproximado a um banho medicinal. Porm mantm algum vigor ritual por suas

caractersticas sacrificiais

27

; um animal morto na hora e seu sangue usado como uma

substncia vital que pode ser transmitida de um ser vivente a outro. O animal

25

A lembrana do peru repetida, com diferenas, no conto de abertura de Primeiras estrias, que

tambm trata de um menino. Joo Guimares Rosa, As margens da alegria em Primeiras estrias. Cf. a

interpretao do conto, por Ana Paula Pacheco, em Lugar do mito, Descobertas do mundo (contos sobre

crianas).

26

Cludia Campos Soares, em Movimento e ordem nos gerais rosianos, pp. 82/83, faz uma anlise

interessante das primeiras recordaes de Miguilim, que me ajudou a notar a importncia dessa passagem.

Considera, seguindo Mircea Eliade, o banho de sangue um smbolo da iniciao e purificao pelo

sangue.

27

Cf. Mauss e Hubert, Sobre o sacrifcio.

28

associado ao beneficirio do sacrifcio justamente por essa transmisso, que um elo

sagrado: o animal, ao transformar-se em veculo da substncia vital, sacralizado,

participa de uma dimenso essencial da vida estranha ao cotidiano, finalmente

transmitida ao doente e responsvel por sua cura. O tema do sacrifcio a vida de

Miguilim pela vida do tatu aparece vinculado constituio da identidade,

nomeao, ao batismo. E essa identidade forjada no sacrifcio produz uma fixao

totmica, que o prende vtima sacrificial, o tatu, como a um totem

28

. Assim que uma

das imagens mais fortes para identificar Miguilim em Miguel, de Buriti, a memria

das caadas de tatu, que irrompe a narrao das noites de insnia de Chefe Zequiel.

H outras recordaes, mas que ganham outro estatuto, o de sonho. Assim

desvinculadas da realidade, e tambm do espao, j que no pertencem ao lugar de

nascimento mas a uma espcie de paraso indefinido, desligado de liames temporais ou

fsicos, reaparecero depois, ao final da histria, relacionadas ao desejo, ambio. O

lqido quente agora associado claridade e pode ser ingerido: a xcara de caf com

leite oferecida por moas risonhas. Toda a passagem reforada pelo olfato, sensao

difusa e prazerosa de criana muito pequena. A lembrana do cheiro das moas, da terra

e das frutas vermelhas respingadas, num jardim

29

, permanecero em Miguilim e se

transformaro, ao final da narrativa, em um desejo decidido de posse, incorporado a

partir da morte do Dito, como veremos.

O sentido da existncia, nessas memrias primeiras, associa-se ao batismo, ao

nome, que , contudo, mistrio, tanto para ns leitores que no somos informados do

verdadeiro nome de Miguilim, quanto para ele prprio, que precisa descobrir na sua

relao com a terra um destino individual. A associao do nome com o sentido ou

mistrio existencial dada j na quinta epgrafe de Corpo de baile, primeira de

Ruysbroeck:

28

Jos Antonio Pasta Jr., Pompia, pp. 217 a 225.

29

O jardim como parte de lembranas primordiais tambm aparece em Nenhum, nenhuma de

Primeiras estrias. Cf. a leitura de Ana Paula Pacheco, Descobertas do mundo em Lugar do mito.

29

Vede, eis a pedra brilhante dada ao contemplativo; ela traz um nome

novo, que ningum conhece, a no ser aquele que a recebe. (Ruysbroeck o

Admirvel, O anel ou a Pedra Brilhante)

30

A prpria epgrafe inscreve o texto em um universo de conhecimentos ocultos,

um percurso de sabedoria dado pela iniciao e no somente pelo aprendizado, j que

o texto mimetiza uma revelao

31

. A epgrafe nos sugere que estamos diante de um

menino que no viver apenas um aprendizado, como supe a prosa narrativa que

vamos ler, mas uma iniciao, visto que ele quem recebe um novo nome, em primeira

instncia. Mas ns, que o acompanhamos, tambm receberemos um nome, um centro

de sentido concentrado, a pedra brilhante. O estatuto do texto se mostra dplice tambm

para ns leitores, que devemos estabelecer com ele uma relao marcada pela distino

de sujeito e objeto, dada pela narrativa, e uma relao marcada pela indistino que a

submisso a um percurso inicitico supe

32

. A narrativa conta a histria de uma

personagem distante e distinta do leitor, sobre a qual podemos refletir; no entanto, sua

histria sugere carregar outro sentido, relativamente oculto, que apenas o leitor

iniciado poder acessar e que o texto parece nos oferecer uma espcie de

30

Esta epgrafe de Ruysbroeck, mstico brabano do sculo XIV, que escreveu em flamengo e a quem

Rosa teve acesso em francs, tambm acompanhou Campo geral no desmembramento do livro em trs

volumes a partir da terceira edio, de 1965. Sobre Ruysbroeck, o Admirvel e seu aproveitamento por

Rosa, cf. A pedra brilhante em O roteiro de Deus de Helosa Vilhena de Arajo.

31

A revelao se inscreve no texto de forma concreta pelos culos de Dr. Jos Loureno, que revelam a

Miguilim uma nova realidade para o mesmo lugar. Paulo Csar Carneiro Lopes inclui a revelao no

nome de sua tese de doutoramento sobre Campo geral: Dialtica da Iluminao: a revelao como

capacidade de escuta do Outro leitura de Campo geral, de Joo Guimares Rosa. Helosa Vilhena

de Arajo, a partir de Ruysbroeck, l todo o Corpo de baile como um percurso de elevao espiritual,

inicitico portanto, de inspirao crist, cf. A pedra brilhante em O roteiro de Deus.

32

A relao entre leitor e obra que a epgrafe de Ruysbroeck parece sugerir para Corpo de baile e

Campo geral em particular, repete um movimento identificado por Jos Antonio Pasta Jr. em Grande

serto: veredas: Enigma e mistrio, objeto de contrato e de pacto, processo e rito, individuao

romanesca e fusionamento mtico, regresso e esclarecimento tudo nos infinitos hibridismos do

romance de Rosa parece apontar para a mistura das misturas, ou a matriz de todas as misturas: a

vigncia simultnea de dois regimes da relao sujeito-objeto um que supe a distino entre sujeito e

objeto ou, se se quiser, o mesmo e o outro, e um segundo que supe a indistino de ambos.(...) [Trata-

se] do princpio mesmo de hibridizao que (...) determina a lgica de base do livro e responde pelo

conjunto de sua estruturao formal. E ainda, sobre a relao do leitor com a obra, e vice-versa, em

Grande serto: veredas: no raro ver-se, diante dele, o ofcio do crtico converter-se na celebrao do

oficiante os elementos de objetivao e de distncia, prprios do discurso crtico, desdobrando-se em

um rito de comunho com a obra, no qual os limites entre o sujeito e o objeto, o mesmo e o outro,

tornam-se ao mesmo tempo fluidos e indecidveis. (O romance de Rosa, p. 62.)

30

participao no mistrio da vida, que acessamos por meio das emoes que o texto nos

provoca, sempre potenciadas

33

. A pedra brilhante de Campo geral a morte do Dito.

A morte do Dito o grande acontecimento de Corpo de baile. No apenas

porque nas outras seis novelas que o compem nenhum outro fato to contundente

34

,

mas porque um evento que irradia e determina, com sua fora, o plano de sentido de

toda a obra. A morte do Dito insupervel. Assim como ocorre em relao morte e

revelao de Diadorim, em Grande serto: veredas, impossvel superar essa perda.

uma espcie de falta primordial que repercute nas outras personagens, revivida, por

exemplo, no p machucado de Manuelzo (Uma estria de amor), na moa de

Paracat de quem Llio no pode se esquecer, embora dela jamais pudesse tampouco se

aproximar (A estria de Llio e Lina), na nostalgia de Pedro Orsio por sua terra e na

volubilidade amorosa que a acompanha (O recado do Morro), na necessidade de

Saturnino (Cara-de-Bronze) e na impossibilidade de Soropita (Do-lalalo) de

reviverem o passado. O leitor que resolver seguir o projeto inicial da obra e tom-la

pelo que ela um conjunto , carregar consigo durante todo o trajeto as emanaes

daquela perda.

A primeira grande perda de Miguilim j aconteceu quando a histria comea e

nos narrada como lembrana. O tom de apresentao narrativa do espao e das

personagens. O reencontro de Miguilim com os irmos entremeado de explicaes: h

ainda mais um irmo, que no mora no Mutm; quem so os cachorros da casa. Ento

aparece a Cuca Pingo-de-Ouro:

Mas, para o sentir de Miguilim, mais primeiro havia a Pingo-de-Ouro,

uma cachorra bondosa e pertencida de ningum, mas que gostava mais era dele

mesmo. Quando ele se escondia no fundo da horta, para brincar sozinho, ela

33

A sensao de mistrio que o texto pode provocar no leitor reforada pela duplicao de leitura que a

miopia sugere ao final do texto, por revelar que passagens inteiras possuam um sentido at ento oculto

ao leitor; pelo enredo de traio e tringulo amoroso que apenas sugerido, pois vivenciado pela criana

ignorante de seus dados essenciais mas perceptiva e sensvel s relaes entre os adultos; e tambm pela

presena de uma dimenso mgico-supersticiosa.

34

Em Corpo de baile, ao contrrio de Grande serto: veredas, em que h uma seqncia de ao

romanesca propriamente dita, os acontecimentos so essencialmente interiores, so transformaes

internas de personagens; em geral, acompanhadas de promessas de desenlaces desastrosos, que no se

confirmam.

31

aparecia, sem atrapalhar, sem latir, ficava perto, parece que compreendia.

Estava toda sempre magra, doente da sade, diziam que ia ficando cega. Mas

teve cachorrinhos. Todos morreram, menos um, que era to lindo. Brincava

com a me, nunca se tinha visto a Pingo-de-Ouro to alegre. [Descrio da

brincadeira dos dois.] (...) Logo ento, passaram pelo Mutm uns tropeiros,

dias que demoraram, porque os burros quase todos deles estavam mancados.

Quando tornaram a seguir, o pai de Miguilim deu para eles a cachorra, que

puxaram amarrada numa corda, o cachorrinho foi choramingando dentro dum

balaio. Iam para onde iam. Miguilim chorou de bruos, cumpriu tristeza,

soluou muitas vezes. Algum disse que aconteciam casos, de cachorros dados,

que levados para longes lguas, e que voltavam sempre em casa. Ento ele

tomou esperana: a Pingo-de-Ouro ia voltar. Esperou, esperou, sensato. At de

noite, pensava fosse ela, quando um co repuxava latidos. Quem ia abrir a

porta para ela entrar? Devia de estar cansada, com sede, com fome. Essa

no sabe retornar, ela j estava quase cega... Ento, se ela j estava quase

cega, por que o pai a tinha dado para estranhos? No iam judiar da Pingo-de-

Ouro? Miguilim era to pequeno, com poucas semanas se consolava. Mas um

dia contaram a ele a estria do Menino que achou no mato uma cuca, cuca cuja

depois os outros tomaram dele e mataram. O Menino Triste cantava, chorando:

Minha Cuca, cad minha Cuca?

Minha Cuca, cad minha Cuca?!

Ai, minha Cuca

que o mato me deu!...

Ele nem sabia, ningum sabia o que era uma cuca. Mas, ento, foi que

se lembrou mais de Pingo-de-Ouro: e chorou tanto, que de repente ps na

Pingo-de-Ouro esse nome tambm, de Cuca. E desde ento dela nunca mais se

esqueceu. (pp. 17-19)

A perda da Cuca Pingo-de-Ouro antecipa para Miguilim e para o leitor a perda

do Dito. Ela traz o signo da misria, magra, velha, cega e doente. Seus cachorrinhos

morreram, menos um. A relao de Miguilim com ela se d por afeto e afinidade e no

por posse. Mas o pai a entrega aos tropeiros e, mesmo com a condio precria de sade

que tinha, ela vai puxada por uma corda, o que d o tom de crueldade do episdio.

32

Miguilim sofre ento intensamente a perda da cachorrinha querida. O caminho do seu

sofrimento j aponta aqui para a no-superao: h uma esperana, e ele espera ela

voltar, com a sensatez de uma criana. O narrador ento, em estilo indireto livre, indaga

por Miguilim a angstia da espera, a identificao de Miguilim com a cachorrinha.

Quando mesmo a espera negada, Miguilim ento volta-se para a crueldade do gesto do

pai. Nesse momento, o narrador simula uma espcie de dilogo em que as vozes

externas se alternam com a expresso da situao emocional de Miguilim. No iam

judiar da Pingo-de-Ouro? uma pergunta que o narrador faz em nome de Miguilim,

mas a frase que a segue de uma exterioridade contrastante e rara na narrao de

Campo geral: Miguilim era to pequeno, com poucas semanas se consolava. A

frase negativa em muitos sentidos, ela expressa a opinio dos adultos, que atribuem

criana um desapego e uma superficialidade nas relaes com seus objetos afetivos que

Campo geral desmente desde o primeiro pargrafo. Nesse sentido j se configura

como expresso do que Miguilim no ; ele no como as outras pessoas, sua

subjetividade no pode medir-se pelo senso comum. (O que colabora para a

identificao do leitor, afinal, ningum sente a si mesmo como redutvel ao senso

comum.) E, ainda, Miguilim no reage de acordo com a expectativa das pessoas com

quem convive, de seu meio social. Sua sensibilidade mais desenvolvida do que o

esperado e no levada em conta nas tomadas de deciso. Mas no h consolo, h

transformao da perda em histria, que uma forma de mant-la com sua carga

emocional (Miguilim chorou ainda mais), e tambm uma forma indireta de admitir a

perda definitiva, a cuca do Menino Triste foi tomada dele e morta. A cachorrinha ganha

ento um novo nome, que permite que em sua memria esteja contida a dor de sua

perda. A lembrana da Cuca Pingo-de-Ouro termina j emendando no primeiro episdio

da histria, a briga de Pai e Me, por causa de tio Terz. O Dito chega falando da briga

e o narrador o apresenta. A medida da afinidade entre os irmos dada pela

compreenso que o Dito tem em relao ao sofrimento de Miguilim por causa da

cachorrinha:

Pai est brigando com Me. Est xingando ofensa, muito, muito.

Estou com medo, ele queria dar em Mame...

33

Era o Dito, tirando-o por um brao. O Dito era menor mas sabia o

srio, pensava ligeiro as coisas, Deus tinha dado a ele todo juzo. E gostava,

muito, de Miguilim. Quando foi a estria da Cuca, o Dito um dia perguntou:

Quem sabe pecado a gente ter saudade de cachorro?... O Dito queria que

ele no chorasse mais por Pingo-de-Ouro, porque sempre que ele chorava o

Dito tambm pegava vontade de chorar junto. (p.19)

Toda a primeira parte de Campo geral, que vai at a doena do Dito, constri a

relao de companheirismo entre os irmos. Minuciosamente. Sempre h a

identificao, dada no trecho pelo chorar junto, e a oposio, expressa aqui pela frase do

Dito, que o alinha com a sensibilidade dos adultos. assim que eles formam um duplo,

constituindo-se como iguais e opostos.

Mas o Dito no aparece desde o incio da histria como duplo de Miguilim: essa

duplicidade se constitui diante de nossos olhos, e da sua fora. A narrao comea com

Miguilim exilado: na viagem de crisma, vive a nostalgia de casa. No o pai quem o

leva, e sim aquele que o substitui, o tio. A condio da viagem para crisma j apresenta

portanto a situao de troca, substituio nos papis de pai que constituem a situao

faltante de Miguilim. Logo na primeira frase do texto, a famlia aparece desmembrada:

sua me, seu pai e seus irmos. A situao provisria da personagem marcada pela

estruturao familiar setorizada. De fato, na histria, Pai e Me no formam nunca um

casal, mas funcionam como indivduos isolados ou em triangulao. O universo infantil,

representado pelos irmos, neste incio, vivido por Miguilim como apartado do

universo adulto. Miguilim chega da viagem e o pai o afasta dos outros. Na ansiedade de

trazer me a revelao que ouvira de que o Mutm era bonito, Miguilim no tratara o

pai com o respeito que ele queria e seus primeiros momentos no Mutm repetem a

situao de distncia da viagem. O pai, esquecido, aparece j furioso e castigando.

Desde que no pensemos que na verdade a figura do pai j havia aparecido: no

bastasse ser tio, que o conto Meu tio o Iauaret

35

adverte ser uma forma de

paternidade, tomando a tradio indgena, ou uma substituio paterna ensinada por

Hamlet, tio Terz pode ser, no apenas simbolicamente, conforme sugestes do texto,

35

Joo Guimares Rosa, Estas estrias.

34

pai de Miguilim. Afastado dos outros, sozinho com tio Terz, Miguilim aprende a pegar

passarinhos e com eles se identifica nesse aprisionamento.

Seu reencontro com os irmos marcado tambm pela hostilidade e

diferenciao. Miguilim procura presentes e inventa histrias para compensar sua

ausncia. Mas Drelina o acusa de mentiroso, momento seguido pela passagem j citada

em que diz os nomes do pai e dos irmos. Neste momento, o Dito ainda no aparece

como uma referncia especial, mas aos poucos destacado do bando dos

irmozinhos (p.13): aparece junto com Tomezinho em duas menes, conhecemos seu

nome, Expedito Jos Cessim Caz, e ficamos sabendo que se parecia muito com o

pai, Miguilim era o retrato da me.(p.17) O Dito aparece mesmo, como personagem,

cuspindo para o lado de Drelina. Toda essa primeira cena de Miguilim com os irmos,

aparentemente amena, recheada de hostilidades. Tomezinho tem seu presente

tomado por me (a figura de moa recortada de um jornal, que Miguilim chamara de

santinho tida por me como indecente). Miguilim tenta apaziguar as coisas,

transmitir afeto, contando histrias. A capacidade de Miguilim de transformar algo no

seu contrrio

36

, pela imaginao, pelas palavras, um elemento de diferenciao a

mentira vira verdade nas histrias, a figura ertica um santinho. Ele inicia a novela de

todos afastado, e a sensao de distncia se mantm mesmo depois que ele chega.

como se no pertencesse quele lugar, embora seja tratado tambm como um menino

tpico, representante dos campos gerais e de sua pobreza, alm de portador do apego

sentimental que o exlio representa.

A relao entre Miguilim e o Dito comea a se configurar diante do leitor em

meio crise, j armada: Pai est brigando com Me. O Dito o que sabe, tem

juzo. Mas Miguilim quem entende tudo depressa demais, com o corao. A

complementaridade deles se faz por oposio. Miguilim sensibilidade e imaginao,

sente-se apartado e desinteressado do mundo adulto. Dito, ao contrrio, tem interesse

por suas conversas e por todo o universo do trabalho no Mutm, principalmente a lida

com o gado. O Dito tem uma sabedoria prtica que se expressa na capacidade de lidar

36

A capacidade de contar e imaginar histrias associada transformao de algo em seu contrrio

expressa pelo refro de Brejeirinha: Mame, agora eu sei, mais: que o ovo s se parece, mesmo, com

um espeto!, em Partida do audaz navegante, Primeiras estrias, p.175.

35

com os adultos sem gerar conflitos, na sua habilidade manual e na sua ambio. E essa

sabedoria enriquecida por um conhecimento de uma espcie de princpio de

funcionamento da vida, na compreenso da matria que forma as pessoas, de suas

motivaes e de suas tendncias. Miguilim sabe tirar dessa sabedoria lies de vida, que

o prprio Dito no valoriza e esquece. Miguilim constri assim, com o Dito, uma

complementariedade da qual sente-se dependente, j que o sentido da vida e do vivido

alcanado apenas quando compartilhado com o Dito e por ele esclarecido

37

. O Dito

esperto, ele quem quer crescer, quem tem ambies materiais: ter uma fazenda grande

com uma grande boiada, trabalhar, enriquecer. Miguilim s entende de sentimento,

imaginao e poesia. No se interessa pelo mundo adulto e tudo o que faz acaba

gerando brigas.

Naquele momento, para que Pai no machuque Me, Miguilim se apresenta

como anteparo e recebe a surra no lugar dela. (A compreenso emocional da situao

leva Miguilim ao, o que no acontece com o Dito.) Sentado no tamborete do

castigo, depois que Pai saiu, Miguilim v tio Terez, o motivo da briga, entrar com um

coelho ensanguentado na mo e ser caado por Vov Izidra, que o expulsa de casa,

mesmo com o temporal que est se armando. O fluxo de conscincia de Miguilim, que

se identifica sempre com a caa e ver o caador Terz transformar-se em caa de

Izidra, passa a lembrar-se das caadas de tatus, sensibilizado pelo coelhinho morto que

ele trouxe. O trecho mostra o grau de identificao de Miguilim com os animais

caados, sobretudo com o tatu, e a posio ambgua de Terz, que traz o coelho morto e

busca Nhanina, mas caado por Izidra e Pai. Os tatus so associados morte e o

coelhinho morto deixa algum por ele esperando, talvez um irmo (Grifos meus, em

sublinhado; do autor, em negrito):

O coelhinho tinha toca na borda-da-mata, saa s no escurecer, queria

comer, queria brincar, sesspe, serel, coelhinho da silva, remexendo com a

boquinha de muitos jeitos, esticava pinotes e sentava a bundinha no cho,

cismado, as orlhas dele estremeciam constantemente. Devia de ter o

37

At as coisas que ele pensava, precisava de contar ao Dito, para o Dito reproduzir, com aquela fora

sria, confirmada, para ento ele acreditar mesmo que era verdade. (p.80)

36

companheiro, marido ou mulher, ou irmo, que agora esperava l na beira do

mato, onde eles moravam, sozim. Que de sua me, Miguilim?... tio