Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Método Solfejo Guidoniano PDF

Método Solfejo Guidoniano PDF

Enviado por

Cleyton MilléoTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Método Solfejo Guidoniano PDF

Método Solfejo Guidoniano PDF

Enviado por

Cleyton MilléoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo

francs: a Escola de Canto de Orga

de Caetano de Melo de Jesus (1759)

Primeira recepo da teoria do

heptacorde num tratado tericomusical em lngua portuguesa

Mariana Portas de Freitas*

Resumo

A Escola de Canto de Orga de Caetano de Melo de Jesus (1759-1760) um tratado de envergadura sem paralelo na teoria musical portuguesa e brasileira. Destacando-se pela exposio sistemtica e viso histrica, introduz, pela primeira vez na teoria musical em lngua portuguesa, a inovao do heptacorde, at ento ignorada pelos tericos portugueses.

Reconhecendo embora as vantagens prticas do heptacorde, o Padre Caetano mantm,

contudo, a sua fidelidade tradio hexacordal, alicerada no sistema filosfico e simblico boeciano, em que a msica era parte de um todo inteligvel, harmonioso, regido por

relaes e propores numricas.

Palavras-chave

Caetano de Melo de Jesus teoria musical luso-brasileira heptacorde solmizao francesa.

Abstract

The Escola de Canto de Orga by Caetano de Melo de Jesus (1759-1760) is a treatise on music

theory whose vast dimensions and ambitious purpose are unparalleled in PortugueseBrazilian music theory. With a historical approach to solmization, although in the apologetic

style of the Ancien Regime, it introduces the heptachord system, which was until then ignored

by Portuguese music theory. Although recognizing the practical advantages of the heptachord, Caetano states his preference for the ancient hexachordal method of Guido, founded

on the symbolic system of Boecius, in which music was part of a harmonious, divine universe ruled by numeric proportions.

Keywords

Caetano de Melo de Jesus Portuguese music theory heptachord French solmization.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Fundao Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal. Endereo eletrnico: mportas@gulbenkian.pt

Artigo recebido em 3 de setembro de 2010 e aprovado em 30 de setembro de 2010.

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

45

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

1. INTRODUO: O TRATADO, SUA GNESE E CONTEXTO

Resultado de cruzamentos entre o Velho e o Novo Mundo, refletindo no seu

percurso singular as trocas e influncias recprocas entre o reino de Portugal e o

territrio colonial da Bahia, a Escola de Canto de Orga do Padre Caetano de Melo

de Jesus surgiu como uma obra de vastas dimenses e de ambies que no tm

paralelo na teoria musical luso-brasileira. Com os seus 1.240 flios manuscritos

em caligrafia mida, integrando as Partes I e II, e um aparato bibliogrfico excepcionalmente vasto, a envergadura desta obra tanto mais inusitada, quanto a

maioria dos tratados de msica que circulavam nesta poca, incluindo os que surgiram no Brasil a partir de 1760 at ao perodo da independncia, no ultrapassavam

em quase todos os casos uma extenso de poucas centenas de pginas e um aparato

bibliogrfico e terico em geral bastante menos ambicioso.1

Quando nos debruamos sobre as obras de teoria musical produzidas no espao

luso-brasileiro dos sculos XVI a XIX, devemos distinguir fundamentalmente entre

os tratados tericos aprofundados e sistemticos, inclinados especulao terica

(tratados em sentido prprio), que so alis pouqussimos ou quase inexistentes,

e os simples manuais de instruo prtica para os msicos e moos de coro (manuais didcticos). A grande maioria das obras de teoria musical em lngua portuguesa recaa nesta segunda categoria: tratava-se de textos muito sintticos, vocacionados essencialmente para a instruo prtica dos msicos: eram redigidos para

responder s necessidades imediatas do ensino da solfa aos moos de coro e

cantores das ss catedrais, igrejas e outras instituies musicais (Nery, 1998, p.

XIII-XIV;2 e Binder e Castagna, 1996, p. 2-3 e nota 6).

Como salientmos em outro artigo, a Escola de Canto de Orga constitui um dos

raros exemplos de uma obra em lngua portuguesa que se pode enquadrar na pri___________________________________________________________________________________________________

1

46

Os tratados de msica surgidos no Brasil a partir de 1759 at ao perodo da independncia foram no essencial

inventariados e descritos por Paulo Castagna e Fernando Pereira Binder (1996). Incluem os dois manuais de Lus

lvares Pinto (Arte pequena ou Arte de Solfejar, 1761; Arte grande ou Muzico e moderno systema para solfejar sem

confuso, 1776), os tratados de Jos de Torres Franco (Arte de acompanhar, 1790), Andr da Silva Gomes (Arte explicada de contraponto, ca. 1800), o mtodo de Jos Maurcio Nunes Garcia (Compndio de msica e mtodo de

pianoforte, 1821) e um annimo de Salvador da Bahia do incio do sculo XIX. Entre esses tratados, talvez a Arte

grande de Luiz lvares Pinto ultrapassa em extenso umas poucas centenas de pginas manuscritas. O tratado

de Andr da Silva Gomes, editado por Rgis Duprat et ali (1998), com extenso de quase duas centenas de pginas,

constitui elaborao terica mais sofisticada; ver Landi (2006) para comentrio crtico sobre os princpios tericos

e composicionais do referido tratado do compositor portugus radicado em So Paulo.

2

Durante toda a era do grande desenvolvimento da prtica polifnica em Portugal [...] os poucos tratados de Teoria Musical surgidos no nosso Pas [...] limitaram-se, de um modo geral, a propor mtodos de aprendizagem elementar, mais ou menos eficazes, dos rudimentos do cantocho, do sistema modal, da notao mensural e do contraponto. Elaborados, em alguns casos, sob o formato tradicional do dilogo instrutivo entre professor e aluno

[como tambm o caso do tratado do P. Caetano], destinavam-se, todos eles, finalidade muito pragmtica de

fornecerem um mero apoio escrito ao trabalho formativo levado a cabo pelas escolas de Msica anexas aos grandes centros da prtica polifnica, como as Ss de vora, Lisboa, ou Braga, por exemplo, onde os jovens coralistas,

ao mesmo tempo que cantavam no coro as partes de Soprano de todo o repertrio litrgico de cantocho e de polifonia, recebiam uma instruo terico-musical bsica que os ajudava a solidificar a experincia prtica que iam

deste modo adquirindo [...]. (Nery, 1998, p. xiii-xiv)

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

meira categoria acima mencionada, a dos tratados de teoria musical em sentido

prprio.3 Com efeito, no se contentando com redigir um manual de instruo prtica

de solfejo e de iniciao aos rudimentos do canto de rgo e do contraponto, como

sucedia com a generalidade das obras publicadas na metrpole ou redigidas no

territrio brasileiro, o Padre Caetano edificou um texto de uma envergadura pouco

comum, dotado de um aparato bibliogrfico invulgar, o que denota o projecto de

edificar uma grande obra enciclopdica, que compilasse todo o saber existente na

poca sobre msica (Freitas, 2008).4

Antes de centrarmos a ateno na anlise do tema nuclear deste artigo, mencionamos apenas duas circunstncias relevantes relacionadas com a gnese e o percurso da obra de Caetano de Melo de Jesus. A escassez da informao biogrfica existente sobre o autor no nos permite dispor de muito mais do que as notcias que

nos so fornecidas pelo prprio tratado. Desconhecem-se os detalhes da vida pessoal

e provenincia social deste ilustre eclesistico soteropolitano, segundo tudo indica

um mestre de capela eminente e considerado (Alegria, 1985, p. 2-5). Sabe-se tambm que nasceu no arcebispado da Bahia, que estudou com Nuno da Costa e Oliveira,

mestre de solfa da Misericrdia da Bahia, entre 1715 e 1717 (Binder e Castagna,

1996, p. 3), que foi ordenado sacerdote do hbito de So Pedro e exerceu o mestrado

da capela da catedral de So Salvador num perodo situado pelo menos entre 1734

e 1760.5 Presume-se que ainda estaria de boa sade e na posse plena das suas faculdades em 1760, altura em que concluiu as Partes I e II da obra, e que se teria

mantido em funes na catedral possivelmente durante mais algum tempo. No

Prologo ao Leytor, o Padre Caetano anuncia expressamente a inteno de redigir

___________________________________________________________________________________________________

3

Os poucos tratados que se lhe podero comparar enquanto tentativas de elaborao terica mais aprofundada,

por vezes original (nenhum deles alcanando as dimenses e aparato do manuscrito do Padre Caetano) so a Arte

de Musica de Canto dorgam e cantocham de Antnio Fernandes (Lisboa, 1626), os Discursos sobre a Perfeiam do

Diathesaron, & louvores do numero quaternario em que elle se contem, de Joo lvares Frouvo (Lisboa, 1662), os

dois tratados tericos de D. Joo IV (Defensa de la Musica moderna contra la errada opinion del Obispo Cyrilo Franco, Lisboa, 1649; Respuestas a las dudas que se pusieron a la Missa Panis quem ego dabo del Palestrina, Roma, 1655),

o Tratado das Explanaes de Manuel Nunes da Silva (Lisboa, 1685, 1704 e 1725), a Nova Instruco Musical ou Theorica

practica da Msica Rythmica, de Francisco Ignacio Solano (Lisboa, 1764) e, j na 2 metade do sculo XVIII, O Ecclesistico Instrudo Scientificamente na Arte do Canto Cha, de Frei Bernardo da Conceio (Lisboa, 1776) (Cf. Nery, 1998,

p. xiv).

4

certo que tambm a Escola de Canto de Orga contm (p. 43-59), como era tradio em todos os manuais didticos, uma sntese abreviada, Resvmo da Arte de Canto de Orga, Vulgarmente chamada Ma, para os Principiantes, na qual as regras da solmizao so enumeradas sumariamente com vista instruo dos no iniciados na

msica. A Mo de Guido encontra-se em quase todos os tratados de msica do Antigo Regime.

5

O estudo publicado por Jos Augusto Alegria (1985) centra-se num conjunto de textos (exposio da polmica,

respostas dos juzes e rplicas do autor) intitulados Discurso Apologtico Polmica Musical do Padre Caetano de

Melo de Jesus, natural do Arcebispado da Baa, 1734, que no fazem parte integrante do tratado mas que, com vista sua publicao, foram juntos como apndice Parte II do tratado. Trata-se da exposio minuciosa de uma

discusso terica ocorrida entre o Padre Caetano e o cantor Verssimo Gomes de Abreu, acerca da colocao de

acidentes na armao de clave, que teve lugar em 1734, ou seja, 25 anos antes da concluso da Escola de Canto

de Orga. A questo relaciona-se com a matria da Parte I, Dilogo IV do tratado.

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

47

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

a terceira e quarta partes do tratado, pelo que este na sua globalidade teria a seguinte estrutura: 6

Parte I Da Musica Theorica ou Methodo Doutrinal

Parte II Numeral ou Arithmetica Da Theorica dos Intervalos

[Parte III Dos Solfejos, methodo para o ensino dos Discipulos]

[Parte IV Do Contraponto e da Composia]

Concluda a Parte II em 1760, os dois cdices manuscritos foram embarcados

para Lisboa, encomendados ao alto patrocnio do rei D. Jos I, com vista a sua

publicao no Reino. Para tal o mestre de capela teve que recorrer ao auxlio de

algumas personalidades influentes da burguesia soteropolitana, designadamente

o dedicatrio da obra, o capito Bernardino Marques de Almeida.7

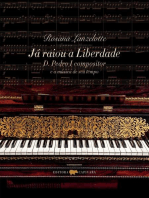

Fig. 1 Frontispcios da Parte I e da Parte II da Escola de Canto de Orga.

___________________________________________________________________________________________________

48

6

Escola de Canto de Orga, Parte I, p. VII, Prologo ao Leytor: [] Constar toda esta dicta 3 parte de solfejos, e te

servir de utilidade, e descano para ensinares os teos Discipulos, se com elles quizeres seguir o mesmo methodo, que eu com os meos. A 4 tractar do Contraponto, e Composia.

7

Mencionado elogiosamente na Prefaca inicial, o capito Bernardino Marques de Almeyda seria uma figura

de alguma relevncia no contexto da burguesia urbana de So Salvador: era cavaleiro professo da Ordem de Cristo, familiar do Santo Ofcio da Inquisio da corte de Lisboa, capito de infantaria da praa da Bahia, bacharel formado e mestre em artes e filosofia e era, alm disso, o secretrio da Academia Brasileira dos Renascidos, fundada nesse mesmo ano de 1759 em So Salvador.

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

O primeiro aspecto interessante a salientar o facto de a obra ter surgido justamente num perodo ureo de prosperidade econmica, social e poltica da capitania-geral da Bahia. Nas dcadas de 1750-60 a cidade de So Salvador tinha

atingido uma relevncia comercial e administrativa muito significativa, no s enquanto capital da maior provncia brasileira exportadora de acar, mas tambm

enquanto sede da administrao colonial de todo o territrio do Brasil. Tambm do

ponto de vista eclesistico o seu papel era proeminente: Salvador manteve-se at

finais do sculo XVIII como sede do nico arcebispado do Brasil, com muitas novas

dioceses a serem criadas sob a sua directa dependncia hierrquica (Marques, 1983,

p. 373-4). O estatuto de primeira cidade brasileira de Salvador seria mantido at

1763, s a partir de ento sendo suplantada pela cidade do Rio de Janeiro, muito

mais pequena e menos rica. A base das operaes do vice-rei deslocou-se a partir

de ento da Bahia em direco ao Sul, uma vez que na balana das receitas coloniais

a extraco de ouro e diamantes ia pesando cada vez mais em relao produo

aucareira. Apesar disso, Salvador conservou at aos finais do sculo XVIII uma importncia demogrfica, econmica, e social considervel. O seu desenvolvimento

urbano tendia a replicar os modelos e instituies do Antigo Regime existentes na

metrpole, com as hierarquias sociais encabeadas pela nobreza, a arquidiocese, as

instituies eclesisticas, o colgio dos jesutas, outras ordens religiosas etc., e

favorecia o florescimento das diversas artes (Marques, 1983, p. 408). Este contexto

e o trfego particularmente intenso existente entre a Bahia e a metrpole portuguesa

fomentaram as condies para que, em pleno contexto colonial, um eclesistico

como Caetano de Melo de Jesus dispusesse dos meios necessrios para adquirir

no s uma erudio invulgar, como sobretudo uma actualizao considervel em

face dos tericos musicais e mestres de capela do Reino e da Pennsula Ibrica

(Freitas, 2008).

O segundo aspecto a considerar manifesta uma tendncia de sentido oposto,

que se traduz na proibio do prelo em todo o territrio brasileiro. A poltica colonial

centralizada da Coroa portuguesa procurava, com efeito, limitar as aspiraes

culturais das elites da burguesia colonial e afirmar claramente o estatuto de sujeio

colonial do territrio, sendo a sua manifestao mais eficaz a proibio da imprensa

em todas as capitanias brasileiras. A situao s iria cessar a partir de 1808, com

a transferncia da famlia real para o Brasil, a criao das primeiras tipografias no

Rio de Janeiro e posteriormente nas outras capitanias (Paim, 2001, p. 438; Wilcken,

2004). No lhe sendo, pois, possvel publicar o seu manuscrito em territrio brasileiro, e tendo o Padre Caetano a clara conscincia da envergadura da sua obra,

esta circunstncia determinou a viagem transatlntica dos dois cdices com destino

a Lisboa. Os recursos bibliogrficos e os modelos tericos tinham seguido o caminho

inverso, da metrpole para a Bahia, e tinham frutificado na vasta erudio e no

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

49

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

esforo de reflexo teortica do autor. Assim se completava um crculo geogrfico

que constitui a expresso directa, neste caso como em muitos outros, da dinmica

dos fluxos culturais dentro do espao luso-brasileiro.8

Num outro artigo em vias de publicao procurmos analisar o aparato bibliogrfico invulgar das Partes I e II da Escola de Canto de Orga, ao longo das quais o

Padre Caetano procura enquadrar todas as matrias musicais numa fundamentao

teolgica, histrica, filolgica e esttica to completa e exaustiva quanto possvel,

procurando sempre dar mostras de uma erudio fora do vulgar. Estamos pois perante um teatro de erudio tpico da esttica literria do Barroco, muito caracterstico de uma tradio escolstica tardia, e o seu estilo enquadra-se na prosa

doutrinal religiosa (Lopes e Saraiva, 2008, p. 505-6). Da anlise do seu aparato bibliogrfico constata-se a importao macia de modelos de outros tratados congneres, maioritariamente portugueses e espanhis, que estavam em circulao na

metrpole portuguesa, mas tambm de tratados italianos, franceses ou alemes,

estes ltimos quase sempre por via indirecta atravs dos primeiros (Freitas, 2008).

2. A SOLMIZAO COMO NCLEO CONCEPTUAL DA TEORIA MUSICAL,

TANTO NO CANTOCHO COMO NO CANTO DE ORGA

Na generalidade dos tratados ibricos dos sculos XVI a XVIII, a exposio da

teoria musical gravita quase sempre em torno de um ncleo essencial ou gramtica

musical que constituda pela teoria dos hexacordes e o mtodo da solmizao,

de tal modo que os outros grandes captulos tericos, como sejam a modalidade ou

a intervlica, pressupem a assimilao em termos conceituais das noes estruturais de signo, hexacorde, deduo, propriedade, cantoria, mutana

etc. Este aspecto transversal a todos os tratados e aplica-se quer aos manuais de

simples instruo prtica de cantocho ou canto de rgo, quer aos textos de carcter mais sistemtico e especulativo (Pereira, 2003, p. 9).

No presente estudo recorremos aos conhecimentos sistematizados por Aires

Manuel Rodeia Pereira, autor de um estudo comparado sistemtico sobre a teoria

musical portuguesa e suas filiaes conceituais nos tratados espanhis e europeus

congneres, uma obra ainda indita data do presente artigo, e cuja consulta nos

foi generosamente disponibilizada pelo autor (Pereira, 2003). Segundo este musiclogo, o ncleo conceptual que se apresenta comum generalidade dos tratados

___________________________________________________________________________________________________

8

50

Enquanto colnia, a maior parte das relaes internacionais brasileiras se dava com Portugal, ou atravs de

Portugal. At a abertura dos portos, em 1808, a maioria das informaes sobre msica que chegava ao territrio

brasileiro, mesmo quando originada na Itlia, Frana ou Alemanha, teria passado por Portugal. E, se para o estudo

das artes brasileiras deste perodo, devemos atentar para a produo portuguesa, o mesmo ocorre em relao

ao estudo da histria de nossa teoria musical: para sabermos de onde vinham, quais eram e do que falavam os

manuais utilizados no auxlio formao dos msicos brasileiros durante o perodo colonial, temos que,

forosamente, iniciar nossa pesquisa pela teoria musical lusitana. (Binder e Castagna, 1996, p. 1)

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

baseia-se na assimilao do mtodo de solfejo conhecido como solmizao,9 resultante das sistematizaes sucessivas de Odon de Cluny e sobretudo de Guido

dArezzo, no sculo XI, que vieram substituir os tetracordes gregos, e cuja finalidade

prtica e didctica lhes assegurava uma posio central em toda a gramtica musical

dos tratados.

Os conceitos nucleares de signo, voz, propriedade, deduo, mutana

etc., pressupunham o seu ensino prvio e continuado aos alunos, sobretudo por via

de transmisso oral dos mestres da solfa aos moos de coro, pelo que raramente

esses conceitos so expressamente definidos ou exemplificados nos tratados, limitando-se a maioria das obras a proceder sntese de conceitos j previamente

assimilados. Assim, na grande maioria dos tratados, o mtodo da solmizao no

constitua propriamente uma teorizao, mas antes e sobretudo uma mnemnica

a partir da qual se ensinavam os alunos a entoar as melodias com maior segurana,

aplicando sempre a estrutura intervlica fixa dos hexacordes.

Fig. 2 Estrutura intervlica fixa do hexacorde de Guido dArezzo e sua aplicao

aos primeiros seis signos (letras) da escala.

E o que dizer dos tratados com maior elaborao terica, alis rarssimos entre

ns, como atrs j referimos? Tal como sucedia no contexto espanhol com as grandes

compilaes de Pietro Cerone (El Melopeo y maestro, 1613) ou Pablo Nassarre (Escuela Musica segun la Practica Moderna, 1723), nos tratados sistemticos e especulativos do espao portugus, como sejam os de Caetano de Melo de Jesus

(Escola de Canto de Orga, 1759), Frei Bernardo da Conceio (O Ecclesitico Instrudo

Scientificamente, 1778) ou, em menor grau, o de Manuel Nunes da Silva (Tratado

das Explanaes, 1685, 1704 e 1725), os conceitos relacionados com a solmizao

so enquadrados numa exposio terica mais ou menos extensa, com a definio,

diviso e exemplificao dos conceitos. No caso do Padre Caetano, a exposio

profusa e exaustiva, configurando uma verdadeira escola de canto de rgo no

sentido escolstico do termo, que recorre forma do dilogo instrutivo entre um

mestre e um discpulo imaginrios. Contudo, no restam dvidas de que todos os

___________________________________________________________________________________________________

9

O termo solmizao indica sugestivamente a mudana da voz sol do hexacorde com incio em C-sol,f,ut

(com propriedade de Natura) para a voz mi do hexacorde seguinte, com incio em F-f,ut (com propriedade de

b-mol), qual, subindo, se segue a voz f no b-mol desse segundo hexacorde.

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

51

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

tratados pressupem o contacto prvio do leitor com esse ncleo conceptual estvel

e comum, centrado no mtodo da solmizao e seus conceitos-chave, o que designado por Aires Pereira como o grau zero de todos os tratados terico-musicais.

Por outro lado, o mtodo da solmizao no permaneceu imvel no tempo, mas

antes permevel a influncias e variantes ao longo dos sculos, como mtodo de

iniciao leitura musical. O facto mais interessante que, entre ns, a solmizao

se manteve em vigor at s primeiras dcadas do XIX, dado que durante todo este

perodo o cantocho continuava a ser ensinado nos Seminrios e praticado na vida

litrgica da Igreja. A ttulo de exemplo, o Methodo de Musica de Jos Maurcio,

lente de msica na Universidade de Coimbra, publicado em 1806, ainda dedica um

captulo inteiro ao mtodo da solmizao.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

5

6

7

deduo

deduo

deduo

deduo

deduo

deduo

deduo

b- quadrado

natura

b-mole

b- quadrado

natura

b-mole

b- quadrado

Fig. 3 Esquema bsico da fbrica de Guido, com a correspondncia das 21 (depois 22)

cordas gregas e os 7 hexacordes, governados por 3 propriedades. Aparece em quase todos os

tratados sob as formas grficas mais variadas.

52

A necessidade de manter a solmizao em plenos sculos XVIII e XIX no resultava

tanto de um suposto conservadorismo cultural dos pases ibricos, mas antes do

facto de a solmizao ser adequada prtica e ao ensino do cantocho, o qual continuava a ser o elemento largamente predominante na vida musical das igrejas,

das catedrais e das capelas musicais (Nery, 1998, p. xiii-xiv). Contudo, sublinha-se

que a relevncia da solmizao no se limitava ao domnio do cantocho, sendo

tambm largamente utilizada nas obras dedicadas ao canto de rgo ou polifonia e

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

prpria msica concertante.10 Quando nos questionamos acerca das razes da

permanncia da solmizao nos tratados de autores portugueses e brasileiros at

um perodo to tardio, a nica concluso que parece vivel a da eficcia real da

solmizao enquanto pedagogia musical, uma vez que ela corporizava a busca de

um mtodo de solfejo simples ou, pelo menos, de entoao fcil e segura para

os no iniciados (Pereira, 2003, p. 10).

3. A VISO HISTRICA DOS TRATADOS DE CAETANO DE MELO DE JESUS

E FREI BERNARDO DA CONCEIO

Na segunda metade do sculo XVIII, destacam-se em particular dois tratados

portugueses pelo seu carcter mais sistemtico e especulativo: O Ecclesistico Instrudo, de Frei Bernardo da Conceio (Lisboa, 1778), e a Escola de Canto de Orga

de Caetano de Melo de Jesus (1759-60). Ambos se revestem de duas caractersticas

interessantes: (1) procuram fazer uma exposio clara ou, pelo menos, minuciosa

do processo histrico que levou formao da teoria dos hexacordes; (2) e introduzem uma novidade na teoria musical portuguesa: o chamado solfejo francs

ou teoria do heptacorde.

Frei Bernardo da Conceio apresenta uma fundamentao bastante explcita

do processo que levou ao conceito de hexacorde numa perspectiva diacrnica. Na

perspectiva desse autor, os medievais encontraram na teoria musical grega uma

explicao consistente e procuraram adapt-la s suas necessidades, o que levou

formulao do mtodo dos hexacordes por Guido Aretino, a fim de tornar mais

praticvel o chamado Sistema Perfeito grego. Segundo Frei Bernardo, o sistema

grego na deyxava de causar grande difficuldade [] pela multida de cordas e

diversidade de nomes que tinha (Pereira, 2003, p. 20-2). Por essa razo, alguns

tericos latinos, culminando em 1024 em Guido Aretino, desenvolveram um mtodo

mais adaptado prtica, substituindo os antigos tetracordes gregos por 22 cordas

e 7 hexacordes parcialmente sobrepostos, todos com a mesma estrutura intervlica

fixa (T-T-mt-T-T). Explica tambm como foi necessrio acrescentar s 21 cordas

gregas uma corda suplementar ( ) anterior primeira corda grega (A), a fim de se

contarem os dois tons antes do semitom logo a partir da primeira corda. Isto possibilitava a aplicao dos hexacordes logo desde a primeira corda ( -A-B-C-D-E),

assim como em todos e cada um dos signos G (sol\re\ut), C (sol\fa\ut) e F (fa\ut),

que coincidem assim com os princpios de deduo ou hexacorde. Para isso era

___________________________________________________________________________________________________

10

Como na obra de Joo Vaz Barradas Muito Pam e Morato, Flores Musicais colhidas no Jardim da melhor lio de

vrios autores. Arte Prtica de Canto de Orga (Lisboa, Officina da Musica, 1735), e as obras mais tardias de Francisco

Ignacio Solano, como o Compendio Musico ou Arte Abreviada em que se contem as regras mais necessrias de

Cantoria, Acompanhamento, e Contraponto (Porto, 1769) ou o Exame Instructivo sobre a Musica Multiforme, Metrica

e Rythmica (Lisboa, 1790). (Cf. Pereira, 2003 , p. 82, nota 5).

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

53

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

necessrio, alm do mais, que o signo B variasse entre B-mole ou B- duro, consoante a propriedade (posio) do hexacorde.

Ora, se Frei Bernardo da Conceio procura formular uma viso histrica da

gnese dos conceitos da solmizao, o Padre Caetano de Melo de Jesus, em 1759,

demonstra no s o mesmo tipo de viso narrativa e histrica, como empreende

uma verdadeira tentativa de resumir a histria da msica, desde os tempos remotos

da Antiguidade at era moderna em que ele vivia. A sua perspectiva histrica

divide-se assim em trs grandes eras antigas e culmina numa era moderna,

marcada pela reforma de Guido e a criao da teoria dos hexacordes:

[I]

(1) de Orfeu a Pitgoras

(2) de Pitgoras a So Gregrio Magno

(3) de So Gregrio Magno a Guido Aretino

[ II ] De Guido Aretino em diante

Como assinalmos em artigo anterior, a viso histrica de Frei Bernardo da

Conceio e de Caetano de Melo de Jesus no corresponde a uma atitude cientfica

esclarecida, racionalista e crtica, mas antes a uma abordagem que faz radicar no

mesmo tronco comum a histria, a mitologia e a tradio. A viso de Caetano de

Melo de Jesus precede a generalizao de uma mentalidade iluminista e a exigncia

de um mtodo rigoroso de crtica das fontes. A sua abordagem seguia de perto o

modelo da histria cronstica e apologtica da ordem medieval, determinada por

uma concepo teocntrica e uma ordem social esttica. O pressuposto de que o

cerne da verdade histrica residia, no na tradio, mas nas fontes documentais

autnticas, ainda no se tinha imposto em boa parte da produo literria e historiogrfica de meados do sculo XVIII. Pelo que o estilo que predomina na Escola de

Canto de Orga fundamentalmente o de uma viso escolstica prpria das grandes

construes do Barroco, que procurava acumular tantos argumentos de auctoritas

quanto possvel, na tradio de expor Segundo a opinia dos Auctores (Freitas,

2006, p. 3-4).11

___________________________________________________________________________________________________

54

11

Nesse trabalho apontamos que uma das obras-chave do Iluminismo portugus, O Verdadeiro Mtodo de Estudar

de Lus Antnio Verney (1713-1792), tinha sido publicada apenas em 1746, e que a influncia de individualidades

pioneiras do Sculo das Luzes, como por exemplo Ribeiro Sanches (1699-1783), o nico estudioso portugus a

publicar um artigo cientfico na Enciclopdie de Diderot e dAlembert, no se generalizou no espao luso-brasileiro

seno a partir do ltimo tero do sculo, designadamente com as reformas do ensino de Pombal de 1772. Foi s

a partir da 2 metade do sculo XVIII, com a afirmao de uma nova burguesia e do iderio do Iluminismo, que se

verificaram mudanas significativas na conscincia filosfica geral e historiogrfica em particular. Em Portugal,

deu-se um passo importante com a criao da Academia de Histria por D. Joo V, em 1720, que favoreceu o

estudo de documentos e arquivos e o levantamento bibliogrfico de autores. Os trabalhos pioneiros de Diogo

Barbosa Machado (Biblioteca Lusitana, 1741-59), Antnio Nicolau (Biblioteca Hispana, 1788) e D. Francisco de

Almeida marcaram o incio de uma corrente iluminista de levantamento sistemtico de bibliografia, num esforo

de objetividade notvel, embora no se possa dizer que traduzissem ainda um mtodo rigoroso e crtico. Em

meados de 1770 foi publicado o Diccionrio de Msicos Portugueses de J. Mazza, que mantinha ainda um estilo at

certo ponto hagiogrfico e romanceado, considerado hoje como pr-positivista.

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

Sucede, porm, que o Padre Caetano no deixa de manifestar algum sentido crtico, em diversas passagens do tratado, em relao ao peso da opinio dos Auctores. Contudo, a tradio escolstica em que se inseria, que remontava herana

medieval, continuava a ser uma referncia central do pensamento do Antigo Regime

portugus, apesar da gradual penetrao das ideias do racionalismo setecentista.12

No Brasil do sculo XVIII, a transio para uma mentalidade intelectual cientfica

tambm se processou gradualmente, e a obra do Padre Caetano, embora concluda

em 1760, no deixa de se integrar filosoficamente na produo intelectual caracterstica da primeira metade do sculo:

Observa-se uma ntida diferenciao entre os textos aparecidos at

primeira metade do sculo XVIII cerca de duzentos ttulos e os

do perodo seguinte. No primeiro perodo, as obras literrias, de cunho

histrico ou descritivas, bem como as de ndole didctica [] Toda a

parcela restante poderia ser agrupada como apologtica da religiosidade contrarreformista, em sua maioria na forma de sermes. Aps

a reforma da Universidade de 1772, predominam os textos de carcter

cientfico abrangendo aproximadamente 350 ttulos , elaborados

em consonncia com a maneira pela qual a intelectualidade

portuguesa apreendeu o novo tipo de saber. (Paim, 2001, p. 238-9)

4. O SOLFEJO FRANCS DAS SETE VOZES (HEPTACORDE)

Tem-se considerado que Frei Bernardo da Conceio foi o primeiro terico portugus a introduzir o sistema de solfejo francs das sete vozes, no seu tratado O

Ecclesiastico Instrudo Scientificamente na Arte do Canto-Cho (1778). Aires Pereira,

no seu estudo comparativo sobre a teoria musical portuguesa, refere que o captulo

V da obra de Frei Bernardo apresenta pela primeira vez, no contexto portugus, o

sistema do heptacorde, designado como A disposio do sistema Guidoniano,

conforme os modernos (Pereira, 2003, p. 16 ss.). Advirta-se que Frei Bernardo, ao

optar por um ou outro sistema de solmizao o hexacorde de Guido ou o hepta-

___________________________________________________________________________________________________

12

A abordagem do Padre Caetano surge assim num perodo considerado como de transio, nos meados do sculo XVIII, durante o qual se assistiu gradualmente ao germinar de uma mentalidade moderna, embora descontinuada, ou seja, continuando ainda a produzir-se obras na tradio escolstica anterior. Um caso paradigmtico

foi o do Padre Martini, o sbio de Bolonha, o mesmo que deu lies de contraponto a Mozart. Tendo publicado em

1757 o volume I da sua Storia della Musica, dedicado rainha de Espanha, D. Maria Brbara de Bragana, filha de

D. Joo V, o Padre Martini organizava as matrias num estilo formalmente semelhante ao do Padre Caetano: (1)

A Msica desde a criao de Ado at o Dilvio, (2) A Msica desde o Dilvio at o nascimento de Moiss, e

assim por diante. Nesse mesmo perodo j tinham surgido na Alemanha os primeiros esboos de trabalhos de

musicografia, pela mo de Bukofzer, e as primeiras publicaes de crtica musical de influncia racionalista,

como a Critica musica de Mattheson ou Der Kritische Musikus, de Scheibe, respectivamente nas dcadas de 1720

e 1730. (Freitas Branco, 1995, p. 286).

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

55

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

56

Fig. 4 Diagrama da Tbua da Fbrica de Guido, mostrando a correspondncia entre as

cordas e tetracordes gregos, os signos e as vozes dos hexacordes (dedues) propostos no

sculo XI por Guido dArezzo.

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

corde de Millet defende a rejeio tout court deste ltimo, e a manuteno da

tradio multissecular do hexacorde. As suas razes assentavam sobretudo na experincia didctica, mais do que em argumentos especulativos: segundo ele, o sistema possua um inconveniente prtico, que era o de obrigar os principiantes a

entoar a oitava, uma exigncia que ele considerava por demais excessiva.

O solfejo das sete vozes constitua um modelo alternativo ao hexacorde de Guido,

tendo sido criado supostamente pelo padre francs Miliet (ou Millet).13 Este teria

concludo que o sistema das mutanas para passar de um hexacorde a outro era

demasiado complicado e causava dificuldades aos principiantes. Procurou por isso

simplificar o esquema de Guido e introduziu o heptacorde, acrescentando sobre as

seis vozes hexacordais o Si, de modo que o nmero de vozes (ut, r, mi, f, sol, l,

si) exactamente igual ao nmero das letras dos signos (G, A, B, C, D, E, F). Segundo

este mtodo, o nmero de propriedades passava de trs para duas, de B-mol e de

B-quadro, coincidindo esta ltima com a de Natura.14 Tratava-se pois de uma

alternativa inovadora, que evitava o mecanismo complexo das mutanas, sendo

por isso designada como o Canto deduccional & sem Mutanas. De acordo com a

disposio deste sistema, ao terminar um heptacorde, sucedia-lhe logo outro

sequencialmente, pelo que qualquer voz ficava em oitava com a sua homnima. O

mtodo consistia pois essencialmente em entoar as oitavas, mantendo sempre as

vozes os respectivos tons e semitons. No era necessrio acrescentar vozes, como

no sistema hexacordal, para subir acima de l ou para descer abaixo de ut (Pereira,

2003, p. 43).

(1) Propriedade natura b- quadrado

(2) Propriedade b-mole

Fig. 5 Correspondncia entre os signos, as 7 vozes do heptacorde e

as duas propriedades que as governam. (Sombreados = meios-tons)

___________________________________________________________________________________________________

13

Trata-se provavelmente de Jean Millet de Montgesoye (1618-1684), eclesistico e msico francs que esteve

ativo nas principais igrejas capitulares de Besanon, como enfant de choeur, cantor, organista e sur-chantre, e que

deixou algumas obras escritas sobre msica, entre os quais La belle mthode, ou lart de bien chanter (1666), centrado sobretudo na problemtica da ornamentao de rias vocais, um Directoire du chant grgorien (1666), e

ainda Antiphonarium bisuntinum e Graduale bisuntinum (Cohen, 2001, p. 323).

14

No solfejo das sete vozes, a propriedade de b- quadrado passava a coincidir com a propriedade de Natura do

sistema hexacordal de Guido, uma vez que deduzia os heptacordes por b- quadrado da corda C, que era exatamente a mesma de onde se deduzia o hexacorde natural. Assim, chamava-se propriedade de b- quadrado que

os tericos designavam de Natura, por se conservar inteiro o tom de A a B, que o tom constitutivo desta propriedade. (Pereira, 2003, p. 45)

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

57

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

O solfejo das sete vozes no apenas constitua uma simplificao e uma inovao

em termos tcnicos, como tambm demonstrava claramente o interesse que o mtodo da solmizao de Guido dArezzo continuava a suscitar na segunda metade do

sculo XVIII e at princpios do XIX. Os autores que discutiam este sistema denotavam assim uma preocupao de actualizao em relao s novidades introduzidas na solmizao at essa poca. Por conseguinte, e para alguns tericos, sobretudo os espanhis, o heptacorde destinava-se a salvar o mtodo da solmizao,

a simplific-lo e actualiz-lo, e no a rejeit-lo tout court e substitu-lo por um mtodo inteiramente novo. Mas entre ns o processo de mudana no se mostrava

assim to fcil, como veremos.

Na realidade, o chamado Canto francs das sete vozes j era conhecido e defendido havia muito pela teoria musical espanhola: a introduo da stima slaba

Si tinha sido proposta j em 1484 por Bartolom Ramos de Pareja, lente de msica

da Universidade de Salamanca, um terico ilustre e de grande arrojo intelectual.

No seu tratado Musica Practica (Salamanca, 1484), Ramos de Pareja fundamentou

as suas concepes visionrias para a poca, defendendo a organizao da escala

em funo da oitava, em substituio das estruturas hexacordais. Preconizava tambm um sistema de temperamento igual, o que iria abrir caminho para que o italiano

Gioseffo Zarlino estabelecesse as bases do sistema harmnico moderno, no seu

tratado fundamental Le istitutioni harmoniche, de 1558 (Freitas Branco, 1995, p.

139). Mais de meio sculo antes do prprio Zarlino, Ramos de Pareja propunha que

se acrescentasse uma 7 slaba deduo de Guido, o que pressupunha que neste

sistema o B (si) fosse sempre duro (natural). Props ainda uma nova mnemnica

para ajudar os alunos a memorizar a solmizao, com base nas slabas Psa li tur

per vo cs ist tas, que correspondem s notas actuais D R Mi F

Sol L Si D. As oito slabas deste novo mtodo de solfejo no implicavam

apenas a altura do som, mas sobretudo a sua organizao em funo da oitava, e

j no em funo das estruturas do tetracorde e do hexacorde (Pereira, 2003, p. 94,

nota 70).15

Regressemos agora a Portugal e situemo-nos em 1759, ou seja, duas dcadas

antes da publicao da obra de Frei Bernardo da Conceio. Em So Salvador da

Bahia de Todos os Santos, o eclesistico Caetano de Melo de Jesus, no manuscrito

da Escola de Canto de Orga, demonstrava conhecer e compreender aprofundadamente a inovao do heptacorde, que analisada na Parte I, Dilogo II, Do___________________________________________________________________________________________________

58

15

Para uma contextualizao do pensamento terico musical de Ramos de Pareja, ver ainda Duprat (1994-95).

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

cumentos V e VII, sob a designao Do uso de sette Vozes, segundo os Franceses,

ou do Canto Deduccional, e sem Mutanas.

O Padre Caetano informa-nos desde logo que o sistema era j conhecido e adoptado pelos principais tericos espanhis:

Esta mesma doutrina do canto Deduccional, e sem Mutanas tractou

ja D. Pedro Cerone, (a) que imprimo pelos annos de 1613 ea refere

Andr Lorente, (b) que imprimo pelos de 1672. Sem mais differena,

que a de chamarem esta 7 voz Bi, ena Si, dizendo que esta dicta

voz Bi se tomou do mesmo Hymno de S. Joa Baptista, donde Guido

tirou as outras seis, e do versinho delle, Labii reatum, cuja 1 syllaba

nos deo a 6. voz La. (Melo de Jesus, vol. I, p. 253)

Em Portugal, a recepo da inovao terica do heptacorde fez-se bastante mais

tarde, j na segunda metade do sculo XVIII: quase dois sculos aps a concepo

visionria de Ramos de Pareja (cuja influncia, neste ponto, permaneceu exterior a

muitos tericos ibricos), o Padre Caetano de Melo de Jesus, em 1759 , por

conseguinte, o primeiro terico em lngua portuguesa a introduzir e a discutir este

novo mtodo de solfejo, que at ento permanecia omisso nos tratados lusfonos.

Vejamos em que termos o Padre Caetano introduz a inovao francesa das sete

vozes.

O primeiro volume (Parte I) da Escola de Canto de Orga constitudo por quatro

grandes divises tericas. A primeira, Dilogo I (p. 1 a 118) uma introduo geral,

com consideraes gerais sobre a msica nos planos teolgico, filosfico, histrico

e esttico; os Dilogos II e III (p. 119 a 404) so dedicados aos conceitos e figuras

do canto mensural ou canto de rgo, e ao aprofundamento da terminologia derivada

da solmizao. A quarta diviso, Dilogo IV (p. 405 a 564) versa sobre outro vasto

captulo da teoria musical, a intervlica.

PARTE I.

Dialogo I. da Musica e suas Especies

Dialogo II. Dos Signos, Deduces, Vozes,

Propriedades, e Mutanas

Dialogo III. Das Claves, Tempos, Compasso,

Figuras, e Pontinhos

Dialogo IV. Dos Generos, Divises, Transportes dos Diapases,

e uso das Claves accidentaes

Fig. 6 As grandes divises da Parte I da Escola de Canto de Orga.

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

59

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

O Padre Caetano aborda a questo do heptacorde em dois pontos ligados sequencialmente entre si: primeiro, ao tratar das vozes da msica (ou slabas do hexacorde) e, a seguir, ao tratar das mutanas. No Dilogo II, Documento V, depois de

tratar da inveno dos signos e das seis vozes musicais por Guido dArezzo, e definir

o que se entende por deduo, ou hexacorde, empreende a justificao das seis

Vozes, ou Syllabas Musicaes, e seo perfeyto uso na Musica.

O assunto depois retomado no Documento VII, a propsito das mutanas, ou

mudanas de hexacorde. Como se sabe, as mutanas consistiam na tomada, num

mesmo signo (letra), de uma voz (slaba) diferente daquela em que se estava, para

com esta seguir o curso de um novo hexacorde (ou deduo) que permitisse ultrapassar o mbito do anterior.

Documento VII. ... das Cantorias, e Mutanas da Musica, e tambem

se declara o Canto sem Mutanas de que usa os Franceses

Dado que o solfejo baseado no heptacorde corresponde precisamente a um Canto Deduccional, e sem Mutanas, essa a questo fundamental que o Padre Caetano se coloca: se ou no possvel, e conveniente, abandonar o sistema guidoniano

das dedues de seis vozes (hexacordes) e respectivas mutanas, e substitu-la

por outra mais simples baseada na sequncia de 7 vozes.

O Padre Caetano comea desde logo por fazer vrias afirmaes inditas na

teoria musical portuguesa: (1) mostra conhecer em profundidade o mtodo do heptacorde; (2) afirma que ele j era conhecido e defendido pelos tericos espanhis do

sculo XVII, designadamente Pedro Cerone, Toms Gomez e Andrs Lorente; (3) reconhece expressamente as vantagens prticas deste mtodo de solfejo em relao

ao sistema tradicional.

os Franceses, introduzindo sbre as nossas seis outra Voz, chamada

Si, canta com sette, e facilita muito a Musica; por que por beneficio

desta 7. Voz evita o embarao, e trabalho das Mutanas, que ns

fazemos por falta de hu Voz mais em cada Deduca: Logo na seis,

sena sette, como os Signos, parece que com mayor raza devia ser

as Vozes, eque he melhor o uso dos Franceses. (Melo de Jesus, vol. I,

p. 203)

60

Todas as vezes que subirmos cima do La, diremos Si, e cima do Si

[de novo] repetiremos Ut, e depois delle por sua ordem todas as

mais vozes em Oitava alta hus das outras. E todas as vezes que

descermos baixo do Ut, no ponto immediato baixo delle diremos

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

da mesma sorte Si, e bayxo de Si La, e depois deste por sua ordem

todas as mais vozes em oitava baixa hus das outras. (Melo de Jesus,

vol. I, p. 252)

[...] Que falta, pois, desta doutrina? Nada mais doque sommente

advertir que se pelo decurso da Cantoria vier algum B-mol (quer seja

no Canto natural, quer no accidental) perder alli, a Figura, ou Nota

o nome da voz que lhe dava a Clave, e se chamar Fa. (Melo de Jesus, vol. I, p. 252)

Mais adiante, ao tratar das mutanas, o mestre de capela soteropolitano volta a

reforar a mesma ideia: reconhece explicitamente que as Mutanas constituam

um sistema complicado, incmodo e pouco prtico para os msicos e que o heptacorde oferecia uma alternativa bem mais simples e vlida em termos prticos.

[] das Mutanas, emque consiste um immenso trabalho, e incommodo na Musica: para alivio deste inventra os Franceses o uso de

sette Vozes, accrescentando mais hu, com a qual se faz todo o Canto

Fig. 7 Diagrama do funcionamento do heptacorde em funo de duas nicas propriedades: Bmole ou B-quadrado (aqui coincidente com a propriedade Natura)

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

61

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

Deduccional, e sem Mutanas ... sua 7. voz particular, aque chama

Si, aqual tem igualmente a natural aspereza, e condia dura do Mi

dos nossos B-fa/ -mi. (Melo de Jesus, vol. I, p. 250)

[] denomina elles os Signos tambem diversamente que ns, desta

maneyra. = G-re,sol; A-mi,la; B-fa,si; C-sol,ut; D-la,re; E-si,mi; F-ut,fa

[] as Vozes da 1. Deduca, que he aqui a que comea no ut de Fut,fa, e acaba no Si de E-si,mi ... da 2. que comea no ut de C-sol,ut;

e acaba no Si de B-fa,si. (Melo de Jesus, vol. I, p. 250)

E aqui chegamos ao ponto sensvel da questo: que, no obstante reconhecer

abertamente as claras vantagens do novo sistema de solfejo (de Ut a Si), o Padre

Caetano declara no poder fazer outra coisa seno rejeit-lo, mantendo-se fiel

tradio multissecular dos hexacordes e das ditas mutanas.

[] para noticia, esta vos basta, se quizerdes seguir esta doutrina;

que eu se na a sigo, na he por na louvar della a facilidade; mas

por parecer-me a de Guido mais perfeyta, e em seos proprios termos

mais bem fundada. (Melo de Jesus, vol. I, p. 255)

O Padre Caetano no hesita em expor as razes da sua refutao da opinia de

sette Vozes, reiterando que confirma-se mais que na devem ser sena seis. So

razes extramusicais de carcter dogmtico, teolgico e esttico, que o levam a

preferir o hexacorde e em geral, todas as construes tericas baseadas no nmero

6, antes que sobre o nmero 7 muito embora as razes de ordem prtica musical

o aconselhassem a adoptar o heptacorde, com as suas vantagens comprovadas.

Na balana dos argumentos, o que acaba por ter maior peso o receio de abalar ou

pr em causa a coerncia de todo o sistema filosfico que lhe subjaz: a concepo

de base boeciana, teocntrica, inspirada no legado pitagrico e platnico da harmonia das esferas,16 sendo que esta cosmogonia era sustentada por uma srie de

relaes numricas e simblicas. Nessa concepo, os nmeros, as suas relaes

e as propores numricas dos sons traduziam uma ordem perfeita e divina e uma

___________________________________________________________________________________________________

16

62

A harmonia das esferas, partindo do legado de Pitgoras (sculo V a.C.), alicerada em autores antigos como

Euclides (360-295 a. C.) ou Ptolomeu (90-168), alimentada pela filosofia de Plato (428-347 a. C.) e a escola

neoplatnica de Plotino (205-270), fora importada para a esfera do cristianismo por tericos como S. Agostinho

(354-430), Bocio (480-524) e continuada pela escola de Chartres (sculo XII). Recebida no Renascimento por

humanistas como Marsilio Ficino (1433-1499) e repetida posteriormente por tratadistas como Tapia Numantino

(Vergel de msica especulativa e activa, 1570), foi retomada em pleno sculo XVII na obra de Kepler (Harmonices

mundi, 1619). O sculo XVII era a derradeira poca em que poderia perdurar ainda como plausvel a antiga tradio

pitagrica, em face da ascenso da mentalidade racionalista no sculo XVIII (a propsito da posio semelhante

adotada pelo terico espanhol Andres Lorente, ver Lahera Aineto, 2002, p. 98).

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

harmonia subjacente em todo o universo (Pereira, 2003, p. 82, nota 6; Lahera Aineto,

2002, p. 96 ss).17

Comeando com a Sagrada Escriptura, digo que devia ser as Vozes

seis, porque tambem neste numero formou Deos a universal fabrica

do mundo. E devia no decurso de hu Deduca occupar as Vozes

della so seis Signos, hu cada hum, ficando como em descano, sem

ser occupado o septimo; porque tambem Deos occupando seis dias

da semana, cada hum com hu so obra, deyxou sem occupaa, e

para descano o dia septimo: Requiescit die septimo. Naquellas Divinas obras se representa as Vozes; porque todas ellas esta de

contnuo publicando, e cantando as maravilhas de Deos. (Melo de

Jesus, vol. I, p. 201)

Para alm do argumento bblico do Gnesis para a manuteno das vozes em

nmero de seis, est em causa o peso de toda uma tradio secular e quase mstica,

centrada no relato, ao estilo da hagiografia crist medieval, da mtica inveno das

slabas musicais pelo monge beneditino Guido Aretino de S. Victor, em 1020.

3 Porque Guido na composia Musica cima referida daquelle

Hymno na achou mais sons differentes, do que seis [...] Nem menos

daquelle versinho Adonio, Sancte Joannes, deque mais cima fizesteis

memoria, podia Guido tirar a 1 Syllaba para della fazer 7 voz, porque

para isso devia ella ter differente som []. (Melo de Jesus, vol. I, p.

204)

O Padre Caetano aponta, alm disso, que algumas propores da intervlica e

das consonncias harmnicas assentam em relaes numricas (e simblicas) baseadas no nmero 6 e suas conotaes harmoniosas.

a Musica est ordenada toda debayxo destes dous numeros, binario,

e ternario, e ambos se contm no numero senario [...] ha de ser por

fra numero perfeyto [...] numero de seis [...] tem a propriedade

sonora em tanta mayor perfeya [...] porque todas as suas partes

___________________________________________________________________________________________________

17

Segundo Aires Pereira, Bocio (480-524), na obra De Institutione Musica, esteve na origem do conceito especulativo de msica, ao considerar que a razo que julga o ouvido com os seus prprios princpios. No basta ouvir, mas investigar as propores que resultam da relao entre as vozes. Como consequncia, formulou a distino

fundamental entre msica terica e prtica que viria a ser repetida pelos tratadistas constantemente. A trilogia

da msica mundana, humana e orgnica ou instrumental insere-se nesse conceito racionalista (Pereira, 2003,

p. 82, nota 6).

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

63

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

combinadas hus com outras [...] produzem proporo~es consonantes.

(Melo de Jesus, vol. I, p. 201)

Ora, se o nmero 6 representa na msica os intervalos e propores harmnicas

consonantes (com uma conotao simblica de ordem), o Padre Cetano no hesita

em afirmar a pouca sustentabilidade do nmero 7 no seio dessa construo harmoniosa, intelectualizada e divina do mundo sonoro (com uma conotao simblica

de caos ou desordem):

O uso dos Franceses nem se deve admittir, nem approvar [...] Porque

(em contraposia do numero senario) o septenario tem tal condia,

que combinado com qualquer das suas partes, nunca gera, nem pde

gerar consonancia algu, sena tudo dissonancias, ou falsas incantaveis [...] logo na he apto para indicar harmonia, ac per consequens

na devia constituir nelle o numero das Vozes. (Melo de Jesus, vol. I,

p. 203)

Heptacordo, que significa o intervallo de sette cordas, ou vozes []

he ta incongruente este numero para numerar as vozes (em contraposia do numero senario) que na podendo este gerar sena

so, e tudo consonancias, o septenario na pde gerar sena so, e tudo falsas incantaveis [] E se as Vozes se inventra para com ellas

se produzir a harmonia, e deleytar o sentido; mal se poder isto denotar com o septenario, sendo numero por sua natureza incapaz de

todo o genero de harmonia. (Melo de Jesus, vol. I, p. 201)

E h ainda outros argumentos mais estritamente tcnico-musicais, relacionados

com a posio (ideal) do intervalo de tom precisamente a meio do hexacorde, o

que evitava a formao do trtono. O trtono era, naturalmente, outro escolho a evitar

neste contexto de antagonismo entre as categorias simblicas da ordem e do caos.

Tambem devia ser as Vozes seis para ficar o Semitono no meyo dos

cinco intervallos, que com ellas se frma, como he patente [...] tem

o lugar do meyo o Semitono Mi Fa, que em meyo devia estar, para

obviar o Tritono. (Melo de Jesus, vol. I, p. 202)

64

Finalmente, h toda uma argumentao sistemtica e interligada: ao optar por

um mtodo alternativo ao do hexacorde de Guido, era todo um sistema coerente e

articulado que poderia ser posto em causa e ruir como um castelo de cartas: no

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

sendo as vozes em nmero de 6, deixariam de ser necessrias as 7 dedues com

incio respectivamente em G, C, e F; deixaria de haver as tradicionais 3 propriedades

ligadas natureza do -f,b-mi em cada uma dessas dedues... Enfim, era toda

uma engrenagem complexa com os seus valores numricos e simblicos que

poderia ser desmantelada e ruir, pea por pea.18

Valha-me Deos! que ainda que na queyra, de fra hey de criticar

similhantes revolues... Se esta opinia do Canto sem Mutanas ...

Que o Bi, Ni, ou Si de B-fa, -mi, ou de E-la,mi tenha a mesma natureza dura, e identidade de som, que tem o Mi, isso confessamos

tambem ns: mas que por isso deva ter ambos hu mesma Propriedade, isso negamos. Antes por isso mesmo que sa syllabas diversas

(pois ninguem dir que Si he Mi) e se proferem ambas com hum so, e

igualmente o mesmo som, da prova certa de que na devem

pertencer hu so, sena a duas distinctas Deduces [] cada hu

por differente Propriedade. Confirma-se isto com os nossos Signos, e

baste algum delles, v. g. E-la, mi [] pois se canta o La por -quadro;

epertence ao Ut de G-sol, re, ut; e por Natura o Mi, que nasce do Ut

de C-sol, fa, ut. (Melo de Jesus, vol. I, p. 204)

Quando, meio sculo mais tarde, o terico conimbricense Jos Maurcio publicou

o seu Methodo de Musica, em 1806 (Coimbra, Real Imprensa da Universidade), no

qual voltou a discutir a questo do mtodo mais adequado de solfejo, ainda dedicou

um captulo solmizao hexacordal. Desta feita, porm, as vantagens da superao

do velho sistema da tradio hexacordal por um mtodo mais simplificado e racional

pesavam bastante mais do que antes: Jos Maurcio j no procura reabilitar as

velhas mutanas, antes admite e defende que se acabe para sempre com elas.

Afirma que os Franceses inventaram a stima slaba Si, para de uma vez desterrarem as Mutanas e que por conseguinte diminuram o nmero de Dedues.

E refere que outros foram mais longe e aboliram de todo a nomenclatura dos

Signos e com ela todas as Dedues e Propriedades, nomeando os signos unicamente

pelas Letras A, B, C, D, E, F, G e aplicando a cada um uma Slaba Ut a C, R a D, Mi

a E, F a F, Sol a G, L a A, Si a B (Freitas Branco, 1995, p. 264). Eis aqui, por

conseguinte, nem mais nem menos do que explicitao da escala musical nas duas

___________________________________________________________________________________________________

18

Na sua tese de doutoramento sobre Andrs Lorente, o musiclogo espanhol Lahera Aineto refere a vigncia de

premissas tericas at certo ponto semelhantes na Espanha de 1672, sendo porm que Lorente, semelhana

de Cerone antes dele, se posiciona claramente pelo Cantar sin mutanzas e pela superao do sistema de notao hexacordal, procurando porm no pr em causa as teorias clssicas sobre msica herdadas da tradio (Lahera Aineto, 2002, p. 69 ss)

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

65

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

nomenclaturas que passaram para a posteridade: a das letras A a G, que foi adoptada

pelas culturas anglo-saxnicas e germnicas, e a das slabas D a Si, que perdurou

nos pases latinos.

Fig. 8 Diagrama do sistema boeciano da msica, aparece nos tratados at ao sculo XVII.

Embora este esquema simplificado de Solfejar ao Natural fosse o sistema

mais comum em Frana, Jos Maurcio afirma que ele no deixa de ser defeituoso,

sendo mais defensvel o Solfejar por Transposio, no qual se muda, ou transporta

66

a Escala das slabas Ut, R, Mi, F, Sol, L, Si, de uns Signos para outros, conforme o nmero dos Acidentes assinados na Clave, ou ocorrentes no meio da pea, a fim de que conservem sempre, ou quanto

for possvel, a mesma relao de Intervalos. (Freitas Branco, 1995, p.

264)

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

Na realidade, esta matria a do solfejar por transposio, a par do solfejar

ao natural em que consistia o solfejo simples tratada exaustivamente e com

perfeito conhecimento de causa pelo Padre Caetano Melo de Jesus na Escola de

Canto de Orga, no captulo dedicado intervlica, o Dilogo IV, embora no caiba

aqui desenvolver mais a matria (Alegria, 1985, p. viii-xii). Ambos os mecanismos

acabariam por se tornar complementares: o solfejar ao natural mediante a escala

das sete notas, permitindo entoar a oitava, e o solfejar por transposio, ou sua

aplicao a todas as cantorias bemoladas ou sustinidas, isto , com todos os acidentes na armao de clave sucessivamente, iriam abrir caminho para a adopo

das 24 tonalidades modernas.19 A modificao da solmizao, mediante a extenso dos

seus prprios conceitos-chave, criava pois as condies para a sua superao definitiva como mtodo de leitura musical. Uma vez mais, porm, a mudana no se

operava entre ns apenas ao nvel da linguagem tcnico-musical: era toda uma renovao do paradigma filosfico de base que se operava, abandonando a concepo

simblica boeciana, teocntrica, inspirada na harmonia das esferas, e adoptando

uma posio racionalista, de influncia cartesiana. Uma mudana que estava em

curso e a produzir os seus efeitos na teoria musical luso-brasileira.20

5. CONCLUSES

1) A Escola de Canto de Orga constitui um tratado de teoria musical no sentido

pleno do termo, no qual Caetano de Melo de Jesus procurou compilar e sistematizar

toda a bibliografia disponvel sobre msica no contexto cultural luso-brasileiro de

1750-1760. Apresentando-se como um teatro de erudio crist e humanista,

maneira escolstica, a obra destaca-se no panorama da teoria musical em lngua

portuguesa e mesmo espanhola, que na maioria dos casos era constituda por simples

manuais de iniciao ao solfejo com uma finalidade meramente prtica. O esforo

assinalvel de compilao e actualizao terica do Padre Caetano evidencia, como

notmos em outro artigo, um projecto de edificar uma grande obra de referncia do

seu tempo, uma antologia enciclopdica que reunisse todo o saber existente na

poca sobre msica. Serviram-lhe como modelos os grandes tratados sistemticos

e especulativos de Cerone (1613), Kircher (1650), Lorente (1672) ou Nassarre (1723).

___________________________________________________________________________________________________

19

O processo de transio da estrutura das escalas modais e do solfejar ao natural, independentemente de

qual fosse a modalidade da solmizao ou mtodo de solfejo, para as 24 tonalidades modernas, derivado de um

processo gradual de alargamento do solfejar por transposio a todas as diferentes armaes de clave, e sua

origem na progressiva transposio dos tons salmdicos dos modos eclesisticos, explicado e analisado por

Harold Powers (Powers, 1998).

20

Duas dcadas mais tarde, Rodrigo Ferreira da Costa, nos seus Principios de Msica (Lisboa, Real Academia das

Cincias, 1820-1824) exprimia enfaticamente o seu distanciamento em relao tradio da solmizao e ao

seu paradigma terico: referia-se aos tratados do passado como sendo indigestos, confusos e enunciados na

linguagem da ranosa solfa das mutanas(Freitas Branco, 1995).

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

67

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

2) A Escola de Canto de Orga destaca-se tambm entre os tratados de teoria

musical luso-brasileiros por uma viso histrica dos processos que levaram

fixao dos conceitos-chave da solmizao, semelhana do que faz Frei Bernardo

da Conceio em 1778. A sua abordagem analtica das matrias abre tambm espao para a especulao e alguma teorizao prpria e original sobre determinadas

matrias.21 No obstante o seu desconhecimento, em meados do sculo XVIII, da bibliografia estrangeira mais actualizada, que pressupunha a superao, havia muito,

de determinadas matrias tericas centradas na gramtica nuclear da solmizao,

Caetano de Melo de Jesus demonstra possuir uma informao exaustiva sobre as

matrias discutidas nos principais tratados ibricos publicados at sua poca.

3) Caetano de Melo de Jesus introduz pela primeira vez na teoria musical

portuguesa e brasileira o mtodo de solfejo baseado nas sete slabas ou heptacorde,

designado como Canto deduccional, & sem Mutanas. Designado como francs,

o mtodo era j discutido pelos tericos espanhis desde finais do sculo XV

(defendido por Ramos de Pareja j em 1584), sobretudo nas grandes compilaes

tericas espanholas do XVII, embora fosse ignorado pela generalidade dos tericos

do espao portugus. Em Portugal, depois de Caetano de Melo de Jesus, foi Frei

Bernardo da Conceio o primeiro terico a abordar a inovao do heptacorde, j

no ltimo quartel do sculo XVIII.

4) Reconhecendo embora as vantagens prticas do mtodo das sete vozes ou

slabas (heptacorde), que percorria a oitava e evitava o complicado sistema das

mutanas, e apesar de lhe louvar a facilidade e a simplicidade, o Padre Caetano,

depois de tudo ponderar cuidadosamente, declara no poder deixar de manter a

sua fidelidade ao velho sistema dos hexacordes e das mutanas. As razes que ele

invoca em favor da tradio evidenciam a sua identificao com o sistema fechado,

teocntrico, hierarquizado e simblico em que consistia a concepo boeciana, na

qual a msica era parte de um todo inteligvel, harmonioso, originado na esfera divina e para ela tendente, e regida pelas mesmas propores e relaes numricas

que regulavam os mecanismos do homem e do universo (msica mundana, humana

e orgnica ou instrumental).

O Padre Caetano encontrava-se, por assim dizer, na fronteira entre dois mundos:

por um lado, o seu esforo de especulao racional conduzia-o para as solues

mais simplificadas da teoria musical, que muitos dos seus coetneos espanhis e

___________________________________________________________________________________________________

21

68

Este aspecto, ainda que possua um carcter marginal, no pode ser ignorado, uma vez que entre os tratadistas

luso-brasileiros a reflexo terica original s muito excepcionalmente se verificou. Exemplo: a parte final da obra

de Antnio Fernandes (Arte de Musica de Canto dorgam e cantocham, 1626, bem como um manuscrito indito do

mesmo autor), os Discursos de Joo lvares Frouvo (Discursos sobre a Perfeiam do Diathesaron, & louvores do numero quaternario em que elle se contem, Lisboa, 1662), ou os dois tratados tericos de D. Joo IV (Defensa de la Musica moderna contra la errada opinion del Obispo Cyrilo Franco, Lisboa, em 1649; Respuestas a las dudas que se pusieron a la Missa Panis quem ego dabo del Palestrina... Roma, 1655).

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

europeus j haviam consagrado ou mesmo ultrapassado (como o canto das 7 vozes

sem mutanas, ou solfejar ao natural, bem como o solfejar por transposio);

por outro lado, a sua fidelidade tradio e ao ensino musical da Igreja, ainda

largamente baseado na teoria e prtica do cantocho, aconselhava-o a ser prudente

e a defender a tradio da solmizao guidoniana.

5) A atitude defensiva do Padre Caetano em relao inovao da 7 slaba

na solmizao contrasta com a atitude mais permevel dos grandes tratadistas espanhis dos sculos XVII e XVIII, como Cerone ou Lorente, os quais, embora mantivessem tambm o sistema boeciano como concepo geral de fundo, se mostraram

permeveis a actualizaes como esta da 7 slaba, aceitando-a no plano meramente tcnico-musical e sem pr em causa a construo simblica e filosfica

de base. No caso do Padre Caetano (tal como no caso de Frei Bernardo da Conceio),

ao deparar-se com a escolha entre o Canto deduccional, & com Mutanas (hexacorde) ou o Canto deduccional, & sem Mutanas (heptacorde), optou por manter

o primeiro, que correspondia tradio e ao argumento de autoridade, embora reconhecendo quo complicado e difcil era como mtodo de solfejo. Tudo isto no

impediu o Padre Caetano de transmitir aos leitores e posteridade a sua familiaridade e profundo conhecimento do assunto, e de toda esta problemtica, bem

como os argumentos racionais em favor e contra ambas as teorias.

69

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

Alegria, Jos Augusto (ed.). Discurso Apologtico. Polmica Musical do Padre Caetano

de Melo de Jesus, natural do Arcebispado da Baa. Baa, 1734. Transcrio e estudo

introdutrio. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1985.

Binder, Fernando Pereira e Castagna, Paulo. Teoria Musical no Brasil: 1734-1854.

Revista Eletrnica de Musicologia, Departamento de Artes da UFPR, vol. 1(2),

dezembro, 1996.

Borges, Armindo. A polifonia vocal em Portugal dos incios at sua poca urea

e sua irradiao no Brasil. Revista Brotria, Lisboa, n 154, p. 353-368, 2002.

Cohen, Albert. Millet, Jean, in Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of

Music and Musicians, 2 edio. Londres: Macmillan Publishers Ltd., 2001, p. 323.

Duprat, Rgis. A Bahia Musical. Revista de Histria. So Paulo: Universidade de

So Paulo, 1965, p. 349-366.

Duprat, Rgis. Ramos de Pareja, o grande terico musical do pr-Renascimento.

Revista Brasileira de Msica, Rio de Janeiro, vol. 21, p. 45-49, 1994/1995.

Duprat, Rgis. A Msica na S de So Paulo Colonial. So Paulo: Paulus, 1995, p. 817.

Duprat, Rgis; Lima, E. V. de; Landi, M. S.; Soares, P. A. A Arte explicada de contraponto de Andr da Silva Gomes. So Paulo: Arte & Cincia, 1998.

Freitas Branco, Joo de. Histria da Msica Portuguesa. (1 ed. 1959) 3 edio.

Lisboa: Publ. Europa-Amrica, 1995.

Freitas, Mariana Portas de. A Escola de Canto de Orga do Padre Caetano de Melo

de Jesus (Salvador da Bahia, 1759-60). Uma smula da tradio tratadstica lusobrasileira do Antigo Regime. In: Anais do XVI Congresso da Associao Nacional

de Pesquisa e Ps-Graduao em Msica. Braslia: ANPPOM/Universidade de Braslia

2006, p. 563-569.

Freitas, Mariana Portas de. A Escola de Canto de Orga (1759) do Padre Caetano

de Melo de Jesus: Um Aparato Terico Singular no Contexto da Teoria Musical LusoBrasileira. In: As Msicas Luso-Brasileiras no Final do Antigo Regime: Repertrios,

Prticas e Representaes, Atas do II Colquio Internacional, Fundao Calouste

Gulbenkian, Lisboa, 2008, no prelo.

Lahera Aineto, Jos Manuel. Andrs Lorente (1624-1703): Estudio esttico. Transcripcin y edicin de El porqu de la msica (1672-1699). Tese de doutoramento.

Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2002.

70

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

Entre o hexacorde de Guido e o solfejo francs: a Escola de Canto de Orga de (...) _ FREITAS, M. P.

Landi, Mrcio Spartaco. Lies de Contraponto Segundo a Arte Explicada de Andr

da Silva Gomes. Fortaleza: Expresso Grfica e Editora, 2006.

Lopes, scar; Saraiva, Antnio Jos. Prosa Doutrinal Religiosa. In: Histria da

Literatura Portuguesa. 17 ed., cap. V, 4 poca poca Barroca. Porto: Porto Editora,

2008, p. 505 ss.

Marques, A. H. de Oliveira. Brasil. In: Histria de Portugal, vol. II, captulo IX, 10

ed. Lisboa: Palas Editores, 1983, p. 369 ss.

Nery, Rui Vieira (coord.). A Msica no Brasil Colonial. Lisboa: Fundao Calouste

Gulbenkian, 2001. Srie Estudos Musicolgicos.

Nery, Rui Vieira. Prefcio a Oliveira, Joo Pedro, Teoria Analtica da Msica do

Sculo XX. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1998, p. xiii-xix.

Nery, Rui Vieira. Spain, Portugal and Latin America. In: Buelow, George J. (dir.), A

History of Baroque Music. Indianpolis: Indiana University Press, 2004, p. 409-12.

Nery, Rui Vieira; Castro, Paulo Ferreira de. Snteses da Cultura Portuguesa Histria

da Msica. Lisboa: Comisso Europlia, 1991.

Paim, Antnio. O Iluminismo no Brasil 2. O Brasil na segunda metade do sculo

XVIII. In: Calafate, Pedro (dir.), Histria do Pensamento Filosfico Portugus, vol. III

As Luzes. Lisboa: Editorial Caminho, 2001, p. 437 ss.

Pereira, Aires Manuel Rodeia dos Reis. A Teoria Musical em Portugal (Sc. XVI

XVIII). Tese de Ps-doutoramento em Cincias Musicais. Lisboa: Universidade Nova

de Lisboa, 2003.

Powers, Harold. From Psalmody to Tonality. In: Judd, Cristle Collins (ed.), Tonal

Structures in Early Music. Nova York: Garland, 1998.

Wilcken, Patrick. Imprio Deriva. A Corte Portuguesa no Rio de Janeiro 18081821. Trad. do original ingls Empire Adrift. The Portuguese Court in Rio de Janeiro

1808-1821, p. 122 ss. Porto: Livraria Civilizao Editora, 2004.

MARIANA PORTAS DE FREITAS desenvolve um trabalho de investigao com vista ao doutoramento em Musicologia Histrica, sob a orientao de Rui Vieira Nery. Mestre em Musicologia

Histrica pela Faculdade de Cincias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Licenciada em Direito pela Faculdade de Cincias Humanas da Universidade Catlica Portuguesa, investigadora da Fundao Calouste Gulbenkian, onde exerce atividade profissional no

Servio de Msica, tendo sido nos ltimos anos a responsvel pela coordenao editorial de

vrios livros de musicologia publicados no mbito da srie Estudos Musicolgicos, sob a direo de Rui Vieira Nery.

REVISTA BRASILEIRA DE MSICA _ ESCOLA DE MSICA _ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO _ v. 23/2 _ 2010

71

Você também pode gostar

- O Discurso Dos SonsDocumento247 páginasO Discurso Dos SonsClown e Gregoriano100% (1)

- Curso de Literatura Portuguesa e Brasileira: Autores PortuguesesNo EverandCurso de Literatura Portuguesa e Brasileira: Autores PortuguesesAinda não há avaliações

- Introdução Ao Canto GregorianoDocumento118 páginasIntrodução Ao Canto GregorianoPBDLopes100% (1)

- Propostas para Pensar e Agir em Salade AulaDocumento7 páginasPropostas para Pensar e Agir em Salade AulaRaimundinhou100% (1)

- Historia Das ArtesDocumento32 páginasHistoria Das ArtesPedro LuizAinda não há avaliações

- Bach Monografia - ANDRÉ LUIZ GOMESDocumento65 páginasBach Monografia - ANDRÉ LUIZ GOMESLigia Genuino100% (2)

- Curso Elementar de Canto Gregoriano PDFDocumento259 páginasCurso Elementar de Canto Gregoriano PDFSidi BaronAinda não há avaliações

- Tonalidades e Afetos Na Música METTESONDocumento23 páginasTonalidades e Afetos Na Música METTESONMartha Bento100% (1)

- Danças Populares PortuguesaDocumento127 páginasDanças Populares PortuguesaJoão Dos Santos MartinsAinda não há avaliações

- Carvalho Filosofia - Grega - e - Helenstica PDFDocumento309 páginasCarvalho Filosofia - Grega - e - Helenstica PDFVeraLúciaMuttiMalaquiasAinda não há avaliações

- 6º Ano ARTE Ativ. 12 Circo TeatroDocumento8 páginas6º Ano ARTE Ativ. 12 Circo TeatroDANIELE CRISTINA DE MORAESAinda não há avaliações

- A Oleira Ciumenta de Levy StraussDocumento10 páginasA Oleira Ciumenta de Levy StraussVitor Vieira VasconcelosAinda não há avaliações

- Ópera No Brasil: Um Panorama Histórico - José Maurício BrandãoDocumento18 páginasÓpera No Brasil: Um Panorama Histórico - José Maurício Brandãomárcia_welter_4Ainda não há avaliações

- De Francisco de Lacerda A Fernando Lopes Graça ADocumento10 páginasDe Francisco de Lacerda A Fernando Lopes Graça AJoão Diogo LeitãoAinda não há avaliações

- Poesia Experimental Portuguesa: Contexto, Ensaios, MetodologiaDocumento26 páginasPoesia Experimental Portuguesa: Contexto, Ensaios, MetodologiaLeandro Silva AcácioAinda não há avaliações

- Gregoriano PartiturasDocumento66 páginasGregoriano PartiturasFabiana Santos100% (3)