Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Cascais Antonio Fernando. Divulgação Científica A Mitologia Dos Resultados

Cascais Antonio Fernando. Divulgação Científica A Mitologia Dos Resultados

Enviado por

Kássio José0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

7 visualizações13 páginasTítulo original

Cascais Antonio Fernando. Divulgação Científica a Mitologia Dos Resultados

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

7 visualizações13 páginasCascais Antonio Fernando. Divulgação Científica A Mitologia Dos Resultados

Cascais Antonio Fernando. Divulgação Científica A Mitologia Dos Resultados

Enviado por

Kássio JoséDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 13

Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados

Antnio Fernando Cascais

A evoluo tecnocientca encontra-se en-

tre os mais privilegiados temas da divulgao

meditica. A sua presena diria nos meios

de comunicao, desde os que privilegiam

pblicos restritos e de elevados nveis de

aquisio cultural, at aos pblicos mais in-

diferenciados e com um espectro menos se-

lectivo de escolha informativa.

Seria, porm, uma abusiva simplicao

reduzir a uma questo de acessibilidade de

linguagem a diferena entre um artigo publi-

cado numa revista cientca especializada e

o texto que se prope divulgar idntico con-

tedo numa publicao de grande circulao

para um pblico leigo. Divulgar cincia s

relativa e parcialmente passa por um trocar

em midos o hermetismo com que a comu-

nidade de iniciados ao mesmo tempo se vela

e se ostenta ao olhar que sobre si convoca.

E mesmo o facto de os artigos cientcos se

encontrarem sujeitos a protocolos de publi-

cao, de que a reviso pelos pares ep-

tome, no esgota a diversidade de natureza

que separa o saber formal expresso na liter-

atura cientca e o saber informal que a ve-

icula para o exterior das comunidades cient-

cas.

Inicialmente publicado em: Cidoval M. Sousa,

Nuno P. Marques e Tatiana S. Silveira, orgs. et al.,

2003: A comunicao pblica da cincia. So Paulo:

Cabral Editora e Livraria Universitria, pp. 65-77

Por outro lado, se toda a traduo com-

porta um maior ou menor grau de traio,

o problema que pretendemos aqui expr de

maneira nenhuma deve ser abordado nos ter-

mos de uma traio ao rigor cientco, que

seriam pobres e enganosos para dar conta

dele. O exemplo de alguns grandes divul-

gadores que esto permanentemente na im-

inncia de serem tomados como modelos de

referncia, como Carl Sagan, David Atten-

borough ou David Suzuki, sobressaem do

mundo multiforme do documentarismo cien-

tco annimo, o que no implica que neste

impere a concesso facilidade. Censurvel

concesso facilidade seria precisamente

tomar como uma mera questo de traio ao

rigor cientco o problema que entendemos

ser o de mais vastas implicaes no domnio

da divulgao cientca. Chamemos-lhe o

problema da mitologia dos resultados.

Porventura compreensvel entre os pbli-

cos menos familiarizados com o fazer da

cincia, a mitologia dos resultados no deve,

porm, ser entendida primordialmente como

um problema dos pblicos - ainda que

neles se reictam eventualmente as suas

mais dramticas consequncias - mas so-

bremaneira como um problema dos divul-

gadores. Trao distintivo da mitologia dos

resultados justamente o seu carcter ver-

tical: alm de, e muito mais que, decorrer

necessariamente da iliteracia cientca dos

2 Antnio Fernando Cascais

pblicos, que hoje j proverbial pressupr,

ela comum no s aos prossionais da di-

vulgao que no pertencem comunidade

de pares cientcos, mas aos prprios cien-

tistas que fazem da divulgao quer uma car-

reira paralela, quer uma incurso mundana

fora da academia. Surpreendentemente, ou

talvez nem tanto, a mitologia dos resulta-

dos prevalece igualmente, e com espantosa

frequncia, nos certames ociais, organiza-

dos com o concurso dos prprios cientistas

e selados aos mais altos nveis das instn-

cias de deciso poltica, ou seja, onde con-

vergem os vrtices do suposto saber e do su-

posto poder. Amitologia dos resultados um

efeito discursivo. Sem ser inelutvel, ela diz

respeito representao que fazem da activi-

dade cientca tanto o pblico no iniciado

na metodologia cientca como os prprios

cientistas que, sendo-o, passam tambm a

ser o primeiro pblico da cincia que fazem,

a partir do momento em que a divulgam.

Ao abalanarem-se a divulg-la, os cientistas

sobre ela principiam a volver o olhar quo-

tidiano em que se exprimem os valores, os

mbeis e as expectativas (negativas ou pos-

itivas) do mundo social que se encontra a

montante e a jusante do fazer cincia, e no

j a linguagem formal que vigora portas do

laboratrio a dentro. Ao anteciparem, imag-

inariamente, o que pode ser a forma mentis

do pblico ideal, num esforo de assimilao

dela pelo discurso vulgarizador, por mor da

tradutibilidade do hermetismo da linguagem

cientca, os cientistas so facilmente presa

das suas prprias representaes da cincia,

que de seguida transmitem ao pblico como

se se tratasse da cincia tal qual se faz,

quando da cincia tal qual ela represen-

tada pelos cientistas que se trata. O cientista

no ganha em objectividade, pelo facto de o

ser, ao falar da cincia que ele prprio faz;

ao falar dela, fala no do ponto de vista de

quem est no seu interior - no laboratrio -

mas do ponto de vista de uma comunidade

maior que ela - o mais elevado interesse da

sociedade, ou da humanidade - to exterior

ao laboratrio como o pblico no iniciado.

Isto no signica, porm, que o laboratrio

seja assptico aos interesses prevalecentes no

mundo extra-cientco (Latour, 1995, 1996;

Latour e Woolgar, 1995); muito pelo con-

trrio, a comunidade cientca que para

si prpria representa, e ao olhar alheio ap-

resenta, como neutrais e apolticos os seus

prprios interesses cognitivos no momento

de fazer cincia, to-s se limitando ela a

servir o bem comum. O olhar dos cientis-

tas sobre a cincia que fazem torna-se as-

sim congenial ao olhar do pblico receptor

que a consome, ambas convergindo numhor-

izonte de expectativas comum e votado a

um mesmo uso social da cincia. No se

trata de uma debilidade corrigvel do cien-

tista, aquilo que o transforma imediatamente

em pblico de si mesmo mal pretende meta-

morfosear a sua cincia-cincia em cincia-

cultura. Na verdade, o cientista no pode

escapar ao modo narrativo originrio da lin-

guagem humana, que a tradio hermenu-

tica, e particularmente as anlises de Paul

Ricoeur (Ricoeur, 1985), mostram ser co-

mum tanto efabulao quotidiana como

explicao cientca, ambas enformadas,

que so, pelo esquema nalista de todo o

agir. Mas, sem perder de vista esta condio

epistmica, h que volver um olhar mais

prescrutador a quanto pode condicionar e

quanto pode ser condicionado por uma mi-

tologia dos resultados.

Em essncia, a mitologia dos resultados

consiste em:

www.bocc.ubi.pt

Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 3

representar a actividade cientca pelos

seus produtos;

subsumir os processos cientcos con-

secuo nalista e cumulativa de resul-

tados;

e isolar exclusivamente como resulta-

dos aqueles que so avaliados a poste-

riori como xitos de aplicao.

O que passa implicitamente por:

ignorar a actividade cientca enquanto

processo, que, ao mesmo que pro-

cede pelo cumprimento protocolar de

critrios a priori de rigor metodolgico

da investigao, progride de modo no

linear, errtico e tenteante - que o

mesmo dizer, branquear a revisi-

bilidade intrnseca a todo o conheci-

mento cientco e a historicidade iner-

ente ao perseguir de interesses cog-

nitivos, variveis temporal e espacial-

mente, a ponto de se tornarem incom-

patveis ou mutuamente exclusivos;

anular o papel do erro produtivo na

tomada de deciso e nas escolhas cien-

tcas, de tal modo que o sucesso da

obteno de resultados atribuvel ao

rigor da concepo metodolgica - o

que implica a necessria eliminao do

resto (o racionalmente inexplicvel, o

estatisticamente excepcional) que ex-

cede o domnio de rigor delimitado pelo

mtodo, tido por subproduto esprio

dele, em vez de marca dos seus limites

de validade;

assimilar ns a resultados, assim

denidos aqueles - em funo da

eccia a posteriori da empresa cient-

ca, com a excluso dos resultados for-

tuitos, inesperados ou adversos.

E ao dizermos que consiste nisto, pre-

tendemos dizer que a mitologia dos resulta-

dos no se refere apenas a cada um destes

aspectos tomado por si s, mas smula de-

les; com efeito, e por um lado, nenhum bas-

taria para a denir em toda a sua extenso,

e por outro lado, cada um deles correlato

dos outros, pelo que nunca aparece szinho,

ainda que por vezes algum deles, em casos

concretos, possa surgir somente de maneira

informulada.

Imprescindvel aqui notar, porm, que

no se trata de fazer uma denncia do que

seria uma ocultao premeditada do cien-

tista, um embuste do divulgador, um efeito

perverso da passividade do pblico iliterato.

No se trata de desmascarar uma censura que

agiria negativamente pela ocultao, pela ne-

gao ou pelo disfarce. No mentira que

a cincia produza resultados, nem sequer

mentira que persiga ela legtimos mbeis

cognitivos, independentemente da percepo

que os pblicos possam ter das suas prprias

necessidades e interesses. Como no men-

tira que o rigor protocolar da empresa tecno-

cientca s seria plena, e logo, idealmente,

acessvel a um pblico leigo se este prprio

pudesse tornar-se cientista. Mas precisa-

mente isto que se v a cada passo contrari-

ado pela progresso imparvel e exponen-

cial dos saberes e poderes tecnocientcos,

que impossibilita todo o acompanhamento

humano, e pela hiperespecializao a que

ela d lugar, com a decorrente fragmentao

dos seus pblicos, que leva a que o inici-

ado numa especialidade facilmente seja ilit-

erato noutra. Neste sentido, a produo de

www.bocc.ubi.pt

4 Antnio Fernando Cascais

iliteracia deve antes de mais ser encarada

como efeito global da prpria dinmica da

produo cognitiva. Ora, justamente, aquilo

que entendemos por mitologia dos resultados

deve ser tido como efeito de censura positiva

dessa iliteracia que a dinmica tecnocient-

ca segrega por assimdizer naturalmente: os

no iniciados numa rea especca da espe-

cializao cientca, tal como os no inicia-

dos no processo cientco em geral, propen-

dem a transformar os produtos da tecnocin-

cia no eixo da sua prpria representao do

processo que lhes deu origem. E a conse-

quncia maior deste fenmeno que, tanto

ao publicitar-se como ao ser percebida como

produtora de resultados, que ela indubitavel-

mente acaba por ser, a cincia censura-se

positivamente como detentora e disponibi-

lizadora de meios, que ela no menos indu-

bitavelmente comea por ser, antes de poder

produzir qualquer resultado.

O resultado aparece revestido de um

carcter autoritrio e prescritivo onde a tec-

nocincia vai exaurir boa parte da sua mais

recente legitimidade. O resultado faz autori-

dade ao impr-se com a fora de um facto

que varre o que ento surge como a impon-

derabilidade das opinies e a v discutibili-

dade dos valores. O resultado prescreve na

medida em que a muda porque no sim-

blica eccia do seu fazer eloquentemente

proclama o que se deve fazer, enquanto a

poltica, a tica, a esttica, tudo o que a tec-

nocincia no , aparentemente titubeiam,

alvitram, ponderam e enm se atolam na im-

potente ignorncia e na ignorante impotn-

cia de quem no sabe porque no pode e no

pode porque no sabe. Mas, tal como a mi-

tologia dos resultados no deve ser resumida

a um mecanismo de censura negativa, no se

inra da que aquilo que melhor a expressa

a siderao. Decerto que o efeito de sider-

ao imprescindvel para dar conta da mi-

tologia dos resultados e por intermdio dele

que se constri a imagem do cientista como

providenciador, a dos meios disponveis se

alguma h - como prestidigitao e a dos re-

sultados como prodgio. Mais, por essa

via que o at tecnocientco substitui a div-

ina providncia como fora interventora na

histria humana. Porm, tal acontece to-

s na medida em que a tecnocincia se ap-

resenta dupla e inextricavelmente enquanto

emancipadora e legiferante, o que o efeito de

siderao, tomado por si s, no deixa entr-

ever. O que permite que a tecnocincia mod-

erna se apresente nessa dupla qualidade, s a

sua prpria ndole o permite explicar.

Com efeito, as condies tericas - i.e.,

epistemolgicas - da mitologia dos resulta-

dos, h que as encontrar a um nvel mais

profundo ainda, na prpria ndole da tec-

nocincia, que o precisamente por j no

ser a tekne grega: a nossa reexo inspira-

se, neste ponto, no pensamento de Martin

Heidegger (Heidegger, 1982, 1991, 1995,

1996, 1987), sem todavia o subscrever no

seu todo e sobretudo nalgumas das suas mais

deplorveis leituras polticas, imputveis em

primeiro lugar ao prprio Heidegger, mas

que foi muito criticamente retomada, e ainda

bem, por Hans Jonas (Jonas, 1980, 1984,

1994, 1996, 1996

a

, 1998; Hottois et al.,

1993; Hottois, Pinsart et al., 1993) e por

Gilbert Hottois (Hottois, 1984, 1984

a

, 1986,

1986

a

, 1991, 1992, 1992

a

, 1992b, 1996). A

mitologia dos resultados am da submis-

so do rigor terico da antiga scientia con-

templativa eccia performativa e que si-

calizou na moderna ontotecnologia a ontolo-

gia metafsica do pensamento clssico. Mais

explicitamente: a cincia moderna cincia

www.bocc.ubi.pt

Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 5

porque faz, ao contrrio de tudo o que ela no

e que no ela; faz com que resulte, faz

ocorrer, faz com que seja, de tal modo que

onde a scientia contemplativa tinha por cor-

relato a estabilidade do real a contemplar, a

tecnocincia tem por correlato a plasticidade

do objecto a manipular. Ora, precisamente,

a estabilidade intersubjectiva do resultado

que devolve segurana a um real denitiva-

mente instabilizado pela explorao cient-

ca da sua doravante indesmentvel plastici-

dade eis a ontotecnologia.

A mitologia dos resultados pratica a fal-

cia naturalista, ainda que de maneira passiva,

ou, talvez melhor dizendo, desavisada: no

se trata j da passagem automtica dos enun-

ciados descritivos a enunciados prescritivos

no discurso cientco sobre um estado de

coisas natural, de que a reexo losca

se ocupa desde David Hume at Karl-Otto

Apel (Apel, 2000, 2000

a

); trata-se, antes, da

identicao do estado de coisas alterado, o

poder-ser o resultado da manipulao tec-

nocientca com o estado de coisas ideal,

o dever-ser de uma natureza mais perfeita

que a prpria natureza da ambio baconi-

ana; e tanto mais no faz do que exprimir,

por outros termos, a frmula do impera-

tivo tecnolgico que impe que tudo o que

possvel seja desejvel. Por a se opera

a passagem do facto ao valor, da cincia

boa cincia, que os cientistas vulgarmente

se comprazem em sustentar que doravante

no errar onde outrora a cincia se equiv-

ocou, no por ter sido m, mas por ainda

ser pouca, sempre em vias de ser mais ela

prpria, isto , de saber melhor e poder mais,

assim positivamente se libertando, e hu-

manidade sofredora, de tudo quanto (ainda)

no ela. No outra a racionalidade tec-

nocrtica, de que a mitologia dos resultados

constitui um dos avatares. Nesta conformi-

dade, o problema dos resultados indesejveis

expresso, na linguagem que, ento, e por

isso mesmo, s pode ser qualicada de cien-

tista, como um problema de insucincia da

prpria cincia que teria cado a meio cam-

inho, ou seja, a ideia de que existe problema

porque a interveno tecnocientca no foi

at ao m e no h seno que a prosseguir

e consumar at ao sucesso, o qual mais no

do que a obteno do resultado pretendido

desde o incio. Apresenta-se o resultado in-

esperado como engano provisrio apenas ex-

plicvel pela momentnea desateno, a es-

cassez de recursos tcnicos ou o descaminho

especulativo, em suma, pela incompetncia

que interrompe a progresso linear e cumu-

lativa da aquisio cognitiva. Da o extremo

embarao dos cientistas quando confronta-

dos com aquilo que aos olhos do pblico

leigo s pode ser o fracasso e que de facto

a prpria imprevisibilidade e incerteza iner-

ente ao prprio processo de criao cien-

tca. Para justicar o fracasso, demon-

strar a razoabilidade dele, e s ento e de-

baixo dessa presso, que os cientistas cos-

tumam improvisar uma explicao tenteante

do modo como realmente funciona a cin-

cia, abalanando-se a mostr-la tal como ela

se faz, que no apenas tal como ela ideal

ou expectantemente resulta. por se apre-

sentar como intrinsecamente emancipadora

e legiferante que a tecnocincia faz poltica,

faz tica, faz tudo o que ela no nem pode

ser. Excedendo-se na prodigalizao de re-

sultados, a tecnocincia exorbita-se nos usos

tico-polticos, e tanto mais quanto precisa-

mente por intermdio dessa exorbitao que

a tecnocincia se oferece como instncia de-

cisria, rbitro dos conitos tico-polticos.

Seria da objectividade e da positividade do

www.bocc.ubi.pt

6 Antnio Fernando Cascais

resultado que a tecnocincia adquiriria a sua

condio de algum modo neutral que lhe

caucionaria a sua legitimidade para dirimir

conitos. Porm, a presuno de neutral-

idade axiolgica posta em causa quando

o pblico no iniciado descobre, para sua

grande perplexidade e escndalo, que os in-

teresses cognitivos que conduzem a cincia

so to permeveis s opes polticas e ti-

cas como as correntes de opinio que se

digladiam nas arenas polticas e econmicas,

a cujo respeito nunca se sups, nem elas al-

guma vez presumiram, a neutralidade recor-

rentemente proclamada pelo mundo cient-

co. Nada patenteia tanto os compromis-

sos tico-polticos que atravessam o fazer

cincia quanto o facto de a cauo do cien-

tco se repartir em igual medida pelas

vrias partes em litgio em momentos de

discusso pblica: quando se vem cien-

tistas aduzirem, uns contra os outros, mas

com igual denodo, argumentos para susten-

tar tanto a inocuidade como a periculosidade

ambiental da incinerao de resduos txi-

cos, ou quer da humanidade do embrio hu-

mano, quer do seu contrrio, nos debates so-

bre a interrupo da gravidez.

Assim se compreende que, na esfera

pblica, o argumento cientco e, no que

aos assuntos humanos sobremaneira diz re-

speito, o argumento biolgico prevalea

como rbitro nal sempre que se trata da

tomada de decises. Vejam-se os exemp-

los das discusses sobre a humanidade dos

embries e dos fetos, ou do estatuto dos co-

matosos ultrapassados, ou dos clones, ou da

manipulao gentica das clulas germinais

e do genoma humano em geral, enm: toda

a discusso acerca do que uma vida hu-

mana. Vejamos o que nos diz a biologia:

a gurao do humano faz-se cada vez mais

pela aferio biolgica. E, precisamente,

tais discusses tm lugar no j do ponto

de vista daquilo que deve ser a vida boa,

ou decente, como a tradio tico-poltica

clssica tematizava o bios politikos, mas do

ponto de vista da manipulabilidade biotec-

nolgica do indivduo humano enquanto ser

vivo e na medida em que tal manipulabili-

dade empreendida e decidida pela comu-

nidade dos seus (dis?)semelhantes organiza-

dos em polis, tal como recentemente reparou

Giorgio Agamben (Agamben, 1995, 1997,

1999). Ora aquilo que a manipulabilidade

biotecnolgica pe em jogo so resultados,

no ns ou valores.

H aqui que distinguir meio de instru-

mento e de resultado (Nadeau, 1999), tal

como se distingue meio de m e tal como

esta distino permitiu uma das formu-

laes kantianas (Kant, 1988) do impera-

tivo categrico, que obriga a considerar o

nosso semelhante sempre como um m em

si mesmo e nunca como um meio. In-

strumento e resultado reclamam-se mutua-

mente na relao de necessidade e universal-

idade tpica da experimentao tecnocient-

ca, mas, j agora, prpria tambm da re-

gra jurdica: trata-se da reprodutibilidade

de uma ocorrncia, um experimento labo-

ratorial ou uma deciso judiciria, no es-

trito quadro de uma lei vericada. O hori-

zonte em que surgem o instrumento e o re-

sultado o da consumao. Pelo contrrio,

um m sempre denido a priori, antes do

seu cumprimento, na expectativa deste mas

no na sua certeza. da ordem do simblico

e portador da marca de historicidade de todo

aquele que o formula. desejvel, no na

medida da sua previsibilidade, mas da cria-

tividade que, por denio, ele veicula. Por

sua vez, os meios, que tanto podem ser da

www.bocc.ubi.pt

Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 7

ordem do simblico como no, so a prpria

criatividade num devir sempre aberto porque

independente dos resultados. Enquanto o re-

sultado marca o fechamento de um processo

- e pior ainda quando se transforma o resul-

tado positivo, esperado e necessrio, em eixo

de representao do processo cientco - o

meio dene-lhe a abertura, que o mesmo

dizer, dene-o na sua plenitude, porquanto

permite a incluso, nele, de todos os seus re-

sultados, positivos e negativos, esperados e

fortuitos, desejveis e adversos.

Nesta conformidade, o que se impe

armar que a tecnocincia se encontra em

condies de disponibilizar meios, melhor

do que produzir resultados, contra a mi-

tologia que deixa sem resposta o facto, a

todos os ttulos indesmentvel, dos resulta-

dos inesperados e, no que de pior o ines-

perado tem, indesejveis e incontrolveis; e

contra o admirvel mundo novo de cresci-

mento exponencial da produo cientca

com efeitos linear e cumulativamente eman-

cipatrios na condio humana que ignora

a mudana paradigmtica a que se encon-

tra sujeita a dinmica da criao cientca,

como o demonstrou Thomas Kuhn (Kuhn,

1983, 1989, 1989

a

). A progresso cognitiva

errtica, mas falar de progresso errtica

signica enfatizar, como compete, o carc-

ter mais prprio da racionalidade cientca, a

sua revisibilidade. A cincia progride na me-

dida da sua abertura, no do seu fechamento

em blocos estanques que se acumulariam

uns sobre os outros, e procede por destru-

ies e reconstrues incessantes, nisso con-

sistindo a abertura que garantia da sua pro-

gresso e o carcter mais prprio dessa pro-

gresso a revisibilidade: no outro o

adquirido da epistemologia contempornea

de um Paul Feyerabend (1981, 1982, 1990,

1991, 1999), de um Imre Lakatos (Lakatos,

1982, 1994, 1999) ou de um Karl Popper

(Popper, 1982, 1988, 1991, 1992, 1992

a

,

1993, 1993

a

, 1995, 1997, 1997

a

, 1999; Pop-

per e Eccles, 1977) e to bem descritos entre

ns por Boaventura de Sousa Santos (San-

tos, 1995, 1999, 2000). Os avanos cog-

nitivos apresentam-se sobretudo como mo-

mentos de auto-correco da dinmica tec-

nocientca e inexo da interveno tecno-

cientca em sistema de feed-back com o(s)

estdio(s) anterior(es) da sua evoluo. A re-

viso de um programa tecnocientco no

pois uma simples questo de correco con-

juntural sobre um adquirido que permanece,

porquanto ela implica o pr em causa desse

adquirido e a alterao de rumo no estabelec-

imento de metas da investigao.

A mitologia dos resultados contribui

ainda, embora no baste, para que a racional-

idade cientca possa surgir, tanto ao olhar

leigo como ao dos prprios cientistas, como

algo exterior ao polemos, discutibilidade

e argumentabilidade. A tanto equivale a

presuno da autosucincia cientca, ou

seja, a reivindicada capacidade de a comu-

nidade cientca se auto-regular comsimples

recurso mesma racionalidade que presume

conhecer com rigor e controlar com ec-

cia os fenmenos. Nesta perspectiva, tam-

bm, a cincia s pode ser m cincia se

e na medida em que se deixar instrumen-

talizar, isto , quando se vir subtrada ao con-

trole dos prprios cientistas, cuja racionali-

dade intrnseca constitui garantia suciente

tanto da bondade como do rigor com que a

prosseguem; e a correco passa sempre pelo

retomar do rigor algures perdido num cam-

inho sempre relutante em admitir o sobres-

salto da real controvrsia entre posies in-

compatveis. O que normalmente prevalece

www.bocc.ubi.pt

8 Antnio Fernando Cascais

na divulgao no a incompatibilidade

de teses cientcas entre si, e, portanto, a

controvrsia interna prpria racionalidade

cientca, mas a incompatibilidade - melhor:

a incomensurabilidade - entre a discursivi-

dade delas e outros saberes, o que desloca

a controvrsia para o exterior da cincia; a

cincia s verdadeiramente obrigada a dis-

cutir com o que no ela e o que no ela

tende assim a ser representado como o ponto

de vista da impertinncia que ignora e per-

ante a qual a cincia, se condescende no de-

bate, to-s para melhor assumir o paternal

papel da correco pedaggica.

Aqui reencontramos com incmoda fre-

quncia o deplorvel papel dos cientistas que

se dedicam divulgao e que losofam de

maneira ps-prandial sobre o que supemser

as implicaes extra-cientcas da sua cin-

cia. comum o penoso espectculo de au-

tocomplacente ignorncia e jovial presuno

do cientista lisongeado pelos meios de co-

municao que em puro disfrute diletante

opina sobre poltica, que no s a cientca,

d uma perninha nas humanidades, morde

na tica e belisca o direito, com os quais

se compraz em fazer uma leitura corrobo-

ratria da identicao estratgica dos inter-

esses da cincia - porventura legtimos em

si mesmos e regionalmente, mas no univer-

salmente - com os interesses da sociedade

em geral. E ao mesmo tempo que assim

discorre sobre a sua prpria percepo do

mandato que a sociedade lhe atribui, vai-se

deliciando com uma ou outra intromisso bi-

ogrca do prossional da comunicao que,

ele sim sabiamente, o interroga; isto se no

o prprio cientista a tomar a iniciativa de

o fazer quando lhe concedido tempo de

antena ou coluna regular, ou inclusivamente

quando entende dever mimosear com umas

prolas biogrcas o pblico no entendedor

das revistas das losoas e das humanidades

que - oh, encanto! - o convidaram para

um artigo sobre a sua cincia dura, demasi-

ado dura para to frgil entendimento como

o deles. Em ltima anlise, a mitologia

dos resultados no informa nem forma. Faz

do pblico uma audincia de curiosos: l

onde a curiosidade cientca desdobra o de-

sconhecido na procura innita que mais gen-

uinamente caracteriza a cincia, a mitologia

dos resultados devolve o fechamento de um

produto fungvel que ensimesma o consum-

idor no labirntico horizonte da satisfao

das suas necessidades incessantemente real-

imentadas. Idntica pedagogia do usufruto

no criativo sustenta boa parte dos materiais

educativos dirigidos a pblicos em idade es-

colar, as geraes que se pretende educar

para a cincia - atente-se especialmente em

quanto respeita s novas tecnologias da co-

municao.

A mitologia dos resultados bem pode ser

considerada de modo porventura to in-

quietante quo frutfero e inspirador - como

iluso de controle da dinmica tecnocient-

ca de cuja exterioridade no nos j pos-

svel fazer experincia. E, enquanto mi-

tologia dos resultados, forma mais acessvel

- mas de modo nenhum nica - de elabo-

rao racional de uma dinmica que de outro

modo se agura, a todos os ttulos, irresti-

tuvel ao humano, demasiado humano, das

aies e das graticaes por que se pautam

as vidas dos indivduos, dando por certo que

nunca ningum pode biogracamente ser ci-

entista a tempo inteiro. A apreciao sen-

svel ou esttica - por que disso que se

trata numa mitologia - dos resultados da tec-

nocincia, precisamente a de mais fcil

acesso e a que mais imediatamente recorre

www.bocc.ubi.pt

Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 9

quem no pode j seno apreciar em termos

de prazer e de dor o que escapa ponder-

ao dialogante, j que no pura e sim-

plesmente possvel dialogar com a hermtica

voz das foras sobre-humanas da tecnocin-

cia. A este propsito, muito nos teria a

dizer a prescincia com que um Michel Fou-

cault (Foucault, 1984, 1994, 1994

a

, 1994

b

,

1994

c

) comeou por teorizar o panoptismo

disciplinar e normalizador moderno e Gilles

Deleuze as mquinas desejantes (Deleuze,

1976), para depois mostrar como o controle

tecnocientco (Deleuze, 1995) de tudo so-

bre todos deixa a perder de vista o sonho

baconiano (Bacon, 1989, 1991, 1992) e Ilu-

minista de humanizao da physis. E a, ci-

entistas e leigos reencontram-se numa co-

mum perplexidade, mas, e por isso mesmo,

numa mesma comunidade de problema, o

que, se bem que possa signicar reconheci-

mento mtuo, de modo nenhum implica nec-

essariamente o automtico desaparecimento

do diferendo que os ope de modo irrecon-

cilivel. Assim, entre a comunidade cient-

ca e o vasto e multiforme mundo fora dela,

trata-se de interpr, de fazer inter-mediar,

a mensurao dos respectivos interesses uns

pelos outros, que no por uma escala ter-

ceira, quer esta seja a dos superiores inter-

esses da sociedade ou do bem comum, quer

a das liberdades, direitos e garantias de um

cidado abstracto alados posio de de-

cisores soberanos, no primeiros, pelas comu-

nidades de pares e, os segundos, pelas con-

stituies do Estado-Nao.

Eis o espao que se abre formao e

investigao de nvel superior e que a Uni-

versidade portuguesa no contempla ainda

com a premncia e a seriedade que ele ex-

ige. Em concluso, dois apontamentos sobre

a formao especializada no mbito do Jor-

nalismo Cientco e da Divulgao, Vulgar-

izao e Compreenso Pblica da Cincia e

da Mediao dos Saberes. A formao es-

pecializada em jornalismo cientco uma

rea pura e simplesmente ausente dos curric-

ula do Ensino Superior portugus. Em regra,

este papel desempenhado por jovens pros-

sionais que acedem carreira j dotados de

formao superior, ao contrrio das geraes

que os precederam. No entanto, e bem ao

contrrio de implicar isto qualquer demrito,

o autodidactismo que prevalece na for-

mao dos prossionais que se dedicam a

questes cientcas. O efeito mais frequente

do autodidactismo consiste na falta de -

vontade no manuseamento da informao

veiculada pelos fazedores da cincia e o

seu risco maior o da vulnerabilidade dos

prossionais da comunicao s represen-

taes que estes tm dos processos de inves-

tigao cientca, que o jornalismo cientco

tem assim tendncia a reproduzir mecanica-

mente como se do prprio state of the art se

tratasse, perante um pblico que ento s in-

justamente pode ser acusado de passividade

porque so os seus prprios informadores a

transmitir-lhe a que a deles mesmos. Igual-

mente ignorado tem sido, at hoje, o campo

fundamental da Mediao dos Saberes. De

modo nenhum se reduz ela mediatizao,

ou publicitao, ou vulgarizao cientca

por obra e graa dos meios de comunicao.

Bem se poderia dizer que o ponto cardeal

da Mediao dos Saberes, h que o denir

pela recepo, no s dos saberes formais

pelos saberes no formais, mas dos prprios

domnios cientcos entre si; pense-se ape-

nas, a este propsito, nos dilemas e perplexi-

dades precipitados pela recepo das actuais

biotecnologias pelos tradicionais saberes hu-

mansticos e que tematizam sobretudo cam-

www.bocc.ubi.pt

10 Antnio Fernando Cascais

pos como os da tica e da Responsabilidade

Cientca, da Biotica, mas um pouco tam-

bm, a Sociologia e a Filosoa ou os Estu-

dos Culturais da Cincia e da Tcnica. A

Mediao dos Saberes diz respeito ao entre-

cruzamento, que tanto inclui pontos de con-

vergncia como de conito, entre os difer-

entes campos do saber as disciplinas

na era da crise da cincia. Crise que a

impossibilidade, no provisria ou conjuntu-

ral, mas permanente e estrutural, de totalizar

o conhecimento humano, de unicar a frag-

mentao dos saberes numa disciplina nica,

quer fundadora, ao contrrio do que reivindi-

cava a metafsica desde a Antiguidade cls-

sica, quer enciclopdica, como pretendia a

Modernidade iluminista.

1 Referncias bibliogrcas

Agamben, Giorgio (1999) - Ce qui reste

dAuschwitz. Paris: ditions Payot et

Rivages

Agamben, Giorgio (1997) - Homo sacer. Le

pouvoir souverain et la vie nue. Paris:

ditions du Seuil

Agamben, Giorgio (1995) - Moyens sans

ns. Notes sur la politique. Paris: di-

tions Payot et Rivages

Apel, Karl-Otto (2000) - Transformao

da losoa, I: Filosoa analtica,

semitica, hermenutica. So Paulo:

Edies Loyola

Apel, Karl-Otto (2000a) - Transformao da

losoa, II: O a priori da comunidade

de comunicao. So Paulo: Edies

Loyola

Bacon, Francisco (1992) - Ensaios. Lisboa:

Guimares Editores

Bacon, Francis (1991) - Novum Organum.

Porto: Rs Editora

Bacon, Francis (1989) - New Atlantis and

The Great Instauration. Wheeling:

Harlan Davidson, Inc.

Deleuze, Gilles (1995) - Pourparleurs. Paris:

Minuit

Deleuze, Gilles (1976) - O anti-dipo. Capi-

talismo e esquizofrenia. Lisboa: Assrio

& Alvim

Feyerabend, Paul (1999) - Ambigedad y ar-

mona. Barcelona: Ediciones Paids

Feyerabend, Paul (1991) - Adeus razo.

Lisboa: Edies 70

Feyerabend, Paul (1990) - Dilogo sobre o

mtodo. Lisboa: Editorial Presena

Feyerabend, Paul (1982) - Come essere un

buon empirista. Roma: Edizioni Borla

Feyerabend, Paul (1981) - Contra el mtodo.

Esquema de una teora anarquista del

conocimiento. Barcelona: Editorial

Ariel

Foucault, Michel (1994) - Dits et crits, I:

1954-1969. Paris: Gallimard

Foucault, Michel (1994a) - Dits et crits, II:

1970-1975. Paris: Gallimard

Foucault, Michel (1994b) - Dits et crits, III:

1976-1979. Paris: Gallimard

Foucault, Michel (1994c) - Dits et crits, IV:

1980-1988. Paris: Gallimard

www.bocc.ubi.pt

Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 11

Foucault, Michel (1984) - Vigiar e punir.

Petrpolis: Vozes, 3

a

ed.

Heidegger, Martin (1996) - Essais et con-

frences. Paris: Gallimard

Heidegger, Martin (1995) - Lngua de

tradio e lngua tcnica. Lisboa: Vega

Heidegger, Martin (1991) - Questions IV.

Paris: Gallimard

Heidegger, Martin (1987) - Carta sobre o hu-

manismo. Lisboa: Guimares Editores,

4

a

ed.

Heidegger, Martin (1982) - El ser y el

tiempo. Madrid: Fondo de Cultura

Econmica

Hottois, Gilbert (1996) - Entre symboles

et technosciences. Un itinraire

philosophique. Paris: Champ Vallon

Hottois, Gilbert (1992) - O paradigma

biotico. Lisboa: Edies Salamandra

Hottois, Gilbert (1992a), Le rgne de

lopratoire, in Jacques Prades et al.,

La technoscience. Les fractures du dis-

cours. Paris: LHarmattan: 179-196

Hottois, Gilbert (1992b), Introduo s

questes ticas da tecnocincia, Re-

vista de Comunicao e Linguagens, n

o

15/16: 167-177

Hottois, Gilbert (1991), Le systme techni-

cien et la dimension symbolique, in

Frank Tinland et al., Systmes naturels,

systmes articiels. Seyssel: Champ

Vallon: 97-108

Hottois, Gilbert (1986a), Philosophie des

sciences et/ou philosophie de la tech-

nique ?, in Jacques Lemaire et al.,

Philosophie et sciences. Bruxelles:

ditions de lUniversit de Bruxelles:

125-134

Hottois, Gilbert (1984) - Pour une thique

dans un univers technicien. Bruxelles:

ditions de lUniversit de Bruxelles

Hottois, Gilbert (1984a) - Le signe et la tech-

nique. Paris: Aubier-Montaigne

Hottois, Gilbert, ed. et al. (1993) - Aux

fondements dune thique contempo-

raine. Hans Jonas et H. Engelhardt.

Paris: Vrin

Hottois, Gilbert; Pinsart, Marie-Genevive,

eds. et al. (1993) - Hans Jonas. Nature

et responsabilit. Paris: Vrin

Jonas, Hans (1998) - Pensar sobre Dios

y otros ensayos, Barcelona, Editorial

Herder

Jonas, Hans (1996) - Mortality and Morality.

A Search for the Good after Auschwitz,

ed. by Lawrence Vogel. Evanston:

Northwestern University Press

Jonas, Hans (1996a) - Entre le nant et

lternit. Paris: Belin

Jonas, Hans (1994) - tica, medicina e tc-

nica. Lisboa: Vega

Jonas, Hans (1984) - The Imperative of Re-

sponsibility. In Search of an Ethics for

the Technological Age. Chicago: The

University of Chicago Press

www.bocc.ubi.pt

12 Antnio Fernando Cascais

Jonas, Hans (1980) - Philosophical Essays.

From Ancient Creed to Technological

Man. Chicago: The University of

Chicago Press

Kuhn, Thomas (1990) - A revoluo coper-

nicana. Lisboa: Edies 70

Kant, Immanuel (1988) - Fundamentao

da metafsica dos costumes. Lisboa:

Edies 70

Kuhn, Thomas (1989) - Qu son las rev-

oluciones cientcas? Y otros ensayos.

Barcelona: Ediciones Paids

Kuhn, Thomas (1989a) - A tenso essencial.

Lisboa: Edies 70

Kuhn, Thomas (1983) - La structure des

rvolutions scientiques. Paris: Flam-

marion

Lakatos, Imre (1999) - Falsicao e

metodologia dos programas de investi-

gao cientca. Lisboa: Edies 70

Lakatos, Imre (1994) - Pruebas y refuta-

ciones. Madrid: Alianza Editorial

Lakatos, Imre (1982) - Historia de la cien-

cia y sus reconstrucciones racionales.

Madrid: Editorial Tecnos

Latour, Bruno (1996) - Petites leons de soci-

ologie des sciences. Paris: ditions La

Dcouverte

Latour, Bruno (1995) - La science en action.

Paris: Gallimard

Latour, Bruno; Woolgar, Steve (1995) - La

vida en el laboratorio. La construc-

cin de los hechos cientcos. Madrid:

Alianza Editorial

Nadeau, Robert (1999) - Vocabulaire tech-

nique et analytique de lpistmologie.

Paris: Presses Universitaires de France

Popper, Karl (1999) - O mito do contexto.

Em defesa da cincia e da racionali-

dade. Lisboa: Edies 70

Popper, Karl (1997) - O conhecimento

e o problema corpo-mente. Lisboa:

Edies 70

Popper, Karl (1997a) - O realismo e o objec-

tivo da cincia (Ps-escrito Lgica da

descoberta cientca, Vol. 1). Lisboa:

Publicaes Dom Quixote

Popper, Karl (1995) - Sociedade aberta, uni-

verso aberto. Lisboa: Publicaes Dom

Quixote

Popper, Karl (1993) - A sociedade aberta

e os seus inimigos, I: O fascnio de

Plato. Lisboa: Editorial Fragmentos

Popper, Karl (1993a) - A sociedade aberta e

os seus inimigos, II: A mar alta da pro-

fecia: Hegel, Marx e as sequelas. Lis-

boa: Editorial Fragmentos

Popper, Karl (1992) - Em busca de um

mundo melhor. Lisboa: Editorial Frag-

mentos

Popper, Karl (1992a) - A teoria dos quanta e

o cisma da fsica (Ps-escrito Lgica

da descoberta cientca, Vol. 3). Lis-

boa: Publicaes Dom Quixote

Popper, Karl (1991) - Um mundo de propen-

ses. Lisboa: Editorial Fragmentos

Popper, Karl (1988) - O universo aberto

(Ps-escrito Lgica da descoberta

www.bocc.ubi.pt

Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 13

cientca, Vol. 2). Lisboa: Publicaes

Dom Quixote

Popper, Karl (1982) - Conjecturas e refu-

taes. Braslia: Editora Universidade

de Braslia

Popper, Karl e Eccles, John C. (1977) - The

Self and Its Brain. An Argument for

Interactionism. London: Routledge &

Kegan Paul

Ricoeur, Paul (1985) - Temps et rcit, I, II,

III. Paris: Seuil

Santos, Boaventura de Sousa (2000) - A

crtica da razo indolente. Porto:

Afrontamento

Santos, Boaventura de Sousa (1999) - Um

discurso sobre as cincias. Porto:

Edies Afrontamento

Santos, Boaventura de Sousa (1995) - In-

troduo a uma cincia ps-moderna.

Porto: Edies Afrontamento

www.bocc.ubi.pt

Você também pode gostar

- A Teoria de Piaget - 4 Fases Do Desenvolvimento Infantil - HiperCultura OKDocumento7 páginasA Teoria de Piaget - 4 Fases Do Desenvolvimento Infantil - HiperCultura OKjailma araujo100% (1)

- TCC - Eric Felipe Gomes RezendeDocumento75 páginasTCC - Eric Felipe Gomes RezendeEric Rezende100% (1)

- CançõesDocumento6 páginasCançõesGuilherme Barros0% (1)

- Laia - Geoprojetos - Alumar - Rev 01.Documento16 páginasLaia - Geoprojetos - Alumar - Rev 01.samaraAinda não há avaliações

- Amerriqua 1Documento200 páginasAmerriqua 1O povo do caminhoAinda não há avaliações

- História Da Caricatura No Brasil Raquel de Queiroz PDFDocumento75 páginasHistória Da Caricatura No Brasil Raquel de Queiroz PDFNelson NunesAinda não há avaliações

- Enciclopedia de Comunicação INTERCOMDocumento1.242 páginasEnciclopedia de Comunicação INTERCOMgrazieledesa100% (2)

- Immensae e CaritatisDocumento4 páginasImmensae e CaritatisMessias Francisco ManuelAinda não há avaliações

- Pomian ColecaoDocumento37 páginasPomian ColecaoDaniella Costa100% (1)

- Crescimento e Sistema ReprodutorDocumento4 páginasCrescimento e Sistema ReprodutorAna MatosAinda não há avaliações

- Constantine 024Documento26 páginasConstantine 024Nelson NunesAinda não há avaliações

- Portaria 040 de 2018 Regras para Férias PremioDocumento3 páginasPortaria 040 de 2018 Regras para Férias PremioNelson NunesAinda não há avaliações

- Boletim 04 2022 Agosto e SetembroDocumento32 páginasBoletim 04 2022 Agosto e SetembroNelson NunesAinda não há avaliações

- Boletim 03 2022junho e JulhoDocumento28 páginasBoletim 03 2022junho e JulhoNelson NunesAinda não há avaliações

- Manual de Marca MPMG - Setembro 2021Documento22 páginasManual de Marca MPMG - Setembro 2021Nelson NunesAinda não há avaliações

- Logo GCMBHDocumento13 páginasLogo GCMBHNelson NunesAinda não há avaliações

- BOLETIM 02 2022 Março Abril e MaioDocumento32 páginasBOLETIM 02 2022 Março Abril e MaioNelson NunesAinda não há avaliações

- Apresentação Das Fases Administrativas - CADDocumento12 páginasApresentação Das Fases Administrativas - CADNelson NunesAinda não há avaliações

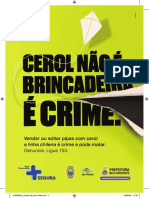

- SMSP - GCMBH - Folheto - Cerol MataDocumento1 páginaSMSP - GCMBH - Folheto - Cerol MataNelson NunesAinda não há avaliações

- Roteiro para Requerimento de Reopção de CursoDocumento5 páginasRoteiro para Requerimento de Reopção de CursoNelson NunesAinda não há avaliações

- Desafios Da Mulher Na Segurança PúblicaDocumento1 páginaDesafios Da Mulher Na Segurança PúblicaNelson NunesAinda não há avaliações

- Documentos em Pauta - Comissão de Orçamento e Finanças Públicas - 36 Reunião - Ordinária - 20-10-2021Documento8 páginasDocumentos em Pauta - Comissão de Orçamento e Finanças Públicas - 36 Reunião - Ordinária - 20-10-2021Nelson NunesAinda não há avaliações

- Programação - Curso Noções Básicas Sobre Espaços Urbanos SegurosDocumento2 páginasProgramação - Curso Noções Básicas Sobre Espaços Urbanos SegurosNelson NunesAinda não há avaliações

- PaginadorDocumento14 páginasPaginadorNelson NunesAinda não há avaliações

- Retificadores Tri Ponto Medio TiristorDocumento19 páginasRetificadores Tri Ponto Medio TiristorAlexandreAinda não há avaliações

- Politicamonet1958calog PDFDocumento576 páginasPoliticamonet1958calog PDFGabriel CasagrandeAinda não há avaliações

- Estudo Da Celula - 01022015 - A Murmuração Contra As AutoridadesDocumento1 páginaEstudo Da Celula - 01022015 - A Murmuração Contra As AutoridadesAndré MarxAinda não há avaliações

- A Verdadeira História Da CinderelaDocumento7 páginasA Verdadeira História Da CinderelaFabio AlmeidaAinda não há avaliações

- 321ef10 Questoes AtletismoDocumento6 páginas321ef10 Questoes AtletismoPedroSilvaAinda não há avaliações

- Cardápio - Point Prime 23Documento10 páginasCardápio - Point Prime 23Gabriel VianaAinda não há avaliações

- Consulta Rápida (DEMO)Documento17 páginasConsulta Rápida (DEMO)Vit SlowAinda não há avaliações

- Aula 03. Propriedades ColigativasDocumento58 páginasAula 03. Propriedades ColigativasPaulo WagnnerAinda não há avaliações

- Biologia Molecular Do Cancer PDFDocumento32 páginasBiologia Molecular Do Cancer PDFMardonny Chagas100% (1)

- Aula 68 - Raciocinio L - Ógico - Aula 04 - Parte 04Documento68 páginasAula 68 - Raciocinio L - Ógico - Aula 04 - Parte 04marquinhocadAinda não há avaliações

- PNL Lista Completa PDFDocumento596 páginasPNL Lista Completa PDFteresa1974Ainda não há avaliações

- A Questão Social: O Anarquismo em Face Da CiênciaDocumento155 páginasA Questão Social: O Anarquismo em Face Da CiênciaRafael Morato ZanattoAinda não há avaliações

- Apostila Tecnologia Do Álcool - 2014-1Documento124 páginasApostila Tecnologia Do Álcool - 2014-1TaliaAinda não há avaliações

- Spm@Testes: Matriz de Referência 12.º AnoDocumento4 páginasSpm@Testes: Matriz de Referência 12.º AnoNocasAinda não há avaliações

- Centro de Capacitação e Pesquisa Do Meio AmbienteDocumento8 páginasCentro de Capacitação e Pesquisa Do Meio AmbienteJefferson SouzaAinda não há avaliações

- Arisco Significado - Google SearchDocumento1 páginaArisco Significado - Google SearchquelAinda não há avaliações

- Alimentos Livres de GlútenDocumento20 páginasAlimentos Livres de GlútenESTEPHÂNEA SIQUEIRA DA SILVAAinda não há avaliações

- Passo A Passo Massa ChouxDocumento11 páginasPasso A Passo Massa ChouxCaroline MeurerAinda não há avaliações

- Mapa - Ped - Metodologia Da Matemática - 52/2023Documento4 páginasMapa - Ped - Metodologia Da Matemática - 52/2023Azul Assessoria Acadêmica100% (1)

- Modelagem Dos Sistemas EstruturaisDocumento42 páginasModelagem Dos Sistemas EstruturaisAndré Luís100% (1)

- O Teatro Simbolista de MaeterlinckDocumento12 páginasO Teatro Simbolista de MaeterlinckCíntia SayuriAinda não há avaliações

- Classificação de KennedyDocumento4 páginasClassificação de KennedyFernanda FariaAinda não há avaliações