Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Liv Rog Esta Ouc

Liv Rog Esta Ouc

Enviado por

Luana CastroDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Liv Rog Esta Ouc

Liv Rog Esta Ouc

Enviado por

Luana CastroDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Gesto de unidades

de conservao:

compartilhando uma

experincia de capacitao

Amaznia

TRABALHANDO

J UNTOS PARA

SALVAR A

FLORESTA

AMAZNICA

2012

PROJETO

BR

ESTA

PUBLICAO

FOI PRODUZIDA

COM O

APOIO DE

100%

RECICLADO

W

W

F

.

O

R

G

.

B

R

G

E

S

T

O

D

E

U

N

I

D

A

D

E

S

D

E

C

O

N

S

E

R

V

A

O

:

C

O

M

P

A

R

T

I

L

H

A

N

D

O

U

M

A

E

X

P

E

R

I

N

C

I

A

D

E

C

A

P

A

C

I

T

A

O

B

R

WWF_CursoUC_CapaLombada.indd 1 13/08/2012 12:45:52

WWF_CursoUC_CapaLombada.indd 2 13/08/2012 12:45:53

Gesto de unidades

de conservao:

compartilhando uma

experincia de capacitao

WWF_CursosUC.indb 1 31/08/2012 17:19:50

Real i zao:

WWF-Brasil: IP-Instituto de Pesquisas Ecolgicas:

Secretria-Geral Presidente

Maria Ceclia Wey de Brito Suzana Machado Padua

Superintendente de Conservao Regional Vice-presidente

Mauro Armelin Claudio Valladares Padua

Superintendente de Comunicao e Engajamento Secretrio Executivo

Regina Cavini Eduardo Humberto Ditt

Coordenadora de Comunicao

Andrea de Lima

Apoi o:

Kfw Entwicklungsbank Moore Foundation

Organi zadora:

Maria Olatz Cases

Comi sso de acompanhamento e revi so:

Maria Jasylene Pena de Abreu WWF-Brasil

Patrcia Amaral Paranagu IP-Instituto de Pesquisas Ecolgicas

Jos Eduardo Lozano Badialli IP-Instituto de Pesquisas Ecolgicas

Marisete Ins Santin Catapan WWF-Brasil

Marcelo Oliveira WWF-Brasil

Jorge Eduardo Dantas de Oliveira WWF-Brasil

Ligia Paes de Barros WWF-Brasil

Autores dos captul os (por ordem al fabti ca):

Adriana Ramos; Andria Pinto; Angela Pellin; Aristides Salgado Guimares Neto; Carlos Eduardo Marinelli;

Cludio C. Maretti; Claudio Valladares Padua; Fernanda Nassar Rosseto; Gilberto Sales; Jorge Eduardo Dantas

de Oliveira; Jos Eduardo Lozano Badialli; Mrcia Leuzinger; Mrcia Regina Lederman; Marcos Antnio Reis

Arajo; Marcos Roberto Pinheiro; Maria Jasylene Pena de Abreu; Maria Olatz Cases; Marisete Ins Santin

Catapan; Miguel Lanna; Neide Baptista Gonalves Miranda; Patrcia Amaral Paranagu; Paulo Amaral; Paulo

Henrique Cardoso Peixoto; Rafael Morais Chiaravalloti; Sherre Prince Nelson; Suzana Machado Padua

Foto de capa:

WWF-Brasil/Zig Koch

Edi torao el etrni ca:

ttema Editorial :: Assessoria e Design : www.attemaeditorial.com.br

Ficha catalogrfca

G393g Gesto de Unidades de Conservao: compartilhando uma experincia de capacitao. Realizao:

WWF-Brasil/IP Instituto de PesquisasEcolgicas. Organizadora: Maria Olatz Cases. WWF-Brasil,

Braslia, 2012.

396p.;il; 29,7cm.

Modo de Acesso: World Wide Web: <http://www.wwf.org.br>

ISBN 978.85-86440-49-6

1. Gesto de Unidades de Conservao: Educao Ambiental; Finanas da Conservao; Participao

Comunitria; Plano de Manejo; Polticas Pblicas; Proteo de Unidades de Conservao 2. Regio

Norte Amaznia: Brasil.

I. WWF-Brasil II. IP-Instituto de Pesquisas Ecolgicas III. Ttulo

CDU 502.33/.36

Gesto de unidades

de conservao:

compartilhando uma

experincia de capacitao

WWF-Brasil e IP Braslia, 2012

PUBLICAO

PRODUZIDA

EM PARCERIA

ENTRE

WWF_CursosUC.indb 3 31/08/2012 17:19:53

W

W

F

-

B

R

A

S

I

L

/

A

D

R

I

A

N

O

G

A

M

B

A

R

I

N

I

WWF_CursosUC.indb 4 31/08/2012 17:19:56

5 pgina

SUMRIO

APRESENTAO 13

Claudio V. Padua; Cludio C. Maretti

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO 17

Jos Eduardo Lozano Badialli; Patrcia Amaral Paranagu

PARTE 1: CONTEXTUALIZAO DA GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO 41

1. As unidades de conservao no contexto das polticas pblicas | Adriana Ramos 43

2. Breve panorama da legislao ambiental brasileira | Mrcia Leuzinger 57

PARTE 2: O CICLO DA GESTO ADAPTATIVA 75

3. Noes bsicas para a elaborao de planos de manejo | Maria Olatz Cases 77

4. Avaliao da efetividade do manejo de unidades de conservao | Mrcia Regina Lederman;

Marcos Antnio Reis Arajo 119

PARTE 3: OS TEMAS PRINCIPAIS DA GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO 137

5. Pesquisa e conhecimento na gesto de unidades de conservao | Claudio Valladares Padua;

Rafael Morais Chiaravalloti 139

6. Gesto integrada de conhecimento: uma abordagem introdutria para as unidades de conservao

da Amaznia | Carlos Eduardo Marinelli 157

7. Proteo de unidades de conservao da Amaznia | Aristides Salgado Guimares Neto 181

8. Educao ambiental em unidades de conservao | Suzana Machado Padua 201

9. Uso pblico nas unidades de conservao | Sherre Prince Nelson 215

10. Instrumentos para participao comunitria | Neide Baptista Gonalves Miranda 239

11. Participao da sociedade civil na gesto de unidades de conservao | Maria Jasylene Pena de Abreu;

Marcos Roberto Pinheiro 251

12. Manejo forestal como base para produo e conservao forestal na Amaznia | Paulo Amaral;

Andria Pinto 265

PARTE 4: NOVOS PARADIGMAS DA GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO 281

13. Finanas da conservao e captao de recursos | Miguel Lanna 283

14. Desafos e perspectivas para gestores de unidades de conservao | Gilberto Sales 307

15. reas protegidas: defnies, tipos e conjuntos. Refexes conceituais e diretrizes para gesto | Cludio C.

Maretti; Marisete Ins Santin Catapan; Maria Jasylene Pena de Abreu; Jorge Eduardo Dantas de Oliveira 331

PARTE 5: AVALIAO DO CURSO INTRODUTRIO DE GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO 369

16. Compartilhando experincias e percepes sobre os Cursos | Patrcia Amaral Paranagu;

Fernanda Nassar Rosseto; Paulo Henrique Cardoso Peixoto; Angela Pellin 371

SIGLAS E ACRNIMOS 389

W

W

F

-

B

R

A

S

I

L

/

A

D

R

I

A

N

O

G

A

M

B

A

R

I

N

I

WWF_CursosUC.indb 5 31/08/2012 17:19:57

6 pgina

NDICE DE FIGURAS

Figura 1: Integrantes da primeira ofcina em 2004

Figura 2: Integrantes da segunda ofcina em 2005

Figura 3: Modelo conceitual do Curso Introdutrio de Gesto de Unidades de

Conservao na Amaznia

Figura 4: Mapa com as unidades de conservao contempladas pelo Curso Introdutrio

de Gesto de Unidades de Conservao na Amaznia

Figura 5: rvore de problemas da rea de conservao do plano de manejo do PN

Galpagos (Equador)

Figura 6: Lgica vertical do planejamento

Figura 7: Marco conceitual proposto para embasar os programas de monitoramento

da efetividade da gesto de UCs

Figura 8: Pesquisa aplicada e pesquisa acadmica

Figura 9: Matriz Espiral da Gesto Integrada do Conhecimento - EGIC

Figura 10: Representao do fuxo de informao e conhecimento e parte de seus

desdobramentos em medidas de manejo e conservao em diferentes nveis e

momentos da gesto de UCs

Figura 11: Principais passos na anlise de lacunas ecolgicas (DUDLEY et al., 2005

modifcado) adaptado ao fuxo de conhecimento e suas aplicaes em polticas

pblicas

Figura 12: Nmero de interesses de pesquisa por rea temtica resultante do seminrio

Mercado de oportunidades para o conhecimento das UCs Estaduais do Amazonas

Figura 13: Curva do coletor (Whitaker plot) da herpetofauna amostrada durante

expedio ao Mosaico do Apu (Amazonas)

Figura 14: Imagem de cobertura forestal, relevo e hidrografa utilizada por monitores

para coleta de geoinformao sobre uso de recursos naturais, e recenseador do ProBUC

em ao em comunidade da RDS de Uacari (Amazonas)

Figura 15: Mapa resultante do cruzamento de informaes sobre o nmero de

capivaras avistadas (cores) e o nmero de capturas da espcie (nmeros) nas

diferentes microbacias, conforme dados de monitores recenseadores da Reserva de

Desenvolvimento Sustentvel de Uacari (Amazonas)

Figura 16: Grfcos de radar utilizando dados hipotticos para ilustrar uma das formas

de interpretao das relaes causais entre indicadores sobre as condies de maior

(azul) e menor (laranja) sustentabilidade de processos locais

Figura 17: Localizao das bases operativas propostas pelo PPCDAM/2004

Figura 18: Fotos dos satlites utilizados no monitoramento da Amaznia

Figura 19: Esquema integrado de fscalizao PPCDAM

Figura 20: INPE/PRODES* - www.obt.inpe/prodes

Figura 21: Evoluo dos desmatamentos nas UCs federais 2004 a 2008

Figura 22: Evoluo dos desmatamentos nas UCs estaduais 2004 a 2008

Figura 23: Foto do Mutiro Arco Verde

WWF_CursosUC.indb 6 31/08/2012 17:19:57

7 pgina

Figura 24: Localizao das bases avanadas e postos de controle na FLONA Bom

Futuro (Rondnia)

Figura 25: Fotos de dois acampamentos do Exrcito apoio ao Ibama e ICMBio na

FLONA Bom Futuro (Rondnia)

Figura 26: Fotos de outros dois acampamentos de apoio ao Ibama e ICMBio na FLONA

Bom Futuro (2008)

Figura 27: Foto Operao Boi Pirata I Estao Ecolgica da Terra do Meio (Par)

Figura 28: Foto Estao Ecolgica Terra do Meio (Par)

Figura 29: Operao Boi Pirata II Flona Jamanxim (Rondnia)

Figura 30: Modelo de avaliao contnua

Figura 31: Modelo da abordagem participativa utilizada na educao ambiental

Figura 32: UCs brasileiras que cabem dentro do PN Ja (Amazonas)

Figura 33: Cdigo de conduta do baixo Rio Negro

Figura 34: Croqui do PN Ja (Amazonas)

Figura 35: Mapa do PN Anavilhanas e os principais locais visitados pelo trade de

Novo Airo e Manaus

Figura 36: Mapa de recapitulao das atividades para o uso pblico na RDS do Tup

(Amazonas)

Figura 37: A escalada da participao do cidado

Figura 38: Mapa da cobertura forestal e desmatamento na Amaznia

Figura 39: Comparao das atividades madeireiras com e sem manejo

Figura 40: Matriz de reas protegidas da UICN: categorias de gesto e tipos de

governana

Figura 41: Naturalidade e categorias de gesto da UICN

Figura 42: Zoneamento tpico de reservas da biosfera

Figura 43: Modelo esquemtico tpico das redes ecolgicas

Figura 44: Representatividade das instituies participantes

Figura 45: Estados contemplados pela capacitao

Figura 46: Atuao dos participantes no momento do levantamento

Figura 47: Ciclo modifcado de gesto adaptativa, fundamentado em Hockings et al.

Figura 48: Atividades desenvolvidas durante as edies de curso

NDICE DE TABELAS

Tabela 1: Edies do curso com nmero de participantes

Tabela 2: Unidades de conservao cujos gestores foram contemplados pelos cursos

Tabela 3: Organizadores e colaboradores das edies do Curso Introdutrio de Gesto

de Unidades de Conservao na Amaznia

WWF_CursosUC.indb 7 31/08/2012 17:19:57

8 pgina

Tabela 4: Instrutores em algumas edies do Curso Introdutrio de Gesto de Unidades

de Conservao na Amaznia

Tabela 5: Parte do cronograma de trabalho para elaborao do plano de manejo do PN

Campos Amaznicos (Rondnia)

Tabela 6: N de temas pesquisados, temas especfcos e temas comuns de algumas UCs

de proteo integral

Tabela 7: N de temas pesquisados de duas UCs de uso sustentvel

Tabela 8: Matriz DAFO do plano de manejo do PN Ubajara

Tabela 9: Matriz lgica do plano de manejo do Santurio Nacional Mengatoni (Peru)

Tabela 10: Escala de valorao utilizada na avaliao do manejo

Tabela 11: Indicador de processo: existncia de conselho consultivo

Tabela 12: Interpretao dos resultados da metodologia de efccia da gesto

Tabela 13: Participao social, segundo Pimbert e Pretty (2000)

Tabela 14: Diagnstico dos temas e linhas de estudo importantes a serem conduzidos

com relao ao cultivo da mandioca e produo de farinha amarela na RDS Aman

(Amazonas)

Tabela 15: Diretrizes para elaborao de um plano de conhecimento sobre a produo

e comercializao da farinha amarela na RDS Aman (Amazonas)

Tabela 16: Diagnose das espcies de primatas observados e esperados (cf. http://www.

iucnredlist.org/apps/redlist/search) no Mosaico do Apu (Amazonas)

Tabela 17: Novas questes de investigao para subsidiar os programas de

conhecimento, proteo e manejo das UCs do Mosaico do Apu (Amazonas)

Tabela 18: Resumo do quadro atual dos agentes de fscalizao do ICMBio

Tabela 19: Comparando paradigmas das reas protegidas

Tabela 20: Aspectos abordados e nmeros das respectivas perguntas no questionrio

Tabela 21: Aplicabilidades dos temas de curso

Tabela 22: Outros temas relevantes para iniciativas de capacitao

NDICE DE QUADROS

Quadro 1: Primeiro programa do Curso Introdutrio de Gesto de Unidades de

Conservao na Amaznia

Quadro 2: Segundo programa do Curso Introdutrio de Gesto de Unidades de

Conservao na Amaznia

Quadro 3: Algumas barreiras encontradas na elaborao e implementao de planos

de manejo

Quadro 4: Diferentes conceitos de plano de manejo

Quadro 5: Compilao das matrias que devero ser regulamentadas pelos planos de

manejo, de acordo com a Lei e o Decreto do SNUC

Quadro 6: Ferramentas para a organizao do planejamento

WWF_CursosUC.indb 8 31/08/2012 17:19:57

9 pgina

Quadro 7: Diagrama de Venn do PN Campos Amaznicos (Rondnia)

Quadro 8: A Avaliao Ecolgica Rpida

Quadro 9: Diagnsticos participativos

Quadro 10: Algumas ferramentas para a avaliao estratgica da informao

Quadro 11: Exemplo de alguns objetivos especfcos da RB Rio Trombetas (Par)

Quadro 12: Misso e viso de futuro da RDS do Rio Amap (Amazonas)

Quadro 13: Zoneamento da RDS do Rio Amap (Amazonas)

Quadro 14: Outras metodologias para o zoneamento de unidades de conservao

Quadro 15: A matriz de marco lgico

Quadro 16: Hierarquia do planejamento: exemplo hipottico de programa de manejo

Quadro 17: Avaliao de alguns parmetros de elemento planejamento pela ferramenta

Rappam

Quadro 18: Quanto vale uma ona?

Quadro 19: Ciclo de vida da farinha amarela na Reserva de Desenvolvimento

Sustentvel Aman (Amazonas)

Quadro 20: Monitoramento de pirarucu na Reserva Biolgica do Lago Piratuba (Amap)

Quadro 21: Sobre o plano de uso pblico da RDS Uatum (Amazonas)

Quadro 22: Distribuio dos recursos arrecadados no Parque Nacional Galpagos

(Equador)

Quadro 23: Sobre o Plano de Negcios do Parque Estadual do Rio Negro (Amazonas)

Quadro 24: Potencial de conservao da foresta segundo tipos de uso

Quadro 25: As etapas do manejo forestal

Quadro 26: Conceitos bsicos sobre bioprospeco

Quadro 27: Estao Ecolgica Serra das Araras (Mato Grosso): o desenvolvimento de

um programa de visitao para educao ambiental

Quadro 28: Floresta Nacional de Crepori (Par): a criao do Conselho Consultivo

WWF_CursosUC.indb 9 31/08/2012 17:19:57

WWF_CursosUC.indb 10 31/08/2012 17:20:01

W

W

F

-

B

R

A

S

I

L

/

A

D

R

I

A

N

O

G

A

M

B

A

R

I

N

I

WWF_CursosUC.indb 11 31/08/2012 17:20:03

W

W

F

-

B

R

A

S

I

L

/

A

D

R

I

A

N

O

G

A

M

B

A

R

I

N

I

WWF_CursosUC.indb 12 31/08/2012 17:20:06

W

W

F

-

B

R

A

S

I

L

/

A

D

R

I

A

N

O

G

A

M

B

A

R

I

N

I

13 pgina

Quis nostrud ad nostris pro

amat. Sed aliquo ut nisi alter ego

qid propter anno et cetera

I

P

-

I

N

S

T

I

T

U

T

O

D

E

P

E

S

Q

U

I

S

A

S

E

C

O

L

G

I

C

A

S

A estratgia de manter reas sobre um regime especial de proteo j existe no mundo

h mais de 500 anos por razes variadas. Mas, em sua verso moderna onde so

chamadas de parques, reservas ou unidades de conservao, seu marco histrico se deu

na criao do Parque Nacional de Yellowstone, no Estado de Wyoming (Estados Unidos

de Amrica) em 1872. Seu objetivo tinha como base uma concepo preservacionista

onde valorizava-se a natureza a partir de uma noo de pertencimento e tambm pelo

prazer da contemplao esttica.

Essa inciativa dos Estados Unidos foi seguida, aos poucos, por diversos pases como

Canad, Nova Zelndia, frica do Sul, Austrlia, Mxico, Argentina e Chile. O Brasil,

no entanto, levou mais de 60 anos ps-Yellowstone para inserir-se no universo da

proteo de reas naturais. O primeiro parque nacional brasileiro, Itatiaia, foi

fundado em 1937, seguido da criao do Parque Nacional da Serra dos rgos e do

Parque Nacional de Igua em 1939. Aps esse incio promissor, houve um perodo de

praticamente duas dcadas com baixssima atividade na rea. Posteriormente, houve

trs etapas de maior intensidade de criao de reas protegidas: a primeira, no comeo

dos anos 1960; a segunda, na dcada de 1970 e a terceira, nos anos de 1980, sob a

orientao do antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e da

Secretaria do Meio Ambiente (SEMA).

Depois de outro perodo com pouca iniciativa, a situao se inverteu no ltimo ano

do sculo XX. Nessa poca, por inspirao do WWF-Brasil que chama a ateno para

a urgncia de se proteger pelo menos 10% da riqueza natural mundial, o governo

brasileiro criou o Programa reas Protegidas da Amaznia (Arpa), com recursos

prprios e de doao do Global Environmental Facility (GEF), este administrado pelo

Banco Mundial, com o WWF-Brasil, o Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KfW)

por meio do Programa Piloto de Proteo s Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) e

da Fundao Gordon e Betty Moore da Califrnia. Esse importante programa contou

tambm com um grande apoio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).

O Programa Arpa tinha o objetivo de proteger 60 milhes de hectares de ecossistemas

naturais da Amaznia brasileira para a conservao da biodiversidade e o

desenvolvimento sustentvel. Ao fnal da primeira dcada do sculo XXI, j haviam sido

criadas no mbito do programa mais de 24 milhes de hectares de reas protegidas em

diversas categorias. Outro objetivo do programa dentro do componente Consolidao

e Gesto das Unidades de Conservao era o desenvolvimento da competncia

gerencial das equipes das unidades de conservao e de parceiros envolvidos em seu

planejamento e sua gesto.

Esse objetivo foi realizado, principalmente, pelo Ministrio do Meio Ambiente (MMA)

e pelo WWF-Brasil, em parceria com o IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas. Foram

ministrados 20 cursos em todos os estados da Amaznia para mais de 400 gestores e

outros profssionais ligados as unidades de conservao dessa regio.

Este livro que tenho o orgulho de apresentar resultado tambm dessa iniciativa e

chega em boa hora em nosso pas to carente de literatura sobre o tema. Ele resultado

de um trabalho a muitas mos da maioria dos professores que esteve envolvida tanto

na sua organizao quanto na implementao.

A publicao est dividida em introduo, mais quatro partes que sugerem, de forma

sequencial, o modelo de gesto das unidades de conservao, e por fm o relato da

Cl audi o V. Padua

IP Instituto de

Pesquisas Ecolgicas

APRESENTAO

WWF_CursosUC.indb 13 31/08/2012 17:20:07

14 pgina

experincia de avaliao dessa capacitao. Na introduo, foram descritos os

caminhos trilhados at chegar a essa obra e tambm os resultados alcanados por essa

capacitao. Em seguida, na primeira parte, realizada a contextualizao da gesto

sob a tica de polticas pblicas para a Amaznia e da legislao vigente. A segunda

parte apresenta o ciclo de gesto adaptativa, com noes sobre a elaborao de planos

de manejo, monitoramento e avaliao da gesto das unidades de conservao (nos

cursos tambm era ministrada uma aula sobre execuo fsica e fnanceira). Em

seguida, na terceira parte, so detalhados os temas principais da gesto de unidades de

conservao, tais como pesquisa e conhecimento, gesto integrada do conhecimento,

proteo, educao ambiental, uso pblico, instrumentos para a participao

comunitria, participao da sociedade civil e manejo forestal com base na produo

e conservao forestal. A quarta parte apresenta, de maneira inovadora, paradigmas

para a gesto das unidades de conservao. E, por fm, so apresentadas experincias

e percepes sobre a realizao dessa iniciativa de capacitao.

Esperamos que os leitores gostem e se benefciem com essa obra rara escrita por

profssionais de primeiro time e que combina, com muita propriedade e qualidade,

conhecimentos tericos e prticos da gesto de unidades de conservao.

Boa leitura!

WWF_CursosUC.indb 14 31/08/2012 17:20:07

15 pgina

Quis nostrud ad nostris pro

amat. Sed aliquo ut nisi alter ego

qid propter anno et cetera

As reas protegidas esto entre os instrumentos mais eficazes para promover a

conservao da natureza e, ao mesmo tempo, promover e apoiar o desenvolvimento

sustentvel. Com idas e vindas, elas ultrapassam o tempo, se renovam, se adaptam

a novos contextos e novas necessidades, mas seguem contribuindo, de forma

significativa, para atender aos interesses sociais em termos de conservao de

vrios valores que a natureza apresenta e da manuteno dos servios prestados por

seus ecossistemas.

Parece que a dcada de 2000 instaurou no pas uma nova realidade em relao s

unidades de conservao. O volume de criao de unidades de conservao, que

j vinha crescendo, se tornou ainda mais significativo. Os rgos gestores, tanto

estaduais quando federais, iniciaram um processo de contratao de gestores para

gerir esses espaos.

Isso tudo foi particularmente importante na Amaznia. E uma das molas propulsoras

dessa nova fase foi o Programa de reas Protegidas da Amaznia (Arpa), um programa

do governo brasileiro, com vrios parceiros, que tem como principal objetivo a

proteo de uma amostra ecologicamente representativa da biodiversidade da

Amaznia brasileira e manuteno dos servios ecolgicos, alm de colaborar para as

condies do desenvolvimento sustentvel de comunidades locais e fortalecimento do

Sistema Nacional de Unidades de Conservao (SNUC), por meio do apoio a unidades

de conservao, sobretudo federais e estaduais.

Uma das iniciativas mais ambiciosas do mundo em termos de conservao in situ, o

Arpa, provavelmente, tambm uma das de maior sucesso. No entanto, isso depende

das condies, como a alocao de equipes nas reas protegidas, e sua formao,

com cooperao tcnica a cargo, principalmente, de WWF-Brasil e da Deutsche

Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ, ento GTZ). Assim, o

programa Arpa alavancou uma demanda importante em relao qualifcao desses

profssionais. Logo, as pessoas contratadas para essa funo vinham das mais diversas

reas de formao: eram professores, advogados, mdicos-veterinrios, gegrafos,

engenheiros, entre outros. Ao se depararem com a prtica diria da gesto de reas

protegidas, viram-se navegando por mares at ento desconhecidos. A se apresentava

um potencial problema importante: como o Arpa poderia ser uma das iniciativas de

maior sucesso sem a qualifcao necessria dos gestores das unidades de conservao?

Em suma, como gerir, de forma efcaz, um bem pblico sem a formao necessria?

O WWF-Brasil, por meu intermdio, foi buscar a perspectiva de oferecer solues na

parceria com o IP-Instituto de Pesquisas Ecolgicas (IP), em contatos com Claudio

Padua. Chegamos concluso de que essas instituies tinham condies de contribuir

com a formao dos gestores das unidades de conservao. Essa ideia imediatamente

tomou corpo e muitas propores. Ela caiu na simpatia de um pblico muito grande e

logo aglutinaram-se a esse processo representantes de outras instituies e profssionais

liberais ligados ao mundo ambiental. Assim, a partir de necessidades, sobretudo da

realidade das instituies responsveis pela gesto das reas protegidas, e de ideias

iniciais propostas por ns, a proposta-base do curso foi construda por muitas mos, pois

foi elaborada a partir de uma ofcina principal, com uma participao bem diversifcada

de profssionais, incluindo representantes dos governos envolvidos, de vrios parceiros

do Arpa e de outras organizaes no-governamentais.

W

W

F

-

B

R

A

S

I

L

/

Z

I

G

K

O

C

H

Cl udi o C. Mar etti

Lder da Iniciativa

Amaznia Viva da

Rede WWF

APRESENTAO

WWF_CursosUC.indb 15 31/08/2012 17:20:09

16 pgina

Entre 2004 e 2010, WWF-Brasil e IP realizaram 20 cursos para gestores de unidades

de conservao da Amaznia. A cada edio, normalmente subregionalizada, se

procurou incluir os interessados e parceiros no refinamento da proposta-base para

a realidade da subregio. Com o passar do tempo, os formatos foram avaliados e

reelaborados vrias vezes, inclusive por meio de oficinas especficas, alm das

revises sistemticas, sempre com participao de alunos, professores e profissionais

vinculados experincia e representantes dos governos e das organizaes envolvidas

no Arpa e no processo de capacitao. Assim, creio que essa atividade teve em seu

bojo uma construo democrtica e participativa, e levou a uma vivncia que deixou

um legado de capacidade e conhecimento para uma gerao vida de formao e

informao. Desde a primeira reviso mais aprofundada, nos meandros do processo

WWF-Brasil e IP percebemos que o valor dos cursos era reconhecido e havia a

possibilidade de contribuies mais duradouras ento comeava a tomar forma

a ideia desse livro, seguindo diretrizes institucionais, mas novamente juntando

aspiraes antigas de contribuir para a melhoria das condies para a conservao

e o desenvolvimento sustentvel.

Ao longo desses anos, esse trabalho recebeu apoio fnanceiro de vrias instituies,

como da Rede WWF, da Fundao Gordon e Betty Moore, do prprio Programa Arpa

e diretamente da Cooperao Alem (GIZ). Em muitos momentos, os governos federal

e estaduais entraram com recursos signifcativos apoiando a participao de seus

gestores. No decorrer desses seis anos de atividade, contribumos para a formao de

mais de 400 gestores vinculados a unidades de conservao nos estados do Amazonas,

Par, Mato Grosso, Rondnia, Acre, Amap, Roraima, Maranho e Tocantins.

Seguindo as ideias iniciais de que esse processo acima indicado era temporrio, no

ano de 2011 o WWF-Brasil deixou de promover o curso, por entender que j havia

contribudo o sufciente, que havia responsabilidades a serem assumidas pelos

governos, e porque seria interessante diversifcar as perspectivas, como por meio

do compartilhamento da experincia com um pblico mais amplo e na busca do

aprofundamento mais especfco das capacidades. Tanto pelas ideias originais, quanto

pela adaptao nova realidade, e mesmo em busca do atendimento das demandas dos

interessados, decidimos concretizar o sonho do livro e pensamos em realizar cursos

de aprofundamento, tanto para alcance de nveis mais elevados de capacidade tcnica,

quanto pela oferta de formao com focos mais especfcos.

Esperamos, ento, que em apoio a novos cursos, ou apontando caminhos para os que

no tenham essa oportunidade, seja til contar com esse livro falando sobre nossa

experincia em formao. E que essas contribuies sejam efcazes para que o Brasil

alcance o nvel de excelncia na gesto de suas unidades de conservao e de seus

sistemas e subsistemas de reas protegidas, para o bem da natureza e da sociedade.

Boa leitura!

WWF_CursosUC.indb 16 31/08/2012 17:20:09

17 pgina

INTRODUO

A partir de 1937, quando foi criada a primeira unidade de

conservao (UC) brasileira, at os dias atuais, atingimos

a marca de 1.649

1

unidades distribudas pelo territrio

nacional. No entanto, como a criao apenas o ponto

de partida para a consolidao dessas reas, algumas

instituies governamentais e no-governamentais vm

atuando na capacitao dos profssionais dedicados

sua gesto. Entre as iniciativas aqui lembradas, esto os

programas da Fundao O Boticrio de Proteo Natureza,

da Escola Mvel do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

e dos Recursos Naturais Renovveis (Ibama) e do Instituto

Estadual de Florestas (IEF) de Minas Gerais.

Paralelamente a essas iniciativas, em 1995 surgiu o Centro

Brasileiro de Biologia da Conservao (CBBC), um centro

do IP - Instituto de Pesquisas Ecolgicas, destinado

ao aprimoramento tcnico de profssionais da biologia

da conservao. Aps uma dcada de experincia em

capacitao, recebemos o primeiro convite para ampliar os

nossos horizontes de atuao no Brasil. Naquele momento,

se renovava o quadro de profssionais do Ibama, com a

entrada de um nmero considervel de analistas ambientais

concursados, ampliando o quadro de gestores das UCs

apoiadas pelo Programa reas Protegidas da Amaznia

(Arpa). Esse programa do Governo Brasileiro apoiou

a criao de novas UCs a partir de 2002 para proteger

amostras representativas da diversidade biolgica do

bioma Amaznia. Alm disso, tem apoiado a consolidao

de UCs e tem estruturado um Fundo de reas Protegidas

para fnanciar a manuteno dessas UCs de proteo

integral e as atividades de controle e vigilncia de UCs de

uso sustentvel (Cludio Maretti, comunicao pessoal).

Diante da oportunidade de consolidar as UCs e fortalecer o

sistema de unidades de conservao, o CBBC ampliou seu

foco de capacitao, ou seja, alm de atender indivduos,

passou a trabalhar para o fortalecimento do corpo tcnico

de instituies na Amaznia Legal envolvidas na gesto

das unidades. Em abril de 2004, o ento Coordenador do

Programa de reas Protegidas do WWF-Brasil, Cludio

Maretti, reuniu-se com o Vice-presidente do IP, Claudio

Padua, para criar o Curso Introdutrio de Gesto de Unidades

de Conservao na Amaznia. Como o prprio nome sugere,

esse curso foi de curta durao para apresentar a viso geral

de um modelo de gesto aos profssionais atuantes nas

UCs federais, estaduais e municipais da Amaznia Legal.

Na poca, tambm se cogitou a possibilidade de criar outros

1 No Cadastro Nacional de Unidades de Conservao, foram

registradas, at junho de 2012, 886 UCs federais, 658 UCs

estaduais e 105 UCs municipais, contando com as Reservas

Particulares do Patrimnio Natural.

J os Eduar do Lozano Badi alli

Patr ci a Amar al Par anagu

INTRODUO:

OS PASSOS PARA

A CONSTRUO DE

UM SONHO

TPICOS:

INTRODUO

1. O PRIMEIRO ENCONTRO

2. O SEGUNDO ENCONTRO

3. O LTIMO ENCONTRO E A IDEIA

DE UM LIVRO

4. RESULTADOS ALCANADOS

5. UMA HISTRIA ESCRITA

POR MUITAS MOS

ANEXOS

WWF_CursosUC.indb 17 31/08/2012 17:20:10

18 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

dois programas de curso, em nvel avanado

2

, para assegurar a continuidade do processo

de formao e aprimoramento tcnico desses profssionais. Embora os cursos mais

avanados de capacitao no tenham se consolidado, o resultado dessa conversa foi

uma longa parceria entre WWF-Brasil e IP para vencer o desafo de levar at os gestores

e outros envolvidos na gesto das UCs, o que de melhor pudssemos compartilhar em

conhecimento terico e prtico. Mais que um curso de natureza introdutria, procuramos

criar um frum de discusso e de troca entre os participantes. A histria que contamos

nesse captulo registra todas as etapas de construo e amadurecimento de uma proposta

de Curso at a elaborao desse livro. Procuramos escrev-lo na primeira pessoa do

plural diferente dos demais captulos para enfatizar uma experincia compartilhada

e vivenciada, de forma intensa, por muitos atores que compreenderam o impacto dessa

iniciativa na gesto das unidades de conservao na Amaznia.

Esperamos que esse livro estimule o aperfeioamento de profssionais envolvidos na

gesto de UCs e oriente a construo de propostas de capacitao mais participativas,

como descreveremos a seguir.

1. O PRIMEIRO ENCONTRO

Foi no municpio de Manaus, em agosto de 2004, que realizamos a primeira ofcina de

trabalho para discutir o contedo, a metodologia e a estrutura desse Curso Introdutrio

(Figura 1). Naquela ocasio, contamos com a participao de 18 representantes do

Ibama

3

, dos rgos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) e ONGs dos estados do

Amap, Acre e Amazonas, alm de representantes do Ibama Braslia e do Ministrio

do Meio Ambiente (MMA) (Anexo I).

Durante o encontro, defnimos que o objetivo geral da capacitao seria o de proporcio-

nar aos participantes noes bsicas e orientaes para a gesto das unidades de con-

servao, baseadas em uma viso integradora das questes socioambientais, naturais

e ambientais relacionadas paisagem e ao contexto sociais. Complementarmente, os

objetivos especfcos que norteariam o curso, foram assim estabelecidos:

Oferecer capacitao aos responsveis pelas UCs e aos demais profssionais

envolvidos na sua gesto, contemplando os nveis federal, estadual e municipal,

alm de tcnicos que atuam em temas afns;

Fomentar o enfoque interdisciplinar e contextualizado s condies locais para

identifcar e resolver os desafos relacionados gesto das unidades de conservao;

Promover contato e intercmbio de informaes e experincias entre os

participantes, sobretudo entre profssionais que trabalham com unidades de

conservao em diferentes organizaes.

Aps essa defnio, os participantes passaram a trabalhar na composio de temas,

abordagens e enfoque metodolgico para as primeiras edies realizadas entre o fm

de 2004 e o primeiro semestre de 2005, nos estados do Amap, Acre e Amazonas.

2 O primeiro curso seria para o aprofundamento de temas j tratados pelo curso introdutrio e

de outros temas no contemplados como sistemas de informao geogrfica e sensoriamento

remoto, gesto compartilhada, comunicao, ecologia de paisagem, regularizao fundiria, entre

outros. O segundo, corresponderia a um curso de especializao ou mestrado profissional.

3 Em 2007, foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservao da Biodiversidade (ICMBio),

responsvel pela gesto das unidades de conservao federais, retirando do Ibama essa

competncia legal. A partir de 2007, observamos uma transio do corpo tcnico gestor das

UCs, do Ibama para o ICMBio.

WWF_CursosUC.indb 18 31/08/2012 17:20:10

19 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

Os temas sugeridos foram considerados em uma proposta de curso com durao de

10 dias (mdia de oito horas aula/dia) e a distribuio do tempo de aula para cada

assunto seguiu as recomendaes dos participantes que avaliaram os temas por grau

de importncia (Quadro 1).

Fi gur a 1: Integrantes da primeira ofcina em 2004

Quadr o 1: Primeiro programa do Curso Introdutrio de Gesto de Unidades

de Conservao na Amaznia

I - CONTEDO INTRODUTRIO

Evoluo da histria no Brasil e na Amaznia e a natureza dos

problemas socioambientais

Bioma Amaznia:

Caractersticas naturais e noes de distribuio de biodiversidade

Caractersticas culturais e histricas (abordando histrico da ocupao, ciclos

econmicos, grupos sociais, interao homem-ambiente)

reas protegidas como instrumento de conservao:

Evoluo e histria

II MANEJO DE PAISAGEM: NOES FUNDAMENTAIS

Ecologia da Paisagem

Definio de prioridades para a conservao e planejamento territorial

de UCs

WWF_CursosUC.indb 19 31/08/2012 17:20:11

20 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

Gesto de mosaicos e a integrao das diversas escalas de poder

(municipal, estadual e federal)

III-DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DE GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO

III.A) DIRETRIZES DE GESTO

Manejo, conservao e pesquisa

Importncia da pesquisa em UCs:

Linhas de pesquisa para a gesto de UCs: demandas e prioridades;

Infraestrutura, legislao relacionada e procedimentos administrativos;

Integrao e difuso dos resultados gerados.

Desafios e oportunidades para a conservao da diversidade biolgica

Proteo de UCs:

Controle e fscalizao;

Controle do acesso aos recursos de biodiversidade;

Noes de licenciamento ambiental.

Comunidades em UCs e no entorno: organizao e situao econmica

Organizao comunitria:

Cooperativismo, associativismo e formao de lideranas;

Metodologias participativas.

Manejo dos recursos naturais:

Planos de manejo;

Tecnologias de extrao e processamento: estudos de caso conforme a realidade

do estado.

Educao Ambiental e Uso Pblico:

Procedimentos metodolgicos para a educao ambiental;

Aspectos do uso pblico e terceirizaes;

Gesto de uso pblico.

III.B) INSTRUMENTOS DE GESTO

Gesto pblica de UCs:

Princpios de gesto pblica;

Gesto organizacional e papel do gestor;

Noes de planejamento estratgico;

Ciclo de gesto adaptativa.

Aspectos administrativos e operacionais:

Sistema de oramento pblico e procedimentos administrativos;

Indicadores de qualidade na prestao de servios pblicos;

WWF_CursosUC.indb 20 31/08/2012 17:20:11

21 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

Liderana e formao de equipes;

Gesto e articulao de equipes multi-institucionais;

Procedimentos para compras e solicitao de servios pelas UCs;

Noes de segurana operacional e uso de equipamentos.

Monitoramento e avaliao:

Monitoramento e avaliao da efetividade de gesto: identifcao e

monitoramento de indicadores de desempenho de gesto;

Monitoramento e avaliao do cumprimento dos objetivos da UC.

Instrumentos de planejamento:

Planos de manejo;

Plano de uso pblico;

Zoneamento;

Avaliao ecolgica rpida.

Aplicao de ferramentas e tcnicas (estudo de caso):

Cartografa bsica e Sistema de Informao Geogrfca.

Sustentao financeira de UCs:

Fontes de captao de recursos;

Gesto de recursos fnanceiros;

Elaborao de projetos;

Plano de negcio;

Procedimentos de doao;

Mecanismo de criao e funcionamento de fundos;

Acesso a recursos de compensao ambiental e converso de multas;

Procedimento da concesso de servios;

Refexes sobre sustentao e autonomia econmica da UC.

Participao:

Metodologias participativas;

Conselhos de gesto e gesto compartilhada;

Noes gerais de acordos, convnios, termos;

Comunicao: manejo de confitos e noes de comunicao estratgica.

A legislao sobre unidades de conservao e sua aplicao:

SNUC e Leis estaduais mais importantes;

Cdigo Florestal e Cdigo de Fauna;

Lei da Poltica Nacional do Meio Ambiente e Decreto;

Lei de Crimes Ambientais;

Lei n

o

8.666;

Resolues CONAMA (237/97 e 001/86, dentre outras);

Regime Jurdico nico;

Regularizao fundiria, desapropriao, posse de terra e demarcao;

Direitos de propriedade.

Tpicos especiais (estudos de caso)

Situao do SNUC na Amaznia (abordando quantas UCs e categorias, planos de

manejo, situao, conselhos, sobreposio entre UCs e entre Terras Indgenas e UCs);

WWF_CursosUC.indb 21 31/08/2012 17:20:11

22 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

Terras Indgenas (abordando sua prioridade, legislao, funo cultural,

papel para a conservao da biodiversidade, possibilidades do manejo

conservacionista).

IV - POLTICAS PBLICAS

Planos de desenvolvimento e poltica de conservao

Mecanismos de construo e avaliao de polticas pblicas

Potencialidade da UC para o desenvolvimento econmico regional:

Incentivos e oportunidades econmicas para a sustentabilidade.

Instrumentos de polticas pblicas:

Ordenamento territorial;

ZEE;

Avaliao ambiental estratgica.

importante mencionar que desde a primeira edio, todos os cursos foram avaliados

pelos participantes em duas etapas. A primeira, consistiu em avaliar a aula de cada

instrutor nos seguintes aspectos: clareza de exposio sobre o tema, adequao do

contedo, planejamento e utilizao do tempo disponvel, relacionamento com os

alunos e pontualidade s aulas. A segunda, consistiu em avaliar a proposta geral

de curso, considerando-se os objetivos, a adequao dos temas proposta, a carga

horria e tambm a infraestrutura local disponvel para a sua realizao. As respostas

obtidas ao fnal de cada edio nortearam os ajustes para as edies seguintes.

Em razo dessas avaliaes e diante da amplitude dos temas contemplados pelo

primeiro programa, da impossibilidade de tratar todos eles detalhadamente no

perodo de apenas 10 dias, surgiu a necessidade de se realizar um segundo encontro

para readequar o vasto contedo previamente defnido.

2. O SEGUNDO ENCONTRO

Aps a realizao das trs primeiras edies de curso, organizamos ento uma

segunda ofcina de trabalho em agosto de 2005 para apresentar os resultados iniciais

da capacitao; revisar o contedo do programa e sugerir novas alteraes, alm de

planejar as prximas edies (Figura 2).

Os profssionais convidados foram os participantes da ofcina de elaborao do

programa adotado em agosto de 2004; as instituies gestoras de unidades de

conservao envolvidas com o Programa Arpa; os representantes dos alunos dos

Estados do Amap, Acre e Amazonas; os parceiros locais, dos estados que auxiliaram

no desenvolvimento das edies; e os instrutores do curso. Durante a realizao do

evento, registramos a presena de 32 pessoas representando todos os grupos acima

mencionados (Anexo II).

As discusses entre os participantes e, sobretudo, entre os instrutores resultaram

em uma nova estrutura de programa mais concisa e que priorizou alguns assuntos,

conforme ilustrado pelo Modelo Conceitual apresentado na Figura 3.

WWF_CursosUC.indb 22 31/08/2012 17:20:11

23 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

Explicando esse Modelo, de dentro para fora temos: 1) O ciclo de gesto adaptativa;

2) Os programas de gesto e 3) O contexto local, que envolve tanto os programas

quanto o ciclo de gesto. O ciclo de gesto adaptativa inclui o planejamento; o

processo de implementao do que foi planejado (ou seja, dos programas de gesto);

o monitoramento e a avaliao da gesto, que, por sua vez, retroalimenta esse ciclo.

Os programas de gesto so desenvolvidos para o cumprimento de funes atribudas

s unidades de conservao

4

, tais como proteger a diversidade biolgica e os recursos

4 Essa uma relao de funes ou objetivos bsicos, sem distino entre objetivos de unidades

de conservao de proteo integral ou unidades de conservao de uso sustentvel.

Fi gur a 2: Integrantes da segunda ofcina em 2005

Figura 3: Modelo conceitual do Curso Introdutrio de Gesto de Unidades de Conservao na Amaznia

Contexto:

Histrico

Legislao

Polticas Pblicas

3

2

2

2

2

1

Gesto

Adaptativa:

Planejamento

Implementao

Monitoramento

Avaliao

Relaes Sociais:

Manejo sustentvel dos

recursos naturais;

Participao social

Conhecimento

Proteo

Educao amb.

Visitao pblica

WWF_CursosUC.indb 23 31/08/2012 17:20:12

24 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

naturais; preservar ecossistemas; incentivar a pesquisa cientfca, demais estudos

e monitoramento ambiental; promover a educao ambiental, a visitao pblica e o

turismo ecolgico; e assegurar o uso sustentvel de recursos naturais. J o contexto

aborda os problemas socioambientais, os padres de ocupao no Brasil e na Amaznia,

polticas pblicas e legislao ambiental.

Esse modelo conceitual foi adotado como referncia para revisar a sequncia de temas

e contedos da proposta de Curso Introdutrio que se apresenta no Quadro 2.

Quadro 2: Segundo programa do Curso Introdutrio de Gesto de Unidades de Conservao na Amaznia

I CONTEXTO

Evoluo dos problemas socioambientais (Brasil e Amaznia):

atores sociais e padres de ocupao

Polticas pblicas (infraestrutura, polticas de desenvolvimento

e de conservao)

Legislao (SNUC, crimes ambientais)

II GESTO ADAPTATIVA (PARTE 1)

Ciclo de gesto adaptativa: noes de planejamento e elaborao

de planos de manejo

Aspectos administrativos e operacionais

Captao de recursos e sustentabilidade fnanceira

III TEMAS RELATIVOS AOS PROGRAMAS DE GESTO

Gesto do conhecimento

Plano de proteo de UCs

Instrumentos para participao comunitria

Participao social

Noes de manejo sustentvel de recursos forestais

Educao ambiental

Visitao pblica: ecoturismo

IV GESTO ADAPTATIVA (PARTE 2)

Monitoramento e avaliao da gesto

V - DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O GESTOR DE UCS

A maioria dos temas acima citados originalmente apresentavam outros nomes que, com o

passar do tempo, foram substitudos pelos instrutores para expressar melhor o contedo

das aulas, conforme descrito no ltimo captulo desse livro, que avalia a demanda por

capacitao em gesto de UCs, a partir das nossas experincias e percepes.

WWF_CursosUC.indb 24 31/08/2012 17:20:12

25 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

Nesse encontro, tambm decidimos manter a carga horria de 80 horas distribudas

em 10 dias consecutivos. A novidade foi incorporar na estrutura de curso apresentaes

dos participantes sobre suas experincias de gesto ao fnal de cada dia. Dessa forma,

fortalecemos a troca de experincias que enfatizamos desde o incio desse processo

de capacitao.

3. O LTIMO ENCONTRO E A IDEIA DE UM LIVRO

Ao longo de seis anos de atividade, percebemos ainda poucas iniciativas de capacitao

como essa. Assim, publicar a experincia acumulada ao longo de sete anos de parceria

sempre foi um desejo das instituies IP e WWF-Brasil. A boa receptividade, por

parte dos alunos e instrutores, reforou ainda mais a ideia de consolidar o programa

de curso em um material de consulta e referncia aos profssionais da rea ambiental

e a todos os gestores de UCs, especialmente queles que esto sendo capacitados na

Amaznia Legal.

Para isso, em fevereiro de 2009, realizamos uma ltima ofcina em Braslia, onde

convidamos todos os instrutores presentes a participar como autores de captulos

(Anexo III).

Com base no modelo conceitual ilustrado pela Figura 3, revisamos tanto a sequncia dos

temas quanto o contedo para inserir outros tpicos tais como conselho gestor e manejo

forestal. Portanto, os captulos que se apresentam nessa publicao correspondem

s aulas ministradas pelos instrutores que participaram das edies de curso mais

recentes, realizadas aps essa ofcina.

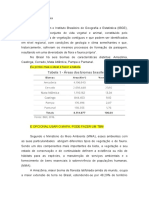

4. RESULTADOS ALCANADOS

Os resultados dessa grande parceria se consolidaram entre os anos de 2004 e 2010 com

a realizao de 20 edies de Curso, distribudas em todos os Estados da Amaznia

Legal (Tabela 1).

Capacitamos, no total, 425 profssionais que, direta ou indiretamente, atuavam em 184

unidades de conservao. Ousamos dizer que essa iniciativa foi a maior j registrada

no bioma amaznico at o momento, e esperamos que esse processo continue para

assegurar a efetividade da gesto nas unidades de conservao brasileiras.

WWF_CursosUC.indb 25 31/08/2012 17:20:12

26 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

continua >>

Tabel a 1: Edies do curso com nmero de participantes

N

LOCAL DO

CURSO

PERODO

ESTADO

ATENDIDO

N

PARTICIPANTES

1 Macap/AP novembro-04 AP 25

2 Rio Branco/AC dezembro-04 AC 24

3 Manaus/AM abril-05 AM 24

4 Belm/PA dezembro-05 PA e MA 17

5 Macap/AP dezembro-05 AP 22

6 Porto Velho/RO fevereiro-06 RO 24

7 Cuiab/MT abril-06 MT 23

8 Boa Vista/RR julho-06 RR e AM 27

9 Manaus/AM maio-07 AM e TO 21

10 Rio Branco/AC setembro-07 AC e RO 19

11 Belm/PA novembro-07 PA 25

12 Rio Branco/AC junho-08 RO e AM 20

13 Manaus/AM - I agosto-08 AM 25

14 Manaus/AM - II agosto-08 PA e TO 14

Fi gur a 4: Mapa com as unidades de conservao contempladas pelo Curso Introdutrio de Gesto

de Unidades de Conservao na Amaznia

WWF_CursosUC.indb 26 31/08/2012 17:20:13

27 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

continuao >>

continua >>

N

LOCAL DO

CURSO

PERODO

ESTADO

ATENDIDO

N

PARTICIPANTES

15 Belm/PA outubro-08 MT, AP e AM 17

16 Manaus/AM junho-09 AM, RO e TO 22

17 Manaus/AM novembro-09 AM, RO, TO e MT 20

18 Braslia/DF novembro-09 AC, TO e AP 12

19 Cuiab/MT abril-10 MT 19

20 Manaus/AM maio-10 AC, AM, RO e RR 25

Tabel a 2: Unidades de conservao cujos gestores foram contemplados pelos cursos

N UC UNIDADES DE CONSERVAO UF

USO SUSTENTVEL

1 APA Algodoal-Maiandeua PA

2 APA Bananal-Canto TO

3 APA Belm PA

4 APA da Chapada dos Guimares MT

5 APA das Cabeceiras do Rio Paraguai MT

6 APA do Baixo Rio Branco RR

7 APA do Lago de Tucuru PA

8 APA do Rio Curia AP

9 APA Estadual da Caverna de Maroaga AM

10 APA Estadual Foz do Rio Santa Tereza TO

11 APA Estadual Lago de Palmas TO

12 APA Estadual Peixe Angical TO

13 APA Fazendinha AP

14 APA Federal Meandros do Rio Araguaia TO

15 APA Ilha Combu PA

16 APA Margem Direita Setor Puduari -Solimes AM

18 APA Margem Esquerda Setor Aturi-Apuauzinho AM

19 APA Margem Esq. Set. Tarum Au Tarum Mirim AM

20 APA P da Serra Azul MT

21 APA So Geraldo do Araguaia PA

22 ARIE Seringal Nova Esperana AC

23 FLONA Altamira PA

WWF_CursosUC.indb 27 31/08/2012 17:20:13

28 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

continuao >>

continua >>

N UC UNIDADES DE CONSERVAO UF

USO SUSTENTVEL

24 FLONA Aman PA

25 FLONA Crepori PA

26 FLONA de Caxiuan PA

27 FLONA do Amap AP

28 FLONA do Anau RR

29 FLONA do Bom Futuro RO

30 FLONA do Humait AM

31 FLONA do Iquiri AM

32 FLONA do Jamari RO

33 FLONA do Macau AC

34 FLONA do Tapajs PA

35 FLONA Itaituba I PA

36 FLONA Itaituba II PA

37 FLONA Jamanxim AM

38 FLONA Jatuarana AM

39 FLONA Mapi-Inauini AM

40 FLONA Pau Rosa AM

41 FLONA Santa Rosa do Purus AC

42 FLONA Sarac-Taquera PA

43 FLONA Tef AM

44 FLONA Trairo PA

45 FLOREST de Canutama AM

46 FLOREST de Faro PA

47 FLOREST de Maus AM

48 FLOREST de Paru PA

49 FLOREST de Tapau AM

50 FLOREST do Rio Gregrio AC

51 FLOREST do Rio Liberdade AC

52 RDS Rio Amap AM

53 RDS Alcobaa PA

54 RDS Aman AM

55 RDS Cujubim AM

56 RDS de Matupiri AM

WWF_CursosUC.indb 28 31/08/2012 17:20:13

29 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

continuao >>

continua >>

N UC UNIDADES DE CONSERVAO UF

USO SUSTENTVEL

57 RDS de Uatum AM

58 RDS do Juma AM

59 RDS do Piranha AM

60 RDS do Rio Iratapuru AP

61 RDS do Tup AM

62 RDS Itatup-Baqui PA

63 RDS Mamirau AM

64 RDS Piagau-Purus AM

65 RDS Pucuru-Araro PA

66 RDS Rio Madeira AM

67 RDS Rio Negro AM

68 RDS Uacari AM

69 RESEX Canutama AM

70 RESEX Mata Grande MA

71 RESEX do Alto Juru AC

72 RESEX Alto Tarauaca AC

73 RESEX Arapiuns PA

74 RESEX Arapixi AM

75 RESEX Arioca-Pruan PA

76 RESEX Auati-Paran AM

77 RESEX Barreiro das Antas RO

78 RESEX Cajari AP

79 RESEX Catu-Ipixuna AM

80 RESEX Chico Mendes AC

81 RESEX Ciriaco MA

82 RESEX Lago do Cuni RO

83 RESEX de Chocoar Mato Grosso MT

85 RESEX do Baixo Juru AM

86 RESEX do Cazumb-Iracema AC

87 RESEX do Lago do Capan Grande AM

88 RESEX do Mdio Juru AM

89 RESEX do Rio Cajari AP

90 RESEX do Rio Juta AM

WWF_CursosUC.indb 29 31/08/2012 17:20:13

30 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

continuao >>

continua >>

N UC UNIDADES DE CONSERVAO UF

USO SUSTENTVEL

91 RESEX Rio Gregorio AM

92 RESEX Extremo Norte do Tocantins TO

93 RESEX Guariba-Roosevelt MT

94 RESEX Ipa-Anilzinho PA

95 RESEX Mapu PA

96 RESEX Marinha de Maracan PA

97 RESEX Marinha de Soure PA

98 RESEX Mdio Purus AM

99 RESEX Rio Xingu PA

100 RESEX Rio Iriri PA

101 RESEX Rio Ituxi AM

102 RESEX Rio Ouro Preto RO

103 RESEX Rio Unini AM

105 RESEX Riozinho do Afrsio PA

106 RESEX Riozinho Liberdade AM

107 RESEX Terra Grande Pracuba PA

108 RESEX Verde para Sempre PA

PROTEO INTEGRAL

109 ESEC Antnio Mujica Nava RO

110 ESEC Cuni RO

111 ESEC de Apiacs MT

112 ESEC de Taiam MT

113 ESEC do Iqu MT

114 ESEC do Rio Acre AC

115 ESEC do Rio Madeirinha MT

116 ESEC do Rio Roosevelt MT

117 ESEC Gro Par PA

118 ESEC Jari PA

119 ESEC Juami-Japur AM

120 ESEC Juta-Solimes AM

121 ESEC Marac RR

122 ESEC Rio Ronuro MT

123 ESEC Serra das Araras MT

WWF_CursosUC.indb 30 31/08/2012 17:20:13

31 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

continuao >>

continua >>

N UC UNIDADES DE CONSERVAO UF

PROTEO INTEGRAL

124 ESEC Serra dos Trs Irmos RO

125 ESEC Terra do Meio PA

126 Monumento Natural das rvores Fossilizadas TO

127 PAREST Canto TO

128 PAREST Corumbiara RO

129 PAREST Cristalino MT

130 PAREST da Serra Azul MT

131 PAREST de Monte Alegre PA

132 PAREST do Araguaia MT

133 PAREST do Chandless AC

134 PAREST do Xing MT

135 PAREST Dom Osrio Stoffel MT

136 PAREST Guajar-Mirim RO

137 PAREST Jalapo TO

138 PAREST Lajeado TO

139 PAREST Massairo Okamura MT

140 PAREST Matupiri AM

141 PAREST Rio Negro Setor Norte AM

142 PAREST Rio Negro Setor Sul AM

143 PAREST Serra dos Martrios Andorinhas PA

144 PAREST Sumama AM

145 PAREST Tucum MT

146 PAREST Jos Incio da Silva - Z Bolo Fl MT

147 PAREST Igaraps do Juruena MT

148 PARNA Jamanxin PA

149 PARNA Serra da Mocidade RR

150 PARNA Cabo Orange AP

151 PARNA Chapada dos Guimares MT

152 PARNA da Amaznia PA

153 PARNA da Serra da Cutia RO

154 PARNA da Serra do Divisor AC

155 PARNA de Anavilhanas AM

156 PARNA do Araguaia TO

WWF_CursosUC.indb 31 31/08/2012 17:20:13

32 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

continuao >>

N UC UNIDADES DE CONSERVAO UF

PROTEO INTEGRAL

157 PARNA do Ja AM

158 PARNA do Juruena MT

159 PARNA do Pantanal Matogrossense MT

160 PARNA Ja AM

161 PARNA Mapinguari AM

162 PARNA Nhamund AM

163 PARNA Pacas Novos RO

164 PARNA Pico da Neblina AM

165 PARNA Rio Novo PA

166 PARNA Serra do Monte Roraima RR

167 PARNA Serra do Pardo PA

168 PARNA Viru RR

169 PARNA dos Campos Amaznicos AM

170 PARNA Montanhas do Tumucumaque AP

171 Parque Ambiental Belm PA

172 Parque da Cidade - Me Bonifcia MT

173 REBIO da Fazendinha AP

174 REBIO de Gurupi MA

175 REBIO do Abufari AM

176 REBIO do Jaru RO

177 REBIO do Lago Piratuba AP

178 REBIO do Parazinho AP

179 REBIO do Rio Trombetas PA

180 REBIO do Uatum AM

181 REBIO Guapor RO

182 REBIO Maicuru PA

183 REBIO Nascente da Serra do Cachimbo PA

UCs EM PROCESSO DE CRIAO PELO PROGRAMA ARPA

17 Unidade de Conservao Croa/Valparaso AC

84 RESEX do Baixo Rio Branco-Jauaperi RR

104 Unidade de Conservao Lavrados de Roraima RR

184 UC Cabeceira do Grande Xingu MT

continuao >>

WWF_CursosUC.indb 32 31/08/2012 17:20:13

33 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

5. UMA HISTRIA ESCRITA POR MUITAS MOS

O desafo em concretizar tantas edies desse curso em todo o territrio amaznico

s foi possvel graas ao apoio e a participao de vrias instituies e pessoas que

acreditaram nessa iniciativa desde o princpio. Por isso, agradecemos ao Ministrio

do Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes de Conservao da Biodiversidade, ao

Funbio, ao Banco Mundial/GEF e ao banco alemo Kfw.

Agradecemos em especial, aos rgos estaduais de meio ambiente (OEMAs), GIZ, e a

todas as ONGs locais que atuam nos estados contemplados por essa capacitao, a saber:

Fundao Vitria Amaznica (FVA), Instituto Piagau e Instituto de Desenvolvimento

Sustentvel do Amazonas (IDESAM) (AM); Instituto de Estudos Socioambientais -

IESA (AP); SOS Amaznia (AC); Associao de Defesa Etno Ambiental Kanind (RO);

Instituto Centro Vida e Fundao Ecolgica Cristalino (MT).

Tambm no poderamos deixar de reconhecer a dedicao de pessoas que foram

fundamentais na organizao das edies de curso em cada Estado (Tabela 3) e

tampouco dos instrutores que ministraram aulas em alguns dos cursos ao longo dos

anos (Tabela 4). Sem esse auxlio, certamente as difculdades logsticas seriam muito

maiores. Registramos aqui os nossos mais sinceros agradecimentos.

Tabel a 3: Organizadores e colaboradores das edies do Curso Introdutrio de Gesto

de Unidades de Conservao na Amaznia

UF NOME INSTITUIO

AC

Cristina Maria Batista de Lacerda SEMA

Moacyr Arajo Silva WWF-Brasil

Silvia Helena Costa Brilhante SOS Amaznia

AM

Artemsia do Valle IPAAM

Christina Fischer IPAAM

Claudia Pereira de Deus Instituto Piagau

Daniel Rios de Magalhes Borges Ibama

Domingos Moreira Macedo CEUC/SDS

Fabiana Cerqueira Nogueira de S IP

Marco Antnio Vaz de Lima SEDEMA

Marcos Roberto Pinheiro WWF-Brasil

Mario Douglas Fortini de Oliveira Ibama

Nailza Pereira de Sousa IP

AP

Adriana do Socorro Vilhena Nascimento WWF-Brasil

Jessejames Lima da Costa SEMA

Marcelo Ivan Pantoja Creo WWF-Brasil

Teresa Cristina Dias Ibama

continua >>

WWF_CursosUC.indb 33 31/08/2012 17:20:14

34 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

UF NOME INSTITUIO

MT

Alexandre Milar Batistella SEMA

Andr Alves ICV

Eduardo Muccillo de Barcellos Ibama

Eliane Fachim SEMA

Eliani Pena SEMA

Renato Aparecido de Farias Inst Ecolgico Cristalino

PA Ivelise Fiock SECTAM

RO

Ana Rafaela DAmico Ibama

Carolina Carneiro da Fonseca ICMBio

Marcos Eugnio Lengruber Porto SEDAM

Neide Faccin Kanind

RR Antnio Lisboa Ibama

SP

Fernanda Rossetto IP

Hercules Heleno Marcondes Quelu IP

Ivete de Paula IP

Lidiane Aparecida de Paula IP

Lus Gustavo Hartwig Quelu IP

DF

Fernando Vasconcelos WWF-Brasil

Francisco Jos Barbosa de Oliveira Filho WWF-Brasil

Jos Maria de Freitas Fernandes WWF-Brasil

Tabel a 4: Instrutores em algumas edies do Curso Introdutrio de Gesto de Unidades de

Conservao na Amaznia

NOME INSTITUIO

Adriana Ramos ISA

Aginaldo Queiroz GTA

Alexandra Carla Almeida Silva (in memorian) Funbio

Alexandre Uezu IP

Analuce Freitas TNC

Angelo de Lima Francisco ICMBio

Arnaldo Jnior Sema/AC

Aristides Guimares Neto Ibama

continuao >>

continua >>

WWF_CursosUC.indb 34 31/08/2012 17:20:14

35 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

NOME INSTITUIO

Carlos Eduardo Marinelli ISA

Claudio V. Padua IP

Cristina Velasquez ISA

Danilo Costa Souza Consultor

Danilo Pisani Souza Consultor

David McGrath IPAM/ UFPA

Edson Vidal Imazon/ Esalq-USP

Eugnio Pantoja Amazon Link

Fbio Barreiros Sebrae/AP

Francisco Missias Ibama/AC

Gilberto Sales ICMBio

Gislane Gomes Consultora

Iara Vasco Ferreira MMA

Jasylene Abreu WWF-Brasil

Jos Augusto Padua UFRJ

Jos Luiz Franco MMA

Jlio Gonchorosky ICMBio

Leandro Valle Ferreira Museu Emlio Goeldi

Luciana Simes WWF-Brasil

Manoel Amaral IEB

Mrcia R. Lederman GIZ

Mrcia Dieguez Leuzinger Procuradora do Estado do Paran

Marcos Antnio Reis Arajo Consultor

Maria das Graas de Souza IP

Maria Helosa Fernandes Consultora

Maria Olatz Cases GIZ; Consultora

Miguel Lanna WWF-Brasil; Kfw

Neide Baptista Gonalves Miranda Consultora

Nurit Bensusan IEB

Paulo Amaral IMAZON

Paulo Carneiro ICMBio

Raquel Biderman Consultora

Rita Mesquita INPA

Sherre Prince Nelson IP continua >>

continuao >>

WWF_CursosUC.indb 35 31/08/2012 17:20:14

36 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

NOME INSTITUIO

Suzana M. Padua IP

Therese Aubreton Consultora

Ubiracy Arajo Ministrio Pblico Federal

ANEXOS

Anexo I : Participantes do primeiro encontro e instituies representantes

NOME INSTITUIO

Analzita Mller

MMA-Programa Arpa

UCP-Unidade Coordenadora do Programa Assessora, Braslia-DF

Celso Roberto Crcomo

OP-Oficina de Projetos

Moderador, So Paulo

Cludia Pereira de Deus

INPA-Instituto Nacional de Pesquisa da Amaznia e IPI-

Instituto Piagau

Cludio C. Maretti

WWF-Brasil

Coordenador de Programa reas Protegidas, Braslia- DF

Cristina Maria Batista de

Lacerda

SEMA-Sec. E. M. Ambiente e Recursos Naturais

Gerente Tcnica do ZEE, Acre

Eduardo Badialli

IP - Instituto de Pesquisas Ecolgicas

Coordenador de Pesquisa, Amazonas

Fbio Arajo

MMA-Diretoria de reas Protegidas

Gerente de Projetos, Braslia-DF

Fenelon Mller

CNPT

Coordenao Arpa, Braslia-DF

Fernanda Colares Brando

IESA-Instituto de Estudos Socioambientais

Gerente Tcnica, Amap

Gabriel Marchioro

Ibama

Assessoria CGEUC/DIREC, Braslia - DF

Jessejames Lima da Costa

SEMA-Sec. E. M. Ambiente

Chefe Diviso de UCs, Macap-AP

Lindomar Soares Rezende

SOS Amaznia

Tcnica em EA, Acre

continuao >>

continua >>

WWF_CursosUC.indb 36 31/08/2012 17:20:14

37 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

NOME INSTITUIO

Maria Olatz Cases

GTZ/PCE

Perita, Amazonas

Patrcia A. Paranagu

IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas

Coordenao Acadmica, So Paulo

Srgio Henrique Borges

FVA - Fundao Vitria Amaznica

Coordenador de Pesquisa, Amazonas

Teresa Cristina Albuquerque de

Castro Dias

Ibama

Analista Ambiental e Gerente Programa RPPN

Coord. (Subst.) NUC, Amap

Thiago Cardoso

IP-Instituto de Pesquisas Ecolgicas

Pesquisador (Manejo dos Recursos Naturais), Amazonas

Thiago Straus Rabelo

Ibama

Analista Ambiental da ESEC Anavilhanas, Amazonas

Valria de Ftima Gomes

Pereira

SOS Amaznia

Coordenadora das Aes do Consrcio AMAZONIAR, Acre

Zar Augusto Soares

PDA-SCA-MMA

Componente equipe tcnica PDA-Mata Atlntica, Braslia-DF

Anexo I I : Participantes do segundo encontro e instituies representantes

NOME INSTITUIO

Ailton Dias dos Santos IEB Instituto Internacional de Educao do Brasil, Braslia DF

Alexandra C. Almeida da Silva FUNBIO, Rio de Janeiro

Alexandre Uezu IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas, So Paulo

Analzita Mller

MMA-Programa Arpa

UCP-Unidade Coordenadora do Programa Assessora, Braslia-DF

Anglica Griesinger Ibama/ CGEUC, Braslia - DF

Arlindo Gomes Filho Ibama Resex do Cazumb Iracema, Acre

Carlos Eduardo Anselmo CI/ SDS, Amazonas

Celso Roberto Crcomo

OP-Oficina de Projetos

Moderador, So Paulo

Cludio C. Maretti

WWF-Brasil (& UICN)

Coordenador de Programa reas Protegidas, Braslia- DF

continuao >>

continua >>

WWF_CursosUC.indb 37 31/08/2012 17:20:14

38 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

NOME INSTITUIO

Claudio Padua

IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas,

Coordenador de Pesquisa, So Paulo

Cristina Maria Batista de

Lacerda

SEMA-Sec. E. M. Ambiente e Recursos Naturais

Gerente Tcnica do ZEE, Acre

Daniel Rios de M. Borges Ibama, Amazonas

Danilo Costa de Souza Consultor, Braslia DF

Eduardo Badialli

IP - Instituto de Pesquisas Ecolgicas

Coordenador de Pesquisa, Amazonas

Eliana Maria Corbucci Ibama/ DIREC, Braslia DF

Gordon Armstrong IEB Instituto Internacional de Educao do Brasil, Braslia DF

Gustavo Wachtel GTZ, Braslia DF

Henyo Trindade Barreto Filho IEB Instituto Internacional de Educao do Brasil, Braslia DF

Jessejames Lima da Costa

SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente

Chefe Diviso de UCs, Amap

Jos Augusto Padua UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro

Jlio Gonchorosky Ibama, Braslia DF

Marcos Antnio Reis Arajo GFA/ IP Projeto Doces Matas, Minas Gerais

Maria Olatz Cases

GTZ/PCE

Perita, Amazonas

Neide B. G. Miranda Consultora, Rio de Janeiro

Onofra Cleuza R. Azevedo SOS Amaznia, Amazonas

Patrcia A. Paranagu

IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas

Coordenao Acadmica, So Paulo

Renato da Silveira IPI - Instituto Piagau, Amazonas

Rogrio Lopes Meireles IESA, Amap

Ronaldo Weigand Jr. Arpa/ SBF/ MMA, Braslia DF

Slvia Fernandes IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas, So Paulo

Suzana M. Padua IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas, So Paulo

Teresa Cristina Albuquerque de

Castro Dias

Ibama, Analista Ambiental e Gerente Programa RPPN

Coord. (Subst.) NUC, Amap

continuao >>

WWF_CursosUC.indb 38 31/08/2012 17:20:14

39 pgina

INTRODUO: OS PASSOS PARA A CONSTRUO DE UM SONHO

Anexo I I I : Participantes do terceiro encontro e instituies representantes

NOME INSTITUIO

Adriana Ramos ISA

Aristides Guimares Neto ICMBio

Carlos Eduardo Marinelli ISA

Danilo Pisani de Souza Consultor

Eduardo Badialli IP

Francisco Jos Barbosa de Oliveira Filho WWF-Brasil

Gilberto Sales ICMBio

Jasylene Abreu WWF-Brasil

Marco Antnio Vaz de Lima IP

Maria Olatz Cases Consultora

Miguel Lanna WWF-Brasil

Nailza Pereira de Sousa IP

Neide Baptista Gonalves Miranda Consultora

Patrcia Amaral Paranagu IP

Paulo Amaral Imazon

Suzana Machado Padua IP

JOS EDUARDO LOZANO BADIALLI:

Engenheiro agrnomo, especialista em turismo e meio ambiente e mestre em uso

pblico em reas protegidas. Foi diretor de meio ambiente da Prefeitura da Estncia

de Atibaia/SP entre 1990 e 1998. Trabalha no IP desde 2000, quando iniciou a

estruturao dos projetos dessa instituio na regio do baixo Rio Negro, Amazonas.

Atualmente coordena o CBBC, centro de cursos livres do IP.

E-mail: edubadi@ipe.org.br

PATRCIA AMARAL PARANAGU:

Engenheira Florestal, especialista em Gesto Ambiental e mestre em Cincias

da Engenharia Ambiental. Trabalhou no Instituto do Homem e Meio Ambiente da

Amaznia como pesquisadora e coordenadora do projeto Cidades Sustentveis. No

IP, foi coordenadora acadmica do CBBC e do Programa de Capacitao para Gestores

de Unidades de Conservao na Amaznia IP/ WWF-Brasil. Atualmente, coordena o

programa para a criao do Jardim Botnico junto a Escola Superior de Conservao

Ambiental e Sustentabilidade (ESCAS) e consultora da Arvorar Solues Florestais

Ltda. em diagnsticos de vegetao para a implantao e gesto de UCs.

E-mail: paranagua@ipe.org.br

WWF_CursosUC.indb 39 31/08/2012 17:20:14

WWF_CursosUC.indb 40 31/08/2012 17:20:17

PARTE 1:

CONTEXTUALIZAO

DA GESTO DE UNIDADES

DE CONSERVAO

W

W

F

-

B

R

A

S

I

L

/

Z

I

G

K

O

C

H

WWF_CursosUC.indb 41 31/08/2012 17:20:18

W

W

F

-

B

R

A

S

I

L

/

A

D

R

I

A

N

O

G

A

M

B

A

R

I

N

I

WWF_CursosUC.indb 42 31/08/2012 17:20:22

W

W

F

-

B

R

A

S

I

L

/

A

D

R

I

A

N

O

G

A

M

B

A

R

I

N

I

43 pgina

Adr i ana Ramos

AS UNIDADES DE

CONSERVAO NO

CONTEXTO DAS

POLTICAS PBLICAS

TPICOS:

INTRODUO

1. O QUE POLTICA PBLICA

2. CRONOLOGIA DA POLTICA

AMBIENTAL NO BRASIL

3. O SISTEMA NACIONAL DE MEIO

AMBIENTE (SISNAMA)

4. HISTRICO DOS PROCESSOS

DE CRIAO DE UNIDADES DE

CONSERVAO

5. O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES

DE CONSERVAO (SNUC)

6. IMPLEMENTAO DE POLTICAS

PBLICAS

7. RELAES ENTRE POLTICAS

SETORIAIS

8. DESAFIO DA TRANSVERSALIDADE

9. AVALIAO DE POLTICAS

PBLICAS

CONSIDERAES FINAIS

REFERNCIAS

INTRODUO

Entre os diversos desafos postos aos gestores de unidades

de conservao atualmente est o de lidar com as questes

polticas e institucionais que tanto podem ameaar quanto

benefciar essas reas. Para dar conta dessa tarefa, preciso

conhecer e compreender as polticas pblicas que regem a

ao do Estado nas reas protegidas e em seu entorno.

No que concerne s unidades de conservao na Amaznia

brasileira, as dinmicas e tendncias de ocupao e as

polticas de desenvolvimento que interferem no uso da

terra, na proteo e na gesto das unidades de conservao

merecem uma ateno especial.

Por isso, fundamental para o gestor de unidade de

conservao (UC) conhecer e analisar os principais

instrumentos das polticas pblicas relacionadas s reas

protegidas, bem como suas relaes com outras polticas

afns. S assim, a gesto da unidade poder se dar de modo

articulado s demais aes e estratgias desenvolvidas em

um dado territrio.

Esse captulo pretende contribuir com esse processo, a

partir de uma melhor compreenso sobre o que poltica

pblica, como as polticas ambientais se estruturaram no

Brasil, como elas e as demais polticas setoriais interagem

nos processos de criao de unidades de conservao,

como a sociedade civil organizada tem participado desses

processos e como se pode avaliar as polticas pblicas.

1. O QUE POLTICA PBLICA

A defnio mais bsica de poltica pblica diz que se trata da

ao governamental com objetivos especfcos. Ou, ainda,

de um conjunto de procedimentos formais e informais que

expressam relaes de poder e que se destinam resoluo

pacfca dos confitos quanto a bens pblicos.

Entretanto, para compreender a interao de diferentes

polticas em um mesmo territrio necessrio entend-las

como []um conjunto de aes e omisses que manifestam

uma modalidade de interveno do Estado em relao a uma

questo que chama a ateno, o interesse e a mobilizao

de outros atores da sociedade civil

5

. Frequentemente

estabelecida por algum instrumento normativo, a poltica

pblica afeta o processo social em curso, consolidando a

posio do Estado em relao questo. A poltica estatal

no constitui nem um ato refexo nem uma ao isolada,

mas um conjunto de iniciativas e respostas, manifestas

ou implcitas, que observadas em um momento histrico

5 Oszlak e ODonnell, 1976:21.

WWF_CursosUC.indb 43 31/08/2012 17:20:22

44 pgina

GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO: COMPARTILHANDO UMA EXPERINCIA DE CAPACITAO

e um contexto determinado permitem inferir a posio predominante do Estado frente

a uma questo que atrai setores signifcativos da sociedade

6

.

Essa uma abordagem to importante quanto delicada, especialmente em razo das

enormes distncias guardadas entre a forma pela qual tais polticas so implementadas

no territrio e as bases conceituais e formais sobre as quais esto formuladas. A

posio do Estado no necessariamente a que est nos documentos ofciais.

Alm disso, cabe incluir nessa anlise a complexidade das polticas pblicas em

regies e temas, onde o limite entre o pblico e privado uma zona cinza de defnies

pouco claras. No preciso ir para as regies mais remotas do pas para encontrar

proprietrios de terras e empreendedores que esto vereadores, prefeitos, deputados

ou at governadores, e que no fazem essa distino ao tomar suas decises.

Por tudo isso, fundamental compreender que []as polticas pblicas vo muito

alm da ao governamental que visa a coordenar os meios disposio do Estado

e as atividades privadas, para a realizao de objetivos socialmente relevantes e

politicamente determinados (BUCCI, 2002, p. 241)

7

.

A poltica pblica transcende os instrumentos normativos de plano ou de programa

e revestida pela autoridade do Poder Pblico, tendo carter imperativo, mas deve

contar tambm com a participao dos agentes privados. As polticas pblicas podem

ser produzidas sob distintas estruturas legais e institucionais, em distintos contextos,

sistemas e regimes polticos. As polticas pblicas sempre resultam de presses sociais,

na maioria das vezes, organizadas e representativas da sociedade como um todo.

Para uma adequada formulao de polticas, preciso um processo de planejamento

que parta do reconhecimento da questo ou tema a ser tratado, e da identifcao

do problema que se pretende resolver. Em seguida, fundamental identifcar as

necessidades, as demandas, o que preciso para resolver o problema, fxando objetivos

claros. A defnio da poltica deve levar em considerao as diferentes opes e

possibilidades, de modo a garantir o melhor retorno na interveno. A etapa fnal a

avaliao das consequncias da poltica implementada.

A forma como as polticas vem sendo formuladas e implementadas, entretanto, nem

sempre segue esse roteiro bsico. Se analisarmos o histrico da poltica ambiental no

Brasil, veremos que os aspectos conjunturais, muitas vezes, so mais determinantes

para a tomada de deciso poltica.

2. CRONOLOGIA DA POLTICA AMBIENTAL NO BRASIL

Para analisar o histrico da poltica ambiental no Brasil preciso considerar o cenrio

internacional e o contexto poltico-institucional no qual ela se insere.

J no Brasil Colnia, as normas refetem uma preocupao com a manuteno dos recursos

naturais associada ao seu uso econmico, tendo em vista a importncia da madeira

e de seus subprodutos para a Coroa Portuguesa, que mantinha o monoplio sobre sua

explorao. A iniciativa de criar uma legislao apropriada data de 1920, quando o ento