Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Livro Achinaglobal

Livro Achinaglobal

Enviado por

Alcir MartinsTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Livro Achinaglobal

Livro Achinaglobal

Enviado por

Alcir MartinsDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Governo Federal

Secretaria de Assuntos Estratgicos da

Presidncia da Repblica

Ministro Wellington Moreira Franco

Presidente

Marcio Pochmann

Diretor de Desenvolvimento Institucional

Geov Parente Farias

Diretor de Estudos e Relaes Econmicas

e Polticas Internacionais, Substituto

Marcos Antonio Macedo Cintra

Diretor de Estudos e Polticas do Estado,

das Instituies e da Democracia

Alexandre de vila Gomide

Diretora de Estudos e Polticas Macroeconmicas

Vanessa Petrelli Corra

Diretor de Estudos e Polticas Regionais, Urbanas

e Ambientais

Francisco de Assis Costa

Diretor de Estudos e Polticas Setoriais

de Inovao, Regulao e Infraestrutura, Substituto

Carlos Eduardo Fernandez da Silveira

Diretor de Estudos e Polticas Sociais

Jorge Abraho de Castro

Chefe de Gabinete

Fabio de S e Silva

Assessor-chefe de Imprensa e Comunicao

Daniel Castro

Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria

URL: http://www.ipea.gov.br

Fundao pbl i ca vi ncul ada Secr et ar i a de

Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica,

o Ipea fornece suporte tcnico e institucional s

aes governamentais possibilitando a formulao

de inmeras polticas pblicas e programas de

desenvol vi mento brasi l ei ro e di sponi bi l i za,

para a sociedade, pesquisas e estudos realizados

por seus tcnicos.

Braslia, 2011

Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ipea 2011

As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, no

exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ou da

Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica.

permitida a reproduo deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte.

Reprodues para fins comerciais so proibidas.

A China na nova congurao global : impactos

polticos e econmicos / organizadores: Rodrigo

Pimentel Ferreira Leo, Eduardo Costa Pinto,

Luciana Acioly.- Braslia : Ipea, 2011.

352 p. : grfs., tabs.

Inclui bibliograa.

ISBN 978-85-7811-119-9

1. Crescimento Econmico. 2. Desenvolvimento

Econmico. 3. Poltica Econmica. 4. China. I. Leo,

Rodrigo Pimentel Ferreira. II. Pinto, Eduardo Costa.

III. Silva, Luciana Acioly da. IV. Instituto de

Pesquisa Econmica Aplicada.

CDD 338.951

A China na nova congurao global : impactos

polticos e econmicos / organizadores: Rodrigo

Pimentel Ferreira Leo, Eduardo Costa Pinto,

Luciana Acioly.- Braslia : Ipea, 2011.

352 p. : grfs., tabs.

Inclui bibliograa.

ISBN

1. Crescimento Econmico. 2. Desenvolvimento

Econmico. 3. Poltica Econmica. 4. China. I. Leo,

Rodrigo Pimentel Ferreira. II. Pinto, Eduardo Costa.

III. Silva, Luciana Acioly da. IV. Instituto de

Pesquisa Econmica Aplicada.

CDD 338.951

SUMRIO

APRESENTAO .................................................................................7

PREFCIO ..........................................................................................9

INTRODUO ...................................................................................13

CAPTULO 1

O EIXO SINO-AMERICANO E AS TRANSFORMAES DO SISTEMA

MUNDIAL: TENSES E COMPLEMENTARIDADES COMERCIAIS,

PRODUTIVAS E FINANCEIRAS .....................................................................19

Eduardo Costa Pinto

CAPTULO 2

A ASCENSO CHINESA: IMPLICAES PARA AS

ECONOMIAS DA EUROPA ..........................................................................79

Sandra Poncet

CAPTULO 3

A ARTICULAO PRODUTIVA ASITICA E OS EFEITOS

DA EMERGNCIA CHINESA ......................................................................115

Rodrigo Pimentel Ferreira Leo

CAPTULO 4

CHINA E NDIA NO MUNDO EM TRANSIO: O SISTEMA

SINOCNTRICO E OS DESAFIOS INDIANOS ...............................................165

Diego Pautasso

CAPTULO 5

A ASCENSO CHINESA E A NOVA GEOPOLTICA E GEOECONOMIA

DAS RELAES SINO-RUSSAS ..................................................................195

William Vella Nozaki

Rodrigo Pimentel Ferreira Leo

Aline Regina Alves Martins

CAPTULO 6

A EXPANSO DA CHINA PARA A FRICA:

INTERESSES E ESTRATGIAS ....................................................................235

Padraig Carmody

Francis Owusu

CAPTULO 7

CHINA E AMRICA LATINA NA NOVA DIVISO

INTERNACIONAL DO TRABALHO ..............................................................269

Alexandre de Freitas Barbosa

CAPTULO 8

CHINA E BRASIL: OPORTUNIDADES E DESAFIOS .......................................307

Luciana Acioly

Eduardo Costa Pinto

Marcos Antonio Macedo Cintra

NOTAS BIOGRFICAS......................................................................351

APRESENTAO

A ltima dcada do sculo XX foi marcada pelo fm da Guerra Fria (1947-1991),

que gerou modifcaes importantes no sistema internacional em decorrncia do au-

mento do poder dos Estados Unidos tanto no mbito poltico como no econmico.

O domnio destes s no foi total no plano econmico, quela poca, em virtude

da nova emergncia produtiva da sia mais especifcamente do Sudeste Asitico ,

capitaneada no primeiro momento pelo Japo e posteriormente pela China.

Na dcada de 2000, esse milagre asitico deixou de ser fenmeno regional

para se tornar realidade mundial, ultrapassando as fronteiras do espao geogrfco

asitico. A China, lder dessa dinmica, tornou-se o principal produtor e expor-

tador mundial de manufaturas e importante mercado consumidor de mquinas

e equipamentos da Europa e dos pases asiticos mais desenvolvidos, assim como

de matrias-primas de pases da Amrica Latina, da frica e da sia em desen-

volvimento. Da mesma forma que a Inglaterra fez durante a Primeira Revoluo

Industrial, a China tem alterado a diviso internacional do trabalho e tem sido

considerada a fbrica do mundo.

Ser que a ascenso chinesa est provocando mudanas estruturais no

sistema mundo? Essa questo ganhou ainda mais relevncia com a crise de 2008,

pois geralmente so nesses momentos de crise que se abrem possibilidades para

que alguns Estados consigam subir na hierarquia do sistema mundial.

Para muitos, a manifestao da grave crise global desde 2008 tornou mais

claro o conjunto de sinais da decadncia relativa dos Estados Unidos, evidenciando

um novo deslocamento do centro dinmico da Amrica (Estados Unidos) para

a sia (China) e o reaparecimento da multicentralidade geogrfca mundial.

Esse quadro permitiu aos pases de grande dimenso geogrfca e populacional

assumirem maior responsabilidade no desenvolvimento mundial, tais como o

Brasil, a ndia, a Rssia e a frica do Sul, alm, claro, da China, que tem sido a

grande propulsora dessas transformaes.

Para outros, ainda muito cedo para afrmar a decadncia dos Estados Unidos

e incorrer no mesmo erro dos analistas dos anos 1970 que decretaram o fm

da hegemonia norte-americana , dadas as fontes de poder da ordem capitalista

que este pas ainda detm: a moeda e as armas. Isso no signifca afrmar que os

Estados Unidos perderam poder relativo, sobretudo em decorrncia da ascenso

da China, mas sim que os Estados Unidos ainda possuem grande estoque de

poder, apesar de sua reduo no perodo recente.

8 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

Independentemente de uma ou outra trajetria, existem evidncias claras

de que a ascenso da China no sistema mundial tem provocado modifcaes

profundas na ordem poltica e econmica nesse incio de sculo XXI.

A compreenso do papel da China nessa dinmica complexa requer cada vez

mais estudos e pesquisas. Neste sentido, o livro A China na nova confgurao

global: impactos polticos e econmicos busca identifcar e analisar o papel

destacado que esse pas exerce na nova ordem internacional nesse sculo XXI,

bem como os possveis impactos dessa nova dinmica para diversos pases e

regies, especialmente para o Brasil.

Marcio Pochmann

Presidente do Ipea

PREFCIO

Foi com grande satisfao que recebi o convite para escrever um prefcio ao

novo livro do Ipea sobre a China. O livro contm uma srie de monografas que

tratam de vrios aspectos da China, de sua poltica externa e de suas relaes

com o Brasil. A realizao desse conjunto de pesquisas refete a crescente impor-

tncia das relaes sino-brasileiras e uma nova vocao do Ipea para o estudo de

temas internacionais com impacto na realidade brasileira. O livro constitui uma

contribuio relevante para melhor compreender o desenvolvimento chins, a

crescente projeo internacional da China e o novo signifcado da parceria estra-

tgica entre o Brasil e a China.

No plano interno, a China, aps 30 anos de rpida expanso de seu produto

interno bruto (PIB), procura agora acelerar a transformao de seu modelo de

crescimento em direo a um modelo assentado no consumo e na qualidade mais

que no investimento e no crescimento do PIB. Essa transformao, se conduzida

com xito, dar um passo importante para consolidar a situao da China como

uma potncia econmica global e como um pas desenvolvido. Essa modifcao

tambm far da China um parceiro cada vez mais importante ao transform-la

no maior importador mundial e em um investidor externo cada vez mais signif-

cativo. Acompanhar os rumos dessa transio e procurar entender seus avanos e

obstculos importante para defnir a nova fase das relaes sino-brasileiras e para

identifcar sinergias entre os planos de desenvolvimento do Brasil e da China.

O crescimento chins, que em trs dcadas transformou a China na segunda

potncia econmica mundial, fez que o pas tambm se projetasse em nvel global

e se tornasse um ator relevante em todas as grandes questes internacionais. Tal

ascenso est associada dos demais pases emergentes e dos pases em desenvol-

vimento em geral e traz consigo a perspectiva de uma transformao sem prece-

dentes na ordem internacional, com uma grande reduo do fosso que separa os

pases em desenvolvimento dos pases desenvolvidos. O Brasil, como integrante

do BRICS (Brasil, Rssia, ndia, China e frica do Sul) e de outros grupos dos

quais a China faz parte, tambm um importante ator nesse processo e nele v

o embrio do que o ministro das Relaes Exteriores, Antonio Patriota, tem cha-

mado de uma multipolaridade benigna.

Brasil e China tm como um dos princpios de sua poltica exterior a solida-

riedade com os demais pases em desenvolvimento. A crescente demanda chinesa

por matrias-primas e a internacionalizao das empresas chinesas tm levado a

China a aumentar seu comrcio com a frica e a Amrica Latina e a realizar im-

portantes investimentos nessas duas regies.

10 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

O Brasil tem a Amrica do Sul e a Amrica Latina e Caribe (ALC) como

prioridades de sua poltica exterior e mantm com a regio vnculos polticos,

econmico-comercias e culturais privilegiados. A presena chinesa na ALC

deve assim ser acompanhada com ateno, com vista inclusive a identifcar

oportunidades de promoo do desenvolvimento regional, por exemplo, na

integrao da infraestrutura.

No caso da frica, a partir do governo do presidente Lula, a poltica ex-

terna brasileira passou a atuar decididamente na intensifcao dos laos com

o continente africano, em particular com os pases lusfonos, e a buscar coad-

juvar nos esforos de desenvolvimento dos pases africanos. A China vem tam-

bm expandindo suas relaes polticas, econmicas e comerciais com a frica.

De novo, essa atuao chinesa nesse continente deve ser entendida e nela pode-

mos identifcar, alm dos naturais elementos de competio na rea comercial e

de investimentos, oportunidades de cooperao trilateral.

A relao da China com a ndia e sua evoluo nos prximos anos consti-

tui captulo importante da ascenso asitica, tanto do ponto de vista geopoltico

quanto do da integrao econmica e expanso das cadeias produtivas do conti-

nente. A dinmica das relaes entre a China e a Rssia, especialmente luz das

mudanas ocorridas nas ltimas dcadas do sculo XX e no incio do sculo XXI,

em que o cenrio internacional passou por profundas transformaes, assume

carter crescentemente estratgico. A evoluo das cadeias produtivas asiticas

assume papel crescente nos fuxos de comrcio mundial e poder ter papel deter-

minante tambm na inovao tecnolgica nas prximas dcadas. Em todas essas

reas, os autores trazem contribuies relevantes e estimulantes para a compreen-

so da poltica externa chinesa.

A relao da China com os Estados Unidos hoje talvez a mais importante

relao bilateral para os dois parceiros, em particular no atual cenrio de crise

nas economias desenvolvidas e de continuao do ciclo de rpido crescimento da

China. O rebalanceamento econmico mundial depende de ajustes nas econo-

mias americana e chinesa, que devem ser seguidos para entender a nova confgu-

rao da geografa econmica do sculo XXI.

A relao da China com a Europa, embora no se revista do mesmo signi-

fcado simblico, ainda a relao dominante em termos econmicos, por ser a

Unio Europeia o maior parceiro comercial chins e grande investidor na China.

A crise fnanceira tem dado novos contornos a essa relao, tendo a China se

transformado em importante credor de alguns pases europeus.

Todos esses estudos criam o pano de fundo para a anlise da relao sino-

-brasileira, que cresceu a um ritmo acelerado nos ltimos dez anos, tendo-se di-

versifcado e ganhado complexidade. O dilogo poltico se intensifcou no plano

11 Prefcio

bilateral com frequentes visitas de chefes de Estado, encontros de alto nvel e

criao da Comisso Sino-Brasileira de Alto Nvel de Concertao e Cooperao

(Cosban), que hoje conta com 11 subcomisses e vrios grupos de trabalho.

O dilogo ganhou tambm uma crescente dimenso multilateral com a criao

dos BRICS e do G-20, refetindo mudanas na ordem internacional. A fm de dar

uma viso estratgica e de longo prazo a essas relaes e defnir objetivos de mdio

e longo prazo e aes concretas em cada rea, os dois pases adotaram em 2010 o

Plano de Ao Conjunta 2010-2014.

A China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil em 2009 e o

maior investidor em 2010, o que refete a complementaridade das duas econo-

mias. O crescimento muito rpido do comrcio, com a concentrao da pauta de

exportaes do Brasil em poucas matrias-primas e o rpido crescimento das im-

portaes totais brasileiras da China, aliado elevao das importaes de produ-

tos de baixo custo, deram a essa relao uma imagem de desafos e oportunidades.

Tal imagem se tornou mais preocupante com a crise.

Quando de sua recente visita China, a presidente Dilma Roussef indi-

cou a seus interlocutores a necessidade de dar um salto qualitativo na relao.

Construindo a relao sobre a base do crescimento recente, os dois lados devem

trabalhar conjuntamente para corrigir desajustes e assim garantir um cresci-

mento acelerado da relao no futuro em bases mais equilibradas e em direo

a outras reas. Em todos os campos se deve buscar explorar as sinergias entre os

planos de desenvolvimento do Brasil e da China, focalizando a cooperao em

reas de interesse comum.

Com o presente volume, o Ipea presta contribuio relevante para a anlise

das relaes com a China, tema cada vez mais importante para a poltica externa

brasileira. Iniciativas como essa so particularmente importantes para reduzir a

brecha de conhecimento em relao China, contribuindo para a construo de

uma relao sino-brasileira realmente estratgica, que combine objetivos de longo

prazo e aes concretas para equacionar problemas e promover um salto qualitati-

vo nessa relao a partir de uma clara viso dos interesses brasileiros.

China, setembro de 2011.

Clodoaldo Hugueney

Embaixador do Brasil na China

INTRODUO

Nada seria mais equivocado do que julgar

a China segundo nossos critrios europeus.

Lorde Macartney, 1794

Quando a China despertar, o mundo tremer.

Napoleo Bonaparte, 1816

S se pode falar alto [no sistema mundial]

quando se tem muito dinheiro.

Deng Xiaoping, 1992

Em 1793, o lorde Macartney e sua comitiva desembarcaram em terras chinesas,

mais especifcamente no porto de Canto nico autorizado a receber estran-

geiros ocidentais , com a misso de criar um canal comercial entre Inglaterra

e China, que at aquela altura nunca tinha aberto suas portas a outra nao.

O imperador Qianlong refutou duramente a proposta

1

e a reao inglesa foi

arrombar as portas. A derrota chinesa garantiu o domnio ingls no Sudeste

Asitico ao longo do sculo XIX, bem como auxiliou na formao de um rancor

histrico entre a China e o Ocidente durante o sculo XX. Alain Peyreftte, ao

refazer o caminho de Macartney em 1960, constatou que muito do que houvera

sido descrito pela comitiva inglesa, h quase dois sculos, se mantivera quase

intacto, afrmando, assim, que o imobilismo relativo fora a marca da China

naquele longo perodo (PEYREFITTE, 1997).

Essa foi uma das razes que motivou, no fm dos anos 1940, o surgimento

da Revoluo Comunista. Segundo o lder revolucionrio, Mao Tse-Tung, a mo-

dernizao e a eliminao da pobreza na China somente aconteceriam mediante

a ruptura do regime imperialista, responsvel pelo atraso do pas em relao s

principais potncias capitalistas e pela cristalizao das relaes sociais. Desde

ento, a China iniciou um processo de transio de sua condio de imprio im-

vel para se tornar o pas mais dinmico no incio do sculo XXI. Como relatou o

prprio Peyreftte, em meados da dcada de 1990, esse processo ganhou grande

1. Para Peyrette (1997, p. 11), um incidente aparentemente sem importncia selou o fracasso de Macartney: ele

se negou a executar o kotow isto , a se prosternar, em conformidade com o protocolo da corte, encostando nove

vezes a cabea no cho, diante do imperador. [...] No h maior ofensa aos homens do que chocar seus rituais e seus

costumes, o que sempre um sinal de desprezo. A corte Celeste escandalizou-se. O imperador abreviou a misso.

14 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

dinamismo em virtude da confgurao da era Deng Xiaoping. Em outras pala-

vras, o drago estava despertando de sua longa hibernao e, consequentemente,

provocando profundas transformaes econmicas e polticas no sistema interna-

cional, como previra Napoleo Bonaparte h quase 200 anos.

A ascenso chinesa tem sido impressionante! A economia cresce 10% ao ano

(a.a) h mais de 30 anos, sendo hoje considerada a fbrica do mundo, mesmo

ttulo j dado outrora a seu algoz do sculo XIX. No plano da poltica interna-

cional, o Estado chins tem obtido mais poder tanto no mbito das instituies

multilaterais Organizao das Naes Unidas (ONU), Organizao Mundial

do Comrcio (OMC), Fundo Monetrio Internacional (FMI), Banco Mundial,

G-20 fnanceiro etc. como nas negociaes bilaterais com outros pases. Fica

cada vez mais evidente que boa parte das transformaes ocorridas no sistema

econmico e poltico internacional neste incio do sculo XXI nova diviso

internacional do trabalho e mudanas nas posies relativas de determinados Es-

tados nacionais na hierarquia do sistema mundial foi fruto da ascenso econ-

mica e poltica da China e de seus desdobramentos para o resto do mundo.

No plano internacional, a China de Deng Xiaoping saiu de sua condio de

grande isolamento caracterstico do perodo maosta (1949-1976) para resta-

belecer suas alianas com vrias naes capitalistas, a fm de apoiar suas polticas

de modernizao econmica sem afetar sua estabilidade poltica. A progressiva

retomada das relaes exteriores, em um cenrio de expanso de sua economia,

permitiu China adquirir relevncia cada vez maior nas mudanas do comrcio

internacional, nas estratgias das empresas transnacionais, entre outros aspectos.

Foi nesse cenrio que a China conseguiu subir vrios degraus na hierarquia

do sistema mundial, sendo atualmente um dos pases indispensveis na mesa de

negociao dos principais confitos econmicos e polticos do sistema internacio-

nal. Apesar disso, os Estados Unidos permaneceram com elevada concentrao de

poder econmico, poltico e militar moeda de curso internacional (dlar), t-

tulos do Tesouro como ativos lquidos de ltima instncia da economia mundial,

quase metade dos gastos militares do mundo, forte capacidade de infuenciar as

negociaes dos organismos multilaterais , embora tivesse reduzido o seu poder

relativo em decorrncia dos efeitos da crise internacional de 2008 e do prprio

aumento de poder chins. Recentemente, Henry Kissinger chegou a afrmar que

os lderes da China e dos Estados Unidos no tm tarefa mais importante do

que implementar a verdade: que nenhum dos dois pases ser capaz de algum dia

dominar o outro (apud DIEGUEZ, 2011, p. 38).

Essa nova relao entre China e Estados Unidos, consolidada na dcada de

2000, provocou signifcativas modifcaes na dinmica econmica mundial at a

crise internacional de 2008. Neste sentido, os Estados Unidos exerceram o papel

de consumidor de ltima instncia do mundo, ao passo que a China afrmou-se

15 Introduo

como principal produtor mundial de manufaturas intensivas em tecnologia e em

mo de obra, assim como importante supridor da demanda americana, ao mesmo

tempo em que se transformou em um grande mercado consumidor de mquinas e

equipamentos europeus, japoneses e coreanos e de matrias-primas petrleo, mine-

rais, produtos agrcolas etc. asiticas, africanas, latino-americanas e do Leste Euro-

peu. Os mecanismos de transmisso da dinmica chinesa possibilitaram crescimento

quase sincronizado em diversos pases das vrias regies do mundo sia, frica,

Amrica Latina e Europa. Vale ressaltar que a ampliao das relaes econmicas e

polticas entre a China e diversos pases/regies vem se confgurando a partir de uma

totalidade do sistema internacional fortemente complexa, pois essa ampliao ori-

gina, ao mesmo tempo, oportunidades e ameaas para esses pases que precisam ser

mais bem compreendidas, sobretudo no que diz respeito aos efeitos sobre o Brasil.

Por esses e outros motivos, no menos importantes, extremamente opor-

tuno ampliar a compreenso do papel da China na nova confgurao da ordem

mundial no sculo XXI, buscando analisar os impactos econmicos e polticos de

sua ascenso para determinados pases (Estados Unidos, Brasil, Rssia e ndia) e

regies (Europa, Sudeste Asitico e Amrica Latina).

Para tanto, este livro composto de oito captulos. O primeiro deles, O eixo

sino-americano e as transformaes do sistema mundial: tenses e complementaridades

comerciais, produtivas e fnanceiras, escrito por Eduardo Costa Pinto, mostra os

efeitos da relao entre a China e os Estados Unidos, denominada de siamesa,

para a dinmica e para as transformaes do sistema mundial no incio do sculo

XXI. Aps analisar os dados comerciais, industriais e fnanceiros bilaterais entre

estes dois pases, o autor argumenta que a dinmica da economia mundial criou

uma teia, no necessariamente planejada, de interesses norte-americanos e chi-

neses muito difcil de ser desfeita e, em boa medida, responsvel pelas mudanas

do sistema econmico e poltico mundial novos fuxos comerciais, produtivos e

fnanceiros que tm se acelerado aps a crise internacional de 2008. Por fm, afr-

ma que a conjuntura econmica e poltica internacional posterior crise de 2008

confgurou-se como ponto de bifurcao histrica em que esto abertas as possibi-

lidades para que alguns Estados consigam subir na hierarquia do sistema mundial.

No segundo captulo, A ascenso chinesa: implicaes para as economias da

Europa, Sandra Poncet analisa a relao estabelecida entre a China e a Europa,

destacando os diversos canais dos impactos positivos e negativos comerciais,

econmicos e sociais dessa maior aproximao. Em primeiro lugar, avaliam-se os

efeitos da concorrncia nos mercados de exportao entre China e Unio Europeia

para o desempenho comercial dos pases europeus, estabelecendo comparaes

entre a Alemanha e a Frana. Os dados primrios sugerem que os pases euro-

peus resistiram bem concorrncia da China, j que as indstrias manufatureiras

da Europa deixaram de produzir bens menos sofsticados, passando a engendrar

16 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

produtos de mais alta qualidade. Em segundo lugar, discutem-se os impactos eco-

nmico e social da internacionalizao das empresas europeias na China, obser-

vando como os canais comerciais afetam o mercado de trabalho europeu e quais

os principais fatores explicativos do declnio de produo na Europa.

No terceiro captulo, A articulao produtiva asitica e os efeitos da emergncia

chinesa, Rodrigo Pimentel Ferreira Leo apresenta as caractersticas da articulao

produtiva na sia que foi e vem sendo responsvel pelo acelerado desenvolvimento

econmico da regio, desde os anos 1950 at o momento presente. Desenvolvi-

mento este que pode ser dividido em duas etapas diferenciadas: a capitaneada pelo

Japo entre 1950 e meados dos anos 1990 e a liderada pela China ps-crise

asitica de 1997 at dos dias atuais. O autor explora a diferenciao entre essas duas

etapas. Primeiramente, o foco compreender o caminho percorrido pela China

para deixar de ser mais uma nao que se benefciou da articulao produtiva asiti-

ca, tornando-se um ator protagonista dessa articulao. Posteriormente, enfatiza as

modifcaes no comrcio e no investimento direto estrangeiro (IDE) na dcada de

2000, perodo em que a China se tornou o centro dinmico regional.

No quarto captulo, China e ndia no mundo em transio: o sistema sinocntri-

co e os desafos indianos, Diego Pautasso analisa a evoluo e as mudanas polticas e

econmicas nas relaes sino-indianas (China e ndia) entre 1991 e 2011. O pano

de fundo utilizado para explicar essas mudanas a ideia de que se enfrenta, desde

a dcada de 1970, uma transio de longa durao do sistema mundial, ao estilo

Wallerstein/Arrighi, da hegemonia americana para a chinesa, isto , estar-se-ia a ca-

minho de um sistema sinocntrico. A partir dessa premissa, o captulo realiza breve

histrico das relaes sino-indianas para, em seguida, analisar a ascenso da China e

sua aproximao com a ndia, sobretudo no plano econmico, a partir da mudana

operada pelo fm da bipolaridade e da rivalidade sino-sovitica.

No quinto captulo, A ascenso chinesa e a nova geopoltica e geoeconomia das

relaes sino-russas, William Vella Nozaki, Rodrigo Pimentel Ferreira Leo e Aline

Regina Alves Martins investigam as contradies e as complementaridades sub-

jacentes aproximao recente entre China e Rssia, levando em conta tanto as

desconfanas histricas entre esses pases como a reaproximao em um contexto

de ascenso chinesa e de reestruturao do Estado russo. Os autores ressaltam

ainda que a anlise da relao sino-russa s pode ser feita luz de suas decises

estratgicas associadas a: i) busca pela afrmao nacional na regio eurasitica; ii)

movimentaes de aproximao e de distanciamento com os Estados Unidos; e

iii) questes militares e energticas.

No sexto captulo, A expanso da China para a frica: interesses e

estratgias, Padraig Carmody e Francis Owusu investigam as estratgias

geoeconmicas de comrcio e de investimento chinesas para a frica,

17 Introduo

buscando mostrar que essa regio passou a ter importncia central para as

polticas globais de segurana energtica particularmente os combustveis

fsseis dos Estados Unidos e, sobretudo, da China. A princpio, discute-

se a aproximao e a estratgia chinesa para o continente africano realizada

partir de 2000 para, em seguida, analisar os impactos econmicos dessa

expanso, ressaltando os efeitos desse processo para o sistema poltico e

para a reestruturao dos Estados africanos.

No stimo captulo, China e Amrica Latina na nova diviso internacional

do trabalho, Alexandre de Freitas Barbosa realiza um panorama das relaes

econmicas entre a China e os pases da Amrica Latina na dcada de 2000,

ensejando mostrar que a ascenso chinesa ao criar nova diviso internacional

do trabalho confgurou novos dilemas estruturais para os pases da regio

que, necessariamente, so refetidos na agenda do desenvolvimento de cada

pas. Neste sentido, descrevem-se as diferentes estratgias de insero exter-

na da China e da Amrica Latina nos anos 1990, bem como a evoluo das

relaes econmicas fuxo de comrcio e de capitais entre 1998 a 2008.

A aps realizar uma tipologia, ao estilo histrico-estrutural, para identifcar as

diferentes formas de relao entre a China e os pases da regio, o captulo dis-

cute os vrios desafos estruturais que esto postos e que recolocam a questo

do desenvolvimento nacional a partir da tica cepalina.

Por fm, no oitavo captulo, China e Brasil: oportunidades e desafos, Luciana Acioly,

Eduardo Costa Pinto e Marcos Antonio Macedo Cintra apresentam os desafos que

o Brasil ter de enfrentar com a ampliao de suas relaes comerciais, produtivas e

fnanceiras com a potncia em ascenso chinesa. Relaes estas que evoluram acelera-

damente ao longo da dcada de 2000 e que tendem a se aprofundar ainda mais aps

a crise internacional de 2008, em virtude da tentativa do governo chins de mudar

seu padro de crescimento conforme exposto no XII Plano Quinquenal (2011-2015).

O captulo afrma que a aproximao com a China cria oportunidades de curto e de

mdio prazo melhora dos termos de troca, utilizao do funding chins, possveis

acordos de cooperao tecnolgica etc. para o Brasil que, se no forem bem aprovei-

tadas, podero representar ameaas no longo prazo, em virtude: i) da perda de partici-

pao das exportaes brasileiras em terceiros mercados para a China; ii) dos efeitos da

concorrncia chinesa para a estrutura produtiva nacional; e iii) da perda do controle

estratgico sobre fontes de energia (petrleo) e de recursos naturais (terras e minas).

Boa leitura!

Rodrigo Pimentel Ferreira Leo

Eduardo Costa Pinto

Luciana Acioly

Organizadores

18 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

REFERNCIAS

DIEGUEZ, F. Subelevao na sia. Retrato do Brasil, n. 42, p. 34-38,

jan. 2011.

PEYREFITTE, A. O imprio imvel ou o choque dos mundos. Rio de Janeiro:

Casa Jorge Editorial, 1997.

CAPTULO 1

O EIXO SINO-AMERICANO E AS TRANSFORMAES DO

SISTEMA MUNDIAL: TENSES E COMPLEMENTARIDADES

COMERCIAIS, PRODUTIVAS E FINANCEIRAS

Eduardo Costa Pinto

*

1 INTRODUO

A primeira dcada do sculo XXI foi marcada por importantes transformaes

no sistema econmico e poltico internacional. Os atentados de 11 de Setembro

de 2001 foram o marco para a mudana na conjuntura internacional da dcada

de 2000 em relao aos anos 1990, uma vez que no plano geopoltico o governo

George W. Bush ampliou o unilateralismo dos Estados Unidos, trazendo a guerra

para o centro da discusso internacional guerra no Afeganisto e no Iraque e

a luta contra o terrorismo internacional , ao mesmo tempo que adotou uma

poltica monetria e fscal expansionista que foi um dos elementos responsveis

pelo forte ciclo de crescimento da economia mundial entre 2003 e 2007 (taxa de

4,7% na mdia anual).

A nova conjuntura do sistema poltico e econmico global, em curso desde

o incio do sculo, no foi apenas uma decorrncia da ao unilateral do Estado

americano; pelo contrrio, o que se verifcou, ao longo da dcada de 2000, foi o

retorno e a emergncia de atores representativos nos espaos de disputa global,

tais como a Rssia, a ndia e a China. O aumento recente de poder deste ltimo

pas est vinculado ao seu forte dinamismo econmico que se articulou com o

crescimento recente da sia, da frica, da Amrica Latina e da Europa. A despeito

do aumento do poder relativo de alguns Estados, os Estados Unidos mantm uma

elevada concentrao do poder econmico e poltico , pois possui a moeda de

curso internacional dlar , a maior economia mundial (24,4% do produto

interno bruto PIB global em dlares correntes em 2009) e uma fora militar

sem precedentes histricos (42% das despesas militares do mundo so realizadas

pelos americanos).

*

Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Relaes Econmicas e Polticas Internacionais (Dinte)

do Ipea.

20 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

Nesse sentido, o sistema internacional permanece unipolar; porm essa unipola-

ridade parece estar caminhando para uma reduo do poder relativo dos Estados

Unidos frente ao aumento de poder de outros Estados, em especial a China, que

tem tido crescimento acelerado do seu poder poltico e econmico. Nesse cam-

po, inclusive a China passou o Japo tornando-se a segunda maior economia do

mundo. A visita de Hu Jintao, presidente chins, aos Estados Unidos, em janeiro

de 2011, consolida a importncia da China e dos Estados Unidos que juntos

detiveram 33% do PIB mundial, em 2009 e evidencia que estes so dois pases

indispensveis para a resoluo dos principais problemas enfrentados atualmente

pela economia mundial.

A ascenso em curso da China, associada ao elevado poder dos Estados Uni-

dos, difere da organizao do sistema bipolar do perodo da Guerra Fria (Estados

Unidos e Unio das Repblicas Socialistas Soviticas URSS),

1

pois a competi-

o pela acumulao de poder mundial entre Estados Unidos e China vem acom-

panhada de tenses geopolticas, sobretudo aps a crise internacional de 2008,

2

e de complementaridades econmicas profundas no plano comercial, produtivo

e fnanceiro, confgurando uma relao siamesa entre estes dois pases no

para menos que o presidente Barack Obama batizou o relacionamento China/

EUA como concorrncia amistosa (ROSSI, 2011, p. A10, grifo nosso) , tendo

os Estados Unidos claramente maior poder nesse processo, ainda que em termos

relativos, menor do que o que tinha antes da crise.

Essa relao sino-americana recente teve origem, em 1972, com a aproxima-

o dos Estados Unidos, sob o governo Richard Nixon, com a China comunista,

e foi uma decorrncia da estratgia americana de isolamento da URSS. O status

chins de aliado americano no sistema mundial perdurou at o fm do bloco co-

munista; a partir de ento a China passou rapidamente condio de concorrente.

Alm do fm da URSS, o episdio da Tiananmen, em junho de 1989 forte

represso do governo chins s manifestaes contra o regime comunista e as ten-

ses no estreito de Taiwan acirraram as relaes entre a China e os Estados Unidos.

Este ltimo inclusive adotou fortes sanes econmicas contra a China em 1989

que perduraram por toda a dcada de 1990. Aps o apoio chins na empreitada

americana de combate ao terrorismo internacional, sobretudo no Afeganisto e

1. No sistema bipolar, os Estados Unidos e a URSS os dois principais atores travavam uma forte competio pela

acumulao de poder poltico mundial, que no necessariamente se congurava no plano econmico devido

pouca ou quase nenhuma integrao entre os dois blocos capitalista e comunista. No bloco capitalista,

congurou-se uma cooperao antagnica entre Estados Unidos, Japo e Alemanha que representou uma articulao

entre Estados capitalistas concorrentes no plano econmico, alando o crescimento a uma questo de manuteno

da ordem capitalista. A crise dos anos 1970 desestruturou aquele arranjo cooperativo, pois a elevao dos custos

produtivos salariais, de matrias-primas e os choques do petrleo provocou o acirramento da concorrncia entre

as empresas americanas, alems e japonesas.

2. Na primeira semana de dezembro de 2010, a China estava simbolicamente cercada por tropas americanas, sul-

-coreanas e japonesas devido ao exerccio militar conjunto no mar do Japo (DIEGUEZ, 2011).

21 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial

Iraque, as relaes entre estes dois pases melhoraram de forma gradual entre 2001

e 2008. Mais recentemente, ps-crise de 2008, as tenses comerciais entre estes

dois pases elevaram-se em virtude dos dfcits americanos com a China, em um

contexto de baixo crescimento da economia americana. Para os americanos, a ma-

nuteno da desvalorizao artifcial da moeda chinesa tem gerado perda signifca-

tiva de postos de trabalho no pas.

Mesmo nesse novo contexto geopoltico de ampliao do poder americano

durante os anos 1990, a China j havia alcanado condies econmicas estrutu-

rais para manter o seu crescimento econmico extraordinrio. Crescimento este

que criou uma complementaridade econmica comercial, produtiva e fnan-

ceira cada vez maior com os Estados Unidos. Na verdade, o ciclo de expanso

mundial do incio do sculo XXI foi uma decorrncia de novos fuxos comerciais,

produtivos e fnanceiros que conectaram, por um lado, os Estados Unidos e, por

outro, as economias do Sudoeste Asitico, especialmente a China.

Nem mesmo a crise internacional de 2008 interrompeu esse processo, que

parece inclusive ter reforado a importncia do eixo sino-americano. A confgura-

o desse novo eixo que articula a globalizao fnanceira americana, por um lado,

e o milagre econmico chins, por outro, tem provocado mudanas signifcativas

na diviso internacional do trabalho e, consequentemente, gerado alteraes nas

posies relativas de determinados Estados na hierarquia do sistema mundial.

Sistema este que caracterizado por pases que buscam acumular poder poltico e

riqueza na arena global, bem como pela elevada concentrao do poder econ-

mico e poltico em poucos Estados, pois, nas palavras de Nobert Elias, quem

no sobe cai.

Diante disso, este artigo busca mostrar as relaes de competitividade e com-

plementaridade econmica comercial, produtiva e fnanceira entre a China e os

Estados Unidos, bem como os impactos da confgurao do eixo sino-americano

para a dinmica macroeconmica mundial, tentando apontar que as mudanas do

sistema econmico e poltico mundial observadas na dcada de 2000 so uma de-

corrncia, em boa medida, da confgurao desse novo eixo geoeconmico.

Alm desta introduo, descreve-se, na seo 2 deste captulo, de forma

sinttica, o nascimento da relao siamesa entre os Estados Unidos e a China.

Na seo 3, busca-se apresentar e analisar as relaes comerciais, produtivas e f-

nanceiras entre China e Estados Unidos na dcada de 2000, ensejando mostrar a

confgurao da relao siamesa entre esses pases, tendo os Estados Unidos maior

poder nessa relao. Na seo 4, busca-se analisar o papel desempenhado pelo eixo

geoeconmico sino-americano no processo de expanso, de crise e da dinmica

ps-crise da economia mundial na primeira dcada do sculo XXI. Por fm, na

seo 5, procura-se alinhavar algumas ideias a ttulo de concluso.

22 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

2 O NASCIMENTO DA RELAO SIAMESA ENTRE ESTADOS UNIDOS E CHINA:

GLOBALIZAO FINANCEIRA AMERICANA E MILAGRE ECONMICO CHINS

Um olhar retrospectivo revela que a genealogia do nascimento da relao sia-

mesa entre os Estados Unidos e a China remonta dcada de 1970 e foi fruto

da estratgia americana de retomar o poder no mbito do sistema mundial.

Na segunda metade dos anos 1960, intensifcou-se o confito poltico entre os

blocos capitalista e socialista, ampliando ainda mais a contestao da suprema-

cia americana no polo capitalista em virtude das reaes europeias questio-

namento da Aliana do Atlntico, especialmente, pela Frana de De Gaulle ,

da questo da indo-chinesa derrota dos Estados Unidos na guerra do Vietn,

sua primeira grande derrota militar e do fortalecimento do bloco dos pases

no alinhados a partir da conferncia de 1961

3

(FIORI, 1997). Contudo, os

Estados Unidos no fcaram indiferentes a isso; a dupla Richard Nixon e Henry

Kissinger, no incio da dcada de 1970, buscou recompor o poder americano

por meio de uma nova estratgia, a Realpolitik orientada pelos interesses ame-

ricanos no contexto de um novo equilbrio de poder mundial (FIORI, 1997,

p. 112). Entre as medidas dessa nova estratgia pode-se destacar: i) o fm da

conversibilidade do ouro dlar (desmoronamento do sistema monetrio de

Bretton Woods), articulada desvalorizao da moeda americana; ii) o fm da

guerra do Vietn; e iii) o incio do processo de aproximao americana com a

China comunista, visando reduzir o avano da URSS.

4

Esse projeto foi abortado devido diviso interna do establishment americano e

do escndalo de Watergate, que resultou na renncia de Nixon em 1974. Os presidentes

posteriores, durante os anos 1970 Gerald Ford e Jimmy Carter , retomaram a viso

wilsoniana, no plano internacional, e mantiveram a poltica keynesiana expansionista

internamente. No entanto, a estratgia de Realpolitik do governo americano

retornou com fora no fm de 1970, quando fcou evidente para o establishment

que era necessrio adotar estratgias para recuperar a competitividade de suas

3. O bloco dos pases no alinhados existe desde 1949; no entanto, a partir da conferncia de 1961 que ele ganha

fora. Esse bloco possua entre seus membros vrios pases em desenvolvimento, como China, ndia, Iugoslvia, Israel,

Cuba etc. O Brasil foi observador durante toda sua existncia. Embora esse bloco fosse destinado a criar uma terceira

via polarizao Estados Unidos URSS, ele representou uma contestao importante aos Estados Unidos em razo

de vrios de seus membros serem pases capitalistas e histricos aliados dos norte-americanos, mas que, poca,

passaram a atuar com mais independncia.

4. Um marco desse processo foi a visita do presidente americano Richard Nixon China, em fevereiro de 1972, e a

declarao de intenes ao nal da visita. O Comunicado de Xangai exps as vises de poltica externa dos dois

pases e suas intenes de restabelecimento diplomtico conforme item 15 do comunicado: Os dois lados expressa-

ram a esperana de que os ganhos obtidos durante esta visita podero abrir novas perspectivas para as relaes entre

estes dois pases. Acredita-se que a normalizao das relaes entre estas duas naes no apenas do interesse

do povo chins e do povo americano, mas tambm contribui para a reduo da tenso na sia e no mundo The

two sides expressed the hope that the gains achieved during this visit would open up new prospects for the relations

between the two countries. They believe that the normalization of relations between the two countries is not only in the

interest of the Chinese and American peoples but also contributes to the relaxation of tension in Asia and the world

(SHANGHAI COMMUNIQU, 1972, p. 4).

23 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial

empresas, para recompor a supremacia da posio do dlar como reserva de valor

5

e

para reforar a sua posio no topo hierrquico da geopoltica mundial capitalista.

As medidas americanas adotadas para restaurar o seu poder na ordem econmica e

poltica centraram-se, segundo Tavares (1997), Fiori (1997, 2008), Balanco e Pinto

(2005, 2007) e Pinto (2010a, 2010b), em cinco eixos que se articulam, a saber:

1. Restaurao liberal conservadora apoiada no monetarismo friedmania-

no, na gesto da poltica macroeconmica e na viso de mundo hayekia-

na da competitividade individual.

2. Redisciplinamento do mundo do trabalho, realizado mediante ataques

aos sindicatos.

3. Controle americano do sistema monetrio-fnanceiro internacional por

meio da estabilizao do padro dlar fexvel.

6

4. Reenquadramento americano dos seus aliados e concorrentes por meio

da diplomacia do dlar forte poltica Volcker , das armas projeto

guerra nas estrelas, intervenes armadas na Amrica Latina e no Oriente

Mdio, alm do apoio ao Afeganisto e do Acordo de Plaza (1985),

sendo este ltimo uma ofensiva comercial deliberada dos Estados Uni-

dos aos produtos japoneses.

5. Aproximao dos Estados Unidos com a China comunista como um

dos elementos da estratgia americana para contrapor o avano da

URSS. As relaes diplomticas foram restabelecidas em janeiro de

1979, na visita do vice-presidente chins Deng Xiaoping aos Estados

Unidos. Esse processo gerou uma srie de acordos bilaterais no campo

cientfco, econmico e cultural.

Para Fiori (2008) hoje fca cada vez mais evidente que este ltimo eixo da

estratgia americana, a parceria estratgica com a China, construda sob a gide

da derrota dos Estados Unidos no Vietn, foi um importante elemento que con-

tribuiu para o fm da URSS. Com aquela derrota

5. No m da dcada de 1970, mais especicamente entre 1977 e 1978, o dlar apresentava sinais evidentes de sua

fragilidade como unidade de reserva de valor em escala mundial em virtude da ameaa do marco e do iene. As estra-

tgias americanas, ao longo dos anos 1970, de dcits oramentrios mais elevados e de expanso da base monetria

para garantir a expanso e a elevao da competitividade do setor manufatureiro em associao com a expanso

dos euromercados geraram forte desvalorizao do dlar e o concomitante aoramento da situao nevrlgica de

questionamento da prpria posio do dlar como moeda-chave internacional (OLIVEIRA, 2004; BRENNER, 2003;

PINTO, 2005).

6. O sistema monetrio internacional, sob o padro dlar exvel, possibilita ao pas que emite a moeda-chave os

Estados Unidos uma autonomia completa na execuo de sua poltica, uma vez que para ele no existe nenhum

tipo de restrio externa. Neste sentido, o pas emissor pode incorrer em dcits de conta-corrente de forma contnua,

j que no existe a necessidade de manter sua moeda local xa em termos nominais em relao ao preo ocial do

ouro, em virtude da inteira inconversibilidade do padro dlar. Em outras palavras, os Estados Unidos no precisam

se preocupar com os dcits em conta-corrente que geram o aumento do seu passivo externo lquido, pois este

composto por obrigaes denominadas na prpria moeda americana e no conversveis em mais nada (SERRANO,

2002; MEDEIROS; SERRANO, 2001).

24 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

(...) os americanos responderam, de imediato e de forma contundente, sua perda

de posio na pennsula da Conchinchina, bloqueando a possibilidade de uma he-

gemonia russa no Sudeste Asitico e, ao mesmo tempo, propondo aos chineses um

retorno velha parceria que havia comeado com o tratado de 1844, em torno

defesa da poltica de portas abertas, e que havia se revigorado com a aproximao

sino-americana de 1943. (FIORI, 2004, p. 91).

Alm do bloqueio sovitico, essa parceria estratgica, por um lado, criou

uma das condies

7

para o incio do milagre econmico chins:

8

a incluso da

China ao mercado de bens e ao mercado de capitais dos Estados Unidos, que

permitiu sua arrancada exportadora e o acesso chins ao fnanciamento interna-

cional americano. Por outro lado, ela permitiu a maior e mais rpida expanso

do territrio econmico supranacional americano, pois potencializou signifcativa-

mente o poder do dlar e dos ttulos da dvida pblica do governo americano e

a capacidade de multiplicao do seu capital fnanceiro (FIORI, 2008, p. 67).

Em outras palavras, o acesso da China ao mercado americano foi um dos impor-

tantes elementos do processo de expanso da globalizao fnanceira conduzida

pelos Estados Unidos.

A retomada da supremacia americana, nos termos utilizados por Tavares

(1997), no fm da dcada de 1970, foi a origem do processo de liberalizao

fnanceira, integrao produtiva e abertura comercial. Neste sentido, a macroes-

trutura socioeconmica dos anos dourados do capitalismo centrada no pa-

dro de acumulao keynesiano-fordista, no Welfare State e no sistema monetrio

internacional (padro dlar ouro) criado a partir dos acordos de Bretton Woods

(BALANCO; PINTO, 2007; PINTO; BALANCO, 2009) foi completamente

reestruturada, abrindo espao para a promoo de nova rota de acumulao e de

poder para os capitais e o Estado americano por meio da expanso quase mundial

do modelo de desregulamentao neoliberal e da ampliao da acumulao com

o predomnio das fnanas.

Essa nova institucionalidade foi confgurada a partir da aliana entre o Es-

tado americano (Washington), em sua busca de acumulao de poder, e os segmen-

tos do capital estadunidense, especialmente o bancrio-fnanceiro (Wall Street), em

7. Alm dessa condio, Medeiros (1999) aponta outras duas condies, a saber: i) a ofensiva comercial ao Japo que

se materializou no Acordo de Plaza em 1985, provocando profundas transformaes na dinmica macroeconmica

regional do Sudeste Asitico; e ii) a complexa estratgia de segurana do governo chins que busca a armao da

soberania do Estado sobre o territrio e a populao por meio do desenvolvimento econmico e da modernizao da

indstria. Este ltimo componente ser desenvolvido frente.

8. Apesar da utuao econmica ocorrida no m da dcada de 1990, por conta dos impactos da crise asitica e da

reestruturao econmica das empresas estatais, e apesar da recente crise nanceira global, a China tem apresentado

excelentes taxas de crescimento econmico nas ltimas trs dcadas. Desde 1978, quando comeou a implementar

a poltica de abertura e reforma, a taxa de crescimento anual do produto interno bruto (PIB) real nas trs dcadas

seguintes foi de cerca de 11%, e a taxa de crescimento anual do PIB real per capita mantm-se em 10,8%. No novo

sculo, a China mantm seu impressionante desempenho econmico, mesmo aps as altas taxas de crescimento no

ltimo quarto de sculo (FANG; YANG; MEIYAN, 2009, p. 98).

25 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial

sua busca por riqueza. Seabrook (2001) afrma que essa dinmica foi construda a

partir do momento em que o governo americano abrandou as restries regulat-

rias que difcultavam aos bancos a prtica do fnanciamento direto.

Nesse sentido, a dinmica dos sistemas fnanceiros nacional e internacio-

nal valorizao e desvalorizao das aes, dos ttulos de dvida privada (bnus,

hipotecas, comercial papers, notas etc.) e pblica, das commodities, das moedas e

dos derivativos passou a infuenciar fortemente a dinmica da macroeconomia

mundial da renda e do emprego. Com isso, a rentabilidade fnanceira dos capitais

potencializada por um conjunto de ativos, agentes e instituies creditcio-fnan-

ceiras, representando um universo multifacetado indito vis--vis os tradicionais

agentes da esfera fnanceira. H uma nova institucionalidade composta por cor-

poraes, governos e agentes negociadores de papis e moedas das mais diferentes

modalidades, os quais remuneram os investidores com base em riqueza previamen-

te inexistente, acentuando, dessa maneira, o carter especulativo em seu interior

(CHESNAIS, 1996, 1997, 2001; BOYER, 1999; MCNALLY, 1999; SALAMA,

2000; BALANCO; PINTO, 2005).

O avano mundial do padro de acumulao fnanceirizado e do modelo

de regulao neoliberal, que foi sistematizado no Consenso de Washington

9

em

1989, portanto, foi o resultado do processo de retomada e do avano do poder

americano no sistema econmico e poltico mundial, especialmente nas dcadas

de 1980 e 1990. No campo econmico, um elemento importante do processo

de enquadramento americano aos seus scios e competidores econmicos foi a

deciso unilateral de elevar fortemente a sua taxa de juros, em 1979 estratgia

denominada de poltica Volcker , que provocou uma forte mudana de direo

nos fuxos de capitais (descolamento de capitais da Europa, do Japo e, principal-

mente, dos pases em desenvolvimento para os Estados Unidos) mesmo com as

reaes monetrias elevaes nas taxas de juros dos demais pases.

Esse redirecionamento dos fuxos de capitais gerou a apreciao do dlar,

deixando cada vez mais distante os anos de 1977 e 1978 em que essa moeda

apresentava sinais evidentes de sua fragilidade como unidade de reserva em esca-

la mundial em decorrncia da ameaa do marco alemo e do iene japons. Com

isso, o governo dos Estados Unidos deixava bem claro quem mandava na ordem

mundial capitalista. Esse ato de fora acabou por repercutir sobre os mais diver-

sos espaos nacionais, atingindo diferentes instncias regulatrias regionais; e

9. Em sntese, os pontos eram: i) a abertura comercial e nanceira da economia, tanto para bens quanto para o capital

estrangeiro; ii) a reduo drstica do tamanho do Estado o Estado mnimo , com redenio de suas funes na

direo da adoo do que eram consideradas funes tpicas do Estado: garantir a segurana aos cidados, o direito

propriedade e soberania nacional; iii) privatizaes, desregulamentao e exibilizao do cmbio; iv) reestruturao

do sistema previdencirio; v) investimentos em infraestrutura bsica; vi) scalizao dos gastos pblicos; e vii) polticas

sociais focalizadas.

26 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

foi o responsvel direto pela recesso de 1982 que fez desabar a economia norte-

-americana (queda de 1,9%) e tambm atingiu fortemente o restante do mundo

(crescimento de apenas 0,7%). Com o restabelecimento da ordem capitalis-

ta, os Estados Unidos comearam a adotar, no plano externo, um estilo mais

conciliador e, no plano econmico, uma reduo gradual de sua taxa de juros.

Quanto a este ltimo item, nem mesmo essa fexibilizao da poltica Volcker,

a partir de 1982, conseguiu restabelecer as taxas de crescimento pretritas tanto

do mundo (mdia anual de 3,6%, entre 1980 e 1989) como de diversas regies

e pases (entre 1980 e 1989, mdia anual de 1,9%, 3,5%, 2,5%, 2,6%, 2,3%

para Alemanha, Estados Unidos, Unio Europeia, frica Subsaariana, Amrica

Latina e Caribe, respectivamente). A exceo ocorreu na sia e tambm no Japo

e na China, onde se observou crescimento mdio anual, entre 1980 e 1989, de

6,5%, 4,1% e 10%, respectivamente (tabela 1).

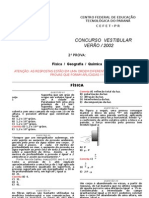

TABELA 1

Taxas de crescimento real do PIB 1980-2010

(Em %)

Regio/pas

1980-

1989

1

1990-

1999

1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2

2002-

2008

1

2000-

2009

1

Mundo 3,6 3,2 4,8 2,3 2,9 3,6 4,9 4,6 5,2 5,3 2,8 -0,6 4,8 4,6 4,1

Pases desenvolvidos 3,5 2,9 4,2 1,4 1,7 1,9 3,2 2,7 3,0 2,7 0,2 -3,2 2,7 2,7 2,3

Alemanha 1,9 2,0 3,2 1,2 0,0 -0,2 1,2 0,8 3,4 2,7 1,0 -4,7 3,3 1,0 1,1

Estados Unidos 3,5 3,6 4,1 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,6 2,5 2,2

Japo 4,1 1,2 2,9 0,2 0,3 1,4 2,7 1,9 2,0 2,4 -1,2 -5,2 2,8 1,9 1,7

Unio Europeia 2,5 2,6 4,0 2,1 1,4 1,6 2,7 2,2 3,5 3,2 0,8 -4,1 1,7 2,2 2,2

Pases em

desenvolvimento

3,8 3,3 5,8 3,8 4,8 6,2 7,5 7,3 8,2 8,7 6,0 2,5 7,1 7,3 6,1

frica sub-saariana 2,6 2,5 3,6 4,9 7,4 5,0 7,2 6,3 6,4 7,0 5,5 2,6 5,0 6,4 5,9

Amrica Latina e

Caribe

2,3 3,4 4,2 0,7 0,5 2,1 6,0 4,7 5,6 5,7 4,3 -1,7 5,7 4,7 4,3

sia 6,5 8,0 6,7 5,8 6,9 8,2 8,7 9,5 10,4 11,4 7,7 6,9 9,4 8,7 8,0

China 10,0 9,7 8,4 8,3 9,1 10,1 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,1 10,5 10,1 9,9

Fonte: FMI (2010).

Elaborao do autor.

Notas: Em mdia.

Estimativa.

No plano das relaes externas, os Estados Unidos passaram a adotar um estilo

mais pluralista pautado na criao e no reforo de instrumentos de maior coor-

denao entre os pases capitalistas centrais por meio do fortalecimento das insti-

tuies multilaterais (Fundo Monetrio Internacional FMI, Banco Mundial e

27 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial

Organizao Mundial do Comrcio OMC)

10

ou por intermdio de uma coorde-

nao mais efetiva entre os bancos centrais do G-7 Acordo de Plaza (1985) e do

Louvre (1987). Cabe destacar que o Acordo de Plaza desvalorizao coordenada

do dlar abarcava a ofensiva comercial americana sobre o Japo, que acabou ge-

rando, por meio de seus mecanismos de transmisso, uma poltica macroeconmica

regional expansiva durante os anos 1980 e 1990 na sia.

11

preciso ressaltar que o Leste Asitico j vinha apresentando forte cresci-

mento desde a dcada de 1960.

12

No entanto, foi a partir dos efeitos do Acordo

de Plaza de 1985 que se verifcou uma dinmica macroeconmica regional inte-

grada e com extraordinrias taxas de crescimento asitico (de 6,5%, entre 1980 e

1989, e de 8% entre 1990 e 1999, em mdia anual tabela 1). Esse dinamismo

permitiu um crescimento sincronizado e em etapas entre pases com estgios de

desenvolvimento diferentes que foi denominado de modelo dos gansos voado-

res (PALMA, 2004; MEDEIROS, 1997).

Com a desvalorizao da moeda japonesa em relao ao dlar, a partir de

1995, e com o colapso fnanceiro do Sudeste Asitico de 1997, o modelo de

crescimento sincronizado e integrado dos gansos voadores se fragiliza e a China

comea a emergir, cada vez mais, como o centro da dinmica asitica, articulada

aos Estados Unidos. A manuteno de sua taxa nominal de iuane em relao

ao dlar e o lanamento de um programa de obras pblicas e de investimento

possibilitaram a acelerao da acumulao de riqueza e poder chins na sia, em

um contexto em que vrios pases da regio foram fortemente afetados pela crise

(MEDEIROS, 2006, 2008).

A crise asitica por si s no foi o fator da ascenso regional chinesa,

mas sim uma oportunidade, pois, na verdade, a ampliao do poder eco-

nmico e poltico da China na regio foi uma decorrncia de sua estrat-

gia de crescimento, centrada no desenvolvimento econmico e na moder-

nizao da indstria, que nasceu a partir das reformas iniciadas em 1978

13

e que teve em Deng Xiaoping seu principal idealizador. Estas reformas fo-

ram sendo construdas de forma paulatina entre 1978 e 1989, em virtu-

de da forte resistncia do segmento maosta do Partido Comunista Chins

10. Claro que nessas instncias de coordenao supranacional os Estados Unidos sempre tiveram maior poder de

deliberao. Ver Oliveira (1998) e Lichtenstejn e Baer (1987).

11. Para uma discusso mais detalhada sobre a dinmica de crescimento na sia, ver captulo 3 deste livro.

12. Esse crescimento foi fruto das polticas de reconstruo do ps-guerra e do apoio econmico dos Estados

Unidos desenvolvimento a convite , que tinha como objetivo conter a expanso do comunismo na regio.

13. A reforma iniciada pelo governo chins em 1978 pode ser resumida da seguinte maneira: i) ampla reforma na

utilizao da terra e possibilidade de comercializao do excedente agrcola, ii) agressivo programa de promoo de

exportaes e de proteo do mercado interno, iii) formao de grandes empresas estatais, iv) reformas das empresas

estatais e redenio da relao entre o planejamento e o mercado, v) promoo das empresas coletivas, e vi) transio

gradual de um sistema de preos controlados para um sistema misto de preos regulados, controlados e de mercado

(MEDEIROS, 1999).

28 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

(PCC).

14

Os eixos centrais dessa nova rota do modelo chins foram: i) des-

centralizao das decises econmicas por meio da delegao de poder para

as provncias e as autoridades locais; e ii) adoo de modelos gerenciais e

tecnologias do Ocidente. Esses eixos foram sendo confgurados em etapas a

partir da legitimao do princpio estratgico da abertura ao mundo exte-

rior e da evoluo pacfca (MARTI, 2007; CUNHA; ACIOLY, 2009).

As palavras de Deng Xiaoping, proferidas poca, deixam claras as suas pro-

postas:

preciso aprender a gerenciar a economia com meios econmicos. Se ns mesmos

no conhecemos a metodologia avanada desse gerenciamento, devemos aprend-la

com quem a conhece, em nosso pas ou no exterior. Esses mtodos devem ser aplica-

dos no apenas em operaes empresariais com tecnologias e materiais recentemen-

te importados, mas tambm na transformao tcnica das empresas existentes. At

podermos comear em campos limitados a introduo de um programa nacional

unifcado de gerenciamento moderno; digamos, uma regio em particular ou um

determinado comrcio e, a partir da, levar a aplicao do processo a outras reas

(apud MARTI, 2007, p. 2-3).

A estratgia institucional adotada por Deng, e seus seguidores, para criar

esse espao de aprendizado das prticas econmicas estrangeiras fora a confgura-

o das zonas econmicas especiais (ZEEs) que segundo Cunha e Acioly (2009)

nada mais eram do que zonas de processamento de exportaes (ZPEs) s que

em uma escala de operao muito superior s outras experincias asiticas , que

representou a delegao de parte do poder de decises econmicas da autoridade

central para as autoridades locais. Em julho de 1979, o Comit Central e o Con-

selho de Estado concederam a Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen o status de

zonas especiais que foram confguradas com o objetivo de atrair investimentos

estrangeiros os quais, em contrapartida, introduziriam mtodos modernos de ad-

ministrao e tecnologias. Capitais estes que seriam atrados por benefcios conce-

didos pelo governo, tais como tarifas reduzidas, infraestrutura, menos burocracia,

salrios fexveis etc. Neste sentido, as

(...) atividades econmicas das ZEE deviam basear-se em condies de mercado,

ao contrrio do planejamento central, e empresrios estrangeiros que estivessem

14. Segundo Nonnemberg (2010), a China possui vrias instncias de poder, bem como diferentes correntes de pen-

samento nos vrios segmentos do PCC. Instituio esta que tem em seu congresso cerca de 2.200 delegados o

rgo-base das relaes de poder na China, pois l que so eleitos, de cinco em cinco anos, os membros do Comit

Central. O principal centro de poder, de onde emanam todos os demais, o Comit Central, atualmente com cerca de

200 membros. Acima dele, est o Bureau Poltico (Politburo), com 24 membros e, no topo, o Comit Permanente do

Politburo, com nove membros. O lder mximo o secretrio-geral, atualmente Hu Jintao, que o mais alto cargo na

estrutura de poder do pas. Subordinada ao PCC, est a Comisso Militar Central (CMC), abaixo da qual est o Exrcito

de Libertao do Povo (ELP). Atualmente, o presidente da CMC tambm Hu Jintao, mas, em alguns momentos, esse

foi o cargo mximo da China, pois foi o ltimo posto no qual Deng Xiao Ping se aposentou, em 1989, o mesmo ocor-

rendo com Jiang Zemin. Finalmente, h o presidente da Repblica tambm Hu e o Conselho de Estado, presidido

pelo premier (NONNEMBERG, 2010, p. 54-55).

29 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial

nas ZEE teriam tratamento diferenciado em relao a impostos e outras questes.

De um modo geral, as ZEE pretendiam implantar um sistema de gesto totalmen-

te diferente daquele prescrito para o interior do pas. (MARTI, 2007, p. 10).

O segundo momento do processo de abertura ao mundo exterior ocor-

reu com o pacote de 1984 em que foi autorizada a criao de catorze cidades

abertas entre as quais Xangai que poderiam negociar novos incentivos para

atrair capital estrangeiro. Cidades estas que foram denominadas de zonas de de-

senvolvimento econmico e tecnolgico (ZDET). Alm disso, o governo elimi-

nou, em 1986, o seu monoplio do comrcio exterior, possibilitando aos expor-

tadores e importadores mais liberdade para transacionar seus bens e servios, ao

mesmo tempo que introduziu um sistema de barreiras tarifrias e no tarifrias

(CUNHA; ACIOLY, 2009).

No fm da dcada de 1980, a poltica da abertura chinesa ao mundo exterior

adotada por Deng e seus sucessores enfrentou forte resistncia da linha marxista-

-lenisnista do PCC, em virtude do aumento das greves que reivindicavam reajus-

tes salariais fruto do aumento dos preos ao consumidor , de interrupes de

servios e protestos nas provncias contra a corrupo no partido e no governo,

que tiveram seu ponto maior na Tiananmen, em junho de 1989 manifestao

de estudantes chineses na Praa da Paz Celestial contra o governo e o PCC, a qual

foi fortemente reprimida. Para a linha do PCC contrria abertura, a infao

que chegou a cerca de 20% em 1988, uma das maiores do perodo histrico

recente chins , a corrupo e a compra de favores seriam fruto do processo de

abertura penetrao dos valores capitalistas burgueses e da descentralizao

das decises econmicas elevao das despesas das provncias no oradas no

plano central e que geraram aumento da emisso monetria e, por conseguinte,

crescimento da infao. Estes fatores internos, associados ao desmoronamento

do Partido Comunista da Unio Sovitica em 1991 ps-processo de liberali-

zao implementado por Michael Gorbachev provocaram o fortalecimento e a

tomada do poder, em 1991, da linha do PCC que pregava o reforo da disciplina

partidria, a centralizao do controle planejamento central e o fm do pro-

cesso de abertura (MARTI, 2007; NOGUEIRA, 2011).

Para evitar essa nova direo do PCC e do governo chins, Deng que estava

fora dos cargos ofciais da estrutura de governo, mas ainda exercia forte infuncia

em vrios segmentos da sociedade chinesa travou, entre 1991 e 1992, uma ampla

batalha para restabelecer suas diretrizes, bem como aceler-las. Depois de muitos

enfrentamentos, jogadas polticas e forte apoio dos lderes provinciais e do ELP,

Deng conseguiu seu objetivo e costurou o Grande Compromisso que, segundo

o Documento Central n

o

2 do Politburo de maro de 1992, garantiu o processo

de reformas e abertura por um perodo de 100 anos entre um amplo espectro

dos diversos segmentos do PCC (ancies, marxistas-leninistas, pr-abertura, lderes

30 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

locais, tecnocratas e o ELP) (MARTI, 2007; CUNHA; ACIOLY, 2009). O fo con-

dutor dessa costura foi o compromisso econmico que ensejava tornar a China uma

nao rica e poderosa na metade do sculo XXI. S se pode falar alto [no sistema

mundial] quando se tem muito dinheiro (DENG apud MARTI, 2007, p. 123).

A confgurao do Grande Compromisso signifcou a acelerao para os

padres do tempo histrico chins do princpio estratgico da abertura ao

mundo exterior por meio da expanso das ZEEs,

15

da descentralizao do pla-

nejamento central e de intenso processo de reformas nas empresas estatais.

16

Essa estratgia econmica e poltica da China, iniciada em 1978 e reforada em

1992, gerou dois padres de crescimento que se articulam. Por um lado, a pro-

moo das exportaes, a partir das ZEEs e, por outro, a do desenvolvimento

interno, por meio da elevao dos investimentos pblicos em infraestrutura e de

polticas indstrias destinadas gerao de ganhos gerenciais e produtivos das

empresas chinesas, em especial as estatais, que no se encontravam sob o regime

das ZEEs. Essa dinmica interna, pautada pela elevao dos investimentos em

infraestrutura, foi fortemente impulsionada pelas amplas reformas do sistema de

fnanciamento chins.

17

Para Deng, de modo amplo, a complexa estratgia de

crescimento da China criada por ele e seu grupo signifcou

15. Segundo Cunha e Acioly (2009, p. 360), entre 1992-1993, foram criadas mais 18 ZDETs. Ademais, institui-se uma

nova modalidade de ZEE, a chamada Zona de Desenvolvimento de Alta Tecnologia. No comeo dos anos 2000, com

o programa de desenvolvimento do Oeste do pas, foram sendo criadas ZEEs no interior ocidental. Assim por volta de

2003, o pas contava com pouco mais de 100 ZEEs reconhecidas pelo governo.

16. Ao longo da dcada de 1990, a China adotou uma poltica industrial de escolha dos grupos estatais mais estrat-

gicos ao estilo coreano. Neste sentido, o governo selecionou 120 grupos empresariais para formar um national team

em setores de importncia estratgica em uma direo explicitamente inspirada nos Chaebol coreanos voltada ao

enfrentamento das grandes empresas multinacionais nos mercados chineses e mundiais. Em sua poltica de manter

as grandes empresas pblicas e deixar escapar as menores a estratgia era diversicar simultaneamente as expor-

taes por meio de poltica tecnolgica, de investimentos e da modernizao da infraestrutura, de forma a integrar

populaes e territrios do interior. Diversos centros de tecnologia foram desenvolvidos. Foram estabelecidas dezenas

de ZDET como as em Daliam, Tiajin, Fuzhou, Pequim, Xangai especialmente concebidas para formarem polos de

crescimento voltados para a economia como um todo. Estas zonas passaram a receber massivos investimentos do

governo em infraestrutura e muitas criaram parques industriais em alta tecnologia (MEDEIROS, 2006, p. 386).

17. At 1985, os bancos da China eram caixas das nanas do governo geridos pelo Banco do Povo subordinado

ao Ministrio das Finanas (MOF) , que exercia ao mesmo tempo as funes de banco central, comercial e de desen-

volvimento, alm de atuar na gesto da taxa de cmbio, dos juros e das reservas internacionais. Com o avano das

reformas do sistema nanceiro, em 1985, parte das atividades do Banco do Povo foi distribuda entre quatro bancos

estatais, a saber: Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB) e Industrial

and Commercial Bank of China (ICBC). Mais frente, em 1993, foram criados: i) trs policy banks (bancos de desen-

volvimento): Agricultural Development Bank of China, China Development Bank e Export-Import Bank of China, que

tinham como funo o nanciamento de projetos autorizados pela Comisso Nacional de Reforma e Desenvolvimento;

ii) doze bancos comerciais de capital misto e 112 city commercial banks; e iii) ampliao de cooperativas de crdito e

de instituies nanceiras no bancrias (CINTRA, 2009). Para Cintra (2009, p. 145), mesmo aps as reformas o siste-

ma nanceiro chins permaneceu dominado pelos bancos (os quatro bancos comerciais, os 12 joint stock commercial

banks, os 111 city commercial banks e os trs bancos criados para fornecer crdito a setores especcos) e mantidos

sob controle dos diversos nveis da administrao pblica central, provincial e local. O avano das reformas caminhou

no sentido de melhorar a competitividade, mas preservar o controle estatal do ncleo central do sistema, qual seja, os

quatro bancos comerciais, que detinham a maioria dos ativos bancrios e extensas redes de agncias e os trs policy

banks, diretamente envolvidos com a execuo de polticas pblicas. Esse sistema bancrio, amplamente regulamen-

tado, gerenciava a poupana das famlias e das empresas e fornecia grande parte do funding para as corporaes

pblicas e privadas , desempenhando papel crucial no processo de desenvolvimento do pas. Para uma anlise e

descrio mais detalhada da reorganizao do sistema nanceiro chins, ver Cintra (2009).

31 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial

(...) uma srie de novas polticas, notadamente a poltica da reforma e a poltica da

abertura, tanto interna como externa. Marcamos uma nova linha mestra que iria

mudar o foco de nosso trabalho para a construo econmica, derrubando todos os

obstculos e devotando todas as nossas energias ao avano da modernizao socialis-

ta [ao estilo chins, que signifca qualquer coisa que aumentasse a riqueza e o padro

de vida da populao]. Para alcanar a modernizao, implementar a reforma e fazer

a abertura poltica, precisamos, internamente, de estabilidade poltica e unidade e,

externamente, de um ambiente internacional pacfco. Com isto em mente, frma-

mos uma poltica externa que, em essncia, cifra-se na oposio ao hegemonismo e

na preservao da paz mundial (DENG apud MARTI, 2007, p. 273).

Alm da China e do Sudeste Asitico, o outro polo da dinmica do cresci-

mento mundial na dcada de 1990 foi a economia americana crescimento de

3,6% em mdias anuais entre 1990 e 1999. No plano externo, o fm da URSS

em 1989 para alm de todos os seus outros impactos econmicos, sociais e

polticos foi um dos elementos importantes para se compreender o crescimen-

to econmico dos Estados Unidos, pois isso gerou a ampliao do seu territrio

econmico supranacional em virtude do segundo estgio do processo de expanso

territorial da globalizao para regies que at ento estavam excludas do pro-

cesso de liberalizao fnanceira, de integrao produtiva e de abertura comercial,

notadamente o Leste Europeu e a Amrica Latina.

No plano interno, o crescimento do produto e emprego dos anos 1990 nos

Estados Unidos foi impulsionado pela revoluo da informtica do Vale do Sil-

cio, que teve profundo impacto na reestruturao industrial,

18

e pela expanso do

processo de fnanceirizao (fnance led growth), uma vez que as aes e os ttulos

transformaram-se em um fundamento decisivo para a promoo do consumo e

para o incremento do investimento, dado o efeito renda e riqueza desses ativos

fnanceiros. Nessa situao, as bolsas de valores tornaram-se mecanismo essencial

de alocao do capital e de controle da gesto das frmas. Vale ressaltar que esse

mecanismo de alocao esteve sob forte infuncia das polticas monetrias prati-

cadas pelo Federal Reserve (Fed)

19

e pelo padro monetrio internacional (dlar

fexvel) (BOYER, 1999; BRENNER, 2003; CHESNAIS, 2001).

18. Embora a liderana do processo de crescimento dos Estados Unidos no perodo tenha sido decorrncia da expan-

so do mercado nanceiro, no se pode ignorar que parte desse crescimento tinha uma base real na forma de ganhos

de produtividade oriundos das comunicaes.

19. No incio da dcada de 1990, o Fed reduziu a taxa de juros bsica, para combater o pequeno crescimento de 1991,

gerando aumento na liquidez. Parte dessa liquidez, em um contexto de ampliao da desregulamentao nanceira

implementada pelo prprio Fed, foi direcionada para mercado acionrio. Em um segundo momento, entre 1995 e

1998, o mercado de aes, sobretudo o das empresas ligadas nova economia, foi impulsionado, internamente, pelo

regime de crdito fcil e, externamente, pela criao de um diferencial positivo entre os juros nominais americano,

e europeu e japons (valorizao do dlar Acordo de Plaza invertido), que provocou uma signicativa entrada de

capitais externos nos Estados Unidos, sendo que parte desse uxo foi direcionado para o mercado de capitais. Estes

uxos de capital externo aumentaram ainda mais a exuberncia irracional do mercado e a valorizao das aes

gerando uma verdadeira bolha especulativa, onde os preos das aes cresciam a nveis recordes (SERRANO, 2004,

p. 209-210).

32 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos

O novo contexto geopoltico e geoeconmico mundial dos anos 1990

caracterizado pelo fm da Guerra Fria, pelo reenquadramento americano dos seus

aliados e concorrentes e pela segunda etapa do processo de globalizao foi

marcado pela ampliao do poder americano no plano poltico ressurgimento

do seu projeto de imprio mundial

20

e econmico a partir da expanso do seu

territrio econmico supranacional, ampliando tambm as relaes econmicas

(fuxos comerciais e fnanceiros) com a China em virtude do processo de integra-

o comercial, produtiva e fnanceira (incluindo a praa fnanceira de Hong Kong

que volta ao controle da China em 1997).

Pelo lado da trajetria das relaes polticas bilaterais entre China e Estados

Unidos, verifcou-se um movimento diferente do econmico, ao longo da dcada

de 1990, pois aquele perodo fora marcado pelo aumento das tenses entre estes

dois pases a partir do episdio da Tiananmen, em junho de 1989, que gerou

sanes econmicas contra a China que perduraram at 1999. Alm disso, outros

episdios foram marcantes para aumentar o confito poltico, tais como a no

assinatura do presidente Clinton do acordo que empenharia o apoio dos Estados