Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Francisco Falcon História de Educação PDF

Francisco Falcon História de Educação PDF

Enviado por

larissatheiss24680 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

25 visualizações13 páginasTítulo original

Francisco Falcon História de Educação.pdf

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

25 visualizações13 páginasFrancisco Falcon História de Educação PDF

Francisco Falcon História de Educação PDF

Enviado por

larissatheiss2468Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 13

328

Francisco Jos Calazans Falcon

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006

Introduo Introduo Introduo Introduo Introduo

A tentativa de reunir duas formas de histria

da cultural e a da educao , que s muito raramente

andam juntas, levou-me a pensar seriamente nos mo-

tivos que poderiam explicar a realidade de tal separa-

o. Ao longo deste artigo tentarei explicitar o enca-

minhamento que demos ao exame dessa realidade.

O texto est dividido em trs partes principais: a

primeira trata de algo que se afigura primeira vista

como uma espcie de ausncia, isto , ao fato de que,

salvo algumas poucas excees, no se pode consta-

tar a presena da histria da educao no territrio da

oficina da histria; a segunda aborda certas questes

disciplinares e institucionais, mas tambm historio-

grficas, que tm concorrido para a excluso de de-

terminadas disciplinas histricas do mbito do terri-

trio do historiador; a terceira, enfim, busca trabalhar

em linhas mais gerais o problema da histria cultural

na atualidade historiogrfica, nele situando a questo

especifica da histria da educao.

As evidncias empricas de uma ausncia As evidncias empricas de uma ausncia As evidncias empricas de uma ausncia As evidncias empricas de uma ausncia As evidncias empricas de uma ausncia

Escolhi aleatoriamente algumas das obras que, a

partir dos anos de 1970, procuram analisar, segundo

perspectivas bastante distintas, os rumos da produ-

o historiogrfica ocidental. Entre os inmeros as-

pectos abordados em tais obras (coletivas, por sinal),

observa-se sempre a importncia cada vez maior da

histria cultural, de incio restrita chamada hist-

ria das mentalidades. Mas tambm se pode observar

nesse mesmo universo textual a ausncia quase com-

pleta de trabalhos relativos histria da educao,

como se no competisse realmente aos historiadores

o estudo e a pesquisa de tal histria.

Apenas para exemplificar tal ausncia, selecio-

nei alguns dos trabalhos mais importantes de teoria e

historiografia publicados ao longo das ultimas trs

dcadas, como uma forma de documentar empirica-

mente essas afirmaes.

Em 1976 foi publicada no Brasil, pela editora

Francisco Alves, a traduo dos trs volumes organi-

Histria cultural e histria da educao* Histria cultural e histria da educao* Histria cultural e histria da educao* Histria cultural e histria da educao* Histria cultural e histria da educao*

Francisco Jos Calazans Falcon

Universidade Salgado de Oliveira, Programa de Ps-Graduao em Histria

* Artigo redigido a partir da exposio realizada no Grupo

de Trabalho Histria da Educao na 27

a

Reunio Anual da ANPEd

(Caxambu, MG, 21 a 24 de novembro de 2004).

Histria cultural e histria da educao

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 329

zados por Jacques Le Goff e Pierre Nora intitulados

Faire de lhistoire, respectivamente: Histria: novos

objetos, Histria: novos abordagens e Histria: no-

vos problemas. Em nenhum desses trs volumes, con-

tudo, h qualquer referncia histria da educao,

ao passo que entre os novos problemas e as novas

abordagens encontramos temas tipicamente culturais,

alm do famoso artigo de Le Goff intitulado As men-

talidades: uma histria ambgua. Quando muito se

poderia hoje assinalar a presena de um artigo pre-

cursor de Roger Chartier e Daniel Roche (1976) O

livro: uma mudana de perspectiva , desde que,

claro, sejam situados os estudos sobre livros, leitores

e leituras no mbito de uma histria cultural voltada

para aquelas prticas sociais mais diretamente liga-

das a perspectivas pedaggicas. Essa , no entanto,

uma questo a ser retomada mais adiante.

Em 1997 foi publicada a obra intitulada Domnios

da histria, organizada por Ciro Flamarion Cardoso e

Ronaldo Vainfas. A respeito desse livro pode-se fazer

duas observaes: em seus 19 captulos no h nenhum

dedicado histria da educao; e em nenhum dos dois

captulos que mais se aproximam de nossas atuais in-

dagaes o captulo 2, de Hebe Castro, sobre Hist-

ria social, e o captulo 5, de Ronaldo Vainfas, sobre

Histria das mentalidades e histria cultural h

qualquer referncia histria da educao.

Em 1998 foi editada a traduo brasileira de

Passs recomposs, com o ttulo Passados recompos-

tos: campos e canteiros da histria, obra organizada

por Jean Boutier e Dominique Julia. Tambm nesse

caso, apesar de a temtica ser extremamente contem-

pornea dos diversos artigos, a educao e no ape-

nas sua histria primou pela ausncia.

Em 2001 foi publicado Brasil-Portugal: hist-

ria, agenda para o milnio, livro organizado pelos

professores Jos Jobson Arruda e Lus Ado da Fon-

seca, que traz o conjunto das contribuies apresen-

tadas no ano anterior, em So Paulo, em uma reunio

da qual participaram algumas dezenas de historiado-

res brasileiros e portugueses. Examinei, ento, aten-

tamente as seis partes temticas nas quais se renem

as diversas contribuies at agora apresentadas, e

notei que em nenhuma delas foi possvel localizar al-

gum texto, alguma referncia, histria da educao.

Certamente esses exemplos poderiam ser multi-

plicados, porm isso pouco acrescentaria ao meu ar-

gumento. Se fosse dada preferncia a textos de autores

franceses, ingleses, italianos, espanhis, portugueses

e norte-americanos, seria possvel observar algumas

diferenas com relao insero da temtica da edu-

cao no mbito da disciplina histrica, ou, mais con-

cretamente, na esfera da histria cultural, embora no

necessariamente com a histria da educao. Veja-

mos alguns desses casos:

1. Georges Duby, em seu artigo sobre Histoire

des mentalits, hoje um autntico clssico, publi-

cado na coletnea Lhistoire et ses mthodes, orga-

nizada por Charles Samaran em 1961, afirma que o

estudo das mentalidades do passado deve apoiar-se

numa histria da educao entendida no seu sentido

mais lato, isto , deve partir de todas as comunica-

es, e do seu meio, dos meios atravs dos quais o

indivduo recebe os modelos culturais, e, portanto,

em princpio, deve partir de uma histria da infn-

cia (p. 917-918).

2. Nos textos do Colquio Franco-Hngaro de

Tihany, organizados em 1982 por Jacques Le Goff e

Bela Kopeczi com o ttulo Objet et mthodes de

lhistoire de la culture, s consegui destacar dois ar-

tigos mais ou menos relacionados com o tema que

ora nos ocupa: Universidade e sociedade na Europa

Moderna, de Jacques Revel, e A constituio de uma

rede de colgios em Frana do sculo XVI ao XVIII,

de Dominique Julia.

3. Roger Chartier, em A histria cultural: entre

prtica e representaes (traduo portuguesa publi-

cada em 1990), inclui dois captulos bastante prxi-

mos de nossos atuais interesses: o captulo 4 Tex-

tos, impressos, leituras, e o captulo 5 Prticas e

representaes: leituras camponesas em Frana no s-

culo XVIII.

4. Em A nova histria cultural (1992), organiza-

do por Lynn Hunt, praticamente no h nada a respei-

to de educao, histria e cultura, com exceo do

330

Francisco Jos Calazans Falcon

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006

texto de Chartier sobre Textos, impressos, leituras,

j mencionado.

H tambm, embora relativamente raros ainda,

alguns trabalhos mais ou menos recentes que abordam

e discutem os problemas principais das relaes entre

a histria da educao e a histria produzida pelos his-

toriadores, assim como a questo especfica das rela-

es entre histria da educao e histria cultural:

1. Thais Nivia de Lima e Fonseca autora de

um interessante artigo intitulado Histria da edu-

cao e histria cultural, publicado em 2003 na

coletnea Histria e historiografia da educao no

Brasil, por ela organizada juntamente com Cynthia

Veiga Greive. Depois de definir a histria cultural

como um campo historiogrfico, a autora a situa a

histria da educao como um dos seus campos de

investigao. Assim, entendida como uma especia-

lizao da histria, a histria da educao no pode

ser vista como um campo dotado de metodologia

prpria e construtor de seus prprios referenciais te-

ricos. Nesse particular, alis, a autora critica as pro-

postas de Diana Gonalves Vidal e Luciano Mendes

de Faria Filho (Lima e Fonseca, 2003, p. 59 e nota

25), bem como a tentativa de Marta Carvalho e

Clarice Nunes no sentido de demarcar fronteiras

entre a histria cultural e a histria da educao, pois,

no seu entender, as duas no se equivaleriam como

campo historiogrfico. Na verdade, portanto, a his-

tria da educao utiliza-se dos procedimentos me-

todolgicos, dos conceitos e referenciais tericos,

bem como de muitos objetos de investigao per-

tencentes histria cultural, e no mbito desta l-

tima que devemos situ-la: os ltimos balanos rea-

lizados sobre a produo em histria da educao

indicam uma forte e j reconhecida tendncia das

pesquisas na direo da nova histria, especialmen-

te da histria cultural (p. 59-60 e nota 27).

Como principais evidncias do que afirma,

Lima e Fonseca (2003) menciona: a busca de novos

objetos e de novas abordagens; a recorrncia das re-

ferncias a autores como Roger Chartier; a nfase dos

trabalhos, sobretudo dissertaes e teses, na histria

das leituras e dos impressos; a grande utilizao de

conceitos como circulao, apropriao, representa-

o, saberes e culturas escolares, ou seja, a preocu-

pao com as prticas culturais (p. 60 e notas 28 e

29). Segundo a autora, a contribuio que a histria

cultural, como campo dotado de aportes terico-

metodolgicos, pode dar ao avano da histria da edu-

cao est no descortinamento de dimenses ainda

pouco exploradas, fora da escola e da escolarizao,

bem como a imposio corajosa de novos olhares so-

bre essa que uma dimenso j tradicional (p. 72).

2. Pere Sol, em comunicao apresentada por

ocasio do Congresso Internacional Histria a De-

bate, realizada em 1993, em Santiago de Compostela,

e publicada no tomo dois das respectivas Actas com o

ttulo El estudio diacrnico de los fenmenos edu-

cativos y las tendencias historiogrficas actuales,

aborda diversas questes bastante atuais a respeito da

histria da educao em suas relaes com a produ-

o historiogrfica contempornea.

3. Marta Maria Chagas de Carvalho, da Pontif-

cia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP),

em um artigo intitulado A configurao da historio-

grafia educacional brasileira, publicado em 1998 no

livro organizado por Marcos Cezar de Freitas com o

ttulo Historiografia brasileira em perspectiva, ana-

lisa algumas das tendncias que tm marcado a hist-

ria da educao entre ns, tomando como seu princi-

pal exemplo a obra de Fernando de Azevedo e a

tradio que se construiu a partir da.

Tradies e querelas disciplinares Tradies e querelas disciplinares Tradies e querelas disciplinares Tradies e querelas disciplinares Tradies e querelas disciplinares

Memrias e Memrias e Memrias e Memrias e Memrias e histria histria histria histria histria

H muitos anos, durante a segunda metade da

dcada de 1960, participei das discusses que tinham

como tema central a questo da reforma universit-

ria. Do bojo desse debate emergiu a proposta de li-

quidao das faculdades de filosofia, h muito acusa-

das injustamente, por sinal de constiturem um

srio obstculo implementao de uma nova uni-

Histria cultural e histria da educao

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 331

versidade. No cabe discutir, aqui e agora, a questo

das faculdades de filosofia. O fato que, trabalhando

na antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e na Universidade

Federal Fluminense (UFF), presenciei o desmembra-

mento das antigas faculdades de filosofia e a criao

dos novos institutos: o Instituto de Filosofia e Cin-

cias Sociais, na UFRJ, e o Instituto de Cincias, His-

tria e Filosofia, na UFF.

Durante as interminveis discusses que marca-

ram a constituio dessas novas unidades, tive mi-

nhas primeiras experincias sobre as dificuldades reais

do historiador para lidar com as chamadas discipli-

nas setoriais de histria as disciplinas que, embora

fossem de histria, no faziam parte dos departamen-

tos de histria. Seria lgico, ento (assim pensva-

mos ns, os historiadores), que a reforma em curso

alocasse tais disciplinas de histria nos departamen-

tos de histria de cada universidade.

Ledo engano. Aos poucos, viramos a perceber

as dificuldades de toda ordem para se tomarem pro-

vidncias aparentemente to lgicas e naturais. Na

verdade, no havamos previsto que para cada uma

das histrias de..., dispersas pelos diferentes departa-

mentos da universidade, existiam sempre ponderveis

razes a recomendar sua permanncia institucional

nos departamentos em que j se achavam alocadas.

Tradio, razes prticas, argumentos tericos, tudo

pesava a favor do statu quo.

No fundo, como no caso da educao, tratava-se

de uma disciplina (histria da educao) que no foi

instituda como especializao temtica de histria,

mas como parte integrante de uma cincia da educa-

o. S mais recentemente o mapeamento e a crtica

da historiografia educacional brasileira tm posto em

evidncia os constrangimentos tericos e institucio-

nais que marcaram o processo de constituio da his-

tria da educao como disciplina escolar e campo

de pesquisas (Carvalho, 1998, p. 329). Trata-se da-

quilo que Mirian Jorge Warde (1990) denominou de

presentismo pragmatista, ou seja, ao fato de que a

histria da educao no foi instituda como especia-

lizao temtica da histria, mas como cincia da

educao ou como cincia auxiliar da educao

(1990, p. 3-11).

Diana Gonalves Vidal e Luciano Mendes de

Faria Filho (2003), em interessante artigo intitulado

Histria da educao no Brasil: a constituio his-

trica do campo (1880/1970), apresentam vrios

elementos analticos e crticos acerca dos caminhos

trilhados pela histria da educao. Em primeiro lu-

gar, o histrico da disciplina a partir de trs verten-

tes: a tradio historiogrfica do Instituto Histrico

e Geogrfico Brasileiro (IHGB); as escolas de for-

mao do magistrio; a produo acadmica, de 1940

a 1970. Tomando como ponto de partida a persistn-

cia maior ou menor dessas trs vertentes, vm, em

segundo lugar, os trabalhos realizados nos ltimos

vinte anos: temas e perodos, abordagens tericas

mais recorrentes, caractersticas historiogrficas,

sobretudo a liderana acadmica do grupo mais li-

gado a Laerte Ramos de Carvalho. Com o surgimento

dos programas de ps-graduao em educao, ma-

nifestou-se a tendncia a utilizar como referencial

terico o marxismo de Althusser e, a seguir, de

Gramsci, fato este assinalado por Mirian Jorge Warde

e Marta Carvalho (2000). Empenhada em explicar o

presente e nele intervir, essa historiografia confir-

mou o pragmatismo dos anos de 1930 e de 1940, e

consolidou a escrita de uma histria da educao

presa ao presentismo pragmatista (idem, p. 25-26),

alis, com um certo vis salvacionista em alguns

autores mais vinculados ao pensamento religioso ou

aos engajamentos polticos.

Durante a dcada de 1980 foram criados vrios

grupos de trabalho de histria da educao. Em 1984,

na Associao Nacional de Ps-Graduao e Pesqui-

sa em Educao (ANPEd), surgiu o GT Histria da

Educao, no qual se difundiram novos horizontes de

investigao na rea, tais como a histria das menta-

lidades, o ps-estruturalismo e a histria cultural. Em

1986 era criado o Grupo de Estudos e Pesquisas His-

tria, Sociedade e Educao no Brasil, na Universi-

dade Estadual de Campinas (UNICAMP), caracteri-

zado por um certo vis marxista de anlise histrica.

Em 1999 foi criada a Sociedade Brasileira de Hist-

332

Francisco Jos Calazans Falcon

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006

ria da Educao (SBHE) e, em 2001, a Revista Brasi-

leira de Histria da Educao (Vidal & Faria Filho,

2003, p. 58-59). Tais iniciativas denotam no apenas

o crescente interesse por um campo especfico o da

histria da educao , mas tm tambm como con-

seqncia uma preocupao dos pesquisadores com

os seus pressupostos terico-metodolgicos e, ainda,

a sua insero nas perspectivas propriamente histo-

riogrficas.

Em busca de novos caminhos Em busca de novos caminhos Em busca de novos caminhos Em busca de novos caminhos Em busca de novos caminhos

Acredito j haver demonstrado que aquela pri-

meira impresso de ausncia da histria da educao

do ponto de vista da oficina do historiador precisa

ser relativizada pelas tendncias mais recentes no

mbito da histria da educao. Todavia, persiste ainda

hoje um certo distanciamento que tem a ver tanto com

as heranas das separaes disciplinares quanto com

a natureza mesma da histria da educao. Estamos

aqui, ao que tudo indica, ante a diferena entre dois

tipos de histrias: as chamadas histrias de (histrias

de algo, ou seja, de determinado objeto), e as hist-

rias algo (adjetivadas, referidas a determinado aspecto

tido como inerente histria). No primeiro caso, para

exemplificar, temos a histria da arte, da literatura,

da filosofia, das cincias, do direito, entre muitas ou-

tras, inclusive, claro, a histria da educao. Todas

se intitulam de histrias, mas, na realidade, cada uma

delas est vinculada a um campo especfico do co-

nhecimento, de tal maneira que a perspectiva histri-

ca constitui apenas um tipo possvel de abordagem,

algo que se situa entre uma espcie de histria apli-

cada a determinados objetos e a viso que se supe

histrica acerca do desenvolvimento de idias ou teo-

rias ao longo de um eixo cronolgico.

J em relao ao segundo tipo de histrias, sua

razo de ser encontra-se provavelmente na prpria

histria da historiografia: aps as concepes totali-

zadoras, de origem iluminista, tpicas das diversas his-

trias universais legadas pelo sculo XIX (historicis-

tas, marxistas, positivistas), afirmou-se, desde o final

desse mesmo sculo, com o domnio da historiogra-

fia ou metdica, uma espcie de diviso do trabalho

historiogrfico: aos historiadores, a histria poltica

(acontecimentos polticos, grandes lderes civis e mi-

litares, diplomacia, guerras, instituies e idias pol-

ticas); aos demais, especialistas em outros campos da

realidade histrica, a histria da arte, da literatura, da

filosofia, da cincia, da msica, do direito, da educa-

o, entendidas como especializaes acadmicas e

cientficas.

Assim, compartimentadas em saberes acadmi-

cos disciplinados e institucionalizados, as chamadas

manifestaes culturais passaram a constituir os ob-

jetos de historiografias particulares, incomunicveis

umas com as outras, organizadas cronologicamente e

com caractersticas meramente descritivas, factuais,

quase sempre ancoradas nas noes de influncia,

sucesso, escolas e eras ou perodos ditos histricos

que pouco ou nada tinham a ver com a histria dos

historiadores propriamente dita.

Essa , evidentemente, uma viso um tanto sim-

plificada da histria da histria durante o sculo XX.

Para sermos mais exatos, porm, precisaramos lem-

brar o lento processo que levou constituio de uma

histria econmica independente da teoria econmi-

ca, primeiramente na Gr-Bretanha e a seguir na Fran-

a e em outros pases. Recordemos, por exemplo, que

a revista lanada por Marc Bloch e Lucien Febre, em

1929, origem da chamada cole des Annales, chama-

va-se Revue dHistoire conomique et Sociale. Rele-

gando a um lugar secundrio a historiografia dita po-

sitivista, a Escola dos Annales enfatizou o econmico,

o social e o meio geogrfico. Nos anos de 1960, quan-

do estava no seu apogeu a histria dos analistas,

Frdric Mauro (1969, 1975) sublinhou a necessida-

de de uma autntica histria social que preenchesse

as lacunas ento existentes, segundo ele, entre a di-

menso poltica e a econmica. Desenvolveram-se,

assim, as histrias das estruturas, dos movimentos

sociais e das mentalidades coletivas.

Essa idia de algo como uma histria em trs di-

menses, ou de um real tridimensional, veio a ser

modificada, a partir de meados dos anos de 1970, pelo

advento da histria cultural, ou seja, o reconhecimento

Histria cultural e histria da educao

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 333

de uma outra dimenso ou caracterstica inerente

realidade histrica: a dimenso cultural.

Assim resumidamente descritas as origens quer

das abordagens ou dimenses da realidade histrica,

quer das disciplinas setoriais, como vem a ser o caso

da histria da educao, fica evidenciado que tais dis-

ciplinas possuem o carter de disciplinas de intersec-

o entre dois campos principais no caso em tela,

entre o campo das cincias histricas e o das cincias

da educao. Permanece no ar o problema da autono-

mia da histria da educao em relao s cincias da

educao, sendo vlido perguntar, com Sol (1995, p.

213): o que a histria da educao? Histria aplica-

da aos fenmenos educativos ou teoria da educao,

quer dizer, exposio da cincia pedaggica por uma

forma histrica? Segundo esse mesmo autor, a hist-

ria da educao no se libertou ainda de seu antigo

lastro filosfico mesmo funcionando hoje, em geral,

nos departamentos de teoria e histria da educao, o

que implica o fato de que seus pesquisadores e do-

centes so, na maioria das vezes, universitrios sem

formao histrica especfica.

Em conseqncia desses elementos, tende-se a

esquecer com demasiada freqncia, na prtica, que

[...] o sentido da histria educativa no se esgota no

escolar, e que o educativo (e o escolar) fazem parte de uma

complexa engrenagem cultural e social. Passa-se por cima

da questo de que a histria do fato educativo se inscreve

na histria da cultura, da transmisso cultural, da formao

e reproduo de mentalidades e atitudes coletivas... Esque-

ce-se a vital insero da histria da educao na histria da

sociedade tout court. (Sol, 1995, p. 215-216)

De fato, sublinha Sol, uma informao correta

e profunda de tipo histrico contextualizador im-

prescindvel para a compreenso do sentido da prxis

humana e, dentro dela, da interveno educativa.

Lima e Fonseca (2003) tenta examinar a questo

da histria da educao do ponto de vista da historio-

grafia contempornea, com nfase na histria cultu-

ral. Tal como sublinhei na primeira parte deste traba-

lho, a autora constata que a histria social no

considerada nem como campo de investigao, nem

como objeto ou abordagem nos debates envolvendo a

nova histria, a histria das mentalidades, a histria

social e a histria cultural. Alis, no livro Domnios

da histria (Cardoso & Vainfas, 1997), como j vi-

mos, h diferenas entre territrios ou reas e cam-

pos de investigao e linhas de pesquisa, cujos obje-

tos podem ser tratados luz dos pressupostos

terico-metodolgicos daqueles. O mais interessan-

te, no entanto, a constatao da autora: a histria

da educao no aparece nem como territrio, nem

como campo de investigao, sequer como tema

(Lima e Fonseca, 2003, p. 52).

Assim, h necessidade de uma reflexo mais

sistemtica sobre os argumentos que tentam susten-

tar uma propalada autonomia da histria da educao

como um campo historiogrfico particular, ao lado

da histria poltica, ou, como querem outros, da his-

tria cultural. Na verdade, porm, a educao um

tema/objeto de investigao necessrio compreen-

so da formao cultural de uma sociedade (idem).

A histria cultural na historiografia A histria cultural na historiografia A histria cultural na historiografia A histria cultural na historiografia A histria cultural na historiografia

contempornea contempornea contempornea contempornea contempornea

Penso que esta talvez no venha a ser a oportuni-

dade mais adequada para apresentar as principais ques-

tes conceituais e suas implicaes historiogrficas

do ponto de vista da histria cultural.

Trabalho, desde 1990, com diversos aspectos da

histria cultural e sei muito bem que no haveria como

retomar, aqui e agora, as inmeras questes abrangidas

por esse campo da produo historiogrfica na atua-

lidade. Vou, portanto, to-somente apresentar algu-

mas breves indicaes e comentrios, tendo em vista

a problemtica da histria da educao.

1. Toda vez que se aborda o tema da histria cul-

tural emerge obrigatoriamente, no mbito do proble-

ma das relaes entre histria e cultura, a indagao a

respeito das diferenas, ou no, entre histria da cul-

tura e histria cultural. O primeiro obstculo aqui vem

a ser o conceito de cultura. H ento que se distinguir

entre a historiografia da cultura elaborada a partir dos

334

Francisco Jos Calazans Falcon

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006

pressupostos da Ilustrao e aquela elaborada em fun-

o de pressupostos antropolgicos, na qual mais e

mais se destaca o carter plural da noo de cultura e

sua multiplicidade de definies. Logo, preciso re-

conhecer que cultura constitui um nome aplicvel a

um campo semntico e, como tal, em processo cont-

nuo de ampliao e complexificao (Falcon, 2002).

Denys Cuche (1999), ao analisar A noo de cul-

tura nas cincias sociais, percorre o longo itinerrio

conceitual e metodolgico que se inicia com a gnese

da palavra e da idia de cultura, passa pela inveno

do conceito cientfico de cultura, em Edward B. Tylor

e Franz Boas, seu triunfo no sculo XX, e as diferen-

tes configuraes mais ou menos recentes das varia-

das acepes e relaes construdas em funo desse

mesmo conceito de cultura. Particularmente instigan-

tes, alis, so o captulo 4, sobre o Estudo das rela-

es entre as culturas e a renovao do conceito de

cultura, e o captulo 5, intitulado Hierarquias so-

ciais e hierarquias culturais.

2. Uma das maneiras utilizadas pelos historiado-

res do cultural para contornar as interminveis dis-

cusses a propsito dos objetos culturais que consti-

tuiriam a matria-prima da histria cultural foi, ou

tem sido, a de pensar a histria cultural como uma

certa forma de abordagem do real histrico e, ao mes-

mo tempo, encarar a dimenso ou perspectiva cultu-

ral como alguma coisa que est presente na econo-

mia, na poltica e na sociedade como um todo.

Assim, entendendo-se o cultural como um certo

tipo de enfoque ou abordagem, ficaria de p a idia

da unidade da histria s existe uma histria.

Logo, a ser aceito esse ponto de vista, a histria cul-

tural equivale teoricamente s outras grandes divi-

ses da histria a econmica, a poltica e a social.

No lugar de objetos previamente definidos como cul-

turais, a histria cultural contemplaria de fato o co-

nhecimento de uma dimenso do real.

Haveria assim uma diferena conceitual bastan-

te real entre histria cultural e histria da cultura, j

que esta ltima se definiria a partir de objetos ou de

um nico objeto, a cultura reconhecidos como aque-

les pertencentes, ou inerentes, prpria idia de cul-

tura. Logo, em lugar de um tipo de abordagem ou de

uma dimenso do real, tratar-se-ia do recorte de obje-

tos histricos reconhecidos como culturais.

Que no se trata de um simples jogo de palavras,

pode-se perceber com clareza, por exemplo, em

Gombrich (1994), quando se prope a definir aquilo

que deveria ser uma verdadeira histria cultural, em

oposio velha histria da cultura, autntico obs-

tculo epistemolgico, segundo ele, no caminho da

construo necessria de uma histria cultural real-

mente histrica.

Peter Burke (2000), ao escrever sobre as Varie-

dades de histria cultural, assinala o fato de que hoje

j existem muitos historiadores que preferem definir-

se como historiadores culturais, algo talvez impens-

vel h alguns poucos anos. Ao mesmo tempo, a maio-

ria desses historiadores prefere trabalhar com

disciplinas setoriais em vez de escrever sobre cultu-

ras totais como reao dependncia da antiga his-

tria cultural ao postulado da unidade ou consenso

cultural (tipo esprito do tempo, weltanschauung,

civilizaes etc.). Outro exemplo desse tipo de cr-

tica a um conceito unitrio de cultura dado por

Thompson (1963, 1968) em seu conhecido estudo

sobre a formao da classe operria inglesa.

Afirma Schorske (1988) que, assim como ne-

cessrio conhecer os mtodos crticos da cincia mo-

derna para interpret-la historicamente, tambm pre-

ciso conhecer os tipos de anlise empregados pelos

estudiosos de humanidades para se poder abordar a

produo cultural no-cientfica do sculo XX. Mas

o historiador no partilha totalmente do objetivo do

analista de textos na rea de humanas. Este visa o

mximo de elucidao de um produto cultural, rela-

cionando todos os princpios de anlise com o seu

contedo particular. J o historiador procura situar e

interpretar temporalmente o artefato, num campo no

qual se cruzam duas linhas. Uma vertical, ou

diacrnica, com a qual ele estabelece a relao de um

texto ou um sistema de pensamento com expresses

anteriores no mesmo ramo de atividade cultural (pin-

tura, poltica etc.). A outra horizontal, ou sincrnica;

com ela, o historiador avalia a relao do contedo

Histria cultural e histria da educao

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 335

do objeto intelectual com as outras coisas que vm

surgindo, simultaneamente, em outros ramos ou as-

pectos de uma cultura. O fio diacrnico a urdidura,

e o sincrnico a trama do tecido da histria cultural.

O historiador o tecelo, mas a qualidade do tecido de-

pende da firmeza e cor dos fios. Ele tem de aprender

um pouco de fiao com as disciplinas especializa-

das, cujos estudiosos, na verdade, perderam o inte-

resse de utilizar a histria como uma de suas modali-

dades bsicas de entendimento mas ainda sabem

melhor do que o historiador o que constitui, em seu

ofcio, um fio resistente de cor firme (1988, p. 17). O

ponto de vista de Chartier (1990) a respeito da natu-

reza da histria cultural foi expresso de uma forma

bastante sinttica:

[...] trata-se de identificar o modo como em diferen-

tes lugares e momentos determinada realidade social cons-

truda, pensada, dada a ler, [sendo necessrio] considerar

os esquemas geradores das classificaes e das percepes

prprias de cada grupo ou meio como verdadeiras institui-

es sociais, incorporando sob a forma de categorias men-

tais e de representaes coletivas as demarcaes da pr-

pria organizao social. (p. 25, nota 45)

Afirma ele, ainda, que podemos

[...] pensar uma histria cultural do social que tome

por objeto a compreenso das formas e dos motivos, isto ,

das representaes do mundo social que, revelia dos ato-

res sociais, traduzem as suas posies e interesses objetiva-

mente confrontados e que, paralelamente, descrevem a so-

ciedade tal como pensam que ela ou como gostariam que

fosse. (idem, ibidem)

Essas duas citaes permitem-nos perceber que

estamos diante de duas concepes da histria cultu-

ral: uma que a associa a uma histria da cultura orien-

tada para o recorte e a anlise de objetos especficos

chamados objetos culturais e a entra, claro, a dis-

tino entre cultura material e cultura imaterial (ou

espiritual); e outra que privilegia o critrio dos pres-

supostos metodolgicos que tm em vista a aborda-

gem tanto das representaes como das prticas so-

ciais de acordo com as concepes tpicas das diver-

sas teorias sociais.

3. O conceito de histria cultural tambm no se

encontra imune ao conflito dos sentidos: h quem

pense a histria cultural nos moldes da velha oposi-

o historicista entre um mundo natural e um mundo

da cultura, ou humano, histrico por definio. No

bojo de algumas dessas interpretaes, persiste, no

raro, uma associao do cultural ao espiritual ou men-

tal, fazendo-nos recordar as conhecidas distines

oitocentistas entre uma alta cultura, ou cultura das

elites letradas, e uma cultura popular, iletrada, por

definio, e muito prxima, quando no mesmo idn-

tica, das manifestaes chamadas ento folclricas.

J no territrio marxista, a histria cultural ora

vem referida aos produtos e manifestaes da cultura

material, ora se restringe ao estudo das formas de

conscincia social, e a entra em cena o problema da

ideologia. Muito comum, tambm, a discusso se-

gundo pressupostos estruturais e estruturalistas, mais

recentemente , na qual se indaga se a cultura e o

cultural constituem ou no uma instncia do real, sua

autonomia relativa e as relaes que mantm com as

outras instncias do real.

Histria cultural ou histrias culturais? Histria cultural ou histrias culturais? Histria cultural ou histrias culturais? Histria cultural ou histrias culturais? Histria cultural ou histrias culturais?

De acordo com o conceito de cultura que se te-

nha em vista, h pelo menos duas concepes bsicas

acerca do campo de abrangncia da histria cultural:

a primeira delas define a histria cultural como hist-

ria da cultura intelectual ou desinteressada, voltada

para as coisas do esprito, sinnimo talvez de histria

intelectual, e muito prxima da antiga histria das

idias. Basicamente voltada para as formas textuais

em geral, essa histria cultural identifica-se bastante

com a chamada alta cultura, ou cultura dominante.

J no caso da segunda, porm, a histria cultural

compreende tanto a cultura intelectual (ou do espri-

to) quanto a cultura material, ou seja, a erudita e a

popular, a cultura cientfica, filosfica e artstica, mais

sofisticada, e a cultura cotidiana, ou do senso comum.

336

Francisco Jos Calazans Falcon

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006

Freqentemente, a alta cultura, enquanto cultura do-

minante, associada s chamadas elites ou classes

letradas, ao passo que a cultura cotidiana vista como

a cultura popular, ou dominada.

Todas essas denominaes e oposies vm sen-

do submetidas a crticas constantes. Para no poucos

historiadores, alis, tais dicotomias culturais so de-

masiado simplistas, reducionistas e irreais tal como

se d, por exemplo, com Roger Chartier (1990),

Jacques Revel (1989) e Carlo Ginzburg (1991) , j

que a dinmica das relaes culturais e sociais tende

a misturar essas divises e distines aparentemente

to homogneas. Quanto aos autores marxistas, suas

crticas tm sido endereadas a esse conceito supos-

tamente amplo de histria cultural, mas que deixa de

fora praticamente toda a cultura material.

Trabalhar cada vez menos com um conceito ni-

co de cultura ou com suas supostas oposies

dicotmicas parece ser a tendncia entre os historia-

dores do cultural.

Alguns problemas da histria cultural Alguns problemas da histria cultural Alguns problemas da histria cultural Alguns problemas da histria cultural Alguns problemas da histria cultural

A historiografia contempornea vem demonstran-

do a realidade e a especificidade da histria cultural.

No limite, alis, j existem aqueles que admitem no

ser mais aceitvel tentar pens-la segundo os esque-

mas explicativos que legitimam os demais campos

do conhecimento histrico, tal como acabo de fazer.

De qualquer modo, porm, preciso ter em vista pelo

menos trs coisas a respeito da histria cultural:

1. A histria cultural no deve ser encarada como

mais uma entre as diversas disciplinas histricas espe-

cializadas e definidas em funo das temticas respecti-

vas. O cultural constitui um campo multi e interdiscipli-

nar, capaz de articular os temas e as questes mais ou

menos dispersos pelas disciplinas especializadas.

2. Ela no apenas mais um tipo de enfoque ou

abordagem. Ao contrrio de abordagens como a eco-

nmica, a poltica, a social ou a intelectual, nas quais

o historiador recorta e destaca da totalidade histrica

certos tipos ou conjuntos de objetos relativamente

homogneos, a histria cultural v-se sempre diante

da dificuldade de recortar objetos culturais. Da po-

demos perceber atitudes bastante diferenciadas entre

os historiadores diante da histria cultural: h os que

definem o cultural como tudo aquilo no classificado

como econmico, poltico, social; mas h tambm

quem veja o cultural como uma dimenso transdisci-

plinar, inerente ao prprio real, prpria de todo o fa-

zer humano. Logo, no haveria como circunscrever o

cultural em termos de regio ou nvel, pois, a rigor,

ele faz parte de todos os nveis.

3. No se trata apenas de um novo espao ou

dimenso do real, distinto, separado e definido em

termos espaciais ou hierrquicos em relao aos de-

mais espaos, regies ou nveis desse mesmo real.

Assim, chega-se a uma concluso bastante in-

teressante: a histria cultural no deveria ser apenas

uma denominao ou rtulo que se aplicaria a um

campo de estudos constitudo de objetos e temas es-

pecficos. A idia de atribuir uma espcie de lugar

ao cultural em termos de realidade histrica, um lu-

gar situado entre o econmico, o poltico e o social,

talvez tenha tido sua razo de ser no comeo da his-

tria cultural. Hoje, todavia, sabe-se que esse lugar

no existe, assim como tampouco existe uma

alocao arquitetnica que permita dizer se a hist-

ria cultural est acima, abaixo, ou ao lado de outros

aspectos do real.

Objetos e mtodos da histria cultural Objetos e mtodos da histria cultural Objetos e mtodos da histria cultural Objetos e mtodos da histria cultural Objetos e mtodos da histria cultural

Afirma Georges Duby (1982, p. 14) que a his-

tria cultural tem como proposta observar no passa-

do, em meio aos movimentos de conjunto de uma ci-

vilizao, os mecanismos de produo dos objetos

culturais (da produo vulgar mais refinada).

Nas atas do Colquio Franco-Hngaro de Tihany

sobre Objeto e mtodos da histria da cultura, rea-

lizado em 1977, do qual participaram Duby, Le Goff,

Makkai e Kosary (os dois ltimos historiadores hn-

garos), ficaram registradas as seguintes indicaes

temticas (cf. Le Goff & Kopeczi, 1982):

Histria cultural e histria da educao

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 337

a) Vises de mundo: sistemas de valores e de

normas ligados s necessidades econmicas,

sociais e polticas da sociedade, sua influncia

sobre o conhecimento cotidiano, cientfico e

artstico e sobre as atitudes e modos de vida.

b) Poltica cultural: as concepes das diferen-

tes classes e camadas sociais e dos diversos

movimentos e correntes.

c) Atividades institucionais na difuso da cul-

tura material e intelectual (ensino, edio,

imprensa, rdio, televiso, igrejas e organi-

zaes sociais; a lngua como meio de comu-

nicao).

d) Intelectuais: seu papel/funo como difusores

da cultura e a sua realizao/concretizao.

e) Cincia: condies de existncia, resultados

e funes no cotidiano, no desenvolvimento

da sociedade, da conscincia cotidiana e das

ideologias.

f) Literatura e artes: condies de existncia, re-

sultados, funes e influncia sobre a cons-

cincia cotidiana, as ideologias, as atitudes e

os modos de vida; a imagem da sociedade e

do homem em seus produtos.

g) Cultura material e intelectual da vida cotidia-

na das diversas classes, camadas e grupos

sociais. Principais caractersticas.

h) Tradio e inovao cultural de uma poca;

valores que se transmitem ou que desapare-

cem; lugar do perodo em causa na evolu-

o global de determinado povo ou da hu-

manidade.

Quanto aos mtodos, Duby (1982, p. 14-17) su-

blinha o conceito de produo cultural, pois, segun-

do afirma, o historiador deve considerar o conjunto

da produo cultural e as relaes que possam existir

entre os acontecimentos produzidos no topo do edif-

cio como obra-prima e essa base quase inerte da

produo corrente, pois, em geral, as disciplinas se-

paradas/especializadas permanecem ancoradas no

excepcional. Seria fundamental, segundo ele, eluci-

dar as relaes existentes entre o movimento criador,

que arrasta a evoluo de uma cultura, e as suas es-

truturas profundas. Entre estas ltimas esto situadas

as estruturas econmicas e suas conexes com os rit-

mos da produo cultural em certas pocas.

Ainda segundo Duby, h tambm outros fatores,

no-econmicos, a considerar:

a) uma herana, um capital de formas de que

cada gerao lana mo (formas literrias,

artsticas, filosficas);

b) os fatores ideolgicos, o papel do imagin-

rio, do sistema de valores, das imagens que

servem para explicar o mundo;

c) o fato de que no existe apenas uma cultura,

mas sim culturas, mesmo em sociedades pou-

co evoludas; logo, importante no traba-

lhar com as noes de povo e elite como se

fossem blocos homogneos, ignorando-lhes

as estratificaes e combinaes variadas

os deslizamentos, passagens, interferncias,

origens da complexidade do espao cultural

(apud Falcon, 2002, p. 100-102).

A ttulo de concluso A ttulo de concluso A ttulo de concluso A ttulo de concluso A ttulo de concluso

Segundo Jean-Pierre Rioux (in Rioux & Sirinelli,

1997, p. 17-18), possvel distinguir pelo menos qua-

tro blocos mais importantes no mbito da histria

cultural:

a) A histria das polticas e das instituies cul-

turais, abrindo caminho ao estudo das rela-

es entre o poltico e o cultural (ideais, ato-

res, culturas polticas).

b) A histria das mediaes e dos mediadores, no

sentido estrito de uma difuso instituda de sa-

beres e de informaes, mas tambm, em senti-

do mais amplo, de inventrio dos transmisso-

res, dos fluxos de circulao de conceitos, ideais

e objetos culturais; das maneiras mesa, es-

cola, do rito religioso moda etc.

c) A histria das prticas culturais, que no deve

ficar fechada em si mesma, sinnimo de um

338

Francisco Jos Calazans Falcon

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006

sociocultural sempre presente no horizonte de

pesquisa e levando a revisitar a religio vivi-

da, as sociabilidades, as memrias particula-

res, as promoes identitrias e os usos e cos-

tumes dos grupos humanos.

d) A histria, enfim, dos signos e smbolos exibi-

dos, dos lugares expressivos e as sensibilida-

des difusas, ancorada sobre os textos e as obras

de criao, sempre ntima, alegrica e emble-

mtica, valorizando as ferramentas mentais e

as evolues dos sentidos, misturando os ob-

jetos, as prticas, as configuraes e os sonhos.

Sirinelli (2004) refere-se sntese entre os dois

plos possveis de uma histria cultural, con-

cebida ao mesmo tempo como histria das re-

presentaes do mundo e como a das elabora-

das produes do esprito, desde os sistemas

de pensamento mais construdos at as sensi-

bilidades mais simples. Esses plos delimitam

um campo de estudo, tendo por objeto tudo

aquilo que dotado de sentido em um grupo

humano em uma certa data. Da a validade da

definio proposta para a histria cultural:

como os homens representam e representam-

se no mundo que os cerca.

Referncias bibliogrficas Referncias bibliogrficas Referncias bibliogrficas Referncias bibliogrficas Referncias bibliogrficas

ARRUDA, Jos Jobson; FONSECA, Lus Ado (Orgs.). Brasil-

Portugal: histria, agenda para o milnio. So Paulo/Portugal:

FAPESP/EDUSC/ICCTI, 2001.

BOUTIER, Jean; JULIA, Dominique (Orgs.). Passados recom-

postos; campos e canteiros da histria. Trad. Marcella Mortara e

Anamaria Skinner. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Ed. FGV, 1998.

BURKE, Peter. Variedades de histria cultural. Rio de Janeiro:

Civilizao Brasileira, 2000.

CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Dom-

nios da histria: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro:

Campus, 1997.

CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A configurao da histo-

riografia educacional brasileira. In: FREITAS, Marcos Cezar de

(Org.). Historiografia brasileira em perspectiva. So Paulo: Con-

texto, 1998. p. 329-353.

CHARTIER, Roger. A histria cultural: entre prticas e represen-

taes. Lisboa: DIFEL, 1990.

CHARTIER, Roger; ROCHE, Daniel. O livro: uma mudana de pers-

pectiva. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre (Orgs.). Histria: no-

vos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. p. 99-115.

CUCHE, Denys. A noo de cultura nas cincias sociais. Bauru:

EDUSC, 1999.

DUBY, Georges. Histoire des mentalits. In: SAMARAN, Charles

(Org.). Lhistoire et ses mthodes. Paris: Gallimard, 1961. p. 937-966.

. Problmes et mthodes en histoire culturel. In: LE

GOFF, Jacques; KOPECZI, Bela (Orgs.). Objet et mthodes de

lhistoire de la culture. Actes du Colloque Franco-Hongrois de

Tihany. Paris/Budapest: ditions du Centre National de la

Recherche Scientifique/Akademiai Kiad, 1982. p. 13-18.

FALCON, Francisco J. C. Histria cultural. Rio de Janeiro:

Campus, 2002.

GINZBURG, Carlo. A micro-histria e outros ensaios. Lisboa:

Difel, 1991.

GOMBRICH, Ernest Hans. Para uma histria cultural. Lisboa:

Gradiva, 1994.

HUNT, Lynn (Org.). A nova histria cultural. Trad. Jefferson Luiz

Camargo. So Paulo: Martins Fontes, 1992.

LE GOFF, Jacques; KOPECZI, Bela (Orgs.). Objet et mthodes de

lhistoire de la culture. Actes du Colloque Franco-Hongrois de

Tihany. Paris/Budapest: ditions du CNRS/Akademiai Kiad, 1982.

LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre (Orgs.). Histria: novas abor-

dagens. Traduo Theo Santiago. Rio de Janeiro: Francisco Alves,

1976c.

. Histria: novos objetos. Trad. Theo Santiago. Rio

de Janeiro: Francisco Alves, 1976a.

. Histria: novos problemas. Trad. Theo Santiago. Rio

de Janeiro: Francisco Alves, 1976b.

LIMA E FONSECA, Thais Nivia de. Histria da educao e his-

tria cultural. In: GREIVE, Cynthia Veiga; LIMA E FONSECA,

Thais Nivia de (Orgs.). Histria e historiografia da educao no

Brasil. Belo Horizonte: Autntica, 2003. p. 49-75.

MAURO, Frdric. Nova histria e novo mundo. So Paulo: Pers-

pectiva, 1969.

. Do Brasil Amrica. So Paulo: Perspectiva, 1975.

REVEL, Jacques. A inveno da sociedade. Rio de Janeiro:

Bertrand Brasil; Lisboa: Difel, 1989.

RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-Franois. Pour une histoire

culturelle. Paris: Seuil, 1997.

Histria cultural e histria da educao

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 339

SCHORSKE, Carl E. Viena fin-de-sicle: poltica e cultura. So

Paulo: Ed. UNICAMP/Cia. das Letras, 1988.

SIRINELLI, Jean-Franois. Este sculo tinha sessenta anos: a Fran-

a dos sixties revisitada. Tempo Social, So Paulo: Revista de So-

ciologia da USP, v. 8, n. 16, p. 14-17, jan./jun. 2004.

SOL, Pere. El estdio diacrnico de los fenmenos educativos y

las tendencias historiogrficas actuales. In: CONGRESO INTER-

NACIONAL HISTRIA A DEBATE, 1993, Santiago de

Compostela. Actas... Santiago de Compostela: Carlos Barros Edi-

tor, 1995. t. II, p. 213-220.

THOMPSON, Edward P. The making of the english working class.

Victor Gollancz, 1963, Pelican Books, 1968.

VIDAL, Diana; FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Histria da

educao no Brasil: a constituio histrica do campo (1880/1970).

Revista Brasileira de Histria, So Paulo: ANPUH, v. 23, n. 45,

p. 37-70, 2003.

WARDE, Miriam Jorge. Contribuies da histria para a educa-

o. Em Aberto, Braslia: INEP/MEC, ano 9, n. 47, p. 3-11, jul./

set. 1990.

. CARVALHO, Marta. Poltica e cultura na produo

da histria da educao no Brasil. Contemporaneidade e educa-

o, ano V, n. 7, p. 9-33, 1. set. 2000.

FRANCISCO JOS CALAZANS FALCON, livre-docen-

te em histria moderna pela Universidade Federal Fluminense

(UFF), professor titular aposentado da mesma universidade, as-

sim como da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e

da Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio), atualmente professor do Programa de Ps-Graduao em

Histria da Universidade Salgado de Oliveira. Trabalhos publi-

cados: A poca pombalina (So Paulo: tica, 1982), Mercanti-

lismo e transio (So Paulo: Brasiliense, 1982); Iluminismo (So

Paulo: tica, 1986); Tempos modernos: ensaios de histria cul-

tural (Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000); Histria

cultural (Rio de Janeiro: Campus, 2002); A formao do mundo

moderno (Rio de Janeiro: Campus, 2006), os dois ltimos em

colaborao com Antonio Edmilson Martins Rodrigues. Pesqui-

sas em andamento: Historiografia brasileira: a poca cientifi-

cista Capistrano de Abreu; Teoria da historiografia contem-

pornea; as historiografias modernas e ps-modernas. E-mail:

prof@franciscofalcon.com.br

Recebido em novembro de 2005

Aprovado em fevereiro de 2006

Resumos/Abstracts/Resumens

Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 375

especialidad cultural, que marca a la

escuela xakriab.

Palabras claves: educacin indgena;

cultura escolar; antropologa de la

educacin

Francisco Jos Calazans Falcon

Histria cultural e histria da

educao

O artigo analisa a separao entre a

histria cultural e a histria da educa-

o. Examinando obras a partir dos

anos de 1970, verifica a importncia

crescente da histria cultural e a au-

sncia quase completa de trabalhos

relativos histria cultural da educa-

o. Aborda questes disciplinares e

institucionais, mas tambm

historiogrficas, que concorrem para

a excluso de determinadas discipli-

nas, como a histria da educao, do

mbito de trabalho do historiador.

Durante a dcada de 1980, detecta

maior interesse pela histria da edu-

cao e por sua insero nas perspec-

tivas historiogrficas. Focaliza algu-

mas questes que interessam aos

historiadores e aos historiadores da

educao: as relaes entre histria e

cultura; a tentativa de considerar a

histria cultural em duas perspecti-

vas: uma que lhe atribui o recorte e

anlise de objetos culturais, e outra

que privilegia os pressupostos meto-

dolgicos, abordando tanto as prti-

cas sociais como as suas representa-

es, de acordo com concepes das

diversas teorias sociais. Conclui que

a histria cultural um campo multi

ou interdisciplinar, no apenas um

tipo de abordagem, nem apenas um

novo espao ou dimenso do real, e

enfatiza a necessidade de uma refle-

xo mais sistemtica sobre a educa-

o como um tema/objeto de investi-

gao necessrio compreenso da

formao cultural de uma sociedade.

Palavras-chave: histria cultural;

histria da educao

Cultural history and the history of

education

The article analyses the separation

between cultural history and the history

of education. It verifies the growing

importance of cultural history and the

almost complete absence of studies on

the cultural history of education based

on an examination of works starting in

the 1970s. It deals with disciplinary,

institutional and historiographic

questions which contribute to the

exclusion of determined subject areas

like the history of education in the ambit

of work of the historian. It detects a

greater interest in the history of

education during the 1980s, and in its

insertion in historiographic

perspectives. It focuses on some

questions which are of interest to

historians and historians of education:

the relation between history and

culture; the attempt to consider cultu-

ral history from two perspectives one

which attributes to it the separation

and analysis of cultural objects and the

other which privileges methodological

presuppositions dealing with both so-

cial practices and their

representations, in accordance with

conceptions from diverse social

theories. It concludes that cultural

history is a multi or interdisciplinary

field, not simply a kind of approach

nor a new space or dimension of

reality and emphasizes the need for a

more systematic reflection on education

as a theme/object of investigation

necessary for understanding the cultu-

ral formation of a society.

Key-words: cultural history; history of

education

Historia cultural y historia de la

educacin

El artculo analiza la separacin entre

la historia cultural y la historia de la

educacin. Examinando obras a partir

de los aos de 1970, se verifica la

importancia creciente de la historia

cultural y la ausencia casi completa de

trabajos relativos a la historia cultural

de la educacin. Aborda cuestiones

disciplinares e institucionales, pero

tambin historiogrficas, que

concurren para la exclusin de deter-

minadas disciplinas, como la historia

de la educacin, del mbito de trabajo

del historiador. Durante la dcada de

1980, detecta un mayor inters por la

historia de la educacin y por su

insercin en las perspectivas

historiogrficas. Focaliza algunas

cuestiones que interesan a los historia-

dores y a los historiadores de la

educacin; las relaciones entre

historia y cultura; la tentativa de con-

siderar la historia cultural bajo dos

perspectivas; una que le atribuye el re-

corte y anlisis de objetos culturales, y

otra que privilegia los presupuestos

metodolgicos, abordando tanto las

prcticas sociales como sus

presentaciones, de acuerdo con

concepciones de las diversas teoras

sociales. Concluye que la historia cul-

tural es un campo multi o interdiscipli-

nar, no apenas un tipo de abordage, ni

apenas un nuevo espacio o dimensin

de lo real, y enfatiza la necesidad de

una reflexin ms sistemtica sobre la

educacin como un tema/objeto de

investigacin necesario a la

comprensin de la formacin cultural

de una sociedad.

Palabras claves: historia cultural;

historia de la educacin

Luiz Felipe Bata Neves

Histria intelectual e histria da

educao

O texto comea por tratar do uso ana-

crnico de palavras e idias. Tal uso

caracteriza-se por uma rigidez na inter-

pretao da linguagem, que acaba por

se fixar nos significados correntes na

poca em que se escreve a histria.

Essa reificao do discurso tende a des-

considerar as possveis significaes

Você também pode gostar

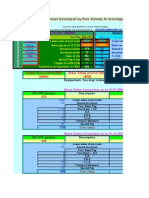

- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocumento15 páginas6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)

- Pensadores sociais e história da educaçãoNo EverandPensadores sociais e história da educaçãoAinda não há avaliações

- Imprensa Pedagógica na Ibero-América: local, nacional e transnacionalNo EverandImprensa Pedagógica na Ibero-América: local, nacional e transnacionalAinda não há avaliações

- Falcon - HISTÓRIA CULTURAL E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃODocumento17 páginasFalcon - HISTÓRIA CULTURAL E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃOLívia MaravilhasAinda não há avaliações

- Historia e Memorias Da Educacao No Brasil Vol IIIDocumento3 páginasHistoria e Memorias Da Educacao No Brasil Vol IIITiago RibeiroAinda não há avaliações

- História Dos Livros e Das Edições Didáticas - Sobre o Estado Da ArteDocumento18 páginasHistória Dos Livros e Das Edições Didáticas - Sobre o Estado Da ArteThiago Rodrigues NascimentoAinda não há avaliações

- Do Professor Real Ao Professor Ideal Ou Vice-Versa: A Representação Do Professor de História No Discurso HistoriográficoDocumento22 páginasDo Professor Real Ao Professor Ideal Ou Vice-Versa: A Representação Do Professor de História No Discurso HistoriográficoDaniele TorresAinda não há avaliações

- História Cultural e História Da EducaçãoDocumento12 páginasHistória Cultural e História Da EducaçãoRibeiro MrprAinda não há avaliações

- Historiografia Atual Na AmazoniaDocumento12 páginasHistoriografia Atual Na AmazoniaAndreson DouradoAinda não há avaliações

- VINAO, Antonio. A História Das Disciplinas Escolares.Documento43 páginasVINAO, Antonio. A História Das Disciplinas Escolares.Patricia MendesAinda não há avaliações

- A História Das Disciplinas EscolaresDocumento17 páginasA História Das Disciplinas EscolaresEduardo Loureiro Jr.Ainda não há avaliações

- Antonio Castillo Gomez Cadernos Escritas PDFDocumento7 páginasAntonio Castillo Gomez Cadernos Escritas PDFNell LinsAinda não há avaliações

- O (Não) Lugar Da Mulher No Livro Didático de História: Um Estudo Longitudinal Sobre Relações de Gênero e Livros Escolares (1910-2010)Documento18 páginasO (Não) Lugar Da Mulher No Livro Didático de História: Um Estudo Longitudinal Sobre Relações de Gênero e Livros Escolares (1910-2010)leticiamisturaAinda não há avaliações

- Historia Livro Didatico PDFDocumento18 páginasHistoria Livro Didatico PDFGlauco GusmaoAinda não há avaliações

- História Da Educação No Brasil - A Constituição Histórica Do Campo - Diana Vidal e Luciano MendesDocumento34 páginasHistória Da Educação No Brasil - A Constituição Histórica Do Campo - Diana Vidal e Luciano MendesAlexsandro CabralAinda não há avaliações

- Didática Da História e o Ensino de História 1Documento7 páginasDidática Da História e o Ensino de História 1Max AraujoAinda não há avaliações

- Keith JenkinsDocumento14 páginasKeith JenkinsDanielic63Ainda não há avaliações

- Ensino de História e MSTDocumento12 páginasEnsino de História e MSTIgor OliveiraAinda não há avaliações

- Metodologia de Ensino e Utilização Do Livro DidáticoDocumento8 páginasMetodologia de Ensino e Utilização Do Livro DidáticoJaimeAinda não há avaliações

- Schmidt - 2005 - Saber Escolar e Conhecimento HistóricoDocumento15 páginasSchmidt - 2005 - Saber Escolar e Conhecimento HistóricomanuelaAinda não há avaliações

- A História Na Escola, Renilson RibeiroDocumento5 páginasA História Na Escola, Renilson RibeiroThamires GabrieleAinda não há avaliações

- TOLEDO, Maria Rita. Fernando de Azevedo e A Cultura BrasileiraDocumento170 páginasTOLEDO, Maria Rita. Fernando de Azevedo e A Cultura BrasileiraVera GuedesAinda não há avaliações

- Aprendizagens Históricas - Debates PDFDocumento246 páginasAprendizagens Históricas - Debates PDFBonifacio Luiz HAinda não há avaliações

- NÓVOA, A. História Da Educação Percursos de Uma DisciplinaDocumento18 páginasNÓVOA, A. História Da Educação Percursos de Uma DisciplinaLevy AlvesAinda não há avaliações

- Revista v13 Elza-NadaiDocumento20 páginasRevista v13 Elza-NadaiLuizelene Moreira De SousaAinda não há avaliações

- Teoria da História e História da Educação: por uma história cultural não culturalistaNo EverandTeoria da História e História da Educação: por uma história cultural não culturalistaAinda não há avaliações

- TEXTO 1. O Ensino de História No Brasil Trajetória e Perspectiva - Elza NadaíDocumento20 páginasTEXTO 1. O Ensino de História No Brasil Trajetória e Perspectiva - Elza NadaíMarcus BararuaAinda não há avaliações

- Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida N. Delgado (Org.) O Brasil RepublicanoDocumento5 páginasJorge Ferreira e Lucilia de Almeida N. Delgado (Org.) O Brasil RepublicanoEverton OtazúAinda não há avaliações

- 15279-Texto Do Artigo-44616-1-10-20210224Documento9 páginas15279-Texto Do Artigo-44616-1-10-20210224Luiza VarricchioAinda não há avaliações

- A IMPRENSA NA PESQUISA HISTORICA ArtDocumento9 páginasA IMPRENSA NA PESQUISA HISTORICA ArtMaryne FerlitiAinda não há avaliações

- Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida N deDocumento5 páginasJorge Ferreira e Lucilia de Almeida N deDiógenes CaladoAinda não há avaliações

- NÓVOA, António. História Da Educação - Percursos de Uma Disciplina.Documento18 páginasNÓVOA, António. História Da Educação - Percursos de Uma Disciplina.Edward ZAinda não há avaliações

- Texto ChartierDocumento25 páginasTexto ChartierEduardo BaenaAinda não há avaliações

- ParcialDocumento85 páginasParcialUlisses ColiAinda não há avaliações

- admin,+Trabalho+de+final+de+curso+-+Mestrado+-+1o +sem ++2014 Doc2+Documento13 páginasadmin,+Trabalho+de+final+de+curso+-+Mestrado+-+1o +sem ++2014 Doc2+patrick vieiraAinda não há avaliações

- Sobre Sapatos Machado de AssisDocumento27 páginasSobre Sapatos Machado de AssisTheo ZurcAinda não há avaliações

- A 13 V 28 N 03Documento7 páginasA 13 V 28 N 03Bruna OliveiraAinda não há avaliações

- Arte PDFDocumento15 páginasArte PDFJosiane Lorena PetersAinda não há avaliações

- História e História Da Educação O Debate Teórico-Metodológico AtualDocumento5 páginasHistória e História Da Educação O Debate Teórico-Metodológico AtualRafael Uniter HistoriaAinda não há avaliações

- Julia, Dominique (Cultura Escolar Como Objeto Histórico)Documento35 páginasJulia, Dominique (Cultura Escolar Como Objeto Histórico)Jéssica BritoAinda não há avaliações

- Cruzando Fronteiras - Novos Olhares Sobre A História Do Trabalho PDFDocumento7 páginasCruzando Fronteiras - Novos Olhares Sobre A História Do Trabalho PDFMarcelo RamosAinda não há avaliações

- Silo - Tips - Leitura Que Recomendamos o Que Todos Devem Ler Livros Didaticos Utilizados Nas Escolas AnarquistasDocumento13 páginasSilo - Tips - Leitura Que Recomendamos o Que Todos Devem Ler Livros Didaticos Utilizados Nas Escolas Anarquistasjoao guilhermeAinda não há avaliações

- 2006, de Sousa, Universidades Populares PortugalDocumento12 páginas2006, de Sousa, Universidades Populares PortugalSharon RAinda não há avaliações

- O CINEMA e A Didática Da História. Sander CasteloDocumento8 páginasO CINEMA e A Didática Da História. Sander Castelobrunnoaraujo19Ainda não há avaliações

- FURTADO FILHO Manuais de Iniciação Aos Estudos HistóricosDocumento12 páginasFURTADO FILHO Manuais de Iniciação Aos Estudos HistóricosJulia CharlesAinda não há avaliações

- 1121Documento12 páginas1121KelvisNascimentoAinda não há avaliações

- O Livro Didático Como Objeto e Fonte de Pesquisa Histórica e EducacionalDocumento16 páginasO Livro Didático Como Objeto e Fonte de Pesquisa Histórica e EducacionalGabriel ValençaAinda não há avaliações

- Pensar A História - Resumos e PesquisasDocumento158 páginasPensar A História - Resumos e PesquisasIgor Lemos Moreira100% (1)

- Ensino em Petrópolis, 1925 Paulo Monte, Livro Didático, Método Intuitivo, História e Geografia LocalDocumento27 páginasEnsino em Petrópolis, 1925 Paulo Monte, Livro Didático, Método Intuitivo, História e Geografia LocalOazinguito FerreiraAinda não há avaliações

- Abpn, Gerente Da Revista, 009 - APRESENTO-LHES UMDocumento21 páginasAbpn, Gerente Da Revista, 009 - APRESENTO-LHES UMCristina SacramentoAinda não há avaliações

- Artigo - Linguagens e Ensino de História No Mundo ContemporâneoDocumento9 páginasArtigo - Linguagens e Ensino de História No Mundo ContemporâneoProf. Thiago BroniAinda não há avaliações

- Recursos Da UcDocumento4 páginasRecursos Da UcBruno Pereira MarquesAinda não há avaliações

- O Saber Histórico Escolas Sobre As Mulheres e Relações de Genero Nos Livros PDFDocumento28 páginasO Saber Histórico Escolas Sobre As Mulheres e Relações de Genero Nos Livros PDFMaria FernandaAinda não há avaliações

- É Possível e Necessário Ensinar História Do Tempo Presente Nas Escolas-Gonzalo de AmézolaDocumento4 páginasÉ Possível e Necessário Ensinar História Do Tempo Presente Nas Escolas-Gonzalo de AmézolaLeidiAinda não há avaliações

- LopesDocumento2 páginasLopesadawison100% (1)

- Educação Literária e Cânone Literário Escolar - Blanca Ana Roig Rechou) LIDODocumento5 páginasEducação Literária e Cânone Literário Escolar - Blanca Ana Roig Rechou) LIDOgamamonicaAinda não há avaliações

- Fichamento Historia Da EducaçãoDocumento6 páginasFichamento Historia Da EducaçãoMeiibo ArtAinda não há avaliações

- Itinerários investigativos: Histórias das ideias linguísticas: apropriação e representaçãoNo EverandItinerários investigativos: Histórias das ideias linguísticas: apropriação e representaçãoAinda não há avaliações

- Mendes Redes de AtencaoDocumento554 páginasMendes Redes de AtencaojaniogugaAinda não há avaliações

- Campos Obrigatórios Sinan-Net 07.11.2006Documento3 páginasCampos Obrigatórios Sinan-Net 07.11.2006janiogugaAinda não há avaliações

- Teclas de Atalhos GeraisDocumento3 páginasTeclas de Atalhos Geraisjanioguga0% (1)

- Historia Da Paraiba PDFDocumento23 páginasHistoria Da Paraiba PDFDeivison GustavoAinda não há avaliações

- História Da ParaíbaDocumento106 páginasHistória Da Paraíbajanioguga100% (1)

- Art. 37 A 41Documento19 páginasArt. 37 A 41jeffoarleyAinda não há avaliações

- Concepção Augusto ComteDocumento17 páginasConcepção Augusto Comtejanioguga100% (2)

- Título Xi Capítulo I Do Código Penal BrasileiroDocumento6 páginasTítulo Xi Capítulo I Do Código Penal BrasileiroMarcílio GuerreiroAinda não há avaliações

- DidaticahistoriaDocumento18 páginasDidaticahistoriaMauricio FragaAinda não há avaliações

- História - Aula 05 - Renascimento CulturalDocumento10 páginasHistória - Aula 05 - Renascimento CulturalHistory História Geral e do Brasil95% (21)

- História e Cultura AfroDocumento9 páginasHistória e Cultura AfroREMS_100% (2)

- Teorias de Ensino 120707636822993 5Documento15 páginasTeorias de Ensino 120707636822993 5carolineliracarvalhoAinda não há avaliações

- Constituicoes 1824 1988Documento8 páginasConstituicoes 1824 1988cleysonAinda não há avaliações

- Giambattista Vico e Sua Contribuicao para A Historia CulturalDocumento48 páginasGiambattista Vico e Sua Contribuicao para A Historia CulturalLola Moura PereiraAinda não há avaliações