Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Tenório - Lógica Clássica

Tenório - Lógica Clássica

Enviado por

AkularithDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Tenório - Lógica Clássica

Tenório - Lógica Clássica

Enviado por

AkularithDireitos autorais:

Formatos disponíveis

15

LGICA CLSSICA: UM PROBLEMA DE IDENTIDADE

Robinson Moreira Tenrio Prof. Assistente do Dep. de Cincias Humanas e Filosofia Doutorando em Educao - USP

RESUMO - O princpio da identidade afirma que tudo idntico a si mesmo. Por trs da obviedade aparente do princpio da identidade, e no mbito da lgica clssica, jazem dois outros princpios, o princpio da no-contradio e o princpio do terceiro-excludo, cuja universalidade est longe de ser unanimemente considerada. ABSTRACT - The identity principle states that everything is identical to itself. However, behind the apparent obviousness of the identity principle, and within the ambiance of classical logic, lies two other principles, lie those of non-contradiction and third exclusion, whose universality is far from being unanimously recognized.

A lgica to emprica quanto a geometria H. Putnam O princpio lgico fundamental o princpio da identidade : tudo idntico a si mesmo. Em frmula, A A. Por exemplo, podemos dizer a rvore rvore. Este princpio por demais evidente por sua elementariedade tautolgica e assusta que tenha que ser formulado. Contudo, a ele se articulam dois outros princpios tidos como a base da lgica clssica e, por extenso, do bom raciocnio: o principio da no-contradio e o princpio do terceiro-excludo . O primeiro deles, como o nome indica, afirma que no deve existir contradio no raciocnio: A no no-A, e a rvore no no-rvore. O princpio da no-contradio , de certa maneira, a forma negativa do princpio da identidade, ou seja, afirma que algo no pode ser e no ser ele mesmo. O segundo deles, o princpio do terceiro-excludo, pode ser visto como a forma disjuntiva do princpio da identidade: uma coisa ou no . Entre essas duas possibilidades contraditrias no h possibilidade de uma terceira que, assim, fica excluda. Formalmente, assim expresso: A B ou A no B; como exemplo podemos, alimentados deste princpio, dizer que ou aquilo rvore ou no rvore. Esses princpios possuem um carter conjuntista (cf. CASTORIADIS, 1982, 1987, 1988 e 1992) do qual no nos ocuparemos agora. Pretendemos, por outro lado, analisar mais detidamente a articulao dos trs princpios mencionados (identidade, no-contradio e terceiro-excludo) no mbito da lgica clssica. Comearemos j com uma digresso, examinando, assim de chofre, a proposio seguinte:

Sitientibus , Feira de Santana, n.11, p.15-19, jan./jun. 1993

16

Se ela me telefonar, sairemos juntos. Essa uma sentena condicional que pode ser expressa da seguinte forma: se p ento q onde p e q so as sentenas atmicas seguintes: p: ela me telefona q: saremos juntos Se um ansioso amigo nos diz: Se ela me telefonar, ento saremos juntos.

e amanh, ao nos encontrarmos novamente com o ainda enebriado amigo ouvimos:

Samos juntos, eu e ela, o que se pode concluir? Alm das diversas conjecturas que um imaginativo leitor poderia fazer, relativamente afirmao condicional de nosso amigo, o que nos interessa mais particularmente, pode-se concluir que ela lhe telefonou? Isso no necessariamente verdade. A proposio condicional afirma apenas que, se a hipottica personagem feminina telefonar, nosso saltitante amigo com ela sair; nada afirma no caso dela no telefonar. Assim, se ela telefonar, eles certamente sairo juntos; mas, se ela no telefonar, ainda podero sair juntos (se nosso amigo, por exemplo, no contiver sua ansiedade e telefonar antes para ela), ou no. De outra forma, no ocorre ela telefonar e eles no sarem juntos. Vejamos o exposto em smbolos: se p ento q pode ser escrita p q

Assim, p q significa que no ocorre p e no-q ao mesmo tempo. Ou ainda, substituindo no e e pelos smbolos lgicos e , respectivamente, temos: (P q) H ainda outra maneira de se considerar a proposio condicional que estamos analisando: Ela pode telefonar ou no telefonar; se ela telefonar, eles sairo juntos; se

Sitientibus , Feira de Santana, n.11, p.15-19, jan./jun. 1993

17

ela no telefonar, eles podero sair juntos ou no; assim, eles sairo juntos ou no sairo juntos; no segundo caso, necessariamente ela no telefonou. Em sntese, eles sairo juntos ou ela no telefonar. Em linguagem simblica, onde significa ou, temos:

q

Estabelecemos, portanto, a partir da afirmao condicional e de forma intuitiva, tendo em vista nosso propsito de discutir, logo mais frente, a articulao dos princpios da identidade, da no-contradio e do terceiro-excludo, as seguintes equivalncias lgicas: p q (p

q) p q

onde o smbolo para a equivalncia. Damos por encerrada essa teledigresso. Oportunamente voltaremos a usar os resultados obtidos. O princpio da identidade afirma que uma rvore uma rvore, um homem um homem, um div um div. Simbolicamente, na lgica das proposies, a frmula b b toma a seguinte forma: b b (l-se b equivale a b) A forma apresentada adiante faz uso do operador lgico de equivalncia ou dupla implicao: p q significa que p q e q p, ou ainda que p e q so equivalentes. Assim, b b significa que b b e b b, o que redundante. Em outros campos do conhecimento matemtico, o princpio da identidade assume outras representaes*.

________________________________ * Em campos distintos da matemtica, o princpio da identidade assume formas especficas: equivalncia ou dupla implicao, classes de equivalncia, igualdade, etc. Alm disso, dependendo da axiomtica utilizada, o princpio b b em qualquer de suas expresses simblicas, pode ser tomado com princpio mesmo (na forma de postulado ou axioma) ou como teorema derivado de outros axiomas atravs de dedues; de qualquer forma, o princpio da identidade impregna a expresso, tanto no sentido, quanto na sua estrutura, pois j est presente nos outros axiomas utilizados. Por exemplo, em teoria dos conjuntos, a igualdade A = B significa que A B e B A, de forma que A = A o mesmo que A A. Em suma, as expresses B B, B = B, B B e B B, ainda que aplicveis em contextos usualmente diferentes, contm de alguma forma o princpio da identidade. Sitientibus , Feira de Santana, n.11, p.15-19, jan./jun. 1993

18

Aqui neste texto estamos utilizando a forma implicativa do princpio da identidade, forma na qual este princpio mais imediatamente evidente na lgica das proposies. Assim, a partir das equivalncias (identificaes) que j obtivemos na digresso acima para a implicao: p q (p q) p q podemos obter que b b (b

b) b b

O princpio da identidade aparece claramente articulado aos princpios da no-contradio e do terceiro-excludo. H uma forte interdependncia entre eles*. A forma negativa (onde aparece tambm a conjuno e, simbolicamente representada por , e asim podemos cham-la forma conjuntiva) do princpio da identidade (b

b)

o princpio da no-contradio, que diz: no ocorre b e no-b. A forma disjuntiva (com a disjuno ou, simbolicamente representada por do mesmo princpio

b b o princpio do terceiro-excludo, que diz: ocorre b ou ocorre no, a terceira possibilidade est excluda, trs demais. Por trs da obviedade aparente do princpio da identidade, e no mbito da lgica clssica, jazem dois outros princpios cuja universalidade est longe de ser unanimemente considerada. A crise de identidade desse princpio tem recrudescido assustadoramente, at mesmo dentro da prpria lgica, com os teoremas de Godel, e a busca de

________________________________ * Dentro do escopo da lgica clssica essa interpendncia no significa necessariamente, at onde podemos vislumbrar, a possibilidade de derivao estrita e completa de algum dos princpios de algum outro entre os restantes, nem de ambos restantes. Mas nega a independncia dos princpios no mesmo sentido da independncia do V Postulado de Euclides dos outros quatro postulados. Os trs princpios que estamos considerando esto de tal forma articulados na lgica clssica, que uma entre outras escolhas possveis de axiomas para sua construo formal completa e usual, pode conter, por exemplo, uma das leis de De Morgan e o princpio da no-contradio, dos quais derivamos o princpio do terceiro-excludo.

Sitientibus , Feira de Santana, n.11, p.15-19, jan./jun. 1993

19

novos caminhos axiomticos diferentes da axiomatizao da lgica clssica, como, por exemplo, as lgicas paraconsistentes. Fora do mbito axiomtico, a crise antiga e remonta pelo menos a Hegel e depois Marx, com a dialtica e o materialismo dialtico; mais recentemente, CASTORIADIS (1982) cria a lgica dos magmas e faz consideraes importantes sobre a questo. Na fsica, na psicanlise, na histria, na arte e na poesia, tempestades de contradies tm solapado incessantemente os pilares plantados por Aristteles. A questo tautolgica hamletiana ser ou no ser j no reina s e absoluta nos pncaros (ou nos abismos) da reflexo filosfica tornada arte ou senso-comum. Cada vez mais se insinua sua negao ser e no ser. No rima, contradio.

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

CASTORIADIS, Cornelius. A instituio imaginria da sociedade . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. _____. As encruzilhadas do labirinto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. _____. As encruzilhadas do labirinto . 2 ed . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. _____. As encruzilhadas do labirinto. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

Sitientibus , Feira de Santana, n.11, p.15-19, jan./jun. 1993

Você também pode gostar

- OSETURADocumento5 páginasOSETURAangelojms100% (6)

- MORAES FILHO. O Ensino de Filosofia No BrasilDocumento27 páginasMORAES FILHO. O Ensino de Filosofia No BrasilThiago Oliveira CustódioAinda não há avaliações

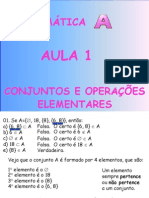

- Matemática PPT - Aula 01 - Conjuntos e Operações ElementaresDocumento9 páginasMatemática PPT - Aula 01 - Conjuntos e Operações ElementaresSulainepaivaAinda não há avaliações

- Adeus Celulite Metodo SYMULAST PDFDocumento8 páginasAdeus Celulite Metodo SYMULAST PDFStella BaldwinAinda não há avaliações

- Bruno Dias Camargo Fiopr Mest 2023Documento119 páginasBruno Dias Camargo Fiopr Mest 2023angelojmsAinda não há avaliações

- exercicio de LABORATORIO 11Documento3 páginasexercicio de LABORATORIO 11angelojmsAinda não há avaliações

- LIVRO 8708 FLS 103 104-VersaoImpressaoDocumento4 páginasLIVRO 8708 FLS 103 104-VersaoImpressaoangelojmsAinda não há avaliações

- Radis-259 WebDocumento36 páginasRadis-259 WebangelojmsAinda não há avaliações

- Quem É AjagunmaleDocumento5 páginasQuem É AjagunmaleangelojmsAinda não há avaliações

- Artigo 811Documento19 páginasArtigo 811angelojmsAinda não há avaliações

- Iyami 2Documento73 páginasIyami 2angelojms100% (2)

- Radis248 WebDocumento36 páginasRadis248 WebangelojmsAinda não há avaliações

- Cantigas A Onilé - PDFDocumento4 páginasCantigas A Onilé - PDFangelojmsAinda não há avaliações

- Garrafada Fortificante - 1 UnidadeDocumento1 páginaGarrafada Fortificante - 1 UnidadeangelojmsAinda não há avaliações

- Ritual Fúnebre para Os Iniciados em IfáDocumento9 páginasRitual Fúnebre para Os Iniciados em Ifáangelojms100% (3)

- IrosunDocumento109 páginasIrosunangelojmsAinda não há avaliações

- Edan Ògbóni 3Documento2 páginasEdan Ògbóni 3angelojmsAinda não há avaliações

- Edan Ògbóni 2Documento4 páginasEdan Ògbóni 2angelojmsAinda não há avaliações

- PDFDocumento325 páginasPDFangelojmsAinda não há avaliações

- Edan Ògbóni 1Documento2 páginasEdan Ògbóni 1angelojmsAinda não há avaliações

- Sudeste RIAA Tutorial Instalacao DSpace 6xDocumento17 páginasSudeste RIAA Tutorial Instalacao DSpace 6xangelojmsAinda não há avaliações

- Relatório Final: 5 Conferência Nacional de Saúde IndígenaDocumento24 páginasRelatório Final: 5 Conferência Nacional de Saúde IndígenaangelojmsAinda não há avaliações

- Icict: Obras Raras FiocruzDocumento43 páginasIcict: Obras Raras FiocruzangelojmsAinda não há avaliações

- Unifacs Medicina 2016 1 A PDFDocumento21 páginasUnifacs Medicina 2016 1 A PDFDofona de OyaAinda não há avaliações

- Teoria e Metodologia Nas Ciências SociaisDocumento28 páginasTeoria e Metodologia Nas Ciências SociaisLemuel GuerraAinda não há avaliações

- Benefícios de Estudar MatemáticaDocumento2 páginasBenefícios de Estudar MatemáticaAna Claudia N. OliveiraAinda não há avaliações

- Lista de Exercicios de Algebra BooleanaDocumento2 páginasLista de Exercicios de Algebra Booleanaguimarcussi.gmAinda não há avaliações

- Livro - MetodologiaDocumento195 páginasLivro - MetodologiaIran Sousa Lima75% (4)

- Paulo Roberto Margutti Pinto - Iniciação Ao Silêncio. Análise Do Tractatus de WittgensteinDocumento366 páginasPaulo Roberto Margutti Pinto - Iniciação Ao Silêncio. Análise Do Tractatus de WittgensteinOsvaldo Sprandel83% (6)

- Questões de Aula (Livro)Documento36 páginasQuestões de Aula (Livro)Luísa CarmoAinda não há avaliações

- Unidade 1 - Lista 01Documento4 páginasUnidade 1 - Lista 01JoseantoniAinda não há avaliações

- Disciplina Igual A LiberdadeDocumento20 páginasDisciplina Igual A Liberdadesidnei bueno machadoAinda não há avaliações

- Assuntos EBSERHDocumento2 páginasAssuntos EBSERHJuliana LimaAinda não há avaliações

- Uma Introdução À Lógica Clássica - I PDFDocumento38 páginasUma Introdução À Lógica Clássica - I PDFRafael ZucatoAinda não há avaliações

- Correção Do Teste Intermédio de Filosofia Do 11º Ano (2012)Documento10 páginasCorreção Do Teste Intermédio de Filosofia Do 11º Ano (2012)Anonymous U5LxkSAinda não há avaliações

- Famílias Indexadas de ConjuntosDocumento6 páginasFamílias Indexadas de ConjuntosBudaDestroiAinda não há avaliações

- Amc Rac. Logico VirginaDocumento12 páginasAmc Rac. Logico Virginasamilabarbosa53Ainda não há avaliações

- Tipos de ConhecimentoDocumento2 páginasTipos de ConhecimentoMatheus Pereira100% (2)

- Racionalidade Argumentativa e Filosofia (Argumentação e Lógica Formal) PDFDocumento6 páginasRacionalidade Argumentativa e Filosofia (Argumentação e Lógica Formal) PDFMatildeRitaAinda não há avaliações

- TesteDocumento7 páginasTesteRick MelinskAinda não há avaliações

- BNCC Competencias ProgressaoDocumento73 páginasBNCC Competencias ProgressaoMarcela ST100% (2)

- O Que Apendi Com Bob ProctorDocumento19 páginasO Que Apendi Com Bob ProctorerickjcaAinda não há avaliações

- Aula 06 - Comando de Desvio Condicional Aninhados e Operadores LogicosDocumento23 páginasAula 06 - Comando de Desvio Condicional Aninhados e Operadores LogicosclaudioAinda não há avaliações

- Ingles - 7ano - Apv - 31082020Documento5 páginasIngles - 7ano - Apv - 31082020Karoline GarcezAinda não há avaliações

- Conteudo SemedDocumento4 páginasConteudo SemedJonata LuizAinda não há avaliações

- Eltd01 3Documento13 páginasEltd01 3Lucas PaceliAinda não há avaliações

- AULA 12 - RespostasDocumento8 páginasAULA 12 - RespostasFabricio FrancoAinda não há avaliações

- Inss 500 TestesDocumento53 páginasInss 500 TestesMayara JamyllesAinda não há avaliações

- Cópia de Lista1 - Alfabeto - Tabela - Verdade - Com - Gabarito-2Documento18 páginasCópia de Lista1 - Alfabeto - Tabela - Verdade - Com - Gabarito-2Henrique R. da SilvaAinda não há avaliações

- Dos Teoremas Da Matemática Vol.1Documento11 páginasDos Teoremas Da Matemática Vol.1Sandro MarceloAinda não há avaliações