Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Acidente Com Empilhadeira - TCC Utfpr

Acidente Com Empilhadeira - TCC Utfpr

Enviado por

AntonioBertoldoTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Acidente Com Empilhadeira - TCC Utfpr

Acidente Com Empilhadeira - TCC Utfpr

Enviado por

AntonioBertoldoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

UNIVERSIDADE TECNOLGICA FEDERAL DO PARAN

DEPARTAMENTO ACADMICO DE CONSTRUO CIVIL

ESPECIALIZAO EM ENGENHARIA DE SEGURANA DO TRABALHO

VIVIAN PEREIRA DE GOIS

ANLISE DE UM ACIDENTE COM EMPILHADEIRA E DA APLICAO DA NR-11

DENTRO DE UMA EMPRESA NO RAMO DE ALIMENTOS

MONOGRAFIA DE ESPECIALIZAO

CURITIBA

2013

VIVIAN PEREIRA DE GOIS

ANLISE DE UM ACIDENTE COM EMPILHADEIRA E DA APLICAO DANR11 DENTRO DE UMA EMPRESA NO RAMO DE ALIMENTOS

Monografia apresentada como requisito

parcial para obteno do ttulo de Especialista

em Engenharia de Segurana do Trabalho,

pela Universidade Tecnolgica Federal do

Paran UTFPR.

Orientador: Prof. M. Eng.Roberto Serta

CURITIBA

2013

VIVIAN PEREIRA DE GOIS

ANLISE DE UM ACIDENTE COM EMPILHADEIRA E DA APLICAO DANR11 DENTRO DE UMA EMPRESA NO RAMO DE ALIMENTOS

Monografia aprovada como requisito parcial para obteno do ttulo de Especialista no Curso

de Ps-graduao em Engenharia de Segurana do Trabalho, Departamento Acadmico de

construo Civil, Universidade Tecnolgica Federal UTFPR, pela comisso formada pelos

professores:

Orientador:

_____________________________________________

Prof. Esp. Roberto Serta

Professor do XXV CEEST, UTFPR Cmpus Curitiba.

Banca:

_____________________________________________

Prof. Dr. Rodrigo Eduardo Catai

Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.

________________________________________

Prof. Dr. Adalberto Matoski

Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.

_______________________________________

Prof. Msc. Massayuki Mrio Hara

Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.

CURITIBA

2013

O termo de aprovao assinado encontra-se na Coordenao do Curso

Dedico este trabalho a famlia que sempre me

incentivou e me apoiou em minhas decises

profissionais e pessoais. A Deus por estar

presente em todos os momentos da minha

vida.

Agradecimento a todos os professores da PsGraduao em Engenharia de Segurana do

Trabalho em especial ao prestativo Professor

orientador Roberto Serta, pelo apoio e carinho

prestados.

As amizades realizadas durante este curso em

especial aos colegas Rachel, Gustavo, Marcelo

e Glauber que estiveram ao meu lado em

momentos to agradveis.

RESUMO

O presente trabalho trata de uma avaliao de um estudo de caso relacionando

possveis causas de um acidente de trabalho envolvendo um veiculo de transporte de

cargas,empilhadeira em uma indstria de alimentos.Acidentes com empilhadeiras no

ocorrem devido a uma simples fatalidade, aes de carter preventivo, asseguram a

identificao, eliminao, ou reduo dos riscos de acidentes, desde que sejam bem

planejadas e executadas, alm da responsabilidade de seguir uma srie de normas especificas

para que a operao seja segura e livre de acidentes com danos aos trabalhadores e prejuzos

materiais.Para o presente estudo, utilizou- se a sistemtica do Diagrama de Ishikawa, tambm

conhecido como Diagrama de Causa e Efeito, onde o mesmo agrupa as causas fundamentais

do problema a ser estudado e aplicou-se juntamente neste estudo um checklist da Norma

Regulamentadora11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de

Materiais.Chegou-se a duas causas mais provveis para o ocorrido: falta de ateno por

ambos os funcionrios (operador da empilhadeira e o funcionrio ferido) e falta de

cumprimento dos procedimentos quanto

a operacionalizao da maquina

empilhadeira.Sugeriu-se uma serie de recomendaes levando em conta as caractersticas

construtivas e tcnicas das empilhadeiras, a maneira segura operao, importncia de

manutenes peridicas e preventivas, treinamentos para operadores epessoas envolvidas no

processo, investimento em equipamento de proteo individual e coletiva, entre outros.

Palavras-chaves: Acidente. Empilhadeira. Segurana.

ABSTRACT

This paper is a review of a case study related possible causes of an accident at work

involving a vehicle carrying loads, forklift in a food industry.Accidents involving forklifts do

not occur due to a single fatality, preventive actions, ensure the identification, elimination or

reduction of risks of accidents, provided they are well planned and executed, and the

responsibility of following a series of specific standards for the operation is safe and free from

accidents with injury to workers and damage to property.For the present study, we used a

systematic Ishikawa Diagram, also known as Cause and Effect Diagram, where the same

groups the fundamental causes of the problem to be studied and applied in this study together

a checklist of regulatory standard 11 - Transport, Handling, Storage and Material Handling.It

reached two most likely causes for the incident: lack of attention by both employees (forklift

operator and employee injured) and lack of compliance with procedures regarding the

operation of the machine forklift.It was suggested a series of recommendations taking into

account the constructive characteristics and techniques of forklifts, the operation safely,

importance of preventive and periodic maintenance, training for operators and people

involved in the process, equipment investment of individual and collective protection, among

others.

Keywords: Accident.Forklift.Security.

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 Casos de Acidente com Empilhadeira Estados Unidos......................................... 14

Figura 02 Aplicao NR 11 sinal luminoso e guarda corpo. ........................................... 34

Figura 03 Aplicao NR 11 faixa de pedestre. ................................................................ 35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CLT Consolidao das Leis Trabalhistas

CIPA Comisso Interna de Preveno de Acidentes

DSS Dilogo de Segurana Semanal

EPI Equipamento de Proteo Individual

EPC Equipamento de Proteo Coletiva

MTE Ministrio do Trabalho e Emprego

NR Norma Regulamentadora

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series

SESI Servio Social da Indstria

SUMRIO

1 INTRODUO ................................................................................................................... 13

1.1 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 16

1.1.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................ 16

1.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS .......................................................................................... 16

1.2 JUSTIFICATIVAS ............................................................................................................. 16

2 REVISO BIBLIOGRFICA ........................................................................................... 18

2.1 NORMA REGULAMENTADORA - 11 ........................................................................... 18

2.2 EMPILHADEIRA .............................................................................................................. 21

2.2.1 CLASSIFICAO .......................................................................................................... 22

2.2.2 COMPONENTES............................................................................................................ 22

2.2.3PRINCPIOS DE FUNCIONAMENTO .......................................................................... 24

2.2.4 OUTROS SISTEMAS DE MOVIMENTAO DE CARGAS..................................... 24

2.3 NORMA REGULAMENTADORA - 12 ........................................................................... 24

2.4 DIAGRAMA DE ISHIKAWA........................................................................................... 27

2.5 CHECK LIST ...................................................................................................................... 29

3 MATERIAIS E MTODOS ............................................................................................... 30

3.1 MATERIAIS ...................................................................................................................... 30

3.1.1PROCESSO ...................................................................................................................... 30

3.1.2 DESCRIO DO ACIDENTE ....................................................................................... 30

3.2.METODOS ......................................................................................................................... 31

3.2.1 ENTREVISTAS .............................................................................................................. 31

3.2.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA........................................................................................ 32

3.2.3 CHECK LIST NR 11....................................................................................................... 32

4 RESULTADOS E DISCUSSES ...................................................................................... 33

4.1 ENTREVISTAS ................................................................................................................. 33

4.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA........................................................................................... 33

4.3 CHECK LIST NR 11 .......................................................................................................... 34

4.4 RECOMENDAES......................................................................................................... 35

4.4.1 RECOMENDAES PARA OPERADORES DE EMPILHADEIRAS ....................... 35

4.4.2 RECOMENDAES PARA PEDESTRES ................................................................... 37

5 CONCLUSO...................................................................................................................... 39

REFERNCIAS ..................................................................................................................... 40

ANEXOS ................................................................................................................................. 42

13

1 INTRODUO

Presentes em boa parte dos locais de trabalho, os veculos industriais so de grande

utilidade no desenvolvimento de muitas atividades. So tambm, no entanto bastante

perigosos especialmente quando usados em condies inadequadas e/ou de forma incorreta

(ANTONIO, 2010).

As formas de transporte so ditadas no s pelo tamanho ou dimenses das cargas,

como tambm seus pesos, urgncias no deslocamento das mesmas ou necessidades outras

como a de conexo entre seus vrios componentes. Em atividades industriais h uma natural

tendncia de que as partes a serem movimentadas sejam produzidas e aplicadas em paralelo,

reduzindo assim os cronogramas finais de produo, ou seja, o produto final fabricado em

partes, simultaneamente, em uma mesma fbrica ou fbricas distintas (NAVARRO,2012).

A indstria moderna est cada vez mais dependente dos movimentos rpidos e

eficientes de todo o tipo de materiais inerentes aos locais de produo, distribuio,armazenagem. Est tambm dependente do sistema de transportes macro relativo frota rodoviria,

area, naval e ferroviria. Tambm o sistema de transportes micro, relativo ao movimento de

materiais dentro das instalaes se torna essencial nesta longa cadeia logstica de

movimentao de materiais. Existem empilhadeiras, nas mais variadas formas, capacidades e

pesos. Podem ter menos de 1 (uma) tonelada (movimentando pequenos paletes) e ir at 80

toneladas (movimentando contentores porturios) (ANTONIO, 2011).

O transporte de uma carga representado pelo deslocamento da mesma seguindo um

roteiro e uma rota com um objetivo especfico (NAVARRO, 2012).

As empilhadeiras foram evoluindo de modo a adaptarem-se s vrias necessidades

impostas pela indstria e assim variam radicalmente de um ramo de indstria para outro. A

sua versatilidade enorme, visto haver um vasto conjunto de implementos especiais que

transformam a empilhadeira num mecanismo que se adapta a enormes rolos de papel,

contentores, lingotes etc (ANTONIO, 2011).

As empilhadeiras so por inerentes perigosas. Tem uma massa enorme, uma estrutura

rgida e resistente e operam tipicamente junto a outros trabalhadores. Adicionalmente, as

cargas so movimentadas simplesmente suportadas nos garfos de modo que no esto presas

ao veculo-dependendo assim de efeitos de gravidade e estabilidade (ANTONIO, 2011).

Desde o advento da mecanizao, particularmente depois da II Guerra Mundial, o

trabalho manual referente elevao e transporte de cargas foi sendo gradualmente

14

substitudo por mquinas. A mais corrente e bem sucedida mquina de trabalho tem sido a

empilhadeira (ANTONIO, 2011).

Os riscos associados ao transporte de cargas podem significar perdas s prprias

cargas transportadas, a pessoas ou a bens patrimoniais (NAVARRO, 2012).

Com esta mudana no modo como se elevam e transportam as cargas veio tambm

uma mudana no padro das leses ocorridas no trabalho, reduziram-se s leses associadas

movimentao manual e aumentaram as associadas com o uso de equipamento mecanizado

(ANTONIO, 2011).

Internacionalmente, ao longo das ltimas dcadas, tm sido identificados como

grandes contribuintes para a lista de acidentes graves e fatais. Na maioria dos casos, as leses

no envolveram os operadores das empilhadeiras, mas em presena dos trabalhadores

adjacentes (ANTONIO, 2011).

Numa vasta anlise aos acidentes graves ocorridos entre 1984 e 1991 nos EUA, a

partir dos relatrios de investigao dos acidentes com empilhadeiras, a OSHA

(OccupationalSafetyand Health Administration) conseguiu determinar as causas apontadas

para que os acidentes tenham ocorrido (ANTONIO, 2011).

Causa do Acidente

Desateno do operador

Capotagem, tombamento

Carga Instvel

Operador atingido por carga

Empregados elevados

Falta de Formao

Excesso de peso, uso inapropriado

Acidente durante a manuteno

Equipamento Inapropriado

Viso obstruda

Queda de uma plaforma ou cais

Acidente no relacionados com empilhadeiras

Transporte passageiro em excesso

Outro empregado atingido por garga

Queda da empilhadeira

Veculo engatado

Excesso de velocidade

Total

Figura 1: Casos de acidente com empilhadeira Estados Unidos

Fonte: ANTONIO, 2010

Nmero

59

53

45

37

26

19

15

14

10

10

9

9

8

8

6

6

5

339

15

Todo e qualquer empresa, do ponto de vista de logstica tem como necessidade bsica

o transporte e o iamento de cargas. Para isto preciso profissionais muito bem treinados, que

conheam as tcnicas relativas a este processo e que trabalhem com o mximo de eficincia e

segurana. A movimentao de mquinas e o iamento de cargas no permitem erros

Aprender sobre o ocorre e sobre o que pode ocorrer em um sistema produtivo

essencial para a preveno e efetuarboas anlises de eventos adversos possibilita compreender

os riscos, solucionar problemas e proteger pessoas(BRASIL, 2010).

As informaes sobre acidentes e incidentes de trabalho permitem que se aperfeioem:

1. As normas de segurana e sade no trabalho;

2. As concepes e os projetos de mquinas, equipamentos e produtos;

3. Os sistemas de gesto das empresas;

4. O desenvolvimento tecnolgico;

5. As condies de trabalho;

6. A confiabilidade dos sistemas (BRASIL 2010).

16

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como principal objetivo analisar um acidente de trabalho com

empilhadeira em uma indstria de alimentos.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Avaliar atravs da ferramenta de qualidade diagrama de Ishikawa as causas do

problema acidente de trabalho com empilhadeira;

Verificar o atendimento da NR 11atravs da aplicao de ferramenta

checklist;

Apresentar recomendaes, melhorias no processo de transporte de produtos

para evitar novos acidentes.

1.2 JUSTIFICATIVAS

Quarenta por cento dos acidentes ocorridos no Brasil so provocados na

movimentao de materiais (transporte manual, ponte rolantes, talhas, transportadores de

esteiras, empilhadeiras, etc) (SESI, 2008)

A empilhadeira tem considervel participao neste alto ndice de acidentes, inclusive

quanto gravidade, seja de leso ou de grandes perdas.

Esta afirmativa pode ser verificada se relacionarmos este veculo com os conceitos de

acidentes, que reproduzimos a seguir. (ISQUERRO, 2012)

Conceito Legal

O artigo 131 do Decreto Lei 2171 de 05/03/97 estabelece:

Acidente do trabalho o que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da empresa

ou pelo exerccio do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei

(exemplo: autnomos em geral), provocando leso corporal ou perturbao funcional que

17

cause a morte ou perda ou reduo, permanente ou temporria, da capacidade para o

trabalho.

Considerando ainda o que preconiza a constituio brasileira, onde afirma que a sade

e segurana no ambiente de trabalho um direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais,

ao longo de sua redao, porm com especial nfase em seu prembulo e em seu artigo 7

(BRASIL, 1988).

18

2 REVISO BIBLIOGRFICA

A Declarao Universal dos Direitos do Homem, adotada pela Organizao das

Naes unidas, ainda em 1948, j dizia que toda pessoa tem direito vida, liberdade e

segurana pessoal. Mais adiante, o documento deixava claro que todos tm direito livre

escolha de emprego, a condies justas e favorveis de trabalho e proteo contra o

desemprego. Mas foi somente quatro dcadas depois, com a Criao da Constituio Federal,

que surgiram conceitos relacionados a reduo dos riscos inerentes s mais diferentes funes,

por meios de normas de sade, higiene e segurana. Com o MTE (Ministrio do Trabalho e

Emprego), foram fundamentadas as NRs (Normas Regulamentadoras), relativas a estas

questes importantes e de observncia obrigatria pelas empresas pblicas e privadas que

possuem empregados regidos pela CLT (Consolidao das Leis Trabalhistas) (FAUTH,

2010).

A seguir comenta-se quais NRs so pertinentes ao assunto tratado neste trabalho.

2.1 NORMA REGULAMENTADORA-11

Presentes em boa parte dos locais de trabalho, os veculos industriais so de grande

utilidade no desenvolvimento de muitas atividades. So tambm, no entanto, bastante

perigosos especialmente quando usados em condies inadequadas e/ou de forma incorreta. A

movimentao de materiais responsvel por aproximadamente 22% das leses ocorridas na

indstria. Na verdade, por detrs do uso dos veculos industriais se oculta uma srie de riscos

que muitas vezes passam sem ser notados nas atividades cotidianas. Em muitos casos,

providncias s vo ser tomadas aps a ocorrncia de um acidente, quase sempre muito grave.

Prensagem, entorse, fraturas e contuses so os danos costumeiros. So causados

primariamente por prticas inseguras de trabalho como: elevao inadequada transporte de

cargas alm do limite permissvel, falta de uso de equipamentos adequados. (MESQUITA,

2012).

A Norma Regulamentadora 11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e

Manuseio de Materiaisdevem sertomados como referencia para a elaborao de qualquer

atividade preventiva ao uso de veculos industriais, mas tal como todas as demais normas

19

regulamentadoras no esgota de forma alguma o assunto havendo necessidade da atuao do

profissional especializado para o desenvolvimento e detalhamento de um programa

especifico. Obviamente isso ir variar conforme o tamanho da empresa, sua atividade e

especialmente quantidade e variedade de veculos em uso (JUNIOR 2011).

Itens 11.1.1 e 11.1.2, se referem aos poos de elevadores e monta-cargas, que devero

ser cercados e isolados com material resistente; as suas portas de acesso devero conter

sistema de bloqueio de abertura nos vrios pavimentos a fim de evitar que algum funcionrio

abra a mesma quando na ausncia deste elevador no pavimento em questo, evitando assim a

ocorrncia de acidentes (MESQUITA, 2012).

O item 11.1.3 da NR 11 deixa definido que os equipamentos utilizados na

movimentao de materiais sero calculados e construdos de maneira que ofeream as

necessrias garantias de resistncia e segurana e conservados em perfeitas condies de

trabalho (MESQUITA, 2012). Importante salientar, que materiais como cabos de ao, cordas,

correntes, roldanas e ganchos devem ser periodicamente inspecionados e substitudos suas

partes defeituosas. As manutenes preventivas nos maquinrios so sempre importantes, e o

acompanhamento, monitoramento e documentao dos mesmos e muito importantes por parte

dos profissionais responsveis pela indstria e pelo SESMT.

tem 11.1.3.2 diz respeito obrigatoriedade de indicar em local visvel em todos os

equipamentos deste tipo a carga mxima de trabalho permitida.

Carros manuais para transporte devem possuir protetores para as mos.

A NR - 11 descreve as condies relativas ao Operador, iniciando no item 11.1.5,

quando menciona que o operador dever receber um treinamento especfico que o habilitar

nesta funo. Neste ponto importante estarmos atentos para alguns detalhes que podem fazer

muita diferena, seja na preveno de acidentes, seja diante de possveis problemas causados

por um acidente. O primeiro diz respeito a pr-seleo do operador, o que passa

obrigatoriamente por conhecimentos e requisitos prprios da NR 7 - Programa de Controle

Mdico de Sade Ocupacional. Portanto, antes de tudo, o operador de veculo industrial deve

ser uma pessoa apta do ponto de vista mdico para exercer e realizar este tipo de trabalho.

Isso pode dizer muita coisa, por exemplo, necessidade de acuidade visual (MESQUITA,

2012).

O tem 11.1.6 cita que os operadores de equipamentos de transporte motorizado

devero ser habilitados e s podero dirigir em horrio de trabalho se portarem um carto de

20

identificao, com nome e fotografia, em local visvel, esta pratica muitas vezes no

utilizada no dia a dia de operao.

Importante que seja cumprida o item 11.1.6.1, o carto ter validade de 1 (um) ano,

salvo imprevisto, e, para revalidao, o empregado dever passar por exame de sade

completo por conta do empregador.

Os equipamentos de transporte motorizados devem conter sinais de advertncia

sonoro, importante que tambm contenham sinal sonoro de marcha r, e como um todo, seja

passado sempre por uma inspeo de rotina, que pode ser verificado atravs de checklist.

Ateno especial deve ser dada ao item 11.1.8 que define a substituio imediata de

peas defeituosas. Toda manuteno deve ser feita sempre a apenas por profissionais

capacitados para esta finalidade e devem gerar evidncias documentais nas quais entre outras

coisas seja possvel em caso de necessidade identificar o responsvel pela verificao e

reparos; Por fim, recomenda-se ainda que seja definida uma sistemtica de verificao a ser

feita pelo prprio operador ou seja algo como um checklist bsico a ser observado antes das

operaes pelo usurio do veculo (MESQUITA, 2012).

Avaliao do local de circulao das maquinas transportadoras: ambientes fechados

pouca ventilao, a emisso de gases deve ser controlada, para evitar concentraes acima dos

permitidos. Ambientes fechados e sem ventilao, proibido a utilizao de maquinas

transportadora, movida a motores de combusto interna, salvo se providas a dispositivos

neutralizadores de emisses gasosas, devendo ser dada a preferncia por motores movidos a

GLP ou gs natural.

A NR-11 tambm regulariza normas de segurana para trabalhos em atividades de

transporte de sacas.

Denomina-se, para fins de aplicao da presente regulamentao, a expresso

Transporte manual de sacos toda atividade realizada de maneira continua ou descontinua,

essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso de carga suportado, integralmente,

por um s trabalhador, compreendendo tambm o levantamento e sua deposio

(MESQUITA, 2012).

A norma estabelece distncia mxima para transporte manual de um saco, uso de

mecanismos que auxiliem o trabalhador no transporte de sacarias, probe o transporte atravs

de pranchas sobre vos superiores a 1,00 metro, operaes manuais devem ser auxiliadas por

um ajudante, pilhas de saco devem ser armazenadas de acordo com estrutura do armazm

(altura, resistncia, piso, tipo amarrao, embalagem, etc), pode ser por processo mecanizado,

21

quando no mecanizado, admite-se processo manual, mediante utilizao de escada removvel

de madeira, com caractersticas pr-definidas nas normas como: lance nico de degrau,

largura mnima, reforada nas laterais, e verticalmente, e em perfeitas condies de

estabilidade e segurana, devera possuir corrimo ou guarda corpo. O piso deve ser de

material no escorregadio, em perfeito estado de conservao, deve-se evitar transporte

manual de sacarias em pisos molhados, a empresa dever providenciar cobertura apropriada

dos locais de carga e descarga de materiais, armazenamento de materiais, peso de material

devera ser de acorde com piso, material no devera obstruir passagens de emergncia,

equipamentos de incndio, etc, devera ficar afastado de estruturas laterais de prdios (paredes)

pelo menos 50 centmetros, carga no devera obstruir, dificultar transito, iluminao, acesso

sadas de emergncia, cada tipo de material devera obedecer a requisitos de segurana para

seu armazenamento.

2.2 EMPILHADEIRAS

A empilhadeira um veculo automotor utilizado para movimentao horizontal e

vertical de materiais. dotada de garfos ou dispositivos especficos para realizar atividades de

empilhamento, transporte e descarregamento de cargas (CLARK, 2008).

um veculo de grande utilidade, que substitui com vantagens, talhas, pontes rolantes,

mono vias e tambm o prprio home, pois realiza tarefas que ocupariam vrias pessoas.

2.2.1. CLASSIFICAO

As empilhadeiras so segregadas por classes. Classes 1, 2 e 3 so eltricas, classes 4 e

5 movidas a motor a combusto diferindo apenas pela especificao de pneus.(CLARK,

2008).

Eltricas: so equipamentos prprios para serem operados em lugares fechados, tais

como depsitos, armazns e cmaras frigorficas. Geralmente compactos, para que possam

realizar tarefas em corredores estreitos, normalmente possuem uma torre de elevao com

grande altura aumentando consideravelmente a capacidade de armazenagem e estocagem em

prateleiras. Somovidas a eletricidade, sendo sua principal fonte de energia naterias. Operam

22

silenciosamente, fator de grande importncia em qualquer ambiente produtivo diminuindo

consideravelmente rudos operacionais. Possuem alto grau de giro possibilitando manobras

em seu prprio eixo (CLARK, 2008).

Combusto: as empilhadeiras a combusto GLP e Diesel so utilizadas mais

comumentemente em ptios, docas, portos, etc. so mais robustas e possuem capacidades que

podem chegar a at 70 toneladas, e altura de elevao at 6,5 metros. Alm destas

caractersticas, so disponibilizados tambm vrios acessrios que podem aumentar a

capacidade, automotiva e adequao a trabalhos especficos (CLARK, 2008).

2.2.2. COMPONENTES

Carcaa ou Chassi: a estrutura metlica, geralmente de ferro fundido, que serve de

contrapeso para a carga e de proteo para vrios componentes de empilhadeira.

Torre de Elevao ou Coluna: um dispositivo empregado na movimentao de

materiais no sentido vertical. Pode ser inclinada para frente e para trs.

Garfos ou Forquilha: So dispositivos utilizados para carregar, transportar e empilhar

materiais. Podem ser deslocados manualmente no sentido horizontal e verticalmente pelos

controles das empilhadeiras.

Contrapeso: Carga situada na parte traseira, que serve para equilibrar o veculo quando

carregado, e que faz parte da prpria carcaa.

Volante: dispositivo de controle de direo do veculo. Pode ser girado tanto para a

direita como para a esquerda. As empilhadeiras que tem trs rodas podem dar uma volta

completa sem sair do lugar. O volante deve ser mantido limpo, evitando-se choques que

possam danific-lo bem como trao desnecessria, como, por exemplo; utiliz-lo como apoio

para subir na empilhadeira.

Pedais: so dispositivos que auxiliam o comando do veculo para movimentar, trocar

de marcha, diminuir velocidade e parar. Sempre que pisar no freio, aconselha-se pisar na

embreagem. A empilhadeira eltrica no tem pedal de embreagem e, nesse caso, deve-se

deixar a alavanca de mudana em neutra, quando for parar.

Alavanca de Freio de Estacionamento: deve ser usada para estacionar a empilhadeira

ou para substituir o pedal de freio em caso de uma eventual falha no sistema de frenagem.

Pneus: Componentes sobre os quais se movimenta o veculo podendo ser macios ou

pneumticos (com cmaras de ar).

23

Alavancas de Comando da Torre ou Coluna: As operaes de elevao e inclinao da

torre so controladas por alavancas de at quatro posies, que comandam a ao telescpica

dos cilindros de elevao e inclinao, munidas de vlvulas de controle colocadas no circulo

hidrulico principal da mquina. As alavancas de comando da coluna encontram-se situadas

ao lado direito do operador e altura da borda superior da chapa-suporte do assento ou do

painel de instrumento.

Alavanca de Cmbio: Dispositivo que serve para mudanas de velocidades e sentido

de direo do veculo. conveniente no dirigir com velocidade mxima, levando carga

perigosa no veculo ou quando tiver que fazer curvas bruscas e rpidas. As direes em que a

alavanca de ser mudada sempre constam em plaquetas fixadas na empilhadeira.

Motor: Conjunto de fora motriz do veculo que tambm movimenta as bombas

hidrulicas e o cmbio ou hidramtico.

Sistema Eltrico: o conjunto formado pelo gerador, bateria, velas, platinado, alguns

instrumentos do painel, lmpadas, etc. Qualquer avaria nesse sistema indicado pelos

instrumentos de controle do painel.

Sistema Hidrulico: o sistema movimentado pela presso de leo hidrulico,

proporcionando movimentos aos cilindros de elevao, inclinao e direo do equipamento.

Sistema de Alimentao: o conjunto de peas que serve para fornecer e dosar o

combustvel utilizado na alimentao do motor exploso. A gua e o leo so elementos

indispensveis para o bom funcionamento do motor.

Diferencial: o conjunto de engrenagens que faz as rodas girarem e conserva o

veculo em equilbrio nas curvas, permitindo que as rodas traseiras movimentem-se com

velocidades diferentes uma da outra. No caso das empilhadeiras, esses movimentos so

realizados pelas rodas dianteiras (rodas de trao).

Caixa de Cmbio: Conjunto de engrenagens, que serve para mudar as velocidades e o

sentido de movimento do veculo, a partir do posicionamento que se d a alavanca de cmbio.

Transmisso Automtica: o conjunto que permite a mudana automtica das

marchas de velocidade.

Filtro de ar: Efetua a filtragem do ar utilizado no motor. No filtro, o ar purificado

para depois ser enviado para o carburador. O motor nunca deve trabalhar sem mangueira do

filtro de ar ou sem o filtro (CLARK, 2008).

24

2.2.3. PRINCPIO DE FUNCIONAMENTO

constituda sob o princpio da gangorra, onde a carga colocada nos garfos

equilibrada pelo peso da mquina. O centro de rotao ou o apoio da gangorra o centro das

rodas dianteiras. (SILVA, 2009).

O contrapeso formado pela prpria estrutura do veiculo (combusto) ou pela bateria

(eltrica) (SILVA, 2009).

A base da empilhadeira feita em trs pontos e em forma de um tringulo, chamado

comumentemente de tringulo de estabilidade que a rea formada pelos trs pontos de

suspenso da mquina: pino de articulao do eixo traseiro e cada uma das rodas dianteiras.

2.2.4. OUTROS SISTEMAS DE MOVIMENTAO DE CARGA

Existem outros tipos de sistemas de levantamento e movimentao de cargas, os quais

so utilizados dependendo da velocidade do movimento, peso da carga, tipo da carga,

automao de sistema, meio ambiente, etc.

A seguir cita-se outros tipos de sistemas de movimentao de cargas:

Transportadores Hidrulicos;

Guindaste;

Ponte Rolante;

Prtico e Semiprtico;

Talhas;

Plataforma Elevatria.

2.3NORMA REGULAMENTADORA - 12

O item 12.1 da NR12 define a norma como: Esta NormaRegulamentadorae

seusanexosdefinemrefernciastcnicas,princpiosfundamentaisemedidasde

proteoparagarantirasadeeaintegridadefsicadostrabalhadoreseestabelecerequisitosmnimosp

araapreveno

deacidentesedoenasdotrabalhonasfasesdeprojeto,

edeutilizaodemquinaseequipamentosde

aindasuafabricao,importao,comercializao,exposioecessoa

instalao,

todosostipos,e

25

qualquerttulo,emtodasasatividades econmicas, sem prejuzo da observncia do disposto nas

demais Normas Regulamentadoras NR aprovadas pela portaria no3.214, de 8 de julho de

1978, nas normas tcnicas oficiais e, na ausncia ou omisso destas, nas normas

internacionais aplicveis.

O empregador deve garantir condies e medidas seguras de trabalho, como: proteo

coletiva e individual, administrao e organizao do trabalho.

A concepo da maquina deve atender ao principio da falha segura, em caso de falha a

maquina deve trabalhar de um modo seguro.

A NR 12 dita normas para os arranjos fsicos e as instalaes da empresa, nos locais

de instalaes de maquinas e equipamentos, as reas de circulao devem ser devidamente

demarcadas de acordo com as normas oficiais, as reas de circulao devem ser mantidas

desobstrudas.

Proteo define-se como elemento especificamente utilizado para prover segurana

por meio de barreira fsica, pode-se haver dois tipos:

Proteo fixa: mantida sua posio de maneira permanente, que so permitam

sua remoo ou abertura por meio de ferramentas especificas;

Proteo mvel: pode ser aberta sem o uso de ferramentas, deve-se associar a

dispositivos de intertravamento. Deve ser usada quando a zona de perigo for

requerida uma ou mais vez no tuno de trabalho, observando-se que a proteo

dever ser associada a um dispositivo de intertravamento quando sua abertura

no possibilitar o acesso a zona de perigo antes da eliminao do risco ou a

proteo deve ser associada a um dispositivo de segurana com bloqueio

quando sua abertura possibilitar o acesso a zona de perigo antes da eleiminao

do risco.

Os dispositivos de segurana, segundo a NR - 12, so componentes que, por si s ou

interligados, reduzem os riscos de acidentes. So classificados em:

Comandos eltricos ou interfaces de segurana que realizam o monitoramento,

verificam a interligao, posio e funcionamento de outros dispositivos do

sistema e impedem a ocorrncia de falha ex.: CLP de segurana;

Dispositivos de intertravamento, impedem o funcionamento da maquina sob

condies especificas atravs de chaves de segurana eletromecnicas com

ao de ruptura;

26

Sensores de segurana, dispositivos detectores de presena, os quais enviam

sinal para interromper ou impedir o inicio de funes perigosas, ex.: cortina de

luz;

Vlvulas e blocos de segurana ou sistemas pneumticos de mesma eficcia;

Dispositivos mecnicos;

Dispositivos de validao, quando aplicados de modo permanente, habilitam o

dispositivo de acionamento, como chaves seletoras bloqueveis e dispositivos

bloqueveis.

Os componentes relacionados aos sistemas de segurana devem garantir a manuteno

do estado seguro levando em considerao flutuaes de energia.

A funo parada de emergncia no deve prejudicar eficincia dos sistemas de

segurana do maquinrio, no dificultar o resgate de pessoas acidentadas e no gerar riscos

acidentais.

Nos transportadores de materiais, os movimentos perigosos dos transportadores

contnuos de materiais, como esteiras, correias, etc, devem ser protegidos, especialmente nos

pontos de esmagamento agarramento e aprisionamento.

As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instruo fornecido pelo

fabricante, com informaes sobre segurana. Quando inexistente, o empregador devera

providencia-lo, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

A NR12 enfatiza em todos seus pargrafos a capacitao, frisando que as intervenes

em maquinas e equipamentos devem ser efetuadas por profissionais habilitados, qualificados,

capacitados ou autorizados para este fim.

A NR 12 complementa suas especificaes em relaes as Normas de Segurana no

Trabalho em Maquinas e Equipamentos com seus anexos.

H exigncia da capacitao dos trabalhadores e para peculiaridades de diferentes

equipamentos e setores: I Motosserras; II Mquinas para panificao e confeitaria; III

Mquinas para aougue e mercearia; IV- Prensas e similares; V Injetoras de materiais

plsticos; VI Mquinas para calados e afins; VII Mquinas e implementos para uso

agrcola e florestal (NR-12, 2013).

27

2.4DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Diagrama de Ishikawa uma ferramenta grfica utilizada pela Administrao para o

gerenciamento e o Controle da Qualidade em diversos processos, e tambm conhecido como

"Diagrama de Causa e Efeito", "Diagrama Espinha-de-peixe" ou "Diagrama 6M". O

Diagrama foi originalmente proposto pelo engenheiro qumico Kaoru Ishikawa, no ano de

1943.(KAOLU, 2008).

O efeito ou incidente que est sendo investigado aparece na ponta de uma flexa

horizontal. As causas potenciais so mostradas como setas identificadas que se prolongam at

a seta da causa principal. Cada seta pode ter outras secundrias, conforme os fatores ou causas

principais sejam reduzidos as suas subcausas e subsubcausas, por brainstorming(OAKLAND,

1994).

Brainstorming uma tcnica usada para gerar ideias rapidamente e em quantidade e

pode ser empregada em vrias situaes. Os membros de um grupo, cada um por sua vez,

podem ser convidados a apresentar ideias relativas a um problema que esteja sendo

considerado. Todas as ideias apresentadas so registradas para anlise subsequente. O

processo continua ate que todas as causas concebveis tenham sido includas a proporo de

resultados no conformes atribuvel a cada causa ento medida ou avaliada, e atravs de

anlise

identifica-se

as

causas

que

merecem

mais

urgente

prioridade

de

investigao.(OAKLAND, 1994).

Ele desenhado para ilustrar claramente as vrias causas que afetam um processo por

classificao e relao das causas. Para cada efeito existem seguramente, inmeras categorias

de causas. As causas principais podem ser agrupadas sob seis categorias conhecidas como os

"6 M": Mtodo, Mo-de-obra, Material, Meio Ambiente, Medida e Mquina (KAOLU, 2008).

Mtodo: toda a causa envolvendo o mtodo que estava sendo executado o

trabalho;

Matria-prima: toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado

no trabalho;

Mo-de-obra: toda causa que envolve uma atitude do colaborador (ex:

procedimento inadequado, pressa, imprudncia, ato inseguro, etc.)

Mquinas: toda causa envolvendo mquina que estava sendo operada;

Medida: toda causa que envolve uma medida tomada anteriormente para

modificar o processo, etc;

28

Meio ambiente; toda causa que envolve o meio ambiente em si ( poluio,

calor, poeira, etc.)e o ambiente de trabalho (layout, falta de espao, dimensionamento

inadequado dos equipamentos, etc(KAOLU, 2008).

Este diagrama, originalmente proposto por Kaoru Ishikawa na dcada de 60, j foi

bastante utilizado em ambientes industriais para a localizao de causas de disperso de

qualidade no produto e no processo de produo. Ele uma ferramenta grfica utilizada para

explorar e representar opinies a respeito de fontes de variaes em qualidade de processo,

mas que pode perfeitamente ser utilizada para a anlise de problemas organizacionais

genricos (KAOLU, 2008).

Como fazer um diagrama de Ishikawa?

Antes de comear a desenhar o diagrama, os seguintes passos devem ser cumpridos:

1.

Determine o problema que ser analisado no diagrama e o objetivo que se

espera alcanar;

2.

Junte informao a respeito do problema em questo;

3.

Rena um grupo que possa ajudar na criao do diagrama, e depois de

apresentar as devidas informaes, promova uma sesso de brainstormingsobre o problema;

4.

Ordene todas as informaes de forma sucinta, aponte as principais causas e

elimine informao dispensvel;

5.

Desenhe o diagrama tendo em conta as causas que devem estar de acordo com

os 6 Ms (mquina, mtodo, mo de obra, matria prima, meio ambiente, medio);

6.

Elabore um plano de anlise das causas: com o intuito de verificar quais so as

causas mais influentes no processo, estabelece-se um plano de coleta e anlise de dados

(VILAA, 2010).

Um diagrama de Ishikawa deve conter os seguintes componentes:

Cabealho: Ttulo, autor (es), data;

Efeito: Deve conter o indicador de qualidade e o problema a ser analisado. O

efeito normalmente ocupa o lado direito da folha;

Eixo central: Representado por uma flecha horizontal, aponta para o efeito e

uma linha horizontal no meio da folha;

Categoria: indica os os grupos de fatores mais importantes relacionados com o

efeito. Neste caso as flechas partem do eixo central e so inclinadas;

29

Causa: Causa potencial, pertencente a uma categoria que pode colaborar com o

efeito. As flechas contituem linhas horizontais, que apontam para a flecha da

categoria;

Sub-causa: Causa potencial que pode contribuir com uma causa especfica. So

derivaes de uma causa(VILAA, 2010).

2.5CHECK LIST

Umchecklist uma lista de verificao que varia conforme o setor no qual utilizado.

Pode ser elaborado para verificar as atividades j efetuadas a ainda a serem feitas

(REBOUAS, 2013).

Frequentemente usado em indstrias em procedimentos de operaes, para verificar a

conformidade de processos, padronizao de tarefas, preveno de erros, entre outros.

O procedimento utilizado para definir tarefas de curto, mdio e longo prazo

relacionados ao desenvolvimento de um projeto. Ochecklist deve ser resumido, no deve ser

redigida como relatrio, deve ir diretamente a cada ponto pertencente a um processo em

questo (REBOUAS, 2013).

30

3 MATERIAIS E MTODOS

3.1 MATERIAIS

3.1.1 PROCESSO

Para o presente estudo importante descrever o processo de produo da empresa em

questo.

A empresa possui 11 linhas de produo, divididas em duas sees denominadas

fabrica 1: produo de sachs e fbrica 2: produo de vidros. As fbricas se encontram num

mesmo galpo, porm h um corredor que as separa para o transporte do produto final at o

setor de expedio e logstica e passagem at a manuteno. Neste corredor h um fluxo de

veculos de transporte motorizado, manual, carros e movimentao de pessoas.

Os produtos so envasados em embalagens de polietileno (sachs) ou em vidros que

variam de 100 g a 500g, so acondicionados em caixas de papelo que possuem peso varivel

entre 4,2kg a9,84kg, e colocados em pallets de madeira para transporte e armazenamento,

com peso final varivel de 454kg a 650kg.

As linhas de produo se encontram em galpo independente do setor de expedio e

logstica, a distncia entre estes setores de aproximadamente 200m, onde h grande fluxo de

pessoas, transporte de materiais e desembarque de mercadorias matrias primas para o

processo industrial, etc.

So transportados aproximadamente 120 pallets por dia entre produo e expedio.

3.1.2 DESCRIO DO ACIDENTE

A funcionria A estava saindo para o horrio do almoo da fbrica 1 produo de

sachs ao abrir a porta que da acesso ao corredor foi atingida por uma empilhadeira. O

operador B da empilhadeira, no obtinha visibilidade devido altura do pallet -neste local

quando a empilhadeira carregada o operador deveria estar transitando de r procedimento no

realizado no momento - escutou um barulho, mas no parou, somente aps o alerta de colegas

o mesmo parou.

31

A funcionria A foi atingida no calcanhar direito levando a fratura e foi arrastada por

alguns metros causando queimadura na coxa direita.

Logo aps o ocorrido, a tcnica de segurana do trabalho C e um cipeiro D

compareceram ao local, e o procedimento de emergncia adotado foi o acionamento do SIAT

que a encaminhou para o hospital mais prximo.

3.2 MTODOS

3.2.1 ENTREVISTAS

Inicialmente foi-se selecionado um grupo de pessoas de diferentes nveis hierrquicos

da empresa para anlise do acidente.

Os participantes do grupo so:

Supervisor da Manuteno;

Tcnico de segurana do trabalho;

Supervisor de Produo;

Gerente de Produo;

Auxiliar de Controle de Qualidade;

Auxiliar de Produo.

Reuniu-se o grupo e foi-se at a linha de produo onde se fez uma conversa com as

pessoas que presenciaram o acidente, obtendo-se informaes sobre as condies que levaram

ao acidente o evento.

Buscou-se responder as seguintes questes:

1.

O que e como aconteceu o evento?

2.

Como a organizao do trabalho contribui para o evento?

3.

Manuteno e limpeza eram suficientes?

4.

As pessoas envolvidas eram capacitadas?

5.

O layout do local de trabalho influenciou no evento?

6.

Outras condies influenciaram o evento?

32

3.2.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Aps entrevista no local do acidente, o grupo de estudo reuniu-se em sala de reunies

com a coleta de dados obtida na entrevista anterior e iniciou-se uma conversa onde todos

apontaram quais possveis causas do acidente com a funcionria da qualidade A.

Um dos participantes anotou as possveis causas em quadro negro, uma a uma, aps a

finalizao da conversa, o mesmo agrupou as possveis causas e transportou-as para o

Diagrama de Ishikawa.

3.2.3 CHECK LIST NR 11

Aplicou-se CheckList com itens da NR - 11 a fim de verificar se a empresa atende os

dispostos da mesma em relao aos itens relacionados ao transportes de cargas.

O questionrio foi elaborado com base na NR 11 contendo 37 perguntas.

33

4 RESULTADOS E DISCUSSES

4.1ENTREVISTAS

O resultado da entrevista serviu como base para a equipe conhecer o processo e obter

informaes relevantes sobre o acidente.

Com as respostas da entrevista em questo, a equipe pode ter subsdios para discusso

e levantamento de hipteses, realizao de um Brainstorming, para utilizao da ferramenta

Diagrama de Ishikawa.

No momento da entrevista um ponto que ficou evidente que uma condio que pode

ter contribudo para a falta de ateno de ambos operadores o horrio do evento em questo,

sada para o almoo, neste horrio os colaboradores costumam sair apressados do local de

trabalho para se dirigirem ao refeitrio.

4.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA

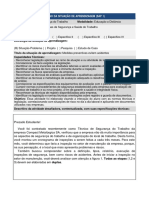

Atravs de reunio com equipe chegou-se as seguintes causas possveis do acidente e

agrupou-se abaixo na figura:

GERENCIAMENTO

- Falta de treinamento ou

treinamento inadequado ao condutor

- Falta de curso de reciclagem

p/ condutores

MO DE OBRA

- No cumprimento de

procedimentos

- Excesso de velocidade

- Ritmo de trabalho

- Desateno

- Stress do condutor devido as condies

- Desateno de pedestres

- Falta de exames clinicos como exames de

acuidade visual e auditiva

MTODOS

- Falta de procedimento p/ trafegar

com empilhadeira

- Falta de procedimento p/ trafegar a p

EFEITO

ATROPELAMENTO

- Falta de sinalizao nas vias de pedestres

- Falta sensor na porta ao abrir

- Falta de sinalizao nas vias

- Falta de guarda corpo na sada

de pedestres

- Falta de visibilidade

- Iluminao inadequada

- Resduos no piso que dificultam

- Ausncia de sinalizao visual

- Ausncia de sinalizao sonora

- Problemas de freio

- Pontos cegos na

empilhadeira

- Viso obstruda pela carga

frenagem

MEIO AMBIENTE

MQUINA

MATERIAL

34

O grupo aps utilizao da ferramenta Diagrama de Ishikawa apontou a seguintes

causas fundamentais do acidente: falta de ateno por parte da funcionria ao sair do local de

trabalho, falta de ateno do operador de empilhadeira, no atendimento dos procedimentos

quanto visualizao obstruda pela carga, pois no momento do acidente o operador

transitava de frente com elevao do pallets impedindo total visualizao do local.

4.3 CHECK LIST NR 11

O resultado foi que a empresa atende todos os requisitos da mesma quanto ao

transporte de cargas, a mesma se preocupa com o treinamento anual dos operadores

contratando empresa especializada para realizao de tal, a CIPA realiza checklist dos

equipamentos mensalmente e os documenta, manutenes preventivas so realizadas de

acordo com programa de manuteno preventiva da manuteno, peas quando avariadas so

trocadas e substitudas imediatamente, entre outros.

Figura 2: Aplicao NR -11 - sinal luminoso e guarda corpo.

Fonte: do autor, 2013.

35

Figura 3: Aplicao NR -11 - faixa de pedestre.

Fonte: do autor, 2013.

4.4RECOMENDAES

4.4.1 RECOMENDAES PARA OPERADORES DE EMPILHADEIRAS

As principais recomendaes para os operadores so:

Ao se aproximar de um cruzamento ou passagem de pedestres, diminuir a

velocidade e acionar a buzina;

Atentar ao sinal luminoso e diminuir a velocidade prxima s portas de acesso

aos galpes onde h transito de pedestres;

No caso de pouca iluminao, manter os faris dianteiros acessos;

A velocidade deve ser compatvel com a rea de visibilidade do operador, no

caso do acidente citado o operador deve transitar em marcha r;

36

Diminua a marcha em superfcies molhadas ou escorregadias;

Ao dirigir em espao limitado, observar se o caminho est livre de pessoas e

obstculos, caso necessrio, pedir auxlio;

Antes de colocar a empilhadeira em marcha r, certificar-se de que no h

pessoas a sua volta;

Parar a mquina imediatamente ao constatar qualquer anormalidade em sua

operao;

Manuteno preventiva nos veculos de transporte;

Manuteno corretiva e troca de peas imediatamente quando necessrio;

Treinamento anual com empresa especializada segundo recomendaes da

Orientao de equipe para transitar somente em faixa de pedestres;

No usar pallets com defeito ou danificados, no armazene pallets com ripas

NR11;

soltas ou mal fixadas;

Remover obstculos antes de seguir viagem;

Os garfos devem ser sempre bem colocados sob a carga, de preferencia no

comprimento total deles. Ao andar, a parte de trs da carga deve estar firmemente localizada o

guarda-corpo e o mastro inclinado para trs;

Certificar-se que h espao suficiente para levantar e manobrar a carga;

Verificar se a carga esta segura;

No passar a carga por cima de pessoas e no permitir que as pessoas passem

sob os garfos ou permaneam nas proximidades;

Cuidado ao elevar ou posicionar carga muito prxima a empilhamentos, a fim

de evitar batidas e tombamentos;

Verificar peso da carga se compatvel com o equipamento;

No levantar cargas instveis;

No arrastar cargas sobre o piso, nem as empurre;

Evitar carregar material solto, este dever ser transportado em recipiente

prprio ou plataforma com proteo lateral;

No movimentar cargas em excesso ou acrescentar mais contrapeso

empilhadeira;

Cuidado ao frenar, pois empilhadeira carregada pode tombar;

37

No obstruir passagem de pessoas, sadas de emergncia, incndio e

equipamentos;

No realizar curvas em alta velocidade;

No permitir passageiros nos garfos ou em qualquer outra parte da

empilhadeira;

Obedecer todos os sinais e demarcaes, dirigir devagar e acionar a buzina

sempre que necessrio;

No brincar com pedestres;

No andar com garfos elevados;

Uniforme e calados em condies adequadas de higiene e em boa

conservao;

No arrancar de forma brusca ou parar nestas condies;

Quando na operao da empilhadeira, o operador deve ficar alerta, olhar em

direo ao percurso e manter a viso clara do caminho frente;

Olhar nos espelhos quando for cruzar numa esquina na fabrica;

No usar fone de ouvido ou falar ao telefone celular quando estiver

movimentando cargas;

4.4.2 RECOMENDAES PARA PEDESTRES

As principais recomendaes para os pedestres so:

Na integrao de funcionrios, aplicar ordem de servio explicando riscos da

funo a ser exercida;

Aplicao de DSS com toda a equipe;

Ateno ao transito interno de carrinhos hidrulicos e empilhadeiras;

No correr;

No passar e nem permanecer sob carga suspensa;

Usar os retrovisores ao cruzar as esquinas da fabrica;

No passar na frente ou atrs da empilhadeira quando ela estiver em operao;

Transitar somente nas faixas de segurana;

No ultrapassar reas isoladas ou sinalizadas;

38

Evitar transitar em reas externas onde h grande circulao de carga e

descarga;

Manter portas sempre fechadas;

Ao abrir as portas olhar para os dois lados e verificar se h o transito de

empilhadeiras;

No usar fones de ouvido ou falar ao telefone em locais de grande

movimentao de carga e descarga;

Prestar ateno sinalizao luminosa e sonora dos locais.

39

5 CONCLUSO

Com base no estudo do acidente ocorrido utilizando a Ferramenta Diagrama de

Ishikawa, alinhado com o checklist da NR 11 chegou-se a duas causas mais provveis: falta

de ateno por ambos operadores e falta de atendimento de procedimentos para

operacionalizao de empilhadeiras.

Podem-se identificar alguns fatores de risco na atividade.

O local do acidente de grande circulao de pessoas, assim necessita-se de intensiva

sinalizao de segurana e ateno por parte dos operadores.

Observa-se que a empresa investe em equipamentos de proteo individual e coletiva,

a mesma possui sinalizadores nas portas de acesso das fabricas, faixas de pedestres e guarda

corpo. Treinamentos anuais com operadores de empilhadeiras so realizados com empresas

especializadas, manutenes preventivas e corretivas so realizadas e documentadas. A CIPA

acompanha atravs de checklist a conservao das empilhadeiras mensalmente.

Operadores de empilhadeira so orientados quando a visibilidade do operador, se

necessrio os mesmos transitam em marcha r, pedestres esto atentos ao transito de

maquinas e alertas sonoros, em cruzamento de portas atentam-se aos espelhos retrovisores,

ordem de servio so emitidas no primeiro dia de trabalho, orientando novos colaboradores

sobre riscos existentes.

Conclui-se que na atividade de transporte, movimentao de materiais necessrio

seguir as normas regulamentadoras, trabalho intensivo de treinamento e orientao de

colaboradores, quanto ao conhecimento de normas e procedimentos, tomada de ateno ao

transitar em vias de circulao de equipamentos de transporte e investimento em equipamento

de proteo coletiva.

40

REFERNCIAS

ANTONIO, M,.Riscos na operao de empilhadeira elaborado em 2010. Disponvel em

<http://zonaderisco.blogspot.com.br/2010/06/riscos-na-operacao-de-empilhadeiras.htm>

acessado em 19/03/2013.

BRANCO, R. Dicas de Segurana em Plataforma Elevatrias elaborado em 2010.

Disponvel

em

<http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/2998-dicas-de-

seguranca-em-plataformas-elevatorias/> acessado em 19/03/2013.

BRASIL. Ministrio do Trabalho e Emprego. Guia de Anlise acidentes de Trabalho

elaborado

em

2010.

Disponvel

em

<http://www.mte.gov.br/seg_sau/guia_analise_acidente.pdf>. Acessado em 10/03/2012.

CLARK EMPILHADEIRAS. Manual de Garantia e Revises 2008.

DIRIGIR COM SEGURANA, Curso Bsico de Operador de Empilhadeira elaborado em

2010.

Disponvel

em

<http://www.masspepsicosaf.com/pdf/programa_ventas/capacitacion/EMPILHADEIRA_PO

RT.pdf> acessado em 18/03/2013.

FAUTH, M. Cenrio Complexo. Revista Proteo, pg. 38, Outubro 2010.

ISQUERRO, A. Manual de Preveno de Acidentes em Empilhadeira elaborado em 2012.

Disponvel

em

<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA_P8AA/manual-prevencao-

acidentes-empilhadeiras?part=7> acessado em 15/03/2013.

JUNIOR, C. P. M,.A Segurana no uso de de veculos Industriais elaborado em 2011.

Disponvel

em

<http://www.cpsol.com.br/website/artigo.asp?cod=1872&idi=1&id=4117>

acessado em 20/03/2013.

KAOLU, F. Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa elaborado em 2008. disponvel em <

http://www.administradores.com.br/artigos/administracao-e-negocios/diagrama-de-causa-eefeito-de-ishikawa/26783/ > acessado em 18/03/2013.

41

NAVARRO, A, F. Riscos Associados ao transporte de Cargas elaborado em 2012.

Disponvel

em

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfRDMAA/riscos-associados-ao-

transporte-cargas> acessado em 19/03/2013.

NR11.

Disponvel

em

<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEF1FA6256B00/nr_11.pdf>Ace

ssado em 01/03/2013.

NR12. Disponvel em <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr12.htm> Acessado

em 01/03/2013.

MESQUITA,

S,

S,

M.

NR

11

elaborado

em

2012.

Disponvel

em

<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAu_sAL/nr-11>acessado em 15/03/2013.

OAKLAND. J. S. Gerenciamento da Qualidade Total. Traduo Adalberto Guedes Pereira.

So Paulo: Nobel, 1994

REBOUAS.

F.

Checklist.

Disponvel

em

<http://www.infoescola.com/curiosidades/checklist> acessado em 05/06/2013.

SILVA,

E.

E.

Segurana

no

Uso

de

Empilhadeira.

Disponvel

em

<www.segurancaetrabalho.com.br/download/empilhadeira-edson.ppt> acessado em

01/05/13.

VILAA, B. S. P., NALASCO L. F., DOMINGUES, R. G. L. B., Cartilha Ferramentas de

Gesto

elaborada

em

2010.

Disponvel

em

<http://www.dpe.ma.gov.br/dpema/documentos/gespublica/FERRAMENTAS_DE_GESTAO

.pdf>acessado em 18/03/2013.

42

APNDICE

CheckList NR 11 Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de

Materiais.

DADOS DA INSPEO:

LOCAL:

INSPETOR:

DATA:

SIM

1

3

4

5

Os poos de elevadores e montacargas so cercados,

solidamente em toda sua altura, com exceo das portas e

cancelas existentes nos pavimentos?

Quando a cabine do elevador no se posiciona ao nvel do

pavimento, a abertura protegida por corrimo ou outra

estrutura?

Os equipamentos utilizados na movimentao de materiais

esto em perfeitas condies de trabalho?

Os acessrios para movimentao de cargas so

inspecionados?

Existe controle por escrito?

Os equipamentos utilizados na movimentao de matrias

possuem indicao em lugar visvel de da carga mxima de

trabalho permitida?

7 Os carros manuais para transporte possuem protetores para as

mos?

8 Os operadores de transporte com fora motriz prpria

possuem treinamento especfico dado pela empresa?

9 Os operadores de equipamentos possuem carto de

identificao?

10 Os operadores de equipamentos possuem carteira de CNH?

11 No carto possuem o prazo de validade de 1 ano?

12 Para a revalidao do carto o operador se submete a exame

de sade completo?

13 Os equipamentos de transporte motorizado possuem buzina?

14 Os equipamentos de transporte motorizado sofrem

manuteno preventiva?

15 As peas defeituosas so substitudas imediatamente?

16 Nos locais fechados ou com pouca ventilao, a emisso de

gases txicos controlada pela empresa?

17 Em locais fechados e sem ventilao, os veculos de transporte

no so de combusto interna?

NO

NA

43

18 A distncia para transporte manual de um saco de no

mximo 60m?

19 O transporte de descarga realizado mediante impulso de

veculo de trao mecanizada?

20 realizado o transporte manual de sacos, atravs de pranchas,

sobre vos inferiores a 1,00m (um metro)?

21 As pranchas citadas acima tem larguma mnima de 0,50m

(cinquenta centmetros)?

22 Na operao manual de carga e descarga de caminho ou

vago, o operador tem ajuda de um ajudante?

23 As pilhas de saco no armazm tem altura mxima limitada ao

nvel de resistncia do piso, a forma de resistncia dos

materiais de embalagem estabilidade, baseada na geometria,

tipo de amarrao, e inclinao das pilhas?

24 No processo de empilhamento mecanizado h o uso de

esteiras rolantes, dadas ou empilhadeiras?

25 Escada removvel de madeira para empilhamento manual

possui lance nico de degrau com acesso a um patamar final?

26 Escada removvel de madeira para empilhamento manual

possui largura mnima de 1,00m (um metro) e patamar nas

dimenses mnimas de 1,00mX1,00m (um metro X um metro) e

altura mxima, em relao ao solo, de 2,25m (dois metros e

vinte e cinco centmetros) ?

27 Escada removvel de madeira para empilhamento manual

guardada entre o piso e o espelho dos degraus, sendo o

espelho com altura inferior a 0,15m (quinze centmetros) e piso

com largura superior a 0,25m (vinte e cinco centmetros)?

28 Escada removvel de madeira para empilhamento manual

reforada na lateral e na vertical com estrutura metlica ou de

madeira que assegura sua estabilidade?

29 Escada removvel de madeira para empilhamento manual

possui corrimo ou guarda corpo na altura de 1,00 (um metro)

em toda sua extenso?

30 Escada removvel de madeira para empilhamento manual esta

em perfeita condies de estabilidade e segurana?

31 Escada removvel de madeira para empilhamento manual

quando detectada qualquer anomalia substituda

imediatamente?

32 O piso do armazm constitudo de material no escorregadio,

sem aspereza, e mantido em bom estado de conservao?

33 A empresa possui cobertura apropriada dos locais de carga e

descarga da sacaria?

34 O peso do material armazenado no excede a capacidade de

carga calculada para o piso?

35 O material armazenado disposto de forma a no obstruir

postas, equipamentos contra incndio, sadas de emergncia,

etc..?

36 A disposio da carga no dificulta o transito, a iluminao, e o

acesso a sada de emergncias?

37 O armazenamento obedece aos requisitos de segurana

especiais a cada tipo de material?

44

COMENTRIOS:

45

VIVIAN PEREIRA DE GOIS

ANLISE DE UM ACIDENTE COM EMPILHADEIRA E DA

APLICAO DA NR-11 DENTRO DE UMA EMPRESA NO RAMO DE

ALIMENTOS

Monografia aprovada como requisito parcial para obteno do ttulo de Especialista no Curso

de Ps-Graduao em Engenharia de Segurana do Trabalho, Universidade Tecnolgica

Federal do Paran UTFPR, pela comisso formada pelos professores:

Orientador:

_____________________________________________

Prof. M.Eng. Roberto Serta

Professor do XXV CEEST, UTFPR Cmpus Curitiba.

Banca:

_____________________________________________

Prof. Dr. Rodrigo Eduardo Catai

Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.

________________________________________

Prof. Dr. Adalberto Matoski

Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.

_______________________________________

Prof. Msc. Massayuki Mrio Hara

Departamento Acadmico de Construo Civil, UTFPR Cmpus Curitiba.

Curitiba

2013

O termo de aprovao assinado encontra-se na Coordenao do Curso

Você também pode gostar

- Prova-1 Mecanismo de Agressão e DefesaDocumento32 páginasProva-1 Mecanismo de Agressão e DefesaVanderleia Bernardo100% (2)

- Vigas Gerber e Quadros Planos 5.3Documento28 páginasVigas Gerber e Quadros Planos 5.3Barbara BittencourtAinda não há avaliações

- Sa7 PDFDocumento8 páginasSa7 PDFAMANDA BONET80% (5)

- PDCA - PGR Modificado 3Documento12 páginasPDCA - PGR Modificado 3Franciele Saija75% (4)

- Proposta Comercial ST - CAIO CUNHADocumento4 páginasProposta Comercial ST - CAIO CUNHAJadson Cunha100% (2)

- Trabalho SA 1 UC8Documento9 páginasTrabalho SA 1 UC8Vitoria Aquino100% (3)

- Luisa Neres Martins Sa1Documento5 páginasLuisa Neres Martins Sa1Luísa Martins50% (2)

- Trabalho SA2 UC6Documento7 páginasTrabalho SA2 UC6Vitoria Aquino100% (1)

- Levantamento-de-Aspectos-e-Impactos-Ambientais LaiaDocumento2 páginasLevantamento-de-Aspectos-e-Impactos-Ambientais LaiaShirley100% (3)

- Recuperação - Anexo 12 - Questionário Exigido Pelo Diretor Da Empresa Têxtil Roupas LtdaDocumento2 páginasRecuperação - Anexo 12 - Questionário Exigido Pelo Diretor Da Empresa Têxtil Roupas Ltdamayla araujoAinda não há avaliações

- Sap 1Documento1 páginaSap 1Computer Network100% (2)

- Sa 1 Uc5Documento4 páginasSa 1 Uc5Edson T de Jesus100% (2)

- Gestão de PessoasDocumento3 páginasGestão de PessoasGlaucia Lima100% (1)

- Semana 1Documento61 páginasSemana 1Nelson WalterAinda não há avaliações

- Sit Aprend 7 AlunoDocumento10 páginasSit Aprend 7 AlunoMaria DiasAinda não há avaliações

- Sit Aprend 1Documento10 páginasSit Aprend 1Evandro Xavier100% (3)

- Relatório Técnico - 3Documento11 páginasRelatório Técnico - 3Diego Zwang100% (2)

- Aro - Analize de Riscos OperacionaisDocumento2 páginasAro - Analize de Riscos Operacionaispedro guiçherme100% (1)

- Ppra - FarmaciaDocumento15 páginasPpra - FarmaciaShirleyAinda não há avaliações

- Evoluçao Do Homem e o RiscoDocumento1 páginaEvoluçao Do Homem e o RiscoShirley100% (1)

- Exercicio - Ozark FarmsDocumento2 páginasExercicio - Ozark FarmsShirley100% (4)

- Exercício - Cálculo IbutgDocumento6 páginasExercício - Cálculo IbutgShirley100% (1)

- ApontamentosDocumento44 páginasApontamentosPaula De Oliveira PintoAinda não há avaliações

- Clima de Segurança do Trabalho: a percepção do colaborador de forma válida e confiávelNo EverandClima de Segurança do Trabalho: a percepção do colaborador de forma válida e confiávelAinda não há avaliações

- Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho: Biomelhoramento ContínuoNo EverandGestão de Segurança e Saúde no Trabalho: Biomelhoramento ContínuoAinda não há avaliações

- A influência do Clima de Segurança sobre a Confiança do empregado na Organização e o Bem-Estar no Trabalho: Psicologia do Trabalho e OrganizacionalNo EverandA influência do Clima de Segurança sobre a Confiança do empregado na Organização e o Bem-Estar no Trabalho: Psicologia do Trabalho e OrganizacionalAinda não há avaliações

- Legislação De Segurança Do Trabalho: Textos SelecionadosNo EverandLegislação De Segurança Do Trabalho: Textos SelecionadosAinda não há avaliações

- Sap 2Documento2 páginasSap 2Junior Martins0% (1)

- Oxido de Ferro FispqDocumento6 páginasOxido de Ferro FispqFernando Menino100% (1)

- Anexo 13 e 14 Imagem Aérea Do Parque Fabril e Orientações para A Elaboração Do Plano de EmergênciasDocumento13 páginasAnexo 13 e 14 Imagem Aérea Do Parque Fabril e Orientações para A Elaboração Do Plano de EmergênciasJuliana Gonçalves100% (2)

- Sa05 Modelo de Relatório de AtribuiçõesDocumento1 páginaSa05 Modelo de Relatório de AtribuiçõesRosinaldo rps100% (1)

- Sap 1Documento3 páginasSap 1Ademar Vasconcelos100% (2)

- Sa 1.1 Check-List de Inspeção de Segurança AlunoDocumento2 páginasSa 1.1 Check-List de Inspeção de Segurança AlunoGuilherme Messias LimaAinda não há avaliações

- Plano de EmergênciaDocumento4 páginasPlano de EmergênciaJanielly FerreiraAinda não há avaliações

- Atividade de Treinamento - Planejamento Vazio-1Documento2 páginasAtividade de Treinamento - Planejamento Vazio-1聖人 ロクサーヌ0% (1)

- 6 Dimensionamento SESMT Nr4Documento8 páginas6 Dimensionamento SESMT Nr4Paulla CavallcanteAinda não há avaliações

- SAP 01etapa 02 - Esboço Gráfico e Parecer TécnicoDocumento2 páginasSAP 01etapa 02 - Esboço Gráfico e Parecer TécnicoÍcaro Silva100% (1)

- Empresa PapirotecDocumento3 páginasEmpresa PapirotecGraci Lemos100% (1)

- SA5 Unid.07Documento11 páginasSA5 Unid.07Ismael Jose NonesAinda não há avaliações

- Anexo Atividade 02 - Ficha de Avaliacao de TreinamentoDocumento2 páginasAnexo Atividade 02 - Ficha de Avaliacao de TreinamentoTHALITA SILVA COSTAAinda não há avaliações

- Sit Aprend 4Documento11 páginasSit Aprend 4Evandro Xavier50% (2)

- Sa 1Documento2 páginasSa 1Anna BagnaraAinda não há avaliações

- Anexo 5 - Planilha de Registro Das CapacitacoesDocumento4 páginasAnexo 5 - Planilha de Registro Das CapacitacoesFabiane100% (2)

- SA 3 - 15-07 FrioDocumento11 páginasSA 3 - 15-07 FrioAndrew Geisi BarrosAinda não há avaliações

- Prática 4 - RSSTDocumento1 páginaPrática 4 - RSSTMaria ClaraAinda não há avaliações

- Sap 02Documento2 páginasSap 02Fernanda Souza100% (1)

- Uc6 Sa4Documento2 páginasUc6 Sa4Talita Matos Souza100% (1)

- 75 - Atividade - Situação de Aprendizagem - 9 - Seg. TrabalhoDocumento4 páginas75 - Atividade - Situação de Aprendizagem - 9 - Seg. TrabalhoJoão Vitor100% (2)

- Anexo 2 - Modelo de Planejamento de TreinamentoDocumento2 páginasAnexo 2 - Modelo de Planejamento de TreinamentoTHALITA SILVA COSTA50% (2)

- UC 6 - SAP - 03 Higiêne OcupacionalDocumento2 páginasUC 6 - SAP - 03 Higiêne OcupacionalNaisson lima de sousa100% (1)

- UC6 - SA9.1 - FormulárioDocumento3 páginasUC6 - SA9.1 - Formuláriosaul saul100% (3)

- SA 1 - Rotinas de Sáude e Segurança No Trabalho 6 de Outubro de 2021Documento5 páginasSA 1 - Rotinas de Sáude e Segurança No Trabalho 6 de Outubro de 2021Maria Lilian Giunti100% (2)

- Luísa Neres - Sa1 MetodologiaDocumento6 páginasLuísa Neres - Sa1 MetodologiaLuísa Martins100% (1)

- Sap 01 - Uc 08Documento2 páginasSap 01 - Uc 08Pamella Santos100% (1)

- Sap 1Documento3 páginasSap 1Erique Oliveira50% (2)

- Anexo 14 Orientações para A Elaboração Do Plano de EmergênciasDocumento2 páginasAnexo 14 Orientações para A Elaboração Do Plano de EmergênciasJanielly Ferreira0% (1)

- Ucr9 - Sa1Documento3 páginasUcr9 - Sa1João Vitor Da Silveira100% (2)

- Relatório Sa4uc5Documento2 páginasRelatório Sa4uc5Vitoria AquinoAinda não há avaliações

- SA 5.2 - Modelo de Plano de Emergência - RICARDOMOTADocumento1 páginaSA 5.2 - Modelo de Plano de Emergência - RICARDOMOTARicardo Mota100% (1)

- Plano de Emergencia LiliDocumento12 páginasPlano de Emergencia LiliShirleyAinda não há avaliações

- Questões de Adm FinDocumento5 páginasQuestões de Adm FinShirleyAinda não há avaliações

- Capitalismo InformacionalDocumento2 páginasCapitalismo InformacionalShirleyAinda não há avaliações

- Apostila de Gerenciamento de Riscos UFF Pós GradDocumento121 páginasApostila de Gerenciamento de Riscos UFF Pós GradShirleyAinda não há avaliações

- Rinotraqueite Viral Felina Relato de CasoDocumento6 páginasRinotraqueite Viral Felina Relato de CasoShirleyAinda não há avaliações

- Segurança Transporte e Armazenamento PetroleoDocumento3 páginasSegurança Transporte e Armazenamento PetroleoShirleyAinda não há avaliações

- NBR 14280Documento3 páginasNBR 14280ShirleyAinda não há avaliações

- Brastemp Micro Ondas Bms46ab Manual Versao Digital 1Documento10 páginasBrastemp Micro Ondas Bms46ab Manual Versao Digital 1Leti De RezendeAinda não há avaliações

- Calendario AgrícolaDocumento3 páginasCalendario AgrícolaRui MorêdaAinda não há avaliações

- Agroecologia e Agricultura Organica 1462969754Documento40 páginasAgroecologia e Agricultura Organica 1462969754Fatima PrudencioAinda não há avaliações

- Fossa Septica Economica PDFDocumento2 páginasFossa Septica Economica PDFFernando Nogueira0% (1)

- Topicos de Fisica Geral Experimental 02Documento12 páginasTopicos de Fisica Geral Experimental 02Henrique BotaziniAinda não há avaliações

- Modelo Resultado Completo GOPC Orientação ProfissionalDocumento8 páginasModelo Resultado Completo GOPC Orientação ProfissionalpsicologajheniferstorckAinda não há avaliações

- O Poderoso Círculo de VitóriaDocumento10 páginasO Poderoso Círculo de VitóriaLuricyAinda não há avaliações

- Ageu 2 - Mensagem - CompletoDocumento5 páginasAgeu 2 - Mensagem - CompletoLucas Rogério100% (1)

- Flechas Douradas de Osun KarêDocumento8 páginasFlechas Douradas de Osun KarêDandamBorbaAinda não há avaliações

- BuscaRealidadeExperiencia Silva 2007Documento281 páginasBuscaRealidadeExperiencia Silva 2007Eloi MagalhãesAinda não há avaliações

- Avaliação - Atendimento Pré-Hospitalar, Transporte e Classificação de RiscosDocumento2 páginasAvaliação - Atendimento Pré-Hospitalar, Transporte e Classificação de RiscosAdiene Manso100% (1)

- Mapeamento de Áreas de Risco A Inundações Com ImagensDocumento17 páginasMapeamento de Áreas de Risco A Inundações Com ImagensISABELA CRISTINA RIBEIRO SOUZAAinda não há avaliações

- Tei 2023Documento2 páginasTei 2023flavinhotche83Ainda não há avaliações

- Documento de Registro de Veiculo NovoDocumento1 páginaDocumento de Registro de Veiculo NovoTomas NaveAinda não há avaliações

- Propagação Vegetativa e Sexuada de Plantas PDFDocumento107 páginasPropagação Vegetativa e Sexuada de Plantas PDFLucas SilvaAinda não há avaliações

- Caderno 2007Documento12 páginasCaderno 2007eduardo.espaconamaste9676Ainda não há avaliações

- Literatura Apostila I 5Documento28 páginasLiteratura Apostila I 5ayeskmachado100% (1)

- COSPE - Trinta Arvores e Arbustos Do Miombo Angolano-Guia de Campo para A IdentificacaoDocumento84 páginasCOSPE - Trinta Arvores e Arbustos Do Miombo Angolano-Guia de Campo para A IdentificacaoNelastaBandeiraAinda não há avaliações

- Empadinha e Torta de Frango Com Massa de IogurteDocumento3 páginasEmpadinha e Torta de Frango Com Massa de Iogurteapi-20000654Ainda não há avaliações

- Módulos Digitais Compact 5000 I/O: Manual Do UsuárioDocumento294 páginasMódulos Digitais Compact 5000 I/O: Manual Do Usuáriomauricio pachecoAinda não há avaliações

- Vulcanização Borracha NaturalDocumento12 páginasVulcanização Borracha NaturalordamAinda não há avaliações

- 8 - JESUS, Filho de DaviDocumento8 páginas8 - JESUS, Filho de DaviWilliams FerreiraAinda não há avaliações

- Ifba SDocumento3 páginasIfba Sjunior santa ritaAinda não há avaliações

- Pré-Banca - AnacDocumento10 páginasPré-Banca - Anacrfwt8q7ng9Ainda não há avaliações

- Tipos de Parafusos TransportadoresDocumento11 páginasTipos de Parafusos TransportadoresdesetekAinda não há avaliações

- Trabalho de Teoria de Correlacao e RegressaoDocumento9 páginasTrabalho de Teoria de Correlacao e RegressaoZuculaAinda não há avaliações