Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Apostila Agrario

Apostila Agrario

Enviado por

Ramon Lima Myazawa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

4 visualizações54 páginasTítulo original

apostila_agrario.doc

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

4 visualizações54 páginasApostila Agrario

Apostila Agrario

Enviado por

Ramon Lima MyazawaDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 54

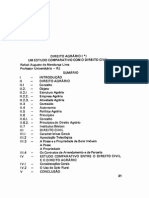

Capitulo 1- INTRODUO AO ESTUDO DO DIREITO AGRRIO:

1. SINOPSE HISTRICA DO DIREITO AGRRIO.

1.1 - Viso geral:

A No primeiro perodo do desenvolvimento histrico, o homem se encontrava

integrado natureza, sentido-se parte dela, tendo na coleta de frutos a base da sua

subsistncia. Num segundo momento, organizado em tribos, visando a sua proteo

e sobrevivncia, o homem passou a sentir a necessidade de normas reguladoras da

vida em grupos e, consequentemente, em relao ao uso dos bens, em especial a

terra. Escritos histricos referentes a Moiss (Bblia), sobre a terra prometida,

indicam a existncia de regras relacionadas com o adequado cultivo e

aproveitamento da terra. O Declogo de Moiss, relacionado terra, com regras

para as 12 tribos.

B O Cdigo de Hamurabi, do povo babilnico, que data de 1.690 AC, pode ser

considerado o 1 cdigo agrrio da humanidade. Dos 280 pargrafos (artigos), 65

eram dedicados a questes agrrias, como o cultivo, a distribuio e a conservao

da terra, alm de regras de proteo a agricultores e pastores, e a proteo do

produtor diante de situaes de intempries (no caso de perda da lavoura, o

agricultor no pagava juros no ano respectivo e no pagava o credor naquele ano).

Alm disso, o referido cdigo traz as primeiras normas de que se tem notcia na

histria, correlatas a normas ainda hoje existentes, em relao posse, usucapio,

penhor e indenizao, locao, seguro.

C Lei das XII Tbuas (450 AC) Esta norma histrica foi resultante da luta entre

patrcios e plebeus. Tambm continha regras de contedo agrrio, entre as quais a

proteo ao possuidor e a usucapio. Assim, diversos povos da antigidade

(hebreus, judeus e romanos) tambm tinham regras de combate concentrao da

terra. Reis romanos foram mortos por tentarem a reforma agrria. No imprio

romano = lei licnia, dos irmos Gracco; Jlio Csar garantiu terra para cidados

pobres e veteranos de guerra. Tibrio Gracco, atravs da Lex Semprnia, em 133 a

C, fixou regras sobre reforma agrria. Historicamente, percebe-se a preocupao

geral com a apropriao da terra apenas em reas necessrias ao uso e explorao

( para a efetiva produo). Agora, com a sociedade mais povoada, a preocupao e

as regras deveriam ser mais rigorosas neste sentido. Fase histrica em que ocorre

a separao do trabalho manual e intelectual.

D Civilizao Inca ( Amrica espanhola). Trata-se de uma civilizao que foi

praticamente dizimada com o processo de ocupao europeu, ignorando e

destruindo tcnicas avanadas de cultivo da terra, entre as quais a irrigao, a

conservao e o uso do solo apenas dentro do necessrio, num profundo respeito

terra, mesmo porque esta era considerada sagrada e o trabalho era em comum.

E Na histria mais recente, as experincias so bastante diversificadas no que diz

respeito distribuio e uso da terra, e com diferentes concepes sobre a sua

funo social. Na Argentina e no Uruguai foram aprovados cdigos agrrios ainda

no final do sculo XIX. No sculo XX, multiplicaram-se as experincias de reforma

agrria pelo mundo afora, mesmo que com concepes totalmente diferenciadas.

Na Europa o modelo predominante de pequena empresa rural, com forte

presena do cooperativismo. Modelo dos EUA e o modelo cubano, com perspectivas

bem diferentes.

1.2. No Brasil:

A A origem do Direito Agrrio Brasileiro est na primeira legislao sobre terras,

a legislao das sesmarias. Trata-se de legislao de Portugal aplicada no Brasil

Colnia. A origem da legislao de Sesmarias data de 1.375, quando, em Portugal,

visava corrigir as distores no uso das terras, forando os proprietrios a

trabalhar a terra, tendo em vista a falta de alimentos na poca. Assim, as terras no

aproveitadas seriam confiscadas. A lei Rgia de Dom Fernando, portanto, tentava

reverter o quadro de xodo rural existente na poca. O objetivo, como dito, era o

aumento da produo, o aproveitamento das terras pelos proprietrios.

No Brasil, a utilizao da mesma legislao teve um objetivo bem diferente. Visava

a ocupao dos imensos espaos vazios, sendo suporte para a colonizao. Esta lei

determinava a colonizao, a moradia habitual e cultura permanente, o

estabelecimento de limites e a cobrana de impostos.

B O Tratado de Tordesilhas ( 07/06/1494) outra referncia histrica importante

para a formao territorial do Brasil. Este tratado, homologado pelo Papa, dividia

entre Portugal e Espanha, o direito sobre as terras que fossem descobertas,

garantindo a Portugal as terras direita de uma linha imaginria definida a 370

lguas das ilhas de Cabo Verde.

C - O territrio brasileiro, no processo de colonizao, foi loteado e, por concesses

feitas pela Coroa Portuguesa, entregue em grandes reas para os colonizadores,

visando principalmente o povoamento e a defesa, sendo Martim Afonso de Souza o

1, em 1531, recebendo rea de 100 lguas de terras, ou seja 660 Km, medidas na

costa martima, sem limites para o interior.

D - A distribuio de terras, por sesmarias, vigorou no Brasil at 1822, amparado

nas ordenaes Afonsinas (1.494), Manuelinas (1.512) e Filipinas (1.603) com a

prtica de entrega de extensas reas, a pessoas privilegiadas e, muitas vezes sem

condies ou interesse em explorar a terra, o que deu origem ao processo de

latifundizao da terra no Brasil. Ainda assim, o sistema garantiu a povoao do

interior do Brasil. Alm disso, o sesmeiro tinha a obrigao de cultivar a terra,

delimit-la e pagar impostos sobre a rea possuda. Na prtica, porm, isto no se

confirmou. A Carta Rgia, garantindo a abertura dos portos brasileiros ao comrcio

exterior, em 1.808, foi fato histrico importante.

E Em 1.822, com a independncia, deu-se o fim da distribuio de terras por

Sesmarias. Entre 1822 e 1850 (posses), tivemos um perodo de maior vazio legal

referente propriedade, uso e posse da terra, onde se multiplicaram as posses de

fato sobre reas no pertencentes a sesmeiros, de forma indiscriminada e

desorganizada sem qualquer controle, seja de pequenas ou grandes reas de

terras. Assim surgiram tambm as ocupaes de sobras de sesmarias, resultando

em pequenas posses, principalmente nas proximidades dos povoados, vilas e

cidades, o que, por sua vez, garantiu o abastecimento local.

F - Em 1850 surge a Lei de Terras (Lei 601), tendo como principais objetivos:

proibir o domnio sobre as terras devolutas, a no ser pela compra e venda;

garantir ttulos aos detentores de sesmarias no confirmadas, garantir ttulos aos

detentores de terras por concesso feita no regime anterior; transformar a posse

mansa e pacfica anterior lei na aquisio do domnio. O registro das terras

passou a ser efetuado no Vigrio ou Registro Paroquial, tendo valor at os dias

atuais como prova da posse e no como ttulo de domnio. A partir da a aquisio

da terra se fazia por compra e registro. Pela mesma lei foi instituda a ao

discriminatria (processo de separao de terras pblicas e particulares, que existe

at os dias atuais). Qual importncia da Lei de Terras naquele momento histrico

brasileiro.? A partir da Lei de terras passamos a ter vrios tipos de terras, a saber:

- Proprietrios legtimos, com seus direitos oriundos de ttulos de sesmarias

cedidas e confirmadas;

- Possuidores com ttulos de sesmarias, mas sem confirmao ( por inadimplncia);

- Possuidores sem ttulo hbil ( posses anteriores lei de terras);

- e terras devolutas (devolvidas).

G - A Constituio de 1891 transferiu o domnio das terras devolutas aos estados,

permitindo a estes legislar sobre impostos e transmisso da propriedade, porm, as

terras em faixa de fronteira, na amaznia e no litoral continuaram sendo de

domnio federal.

H - De 1889 a 1930 a estrutura fundiria brasileira ficou inalterada, com uma

massa camponesa pobre e uma minoria aristocrata detentora da maior parte das

terras. Isto foi gerando inconformismos e, em conseqncia, o surgimento de

projetos de Cdigo Rural. Porm, fato importante neste perodo foi o surgimento do

Cdigo Civil, em 1.916, inclusive regulando as relaes jurdicas rurais (posse,

contratos agrrios, etc.)

I A CF de 1934, referncia histrica importante, tratou do usucapio, da

colonizao e da proteo do trabalhador. A CF de 1946, alm da desapropriao

por necessidade ou utilidade pblica contemplou, pela primeira vez, a

desapropriao por interesse social. Leis especificas (Dec.Lei 3.365/41 e Lei

4.947/66) tratam de desapropriao e de direito agrrio. Porm, a lei regulando a

desapropriao por interesse social surgiu apenas em 1.962( Lei n 4.132). Alm

disso, outras leis especficas regularam a fauna, florestas, guas, etc.

J - Entre 1951 e 1964 surgiram inmeros projetos de Cdigo Rural, de reforma

agrria, etc, com inspirao, sobretudo nos cdigos rurais da Argentina e do

Uruguai. Em 1962 foi criada a SUPRA (Superintendncia Nac. de R. Agrria).

Paralelamente a isso, tivemos experincias de organizao camponesa em diversas

regies do pas, o que contribuiu para a acelerao na elaborao de um conjunto

de normas reguladoras das relaes atinentes atividade agrria, inclusive

atendendo a presses internacionais. No encontro de cpula dos pases da amrica,

realizado em Punta Del Este (Uruguai), o Brasil, assim, como outros pases,

asssumiram o compromisso de aprovar leis referentes reforma agrria, como

estratgia para evitar a organizao da esquerda no campo. dali que surge a

nossa legislao agrria.

L - A Emenda Constitucional N 10, de 9/11/64, modificou a CF de 46 no seu art.

50, para inserir a competncia da Unio para legislar sobre Direito Agrrio. Desta

forma institucionalizou o Direito Agrrio no Brasil, garantindo a sua autonomia

legislativa. Em 30/11/64 foi promulgado o Estatuto da Terra (Lei 4.504 - referncia

do Direito Agrrio Brasileiro, ficando estruturado como ramo autnomo).

M - Dec. 554/69 Regulava o procedimento de desapropriao de terras para fins

de reforma agrria. (j revogado). No perodo histrico que se segue, perodo da

ditadura militar, apesar da legislao, somente se tratou de colonizao no tocante

distribuio da terra.

N - 1 PNRA - 1984/5 - Governo Sarney. 1 Plano Nacional de Reforma Agrria,

que no chegou a ser executado.

O - CF/98 - Captulo inteiro sobre a questo agrria. Art. 5, incisos XXII, XXIII,

XXIV e XXVI, entre outros; art. 170 = o conceito de justia social foi inserido no

contedo da ordem econmica; artigos 184 a 191 - da Poltica Agrria, fundiria e

reforma agrria, alm de um captulo referente questo ambiental.

P - Leis regulando o Texto Constitucional: Lei 8.171 e 8.174 (leis sobre Poltica

Agrcola); Lei 8.257/91 (tratando do confisco de terras que tenham plantao de

psicotrpicos, regulando o art. 243 da CF); Lei 8.629/93 e a LC n 76/93 com os

seus regulamentos, acrscimos e modificaes posteriores (inclusive por medida

provisria) disciplinam vasta matria do Direito Agrrio, ao mesmo tempo que o ET

continua em vigor naqueles institutos no modificados pela CF/88 e legislao

posterior. Alm disso, a parte especfica referente ao ITR ( Imposto Territorial

Rural) foi modificado por lei nova (Lei n 9.393/96) que atualmente regulamenta a

matria.

Q O Novo Cdigo Civil ( Lei n 10.406/02) Mesmo que de aplicao subsidiria

no Direito Agrrio, traz uma orientao nova, sobretudo superando a viso

individualista e inserindo em seu contedo a funo social da propriedade e,

igualmente, a funo social do contrato. Alm disso, o novo C. Civil repetiu a

redao da CF referente usucapio constitucional (de 5 anos, em rea de terra

at 50 hectares. Projetos = Novo ET; 2 PNRA; Perspectivas.

2. CONCEITOS DE DIREITO AGRRIO: (e denominao)

A maioria dos autores (agraristas) apresentam conceitos de Direito Agrrio, de

formulao prpria, alm de relacionar uma srie de conceitos de autores nacionais

e estrangeiros. Isto demonstra a diversidade de enfoques sob os quais visto o

Direito Agrrio. Contudo muitos conceitos so limitados e incompletos, no

conseguindo alcanar a amplitude do contedo deste novo e importante ramo do

Direito. Conceito de Paulo Torminn Borges: Direito Agrrio o conjunto

sistemtico de normas jurdicas que visam disciplinar as relaes do homem com a

terra, tendo em vista o progresso social e econmico do rurcola e o

enriquecimento da comunidade. Borges - Institutos Bsicos do D. Agrrio, 11. ed.

P. 17). Talvez a principal crtica cabvel a esta definio refere-se falta de incluso

dos princpios de Direito Agrrio. Para o autor, trata-se de conjunto de normas,

quando na verdade, tambm os princpios deveriam englobar a definio. Alm

disso, as relaes jurdicas se do entre pessoas.

Conceito de Fernando P. Sodero Direito Agrrio o conjunto de princpios e, de

normas, de Direito Pblico e de Direito Privado, que visa a disciplinar as relaes

emergentes da atividade rural, com base na funo social da terra. ( SODERO -

Direito Agrrio e Reforma Agrria. SP. Leg. Brasileira Ltda, 1968, p 32). Quanto a

este conceito, cabe ressaltar que a dicotomia entre Direito Pblico e Privado est

superada pelas regras atuais onde se evidencia a interdependncia Alm disso, o

Direito agrrio, em seu contedo, vai alm da regulao da atividade agrria.

Conceito de Raimundo Laranjeira: Direito Agrrio o conjunto de princpios e

normas que, visando imprimir funo social terra, regulam relaes afeitas sua

pertena e uso, e disciplinam a prtica das exploraes agrrias e da conservao

dos recursos naturais. ( Laranjeira - Propedutica do D. Agrrio).

Nosso conceito:

Direito Agrrio o conjunto de princpios e de normas que visam disciplinar as

relaes jurdicas, econmicas e sociais emergentes das atividades agrrias, as

empresas agrrias, a estrutura agrria e a poltica agrria, objetivando alcanar a

justia social agrria e o cumprimento da funo social da terra. Como se pode

observar, os conceitos, em termos gerais, acabam tendo seus limites fixados pelo

prprio direito positivo agrrio. Contudo, h interesses, dentro da perspectiva do

dever ser, que no esto inseridos no ordenamento jurdico oficial. De qualquer

forma, cabe ter presente a dinamicidade do Direito, de forma que se trata de um

processo de constante construo, onde as verdades de hoje se encontram

superadas pela realidade prtica do dia de amanh.

Quanto denominao da disciplina, questo de menor importncia. As

denominaes conhecidas para a matria so Direito Agrrio, Direito Agrcola e

Dir. Rural. Segundo Laranjeira, as expresses agrrio, agrcola e rural tem origem

romana, tendo significado de campo. Contudo, conforme ensina, o agrrio tem

sentido mais dinmico, de campo cultivado, dentro dos propsitos do Direito

Agrrio e da funo social, razo pela qual seria de mais correta aplicao.

Apesar da utilizao da expresso Direito Agrrio pela Constituio Federal, a

nossa legislao acaba utilizando tambm o termo rural. De qualquer forma, no

entendimento predominante e em atendimento ao sentido dinmico, entende-se ser

mais abrangente o uso da denominao de Direito Agrrio.

3. AUTONOMIA DO DIREITO AGRRIO:

O que caracteriza a autonomia de um determinado ramo do Direito? A autonomia

no pode significar a completa independncia. O Direito Agrrio no se rege

apenas por normas completamente agrrias. O que caracteriza o ordenamento

jurdico atual a sua interdependncia e relao, sob vrios aspectos, com os

outros ramos do direito. Ainda assim, alguns elementos caracterizam a autonomia

de um determinado ramo do Direito. A autonomia de um ramo jurdico se

caracteriza sob os aspectos legislativo, cientfico, didtico e jurisdicional.

3.1. Autonomia Legislativa

A Emenda Constitucional n0 10, de 09/11/64, garantiu a autonomia legislativa ao

autorizar a Unio legislar sobre normas de Direito Agrrio. A partir desta

possibilidade, estabeleceu-se um conjunto de normas prprias (um corpo jurdico,

mesmo que no exaustivo) de contedo agrrio que o identificam como ramo

prprio. Assim, a Lei 4.504 e, posteriormente, a CF e as leis agrrias que regulam

os dispositivos constitucionais, so atualmente as principais referncias legislativas

do Direito Agrrio e que lhe conferem autonomia neste campo.

3.2. Autonomia cientfica:

At o advento da autonomia legislativa vigoravam tambm para a realidade

agrria, as regras do Direito Civil, apesar das caractersticas prprias das

atividades agrrias Contudo, a partir de um arcabouo legal prprio e

aproveitando-se das experincias anteriores, inclusive das referncias legais e

doutrinrias de outros pases, construiu-se a autonomia cientfica do Direito

Agrrio Brasileiro. Esta autonomia baseia-se, ento, num conjunto de princpios

especficos. Diferentes do direito civil e no conjunto de normas a disciplinar as

atividades agrrias, a pertena da, terra e a poltica Agrria Os princpios do D.

Agrrio encontram-se inseridos na legislao agrria existente, servindo de norte

ao processo legislativo agrrio e efetiva e correta aplicao das leis. (orientam a

interpretao das normas). Atualmente, possumos um conjunto, alm da doutrina

que tem feito estudo sistematizado do Direito Agrrio, o que lhe garante autonomia

cientfica.

3.3. Autonomia didtica:

Esta caracteriza-se pela existncia de disciplina especfica de Direito Agrrio nos

estabelecimentos de ensino superior (graduao, ps-graduao), tanto como

matria obrigatria ou como complementar e eletiva, de forma que o conjunto de

normas e princpios agraristas recebem, desta forma, estudo e divulgao

especialcomo verdadeiro ramo autnomo do Direito. Alm disso, organismos

nacionais e internacionais (ONGs) se encarregam do estudo e divulgao da

matria jus-agrarista em congressos, seminrios, encontros de professores, etc.. As

obras doutrinrias que vem crescendo em volume e qualidade, por sua vez

reforam a autonomia didtica e cientfica permitindo o estudo sistematizado da

matria.

3.4. Autonomia jurisdicional = justia agrria. (bom ou ruim?)

Neste campo, nosso ordenamento jurdico ainda carece de um passo a mais, no

sentido de estruturar a justia agrria, com estrutura prpria, especializada para

as questes agrrias. Apesar das propostas apresentadas neste sentido quando da

elaborao discusso e aprovao do texto constitucional em vigor no vingou a

idia da criao da Justia Agrria. Trata-se de reclamao histrica de muitos

agraristas brasileiros e dos movimentos sociais que gravitam em torno da questo

da terra.

O legislador constituinte limitou-se a inserir, no capitulo referente ao poder

judicirio, o artigo 126 (na parte referente aos Tribunais e Juizes dos Estados),

dispondo que: Para dirimir conflitos fundirios, o Tribunal de Justia designar

juizes de entrncia especial, com competncia exclusiva para questes agrrias.

Parg. nico: Sempre que necessrio eficiente prestao jurisdicional, o juiz far-

se- presente no local do litgio. .

Ainda assim, esta recomendao tem sido muito pouco acatada para inseri-la nas

estruturas do poder judicirio nos estados. Estamos, portanto, atrasados em

relao a nossos vizinhos (Mxico, Peru, Colmbia e Venezuela). Agora, com a EC

n 45, de 08/12/04, o Congresso deu nova redao ao referido artigo 126, assim

dispondo: Para dirimir conflitos fundirios, o TJ propor a criao de varas

especializadas, com competncia exclusiva para questes agrrias. Como se pode

observar, h diferena no contedo. A criao de varas especializadas significa que

seus titulares tero a seu dispor uma estrutura prpria para desempenhar sua

funo de juiz agrrio. No entanto, a expresso propor, apesar de ser uma

determinao, continua vaga e no garante a estruturao destas varas

especializadas.

A idia de uma justia agrria especializada j chegou a fazer parte, seguidas

vezes, de anteprojetos de reforma do Poder Judicirio, porm sem sucesso. Sem

falar nas tentativas anteriores (1967 e 1969), em 1989, buscou-se detalhar e

garantir aplicabilidade ao disposto no art. 126 da CF, para o que foi designada

comisso de juristas integrada, entre outros, por Raimundo Laranjeira (relator). A

equipe tentou ampliar a idia estabelecida no dispositivo constitucional, visando

disciplinar a instalao de varas agrrias nos estados e na Justia Federal, com

cmaras ou Turmas especiais nas instncias superiores, tendo atribuies tambm

para as questes agroambientais e para os delitos de natureza agrria.

Na mesma linha, foi apresentada proposta pelo Juiz e professor Dr. Vtor Lenza, de

Gois, sugerindo a criao dos Juizados Agrrios nos moldes dos juizados especiais

cveis e criminais (Lei 9.099/95), com competncia para as questes agrrias, com

a simplificao de procedimentos, deslocamento do juiz para o local doconflito.

Alm disso, a proposta sugeria a subdiviso do Estado de Gois em 52 microregies

(circunscries judicirias) e a existncia de um Colegiado Recursal Agrrio, como

segunda instncia especializada.

Tambm, em 95, foi apresentada proposta de Emenda Constitucional n0 47 pelo

Senador Romero Juc, como proposta mais completa de justia agrria, nos moldes

do que j existe em muitos outros pases, criando uma estrutura integral, com

Tribunal Superior, Tribunais Regionais, Juizes e Ministrio Pblico especializados.

O referido projeto, ao que tudo indica, continua preso na Com. De Constituio e

Justia do Senado.

Apesar da resistncia oficial estruturao da Justia Agrria no Brasil, a matria

cresce em importncia e o seu contedo se alarga com a incluso de questes

agroambientais, tendo desta forma um largo campo de atuao. A legislao

ambiental recente tem contribudo na divulgao da conscincia ecolgica. O

Ministrio Pblico, tanto estadual como Federal) tem dado passos importantes na

sua ao controladora e fiscalizadora das regras agroambientais.

O Tribunal de Justia do Estado do Amazonas atravs de resoluo 05/97, criou a

Vara Especializada do Meio Ambiente e Questes Agrrias. A Constituio do

referido Estado estabeleceu, de forma mais detalhada, a designao de juizes de

entrncia especial para as questes agrrias. J em 93, os poderes legislativo e

judicirio do Estado do Amazonas implementaram a norma constitucional (art. 126

da CF), dividindo o Estado em 10 regies, com varas de entrncia especial. Em

alguns Estados, a exemplo de Minas Gerais, sabe-se da existncia de vara

especializada da Justia Federal para as questes agrrias. Em alguns estados

tambm foram criadas varas agrrias na justia estadual. Mais do que criar varas e

instncias especializadas na estrutura do poder judicirio, necessrio que os

juizes cumpram requisitos especficos para a ocupao dos cargos, como a

especializao na rea, de forma que conheam a realidade que os cerca, para

julgarem com base nos parmetros e mentalidade agrarista, superando a velha

prtica de muitos juizes nos dias atuais que, mesmo ante problemas de natureza

agrria, com contedo cuja natureza claramente social, os julgam como se

estivessem simplesmente lidando com conflitos individuais. H necessidade,

portanto, de definir critrios prvios e claros para o acesso ao cargo de juiz

agrrio.

4. CONTEDO/OBJETO DO DIREITO AGRRIO:

O objeto do Dir. Agrrio mais do que as atividades agrrias. correto dizer que

os fatos jurdicos agrrios (atividade agrria, estrutura agrria, empreendimento

agrrio, poltica agrria) geram as relaes jurdicas agrrias, objeto do Dir.

Agrrio. Para alguns o elemento terra, tambm denominado de ruralidade, seria

central

na definio do objeto do Direito Agrrio. No entanto, este elemento por si, se

torna esttico e foge da dinamicidade que caracteriza o direito agrrio. Assim, o

ncleo central do Direito Agrrio est nas atividades agrrias. Como bem lembra

Orlando Gomes, o objeto o bem no qual incide o poder do sujeito ou a prestao

exigvel. Assim, a terra com seus condicionamentos restries e obrigaes de uso

e conservao, faz parte do objeto do Direito Agrrio.

Quanto ao contedo, este engloba o direito de propriedade condicionado pelas

obrigaes referentes ao cumprimento da funo social da terra, nas suas diversas

dimenses, englobando a produtividade e a busca da justia social. O Direito

agrrio tem como objeto o estudo da atividade agrria e as relaes jurdicas

desenvolvidas pelos sujeitos agrrios. Ou, na louvvel indicao de Alcir Gursem de

Miranda ( in Teoria de Direito Agrrio. Belm, 1989), o objeto do D. Agrrio

seriam, assim, os fatos jurdicos que emergem do campo, conseqncia de

atividade agrria, de estrutura agrria, de empresa agrria e da pol!tica agrria; o

que caracteriza a relao jurdica agrria.

Trata-se, portanto do estudo das normas e questes atinentes s atividades

agrrias e aquelas que regulam os direitos e obrigaes sobre o prprio elemento

terra. O Direito Agrrio regula as atividades agrrias de produo, extrao

conservao, alm de atividades conexas. Contudo, os contornos ou limites de

alcance do que se denomina de direito agrrio no so totalmente ntidos, mas o

elemento ruralidade fundamental, englobando a idia de espao fundirio, onde

se deve desenvolver a atividade de produo e de conservao dos recursos

naturais. Nem tudo o que ocorre ou se desenvolve no espao rural de contedo

agrrio.

CLASSIFICAO DA ATIVIDADE AGRRIA:

A atividade agrria pode ser assim classificada:

- Atividade agrria de explorao tpica: lavoura, pecuria, hortigranjearia e

extrativismo (animal e vegetal);

- atividade agrria de explorao atpica (agroindstria): que modifica a aparncia

exterior do produto agrrio ou o transforma, de maneira que esta especificao

fique no mesmo imvel onde foram obtidas os resultados da atividade atpica. ,

portanto, requisito para que a atividade seja agroindustrial e no industrial, a

origem no prprio fundus agrrio daqueles produtos ali transformados. Contudo,

h certa flexibilidade diante desta exigncia, sobretudo diante da realidade das

cooperativas, cuja atividade de agroindustrializao se utiliza de produtos vindos

das diversas propriedades dos cooperados. A cooperativa vista como extenso da

propriedade.

- atividade complementar ou conexa da explorao rural: trata-se da atividade de

transporte e venda dos produtos de origem do prdio rstico.

- Atividade agrria de conservao.

Conforme Emilio Alberto Maya Gischkow, (apud B. F. Marques - in D. Agrrio

Brasileiro AB Editora), a atividade agrria se subdivide em atividade imediata:

tendo por objeto a terra considerada em sentido lato e a atuao humana em

relao a todos os recursos da natureza; os objetivos e instrumentos dessa

atividade: envolvendo a preservao dos recursos naturais a atividade extrativa, a

captura de seres orgnicos e a ao produtiva (agricultura e pecuria); atividades

conexas: transporte, industrializao e comrcio dos produtos. A atividade agrria

tpica se divide em: lavoura temporria e permanente; pecuria de pequeno, mdio

e grande porte. Destas formas derivam os prazos legais fixados para os contratos

agrrios, como se ver mais adiante.

A atividade agrria atpica sofre constantes questionamentos sendo que para

muitos foge da esfera da atividade agrria, devendo submeter-se s regras gerais

disciplinadoras da atividade industrial. No entanto a prpria legislao a enquadra

como atividade agrria. O mesmo questionamento feito atividade de

comercializao da produo, sob o argumento de que se situam no setor tercirio

da economia (atividade mercantil). Contudo, para que a atividade de transporte e

comercializao seja entendida como conexa atividade agrria deve ser feita pelo

produtor. Assim, o profissional que se dedica apenas a adquirir os produtos,

transporta-los e a revend-los para a indstria ou para o Consumidor,

evidentemente se enquadra no mbito da atividade mercantil.

5. FONTES, INTERPRETAO E APLICAO DO D. AGRRIO

Quanto s fontes do Direito Agrrio, valem as regas gerais de qualquer ramo do

Direito. Assim, a grande fonte material (a fonte primeira) e motivadora da

elaborao e aplicao das normas a realidade social agrria, englobando a

estrutura agrria, as concepes de direito de propriedade, as carncias sociais, a

conscincia popular traduzida em reivindicaes, etc.

As fontes formais tem como referncia principal as leis de contedo agrrio, e

entre estas, como j mencionado, a indicao maior est no texto constitucional,

em vrios de seus dispositivos. Em segundo lugar, vem o Estatuto da Terra,

verdadeiro Cdigo Agrrio Brasileiro (lei 4.504/64). Ainda cabe mencionar a

legislao mais recente, regulamentadora dos dispositivos constitucionais

referentes questo agrria (Lei 8.171/91, Lei 8.629/93, LC. N0 76/93, LC n

93/98), MPs, Decretos, Atos do Poder Executivo, como Portarias, Instrues

Normativas, Normas de Execuo, Ordens de Servio, etc).

Da mesma forma, como ocorre em outros ramos do direito, o D. Agrrio tambm se

serve de elementos secundrios para preencher as lacunas da lei, recorrendo

analogia, aos costumes e aos princpios gerais. Os costumes acabam tendo grande

importncia na fixao do contedo das relaes agrrias. Resta observar que, em

qualquer circunstncia, a lei, de natureza cogente, se sobrepe aos costumes.

Neste sentido, o D. Agrrio traz dispositivos expressos no sentido de estabelecer a

irrenunciabilidade de direitos e obrigaes que visam proteger a parte mais fraca

na relao jurdica agrria, alm de clusulas obrigatrias e irrenunciveis

referentes conservao dos recursos naturais.

A doutrina e a jurisprudncia tambm so utilizadas na interpretao das leis, na

sua atualizao diante da dinamicidade dos fatos da realidade social, devendo,

porm estar direcionadas para o alcance da justia social e o cumprimento da

funo social da terra, que so as referncias centrais dos objetivos do Direito

Agrrio e do

interesse da coletividade. Quanto interpretao da lei, para se chegar a seu

alcance e melhor sentido dentro da realidade concreta, utilizam-se das formas

comuns a outros ramos do Direito: a interpretao gramatical, lgico-sistemtica,

histrica e a sociolgica.

6. PRINCPIOS DO DIREITO AGRRIO

A fixao do conceito, contedo e autonomia do Direito Agrrio j evidenciam os

seus principais princpios. contudo, assim como ocorre em outros pases, h

autores que apresentam relao exaustiva de princpios retirados dos prprios

textos legais, muitos dos quais no passam de decorrncia dos princpios

fundamentais.

6.1. Princpio fundamental: funo social da terra (produtividade e justia social,

com preservao ambiental): possvel dizer que esta a referncia central do D.

Agrrio. Em torno deste principio, completando-o, aparece uma srie de outros,

conforme estudos doutrinrios apresentados por diversos autores. O princpio da

funo social da terra, ou da propriedade imobiliria rural, ser estudado mais

adiante. Paulo T. Borges ( in Princpios Bsicos do D. Agrrio, p. 24) relaciona 14

princpios fundamentais do Direito Agrrio. Na seqncia enumera os princpios

universais de Direito Agrrio apresentados pelo autor espanhol Juan J. Sanz Jarque.

6.2. Princpios gerais no D. Agrrio Brasileiro: Benedito F. Marques ( op. Cit. P. 22),

baseando seu estudo nos escritos de diversos autores agraristas, apresenta como

princpios aplicveis ao Direito Agrrio Brasileiro os seguintes:

1. monoplio legislativo da Unio (art. 22, I, da CF), (?)

2. a utilizao da terra se sobrepe titulao dominial (funo social);

3. a propriedade da terra garantida, mas condicionada ao cumprimento da funo

social (artigos 5, XXII e XXIII; art. 170; art. 184, da CF/88);

4. o D. Agrrio dicotmico: compreende a poltica de reforma (reforma agrria) e

a poltica de desenvolvimento (pol. agrcola); (? caracterstica)

5. prevalncia do interesse pblico sobre o individual nas normas jurdicas

agrrias;

6. constante necessidade de reformulao da estrutura fundiria;

7. fortalecimento do esprito comunitrio, via cooperativas e associaes; (?)

8. combate ao latifndio, minifndio, ao xodo rural, explorao predatria e aos

mercenrios da terra; (f.social).

9. privatizao dos imveis rurais pblicos; 10. proteo propriedade familiar,

pequena e mdia propriedade (e fortalecimento);

11. fortalecimento da empresa agrria;

12. proteo da propriedade consorcial indgena;

13. o dimensionamento eficaz das reas explorveis (mdulo);

14. proteo ao trabalhador rural;

15. a conservao e preservao dos recursos naturais e a proteo do

meioambiente.

Como se pode observar, os princpios aqui relacionados tm conotao prpria,

diferente daqueles que fundamentam o Direito Civil (bero do D. Agrrio), cujas

regras so marcadamente individualistas. Aqui, mais uma vez se evidencia a

autonomia do D. Agrrio, de natureza social, com compromisso com a

transformao e a construo da justia social.

7. NATUREZA JURDICA DAS NORMAS DE D. AGRRIO:

Alguns autores, ao definir o D. Agrrio, indicam tratar-se de conjunto de normas de

direito pblico e de direito privado. No entanto, esta dicotomia cada vez menos

evidente. O que se percebe a ocorrncia de uma crescente interdisciplinaridade,

de forma que o direito privado possui inmeras normas de ordem pblica, e vice-

versa.

H um entrosamento perfeito entre os dois grandes ramos do direito. Outros

autores, seguindo a moderna doutrina, preferem dizer que o D. Agrrio, assim

como outros ramos, compe-se de normas imperativas (cogentes) e normas

dispositivas (supletivas , permitindo nestas ltimas o exerccio da autonomia

privada. possvel dizer que o D. Agrrio caracteriza-se pela predominncia de

normas de ordem pblica, tese esta reforada pelos dispositivos constitucionais

referentes poltica agrria e funo social da terra. Nos contratos agrrios h

normas legais cogentes (irrenunciveis pelas partes - Decreto 59.566/66) Assim, as

regras de D. Agrrio tm destinao universal, dirigida a toda a sociedade, mas,

diante da existncia de normas dispositivas, aceitvel a posio de tratar-se de

direito misto. Contudo, h ntida predominncia de normas de ordem pblica,

apesar de sua origem no direito civil, de onde se destacou.

8. IMPORTNCIA DO D. AGRRIO NA REALIDADE ATUAL:

Levando em conta os princpios acima referidos, tendo como elemento a funo

social da terra com os seus desdobramentos, pacfico que o D. Agrrio cresce em

importncia. A prpria realidade jurdica agrria, os conflitos agrrios de natureza

individual e coletiva alm das necessidades crescentes de produo e

produtividade, no deixam dvidas quanto importncia deste ramo do Direito.

Alm disso, deve ser

realado que a terra bem de produo, com conotao especifica e diferente dos

outros meios de produo. Com isso, deve receber enfoque e tratamento especial,

com o entendimento de que a terra deve servir aos interesses de quem lhe detm o

domnio e, ao mesmo tempo, responder aos interesses e necessidades sociais no

que diz respeito produo, produtividade, com qualidade e, por outro lado,

garantindo a preservao ambiental. Trata-se, portanto, de uma questo no

apenas econmica, mas com sentido social mais amplo, onde no podem prevalecer

a viso privatstica e individualista dos direitos sobre os bens. Cabe, ento,

acrescentar ao direito a idia de dever ou de obrigao resultante do direito. por

isso que alguns autores chegam a afirmar que ao direito de propriedade sobre a

terra corresponde uma obrigao social no sentido de faz-la produzir dentro dos

padres que a prpria legislao agrria exige. A terra rural jamais pode ser

concebida como aplicao ou como reserva de valor. Tendo importncia geral para

a realidade brasileira e para as futuras geraes, mais importante se torna na

regio Centro-Oeste, cuja base econmica se assenta na produo agropecuria.

Aqui, como em qualquer lugar, a terra um bem de produo que tem natureza

especial.

Ao difundir esta viso, a doutrina insiste na divulgao da mentalidade agrria ou

mentalidade agrarista, que reforma a importncia da terra com sua capacidade

produtiva e, consequentemente, da atividade agrria, atravs da qual se produzem

os bens essenciais sobrevivncia e satisfao das necessidades humanas. Ao

mesmo tempo, a preocupao gira em torno da melhor distribuio de renda, a

qual pode ser garantida pela melhor distribuio da terra, conjugada com polticas

de apoio e assistncia produo e comercializao. Leva em conta, ainda, um

terceiro aspecto importante que a preservao do meio ambiente, o que exige

repensar o que se produz e como se produz, visando a qualidade de vida atual e a

sobrevivncia e bemestar

das geraes atuais e futuras.

A questo ambiental, independente de uma perspectiva de mdio e longo prazos,

de eliminao dos males que originam a maioria dos conflitos agrrios atuais, ter

importncia cada vez maior. A preservao dos recursos naturais renovveis , sem

dvida, um dos elementos importantes do objeto do Direito Agrrio, como

necessidade essencial para a sobrevivncia humana e animal, que o seu contedo

bsico. A questo agro-ambiental o grande desafio a ser enfrentado pela

humanidade como forma de garantir sobrevivncia e qualidade de vida para as

futuras geraes.

CAPTULO II - INSTITUTOS DO DIREITO AGRRIO BRASILEIRO.

1 - FUNO SOCIAL DA TERRA (da propriedade imobiliria rural ou do imvel

rural).

Como j se afirmou, a funo social da terra se transformou no princpio

fundamental do Direito Agrrio. Atualmente, na exegese dos dispositivos

constitucionais sobre a matria, sobretudo no tocante terra rural, ou em outras

palavras, propriedade imobiliria rural, a garantia do direito de propriedade est

condicionada ao cumprimento dos requisitos relativos funo social da terra.

No resta dvida de que a propriedade (como conceito amplo) continua sendo

garantida como direito individual fundamental (art. 5), mas no especfico

relacionado aos imveis rurais, a garantia do direito est subordinado ao

cumprimento da funo social. Tanto isto verdade, que o texto constitucional no

mantm a garantia da propriedade imobiliria rural quele que no lhe cumpre a

funo social (art. 184 e 186 da CF).

H referncias importantes na histria no que diz respeito funo social da terra.

Aristteles, filsofo grego j entendia que aos bens em geral deveria ser dada

destinao social. Santo Toms de Aquino (na Summa Theolgica) defendia o

direito natural do homem aquisio dos bens materiais, mas sem se esquecer do

bem comum. No Cdigo de Napoleo a propriedade passou a ter carter de direito

absoluto, influenciando os cdigos civis. Leon Duguit, jurista francs, defendeu a

idia de que a propriedade , em si, uma funo social, no que se diferenciou da

doutrina social da Igreja Catlica para quem a propriedade tem uma funo social.

Posteriormente, este pensamento ficou evidenciado em muitas Encclicas Papais

transmitindo a doutrina social da Igreja Catlica, apesar de ela ter sido aliada

histrica do Estado por um logo perodo na histria. No Brasil, a preocupao com

o cumprimento da funo social j aparecia nas regras estabelecidas para os

sesmeiros, os quais recebiam a terra em quantidade que podiam explorar, sendo

obrigados a cultivar a terra sob pena da terra reverter ao patrimnio do Estado

(ordem de Cristo, administrada por Portugal). O Cdigo Civil de 1916 absorveu o

pensamento individualista ( art. 524), inspirado no Cdigo de Napoleo. No

entanto, a CF de 1934 j indicava claramente que a propriedade deve atender ao

bem estar social, o que ficou mais evidenciado na CF de 1946. Contudo, foi o

Estatuto da Terra (Art. 2, 1 da Lei 4.504/64) que, pela primeira vez, consagrou

de forma mais clara a idia de funo social da terra, explicitando os seus

requisitos. Atualmente, a CF/88 estabelece a funo social sobre qualquer bem art.

5, XXIII), sendo que a funo social do imvel rural , com seus requisitos, com

pequenos acrscimos ao j estabelecido na Lei 4.504/64, esto nos artigos 184 e

186 da Lei Maior.

A Lei 8.629/93 se encarregou de detalhar os requisitos relativos ao cumprimento

da funo social da terra ou da propriedade imobiliria rural, os quais devem ser

cumpridos em seu conjunto para que o imvel se encontre dentro dos parmetros

legais. Agora, o novo Cdigo Civil ( Lei n 10.406/02) tambm se refere funo

social dos bens em geral e sobretudo propriedade, alinhando-se orientao

bsica estabelecida na Constituio Federal. Funo social da terra gnero cujas

espcies so a funo social da posse, dos contratos, da propriedade e da empresa

agrria.

Requisitos legais de cumprimento da funo social:

Os requisitos so agrupados sob trs aspectos = econmico, social e ecolgico.

- aproveitamento racional e adequado: (requisito econmico) aquele que atinge os

graus de utilizao (GUT) de, no mnimo 80%, e grau de eficincia na explorao

(GEE) de, no mnimo 100%. o estabelecido no art. 6, com seus pargrafos, art.

9 caput e pargrafo 1, todos da Lei n 8.629/93, de forma que a exigncia a

mesma para a conceituao do que propriedade produtiva. Porm, conforme o

art. 185 da CF, a pequena propriedade e a mdia propriedade, desde que o seu

proprietrio no tenha outra, no so passveis de desapropriao para fins de

reforma agrria, mesmo que eventualmente no cumpram os requisitos da funo

social. Para a propriedade produtiva as exigncias ficaram restritas aos requisitos

econmicos, como a interpretao predominante extrai da definio inserida na Lei

n 8.629/93.

- observncia das disposies que regulam as relaes de trabalho: engloba os

contratos de trabalho (emprego = trabalho subordinado), como tambm os

contratos agrrios (nominados e inominados). o aspecto social a ser observado

para o fiel cumprimento da funo social. - bem-estar dos proprietrios e dos

trabalhadores: Tambm relacionado ao aspecto social, esse requisito deve ser

considerado no sentido de que tambm o bem estar dos possuidores deve estar

englobado, at porque, para o D. Agrrio a posse tem maior relevncia.

- adequada utilizao dos recursos naturais e a preservao do meio ambiente: o

aspecto ecolgico. Aqui h a preocupao com a vocao natural da terra, com o

equilbrio ecolgico, cuja preocupao e controle por legislao prpria tem sido

cada vez maiores. A competncia para legislar a respeito cabe s trs esferas de

poder, enquanto que ao rgo do Ministrio Pblico coube o importante papel de

fiscalizao, como de resto tarefa de toda a sociedade. O MP tem atuado

especificamente na rea rural exigindo o cumprimento da legislao referente s

reas de preservao permanente, a definio e registro da rea de reserva legal.

Atualmente h possibilidade de estabelecer a reserva legal extra-propriedade.

Os requisitos acima estabelecidos devem ser cumpridos em sua totalidade para que

o imvel cumpra a sua funo social. No entanto, h dois problemas srios

relacionados com o cumprimento destes requisitos. Em primeiro lugar, no est

muito bem definido a quem cabe esta tarefa e as formas de aferir a observncia de

tais requisitos em sua totalidade. Mais do que isso, no h posio clara na

doutrina e na jurisprudncia quanto s consequncias para o caso de

descumprimento de um ou outro requisito da funo social. O artigo 184 da CF diz

que compete Unio desapropriar o imvel que no estiver cumprindo a funo

social. O art. 186, por sua vez indica os requisitos que devem ser cumpridos em seu

conjunto. No entanto, o art. 185, numa espcie de inconstitucionalidade

intraconstitucional, ou conflito interno de normas, isenta a propriedade produtiva

da obrigao de cumprir todos os requisitos da funo social, notadamente a partir

da regulamentao do dispositivo constitucional feita pela lei 8.629/93, apenas

exigindo da propriedade produtiva o requisito econmico para que seja assim

conceituada. Trata-se de dispositivo que vem sofrendo muitos questionamentos. Por

outro lado, nas desapropriaes de terras para fins de reforma agrria, o rgo

competente tambm vem se restringindo a este item (requisito econmico).

2. IMVEL RURAL:

2.1 - Definio legal:

O legislador ptrio se encarregou de definir o imvel rural. No nosso Cdigo

Agrrio (Estatuto da Terra = Lei no 4.504/64), o art. 4 assim o define: Art. 4, I -

Imvel rural, o prdio rstico, de rea contnua, qualquer que seja a sua

localizao, que se destine a explorao extrativa, agrcola, pecuria ou

agroindustrial, quer atravs de planos pblicos de valorizao, quer atravs da

iniciativa privada. A Lei no 8.629/93 (reguladora do captulo da Poltica Agrria da

CF/88) dispe, em seu artigo 4, I que: Imvel rural o prdio rstico de rea

continua, qualquer que seja a sua localizao, que se destine ou possa se destinar

explorao agrcola, pecuria, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;. Como

se pode verificar, h pouca diferena na definio legal de 1964 e aquela inserida

no texto da lei 8.629/93.

2.2 - Critrio de Conceituao:

O critrio bsico estabelecido nas definies legais a destinao do imvel. Assim,

a rea de terras, qualquer que seja a sua localizao, que se destina atividade

agropecuria. Isto significa dizer que, pelos critrios inseridos nos textos legais, o

elemento diferenciador a atividade exercida no imvel. Portanto, o imvel, mesmo

localizando-se no permetro urbano, mas sendo destinado produo agropecuria,

para os fins do Direito Agrrio, classificado como rural. Da mesma forma, fato de

um imvel localizar-se fora do permetro urbano, mas no tendo finalidade

agropecuria, no se enquadra nos conceitos de imvel rural. Ex. rea utilizada

para uma igreja, escola, posto de gasolina, etc.

Estes critrios fogem da viso civilista onde a diferenciao se d pela localizao.

Porm, para fins tributrios, o legislador adotou outro critrio, o da localizao do

imvel. Assim, o artigo 29 do Cdigo Tributrio Nacional (Lei Complementar no

5.172/66) refere-se a imvel rural por natureza, como definido na lei civil,

localizado fora da zona urbana do municpio. Este entendimento sofreu

modificaes posteriores, e a Lei 5.868/72, reafirmou o critrio da destinao

independente da localizao do imvel, como critrio para a definio do tipo de

imposto. Assim, o ITR seria cobrado de imveis (art. 6 e pargrafo nico)

destinados explorao agropecuria, independentemente de sua localizao, que

tivessem rea superior a 1 (um) hectare.

Apesar destes dispositivos legais, a matria no se manteve pacfica. Em maio/82, o

STF, em sua composio plena, em Recurso Extraordinrio vindo de Minas Gerais,

entendeu que, pelo fato do Cdigo Tributrio Nacional ser Lei Complementar,

tornava-se inconstitucional o disposto no art. 6 da Lei 5.868/72 (lei ordinria), de

forma que estariam mantidos os dispositivos dos artigos 29 e 32 do CTN.

Ainda assim, a Lei 8.629/93, em seu artigo 4, repetiu o mesmo critrio da

destinao que j estava fixado no Estatuto da Terra. Por fim, lei 9.393/96

reafirmou o critrio da localizao para a classificao de imveis rurais para fins

de tributao, como se pode verificar no art. 1 e pargrafos deste diploma legal.

Desta forma fica claro que h dois critrios de classificao dos imveis na

legislao brasileira: um especfico para fins tributrios, que determina o tipo de

cobrana em funo da localizao do imvel, e outro para os fins do Direito

Agrrio, utilizado para a fixao de direitos e obrigaes de natureza agrria, como

tambm para as questes de natureza trabalhista da atividade agrria.

2.3 - Caractersticas do imvel rural.

Os elementos constitutivos, ou caractersticas, esto inseridos na prpria definio

legal de imvel rural.

Prdio rstico: Prdio aqui tem sentido de toda e qualquer propriedade

territorial, de qualquer terreno, independente de onde estiver localizado. J, a

expresso rstico tem sentido de cultivo ou seja, o imvel destinado a cultivo. Por

isso, a finalidade ou a destinao do imvel o classifica em rstico, ou rural, quando

utilizado para as atividades agrrias.

rea continua: A rea continua tem sentido de utilidade, de uso para a mesma

finalidade. Assim, a diviso, ao meio, de um imvel, por uma estrada, no lhe tira o

sentido de rea contnua como elemento caracterizador do imvel rural. H

unidade econmica na definio do que venha a ser prdio rstico. Mesmo que

ocorra a interrupo fsica, havendo a explorao conveniente pelo proprietrio

ocorre a unidade econmica = rea contnua. E possvel dizer, ento, que

determinada rea de terras, constituda por diversas propriedades, ou diversas

glebas, com documentos e registros prprios, se transforma em um nico imvel do

proprietrio, sobretudo quando se caracteriza por uma unidade econmica. Assim,

o conceito de imvel como rea contnua se aproxima da designao comum de

fazenda, sempre observada a regra de correto aproveitamento nos termos da

funo social.

Qualquer que seja a localizao e que se destine (ou possa se destinar)

produo agropecuria: Estes elementos j foram analisados quando da definio

de imvel rural.

3 - DIMENSIONAMENTO EFICAZ DO IMVEL RURAL:

Qual a medida de rea de terras ideal para que o agricultor, com sua famlia,

tenha condies de explor-la com eficcia e possa garantir o seu progresso social

e econmico? Qual a medida ideal de propriedade, visando o desenvolvimento

socio-econmico do pas ? Esta foi a preocupao do legislador, ao fixar uma

unidade de medida padro denominada de mdulo rural.

3.1 - Mdulo Rural: No artigo 4 do Estatuto da Terra foram estabelecidas vrias

definies, entre as quais a de Mdulo Rural. O inciso III do referido artigo diz:

Mdulo Rural, a rea fixada nos termos do inciso anterior. O inciso anterior aqui

referido define o que propriedade familiar, assim dispondo: Propriedade familiar,

o imvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua famlia,

lhes absorva toda a fora de trabalho, garantindo-lhes a subsistncia e o progresso

social e econmico, com rea mxima fixada para cada regio e tipo de explorao,

eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros. Estas definies permitem

dizer que o mdulo rural foi estabelecido como

medida da propriedade familiar. Elementos para a sua fixao (art. 5 da Lei n

4.504): Como se pode verificar, o Mdulo Rural a medida de rea fixada como

propriedade familiar, de tamanho suficiente e ideal para a correta explorao

agropecuria. Exatamente por esta razo, o Mdulo Rural, assim como a dimenso

da propriedade familiar, em funo da rea fixada como mdulo, variam de uma

regio para outra, levando em conta a qualidade da terra, a sua localizao

geogrfica e a forma e condies de aproveitamento econmico. (art. 11, do

Decreto 55.891/65, que regulamenta parte do Estatuto da Terra.)

Finalidade: art. 11 do Decreto 55.891/65 fixar unidade de medida eficaz para os

imveis rurais, caracterizada pela interdependncia entre dimenso, qualidade da

terra, localizao e condies de uso.

Tipos de mdulos: O Mdulo Rural ento uma espcie de fixao de rea ideal

para cada regio. Mas, em funo do estabelecido no art. 11 do Decreto 55.891/65,

a prpria lei se encarregou de estabelecer vrias categorias de mdulos, de acordo

com o tipo de explorao existente e predominante no imvel (art. 14 do Decreto

55.891/65). Assim, existe o mdulo de explorao hortigranjeira (intensiva e

extensiva); mdulo para a lavoura permanente e outro para a lavoura temporria;

mdulo para a explorao pecuria (de pequeno, mdio e grande portes); e mdulo

para a explorao florestal. Alm destas classificaes, existe, ainda, o mdulo da

propriedade, como resultado da soma de mdulos de explorao indefinida, quando

no imvel existem varias exploraes, sem indicao especfica. Tambm existe o

mdulo do proprietrio, nos casos em que o proprietrio possui vrios imveis,

correspondendo soma da quantidade de mdulos obtido em cada rea e dividido

pelo total das reas que possui, o que resulta numa espcie de mdulo mdio.

3.2 Importncia: ( art. 11, 12 e 13 do Decreto 55.891/65)

A idia inserida nos textos legais evidencia a preocupao com o estabelecimento

de reas de terras que fossem ideais para a perfeita e eficaz explorao

agropecuria, o que resultaria numa estrutura agrria democratizada. Ao mesmo

tempo, visava evitar o fracionamento dos imveis em reas inferiores necessria

para o desenvolvimento produtivo, evitando-se assim a proliferao do minifndio.

Historicamente, o mdulo rural tem sido utilizado para fins de classificao do

imvel como empresa rural, latifndio ou propriedade familiar, para caracterizar o

imvel desaproprivel (cfe. ET); como unidade tributria padro, o que permitia a

instituio da tributao progressiva; enquadramento sindical; distribuio de

terras devolutas ou em projetos de reforma agrria; e para fixar a indivisibilidade

do imvel (art. 65 do ET), entre outras finalidades prticas.

3.3 - Frao mnima de parcelamento:

Esta nova figura foi introduzida no ordenamento jurdico brasileiro pela Lei n0

5.868/72 (art. 8 ) e pelo Decreto 72.106/73. O art. 39 deste decreto estabeleceu

que nenhum imvel rural poder ser desmembrado ou dividido em rea de

tamanho inferior quele previsto no art. 8 da Lei 5 868/72. Como se pode verificar,

por esta nova determinao, a figura do mdulo foi, ao menos em parte, superado

pela idia de frao mnima de parcelamento. Nos termos do art. 8 e seus

pargrafos, a frao mnima de parcelamento acabou por permitir a diviso de

imveis em rea inferior do mdulo rural, contrariando o esprito do Estatuto da

Terra (art. 65),

possibilitando divid-lo at a medida do mdulo de explorao hortigrangeira, que

de 2 ou 3 hectares na maioria dos municpios.

3.4 - Mdulo fiscal:

A partir da Lei 6.746/79 foi introduzida nova figura jurdica, usada inclusive para a

classificao dos imveis, modificando os artigos 49 e 50 do Estatuto da Terra.

Alis a referida lei tem finalidade de fixar os parmetros para o Imposto Territorial

Rural. Porm, o Decreto n0 84.685/80, em seu artigo 22, trouxe uma nova

classificao de imvel rural.

Assim, o mdulo fiscal, alm de servir para a fixao do valor do ITR, tambm

passou a ser a medida adotada para a classificao dos imveis rurais. A Lei n

8.629/93 veio selar este entendimento ao utilizar a expresso mdulo fiscal, ao

definir, no art. 4, a pequena e a mdia propriedade.

De qualquer forma, a idia de manuteno de uma rea ou frao mnima abaixo da

qual no deveria ser dividido o imvel rural, tem sua importncia no sentido de

evitar o fracionamento de imveis em reas econmica e socialmente inviveis, o

que levaria, tambm, ao descumprimento da funo social da terra. O prprio art.

65 do ET j estabelecia a indivisibilidade do imvel em rea inferior dimenso do

mdulo. Por outro lado, com os avanos tecnolgicos verificados nos ltimos anos e

as tcnicas de produo intensiva, atravs de processos de irrigao e plantio

direto, permitem garantir sucesso econmico em reas pequenas, dependendo,

evidentemente, da localizao e do tipo de cultura explorada. Ainda assim, a

observncia de padres de rea mnima, que poderiam ser revistos periodicamente,

continua sendo importante na perspectiva da garantia da funo social da terra.

Nestas condies, o que vigora atualmente, so as regras relativas frao mnima

de parcelamento, conforme tabela verificvel nos cartrios de registros de imveis

e, de resto, na classificao dos imveis, aplica-se o instituto do mdulo fiscal.

4. CLASSIFICAO DOS IMVEIS RURAIS:

Conforme estabelecido pelo legislador, no Estatuto da Terra, existiam, ao menos at

1988, os seguintes tipos de imveis rurais: propriedade familiar, minifndio,

latifndio e empresa rural.

A CF/88 passou a utilizar novas terminologias, estabelecendo novos institutos ou

novas categorias de imveis rurais, como a pequena propriedade, a mdia

propriedade, a grande propriedade, a propriedade produtiva e, por via de

conseqncia, a propriedade improdutiva. Contudo, o texto constitucional no

definiu estas novas categorias, o que ficou para a legislao complementar, vindo

depois inserido no texto da Lei n0 8.629/93. Esta nova lei no se valeu dos mesmos

critrios utilizados pelo Estatuto da Terra, sobretudo no tocante ao fiel

cumprimento da funo social da terra pelas novas categorias definidas, uma vez

que a definio de propriedade produtiva ficou restrita ao aspecto econmico da

funo social da terra. Assim, para alguns autores no cabe mais falar em

minifndio e em latifndio. Contudo, os contornos dos novos institutos ainda no

esto bem definidos doutrinariamente. Estes tipos de imveis rurais, definidos no

ET e na Lei n0 8.629/93, sero objeto de estudo especfico.

4.1. Latifndio:

A denominao latifndio veio inserida nas definies do artigo 4 do Estatuto da

Terra. Porm, no foi repetida no texto constitucional e na Lei no 8.629/93, que

regulamenta os dispositivos constitucionais relativos poltica agrria, razo

porque alguns autores entendem que se trata de classificao em desuso na

atualidade.

4.1 .1 Conceito: o imvel rural que, com rea igual ou superior ao mdulo

rural, inexplorado ou explorado inadequada ou insuficientemente, ou ainda

porque tem grande dimenso a ponto de ser incompatvel com a justa distribuio

da terra.

4.1.2 Classificao: Nas prprias definies do Estatuto da Terra, h dois tipos

de latifndio: o latifndio por extenso e o latifndio por explorao.

O latifndio por extenso ou por dimenso est definido na letra a do inciso

V do artigo 4 do Estatuto da Terra, dizendo ser o imvel rural que exceda

dimenso mxima fixada na forma do art. 46, 1, alnea b desta mesma lei,

tendo-se em vista as condies ecolgicas, sistemas agrcolas regionais e o fim a

que se destine. Tb. Art. 22,II do Decreto 84.685/80. Porm, o Decreto n0

84.685/80, em seu artigo 22, dando regulamentao ao disposto nos artigos 40 e 46

da lei 4.504/64, com redao nova e mais clara, passou a classificar o latifndio por

dimenso como sendo o imvel rural que: art. 22, II, a) exceda a seiscentas vezes o

mdulo fiscal, calculado na forma do art. 5. Estes dispositivos evidenciam o

entendimento de que imveis rurais de grandes dimenses, alm de impedirem a

explorao de sua totalidade ante as possibilidades variadas de investimento que a

tecnologia oferece, caracterizando-se como antieconmico, tambm anti-social na

medida que o monoplio de terras nas mos de poucos significa a excluso social

de grandes contingentes de trabalhadores ou de agricultores por no terem acesso

terra, alm de propiciar a maior concentrao de renda.

Latifndio por explorao, o imvel de rea igual ou superior ao mdulo fiscal

que est inexplorado ou deficientemente explorado pelo mau uso da terra (artigo

4,V, alnea b do ET, combinado com o disposto no artigo 22,II, alnea b do Decreto

n 84.685/80). Aqui cabe tambm a explorao predatria do imvel, a falta

de uso de tcnicas de conservao, a manuteno do imvel para fins

especulativos, etc., o que impede a classificao do imvel como empresa rural.

Pelos conceitos estabelecidos possvel dizer que, tanto os imveis de grandes

dimenses, como aqueles de rea igual ou superior ao mdulo fiscal, inexplorados

ou inadequadamente explorados, devem ser considerados propriedade improdutiva.

Aqui a idia de produtividade tem dimenso mais ampla do que o simples aspecto

econmico. Por outro lado, o imvel de dimenso igual ou superior ao mdulo

fiscal, adequada e racionalmente explorado, equipara-se ao conceito de empresa

rural.

H instrumentos legais de combate ao latifndio. O principal deles o instituto da

desapropriao, objeto de estudo posterior. Alm deste, a lei ( ET, art. 49.) prev a

tributao progressiva de forma a ficar desvantajoso para o proprietrio a

manuteno de reas considerveis de terras de forma inexplorada. Contudo,

apesar da lei, o governo historicamente no foi capaz de tomar a deciso poltica de

sobretaxar os latifndios. Cabe lembrar, por oportuno, que existem reas onde no

se aplicam os conceitos de latifndio, mesmo sendo inexploradas, exemplo das

reas de preservao florestal, parques nacionais, etc.

4 2 Minifndio:

4 2 1 - Conceito: imvel rural de rea e possibilidades inferiores s da propriedade

familiar (art. 4, V do ET). Em outras palavras, o imvel com dimenso inferior

de um mdulo fiscal, traduzido na dimenso necessria e fixadora da propriedade

familiar. (art. 22,I do Dec. 84.685/80). Portanto, o imvel com dimenso inferior

ao necessrio para o progresso social e econmico do proprietrio e de sua famlia

(agricultor familiar). De qualquer forma, sabendo-se que o mdulo fiscal fixado

para o municpio, e tendo em vista as tecnologias disponveis, seria necessrio o

peridico reclculo do mdulo fiscal, mesmo porque, a depender do tipo de

explorao, do local e da qualidade da terra, possvel garantir progresso social e

econmico em reas menores que as do mdulo fiscal.

4.2.2 - Instrumentos de combate ao minifndio: restringem-se ao instrumento da

desapropriao (sem grande alcance social, a no ser com o objetivo de efetuar

remembramentos de imveis), e o estabelecimento de frao mnima de

parcelamento e a proibio de diviso dos imveis em reas inferiores.

4.3 - Propriedade familiar:

4 3 1 Conceito: a rea de terras compatvel com as necessidades do agricultor e

de sua famlia, que lhe garanta o progresso social e econmico, mesmo que com a

ajuda eventual de terceiros ( art. 4, II do ET). Da definio legal evidencia-se que,

alm das dimenses estabelecidas, deve ser explorada direta e pessoalmente pelo

agricultor e sua famlia, podendo contar apenas eventualmente com a ajuda de

terceiros.

4.3.2 - Elementos constitutivos: A prpria definio legal insere os elementos

constitutivos.

- titulao: em princpio a propriedade familiar supe a existncia do ttulo de

domnio do imvel em nome de um dos membros da entidade familiar. No entanto,

como a prpria lei permite a concesso de uso, inclusive na distribuio de terras

no processo de reforma agrria, o ttulo de domnio deixa de ser elemento

essencial.

- explorao direta e pessoal pelo agricultor e sua famlia: a prpria idia de

dimenso necessria compe a noo de propriedade familiar. Ou seja, parte-se da

caracterizao de propriedade familiar como tambm de mdulo, como sendo a

rea necessria ao progresso social e econmico do agricultor e de sua famlia.

Supe ento a rea que ele pessoalmente explorar. a perfeita noo de posse

agrria que no admite a idia de posse indireta.

- rea ideal para cada tipo de explorao: j foi discutida na definio dos

mdulos.

- possibilidade eventual de ajuda de terceiros: como se v, o normal a

dimenso da rea e o tipo de explorao absorver a fora dos membros da famlia.

Mas, como ocorre em algumas atividades, sobretudo em colheitas de produtos que

exigem maior quantidade de mo-de-obra em tempo exguo, a prpria lei permite a

ajuda eventual de terceiros, sem desnaturar a propriedade familiar. Observe-se,

contudo, que a propriedade familiar no comporta a ajuda do trabalho de

empregados.

Atualmente h certas polmicas, em funo dos novos conceitos de pequena e

media propriedade, em comparao com a definio de propriedade familiar,

principalmente para fins de obteno de recursos em condies especiais, para

definio de enquadramento na organizao e estrutura sindical do meio rural, e

para fins previdencirios enquanto categoria de segurados especiais.

4.3.3 - Importncia no processo de R. Agrria e de colonizao:

O instituto da propriedade familiar est diretamente relacionado com a

democratizao da terra, em atendimento a um dos princpios fundamentais do

Direito Agrrio brasileiro que visa garantir o acesso terra a um maior nmero

possvel de pessoas. Trata-se, portanto, de frmula que garante a melhor

distribuio da terra, ao mesmo tempo que viabiliza o progresso social e econmico

de seus possuidores e do pas, atravs da gerao, descentralizao e distribuio

de renda. Grandes extenses de terras, mesmo atendendo ao aspecto econmico da

produo, so socialmente incorretas ou injustas.

Este entendimento questionado por alguns autores, sobretudo os defensores dos

Complexos Agroindustriais, para quem a propriedade familiar no se encaixaria no

atual estgio de desenvolvimento tecnolgico experimentado pela agricultura. Cabe

lembrar, contudo, que o Direito Agrrio preocupa-se tanto com o aspecto

econmico da produo e da produtividade, como tambm das questes sociais.

Neste sentido, a propriedade familiar, em alguns pases (Europa) chamada de

empresa agrcola familiar, vivel do ponto de vista econmico e social. claro

que o aspecto organizativo, em associaes ou cooperativas, fundamental, alm

do efetivo investimento pblico que deve estar presente para garantir

competitividade a qualquer empreendimento rural. Ademais, nas condies

brasileiras, perfeitamente possvel a convivncia de complexos agroindustriais,

para o desenvolvimento de algumas atividades, com a agricultura familiar. Ver Lei

n 11.326, de 24/07/2006 Diretrizes para a agricultura familiar.

4.4 - Empresa rural ou empresa agrria:

4.4.1 - Conceitos: Utilizando a denominao empresa rural, o prprio Estatuto da

Terra se encarregou de conceitu-la no Inciso VI do Artigo 4. Porm, o artigo 22,

III do Decreto 84.685/80, retomando o conceito, trouxe mais detalhes, inserindo os

elementos caracterizadores da funo social do imvel rural. No aspecto

econmico, a regulamentao do ET, exigia a utilizao de 50%, depois passou para

70%, e por ltimo, pelo decreto supra citado, exigiu 80% de utilizao e 100% de

eficincia, alm dos outros elementos da funo social, inclusive o cumprimento

das obrigaes trabalhistas.

Como se pode verificar, sobretudo a partir da alterao conceitual introduzida pelo

Decreto 84.685/80, a empresa rural deve cumprir os requisitos da funo social.

Nestes se englobam os elementos econmicos (produo e produtividade) e os

elementos sociais.

4.4.2 Natureza: A empresa agrria tem natureza civil, com registro no INCRA (se

pessoa fsica), salvo a empresa SA que, por lei, tem natureza comercial. A empresa

rural pessoa jurdica, no sendo SA, tem registro no Cart. de Reg. de Pessoas

Jurdicas, Ttulos e Documentos.

4.4.3 - Elementos da empresa agrria: Trata-se de empreendimento que explora

atividades agrrias, podendo o empresrio ser, ou no, dono do estabelecimento ou

do imvel. Alm disso, o empreendimento, de natureza civil, tem finalidade de

lucro. A empresa rural tem, portanto caractersticas prprias, que a diferenciam

das demais empresas. A ao concreta da empresa rural na realizao da atividade

agrria, deve, portanto, atender aos requisitos econmicos mnimos estabelecidos

em lei, observar as justas relaes de trabalho e garantir o bem estar das pessoas

que vivem no empreendimento. Alem disso, deve atuar dentro dos padres de

rendimento tecnolgico e garantir a preservao ambiental atravs de prticas

conservacionistas. Historicamente, muitas empresas do setor industrial,

financeiro, etc, se beneficiaram com incentivos fiscais, adquirindo extensas reas

de terras e, apesar de no terem apresentado rendimento econmico e satisfatrio,

eram, perante o rgo competente, rotuladas como empresa rural. Ser que o

conceito de empresa rural equivalente ao de propriedade produtiva? Pelos

conceitos, a empresa rural mais do que a propriedade produtiva.

4.4.4 - Comparao com a propriedade familiar:

Entre a empresa rural e a propriedade familiar h diferenas e pontos de

identificao. A empresa rural, como empreendimento econmico, explora

atividade agrria mediante a fora de trabalho de terceiros, com o objetivo

principal de lucro, atravs da venda da produo. Na empresa rural ocorre a

associao da terra, capital, trabalho e as tcnicas empregadas na realizao da

atividade agrria, dentro de um fim econmico. Quanto ao tamanho da rea que

explora, pode ser igual ou superior ao da propriedade familiar. Contudo, alguns

entendem que necessariamente a rea deve ser superior da propriedade familiar.

A propriedade familiar, tem como elemento principal, a explorao direta e pessoal

do imvel pelos membros da famlia. Contudo, tanto a empresa como a propriedade

familiar precisam atuar dentro das condies de cumprimento da funo social, se

bem que este critrio mais rgido para com a empresa rural, uma vez que a

propriedade familiar, pela sua prpria constituio, j atende a vrios requisitos da

funo social.

4.4.5 - Importncia da empresa agrria no processo produtivo:

A empresa rural situa-se dentro de um modelo produtivo com o fim de atender s

necessidades de aumento da produo e da produtividade, com a adoo de

padres e processos tcnicos. De qualquer forma, a produo e a produtividade

devem ser alcanadas tambm com a adoo de prticas conservacionistas. A

pesquisa agropecuria tem favorecido o modelo de monocultura e de grande

empresa, a qual atua em grandes extenses, utilizando mquinas pesadas. Nestas

condies, os avanos tecnolgicos deixaram a desejar no que se refere ao

atendimento das necessidades dos agricultores familiares, que alguns preferem

chamar de empreendimento ou empresa agrcola familiar.

4.5 - Pequena propriedade rural:

Como j se afirmou, o legislador constituinte inovou nos conceitos e termos

utilizados, de forma que, no meio rural, passamos, a partir de 1988, a contar com

novas figuras jurdicas, ou novos institutos. A Constituio Federal, em diversos

artigos ( 5 , 185), refere-se pequena propriedade, mas no a define.

A definio do que pequena propriedade ficou por conta da regulamentao do

texto constitucional, e desta forma, estabelecida pelo artigo 4 ,II da Lei n

8.629/93, como sendo o imvel rural de rea compreendida entre um e quatro

mdulos fiscais. Como se pode verificar, esta definio foge do conceito de

propriedade familiar. Esta tida como compatvel com o mdulo rural ou fiscal. H

o entendimento de que, em funo desta nova definio, a propriedade familiar

pode alcanar at quatro mdulos fiscais. Agora, com a Lei 11.326/06, propriedade

familiar tida como aquela com at 04 mdulos fiscais.

4.6 - Mdia propriedade:

Nos termos do artigo 4,III, da mesma lei, o imvel rural com rea superior a

quatro e at quinze mdulos fiscais. Como j se disse, nos termos da legislao, a

propriedade familiar tambm deve cumprir a funo social. E a pequena e mdia

propriedade esto isentas desta obrigao? A mdia propriedade, pelas dimenses

que lhe foram conferidas, se no cumprir os requisitos da funo social, deveria ser

denominada de latifndio, nos termos do disposto no Estatuto da Terra e seus

regulamentos. E qual a consequncia que isto traria para referida propriedade? No

entanto, esta conceituao de pequena e mdia propriedade, est diretamente

relacionada com a iseno de desapropriao, a menos que o proprietrio tenha

outros imveis. Os menos preocupados com o resultado produtivo, com o bem estar

dos envolvidos no processo produtivo e com a preservao ambiental, entendem

que estas propriedades esto dispensadas do cumprimento da funo social. No

sendo assim, qual a sano cabvel ante o descumprimento da lei, alm de cobrana

de ITR com alquota maior?

4.7 - Grande Propriedade:

A lei no se encarregou de definir, mas, por deduo, o imvel que possui rea

acima de quinze mdulos fiscais.

4.8 - Propriedade produtiva:

a pequena, a mdia e a grande propriedade que atingem os nveis de produo e

produtividade exigidos por lei. Sendo propriedade que, ultrapassando as dimenses

de 15 mdulos fiscais e tendo grau de utilizao (GUT) de, no mnimo, 80%, e o

grau de eficincia na explorao (GEE) no mnimo de 100%, classificada como

grande propriedade produtiva, nos termos do disposto no art. 6 e pargrafos da

Lei n 8.629/93.

possvel dizer que a empresa rural se confunde com a propriedade produtiva,

tendo em vista os elementos que compem o conceito de propriedade produtiva. No

entanto, estes se restringem aos aspectos econmicos, de forma que d a

impresso de estar dispensada do cumprimento dos demais elementos da funo

social. Est a uma das contradies inseridas no texto constitucional, evidenciada

pela regulamentao posterior e objeto de controvrsias doutrinrias.

Neste especifico h um vazio legal, uma vez que o legislador ordinrio ainda no

regulamentou o disposto no pargrafo nico do artigo 185 da CF. Assim, ainda no

h lei estabelecendo o indicado tratamento especial e a fixao de normas para o

cumprimento dos requisitos relativos funo social para a propriedade produtiva.

Nem por isso a propriedade assim definida est isenta do cumprimento da funo

social, at porque se trata do princpio fundamental do Direito Agrrio e o seu

contedo est perfeitamente explicitado na lei.

4.9 - Propriedade improdutiva:

Por excluso, a propriedade que no alcana os ndices de produo e

produtividade estabelecidos em lei, independente do tamanho (pequena, mdia ou

grande propriedade) classificada como improdutiva. Tendo acima de 15 mdulos

fiscais, classifica-se como grande propriedade improdutiva, passvel de

desapropriao para fins de reforma agrria. Isto quer dizer que a propriedade,

mesmo no cumprindo todos os requisitos da funo social, se produtiva, no pode

ser desapropriada? Esta a interpretao majoritria atualmente na viso dos

tribunais. No entanto, h teses defendendo a posio de que, se o imvel no

cumpre os demais requisitos da funo social (aspecto social e ambiental), tambm

pode ser objeto de desapropriao, mesmo que no aspecto econmico seja

classificado como propriedade produtiva, em vista da exigncia constitucional de

aproveitamento racional e adequado, que no existe no descumprimento dos

aspectos social e ambiental. Sendo pequena ou mdia, para poder ser

desapropriada necessrio que o proprietrio tenha outra propriedade, conforme o

disposto no art. 185 da CF.

CAPITULO III A PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL

1. TERRAS PUBLICAS OU PARTICULARES?

Logicamente, as terras brasileiras, a partir da descoberta, passaram integrar o

domnio da Coroa Portuguesa. Nas primeiras dcadas, pelo que consta nos estudos

histricos, no havia qualquer regra especfica disciplinando a ocupao deste solo

recm descoberto. Isto leva a concluir que a primeira experincia na terra

brasileira foi a de simples ocupao. Contudo, a partir de 1530, comeou a poltica

oficial ( da Coroa) de ocupao do solo, ficando o colonizador, a partir da carta

rgia, com o direito de ocupao do solo, numa espcie de doao que somente

valia pela vida do donatrio. As concesses feitas pelo colonizador ficavam sujeitas

a clusula resolutiva do aproveitamento no prazo de 6 anos, alm de dependerem

da aprovao do rei.

Da o questionamento, ao qual a doutrina no responde de maneira uniforme. A

terra brasileira era ento terra pblica ou particular? Para alguns a terra passou

efetivamente a integrar o patrimnio dos capites-donatrios, de forma que a coroa

praticamente no tivesse terra no Brasil. Este argumento se baseia nas cartas de

doao que falavam em irrevogvel doao entre vivos valedoira deste dia para

todo o sempre. ( Costa Porto - Formao Territorial - Fundao Petrnio Portela).