Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Aula 1 Práticas Pedagógicas

Aula 1 Práticas Pedagógicas

Enviado por

Marcus Vinícius Patente Alves0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

9 visualizações77 páginasTítulo original

Aula 1 Práticas pedagógicas.pptx

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PPTX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PPTX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

9 visualizações77 páginasAula 1 Práticas Pedagógicas

Aula 1 Práticas Pedagógicas

Enviado por

Marcus Vinícius Patente AlvesDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PPTX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 77

Práticas pedagógicas:

Cultura corporal e cidadania

Prof. Me. Marcus Vinícius Patente Alves

Aprofundando o Conhecimento

PRÁTICAS CORPORAIS COMO LINGUAGEM:

PASSÍVEIS DE LEITURA E PRODUÇÃO

• A situação-problema desta aula o desafia a pensar uma

solução de caráter teórico-prático para ensinar aos

alunos, por meio de uma sequência didática, o que são

práticas corporais.

• No primeiro passo desta aula, a estratégia é relacionar e

contrapor referências teóricas, selecionando dados e

conceitos que se relacionam diretamente à situação-

problema, com o objetivo de ampliar o conhecimento

acerca da prática corporal como linguagem, por isso

passível de ser lida, criada e recriada.

• Para discutir essas questões, estude o texto

citado nesta seção, que apresenta, de forma

sintética, ideias de autores acerca da relação

entre corpo, linguagem e cultura.

Corpo Linguagem Cultura

Antes da leitura, acesse o podcast a seguir

com as orientações de estudo.

• O corpo, segundo Geertz (1978), é entendido como

um produto de construções culturais. Neira e Nunes

(2007) lembram-nos que desde os primeiros estudos

sobre corpo e corporeidade, percebe-se, por parte

de sociedades diversas, o desejo e a ação em moldá-

lo segundo a ótica e o querer da cultura hegemônica

ou dominante.

• Geertz também fala de relações de poder no que é

socialmente aceito em termos de movimento. Esses

autores revelam o poder comunicativo do corpo.

• Segundo as teorias que desenvolveram, pode-

se supor que o desejo do poder dominante

em moldar e julgar gestos corporais era (e

ainda é) assumir que há comunicação por

meio do corpo, ou seja, há leitura e escrita no

corpo.

• Para Mendes e Nóbrega (2004), não temos um

corpo, somos um corpo que lê, dança, come,

se movimenta.

• Com isso em vista, cabe aos educadores da

escola atual tratar o movimento humano

como uma das formas de linguagem, posto

que o corpo também comunica significados.

• À Educação Física cabe, entre outros, o

estabelecimento do debate entre a cultura

corporal e a constituição de sujeitos, que

também pode ser entendido como o estudo, a

percepção e a abordagem de identidades

culturais presentes nos conteúdos da cultura

corporal.

• Pensando numa definição de cultura corporal

que considere o poder comunicativo do corpo

e de suas produções culturais (práticas

corporais), com base em como Geertz pensava

o alcance da cultura, podemos conceituar

cultura corporal como:

• o conjunto de manifestações socioculturais

por meio do qual indivíduos se comunicam

entre si (mensagens corporais) e partilham

experiências produzidas, transmitidas e

recebidas como processos sócio-históricos

específicos que acontecem via corpo (jogos,

lutas, danças, ginásticas e brincadeiras).

• Assumir, demonstrar e explicitar o poder comunicativo

do corpo e de suas produções, no âmbito da cultura

corporal de movimento, é um ponto de partida muito

importante para ensinar como se realiza a produção

corporal. Um processo linguístico passa,

necessariamente, pelo ato da:

• Leitura

• Fala

• Interpretação

• Escrita

• Para que uma prática corporal seja considerada como

linguagem, deve ser passível de ser lida, escrita, falada

e interpretada.

• Essa ótica de trabalho com o corpo é capaz de suscitar

inúmeras possibilidades no trabalho docente, desde

que se formulem estratégias práticas e claras para o

trabalho do professor junto aos alunos, em vez de se

engessar o ensino-aprendizagem aos conteúdos tal

como os alunos os percebem nas mídias.

• É preciso ter em mente que o contexto

modifica o conteúdo, por exemplo: um jogo

de futebol é diferente na várzea, no campo do

clube e na escola, apesar de terem o mesmo

procedimento motor e um conjunto similar de

regras.

• Os três textos citados anteriormente serão a

base das relações que pretendemos formular

para que você, futuro professor de Educação

Física, se aproprie de diferentes possibilidades

para abordar com seus alunos

a corporeidade (entendida como estudos

sobre o corpo) e o conceito de práticas

corporais.

Texto 1

• O primeiro texto, intitulado A interpretação das culturas, é

de autoria de Clifford Geertz (1978), antropólogo que viveu

entre 1926 e 2006.

• Geertz dizia que a cultura pode ser definida como um

sistema de organização (e controle) das coletividades,

pautado em um mecanismo de apreensão do poder, que

ocorre por meio da posse dos signos de poder. Para esse

autor, os que controlam as altas esferas sociais submetem

outros membros dessa comunidade por meio do

cerceamento cultural (por isso, arbitrário) de seus gestos e

movimentos.

Geertz

• Para o autor, as imagens públicas do

comportamento cultural são vistas como os

mais eficazes elementos do controle social.

Desse modo, a cultura tanto controlaria o

comportamento em sociedade, como também

criaria e recriaria este e outros

comportamentos.

Ideias de Geertz

• Admitir essas ideias não significa trazê-las para

a aula sem a devida criticidade. Pelo contrário,

cada conteúdo deve ser destrinchado em sua

história, revelando, inclusive, as relações de

poder ali existentes e que o influenciam.

• Importando as ideias de Geertz para o campo da

Educação Física, o professor pode atentar para não

tratar os conteúdos apenas segundo seu ponto de vista.

• O professor deve admitir outras formas de

comportamento motor (dançar, por exemplo) além das

que ocupam seu próprio cotidiano cultural, e incluir em

suas aulas as práticas corporais produzidas ou

veiculadas entre a população socialmente excluída.

Texto 2

• Já o texto que será nossa base para discução,

no Passo 2, sobre inclusão social de conteúdos

é intitulado Linguagem e cultura: subsídios

para uma reflexão sobre a educação do

corpo, escrito por Mário Luiz Ferrari Nunes e

Marcos Garcia Neira, professores

universitários com formação na área da

Educação Física.

• Esses autores recorrem a sociólogos e a

antropólogos, tanto brasileiros como estrangeiros,

para reafirmar sua teoria de que é comum que o

repertório de gestos e práticas corporais produzidos

ou acessados pelas comunidades econômica e

socialmente desfavorecidas não seja reconhecido,

nem aceito pelo discurso dominante ou

hegemônico, ou seja, pelos meios que atribuem

juízo de valor aos conteúdos culturais e às práticas

corporais.

• Linguagem e cultura: subsídios para uma

reflexão sobre a educação do corpo

NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Linguagem e

cultura: subsídios para uma reflexão sobre a

educação do corpo. Caligrama (São Paulo.

Online), [S.l.], v. 3, n. 3, dec. 2007. Disponível

em: <https://goo.gl/AYzocp>. Acesso em: 27

fev. 2018.

Texto 3

• O fato de as produções culturais serem vistas de acordo

com seu produtor nos leva ao terceiro texto citado, escrito

pelas autoras Maria Isabel Brandão de Souza Mendes e

Terezinha Petrucia da Nóbrega (2004). O nome do texto é

“Corpo, natureza e cultura: contribuições para a educação”.

• Trata-se de uma obra literária que desvenda possibilidades

e qualidades de nós, seres humanos, vistos pela

perspectiva de nossos corpos. As autoras ressaltam que

somos um corpo e, desse modo, nossos fazeres só são

possíveis porque nosso corpo nos insere e nos conecta com

o mundo.

• Assim, instrumentalizar determinadas tarefas

é o mesmo que nos instrumentalizarmos para

que possamos realizar diferentes tarefas.

Nesse sentido, o ato de ensinar deve ser visto

com muita seriedade, já que é dirigido a seres

humanos que são sujeitos desse processo.

Principais pontos abordados no material

• Agora, vamos apresentar conceitos que o

ajudarão a ampliar os conhecimentos sobre o

conceito de prática corporal:

1. Princípios do treinamento físico

• Na apresentação desta unidade, definimos

que a diferença entre atividade física e prática

corporal são a intencionalidade e a

consideração do praticante como sujeito

social, fatores presentes mais fortemente na

prática corporal. De modo geral, tudo o que

requer movimento é atividade física.

• No entanto, a atividade física se subdivide em

vários elementos. Dois deles são a prática

corporal e o exercício físico. Também já

discutimos a definição de exercício físico como

uma atividade que segue padrões e

procedimentos com rigor científico e sem o

qual não se alcançam os resultados

planejados.

• O conjunto de elementos que formam esse

rigor científico é chamado de princípios do

treinamento físico.

treinamento físico

• O treinamento físico apoia-se em

conhecimentos da biologia, física e estatística.

Apoiado em princípios, deve adequar e

combinar tais conhecimentos aos resultados,

que vão sendo alcançados pouco a pouco, pois

subsidiam a elaboração e o desenvolvimento

de programas de exercícios voltados à

melhoria das capacidades físicas, tanto de

atletas como de não atletas.

• Atentemos agora ao que prega cada princípio (texto

extraído do Caderno do Aluno, Educação Física, 7º

ano, v. 3. SEESP).

Sobrecarga

Sobrecarga

Continuidade

Continuidade

Reversibilidade

Reversibilidade

Especificidade

Especificidade

Individualidade

Individualidade

Princípio

• Ensinar a essência de cada princípio do

treinamento físico fará com que os alunos

tenham mais consciência, conhecimentos e

critérios para avaliar a qualidade de sua

prática corporal, seja ela orientada por um

profissional da área, seja realizada de forma

autônoma.

Sobrecarga

• Está relacionada ao aumento da carga de trabalho

físico, que deve ser gradual e progressivo, de modo

a estimular o organismo a exercitar-se acima do

nível ao qual está habituado, induzindo adaptações

biológicas que aprimorem suas características

morfológicas e/ou funcionais. Para tanto, deve

adequar diferentes combinações de frequência,

intensidade, duração e/ou volume de treinamento,

conforme a capacidade física a ser desenvolvida.

• A frequência refere-se a: o número de sessões

semanais de determinado exercício, a

intensidade, o nível de dificuldade do exercício

– quantidade de peso e velocidade

suportados, a duração ou volume e o período

de tempo durante o qual o programa é

realizado (semanas, meses), ou tempo gasto

em uma única sessão de exercícios (minutos,

horas).

Continuidade

• Preconiza que a melhoria na capacidade

funcional depende da regularidade com que a

prática de atividades físicas é realizada, e que

as adaptações biológicas pretendidas resultam

da adequada alternância entre esforço e

recuperação.

Reversibilidade

• Também referida como “uso e desuso”, diz respeito ao

declínio na capacidade funcional decorrente das perdas

das adaptações biológicas resultantes do programa de

exercícios, que ocorre quando a atividade física é

suspensa ou reduzida. Representa um reajuste do

organismo ao baixo nível de solicitação das capacidades

físicas, tornando evidente o caráter transitório e

reversível das melhorias oriundas da prática regular e

contínua de exercícios físicos, especialmente quando

essa regularidade deixa de ser mantida.

Especificidade

• Explica que o aprimoramento e o desenvolvimento

de determinada capacidade física (força,

flexibilidade, etc.) decorrem de adaptações

fisiológicas e bioquímicas específicas para

determinados tipos de atividades físicas, conforme

diferentes combinações entre volume e intensidade

de esforço. Por essa razão, a melhoria da

flexibilidade requer exercícios de alongamento

muscular, enquanto exercícios aeróbios

desenvolvem a resistência cardiorrespiratória.

Individualidade

• Diz respeito ao modo como as diferentes

características e condições de cada indivíduo

interferem nos efeitos pretendidos por um programa

de exercício. Compreende aspectos relacionados às

diferenças entre os sexos, ao estágio de maturação

biológica, ao nível inicial de condicionamento físico,

aos aspectos genéticos do praticante e aos fatores

ambientais e/ou comportamentais (alimentação,

hábitos de repouso e sono, existência ou não de

doenças, aspectos motivacionais etc.).

• É importante que os alunos compreendam que cada

indivíduo responde de forma diferente ao treinamento

e que essa resposta depende da perseverança, atenção

e constituição biológica e fisiológica de cada um.

• Também é importante ressaltar que exercícios físicos

devem sempre ser orientados por um profissional da

área. Saber disso torna o aluno capaz de diferenciar o

que pode ser feito por ele, de forma autônoma, como

prática corporal (por exemplo, dança) do exercício físico

(por exemplo, musculação).

• Pensando ainda na realização de práticas corporais

de forma consciente e fundamentada, é preciso

ensinar o que são e como trabalhar a frequência

cardíaca e as atividades aeróbias e anaeróbias.

• Além de serem fatores abordados nos princípios

do treinamento físico, são ,por si só, orientadores

na tomada de consciência do estado fisiológico de

cada indivíduo, antes, durante e após o exercício

físico.

• Já sabemos que a prática de exercícios físicos

provoca alterações no funcionamento do

organismo. Em condições normais, nosso coração

bate, aproximadamente, de 70 a 80 vezes por

minuto, em indivíduos não treinados fisicamente.

• Para indivíduos praticantes de atividades físicas, o

batimento varia entre 50 e 70 batimentos por

minutos (bpm), em repouso.

• Durante o exercício físico, o número de

batimentos aumenta, e uma vez cessada a

atividade, o coração, gradativamente, volta ao

seu padrão usual de bpm. Os batimentos do

coração podem ser medidos colocando-se o

indicador no pescoço e contando o número de

pulsações por minuto.

O número de batimentos

• Pela frequência de batimentos cardíacos,

pode-se avaliar se o esforço realizado durante

uma atividade física foi adequado ou

demasiado.

• Durante atividades físicas intensas há maior consumo

de oxigênio e, por isso, maior produção de gás

carbônico, que deve ser eliminado do nosso organismo

para não causar intoxicação. Como resultado, a

frequência respiratória aumenta para manter nosso

organismo com crédito necessário de oxigênio.

• Neste momento do processo de ensino e

aprendizagem sobre a frequência cardíaca e

respiratória, faz-se necessário ensinar o que são

atividades aeróbicas e anaeróbicas.

Aeróbica

• É a capacidade de a pessoa sustentar um exercício

que proporcione um ajuste cardiorrespiratório e

hemodinâmico global ao esforço, realizado com

intensidade moderada/forte e duração a longa, e

em que a energia necessária para sua realização

provenha principalmente do metabolismo

oxidativo. Isso quer dizer que, durante o exercício,

você tem tempo e condição para repor em parte o

oxigênio que está gastando na atividade em

questão.

Anaeróbica

• É a qualidade física que permite sustentar, pelo maior

tempo possível, uma atividade física numa situação de

débito de oxigênio. É a capacidade de realizar um

trabalho de intensidade máxima ou submáxima, com

quantidade insuficiente de oxigênio, durante um período

de tempo inferior a três minutos. Isso quer dizer que,

durante o exercício, o corpo não tem tempo nem

condição para repor em parte o oxigênio gasto na

atividade.

• Nessa condição, o corpo recorre mais rapidamente a

reservas energéticas do metabolismo.

Resumindo...

• Se, durante a atividade, temos condição de

repor a energia gasta e ela é feita durante um

tempo superior a 20 minutos, sempre de

forma constante, essa atividade tende a

ser aeróbica.

• Se, durante a atividade, temos que recorrer à

reserva de energia em nosso organismo, e se

ela for de curta duração e de grande

intensidade, ela tende a ser anaeróbica.

2. É POSSÍVEL APRENDER COM E

POR MEIO DO CORPO?

• O profissional da Educação Física e a própria

disciplina são comumente conhecidos no

senso comum pelo fato de cuidarem do corpo

físico e do ensino de práticas corporais,

principalmente os jogos.

• No entanto, cuidamos também da educação dos

sujeitos e de sua corporalidade.

• Infelizmente, também é comum encontrarmos,

mesmo entre educadores de outras disciplinas,

pessoas que identifiquem a Educação Física

somente como um daqueles poucos momentos

escolares nos quais a criança pode suar, sair da

sala, brincar, correr, jogar e, quando muito,

aprender a competir.

• Suar, sair da sala, brincar, correr, jogar e,

quando muito, aprender a competir

De fato, a Educação Física pode ter esses

propósitos, além de outros, mas não deve se

reduzir somente a servi-los. É preciso

reconhecer a capacidade do corpo de

aprender e de ensinar.

• Vamos recorrer ao pensamento de Nóbrega

(2005) para pensar o lugar do corpo na educação,

compreendendo que ele não é apenas um

instrumento das práticas educativas, pois as

produções humanas são possíveis pelo fato de

sermos corpo.

• Ainda segundo a autora, precisamos avançar para

além do aspecto da instrumentalidade corporal.

Nóbrega (2005)

• NOBREGA, T. P. Qual o lugar do corpo na

educação? Notas sobre conhecimento,

processos cognitivos e currículo. Educ. Soc., v.

26, n. 91, Campinas, maio/ago. 2005 05.

Disponível em: <https://goo.gl/DFhsSr>.

Acesso em: 27 fev. 2018.

• Segundo Sotero (2010), a promoção da educação

do indivíduo por meio de sua corporeidade pede

que se considere a história do:

• Corpo social;

• Corpo político;

• Corpo biológico;

• Corpo lúdico;

• Corpo religioso;

• Corpo escolar.

Sotero (2010)

• SOTERO, M. A. Questões de gênero e

desconstrução de estereótipos: um plano

lúdico para ensino da dança na educação física

escolar. 2010. Dissertação (Mestrado em

Pedagogia do Movimento Humano) − Escola

de Educação Física e Esporte, Universidade de

São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <

https://goo.gl/8Ww9nD>. Acesso em: 27 fev.

2018.

• Nesse sentido, podemos, como professores,

recorrer à história, antropologia, biologia e

sociologia para trazer à tona o caminho de

construção do lugar do corpo nas sociedades

e, portanto, na escola.

• A mesma autora ressalta que:

• o caminho trilhado pelo pensamento filosófico

desenvolvido na Grécia antiga e que foi sendo

construído, destruído e reconstruído até a

contemporaneidade de Merleau-Ponty mostra

que corpo, sujeito e alma são indivisíveis e

operam juntos, pelo menos para se pensar

educação hoje (SOTERO, 2010, s.p.).

• Corpo, sujeito e alma são indivisíveis e operam

juntos.

• Agindo pedagogicamente dessa forma, a

aprendizagem de conteúdos não pode deixar de

lado o corpo, não somente porque as atividades

envolvem movimento, mas, sobretudo, por se

considerar o aluno como sujeito de seu

processo de aprendizagem.

• No entanto, muitas vezes o fazer docente

desconsidera o contexto em que o estudante

vive e pensa com seu corpo, principalmente

quando se exige dele que não se movimente

em grande parte de seu tempo na

escola (GONÇALVES, 1994).

• GONÇALVES, M. A. S. Sentir, pensar, agir:

corporeidade e educação. Campinas: Papirus,

1994

• Sabe-se que o ser humano vive em contextos

sociais diferentes. Na casa, na escola, no

trabalho ou no lazer, ele interage de forma

dinâmica, pois:

• ao mesmo tempo em que atua na realidade,

modificando-a, esta atua sobre ele,

influenciando e, até podemos

dizer, direcionando suas formas de pensar,

sentir e agir (GONÇALVES, 1994, s.p.).

• Direcionando suas formas de pensar, sentir e agir

• Com esse pensamento em vista, que tal refletirmos sobre

quão saudável (ou não saudável) é calar nossos corpos na

escola, não somente em termos de não movimento, mas

também em termos de desconsiderar sua história, sua

bagagem de vida, suas crenças religiosas.

• Ainda, não apenas para estar em conformidade com o que

o aluno conhece e acredita, mas também para desafiá-lo a

pensar, agir e sentir diferente do que está acostumado.

• O intuito de desafiar o aluno é fazer com que

ele amplie seus limites diversos, sempre de

forma salutar, para que caibam em seu ser a

aceitação de si próprio, de seus sucessos e

fracassos e a afetividade e respeito ao outro,

sempre diferente de si mesmo.

• Se o corpo ajuda a pensar, sentir e agir, e tais

operações compõe o sistema de ensino e

aprendizagem, a educação que considera

a corporeidade investe em metodologias que

incluem o corpo para desenvolver, interpretar,

significar e validar o que se aprende na escola.

Corporeidade

• Este texto trata corporeidade como o conjunto

de conhecimentos adquiridos através dos

estudos sobre o corpo e sua relação com o

indivíduo.

• Nessas concepções, a corporalidade do aluno

está a serviço de seu processo educacional, já

que está intrinsecamente ligada à sua forma

de interagir com o meio para absorvê-lo e/ou

transformá-lo.

Corporalidade

• É entendida pelas ações motoras do ser

humano.

• É justamente o caminho de construção do conceito de

corpo que faz dele algo móvel, permeável,

transformado e transformador, cultural e biológico.

• Logo, é necessário compreender que pontos de vistas

e funções opostas do corpo se complementam, em

vez de se isolarem para fundamentar outro ponto de

vista. Por isso mesmo é que a escola deveria

reconhecer a dependência dos sujeitos corporais do

meio, da cultura e da sociedade em que vivem.

• Ao fazer isso, os processos escolares diversos, e

não somente a área da Educação Física,

perceberiam sua responsabilidade na reescrita da

história entre corpo e escola, como também

perceberiam que têm o: desafio de permitir

desabrochar as subjetividades, abrindo espaços que

possibilitem aflorar um ser que, ao modificar-se

constantemente, provoca mudanças no ambiente,

na sociedade, na cultura (MENDES; NÓBREGA,

2004, s.p.).

• Ademais, não podemos nos furtar do rico momento de

refletir se tal metodologia é eficiente para ensinar

valores ou qualquer outro fator capaz de moldar o

caráter.

• Em outras palavras, é necessário refletir se o

comportamento social ensinado por meio da educação

da corporalidade seria capaz de elevar a autoestima do

aluno, levando em consideração a sua cultura, já que a

personalidade dos sujeitos, segundo Geertz, é também

esculpida pela cultura em que os sujeitos estão inseridos.

• Em sua pesquisa, Sotero (2010) reforça a ideia

de que o corpo é o que o ser humano tem de

mais externo e, ao mesmo tempo, revela o que

há de mais íntimo e misterioso em si.

• No corpo e nos gestos corporais escondem-se

os mais profundos segredos e externam-se,

mesmo sem querer, os mais profundos

sentimentos. Dessa forma, o corpo aprende a

viver enquanto passa pelo processo de viver.

• Por isso, existe a crença de que o conhecimento

emerge do corpo por meio das experiências

vividas. Assim, o corpo e seus sentidos devem

participar do processo de aprendizagem (MENDES;

NÓBREGA, 2004).

• Para Nóbrega: não se trata de incluir o corpo na

educação. O corpo já está incluído na educação.

Pensar o lugar do corpo na educação significa

evidenciar o desafio de nos percebermos como

seres corporais. (NÓBREGA, 1999, s.p.).

• De que modo o estudo desta seção nos ajuda

a resolver a situação-problema?

• Os textos estudados têm por objetivo ampliar seus

conhecimentos sobre o tema levantado, por meio

da situação-problema desta unidade, e ajudá-lo a

enfrentar o desafio metodológico de elaborar uma

sequência didática que ensine aos alunos do 6º

ano o que são práticas corporais, fazendo com que

eles aprendam a diferenciá-las, mesmo que de

forma superficial, de exercício físico e de atividades

físicas, lançando mão, nesse processo, de sua

corporalidade reflexiva.

• Como uma das etapas iniciais do trabalho,

sugerimos a exibição do vídeo Princípios do

treinamento físico #2 – Princípio da

individualidade biológica, acessível pelo

YouTube, no canal Treino em Foco.

• Princípios do treinamento físico #2 – Princípio

da individualidade biológica Disponível em: <

https://www.youtube.com/watch?v=zuCc26zf0

kI

>. Acesso em: 27 fev. 2020.

• Esse material audiovisual trata dos benefícios

do exercício físico de forma palatável aos

alunos, por meio de ilustrações, de projeto

visual colorido e ágil, e de um apresentador que

se comunica por meio de gírias de adolescente.

• O teor do vídeo são os benefícios dos exercícios

físicos antes da velhice chegar, relacionando

essa prática à obtenção e manutenção da saúde

cerebral e fisiológica.

• Anote as ideias e as informações que lhe vieram

ao ler os textos e ao assistir ao vídeo, tendo em

vista a montagem da sequência didática, para

programar o assunto nas suas aulas.

• Preste atenção às ideias dos autores e procure

relacioná-las com a situação-problema, buscando

formas para abordar esses assuntos, visando a

resolução que você deve apresentar. Esses

materiais certamente iluminarão sua mente!

• Por fim, escreva um parágrafo comentando o

que você entende sobre a crítica à

instrumentalização do corpo e de que modo

essa questão se relaciona à docência em

Educação Física.

Para a próxima aula

• Trazer o texto: Neira e Nunes (2007)

NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Linguagem e

cultura: subsídios para uma reflexão sobre a

educação do corpo. Caligrama (São Paulo.

Online), [S.l.], v. 3, n. 3, dez. 2007. Disponível

em: <https://goo.gl/nwKKPo>. Acesso em: 27

fev. 2020

Você também pode gostar

- Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley e Pilares Da ResiliênciaDocumento5 páginasEscala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley e Pilares Da ResiliênciaLuana Tenorio100% (14)

- @BibliotecaCrista A Pirâmide Da Sabedoria Brett McCrackenDocumento156 páginas@BibliotecaCrista A Pirâmide Da Sabedoria Brett McCrackenRaul Marx100% (1)

- Perdição Sublime - Clarissa CoralDocumento289 páginasPerdição Sublime - Clarissa CoralIsabel Barbosa100% (1)

- Apostila Curso Doutrina Dos AnjosDocumento18 páginasApostila Curso Doutrina Dos AnjosGerson MarioboAinda não há avaliações

- Planejamento Anual de Educação Física - 4º Ano - FLDocumento6 páginasPlanejamento Anual de Educação Física - 4º Ano - FLMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Plano Anual EscolasDocumento94 páginasPlano Anual EscolasMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Planejamento Anual de Educação Física - 3º Ano FLDocumento5 páginasPlanejamento Anual de Educação Física - 3º Ano FLMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Escola Municipal Amanda Carneiro TeixeiraDocumento13 páginasEscola Municipal Amanda Carneiro TeixeiraMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Planejamento Anual de Educação Física - 5º Ano CorrigidoDocumento7 páginasPlanejamento Anual de Educação Física - 5º Ano CorrigidoMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Jogos e Brincadeiras Na EscolaDocumento2 páginasJogos e Brincadeiras Na EscolaMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Atestado de Educação FísicaDocumento1 páginaAtestado de Educação FísicaMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- ADocumento6 páginasAMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- PLANOS DE AULA Amandinha 06032023 ATÉ DO DIA 10032023Documento4 páginasPLANOS DE AULA Amandinha 06032023 ATÉ DO DIA 10032023Marcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Planos de Aula 0603 A 1003 FundamentalDocumento4 páginasPlanos de Aula 0603 A 1003 FundamentalMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Planos de Aula 2702 A 0303 FundamentalDocumento6 páginasPlanos de Aula 2702 A 0303 FundamentalMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- GrauIII 05 FisiologiaDocumento33 páginasGrauIII 05 FisiologiaMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Aula 1 Fundamentos Do Movimento HumanoDocumento45 páginasAula 1 Fundamentos Do Movimento HumanoMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Cinesiologia e Biomecânica Aula 1Documento56 páginasCinesiologia e Biomecânica Aula 1Marcus Vinícius Patente Alves100% (1)

- Plano Do Dia 2702 A 0303Documento6 páginasPlano Do Dia 2702 A 0303Marcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Fisiologia RespiratóriaDocumento122 páginasFisiologia RespiratóriaMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- SúmulaDocumento26 páginasSúmulaMarcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Cinesiologia e Biomecanica Aula 2Documento45 páginasCinesiologia e Biomecanica Aula 2Marcus Vinícius Patente AlvesAinda não há avaliações

- Psicologia Do DelitoDocumento7 páginasPsicologia Do DelitoblackguiitarAinda não há avaliações

- MemoriaDocumento15 páginasMemoriaJornes Da Gloria LuísAinda não há avaliações

- Privacy by Design e Privacy by Default?Documento110 páginasPrivacy by Design e Privacy by Default?anapfurlan16Ainda não há avaliações

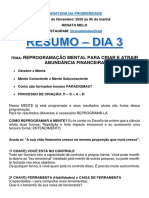

- Resumo Dia 3 - Desafio Da Mentalidade PrósperaDocumento4 páginasResumo Dia 3 - Desafio Da Mentalidade PrósperaGéssicaAinda não há avaliações

- Texto 13 - As Principais Linhas de Pensamento Da PsicologiaDocumento2 páginasTexto 13 - As Principais Linhas de Pensamento Da PsicologiaLuiz FelipeAinda não há avaliações

- EBOOK SCHAEFFER Allen PortoDocumento51 páginasEBOOK SCHAEFFER Allen PortoEsther VargasAinda não há avaliações

- A Desordem CadelaDocumento266 páginasA Desordem CadelakairospandemosAinda não há avaliações

- Roteiro para Terapia em GrupoDocumento29 páginasRoteiro para Terapia em Grupoalberto.kaique.lo100% (1)

- Cinco Quebra CabecasDocumento4 páginasCinco Quebra CabecasFilipa OliveiraAinda não há avaliações

- A Recepção Platônica Do Eleatismo No Diálogo o SofistaDocumento129 páginasA Recepção Platônica Do Eleatismo No Diálogo o SofistaCarolina Moreira TorresAinda não há avaliações

- Como Compor Letras de Músicas (Com Imagens) - WikihowDocumento5 páginasComo Compor Letras de Músicas (Com Imagens) - WikihowJoão Filho GoisAinda não há avaliações

- Desdobramento, Ovnis e EsoterísmoDocumento53 páginasDesdobramento, Ovnis e EsoterísmoAlê Torres100% (1)

- Negociações Internacionais - Cuco 8Documento64 páginasNegociações Internacionais - Cuco 8Maria Rita Rodrigues de OliveiraAinda não há avaliações

- Franchi Criatividade e GramaticaDocumento37 páginasFranchi Criatividade e GramaticaElaine NunesAinda não há avaliações

- Questionário para A Prova I UnidadeDocumento21 páginasQuestionário para A Prova I UnidadeSprite Rodrigo100% (1)

- Material Didático - Introdução À Psicopedagogia e Inclusão SocialDocumento71 páginasMaterial Didático - Introdução À Psicopedagogia e Inclusão SocialRudvan Cicotti100% (1)

- SONNENBURG, Solveig Fabienne. Cidadania e o Exercício Do Poder PolíciaDocumento125 páginasSONNENBURG, Solveig Fabienne. Cidadania e o Exercício Do Poder PolíciaKarl MichaelAinda não há avaliações

- Aforismos de Ioga de Patañjali (WWW - Filosofiaesoterica)Documento42 páginasAforismos de Ioga de Patañjali (WWW - Filosofiaesoterica)Thiago C. Gomes100% (2)

- AncorasDocumento5 páginasAncorasAlê VascoAinda não há avaliações

- 1 PB PDFDocumento12 páginas1 PB PDFBárbara Caroline MacedoAinda não há avaliações

- Terra-Pátria - Revisão em 14.5Documento19 páginasTerra-Pátria - Revisão em 14.5eduardosens100% (1)

- Mitos de Criacao Na China AntigaDocumento17 páginasMitos de Criacao Na China AntigaIsrael Paz Vieira NicolauAinda não há avaliações

- Universidade Federal Do Ceará - Trabalho de Teoria e Metodologia Da História II - Resenha de Texto - Memória e Identidade SocialDocumento2 páginasUniversidade Federal Do Ceará - Trabalho de Teoria e Metodologia Da História II - Resenha de Texto - Memória e Identidade Socialluizalvesan100% (2)

- A Ordem Da ManoplaDocumento3 páginasA Ordem Da ManoplaRonaldo Henrique100% (1)

- Bergamaschi - o Intelectual IndígenaDocumento19 páginasBergamaschi - o Intelectual IndígenaLayla Jorge Teixeira CesarAinda não há avaliações

- Aula 1 - Identidade e Cultura - Conceitos e Relações SociaisDocumento9 páginasAula 1 - Identidade e Cultura - Conceitos e Relações SociaisSamara Micaelle Santos OliveiraAinda não há avaliações