Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Material Concurso 2

Material Concurso 2

Enviado por

Clodoaldo ViturinoDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Material Concurso 2

Material Concurso 2

Enviado por

Clodoaldo ViturinoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE PESQUISAS HIDRULICAS

PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM RECURSOS HDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL

ECONOMIA DOS RECURSOS HDRICOS Parte 2

Por Antonio Eduardo Lanna

e.mail: lanna@iph.ufrgs.br

MAIO de 2001

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

ii

NDICE DE CONTEDOS CAPTULO 8 - INTRODUO S ANLISES ECONMICA E FINANCEIRA.......... 168 INTRODUO: O PROCESSO DE FORMAO DE CAPITAL .................................... 169 OBJETIVOS .............................................................................................................................. 172 PROPSITOS DA ANLISE ECONMICA....................................................................... 172 PROPSITOS DA ANLISE FINANCEIRA ....................................................................... 172 PONTOS DE VISTA DE ANLISE........................................................................................ 172 INTEGRAO: ANLISE ECONMICO-FINANCEIRA................................................ 173 DIFERENAS ENTRE ANLISE ECONMICA E FINANCEIRA ................................ 174 DISTRIBUIO DE RENDA, DOS CUSTOS E DOS BENEFCIOS. ...................................................... 174 TRIBUTOS E SUBSDIOS ............................................................................................................. 175 INFLAO................................................................................................................................. 175 TAXA DE JUROS E DE DESCONTO .............................................................................................. 176 SEGUROS .................................................................................................................................. 177 PERODO DE ANLISE ............................................................................................................... 177 DEPRECIAO .......................................................................................................................... 177 EXERCCIOS............................................................................................................................ 178 REFERNCIAS ........................................................................................................................ 178 LITERATURA CONSULTADA ............................................................................................. 178 CAPTULO 9 - MATEMTICA FINANCEIRA .................................................................. 179 INTRODUO ......................................................................................................................... 180 Fator composto para pagamento simples ........................................................................... 181 Fator de atualizao para pagamento simples ................................................................... 181 Fator do fundo de amortizao........................................................................................... 182 Fator de recuperao de capital ......................................................................................... 182 Exemplos de clculos de equivalncia de valores............................................................... 182 ANLISE DE FLUXOS DE CAIXA: VALOR PRESENTE DOS BENEFCIOS LQUIDOS E RAZO BENEFCIO/CUSTO........................................................................ 183 TAXA INTERNA DE RETORNO OU RENTABILIDADE................................................. 184 EXERCCIOS: .......................................................................................................................... 186 CAPTULO 10 - ANLISE FINANCEIRA ........................................................................... 188 OBJETIVOS............................................................................................................................... 189 PONTOS DE VISTA.................................................................................................................. 189

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

iii

TIPIFICAO DE FINANCIAMENTOS............................................................................... 189 DOCUMENTOS CONTBEIS ................................................................................................ 189 EXEMPLO DE FLUXO DE CAIXA....................................................................................... 190 ANUALIDADE EQUIVALENTE A RECEITA LQUIDA ....................................................................... 190 VALOR PRESENTE LQUIDO ....................................................................................................... 190 TAXA INTERNA DE RETORNO FINANCEIRA ............................................................................... 190 EXEMPLO DE QUADRO DE FONTES E UTILIZAO DE RECURSOS FINANCEIROS EM PROJETOS DE RECURSOS HDRICOS COM MLTIPLOS PROPSITOS .......... 190 RECOMENDAES DO PROGUA/SEMI-RIDO ......................................................... 196 POPULAO ALVO ................................................................................................................... 196 Demanda ............................................................................................................................. 197 Oferta .................................................................................................................................. 197 INVESTIMENTOS PROPOSTOS .................................................................................................... 198 Despesas (Custos de Operao e Manuteno O e M).................................................... 198 Estimativa das Receitas....................................................................................................... 199 FLUXO DE CAIXA ..................................................................................................................... 200 Fluxo de Caixa Incremental (FCI): .................................................................................... 200 CLCULOS AUXILIARES ........................................................................................................... 200 Tarifa Mdia........................................................................................................................ 200 Efeito Fiscal ........................................................................................................................ 201 Custo da gua..................................................................................................................... 201 USOS E FONTES ........................................................................................................................ 201 INDICADORES P RINCIPAIS......................................................................................................... 201 EXERCCIOS............................................................................................................................ 202 CAPTULO 11 - IDENTIFICAO E ORAMENTAO DE CUSTOS E DE BENEFCIOS EM PROJETOS DE RECURSOS HDRICOS ............................................ 203 INTRODUO ......................................................................................................................... 204 CLASSIFICAO DE CUSTOS. ........................................................................................... 204 BENEFCIOS ECONMICOS. .............................................................................................. 205 ORAMENTAO DE CUSTOS E DE BENEFCIOS ...................................................... 207 EXEMPLO: ORAMENTAO DOS INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE IRRIGAO PRESSURIZADA ............................................................................................. 208 EXEMPLO 1 - ORAMENTO EXPEDITO DE CUSTOS DE INVESTIMENTOS, OPERAO E MANUTENO EM SISTEMAS DE IRRIGAO................................ 210 IRRIGAO POR INUNDAO DO ARROZ ................................................................................... 210 Quanto sistematizao da terra ....................................................................................... 211 Quanto a equipamentos e mquinas ................................................................................... 211 IRRIGAO POR ASPERSO DA SOJA E MILHO............................................................................ 213

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

iv

ORAMENTAO DE BENEFCIOS PRIMRIOS E DE CUSTOS INDUZIDOS SOB O PONTO DE VISTA SOCIAL............................................................................................... 216 EXEMPLO 2 - ORAMENTAO DE PROJETOS DE IRRIGAO NO RIO GRANDE DO NORTE.............................................................................................................. 216 EXERCCIOS............................................................................................................................ 225 REFERNCIAS ........................................................................................................................ 226 CAPTULO 12 - ANLISE ECONMICA: CRITRIOS .................................................. 229 INTRODUO ......................................................................................................................... 230 FUNDAMENTOS ANALTICOS ........................................................................................... 230 EXPRESSAR AS ALTERNATIVAS EM UMA BASE COMUM DE VALORES......................................... 230 EXPRESSAR AS ALTERNATIVAS EM UMA BASE COMUM DE TEMPO. ........................................... 230 EXPRESSAR AS ALTERNATIVAS EM UMA BASE COMUM DE CERTEZA......................................... 230 ESTABELECER O PONTO DE VISTA ADEQUADO DE ANLISE....................................................... 231 ESTABELECER CRITRIOS ADEQUADOS DE ANLISE.................................................................. 231 CONCEITOS RELEVANTES................................................................................................. 231 ANLISE COM E S EM PROJETO. ................................................................................................ 231 CUSTO DE OPORTUNIDADE....................................................................................................... 231 DESCONSIDERAO DE CUSTOS INVESTIDOS. ........................................................................... 232 CONSIDERAO DE VALORES INCREMENTAIS........................................................................... 232 VALORES INTANGVEIS............................................................................................................. 234 INTERVALOS TEMPORAIS DE INTERESSE. .................................................................. 234 VIDA TIL OU ECONMICA DE UM PROJETO.............................................................................. 234 VIDA FSICA.............................................................................................................................. 234 PERODO DE ANLISE................................................................................................................ 234 HORIZONTE DE CONSTRUO................................................................................................... 236 COMRCIO INTERNACIONAL........................................................................................... 236 BENEFCIOS DA PRODUO ...................................................................................................... 237 Produto de exportao........................................................................................................ 237 Produto que substituir importao. .................................................................................. 238 CUSTOS DOS INSUMOS .............................................................................................................. 238 Insumo importado. .............................................................................................................. 238 Insumo que substituir exportao. .................................................................................... 238 Numerrio. .......................................................................................................................... 238 CRITRIOS ADOTADOS POR ENTIDADES DE FINANCIAMENTO INTERNACIONAL.......................... 240 ANLISE CUSTO-EFETIVIDADE. ...................................................................................... 240 CRITRIOS PARA A COMPARAO DE PROJETOS. .................................................. 240 CRITRIOS INTEGRAIS............................................................................................................... 241 Valor Presente dos Benefcios Lquidos (VPL)................................................................... 241 Razo ou Taxa Benefcio-Custo (B/C)................................................................................. 242 Taxa Interna de Retorno (TIR)............................................................................................ 243

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

Valor Anual Descontado (VAD).......................................................................................... 245 Perodo de corte e de pagamento ou de recuperao do capital........................................ 246 EXEMPLO 8 - ANLISE ECONMICA DE PROJETOS DE IRRIGAO............................................. 246 COMPARAO DE PROJETOS INTERDEPENDENTES..................................................................... 249 CRITRIOS PARCIAIS. ......................................................................................................... 249 RENTABILIDADE DO CAPITAL................................................................................................... 250 VELOCIDADE DE ROTAO DE CAPITAL .................................................................................. 250 RELAO PRODUTO-C APITAL.................................................................................................. 250 OCUPAO POR UNIDADE DE CAPITAL. ................................................................................... 250 PRODUTIVIDADE DA MO DE OBRA. ........................................................................................ 251 CRIAO E POUPANA DE DIVISAS. ......................................................................................... 251 EXERCCIOS............................................................................................................................ 251 REFERNCIAS. ....................................................................................................................... 253 LITERATURA CONSULTADA ............................................................................................. 253 CAPTULO 13 - QUANTIFICAO ECONMICA DE CUSTOS E BENEFCIOS SOB PONTO DE VISTA SOCIAL................................................................................................... 255 INTRODUO ......................................................................................................................... 256 QUANTIFICAO EM MERCADO DE CONCORRNCIA PERFEITA.................................................. 256 BENEFCIO SOCIAL DE PRODUO NO MARGINAL: EXCEDENTE DO CONSUMIDOR................... 256 EXCEDENTE DO PRODUTOR....................................................................................................... 258 CUSTO SOCIAL DE CONSUMO NO MARGINAL........................................................................... 260 CUSTOS E BENEFCIOS DE PROJETOS MARGINAIS EM CONDIES IMPERFEITAS DE MERCADO............................................................................................. 263 MERCADO OLIGO OU MONOPOLIZADO. ..................................................................................... 263 Custo de insumo adquirido em mercado oligo ou monopolizado. ...................................... 263 Benefcio social da produo de oligoplios ou monoplios.............................................. 264 RESTRIES DE PREO.............................................................................................................. 264 Custo social de insumo produzido com restrio de preo................................................. 265 Benefcio social de produo com restrio de preo. ....................................................... 266 TRIBUTOS. ................................................................................................................................ 267 Custo social de um insumo produzido com incidncia de tributos. .................................... 267 Benefcio social de produo tributada. ............................................................................. 267 SUBSDIOS. ............................................................................................................................... 268 Custo social de insumo produzido com subsdios. .............................................................. 268 Benefcio social de produo subsidiada............................................................................ 268 EFEITO DE EXTERNALIDADES.................................................................................................... 269 EFEITO DE CAPACIDADE OCIOSA............................................................................................... 269 ALTERNATIVAS PARA ESTIMATIVA DA DISPOSIO A PAGAR NA AUSNCIA DE CURVA DE PROCURA..................................................................................................... 270 MERCADO SIMILAR................................................................................................................... 270 AUMENTO DA RENDA LQUIDA. ................................................................................................ 270 ECONOMIAS DE CUSTO.............................................................................................................. 271 AUMENTOS DE PRODUTIVIDADE ............................................................................................... 271

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

vi

CUSTO ALTERNATIVO ............................................................................................................... 271 ANLISE DO VALOR CONTINGENTE ........................................................................................... 272 PROJETOS NO-MARGINAIS............................................................................................. 272 QUANTIFICAO DE BENEFCIOS EM UMA ANLISE ECONMICA SOB O PONTO DE VISTA SOCIAL................................................................................................... 272 BENEFCIOS DE SUPRIMENTO HDRICO E ENERGTICO ............................................................... 272 QUANTIFICAO DOS BENEFCIOS DE CONTROLE DE CHEIAS E EROSO .................................... 273 QUANTIFICAO DOS BENEFCIOS DE NAVEGAO .................................................................. 274 No existe trfego fluvial sem o projeto. ............................................................................ 274 Existe trfego fluvial sem o projeto; com o projeto esse mesmo volume de trfego ser realizado de forma mais eficiente. ...................................................................................... 274 Existe trfego fluvial sem projeto; trfego adicional ser estimulado com o projeto........ 274 QUANTIFICAO DOS BENEFCIOS DE RECREAO ................................................................... 274 BENEFCIOS DOS EMPREGO DE MO DE OBRA ........................................................................... 276 QUANTIFICAO DOS CUSTOS INDUZIDOS PELO PROJETO ......................................................... 276 EXEMPLO DE ANLISE DE PROJETO ............................................................................. 276 ANLISE FINANCEIRA SOBRE O PONTO DE VISTA DA EMPRESA ................................................. 277 ANLISE ECONMICA SOB O PONTO DE VISTA DA EMPRESA ..................................................... 278 Energia ................................................................................................................................ 278 Irrigao.............................................................................................................................. 279 Transporte ........................................................................................................................... 279 Recreao ............................................................................................................................ 279 Projeto conjunto .................................................................................................................. 279 ANLISE ECONMICA SOB O PONTO DE VISTA DA SOCIEDADE .................................................... 279 Energia ................................................................................................................................ 280 Irrigao.............................................................................................................................. 280 Recreao ............................................................................................................................ 281 Transporte ........................................................................................................................... 281 Projeto conjunto .................................................................................................................. 283 COMENTRIOS .......................................................................................................................... 283 RECOMENDAES DO PROGUA SEMI-RIDO ......................................................... 283 POPULAO ............................................................................................................................. 283 Demanda de gua................................................................................................................ 284 Elasticidade-preo da demanda.......................................................................................... 284 INVESTIMENTOS ....................................................................................................................... 284 OFERTA DE GUA ..................................................................................................................... 285 CUSTOS DE MANUTENO E OPERAO .................................................................................. 285 CLCULO DA TARIFA ............................................................................................................... 285 FLUXO DE CAIXA ..................................................................................................................... 285 ANLISE SOCIAL................................................................................................................... 285 INFORMAES NECESSRIAS ANLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA E ECONMICA DE PROJETOS............................................................................................... 286 DADOS NECESSRIOS PARA A ANLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA E ECONMICA ............. 287 Sistemas Existentes ............................................................................................................. 287 Custos.................................................................................................................................. 287

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

vii

EXEMPLO: ANLISE ECONMICA SOB O PONTO DE VISTA SOCIAL DE PROJETOS DE IRRIGAO NO RIO GRANDE DO NORTE......................................... 287 PROBLEMAS............................................................................................................................ 292 REFERNCIAS ........................................................................................................................ 293 LITERATURA CONSULTADA. ............................................................................................ 293 CAPTULO 14 - TAXA SOCIAL DE DESCONTO.............................................................. 295 INTRODUO.......................................................................................................................... 296 FORMAO DA TAXA DE DESCONTO............................................................................ 296 DETERMINAO DA TAXA DE DESCONTO PBLICA ............................................... 296 PELA TAXA DE JUROS FINANCEIRA ........................................................................................... 297 A taxa de juros varia com o tomador do emprstimo......................................................... 298 A taxa de juros pode variar com o emprestador................................................................. 298 A taxa de juros varia com o perodo de resgate.................................................................. 298 PELA TAXA DE JUROS EM EMPRSTIMOS AO GOVERNO. ............................................................ 299 PELO RETORNO DO PROJETO MENOS RENTVEL IMPLANTADO PELA INICIATIVA PRIVADA DO MESMO SETOR DE INVESTIMENTO. ............................................................................................ 299 PELA TAXA DE JUROS DAS CAPTAES DE EMPRSTIMO PBLICO REALIZADAS PELO GOVERNO DIRIGIDAS AO PROJETO A SER FINANCIADO............................................................................... 299 PELA MDIA PONDERADA DAS TAXAS DE JUROS DE EMPRSTIMOS CAPTADOS PELO PODER PBLICO.................................................................................................................................... 300 CONSEQNCIAS DO ESTABELECIMENTO DA TAXA DE DESCONTO PBLICA ..................................................................................................................................................... 300 EXEMPLOS............................................................................................................................... 301 TEMAS PARA DISCUSSO................................................................................................... 301 REFERNCIAS ........................................................................................................................ 301 LITERATURA CONSULTADA ............................................................................................. 301

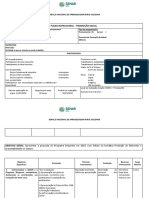

NDICE DE FIGURAS FIGURA 1 - PROCESSO DE FORMAO DE CAPITAL ....................................................................... 170 FIGURA 2 - EQUIVALNCIA ENTRE VALORES PRESENTES E FUTUROS............................................ 180 FIGURA 3 - EQUIVALNCIA ENTRE ANUIDADES E VALOR NO FUTURO ........................................... 181 FIGURA 4 - FLUXO DE CAIXA HIPOTTICO. ................................................................................... 183 FIGURA 5 - LEI DOS RENDIMENTOS MARGINAIS DECRESCENTES ................................................... 233 FIGURA 6 - ANLISE COMPARATIVA DE PROJETOS COM VIDA TEIS MLTIPLAS .......................... 235 FIGURA 7 - ANLISE COMPARATIVA DE PROJETOS COM VIDAS TEIS NO MLTIPLAS................. 236 FIGURA 8 - EXEMPLO DE RESULTADOS CONFLITANTES ENTRE O CRITRIO DO VALOR PRESENTE DOS BENEFCIOS LQUIDO E A TAXA INTERNA DE RETORNO .......................................................... 245

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

viii

FIGURA 9 - EXCEDENTE DO CONSUMIDOR ..................................................................................... 257 FIGURA 10 - VALOR SOCIAL DA PRODUO NO MARGINAL........................................................ 257 FIGURA 11 - EXCEDENTE DO PRODUTOR ....................................................................................... 260 FIGURA 12 - D ETERMINAO DO CUSTO SOCIAL DE CONSUMO MARGINAL EM SITUAO OLIGOPOLISTA DE PRODUO DO INSUMO ............................................................................ 264 FIGURA 13 - EFEITO DE PREO- TETO ( CONGELAMENTO DE PREO).............................................. 265 FIGURA 14 - EFEITO DE PREO- PISO (PREO MNIMO DE GARANTIA) ........................................... 266 FIGURA 15 - EFEITO DE TRIBUTOS ................................................................................................. 267 FIGURA 16 - EFEITO DE SUBSDIOS ................................................................................................ 268 FIGURA 17 - REPRESENTAO ESQUEMTICA DO PROJETO .......................................................... 277 FIGURA 18 - C URVA DE PROCURA POR RECREAO ....................................................................... 281 FIGURA 19 - C URVA DE PROCURA DE TRANSPORTE ....................................................................... 282 NDICE DE TABELAS TABELA 1 - CLCULO DA EQUIVALNCIA DO FLUXO DE CAIXA HIPOTTICO COM VALORES PRESENTES............................................................................................................................ 184 TABELA 2 - VALOR PRESENTE DOS BENEFCIOS LQUIDOS DO FLUXO ANTERIOR COM DIVERSAS TAXAS DE DESCONTO ............................................................................................................ 186 TABELA 3 - FUNDO DE INVESTIMENTO COM RENTABILIDADE 25,85%.......................................... 186 TABELA 4 - PROJETO DE GUA PARA ABASTECIMENTO: FLUXO DE CAIXA INCREMENTAL A PREOS DE MERCADO ( VALORES EM REAIS DE JULHO DE 1998) ......................................................... 191 TABELA 5 - CONDIES DAS FONTES FINANCEIRAS ....................................................................... 192 TABELA 6 - QUADRO DE FONTES E UTILIZAO DE RECURSOS FINANCEIROS DE PROJETO DE RECURSOS HDRICOS COM MLTIPLOS PROPSITOS............................................................... 193 TABELA 7 - SISTEMTICA DE CLCULO DA TABELA 6 ................................................................... 195 TABELA 8 - CUSTOS DE FONTES ALTERNATIVAS DE GUA NO NORDESTES BRASILEIRO ............. 199 TABELA 9 - C LASSIFICAO DE CUSTOS. ..................................................................................... 204 TABELA 10 - C LASSIFICAO DE BENEFCIOS .............................................................................. 205 TABELA 11 - QUANTIFICAO DE BENEFCIOS SECUNDRIOS, SEGUNDO PRTICA DO BUREAU OF RECLAMATION, EEUU......................................................................................................... 207 TABELA 12 - ESTIMATIVA EXPEDITA DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO EM IRRIGAO PRESSURIZADA. .................................................................................................................... 209 TABELA 13 - PREO DA TUBULAO DE ADUO EM AO ZINCADO (US $/M)............................ 210 TABELA 14 - PREO DO CONJUNTO MOTO- BOMBA (US $) ........................................................... 210 TABELA 15 - PREO DO PIV........................................................................................................ 210 TABELA 16 - CUSTOS INCREMENTAIS DE INVESTIMENTOS PARA IRRIGAO POR INUNDAO DO ARROZ EM 100 HA ................................................................................................................ 212 TABELA 17 - VALORES INCREMENTAIS DE CUSTEIO PARA IRRIGAO DO ARROZ EM 100 HA ...... 213 TABELA 18 - C USTOS MDIOS ANUAIS DE COMBUSTVEL OU ENERGIA ELTRICA PARA IRRIGAO DE 100 HA DE ARROZ ............................................................................................................ 214 TABELA 19 - IRRIGAO DE SOJA E MILHO POR ASPERSO CONVENCIONAL EM REA COM 25 HECTARES............................................................................................................................. 215 TABELA 20 - IRRIGAO DE SOJA E MILHO POR PIV CENTRAL EM REA COM 100 HECTARES..... 215 TABELA 21 - C USTOS MDIOS ANUAIS DE ENERGIA ELTRICA PARA IRRIGAO DE 25 HA DE SOJA E MILHO POR ASPERSO CONVENCIONAL................................................................................. 216 TABELA 22 - C USTOS MDIOS ANUAIS DE ENERGIA ELTRICA PARA IRRIGAO DE 100HA DE SOJA E MILHO POR PIV CENTRAL. ................................................................................................... 216

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

ix

TABELA 23 - CUSTOS UNITRIOS DOS SISTEMAS DE IRRIGAO (ALGUNS PROJETOS DE REFERNCIA PARA CLCULO DE NDICES DE REFERNCIA): VALORES A PREOS DE MERCADO DE JULHO DE 1998..................................................................................................................................... 217 TABELA 24 - DADOS FSICOS DOS PROJETOS DE IRRIGAO: INCREMENTO ANUAL DA REA IRRIGADA E DO CONSUMO DE GUA...................................................................................... 218 TABELA 25 - CUSTOS DOS SISTEMAS DE IRRIGAO EX- PARCELAS: VALORES A PREOS DE MERCADO DE JULHO DE 1998 ............................................................................................... 219 TABELA 26 - EVOLUO DA PRODUO AGRCOLA ..................................................................... 220 TABELA 27 - CUSTO DA PRODUO AGRCOLA DO PLANO CULTURAL DE REFERNCIA................. 220 TABELA 28 - VALOR DA PRODUO AGRCOLA DO PLANO CULTURAL DE REFERNCIA ................ 220 TABELA 29 - CLCULO DA MARGEM LQUIDA DA IRRIGAO NO LOTE, VALORES A PREOS DE MERCADO DE JULHO DE 1998 TAXA DE JUROS:12% 221 TABELA 30 - CUSTOS E BENEFCIOS LQUIDOS UNITRIOS NO LOTE; PREOS DE JULHO DE 1998.. 222 TABELA 31 - IRRIGAO PBLICA: FLUXO DE CAIXA A PREOS DE MERCADO, VALORES EM REAIS DE JULHO DE 1998 TAXA DE DESCONTO: 12% ...................................................................... 223 TABELA 32 - IRRIGAO ESPONTNEA: FLUXO DE CAIXA A PREOS DE MERCADO; VALORES DE MERCADO DE JULHO DE 1998; TAXA DE DESCONTO: 12%..................................................... 224 TABELA 33 - C USTOS E BENEFCIOS DOS P ROJETOS ..................................................................... 241 TABELA 34 - ELEMENTOS DE CLCULO ........................................................................................ 242 TABELA 35 - C OMPONENTES ECONMICOS DO PROJETO .............................................................. 242 TABELA 36 - ELEMENTOS DOS PROJETOS. .................................................................................... 243 TABELA 37 - VPBL DOS PROJETOS A E B DA TABELA 31............................................................ 244 TABELA 38 - INCREMENTO MNIMO DE PRODUTIVIDADE COM IRRIGAO ................................... 247 TABELA 39 - NDICES ECONMICOS PARA IRRIGAO DO ARROZ POR INUNDAO A DIESEL, POR HECTARE............................................................................................................................... 247 TABELA 40 - NDICES ECONMICOS PARA IRRIGAO DO ARROZ POR INUNDAO A ENERGIA ELTRICA, POR HECTARE. ..................................................................................................... 248 TABELA 41 - NDICES ECONMICOS PARA IRRIGAO DO ARROZ POR INUNDAO A GRAVIDADE, POR HECTARE........................................................................................................................ 248 TABELA 42 - NDICES ECONMICOS PARA IRRIGAO DA SOJA E MILHO POR ASPERSO CONVENCIONAL E ENERGIA ELTRICA, POR HECTARE........................................................... 248 TABELA 43 - NDICES ECONMICOS PARA IRRIGAO DA SOJA E MILHO POR ASPERSO COM PIV CENTRAL E ENERGIA ELTRICA, POR HECTARE. .................................................................... 248 TABELA 44 - CONJUNTOS DE PROJETOS INTERDEPENDENTES. ...................................................... 249 TABELA 45 - CUSTO SOCIAL DE CONSUMO NO MARGINAL ........................................................... 261 TABELA 46 - DETALHAMENTO DE BENEFCIOS DE MELHORIAS DE USO DO SOLO. ......................... 273 TABELA 47 - INFORMAES PARA DERIVAO DA CURVA DE PROCURA POR RECREAO........... 275 TABELA 48 - O RAMENTO DO PROJETO ........................................................................................ 277 TABELA 49 - RECEITAS DO PROJETO ............................................................................................. 278 TABELA 50 - TAXAS DE JUROS MXIMAS PARA DIFERENTES PERODOS DE PAGAMENTO .............. 278 TABELA 51 - CUSTOS ECONMICOS DO PROJETO EM UNIDADES MONETRIAS OBTIDOS COM A ELIMINAO DOS IMPOSTOS INCIDENTES. .............................................................................. 280 TABELA 52 - FREQNCIA REA DE RECREAO DE ACORDO COM TARIFA DE INGRESSO ......... 281 TABELA 53 - RESULTADOS ECONMICOS DO PROPSITO TRANSPORTE SOB O PONTO DE VISTA ECONMICO DA SOCIEDADE.................................................................................................. 283 TABELA 54 - FATORES DE CONVERSO PARA INVESTIMENTOS E REPOSIO DE EQUIPAMENTOS284 TABELA 55 - FATORES DE CONVERSO PARA CUSTOS DE OPERAO E MANUTENO............... 284 TABELA 56 - CUSTOS DE FONTES ALTERNATIVAS DE GUA NO NORDESTE BRASILEIRO............. 285

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

TABELA 57 - PROJETOS DE IRRIGAO: FATORES DE CONVERSO DE CUSTOS A PREOS DE MERCADO EM CUSTOS A PREOS DE EFICINCIA ................................................................... 288 TABELA 58 - BENEFCIOS LQUIDOS UNITRIOS DOS PROJETOS DE IRRIGAO NO LOTE: PREOS DE JULHO DE 1998 ..................................................................................................................... 289 TABELA 59 - CUSTOS DOS SISTEMAS DE IRRIGAO FORA DOS LOTES: VALORES A PREOS DE EFICINCIA, PREOS DE JULHO DE 1998................................................................................ 290 TABELA 60 - AVALIAO ECONMICA DOS PROJETOS DE IRRIGAO SOB O PONTO DE VISTA GLOBAL: VALORES A PREOS DE EFICINCIA - PREOS DE JULHO DE 1998 - TAXA DE DESCONTO 12% .................................................................................................................... 291 TABELA 61- ANOS AT DEPRECIAO PERCENTUAL INDICADA ..................................................... 300

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

168

CAPTULO 8 - INTRODUO S ANLISES ECONMICA E FINANCEIRA

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

INTRODUO: O PROCESSO DE FORMAO DE CAPITAL

As anlises econmicas e financeiras devem ser adotadas previamente realizao de investimentos. Os investimento fazem parte de um processo de formao de capital. Este processo pode ser exemplificado como a seguir. Suponha um pequeno lavrador que cultiva o necessrio para sua subsistncia. Um dia resolve restringir parte do consumo de uma colheita, com o objetivo de comercializ-la. Com o dinheiro obtido, adquire um equipamento que lhe permite obter uma maior eficincia agrcola, incrementando sua produo. A partir da opta por manter uma certa restrio ao consumo e, com isso, aumenta o nmero de equipamentos e a rea de sua propriedade. Continuando com sucesso, em algum tempo poder tornar-se um mdio agricultor, com um nvel de consumo superior ao inicial. Neste exemplo ocorreu, em escala reduzida um processo de formao de capital. O agricultor tinha sua disposio recursos naturais, na forma de terras agricultveis e clima. Tinha o recurso do trabalho, seu e talvez de sua famlia. Tinha igualmente tecnologia agrcola para tornar mais eficiente sua atividade, atravs de orientaes para um manejo adequado do solo e sementes aclimatadas regio. Pela restrio que estabeleceu em seu consumo ele pode como que transformar bens de consumo, arroz e feijo por exemplo, em bens de capital, equipamentos agrcolas. Atravs da formao dessa infra-estrutura ele pode atuar com maior eficincia e aumentar, tendo sucesso, tanto o seu nvel de consumo como a sua capitalizao ou seja, adquirir bens de capital e expandir sua atividade. Este processo de formao de capital se repete com caractersticas anlogas, embora em propores bens distintas, em qualquer sociedade em desenvolvimento econmico, independente do regime econmico adotado. Cabe alertar, contudo, que nem sempre a restrio ao consumo adotada por deciso pessoal do trabalhador, mas lhe imposta pelo poder pblico ou pelos agentes econmicos. Tambm nem sempre o usufruto da formao do capital repartido nas mesmas propores com que foi exigido o sacrifcio prvio. E muitas vezes a acumulao de capital ocorre, no atravs do sacrifcio pessoal de quem o usufrui, mas, tambm, atravs de roubos, pilhagens e opresso econmica. No obstante esses aspectos condenveis, ao se focalizar a sociedade em sua globalidade, a analogia com o agricultor pode-se aplicar sem maiores ressalvas. A Figura 1 ilustra esse processo de formao de capital sob essa tica social global. Os recursos naturais disponveis, na forma de terra, gua, minrios, etc., somados ao trabalho da populao e a bens de capital pr-existentes, geram bens de consumo e de capital. Exemplos de bens de consumo so alimentos, roupas, educao e segurana pblica. Os bens de capital so aqueles que produzidos em determinado momento devero ser utilizados em fase posterior para produo de mais bens de consumo ou outros bens de capital. Os bens de consumo podem ser tambm classificados em bens de consumo final ou intermedirio. No primeiro caso, como o prprio nome indica, a produo dos mesmos visa a satisfao de uma necessidade social. No caso intermedirio, trata-se com bens cujo consumo faz parte de um processo produtivo que resultar no aumento da disponibilidade de bens e servios, de consumo ou de capital, para a sociedade. A gua pode ser classificada tanto como um recurso natural e, conforme o uso que lhe destinado, como bem de consumo intermedirio ou final. Por exemplo, quando usada para irrigao ou usos domsticos, respectivamente. Algumas consideraes sobre a eficincia econmica de um investimento se fazem necessrias. Os recursos correntes tm geralmente usos alternativos. As vazes do rio podem ser usadas para irrigao ou recreao, no exemplo. Sob o ponto de vista financeiro, o custo do investimento aquele que pode ser determinado no mercado onde os fatores de produo so transacionados e que deve ser pago pelo investidor de forma a adquiri-los. J dentro de uma preocupao de eficincia econmica no uso dos recursos hdricos o custo do investimento o benefcio do qual se privado em funo do uso alternativo desses mesmos fatores de produo. Este benefcio aquele que poderia ser obtido pelo uso dos fatores na segunda alternativa mais rentvel, que seria efetivamente adotada, caso o investimento analisado no fosse realizado. Ele de-

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

170

nominado em economia como o custo de oportunidade do investimento. Para melhor esclarecer esses conceitos, necessrio apresentar alguns exemplos.

RECURSOS NATURAIS

TRABALHO

TAXA DE DESCONTO

BENS DE CONSUMO FINAL BENS DE CAPITAL BENS DE CONSUMO BENS DE CONSUMO INTERMEDIRIO

Figura 1 - Processo de formao de capital Exemplo 1. No caso especfico da gua algumas situaes mostram claramente a distino dos pontos de vista financeiro e econmico. O uso das guas de um rio em uma seo para abastecimento de uma cidade tem, no que diz respeito gua unicamente, custo financeiro nulo, quando no houver cobrana pelo mesmo. O custo econmico, entretanto, seria o benefcio do uso alternativo, irrigao, por exemplo, que deixa de ser realizado em funo da adoo da opo de abastecimento. Exemplo 2. Para a construo de um reservatrio h necessidade de se desapropriar uma determinada rea. Esta rea, sem o reservatrio, seria usada para a pecuria, com um ganho mdio anual de 100 kg de carne por hectare. O custo da desapropriao ser de $100.000,00. Qual o custo financeiro e o custo econmico desta rea inundada? Os dados indicam que o custo financeiro ser o da desapropriao, igual a $ 100.000,00. J o custo econmico ser o que a sociedade perde com o uso da rea para reservatrio: 100 kg de carne por hectare a cada ano. Voltando ao problema do agricultor, suponha que uma alternativa seja a venda de sua propriedade e a aquisio de uma pequena loja comercial na cidade. Ao adotar outra alternativa de investimento, ele se privou daquela. Sob um enfoque puramente econmico, a deciso de investimento adotada (expanso da atividade agrcola) ser eficiente caso os seus benefcios superem os do uso da loja comercial, o chamado custo de oportunidade. O exemplo mostra igualmente a possibilidade de existncia de outros aspectos a serem considerados, ligados a preferncias pessoais do agricultor. Ele poder valorizar mais a vida no campo do que na cidade e estar propenso a realizar um investimento no eficiente economicamente em funo disso. Em anlises mais abrangentes, isso corresponderia introduo de outros aspectos de natureza no-econmica no julgamento de opes de investimento. Exemplo 3. Suponha que o reservatrio do exemplo anterior crie uma barreira natural para a migrao de peixes. Isso representa um custo ambiental que deve ser levado em considerao na anlise do projeto, embora no possa ser comparado com custos e benefcios de natureza econmica. Isto mostra que outros custos ( e outros benefcios) de natureza no econmica devem ser considerados na anlise de um projeto.

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

171

Uma deciso importante a ser tomada por uma sociedade sobre a diviso na produo entre os bens de consumo e os bens de capital. Na Figura 1 ela representada pelo smbolo que ilustra a Taxa de Desconto, que adiante ser melhor comentada. Tal como ocorreu com o agricultor no exemplo anterior, a produo de bens de capital implica a diminuio de bens de consumo e a restrio do bem-estar da sociedade, naquele momento. Essa restrio, caso resulte na formao de capital, permitir que no futuro aumentem as disponibilidades, seja de bens de consumo, seja de bens de capital, que daro continuidade, de forma mais intensa, ao processo de formao de capital. Pode-se dizer que houve ganho econmico ou que o investimento tem viabilidade econmica, quando o sacrifcio proposto no presente resulta em bens no futuro que superam em valor aqueles sacrificados. Mas somente haver eficincia econmica quando qualquer outra alternativa de investimento dos recursos resulte em quantidades de bens no futuro que valham menos que os obtidos no projeto analisado. Na seleo de projetos ou de investimentos, se busca a eficincia econmica. Diante disto, a orientao deve ser: realizar o investimento, mais rentvel entre todas as alternativas existentes. Isso justifica o artifcio de se denominar por custo de oportunidade ao benefcio que seria obtido na segunda melhor alternativa ao investimento realizado e exigir que este tenha benefcios superiores a este seu custo econmico. J sob o ponto de vista financeiro a anlise mais direta: uma despesa financeira deve ser sempre coberta por uma disponibilidade financeira. A disponibilidade financeira resulta de poupana, receitas ou emprstimos. A poupana formada pela restrio ao gasto de disponibilidades financeiras. A receita resultante das transaes de bens, em geral resultantes do investimento realizado. Os emprstimos so captados pelo investidor criando necessidades futuras de pagamentos, ou despesas financeiras futuras. Um investimento ser financeiramente vivel quando houver disponibilidade financeira para atender ao compromisso de pagamento de uma despesa. Outra considerao importante refere-se ao ponto de vista sob o qual as anlises econmica e financeira so realizadas. Cabe a a distino entre projetos e anlise de investimentos pblicos e privados. Os primeiros devem ser realizados em benefcio da sociedade como um todo, e sero pagos por ela atravs de seus impostos e outros tipos de recolhimento, indireta ou diretamente relacionados com os projetos. A anlise, sob este ponto de vista social, tem grande relevncia nos projetos de recursos hdricos, j que boa parte deles so pblicos e como tais buscam gerar benefcios para a sociedade como um todo. J os investimentos privados, tm em geral alcance mais limitado, pois visam primariamente a gerar benefcios ao empreendedor e sero por ele financiados. No entanto, o empreendedor faz parte da sociedade. Por isto, poderia-se argumentar que os benefcios e custos, que sobre ele incidem, so os mesmos que incidiro sobre a sociedade. Em conseqncia, a anlise de um projeto privado, sob ponto de vista pblico, no necessitaria de qualquer alterao. Os benefcios e custos que incidem sobre o agente privado, que faz parte da sociedade, sero os benefcios e custos que incidiro sobre esta mesma sociedade, ou os benefcios e custos sociais do projeto. Esta afirmativa seria correta se no houvesse pelo menos dois eventos que fazem com que os custos e os benefcios privados no reflitam custos e benefcios sociais. Um primeiro caso seriam as transferncias de pagamento. Retomando o exemplo 2, suponha que a construo do reservatrio integre um projeto pblico. A desapropriao da rea resultaria em pagamento que a sociedade faria parte privada que proprietria da terra. No entanto, para a sociedade como um todo, incluindo esta parte privada, houve unicamente uma transferncia de pagamento, sem custo econmico. O pagamento realizado pela sociedade, excluda a parte privada, igual receita obtida por esta parte. Considerando a sociedade como um todo, no houve custo nem benefcio resultante dessa transao financeira. Analisando as conseqncias unicamente sobre a parte privada, houve uma transao em que 100 kg de carne por hectare/ano foram negociados por $100.000,00. Sob o ponto de vista so-

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

172

cial ou seja, da sociedade como um todo, houve to-somente a perda de 100 kg por hectare/ano, o custo social que dever ser justificado pelos benefcios do projeto. Est a a diferena entre o ponto de vista privado e social. Outro evento que pode fazer com que os custos e os benefcios privados no sejam custos e benefcios sociais so as externalidades, ou os efeitos colaterais dos projetos, que atingem a terceiros, estudados previamente.

OBJETIVOS

Os exemplos e consideraes anteriores criaram um pano de fundo para que se possa apresentar formalmente as anlises econmicas e financeira. As seguintes definies so aplicveis (Gittinger,1977): A Anlise Econmica tem por objetivo determinar o retorno econmico de um projeto para o grupo social cujo ponto de vista adotado. No vem ao caso que parte do grupo social aludido participa dos custos e que parte aufere os benefcios. A Anlise Financeira determina se e como o capital de risco ou de qualquer outra natureza investido no projeto retorna ao investidor. Nesse caso acha-se obviamente em pauta quem paga as despesas e quem aufere as receitas do projeto. Para estabelecer uma diferena bsica entre esses dois tipos de Anlise poder-se-ia dizer que a Anlise Econmica verifica se os custos do projeto so no apenas superados por seus benefcios (viabilidade econmica) mas, tambm, se se constituem na forma mais eficiente de investimento (eficincia econmica). No caso da Anlise Financeira acha-se em pauta o plano financeiro para implantao e operao do projeto: se esse plano foi concebido de tal forma que as disponibilidades financeiras somadas aos ingressos de recursos financeiros, atravs de receitas, captao de emprstimos, aplicaes, etc, esto coordenados com as exigncias financeiras de investimentos, despesas operacionais, amortizao de emprstimos e seus juros, remunerao pelo trabalho ou capital investido etc. Ou seja, verificado se o projeto vivel financeiramente.

PROPSITOS DA ANLISE ECONMICA

De forma mais detalhada, essa anlise tem como propsito: 1. Determinar como o projeto contribui para as metas econmicas de planejamento do grupo social sob cujo ponto de vista se faz a anlise; 2. Justificar economicamente o projeto verificando se os benefcios lquidos so positivos; 3. Hierarquizar projetos alternativos no excludentes, possibilitando a seleo daqueles que mais contribuies econmicas traro e com isso, aumentando a produtividade dos investimentos realizados.

PROPSITOS DA ANLISE FINANCEIRA

A Anlise Financeira procura : 1. Elaborar um plano financeiro adequado implantao e operao do projeto; 2. Determinar se o rateio dos encargos financeiros entre os participantes esto adequadamente coordenados de forma que as exigncias financeiras possam ser devidamente correspondidas; 3. Verificar a competncia da gesto financeira do projeto de modo a julgar se podero ser cumpridas as responsabilidades de implantao e operao e, caso negativo, que mudanas se fazem necessrias.

PONTOS DE VISTA DE ANLISE

Como foi definido, a Anlise Financeira dever ser realizada sob qualquer ponto de vista necessrio para se estabelecer a viabilidade financeira de um projeto. Alguns pontos de vista possveis so: da entidade que gerencia o projeto, dos seus participantes individuais e dos seus investidores, caso haja previso desse tipo de participao. A questo permanente se a soma

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

173

dos ingressos financeiros, na forma de receitas, aplicaes e emprstimos, supera, em qualquer instante, a soma das despesas do projeto. J no caso da Anlise Econmica o ponto de vista depende dos seus propsitos bsicos. Um projeto poder ser analisado sob um ponto de vista pblico nacional ou seja, da sociedade de determinado pas como um todo, determinando suas contribuies meta de Desenvolvimento Econmico Nacional. Poder ser tambm analisado sob um ponto de vista mais estrito, pblico regional, por exemplo, verificando as contribuies do projeto meta de Desenvolvimento Econmico Regional. De forma ainda mais estrita, a Anlise Econmica poder ser realizada sob o ponto de vista de um grupo social ou privado. Em qualquer caso estar sendo verificada a existncia de mritos econmicos para o grupo sob cujo ponto de vista realizada a anlise. Algumas diferenas importantes ocorrem se a Anlise Econmica realizada sob o ponto de vista pblico ou sob um ponto de vista privado. Do ponto de vista pblico todas as conseqncias adversas e benficas de um projeto devero ser consideradas como custos e benefcios econmicos, respectivamente, desde que possam ser quantificadas nesses termos, independentemente do segmento social atingido. A Anlise Econmica sob um ponto de vista pblico est voltada a analisar os aumentos dos bens e servios e da eficincia econmica para a sociedade como um todo, sem particularizar os indivduos que a compem. Ela tambm referida como Anlise Econmica sob um ponto de vista social. Do ponto de vista privado apenas interessam as conseqncias adversas e benficas que afetam economicamente o grupo de interesse. Do ponto de vista privado a taxa de descontos a ser utilizada para estabelecimento de equivalncias temporais aquela que expressa a rentabilidade alternativa dos investimentos que podem ser realizados. Por exemplo, uma alternativa seria a aplicao dos recursos no mercado financeiro. A rentabilidade obtida nesses investimentos estabeleceria um limite mnimo para a rentabilidade que seria exigida pelo empreendedor privado. Do ponto de vista pblico a taxa de descontos aquela que expressa a disposio da sociedade em se sacrificar no presente para a realizao de investimentos, em funo de benefcios futuros. Essa taxa denominada taxa social de descontos, sendo estabelecida politicamente. Do ponto de vista privado os custos e benefcios dos bens e servios utilizados ou produzidos so avaliados pelo preo de mercado onde forem transacionados. J sob um ponto de vista pblico o interesse se dirige ao valor econmico ou seja, pela disposio social de pagamento pelos bens e servios, que nem sempre refletida nas transaes de mercado. Nesse caso, os preos de mercado podero ser alterados de forma a virem refletir esses valores sociais, dando origem aos chamados "preos-sombra", ou preos de conta, ou preos econmicos. Finalmente, sob um ponto de vista privado somente existe interesse em considerar na Anlise Econmica bens e servios que sejam ou possam vir a ser transacionados em mercados. Sob um ponto de vista pblico interessa qualquer bem ou servio usado ou produzido mesmo que no seja transacionado em mercado. Para avali-los economicamente haver necessidade de se teorizar mercados fictcios onde seus valores (econmicos) possam ser quantificados hipoteticamente. O exemplo apresentado ilustrou essas diferenas de enfoque. As diferenas mostram, em resumo, que embora os objetivos sejam os mesmos, na Anlise Econmica sob um ponto de vista privado se est interessado apenas em bens e servios cujo uso ou produo represente uma alterao da situao econmica do grupo privado. J de um ponto de vista pblico o enfoque dirigido a bens e servios cujo consumo ou produo se constitua em uma alterao da situao social que possa ser quantificada direta ou indiretamente em termos econmicos.

INTEGRAO: ANLISE ECONMICO-FINANCEIRA.

comum a referncia viabilidade econmico-financeira de um projeto, particularmente nos casos em que adotado um ponto de vista corporativo ou privado. A razo para isso que a viabilizao financeira de um projeto muitas vezes depende de ser nele assegurada a participao

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

174

de certas corporaes ou grupos sociais. Por exemplo, existem projetos de irrigao cujo investimento promovido parcialmente por uma entidade pblica (Unio, Estado, etc.) e parcialmente pelo setor privado (agricultores, empresas agrcolas, etc.). O setor pblico entra com as obras de infra-estrutura de uso geral, ou seja, audes, canais, estaes de recalque, etc. Cada usurio entra com os investimentos em sua propriedade: canais, sistematizao de terra, despesas com cultivo, etc. Os investimentos do setor pblico so recuperados ao longo do perodo de operao pela cobrana de tarifas pelo uso da gua de irrigao que tambm cobrem o custo de operao e manuteno da infra-estrutura. Nessa situao, o projeto ser vivel financeiramente sob o ponto de vista dos agricultores se as suas despesas forem superadas pelas suas disponibilidades, receitas ou captao de emprstimos. No entanto, para que o projeto seja tambm atraente aos agricultores ele deve remunerar adequadamente os investimentos que eles realizam, ou seja, o retorno deve superar o custo de oportunidade do investimento. Isso significa que do ponto de vista de cada agricultor o projeto deve ser vivel (ou atraente) economicamente para que sua participao seja assegurada. Somente nesse caso o projeto se tornar vivel financeiramente sob o ponto de vista da entidade pblica que dever recuperar seus investimentos e despesas a partir da cobrana de tarifas, pagas pelos agricultores que participam do projeto. Existe igualmente a questo da adequao da distribuio das despesas entre os participantes do projeto. Sob uma premissa de eqidade a entidade pblica poderia ratear seus custos de investimento de forma que aqueles agricultores que mais usem o sistema, em termos por exemplo de vazo hdrica captada, paguem mais. Isso seria refletido por um esquema tarifrio baseado em um preo unitrio constante por unidade de vazo captada. O conceito de eqidade pode ser complementado por consideraes ligadas distribuio de renda. Nesse caso, um esquema de tarifao diferenciado poderia ser adotado aumentando progressivamente o preo unitrio com o consumo hdrico. Isso resultaria em onerar mais os grandes agricultores ocasionando uma componente de distribuio de renda destes para os pequenos agricultores. Em resumo, a conjugao das viabilizaes econmica e financeira possibilita: 1. Assegurar que existam incentivos adequados para indivduos ou entidades envolvidos no projeto, de forma que as participaes dos mesmos possam ser asseguradas; 2. Verificar os impactos econmicos e financeiros do projeto em seus participantes estabelecendo uma maior eqidade na distribuio das despesas ou promovendo polticas de distribuio de renda.

DIFERENAS ENTRE ANLISE ECONMICA E FINANCEIRA

O exemplo e as consideraes anteriores permitem estabelecer algumas diferenas entre as formas de considerao de certos elementos de custo e benefcio existentes entre a Anlise Econmica sobre o ponto de vista social, sob um ponto de vista privado e a Anlise Financeira. Eles sero comentados a seguir. DISTRIBUIO DE RENDA, DOS CUSTOS E DOS BENEFCIOS. A Anlise Econmica, sob o ponto de vista social, trata a sociedade como um todo, no se atendo distribuio de renda interna a essa sociedade; por isso ela tambm neutra com relao propriedade do capital, ou seja, como o capital se distribui entre os indivduos que a compem. Ela se reporta aos custos e benefcios de qualquer natureza que possam ser traduzidos em bases econmicas, sem se importar com quem os paga ou com quem os aufere. As mesmas consideraes se aplicam ao ponto de vista privado. Nesse caso interessam os reflexos ao grupo privado empreendedor, naturalmente limitado. A ateno, entretanto, restringida aos custos e benefcios que implicam em receitas ou despesas financeiras. A Anlise Financeira se preocupa com o impacto financeiro do projeto em seus participantes. Logo ela deve considerar tanto a distribuio de renda quanto a propriedade do capital

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

175

dos integrantes do projeto. Ela dever ser executada sob todos os pontos de vista pertinentes, identificando receitas e despesas para estabelecer a viabilidade financeira do projeto em qualquer um de seus participantes. Diante disso, a Anlise Financeira deve mostrar se a entidade responsvel pelo projeto e seus participantes recebero receita suficiente para recuperar o capital investido e para arcar com as despesas do projeto, durante a sua implantao e operao. TRIBUTOS E SUBSDIOS Tributos so pagamentos que o poder pblico impem sociedade para financiamento da administrao, servios e investimentos pblicos. Subsdios so incentivos financeiros que o mesmo poder pblico concede a segmentos sociais, facilitando-lhes a aquisio de bens ou servios. Eles tem a estrutura de um desconto no preo da mercadoria fazendo com que o comprador pague menos na sua aquisio. Os subsdios so financiados, total ou parcialmente, pelos tributos. Por isso, a estrutura de tributos e subsdios deve uma poltica de distribuio de renda, fazendo com que os segmentos sociais mais abastados paguem tributos que permitiro subsidiar certos bens e servios necessrios aos segmentos mais carentes. Da mesma forma, o segmento mais abastado aquele que dever contribuir mais para as receitas pblicas que possibilitaro os investimentos e a conseqente formao de capital. Isto obtido atravs da tributao de artigos suprfluos ou luxuosos consumidos por esse segmento e por tabelas diferenciadas de imposto sobre a renda. Quando a Anlise Econmica realizada sob o ponto de vista social, tributos e subsdios so considerados transferncias de pagamento na sociedade. Uma grande parcela da sociedade para os impostos que so dirigidos ao poder pblico. O que representa despesa para uma parte receita para outra e na soma uma anula a outra. O mesmo ocorre com subsdios, na forma inversa. A Anlise Econmica no importa quem paga e quem recebe os benefcios: logo, a questo de transferncias obtidas pela estrutura de tributos e subsdios no a altera. Entretanto, tributos e subsdios alteraro os preos dos bens e servios eventualmente utilizados ou produzidos por um projeto. Isto dever ser considerado na Anlise Econmica sob o ponto de vista social no que tange ao valor econmico dos insumos e produtos utilizados pelo projeto, como ser analisado adiante. Em resumo, tributos e subsdios podero afetar somente a Anlise Econmica quando incidirem sob os bens e servios que so insumo ou produto do projeto, devido alterao de preo que acarretaro. Nesse caso devero ser eliminados os efeitos sob esses preos antes que sejam adotados para quantificao dos custos e benefcios do projeto. Sob o ponto de vista da Anlise Financeira ou Econmica sob o ponto de vista privado a questo simples: tributos e subsdios so nus ou descontos que aumentaro os custos ou os benefcios. Valem os preos de mercado, alterados ou no por tributos ou subsdios. Dessa forma no h necessidade de qualquer alterao nos mesmos. No entanto a Anlise Financeira verifica quem recebe subsdios e quem paga tributos como conseqncia do projeto e de que forma isso os afeta j que ela deve mostrar a estrutura de incentivos financeiros aos participantes do projeto. Portanto, tributos e subsdios afetaro a Anlise Financeira ou Econmica sob o ponto de vista privado na medida que privilegiem ou onerem grupos sociais ou entidades participantes do projeto. Os efeitos adversos e benficos resultantes devero ser avaliados na medida em que possam dificultar ou facilitar a correspondncia desses grupos s exigncias financeiras resultantes. No que se refere aos preos, as alteraes promovidas pelos tributos e subsdios no interessam Anlise Financeira. Eles so adotados tal como se apresentam no mercado. INFLAO A inflao deve ser entendida como depreciao da base de quantificao de valores. Fazendo-se uma analogia, se uma rgua encolhe parecer que os comprimentos dos objetos que mede aumentaram. A inflao representa o "encolhimento" do padro com que os valores dos

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

176

bens e servios so medidos, no a alterao de seus valores reais. Esse padro a base monetria, cruzeiros, pesos, etc. Obviamente difcil explicar isso a um trabalhador que v seu salrio no poder mais comprar o que comprava antes da inflao. No entanto, ao fazer greve para aument-lo ele est afirmando que o valor do seu trabalho continua o mesmo. Por isso, como as unidades monetrias depreciaram, seu salrio, expresso nessas unidades, deve aumentar como tudo mais. Diante disso, a Anlise Econmica sob o ponto de vista social, estando interessada em valores sociais reais, no diretamente afetada pela inflao (embora possa vir a ser, indiretamente, por seus efeitos). Os valores de bens e servios em considerao devero ser expressos em base monetria no inflacionvel. No se deve confundir, porm, o aumento de preo causado pela inflao com o aumento de preo causado pelo aumento do valor real do bem ou servio em pauta. Isso pode ocorrer devido, por exemplo, diminuio da disponibilidade desse bem ou ao aumento de sua demanda. Os preos dos hortigranjeiros variam ao longo do ano mesmo em sociedades no sujeitas a inflao por que dependendo da estao a disponibilidade desses produtos aumentar ou diminuir. J o petrleo tem sofrido aumentos histricos porque suas reservas esto diminuindo. Essas alteraes do valor real de bens e servios, denominadas no muito corretamente por inflao diferencial, devem ser consideradas na Anlise Econmica sob o ponto de vista social. J na Anlise Financeira ou Econmica sob o ponto de vista privado se est interessado no preo de mercado de bens e servios. Logo a inflao e a chamada inflao diferencial, por alterarem esses preos, devero ser consideradas atravs dos preos projetados para o mercado futuro. TAXA DE J UROS E DE D ESCONTO A taxa de desconto, que ser objeto de um captulo especfico adiante apresentado, usada para estabelecer equivalncias de valores no tempo. Um bem ou servio disponvel no futuro vale menos do que se fosse disponvel no presente. Essa depreciao do valor com o tempo (e no com o uso) o desconto que tais taxas avaliam. Na Anlise Econmica sob o ponto de vista social a taxa de desconto deve refletir a disposio da sociedade em reduzir seu nvel presente de consumo em funo da realizao de investimentos para o futuro (ver Figura 1). Essa taxa, denominada taxa social de desconto, deve ser estabelecida polticamente, embora existam estudos que permitem sua estimativa. Sob o ponto de vista da Anlise Econmica privada a questo deve ser traduzida em termos de rentabilidade do projeto analisado e a rentabilidade alternativa, ou seja, o custo de oportunidade do investimento. Neste caso, a anlise adotar uma taxa de desconto igual rentabilidade do projeto alternativo que seria escolhido caso aquele analisado no o fosse. J sob o enfoque da Anlise Financeira a questo sobre qual taxa de desconto poder ser obtida no mercado financeiro pela entidade cujo ponto de vista se adota para financiamento de suas captaes e aplicao de suas disponibilidades financeiras. Essa taxa de desconto a taxa de juros financeira. De um ponto de vista da sociedade como um todo o pagamento de juros transferncia de pagamento: ela por si s no representa o consumo ou a produo de bens e servios. Como consequncia, o pagamento de juros no implica diretamente em qualquer retorno para a sociedade como um todo, desde que quem o paga e quem o recebe pertenam sociedade. Diferente a situao quando juros so pagos a entidades externas sociedade em pauta. Nesse caso eles devem ser considerados como custo. Esse o enfoque de juros na Anlise Econmica, quando adotado o ponto de vista da sociedade como um todo. Sob o ponto de vista da Anlise Financeira e da Anlise Econmica privada a interpretao mais simples: juros so despesas para quem os paga e receita para quem os recebe.

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

177

SEGUROS Seguro um contrato que o segurado faz com uma seguradora para cobertura de ocorrncias adversas com risco no nulo por determinado perodo de vigncia. O segurado paga um "prmio", na forma de uma nica parcela ou como anuidades ou mensalidades ao longo da vigncia do seguro. Cabe-lhe o direito ao ressarcimento de prejuzos atravs do pagamento de uma indenizao caso a adversidade venha ocorrer, de acordo com o estipulado na aplice de seguro. Portanto, o seguro pode ser visto como a transformao de uma adversidade de ocorrncia incerta em um custo diludo ao longo do tempo a ser pago em datas conhecidas. Supondo que o seguro esteja bem dimensionado, de forma que sua indenizao anule totalmente os danos da adversidade, o nico elemento que sobra o prmio pago pelo segurado. Nas Anlises Financeira e Econmica privada esse prmio um custo sob o ponto de vista de quem o paga, e representaria um parcelamento dos prejuzos da adversidade. Sob o enfoque da Anlise Econmica sob o ponto de vista social a interpretao mais complexa. Caso a seguradora no faa parte da sociedade cujo ponto de vista se adota, o prmio ser custo e a indenizao um benefcio que anular o custo da adversidade. Na situao em que a seguradora faz parte dessa sociedade o prmio transferncia de pagamento em um sentido e a indenizao o mesmo em sentido inverso. No houve em qualquer caso a criao de bens e servios para a sociedade. Resta o custo da adversidade de ocorrncia incerta que dever ser considerado na anlise. PERODO DE ANLISE Na Anlise Econmica o Perodo de Anlise deve se estender at o ponto em que os benefcios e custos que incidem no projeto no mais afetem significativamente as concluses sobre o seu mrito e prioridade econmica, devido depreciao temporal. Isto leva a adotar-se na anlise sob o ponto de vista social perodos maiores que no privada, j que no primeiro caso se est investindo tambm em funo das prximas geraes. O ponto de vista privado costuma ser mais restrito na sua viso temporal. O empreendedor "dar um prazo" para que o projeto se mostre rentvel, em geral menor do que os perodos tratados sob o ponto de vista social. Na Anlise Financeira o perodo de anlise dever se estender at o instante a partir do qual no existam questes relacionadas viabilidade financeira do projeto. Isso eventualmente ocorrer ao trmino do pagamento dos emprstimos contrados para fazer face aos investimentos iniciais, podendo conduzir a perodos de anlise mais curtos do que na Anlise Econmica. DEPRECIAO Todo elemento de projeto tem um valor inicial, no incio de sua implantao. Ao final de sua vida til ou econmica, esse elemento de projeto ter um valor residual ou de sucata. O valor mencionado pode ser considerado tanto em termos econmicos quanto em termos financeiros, interessando s Anlises Econmica ou Financeira, respectivamente. A diferena entre o valor inicial e o residual a depreciao do elemento de projeto. Posto nestes termos, no existe necessidade de maiores consideraes. Sob o ponto de vista da Anlise Econmica, social ou privada, o valor inicial do elemento de projeto um custo e o valor residual um retorno, ou "benefcio". A depreciao do valor econmico do elemento de projeto o que investido. Portanto, nos fluxos econmicos entra o investimento e o valor residual. Do ponto de vista financeiro o valor de mercado inicial do elemento de projeto despesa. O valor da sucata receita. No entanto existe um aspecto importante nessa depreciao que interessa Anlise Financeira. Algumas despesas de um projeto so computadas proporcionalmente ao seu lucro. Por exemplo, o imposto de renda e os dividendos pagos obrigatoriamente aos acionistas. Caso o lucro fosse computado pela diferena entre as receitas e as despesas operacionais em cada ano, no seria considerada a depreciao ocorrida no perodo que, intrnsecamente,

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

178

tambm uma despesa. Deve ser permitido ao investidor retirar do lucro uma parcela que ao final da vida econmica do elemento depreciado permita-lhe a reposio. Por isso, do lucro operacional subtrada a depreciao, antes de serem computadas as despesas mencionadas, acarretando seus decrscimos. A estimativa da depreciao tarefa de certa complexidade. De forma a simplificar e uniformizar as computaes, e at mesmo para evitar manipulaes que possam reduzir o imposto de renda ou os dividendos devidos a acionistas, alguns mtodos de clculo de depreciao foram estabelecidos legalmente. No Brasil o mtodo comumente usado o da depreciao linear. Ele distribui uniformente a depreciao ao longo da vida til do elemento de projeto. O valor anual da depreciao computado por : D = [ VI - VS ] / T (1)

onde D a depreciao anual, VI o valor inicial, VS o valor residual e T a vida til do elemento de projeto, em anos. Esse valor de depreciao corrigido anualmente para fazer face inflao.

EXERCCIOS

1 - Uma empresa concessionria de servios de abastecimento de gua e saneamento, lista os seguintes custos que possui: a. Custos de Operao, Manuteno e Reposio; b. Custos de Amortizao; c. Custos de Depreciao; d. Juros pagos por conta de financiamentos; e. Pagamento do principal das dvidas financiadas; f. Pagamento de seguros diversos. Analise quais destes itens devem ser considerados em uma anlise econmica 1) sob o ponto de vista global, 2) sob o ponto de vista privado da empresa e 3) quais devero ser considerados em uma anlise financeira. 2 - Um estudante brasileiro em viagem nos EEUU preso por excesso de velocidade. O juiz lhe d duas alternativas: pagar uma multa de US$ 300 ou ficar preso 2 dias. Ele opta pela segunda. Retornando ao Brasil escreve um artigo sobre sua experincia e ganha R$ 500 pela publicao em uma revista dirigida jovens. Em conversa com um amigo diz que ganhou R$ 500 + US$ 300 + US$ 80 com sua deciso: a primeira soma diretamente e a segunda por no ter que pagar a multa e a terceira pelos dois dias de hotel que no teve que pagar. J o seu amigo contesta que ele est errado por no ter considerado o custo dos dois dias em que ficou preso. Analise a questo sob o ponto de vista econmico e proponha alternativas de avaliao. 3 - A questo ambiental tm se tornado relevante nas decises voltadas ao desenvolvimento econmico. De que formas ela poderia ser considerada na Anlise Econmica? Como considerar, alm da questo ambiental, os aspectos sociais?

REFERNCIAS

GITTINGER, J.P. (1977). Economics Analysis of Agricultural Projects. John Hopkins University Press. Segunda Edio.

LITERATURA CONSULTADA

JAMES, L.D. e R.R. LEE (1971). Economics of Water Resources Planning. McGraw-Hill Book Co.

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

179

CAPTULO 9 - MATEMTICA FINANCEIRA

Texto de referncia da disciplina HIDP-04 Economia dos Recursos Hdricos

Lanna, A. E. (2000) Economia dos Recursos Hdricos. Programa de Ps-Graduao em Recursos Hdricos e Saneamento Ambiental IPH/UFRGS

180

INTRODUO