Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Nogueira-Manuais III Planificacao e Montagem

Nogueira-Manuais III Planificacao e Montagem

Enviado por

Darci CampiotiTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Nogueira-Manuais III Planificacao e Montagem

Nogueira-Manuais III Planificacao e Montagem

Enviado por

Darci CampiotiDireitos autorais:

Formatos disponíveis

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira

Manuais de Cinema III

Planicao e Montagem

LabCom Books 2010

i

i

i

i

i

i

i

i

Livros LabCom

www.livroslabcom.ubi.pt

Srie: Estudos em Comunicao

Direco: Antnio Fidalgo

Design da Capa: Madalena Sena

Paginao: Marco Oliveira

Covilh, 2010

ISBN: 978-989-654-043-2

i

i

i

i

i

i

i

i

ndice

Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Visualizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Planicao 13

O Plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Padro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Cultura visual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Estilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Arqueologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Tipologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Composio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Fotograa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Movimento de cmara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Montagem 93

Denio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Breve histria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Consideraes diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Predomnio da continuidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Modalidades e efeitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Dispositivos tcnicos e estilsticos . . . . . . . . . . . . . . . . 167

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Introduo

No descurando, necessariamente, a importncia do som no cinema, a

verdade que a visualizao , em muitas instncias e para inmeros

criadores, a operao fundamental da stima arte. Visualizar signica

conseguir transformar ideias sejam elas narrativas, temticas, formais,

etc. em imagens (no que nos importa, cinematogrcas). Para cumprir

esta tarefa no existe um mtodo ou um conjunto de procedimentos

universais e infalveis. partida, temos para cada autor ou artista

uma forma de fazer. No entanto, existem ferramentas e dispositivos,

quer discursivos quer tcnicos, que podem ser partilhados e usados com

benefcio por todos.

A planicao e a montagem so duas diligncias fundamentais

daquilo que se poder chamar de linguagem cinematogrca. E a dcou-

page e o storyboard so ferramentas muito teis para operar a este nvel.

No entanto, devemos armar, mais uma vez, que perfeitamente vi-

vel (e muitas vezes imprescindvel) recusar ou negar estas ferramentas.

Em muitas circunstncias contra as normas e os procedimentos que

se consegue ser criativo. Contudo, no conhecer as ferramentas nem os

procedimentos nossa disposio poder ser mais do que negligncia. . .

e extremamente nefasto.

Temos, portanto, a planicao e a montagem como dois momentos

decisivos da criao cinematogrca. Em princpio, trata-se aqui de

pensar um plano na sua autonomia e valor prprios, por um lado, e

na sua articulao com os demais planos e os seus signicados latentes,

por outro. Como mtodo, de certa maneira, devemos comear por fazer

corresponder cada plano a uma aco ou a uma ideia.

Um plano tem sempre uma justicao, mesmo que esta seja apa-

rentemente oculta. Ele resulta de uma ou vrias escolhas, mesmo se

inconscientes. Se se trata de uma obra narrativa, convm conhecer os

momentos decisivos da histria, perceber a importncia da clareza e

da continuidade do discurso, entender a relevncia dramtica de uma

imagem. Se se trata de uma obra experimental, convm perceber as

incidncias formais do plano, a sua autonomia, o seu tempo, a sua den-

sidade. Entre outras coisas. . .

Em qualquer caso, devemos necessariamente pensar a composio

i

i

i

i

i

i

i

i

2 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

do plano, a perspectiva que oferece, as propores que estipula, as hi-

erarquias que instaura, pois o que aparece numa imagem no deve ser

indiferente. H questes de escala, questes de profundidade, questes

de associao e justaposio. E de articulao: a montagem introduz

novos nveis de complexidade para as imagens, outros sentidos, outras

verdades, at certas mentiras. Em todo o caso, e de qualquer modo, so

sempre ideias que so colocadas em jogo no cinema, atravs da plani-

cao e da montagem, como atravs dos movimentos das personagens

ou da cmara.

Podemos ainda pensar na relao entre palavras e imagens, entre

ideias e objectos, entre o abstracto e o concreto. Para todas estas ope-

raes intelectuais exigentes como o so a planicao e a monta-

gem, dependendo dos gneros e dos estilos, das tradies ou das sub-

verses, oferecem as condies necessrias para um discurso cinemato-

grco abrangente e exigente. disso que se fala a seguir. E de alguns

utenslios apropriados para o conseguir.

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 3

Visualizao

Aps a concluso da primeira fase, a da redaco do guio de um lme

ou do desenvolvimento do conceito, altura de avanar no processo cria-

tivo, passando de uma exposio escrita das ideias para uma explorao

visual das mesmas. Alguns utenslios nos podero ser extremamente

teis. O guio constitui frequentemente, no demais sublinh-lo, um

momento fundamental da concepo de uma obra cinematogrca, so-

bretudo na sua modalidade narrativa. o momento em que as ideias

passam para o papel, pela primeira vez, recorrendo a uma estilstica

funcionalmente bem determinada. Prosseguindo esse trabalho de con-

cepo e preparao prvio rodagem ou lmagem, encontramos outros

dispositivos que servem de base a esse processo.

Ainda que as normas e formatos da planicao e do storyboard se

agurem agora bem mais exveis do que sucede na escrita do guio, de-

vemos ter sempre em ateno que estas ferramentas servem, igualmente,

para uma exposio e partilha clara e precisa das ideias entre os dife-

rentes intervenientes no processo criativo. Portanto, essa exibilidade

pode ser um trunfo se permitir adequaes momentneas e circunstan-

ciais com a nalidade de transmitir to bem quanto possvel as ideias

ou perspectivas dos criadores, mas um risco se no tiver em conta o

seu pressuposto funcional nevrlgico: o registo e comunicao de ideias

entre os membros de equipas tcnicas e artsticas abrangentes.

Alguns exemplos dos utenslios a que aludimos antes so o guio

tcnico (tambm designado por dcoupage ou planicao), o storyboard

e outros formatos, como mapas e diagramas que cada autor adequa s

suas necessidades. Estes instrumentos so fundamentais na criao e

produo cinematogrcas, mas o mesmo sucede tambm com as sries

televisivas ou os jogos de computador, pelo que alguns dos ensinamentos

que aqui possam ser colhidos so susceptveis de adequao e aplicao

em vrias reas. Em qualquer caso, todos eles devem ser entendidos

como formas de estudo prvio de uma obra que permitem explorar cria-

tivamente as potencialidades da ideia que se pretende concretizar, bem

como averiguar as suas possibilidades e exigncias em termos econmicos

e logsticos.

A planicao consiste em estabelecer quais as unidades mnimas e

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

4 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

fundamentais de um lme, ou seja, quais os planos que vo constituir

a obra. A diferena entre um guio (em ingls: screenplay) e um guio

tcnico (em ingls: shooting script) de um lme assenta no facto de o

primeiro se basear formalmente em cenas, enquanto o segundo se baseia

em planos.

O guio tcnico elaborado tendo como base o guio convencional

e procura descrever antecipadamente, plano a plano (da que seja o

instrumento mais comum da planicao), aquilo que o lme vai ser

(ou deve ser) depois de montado e terminado. Esta decomposio ou

fragmentao dos eventos que constam do guio em planos constitui uma

espcie de visualizao prvia do lme. Da tratar-se, evidentemente,

de um momento fundamental quer criativa quer produtivamente. Em

termos criativos, neste momento que se decidem algumas das mais

relevantes escolhas artsticas, ou seja, que o lme comea a tomar forma

enquanto tal. Em termos produtivos, neste momento que se avaliam

e ponderam as exigncias logsticas e os procedimentos necessrios

concretizao da viso artstica que sustenta a obra.

Assim, se o guio diz o que lmar, e da responsabilidade do guio-

nista, o guio tcnico diz como lmar, e da responsabilidade do realiza-

dor. Este acrescenta ao guio todas as indicaes tcnicas e estilsticas

(referentes ao som, iluminao, cor, aos tipos de plano e de movi-

mentos de cmara, etc.) que entenda necessrias ao prosseguimento do

processo criativo. Estas indicaes revelar-se-o decisivas no apenas

para o prprio autor, como para os restantes participantes na criao e

produo: entre outros, o director de fotograa, o designer de som, o

montador, o director artstico ou o produtor.

Se o objectivo do guio tcnico consiste em assegurar uma transmis-

so to exaustiva quanto necessrio e to exacta quanto possvel do que

ser premente ter em conta nas fases seguintes de trabalho (a lmagem,

a montagem, a ps-produo), devemos procurar identicar nele todos

os dispositivos tcnicos e estilsticos fundamentais (efeitos visuais e so-

noros, estratgias de montagem, opes de encenao, etc.) bem como

efectuar uma descrio pertinente e exacta do contedo de cada plano.

Assim sendo, e ainda que cada autor possa delinear a sua metodo-

logia de um modo exvel, ao conceber o guio tcnico de um lme,

devemos ter em ateno alguns aspectos que ajudam a disciplinar o seu

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 5

desenvolvimento. Passamos a descrever resumidamente alguns desses

preceitos.

Comeamos por referir que idealmente, a todas as aces, ou momen-

tos das mesmas, que so descritas no guio devem corresponder certos

planos (ou movimentos de cmara). No fundo, trata-se de responder

questo fulcral desta fase: como visualizamos a aco? Como a vamos

mostrar? Mesmo tendo em conta os imprevistos e surpresas quantas

vezes criativamente bencos que surgem no momento da lmagem ou

da montagem, o esforo deve ser sempre orientado no sentido de conse-

guir aquilo que seria o guio tcnico perfeito, ou seja, uma planicao

que, to minuciosa e exactamente quanto possvel, permita antever o

que ser a obra nal. Ao conseguir aproximar-se de uma planicao

ideal deste gnero, estaremos com certeza em vias de identicar as so-

lues criativamente mais promissoras e de escrutinar as diculdades

logisticamente mais inibidoras.

Depois, deve ter-se em conta que, sobretudo no cinema narrativo, a

escolha dos planos no inocente. Pelo contrrio, ela obedece a pressu-

postos fundamentais da linguagem cinematogrca. No havendo regras

estritas, existe, porm, um conjunto de normas que devem ser tomadas

em conta no momento da planicao. Essas normas sero abordadas

posteriormente, mas nunca demais alertar para a sua importncia

at, ou sobretudo, quando a ambio precisamente a sua subverso ou

recusa.

A melhor forma de conseguir uma planicao artisticamente satis-

fatria pode passar no apenas por uma aprendizagem terica e analtica

dos princpios fundamentais da linguagem cinematogrca, mas igual-

mente pela observao e estudo das obras mais relevantes da histria do

cinema, os chamados clssicos, bem como dos contributos mais inova-

dores da criao contempornea. Aprender a ver (e a imaginar, uma

vez que disso que se trata) imperioso e moroso. Imperioso por-

que nenhuma viso artstica inocente, mas, pelo contrrio, sempre

o resultado de uma confrontao com paradigmas e inuncias ou de

uma assumpo de tradies longamente maturadas. Moroso porque

se trata de um processo que implica necessariamente a inventariao, o

reconhecimento e o domnio das convenes acadmicas, bem como das

inovaes ou tendncias recentes.

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

6 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

S desse modo surge a oportunidade da ousadia e da ruptura, consis-

tentemente justicadas e criticamente valorizadas. Num lme de co,

uma escolha adequada de cada plano s se revela possvel a partir do

momento em que se avalia e entende o seu relevo dramtico e a sua per-

tinncia narrativa: que tipo de plano usar? Que informao privilegiar?

Que emoo transmitir? Como relacionar os planos entre si? Estas so

algumas das questes decisivas na escolha e combinao de planos (ou

seja, na planicao e, consequentemente, na montagem). Se colocar

estas questes fulcral, uma resposta adequada s mesmas ser ine-

vitavelmente o fruto de uma cultura visual suciente e exigentemente

maturada.

Uma vez que se trata de um documento de trabalho que ser consul-

tado, partilhado e, eventualmente, alterado por outros intervenientes no

processo criativo, deve tentar fazer-se na planicao um uso adequado

da nomenclatura (tipologia dos planos, dos movimentos de cmara, etc.)

de modo a permitir uma descodicao fcil e objectiva, sem ambigui-

dades ou incorreces. Ainda assim, convm referir que a terminologia

utilizada se pode revelar por vezes desfasada e voltil um bom ant-

doto passar inevitavelmente por assegurar, entre os intervenientes na

produo, o consenso e a coerncia das designaes.

Tratando-se de uma ferramenta de trabalho que guiar uma srie de

procedimentos posteriores, a planicao pode ser efectuada tendo j

em mente a forma nal do lme, ou seja, pode tomar em ateno que

se vai lmar para montar isto quer dizer que ao mesmo tempo que se

procura optimizar todos os recursos necessrios para a lmagem, pode

antecipar-se igualmente aquilo que ser a obra nal, aps a montagem.

Por m, devemos sublinhar que sendo certo que a inventividade e a

ousadia so fundamentais porque aspiram a acrescentar valor artstico

a uma obra, elas sero to mais potencializadas quanto mais se tenham

presentes e se dominem as normas elementares da linguagem audiovi-

sual mesmo se, reiteramos, o propsito a sua subverso ou ruptura

estilstica.

Uma forma de planicao formalmente especca o guio de duas

colunas, sendo que este nmero, por imperativos pontuais de diversa

ordem, pode ampliar-se conforme necessrio e conveniente. A sua forma-

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 7

padro consiste em duas colunas: na coluna da esquerda so referidas as

informaes relativas s imagens, e na da direita os dados relativos aos

sons (esta ordem pode ser, contudo, trocada). Este formato de guio

utilizado para produtos audiovisuais no-dramticos como document-

rios, lmes publicitrios, videoclips, lmes institucionais, entre outros,

nos quais o som e a imagem, normalmente, no possuem coincidncia

diegtica, isto , o som no inerente aco mostrada, mas surge como

um acrescento ou uma sobreposio em relao s imagens (atravs da

voz o, sobretudo).

Neste tipo de guio, uma linha vertical (visvel ou imaginria) di-

vide a pgina em duas colunas. O conjunto de preceitos anteriormente

enunciados a propsito do guio tcnico , genericamente, aplicvel aqui

(escrita clara, objectiva e selectiva, correcto uso da nomenclatura, etc.)

Se necessrio o que cada vez mais frequente a seguir ao guio

tcnico (ou simultaneamente, uma vez que existe uma elevada coincidn-

cia de objectivos e funes entre ambos) pode proceder-se realizao

do storyboard (que permite uma visualizao bem mais aproximada do

resultado nal, podendo assim antever diculdades e desenvolver solu-

es). O storyboard ser, ento, uma outra ferramenta de visualizao

prvia do lme, mais prxima ainda da obra nal do que o guio tcnico.

A utilizao do storyboard tem vindo a banalizar-se nos diferentes

tipos de produes cinematogrcas, e nas reas da publicidade ou do

videoclip quase um imperativo. Pode funcionar como alternativa ao

guio tcnico ou complement-lo e, em termos gerais, os aspectos for-

mais e funcionais acima indicados a propsito daquele so igualmente

vlidos. A sua importncia e a sua exigncia variam muito: imprescin-

dvel e minucioso nos lmes com muitos efeitos especiais e na animao;

incipiente ou inexistente no cinema de autor; completamente menospre-

zado no cinema experimental.

Tambm para o storyboard algumas normas estilsticas e morfolgi-

cas podem servir de referncia, ainda que exista uma ampla variedade

de mtodos e tipos de apresentao. Assim, pode assumir-se como uma

premissa inteiramente justicada o privilgio da apresentao da infor-

mao de uma forma visual e no verbal, uma vez que o objectivo

tentar ilustrar de um modo to el quanto possvel as imagens a pro-

duzir. Os desenhos do storyboard so um passo intermdio entre as

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

8 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

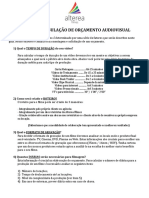

A coluna da esquerda re-

servada s IMAGENS. Deve

conter:

A coluna da direita reser-

vada aos SONS. Deve conter

indicaes acerca de:

identicao da cena (exte-

rior ou interior, lugar, dia

ou noite);

indicao dos planos ou

movimentos de cmara,

etc.

descrio sumria da aco;

aspecto e comportamento

da personagem;

indicao do ambiente geral

da cena (iluminao, adere-

os, cenrios, etc.);

outros.

voz o,

dilogo,

efeitos sonoros,

msica

outros

palavras do guio e as imagens do lme no storyboard, mais ainda do

que no guio, deve conseguir-se j ver o lme. Da que questes como a

perspectiva, o ngulo, as propores ou at parmetros rtmicos devam

ser, sempre que possvel, apresentados no storyboard.

Teoricamente, todo o processo de montagem de um lme pode ser

planicado previamente atravs de um desenvolvimento completo do

guio tcnico e do storyboard, no qual devem constar todos os planos

necessrios para lmar a histria, podendo incluir at a durao dos

mesmos. Claro que o sucesso absoluto deste mtodo implica um guio

perfeito, um storyboard perfeito e uma execuo perfeita de cada plano.

Se esta absoluta correspondncia entre planicao e lme nunca con-

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 9

seguida, ela deve ou pode, porm, constituir uma meta a atingir. Uma

vez que o storyboard procura representar gracamente imagens em mo-

vimento e sons, na sua concepo deve ter-se sempre em ateno um

uso adequado da sinaltica, a qual serve precisamente para colmatar

essa lacuna: a ausncia de movimento e de som.

Uma forma mais sosticada, e, tambm, mais exigente, de ultra-

passar esta insucincia passa pela animao de storyboards, por

simulaes computorizadas ou pela construo de maquetas. Sendo

que o dispndio de recursos inviabiliza, nas mais das vezes, a utilizao

destes mtodos, o recurso ao storyboard na sua forma comum torna-se

frequente. A sinaltica constitui, assim, um dispositivo grco vanta-

joso para a apresentao das ideias. Atravs dela podemos ilustrar as

mais diversas situaes, como, por exemplo: efeitos sonoros, solues

de montagem, movimentos de cmara, movimentos das personagens. O

objectivo sempre apresentar el, objectiva e claramente aquilo que ser

lmado e montado. O uso de setas para indicar movimentos de perso-

nagens ou de cmara, por exemplo, pode ser um dispositivo vantajoso

quando a qualidade grca dos desenhos seja insuciente.

Tal como o guio, tambm o storyboard deve obedecer a uma eco-

nomia de meios. Da que se deva escolher para ilustrar cada plano o

momento da aco que mais pertinente e adequadamente descreve, do

ponto de vista dramtico e narrativo, o acontecimento a que se refere

nesse sentido, poder ser til observar o modo como a gramtica da

banda desenhada opera. A banda desenhada, e as artes visuais em ge-

ral, podem, alis, ser uma ptima fonte de inspirao para a concepo

do storyboard na sua prtica esto condensadas dcadas (ou mesmo

sculos) de apresentao grca de acontecimentos de um modo to ex-

pressivo e econmico quanto possvel, atravs, por exemplo, da apresen-

tao selectiva e condensada dos ritmos da aco, das expresses faciais

ou da criao de ambientes.

A norma na concepo do storyboard faz corresponder um desenho

(ou seja, um quadrado) a um plano. nesse desenho que se procura

transmitir expressivamente quer as implicaes dramticas dos eventos

sobre as personagens quer a relevncia das aces das personagens para

o decurso da narrativa. E que podemos perceber os antecedentes e as

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

10 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

consequncias de um acontecimento. Existem, porm, planos que, pela

sua complexidade, podem necessitar de vrios desenhos para apresentar

convenientemente o seu contedo. Longos planos xos ou sosticados

movimentos de cmara contam-se entre os casos mais recorrentes. A

preocupao dever ser, nestas situaes, que cada quadrado do story-

board corresponda a um momento decisivo da aco.

Por m, importa salientar que o storyboard deve, necessariamente,

possuir uma apresentao cuidada que facilite a sua consulta por todos

os intervenientes que dele se ho-de socorrer (pginas numeradas, identi-

cao do projecto, numerao dos planos e das cenas, etc.). E interessa

referir ainda que estes utenslios possuem um grau de pertinncia muito

distinto em funo dos gneros cinematogrcos, estratgias criativas

e tipos de produo que, no limite, os podem tornar imprescindveis

para muitos e quase intolerveis para alguns. Cada qual saber deles

fazer o melhor uso, desde que conhea as suas vantagens e perigos.

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Planicao

11

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 13

O Plano

O domnio dos elementos essenciais da linguagem cinematogrca

plano, movimento de cmara e montagem seguramente um dos crit-

rios que permite identicar e distinguir as capacidades artsticas de um

realizador. atravs desse domnio que se pode levar a cabo um tra-

balho criativo sucientemente sustentado, uma vez que cada um destes

elementos ter implicaes inevitveis e decisivas na obra que se pre-

tende realizar. Planicar , ento, um passo possvel para criar uma

imagem especicamente cinematogrca seja na mente, seja no papel,

seja na cmara, seja na pelcula, seja no ecr.

A forma como vemos e lemos as imagens cinematogrcas , em

grande medida e para alm da cultura e rotinas visuais do especta-

dor , o resultado das opes do realizador no que respeita escolha

e organizao dos planos. sobre o plano cinematogrco que nos de-

bruamos agora, tentando compreender de forma sucientemente vasta

as consequncias da criao e justaposio dos planos cinematogrcos,

bem como os aspectos a ter em conta nessas operaes.

Comecemos por tentar uma denio de plano. Unidade mnima do

discurso flmico? Unidade de montagem? Imagem autnoma? O termo

plano um daqueles que, como sucede frequentemente na nomenclatura

cinematogrca, apresenta um considervel grau de polissemia, exis-

tindo diversas realidades que, ocasionalmente, so referidas atravs da

mesma designao, a de plano. Ainda assim, trata-se de uma noo

fundamental pois constitui seguramente uma das expresses mais utili-

zadas nos diversos discursos de que o cinema pode ser objecto, seja no

discurso comum, no analtico, no terico ou no crtico.

Mesmo correndo o risco de no ser absolutamente exacta ou suci-

entemente abrangente, no podemos deixar de adiantar uma denio

de plano bastante prxima da convencional. Assim, a noo de plano

por ns adoptada designa a unidade mnima da linguagem cinemato-

grca, isto , um segmento ininterrupto de tempo e espao flmico, ou

seja, uma imagem contnua entre dois cortes ou duas transies. To

resumida e simples quanto possvel, a denio que acabamos de propor

corre o risco de no contemplar todas as nuances conceptuais e percep-

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

14 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

tivas implicadas na ideia de plano. Ser inevitavelmente incompleta.

Esperemos que, pelo menos, seja operativa.

Estas nuances e diculdades podem advir de vrios factores e cir-

cunstncias, alguns dos quais analisamos aqui:

Em primeiro lugar, aquilo que se costuma designar por plano-sequncia,

e de que nos ocuparemos com mais detalhe noutra seco, desde sempre

colocou em questo a denio clssica de plano, uma vez que ele pode

ser, em grande medida, entendido no simplesmente como um plano,

mas igualmente como um conjunto mais ou menos vasto de potenciais

planos. Podemos dizer que num plano-sequncia esto contidos mlti-

plos hipotticos planos.

Em segundo lugar, os mais recentes desenvolvimentos das tecnologias

de manipulao de imagens cinematogrcas, sobretudo aquelas que se

centram em torno das tcnicas e do conceito de CGI (computer generated

imagery), vem colocar ainda mais vastas diculdades quando se trata

de identicar um plano ou de o denir. Por um lado, tal acontece na

medida em que numa mesma imagem podem coincidir elementos de

natureza muito diversa; por outro, a juno de imagens torna-se cada

vez mais difusa e/ou confusa, inviabilizando muitas vezes a percepo

de onde acaba uma imagem e comea outra.

Em terceiro lugar, desde sempre a coabitao de diferentes elemen-

tos numa mesma imagem dicultou a percepo de uma unidade per-

feitamente destacvel. Disso so exemplo as sobreposies, recurso to

frequentemente utilizado nas primeiras dcadas do cinema, ou os ecrs

divididos, cada vez mais recorrente nos dias que correm. Em qualquer

um destes casos podemos perguntar se se trata de um plano constitudo

por vrias imagens ou de uma imagem constituda por vrios planos.

Em quarto lugar, o prprio cinema de animao desde sempre colo-

cou em questo, e a diversos nveis, a ideia do plano enquanto unidade

perfeitamente demarcvel. E de dois modos complementares: em pri-

meiro lugar, quase poderamos dizer que a unidade mnima da animao

o fotograma, uma vez que este tipo de cinema pensado e realizado

imagem a imagem, pelo que o fotograma seria j um plano; em segundo

lugar, esta criao imagem a imagem permitiu desde sempre as mais so-

sticadas e inusitadas fuses e metamorfoses de elementos, muitas vezes

sendo indiscernveis os limites de um e de outro.

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 15

Em quinto lugar, tendemos a esquecer-nos frequentemente do som

a propsito desta questo. Devemos notar que muito frequentemente

os limites de uma imagem e dos sons que a acompanham ou circundam

esto longe de coincidir: sons que se sobrepem a diferentes imagens,

sons que no pertencem (narrativamente) quelas imagens, sons que

antecipam outras imagens ou sons que prolongam certas imagens so

disso exemplo.

Por ltimo, existe uma outra diculdade, essencialmente tcnica: em

alguns casos chama-se plano ao resultado de uma gravao ou lmagem

efectuada. Para evitar confuses, e talvez de uma forma mais correcta,

passaremos a designar esta operao por tomada de cmara ou take,

referindo-nos aqui quantidade de aco lmada entre o momento em

que o realizador d ordem de lmagem (aco) e o seu termo (corta).

Assim sendo, em funo destes factores de instabilizao da deni-

o de plano, ao descrever o plano cinematogrco como zemos antes,

assumimos o risco da incompletude em favor de uma suciente funciona-

lidade da noo proposta, a qual assenta, esperamos, num consenso m-

nimo acerca da matria designada. Necessariamente, todas estas obser-

vaes merecem de qualquer estudioso ou criador cinematogrco uma

mais vasta reexo.

Padro

Como reectir sobre a imagem cinematogrca, como identicar-lhe um

padro? Como compreender a sua especicidade, e as suas origens, e

os seus desvios, e as suas mutaes? Certamente, necessitamos de um

quadro de referncia. Antes de mais, a imagem cinematogrca marca

uma diferena tcnica em relao s imagens manuais e mesmo s ima-

gens que lhe so mais familiares, as imagens fotogrcas, pois acrescenta

a estas o movimento. Mas a verdade que, apesar destas diferenas,

podemos descrever uma espcie de arqutipo visual que atravessa estes

diversos tipos de imagens e que acaba por estabelecer os parmetros da

sua compreenso.

Assim, podemos identicar as caractersticas daquilo que podemos

designar por imagem clssica ou convencional, e as quais a imagem

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

16 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

cinematogrca partilha. Na sua modalidade xa, convencionalmente a

imagem tende a ser:

centrada: os elementos organizam-se em volta de um ponto central

que, de forma mais ou menos vincada, determina toda a compo-

sio o ponto de fuga da perspectiva , neste aspecto, decisivo e

ilustrativo;

frontal: a ideia de ponto de vista no seu sentido clssico instaura para

o espectador um lugar de frontalidade como o mais vantajoso,

seja numa perspectiva panormica, como acontece na paisagem,

ou focalizadora, como ocorre no retrato;

simtrica: existe uma noo de harmonia que assenta sobretudo na

ideia de simetria, ou seja, num equilbrio de foras, volumes e

superfcies, como se toda a representao aspirasse perfeio e

beleza das propores clssicas;

clara: os elementos da imagem tendem a ganhar uma clareza ntida ao

nvel da percepo, como se tudo devesse ou pudesse ser ilumi-

nado de modo a favorecer um exacto visionamento por parte do

espectador, tanto em profundidade como em detalhe;

perene: uma imagem criada e construda com o objectivo de per-

manecer imutvel, como uma concretizao denitiva da viso do

autor, sendo que as manipulaes da mesma se tendem a caracte-

rizar como excepes.

Quando juntamos o movimento imagem, podemos identicar ou-

tras caractersticas. A imagem cinematogrca clssica tende ento a

ser:

linear: as imagens sucedem-se numa linha contnua, como uma forma

de discurso, umas a seguir s outras em busca de uma forma e de

um sentido;

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 17

nica: as imagens apresentam-se apenas uma vez e uma de cada vez,

vericando-se o loop ou a repetio, bem como a diviso ou mul-

tiplicao, apenas a ttulo excepcional;

coerente: atravs da montagem, as imagens organizam-se num todo

em funo de um contexto que as interliga;

natural: existe uma tendncia para o naturalismo e o realismo nas ima-

gens cinematogrcas, em muito devido sua natureza mecnica.

Este conjunto de caractersticas acaba por congurar uma espcie

de matriz primordial da imagem, e em especial da imagem cinemato-

grca. E , em grande medida, o afastamento em relao a esta matriz

que nos pode dar conta da criatividade e da imaginao na cultura cine-

matogrca. As formas flmicas foram-se construindo em funo destas

premissas matriciais, umas vezes em acordo, outras em confronto com

as mesmas.

O cinema convive, portanto, com um conjunto de valores primor-

diais que constituem uma espcie de tradio secular. No entanto, as

imagens vivem cada vez mais num regime de grande mutao, quer em

termos estticos quer, sobretudo, em termos tcnicos: as tecnologias vi-

deogrcas e digitais acabariam por colocar uma srie de questes de

grande amplitude ao prprio cinema e aos seus criadores, ao ponto de

questionarem a prpria ontologia cinematogrca.

O vdeo introduz a possibilidade do directo; o digital oferece a pos-

sibilidade da manipulao em tempo real; logo, da interaco coloca

em questo a prpria ideia de plano, na medida em que a imagem no

existe para a montagem, mas antes para a explorao, como sucede nos

videojogos. A imagem torna-se cada vez mais efmera, vulnervel e

emergente.

H algo de intensamente mutante nas novas imagens. A ps-produo

digital permitir trabalhar a imagem a diversos nveis: tratamento de

cor, de luz, de contrastes, uso de ltros, insero de imagens, manipula-

o de velocidade, entre outros. Mas permitir igualmente a criao de

imagens at h bem pouco tempo do domnio da pura especulao: criar

cenrios absolutamente articiais e, quem sabe, um dia, personagens

igualmente articiais, assim como movimentos de cmara puramente

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

18 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

virtuais capazes de simular a penetrao da prpria estrutura molecular

dos objectos.

Estamos assim perante diversos regimes tcnicos da imagem que cor-

respondem a mltiplos regimes estticos: da imagem manual, destinada

exposio, prpria da pintura, imagem digital, minuciosamente ma-

nipulvel, passando pela imagem qumica do cinema destinada pro-

jeco, chegando imagem 3D, tendente imerso, podemos constatar

que, se existe realmente uma matriz fundamental que atravessa todas

estas imagens, existe igualmente um contexto de renovao permanente

da morfologia e da funo das imagens em movimento.

Como reparamos, h imensas imagens que precederam o cinema. E

muitas que o contextualizam e com ele se relacionam, da BD TV,

dos videojogos ao design. H igualmente uma tradio de simetria que

vericamos na pintura medieval ou na cruz de Cristo ou nas catedrais ou

no rosto e no corpo humanos. H tambm caos nas sequncias de aco

ou na cmara mo. H imagens que descrevem e imagens que narram:

o showing e o telling, a mimese e a diegese. E h a imagem-tempo e a

imagem-movimento. E a estereoscopia. Uma cultura visual profunda,

densa e inndvel, de que o cinema apenas um excerto, e que este no

deve recusar ou ignorar.

Cultura visual

Na criao cinematogrca, existem alguns aspectos que se revelam in-

contornavelmente decisivos e que remetem, de algum modo, para a ques-

to da cultura visual. Podemos mesmo colocar uma questo genrica

de inegvel relevncia, talvez a mais premente e incontornvel de todas:

o que se lma? A mesma h-de certamente dividir-se noutras interro-

gaes que, ao mesmo tempo que a expandem, tambm a recobrem e

a aprofundam: o que se mostra? O que se v? Vale a pena ento in-

ventariar e enunciar uma espcie de inqurito que nos permita perceber

para onde olhamos e o que vemos ao imaginar, ao lmar ou ao visionar

um lme. A emoo e os pensamentos das personagens, as ideias e as

intenes do realizador ou as expectativas e as crenas do espectador?

De algum modo, podemos responder, resumidamente, que a criao ci-

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 19

nematogrca contempla estas trs realidades perceptivas e semiticas

em simultneo: quem mostra, o que visto e quem v. Se tivermos

em ateno esta trade autor, obra, espectador podemos desdobrar

a questo sobre o que se v em diversas outras averiguaes. o que

faremos de seguida.

Para comear, trata-se, obviamente, de ver o lme. Antes de to-

dos os cdigos de decifrao e de leitura, est a obra perante ns.

esta sempre a experincia originria (e, em muitos aspectos, fulcral):

confrontamo-nos com imagens e sons. Mas o que podemos encontrar

ou o que devemos procurar nessas imagens? Antes de mais, podemos

procurar o cinema no seu sentido essencial, ontolgico e especco: que

vises nos so propostas que nenhum outro meio nos poderia facultar?

O que encontramos de especicamente cinematogrco num plano? No

fundo, entendendo o cinema de um ponto de vista artstico, esta a

questo fundamental que sempre se impe. Num lme haver cinema

ou, ento, para nada servir.

Depois, podemos procurar o autor nas imagens. de um estilo que

estamos a falar: o que nos oferecem as imagens que nos so propostas?

As marcas e as garantias de uma tradio? As rupturas de uma origi-

nalidade? De um ponto de vista crtico, so estes os dois critrios de

anlise e valorizao a ser tidos em conta: homenagem ou declinao.

Entre um e outro extremo sempre possvel refazer e recentrar a ques-

to criativa. E sempre ao autor que esta questo mais prementemente

ser colocada e a responsabilidade imputada: o gnio (a existir), a com-

petncia, o talento ou o compromisso s podem ser escrutinados, em

primeira instncia, a partir da anlise detalhada das imagens e do seu

autor nelas.

Mas se podemos procurar numa imagem cinematogrca o seu au-

tor, podemos de igual modo desvendar a presena do espectador: que

espectador est presente num lme? Podem as imagens funcionar, para

o espectador, como um espelho, como uma projeco, como um retrato,

como uma evocao, como uma memria? O espectador acabar por se

identicar sempre, em alguma medida, com a cmara e com aquilo que

ela mostra e aquilo que a cmara mostra , muitas vezes, determinado,

para o autor, pelo espectador potencial ou ideal ou hipottico. Mas im-

porta perguntar: que perl de espectador possvel desvendar no ecr,

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

20 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

que retrato do mesmo possvel traar a partir das imagens? que no

importa apenas saber que lme o espectador v, mas igualmente que

espectador pode ser visto no lme.

De igual modo, podemos desvendar e questionar as ideias que se

vem num lme ideias estticas, sobretudo, mas igualmente ticas;

ideias tcnicas, mas igualmente loscas. Nas imagens podemos, en-

to: procurar a sua concepo formal, as maneiras como organiza os

seus signicantes; inquirir os valores que elas disseminam, advogam ou

propem; deslindar o saber dos materiais e dos dispositivos (como se

fez o lme, com que meios?). E, por m, no devemos esquecer que

quando falamos de questionar as ideias num lme estamos inevitavel-

mente na via da losoa: trata-se de dedicar o pensamento ao cinema

ou de expor o pensamento em imagens. Como nas outras artes, tambm

no cinema importam sempre, num esforo ltimo, as ideias sejam as

grandes ideias, sejam as mais humildes.

So as ideias do cinema que nos ho-de permitir ver nele quer os pen-

samentos quer as aces humanas. neste sentido que nos movemos

quase sempre e quase inconscientemente entre a losoa e a antropolo-

gia do cinema. Mas podemos ainda chegar ao cinema atravs da histria

da histria do cinema e do cinema na histria. A histria do cinema

h-de permitir demarcar tendncias, pocas, momentos e padres dis-

tintivos e caractersticos. O cinema na histria h-de permitir-nos ver o

que em cada lme transparece de um tempo, de um lugar, das mudanas

e constncias de um mundo ou de uma era, das consequncias sofridas

e provocadas pelo cinema. Porque os lmes nos dizem tanto sobre o

momento e o local onde so feitos como sobre si mesmos.

Nas imagens podemos igualmente procurar a memria tanto como o

devir: por um lado, uma memria do cinema, um acrescento constante

a um o que se estende por mais de cem anos; por outro, um cinema da

memria, um cinema que procura compreender ou investigar a memria

subjectiva ou colectiva, seja atravs da co seja atravs do documen-

trio. Com a memria estar inevitavelmente ligado o devir: o cinema

h-de, em muitos casos, e sob diversas estratgias, tentar captar o devir

o devir fenomenolgico, o devir existencialista, o devir material, o de-

vir tecnolgico, o devir artstico, o devir cognitivo. O que muda (o devir)

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 21

e o que permanece (a memria) constituem um dos eixos fundamentais

de compreenso da imagem cinematogrca.

A subjectividade e o mundo acabam por se constituir como outro

dos eixos fundamentais para compreender as imagens: por um lado, uma

percepo que centra tudo num sujeito a partir desse lugar, desse

ponto de vista, que podemos enunciar um juzo, uma qualicao das

imagens, uma avaliao das obras, um cuidado do mundo; por outro

lado, todo o peso de um referente que nunca poderemos ignorar, de um

mundo que se constitui na sua espessura ontolgica, que se impe ao

olhar. Sujeito e objecto, homem e mundo, representaes e fenmenos

no se dispensam. E em muitos casos compensam-se: o homem oferece-

se ces onde o mundo carece de fascnio; o mundo impe-se como

azimute onde o homem pode rever a sua inquietude e assentar a sua

verdade.

Outros aspectos a ter em conta na criao das imagens e, por mai-

oria de razo, como haveremos de ver, na imagem cinematogrca tm

a ver com o todo e com a parte, com o antes e com o depois. Por um

lado, uma imagem sempre constituda de vrios elementos que se inte-

gram num todo; por outro lado, a imagem cinematogrca existe como

parte de um todo constitudo por outras imagens que lhe sucedem ou a

antecedem. Essa mltipla dimensionalidade em que a imagem cinema-

togrca se organiza determinante para a sua compreenso: decoupage

e montagem no so mais que a operacionalizao e concretizao desses

diversos aspectos e procedimentos (o todo e a parte, o antes e o depois).

Podemos tambm, e devemos seguramente, procurar nas imagens

cinematogrcas os trnsitos e mutaes, inuncias e anidades, pro-

cedncias e heranas, promessas e projectos nelas contidos. aquilo

que podemos designar por intertextualidade, ou seja, o modo como uma

imagem se liga a outra. Assim, se existe seguramente uma identidade

de cada imagem, uma singularidade que a demarca e caracteriza, no

menos verdade que em cada imagem podemos ver outras imagens

(e, logo, outros lmes): aquelas que a antecederam e que, de modo

mais velado ou assumido, constituem a sua genealogia; aquelas que ne-

las existem como potncia, aquelas que so, antes de mais, projectos,

eventualidades, possibilidades. H todo um patrimnio de experincias

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

22 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

e ousadias, de cnones e convenes dos quais uma imagem no pode

nunca libertar-se: para o futuro, como para o passado.

Mas as imagens cinematogrcas no se cingem meramente s suas

caractersticas visuais. Mesmo se, em muitas ocasies, a relao da ima-

gem cinematogrca com o som se revelou controversa, nela haveriam de

se descobrir igualmente inegveis virtudes. De um ponto de vista dra-

mtico ou narrativo, plstico ou rtmico, o som acabaria por se revelar,

em mltiplas instncias, e sob diversas modalidades (que haveriam de ir

da harmonia ao contraponto, da ilustrao ao sublinhado, da mtrica ao

subtexto, por exemplo), um dos elementos fulcrais da imagem cinema-

togrca. Assim as imagens cinematogrcas existem no apenas para

ser vistas, mas igualmente para ser ouvidas e, por vezes, mesmo para

ser ouvidas antes de ser vistas, ou sem ser vistas.

Assim sendo, ao imaginar, pensar e criar as imagens cinematogr-

cas, revela-se fundamental ter todos estes aspectos em ateno. em

funo das questes que pretendemos colocar com as nossas imagens

ou das respostas que pretendemos dar atravs delas que pensamos as

suas intenes e delineamos as suas formas. Pode ser aqui, neste co-

nhecimento mais ou menos vasto da cultura visual acumulada, que se

joga o momento criativo decisivo, aquele em que o autor perscruta o

seu caminho e o seu futuro: ou visionrio (capaz de apresentar aquilo

que se poderia descrever como um lme feito de imagens) ou convencio-

nal (propondo aquilo que podemos descrever como um lme de imagens

feitas).

Estilo

Cada autor tem ao seu dispor um vasto repertrio de elementos dis-

cursivos e tcnicos dos quais se pode socorrer para criar a sua obra.

As escolhas que efectua dentro desse repertrio acabaro por ditar o

seu estilo. No entanto, se certo que esta dimenso pessoal do fazer

que normalmente designamos por estilo, convm, porm, no esquecer

que esse mesmo estilo acabar, eventualmente, por se disseminar e os

seus ensinamentos por se transformar em patrimnio cultural e cria-

tivo isto , acabar por originar um conjunto de competncias que se

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 23

solidicaro, eventualmente, em convenes e tradies reconhecveis e

colectivamente partilhadas.

A utilizao recorrente de um determinado tipo de planos ou de

estratgias de mise-en-scne permite muitas vezes identicar padres

estilsticos ou marcas metodolgicas que nos possibilitam um melhor en-

tendimento da histria da criao cinematogrca, das tendncias, das

escolas ou dos cnones. As normas, convenes ou tradies prprias

de uma cinematograa, de um modelo narrativo ou de uma tendncia

visual podem muitas vezes ser discernidas em funo do uso reiterado

de determinados tipos de plano ou movimentos de cmara. Assim,

possvel identicar nas imagens cinematogrcas quer exemplos de rup-

tura quer certicados de tradio. Os ciclos e os processos de inuncia

acabam por ser visveis aquando de uma anlise mais atenta.

O tipo de planos pode ajudar-nos igualmente a perceber o tipo de

cena e a forma como esta construda. Assim, uma cena de grande

intensidade dramtica tende a ser mostrada atravs de planos cada vez

mais apertados, com o objectivo de aproximar mais e mais o espectador

da personagem, ao passo que uma cena preponderantemente de aco

tende a viver de planos cada vez mais rpidos, de modo a enfatizar

a tenso da mesma. Certamente, as excepes so incontveis, mas o

padro indesmentvel.

De igual modo, uma sequncia implica frequentemente uma orga-

nizao bem clara da sua decoupage: a um incio com planos relativa-

mente indiferentes quer em termos de escala quer em tempos de ritmo

sucedem-se planos de variao dramtica medida que uma sequncia

narrativa vai decorrendo. Assim, uma sequncia onrica, uma sequn-

cia de perseguio ou uma sequncia de dilogo so reconhecidas com

relativa facilidade pelo tipo de planos de que se socorrem.

Tambm os meios, materiais e dispositivos tecnolgicos podem ser

identicados e caracterizados atravs dos planos utilizados numa obra:

uma imagem a preto e branco, relativamente instvel, e com velocidade

algo distorcida tpica do cinema das primeiras dcadas; uma imagem

desenhada ou com marionetas tpica do cinema de animao; uma

imagem com muito gro remete para o documentrio; uma imagem de

cores saturadas comum no tecnhicolor.

Intimamente relacionada com a questo tecnolgica est a questo

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

24 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

da inter-discursividade: bastante frequente encontrarmos numa deter-

minada obra a convivncia de imagens de diversa provenincia tcnica

ou artstica. Assim, temos muitas vezes imagens de vdeo em convvio

com imagens qumicas, imagens de animao em convvio com imagens

reais, elementos grcos em convvio com elementos sonoros. Cada vez

mais, em funo do advento das novas tecnologias, assistimos a esta

miscigenao de matrias e discursos.

Se, como referimos, o estilo comea por ser, antes de mais, uma

assinatura individual, um sinal de distino, um saber (ou um sentir)

inimitvel, ele torna-se, de algum modo, o carto de identidade artstica

de um autor. do recurso a um determinado tipo de plano (tipicao

que advm de diversos factores, como a escala ou a durao, por exem-

plo) que muitos dos realizadores de maior renome retiram o seu prestgio.

Orson Welles, Michelangelo Antonioni, Andrei Tarkovsky, Sergio Leone,

Martin Scorcese ou Oliver Stone so disso exemplo.

Podemos ainda distinguir algumas estratgias criativas na utilizao

do plano. Por um lado, podemos falar de uma inclinao para a prepa-

rao minuciosa, para o clculo, para a previso, para o ensaio aturado

estaramos perante um controlo cuidado e exaustivo dos mais diversos

procedimentos, prprio do trabalho de estdio. Esta lgica do ensaio

comea muitas vezes na escrita do guio ou na execuo do storyboard.

Mesmo o documentrio no dispensa um trabalho de pesquisa prvio,

ainda que muito exvel.

Por outro, encontramos em muitos casos uma tendncia para o im-

proviso, para a assumpo da casualidade como oportunidade artstica,

para uma vivncia pura do devir criativo ou seja, para o acolhimento

da incerteza e o estmulo da perspiccia, to necessrias e to familiares,

por exemplo, ao documentarista. Este improviso h-de ser mesmo, em

muitos casos, perseguido ou imitado pela co como hipottica prova

de autenticidade das imagens. E ser em muitas situaes igualmente a

premissa de um programa de experimentao que o cinema no recusou

nunca e de que o cinema experimental seria extensamente ilustrativo.

Vale ainda a pena chamar a ateno para, em alguns casos, um privi-

lgio da autonomia do plano, ou seja, de um plano pensado, imaginado,

composto e organizado segundo uma lgica interna e auto-suciente

aquilo que poderamos designar por um cinema do plano ou da cena

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 25

(uma vez que uma cena tende a ser, neste caso, apresentada num nico

plano).

Em contraposio, podemos constatar, noutras situaes, um privi-

lgio da montagem, no qual cada plano adquire a sua integridade semn-

tica e o seu valor expressivo denitivo a partir da relao que estabelece

com os planos que o antecedem e lhe sucedem, numa lgica discursiva

que entende o texto cinematogrco como uma forma de interligao de

imagens falaramos aqui de um cinema da montagem.

Se o estilo aquilo que, usualmente, encontramos de mais singu-

lar numa obra, o gnero aquilo em que ela tende a aproximar-se e a

assemelhar-se aos trabalhos que a rodeiam. Podemos dizer, contudo,

que cada gnero encontrar o seu estilo prprio, na medida em que uma

srie de convenes acabam por se instituir e circular entre diversas

obras. E certos planos acabam por se tornar um patrimnio recorrente:

o grande plano do grito no lme de terror, o grande plano das lgri-

mas no melodrama, o plano do beijo no romance, o plano de detalhe

no western-spaghetti, o plano americano no duelo do western so alguns

exemplos. Ainda assim, cada autor reinventar estas premissas e a

sim, poder surgir um estilo prprio. E poderemos falar de estilo com

inteira propriedade.

Alm dos gneros, tambm os movimentos estticos tendem a encon-

trar um estilo colectivo que o uso de certos tipos de plano evidenciar.

Neste caso, a escolha de planos anda muitas vezes a par de uma ade-

so deliberada a um programa criativo. O uso da cmara ao ombro ou

mo um ptimo exemplo disso, e nos mais variados contextos: no

cinema directo, como modo de responder imanncia e urgncia dos

acontecimentos; na nouvelle vague, como forma de abordar as imagens

de um modo descomprometido; no Dogma 95, como forma de impor

constrangimentos estticos ao processo criativo.

Se continuarmos a descrever aquilo que poderemos designar como

formas estilsticas colectivamente partilhadas, podemos constatar que

o tipo de planos permite mesmo identicar certas constantes ou do-

minantes de uma cinematograa. Para ilustrar esta ideia parece-nos

pertinente indicar o contraste que, apesar das excepes que sempre

possvel encontrar, podemos encontrar entre o cinema europeu e o ci-

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

26 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

nema americano: um cinema do plano, da durao, da composio, no

primeiro caso; um cinema da montagem, do corte, do ritmo, no segundo.

Alm desta distino de algum modo geogrca, podemos ainda falar

de uma estilstica histrica. Queremos com isto dizer que, em alguns

casos, se torna facilmente identicvel a poca a que um lme pertence

atravs da anlise dos planos que o constituem. Por exemplo: o plano

xo e frontal, caracterstico dos primeiros anos do cinema, ou o zoom to

recorrente nas dcadas de 1960 e 1970. Claro que o pastiche e a pardia

instauram frequentemente, e cada vez mais, um jogo de incertezas neste

aspecto.

Estas so algumas das dominantes estticas e padres de pensamento

e imaginao do cinema. Na origem de todas elas esteve um estilo, uma

viso, uma singularidade. Houve algum que inuenciou e que foi inu-

enciado. Numa determinada poca e num certo lugar uma ideia nova

disseminou-se, seja ela to excntrica e ousada como a montagem acele-

rada do cinema de vanguarda francs dos anos 1920, seja ela a instituio

formal do campo/contra-campo, a mais convencional das ilustraes de

um dilogo. Em algum, contudo, nasceu sempre o estilo.

Arqueologia

Para ajudar a compreender um pouco melhor o que seja o plano, a ima-

gem cinematogrca, propomos agora uma breve arqueologia do mesmo.

Compreender o surgimento e evoluo quer da forma quer do conceito de

plano poder constituir um contributo fundamental para a compreenso

da prpria linguagem cinematogrca. A sua gnese enquanto modo de

expresso no pode, certamente, desligar-se de toda a tradio visual

que o antecedeu e que o conduziu realidade actual.

Mau grado ser possvel fazer remontar as origens da imagem cine-

matogrca s mais ancestrais representaes grcas, com a inveno

daquilo que usualmente se designa por perspectiva linear, no Renasci-

mento, a sua morfologia se comea a denir claramente e a instituir

posteriormente. A perspectiva consiste, na sua descrio mais resumida,

na escolha de um ponto de vista xo e na representao proporcional

dos elementos que ocupam o campo de viso. Este modo de representar

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 27

a realidade acabaria por tornar-se a forma comum no mundo ocidental

de criar a iluso de uma viso natural na observao e representao do

espao e dos fenmenos. Toda a nossa formao de espectadores assenta

neste modo de ver, numa tradio visual que, apesar de articialmente

criada (pela imposio da moldura e pela adopo das linhas de fuga),

assumiu, como referimos, o estatuto de modo de ver natural.

Com esta concepo e percepo de um espao homogneo e racional

resultante da perspectiva linear renascentista passamos de uma repre-

sentao medieval decisivamente modelada por uma lgica hierrquica

(por exemplo: Cristo maior que a os anjos, os senhores maiores que os

servos, etc.) para um modo de representao assente numa lgica de

propores, na qual se procura a objectividade mais do que o simbo-

lismo: os objectos diminuem em volume e proporo medida que se

afastam de um ponto de vista xo ocupado pelo observador (seja ele o

espectador ou o autor). No deixa, porm, de ser curioso notar como

a escala de planos, to relevante na linguagem cinematogrca, haveria

de se revelar um modo fulcral de criar hierarquias, de algum modo fa-

zendo retornar no interior da imagem racional cinematogrca a lgica

valorativa medieval.

Se a perspectiva linear da pintura exige um ponto de vista xo, num

lme, por seu lado, ao juntarem-se dois planos ou seja, variando o

ponto de vista , o cineasta cria uma nova experincia do espao, e do

tempo, a qual pode ser denominada por perspectiva sequencial. deste

modo que o espectador , ilusoriamente, levado para o interior do ecr,

para o espao da aco, a qual acompanha atravs da integrao dos

diversos momentos e elementos, isto , dos diversos planos e respectivo

contedo (personagens, lugares, etc.), num continuum perceptivo.

Notvel ainda que esta continuidade sequencial sobrevive apesar

dos cortes existentes entre planos e da consequente mudana de ponto de

vista, ou seja, apesar da montagem (ou, num sentido diferente, graas a

ela). A sucesso e a ligao entre planos esto, ento, no cerne daquele

que um dos procedimentos fundamentais da criao cinematogrca,

precisamente a montagem. E com a montagem, podemos diz-lo, que

verdadeiramente surge o plano cinematogrco: no j uma imagem em

si, mas uma imagem que existe em funo de outras imagens que a ho-

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

28 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

de contextualizar, que com ela se ho-de relacionar e que a ela ho-de

acrescentar e dela ho-de derivar sentidos.

Se tanto as normas empricas ou, mais formalmente, gramaticais

como o estudo terico desempenham um papel fundamental no trabalho

de criadores e analistas desde bem cedo na histria do cinema, o certo

que, no incio desta histria, a estilstica mais comum assumia o plano

como unidade auto-suciente, em duas modalidades fundamentais: as

vistas e os quadros (que, no fundo, so dois sinnimos aproximados do

conceito de plano, que antecedem).

As vistas, como os Lumire chamaram a muito dos seus lmes, con-

sistiam em lmar e mostrar um objecto, uma aco ou local recorrendo

a uma cmara xa, com a durao exacta de uma bobina de pelcula,

integrando o acidental e o aleatrio, sem grandes requintes de encenao

ou ensaio. De algum modo, podemos encontrar aqui algo da herana da

fotograa e da sua pretenso em registar o mundo, o seu devir e os seus

intervenientes, elementos que o documentrio no se inibiria, ao longo

do tempo, de assimilar e mesmo reivindicar.

Quanto ao quadro (tableau) pode ser visto (como o prova o traba-

lho de Mlis, um dos seus mais distintos criadores) como uma herana

do teatro e dos espectculos de variedades, mas tambm da pintura,

como o exemplicam as inmeras paixes de Cristo levadas tela pic-

trica e, posteriormente, ao ecr cinematogrco. O quadro era, neste

caso, objecto de minuciosa preparao e planicao (pelo que podemos

encontrar j aqui os germes do guionismo ou do storyboarding). Inici-

almente compostos por um plano nico, assumiriam progressivamente

uma organizao narrativa em srie, numa sucesso de quadros que cor-

respondiam, cada um, a uma cena ou um episdio que, no conjunto,

constituam a narrativa. Seguindo a lgica dos tableaux vivantes assu-

miam normalmente uma perspectiva teatral (cmara colocada no lugar

ideal frontal e central do espectador de teatro) e os espectadores

eram muitas vezes objecto de interpelao pelos actores.

Os quadros e as vistas so, ento, modos de representao que de-

vem ainda muito s prticas visuais e artsticas anteriores pintura,

fotograa ou ao teatro. Estamos, assim, num momento prvio da espe-

culao sobre a especicidade da linguagem cinematogrca. O cinema

comea a questionar-se e a constituir-se quando sente necessidade de co-

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 29

mear a decompor a aco em vrias imagens. Inicia-se ento a reexo

sobre a decoupage e, consequentemente, sobre a montagem. A partir da

o cinema autonomiza as suas modalidades expressivas.

Assim, progressivamente, medida que o procedimento criativo da

montagem ia substituindo a mera sucesso de quadros por uma de-

composio e articulao de imagens parcelares da aco, a ideia e a

designao de plano substitui a designao e a ideia de quadro ou de

vista. O cinema comea a instituir a sua prpria lgica discursiva.

esta fragmentao analtica da aco e das ideias, com as hierarquias e

focos de ateno que cria em cada mudana de plano, que instaura um

novo regime da cultura visual e promete o surgimento e a maturao

de uma linguagem cinematogrca propriamente dita e madura. Nos

EUA, nos anos 1910, Grith depura, atravs da planicao e da mon-

tagem, toda a retrica narrativa. Na URSS, nos anos 1920, Eisenstein

e Vertov, entre outros, elevam a montagem s suas mais complexas e

profcuas possibilidades criativas. Juntar dois planos nunca mais seria

o mesmo.

A passagem da perspectiva linear e da perspectiva teatral (as duas

modalidades da viso que antecedem e, em parte, determinam o olhar

cinematogrco) perspectiva sequencial, ou seja, montagem, , por-

tanto, um dos momentos fundamentais da cultura cinematogrca. O

outro momento decisivo , por seu lado, a mobilizao da cmara. A

tradio arreigada de um olhar xo, seja o da pintura seja o do teatro,

parece mesmo inibir, inicialmente, o movimento da cmara enquanto

hiptese discursiva. Porm, no tardaria que a cmara viesse a ser assu-

mida como um factor perceptivo, narrativo ou dramtico fundamental

a cmara como personagem, como narrador, como autor ou como

espectador haveria de encontrar na sua mobilizao formas discursivas

inauditas. H muitos pontos de vista para ela ocupar. David Grith,

Friedrich Murnau ou Abel Gance contam-se entre os primeiros a retirar

elevado partido artstico da mobilizao do dispositivo cinematogrco,

inaugurando uma linhagem visual que se estende at aos dias de hoje.

Anterior quilo que usualmente se designa por imagem real, j que

dispensa o cinematgrafo, uma outra modalidade comeava a desenvolver-

se: o cinema de animao. A ideia e a vontade de dar vida a objectos

e seres fotograma a fotograma acabaria por se revelar desde o incio do

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

30 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

cinema uma das reas de maior inventividade, constituindo-se muitas

vezes como um domnio de intensa e diversicada experimentao. A

especicidade tcnica da sua execuo permitiria, ao longo de mais de

um sculo, uma liberdade criativa extraordinria e em muitos aspectos

nica.

Experimentar foi igualmente o conceito chave para um conjunto de

criadores (os impressionistas em Frana, os abstraccionistas na Alema-

nha) que nos anos 1920 assumiram como premissa e mandamento ar-

tstico a expanso das possibilidades expressivas do cinema at aos seus

limites. A utopia de um cinema absoluto ou puro haveria de nortear

tanto as suas obras como as suas reexes tericas. Pela primeira vez a

imagem cinematogrca reivindicava para si uma especicidade incon-

fundvel, to distante quanto possvel das formas narrativas que, entre-

tanto, se tornaram dominantes. Nem teatro nem literatura, a imagem

cinematogrca quer ser ela prpria. Mau grado o fabuloso trabalho de

experimentao levado a cabo, a narrativa manter-se-ia, porm, a forma

cinematogrca dominante.

A imagem cinematogrca como geralmente entendida insepar-

vel, geneticamente, da imagem fotogrca. E, tal como esta, comea por

carecer de um elemento fundamental: o som. Os lmes das primeiras

dcadas so acompanhados por sons (orquestras, narradores, pianistas,

efeitos sonoros, etc.) mas faltava-lhes o som sncrono. No que essa

falta se tenha revelado, devemos diz-lo, como um entrave expressivo ou

uma insucincia artstica. Pelo contrrio: foi at ao nal da dcada

de 1920 que o cinema viveu talvez um dos mais prodigiosos perodos

criativos. Mas o som acabaria por se impor.

A imagem cinematogrca deste perodo , podemos diz-lo, muda.

E sem cor. O preto e branco seguramente um dos aspectos que me-

lhor caracteriza as primeiras imagens cinematogrcas. E que se haveria

de manter como caracterstica distintiva por muito tempo. O preto e

branco acabaria por, em muitos aspectos, permanecer na percepo e

na memria do espectador contemporneo como o signo visual de um

mundo cinematogrco arcaico. E um factor de nostalgia, de autentici-

dade ou, com o passar dos anos, de resistncia por parte do espectador.

Se os anos 1920 foram um perodo de profunda experimentao for-

mal no cinema, os anos de 1930 revelar-se-iam a poca da plena ar-

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 31

mao do cinema narrativo. Assim, podemos dizer que a imagem ci-

nematogrca no cinema clssico est intimamente ligada (e, de algum

modo, subordinada) narrativa. A imagem serve, sobretudo, para mos-

trar aces e caracterizar personagens. As imagens devem, neste con-

texto, ganhar uma qualidade dramtica que benecie a narrativa e uma

qualidade narrativa que benecie o drama. As imagens devem ser abso-

lutamente inteligveis, a montagem invisvel e a riqueza estilstica servir

(sempre) uma histria. At ao presente, a concepo cinematogrca

dominante (e no apenas nos EUA) no se alteraria.

Seria, porm, uma questo de tempo at a imagem cinematogrca

recuperar o desejo de liberdade criativa que caracterizou os anos de

1920. No se tratava de voltar a um cinema experimental em estado

puro. Tratava-se de experimentar a realidade como ela se nos apresenta

e a partir dela declinar a suposta perfeio do cinema de estdio. Com

o neo-realismo, o cinema torna-se urgentemente poltico sem tempo

(nem meios) para recriaes, encenaes e estrelas. A imagem assume

a sua natureza ontolgica e grandeza losca: a proximidade ao real.

E a montagem torna-se dispensvel ou mesmo interdita. A imagem

aproxima-se dos factos tanto quanto possvel. Antes de mais, interessa

a realidade.

A realidade acaba por se tornar igualmente o cerne de uma nova

vaga criativa em Frana, ainda que em sentido diverso. Estamos nos

incios dos anos 1960. J no se trata da realidade poltica da guerra,

j no se trata de denunciar a penria existencial. Trata-se agora de

se apoderar da realidade na sua evanescncia e imanncia. A realidade

torna-se ntima da imagem e a imagem ntima da realidade: de cmara

mo, pela rua, como se de um improviso se tratasse, os realizadores

da nouvelle vague parecem desenhar uma nova forma de olhar, uma

forma de ver autenticamente moderna: os enquadramentos instveis

acrescentam imagem o toque de autenticidade que o prprio Vertov,

com o seu programa de captao do imprevisto da vida, perseguiu. Seria

a portabilidade da cmara a garantir ao documentrio, igualmente, a sua

presena ubqua e espontnea: cinema-verit e cinema directo a esto,

por todo o lado, em busca da verdade do momento ou da verdade das

pessoas.

Entretanto, os EUA, que por esta altura (ainda) dominavam o ci-

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

32 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

nema a nvel mundial, viviam as contradies de uma nova era medi-

tica: a televiso vem ocupar um lugar de proeminncia no audiovisual.

Tambm por causa disso, as imagens do cinema nunca mais seriam as

mesmas. Por um lado, solues estilsticas como o zoom ou o slow-

motion ganham especial relevo. Por outro, o cinema procura combater

a familiaridade domstica da imagem televisiva que entra pela casa do

espectador da forma mais cmoda, tentando levar este sala de cinema

ento que o tamanho do ecr se comea a expandir e solues como

o cinerama (que acabaria por no vingar) e o cinemascope (acabaria

por prevalecer) so propostas. Esta procura do esplendor da imagem

cinematogrca haveria de passar igualmente pela adopo maioritria

da cor, com especial destaque para o technicolor, abandonando a ima-

gem a preto e branco que at ento era bastante comum. Experincias

como o 3D tambm se zeram. Fracassaram. Voltaram na actualidade.

Vingaro?

Se os EUA nos anos 1950 e 60 se preocupam sobretudo com a tcnica

que serve as imagens, na Europa as imagens so sobretudo preocupao

de uma singularidade autoral. Nunca como por estes anos a imagem

cinematogrca foi ou pretendeu ser to densamente rica, to pensada,

encenada, auto-consciente, auto-desconstrutiva; nem nunca exigiu tanto

tempo, convocou tantos saberes, acumulou tantas referncias culturais.

O cinema quer ser arte. E, para o conseguir, se aceita o triunfo da

narrativa convencional como sucede no cinema de autor, procura a ori-

ginalidade dentro, a partir ou, mais ocasionalmente, contra esse molde

e territrio. Nesse sentido, o cinema de autor distingue-se muito clara-

mente das vanguardas dos anos 1920, cujo programa esttico impunha

claramente a denegao da narrativa e a recusa de todas as contamina-

es literrias ou teatrais.

Da televiso haveria de, j nos anos 1980, vir uma nova proposta

esttica e um novo formato a que o cinema no seria indiferente: o vi-

deoclip. toda uma nova noo de ritmo e uma nova noo plstica

que vem inuenciar a esttica de muito do cinema das ltimas dcadas,

sobretudo nas obras mais mainstream. O estilo-MTV acabaria por se

instituir. Mas as prprias imagens cinematogrcas encontravam-se, no

incio dos anos 1980, em vias de sofrer uma nova e signicativa meta-

morfose especicamente tcnica, preparada nas dcadas anteriores: a

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 33

simbiose de imagens qumicas, caractersticas do cinema desde sempre,

com imagens electrnicas e videogrcas, tornava-se cada vez mais re-

corrente todo um vasto leque de novas possibilidades que se abre.

Esta nova condio tecnolgica das imagens cinematogrcas acaba-

ria por encontrar nas tecnologias digitais a sua mais recente mudana.

As imagens sem referente tornam-se cada vez mais recorrentes l-

mar actores contra um fundo verde ou azul que ser depois substitudo

por um cenrio virtual torna-se um fenmeno comum. Com estas no-

vas tecnologias as mais diversas reas da imagem seriam afectadas (e

no apenas os efeitos especiais da co tradicional): a animao, os

home-movies, os lmes experimentais ou o documentrio. De alguma

forma, podemos falar, portanto, de uma dupla tendncia das imagens

digitais: uma imagem domstica, muitas vezes tecnicamente imperfeita;

uma imagem espectacular, objecto de um vasto investimento plstico.

Assim, em jeito de concluso, podemos armar que, se como refe-

rimos antes, nunca a imagem cinematogrca procurou tanto a pureza

como nos anos de 1920 nem buscou tanto a singularidade como nos

anos de 1960, quase poderamos dizer que nunca como na actualidade

(e esta tendncia vem-se acentuando desde, precisamente, os nais dos

anos 1960, mas sobretudo nas ltimas duas dcadas) uma imagem de

cinema foi to profana, despretensiosa, despudorada; em muitos casos,

positivamente insignicante. Se os anos 1960 parecem assinalar o l-

timo momento de verdadeira sacralidade ou mesmo idolatria da imagem

cinematogrca, desde os anos 1980/90 que as mutaes tecnolgicas

impuseram cada vez mais apressadamente um regime da viso par-

ticularmente complexo, rico e, por vezes, contraditrio.

Tipologia

Ser sempre arriscado propor uma tipologia dos planos que no se torne

intil quando procure o rigor tcnico ou incompleta quando se bus-

que a descrio morfolgica. Todos concordamos que h muitos tipos

de planos. Porque h inmeros factores a partir dos quais possvel

descrev-los e categoriz-los. H planos rpidos e densos e metonmicos

e precisos e latentes e emblemticos e decisivos. H planos econmicos e

Livros LabCom

i

i

i

i

i

i

i

i

34 Manuais de Cinema III: Planicao e Montagem

simblicos e subjectivos e entalhados e imanentes e factuais e ccionais.

Nem uma enciclopdia nem um dicionrio nem um inventrio esgota-

riam a tipologia dos planos cinematogrcos. Mas precisamos de uma

grelha que, mesmo se limitada e sumria, consensualize a informao a

este respeito.

Podemos dizer que o discurso cinematogrco se desenvolve no cru-

zamento de vrias dimenses: o mundo e os seus fenmenos, os cineastas

e as suas vises, o espectador e as suas expectativas. A planicao , de

algum modo, o momento fulcral em que cada um desses cruzamentos se

d. Para proceder a essa planicao, ou seja, para comear a construir

um discurso especicamente flmico (intuitivo ou programtico, tanto

faz), o autor socorre-se de um vasto repertrio de planos cuja tipologia

se pode construir a partir das suas principais caractersticas morfolgicas

e funcionais, tendo em ateno, sobretudo, dois aspectos:

a escala, que, resumidamente, resulta da distncia a que a cmara

colocada do objecto;

o ngulo, que, simplisticamente, resulta da posio da cmara em

relao ao objecto.

Estes dois aspectos, eminentemente perceptivos, mas fundamentais

em qualquer estilstica, no esgotam, como est bom de ver, os critrios

de identicao e caracterizao dos planos cinematogrcos. Algumas

outras funes especcas permitem compreender a utilizao da imagem

cinematogrca no texto flmico, ou seja, o modo como um plano se

relaciona com os demais, como se integra no contexto e liga ao conjunto

da obra sobretudo ao nvel narrativo, mas no necessariamente, pois

no documentrio ou no cinema experimental o mesmo sucede.

A relevncia da relao e do contexto no signica, no entanto, que

cada plano no possa ser visto como uma unidade autnoma, auto-

suciente do ponto de vista esttico e expressivo; ou que no se possam

usar certos planos de alguma forma contra ou seja, problematizando

a transparncia e a inteligibilidade (tanto narrativa como conceptual).

Sendo que os planos surgem como resultado da fragmentao de uma

cena, ao pensarmos no cinema narrativo, o tipo de cinema dominante (e

cuja gramtica se estendeu a diversos outros mdia, como a televiso,

por exemplo), facilmente percebemos que a utilizao de um plano deve

www.livroslabcom.ubi.pt

i

i

i

i

i

i

i

i

Lus Nogueira 35

ter sempre em ateno o tipo de aco que retrata. Ou no cinema

experimental a ideia que desenvolve.