Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

A Cor Local No Conto A Parasita Azul, de Machado de Assis.

A Cor Local No Conto A Parasita Azul, de Machado de Assis.

Enviado por

Sandra BritoTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

A Cor Local No Conto A Parasita Azul, de Machado de Assis.

A Cor Local No Conto A Parasita Azul, de Machado de Assis.

Enviado por

Sandra BritoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Anais do SILEL. Volume 2, Nmero 2. Uberlndia: EDUFU, 2011.

A COR LOCAL NO CONTO A PARASITA AZUL, DE MACHADO DE ASSIS.

Vizette Priscila SEIDEL

Universidade Estadual Paulista Jlio Mesquita Filho IBILCE

vizetteps@gmail.com

Resumo: Este trabalho pretende apresentar uma leitura da relao entre cor local e as

categorias espao-tempo no conto A parasita azul, de Machado de Assis, de 1872. Na poca,

sob influncia romntica, havia uma cobrana para que os escritores adotassem a cor local de

seu pas. Dela, Machado de Assis no pode escapar, conforme nos mostrou John Gledson.

Dessa forma, no conto, h descries da natureza no padro que, na poca, os nossos

romnticos adotavam, mas, apesar disso, podemos pensar que esse conto seria sua resposta

para tal cobrana e veremos como essa caracterstica est presente no conto mencionado.

Parece-nos que Machado de Assis faz referncias cor local de forma irnica. O fato de o

escritor fluminense no acreditar que a literatura brasileira possa assim ser definida pela

incorporao do exotismo, o que nos revelado em seu artigo Instinto da nacionalidade, um

dos nossos principais indcios de que o ponto de vista ideolgico do espao-tempo em

Machado, mesmo quando aparenta render-se cor local, utiliza esse meio como forma de

desconstruo do iderio romntico.

Palavras-chave: Machado de Assis; contos, cor local; Romantismo.

Este trabalho pretende apresentar a relao espao-tempo no Brasil, durante o sculo

XIX, a partir da anlise do conto A Parasita azul, de Machado de Assis. Nessa poca, o

escritor fluminense tambm escreveu o artigo Instinto de Nacionalidade, no qual mostrou sua

viso sobre o Romantismo brasileiro e sobre a busca de uma identidade nacional,

especialmente ao se tentar desvincular a literatura brasileira da portuguesa, procurando, para

tanto, referncias nas de outros pases, e, em especial, na francesa. Para efetuar a presente

anlise, sero utilizados o artigo de John Gledson, intitulado 1872: A parasita azul fico,

nacionalismo e pardia, que aborda o modo como Machado ironizou certos conceitos

romnticos; o livro de Hlio Guimares, Os leitores de Machado de Assis, que explica o que

foi o projeto romntico brasileiro; e a obra A produo social da identidade e diferena, de

Tomaz Tadeu da Silva, que revela como, quando se gera uma identidade, gera-se tambm

uma diferena; entre outros. Essas obras ajudaro a compreender de que forma se processou a

busca pela identidade nacional durante um movimento literrio muito importante, o

Romantismo, e de que modo Machado de Assis trabalhou com as caractersticas da poca,

indo contra as mesmas, talvez por acreditar que no fossem adequadas sociedade brasileira

como um todo. por intermdio dessas anlises que se perceber como se deu a relao entre

a poca, sculo XIX, e o espao, Brasil, em questo.

Ao longo do sculo XIX, enquanto se buscava a identidade brasileira, constatou-se a

necessidade de desvincul-la da portuguesa, criando algo novo e prprio. No entanto, ao invs

Anais do SILEL. Volume 2, Nmero 2. Uberlndia: EDUFU, 2011.

2

dessa criao, o que ocorreu foi uma apropriao do modelo europeu, oferecendo-lhe, como

diferencial, apenas uma cor local. A maior prova disso talvez seja o fato de o ndio brasileiro

se parecer tanto com o cavaleiro medieval europeu. Nesse ponto, importante lembrar que a

identidade uma criao cultural e social, ou seja, que quem produz as classificaes

existentes a sociedade, e que foi graas a esse condicionamento social que se escolheu o

ndio, e no o negro, como representante da sociedade brasileira.

Tendo isso em vista, vale mencionar ainda que Machado de Assis denunciava a

sociedade de sua poca ao manifestar, por exemplo, sua opinio sobre construo da

identidade brasileira, tanto por intermdio do artigo acima referido, quanto de seus textos

literrios. Foi nessa conjuntura social que o autor fluminense publicou vrios de seus contos

no Jornal das Famlias. Pelo acima mencionado, a publicao machadiana nesse peridico

deve ser analisada cuidadosamente, j que as diretrizes desse jornal obrigariam, o ento jovem

escritor, a seguir um determinado perfil e a manter a mesma linha ideolgica adotada por

outros colaboradores. Nesse ponto, faz-se importante falar um pouco sobre o Jornal das

Famlias, criado pelo francs Baptiste-Louis Garnier, um dos maiores editores do sculo XIX,

no Brasil. Sempre atento aos interesses de seus leitores, Garnier iniciou sua vida profissional

como editor, no Brasil, com a Revista Popular (1858-1862), a qual, posteriormente, passou a

se chamar Jornal das Famlias (1863-1878). Este circulou durante quinze anos, sendo

destinado, sobretudo, ao pblico feminino, veiculando uma grande quantidade de textos

literrios, o que o tornou um importante auxiliador na difuso da literatura brasileira.

Segundo John Gledson (Gledson, 2003, p. 19), o Jornal era conservador,

apresentando, por exemplo, ensinamentos religiosos e crnicas culinrias. Sob esse enfoque,

percebem-se certas recorrncias no Jornal das Famlias, como, por exemplo, a descrio de

figurinos da moda, inspirados em roupas europeias, especificamente nas inglesas e francesas.

Esse fato revela como se buscava, em outros pases, algo que no havia aqui, j que,

utilizando o termo de Silva (2000), o Brasil possua uma identidade hbrida, que, no sendo

nenhuma das identidades originais, guardava traos dessas, e por esse motivo que a

identidade nacional detinha aspectos muito fortes das de outros pases e poucos prprios.

No artigo A colaborao de Machado de Assis no Jornal das Famlias:

subordinaes e subverses, Jaison Crestani (2006, p.3) analisa o peridico e conclui que se

tratava de

uma publicao preocupada com a instruo moral, destinada a

atender s expectativas de um pblico majoritariamente feminino,

oferecendo-lhe entre receitas culinrias, figurinos de moda, moldes,

bordados, desenhos e assuntos de utilidade e recreio uma literatura amena,

essencialmente romntica, determinada a emocionar as leitoras e a ocuparlhes o tempo, dissipando o tdio e as nvoas da melancolia.

Machado de Assis deveria escrever, portanto, contos que correspondessem s

expectativas das leitoras. Segundo Lcia Miguel Pereira, o resultado foram trabalhos

inconsistentes e falsos, ou uma

literatura amena de pura fantasia, sem nenhum fundamento na

realidade. Anedotas passadas no mundo convencional onde os desgostos

amorosos so os nicos sofrimentos, onde tudo gira em torno de olhos

bonitos, de suspiros, de confidncias trocadas entre damas elegantes.

(PEREIRA, 1955, p.135)

J Crestani v de forma diferente essa produo machadiana e consegue vislumbrar,

nesses contos repelidos pela crtica, elementos que fariam parte do maduro Machado de Assis,

aquele que escreveria uma obra-prima como D. Benedita. O criador das Histrias da meia

Anais do SILEL. Volume 2, Nmero 2. Uberlndia: EDUFU, 2011.

3

noite j estaria assumindo uma postura subversiva em relao aos padres de produo

estabelecidos pelo jornal, sobretudo no que diz respeito a questes relacionadas

moralidade, s formas de relacionamento com o leitor, tendncia romntica, ao modo de

caracterizao das personagens e extenso das histrias. (CRESTANI, 2006, p. 28)

Percebe-se que nesses contos h crticas ao casamento, ao amor materno, mulher

submissa, a todos os mitos do romance romntico brasileiro. Em A parasita azul, conforme se

ver, so bem visveis algumas dessas caractersticas.

Para se realizar a presente anlise, mostrar-se-, primeiramente, como era o projeto

romntico existente no Brasil e tentar-se- compreender a presso a que os escritores estavam

submetidos. Sabe-se que a independncia brasileira tornou urgente a afirmao da

nacionalidade do novo pas, e que a ex-colnia passou a nutrir uma espcie de desprezo por

todo e qualquer vnculo que pudesse colocar a literatura brasileira em situao de submisso

portuguesa. A Frana, grande centro irradiador de cultura da poca, tornou-se,

consequentemente, fonte de inspirao para os escritores que liam e admiravam as obras de

Balzac, Victor Hugo e Dumas.

Hlio Seixas Guimares, em seu livro Os leitores de Machado de Assis: o romance

machadiano e o pblico de literatura no sculo 19, observa que

A medida da discrepncia entre o projeto de representao da nao

pelo romance e sua eficcia como veculo de projeo da nacionalidade

dada pelo caso emblemtico d O guarani. Frequente e generalizadamente

referido como o grande romance popular brasileiro do sculo 19, esse talvez

seja o melhor exemplo do modo como a crtica, empenhada em definir a

especificidade da produo brasileira e construir os mitos literrios nacionais

e os mitos da nacionalidade por meio da literatura , encampou e endossou

o projeto formulado pelos romnticos de literatura extensiva, no sentido de

uma literatura que abarcasse e desse conta de representar o mximo possvel

da paisagem e da realidade brasileira. (2004, p.96)

V-se, portanto, que os romnticos buscavam a identidade por meio da fauna e flora

do pas. Nesse contexto, o ndio se tornou o representante principal do povo, ou seja,

esqueceu-se da origem mestia desse, formado no apenas por indgenas, mas tambm por

negros, mulatos, mestios e europeus. Assim, percebe-se que a realidade brasileira, ou,

melhor dizendo, a realidade imposta por uma parte da sociedade local, baseava-se na

descrio da cor local e do ndio, excluindo o restante. Gledson tambm revela, em seu artigo,

que os escritores dessa poca sofriam fortes presses para escrever de forma brasileira. O

prprio Guimares deixa isso claro ao dizer que a crtica considerou O Guarani como o

melhor exemplo de identidade do pas, mas, nesse ponto, deve-se perguntar em que medida

essa obra representaria realmente a identidade de toda a nao.

Dessa cobrana por uma escrita brasileira, Machado de Assis no pde escapar,

conforme mostra John Gledson: Havia, claro, uma presso considervel para que os

escritores contribussem construo de uma literatura nacional. No comeo da dcada de

1870, a presso sobre Machado de Assis, com sua crescente reputao, era para escrever de

uma maneira brasileira. (GLEDSON, 2008). No conto analisado, por exemplo, h

descries da natureza no padro seguido pelos romnticos brasileiros, mas, apesar disso,

pode-se indagar, analisando o modo como esses padres so desenvolvidos ao longo da

narrativa, se esse conto no seria uma resposta machadiana essa cobrana, uma crtica

velada a ela.

Anais do SILEL. Volume 2, Nmero 2. Uberlndia: EDUFU, 2011.

4

Para validar essa hiptese, tentar-se- revelar a forma irnica, utilizada por Machado,

para tratar dessas caractersticas. A Parasita Azul um conto longo, divido em sete captulos,

que difere de outros textos machadianos pelo fato de a estria no se passar no Rio de Janeiro,

sendo, inclusive, um dos poucos em que isso acontece. Nesse conto, a estria se desenvolve

parte em Paris, parte em Gois. O conto se inicia com o retorno de Camilo Seabra ao Brasil,

aps oitos anos morando na capital francesa, para estudar: (...) fora estudar medicina e

voltava agora com o diploma na algibeira e umas saudades no corao.(Assis, 1997, p.3). O

personagem regressa sua ptria a pedido do pai, que ameaa no lhe enviar mais dinheiro

caso no retorne. Como no havia, para o jovem Camilo, outro modo de manter a vida boemia

que tinha em Paris, principalmente aps a morte do padrinho, concorda em regressar, embora

contrariado, ao Brasil. Quando chega capital brasileira, na poca o Rio de Janeiro, encontra

um velho conhecido, Leandro Soares, que tambm est a caminho de Gois. Durante a

viagem, passam por vrias paisagens tpicas do interior brasileiro. Durante o tempo que

passam juntos, Soares fala de seu amor por Isabel e Camilo se recorda da moa, ainda criana.

Soares lhe conta, tambm, da rejeio que sofrera por parte dessa. Enquanto o trem caminha

para o destino final, Camilo sente saudades do velho mundo e realiza uma comparao entre

os dois lugares. A sua chegada na casa de seu pai se d de modo festivo e, nos primeiros

quinze dias depois de seu regresso, tudo ocorre tranquilamente. Porm, aps esse perodo, o

protagonista deseja voltar Europa, sentindo-se triste ao pensar que no se adaptaria

novamente terra natal. nesse estado de esprito que resolve conhecer Isabel pelo ...tal ou

qual mistrio com que se falava de Isabel... (idem, p.20). Quando a conhece, fica

impressionado com sua beleza, a qual no acreditava ser superior a da princesa russa por

quem era apaixonado, em Paris. Logo aps se conhecerem, acontece a festa anual de Esprito

Santo, onde Camilo tem um encontro com um senhor misterioso e baixo, que lhe revela que

Isabel guarda um segredo. Camilo se apaixona por Isabel, mas no compreende o motivo pelo

qual rejeitado, como foram os outros pretendentes, j que se sente superior a eles. No sabe

que essa rejeio decorria de que Isabel, quando criana, pedira a Camilo que lhe pegasse uma

parasita azul, que estava nos galhos de uma rvore. Ao ver seu pedido ser atendido, Isabel

passa a amar o jovem rapaz, mas no d uma chance a ele agora, j que ela acredita que seu

amor era antigo, enquanto que o do rapaz era recente. Quando Camilo descobre o amor da

moa por ele, decide fazer com que ela o aceite, fingindo que ir se suicidar. Isabel, ao saber

do ocorrido, desespera-se e aceita o amor de Camilo, casando-se com ele. Diante desse

acontecimento, Soares se sente desrespeitado e segue para a vida poltica, graas a ajuda de

Camilo que lhe oferece a candidatura. O filho do comendador Seabra encontra a felicidade em

terras brasileiras e no mais no velho mundo.

Depois dessa breve apresentao, tentar-se- mostrar como as caractersticas do

romantismo foram utilizadas no conto machadiano e, assim, entender como se dava a busca

pela identidade brasileira na poca.

Deve-se lembrar que esse o primeiro conto da coletnea de 1873, tendo sido

publicado pela primeira vez em 1872, no Jornal das Famlias. Percebe-se, nele, a presena de

fortes caractersticas romnticas, embora de forma irnica. Pode-se comear a anlise do

conto pelo prprio ttulo: sabe-se que a flor azul um dos smbolos romnticos, segundo

Scheel a flor representa a busca do poeta pela poesia, pela arte original. (2010, p.28). Temse aqui uma flor azul, porm se trata de uma planta parasita. Assim, se, de acordo com o

estudioso, a flor azul representa a busca pela arte original, pode-se imaginar se essa referncia

j no seria um questionamento machadiano sobre a identidade e a literatura nacional, ou seja,

se essas no seriam, como a flor, parasitas, no originais. A parasita apresentada quando se

confirma o amor de Isabel por Camilo,

Anais do SILEL. Volume 2, Nmero 2. Uberlndia: EDUFU, 2011.

5

Um dia viu Isabel uma linda parasita azul, entre os galhos de uma

rvore.

- Que bonita flor! Disse ela.

- Aposto que voc a quer?

- Queria, sim... disse a menina que, sem aprender, conhecia j esse

falar oblquo e disfarado.

O moo despiu o palet com a sem-cerimnia de quem trata com uma

criana e trepou pela rvore acima. Isabel ficou embaixo ofegante e ansiosa

pelo resultado. No tardou que o complacente moo deitasse a mo flor e

delicadamente a colhesse.

- Apanhe! Disse ele de cima. (Assis, 1997, p.36)

Antes desse episdio, sabe-se que a moa guarda um cadver de flor, seco, mirrado

(p.36), a espera de Camilo. Dessa maneira, pode-se questionar se Machado de Assis desejou

revelar a decadncia do Romantismo por meio do paralelo com a flor, smbolo da arte

original, que outrora fora bela e que agora era um cadver (...). Pode-se, tambm, indagar se

a escolha de uma parasita, ao invs de uma flor formosa, no denotaria uma possvel viso

machadiana de que a literatura nacional, assim como a flor, no seria mais do que um reflexo

de algo, do que uma imagem plida de um objeto original, forte e belo, no caso, das literaturas

europeias, em especial da francesa. A identidade brasileira seria, portanto, parasitria? Sabese que a primeira fase romntica considerada aquela que contribuiu para a formao da

identidade nacional na medida em que exaltava a cor local e o ndio. Mas a identidade do

Brasil seria apenas essa? Ao que tudo indica, o autor fluminense utilizou o smbolo da flor,

que representa a arte original, de forma subversiva; pode-se, at mesmo, acreditar que essa

seria a inteno de Machado ao escrever o conto, na poca. Como ele mesmo revelou em um

artigo publicado tambm em 1873: Interrogando a vida brasileira e a natureza americana,

prosadores e poetas acharo ali farto manancial de inspirao e iro dando fisionomia prpria

ao pensamento nacional. (Assis,1959, p. 29).

Outro fato importante, no artigo Instinto de Nacionalidade, publicado em 1873, foi a

revelao de como a literatura brasileira se limitava a tratar apenas da cor local: Devo

acrescentar que neste ponto manifesta-se s vezes uma opinio que tenho por errnea: a de

que s se reconhece o esprito nacional nas obras que tratam de assunto local, doutrina que, a

ser exata, limitaria muito os cabedais da nossa literatura (idem, p.31). Assim, percebe-se que

o autor discordava da ideia de que, para uma literatura ser brasileira, deveria tratar apenas da

natureza local. Isso ficou claro quando Machado de Assis abordou os problemas sociais e a

diversidade cultural, e considerou que, talvez, essas fossem caractersticas mais relevantes

para representar a nacionalidade brasileira do que as que os romnticos selecionaram. Sem

utilizar a cor local, a literatura machadiana deixaria de ser brasileira? Obviamente que no.

Constata-se, portanto, que, de forma velada, Machado desenvolveu, em suas obras, um

projeto de desmistificao do romantismo.

Sob esse vis, o uso da cor local, como o feito pelo autor fluminense no segundo

captulo do conto, pode ser uma forma de o autor realizar essa desmistificao:

De quando em quando chegam em seus ouvidos urros longnquos, de

alguma fera que vagueava na solido. Outras vezes eram aves noturnas, que

soltavam ao perto os seus pios tristonhos. Os grilos, e tambm as rs e os

sapos, formavam o coro daquela pera do serto, que o nosso heri admirava

decerto, mas qual preferia indubitavelmente a pera-cmico. (Assis, 1997,

p.14)

Nesse trecho consegue-se apreender a ironia existente em relao s caractersticas da

natureza local, j que o protagonista admirava decerto os sons desta, porm preferia

Anais do SILEL. Volume 2, Nmero 2. Uberlndia: EDUFU, 2011.

6

indubitavelmente a pera-cmico, ou seja, preferia algo europeu: o nacional era bom, mas o

estrangeiro era melhor. Esse trao da personalidade brasileira se faz presente at os dias

atuais. Tal interpretao se torna clara ao se recordar que Machado considerava, o romantismo

brasileiro, desgastado.

Conforme foi dito, pela leitura do artigo de John Gledson (2008), sabe-se que, na

poca, havia uma forte presso sob os escritores para escreverem de uma forma mais

brasileira, ou seja, exaltando a cor local. Porm, Machado de Assis no parecia concordar

muito com essa diretriz, de acordo com o apresentado, e, diante disso, que se pode acreditar

que o conto A parasita azul almejasse ser uma resposta irnica a essa cobrana.

Guimares (2004) revela tambm que o projeto romntico brasileiro foi muito restrito,

pois exclua as bases da cultura local. Alm disso, por ter se restringido ao mbito literrio,

excluiu, de sua discusso, grande parte da populao do pas, a qual, por ser iletrada, era

incapaz de entrar em contato com esses textos:

O projeto literrio de representao nacional constitua-se, portanto,

com uma boa dose de miopia e mistificao e uma compreenso bastante

restritiva do pas: no nvel da representao, exclua o escravo, segmento da

populao que constitua a fora produtiva local; no nvel da comunicao, a

excluso era ainda maior, uma vez que a atividade literria, extremamente

concentrada, atingia na melhor das hipteses poucos milhares de leitores e

auditores, reduzindo o pblico do romance nacional a uma pequena

multido. A crtica, por sua vez, ao considerar que os hbitos e interesses de

grupos restritos possam ser generalizados para toda a sociedade, encapam os

mecanismos de excluso implcitos no projeto romntico, com o qual

compartilha a crena na construo nacional pela literatura. (p.101)

Indo alm, nessa anlise, pode-se interpretar a questo da identidade pelo enfoque

dado por Bauman em seu livro Identidade. Partindo dessa obra, possvel analisar a

questo da liquidez da identidade na situao explicitada por Guimares, ou seja, usando as

ideias daquele terico podemos perceber que a identidade se adapta s situaes e se modifica

de acordo com os acontecimentos. Para Bauman (2005), no h mais uma identidade slida,

ela se altera de acordo com o contexto, como um lquido que adquire o formato do recipiente

que o contm ou, em outras palavras, a identidade se adequa ao que for necessrio em cada

situao. Assim, como na poca se buscasse ardentemente uma identidade, acabava-se preso

uma identidade europeizada, pois, embora se tentasse lhe dar um ar brasileiro, retornava-se

aos modelos europeus.

Percebe-se que definir a identidade de um pas um tanto difcil, afinal, se

complicado definir identidades individuais, ainda mais complicado ser estabelecer uma

identidade que sirva a toda uma nao. Na busca por essa construo, deve-se lembrar que a

formao da identidade tanto simblica quanto social, e que sempre existem outras

identidades que lhe servem como base.

Viu-se, ao longo desse trabalho, como aconteceu a construo social e simblica da

identidade brasileira durante o Romantismo: no sculo XIX, no Brasil, a maior preocupao

era criar uma definio prpria. Analisou-se smbolos que se imaginava caros cultura

nacional, e que se acreditava serem positivos. Conforme o abordado por Silva, quando h uma

identidade positiva, h tambm uma negativa, a qual no caso brasileiro parece decorrer de

preconceitos scio-histrico-culturais. Como os smbolos do negro e da miscigenao eram

negativos, utilizou-se somente a figura do ndio, porm de um ndio europeizado e, portanto,

mais fcil de ser aceito como heri nacional. De acordo com Hall (2000), pode-se pensar que

a identidade criada no sculo XIX era o ponto de apego momentneo, ou seja, que, naquele

momento, essa era a melhor identidade que se poderia gerar.

Anais do SILEL. Volume 2, Nmero 2. Uberlndia: EDUFU, 2011.

7

Tambm se constatou que Machado de Assis questionava a identidade nacional criada

pelos romnticos, tentando mostrar que a maneira como essa escola literria se desenvolveu

no pas no era a mais adequada, pois valorizava aspectos que no pertenciam cultura

nacional. Por meio da ironia e da subverso do ideal romntico, Machado mostrou a

necessidade de apresentar outro aspecto da sociedade. Infelizmente, porm, seu desejo parece

no ter sido compreendido e, at hoje, sua primeira fase de produo de contos considerada

romntica por alguns crticos.

Aparentemente, Machado de Assis fez referncias, cor local, de forma irnica, pois,

dentro do conto, de acordo com John Gledson, h a pardia de dois precursores machadianos:

Jos de Alencar e Manuel Antnio de Almeida. O fato de o escritor fluminense no acreditar

que a literatura brasileira possa ser definida pela incorporao do exotismo, segundo revela o

artigo Instinto da Nacionalidade, um dos principais indcios de que o ponto de vista

ideolgico da identidade, em Machado, mesmo quando aparenta render-se cor local, utiliza

esse artifcio como instrumento de desconstruo do iderio romntico. Acredita-se, portanto,

que o autor se decidiu pela publicao do livro, Histrias da meia noite, devido a seu projeto

de desmistificao do Romantismo, que poderia passar despercebido se ficasse restrito apenas

ao Jornal das Famlias, peridico feminino e adaptado sociedade de sua poca.

Referncias Bibliogrficas:

ASSIS, M. de. A parasita azul. In: Histrias da meia noite. So Paulo: Globo, 1997.

ASSIS, M. de. Machado de Assis: crtica, notcia da atual literatura brasileira. So Paulo:

Agir, 1959. p. 28-34: Instinto de nacionalidade.

AZEVEDO, S. M. A trajetria de Machado de Assis: do Jornal das Famlias aos contos e

histrias em livro. (Tese de Doutorado), So Paulo: USP, 1990.

BAUMAN, Z. Identidade: entrevista a Benedito Vecchi. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio

de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.

CRESTANI, Jaison L. A colaborao de Machado de Assis no Jornal das Famlias:

subordinaes e subverses. Revista Patrimnio e Memria, v.2, n.1, 2006.

GLEDSON, J. 1872: A parasita azul Fico, nacionalismo e pardia. In: Cadernos de

literatura brasileira. Nmeros 23 e 24. So Paulo: Instituto Moreira Salles, 2008.

________. Machado de Assis: fico e histria. So Paulo: Paz e Terra, 2003.

GUIMARES, H. de S. Os leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o pblico

de literatura no sculo 19. So Paulo: Nankin ediotiral: Editora da Universidade de So Paulo,

2004.

Anais do SILEL. Volume 2, Nmero 2. Uberlndia: EDUFU, 2011.

8

HALL, S. Quem precisa de identidade? IN: SILVA, T. T. (org.), HALL, S. WOODWARD,

K. Identidade e diferena: A perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis: Vozes, 2000, p.

103-133.

________. A identidade cultural na ps-modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

PEREIRA, L. M. Machado de Assis. Estudo Crtico e Biogrfico. Rio de Janeiro: Jos

Olympio, 1955.

SCHEEL. M. potica do romantismo: Novalis e o fragmento literrio. So Paulo: Editora

Unesp, 2010.

SILVA, T. T. A produo social da identidade e da diferena. In:___. (org.), HALL, S.,

WOODWARD, K. Identidade e diferena: A perspectiva dos estudos culturais. Petrpolis:

Vozes, 2000, p. 73-102.

Você também pode gostar

- VALLERIUS - Denise Mallmann - Regionalismo e CriticaDocumento18 páginasVALLERIUS - Denise Mallmann - Regionalismo e CriticaCamila DalcinAinda não há avaliações

- Mario - Oswald - Carlos - Silviano SantiagoDocumento16 páginasMario - Oswald - Carlos - Silviano SantiagoacdomainAinda não há avaliações

- Um estudo do ciúme em Machado de Assis: as narrativas e os seus narradoresNo EverandUm estudo do ciúme em Machado de Assis: as narrativas e os seus narradoresAinda não há avaliações

- Literatura Brasileira III 1360182914Documento43 páginasLiteratura Brasileira III 1360182914Joao Lucas Zanoni Silva100% (1)

- A Construção Da Cultura Literária Brasileira: Gonçalves Dias, o Consolidador Da Identidade Nacional Na Literatura Do Brasil - d5 - GONCALVES - DIASDocumento11 páginasA Construção Da Cultura Literária Brasileira: Gonçalves Dias, o Consolidador Da Identidade Nacional Na Literatura Do Brasil - d5 - GONCALVES - DIASLilianBritoAlvesAinda não há avaliações

- Eduardodias,+artigo Emília Água Viva 2017 2 Revisado 09 07Documento15 páginasEduardodias,+artigo Emília Água Viva 2017 2 Revisado 09 07Rodrigo ColevatiAinda não há avaliações

- 003 - O Romance de 30Documento22 páginas003 - O Romance de 30JoãoPauloAinda não há avaliações

- Uma Leitura Antropológica de Jorge Amado PDFDocumento25 páginasUma Leitura Antropológica de Jorge Amado PDFRômulo CastroAinda não há avaliações

- Cartas Sobre A Confederacao Dos TamoiosDocumento14 páginasCartas Sobre A Confederacao Dos Tamoiosleticia pereira pimentaAinda não há avaliações

- Mario Cesar Lugarinho - Nasce A Literatura Gay No BrasilDocumento11 páginasMario Cesar Lugarinho - Nasce A Literatura Gay No BrasilSandro AragãoAinda não há avaliações

- Literatura de Dois GumesDocumento3 páginasLiteratura de Dois GumesMarllon Valença100% (1)

- Contos - Machado de AssisDocumento4 páginasContos - Machado de AssisIce Man-YTAinda não há avaliações

- 13 Artigo A1 Rogerio SantosmacDocumento15 páginas13 Artigo A1 Rogerio Santosmacrogerio.santosAinda não há avaliações

- UM POETA NACIONAL - Rastreando Gonçalves DiasDocumento10 páginasUM POETA NACIONAL - Rastreando Gonçalves DiasLilianBritoAlvesAinda não há avaliações

- Artigo Luiza Baldo Identidade NacionalDocumento14 páginasArtigo Luiza Baldo Identidade NacionalAlexandre Piana LemosAinda não há avaliações

- Resenha - Literatura-HistóriaDocumento3 páginasResenha - Literatura-HistóriaAdriano DuarteAinda não há avaliações

- Estive lá fora: diálogos regionalistas na ficção de Ronaldo Correia de BritoNo EverandEstive lá fora: diálogos regionalistas na ficção de Ronaldo Correia de BritoAinda não há avaliações

- Fichamento Cândido Aparecimento Da FicçãoDocumento5 páginasFichamento Cândido Aparecimento Da FicçãoNayana Mota100% (2)

- Prova BR 4Documento6 páginasProva BR 4danielle.felicianoAinda não há avaliações

- A Teoria de Antonio Candido E A Formação Da Literatura AustralianaDocumento17 páginasA Teoria de Antonio Candido E A Formação Da Literatura AustralianaLiterrae TOAinda não há avaliações

- Formação Da Literatura Brasileira - CandidoDocumento13 páginasFormação Da Literatura Brasileira - CandidoJoão Ivo GuimarãesAinda não há avaliações

- O Epílogo de O Guarani e Os Caminhos Do Romance de AlencarDocumento18 páginasO Epílogo de O Guarani e Os Caminhos Do Romance de AlencarPaulo de Toledo100% (1)

- Raizes Do Brasil e o ModernismoDocumento8 páginasRaizes Do Brasil e o ModernismoPaulo KonzenAinda não há avaliações

- 2898-Texto Do Artigo-16704-1-10-20170228Documento11 páginas2898-Texto Do Artigo-16704-1-10-20170228NATHALIA MARIA TORRES DA SILVAAinda não há avaliações

- Astrojildo Pereira - Machado de Assis - Ensaios e Apontamentos Avulsos. 1-Livraria São José (1959)Documento138 páginasAstrojildo Pereira - Machado de Assis - Ensaios e Apontamentos Avulsos. 1-Livraria São José (1959)ana silva rosaAinda não há avaliações

- A Fabula de Um CronistaDocumento21 páginasA Fabula de Um CronistaJhony SkeikaAinda não há avaliações

- Anotações Sobre A Historiografia e A Crítica Da Literatura BrasileiraDocumento24 páginasAnotações Sobre A Historiografia e A Crítica Da Literatura BrasileiraHélder BrinateAinda não há avaliações

- Argumento Indianista e o Esforço Unificador de J.de AlencarDocumento22 páginasArgumento Indianista e o Esforço Unificador de J.de AlencarDenise SantiagoAinda não há avaliações

- Explorando os entremeios: Cultura & comunicação na literatura de João Guimarães RosaNo EverandExplorando os entremeios: Cultura & comunicação na literatura de João Guimarães RosaAinda não há avaliações

- 11984-Texto Do Artigo-44705-1-10-20210725Documento12 páginas11984-Texto Do Artigo-44705-1-10-20210725Silvana QuirinoAinda não há avaliações

- Discurso Literário e Construção Da Identidade Nacional BrasileiraDocumento10 páginasDiscurso Literário e Construção Da Identidade Nacional BrasileiraSueli SaraivaAinda não há avaliações

- Raizes Do Brasil ResumoDocumento11 páginasRaizes Do Brasil ResumoNazare GomesAinda não há avaliações

- Formacoes Da Literatura Brasileira de 18Documento8 páginasFormacoes Da Literatura Brasileira de 18Tiago FelAinda não há avaliações

- Saraiva KunzDocumento21 páginasSaraiva KunzTomacini Sinche LópezAinda não há avaliações

- COUTINHO, Afrânio. Da Representação À Busca de Expressão.Documento13 páginasCOUTINHO, Afrânio. Da Representação À Busca de Expressão.andersonfrasaoAinda não há avaliações

- Literatura Paulista e o Mito BandeiranteDocumento7 páginasLiteratura Paulista e o Mito BandeiranteRenato OliveiraAinda não há avaliações

- A Literatura Realista Brasileira em Quincas BorbaDocumento10 páginasA Literatura Realista Brasileira em Quincas BorbaCauan Elias1822Ainda não há avaliações

- MALATIAN, Teresa. Diplomacia e Letras Na Correspondência Diplomática. 1999Documento16 páginasMALATIAN, Teresa. Diplomacia e Letras Na Correspondência Diplomática. 1999koibobaAinda não há avaliações

- Análise Literária Da Obra A MORENINHADocumento18 páginasAnálise Literária Da Obra A MORENINHAEdilson Lobatp PinheiroAinda não há avaliações

- Escolas LiteráriasDocumento12 páginasEscolas LiteráriasLarissa LopesAinda não há avaliações

- Artigo Manuel BandeiraDocumento180 páginasArtigo Manuel BandeirasaulomaiaAinda não há avaliações

- Romantismo Século XIXDocumento12 páginasRomantismo Século XIXKarolsantanak10 KAinda não há avaliações

- A Crônica Machadiana Na Formação Da Literatura BrasileiraDocumento9 páginasA Crônica Machadiana Na Formação Da Literatura BrasileirasaracccAinda não há avaliações

- Literatura 2 CleideDocumento4 páginasLiteratura 2 CleideCleide LeandraAinda não há avaliações

- Artigo Literatura BrasileiraDocumento11 páginasArtigo Literatura BrasileiraVirginia Da Silva SantosAinda não há avaliações

- LUGARINHO, Mario - Nasce A Literatura Gay No Brasil (2008)Documento12 páginasLUGARINHO, Mario - Nasce A Literatura Gay No Brasil (2008)Hilda de PauloAinda não há avaliações

- La Relación Entre Rama y CandidoDocumento21 páginasLa Relación Entre Rama y CandidoFélix EidAinda não há avaliações

- A Construção Do Regionalismo Fantástico Na Literatura Brasileira Contemporânea PDFDocumento13 páginasA Construção Do Regionalismo Fantástico Na Literatura Brasileira Contemporânea PDFJADNA ALANA DE OLIVEIRA LIMAAinda não há avaliações

- Resumos Problemas Criticos Lit. BrasileiraDocumento13 páginasResumos Problemas Criticos Lit. BrasileiraInês BorgesAinda não há avaliações

- Interpretacao de Texto RomamDocumento3 páginasInterpretacao de Texto RomamSuelem Da Silva BitencourtAinda não há avaliações

- 13 Matheus Menarim Moers-163363060340285Documento1 página13 Matheus Menarim Moers-163363060340285Christian G. SeidlAinda não há avaliações

- Construção Do Canone Da NacionalidadeDocumento13 páginasConstrução Do Canone Da NacionalidadeAlessandra ValérioAinda não há avaliações

- Resenha Crítica - Primórdios Culturais Da Literatura NacionalDocumento5 páginasResenha Crítica - Primórdios Culturais Da Literatura Nacionaljessica.anjosAinda não há avaliações

- Literatura BrasileiraDocumento9 páginasLiteratura BrasileiraFrancielly Alves PessoaAinda não há avaliações

- Do Arcadismo Ao RomantismoDocumento19 páginasDo Arcadismo Ao RomantismoWells StefaniuAinda não há avaliações

- 12125-Texto Do Artigo-37292-1-10-20091201Documento9 páginas12125-Texto Do Artigo-37292-1-10-20091201Michelle CarolineAinda não há avaliações

- 1 Centro de Ensino Professor Juarez GomesDocumento8 páginas1 Centro de Ensino Professor Juarez GomesManoel SerraAinda não há avaliações

- 57565-Texto Do Artigo-184343-1-10-20220831Documento28 páginas57565-Texto Do Artigo-184343-1-10-20220831Raíra AlvesAinda não há avaliações

- Nasce A Literatura Gay No Brasil - 1 PDFDocumento9 páginasNasce A Literatura Gay No Brasil - 1 PDFIago MouraAinda não há avaliações

- Estatística para Leigos - Prof MSC Uanderson RebulaDocumento4 páginasEstatística para Leigos - Prof MSC Uanderson RebulaProf MSc Uanderson RébulaAinda não há avaliações

- Diabetes (20 Artigos)Documento38 páginasDiabetes (20 Artigos)Jones CostaAinda não há avaliações

- Balada Da Praia Dos CãesDocumento2 páginasBalada Da Praia Dos CãesIlda OliveiraAinda não há avaliações

- Surgical & Cosmetic Dermatology 1984-5510: IssnDocumento13 páginasSurgical & Cosmetic Dermatology 1984-5510: IssnFabiana MorgatoAinda não há avaliações

- O Que É Etnocentrismo?Documento3 páginasO Que É Etnocentrismo?Viviane ViAinda não há avaliações

- Situação Atual Do Pastor GambettaDocumento6 páginasSituação Atual Do Pastor GambettaLeonardo de Paula BrumAinda não há avaliações

- Projeto Ponte Rolante 25 TDocumento31 páginasProjeto Ponte Rolante 25 Tgercio_santos100% (1)

- O Poder Do Mentoring Nas Organizacoes Erlich PDFDocumento24 páginasO Poder Do Mentoring Nas Organizacoes Erlich PDFSilvio Custódio S JuniorAinda não há avaliações

- Resumos para o Exame 12ºDocumento1 páginaResumos para o Exame 12ºFeliciano Joaquim Cristo FerroAinda não há avaliações

- A Prática Dentro Do Politeísmo GaélicoDocumento73 páginasA Prática Dentro Do Politeísmo GaélicoAugusto BoaventuraAinda não há avaliações

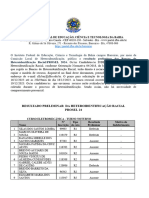

- Resultado Preliminar Bancas de Heteroidentificação Prosel 1 Chamada 24Documento7 páginasResultado Preliminar Bancas de Heteroidentificação Prosel 1 Chamada 24jhenniferlorranypAinda não há avaliações

- 1 Prática - Titulação PotenciométricaDocumento4 páginas1 Prática - Titulação Potenciométricalucas ronieryAinda não há avaliações

- DIREITO DO CONSUMIDOR e LGDP - CURSO RESIDENCIA 2023 - PROF. TATHIANE CAMPOS - FESUDEPERJDocumento80 páginasDIREITO DO CONSUMIDOR e LGDP - CURSO RESIDENCIA 2023 - PROF. TATHIANE CAMPOS - FESUDEPERJBeatriz AbreuAinda não há avaliações

- DANFe RetratoDocumento1 páginaDANFe RetratoBruna SouzaAinda não há avaliações

- Língua Portuguesa: in ' O Segredo Rio'' Miguel Sousa Tavares Oficina Do LivroDocumento4 páginasLíngua Portuguesa: in ' O Segredo Rio'' Miguel Sousa Tavares Oficina Do LivroPaula PiresAinda não há avaliações

- Como Fazer Boot Pela USB em Computadores Que Não Suportam Tal OpçãoDocumento5 páginasComo Fazer Boot Pela USB em Computadores Que Não Suportam Tal OpçãoalfacundesAinda não há avaliações

- Museu Dos CochesDocumento27 páginasMuseu Dos CochesBruno MouratoAinda não há avaliações

- Devolutiva - Direito Do Cliente, Dever Do PsicólogoDocumento3 páginasDevolutiva - Direito Do Cliente, Dever Do PsicólogoSan SanAinda não há avaliações

- DEPARTAMENTALIZAÇÃO - Estudos de CasosDocumento5 páginasDEPARTAMENTALIZAÇÃO - Estudos de Casosalessandraaju383Ainda não há avaliações

- 2859 - Uma Aromateca GastronômicaDocumento9 páginas2859 - Uma Aromateca GastronômicaMika Sant'anaAinda não há avaliações

- 17260D 2018 PDFDocumento175 páginas17260D 2018 PDFLuiz Victor100% (1)

- NR Cipeiro - BrunnoDocumento2 páginasNR Cipeiro - BrunnoElvis BorçatoAinda não há avaliações

- Redação Arroz Com FeijãoDocumento88 páginasRedação Arroz Com Feijãovanisgio100% (1)

- GEM - MSA - Avaliação Final Do Período 1 - Modelo 2Documento7 páginasGEM - MSA - Avaliação Final Do Período 1 - Modelo 2Alexander FreireAinda não há avaliações

- Book Eletrônico para Envio Ao Cliente - CompressedDocumento20 páginasBook Eletrônico para Envio Ao Cliente - CompressedMagali Costa Dos PassosAinda não há avaliações

- Trabalho Individual História 5 PeríodoDocumento2 páginasTrabalho Individual História 5 Períodosantincwb33010% (1)

- Exercícios Álgebra LinearDocumento17 páginasExercícios Álgebra LinearLuisCarlosMorgadoAinda não há avaliações

- Curso de MassagistaDocumento1 páginaCurso de MassagistaLuís MiguelAinda não há avaliações

- Execução - Ubirajara de Souza CarneiroDocumento6 páginasExecução - Ubirajara de Souza CarneiroVictor Hugo CoelhoAinda não há avaliações

- Apostila Tecnico Linguagem Musical IDocumento36 páginasApostila Tecnico Linguagem Musical ISrilis Leonel MouraoAinda não há avaliações