Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Urupes Conto Monteiro Lobato PDF

Urupes Conto Monteiro Lobato PDF

Enviado por

Edgar Alberto0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

12 visualizações28 páginasTítulo original

Urupes-conto-Monteiro-Lobato-pdf.pdf

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

12 visualizações28 páginasUrupes Conto Monteiro Lobato PDF

Urupes Conto Monteiro Lobato PDF

Enviado por

Edgar AlbertoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

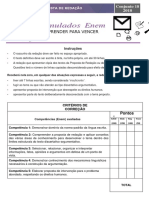

Você está na página 1de 28

Monteiro Lobato

Urupês

[conto]

São Paulo, 2012

© Editora Globo, 2012

© Monteiro Lobato sob licença da Monteiro Lobato Licenciamentos,

2012

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser apropriada e estocada em sistema

de banco de dados ou processo similar, em qualquer forma ou meio,

seja eletrônico, de fotocópia, gravação etc. sem a permissão dos de-

tentores dos copyrights.

Publicado originalmente no livro "Urupês" (Globo, 2007), de Monteiro

Lobato.

Edição: Luciane Ortiz de Castro

Edição de Arte: Adriana Bertolla Silveira

Edição Digital: Erick Santos Cardoso

Consultoria e pesquisa: Marcia Camargos e Vladimir Sacchetta

Preparação de texto: Página Ímpar

Revisão: André Lima, Cláudia Cantarin, Márcio Guimarães de Araújo e

Paulo Roberto Pompêo

Ilustração de J. U. Campos: Arquivo Família Monteiro Lobato

Editora Globo S.A.

Av. Jaguaré, 1.485 – Jaguaré

São Paulo – SP – 05346-902 – Brasil

www.globolivros.com.br

Índice

Capa

Folha de Rosto

Créditos

Monteiro Lobato

Urupês 1914

Monteiro Lobato

Monteiro Lobato, por J.U. Campos.

Homem de múltiplas facetas, José Bento

Monteiro Lobato passou a vida engajado em

campanhas para colocar o país no caminho

da modernidade. Nascido em Taubaté, inte-

rior paulista, no ano de 1882, celebrizou-se

como o criador do Sítio do Picapau Amare-

lo, mas sua atuação extrapola o universo da

literatura infantojuvenil, gênero em que foi

pioneiro.

Apesar da sua inclinação para as artes plásticas, cur-

sou a Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo,

por imposição do avô, o Visconde de Tremembé, mas se-

guiu carreira por pouco tempo. Logo trocaria o Direito pe-

lo mundo das letras, sem deixar de lado a pintura nem a fo-

tografia, outra de suas paixões.

Colaborador da imprensa paulista e carioca, Lobato

não demoraria a suscitar polêmica com o artigo “Velha

praga”, publicado em 1914 em O Estado de S. Pau-

lo. Um protesto contra as queimadas no Vale do Paraíba,

o texto seria seguido de “Urupês”, no mesmo jornal, título

dado também ao livro que, trazendo o Jeca Tatu, seu per-

sonagem símbolo, esgotou 30 mil exemplares entre 1918 e

1925. Seria, porém, na Revista do Brasil, adquirida

em 1918, que ele lançaria as bases da indústria editorial no

país. Aliando qualidade gráfica a uma agressiva rede de

distribuição, com vendedores autônomos e consignatários,

ele revoluciona o mercado livreiro. E não para por aí. Lan-

ça, em 1920, A menina do narizinho arrebita-

do, a primeira da série de histórias que formariam gera-

ções sucessivas de leitores. A infância ganha um sabor tro-

pical, temperado com pitadas de folclore, cultura popular

e, principalmente, muita fantasia.

Em 1926, meses antes de partir para uma estada co-

mo adido comercial junto ao consulado brasileiro em Nova

York, Lobato escreve O presidente negro. Neste seu

único romance prevê, através das lentes do “porviroscópio”,

um futuro interligado pela rede de computadores.

De regresso dos Estados Unidos após a Revolução de

30, investe no ferro e no petróleo. Funda empresas de pros-

pecção, mas contraria poderosos interesses multinacionais

que culminam na sua prisão, em 1941. Indultado por Var-

gas, continuou perseguido pela ditadura do Estado Novo,

que mandou apreender e queimar seus livros infantis.

Depois de um período residindo em Buenos Aires, on-

de chegou a fundar duas editoras, Monteiro Lobato mor-

reu em 4 de julho de 1948, na cidade de São Paulo, aos 66

anos de idade. Deixou, como legado, o exemplo de inde-

pendência intelectual e criatividade na obra que continua

presente no imaginário de crianças, jovens e adultos.

Urupês[1]

1914

Esboroou-se o balsâmico indianismo de Alen-

car ao advento dos Rondons que, ao invés de ima-

ginarem índios num gabinete, com reminiscências

de Chateaubriand na cabeça e Iracema aberta sobre

os joelhos, metem-se a palmilhar sertões de Win-

chester em punho.

Morreu Peri, incomparável idealização dum

homem natural como o sonhava Rousseau, protóti-

po de tantas perfeições humanas que no romance,

ombro a ombro com altos tipos civilizados, a todos

sobreleva em beleza de alma e corpo.

Contrapôs-lhe a cruel etnologia dos sertanistas

modernos um selvagem real, feio e brutesco, angu-

loso e desinteressante, tão incapaz, muscularmen-

te, de arrancar uma palmeira, como incapaz, mo-

ralmente, de amar Ceci.

Por felicidade nossa – e de Dom Antônio de

Mariz –, não os viu Alencar; sonhou-os qual Rous-

seau. Do contrário lá teríamos o filho de Araré a

moquear a linda menina num bom braseiro de

pau-brasil, em vez de acompanhá-la em adoração

pelas selvas, como Ariel benfazejo do Paquequer.

A sedução do imaginoso romancista criou

forte corrente. Todo o clã plumitivo deu de forjar

seu indiozinho refegado de Peri e Atala. Em so-

netos, contos e novelas, hoje esquecidos,

consumiram-se tabas inteiras de aimorés sanhu-

dos, com virtudes romanas por dentro e penas de

tucano por fora.

Vindo o público a bocejar de farto, já céptico

ante o crescente desmantelo do ideal, cessou no

mercado literário a procura de bugres homéricos,

inúbias, tacapes, borés, piagas e virgens bronzea-

das. Armas e heróis desandaram cabisbaixos, ru-

mo ao porão onde se guardam os móveis fora de

uso, saudoso museu de extintas pilhas elétricas

que a seu tempo galvanizaram nervos. E lá aca-

mam poeira cochichando reminiscências com a

barba de Dom João de Castro, com os franquis-

ques de Herculano, com os frades de Garrett e

que tais...

Não morreu, todavia.

Evoluiu.

O indianismo está de novo a deitar copa, de

nome mudado. Crismou-se de “caboclismo”. O

cocar de penas de arara passou a chapéu de pa-

lha rebatido à testa; a ocara virou rancho de sapé;

o tacape afilou, criou gatilho, deitou ouvido e é

hoje espingarda troxada; o boré descaiu lamenta-

velmente para pio de inambu; a tanga ascendeu a

camisa aberta ao peito.

Mas o substrato psíquico não mudou: orgu-

lho indomável, independência, fidalguia, cora-

gem, virilidade heroica, todo o recheio em suma,

sem faltar uma azeitona, dos Peris e Ubirajaras.

Este setembrino rebrotar duma arte morta in-

da se não desbagoou de todos os frutos. Terá o seu

“I Juca-Pirama”, o seu “Canto do Piaga” e talvez

dê ópera lírica.

Mas, completado o ciclo, em flor da ilusão

indianista virão destroçar o inverno os prosaicos

de ídolos – gente má e sem poesia. Irão os malva-

dos esgaravatar o ícone com as curetas da ciência.

E que feias se hão de entrever as caipirinhas cor

de jambo de Fagundes Varela! E que chambões

e sornas os Peris de calça, camisa e faca à cinta!

Isso, para o futuro. Hoje ainda há perigo em

bulir no vespeiro: o caboclo é o “Ai Jesus!” nacio-

nal.

É de ver o orgulhoso entono com que respei-

táveis figurões batem no peito exclamando com

altivez:

– “Sou raça de caboclo!”

Anos atrás o orgulho estava numa ascendên-

cia de tanga, inçada de penas de tucano, com dra-

mas íntimos e flechaços de curare.

Dia virá em que os veremos, murchos de pro-

sápia, confessar o verdadeiro avô:

– “Um dos quatrocentos de Gedeão trazidos

por Tomé de Sousa[2] num barco daqueles tem-

pos, nosso mui nobre e fecundo Mayflower”.

Porque a verdade nua manda dizer que entre

as raças de variado matiz, formadoras da naciona-

lidade e metidas entre o estrangeiro recente e o

aborígine de tabuinha no beiço, uma existe a ve-

getar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrá-

vel ao progresso. Feia e sorna, nada a põe de pé.

Quando Pedro I lança aos ecos o seu grito

histórico e o país desperta estrouvinhado à crise

duma mudança de dono, o caboclo ergue-se, es-

pia e acocora-se de novo.

Pelo 13 de Maio, mal esvoaça o florido de-

creto da Princesa e o negro exausto larga num uf!

o cabo da enxada, o caboclo olha, coça a cabe-

ça, imagina e deixa que do velho mundo venha

quem nele pegue de novo.

Em 15 de Novembro troca-se um trono vita-

lício pela cadeira quadrienal. O país bestifica-se

ante o inopinado da mudança[3]. O caboclo não

dá pela coisa.

Vem Floriano; estouram as granadas de Cus-

tódio; Gumercindo bate às portas de Roma; Inci-

tatus derranca o país.[4] O caboclo continua de

cócoras, a modorrar...

Nada o esperta. Nenhuma ferrotoada o põe

de pé. Social, como individualmente, em todos

os atos da vida, Jeca, antes de agir, acocora-se.

Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, mara-

vilhoso epítome de carne onde se resumem todas

as características da espécie.

Ei-lo que vem falar ao patrão. Entrou, sau-

dou. Seu primeiro movimento após prender entre

os lábios a palha de milho, sacar o rolete de fumo

e disparar a cusparada de esguicho, é sentar-se jei-

tosamente sobre os calcanhares. Só então destra-

va a língua e a inteligência.

– “Não vê que...”

De pé ou sentado as ideias se lhe entramam,

a língua emperra e não há de dizer coisa com coi-

sa.

De noite, na choça de palha, acocora-se em

frente ao fogo para “aquentá-lo”, imitado da mu-

lher e da prole.

Para comer, negociar uma barganha, ingerir

um café, tostar um cabo de foice, fazê-lo noutra

posição será desastre infalível. Há de ser de cóco-

ras.

Nos mercados, para onde leva a quitanda do-

mingueira, é de cócoras, como um faquir do Bra-

maputra, que vigia os cachinhos de brejaúva ou o

feixe de três palmitos.

Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no roman-

ce e feio na realidade!

Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo...

Quando comparece às feiras, todo mundo lo-

go adivinha o que ele traz: sempre coisas que a

natureza derrama pelo mato e ao homem só custa

o gesto de espichar a mão e colher – cocos de tu-

cum ou jiçara, guabirobas, bacuparis, maracujás,

jataís, pinhões, orquídeas; ou artefatos de taquara-

poca – peneiras, cestinhas, samburás, tipitis, pios

de caçador; ou utensílios de madeira mole – ga-

melas, pilõezinhos, colheres de pau.

Nada mais.

Seu grande cuidado é espremer todas as con-

sequências da lei do menor esforço – e nisto vai

longe.

Começa na morada. Sua casa de sapé e lama

faz sorrir aos bichos que moram em toca e garga-

lhar ao joão-de-barro. Pura biboca de bosquíma-

no. Mobília, nenhuma. A cama é uma espipada

esteira de peri posta sobre o chão batido.

Às vezes se dá ao luxo de um banquinho de

três pernas – para os hóspedes. Três pernas permi-

tem equilíbrio; inútil, portanto, meter a quarta, o

que ainda o obrigaria a nivelar o chão. Para que

assentos, se a natureza os dotou de sólidos, racha-

dos calcanhares sobre os quais se sentam?

Nenhum talher. Não é a munheca um talher

completo – colher, garfo e faca a um tempo?

No mais, umas cuias, gamelinhas, um pote

esbeiçado, a pichorra e a panela de feijão.

Nada de armários ou baús. A roupa, guarda-a

no corpo. Só tem dois parelhas; um que traz no

uso e outro na lavagem.

Os mantimentos apaiola nos cantos da casa.

Inventou um cipó preso à cumeeira, de gan-

cho na ponta e um disco de lata no alto: ali pen-

dura o toucinho, a salvo dos gatos e ratos.

Da parede pende a espingarda pica-pau, o

polvarinho de chifre, o São Benedito defumado,

o rabo de tatu e as palmas bentas de queimar du-

rante as fortes trovoadas. Servem de gaveta os bu-

racos da parede.

Seus remotos avós não gozaram maiores co-

modidades. Seus netos não meterão quarta perna

ao banco. Para quê? Vive-se bem sem isso.

Se pelotas de barro caem, abrindo seteiras na

parede, Jeca não se move a repô-las. Ficam pe-

lo resto da vida os buracos abertos, a entremostra-

rem nesgas de céu.

Quando a palha do teto, apodrecida, greta

em fendas por onde pinga a chuva, Jeca, em vez

de remendar a tortura, limita-se, cada vez que

chove, a aparar numa gamelinha a água gotejan-

te...

Remendo... Para quê?, se uma casa dura dez

anos e faltam “apenas” nove para ele abandonar

aquela? Esta filosofia economiza reparos.

Na mansão de Jeca a parede dos fundos bo-

jou para fora um ventre empanzinado, ameaçan-

do ruir; os barrotes, cortados pela umidade, osci-

lam na podriqueira do baldrame. A fim de neutra-

lizar o desaprumo e prevenir suas consequências,

ele grudou na parede uma Nossa Senhora enqua-

drada em moldurinha amarela – santo de masca-

te.

– “Por que não remenda essa parede, ho-

mem de Deus?”

– “Ela não tem coragem de cair. Não vê a es-

cora?”

Não obstante, “por via das dúvidas”, quando

ronca a trovoada Jeca abandona a toca e vai

agachar-se no oco dum velho embiruçu do quin-

tal – para se saborear de longe com a eficácia da

escora santa.

Um pedaço de pau dispensaria o milagre;

mas entre pendurar o santo e tomar da foice, su-

bir ao morro, cortar a madeira, atorá-la, baldeá-la

e especar a parede, o sacerdote da Grande Lei do

Menor Esforço não vacila. É coerente.

Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O

mato o beira. Nem árvores frutíferas, nem horta,

nem flores – nada revelador de permanência.

Há mil razões para isso; porque não é sua a

terra; porque se o “tocarem” não ficará nada que

a outrem aproveite; porque para frutas há o mato;

porque a “criação” come; porque...

– “Mas, criatura, com um vedozinho por

ali... A madeira está à mão, o cipó é tanto... ”

Jeca, interpelado, olha para o morro coberto

de moirões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça

e cuspilha.

– “Não paga a pena.”

Todo o inconsciente filosofar do caboclo

grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e

modorra. Nada paga a pena. Nem culturas, nem

comodidades. De qualquer jeito se vive.

Da terra só quer a mandioca, o milho e a ca-

na. A primeira, por ser um pão já amassado pe-

la natureza. Basta arrancar uma raiz e deitá-la nas

brasas. Não impõe colheita, nem exige celeiro. O

plantio se faz com um palmo de rama fincada em

qualquer chão. Não pede cuidados. Não a ataca a

formiga. A mandioca é sem-vergonha.

Bem ponderado, a causa principal da lom-

beira do caboclo reside nas benemerências sem

conta da mandioca. Talvez que sem ela se puses-

se de pé e andasse. Mas enquanto dispuser de um

pão cujo preparo se resume no plantar, colher e

lançar sobre brasas, Jeca não mudará de vida. O

vigor das raças humanas está na razão direta da

hostilidade ambiente. Se a poder de estacas e di-

ques o holandês extraiu de um brejo salgado a

Holanda, essa joia do esforço, é que ali nada o fa-

vorecia. Se a Inglaterra brotou das ilhas nevoentas

da Caledônia, é que lá não medrava a mandioca.

Medrasse, e talvez os víssemos hoje, os ingleses,

tolhiços, de pé no chão, amarelentos, mariscando

de peneira no Tâmisa. Há bens que vêm para ma-

les. A mandioca ilustra este avesso de provérbio.

Outro precioso auxiliar da calaçaria é a cana.

Dá rapadura, e para Jeca, simplificador da vida,

dá garapa. Como não possui moenda, torce a pul-

so sobre a cuia de café um rolete, depois de bem

macetados os nós; açucara assim a beberagem, fu-

gindo aos trâmites condutores do caldo de cana à

rapadura.

Todavia, est modus in rebus. E assim como ao la-

do do restolho cresce o bom pé de milho, con-

trasta com a cristianíssima simplicidade do Jeca

a opulência de um seu vizinho e compadre que

“está muito bem”. A terra onde mora é sua. Pos-

sui ainda uma égua, monjolo e espingarda de

dois canos. Pesa nos destinos políticos do país

com o seu voto e nos econômicos com o polvilho

azedo de que é fabricante, tendo amealhado com

ambos, voto e polvilho, para mais de 500 mil-réis

no fundo da arca.

Vive num corrupio de barganhas nas quais

exercita uma astúcia nativa muito irmã da de Ber-

toldo. A esperteza última foi a barganha de um

cavalo cego por uma égua de passo picado. Ver-

dade é que a égua mancava das mãos, mas inda

assim valia 10 mil-réis mais do que o rocinante

zanaga.

Esta e outras celebrizaram-lhe os engriman-

ços potreiros num raio de mil braças, granjeando-

lhe a incondicional e babosa admiração de Jeca,

para quem, fino como o compadre, “home”...

nem mesmo o vigário de Itaoca!

Aos domingos vai à vila bifurcado na magre-

za ventruda da Serena; leva apenso à garupa um

filho e atrás o potrinho no trote, mais a mulher,

com a criança nova enrolada no chale. Fecha

o cortejo o indefectível Brinquinho, a resfolgar

com um palmo de língua de fora.

O fato mais importante de sua vida é sem

dúvida votar no governo. Tira nesse dia da arca

a roupa preta do casamento, sarjão furadinho de

traça e todo vincado de dobras; entala os pés num

alentado sapatão de bezerro; ata ao pescoço um

colarinho de bico e, sem gravata, ringindo e man-

cando, vai pegar o diploma de eleitor às mãos do

chefe Coisada, que lho retém para maior garantia

da fidelidade partidária.

Vota. Não sabe em quem, mas vota. Esfrega

a pena no livro eleitoral, arabescando o aranhol

de gatafunhos e que chama “sua graça”.

Se há tumulto, chuchurreia de pé firme,

com heroísmo, as porretadas oposicionistas, e ao

cabo segue para a casa do chefe, de galo cívico na

testa e colarinho sungado para trás, a fim de no-

vamente lhe depor nas mãos o “dipeloma”.

Grato e sorridente, o morubixaba galardoa-

lhe o heroísmo, flagrantemente documentado pe-

lo latejar do couro cabeludo, com um aperto de

munheca e a promessa, para logo, duma inspeto-

ria de quarteirão.

Representa este freguês o tipo clássico do siti-

ante já com um pé fora da classe. Exceção, dísco-

lo que é, não vem ao caso. Aqui tratamos da regra

e a regra é Jeca Tatu.

O mobiliário cerebral de Jeca, à parte o sucu-

lento recheio de superstições, vale o do casebre.

O banquinho de três pés, as cuias, o gancho de

toucinho, as gamelas, tudo se reedita dentro de

seus miolos sob a forma de ideias: são as noções

práticas da vida, que recebeu do pai e sem mu-

dança transmitirá aos filhos.

O sentimento de pátria lhe é desconhecido.

Não tem sequer a noção do país em que vive. Sa-

be que o mundo é grande, que há sempre terras

para diante, que muito longe está a Corte com os

graúdos e mais distante ainda a Bahia, donde vêm

baianos pernósticos e cocos.

Perguntem ao Jeca quem é o presidente da

República.

– “O homem que manda em nós tudo?”

– “Sim.”

– “Pois de certo que há de ser o imperador.”

Em matéria de civismo não sobe de ponto.

– “Guerra? Te esconjuro! Meu pai viveu

afundado no mato pra mais de cinco anos por

causa da guerra grande.[5] Eu, para escapar do

‘reculutamento’, sou inté capaz de cortar um de-

do, como o meu tio Lourenço...”

Guerra, defesa nacional, ação administrativa,

tudo quanto cheira a governo resume-se para o

caboclo numa palavra apavorante – “reculuta-

mento”.

Quando em princípios da Presidência Her-

mes andou na balha um recenseamento esqueci-

do a Offenbach, o caboclo tremeu e entrou a ca-

sar em massa. Aquilo “haverá de ser reculutamen-

to”, e os casados, na voz corrente, escapavam à re-

dada.

A sua medicina corre parelhas com o civismo

e a mobília – em qualidade. Quantitativamente,

assombra. Da noite cerebral pirilampejam-lhe

apózemas, cerotos, arrobes e eletuários escapos à

sagacidade cômica de Mark Twain. Compendia-

os um Chernoviz não escrito, monumento de ga-

lhofa onde não há rir, lúgubre como é o epílogo.

A rede na qual dois homens levam à cova as ví-

timas de semelhante farmacopeia é o espetáculo

mais triste da roça.

Quem aplica as mezinhas é o “curador”, um

Eusébio Macário de pé no chão e cérebro tran-

cado como moita de taquaruçu. O veículo usual

das drogas é sempre a pinga – meio honesto de

render homenagem à deusa Cachaça, divindade

que entre eles ainda não encontrou heréticos.

Doenças hajam que remédios não faltam.

Para bronquite, é um porrete cuspir o doente

na boca de um peixe vivo e soltá-lo: o mal se vai

com o peixe água abaixo...

Para “quebranto de ossos”, já não é tão sim-

ples a medicação. Tomam-se três contas de ro-

sário, três galhos de alecrim, três limas de bico,

três iscas de palma benta, três raminhos de arru-

da, três ovos de pata preta (com casca; sem casca

desanda) e um saquinho de picumã; mete-se tu-

do numa gamela d’água e banha-se naquilo o do-

ente, fazendo-o tragar três goles da zurrapa. É in-

falível!

O específico da brotoeja consiste em cozi-

mento de beiço de pote para lavagens. Ainda há

aqui um pormenor de monta; é preciso que antes

do banho a mãe do doente molhe na água a ponta

de sua trança. As brotoejas saram como por en-

canto.

Para dor de peito que “responde na cacun-

da”, cataplasma de “jasmim de cachorro” é um

porrete.

Além desta alopatia, para a qual contribui tu-

do quanto de mais repugnante e inócuo que exis-

te na natureza, há a medicação simpática, base-

ada na influição misteriosa de objetos, palavras e

atos sobre o corpo humano.

O ritual bizantino dentro de cujas maranhas

os filhos de Jeca vêm ao mundo, e do qual não

há fugir sob pena de gravíssimas consequências

futuras, daria um in-fólio de alto fôlego ao Sílvio

Romero bastante operoso que se propusesse a

compendiá-lo.

Num parto difícil nada tão eficaz como en-

golir três caroços de feijão mouro, de passo que

a parturiente veste pelo avesso a camisa do mari-

do e põe na cabeça, também pelo avesso, o seu

chapéu. Falhando esta simpatia, há um derradei-

ro recurso: colar no ventre encruado a imagem de

São Benedito.

Nesses momentos angustiosos outra mulher

não penetre no recinto sem primeiro defumar-se

ao fogo, nem traga na mão caça ou peixe: a cri-

ança morreria pagã. A omissão de qualquer destes

preceitos fará chover mil desgraças na cabeça do

chorincas recém-nascido.

A posse de certos objetos confere dotes sobre-

naturais. A invulnerabilidade às facadas ou cargas

de chumbo é obtida graças à flor da samambaia.

Esta planta, conta Jeca, só floresce uma vez

por ano, e só produz em cada samambaial uma

flor. Isto à meia-noite, no dia de São Bartolomeu.

É preciso ser muito esperto para colhê-la, porque

também o diabo anda à cata. Quem consegue pe-

gar uma, ouve logo um estouro e tonteia ao chei-

ro de enxofre – mas livra-se de faca e chumbo pe-

lo resto da vida.

Todos os volumes do Larousse não bastariam

para catalogar-lhe as crendices, e como não há

linhas divisórias entre estas e a religião,

confundem-se ambas em maranhada teia, não

havendo distinguir onde para uma e começa ou-

tra.

A ideia de Deus e dos santos torna-se jeco-

cêntrica. São os santos os graúdos lá de cima,

os coronéis celestes, debruçados no azul para

espreitar-lhes a vidinha e intervir nela ajudando-

os ou castigando-os, como os metediços deuses de

Homero. Uma torcedura de pé, um estrepe, o fei-

jão entornado, o pote que rachou, o bicho que ar-

ruinou – tudo diabruras da corte celeste, para cas-

tigo de más intenções ou atos.

Daí o fatalismo. Se tudo movem cordéis lá de

cima, para que lutar, reagir? Deus quis. A maior

catástrofe é recebida com esta exclamação, muito

parenta do “Allah Kébir” do beduíno.

E na arte?

Nada.

A arte rústica do campônio europeu é opu-

lenta a ponto de constituir preciosa fonte de su-

gestões para os artistas de escol. Em nenhum país

o povo vive sem a ela recorrer para um ingênuo

embelezamento da vida. Já não se fala no campo-

nês italiano ou teutônico, filho de alfobres mimo-

sos, propícios a todas as florações estéticas. Mas o

russo, o hirsuto mujique a meio atolado em bar-

bárie crassa. Os vestuários nacionais da Ucrânia

nos quais a cor viva e o sarapantado da ornamen-

tação indicam a ingenuidade do primitivo; os is-

bas da Lituânia, sua cerâmica, os bordados, os

móveis, os utensílios de cozinha, tudo revela no

mais rude dos campônios o sentimento da arte.

No samoiedo, no pele-vermelha, no abexim,

no papua, um arabesco ingênuo costuma ornar-

lhes as armas – como lhes ornam a vida canções

repassadas de ritmos sugestivos.

Que nada é isso, sabido como já o homem

pré-histórico, companheiro do urso das cavernas,

entalhava perfis de mamutes em chifres de rena.

Egresso à regra, não denuncia o nosso cabo-

clo o mais remoto traço de um sentimento nasci-

do com o troglodita.

Esmerilhemos o seu casebre: que é que ali

denota a existência do mais vago senso estético?

Uma chumbada no cabo do relho e uns zigue-za-

gues a canivete ou fogo pelo roliço do porretinho

de guatambu. É tudo.

Às vezes surge numa família um gênio musi-

cal cuja fama esvoaça pelas redondezas. Ei-lo na

viola: concentra-se, tosse, cuspilha o pigarro, fere

as cordas e “tempera”. E fica nisso, no tempero.

Dirão: e a modinha?

A modinha, como as demais manifestações

de arte popular existentes no país, é obra do mu-

lato, em cujas veias o sangue recente do europeu,

rico de atavismos estéticos, borbulha de envolta

com o sangue selvagem, alegre e são do negro.

O caboclo é soturno.

Não canta senão rezas lúgubres.

Não dança senão o cateretê aladainhado.

Não esculpe o cabo da faca, como o cabila.

Não compõe sua canção, como o felá do Egi-

to.

No meio da natureza brasílica, tão rica de

formas e cores, onde os ipês floridos derramam

feitiços no ambiente e a infolhescência dos ce-

dros, às primeiras chuvas de setembro, abre a dan-

ça dos tangarás; onde há abelhas de sol, esmeral-

das vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida

dionisíaca em escachoo permanente, o caboclo é

o sombrio urupê de pau podre, a modorrar silen-

cioso no recesso das grotas.

Só ele não fala, não canta, não ri, não ama.

Só ele, no meio de tanta vida, não vive...

[1]Publicado em O Estado de S. Paulo, em 23 de dezembro de 1914. Nota

da edição de 2007.

[2]Tomé de Sousa veio ao Brasil com um carregamento de quatrocentos de-

gredados e uns tantos jesuítas. Nota da edição de 1946.

[3]Aristides Lobo: “O país assistiu bestificado à proclamação da Repúbli-

ca”. Nota da edição de 1946.

[4]O presidente Hermes da Fonseca! Nota da edição de 1946.

[5]Guerra do Paraguai. Nota da edição de 1946.

Thank you for evaluating ePub to PDF Converter.

That is a trial version. Get full version in http://www.epub-

to-pdf.com/?pdf_out

Você também pode gostar

- Antônio Olinto - Breve História Da Literatura Brasileira - 1500-1994 PDFDocumento100 páginasAntônio Olinto - Breve História Da Literatura Brasileira - 1500-1994 PDFJordan Alves100% (1)

- A História Concisa Da Literatura Brasileira - Alfredo BosiDocumento460 páginasA História Concisa Da Literatura Brasileira - Alfredo BosiESC2010100% (7)

- PDFDocumento42 páginasPDFMark Faviere100% (3)

- A crônica de Graciliano Ramos: de laboratório literário a instrumento de dissidênciaNo EverandA crônica de Graciliano Ramos: de laboratório literário a instrumento de dissidênciaAinda não há avaliações

- 3653269-Vol 1Documento922 páginas3653269-Vol 1Gilbert Oliveira100% (7)

- André Luiz Anselmi - Literatura Comparada - Seses, 2016 PDFDocumento121 páginasAndré Luiz Anselmi - Literatura Comparada - Seses, 2016 PDFArmando VicentiniAinda não há avaliações

- RomantismoDocumento72 páginasRomantismoIagonunes100% (1)

- Pedra Bonita (José Lins Do Rego)Documento210 páginasPedra Bonita (José Lins Do Rego)Gerson Cerón0% (1)

- VerbosDocumento37 páginasVerbosferrarie87988Ainda não há avaliações

- Aula 1 - Introdução À LiteraturaDocumento5 páginasAula 1 - Introdução À LiteraturaPré-Universitário Oficina do Saber UFFAinda não há avaliações

- Cidades Mortas (Conto) - Monteiro LobatoDocumento15 páginasCidades Mortas (Conto) - Monteiro LobatoFernando50% (2)

- Tese Utopia e DistopiaDocumento88 páginasTese Utopia e DistopiaAline100% (1)

- Manual de Articuladores - OclusaoDocumento20 páginasManual de Articuladores - OclusaoLucas Herisson Pavao NevesAinda não há avaliações

- Modernismo Na Literatura BrasileiraDocumento280 páginasModernismo Na Literatura BrasileiraRalney Fonseca100% (2)

- A Prosa Brasileira Contemporânea - PellegriniTania PDFDocumento230 páginasA Prosa Brasileira Contemporânea - PellegriniTania PDFMidiã EllenAinda não há avaliações

- Simulado Enem - Prova de RedaçãoDocumento3 páginasSimulado Enem - Prova de RedaçãoViviane RuffoAinda não há avaliações

- Simbolismo BrasilDocumento46 páginasSimbolismo BrasilMeyAinda não há avaliações

- BERNOULLI RESOLVE Português - Volume 1Documento24 páginasBERNOULLI RESOLVE Português - Volume 1TauaneAinda não há avaliações

- Revisão Enem LiteraturaDocumento32 páginasRevisão Enem LiteraturaRegina PortelaAinda não há avaliações

- Uso VirgulaDocumento25 páginasUso VirgulaClaudiane Gurgel BickelAinda não há avaliações

- O Efeito de RealDocumento4 páginasO Efeito de RealDani Rocha67% (3)

- 12 Acessorios de Tubulação IndustrialDocumento53 páginas12 Acessorios de Tubulação IndustrialSullyvan Lucilene OliveiraAinda não há avaliações

- Proposta de Redação - Enem 2020Documento2 páginasProposta de Redação - Enem 2020Fabiana0% (1)

- Literatura - Aula 16 - Machado de AssisDocumento6 páginasLiteratura - Aula 16 - Machado de AssisLiterature Literatura100% (4)

- 4 - BORTONI-RICARDO O Impacto Da Sociolingustica Na EducaoDocumento13 páginas4 - BORTONI-RICARDO O Impacto Da Sociolingustica Na EducaoLaura AzambujaAinda não há avaliações

- Análise de I JUCA PIRAMADocumento7 páginasAnálise de I JUCA PIRAMAJosianeADAinda não há avaliações

- Literatura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)No EverandLiteratura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)Ainda não há avaliações

- Exercicios CitaçõesDocumento4 páginasExercicios CitaçõesMarcelo SilvaAinda não há avaliações

- MetaisDocumento58 páginasMetaisJíllions FoundationAinda não há avaliações

- Jouve LeituraDocumento4 páginasJouve LeituramaisapacAinda não há avaliações

- Exercícios - Introdução À LiteraturaDocumento20 páginasExercícios - Introdução À LiteraturaA Banca100% (1)

- As Cinzas Do PurgatórioDocumento253 páginasAs Cinzas Do Purgatóriocorujinha11Ainda não há avaliações

- Pressuposto e SubentendidoDocumento56 páginasPressuposto e SubentendidoJoelma RibeiroAinda não há avaliações

- Renova 4.5 Rev01Documento19 páginasRenova 4.5 Rev01Luan MartinsAinda não há avaliações

- O homem da pós-modernidade: A literatura em reuniãoNo EverandO homem da pós-modernidade: A literatura em reuniãoAinda não há avaliações

- Gramática GerativaDocumento17 páginasGramática GerativaCaroline Gordon100% (1)

- Antonio Suarez Abreu Gramatica Minima para o Dominio Da Lingua PadraopdfDocumento178 páginasAntonio Suarez Abreu Gramatica Minima para o Dominio Da Lingua PadraopdfFabrícioQuadros100% (1)

- Estudo Dirigido - Felicidade ClandestinaDocumento2 páginasEstudo Dirigido - Felicidade ClandestinaGapriunaAinda não há avaliações

- Analise Cais Da SagraçãoDocumento141 páginasAnalise Cais Da SagraçãoFilipe LeiteAinda não há avaliações

- Clarice Lispector e João Guimarães RosaDocumento32 páginasClarice Lispector e João Guimarães RosaClaudiaAinda não há avaliações

- Artigos Definidos e IndefinidosDocumento13 páginasArtigos Definidos e IndefinidosBleiser Santos de LimaAinda não há avaliações

- Preconceito LingüísticoDocumento40 páginasPreconceito LingüísticoClau Olive FotosAinda não há avaliações

- Exercícios Barroco ArcadismoDocumento3 páginasExercícios Barroco ArcadismoThyara AndradeAinda não há avaliações

- O Conto Do Moleiro - Uma Proposta de AnáliseDocumento12 páginasO Conto Do Moleiro - Uma Proposta de AnálisemarianotavaresAinda não há avaliações

- Arcadismo e BarrocoDocumento5 páginasArcadismo e BarrocoPaula Martins100% (1)

- Resenha - Entrando No BosqueDocumento7 páginasResenha - Entrando No BosqueLeonardo Barreiros Rocha100% (1)

- Gêneros Literários - Angelica SoaresDocumento22 páginasGêneros Literários - Angelica SoaresEduarda RodriguesAinda não há avaliações

- Intertextualidade - Aula ProntaDocumento28 páginasIntertextualidade - Aula ProntaMárcia VanessaAinda não há avaliações

- Lilith Balanganda - Uma Análise Da Poesia de Elisa Lucinda - Marciano LopesDocumento12 páginasLilith Balanganda - Uma Análise Da Poesia de Elisa Lucinda - Marciano LopesMarciano Lopes e Silva100% (1)

- Apoio À Aprendizagem: Língua PortuguesaDocumento16 páginasApoio À Aprendizagem: Língua PortuguesaSocial Connect0% (2)

- São Bernardo - QuestõesDocumento6 páginasSão Bernardo - QuestõesJorge AlessandroAinda não há avaliações

- Literatura BNCC Abilio Pacheco NotasDocumento15 páginasLiteratura BNCC Abilio Pacheco NotasAbilio PachecoAinda não há avaliações

- 1972 - A Verdadeira História Do ParaísoDocumento28 páginas1972 - A Verdadeira História Do ParaísoRaimon NixAinda não há avaliações

- Avaliação Diagnóstica PE: CadernoDocumento21 páginasAvaliação Diagnóstica PE: CadernoDEPARTAMENTO DE ENSINOAinda não há avaliações

- Plano de Ensino - Literatura Comparada - 6º e 7º - 2021Documento3 páginasPlano de Ensino - Literatura Comparada - 6º e 7º - 2021Graciane CristinaAinda não há avaliações

- Crôncia - Aula de InglêsDocumento3 páginasCrôncia - Aula de InglêsSandra Lucia SilvaAinda não há avaliações

- Apostila Literatura BrasileiraDocumento274 páginasApostila Literatura BrasileiraJuliano Menezes67% (6)

- Principios e questões de philosophia politica (Vol. II)No EverandPrincipios e questões de philosophia politica (Vol. II)Ainda não há avaliações

- Urupês ContoDocumento6 páginasUrupês ContoCaio MirandaAinda não há avaliações

- Monteiro Loba ToDocumento10 páginasMonteiro Loba ToYasmim FellippeAinda não há avaliações

- Urupês Conto CompletoDocumento6 páginasUrupês Conto CompletoCarlos GomesAinda não há avaliações

- 04 - HackedDocumento132 páginas04 - HackedMariah MaruriAinda não há avaliações

- Tipos de PartoDocumento2 páginasTipos de PartoVilma PereiraAinda não há avaliações

- Antero de QuentalDocumento4 páginasAntero de QuentalMartaAinda não há avaliações

- Negociacao-EmpresarialDocumento66 páginasNegociacao-EmpresarialRafael Bucciardi EstevesAinda não há avaliações

- Catalogo Surya Maio22 WebDocumento9 páginasCatalogo Surya Maio22 WebArquivo ÚnicaAinda não há avaliações

- 01 PCM 2017Documento95 páginas01 PCM 2017Rui CarvalhoAinda não há avaliações

- Plano de ContasDocumento36 páginasPlano de ContasKlaus Wippel WippelQBRNAinda não há avaliações

- Anatomia Humana - Van de GraaffDocumento1.489 páginasAnatomia Humana - Van de GraaffLaurinda Pereira AlvesAinda não há avaliações

- 2.2 As Concepções de AprendizagemDocumento1 página2.2 As Concepções de AprendizagemNomeAinda não há avaliações

- Dread NecromancerDocumento108 páginasDread NecromancerLuiz Gustavo CostaAinda não há avaliações

- Oração para Curar Cachorro DoenteDocumento2 páginasOração para Curar Cachorro DoenteRodrigo ArantesAinda não há avaliações

- Levantamento FitossanitárioDocumento5 páginasLevantamento FitossanitárioAires MartinsAinda não há avaliações

- Aula Anatomia VegetalDocumento8 páginasAula Anatomia VegetalLEMOSAinda não há avaliações

- Teorias Antropologicas 2 PPGAS-UFRGS 201 PDFDocumento7 páginasTeorias Antropologicas 2 PPGAS-UFRGS 201 PDFCadjosse LtaAinda não há avaliações

- A - Importância Da Odontologia Psicossomtica em Dentística2Documento43 páginasA - Importância Da Odontologia Psicossomtica em Dentística2Alessandro Marcondes DellaCasaAinda não há avaliações

- Apostila de Estatística Básica Curso de PsicologiaDocumento42 páginasApostila de Estatística Básica Curso de PsicologiaYuri GyorgyAinda não há avaliações

- A Lei Da Preparação PréviaDocumento2 páginasA Lei Da Preparação PréviaIvair CamposAinda não há avaliações

- Manual TV Ptv50f60sn 4kDocumento16 páginasManual TV Ptv50f60sn 4kOliver Oliveira50% (4)

- Vogais em Bantu e Suas Características - CópiaDocumento10 páginasVogais em Bantu e Suas Características - Cópiarichard100% (2)

- Modulo 1 Visao Historica e Contextualizada Do Uso de DrogasDocumento5 páginasModulo 1 Visao Historica e Contextualizada Do Uso de DrogasAdriana De Mello TridapalliAinda não há avaliações

- FSS05-02 - Desenrolamento e Colocacao de Condutores em Tensao MecanicaDocumento4 páginasFSS05-02 - Desenrolamento e Colocacao de Condutores em Tensao Mecanicamulinho_hero0% (1)

- Processos AlvarasDocumento35 páginasProcessos AlvarasMaria PaulinaAinda não há avaliações

- Ciclos Biogeoquímicos - Ciclo Da ÁguaDocumento2 páginasCiclos Biogeoquímicos - Ciclo Da Águacarolinevivi98Ainda não há avaliações

- Bioquímica - Aula 10 - Cadeia RespiratóriaDocumento35 páginasBioquímica - Aula 10 - Cadeia RespiratóriaTássio BrunoAinda não há avaliações

- Prova Pós. Enga. Produção - Ergonomia (MST11)Documento9 páginasProva Pós. Enga. Produção - Ergonomia (MST11)Willams MatiasAinda não há avaliações