Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

CT2004 190 00

CT2004 190 00

Enviado por

Thales AndradeTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

CT2004 190 00

CT2004 190 00

Enviado por

Thales AndradeDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Centro de Tecnologia Mineral Ministrio da Cincia e Tecnologia

BRIQUETAGEM

Captulo 15

Eduardo Augusto de Carvalho Engo. Metalurgista, DSc. Valter Brinck Engo. Metalurgista

Rio de Janeiro Dezembro/2004

CT2004-190-00 Comunicao Tcnica elaborada para a 4a Edio do Livro de Tratramento de Minrios Pg. 613 a 636

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

613

INTRODUO

A necessidade de recuperar partculas finas oriundas de um processo de beneficiamento de minrios ou de resduos, provocou o desenvolvimento da tecnologia de aglomerao. Esse avano proporcionou o aproveitamento comercial da frao fina desses materiais, bem como, minimizou o impacto ambiental causado pela produo de material fino ou particulado. Nesse contexto, a briquetagem, ou seja, a aglomerao de partculas finas com auxlio de presso, destacou-se como mtodo adequado ao processamento desses materiais e tornou-se o mtodo pioneiro de aglomerao. A primeira patente relacionada briquetagem foi concedida a William Easby, em 1848. O processo desenvolvido por Easby possibilitava a formao de aglomerados slidos de tamanho e forma variados, a partir de fraes finas de qualquer tipo de carvo, por meio da presso exercida sobre esse material. Por esse processo, materiais de pequeno ou quase nenhum valor agregado podiam ser transformados em um produto de elevado valor combustvel para mquinas a vapor, forjas, culinria e outras aplicaes, permitindo recuperar grande parte dos finos considerados como rejeito do processo de beneficiamento de carvo. No final do sculo XIX, a presso econmica fez com que vrias empresas buscassem transformar a concepo de Easby em prtica industrial. A primeira aplicao do processo de briquetagem de finos de carvo mineral foi desenvolvida nos Estados Unidos, sendo essa constituda de vrias etapas. Na primeira, a secagem do carvo seguida da britagem e peneiramento. Na etapa seguinte, a mistura dos finos com 6% de asfalto fundido - e depois a briquetagem propriamente dita, em mquinas de rolos, produzindo slidos aglomerados, que em seguida eram resfriados em um transportador de esteira, antes da sua expedio. Logo aps a Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhes de toneladas anuais de briquetes de carvo mineral eram produzidas nos Estados Unidos, antes das indstrias utilizarem o leo diesel e a gasolina como combustvel para aquecimento domstico. O carvo mineral continua, at hoje, como o principal material briquetado. O processo para o seu beneficiamento, consiste na cominuio e processos fsico-qumicos necessrios para a remoo de enxofre e cinzas. Para facilitar o manuseio e o seu transporte, torna-se necessria uma operao complementar de aglomerao. Partculas de carvo menores do que 6,0 mm no podem ser usadas, sem uma etapa de aglomerao, na produo de combustveis sintticos. A briquetagem parcial de carves, durante a coqueificao, melhora a qualidade do coque (aumento da densidade) e possibilita a utilizao de carves fracamente coqueificveis.

614

Briquetagem

Entre as aplicaes clssicas de materiais finos passveis de aglomerao por briquetagem podem ser citadas: MgO, poeiras finas de conversor LD, lama de aciairia, carvo vegetal, carvo mineral, barita, cromita, dolomita entre outros.

A BRIQUETAGEM NO BRASIL

No Brasil, uma das primeiras iniciativas de utilizao industrial do processo de briquetagem ocorreu no incio da dcada de 60 na CSBM Companhia Siderrgica Belgo Mineira, na usina de Joo Monlevade, MG, com a instalao de um equipamento da empresa alem Humboldt, para briquetagem de finos de carvo vegetal. Em 1965, a Companhia Brasileira de Briquetes, situada em Mateus Lemes, MG, iniciou suas atividades de prestao de servios de briquetagem, principalmente de finos de carvo vegetal, com uma mquina de fabricao japonesa, para uso domstico e na siderurgia, em fornos cubilot. A empresa trabalhou tambm na fabricao de mquinas e instalaes de briquetagem. A partir de 1974, a Empresa Carvel, estabelecida em Contagem, MG, iniciou suas atividades na rea de briquetagem, fabricando equipamentos e processando diversos materiais, entre os quais o carbonato de sdio, usado na dessulfurao de gusa nas usinas siderrgicas integradas. Em 1994, a CST Companhia Siderrgica de Tubaro iniciou seus trabalhos voltados para o aproveitamento de seus resduos, colocando em operao uma instalao experimental de briquetagem de lama de aciaria e outros resduos, contando atualmente com uma capacidade instalada de briquetagem da ordem de 20.000 t/ms. A recente preocupao ambiental, resultando em leis cada vez mais rgidas, fez com que a briquetagem ganhasse um novo impulso de aplicao na indstria. Hoje ela constituise numa excelente alternativa para a reutilizao de rejeitos industriais (finos de carvo vegetal, turfa, plsticos, lixo biolgico, limalhas metlicas e outros) seja como fonte de energia ou seja como matria prima(1,2,3) .

ATIVIDADES DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

As atividades de pesquisa e desenvolvimento na rea de briquetagem so conduzidas segundo o desenvolvimento de uma tecnologia na qual, a experincia dos profissionais envolvidos o fator de maior relevncia para a resposta s perguntas normalmente formuladas, principalmente no que diz respeito a alguns parmetros como:

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

615

Trabalhabilidade verificar as possibilidades tcnicas do material a ser briquetado, com base na anlise das caractersticas fsicas e qumicas do material e das caractersticas de interesse para o produto, e tambm das condies tcnicas necessrias para a execuo desta operao (a quente, a frio, sem aglutinante, com aglutinante, composio e umidade da mistura, forma e tamanho dos briquetes). Condies operacionais com base nas informaes de trabalhabilidade so definidas as condies de operao do equipamento, ou sejam, a presso, a velocidade e o ajuste dos teores de umidade necessrios para obteno de briquetes com a resistncia necessria aplicao desejada. Operaes complementares definio das operaes complementares necessrias, tais como a secagem ou ajuste da temperatura dos finos, o peneiramento, pr-mistura, pr-prensagem, etc., cura a frio ou a quente do produto obtido e as suas condies de embalagem/estocagem. Com os dados levantados nessa etapa, pode ser elaborado o projeto de uma instalao e realizar a anlise preliminar de viabilidade tcnica e econmica do empreendimento, dentro dos nveis desejados de risco.

CONCEITOS

Aglomerao o termo geral empregado para designar algumas operaes aplicadas a materiais de granulometria fina para transform-los em corpos, ou fragmentos coesos, por meio da ligao rgida e consolidao de suas partculas, entre si, por meio de mecanismos fsicos e/ou qumicos, conferindo-lhes tamanho e forma adequados ao uso. Nas reas de minerao e metalrgica, o termo aglomerao designa operaes aplicadas aos minrios e/ou concentrados de granulao fina no adequado, para utilizao em processos industriais. O conceito de frao fina na indstria de processamento mineral, depende do tipo de processo envolvido. Assim, no beneficiamento convencional de carvo, as partculas com tamanho inferior a 0,6 mm so consideradas finas. Entretanto, no beneficiamento de minrio de ferro, a frao fina, no aproveitada pelo processo de flotao, pode encontrar-se em uma granulometria inferior a 20 m. Dessa forma, no simples generalizar o conceito de frao fina, sem considerar o processo de beneficiamento e o minrio envolvidos. Os trs principais processos de aglomerao de finos usados na indstria mnerometalrgica so a pelotizao, a sinterizao e a briquetagem, cujos produtos respectivos so a pelota, o snter e o briquete(4) . A pelotizao de finos de minrios e/ou concentrados de ferro pelas mineradoras, a sinterizao desses materiais nas usinas siderrgicas

616

Briquetagem

integradas e a briquetagem de finos de carvo mineral so aplicaes clssicas na indstria de base. A escolha de um desses processos, para aglomerao de um determinado material de granulometria fina, requer uma anlise cuidadosa e exaustiva, considerando parmetros que definem as caractersticas fsicas e qumicas do material, o volume anual de material a ser processado, o investimento, os custos operacionais, entre outros. O processo de aglomerao visa a transformao das caractersticas granulomtricas de um material, permitindo o seu uso, como matria-prima na produo de um determinado insumo. As aplicaes mais freqentes so verificadas para o aproveitamento de: minrios ou concentrados de granulao fina, sem causar prejuzos permeabilidade da carga e s condies de reao gs-slido nos fornos metalrgicos, especialmente nos fornos verticais; resduos, ou subprodutos finos de outros processos mineiros e metalrgicos, para sua reutilizao, ou reciclagem, de forma adequada, interna e/ou externamente; resduos metlicos (cobre, ferro, titnio, etc) e outros materiais (papel, algodo, madeira, e outros) para transporte e/ou reciclagem. A sinterizao um processo que se baseia na fuso incipiente dos componentes de uma mistura constituda de um componente principal e adies de fundentes, promovendo a ligao rgida das partculas, com a solidificao da fase lquida. A sinterizao no pode ser utilizada em alguns casos, onde h alterao da composio qumica do material quando esse aquecido. H, basicamente, dois tipos de instalaes de sinterizao: as do tipo panela (menor capacidade de produo), que operam em regime intermitente de carregamento, queima e descarregamento, e as de esteira contnua (alta capacidade de produo), que operam continuamente o carregamento, a queima e o descarregamento. A sinterizao do tipo esteira continua atinge taxas de produo compatveis com os alto-fornos de grande capacidade. A utilizao do processo de sinterizao teve maior avano tecnolgico aps 1930, quando comeou a ser utilizada, em geral, na ustulao e aglomerao de minrios sulfetados e na simples aglomerao de concentrados oxidados de ferro (magnetitas) na Sucia(4). As instalaes so normalmente localizadas nas prprias usinas, ou local de enfornamento e, quanto granulometria, indicada para materiais com tamanho mximo de partculas de 6,4 mm a 12 mm, com uma pequena parcela de partculas com tamanho inferior a 0,30 mm.

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

617

A pelotizao o processo mais recente de aglomerao, sendo resultante da necessidade de utilizao de concentrados finos de magnetita, obtidos no processamento de certos minrios de ferro nos EUA(4). O material fino, a ser aglomerado, deve apresentar um elevado ndice de pulverizao, ou seja, uma superfcie especfica elevada (2.000 cm2/g), alm de uma umidade constante. Nesse processo, um aglutinante deve ser utilizado, de modo que o produto aglomerado apresente uma maior resistncia mecnica, logo aps a sua formao. Quando a aplicao no exige uma resistncia muito elevada, as pelotas passam apenas por uma secagem. Quando necessrio uma resistncia elevada, para manuseio, torna-se necessrio um processo de queima, de modo a tornar as ligaes entre as partculas, mais fortes. As usinas de pelotizao so constitudas basicamente de discos de pelotizao que apresentam grande capacidade de produo e alta produtividade. A briquetagem consiste na aglomerao de partculas finas por meio de presso, com auxlio ou no de um aglutinante, permitindo a obteno de um produto no s compactado, porm com forma, tamanho e parmetros mecnicos adequados. A reduo de volume do material, em alguns casos, alm dos benefcios tecnolgicos, permite que materiais finos possam ser transportados e armazenados de forma mais econmica(3). A adio de gua na briquetagem s no realizada quando a substncia aglomerante se apresenta na forma de soluo aquosa ou como um fludo. A mistura, entre partculas finas e o aglutinante, prensada a frio ou a quente, de modo a obter aglomerados, chamados de briquetes, que devem apresentar resistncia adequada para empilhamento ou um tratamento posterior. A fim de apresentarem a resistncia mecnica desejada, os briquetes so submetidos a um tratamento de endurecimento, realizado temperatura ambiente, em estufas e secadores (400C) ou em fornos (acima de 1.000C). Os briquetes, cujo o processo de endurecimento foi realizado temperatura ambiente, apresentam baixa resistncia mecnica quando submetidos temperatura elevada. O seu uso fica restrito aos processos onde se utiliza baixa presso. Nos briquetes endurecidos a temperaturas superiores ambiente, as impurezas do minrio e do prprio constituinte principal so responsveis pela ligao entre as partculas. Essa ligao pode ser realizada por meio dos processos de: fuso incipiente do constituinte principal; difuso e recristalizao do constituinte principal; escorificao ou reao qumica; endurecimento ou cristalizao do constituinte principal.

618

Briquetagem

PROCESSO DE BRIQUETAGEM

No processo de aglomerao de partculas finas em prensas, as foras de atrao molecular de Van der Waals apresentam uma forte influncia na unio das partculas. Entretanto, somente, tornam-se efetivas, quando a distncia entre essas partculas reduzida pela ao de uma elevada fora externa. Na aplicao da presso externa ao material a ser briquetado, podem ser utilizados trs processos: briquetagem em prensas de rolos (Figura 1), onde o material flui continuamente, entre dois rolos paralelos, com cavidades ou moldes dispostos em sua superfcie, de tamanho e forma adequados, rigidamente ligados entre si, girando com a mesma velocidade de rotao, todavia em sentidos contrrios; briquetagem por extruso contnua em mquinas do tipo maromba; briquetagem em prensas hidrulicas, em que os moldes so preenchidos, de forma intermitente.

Figura 15.1 - Princpio da compresso em prensas de rolos. Por ser o mais utilizado, o processo de briquetagem em mquina de rolos ser detalhado a seguir. O processo pode ser dividido em quatro etapas: preparao; mistura; compresso e tratamento trmico.

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

619

Preparao

Consiste na determinao das caractersticas de compactao do material a ser briquetado e do tipo de equipamento que deve ser utilizado, para facilitar a adeso das partculas finas. A determinao das propriedades do material permite conhecer no s o valor mximo da presso a ser aplicada, como tambm a taxa de compactao requerida pelo material. O conhecimento do coeficiente de atrito do material permite gerar uma previso do comportamento do mesmo, no momento da sada dos rolos e, tambm, se a superfcie dos briquetes midos poder ser ou no danificada durante a queda(5). A quantidade de aglutinante ou ligante necessria produo de briquetes com boa resistncia mecnica depende, entre outros fatores, da qualidade do material a ser briquetado e do prprio aglutinante. No entanto, os principais fatores a determinar essa quantidade de aglutinante so a superfcie especfica do material e a quantidade de partculas finas ou grossas. Quanto menor forem essas, menor ser a quantidade de aglutinante necessria para gerar um briquete de boa qualidade. No caso da briquetagem de carvo, a mistura no pode conter mais de 20% das partculas com tamanho menor do que 0,5 mm e no mais do que 5% de partculas com tamanho menor do que 90 m. Outro fator importante a umidade do material antes da adio do aglutinante. A umidade ideal depende do material e do tipo de aglutinante utilizado, alm de influenciar o valor da presso a ser aplicada. Para estabilizar e otimizar a umidade nos briquetes importante que sejam tomados cuidados especiais com o controle do processo. O ajuste da quantidade de gua na mistura torna-se ainda mais importante quando se aglomera materiais termo-plsticos e tambm quando so utilizados aglutinantes solveis em gua. Para carves minerais, o teor de umidade normalmente utilizado de 1,5-2% 0,5% , sendo que quanto maior for a umidade, menor ser o poder calorfico do briquete(2). Na briquetagem de carves no coqueificveis ou semi-coque (materiais inertes), torna-se necessrio o uso de carves coqueificveis na mistura. O carvo coqueificvel, nesse processo, apresenta a funo de aglutinante e necessita de um aquecimento a uma temperatura entre 100 e 350C, antes de ser misturado. O carvo no coqueificvel aquecido em torno de 600C, tambm, antes de sua mistura com o carvo coqueificvel [6]. A proporo de carves na mistura deve ser ajustada, para que a temperatura da mistura situe-se na zona de amolecimento do carvo coqueificvel(7), normalmente entre 420540C(6).

620

Briquetagem

Mistura

A mistura dos reagentes uma das etapas mais importantes da briquetagem. de fundamental importncia que o aglutinante seja distribudo uniformemente por toda superfcie do material a ser briquetado. O misturador dever ser dimensionado de modo que o tempo de residncia da mistura no equipamento no seja elevado. Quando h necessidade de tratamento trmico da mistura, o mesmo pode ser realizado no prprio equipamento por meio da aplicao de vapores saturados ou superaquecidos. Como exemplo, para briquetagem de carvo utilizando piche como aglutinante, a temperatura de descarga da mistura deve estar pelo menos 7C acima do ponto de amolecimento do piche. A mistura deve apresentar uma temperatura entre 85-90C na prensa e uma umidade de 3% 1%(8). Caso a mistura no seja suficientemente seca no condicionador entre o misturador e a prensa, os gases (na maioria das vezes, vapor d'gua) presos nos briquetes sofrem uma forte compresso. Quando os briquetes deixarem a prensa e a presso for relaxada, os gases expandem, causando fraturas no briquete. No manuseio de materiais com pequena densidade aparente, torna-se necessria a remoo dos grandes volumes de ar antes da alimentao do material na unidade de compactao. Nesses casos torna-se recomendvel a utilizao de alimentadores por meio de vcuo, sendo esse o responsvel pela remoo do ar presente no alimentador.

Compactao

A compresso do material se d no espao existente entre os dois rolos que, montados um diante do outro, giram com velocidade de rotao igual e em sentidos contrrios. A presso exercida sobre o material cresce de forma progressiva ao longo do segmento do rolo, a partir do ponto em que se inicia a ao da fora de compresso sobre o material, atingindo o seu valor mximo no ponto de menor distncia entre os rolos, caindo de forma abrupta at a liberao e sada do aglomerado. A forma das cavidades do equipamento e, conseqentemente, do briquete, funo da susceptibilidade do material compactao. Para materiais que apresentam dificuldade de compactao so utilizadas formas arqueadas, eliminando o plano de diviso dos briquetes, ocorrendo ento uma distribuio mais uniforme da presso. Essa distribuio mais uniforme, permite a utilizao de presses mais elevadas. Entretanto, tal procedimento pode provocar a reduo da vida til dos elementos de compactao da prensa. Quando se deseja um produto aglomerado com um tamanho menor que 8 mm, realiza-se normalmente uma primeira compactao do material, seguida da fragmentao e

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

621

posterior classificao granulomtrica, recuperando a frao que apresente o tamanho desejado. A compactao inicial pode ser realizada por meio da briquetagem convencional ou na compresso de partculas na forma de barras ou de folhas, podendo essas serem do tipo lisas ou onduladas. Alguns produtos, como por exemplo os fertilizantes, so compactados e granulados, evitando a formao de aglomerados quando acondicionados em recipientes apropriados. Os materiais particulados podem tambm ser aglomerados na forma de tiras ou barras contnuas, em equipamentos do tipo rolo. No caso dos produtos obtidos em equipamentos do tipo tiras so removidas horizontalmente podendo alimentar diretamente os fornos, utilizados em etapas posteriores do processamento. Cimento Portland, ferro esponja, coque, metais e ligas, minrios sinterizados, partculas finas provenientes da fabricao do ao e de outros processos metalrgicos e muitos outros produtos podem ser processados dessa forma, observando-se um ganho na eficincia trmica do processo, devido reduo das perdas com partculas finas. Outro aspecto importante a reduo do impacto ambiental, devido eliminao da emisso de material particulado para o meio ambiente. Se os rolos possurem superfcies lisas, o material adquire uma forma tabular, ou de uma barra e denominado tablete, fita, barra etc. Quando as superfcies dos rolos possuem cavidades, ou moldes, de mesma forma e tamanho, a rotao dos rolos faz com que essas cavidades se situem em uma posio simtrica; o material aglomerado denominado briquete e tem a forma e o tamanho dos moldes, como ilustrado na Figura 2.

622

Briquetagem

a) Compactao Alimentao

b) Briquetagem

Alimentao

Tabletes

Briquetes

Figura 15.2 Formas diferentes de aglomerao de partculas finas, com aplicao de presso. No processo de compactao (Figura 15.2a), a vazo ou produo pode ser obtida pela seguinte relao:

m = B x S x Vp d a onde: BS largura do rolo; espessura do tablete; Vp da velocidade perifrica do rolo; densidade do aglomerado.

[15.1]

J no processo de briquetagem (Figura 15.2b), a vazo ou produo da mquina espessa por M, (Equao 15.2) calculada em funo do volume de um briquete (vb), do nmero de moldes em uma coluna na circunferncia do rolo(8), do nmero de colunas ao longo da largura do rolo (R), da velocidade dos rolos (N, em rpm) e da densidade do briquete (db).

M = Vb x Z x R x N x d b

[15.2]

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

623

Tratamento Trmico

Para evitar a fratura devida choques trmicos e tambm permitir o manuseio dos briquetes ou tabletes, logo aps a sua formao, os mesmos devem ser imediatamente aquecidos aps a sua formao e em seguida resfriados lentamente, segundo uma velocidade controlada. Na aglomerao de finos de carves coqueificveis, os briquetes produzidos devem ser aquecidos at 600C, a fim de recuperar todo o alcatro ainda presente no processo. Aps esse tratamento trmico, a quantidade de materiais volteis reduzida de tal forma, que permite a utilizao dos briquetes como material redutor em altos fornos. A utilizao de briquetes na cmara de coqueificao, alm da maior otimizao da densidade da carga, permite a obteno de um coque de melhor qualidade.

BRIQUETAGEM COM AGLUTINANTES

Os aglutinantes so utilizados quando o material a ser aglomerado no possui resistncia compresso e ao impacto, aps a compactao. Alm de permitirem uma maior adeso das partculas finas, os aglutinantes podem aumentar ou diminuir as propriedades coqueificantes do material a ser briquetado. Os aglutinantes podem ser divididos de acordo com sua funo na mistura. Podem ser do tipo: matriz, filme ou aglutinantes qumicos (Quadro 15.1). Quadro 15.1 Exemplos de tipos diferentes de aglutinantes.

Tipo Matriz Tipo Filme gua Silicato de sdio Lignosulfonatos Aglutinantes Qumicos Ca(OH)2 + molasses Silicato de sdio + CO2 Epxies

Alcatro

Asfalto de petrleo Cimento Portland

Os aglutinantes do tipo matriz provocam um embutimento das partculas dentro de uma fase substancialmente contnua, sendo as propriedades dos briquetes determinadas pelas caractersticas do aglutinante. Os aglutinantes, do tipo filme, apresentam funo parecida com as colas adesivas e dependem, principalmente, da evaporao da gua ou de algum solvente para desenvolver uma maior resistncia mecnica. Os aglutinantes qumicos podem ser utilizados tanto como matriz, como filme. Um bom exemplo so os aglutinantes qumicos utilizados em areias de fundio. Alguns autores costumam utilizar outra forma de classificao, dividindo os aglutinantes em lquidos,

624

Briquetagem

slidos, solveis e insolveis em gua. O Quadro 15.2 apresenta alguns exemplos de aglutinantes utilizados na briquetagem de partculas finas. Quadro 15.2 Alguns aglutinantes utilizados na briquetagem de partculas finas.

Material Minrio de ferro Cromita Fluorita Bauxita Carvo Cobre Magnesita Areia de quartzo Barita Cal e melao Cal e melao Cal, melao ou silicato de sdio Cimento Portland Melao Lignosulfonatos Lignosulfonatos gua e NaOH Melao e black-ash Aglutinante

BRIQUETAGEM SEM AGLUTINANTES

Os briquetes produzidos com aglutinantes so normalmente comprimidos em baixas presses, de modo a evitar uma nova fragmentao das partculas. Quando necessrio produzir briquetes sem aglutinantes, o sucesso da operao depende de como ocorreu a cominuio ou a deformao plstica das partculas. Tal dependncia deve-se necessidade das partculas estarem situadas o mais prximo possvel uma das outras, compensando assim a ausncia de uma substncia aglutinante. Muitos materiais orgnicos e inorgnicos podem ser briquetados sem a utilizao de aglutinantes. As foras, que mantm esses cristais unidos, no so necessariamente fortes, nem especficas, devendo apenas fazer com que os cristais individuais estejam suficientemente prximos uns dos outros. As variveis mais importantes na produo de briquetes sem aglutinantes so: umidade do material; capacidade de compresso das partculas; porosidade do briquete; tratamento trmico posterior briquetagem. No caso da aglomerao de finos de carvo, o uso ou no do aglutinante depende principalmente do tipo de carvo utilizado. Nos carves betuminosos, a necessidade de

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

625

aglutinantes muito rara, enquanto que nos carves semi-betuminosos, a utilizao do aglutinante bastante comum, podendo ser substitudo por carves de caractersticas coqueificantes(9). Em estudo realizado no CETEM por Silva e Schinzel(7), para que o briquete de lignina (subproduto da fabricao do lcool com base em madeira seca, bagao da cana e outras substncias vegetais) apresentasse uma boa resistncia mecnica, foi necessrio aplicar uma presso capaz de elevar a densidade aparente de 0,366 g/cm3 para 0,95-1,1 g/cm3. No entanto, a maior densidade aparente ocasionou a reduo da porosidade, prejudicando a reatividade da lignina. Apesar da grande maioria dos processos de briquetagem, sem aglutinantes, utilizarem presses baixas para a compactao, na produo de briquetes de xido de clcio e hidrxido de magnsio, torna-se necessria a utilizao de presses mais elevadas, de modo que seja alcanada uma maior resistncia mecnica dos briquetes. comum a utilizao de lubrificantes (gua, grafite e outros) para reduo do atrito entre as partculas e tambm entre os briquetes e os rolos.

BRIQUETAGEM A QUENTE

A briquetagem a quente utilizada quando o material a ser aglomerado apresenta uma resistncia mecnica elevada. Para que possam ser utilizadas presses menores na compactao das partculas finas desses materiais, necessrio que seja alcanado o regime plstico do material. O aquecimento das partculas a uma temperatura da ordem de 1.000C torna possvel a briquetagem de minrio de ferro e dos ps gerados nos altos fornos. O limite superior da temperatura na briquetagem a quente definido pela temperatura capaz de fundir as partculas em conjunto. A briquetagem a quente, tambm, fortemente influenciada pelo tratamento trmico utilizado logo aps a compactao. Alguns materiais necessitam de um resfriamento lento, em tambores, com materiais resfriados, de modo a recuperar parte de seu calor sensvel. Esse processo utilizado para permitir a recristalizao do briquete, aliviando as tenses internas geradas durante a deformao plstica. O uso do processo de briquetagem a quente permite a produo de fibras de carbono ativado, com densidade aparente elevada, no havendo a necessidade do uso de qualquer tipo de aglutinante. O mtodo consiste na briquetagem, a quente, de fibras estabilizadas, utilizando presso mecnica de at 204 kg/cm2 e aquecimento entre 100 e 250C para a fibra piche (piche isotrpico de petrleo) e 200-600C para a fibra estabilizada. Por meio desse, possvel controlar facilmente a densidade aparente da fibra de carbono em uma faixa que vai de 0,2 a 0,86 g/cm3. A funo da briquetagem a quente, nesse mtodo, iniciar a carbonizao da fibra, aumentando a sua dureza o suficiente para que

626

Briquetagem

no haja mudana em sua forma. Quando a presso mecnica aliviada, a fibra formada apresenta densidade e dureza mais elevadas(10). A reciclagem de metais, principalmente dos resduos produzidos em tornos ou em mquinas de furar (Figura 15.3), torna-se mais econmica atravs da utilizao da briquetagem a quente. Os resduos metlicos so aquecidos a 725C, antes de serem encaminhados para um equipamento do tipo rolo, onde so comprimidos a uma presso de aproximadamente 3.000 kg/cm2. Aps a compactao, os briquetes so imediatamente resfriados em gua. Grande parte do combustvel necessrio para aquecer os resduos metlicos obtido no leo presente nos prprios resduos. Uma das principais vantagens da briquetagem dos resduos metlicos a ausncia de leo no briquete do metal, evitando dessa forma a formao de fumaa durante a queima nos fornos.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 15.3 - Resduos metlicos e os briquetes produzidos com as mesmas. Em (a) e (c) resduos de lato e alumnio, respectivamente e em (b) e (d) os seus respectivos briquetes.

AVALIAO DA QUALIDADE DOS BRIQUETES

Apesar dos esforos dos pesquisadores e dos produtores de briquetes, ainda no foi possvel estabelecer ensaios padres para verificao do poder combustvel dos briquetes. Para avaliao das propriedades fsicas, j existem alguns ensaios padronizados e os mais

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

627

utilizados so: a resistncia compresso, ao impacto, abraso e penetrao de gua(11). Em alguns casos, feita a avaliao da temperatura de choque. As propriedades que, determinam a qualidade de um briquete so apresentadas no Quadro 15.3. Quadro 15.3 - Propriedades dos materiais, do processo e dos equipamentos responsveis pela qualidade de um briquete.

Propriedades geomtricas das partculas Tamanho de partcula Distribuio granulomtrica Forma da partcula Estrutura Densidade

Propriedades mecnicas das partculas Propriedades qumicas das partculas

Propriedades estruturais dos slidos Propriedades mecnicas dos slidos Propriedades qumicas dos slidos

ngulo de repouso Tenso cisalhante ngulo de atrito interno Tenso axial Contaminao superficial Fenmeno eletrosttico Natureza da fase gasosa Energia superficial Fenmeno de superficie Coeso entre as partculas e adeso superfcie externa Deslocamentos Geometria molecular Estrutura cristalina Densidade Tenso cisalhante Limite de escoamento Tenso axial Mdulo de elasticidade Resistncia compresso Dureza Atrito Tipo de ligao qumica Composio Mtodo de preparao Impurezas Presso Taxa de deformao Teor de umidade Velocidade dos rolos Aglutinantes Temperatura Lubrificantes Rolos Dimetro Tamanho e forma das cavidades dos briquetes Composio dos rolos Alimentador Efeitos da presso Pr-compresso dos materiais no alimentador Sistema Rigidez dos rolos Hidrulico Mancais Orientao dos rolos Localizao Estrutura Rigidez dos rolos

Condies de Processo:

Caractersticas do Equipamento:

Resistncia Compresso

Ensaio utilizado para determinar a resistncia do briquete aos esforos compressivos, durante a sua estocagem. No ensaio, o briquete submetido presso contnua e progressiva at que o mesmo frature. A resistncia compresso um parmetro bastante significativo na

628

Briquetagem

avaliao da resistncia do briquete ao manuseio, empilhamento, condies de trabalho, entre outros. Uma resistncia de 3,57 kg/cm2 considerada como um alvo a ser alcanado durante a produo dos briquetes(11).

Resistncia ao Impacto

Ensaio que determina a resistncia do briquete ao suportar repetidas quedas, simulando aquelas que ocorrem durante o seu manuseio e transporte. Antes do tratamento trmico (cura), a resistncia ao impacto dos briquetes pode ser determinada por meio de ensaios de queda livre, a partir de uma altura de 0,3 m. Nesse ensaio utilizado como anteparo, uma placa de ao com espessura de 10 mm. Se o briquete for submetido a um tratamento trmico para aumentar sua resistncia mecnica, a altura do ensaio de queda livre dever passar para 1,5 m. A resistncia ao impacto determinada pelo nmero de quedas consecutivas que o briquete consegue resistir sem fragmentar. Para briquetes sem cura, considera-se 3 como um nmero razovel de quedas, enquanto que para briquetes submetidos a um tratamento trmico, o nmero de quedas passa para 10. Alguns autores(12) mencionam uma outra forma de avaliao da resistncia ao impacto, utilizando uma metodologia diferente para o ensaio de queda. A resistncia ao impacto avaliada em funo da quantidade de partculas do briquete com tamanho inferior a 3,3 mm, aps 20 quedas consecutivas de uma altura de 2,3 m de altura. Em alguns casos determinado o nmero de quedas que o briquete resiste. Uma perda em peso de at 5% considerada um valor timo. No entanto, quando as perdas so maiores que 10%, o resultado considerado ruim.

Resistncia Ao da gua

Consiste na avaliao do ganho de massa obtido pelo briquete, aps a imerso em um recipiente com gua. comum determinar a variao do peso, ao longo do tempo. Essa informao muito importante para os casos em que os briquetes so estocados em ambientes externos.

Temperatura de Choque

A temperatura de choque definida como a temperatura na qual 90% do briquete resiste, sem explodir, ao impacto de uma rpida elevao da temperatura. Essa propriedade de fundamental importncia para avaliao da qualidade dos briquetes que sero utilizados como combustvel em fornos.

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

629

Resistncia Abraso

Consiste na avaliao da degradao fsica sofrida por um briquete durante o seu transporte. Alguns pesquisadores avaliam a resistncia abraso, quantificando a perda de peso de um briquete, devido gerao de partculas com tamanho inferior a 3,3 mm, aps 15 min de peneiramento em peneirador vibratrio do tipo Ro-Tap (Figura 15.4). Os parmetros de avaliao so semelhantes ao ensaio de resistncia ao impacto, sendo que o briquete considerado de excelente qualidade, quando menos de 5% das partculas do seu peso inicial apresentam tamanho inferior malha teste aps o ensaio. Outros ensaios, baseados nas normas do antigo Bureau of Mines (Estados Unidos), utilizam uma peneira de abertura de 4,7 mm e um tempo de peneiramento de 10 min, com peneirador vibratrio, tambm, do tipo ro-tap. Os critrios de avaliao so semelhantes ao descrito anteriormente. Quando a perda em peso na malha teste superior a 15%, o briquete considerado de pssima qualidade(13).

Figura 15.4 - Peneirador vibratrio, do tipo ro-tap, utilizado nos ensaios de resistncia abraso. Casteles e Campos(14) utilizaram uma outra forma de avaliar a resistncia abraso de briquetes de barita, procurando trabalhar em condies prximas quelas utilizadas nos fornos rotativos das indstrias. Os pesquisadores colocaram os briquetes em um tambor rotativo, com velocidade de 30 rpm, durante um perodo de 2 h, onde a peneira, com abertura de 4,8 mm, usada para avaliar a perda em peso.

Densidade

Trata-se de um dos parmetros mais importantes para avaliar a qualidade do briquete. Pode ser determinado pelo quociente entre o peso do briquete e o volume, obtido a partir de suas dimenses. Uma outra forma de determinao do volume, consiste no mtodo clssico de medir o volume deslocado pelo briquete, quando o mesmo imerso em um lquido.

630

Briquetagem

EQUIPAMENTOS DE BRIQUETAGEM

O equipamento mais utilizado na briquetagem de materiais finos a prensa de rolos. O equipamento constitudo, basicamente, de um sistema de alimentao, um par de rolos de prensagem, (montados sobre um chassi), um sistema hidrulico que possibilita o ajuste e o controle da presso exercida pelos rolos sobre o material e um sistema motor-redutor, responsvel pelo movimento de rotao dos rolos. O equipamento possui as seguintes caractersticas: tamanho dos rolos (dimetro e largura), forma, tamanho e nmero das cavidades ou moldes nos rolos; fora de compresso especfica mxima dos rolos, definida como sendo a fora de compresso mxima exercida por centmetro, ao longo da largura do rolo; velocidade de rotao dos rolos. Operacionalmente, a fora mnima de compresso exercida pelos rolos, para um determinado material, determinada experimentalmente, com base nas caractersticas do material, do dimetro dos rolos, da forma e do tamanho do briquete. Para um dimetro de rolo de 1.000 mm, a presso de compresso pode variar de 10 a 140 kN/cm2 (Tabela 15.1). A velocidade perifrica Vp de um rolo definida pelo seu dimetro e sua velocidade de rotao. Assim, para um rolo com dimetro R em m e velocidade de rotao N em rpm, a velocidade perifrica ser: Vp = RN/30 m/s [15.3]

Esse parmetro define o tempo de residncia do material sob a ao da fora de compresso dos rolos. Quanto mais fino for o material, maior ser a quantidade de volume de vazios a serem eliminados, o que provoca uma maior reduo de volume durante a compactao. Esta reduo de volume (Equao 15.4) faz com que o valor da densidade aparente dos finos cresa assintoticamente e se aproxime do valor da densidade real do material. Tabela 15.1 Fora necessria para compresso de alguns materiais, utilizando uma prensa com dimetro de rolo de 1.000 mm

Material Carvo mineral Material cermico Sal gema Fertilizantes ( com uria) Presso de comp. especfica kN/cm2 10 a 30 40 60 a 80 40 a 60

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

631

Adubo (s/ fosfato e escria Thomas) Adubo (c/ fosfato e escria Thomas) Cal nitrogenada Cloreto de potssio (120C) Cloreto de potssio (20C) Sulfato de potssio (70 100C) Gipsita MgO (fria e aquecida) Cal virgem Ferro esponja Minrios (aquecidos, sem aglutinante)

50 a 80 80 60 50 70 70 95 110 a 130 130 130 a 140 120 a 140

Va d p = 1a3 Vp d a onde: Va Vp = volume alimentado; = volume do produto; da dp = densidade da alimentao; = densidade do produto.

[15.4]

A reduo de volume do material ocorre devido eliminao de vazios existentes no mesmo. A velocidade de sada dos gases depende das caractersticas fsicas e qumicas do material. Em alguns casos, esse pode ser o fator limitante da velocidade de rotao de uma prensa de rolos. Na Tabela 15.2 encontram-se exemplos de valores limites de velocidade perifrica para alguns materiais em funo de parmetros da mquina.

632

Briquetagem

Tabela 15.2 Limites de velocidade perifrica para alguns materiais.

Material Gipsita KCl Poeira de LD MgO xido Pb, Zn ZrCl4 Finos dolomita Cal virgem Velocidade perifrica mxima (m/s) 0,35 0,70 0,25 0,40 0,27 0,17 0,17 0,50 Volume do briquete (cm3) 5 a 10 20 5a7 100 6,5 10 Dimetro do rolo (mm) 750 1000 650 650/750 750 500 650 650/1000 Largura do rolo (mm) 600 1250 220 320 265 200 250 250/540

Tipos de Rolos

Nos equipamentos mais antigos, os eixos dos rolos eram sempre horizontais e seus centros eram fixos na estrutura. Uma simples caixa de alimentao ou uma tremonha montadas acima dos rolos acondicionava o material a ser briquetado, que era alimentado dentro dos rolos, por gravidade. Os equipamentos mais modernos apresentam, normalmente, um rolo fixo na estrutura. O outro rolo mvel, mas seu movimento limitado por cilindros hidrulicos. Anteparos localizados entre os blocos suspensos impedem que os rolos entrem em contato, permitindo a passagem do material que se deseja aglomerar. Os rolos podem ser colocados horizontalmente ou lado a lado na estrutura. Tambm podem ser sobrepostos como um moinho de rolo. Os cilindros hidrulicos resistem aos esforos at que a fora exercida pelo material supere dos cilindros. O rolo mvel movimentado e, em seguida, desloca os pistes nos cilindros hidrulicos at que ambos os esforos voltem a ser iguais. O leo deslocado pelos pistes armazenado sobre presso em um acumulador cheio de gs. Para que o rolo mvel retorne posio inicial necessrio que o leo deslocado retorne aos pistes. O sistema hidrulico funciona como uma balana. A fora inicial que mantm os rolos juntos pode ser ajustada pela presso de leo dos cilindros. A fora adicional necessria para deslocar o rolo mvel tambm controlada pelo volume de gs no acumulador. A maior eficincia dos novos equipamentos se deve, em grande parte, capacidade do sistema hidrulico em administrar a inclinao da curva fora-deslocamento do rolo, de acordo com as necessidades do processo de briquetagem. Os rolos podem ser colocados, simetricamente, entre os pontos de apoio ou podem ser montados externamente aos pontos de apoio no final dos eixos. Cada forma de colocao dos rolos apresenta um fim especfico. Outras formas de colocao podem ser estudadas de forma a atender as condies de um processo especial(15). Os rolos so classificados em integrais, slidos ou segmentados. Todos apresentam cavidades que do forma aos briquetes. Os rolos normalmente apresentam uma faixa de

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

633

ao inoxidvel, ou de algum material resistente abraso ou corroso, soldada sua circunferncia ou superfcie de trabalho. Quando os rolos integrais (Figura 15.5) no apresentam juntas ou superfcies unidas, esses so normalmente utilizados para briquetagem de produtos farmacuticos ou alimentcios, j que no h aglomerao de materiais em regies de difcil limpeza. Os rolos integrais podem ser facilmente aquecidos ou resfriados com gua, no entanto, no recomendada a sua utilizao na compactao de materiais abrasivos.

Figura 15.5 Rolos integrais com revestimento de uma liga especial(16). A maioria dos equipamentos utilizam rolos do tipo slidos (Figura 15.6), que apresentam anis substituveis chavetados ou ajustados ao eixo. Ao contrrio dos rolos integrais que precisam de materiais especficos para sua construo, os rolos slidos e os seus eixos podem ser fabricados com diferentes tipos de materiais, apenas com a condio que sejam resistentes corroso e abraso. Os rolos segmentados (Figura 15.7) so produzidos em uma srie de sees ou segmentos, presos mecanicamente aos eixos. Os rolos segmentados so recomendados para briquetagem a quente ou de materiais abrasivos. Da mesma forma que os rolos slidos, podem ser produzidos com o material que mais se adapte ao processo.

Figura 15.6- Rolos slidos, que permitem a substituio das tiras que do forma aos briquetes(16).

Figura 15.7- Rolos segmentados para aplicaes de materiais altamente abrasivos(16).

634

Briquetagem

Na construo mecnica dos rolos deve ser levado em considerao aspectos como confiabilidade, facilidade de manuteno e custos de operao. O efeito que os rolos exercem sobre o material a ser aglomerado depende, acima de tudo, da geometria do mesmo.

Tipos de Alimentador

Quando se trabalha com materiais que necessitam de aglutinante, a alimentao da prensa deve ser realizada com um alimentador por gravidade. Nesse caso, o processo de briquetagem um processo simples de moldagem, sendo observado uma pequena alterao na densidade do produto, aps a passagem no equipamento. A presso necessria para essa aplicao normalmente mais baixa. No caso de materiais secos ou finamente divididos, utilizam-se alimentadores do tipo rosca ou broca. Esses alimentadores permitem gerar efeitos secundrios importantes no processo. Ou seja, podem pr-comprimir o material antes dos rolos, alm de gerar uma fragmentao de partculas permitindo alcanar um tamanho mais favorvel. Existe uma suposio de que a mobilidade das partculas, em um alimentador do tipo rosca, permite que os eixos dos cristais se alinhem sozinhos, gerando briquetes com melhores propriedades. Esses alimentadores proporcionam a obteno de produtos de melhor qualidade, indiferente do processo apresentar ou no a utilizao de aglutinante.

Tratamento de Minrios 4a Edio - CETEM

635

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

1) GRANDIN, F.H. Compacting and Briquetting in environmental technology applications Powder Handling & Processing, v.6, n.1, jan/march, 1994. 2) DEMIRBA, A.- Physical properties of briquettes from waste paper and wheat straw mixtures Energy Conversion and Management, v. 40, mar., 1999, p. 437-445. 3) DEMIRBA, A. Briquetting waste paper and wheat straw mixtures Fuel Processing Technology, Elsevier Science B.V., v.55, n.2, may, 1998, p.175-183. 4) TRAJANO, R.B. Princpios de Tratamento de Minrios PUC, Rio de Janeiro, c.8, 1966, p. 158-169. 5) DRZYMALA, Z.; HRYNIEWICZ, M. Problem of selection of roll presses for biquetting fine-grained raw minerals XX IMPC, Aachen, sept., 1997 , p. 397404. 6) SCHINZEL, W. The briquetting of coal. General information regarding. The possibilities and requirements. CETEM. Relatrio Informativo. RI 61/81, may, 1981. 7) SCHINZEL, W.; SILVA, R.C.M. Briquetagem e a sua importncia para a indstria carbonfera (Ver com R.Monteiro) 8) Coal briquetting with binders KG Industries, INC (Prospectos) 9) CASTELES, R.C.M. ; CORREIA, J.C.G Briquetagem de finos de carvo mineral da mina de So Roque da Carbonfera Cricima SC XVI Encontro nacional de Tratamento de Minrios e Hidrometalurgia, Rio de Janeiro, set., 1995, v.1, p.80-87. 10) MIURA, K.; NAKAGAWA, H.; OKAMOTO, H. Production of high density activated carbon fiber by a hot briquetting method Carbon, Elsevier Science Ltd., v. 38, 2000, p. 119-125 11) THOMS, L.J.; SNAPE, C.E.; TAYLOR, D. Physical characteristics of cold cured anthracite / coke breeze briquettes prepared from a coal tar acid resin Fuel, v. 78, nov., 1999, p.1691-1695 12) LEITE, F.A.D. Briquetagem de fluorita CETEM, Relatrio de Projeto, RP33/83, jun., 1983.

636

Briquetagem

13) CASTELES, R.C.M. Estudos de briquetagem em escala piloto de finos produzidos na Cia. Metalrgica Barbar CETEM, Relatrio Tcnico, RT20/95, set., 1995. 14) CASTELES, R.C.M; CAMPOS, A.R. Briquetagem de finos de barita da Bahia CETEM, CT 02/75, nov., 1994 15) K.R. KOMAREK INC. - Home-page: www.komarek.com. 16) HOSOKAWA BEPEX MS SERIES ROLL COMPACTORS, MACHINE SPECIFICALLY DESIGNED FOR DEMANDING APPLICATIONS (Prospectos)

Você também pode gostar

- Especificação Jet GroutingDocumento8 páginasEspecificação Jet GroutingAdelmo Filho100% (1)

- Transformações de fases em materiais metálicosNo EverandTransformações de fases em materiais metálicosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)

- Metalurgia Extrativa Do Chumbo (PB)Documento14 páginasMetalurgia Extrativa Do Chumbo (PB)tguimarães_797262Ainda não há avaliações

- A Filtragem No Processo de PelotizaçãoDocumento20 páginasA Filtragem No Processo de PelotizaçãoDaniel Dutra75% (4)

- Aula 2 - Separação Sólido LíquidoDocumento41 páginasAula 2 - Separação Sólido LíquidoCamilla SilvaAinda não há avaliações

- Aula - Beneficiamento de MineriosDocumento39 páginasAula - Beneficiamento de MineriosKêniaeAdriano AraújoAinda não há avaliações

- MoagemDocumento29 páginasMoagemJesiele TavaresAinda não há avaliações

- Aulas - 09 (Equipamentos Moveis de Mineracao)Documento17 páginasAulas - 09 (Equipamentos Moveis de Mineracao)Walkíria Braga Douglas Leno100% (1)

- NBR 6118 - 1978 NB 1Documento10 páginasNBR 6118 - 1978 NB 1Ronald Rolim de Moura0% (1)

- Cimento AfagadoDocumento21 páginasCimento AfagadoRui CanhaoAinda não há avaliações

- Beneficiamento de MinériosDocumento15 páginasBeneficiamento de Minérioscbcarlos100% (1)

- Parte I Apostila EET334Documento70 páginasParte I Apostila EET334gllondres4703Ainda não há avaliações

- Tratamento de Minérios 6a Edição (CAP.15.1) PDFDocumento26 páginasTratamento de Minérios 6a Edição (CAP.15.1) PDFWirley VieiraAinda não há avaliações

- PelotamentoDocumento50 páginasPelotamentoanapaulabaraujoAinda não há avaliações

- Biorreator à Membrana: avaliação do efeito da eletrocoagulação aplicado ao tratamento de efluente da indústria de papelNo EverandBiorreator à Membrana: avaliação do efeito da eletrocoagulação aplicado ao tratamento de efluente da indústria de papelAinda não há avaliações

- Influência do teor de cobre na usinabilidade da liga de alumínio 6351No EverandInfluência do teor de cobre na usinabilidade da liga de alumínio 6351Ainda não há avaliações

- Engenharia Aplicada MineraçãoDocumento134 páginasEngenharia Aplicada MineraçãoBruno BessaAinda não há avaliações

- Magnesita Institucional Slides - Fev 14 PTDocumento24 páginasMagnesita Institucional Slides - Fev 14 PTRamon Dutra Lobo LoboAinda não há avaliações

- Calcario e DolomitoDocumento26 páginasCalcario e DolomitoWagnum da SilvaAinda não há avaliações

- Flotação PDFDocumento52 páginasFlotação PDFJorge luiz100% (1)

- Introdução e Conceitos BásicosDocumento88 páginasIntrodução e Conceitos BásicosCarlos Eduardo MataAinda não há avaliações

- Moinho de BolasDocumento4 páginasMoinho de BolasHa SolevraAinda não há avaliações

- Britagem e Moagem PDFDocumento72 páginasBritagem e Moagem PDFlandagoAinda não há avaliações

- Beneficiamento de MinérioDocumento66 páginasBeneficiamento de MinérioaamvprAinda não há avaliações

- Classificador EspiralDocumento11 páginasClassificador EspiralAnonymous KbM6WrPzAinda não há avaliações

- PelotizacaoDocumento35 páginasPelotizacaoNilson Alves de Oliveira100% (1)

- Vale Curso Mineracao Basica IV Apo CBM Modulo 4Documento75 páginasVale Curso Mineracao Basica IV Apo CBM Modulo 4Luiz MendesAinda não há avaliações

- Cominuição - Britagem e MoagemDocumento51 páginasCominuição - Britagem e MoagemPaulo Roberto de CarvalhoAinda não há avaliações

- Apo CBM Modulo 1Documento53 páginasApo CBM Modulo 1jbastidasmartinezAinda não há avaliações

- Curso de PelotizaçãoDocumento67 páginasCurso de PelotizaçãoFernando Souto FrançaAinda não há avaliações

- Curso Utilizacao Minerio Ferro Siderurgia Vitoria 2007Documento161 páginasCurso Utilizacao Minerio Ferro Siderurgia Vitoria 2007Adriana CarlaAinda não há avaliações

- Mineracao Concentracao MineralDocumento156 páginasMineracao Concentracao MineralAlexandre RodriguesAinda não há avaliações

- Tratamento de MinérioDocumento52 páginasTratamento de MinérioribcienceAinda não há avaliações

- Dimensionamento e Simulacao de Moinhos V PDFDocumento284 páginasDimensionamento e Simulacao de Moinhos V PDFRafael NunesAinda não há avaliações

- Tratamento Minerios 6 Ed ReduzidoDocumento17 páginasTratamento Minerios 6 Ed ReduzidoEd LC0% (1)

- (Prof. Carlão) CominuicaoDocumento71 páginas(Prof. Carlão) CominuicaoPhilipe de CastroAinda não há avaliações

- Fluxo Do Processo de BauxitaDocumento51 páginasFluxo Do Processo de BauxitaRosângela Cardoso Do ReisAinda não há avaliações

- Tratamentos de MinériosDocumento23 páginasTratamentos de MinériosDaniel Lima100% (1)

- Cetem - HidrociclonesDocumento19 páginasCetem - HidrociclonesVictor Bretas100% (1)

- Aula Siderurgia e AciariaDocumento30 páginasAula Siderurgia e AciariaLeandro Schroeder SchwabeAinda não há avaliações

- Magnesita - Institucional - 3T17 - PORT - VF PDFDocumento25 páginasMagnesita - Institucional - 3T17 - PORT - VF PDFRonivon OliveiraAinda não há avaliações

- Treinamento CoqueriaDocumento25 páginasTreinamento CoqueriaThiago Do ValleAinda não há avaliações

- Peneiramento Industrial AulaDocumento72 páginasPeneiramento Industrial AulaBento Araújo100% (1)

- Relatório de Desempenho Da Vale Do 1T22Documento50 páginasRelatório de Desempenho Da Vale Do 1T22The Capital AdvisorAinda não há avaliações

- 3 - Balanço de MassaDocumento15 páginas3 - Balanço de Massajoaoeng100% (1)

- ACIARIA - DessulfuraçãoDocumento59 páginasACIARIA - DessulfuraçãoMarduarte8383% (6)

- Moinho de Disco-1Documento7 páginasMoinho de Disco-1NicoleAinda não há avaliações

- Calcario e Dolomito - CETEMDocumento26 páginasCalcario e Dolomito - CETEMD'PradoAinda não há avaliações

- P1-4 - AmostragemDocumento34 páginasP1-4 - AmostragemFalzio BorgesAinda não há avaliações

- Processo de Obtenção Do AlumínioDocumento8 páginasProcesso de Obtenção Do AlumínioIzaura Maria100% (1)

- NÍQUELDocumento21 páginasNÍQUELMarcela AntôniaAinda não há avaliações

- Ligas Metálicas Não FerrosasDocumento41 páginasLigas Metálicas Não FerrosasAgostinho MarinhoAinda não há avaliações

- Cálcario AgrícolaDocumento10 páginasCálcario AgrícolaFábio MarcheziniAinda não há avaliações

- Aula 7 Aciaria ElétricaDocumento36 páginasAula 7 Aciaria ElétricaRomulo Oliveira Lino AlmeidaAinda não há avaliações

- Cetem - Classificação e PeneiramentoDocumento44 páginasCetem - Classificação e PeneiramentoMarina Tomé100% (1)

- Apostila Módulo 6Documento92 páginasApostila Módulo 6leonardo finoket da silvaAinda não há avaliações

- Aula BritagemDocumento31 páginasAula Britagemmarcio pacheco100% (1)

- Mineracao Caracterizacao Tecnologica de MineriosDocumento79 páginasMineracao Caracterizacao Tecnologica de MineriosVitória AraújoAinda não há avaliações

- Curso de Mineracao VALE - Modulo - 3Documento69 páginasCurso de Mineracao VALE - Modulo - 3Erick100% (3)

- Palestra Pep SetDocumento10 páginasPalestra Pep SetedgarestevessAinda não há avaliações

- Beneficiamento I - Geovane BragaDocumento80 páginasBeneficiamento I - Geovane BragaCairon Carvalho100% (1)

- Operações unitárias em sistemas particulados e fluidomecânicos e outros trabalhosNo EverandOperações unitárias em sistemas particulados e fluidomecânicos e outros trabalhosAinda não há avaliações

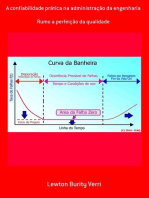

- A Confiabilidade Prática Na Administração Da EngenhariaNo EverandA Confiabilidade Prática Na Administração Da EngenhariaAinda não há avaliações

- NPC 1 - Ibracon - Ativo Circulante PDFDocumento6 páginasNPC 1 - Ibracon - Ativo Circulante PDFtricolorfelizAinda não há avaliações

- Demonstrative PronounsDocumento6 páginasDemonstrative PronounstricolorfelizAinda não há avaliações

- Apostila - Curso de ProxyDocumento5 páginasApostila - Curso de ProxyKenya KreismannAinda não há avaliações

- Flotação ConvencionalDocumento5 páginasFlotação ConvencionaltricolorfelizAinda não há avaliações

- Forma Meio Fio Guia de Rua PMSP Padrão Dnit 100x3Documento1 páginaForma Meio Fio Guia de Rua PMSP Padrão Dnit 100x3douglas.tirolandiaAinda não há avaliações

- 190 Panorama Da Aquicultura Construcao de Viveiros Parte 3 PDFDocumento10 páginas190 Panorama Da Aquicultura Construcao de Viveiros Parte 3 PDFSamAinda não há avaliações

- Anexo 1 Do ITEM I-Memorial Descrit. - BLC de SalasDocumento96 páginasAnexo 1 Do ITEM I-Memorial Descrit. - BLC de SalasLeandro MacedoAinda não há avaliações

- Manta Asfáltica Tipo II 3mmDocumento3 páginasManta Asfáltica Tipo II 3mmcamsmacielAinda não há avaliações

- Aglomerantes - Gesso e Cal PDFDocumento30 páginasAglomerantes - Gesso e Cal PDFsiguipiresAinda não há avaliações

- Hassan 2019 - TraduzidoDocumento56 páginasHassan 2019 - TraduzidoLizie Froeder NevesAinda não há avaliações

- Exercício Estradas MarschallDocumento6 páginasExercício Estradas MarschallThiago LucenaAinda não há avaliações

- Apostila Refratários e IsolantesDocumento115 páginasApostila Refratários e IsolantesFrank VitaliAinda não há avaliações

- NBR 9207 - 2000 - Cal Hidratada para Argamassas - Determinação Da Capacidade de Incorporação de ArDocumento3 páginasNBR 9207 - 2000 - Cal Hidratada para Argamassas - Determinação Da Capacidade de Incorporação de ArElem Santos ZarourAinda não há avaliações

- Calculo de Alvenaria eDocumento2 páginasCalculo de Alvenaria eEuler Felix SalgadoAinda não há avaliações

- 8 Jet GroutingDocumento4 páginas8 Jet GroutingAlessandro PaganiAinda não há avaliações

- NBR 6122 Projeto e Exec. de FundaçõesDocumento26 páginasNBR 6122 Projeto e Exec. de FundaçõesJosé Robson Alves BrandãoAinda não há avaliações

- Materiais Da ConstruçãoDocumento3 páginasMateriais Da ConstruçãoAya YokoyamaAinda não há avaliações

- 2 - Tabela Custos Terceiros - CEI Antonia Maria TorresDocumento2 páginas2 - Tabela Custos Terceiros - CEI Antonia Maria Torreseng.boniniAinda não há avaliações

- Dossiê Técnico Vermiculita 2014Documento121 páginasDossiê Técnico Vermiculita 2014Jeorge Frances RodriguesAinda não há avaliações

- TCC FinalDocumento39 páginasTCC FinalSilvano Wanderley FerreiraAinda não há avaliações

- Cien e Tec Trab 2Documento5 páginasCien e Tec Trab 2Cassio SignoriAinda não há avaliações

- Materiais de Construcao - ESTGDocumento20 páginasMateriais de Construcao - ESTGPedro Malheiro100% (1)

- XRF Claisse App-Note XRF Raw-Materials PT (4) 41Documento4 páginasXRF Claisse App-Note XRF Raw-Materials PT (4) 41Fernando LimaAinda não há avaliações

- Concreto AutocicatrizanteDocumento6 páginasConcreto AutocicatrizanteCecilia BarraAinda não há avaliações

- N 1728Documento34 páginasN 1728Thiago Ribeiro da SilvaAinda não há avaliações

- Memorial Técnico e DescritivoDocumento20 páginasMemorial Técnico e Descritivokevin luizAinda não há avaliações

- Catalogo Eternit FibrocimentoDocumento112 páginasCatalogo Eternit FibrocimentoBruno Oliveira100% (1)

- Métodos de Dosagem de ConcretoDocumento37 páginasMétodos de Dosagem de ConcretoAmauri Rodrigues LimaAinda não há avaliações

- Tabela Unificada Seinfra - Internet 017a 19-07-11Documento85 páginasTabela Unificada Seinfra - Internet 017a 19-07-11Andressa PereiraAinda não há avaliações

- NBR 12260 NB 1343 - Execucao de Piso Com Argamassa de Alta Resistencia MecanicaDocumento4 páginasNBR 12260 NB 1343 - Execucao de Piso Com Argamassa de Alta Resistencia MecanicaFlávio CabralAinda não há avaliações

- NBR 12654 - 1992 Controle Tecnológico de Materiais Componentes Do ConcretoDocumento7 páginasNBR 12654 - 1992 Controle Tecnológico de Materiais Componentes Do ConcretojorgethiagoAinda não há avaliações