Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Basílio

Basílio

Enviado por

Clara Villarinho0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

8 visualizações14 páginasDireitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

8 visualizações14 páginasBasílio

Basílio

Enviado por

Clara VillarinhoDireitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 14

BASIIIO: O CONCIITO DI VOCABUIO NA OBRA DI mATTOSO CmARA 1

O CONCLITO DL VOCBULO NA OBRA DL MATTOSO CMARA

The toncept o \ord in mattoso tmara,

margarida BASIIIO

(||c-kj)

ALS7LAC7. 1/i /./. !../ ai// |/. m.// c.c.. joi .o..// / a! .o!

i/ i!.o/i/i../io io //. /./. / B..i/i.o |/... /oi/i.///,, / /i.//, c.,

//. c.io ///.c .o..oio //. .o..// / a! io /././ic .o! i/ iio io //.

..o/./ /./ / //. ./i./., / /. o m.// c.c.. //./ io /i c.io a/,

i/./io //.c io //. .o/./ / //. !.c.//c.o/ / Lioi/i. io B..i/ / //.o /..o/

//. .// ci.a / //. ./io / a! .c/o!io. 1/. /./ /./ / //. ./i./.

cc.i.. /i c.io .o/i//io /a.! ././/i/io //. .o..// .o! !./ioio /...

/ //. i!.o/i/i../io / //. a! io |/...

L11-WL1S. v! cc/o! m.// c.c.. joi B..i/i.o |/...

L1S1m. 6 /..o/. /./.// ./!. o. /. !. m.// c.c.. joi . ./

! .o..i/ !. /./.c. . . i!.o/i/i.. o. .//. !. L/o. |/... c/..c,

!. io/.i, c /.c. /i/i. ! ///.c. !. .o..i/. !. /./.c. o .//./ic

. . .o/...!.o/. o. /./. ..o/./ ! ./i, /../i..c . ///. !. m.//

c.c.. joi .c . /io.i/.i /././/, i/.!. o .o/./ ! !..oc/cic.o/

!. Lio///i.. o B.i/ .c .i!., ./..o/.c . ci ! m./. /. . ./

!. .c/i. c..//... A /./. /io./ ! ./i .c. . /io.i/.i .o/i/i.

!. c.c.. joi /.. . .o..i/. . i!.o/i/i.. ! c..// o. L/o. |/...

1A1A1LAS-C1A11. |./.c. I..// cc/i m.// c.c.. joi L/o.

|/...

0. Introduo

O presente artigo um tributo memria do Pro. mattoso Cmara

]nior, certamente o nome mais relevante na histria da lingstica em

nosso pas.

D.I.I.T.A., 20:ISPICIAI, 2004 (1-84)

2 D.I.I.T.A., 20:ISPICIAI

Conheci o Pro. mattoso Cmara como proessor de Introduo Iin-

gstica Geral, quando cursava o ltimo semestre de Ietras Clssicas da

PUC-R], em 196. No ano seguinte, ingressando no mestrado em Iin-

gstica do Programa Uniicado de Ps-Graduao em Iingstica do museu

Nacional, em 1968, ainda teria eu o privilgio, por mais dois semestres, de

ter o Proessor mattoso Cmara como proessor, nos cursos de Histria da

Iingstica e Istrutura da Ingua Portuguesa.

Na poca, ele nos apresentava as ltimas verses de suas anlises e

descries do portugus, que posteriormente vieram a constituir o inaca-

bado e undamental I//. !. L/o. |/.., o precursor |//.c.

!. Lio///i.. D..i/ic., e o precioso Li/i. !. Lio///i...

No h outro epteto para mattoso Cmara seno 6 c.o!. m./.. O

domnio absoluto de todos os temas que abordava, a arta erudio, os

comentrios undamentados e bem elaborados, a solidez da argumenta-

o, e tambm os detalhes pitorescos, um leve tom de humor, pequenas

pausas amenas quando via que no podamos mais acompanhar o ritmo

das relexes tericas. Sim, mattoso Cmara no oi apenas o grande pio-

neiro da Iingstica no pas, oi, tambm, um proessor pereito.

mudaram-se os paradigmas, a Iingstica teve no Brasil um desenvol-

vimento mpar, juntamente com a evoluo planejada do sistema de ps-

graduao no pas, alargaram-se os domnios da investigao, novos mtodos

de anlise so privilegiados. mattoso Cmara passou de precursor a clssi-

co. I sua obra mantm a relevncia de sempre.

Como especialista em morologia e herdeira convicta do legado

mattosiano de intensa dedicao descrio e ensino da lngua portugue-

sa, escolhi, dentre as inmeras contribuies de mattoso Cmara para a

Iingstica e a descrio de nossa lngua, abordar em sua obra a questo do

conceito de palavra e sua identiicao na estrutura da lngua portuguesa.

O artigo est dividido em trs partes. Na primeira, coloco os antece-

dentes que determinam o problema do conceito de palavra no estrutura-

lismo, descrevo o problema e resumo o posicionamento de Saussure e

Bloomield. Na segunda, abordo o conceito de palavra em mattoso Cma-

ra ]nior. Na terceira, analiso como o mestre tratou da questo da compo-

sio na Ingua Portuguesa.

BASIIIO: O CONCIITO DI VOCABUIO NA OBRA DI mATTOSO CmARA 3

J. O conceito de palavra no Lstruturalismo

1.1. .vteceaevte.

Se observarmos nossas gramticas, constataremos que o conceito de

palavra no abordado, mas tomado implicitamente. Isto se veriica por-

que, nas gramticas tradicionais, o modelo subjacente o modelo Palavra

e Paradigma, em que a palavra considerada como a unidade mnima de

anlise lingstica. Nesse modelo, a orma das palavras apresenta um es-

quema relativamente ixo de variaes para a expresso de categorias aci-

dentais, o paradigma. Temos, portanto, substantivos classiicados em

declinaes e verbos em conjugaes, cada um(a) com seu paradigma cor-

respondente. As gramticas do portugus no apenas apresentam o termo

explcito paradigma no tratamento dos verbos, mas tambm a organiza-

o implcita, que entende a palavra como a unidade mnima de anlise

lingstica.

A conceituao de palavra, no entanto, passou por dierentes abalos

em vrios momentos da histria da lingstica e continua sendo discutida

at hoje. Aqui vamos nos deter nas questes que surgem com o advento do

estruturalismo. Para isto, entretanto, necessrio traarmos um panora-

ma de sua evoluo sobretudo a partir do sculo XIX.

Ainda que gramticos antigos tenham intudo a distino entre deri-

vao e lexo,

conorme observa mattoso Cmara (190: 1), ou que ter-

mos como radical e aixos tenham sido utilizados j h alguns sculos,

apenas no sculo XIX, com o desenvolvimento da Iingstica Histrica,

passa a haver uma preocupao geral com a estrutura interna da palavra. I

nesta poca que o termo morologia passa a ser utilizado abrangendo a

lexo e a derivao.

De ato, o sculo XIX se caracteriza inicialmente pelo desenvolvimen-

to do mtodo histrico-comparativo, com o qual se pretendia estabelecer a

relao gentica entre lnguas, e pelo subseqente desenvolvimento do

mtodo histrico, atravs do qual se estabelecia a evoluo ontica a par-

tir de ormas bsicas teorizadas como ancestrais. Ora, dadas as proundas

modiicaes ocorridas sobretudo em situaes de juntura, que diiculta-

vam o estabelecimento de correspondncias sistemticas, os comparatistas

precisavam proceder anlise da estrutura interna da palavra e recuperar

4 D.I.I.T.A., 20:ISPICIAI

os elementos ormativos, a serem comparados em dierentes lnguas. A

manipulao desta estruturao, ao lado da comparao de sistemas mor-

olgicos que pressupunha a lexo, muito cedo levou necessidade de se

delimitar e nomear os dois campos da morologia, a lexo e a derivao.

Podemos observar, ento, j na literatura correspondente ao mtodo

comparativo e ao mtodo histrico, a ascenso da relevncia dos elementos

ormativos em detrimento da palavra como um todo, as comparaes e

relaes sistemticas se estabelecem em termos de razes lexicais e termi-

naes lexionais e no em termos de uma unidade que j no pode mais

ser deinida como elemento mnimo da anlise lingstica, embora, natu-

ralmente, o reconhecimento da unidade /./.c. continue sendo eito sem

maiores problemas.

1.2. O covceito ae pir vo e.trvtvri.wo: o probew

A questo da deinio e estatuto da palavra passa a ter mais peso no

estruturalismo americano, dada a primazia do morema como unidade

morolgica. I de se observar, no entanto, que esta proposio deve ser

considerada como conseqncia, e no causa, do abandono do princpio da

palavra como elemento mnimo da anlise lingstica, uma vez que este

abandono j havia sido eetuado, em termos concretos, pela prtica do

mtodo comparativo. O deslocamento da palavra do centro da lngua para

uma rea cinzenta, assim como a eleio do morema como elemento bsi-

co da morologia no so propriamente invenes do estruturalismo, como

se poderia pensar, mas aplicaes do princpio sincrnico sobre uma situa-

o de ato legada pelo perodo do estudo histrico de lnguas.

mais especiicamente, depois de um sculo de anlises baseadas no

desmembramento da palavra e ocalizao em suas partes constituintes, a

palavra monoltica estava deinitivamente enterrada. Por outro lado, o prin-

cpio estruturalista e a concentrao na descrio de lnguas clamavam por

critrios de classiicao, a emergncia do morema , neste contexto, pra-

ticamente inevitvel. Alm disso, tambm a lngua escrita oi para segun-

do plano no estruturalismo, passando-se a considerar a cadeia nica como

base da anlise lingstica, sobretudo no estruturalismo americano, con-

centrado undamentalmente na descrio de lnguas indgenas desconhe-

cidas, ou seja, lnguas cujas unidades lexicais relevantes o lingista ignorava.

BASIIIO: O CONCIITO DI VOCABUIO NA OBRA DI mATTOSO CmARA 5

Surge, portanto, no apenas uma questo terica, mas uma diiculda-

de metodolgica: que unidades devero ser consideradas palavras, a partir

de que critrios, como deinir e justiicar as marcas pertinentes. A clebre

deinio de Bloomield, de base distribucionalista, uma tentativa relati-

vamente bem sucedida de resolver ao mesmo tempo os problemas terico

e metodolgico. mas, no estruturalismo descritivo, o pilar do modelo cls-

sico de descrio gramatical j havia sido deseito, de sorte que os limites

da palavra passaram a constituir um problema, e seu estatuto como unida-

de lingstica passou a ser questionado.

I de se observar que as grandes diiculdades em relao deinio de

palavra no estruturalismo americano, tanto em termos de ixarmos seus

limites, quanto em relao a estabelecermos seu estatuto na estrutura lin-

gstica, embora legada a situao problemtica pelos desenvolvimentos

da lingstica no sculo XIX, inerente problemtica da Iingstica

Americana na poca, dado o descritivismo impulsionado pela necessidade

de descrio das lnguas indgenas americanas, por um lado, e, por outro,

dada a interpretao de estrutura como estrutura do enunciado

por Bloomield, em oposio ao estruturalismo sistmico mentalista de

Saussure.

De ato, o estruturalismo europeu no apresenta os problemas com

que se depara Bloomield porque os europeus no tm lnguas indgenas a

descrever e Saussure est interessado na aculdade de linguagem e na ln-

gua como um depsito de signos, no tesouro depositado na mente dos

alantes, este tesouro que um ato social. Assim, Saussure se preocupa

com a questo da oposio e do sistema de valores, sua unidade bsica o

signo. Claro, tanto palavras quanto moremas so signos, o problema da

deinio da palavra permanece, mas no uma questo crucial e urgente

para o estruturalismo europeu, que est preocupado com as relaes entre

os signos na mente dos alantes e no com as relaes em presena que se

maniestam na ala. Ista dierena se relete nos ocos privilegiados pelos

dois grandes nomes-smbolo do estruturalismo lingstico.

1.. O covceito ae pir ew v..vre e oowfiea

Im Um conjunto de postulados para a cincia da Iinguagem,

Bloomield procura dar deinies absolutamente explcitas para os termos

6 D.I.I.T.A., 20:ISPICIAI

da lingstica descritiva. A deinio de palavra que ele prope de cunho

puramente distribucional.

De acordo com Bloomield (198|1926]), uma /c. um trao vocal

recorrente que tem signiicado e todo enunciado inteiramente constitu-

do de ormas. Dentro deste quadro, deine-se a palavra atravs das se-

guintes airmaes: (a) um X mnimo um X que no consiste inteiramente

de Xs menores, (b) uma orma que pode ser um enunciado livre. Uma

orma que no livre presa,

1

e (c) uma orma livre mnima uma pala-

vra. Para Bloomield, uma palavra , portanto, uma orma que pode ser

enunciada sozinha (com signiicado), mas no pode ser analisada em partes

que podem (todas elas) ser enunciadas sozinhas (com signiicado).

Im L.o.. (1933), Bloomield apresenta a mesma deinio, embo-

ra dentro de um quadro dierente: uma orma livre composta inteiramente

de duas ormas livres menores um sintagma. A palavra a orma livre

que no um sintagma. mais especiicamente, a palavra uma orma livre

no composta inteiramente por ormas livres menores. Bloomield deine,

pois, a palavra como a orma livre mnima. Acrescenta ele que, na medida

em que apenas as ormas livres podem se constituir isoladamente num

enunciado, a palavra, unidade mnima enquanto orma livre, exerce um

papel importante em nossa atitude em relao lngua: a palavra a me-

nor unidade do discurso. Ou seja, a palavra a menor unidade lingstica

de que acilmente temos conscincia.

Saussure (1916:122), por outro lado, problematiza os mtodos cor-

rentes de delimitao: ...basta pensar na palavra ./.c./ (cavalo) e em seu

plural ./.c.. Diz-se correntemente que so duas ormas da mesma pala-

vra, todavia, tomadas na sua totalidade, so duas coisas bem dierentes,

tanto pelo sentido como pelos sons.. Saussure prossegue dizendo que a

tentativa de equiparar unidades concretas a palavras nos leva a um dilema,

o de ignorar a relao evidente que une, por exemplo, ./.c./ a ./.c. e

dizer que so palavras dierentes, ou ento, estabelecer uma abstrao que

rene as ormas de uma palavra.

Vemos, portanto, que, enquanto Bloomield identiica palavras por

seu papel na estrutura do enunciado, Saussure (1916:123) se preocupa em

1

Assim, o /ic, /c.c so ormas livres, -o! (como em ...c.o!), - (como em ..i/; so

ormas presas.

BASIIIO: O CONCIITO DI VOCABUIO NA OBRA DI mATTOSO CmARA

identiicar palavras no sistema de valores mental: Uma teoria assaz diun-

dida pretende que as nicas unidades concretas sejam as rases: s alamos

por rases, e depois delas extramos as palavras. Im primeiro lugar, porm,

at que ponto pertence a rase lngua Se coisa exclusiva da ala, no

poderia nunca passar por unidade lingstica.

Os dois conceitos reletem dois pontos de enoque do estruturalismo:

a estrutura do enunciado e a estrutura do sistema lingstico, e dois pontos

cruciais de desaio a deinies: a relao lexema-vocbulo-palavra e a ques-

to da identiicao da palavra na corrente da ala e sua distino com a

palavra enquanto unidade lingstica.

2. O conceito de palavra em Mattoso Cmara

Im |io.//i !. Lio///i.. c../, mattoso Cmara, no captulo sobre

unidades signiicativas, coloca logo de incio um problema undamental

relacionado ao conceito de palavra no estruturalismo:

Ista alta corriqueira de coincidncia entre o elemento na onao e o elemento na

ala tem levado alguns lingistas a negarem que o vocbulo signiicativo, ou vocbulo

propriamente dito, seja entidade natural lingstica. Tendem a consider-lo qual-

quer coisa de convencional, imposto nossa conscincia pelas ormalidades do ensi-

no e da lngua escrita. O elemento signiicativo seria, a rigor, exclusivamente a prpria

rase. (mattoso Cmara 196: 86)

mattoso Cmara nega a adequao desta proposta, assumindo a posi-

o de Saussure, segundo a qual apenas o vocbulo puramente um ele-

mento da lngua. Airma, ao contrrio, que exatamente a alta de coinci-

dncia entre o vocbulo ontico e o vocbulo como elemento signiicativo

que nos permite aceitar a realidade lingstica do vocbulo: relacionam-

se entre si os elementos idnticos existentes em mltiplas rases, e desta

comparao emerge o modelo mental chamado vocbulo, com individua-

lidade ao mesmo tempo signiicativa e ormal. Im outros termos, a noo

do vocbulo assenta na identiicao parcial que se az dentro da dierena

global das rases. (mattoso Cmara 196:8). Vemos, pois, que Cmara

abraa o ngulo saussuriano.

Observa ele, entretanto, que este critrio seria o mesmo para aixos e

desinncias, e passa, ento, a estabelecer a necessria delimitao, que valida

8 D.I.I.T.A., 20:ISPICIAI

o raciocnio enquanto aplicado especiicidade da palavra, explicitando

trs dierenas bsicas: A primeira a colocao de Bloomield de que a

palavra, ao contrrio dos aixos, ocorre isoladamente, constituindo uma

orma livre. A segunda a mobilidade de posio (anteposio ou posposi-

o), possvel nos clticos mas no nos aixos. I a terceira dierena, de

carter undamental: o vocbulo tem incontestvel autonomia ou indivi-

dualidade ormal, porque no condicionado pela orma particular do vo-

cbulo a que se adjunge.

I a partir dessa enumerao de atores de dierenciao que mattoso

prope a sua diviso tripla, em substituio proposta bloomieldiana:

Chegamos assim a 3 tipos de ormas: 1) orma presa, que s aparece ligada a outra e

por ela condicionada, 2) orma dependente, que nunca aparece isolada, mas pode

aparecer ligada a outra que no aquela que a condiciona, quando entre ela e a sua

condicionante se intercalam livremente outras ormas, 3) orma livre, que aparece

no raro isolada. (mattoso Cmara 196:88).

O conceito de palavra em mattoso Cmara se reveste de undamental

importncia, dado que mattoso o lingista responsvel pela ormao de

inmeros lingistas no pas, e, em especial, lingistas que se ormaram no

perodo do estruturalismo, ele que nos traz, no apenas o estruturalismo

em lingstica, mas, de modo undamental, a aplicao do estruturalismo

lingstico descrio da morologia do portugus.

A preocupao de mattoso em relao descrio da lngua portugue-

sa dupla e a situao mais complexa, dado o momento histrico de

prevalncia de uma tradio gramatical no ensino da lngua, conrontado

com a exigncia de introduo da disciplina Iingstica nos cursos de Ie-

tras e, portanto, na ormao de todos os proessores da rea.

Reerindo-se dicotomia saussuriana sincronia/diacronia e constatan-

do a prioridade da lingstica descritiva sobre os estudos histricos, mattoso

assim descreve a situao em relao Ingua Portuguesa em |//.c. !.

Lio///i.. D..i/ic.:

A lngua portuguesa, no entanto, tem icado margem dsses propsitos descritivos.

A lingstica em Portugal e no Brasil tem sido entendida, de preerncia, como

undamentalmente histrica. Im regra, em matria de sincronia, o que se tem eito

em Portugal e no Brasil o ensino gramatical como arte de alar e escrever correta-

mente. A lingstica s trata da histria da lngua e a descrio substituda por um

cdigo normativo, com vistas prtica escolar. (mattoso Cmara 1969: 9).

BASIIIO: O CONCIITO DI VOCABUIO NA OBRA DI mATTOSO CmARA 9

A extrema preocupao de mattoso Cmara em colocar os produtos

da lingstica descritiva a servio do conhecimento da lngua portuguesa

leva ao primeiro problema undamental encontrado em relao palavra:

o ato de que toda e qualquer descrio da lngua portuguesa leva em

conta a existncia do vocbulo, embora no se tenha cogitado, nas abor-

dagens tradicionais, de explicar e claramente deinir em que consiste ele

(mattoso Cmara 1969: 34). A alha, naturalmente, provm do ato de

que nossas gramticas tomam por base a lngua escrita, na qual a palavra

deinida pelos espaos em branco, conorme determinado pelo sistema

grico.

mattoso introduz, ento, a distino entre duas unidades dierentes

sob o mesmo nome: o vocbulo onolgico, correspondente a uma diviso

espontnea na cadeia de emisso vocal, e o vocbulo ormal ou mrico,

quando um segmento nico se individualiza em uno de um signiica-

do especico que lhe atribudo na lngua, azendo a crucial colocao de

que, embora relacionadas, essas entidades podem no coincidir (mattoso

Cmara 196:34).

No Di.io.i !. Lio///i.. . c.c./i.., mattoso deine palavras como

vocbulos providos de signiicao externa, concentrada no radical, nou-

tros termos, vocbulos providos de semantema. Nesta deinio, intro-

duz-se a preocupao do mestre com o problema terminolgico: a utilizao

do termo vocbulo de um ponto de vista mais tcnico, reservando-se /./.-

c. para as unidades signiicativas.

Im |io.//i !. Lio///i.. D..i/ic., mattoso esclarece o princpio

norteador da diviso na emisso da cadeia da ala, airmando que os voc-

bulos onolgicos no se separam por pausas na corrente da ala: Im por-

tugus, o vocbulo onolgico depende da ora de emisso das suas slabas.

A verdadeira marca da delimitao vocabular a pauta prosdica (mattoso

Cmara 1969: 35-36). Ou seja, na lngua portuguesa o vocbulo onolgi-

co deinido pela pauta prosdica, determinada pelo acento tnico.

Na verdade, a tarea de mattoso Cmara complexa, na medida em

que se trata no apenas de direcionar o estudo e ensino da lngua para uma

abordagem descritiva, em oposio a uma tradio que privilegia o estudo

histrico, mas direcion-lo a uma base oral em oposio a uma tradio de

base escrita. Ora, no caso da palavra, como ele salienta logo de incio, esta

abordagem instaura problemas de deinio totalmente estranhos abor-

80 D.I.I.T.A., 20:ISPICIAI

dagem anterior. Pois, como ele observa, a lngua escrita no tem em vista

o vocbulo onolgico e sim o vocbulo mrico ou ormal. (mattoso

Cmara 1969: 36).

mas o elemento undamental para a deinio do mbito da morolo-

gia o vocbulo ormal, caracterizado por Bloomield como uma orma

livre mnima, ou a unidade a que se chega, quando no possvel nova

diviso em duas ou mais ormas livres. Da a importncia do conceito de

orma dependente: Conceitua-se assim uma orma que no livre, por-

que no pode uncionar isoladamente como comunicao suiciente, mas

tambm no presa, porque suscetvel de duas possibilidades para se

disjungir da orma livre a que se acha ligada (mattoso Cmara 1969: 3).

Com isto, o vocbulo se redeine como orma no presa mnima, conside-

rando-se como vocbulos ormais tanto ormas livres quanto ormas de-

pendentes, em conseqncia, incluem-se como vocbulos ormais os artigos,

preposies, conjunes e pronomes clticos, que s ocorrem em uno de

outras ormas, no podendo, portanto, ocorrer isoladamente, mas tendo

mobilidade de posio em relao s ormas das quais dependem.

I de se notar, portanto, a extrema adequao e elegncia da proposta

de mattoso, que permite assim compatibilizar com a abordagem tradicio-

nal um critrio descritivo estruturalista, atravs de uma pequena modii-

cao, a caracterizao de vocbulo mrico que obedece tambm aos

padres do sistema grico do portugus.

Que se esclarea, contudo, que a anlise no apenas uma maneira

alternativa de se colocar uma situao conciliatria entre a preocupao

com o ensino descritivo e o realismo da necessidade do ensino tradicional

da gramtica: sobre este eeito desejvel e conseguido, a classiicao pro-

posta, que redeine as unidades anteriormente propostas por Bloomield,

responde de maneira bem mais cabal situao estrutural dos elementos

envolvidos na lngua portuguesa.

Deinem-se assim como vocbulos ormais, para mattoso Cmara, a

grande maioria dos vocbulos gricos: nomes e verbos, mas tambm arti-

gos, preposies, etc., excetuando-se os pronomes clticos, graicamente

marcados como tais.

Os vocbulos ormais tm em comum o ato de no serem ormas

presas, isto , aixos, a deinio de Bloomield tomada, portanto, do

BASIIIO: O CONCIITO DI VOCABUIO NA OBRA DI mATTOSO CmARA 81

lado oposto, e interpretada no em seu aspecto sinttico, mas reinterpreta-

da em seu correlato morolgico: a rigidez da construo caracterstica das

construes morolgicas, que envolvem radicais e aixos, todos ormas pre-

sas, ou seja, ormas que isoladamente no podem constituir enunciados.

3. Composies de vocbulos em Mattoso Cmara

Uma vez conceituado o vocbulo ormal, em oposio tanto ao voc-

bulo onolgico, quanto ao vocbulo grico, vejamos os problemas em

relao a dierentes composies vocabulares.

mattoso assinala de incio que as palavras tradicionalmente considera-

das compostas por justaposio correspondem a uma situao que o re-

verso da veriicada nas chamadas ormas dependentes: neste tipo de palavra

composta, temos dois vocbulos onolgicos que constituem um nico

vocbulo ormal.

Assim, segundo ele, .!.-./c. e .o!. ./c. tm a mesma pauta

acentual. O que caracteriza os compostos por justaposio, no entanto, a

rigidez que a construo adquire: embora os elementos componentes de

.!.-./c. mantenham sua identidade semntica reconhecvel, o con-

junto no pode se desligar de um todo denotativo, e, por outro lado, a

construo petriica seus elementos, de modo a tornar qualquer intere-

rncia impossvel. Assim, enquanto ainda podemos alar de uma grande e

estrondosa chuva, ou das grandes chuvas de vero, no podemos alar de

.!.-ci/.-./c., ou daqueles .!.c-./c..

Um outro problema que mattoso aborda o das locues, em que

temos dois vocbulos ormais. Assim, ele considera que os conceitos po-

dem coincidir nos casos de substantivos compostos por justaposio, por a

termos tambm dois vocbulos ormais, ou nos advrbios ormados pela

suixao de -c.o/. a adjetivos, no caso de -c.o/. ser interpretado como

orma livre, e nos tempos compostos dos verbos. mas ressalta que no se

trata de expresses equivalentes, na medida em que o conceito de locuo

se reere apenas ao plano mrico, podendo a locuo ser deinida como o

uso sistemtico como unidade ormal de dois vocbulos mricos (matto-

so Cmara 1969:38).

Uma deinio alternativa para locuo aparece no Di.io.i !. Lio-

///i.. . c.c./i..: Reunio de dois vocbulos que conservam indivi-

82 D.I.I.T.A., 20:ISPICIAI

dualidade ontica e mrica, mas constituem uma unidade signiicativa

para determinada uno, que interessante cotejarmos com a deinio

de composio: Iormao de uma palavra pela reunio de outras, cujas

signiicaes se complementam para ormar uma signiicao nova. Na-

turalmente, ormularemos a questo de o que distinguiria a locuo da

palavra ormada por composio.

I, portanto, interessante observarmos que, em |io.//i !. Lio///i..

D..i/ic., mattoso continua suas relexes sobre a locuo reconhecendo

como locues seqncias como ././. !. /, ./.!. !. /., /.o/ !. .i, e

observa que os conceitos de justaposio e locuo coincidem em substan-

tivos compostos por justaposio como .!.-./c., .-./., etc. Prosse-

gue mattoso airmando que |p]or alta de uma deinio adequada para

vocbulo e da conuso, a seu respeito, entre plano mrico e plano onol-

gico, h na nossa tradio gramatical uma teoria de vocbulos compostos,

que inteiramente alsa (mattoso Cmara 196:38).

Reere-se ele classiicao dos processos de composio em justaposi-

o, aglutinao e preixao. De ato, a aglutinao um enmeno ono-

lgico, passvel, alis, de ocorrer em qualquer construo morolgica (c.,

por exemplo, //.o.// de //.o.// e .i., de ..i.) e no um pro-

cesso de composio. Do mesmo modo, conigura-se a justaposio, se-

gundo mattoso Cmara, quando, na reunio de duas ormas, mantm-se a

respectiva identidade onolgica, como em /-c!.o, /i/.i/.c.o/. ou

//.-/.o!.i.. Portanto, mais uma vez, trata-se da classiicao de uma

oposio de situaes onolgicas em casos de juno de ormas, que, por-

tanto, no deveria ser usada para a classiicao de tipos de composio.

O caso da preixao dierente, tanto porque no se trata de uma

conigurao onolgica, quanto pelo ato de gerar uma polmica interes-

sante, reerente distino entre ormas derivadas e compostas na descri-

o das estruturas morolgicas do portugus.

Ainda em |io.//i !. Lio///i.. D..i/ic., mattoso (1969:39) diz

que a preixao um processo de ormao de palavras que deve ser con-

siderado como composio, porque os preixos apresentam o valor signii-

cativo das preposies, ainda que alguns sejam apenas alomores e outros

no se usem como preposies. Assim, por exemplo, .-, provindo da pre-

posio latina, apenas ocorre como preixo em portugus, o preixo /.-

mantm a orma latina, mas a preposio em portugus se transormou

em /., e assim por diante.

BASIIIO: O CONCIITO DI VOCABUIO NA OBRA DI mATTOSO CmARA 83

No Di.io.i !. Lio///i.. . c.c./i.., mattoso diz, sobre o /./i:

Assim se chama o aixo que vem na parte inicial do vocbulo. Na lngua portuguesa,

o preixo, que a variante presa das ormas dependentes chamadas preposies, cria

uma nova signiicao externa para a palavra a que se adjunge, e por isso se deve

considerar o processo da preixao como uma modalidade da composio vocabular.

(mattoso Cmara 199|19]).

Vemos, portanto, que mattoso considera undamental como critrio

para a determinao das palavras compostas o critrio semntico, ao contr-

rio de outros estudiosos, quer tradicionais, quer estruturalistas, que estabele-

cem como critrio undamental a combinao de palavras ou radicais. Segundo

ele, os suixos, ao contrrio dos preixos, no apresentam signiicado.

mattoso no ignora, entretanto, o aspecto do carter vocabular ou no

dos elementos num processo de ormao. Assim, ele deine a derivao

como processo em que o elemento ormador no corresponde a um voc-

bulo e introduz uma idia apenas acessria. Airma, ento, que no caso do

portugus os elementos com essas caractersticas se pospem ao semante-

ma, enquanto os preixos, antepostos, alteram undamentalmente a signi-

icao do semantema e correspondem a preposies, no portugus e no

latim.

Naturalmente, a questo do grau de relevncia de cada ator, a auto-

nomia vocabular e o papel e teor da modiicao introduzida no semante-

ma pelo elemento ormador so diceis de determinar. mattoso est ciente

das alternativas de anlise, no verbete !.ic., esclarece que |os prei-

xos] ... so por isso includos de preerncia no processo da composio...,

embora muitos gramticos incluam suixos e preixos na derivao, que

passa a ser suixal e preixal (...). mas, ainda que outros atores de ordem

estrutural possam undamentar descries alternativas, crucial azermos

jus intuio do mestre, que nos aponta o inegvel ator da maior perti-

nncia semntica do preixo em sua combinao com o semantema, em

comparao com as construes derivadas suixais.

2

2

C., por ex., a hiptese de Bybee (1985) sobre o maior valor semntico nos elementos mais

internos estrutura morolgica.

84 D.I.I.T.A., 20:ISPICIAI

4. Consideraes finais

A contribuio de mattoso Cmara na soluo de problemas e desven-

damento de mistrios em relao identiicao do conceito de palavra

considervel, no apenas por sua anlise de todos os problemas e pontos de

divergncia em relao a uma abordagem tradicional do estudo da lngua

rente a novas proposies descritivas, mas tambm por sua ponderada

adequao e adaptao de conceitos tericos e descritivos ao material de

nossa lngua a ser reanalisado.

Coloco em especial relevo a sua reormulao da proposio bloomi-

eldiana de deinio distribucional da palavra, introduzindo o conceito de

orma dependente para abarcar ormas como artigos, preposies, clticos

em geral, e sua perspiccia na anlise das conluncias entre locuo e com-

posio, objeto de debates ainda hoje em relao delimitao das unida-

des lexicais.

I-mail: marbas_centroin.com.br

RLILRLNCIAS

BASIIIO, margarida. 1999. Introduo: questes clssicas e recentes na de-

limitao de unidades lexicais. /o: m. Basilio (org.) A D./ici/. !.

|oi!.!. L.i..i. PaIavra #, Volume Temtico I. Rio de ]aneiro: PUC-

RIO.

BIOOmIIIID, Ieonard. 1933/1935. L.o... Iondon: George Allen s

Unwin Itd.

_____ 198|1926]. Um Conjunto de Postulados para a Cincia da Iin-

guagem. /o: m. Dascal (org.) co../. c..i !. 1.i. Lio///i...

So Paulo: Global.

BYBII, ]oan. 1985. m///,. Amsterdam: ]ohn Benjamins.

mATTOSO CmARA ]r., ]. 196. |io.//i !. Lio///i.. c../. 4a. ed. Rio de

]aneiro: Iivraria Acadmica.

_____ 1969. |//.c. !. Lio///i.. D..i/ic.. Petrpolis: Vozes.

_____ 190. I//. !. L/o. |/... Petrpolis: Vozes.

_____ 199|19]. Di.io.i !. Lio///i.. . c.c./i... 18a. ed. Petr-

polis: Vozes.

SAUSSURI, Ierdinand de. 1916. c !. Lio///i.. c../. (Trad. de Anto-

nio Chelini, ]os Paulo Paes e Izidoro Blikstein). So Paulo: Cultrix.

Você também pode gostar

- Unid II ExerciciosDocumento34 páginasUnid II Exerciciosfilipefdf75% (4)

- Fichas de Trabalho - Ufcd 0757 - Folha de Calculo - Funcionalidades Avançadas PDFDocumento12 páginasFichas de Trabalho - Ufcd 0757 - Folha de Calculo - Funcionalidades Avançadas PDFLARA100% (1)

- O Conceito de Vocábulo Na Obra de Mattoso CâmaraDocumento13 páginasO Conceito de Vocábulo Na Obra de Mattoso CâmaraAline Vilela100% (1)

- "A semiótica em tirinhas": uma análise do livro didático, 'Português: conexão e uso, 9° ano'No Everand"A semiótica em tirinhas": uma análise do livro didático, 'Português: conexão e uso, 9° ano'Ainda não há avaliações

- 14 Linguística Textual Aplicação A Uma Decisão Judicial - CORREA - 2017Documento18 páginas14 Linguística Textual Aplicação A Uma Decisão Judicial - CORREA - 2017jubehrendsAinda não há avaliações

- Funções Da PalavraDocumento16 páginasFunções Da PalavrakaucelysAinda não há avaliações

- Conceito de CoesãoDocumento4 páginasConceito de CoesãoValdivino Antônio da Costa AraújoAinda não há avaliações

- BENTES Linguistica TextualDocumento5 páginasBENTES Linguistica TextualEricson SantosAinda não há avaliações

- O Conceito de Unidade LexicalDocumento46 páginasO Conceito de Unidade LexicalShirlei Marly AlvesAinda não há avaliações

- Apostila Coerência e CoesãoDocumento12 páginasApostila Coerência e CoesãoMariana MacedoAinda não há avaliações

- Dicas Boa RedaçãoDocumento5 páginasDicas Boa RedaçãoAdilson SantosAinda não há avaliações

- 28.03 Coesão e Coerência TextuaisDocumento8 páginas28.03 Coesão e Coerência TextuaisMARIA EDUARDA BRAGA SOUZAAinda não há avaliações

- Coesao e CoerecDocumento16 páginasCoesao e CoerecCAT-EAinda não há avaliações

- Texto e TextualidadeDocumento5 páginasTexto e TextualidademocdiasAinda não há avaliações

- Principais Mudanças Na OrtografiaDocumento33 páginasPrincipais Mudanças Na OrtografiaAlefESEAinda não há avaliações

- VILARINHO - FunçΣes da LinguagemDocumento2 páginasVILARINHO - FunçΣes da LinguagemAndréa AguiarAinda não há avaliações

- Termos Essenciais Da Oração: 1. SujeitoDocumento6 páginasTermos Essenciais Da Oração: 1. Sujeitoleticiatuc80Ainda não há avaliações

- A Coesão Textual Na Tessitura Do Texto - A Referenciação Como Artifício de Construção de Objetos de DiscursoDocumento21 páginasA Coesão Textual Na Tessitura Do Texto - A Referenciação Como Artifício de Construção de Objetos de DiscursoAlex De Britto RodriguesAinda não há avaliações

- Redação JuridicaDocumento11 páginasRedação JuridicaConselheiro AutoridadeAinda não há avaliações

- Luiz Edson Fachin - Um País Sem JurisprudênciaDocumento9 páginasLuiz Edson Fachin - Um País Sem JurisprudênciaThiagoAinda não há avaliações

- Quais As Palavras Que Enriquecem Uma Redação Dissertativa ArgumentativaDocumento6 páginasQuais As Palavras Que Enriquecem Uma Redação Dissertativa ArgumentativaAirthon SenaAinda não há avaliações

- Palavras Ideias Unisuam 2019.2Documento2 páginasPalavras Ideias Unisuam 2019.2MarcoAntonioAinda não há avaliações

- Coesão - ExplicaçãoDocumento3 páginasCoesão - ExplicaçãoLucas FloisAinda não há avaliações

- Como Utilizar As Palavras AlheiasDocumento7 páginasComo Utilizar As Palavras AlheiasJúlio César VieiraAinda não há avaliações

- CUNHA. Gênero Lírico.Documento6 páginasCUNHA. Gênero Lírico.AnaAinda não há avaliações

- DOS FATOS JURÍDICOS - Dos Negócios Jurídicos, Dos Atos Jurídicos Lícitos e Do Sistema de InvalidadesDocumento41 páginasDOS FATOS JURÍDICOS - Dos Negócios Jurídicos, Dos Atos Jurídicos Lícitos e Do Sistema de InvalidadesRodrigo SugayamaAinda não há avaliações

- Ementa - Português ForenseDocumento2 páginasEmenta - Português Forenseapi-3803662100% (6)

- Redação AULA-INTRODUÇÃODocumento32 páginasRedação AULA-INTRODUÇÃOElziane Endho100% (1)

- Concisão e Clareza Na Redação Científica ModernaDocumento2 páginasConcisão e Clareza Na Redação Científica ModernaKeimelion - revisão de textosAinda não há avaliações

- Aula 1 - Comunicação - Parte 1Documento11 páginasAula 1 - Comunicação - Parte 1Gabriel MauricinhoAinda não há avaliações

- Metodologia Cientifica - Tema 4Documento20 páginasMetodologia Cientifica - Tema 4MarjorieAlvesAinda não há avaliações

- CR Dicas para Acertar RedacoesDocumento11 páginasCR Dicas para Acertar RedacoesPaloma PereiraAinda não há avaliações

- Morfologia - Preposição e Locução Prepositiva - MorfologiaDocumento12 páginasMorfologia - Preposição e Locução Prepositiva - MorfologiadiegoAinda não há avaliações

- Como Bem RedigirDocumento5 páginasComo Bem RedigirSamanta SantaluciaAinda não há avaliações

- Predicativo DO Sujeito E Do Objeto: 01 de Setembro 2021 PROFESSORA: Izaira GurgelDocumento25 páginasPredicativo DO Sujeito E Do Objeto: 01 de Setembro 2021 PROFESSORA: Izaira GurgelThaynanAinda não há avaliações

- Mês Do Português - COESÃO E COERÊNCIA - Lucas LemosDocumento36 páginasMês Do Português - COESÃO E COERÊNCIA - Lucas LemosAna Lima100% (1)

- ASPECTO VERBAL: UMA CATEGORIA REVELADORA - Andrea T. DieselDocumento10 páginasASPECTO VERBAL: UMA CATEGORIA REVELADORA - Andrea T. Dieseljamil pimentelAinda não há avaliações

- Coesão Referencial - Marlene TeixeiraDocumento21 páginasCoesão Referencial - Marlene TeixeiraSamanta Kelly Menoncin PierozanAinda não há avaliações

- Texto 1 - Conceito de TextoDocumento4 páginasTexto 1 - Conceito de TextoMeu CantinhoAinda não há avaliações

- GLADSTONE - A CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS - Iniciacao A Filologia e A Linguistica Portuguesa (Gladstone Chaves de Melo)Documento12 páginasGLADSTONE - A CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS - Iniciacao A Filologia e A Linguistica Portuguesa (Gladstone Chaves de Melo)Marcilio monteiro100% (1)

- Apostila de RedaçãoDocumento20 páginasApostila de RedaçãoAlex MirandaAinda não há avaliações

- Dicas de Redação - Professora Maria AugustaDocumento3 páginasDicas de Redação - Professora Maria AugustaleojannuzziAinda não há avaliações

- Sujeito e Predicado Completo e AtividadesDocumento36 páginasSujeito e Predicado Completo e AtividadesGi BiniAinda não há avaliações

- 2023 Petri Manual Linguagem JuridicaDocumento5 páginas2023 Petri Manual Linguagem Juridicalocerj32Ainda não há avaliações

- Coesão e CoerênciaDocumento27 páginasCoesão e CoerênciaRegina Portela100% (1)

- Coesao e CoerenciaDocumento11 páginasCoesao e CoerenciaRichard CollinsonAinda não há avaliações

- 2 - Explorar - COMO EVITAR A FALTA DE COERÊNCIA TEXTUALDocumento24 páginas2 - Explorar - COMO EVITAR A FALTA DE COERÊNCIA TEXTUALLuizPauloPauloAinda não há avaliações

- CoerênciaDocumento5 páginasCoerênciaRafael GuañabensAinda não há avaliações

- Coesão Textual e ExercíciosDocumento8 páginasCoesão Textual e ExercíciosFabiano BomfimAinda não há avaliações

- Coerencia Compacto I 2023 1Documento47 páginasCoerencia Compacto I 2023 1ŤDeezy Jowan Da KgzAinda não há avaliações

- Apostila de RedaçãoDocumento170 páginasApostila de RedaçãoPedroFerreiradaSilvaAinda não há avaliações

- Oab Portugues JuridicoDocumento5 páginasOab Portugues JuridicoLeonardo MeirelesAinda não há avaliações

- Retomadas Catafóricas e Anafóricas.Documento36 páginasRetomadas Catafóricas e Anafóricas.Prof (a) NEURILO DO MÉDIOAinda não há avaliações

- Sobre A Gramatica Por Zoraida AhumadaDocumento42 páginasSobre A Gramatica Por Zoraida AhumadaEquipe Português Brasileiro CórdobaAinda não há avaliações

- Aula 2 - Leitura e Análise de RedaçõesDocumento10 páginasAula 2 - Leitura e Análise de RedaçõesRicardo Leandro Flores RicaldeAinda não há avaliações

- Coesão Textual MoodleDocumento17 páginasCoesão Textual MoodleClaudio Oliveira100% (1)

- Homonimia e PolissemiaDocumento10 páginasHomonimia e PolissemiaMarco VasconcelosAinda não há avaliações

- Resenha - Um Olhar para Dentro Do Texto e Outro para o ContextoDocumento7 páginasResenha - Um Olhar para Dentro Do Texto e Outro para o ContextoCARINA ZDUNIAKAinda não há avaliações

- Vocabulário Teen 2Documento4 páginasVocabulário Teen 2Charles TemóteoAinda não há avaliações

- Correlação Entre Tempos e ModosDocumento10 páginasCorrelação Entre Tempos e Modosmark86arAinda não há avaliações

- Baby Elefante Fumiaki KawahataDocumento7 páginasBaby Elefante Fumiaki KawahataKá SartórioAinda não há avaliações

- 107 03 01 Planner Desafio Leitura 2Documento15 páginas107 03 01 Planner Desafio Leitura 2Ká SartórioAinda não há avaliações

- Fichamento - A Literariedade (CULLER, J)Documento2 páginasFichamento - A Literariedade (CULLER, J)Ká SartórioAinda não há avaliações

- Antologia - MetalinguagemDocumento17 páginasAntologia - MetalinguagemKá SartórioAinda não há avaliações

- Hugo Friedrich - Estrutura Da Lírica Moderna PDFDocumento25 páginasHugo Friedrich - Estrutura Da Lírica Moderna PDFKá Sartório100% (1)

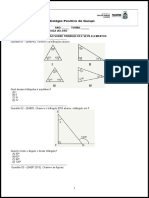

- ÂNGULOS (Apostila)Documento43 páginasÂNGULOS (Apostila)Marcos VierAinda não há avaliações

- A. J. Greimas - SEMÂNTICA ESTRUTURAL - Pesquisa-De-Método PDFDocumento168 páginasA. J. Greimas - SEMÂNTICA ESTRUTURAL - Pesquisa-De-Método PDFAdeilson Torres100% (3)

- Soma Os Angulos Internos de Um TringulogabaritoDocumento6 páginasSoma Os Angulos Internos de Um Tringulogabaritomarcos rodrigues100% (1)

- RELATORIO 1 - Ruptura Do AçoDocumento8 páginasRELATORIO 1 - Ruptura Do AçoÉrika TagimaAinda não há avaliações

- Amostragem de SinalDocumento10 páginasAmostragem de SinalNuno DelgadoAinda não há avaliações

- O Livro Dos Espíritos - 957 QuestoesDocumento86 páginasO Livro Dos Espíritos - 957 QuestoesMônica BrandãoAinda não há avaliações

- Capítulo 4 eDocumento70 páginasCapítulo 4 eGabriel VidalAinda não há avaliações

- 1 Mini Teste PotenciaçãoDocumento3 páginas1 Mini Teste PotenciaçãoHosana Rodrigues SilvaAinda não há avaliações

- Desvio PadrãoDocumento2 páginasDesvio PadrãoHumberto Pereira LimaAinda não há avaliações

- Apostila - Módulo 1 - Bootcamp Analista em Cálculo para SistemasDocumento158 páginasApostila - Módulo 1 - Bootcamp Analista em Cálculo para SistemasCaio FelipeAinda não há avaliações

- Trigonometria No Triangulo RetanguloDocumento9 páginasTrigonometria No Triangulo RetanguloCarlos Eduardo OliveiraAinda não há avaliações

- Controladores Lógicos ProgramáveisDocumento5 páginasControladores Lógicos ProgramáveisIrvson SilveiraAinda não há avaliações

- Aula04 Est1Documento24 páginasAula04 Est1srtfadua_ferreira8074Ainda não há avaliações

- Analise Real Vol 2 CEDERJDocumento194 páginasAnalise Real Vol 2 CEDERJCristiane100% (1)

- Relatorio - Experimento 6Documento11 páginasRelatorio - Experimento 6Maay ChanAinda não há avaliações

- Aula Do Dia 16 de Fevereiro de 2022Documento7 páginasAula Do Dia 16 de Fevereiro de 2022RENATO DE SOUZA VELOSOAinda não há avaliações

- Edital Verticalizado AFRFB 2014Documento23 páginasEdital Verticalizado AFRFB 2014contrthiAinda não há avaliações

- Lista de Exercícios 1 CVR UFUDocumento6 páginasLista de Exercícios 1 CVR UFUFernando BarrosoAinda não há avaliações

- Fund A Mentos Dame C NicaDocumento14 páginasFund A Mentos Dame C Nicalaryssaenem2Ainda não há avaliações

- Lista de Exercicios 2Documento3 páginasLista de Exercicios 2Igor SousaAinda não há avaliações

- Cónicas. Doc AngelaDocumento15 páginasCónicas. Doc AngelaInocencio marioAinda não há avaliações

- Funções E, Geral - 01Documento10 páginasFunções E, Geral - 01Elias Silveira de AlbuquerqueAinda não há avaliações

- Alocação Dinâmica de Memória em C++ Ponteiros Vetores MatrizesDocumento3 páginasAlocação Dinâmica de Memória em C++ Ponteiros Vetores MatrizesVania V. EstrelaAinda não há avaliações

- Aula 2 Espectrofotometria de Absorção Molecular Na Região Do Uv Vis. Elisangela de Andrade PassosDocumento16 páginasAula 2 Espectrofotometria de Absorção Molecular Na Região Do Uv Vis. Elisangela de Andrade PassosLis GonçalvesAinda não há avaliações

- Transformada de Fourier - Propriedade Da ConvoluçãoDocumento11 páginasTransformada de Fourier - Propriedade Da ConvoluçãoMaikon Lucian LenzAinda não há avaliações

- Aula 8 - Módulos e Pacotes ExternosDocumento12 páginasAula 8 - Módulos e Pacotes ExternosGabriel RodriguesAinda não há avaliações

- Dízima PeriódicaDocumento6 páginasDízima PeriódicaSheilaAinda não há avaliações

- VentiladoresDocumento29 páginasVentiladoresSandra MoreiraAinda não há avaliações