Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

146 PDF

146 PDF

Enviado por

odroakTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

146 PDF

146 PDF

Enviado por

odroakDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Setembro 2006

REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE

para a Educao e Formao de Adultos

_

Nvel Secundrio

GUIA DE OPERACIONALIZAO

Ficha Tcnica

Ttulo:

REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE

para a Educao e Formao de Adultos Nvel Secundrio: Guia de Operacionalizao

Editor:

Direco-Geral de Formao Vocacional (DGFV)

Coordenao:

Maria do Carmo Gomes

Autores:

Maria do Carmo Gomes

Ana Umbelino

Isabel Ferreira Martins

Jos Baeta Oliveira

Jlia Bentes

Pedro Abrantes

Autores das FichasExemplo de Critrios de Evidncia Sociedade, Tecnologia e Cincia:

Jorge Dias de Deus (Coordenador)

Ilda Maurcio Rafael

Maria do Carmo Gomes

Marina Pinto Basto

Pedro Abrantes

Pedro Brogueira

Autores das FichasExemplo de Critrios de Evidncia Cultura, Lngua e Comunicao:

Deolinda Monteiro

Antnio Soares

Cludia Gomes

Joo Paulo Videira

Maria Jos Grosso

Teresa Duarte Martinho

Design Grfico e Paginao:

Bluetwo, Design & Comunicao, Lda.

ISBN:

972-8743-26-2

ISBN (13 dig):

978-972-8743-26-0

Data de Edio:

Novembro de 2006

Nota de Apresentao

Com a implementao do Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos

_

Nvel Secundrio, refora-se, em 2006, uma interveno centrada na promoo dos nveis de

competncias e qualificaes da populao adulta portuguesa e na reduo da subcertificao.

Com efeito, o Referencial que agora se apresenta, inserindo-se no quadro das iniciativas mais recentes

de mobilizao e educao/formao de adultos, converge para a criao de condies que, no tempo,

alarguem populao adulta o direito de ver formalmente reconhecidos os saberes e competncias

adquiridos ao longo da vida e, se necessrio, complet-los para efeitos de obteno de uma certificao

de nvel secundrio, podendo retomar, a qualquer momento, processos de educao/formao de acordo

com expectativas pessoais e profissionais.

Ao faz-lo, o Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio inscreve-se, claramente, nas

recomendaes comunitrias em matria de valorizao e validao das aprendizagens no formais e

informais, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Destacam-se, neste quadro, desde logo,

a Declarao de Copenhaga em 2002 e, mais recentemente, a Recomendao sobre o conjunto de

princpios comuns europeus para a identificao e validao das aprendizagens no formais e informais,

como parte integrante da estratgia europeia Educao e Formao 2010 (Comisso Europeia, 2002,

2004a).

A nvel nacional, a opo que o Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio representa

constitui-se como instrumento fundamental na concretizao de compromissos nacionais, dos quais

decorrem as actuais orientaes polticas, de alargar progressivamente o processo de Reconhecimento,

Validao e Certificao de Competncias e a oferta de Cursos de Educao e Formao de Adultos

ao nvel do ensino secundrio (GOP, 2005 e PNE Iniciativa Novas Oportunidades, 2005).

A Direco da DGFV

ndice

Parte I

O Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio

no Sistema Nacional de RVCC

1. O que o Sistema Nacional de RVCC?

1.1. Em que princpios se baseia?

1.2. Quais os seus eixos de aco?

2. Em que modelo conceptual assenta o Referencial de Competncias-Chave de nvel

secundrio?

2.1. Quais os seus objectivos?

2.2. Quais as reas de Competncias-Chave?

2.3. Quais so os seus elementos conceptuais?

2.4. Como se apresenta o Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio?

3. A que competncias-chave corresponde um perfil de nvel secundrio?

Parte II

Reconhecimento, validao e certificao de competncias-chave:

itens estruturantes

1. Em que pressupostos assenta a matriz conceptual de operacionalizao do processo

de RVCC?

2. Orientaes metodolgicas: de candidato a sujeito da sua prpria aprendizagem...

2.1. Abordagem (Auto)biogrfica: os adultos so as suas experincias de vida,

como trabalh-las?

2.2. Balano de Competncias: Como elicitar/desocultar competncias?

2.3. Porteflio Reflexivo de Aprendizagens: como documentar e evidenciar competncias-chave?

2.4. Tcnicas e estratgias de suporte aos processos RVCC: a que instrumentos recorrer?

2.4.1.Trabalho individual e em pequeno grupo

2.4.2.Entrevistas, narrativas, relatos, dirios, comunicaes, fotografias, cartas,

composies artsticas,

3. Sugestes para o processo RVCC

3.1. Eixo de reconhecimento de competncias

3.2. Eixo de validao de competncias

3.3. Eixo de certificao de competncias

Parte III

Questes operacionais, casos ilustrativos

1. O sitema de crditos

1.1. A que equivale um crdito?

1.2. Em que condies um jri deve conferir um crdito?

1.3. Quantos crditos so necessrios para a certificao?

2. O uso das fichas-exemplo como material de apoio

2.1. Equivalncia funcional

2.2. Situaes de vida

2.3. Pistas para o trabalho

3. Casos Ilustrativos

Parte IV

Centro de Recursos

1. Bibliografia institucional

2. Bibliografia de autores

3. Questes frequentes

Anexo I

Anexo II

Parte I

O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE

de nvel secundrio

no Sistema Nacional de RVCC

1. O que o Sistema Nacional de RVCC?

1.1. Em que princpios se baseia?

1.2. Quais os seus eixos de aco?

2. Em que modelo conceptual assenta o Referencial de

Competncias-Chave de nvel secundrio?

2.1. Quais os seus objectivos?

2.2. Quais as reas de Competncias-Chave?

2.3. Quais so os seus elementos conceptuais?

2.4. Como se apresenta o Referencial de Competncias-Chave de nvel

secundrio?

3. A que competncias-chave corresponde um perfil de nvel

secundrio?

11

O presente Guia de Operacionalizao do Referencial de Competncias-Chave para a Educao e

Formao de Adultos Nvel Secundrio constitui-se como manual para o processo de reconhecimento,

validao e certificao que, por um lado, segue as orientaes j existentes para os nveis B1, B2 e

B3 do Referencial de Competncias-Chave de nvel bsico, e por outro, consolida uma viso para os

processos RVCC baseada numa estrutura e elementos conceptuais adequados a um nvel mais avanado

o nvel secundrio.

Para que os seus diferentes destinatrios melhor se possam apropriar deste Guia de Operacionalizao

importante, antes de mais, descrever as diferentes partes em que se organiza. Este documento

apresenta-se, pois, dividido em quatro partes, com contedos diversos e de natureza bastante distinta.

A Parte I descreve, num primeiro captulo, enquadrando este documento e o Referencial de Competncias-

Chave respectivo no Sistema Nacional de Reconhecimento, Validao e Certificao de Competncias,

os princpios orientadores do processo RVCC, enunciando tambm os diferentes eixos de aco dos

Centros Novas Oportunidades (Centros RVCC). Num segundo captulo, apresenta-se o modelo conceptual

do Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio, identificando os seus objectivos e estrutura,

assim como o perfil de competncias que se espera que os candidatos adultos evidenciem ou dele se

apropriem ao longo do processo.

A Parte II debrua-se essencialmente sobre os itens estruturantes dos processos RVCC, iniciando-se,

num primeiro captulo, com a apresentao dos pressupostos desses processos. No segundo captulo,

fornece-se as indicaes tcnicas, metodolgicas e operativas para a concretizao das diferentes

etapas do processo

_

atravs da identificao e descrio de instrumentos metodolgicos vrios como

o desenvolvimento das abordagens auto-biogrficas a trabalhar com os candidatos, a realizao de

exerccios de balano de competncias, a construo de porteflios reflexivos de aprendizagens, e o recurso

a outras tcnicas e estratgias de aproximao aos adultos e de desocultao das competncias a evidenciar.

O terceiro captulo concretiza-se com a apresentao e descrio pormenorizada das diferentes etapas

de implementao dos processos RVCC o reconhecimento, a validao e a certificao, explicitando

as suas diferentes componentes, instrumentos, actores envolvidos e abordagens a utilizar.

Na Parte III desenvolve-se a explorao do Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio,

atravs da exemplificao de: (i) como se obtm a certificao de nvel secundrio atravs da apropriao

de um sistema de crditos; (ii) como se utilizam e operacionalizam as fichas-exemplo de critrios de

evidncia contidas nos anexos, para as reas operatrias Sociedade, Tecnologia e Cincia e Cultura,

Lngua, Comunicao; e (iii) como se pode aplicar o Referencial a quatro casos distintos (ficcionados)

que se utilizam como exemplos de candidatos adultos ao processo RVCC de nvel secundrio a

Lurdes, a Rita, o Jaime, o Yuri , e como uma tcnica de RVC se pode apropriar do Referencial e

respectivo Guia de Operacionalizao (a Sofia).

O Referencial de Competncias-Chave

de nvel secundrio

no Sistema Nacional de RVCC

Parte I

O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC

12

A IV e ltima parte, constitui um esboo do que poder vir a ser uma ferramenta fundamental para o trabalho

e auto-formao dos tcnicos de RVC e formadores o centro de recursos onde constam para alm de

referncias bibliogrficas sobre aprendizagem ao longo da vida e educao e formao de adultos, links

para contedos electrnicos que permitem trabalhar as diferentes reas de Competncias-Chave, e ainda

um conjunto de Perguntas Frequentes (Frequently Asked Questions - FAQ). Espera-se que este repositrio

possa vir a estar disponvel numa rea especfica na internet, atravs do site da DGFV, a par com o

desenvolvimento de um frum de discusso para os tcnicos de RVC e formadores, quer para o nvel

secundrio, quer para o nvel bsico.

Parte I

O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC

13

O Sistema Nacional de RVCC composto pela Rede Nacional dos 219 Centros Novas Oportunidades

existentes, onde se desenvolvem os processos de reconhecimento, validao e certificao de

competncias adquiridas pelas pessoas adultas, em vrios contextos de vida. O Sistema Nacional de

RVCC desenvolve actualmente apenas processos RVCC de nvel bsico, passando a desenvolver

tambm de nvel secundrio atravs da aplicao do Referencial de Competncias-Chave para a

educao e formao de adultos de nvel secundrio e do respectivo Guia de Operacionalizao.

O Sistema Nacional de RVCC veio dar resposta necessidade de qualificao de adultos que, no

tendo oportunidade de concretizar e completar ciclos de escolaridade de nvel bsico, mas que detendo

uma experincia de vida alargada em diferentes domnios de actuao, poderiam ver reconhecidas e

certificadas as suas competncias-chave, atravs de processos RVCC, em contextos adequados e a

partir do trabalho conjunto com tcnicos especializados.

Os princpios que orientam as aces dos Centros Novas Oportunidades caracterizam-se por privilegiar

a aprendizagem ao longo da vida, e os contextos informais e no-formais de aquisio e desenvolvimento

de competncias e saberes, a par com os contextos formais de aprendizagem.

Assentam o seu funcionamento e processos de reconhecimento, validao e certificao no conceito

de competncias-chave, entendido como um conjunto de capacidades, conhecimentos e saberes que

possibilitam aos cidados nas sociedades contemporneas, actuarem de modo eficaz nas diferentes

esferas de relao interpessoal e/ou institucional (privada, profissional, com as instituies e com a

sociedade que os rodeia e sua evoluo).

Baseiam-se em processos inovadores de grande amplitude como os de reconhecimento, validao e

certificao de competncias, que se desenvolvem ao ritmo prprio do candidato adulto, partem das

suas experincias de vida e consolidam percursos de auto-aprendizagem, reflexividade pessoal e

formao individual.

Constituem-se como plos de desenvolvimento local, atravs do estabelecimento de parcerias com

outros agentes e instituies que actuam no campo da educao e formao, atravs de uma lgica

de responsabilizao organizacional que se pauta pelos princpios de obteno de resultados, prossecuo

de objectivos e avaliao de procedimentos implementados.

1.1. Em que princpios se baseiam os Centros Novas Oportunidades?

1. O que o Sistema Nacional de RVCC?

14

Os Centros Novas Oportunidades desenvolvem trs Eixos fundamentais de aco: reconhecimento, validao

e certificao (ANEFA, 2002).

O primeiro Eixo entende-se pelo processo de identificao pessoal das competncias previamente adquiridas,

no qual se procura proporcionar ao adulto ocasies de reflexo e avaliao da sua experincia de vida,

levando-o ao reconhecimento das suas competncias e promovendo a construo de projectos pessoais e

profissionais significativos (idem).

O segundo constitui-se como o acto formal realizado por uma entidade devidamente acreditada que visa

a atribuio de uma certificao com equivalncia escolar e/ou profissional. Pode ser precedido por uma

fase de reconhecimento de competncias, acompanhado por um levantamento de necessidades formativas

(idem).

O terceiro a confirmao oficial das competncias adquiridas atravs da formao e/ou da experincia,

em princpio, identificadas no processo de reconhecimento, avaliao e validao (idem).

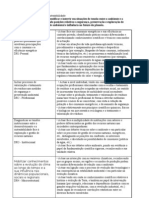

Na figura seguinte, apresentam-se os trs Eixos de actuao, explicitando as suas diferentes componentes,

metodologias e actores intervenientes.

1.2. Quais os seus eixos de aco?

Parte I

O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC

15

Esquema compreensivo do processo RVCC

Eixos Abordagem Metodologia Actividades/instrumentos Intervenientes

Reconhecimento

Validao

Certificao

(Auto)biogrfica/

Histrias de Vida

(Auto)biogrfica/

Histrias de Vida

Aprendizagem ao

longo da vida

Balano de

Competncias

Elaborao de

porteflio reflexivo

Definio do perfil

de entrada do

candidato

Candidatos

Tcnicos de RVC

Formadores

Sesso de jri de

validao:

Apresentao e

discusso do

Porteflio Reflexivo

de Aprendizagens

Definio e

reconstruo do

projecto pessoal

futuro

Definio do Plano

de Interveno

Individual

Identificao de

competncias

Confronto com o

Referencial de

Competncias-

-Chave

Formaes

complementares

Pedido de

validao de

competncias

Preparao para

o jri de validao

Formalizao dos

resultados da

validao

Carteira Pessoal

de Competncias

Emisso de

certificado

Provedoria

Candidatos

Formadores

Candidatos

Tcnicos de RVC

Formadores

Avaliador Externo

Candidatos

Centro Novas

Oportunidades

Tcnicos de RVC

DGFV

16

O Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio assenta na articulao das trs reas de

Competncias-Chave, todas consideradas necessrias formao e/ou autonomizao do cidado no

mundo actual e, tambm, ao desenvolvimento sustentvel e s dinmicas polticas, sociais e econmicas.

A rea Cidadania e Profissionalidade (CP) assume um carcter explicitamente transversal, ao

reflectir conhecimentos, comportamentos e atitudes articulados e integradores das outras reas de

Competncias-Chave. Esta sua transversalidade, envolvente das outras duas reas, traduz-se tambm

na definio de uma estrutura semelhante e com os mesmos elementos de referncia das reas

operatrias. As competncias contidas nesta rea entendem-se como suporte reflexivo (e ao mesmo

tempo servem de base) para o trabalho a desenvolver nas outras duas reas de carcter mais instrumental.

As duas reas Sociedade, Tecnologia e Cincia (STC) e Cultura, Lngua, Comunicao (CLC) so

consideradas de natureza instrumental e operatria, como foi referido, envolvendo domnios de

competncias especficas e cobrindo campos cientficos e tcnicos muito diversos, mas utilizando

estruturas iguais e os mesmos elementos de referncia conceptual.

Constitui opo estratgica do Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio considerar a

rea de Cidadania e Profissionalidade, no como (mais) uma rea sectorial, mas como horizonte em

que se inscrevem e adquirem sentido as outras duas reas de Competncias-Chave. Trata-se, por isso,

de um campo transversal, que fala, comunica e suporta cada uma das outras duas reas de

Competncias-Chave includas no Referencial. Neste sentido, a rea de Cidadania e Profissionalidade

considerou-se como uma rea integradora de competncias-chave que se podem identificar e validar

a partir de uma grelha concreta de critrios de evidncia. As outras duas reas tm uma natureza muito

mais instrumental e operatria nos domnios de conhecimento nelas contidas.

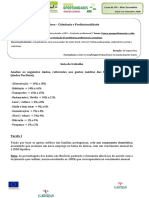

Na representao grfica do modelo de articulao das reas de Competncias-Chave, sublinha-se a

centralidade da pessoa adulta com as suas prticas e experincias ao longo da vida.

2. Em que modelo conceptual assenta o Referencial

de Competncias-Chave de nvel secundrio?

Adulto em

situaes de

vida

Sociedade,

Tecnologia

e Cincia

Cultura,

Lngua,

Comunicao

C

id

a

d

ania e Profissionalid

a

d

e

C

id

a

d

ania e Profissionalid

a

d

e

Parte I

O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC

17

De acordo com o desenho aqui apresentado, as trs reas de Competncias-Chave constituem o modelo

conceptual do Referencial, estruturando-o, dando-lhe coerncia e imprimindo-lhe contedos substantivos.

O Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos Nvel Secundrio

tem como objectivos:

i) constituir-se como quadro orientador e estruturador para o reconhecimento das competncias

adquiridas por via da educao formal no completada ou da educao no formal e da experincia

de vida dos candidatos adultos;

ii) consolidar um dispositivo base para o desenho curricular de percursos de educao e formao

de adultos assentes em competncias-chave de nvel secundrio;

iii) servir como guia para a formao de mediadores tcnicos de RVC e formadores dos

Centros Novas Oportunidades.

Enquanto quadro de referncia para todo o processo de balano pessoal, reconhecimento e validao

de competncias adquiridas ao longo da vida, este Referencial assenta, como referido, numa organizao

em trs reas que integram competncias-chave provenientes de campos tcnicos, cientficos e culturais

muito diversos:

DESENHO DO REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE

para a Educao e Formao de Adultos

_

Nvel Secundrio

2.1. Quais os seus objectivos?

2.2. Quais as reas de Competncias-Chave?

18

Cidadania e Profissionalidade (CP) Nesta rea, pretende-se evidenciar, reconhecer e certificar

competncias-chave da e na cidadania democrtica resultado da aprendizagem reflexiva e/ou da

(re)atribuio de sentido experincia e ao conhecimento prvio. Elegem-se para tal duas perspectivas

fundamentais, mas profundamente interligadas: a cidadania e a profissionalidade.

A partilha de vivncias atravs da aprendizagem reflexiva da cidadania democrtica e da sua prtica

comunitria apelam ao pensamento crtico e reflexo sobre a aco, e tambm assim que deve ser

entendida a prtica da cidadania. E sendo o trabalho uma das dimenses fundamentais da vida de um adulto,

a melhoria da sua situao profissional uma das razes/motivaes mais apontadas pelos participantes

para frequentarem aces de formao. Sublinhe-se a este propsito que a profissionalidade aqui entendida

como uma referncia muito mais ampla que a simples relao com uma dada profisso. Esta rea concretiza

as suas competncias-chave a partir de trs dimenses: social, cognitiva e tica.

Sociedade, Tecnologia e Cincia (STC) Esta rea trabalha a evidenciao de competncias-chave em

campos que envolvem saberes formalizados e especializados cada vez mais complexos. Trata-se de uma

viso integrada de trs dimenses da vida dos cidados a cincia, a tecnologia e a sociedade entendidas

como modos de aco que, muitas vezes, convocam conhecimentos construdos separadamente em diversos

campos cientficos e tecnolgicos, mas que, no obstante, se operacionalizam, nos contextos de vida pessoal

e profissional e na relao com as instituies, de forma interligada, como modo de responder a problemas

tambm eles transversais. So ao mesmo tempo competncias-chaves trabalhadas em contexto, no sentido

em que, sendo competncias relevantes para os adultos, inscrevem-se profundamente nos contextos sociais

em que estes se movem, por vezes, num nvel subconsciente de saber-fazer, interiorizado atravs das

prticas continuadas ao longo dos anos. Estas competncias articulam-se profundamente com as questes

tratadas nas outras reas, como a comunicao ou a cidadania.

Cultura, Lngua, Comunicao (CLC) Esta rea centra-se em competncias-chave que possam ser

evidenciadas, reconhecidas e certificadas em trs dimenses distintas cultural, lingustica e comunicacional

que se complementam e se articulam tambm de forma integrada e contextualizada, tal como na

rea STC.

Trata-se nesta rea de um conjunto de competncias-chave que, associadas dimenso cultural da vida

dos indivduos nas sociedades contemporneas, dimenso lngustica (inequivocamente transversal) e

dimenso comunicacional, cruza questes mediticas, tecnolgicas e sociais que so hoje uma realidade

incontornvel, e por vezes central, na vida dos cidados. Esta perspectiva corresponde centralidade da

construo identitria da pessoa adulta, feita de uma multiplicidade de dimenses, que se projecta e concretiza

no quotidiano de cada um de forma indivisvel.

A perspectiva integradora subjacente ao Referencial supe a existncia de uma forte interaco das diferentes

reas, j que o domnio de competncias especficas de cada uma delas enriquece e facilita a aquisio

de outras, reconhecendo-se que algumas competncias so comuns s diferentes reas, resultantes da

viso de transversalidade transmitida pela noo de competncia-chave. Ler, analisar e interpretar informao

oral, escrita, numrica, visual, cultural, cientfica ou tecnolgica uma competncia transversal indissocivel

do exerccio da cidadania e da profissionalidade.

Parte I

O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC

19

O Referencial tem ainda implcita a noo da absoluta centralidade do percurso singular de cada adulto. Por

isso, as situaes de vida do adulto constituem o ponto de partida e motor da desocultao, evidenciao

e validao das competncias; elas constituem igualmente o motor do desenvolvimento dos percursos

formativos assentes em competncias-chave.

Cada rea de Competncias-Chave apresenta uma organizao interna a partir dos seguintes elementos:

i) fundamentao; ii) estrutura; iii) unidades de competncia e critrios de evidncia; iv) perfil de competncias,

tendo em conta as situaes de vida do adulto.

Os elementos conceptuais comuns e tranversais s reas do Referencial so: Dimenses das Competncias;

Ncleos Geradores; Domnios de Referncia para a Aco; Temas; Unidades de Competncia e

Critrios de Evidncia.

Apresenta-se de seguida uma breve descrio de cada um destes elementos conceptuais e organizativos

das reas de Competncias-Chave:

Dimenses das Competncias Agregaes das unidades de competncia e respectivos critrios de

evidncia em cada uma das reas de Competncias-Chave.

Ncleo Gerador Tema abrangente, presente na vida de todos os cidados a partir dos quais se podem

gerar e evidenciar uma srie de competncias-chave.

Domnios de Referncia para a Aco Contextos de actuao entendidos como referentes fundamentais

para o accionamento das diferentes competncias-chave nas sociedades contemporneas: contexto privado;

contexto profissional; contexto institucional; contexto macro-estrutural.

Tema rea ou situao da vida na qual as competncias so geradas, accionadas e evidenciadas. Resulta

do cruzamento dos vrios ncleos geradores com os quatro domnios de referncia para a aco.

Unidades de Competncia Combinatrias coerentes dos elementos da competncia em cada rea de

Competncias-Chave.

Critrios de Evidncia Diferentes aces/realizaes atravs das quais o adulto indicia o domnio da

competncia visada.

Optou-se tambm por integrar em cada uma das reas, elementos de complexidade que permitem auxiliar

os candidatos ao RVCC e os mediadores/formadores no processo de reconhecimento e validao de

competncias, num primeiro momento, e na definio de percursos formativos, num segundo momento.

Estes elementos de complexidade so de trs tipos: I Tipo Identificao; Tipo II Compreenso; e

Tipo III Interveno, e permitem distinguir critrios de evidncia de cada uma das competncias-chave.

2.3. Quais so os seus elementos conceptuais?

20

1

Os elementos de complexidade permitem distinguir os critrios de evidncia em cada uma das competncias-chave.

2

As Fichas-Exemplo de Critrios de Evidncia encontram-se em anexo do presente documento.

No conjunto das trs reas espera-se que o adulto tenha percorrido e trabalhado um total de 22 Unidades

de Competncia (UC), decompostas em 88 competncias, que se evidenciam atravs de um conjunto muito

diversificado e amplo de critrios de evidncia. A distribuio do nmero de unidades de competncia por

cada uma das reas a seguinte:

Cidadania e Profissionalidade: 8 UC

Sociedade, Tecnologia e Cincia: 7 UC

Cultura, Lngua, Comunicao: 7 UC

Para auxiliar ainda mais a tarefa de legibilidade e clarificao da estrutura das diferentes reas de Competncias-

Chave, apresenta-se de seguida uma tabela-sntese dos elementos conceptuais utilizados neste Referencial.

Tabela-sntese da estrutura e elementos conceptuais

das 3 reas de Competncias-Chave

reas

CP STC CLC

Elementos

Social

Cognitiva

tica

Social (sociedade)

Tecnolgica (tecnologia)

Cientfica (cincia)

Cultural (cultura)

Lingustica (lngua)

Comunicacional (comunicao)

8 (especficos da rea CP) 7 (iguais rea CLC) 7 (iguais rea STC)

4 Organizadores

(explcitos)

4 Organizadores

(explcitos)

4 Organizadores

(explcitos)

32 (especficos da rea CP) 28 (iguais rea CLC) 28 (iguais rea STC)

8 7 7

Organizao a partir de uma

formulao integrada por

domnio de referncia para a

aco

Organizao a partir das trs

dimenses formuladas por

domnio de referncia para

a aco

Organizao a partir das trs

dimenses formuladas por

domnio de referncia para a

aco

3 elementos:

- identificao

- compreenso

- interveno

3 elementos:

- identificao

- compreenso

- interveno

3 elementos:

- identificao

- compreenso

- interveno

----

(no se aplica)

Fichas-exemplo de critrios

de evidncia

Fichas-exemplo de critrios

de evidncia

Dimenses das

Competncias

Ncleos

Geradores

Domnios de

Referncia para

a Aco

Temas

Unidades de

Competncia

Critrios de

Evidncia

Elementos de

complexidade

1

Sugestes de

actividades

contextualizadas

2

Parte I

O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC

21

H dois instrumentos fundamentais para o lanamento do processo RVCC de nvel secundrio e sua aplicao

nos Centros Novas Oportunidades: um, de carcter mais terico-conceptual que se intitula Referencial de

Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos Nvel Secundrio; e um segundo que, aqui

se apresenta, constitudo essencialmente pelos elementos de operacionalizao fundamentais sua

implementao e utilizao nas etapas de reconhecimento, validao e certificao de competncias-chave,

o qual se intitula Referencial de Competncias-Chave para a Educao e Formao de Adultos Nvel

Secundrio. Guia de Operacionalizao.

Os dois documentos constituiro duas peas interligadas e indissociveis uma vez que o primeiro documento

remete todas as questes de operacionalizao para este segundo documento, sendo que estes devem ser

sempre apresentados e trabalhados em simultneo.

2.4. Como se apresenta o Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio?

22

3. A que competncias-chave corresponde

um perfil de nvel secundrio?

Embora em cada uma das reas se apresente o perfil de competncias respectivo, interessa aqui formular

o perfil de competncias-chave global que se adequa ao nvel secundrio. Esta apresentao prvia das

competncias que se espera que os adultos detenham no final dos processos de reconhecimento, validao

e certificao e de percursos de educao e formao de adultos permite compreender a diversidade e

complexidade das competncias a trabalhar a partir do Referencial de Competncias-Chave para o nvel

secundrio.

Perfil de Competncias do Adulto com a certificao de nvel secundrio

Ter conscincia de si e do mundo, assumindo distanciamento e capacidade de questionar

preconceitos e esteretipos sociais em diferentes escalas.

Reconhecer os direitos e deveres fundamentais exigveis em diferentes contextos: pessoal, laboral,

nacional e global.

Compreender-se num quadro de formao/aprendizagem permanente e de contnua superao

das competncias pessoais e profissionais adquiridas, reconhecendo a complexidade e a

mudana como caractersticas de vida.

Ter capacidade de programao de objectivos pessoais e profissionais, mobilizando recursos

e saberes, em contextos de incerteza, numa atitude permanente de aprendente.

Reconhecer, na vida corrente, a multiplicidade e interligao de elementos sociais, culturais, comu-

nicacionais, lingusticos, tecnolgicos, cientficos.

Agir de forma sistemtica, com base em raciocnios que incluam conhecimentos cientficos e tecnolgicos

validados, nos diferentes campos de actuao (privado, profissional, institucional e macro-estrutural).

Operar na vida quotidiana com tecnologias correntes, dominando os seus princpios tcnicos, as suas

linguagens e potencialidades comunicacionais, bem como os impactos (positivos ou negativos) nas

configuraes sociais e ambientais.

Procurar informao de natureza diversa, interpretando-a e aplicando-a na resoluo de problemas

ou na optimizao de solues da vida quotidiana nos diferentes contextos de actuao.

Planificar as suas prprias aces, no tempo e no espao, prevendo e analisando nexos causais

entre processos e/ou fenmenos, bem como recorrendo a mtodos experimentais logicamente

orientados.

Conceber as prprias prticas como, simultaneamente, produto e produtor de fenmenos sociais

especficos, passveis de uma abordagem cientfica, cultural, lingustica ou comunicacional.

Parte I

O REFERENCIAL DE COMPETNCIAS-CHAVE de nvel secundrio no Sistema Nacional de RVCC

23

Saber explicitar e comunicar alguns dos conhecimentos culturais, lingusticos, cientficos e tecnolgicos

que utiliza na sua vida corrente, atravs de linguagens abstractas de nvel bsico.

Entender a cincia como processo singular de produo e validao de conhecimentos mais adequados

ao mundo real, mas tambm como prtica social em constante transformao, incluindo amplas reas

de incerteza.

Entender a lngua e a cultura como elementos fundamentais da vida em sociedade, e como campos

de conhecimento e actuao prprios.

Parte II

RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO

de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes

1. Em que pressupostos assenta a matriz conceptual de operacionalizao do processo

de RVCC?

2. Orientaes metodolgicas: de candidato a sujeito da sua prpria aprendizagem...

2.1. Abordagem (Auto)biogrfica: os adultos so as suas experincias de vida,

como trabalh-las?

2.2. Balano de Competncias: Como elicitar/desocultar competncias?

2.3. Porteflio Reflexivo de Aprendizagens: como documentar e evidnciar

competncias-chave?

2.4. Tcnicas e estratgias de suporte aos processos RVCC: a que instrumentos

recorrer?

2.4.1. Trabalho individual e em pequeno grupo

2.4.2. Entrevistas, narrativas, relatos, dirios, comunicaes, fotografias, cartas,

composies artsticas,

3. Sugestes para o processo RVCC

3.1. Eixo de reconhecimento de competncias

3.2. Eixo de validao de competncias

3.3. Eixo de certificao de competncias

27

Importa, em primeiro lugar, ter presente que o pressuposto fundamental que preside ao desenvolvimento

do processo RVCC, incluindo todas as actividades de educao e formao de adultos que lhe

esto associadas, o de que os campos do ensino/educao e do trabalho/emprego no so

estanques, mas complementares e no obedecem por isso a lgicas prprias. Dar forma, coerente

e sistematicamente, ao conceito de aprendizagem ao longo da vida. o desafio no qual assentam

todas as ofertas de educao e formao de adultos.

A situao, agora, ao lanar um Referencial de Competncias-Chave para a certificao de nvel

secundrio, diversa da do arranque de todo o processo de implementao do Referencial de

Competncias-Chave de nvel bsico. Existe j um corpo de profissionais, um conjunto de recursos

e de competncias que importa aproveitar e rentabilizar.

Trata-se de uma mudana sistmica na qual todos esto necessariamente apostados e implicados.

A coerncia com o princpio do isomorfismo inquestionvel no campo da educao e formao

de adultos. As sugestes e propostas de trabalho aqui contidas para os candidatos em processo

RVCC so igualmente vlidas e devem ser tidas em conta pelos profissionais envolvidos no processo

de reconhecimento, validao e certificao de competncias.

Relembrando que a competncia ... a tomada de iniciativa e de responsabilidade do indivduo nas

situaes profissionais com as quais confrontado (Zarifian in Almeida, P. e Rebelo, G., 2004:67),

a abordagem deste novo Referencial de Competncias-Chave de nvel secundrio representa

tambm uma aposta na competncia e profissionalidade dos agentes implicados, enquanto principais

mediadores na construo e desenvolvimento de todo o processo.

Este Guia de Operacionalizao (contradizendo porventura o prprio ttulo) no deve, apenas, ser

encarado como um conjunto de orientaes a aplicar na concretizao das actividades nele propostas,

mas como um instrumento que fornece um quadro de apoio compreenso das mesmas. Complementa

a leitura do Referencial de Competncias-Chave para a educao e formao de adultos nvel

secundrio. Interpreta-o e desoculta-o, ao propor leituras para a sua operacionalizao, explicando

os porqus e o sentido que assumem no quadro dos princpios de aprendizagem de adultos.

Parte II

RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes

1. Em que pressupostos assenta a matriz conceptual

de operacionalizao do processo RVCC?

28

Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco

consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias

de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica

criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas

de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se

competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao

e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o

papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto

tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.

Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)

valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.

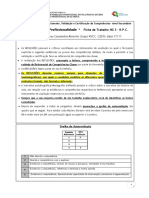

A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias

(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos

de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo

de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,

de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).

No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento

de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo

da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e

um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).

2. Orientaes metodolgicas:

de candidato a sujeito da sua prpria aprendizagem ...

Matriz conceptual dos elementos metodolgicos

em processos RVCC nvel secundrio

Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco

consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias

de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica

criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas

de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se

competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao

e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o

papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto

tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.

Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)

valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.

A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias

(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos

de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo

de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,

de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).

No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento

de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo

da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e

um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).

Matriz conceptual dos elementos metodolgicos

em processos RVCC nvel secundrio

Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco

consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias

de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica

criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas

de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se

competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao

e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o

papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto

tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.

Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)

valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.

A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias

(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos

de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo

de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,

de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).

No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento

de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo

da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e

um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).

Matriz conceptual dos elementos metodolgicos

em processos RVCC nvel secundrio

Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco

consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias

de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica

criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas

de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se

competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao

e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o

papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto

tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.

Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)

valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.

A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias

(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos

de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo

de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,

de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).

No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento

de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo

da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e

um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).

Matriz conceptual dos elementos metodolgicos

em processos RVCC nvel secundrio

Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco

consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias

de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica

criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas

de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se

competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao

e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o

papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto

tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.

Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)

valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.

A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias

(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos

de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo

de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,

de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).

No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento

de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo

da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e

um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).

Matriz conceptual dos elementos metodolgicos

em processos RVCC nvel secundrio

Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco

consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias

de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica

criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas

de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se

competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao

e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o

papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto

tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.

Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)

valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.

A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias

(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos

de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo

de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,

de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).

No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento

de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo

da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e

um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).

Matriz conceptual dos elementos metodolgicos

em processos RVCC nvel secundrio

Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco

consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias

de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica

criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas

de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se

competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao

e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o

papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto

tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.

Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)

valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.

A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias

(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos

de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo

de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,

de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).

No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento

de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo

da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e

um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).

Matriz conceptual dos elementos metodolgicos

em processos RVCC nvel secundrio

Uma pedagogia orientada para a autonomia dos adultos passa necessariamente por uma aco

consciente do sujeito envolvido, que o torne capaz de se projectar. Os adultos so as suas experincias

de vida e essa realidade central que importa tornar consciente e dar forma no processo RVCC. Implica

criar uma dinmica, um clima de confiana e de interajuda, que fornea feedback, valorizando iniciativas

de mudana e de risco, que motive e estimule o conceito de si enquanto aprendente e o sentir-se

competente para aprender. Isto significa reforar o locus de controlo interno, atravs da consciencializao

e da apropriao do que aprender sobre o aprender. Significa tambm sublinhar a importncia e o

papel fundamental dos agentes profissionais das equipas tcnico-pedaggicas de RVCC enquanto

tutores neste processo de mediao, de mundos, culturas e experincias de aprendizagem to distintas.

Aproximar, articular sistemas de educao no-formal, informal e formal, restituindo-lhes (inimaginado)

valor equiparado, um dos mandatos na base da concepo de um sistema de RVCC.

A proposta metodolgica baseada em: Abordagem (Auto)biogrfica (AA), Balano de Competncias

(BC) e Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) representa uma aposta na construo de instrumentos

de trabalho que, de forma coerente e sistemtica, ajudem em simultneo o processo RVCC e o processo

de formao de que aquele faz parte. Procuram induzir e modelizar formas mais solidrias, de aprender,

de fazer e de ser, porque comummente negociadas, partilhadas e integradas (S-Chaves, 2005:13).

No sero necessariamente as mais fceis porque requerem, porventura, um esforo de descentramento

de prticas profissionais instaladas, mas procuram dar sentido ao princpio de que a formao ao longo

da vida no nem mito, nem utopia, nem apenas figura de retrica, mas sim uma real possibilidade e

um desejvel e aliciante desafio (S-Chaves, 2005:13).

Matriz conceptual dos elementos metodolgicos

em processos RVCC nvel secundrio

Abordagem (Auto)biogrfica/

Histrias de Vida

(AA)

Balano de Competncias

(BC)

P

o

r

te

f

lio

R

eflexivo de Aprendiza

g

e

n

s

A figura seguinte pretende representar graficamente os itens que estruturam os diferentes eixos

do processo RVCC, a nvel operatrio.

Parte II

RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes

29

A valorizao da perspectiva (auto)biogrfica nos processos de formao de adultos emerge no contexto

dos movimentos de reabilitao progressiva do sujeito e do actor (Josso, 2002). A utilizao deste mtodo

no processo RVCC tem, ainda, o valor de (re)centrar toda a ateno na pessoa do candidato, na sua

experincia e percurso de vida. Permite a desconstruo de representaes sociais, estereotipadas, mediando

o refazer de percursos, porventura, fragmentados ao trazer uma maior inteligibilidade aos factos relatados,

num estilo mais amigvel e mais prximo daquele que os candidatos eventualmente usam no seu dia-a-dia.

A Abordagem (Auto)biogrfica dever ser considerada como meio, como via e no no sentido das hist-

rias de vida, ainda que se aproxime delas.

O reconhecimento, validao e certificao de competncias recorre Abordagem (Auto)biogrfica como

meio de recolha de informao, no podendo estas ser consideradas como verdadeiras Histrias de Vida.

A Abordagem (Auto)biogrfica aproxima-se das Histrias de Vida como mtodo, na medida em que visa

a construo de um sentido vital dos factos temporais (Couceiro, 2002:31). Apela interrogao

permanente: colocar-se face vida, atribuir-lhe um sentido, construir um pensamento legitimado pela

experincia existencial, compreender o modo como o sujeito se formou e deu forma sua existncia

, de facto, um processo de interrogao, de descoberta, de criao e no de adequao ou eventual

transformao em funo de algo previamente definido e conhecido. (Honor, 1992 in Couceiro, 1995:360).

Os registos biogrficos tm, sobretudo, um valor heurstico de auto e hetero-descoberta e de elicitao

de competncias. So um instrumento, que assume um carcter historicamente situado e que permite

descrever, re-escrever ou verificar, informalmente, vrios nveis da experincia relevantes para o sujeito,

envolvendo dimenses individuais e sociais, tanto na esfera privada como na pblica.

Histrias de Vida? Abordagem (Auto)biogrfica?

So um mtodo. Uma pedagogia restauradora

da reflexividade na aprendizagem.

um meio, uma via. Instrumento de mediao

qualitativo.

So outra maneira de pensar a formao de

adultos e a sua relao ao saber e ao

conhecimento, fazem do sujeito o autor e o

actor central desse processo. No so mera

tcnica ou instrumento.

Adaptao das histrias de vida a um projecto,

apelando tambm interrogao permanente

e atribuio de sentido s experincias

vividas, ainda que mais circunscritas ao

projecto.

Abarcam a globalidade da vida em todos os

seus registos, todas as suas dimenses

passadas, presentes e futuras na sua dinmica

prpria. (Josso, 2002:21)

Apoia-se nalgumas etapas de sustentao

dos princpios de natureza metodolgica e

tica exigidos prtica das Histrias de Vida

em formao.

Histrias de Vida Abordagem (Auto)biogrfica

2.1. Abordagem (Auto)biogrfica: os adultos so as suas experincias de vida,

como trabalh-las?

Introduz uma nova arquitectura no conhecimento, na evidenciao das aprendizagens

prvias, que a revelao de si mesmo/a permite.

Traduz-se na capacidade de revelar significados intrnsecos da pessoa e resignific-los,

enquanto ferramenta formativa de construo de registos biogrficos espacio-temporais,

de explicitao de competncias e habilidades.

Contribui para ultrapassar receios e relutncias acerca do processo de reconhecimento,

ao vitalizar criticamente o saber auto-transformar-se, ao facilitar e captar a incerteza, a

diversidade da vida, rica e complexa.

Estimula a emergncia de uma compreenso multifacetada sobre si e a relao criativa

com o outro e potencia capacidades de participao.

Valoriza a ligao entre a situao biogrfica do adulto (retrospectiva e prospectiva) e a

explicitao dos adquiridos competncias, habilidades ou outras capacitaes individuais

e sociais, contrariando concepes deficitrias sobre o adulto em formao/aprendizagem.

Permite ao candidato/a a (re)construo de uma nova identidade e imagem de si no mundo.

Antes de iniciar o trabalho efectivo de recolha das Histrias de Vida, baseadas na abordagem

(auto)biogrfica, fundamental criar um clima de confiana entre candidatos e profissionais, indispensvel

para o melhor aproveitamento possvel desta metodologia, capitalizando tempo e relao. Este processo

no simples, a relao com os contextos e acontecimentos pode ser reconstruda, atribuindo novos

sentidos s experincias vividas e aos factos narrados. Recomear e retomar tpicos sempre possvel

e um caminho a explorar ao longo do processo RVCC.

Fonte: Adaptado de Campos (1991), Josso (2002) e Nvoa & Finger (1988).

Perspectiva (Auto)biogrfica - Histrias de Vida

No a pessoa que produz a Histria de Vida, a Histria de Vida que produz a pessoa

(Pineau)

30

i) Como se introduz?

Antes de realizar as entrevistas, ou seja, antes de todo o processo, deve haver um

entendimento bem claro com os candidatos sobre os objectivos da Abordagem

(Auto)biogrfica, sua cronologia e enquadramento no processo RVCC.

ii) Como se desenvolve?

Estabelecer com os candidatos um tipo de contrato, de negociao, lev-los a entender

os objectivos de maneira a que esta etapa seja uma contribuio sua prpria reflexividade.

iii) O que implica?

Criar uma dinmica, um clima de confiana e de inter-ajuda que facilite e fornea feedback,

valorizando iniciativas de mudana e de risco que motivem e estimulem no candidato o

conceito de si enquanto aprendente e logo, o sentir-se competente para aprender com

base na sua narrativa de vida.

Este processo constri-se com base em materiais autnticos relacionados com a pessoa de cada

candidato que so posteriormente objecto de tratamento. Importa que os mediadores RVCC tcnicos

e formadores promovam e incentivem uma prtica de auto-reflexo e estimulem os candidatos a

pensar sobre as experincias a que esses materiais se reportam.

Podem ser utilizados:

1. Materiais mais centrais:

- narrativas ou relatos autobiogrficos indirectos recolhidos atravs de entrevista face a face.

2. Materiais biogrficos adicionais:

- documentos pessoais que revelem actividades, prticas e testemunhos dirios, documentos oficiais,

fotografias, materiais grficos de ordem vria, cartas, respostas a questionrios e entrevistas, textos

diversos da autoria dos candidatos, etc.

Parte II

RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes

31

Que materiais se podero utilizar na Abordagem (Auto)biogrfica (Histrias de Vida) ?

Fonte: Adaptao das etapas de sustentao dos princpios de natureza metodolgica e tica exigidos prtica das Histrias

de Vida em formao (Couceiro, 1994).

Aspectos a considerar na recolha de histrias de vida atravs de entrevistas:

32

Para que uma experincia seja formadora necessrio realar a perspectiva e o ngulo

da aprendizagem:

- Qual a minha formao?

- Como que me formei?

- O que que senti?

Esta abordagem formativa mobiliza todo um trabalho de reflexividade sobre a sua identidade,

necessidades, escolhas, decises e sobre as prprias ideias.

A mediao do trabalho biogrfico permite com efeito trabalhar com um material narrativo

constitudo por recordaes consideradas pelos narradores como experincias significativas

das suas aprendizagens, da sua evoluo nos itinerrios socio-culturais e das representaes

que construram de si prprios e do seu meio humano e natural (Josso, 2002:34).

A palavra experincia deriva do latim experientia, termo derivado do verbo experiri que

significa fazer a tentativa faire lessai. Mas a origem etimolgica do termo grega

significando prova/experincia, preuve. As duas explicaes do termo apontam para

duas interpretaes distintas, uma para a mudana comportamental, outra para o processo

de transformao e atribuio de sentido experincia.

No contexto do Reconhecimento, validao e certificao de competncias a nfase na

experincia situa-se na segunda interpretao: a experincia formadora como processo

de transformao e atribuio de sentido. Implica uma articulao entre actividade,

sensibilidade, afectividade e raciocnio.

Pensar a partir da(s) experincia(s)

Relembrando o conceito de experincia

Parte II

RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes

33

Relembrando o conceito de competncia...

Ao dar incio a um processo de Balano de Competncias (BC) importa ter presente a noo de

competncia que lhe est subjacente:

Est sempre ligada pessoa ...

Articula-se sempre com a aco ...

Desenvolve-se num contexto concreto e datado de uma prtica profissional, social, familiar...

Resulta, no de mais recursos, mas de uma aco combinada, de uma reconstruo de

recursos existentes...

passvel de ser identificada a partir da situao em que foi aprendida e transfervel para

novas situaes...

Inclui tambm a parte indizvel das capacidades e permite materializar a percepo

subjectiva...

Trata-se de um dispositivo epistemolgico com funes de diagnstico e de avaliao das competncias

mobilizadas ou desenvolvidas com os adquiridos na vida de cada um, evidenciando as interaces das

competncias em vrias esferas da vida do ser humano: a) conceptual, b) de relacionamento e

comportamento humano, c) das prticas concretas.

O Balano de Competncias constitui uma dmarche de auto e hetero-avaliao que faz emergir uma

representao de si revelada nas dimenses da vida pessoal, social e profissional de cada candidato.

Entrar num processo de BC supe um forte envolvimento dos implicados na construo e moni-

torizao do seu desenvolvimento e um olhar sobre as experincias vividas, (re)diz-las para se

apropriar delas. Essencialmente porque este procedimento se apresenta como dinmico e progressivo,

entre momentos-chave de avaliao, e introspectivo e reflexivo sobre prticas para o (auto)reconhecimento

atravs da partilha entre candidatos e mediadores, tal permite uma abrangncia de todo um leque de

competncias independentemente do tempo e do espao, modos e forma de mobilizao.

2.2. Balano de Competncias: Como elicitar/desocultar competncias?

Fonte: adaptado de Beller e Boterf, 1998, in Bilan-portfolio.

Caractersticas fundamentais da noo de competncia

34

Os seus objectivos ou funcionalidades principais so: permitir conhecer a motivao e

conhecimentos reais dos adultos; e aumentar o envolvimento dos formandos/as preparando-

os e motivando-os para o reconhecimento das suas competncias, para a determinao

de itinerrios de formao complementar.

O dispositivo do balano-orientao de competncias mais amplo do que a avaliao de competncias

profissionais (Imaginrio, 2001), parte de um diagnstico que decorre da metodologia de histrias de

vida, auto e hetero avaliao inicial e intermdia, apurando, por ltimo, resultados observveis nas

competncias.

Desde sempre, a pretenso do balano de competncias visa o reconhecimento dos saberes prticos,

dos conhecimentos tcitos adquiridos por experincia (Imaginrio, 2001). Implica, porm, um forte

domnio conceptual acerca da sua utilizao, exige um envolvimento activo e cuidadoso, pela complexidade

de implicaes e significados que tem, para candidatos e mediadores. Se permite valorizar e evidenciar

competncias, o oposto tambm pode ser verdade, ou seja, evidenciar aspectos menos pertinentes e

interessantes para a avaliao. Enquanto acto voluntrio requer a explorao, a anlise de saberes,

expondo competncias na perspectiva da construo de projectos de vida pessoais e profissionais no

percurso singular dos candidatos.

Parafraseando Castro (1998), o balano de competncias visa implicar o sujeito na constituio de uma

carteira pessoal dos saberes em aco, coligindo evidncias desse itinerrio, procurando formas

(reconhecidas) de validar essas competncias, valorizando explicitamente percursos trilhados e

potenciando a motivao necessria para desenvolver voluntariamente novas aprendizagens.

Objectivos do Balano de Competncias

Apresentam-se na seguinte tabela as trs fases do BC, em que se aliam o balano pessoal e profissional

orientados em todos os instrumentos de avaliao:

As fases do BC pretendem dar conta de um processo complexo e abrangente que, de modo algum, se

deve compartimentar e que no se resume s aprendizagens e conhecimentos formalmente validados

e adquiridos, envolvendo portanto, holisticamente, a histria de vida do/a candidato/a, concentrando o

foco do balano nas aquisies, realando os pontos fortes das/os candidatas/os sob a perspectiva da

auto-responsabilizao e autoformao contnua (Imaginrio, 2001). Nesse sentido, importante introduzir

mais nfase nos resultados que a auto-avalio final produz para estimular a vontade do aprender-

contnuo e a aquisio de saberes multicompetentes, e, menos nas entradas iniciais reveladoras de

tipos de aprendizagens mais compartimentadas (formais, no formais e informais) e que no final do

balano surgiro em rede, de forma mais compreensiva (Bertrand, 1998)

1

. Os resultados so especificados

detalhadamente para tornar a avaliao mais transparente e explcita.

Fase I: Explorao

das expectativas

e da situao individual

ou auto-avaliao inicial

Fase III: Avaliao

ou auto-avaliao

final

Fase II: Investigao

ou Auto- avaliao

intermdia

Posicionamento rigoroso da clarificao

das competncias no contexto singular

de vida.

Anlise das realizaes profissionais,

descrio do percurso pessoal e

profissional, reconhecimento das

aquisies, inventrio do capital de

competncias.

Estabelecimento e reviso comentada

de documento sntese.

Reafirmao dos

propsitos do BC.

Anlise das caractersticas pessoais,

valores, interesses e motivaes,

capacidades e comportamentos,

potenciais de desenvolvimento.

Identificao e registo das

competncias.

Apresentao e reflexo sobre o

exerccio de BC.

Apresentao e reflexo sobre o

exerccio de BC.

Valorizao das linhas de fora de

capacitao e potencialidades pessoais

a desenvolver.

Anlise e reflexo sobre a necessidade

de encaminhamento para formao

complementar.

Fases do Balano de Competncias

Fonte: adaptado de Imaginrio, 2001.

Parte II

RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes

35

1

Disponvel em URL: http://www.oei.org.co/iberfop/mexico5.htm

36

A avaliao dos saberes experienciais adquiridos , de facto, muito complexa porque aporta subjectividades

de auto e hetero-avaliao. "No basta, de facto, que cada um acumule no comeo da vida uma

determinada quantidade de conhecimentos de que possa abastecer-se indefinidamente. , antes,

necessrio, ser capaz de aproveitar e explorar, do comeo ao fim da vida, todas as ocasies para

actualizar, aprofundar e enriquecer esses conhecimentos, adaptando-os a um mundo em mudana."

(Delors e outros, 1996:77).

Por isso, o que est em causa na evidenciao de competncias refere-se no ao preenchimento lacunar

daquilo que o/a mediador/a considera que o/a formando/a carece (e do domnio da formao complementar),

mas sim identificao prvia de pontos fortes e oportunidades de melhoria, que imbricados entre si

despoletem propostas de vivncias mais amplas no adulto. Assim, o tcnico de RVC tem que se assumir

como uma fronteira aberta que o adulto transpe, sempre que necessita de transitar dialogicamente

entre o mundo interior e o exterior no processo de apropriao das suas prprias competncias.

2

a) O Porteflio Reflexivo de Aprendizagens: coleccionar, seleccionar, reflectir e relacionar.

O Porteflio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) dos candidatos um documento que se articula e

decorre do BC. uma coleco de documentos vrios (de natureza textual ou no) que revela o

desenvolvimento e progresso na aprendizagem, explicitando os esforos relevantes realizados para

alcanar os objectivos acordados. representativo do processo e do produto de aprendizagem.

Documenta experincias significativas e fruto de uma seleco pessoal. Assenta na confiana mtua

e na capacidade recproca de intercompreenso, ou seja, na possibilidade de mtuo compromisso e

de mtuo desenvolvimento (S-Chaves, 2005:10).

O processo de apropriao de um novo conceito passa, muitas vezes, pela desconstruo de uma

representao de um outro conceito prximo, daquele que se pretende incorporar. , justamente, esta

abordagem que aqui se prope ao aproximar o conceito de porteflio, como sendo mais do que um

dossi (S-Chaves, 2005:10). Um porteflio pode ser encarado como uma derivao de um dossi,

sendo que os distingue o facto de em termos de filosofia de avaliao de ensino/aprendizagem, o dossi

representar uma racionalidade, redutora simplista, de cariz tecnicista e instrumental enquanto que o

paradigma que est subjacente utilizao de um porteflio de uma filosofia de aprendizagem, baseada

num processo de investigao/aco/formao. Supe o desenvolvimento de um perfil de competncias

meta-cognitivas e meta-reflexivas, sobre o prprio conhecimento, que nele se procura evidenciar.

2

Para mais informaes sobre o Balano de Competncias consultar a Newsletter disponibilizada pela Iniciativa Comunitria EQUAL, inserida na Coleco

Saber Fazer. Disponvel em: http://www.equal.pt/Documentos/publicacao/MioloEqual 08 Equal 2.pdf

2.3. Porteflio Reflexivo de Aprendizagens:

como documentar e evidenciar competncias-chaves?

Parte II

RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes

37

b) Do dossi pessoal ao Porteflio Reflexivo de Aprendizagens:

Um porteflio bem construdo resulta de um processo de formao em que o candidato adulto tem uma

participao activa na seleco do respectivo contedo e na definio dos critrios para julgar o mrito

do seu desempenho, promovendo o desenvolvimento de competncias meta-cognitivas, que sustentem

os processos de auto-regulao no desenvolvimento pessoal (S-Chaves, 2005:17).

Porteflio Dossi

Fonte: Adaptado de Bernardes e Bizarro, 2004.

Os elementos recolhidos no so necessaria-

mente representativos das competncias dos

candidatos.

Os elementos so compilados de modo

espordico e no contnuo.

O candidato no faz reflexes, nem estabelece

objectivos, desafios, ou estratgias para a sua

prpria aprendizagem.

No h uma ligao entre os diferentes

trabalhos.

O dossi um arquivo morto.

Os trabalhos no representam o percurso do

candidato.

Os trabalhos nem sempre so escolhidos em

funo das metas estipuladas.

O porteflio retrata o percurso de aquisio

de competncias do candidato.

Os elementos escolhidos representam, de

forma clara as competncias adquiridas pelo

candidato.

Os elementos so escolhidos, de modo regular,

a partir de situaes significativas de aprendi-

zagem e avaliao

O candidato produz reflexes e estabelece

objectivos, desafios e estratgias.

Existe uma ligao entre os diferentes

trabalhos. A reflexo sobre desafios estabele-

cidos previamente obrigatria.

O porteflio um documento de avaliao em

constante reformulao.

Os elementos a inserir so escolhidos de

acordo com critrios predeterminados e

acordados entre candidato, tcnicos de RVC

e formadores.

38

Alguns pontos essenciais sobre o PRA:

Contm necessariamente provas (evidncias) desse desempenho e a reflexo do formando

acerca do seu processo de aprendizagem.

Deve referir contextos reais, de modo a que se possa formular juzos sobre o que os

candidatos sabem e podem fazer em situaes concretas.

Pretende, tambm, ser uma parte intencional do currculo; sem essa intencionalidade seria

apenas um arquivo (morto) do trabalho dos candidatos; nele cabe tudo aquilo que documente

a aprendizagem especfica do adulto.

Deve incluir uma variedade daquilo que o candidato sabe e pode fazer (competncias),

mostrando como os problemas foram resolvidos e quais as dificuldades encontradas.

Explicar a razo pela qual cada pea documental foi seleccionada.

O porteflio , tambm, um caminho de integrao (avaliao) de saberes, vinculado (re)construo

do conhecimento e do processo de aprendizagem. Visa integrar ensino, aprendizagem, avaliao e

implica (auto)controlo da aprendizagem. No substitui o percurso de aprendizagem, mas aprofunda-o,

acrescentando-lhe novas perspectivas.

A realizao de um porteflio permite relacionar e acolher trajectrias de vida diferenciadas. Implica,

contudo, a criao e manuteno de contextos apropriados e de relaes dinmicas e ricas, entre

candidatos e mediadores. Requer a mobilizao dos aprendentes para a concepo, planeamento e

desenho da sua aprendizagem, nomeadamente, no (re)conhecimento das reas menos consolidadas

da sua formao e na identificao de competncias que objectivem, perante outros, esse diagnstico.

uma narrativa mltipla, de natureza biogrfica, que se situa nas relaes entre o aprender e o viver,

enquanto construo social das suas histrias de vida (Luwisch, in S-Chaves, 2005:9).

O registo/evidenciao das competncias no Porteflio Reflexivo de Aprendizagens contribui tambm

para melhorar e fundamentar o conhecimento sobre a educao no-formal e os processos de

aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente na dimenso de reconhecimento e acreditao de

conhecimentos. Aposta e enfatiza o aprender sobre o aprender e a cooperao entre pares, na experincia

(inclusivamente com os erros) de actividades de aprendizagem partilhada que possam ser relevantes

para o trabalho ou vida pessoal.

Num Porteflio inserem-se todo o tipo de instrumentos de observao e de avaliao das aprendizagens,

assim como trabalhos e projectos que testemunhem os processos de aquisio e desenvolvimento de

competncias. Desta forma, no devem ser inseridos no Porteflio apenas as produes finais realizadas

pelo aprendente, mas, essencialmente, o caminho percorrido que testemunha as etapas do processo.

Parte II

RECONHECIMENTO, VALIDAO e CERTIFICAO de COMPETNCIAS-CHAVE: itens estruturantes

39

O Porteflio uma memria de aprendizagem, um projecto de autor:

Revela o que foi mais significativo nas experincias referenciadas como fazendo parte

do processo de aprendizagem. Integra exemplos dessas experincias conhecimentos

e prticas, que evidenciem a reflexo sobre o processo vivido.

Revela que as evidncias de competncias no so apenas explicitadas, mas estabelecem

laos e articulaes, o que implica auto-reflexo e (re)construo dos processos de vida.

Selecciona e nomeia todas as fontes relacionadas com os processos (muito mais do

que fontes bibliogrficas).

Identifica o fio condutor que preside seleco, os critrios de evidncia de aprendizagem

e os conhecimentos adquiridos. O que aprendi e como aprendi?

Pode ser compartilhado com o grupo de aprendentes com a finalidade de ressaltar um

processo colaborativo de aprendizagem. O processo de aprendizagem mais significativo,

para cada um, se o for para todo o grupo.

Requer o encorajamento e manuteno de uma relao no-dependente entre os mediadores

de conhecimento e os aprendentes. Implica a mobilizao total da experincia do adulto

e, mesmo, da de outros intervenientes, numa atitude de auto e hetero-aprendizagem.

c) Sugestes para o desenvolvimento do Porteflio Reflexivo de Aprendizagens

Etapas de desenvolvimento:

No incio, explicao e proposta.

A sua elaborao deve ser acompanhada.

Implica um processo de trabalho contnuo, desde o incio, permitindo, assim, ajustes e correces,

previamente sua apresentao como trabalho final.

Dimenses a explorar:

- Pontos fortes enquanto aprendente

Que actividades lhe pareceram mais fceis? Quais foram as mais facilitadoras do processo RVCC?

Que sugestes daria a outros candidatos nas mesmas circunstncias para facilitar a aquisio

e/ou desenvolvimento de competncias?

- Pontos fracos enquanto aprendente

Que tipo de tarefas lhe pareceram mais difceis?

Que competncias gostaria de ter (e que reconhece noutras pessoas)?

Que outras competncias precisaria de desenvolver?

40