Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Apostila de Pneumatica

Apostila de Pneumatica

Enviado por

Eduardo MarquesDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Apostila de Pneumatica

Apostila de Pneumatica

Enviado por

Eduardo MarquesDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Tecnologia Pneumtica

Circuitos Pneumticos e Comandos

Eletropneumticos

Ailson Marins

Sal t o

2009

I FSP I ns t i t ut o Feder al de Educ a o, Ci nc i as e Tec nol ogi a de So Paul o

Campus Sal t o

Sumrio Pgi na

1. nt roduo 1

2. Produo do ar compri mi do 11

3. Di st ri bui o do ar compri mi do 16

4. Preparao do ar compri mi do 22

5. At uadores l i neares 37

6. Mot ores pneumt i cos 53

7. Vl vul as 55

8. Seqnci a de movi ment os 82

9. Ti pos de esquemas 88

10. Si mbol ogi a 97

11. El et ropneumt i ca 103

12. Exerc ci os 111

13. Component es el t ri cos dos ci rcu t os 112

14. Bi bl i ografi a 132

1 - INTRODUO

Pneumt i ca o est udo dos movi ment os e f enmenos dos gases

Origem da palavra:

Dos ant i gos gregos provm a pal avra "pneuma, que si gni f i ca f l ego, vent o e

f i l osof i cament e, al ma; deri vado dest a surgi u o concei t o de pneumt i ca.

Foi no scul o X X que o est udo do comport ament o do ar e de suas caract er st i cas

t ornou-se si st emt i co; i ni ci al ment e desacredi t ada, quase sempre por f al t a de

conheci ment o e i nst ruo, a pneumt i ca f oi acei t a e soment e aps 1950 f oi

aprovei t ada na produo i ndust ri al , t ornando sua rea de apl i cao cada vez

mai or.

Nota: Ent ende- se por "ar compri mi do o ar at mosf ri co compact ado por mei os

mecni cos, conf i nado em um reservat ri o, a uma det ermi nada presso.

Propriedade dos gases

Como qual quer subst nci a, os gases possuem propri edades espec f i cas.

Essas propri edades so:

A) COMPRESSBLDADE:

a propri edade que o gs t em de permi t i r a reduo do seu vol ume sob a ao

de uma f ora ext eri or.

B) ELASTCDADE:

a propri edade que permi t e ao gs ret ornar ao seu vol ume pri mi t i vo, uma vez

cessado a f ora ext eri or que o havi a compri mi do.

C) EXPANSBLDADE:

a propri edade que o gs t em de ocupar sempre o espao ou vol ume t ot al dos

reci pi ent es. A expansi bi l i dade o i nverso da compressi bi l i dade.

D) DFUSBLDADE:

a propri edade pel a qual um gs ou vapor, post o em cont at o com o ar, se

mi st ura i nt i mament e com el e.

1

1! "antagens no uso do ar #omprimido:

- encont rado com f aci l i dade e em grande quant i dade no ambi ent e.

- Est ando acondi ci onado em reservat ri o, de f ci l t ransport e e di st ri bui o,

podendo ser ut i l i zado no moment o que se quei ra.

- Funci onament o perf ei t o, mesmo em si t uaes t rmi cas ext remas.

- Si st ema de f i l t ragem t orna o ar compri mi do l i mpo.

- Event uai s vazament os no pol uem o ambi ent e.

- Permi t e al canar al t as vel oci dades de t rabal ho.

- O equi pament o seguro cont ra sobrecarga.

1$ Desvantagem no uso do ar #omprimido:

- Cust o el evado na produo, armazenament o e di st ri bui o do ar.

- Vari aes de vel oci dade devi do compressi bi l i dade do ar.

- Escapes rui dosos, obri gando ao uso de si l enci adores.

1% Renta&ilidade do ar #omprimido:

Para o cl cul o da rent abi l i dade real do ar compri mi do, no devem ser

consi derados soment e os cust os de energi a empregada; deve- se l evar em cont a,

t ambm, o processo mai s econmi co, em razo da aut omat i zao, barat eando o

produt o.

Com a ut i l i zao de mqui nas aut omat i zadas e o emprego do ar compri mi do,

podemos reduzi r a ut i l i zao do t rabal ho braal , pri nci pal ment e em reas

i nsal ubres e em condi es peri gosas; o que l eva t ambm a uma reduo do cust o

f i nal do produt o.

2

1 ' (undamentos das l ei s )* si #as dos gases

Voc j deve saber que a superf ci e t errest re est permanent ement e envol vi da

por uma camada de ar.

+,-,D,S .,SOS,S D, ,T-OS(/R,

Essa massa gasosa (ar), denomi nada at mosf era, t em composi o aproxi mada de

78% de Ni t rogni o, 21 % de Oxi gni o e 1% de out ros (di xi do de carbono,

argni o, hi drogni o, neni o, hl i o, cri pt ni o, xenni o, et c. ).

Para mel hor compreender as l ei s e as condi es do ar, devemos pri mei rament e

consi derar as grandezas f si cas, em nosso pa s adot amos as uni dades de

medi das do Si st ema nt ernaci onal (S ), mas comum o uso de uni dades que no

pert encem ao S , pri nci pal ment e em di sci pl i nas i nst rument ai s como: Hi drul i ca,

Ref ri gerao, Pneumt i ca, et c.

3

1 0 .rande1as2 s* m&ol os e uni dades

4

1 3 (or4a e press5o

Em pneumt i ca, f ora e presso so grandezas mui t o i mport ant es.

F o r a : um agent e capaz de def ormar (ef ei t o est t i co) ou acel erar (ef ei t o

di nmi co) um corpo.

Pr e s s o : o quoci ent e da di vi so do mdul o (i nt ensi dade) de uma f ora pel a

rea onde el a at ua.

Re g r a d o T r i n g u l o :

16 Prin#*pio de Pas#al

Um f l ui do, ao ser compri mi do em um reci pi ent e f echado exercer presso i gual

em t odos os sent i dos.

Podemos veri f i car i st o f aci l ment e, f azendo uso de uma bol a de f ut ebol .

Apal pando- a, observamos uma presso uni f ormement e di st ri bu da em sua

superf ci e.

5

F

P A

F

P A

F

P

A

a si gni i ca di !i so

" si gni i ca #ul t i $l i cao

a

b

17 Press5o atmos)8ri#a

a presso que a at mosf era exerce sobre os corpos, at uando em t odos os

sent i dos. El a equi l i bra uma col una de 760mm (al t ura), de mercri o, 0

C e ao

n vel do mar.

Quem i magi nou e l evou a ef ei t o essa exper i nci a f oi o f si co i t al i ano Torri cel l i , de

onde vem o nome de barmet ro de Torri cel l i .

El e usou um t ubo de vi dro com cerca de 1m de compri ment o, e um dos ext remos

f echado. Encheu- o de mercri o e t ampou o out ro ext remo com o dedo; depoi s

i nvert eu o t ubo e mergul hou- o num reci pi ent e t ambm com mercri o.

6

Quando retirou o dedo, o lquido desceu at atingir certa altura

formando uma coluna.

A coluna de mercrio manteve-se em equilbrio pela presso

atmos!rica e"ercida sobre a supercie do mercrio no recipiente#

$edindo essa coluna% ao nvel do mar% Torricelli constatou que media

&'(mm% a partir do nvel de mercrio do reservat)rio#

119 Rela45o entre unidades de )or4a

1 Kp = 1 Kgf 1 Kp = 9, 81 N

Para cl cul os aproxi mados, consi deramos: 1 Kp = 10N

1 11 /:ui val ;n#i a entre uni dades de press5o

presso

Pa

(n/ m

2

)

at m bar

Kp/ cm

2

( Kgf/cm

2

)

Torr

(mm de

Hg)

met ro da

col una de

gua

1 Pa 1

9, 87

x 10

- 5

10

- 5

0, 102

x 10

- 4

7, 5

x 10

- 3

10, 2

x 10

- 5

1 at m

1, 013

x 10

5

1 1, 013 1, 033 760 10, 33

1 bar 10

5

0, 987 1 1, 02 750 10, 2

1 kp/ cm

2

9, 81

x 10

4

0, 968 0, 981 1 736 10

1 Torr 133

1, 31

x 10

- 3

1, 31

x 10

- 3

1, 36

x 10

- 3

1

13, 6

x 10

- 3

1m col una

de gua

9, 81

x 10

- 3

9, 68

x 10

- 2

9, 81

x 10

- 2

0, 1 73, 6 1

Para cl cul os aproxi mados, consi deramos:

Onde:

at m -at mosf era;

mm Hg -al t ura da col una de mercri o em mi l met ros;

bar -uni dade do CGS = 10

6

bri as (do grego bari s = pesado);

kp/ cm - qui l opond por cent met ro ao quadrado;

kgf / cm - qui l ograma f ora por cent met ro ao quadrado;

kPa - qui l opascal ;

mca - al t ura da col una de gua em met ros;

PS - Pound Square nch (l bf / pol ) : l i bra-f ora por pol egada

ao quadrado.

7

1atm < 309mm=g < 1&ar < 1>g)? #m

!

< 199>Pa < 19m#a < 1%2 3 PSI @l &)? pol

!

A

AT *+,-.

O aparel ho que mede a presso (manmet ro normal ) i ndi ca apenas a presso

rel at i va.

Port ant o, em t ermos de presso absol ut a, necessri o somar mai s uma

at mosf era(1 at m) ao val or i ndi cado no manmet ro.

*/*$P0 .

O manmet ro i ndi ca:

Press5o Rel ati va Press5o ,&sol uta

3 at m 3 at m + 1 at m = 4 at m

8 bar 8 bar + 1 at m = 9 bar (1 at m = 1 bar)

5 kgf / cm

2

5 kgf / cm

2

+ 1 at m = 6 kgd/ cm

2

(1at m = 1kgf / cm

2

)

2 PS 2 PS + 1 at m = 16, 7 PS (1 at m = 14, 7 PS )

8

P

r

e

s

s

o

R

e

l

a

t

i

v

a

S

o

b

r

e

p

r

e

s

s

o

S

u

b

p

r

e

s

s

o

P

r

e

s

s

o

A

b

s

o

l

u

t

a

1 atm Zero rel ati vo

Zero absol uto

1 1! Temperatura

a quant i dade de energi a cal ri ca em t rnsi t o. A t emperat ura i ndi ca a

i nt ensi dade de cal or.

No est udo dos gases, a t emperat ura expressa em Kel vi n, t ambm conheci da

como escal a de t emperat ura absol ut a.

As escal as de t emperat ura mai s ut i l i zadas so:

Cel si us (C), Fahrenhei t (F) e Kel vi n (K)

Observe as di f erenas ent re as escal as apresent adas na f i gura abai xo:

Como pode ser vi st o na i l ust rao, as t rs escal as apresent am (ent re

congel ament o e vapori zao da gua) as segui nt es quant i dades de di vi ses, na

presso at mosf ri ca normal = 1 at m :

Escal a Cel si us (C) -------- 100

di vi ses

Escal a Kel vi n (K) -------- 100

di vi ses

Escal a Fahrenhei t

(F)

-------- 180

di vi ses

Como base nesses dados, obt emos as equaes de converses ent re as t rs

escal as:

9

Temperatura de

vaporizao da gua

Temperatura de

congelamento da gua

100 C

212 F

373 K

0 C 32 F

273 K

E

s

c

a

l

a

C

l

s

i

u

s

E

s

c

a

l

a

F

a

h

r

e

n

h

e

i

t

E

s

c

a

l

a

K

e

l

v

i

n

C = 5 x ( F 32 )

9

K = 5 x ( F 32 ) + 273

9

K = C + 273 C = K - 273

11$ Beis (*si#as dos gases

Lei de Boyl e/ Mari ot t e (Robert Boyl e e Edna Mari ot t eA

Consi derando- se a t emperat ura const ant e, ao reduzi r o vol ume, aument a a

presso (t ransf ormao i sot rmi ca).

Lei de Gay Lussac (Joseph Loui s gay LussacA

Consi derando- se a presso const ant e, ao aument ar a t emperat ura, aument a o

vol ume (t ransf ormao i sobri ca).

Lei de Charl es (Jacques Al exandre Charl es)

Consi derando- se o vol ume const ant e, ao aument ar a t emperat ura, aument a a

presso (t ransf ormao i sot rmi ca)

10

! PRODUO DO ,R +O-PRI-IDO

Ao proj et ar a produo ou consumo de ar, devero ser consi deradas poss vei s

ampl i aes e f ut uras aqui si es de equi pament os pneumt i cos.

Uma est ao compressora f ornece o ar compri mi do para os equi pament os,

at ravs de uma t ubul ao, e uma ampl i ao post eri or da i nst al ao t orna-se cara.

Os vri os t i pos de compressores est o rel aci onados di ret ament e com a presso

de t rabal ho e a capaci dade de vol ume, exi gi das para at ender s necessi dades da

i ndst ri a.

11

! 1 +ompressor de ;m&ol o #om movi mento l i near

A) Compressor de mbol o:

Basei a- se no pri nc pi o de redu45o de vol ume.

st o si gni f i ca que o ar da at mosf era aspi rado para um ambi ent e

f echado (Cmara de compresso) onde um pi st o (mbol o) compri me o

ar sob presso.

B) Compressor de membrana:

O mbol o f i ca separado, por uma membrana, da cmara de suco e

compresso, i st o , o ar no ent ra em cont at o com as part es desl i zant es.

Assi m, o ar f i ca i sent o de res duos de l eo, e por essa razo, esses

compressores so os pref eri dos das i ndst ri as al i ment ci as, qu mi cas e

f armacut i cas.

12

! ! +ompressores de ;m&ol o rotati vo

A) Compressor rot at i vo mul t i cel ul ar (pal het as):

Dot ado de um compart i ment o ci l ndri co, com abert uras de ent rada e

sa da, onde gi ra um rot or f ora de cent ro.

B) Compressor de f uso rosqueado (paraf uso):

%oi s $ar a usos &el i coi dai s, de $er i s c'nca!o e con!e(o, co#$r i #e# o ar , )ue *

condu+i do a(i al #ent e,

13

!$ .eneralidades

A) Volume de ar fornecido

a quant i dade de ar f orneci do pel o mbol o do compressor em movi ment o.

Exi st em duas i ndi caes de vol ume f orneci do.

- t eri co (vol ume i nt erno x rpm)

- ef et i vo (vol ume t eri co perdas)

B) Presso

- presso de Regi me a presso f orneci da pel o compressor, e que vai da

rede di st ri bui dora at o consumi dor.

- Presso de Trabal ho a presso necessri a nos post os de t rabal ho. Essa

presso geral ment e de 6 bar, e os el ement os de t rabal ho so const ru dos

para essa f ai xa de t rabal ho, consi derada presso normal ou econmi ca.

C) Acionamento

Em i nst al aes i ndust ri ai s, na mai ori a dos casos, o aci onament o se d por

mot or el t ri co.

Trat ando-se de uma est ao mvel , o aci onament o geral ment e por mot or a

expl oso (gasol i na, l eo di esel ).

D) Regulagem

Para combi nar o vol ume de f orneci ment o com o consumo de ar, necessri a

uma regul agem do compressor (mecni ca ou el t ri ca), a part i r de doi s val ores

l i mi t es pr-est abel eci dos: presso mxi ma e m ni ma.

14

E) Refrigerao

O aqueci ment o ocorre em razo da compresso do ar e do at ri t o, e esse cal or

deve ser di ssi pado.

necessri o escol her o t i po de ref ri gerao mai s adequado, conf orme o grau de

aqueci ment o do compressor.

Em compressores pequenos, sero suf i ci ent es pal het as de aerao para que o

cal or sej a di ssi pado.

Compressores mai ores sero equi pados com vent i l ador, e em al guns casos,

devem ser equi pados com ref ri gerao a gua ci rcul ant e ou gua corrent e

cont nua.

F) Local de instalao e manuteno

A est ao de compressores deve ser mont ada dent ro de um ambi ent e f echado,

com prot eo acst i ca, boa aerao e o ar sugado deve ser f resco, seco e l i vre

de poei ra.

A manut eno do compressor um f at or mui t o i mport ant e, poi s del a depende o

seu bom f unci onament o e a sua rent abi l i dade.

Port ant o, i mpresci nd vel el aborar pl anos de manut eno e segui r as i nst rues

recomendadas pel o f abri cant e.

No pl ano dever const ar, obri gat ori ament e, a veri f i cao do n vel do l eo de

l ubri f i cao nos l ocai s apropri ados, e part i cul arment e nos mancai s do

compressor, mot or e crt er, bem como a l i mpeza dos f i l t ros de ar e da vl vul a de

segurana do reservat ri o de ar, poi s, se a mesma f al har, haver peri go de

expl oso do reservat ri o, ou dani f i cao da mqui na.

15

3. DISTRIBUIO DO AR COMPRIMIDO

$1 ReservatCrio de ar #omprimido

(UNO: est abi l i zar a di st ri bui o do ar compri mi do, el i mi nar as osci l aes de

presso na rede di st ri bui dora e, quando h um moment neo al t o consumo de ar,

uma garant i a de reserva.

A grande superf ci e do reservat ri o ref ri gera o ar supl ement ar; assi m, part e da

umi dade condensada e separa-se do ar no reservat ri o, sai ndo pel o dreno.

16

3.2. Rede condutora principal

Cada mqui na, cada di sposi t i vo requer quant i dades adequadas de ar, que

f orneci da pel o compressor, at ravs da rede di st ri bui dora.

O di met ro da t ubul ao deve ser escol hi do de manei ra que, mesmo com um

consumo de ar crescent e, a queda de presso, do reservat ri o at o equi pament o

no ul t rapasse 0, 1 bar; uma queda mai or de presso prej udi ca a rent abi l i dade do

si st ema e di mi nui consi deravel ment e a sua capaci dade.

A escol ha do di met ro da t ubul ao no real i zada por quai squer f rmul as

emp ri cas ou para aprovei t ar t ubos por acaso exi st ent es em depsi t o, mas si m

consi derando:

* Vol ume corrent e (vazo);

* Compri ment o da rede;

* Queda de presso admi ss vel ;

* Presso de t rabal ho;

* Nmero de pont os de est rangul ament o na rede.

17

Nota: Na di st ri bui o do ar compri mi do deve-se est ar at ent o a poss vei s

vazament os na rede, para que no haj a perdas de presso e el evao nos cust os.

$$ -ontagem da rede de distri&ui45o de ar #omprimido

Em uma rede de di st ri bui o i mport ant e no soment e o corret o

di mensi onament o mas t ambm a mont agem das t ubul aes

As t ubul aes de ar compri mi do requerem manut eno regul ar, razo pel a qual as

mesmas no devem, se poss vel , ser mont adas dent ro de paredes ou de

cavi dades est rei t as.

A) Rede de distribuio em circuito aberto:

As t ubul aes, em especi al nas redes em ci rcui t o abert o, devem ser mont adas

com um decl i ve de 1% a 2%, na di reo do f l uxo.

Por causa da f ormao de gua condensada, f undament al , em t ubul aes

hori zont ai s, i nst al ar os ramai s de t omadas de ar na part e superi or do t ubo

pri nci pal .

Dessa f orma, evi t a-se que a gua condensada que event ual ment e est ej a na

t ubul ao pri nci pal possa chegar s t omadas de ar at ravs dos ramai s.

Para i nt ercept ar e drenar a gua condensada devem ser i nst al adas deri vaes

com drenos na part e i nf eri or na t ubul ao pri nci pal

B) Rede de distribuio em circuito fechado:

18

Part i ndo da t ubul ao pri nci pal , so i nst al adas as l i gaes em deri vao.

Quando o consumo de ar mui t o grande, consegue-se, medi ant e esse t i po de

mont agem, uma manut eno de presso uni f orme.

O ar f l ui em ambas as di rees.

$% -aterial de tu&ula45o

A) Tubulaes principais:

Na escol ha do mat eri al da t ubul ao t emos vri as possi bi l i dades:

Cobre Tubo de ao pret o Ao-l i ga

Lat o Tubo de ao zi ncado (gal vani zado) Mat eri al si nt t i co

B) Tubulaes secundrias:

Tubul aes base de borracha (manguei ras) soment e devem ser usadas onde f or

requeri da uma cert a f l exi bi l i dade e onde, devi do a um esf oro mecni co mai s

el evado, no possam ser usadas t ubul aes de mat eri al si nt t i co.

Hoj e, as t ubul aes base de pol i et i l eno e pol i ami do so mai s f reqent ement e

usadas em maqui nri os, poi s permi t em i nst al aes rpi das e so ai nda de bai xo

cust o.

19

$' +oneDEes para tu&ula4Ees

Os di versos t i pos de conexes podem ser ut i l i zados para t ubos met l i cos, de

borracha ou mat eri ai s si nt t i cos, desde que respei t adas as rest ri es e

recomendaes de apl i cao dos f abri cant es.

1one"o para t ubul a2es pri nci pai s:

l ange

1one"2es roscadas para t ubos com cost ura 3gal vani 4ados5:

1one"o para t ubos l e" vei s 1one"o para t ubos r gi dos

de pol i et i l eno ou pol i ami da: sem cost ura:

conexo rpida

20

21

4. PREPARAO DO AR COMPRIMIDO

Ant es de ser di st ri bu do pel a rede aos consumi dores, o ar compri mi do deve

passar por processos de t rat ament o e preparao:

Onde:

1) Fi l t ro de suco;

2) Compressor;

3) Resf ri ador (t emp. ent r. . = 90 a 200C t emp. sa da = 40C);

4) Separador de gua;

5) Reservat ri o de ar;

6) Fi l t ro ent rada do secador;

7) Secador de ar (t emp. ent r. = 30 a 40C t emp. sa da = 4C);

8) Fi l t ro de sa da do secador;

9) Tomada de ar compri mi do;

10) Uni dade de conservao (f i l t ro regul ador de presso l ubri f i cador).

%1 Res)riadores ou Tro#adores de +alor

Os compressores reduzem o vol ume do ar para que a presso aument e. Como

presso e t emperat ura so di ret ament e proporci onai s, o ar at i nge t emperat uras

el evadas.

O ar compri mi do a al t a t emperat ura, al m de reduzi r a ef i ci nci a do compressor,

poderi a ai nda causar aci dent es ao operador e dani f i car os component es

pneumt i cos.

Em compressores de di versos est gi os, normal ment e se ut i l i zam resf ri adores

i nt ermedi ri os (ent re est gi os). Dependendo da produo ef et i va de ar, esses

resf ri adores t rabal ham sob a at uao do ar ou da gua.

22

Si stema de re)ri gera45o de um #ompressor:

Si stema de re)ri gera45o posteri or F #ompress5o:

23

%! Se#adores de ar #omprimido

A gua (umi dade) j penet ra na rede com o prpri o ar aspi rado pel o compressor,

os secadores servem para ret i rar a umi dade do ar compri mi do, est ej a el a em

est ado l qui do ou em f orma de vapor.

i mport ant e sal i ent ar, ent ret ant o, que o ar deve ser secado ant es de ser

di st ri bu do na rede, devi do ao f at o de os component es pneumt i cos, em sua

mai ori a, serem met l i cos e, port ant o, suj ei t os corroso.

A i nci dnci a da umi dade depende, em pri mei ra est nci a, da umi dade rel at i va do

ar que, por sua vez, depende da t emperat ura e condi es ambi ent ai s.

A umi dade absol ut a a quant i dade de gua cont i da em 1m

3

de ar.

A quant i dade de sat urao a quant i dade de gua admi t i da em 1m

3

de ar a uma

det ermi nada t emperat ura. Nesse caso, a umi dade rel at i va de 100% (pont o de

orval ho).

No di agrama do pont o de orval ho (a segui r) pode-se observar a quant i dade de

sat urao t emperat ura correspondent e.

Umi dade Rel at i va = umi dade absol ut a x 100%

Quant i dade de Sat urao

6u a n t i d a d e d e 7 g u a 3 6a 5 a d mi t i d a p e l o c o mp r e s s o r 3 g 8 m

9

5

Qa = umi dade rel at i va x quant i dade de sat urao

100%

24

DI,.R,-, DO PONTO D/ OR",B=O

/Dempl o

Para um pont o de orval ho de 313 k (40 C), 1m

3

de ar cont m 50g de gua.

25

O ar compri mi do pode ser secado de t rs manei ras di f erent es:

A) Secagem por absoro

Absoro a f i xao de uma subst nci a (l qui da ou gasosa) no i nt eri or da

massa de out ra subst nci a (sl i da)

Trat a-se de um processo qu mi co que consi st e no cont at o do ar compri mi do

com o el ement o secador (cl oret o de cl ci o, cl oret o de l t i o).

A gua ou vapor, em cont at o com esse el ement o, mi st ura-se qui mi cament e

com el e, f ormando um res duo que dever ser removi do peri odi cament e do

absorvedor.

26

B) Secagem por adsoro

Adsoro a f i xao de uma subst nci a na superf ci e de out ra subst nci a.

um processo f si co em que o ar compri mi do ent ra em cont at o com um

el ement o secador que t em a f uno de ret er a umi dade e l i berar ar seco.

Esse el ement o, const i t u do de quase 100% de di xi do de si l ci o (Si O

2

),

conheci do no mercado como s* l i #a gel .

27

C) Secagem por resfriamento

Funci ona pel o pri nc pi o da di mi nui o da t emperat ura do pont o de orval ho.

O pont o de orval ho a t emperat ura qual deve ser resf ri ado um gs para se

obt er a condensao do vapor de gua nel e cont i do.

O ar compri mi do a ser secado ent ra no secador, passando pri mei ro pel o t rocador

de cal or (vapori zador), o ar quent e que est ent rando resf ri ado.

Forma-se um condensado de l eo e gua que el i mi nado pel o t rocador de cal or.

Esse ar compri mi do pr-resf ri ado ci rcul a at ravs do t rocador de cal or

(vapori zador) e assi m sua t emperat ura desce at 1, 7 C, aproxi madament e.

Dessa manei ra, o ar submet i do a uma segunda separao de condensado de

gua e l eo.

Post eri orment e, o ar compri mi do pode ai nda passar por um f i l t ro f i no, a f i m de

el i mi nar os corpos est ranhos.

28

%$ Unidade de #onserva45o

A uni dade de conservao t em a f i nal i dade de puri f i car o ar compri mi do, aj ust ar

uma presso const ant e do ar e acrescent ar uma f i na nebl i na de l eo ao ar

compri mi do, para f i ns de l ubri f i cao.

Devi do a i sso, a uni dade de conservao aument a consi deravel ment e a

segurana de f unci onament o dos equi pament os pneumt i cos.

A uni dade de conservao uma combi nao de:

:i mb o l o g i a :

29

A). Filtro de ar comprimido

A funo do filtro de ar reter as partculas de impurezas, bem como a gua condensada,

presente no ar que passa por ele.

Funcionamento:

30

O ar compri mi do, ao ent rar no copo do f i l t ro, f orado a um movi ment o de

rot ao por mei o de rasgos di reci onai s. Com i sso, por mei o de f ora cent r f uga

separam-se i mpurezas mai ores e got cul as de gua, que se deposi t am ent o

no f undo do copo

O condensado acumul ado no f undo do copo deve ser el i mi nado, o mai s t ardar,

ao at i ngi r a marca do n vel mxi mo, j que, se i st o no ocorrer, ser arrast ado

novament e pel o ar que passa.

As part cul as sl i das mai ores que a porosi dade do f i l t ro, so ret i das por est e.

Com o t empo, o acmul o dessas part cul as i mpede a passagem do ar.

Port ant o, o el ement o f i l t rant e (bronze si nt eri zado ou mal ha de nyl on) deve ser

l i mpo ou subst i t u do em i nt erval or regul ares.

Em f i l t ros normai s, a porosi dade encont ra-se ent re 30 e 70 mi crons.

Fi l t ros mai s f i nos t m el ement os com porosi dade at 3 mi crons.

Dreno automtico do Filtro de ar:

Se houver acentuado deposio de condensado, convm substituir a vlvula de descarga manual

por uma automtica.

F u n c i o n a me n t o :

31

Pel o f uro, o condensado at i nge a cmara ent re as vedaes.

Com o aument o do n vel do condensado, o f l ut uador se ergue. A um

det ermi nado n vel , abre-se a sa da; o ar compri mi do exi st ent e no copo

passa por el a e desl oca o mbol o para a di rei t a.

Com i sso, abre-se o escape para o condensado. Pel o escape, o ar s

passa l ent ament e, mant endo-se a sa da do condensado, abert a por um

t empo mai or.

B) Regulador de presso

Tem por f i nal i dade mant er const ant e a presso de t rabal ho (secundri a)

i ndependent ement e da presso da rede (pri mri a) e consumo de ar.

A presso pri mri a t em que ser mai or que a secundri a.

32

R*;<0 A=.R =* PR*::-. 3 c o n t # # # 5

F u n c i o n a me n t o :

33

A presso regul ada por mei o de uma membrana. Uma das f aces da

membrana submet i da presso de t rabal ho; do out ro l ado at ua uma mol a

cuj a presso aj ust vel por mei o de um paraf uso de regul agem.

Com o aument o da presso de t rabal ho, a membrana se movi ment a cont ra a

f ora da mol a. Com i sso a seco nomi nal de passagem na sede da vl vul a

di mi nui progressi vament e ou f echa t ot al ment e. sso si gni f i ca que a presso

regul ada pel o f l uxo.

Na ocasi o do consumo, a presso di mi nui e a f ora da mol a reabre a vl vul a.

Com i sso, para mant er a presso regul ada, h um const ant e abri r e f echar da

vl vul a.

Para evi t ar a ocorrnci a de vi brao i ndesej vel sobre o prat o da vl vul a,

exi st e um amort eci ment o por mol a ou ar.

Se a presso aument ar mui t o do l ado secundri o, a membrana pressi onada

cont ra a mol a. Com i sso, abre-se a part e cent ral da membrana e o ar em

excesso sai pel o f uro de escape para a at mosf era.

O regul ador sem escape no permi t e a sa da para a at mosf era, do ar cont i do

no si st ema secundri o, devi do a i sso, ut i l i zado para gases t xi cos ou

i nf l amvei s (maari co).

Se, do l ado secundri o no houver consumo de gs, a presso cresce e f ora

a membrana cont ra a mol a. Dest a f orma, a mol a pressi ona o pi no para bai xo e

a passagem f echada pel a vedao.

Soment e quando houver demanda de gs pel o l ado secundri o que o gs do

l ado pri mri o vol t ar a passar.

C).Lubrificador

Nos el ement os pneumt i cos encont ram-se peas mvei s que devem ser

submet i das l ubri f i cao, para garant i r um desgast e m ni mo, mant er t o m ni ma

quant o poss vel s f oras de at ri t o e prot eger os aparel hos cont ra corroso.

Medi ant e o l ubri f i cador, espal ha- se no ar compri mi do uma nvoa adequada de

l eo.

Os l ubri f i cadores operam, geral ment e, segundo o pri nc pi o venturi . A

di f erena de presso ( queda de presso) ent re a presso exi st ent e ant es do

bocal nebul i zador e a presso no pont o est rangul ado do bocal sero aprovei t adas

para sugar l eo de um reservat ri o e mi st ur-l o com o ar em f orma de nebl i na.

O l ubri f i cador de ar soment e comea a f unci onar quando exi st e um f l uxo

suf i ci ent ement e grande.

Quando houver pequena demanda de ar, a vel oci dade no bocal i nsuf i ci ent e para

gerar uma depresso (bai xa presso) que possa sugar o l eo do reservat ri o.

Deve- se, port ant o, prest ar at eno aos val ores de vazo (f l uxo) i ndi cados pel o

f abri cant e.

Pri nc pi o Venturi :

34

Funcionamento do lubrificador

35

A corrent e de ar no l ubri f i cador vai de , para G.

A vl vul a de regul agem = obri ga o ar a ent rar no depsi t o /, pel o canal (.

Pel o ef ei t o de suco no canal +, o l eo t ransport ado pel o t ubo ascendent e

B at a cmara D.

Nest a cmara, o l eo got ej ado na corrent e de ar e arrast ado.

Medi ant e o paraf uso H, aj ust a-se quant i dade de l eo adequada.

O desvi o do ar compri mi do at o depsi t o real i za- se at ravs da cmara (,

onde se ef et ua o f enmeno da aspi rao.

As got as grandes demai s caem no ambi ent e /.

Soment e a nebl i na ar-l eo chega sa da G, at ravs do canal ..

No emprego da uni dade de conservao, deve-se observar os segui nt es pont os:

1. A vazo de ar (m

3

/ h) det ermi nant e para o t amanho da uni dade.

Demanda (consumo) de ar mui t o grande provoca queda de presso nos

aparel hos.

Deve- se observar ri gorosament e os dados i ndi cados pel o f abri cant e.

2. A presso de t rabal ho nunca deve ser superi or i ndi cada no aparel ho, e a

t emperat ura ambi ent e no deve ser superi or a 50

C (mxi mo para copos de

mat eri al si nt t i co).

%%-anuten45o da unidade de #onserva45o

A) Filtro de ar comprimido

Quando o f i l t ro no dot ado de dreno aut omt i co, o n vel de gua condensada

deve ser cont rol ado regul arment e, poi s a gua no deve ul t rapassar a al t ura

det ermi nada no copo.

A gua condensada acumul ada pode ser arrast ada para a t ubul ao de ar

compri mi do e equi pament os.

O el ement o f i l t rant e, component es pl st i cos, vedaes e copo devem ser l i mpos

com gua e sabo neut ro (bi odegradvel ).

Secar com ar compri mi do l i mpo e seco na presso mxi ma de 2bar.

B) Regulador de presso de ar comprimido

Quando exi st e um f i l t ro de ar compri mi do i nst al ado ant es do regul ador, di spensa-

se prat i cament e a manut eno desse regul ador.

C) Lubrificador de ar comprimido

Cont rol ar o n vel de l eo no copo reservat ri o.

Se necessri o, compl ement ar o l eo at o n vel i ndi cado (3/ 4 do copo).

Use l eo mi neral com especi f i cao: SO VG 32 (vi scosi dade = 32 cst -

cent i st okes).

Regul agem do cont a-got as em t orno de 1 a 2 got as por mi nut o.

Component es pl st i cos, vedaes e copo devem ser l i mpos com gua e sabo

neut ro (bi odegradvel ).

Secar com ar compri mi do l i mpo e seco na presso mxi ma de 2bar.

36

5. Atua!"#$ %&'#a"#$ ()&%&'"!$)

O at uador l i near um el ement o de mqui na que t ransf orma a energi a pneumt i ca

em movi ment os ret i l neos.

/Dempl os de apl i #a45o:

C) Aci onament o de prensa

37

A) Aci onament o de vl vul a B) Aci onament o de cadi nho de

De f echament o f undi o

O&serva45o:

A gerao de um movi ment o ret i l neo com el ement os mecni cos, conj ugados com

aci onament os el t ri cos, rel at i vament e cust osa e est l i gada a cert as

di f i cul dades de f abri cao e durabi l i dade.

'1 +omponentes de um atuador:

LEGENDA

1 Cami sa 7 Anel raspador (l i mpador da hast e)

2 Hast e 8 Regul agem do amort eci ment o di ant ei ro

3 mbol o 9 Vedao do amort eci ment o

4 Vedao do mbol o 10 Regul agem do amort eci ment o t rasei ro

5 Vedao da hast e 11 Tampa t rasei ra

6 Bucha de gui a da hast e 12 Tampa di ant ei ra

A cami sa @1A na mai ori a dos casos f ei t a de um t ubo de ao t ref i l ado a f ri o, sem

cost ura. Para aument ar a vi da t i l dos el ement os de vedao, a superf ci e i nt erna

do t ubo bruni da.

Para casos especi ai s, o ci l i ndro f ei t o de al um ni o ou l at o, ou de ao com

superf ci e i nt erna de cromo duro. Est es equi pament os sero empregados para

t rabal hos nem sempre cont nuos ou onde exi st e possi bi l i dade de corroso mui t o

acent uada.

Para t ampas @11A e @1! usa-se normal ment e mat eri al f undi do (al um ni o f undi do ou

f erro mal evel )).

A f i xao das t ampas pode ser f ei t a com t i rant es, roscas ou f l anges.

38

A hast e @!A geral ment e f ei t a com ao benef i ci ado, revest i da com camada de

cromo para prot eo de corroso.

A rosca da hast e geral ment e l ami nada, a f i m de evi t ar rupt ura.

Para a vedao da hast e do mbol o, exi st e um anel ci rcul ar @'A na t ampa ant eri or.

A hast e do mbol o est gui ada na bucha de gui a @0A Est a bucha pode ser de

bronze si nt et i zado ou de mat eri al si nt t i co met al i zado.

Na f rent e dessa bucha, encont ra-se o anel l i mpador @3A, que evi t a a ent rada de

part cul as de p e de suj ei t a no ci l i ndro. Assi m no necessri a out ra prot eo.

Comparao ent re uma rosca l ami nada e usi nada:

Materiais das vedaes:

Bruna N (-10 C at 80 C)

Perbunam (-20 C at 80 C)

Vi t on (-20 C at 190 C)

Tef l on (-80 C at 200 C)

39

'! Tipos de veda4Ees para atuadores lineares:

' $ Ti pos de #i l i ndros

A) Atuadores lineares de simples ao

Esses at uadores so aci onados por ar compri mi do de um s l ado e, port ant o,

t rabal ham em uma s di reo.

O ret rocesso ef et ua-se medi ant e uma f ora ext erna ou por mol a.

A f ora da mol a cal cul ada para que el a possa f azer o pi st o ret roceder a

posi o i ni ci al , com uma vel oci dade suf i ci ent ement e al t a, sem di spender grande

energi a.

40

Em at uadores com mol a mont ada, o curso do mbol o l i mi t ado pel o

compri ment o da mol a. Por essa razo, so f abri cados com compri mentos at

aproxi madament e 100mm.

Empregam-se esses el ement os de t rabal ho pri nci pal ment e para fi xar, expul sar,

prensar, el evar, al i ment ar, et c.

Quando o at uador possui r mol a na cmara t rasei ra, poder ser usado para

t ravament o.

A grande vant agem o ef ei t o de f rei o, empregado em cami nhes, carret as,

vages f errovi ri os, et c.

B) Atuador linear de dupla ao:

Os movi ment os de avano e ret orno nos at uadores de dupl a ao so produzi dos

pel o ar compri mi do e, por i sso, podem real i zar t rabal ho nos doi s sent i dos de seu

movi ment o.

Est es at uadores podem, em pri nc pi o, t er curso l i mi t ado, porm deve-se l evar em

consi derao as possi bi l i dades de def ormao por f l exo e f l ambagem.

So encont rados, normal ment e, com curso at 2000mm.

41

Os at uadores de dupl a ao, t ambm desi gnados por dupl o ef ei t o, so

empregados em t odos os casos em que necessri a f ora nos doi s sent i dos do

movi ment o, devendo- se, ent ret ant o observar que os esf oros de f l exo sobre a

hast e dos ci l i ndros devem ser evi t ados ao mxi mo, at ravs do uso de gui as,

f i xaes osci l ant es, et c. , para que no haj a desgast e acent uado de bucha, gaxet a

do mancal e gaxet a do mbol o.

C) Atuador linear com amortecimento nos fins de curso

Quando vol umes grandes e pesados so movi ment ados por um at uador, emprega-

se um si st ema de amort eci ment o para evi t ar i mpact os secos e dani f i cao das

part es.

Ant es de al canar a posi o f i nal , um mbol o de amort eci ment o i nt errompe o

escape di ret o do ar, dei xando soment e uma passagem pequena, geral ment e

regul vel .

Com o escape de ar rest ri ngi do, cri a-se uma sobrepresso que, para ser venci da,

absorve grande part e da energi a, o que resul t a em perda de vel oci dade nos f i ns

de curso.

nvert endo o movi ment o do mbol o, o ar ent ra sem i mpedi ment o, pel as vl vul as,

no ci l i ndro, e o mbol o pode ret roceder com f ora e vel oci dade t ot ai s.

Possibilidades de amortecimento:

Os at uadores dot ados de amort eci ment o vari vel so os mai s usados.

42

D) Atuador linear de haste dupla (haste passante)

A hast e mai s bem gui ada devi do aos doi s mancai s de gui a, o que possi bi l i t a a

admi sso de uma l i gei ra carga l at eral .

Os el ement os si nal i zadores podem ser mont ados na part e l i vre da hast e do

mbol o.

Nest e caso, f ora i gual em ambos os l ados (mesma rea de presso).

E) Atuador linear tipo tandem (geminado):

Trat a-se de doi s at uadores de dupl a ao que f ormam uma s uni dade.

Assi m, com presso si mul t nea nos doi s mbol os, a f ora ser a somada.

Recomendado para obt er grande desempenho quando a rea t i l do at uador

pequena.

43

F) Atuador linear de posio mltipla

Est e at uador f ormado por doi s ou mai s at uadores de dupl a ao.

Os el ement os est o uni dos um ao out ro como most ra a i l ust rao.

Os at uadores movi ment am-se i ndi vi dual ment e, conf orme o l ado de presso.

Com doi s at uadores de cursos di f erent es, obt m-se quat ro posi es.

ut i l i zado para carregar est ant es com est ei ra t ransport adora, aci onar al avancas

e como di sposi t i vo sel eci onador.

44

;5 Atuador linear de impacto

Recebe est a denomi nao devi do f ora a ser obt i do pel a t ransf ormao de

energi a ci nt i ca.

um at uador de dupl a ao especi al com modi f i caes.

Di spe i nt ernament e de uma pr-cmara (reservat ri o)

O mbol o, na part e t rasei ra, dot ado de um prol ongament o.

Na parede di vi sri a da pr-cmara, exi st em duas vl vul as de ret eno.

Est as modi f i caes permi t em que o at uador desenvol va i mpact o, devi do al t a

energi a ci nt i ca obt i da pel a ut i l i zao da presso i mpost a ao ar.

Funci onament o:

Ao ser comandado, o ar compri mi do envi ado ao at uador ret i do i ni ci al ment e e

acumul ado na pr-cmara i nt erna, at uando sobre a pequena rea da seco do

prol ongament o do mbol o.

Quando a presso at i nge um val or suf i ci ent e, i ni ci a- se o desl ocament o do pi st o,

que avana l ent ament e, at que em det ermi nado i nst ant e o prol ongament o do

mbol o se desal oj a da parede di vi sri a, permi t i ndo que t odo o ar armazenado f l ua

rapi dament e, at uando sobre a rea do mbol o.

No i nst ant e em que ocorre a expanso brusca do ar, o pi st o adqui re vel oci dade

crescent e at at i ngi r a f ai xa onde dever ser mai s bem empregado.

O i mpact o produzi do at ravs da t ransf ormao da energi a ci nt i ca f orneci da ao

pi st o, acresci da da ao do ar compri mi do sobre o mbol o.

Quando se necessi t a de grandes f oras durant e curt os espaos de t empo, como

o caso de rebi t agens, gravaes, cort es, et c. , est e o equi pament o que mel hor

se adapt a. No ent ant o, el e no se prest a a t rabal hos com grandes def ormaes.

Sua vel oci dade t ende a di mi nui r aps cert o curso, em razo da resi st nci a

of ereci da pel o mat eri al ou pel a exi st nci a de amort eci ment o no cabeot e

di ant ei ro.

As duas vl vul as de ret eno menci onadas possuem f unes di st i nt as.

Uma del as permi t e que o at uador ret orne t ot al ment e posi o i ni ci al ; o

prol ongament o do mbol o veda a passagem pri nci pal do ar.

45

A out ra vl vul a permi t e que a presso at mosf ri ca at ue sobre o mbol o, evi t ando

uma sol dagem ent re a parede di vi sri a e o mbol o, devi do el i mi nao quase

que t ot al do ar ent re os doi s, o que t enderi a f ormao de um vcuo parci al .

H) Atuador rotativo de giro limitado (cremalheira)

Na execuo com at uador de dupl a ao, a hast e do mbol o t em um perf i l

dent ado (cremal hei ra).

A hast e do mbol o aci ona, com est a cremal hei ra, uma engrenagem,

t ransf ormando o movi ment o l i near em movi ment o rot at i vo, esquerda ou di rei t a,

sempre segundo a di reo do curso.

De acordo com a necessi dade, o movi ment o rot at i vo poder ser de 45

, 90

, 180

e

at 320

.

Um paraf uso de regul agem possi bi l i t a a det ermi nao do campo de rot ao

parci al dent ro da rot ao t ot al .

O moment o de t oro depende da presso, da rea do mbol o e da rel ao de

t ransmi sso.

O aci onament o gi rat ri o emprega-se para vi rar peas, curvar t ubos, regul ar

i nst al aes de ar condi ci onado, aci onar vl vul as de f echament o, vl vul as

borbol et a, et c.

) Atuador rotativo de giro limitado (aleta giratria)

Como nos at uadores rot at i vo t i po cremal hei ra, j descri t os, t ambm nos at uadores

t i po al et a gi rat ri a poss vel um gi ro angul ar l i mi t ado.

O movi ment o angul ar rarament e vai al m de 300

A vedao probl emt i ca e o di met ro em rel ao l argura, em mui t os casos,

soment e possi bi l i t a pequenos moment os de t oro (t orque).

46

5.4. Tipos de fixao

Um f at or si gni f i cat i vo para o rendi ment o f i nal posi t i vo de si st ema pneumt i co o

posi ci onament o de cada um dos seus component es;

Det ermi na- se o t i po de f i xao dos at uadores pel a mont agem dos mesmos em

mqui nas e di sposi t i vos.

i mport ant e que sua f i xao sej a perf ei t a, de modo que possamos aprovei t ar

t oda energi a f orneci da pel o equi pament o, ao mesmo t empo, evi t ando danos ao

ci l i ndro.

47

'' +l#ulos de atuadores lineares

,A (or4a do ;m&olo

A f ora do mbol o, exerci da com o el ement o de t rabal ho, depende da presso de

ar, do di met ro da cami sa e da resi st nci a de at ri t o dos el ement os de vedao.

Fora t eri ca no avano de um at uador l i near:

Fora efetiva no avano de atuador linear de simples ao retorno por

mola

D

Onde:

F

t

= Fora terica em kgf P = Presso de trabalho em kgf / cm

2

F

r

= Fora de resistncia ao atrito em kgf A

av

= (A

c

rea da camisa) = rea til

F

m

= Fora da mola de recuo em kgf D = Dimetro da camisa em cm

F

ea

= Fora efetiva no avano em kgf

Fora ef et i va no avano de at uador l i near de dupl a ao

D

Onde:

F

t

= Fora terica em kgf

F

ea

= Fora efetiva no avano em kgf

F

r

= Fora de resistncia ao atrito em kgf =3 a 20% de F

t

Fora ef et i va no recuo de at uador l i near de dupl a ao

48

F

ea

=

F

t

- ( F

r

+ F

m

)

F

t

= P . A

av

A

av

= F

t

P

A

av

= 0,785 x D

(2)

F

ea

=

F

t

- F

r

,av

,

av

d ,

I

,

r

D

Onde:

F

t

= Fora terica em kgf d = dimetro da haste em cm

F

er

= Fora efetiva no recuo em kgf A

r

= rea til de recuo em cm

2

F

r

= Fora de resistncia ao atrito em kgf

=3 a 20% de F

t

A

c

= rea da camisa em cm

2

P = Presso de trabalho em kgf / cm

2

A

h

= rea da haste em cm

2

D = Dimetro da camisa em cm

49

F

t

= P x A

r

A

r

= A

c

- A

h

A

c

= 0,785 x D

2

F

er

= F

t

- F

r

A

h

=0,785 x d

2

*"empl o: 17l cul os de oras de um at uador l i near de dupl a ao:

Fora de avano Fora de recuo

1 Passo: Cl cul o da r ea de avano 1 Passo: Cl cul o da r ea da cami sa ( Ac )

,av <9236' D D

@!A

,# < ,av < 1720!' #m

!

Aav =0,785 x ( 5 cm )

2

Aav =0,785 x 25 cm

2

2 Passo: Clculo da rea da haste (Ah)

,av < 1720!' #m

!

,I < 9236' D d

@!A

Ah = 0,785 x ( 2 cm )

2

Ah = 0,785 x 3 cm

2

,I < $21% #m

!

2 Passo: Cl cul o da f or a t er i ca

(t <P ,av 3 Passo: Clculo da rea de recuo (Ar

Ft = 6 kgf/cm

2

x 19,625 cm

2

,r < ,# - ,I

(t < 11323' >gf Ar = 19,625 cm

2

- 3,14 cm

2

,r < 102%6' #m

!

3 Passo: Cl cul o da f or a de at r i t o 4 Passo: Clculo da fora terica (Ft)

Fr = Fora de resistncia ao atrito em kgf= 3 a 20% de

Ft

(t < P J ,r

Fr = 10% de Ft Ft = 6 kgf/cm

2

x16,485 (t < 76271 >g)

Fr = 10% de 117,75 kgf

(r < 11233' >g) 5 Passo: Clculo da fora de atrito (Fr)

Fr = Fora de resistncia ao atrito em Kg = 3 a 20% de Ft

4 Passo: Cl cul o da f or a ef et i va Fr = 10% de Ft

(ea < (t - (r Fr = 10% de 98,91 >g) < 72671 >g)

Fea = 117,75kgf - 11,775 kgf

Fea = 105,975 kgf 6 Passo: Clculo da fora efetiva

(ea < 190 >g) (er < (t - (r

( e r < 7 6 2 7 1 > g ) - 7 2 6 7 1 > g )

Fer = 88,019 kgf (er < 66 >g)

50

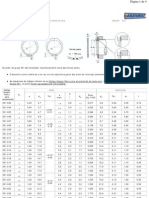

T a b e l a " Pr e s s o - F o r a d e a v a n o p a r a Ci l i n d r o s Pn e u m t i c o s

Pr esso

de

Tr abal ho

kgf / cm

2

Di Kmet r o do #i l i ndr o em mm

6 12 16 25 35 40 50 70 100 140 200 250

(or 4a do ;m&ol o em >g)

1

F

O

R

A

D

O

M

B

O

L

O

E

M

k

g

f

0, 2 1 2 4 8 12 17 34 70 138 283 433

2 0, 4 2 4 9 17 24 35 69 141 277 566 866

3 0, 6 3 6 13 26 36 53 104 212 416 850 1300

4 0, 8 4 8 17 35 48 71 139 283 555 1133 1733

5 1, 0 5 10 21 43 60 88 173 353 693 1416 2166

6 1, 2 6 12 24 52 72 106 208 424 832 1700 2600

7 1, 4 7 14 30 61 84 124 243 495 971 1983 3033

8 1, 6 8 16 34 70 96 142 278 566 1110 2266 3466

9 1, 8 9 18 38 78 108 159 312 636 1248 2550 3800

10 2, 0 10 20 42 86 120 176 346 706 1386 2832 4332

11 2, 2 11 22 46 95 132 194 381 777 1525 3116 4766

12 2, 4 12 24 50 104 144 212 416 848 1664 3400 5200

13 2, 6 13 26 55 113 156 230 451 919 1803 3683 5633

14 2, 8 14 28 60 122 168 248 486 990 1942 3966 6066

15 3 15 30 63 129 180 264 519 1059 2079 4248 6498

B) Di me n s e s d o c i l i n d r o

Deve-se evi t ar curso mui t o l ongo, poi s a hast e ser f aci l ment e sol i ci t ada a

f l ambagem e f l exo.

Di met ros aci ma de 300mm e cursos aci ma de 2000 mm t orna a pneumt i ca

i nvi vel devi do ao consumo de ar (rent abi l i dade).

C) Ve l o c i d a d e d o s c i l i n d r o s

A vel oci dade dos ci l i ndros pneumt i cos depende da carga, do compri ment o da

t ubul ao ent re a vl vul a e o ci l i ndro, da presso de ar e da vazo da vl vul a de

comando.

A vel oci dade t ambm i nf l uenci ada pel o amort eci ment o nos f i ns de curso.

Quando a hast e do mbol o est na f ai xa de amort eci ment o, a al i ment ao de ar

passa at ravs de um regul ador de f l uxo uni di reci onal , provocando assi m uma

di mi nui o moment nea da vel oci dade.

A vel oci dade do mbol o em ci l i ndros normai s vari a de01 a1, 5 m/ s.

Com ci l i ndros especi ai s (ci l i ndros de i mpact o) podem ser al canadas vel oci dades

de at 10m/ s.

A vel oci dade do mbol o pode ser regul ada com vl vul as apropri adas.

Para vel oci dades menores ou mai ores empregam-se vl vul as regul adoras de f l uxo

e vl vul a de escape rpi do.

51

=5 Co n s u mo d e a r

i mport ant e conhecer o consumo de ar da i nst al ao, para se poder produzi - l o e

conhecer as despesas de energi a.

Cal cul am-se o consumo de ar para uma det ermi nada presso de t rabal ho, um

det ermi nado di met ro de ci l i ndros e um det ermi nado curso, da segui nt e f orma:

Rel ao de compresso x superf ci e do mbol o x curso

A rel ao da compresso (baseada ao n vel do mar) ser assi m cal cul ada:

1, 013 bar + presso de t rabal ho (bar)

1, 013 bar

Com o aux l i o do di agrama de consumo de ar, pode ser cal cul ado mai s si mpl es e

rapi dament e o consumo do equi pament o.

Para os usuai s di met ros do ci l i ndro e para presses de 1 a 15 bar, os val ores

so expressos l i t ros por cent met ro de curso (l / cm).

O consumo de ar dado em l i t ros por mi nut o (ar aspi rado).

T a b e l a " Co n s u mo d e a r p a r a c i l i n d r o s

Di

Ci l .

em

mm

Pr ess5o de ser vi 4o em &ar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

+onsumo de ar em I ? #m de #ur so do #i l i ndr o

6 0, 0005 0, 0008 0, 0011 0, 0014 0, 0016 0, 0019 0, 0022 0, 0025 0, 0027 0, 0030 0, 0033 0, 0036

12 0, 002 0, 003 0, 004 0, 006 0, 007 0, 008 0, 009 0, 010 0, 011 0, 012 0, 013 0, 014

16 0, 004 0, 006 0, 008 0, 010 0, 011 0, 014 0, 016 0, 018 0, 020 0, 022 0, 024 0, 026

25 0, 010 0, 014 0, 019 0, 024 0, 029 0, 033 0, 038 0, 043 0, 048 0, 052 0, 057 0, 062

35 0, 019 0, 028 0, 038 0, 047 0, 056 0, 066 0, 075 0, 084 0, 093 0, 103 0, 112 0, 121

40 0, 025 0, 037 0, 049 0, 061 0, 073 0, 085 0, 097 0, 110 0, 122 0, 135 0, 146 0, 157

50 0, 039 0, 058 0, 077 0, 096 0, 115 0, 134 0, 153 0, 172 0, 191 0, 210 0, 229 0, 248

70 0, 076 0, 113 0, 150 0, 187 0, 225 0, 262 0, 299 0, 335 0, 374 0, 411 0, 448 0, 485

100 0, 155 0, 213 0, 307 0, 383 0, 459 0, 535 0, 611 0, 687 0, 763 0, 839 0, 915 0, 991

140 0, 303 0, 452 0, 601 0, 750 0, 899 1, 048 1, 197 1, 346 1, 495 1, 644 1, 793 1, 942

200 0, 618 0, 923 1, 227 1, 531 1, 835 2, 139 2, 443 2, 747 3, 052 3, 356 3, 660 3, 964

250 0, 966 1, 441 1, 916 2, 393 2, 867 3, 342 3, 817 4, 292 4, 768 5, 243 5, 718 6, 193

F r mu l a p a r a c l c u l o d o c o n s u mo d e a r c o n f o r me a t a b e l a a c i ma

+ilindros de simples a45o +ilindros de dupla a45o

L < s n : @l?minA L < ! @s n :A @l?minA

Q = volume de ar (l/min) n = nmero de cursos por minuto (ciclos)

s = comprimento de curso (cm) q = consumo de ar por cm de curso

52

*"empl o:

Qual o consumo de ar de um ci l i ndr o de dupl a ao, com di met r o de 50mm, com 100mm de

cur so, que r eal i za 10 cur sos por mi nut o, submet i do pr esso de ser vi o i gual a 6 bar .

L < ! @ s n :A @ l mi nA Q = 2 . ( 10cm . 10. 0, 134)

s = 100mm = 10cm Q = 2 . 13, 4

n = 10 cur sos por mi nut o L < !02 6 l ? mi n

q = 0, 134 ( conf or me t abel a do consumo de ar )

0 -ot o r e s p n e u m t i # o s

O mot or pneumt i co com campo angul ar i l i mi t ado um dos el ement os

pneumt i cos mai s usados na i ndst ri a moderna.

Seu campo de apl i cao dos mai s di versos.

Com mot or pneumt i co, pode- se execut ar operaes t ai s como:

Paraf usar Li xar

Furar Pol i r

Roscar Rebi t ar, et c.

6 . 1 . Ca r a c t e r s t i c a s d o s mo t o r e s p n e u m t i c o s

1. Trabal ham normal ment e nas pi ores condi es ambi ent ai s, di spensando

qual quer t i po de prot eo;

2. Especi al ment e i ndi cados para reas cl assi f i cadas com ri sco de expl oso;

3. El i mi nam o ri sco de choques el t ri cos, f a scas e superaqueci ment o, normai s

nos si mi l ares aci onados por energi a el t ri ca;

4. Sent i do de rot ao f ci l de i nvert er;

5. Regul agem sem escal a de rot ao e do moment o de t oro.

53

0 ! T i p o s ma i s ut i l i 1 a d o s

A) Mo t o r d e p i s t o a x i a l :

A capaci dade do mot or depende da presso de ent rada, nmero de pi st es, rea

dos pi st es e curso dos mesmos.

O modo de t rabal ho dos mot ores de pi st o axi al si mi l ar aos mot ores de pi st o

radi al .

Um di sco osci l ant e t ransf orma a f ora de 5 ci l i ndros, axi al ment e posi ci onados, em

movi ment o gi rat ri o. Doi s pi st es so al i ment ados si mul t aneament e com ar

compri mi do.

Com i sso, obt er-se- um moment o de i nrci a equi l i brado, garant i ndo um

movi ment o uni f orme e sem vi braes do mot or.

B) $o t o r d e p a l > e t a s 3 0 a me l a s 5 :

Graas sua const ruo si mpl es e pequeno peso, geral ment e os mot ores

pneumt i cos so f abri cados como mqui nas rot at i vas, com l amel as.

Est es seguem pri nc pi o i nverso ao dos compressores de cl ul as ml t i pl as

(compressor rot at i vo).

O rot or f i xado excent ri cament e em um espao ci l ndri co e dot ado de ranhuras.

As pal het as col ocadas nas ranhuras sero, af ast adas pel a f ora cent r f uga, cont ra

a parede i nt erna do ci l i ndro, e assi m a vedao i ndi vi dual das cmaras est ar

garant i da

Por mei o de pequena quant i dade de ar, as pal het as sero af ast adas cont ra a

parede i nt erna do ci l i ndro, j ant es de aci onar o mot or.

Em t i po de const ruo di f erent e, o encost o de pal het as f ei t o por presso de

mol as.

Mot ores dest e t i po t m, geral ment e de t rs a dez pal het as, que f ormam cmaras

de t rabal ho no mot or, nas quai s pode at uar o ar, sempre de acordo com o

t amanho da rea de at aque das pal het as. O ar ent ra na cmara menor,

expandi ndo- se na medi da do aument o da cmara.

54

7. VLVULAS

Composio de comandos pneumticos

Os comandos pneumt i cos podem ser subdi vi di dos em:

- el ement os de si nai s; el ement os de comando; el ement os de t rabal ho

Todos os el ement os de comando e de si nai s que t em por f i nal i dade i nf l uenci ar o

f l uxo de i nf ormaes ou energi a (nesse caso o ar compri mi do) so denomi nados

vl vul as, i ndependent ement e de sua f orma const rut i va.

As vl vul as so subdi vi di das, segundo as suas f unes, em ci nco grupos:

1. Vl vul as di reci onai s; 4. Vl vul as de presso;

2. Vl vul as de bl oquei o; 5. Vl vul as de f echament o.

3. Vl vul as de f l uxo ou de vazo;

31 "lvulas dire#ionais

So el ement os que i nf l uenci am o percurso de um f l uxo de ar, pri nci pal ment e nas

part i das, nas paradas e na di reo do f l uxo.

Em esquemas pneumt i cos, usam-se s mbol os grf i cos para descri es de

vl vul as. Est es s mbol os no caract eri zam os di f erent es t i pos de const ruo, mas

soment e a f uno das vl vul as.

As vl vul as di reci onai s caract eri zam-se por:

a) nmero de posi es; d) t i po de aci onament o;

b) nmero de vi as; e) t i po de ret orno;

c) posi o de repouso; f ) vazo.

OBS: "Os s mbol os dos component es pneumt i cos so represent ados at ravs da

norma: SO 1219 em subst i t ui o norma: D N 24300.

( SO: nt ernaci onal St andardi sat i on Organi sat i on Organi zao nt ernaci onal para

Normal i zao).

(D N: Deut sches nst i t ut f r normung nst i t ut o Al emo para Normal i zao).

A) Nmero de posi es:

As vl vul as so si mbol i zadas graf i cament e com quadrados. O nmero de

quadrados i ndi ca o nmero de posi es ou manobras di st i nt as que uma vl vul a

pode assumi r.

Para mel hor compreenso, t omemos uma t ornei ra comum como exempl o.

Est a t ornei ra poder est ar abert a ou f echada.

55

No pri mei ro desenho, a t ornei ra est f echada e n5o permi t e a passagem da gua.

No segundo desenho, a t ornei ra est abert a e permi t e a passagem da gua.

As duas si t uaes (posi es) que a t ornei ra pode se encont rar so represent adas

graf i cament e, por doi s quadrados.

B) Nmero de vi as:

As vi as de passagem de uma vl vul a so i ndi cadas por l i nhas nos quadrados

represent at i vos de posi es, e a di reo do f l uxo, por set as.

Os f echament os ou bl oquei os de passagem so i ndi cados dent ro dos quadrados,

com t raos t ransversai s.

t raos ext ernos i ndi cam as conexes (ent rada e sa da) e o nmero de t raos

i ndi ca o nmero de vi as.

Em geral , as conexes so represent adas nos quadrados da di rei t a.

56

Tri ngul o no s mbol o represent a vi as de exaust o do ar (escape).

dent i fi cao dos ori f ci os (vi as) das vl vul as di reci onai s:

+ON/JO B/TR,S DM .I TOS

Al i ment ao (presso) P 1

ut i l i zao A, B, C 2, 4

escapes de ar R, S, T 3, 5

pi l ot agem X, Z, Y 10, 12, 14

C) Posi o de repouso:

Denomi na- se posi o de repouso ou posi o normal da vl vul a, a posi o em que

se encont ram os el ement os i nt ernos quando a vl vul a no est aci onada.

Geral ment e represent ada do l ado di rei t o do s mbol o.

Assi m t emos:

- Vl vul a normal f echada @NFA que no permi t e passagem do f l ui do na posi o

normal .

- Vl vul a normal abert a (NA) que permi t e passagem do f l ui do na posi o normal .

57

No exempl o da t ornei ra, represent ado pel a f i gura da pgi na ant eri or, podemos

caract eri zar uma vl vul a de duas vi as, duas posi es.

Consi derando- se que a t ornei ra, na posi o normal , no permi t a a passagem da

gua, e el a normal f echada (NF).

Se a mesma t ornei ra, na posi o normal , permi t i r a passagem de gua, el a

normal abert a (NA).

Na represent ao grf i ca de vl vul as com 3 posi es de comando, a posi o do

mei o consi derada como posi o de repouso, nesse caso, nel a que

represent amos as conexes.

D) Tipos de acionamentos:

Conf orme a necessi dade, os mai s di f erent es t i pos de aci onament o podem ser

adapt ados s vl vul as di reci onai s.

Os s mbol os de aci onament o so desenhados hori zont al ment e nos quadrados.

58

Exempl os:

Acionamento por fora muscular

*#"a% B!t+! A%a,a')a P#a%

Acionamento mecnico

R!%#t# A-a%-a!" .at&%/! 0!%a

a-a%-a!"

Acionamento pneumtico (direto):

P"#$$+! -!$&t&,a P"#$$+! &1#"#')&a%

Aci onament o pneumt i co (i ndi ret o): Aci onament o el t ri co

P"#$$+! -!$&t&,a &'&"#ta ($#",!--&%!ta!) (2!%#'3&#).

Acionamento combinado indireto (servo pilotado):

2!%#'3&# !u 0a'ua% au4&%&a" # $#",! -&%!taa

E) Tipo de retorno:

Retorno o desacionamento, que posiciona uma vlvula direcional de 2 posies, posio de

repouso. O retorno pode ser feito por uma mola, um piloto, etc. , que normalmente representado

do lado direito do smbolo.

59

F) Vazo:

especi f i cada de acordo com os mt odos de medi o da vazo nomi nal .

Os f abri cant es de component es pneumt i cos especi f i cam nos cat l ogos dos

produt os, os val ores da vazo nomi nal .

Exempl os de si mbol ogi as de vl vul as di reci onai s:

Vlvula direcional de 3/2 vias, Vlvula direcional de 3/2 vias,

(3 vias e 2 posies), (3 vias e 2 posies),

NF(Normal Fechada), NF (Normal Fechada),

acionada por boto, acionada por presso positiva,

retorno por mola. retorno por mola.

Vl vul a di reci onal de 3/ 2 vi as, Vl vul a di reci onal de 5/ 2 vi as,

(3 vi as e 2 posi es), aci onada por dupl o sol eni de ou,

NA(Normal Abert a), manual auxi l i ar e servo pi l ot ada .

aci onada por sol eni de,

ret orno por mol a.

60

Vlvula direcional 5/3vias, Vlvula direcional 5/3 vias,

Centrofechado, acionada centro aberto positivo, acionada.

por duplo solenide ou manual por duplosolenide ou manual

Auxiliar e servo pilotado, auxiliar e servo pilotada,

centrada por molas. centrada por molas.

Exemplo de aplicao de vlvula direcional em sistema pneumtico

1Posio: DESACONADA 2Posio: ACONADA

311 +ara#ter*sti#as de #onstru45o em vlvulas dire#ionais

O pri nc pi o de const ruo da vl vul a det ermi na:

- A f ora de aci onament o;

- A manei ra de aci onar;

- A possi bi l i dade de l i gao;

- O t amanho da const ruo.

Segundo o t i po de const ruo, as vl vul as di st i nguem- se em doi s grupos:

A) Vlvulas de sede ou de assento

A.1) Cnico

A.2) Prato

61

-. /0l !ul as cor redi as

B.1.) Longitudinal (carretel)

B.2.) Carretel com assento tipo prato suspenso

B.3.) Giratria (disco)

A) Vlvulas de sede ou de assento

A.1.) Vlvulas de assento cnico

Descri o: Vl vul a di reci onal 3/ 2vi as, NF, aci onada por apal pador, ret orno

por mol a.

1 Posi o 2 Posi o

FUNCONAMENTO

1 Posio de comutao: "DESACONADA

Uma mola pressiona o mbolo, em formato semi-esfrico, contra o assento da vlvula,

bloqueando a passagem de presso 1(P) para a via 2(A) de utilizao, que se encontra

interligada conexo 3(R).

2 Posio de comutao: "ACONADA

Acionando-se a haste ou apalpador, o mbolo deslocado do seu assento, a presso 1(P)

interligada via 2(A) gerando um sinal de sada. Nesta posio o escape 3(R) est bloqueado.

62

A.2.) Vlvulas de assento (sede) formato de disco plano ou prato

Descrio: Vlvula direcional 3/2vias, acionada por apalpador, retorno por mola

Des#ri 45o: Vl vul a di reci onal 3/ 2vi as, NF aci onada por rol et e, servo

comandada (ou servo pi l ot ada), ret orno por mol a.

O&serva45o: O servo comando t em por f i nal i dade di mi nui r a f ora de

aci onament o, como acont ece em vl vul as de comando

mecni co.

FUNCONAMENTO

1 Posio de comutao: "DESACONADA

O fluxo de ar de presso na via 1(P) e do servo piloto esto bloqueados.

A via de utilizao 2(A) est interligada via de escape 3(R).

63

2 Posio de comutao: "ACONADA

Ao acionar-se a alavanca do rolete, abre-se a vlvula de servo comando, o ar comprimido flui para

a membrana e movimenta o prato da vlvula principal para baixo.

Primeiramente, fecha-se a passagem da via 2(A) para a via 3(R), em seguida, abre-se a

passagem do fluxo de ar da via 1(P) para a via 2(A), gerando um sinal de sada.

OBSERVAO: " Este tipo de construo possibilita o seu emprego como vlvula normal

fechada (NF) ou normal aberta (NA), bastando para isso, girar em 180 o cabeote de atuao,

conforme mostra a figura a seguir.

Descrio: Vlvula direcional 3/2vias, NA, acionada por rolete, servo comandado ou servo

pilotada, retorno por mola.

FUNCONAMENTO

1 Posio de comutao: "DESACONADA

O fluxo de ar de presso na via 1(P) est interligado via de utilizao 2(A), gerando um sinal de

sada, e a presso de comando que chega na vlvula de servo pilotagem est bloqueada.

A via de escape 3(R) est obstruda.

64

2 Posio de comutao: "ACONADA

Ao acionar-se a alavanca do rolete, abre-se a vlvula de servo comando, o ar comprimido flui para

a membrana e movimenta o prato da vlvula principal para baixo.

Primeiramente, fecha-se a passagem da via 1(P) para a via 2(A), em seguida, abre-se a

passagem do fluxo de ar da via 2(A) para a via 3(R), exaurindo o sinal de sada.

Descri o: Vl vul a di reci onal 3/ 2vi as, NF, aci onada por si mpl es presso pi l ot o

, ret orno por mol a.

1 Posi o 2 Posi o

FUNCONAMENTO

1 Posio de comutao: "DESACONADA

O comando 12(Z) est sem presso pi l ot o; com i st o a mol a mant m o prat o para

ci ma, bl oqueando a vi a 1(P).

A vi a de ut i l i zao 2(A) est i nt erl i gada vi a de escape 3(R).

2 Posi o de comut ao: N,+I ON,D,O

nj et ando-se uma presso pi l ot o sobre o prat o, se dar o seu desl ocament o para

bai xo, desde que est a presso sej a mai or que a f ora da mol a. Com i st o o f l uxo

de ar compri mi do da vi a 1(P) ser i nt erl i gado vi a 2(A) de ut i l i zao.

A vi a 3(R) est ar bl oqueada.

65

Descrio: Vlvula direcional 3/2vias, NF, acionada por simples presso piloto , retorno por mola.

1 Posio 2Posio

FUNCONAMENTO

1 Posio de comutao: "DESACONADA

Na posio de repouso, isto , com a bobina (campo) eletromagntica desenergizada as molas

mantm a camisa e o carretel para baixo bloqueando a passagem da via de presso 1(P).

2 Posio de comutao: "ACONADA

Ao energiar-se a bobina, o ncleo mvel ser atrado pelo campo eletromagntico, levantando-se

do assento de vedao da vlvula. Com isto, o fluxo de ar ir passar da via 1(P) para a via 2(A) de

utilizao.

OBSERVAO: Vlvula direcional 2/2 vias pode ser usada, por exemplo para abertura de

passagem de fluxo de vapor, gua de refrigerao de equipamentos ou drenagem de

condensados.

66

Descrio: Vlvula direcional 3/2 vias; NF; acionada por solenide ou por acionamento auxiliar

manual e servo comandado (pilotada); retorno por mola.

1 Posi o 2 Posi o

FUNCONAMENTO

1 Posio de comutao: "DESACONADA

Na posio de repouso, isto , com a bobina (campo) eletromagntica desenergizada, a camisa e

o carretel so mantidos para baixo bloqueando a passagem do servo piloto.Nesta mesma posio,

a mola do carretel da vlvula principal o mantm bloqueando a passagem da via de presso 1(P).

2 Posio de comutao: "ACONADA

A bobina ao ser energizada, o ncleo mvel ser atrado pelo campo eletromagntico,

levantando-se do assento de vedao da vlvula. Com isto, o fluxo de ar do servo piloto ir passar

e acionar para baixo o carretel da vlvula principal, abrindo-se a passagem da via presso 1(P)

para a via de utilizao 2(A).

67

B) Vlvulas corredias

B.1) Longitudinal (carretel)

Descrio: Vlvula direcional 5/2 vias; acionada por duplo piloto (presso positiva) - Vlvula de

Memria.

FUNCONAMENTO

1 Posio de comutao:

njetando-se um sinal de impulso de presso piloto 12(Y), sem a presena de presso piloto em

14(Z), o carretel deslocado e mantido direita e as vias esto interligadas da seguinte forma:

Via 1(P) ligada via 2(B);

Via 4(A) ligada via 5 (R);

Via 3(S) bloqueada.

2 Posio de comutao:

njetando-se um sinal de impulso de presso piloto 14(Z), sem a presena de presso piloto em

12(Y), o carretel deslocado e mantido esquerda e as vias esto interligadas da seguinte forma:

Via 1(P) ligada via 4(A);

Via 2(B) ligada via 3(S);

Via 5(R) bloqueada.

68

B.2.) Carretel com assento tipo prato suspenso

Descrio: Vlvula direcional 5/2 vias; acionada por duplo piloto (presso positiva) ou manual

auxiliar - Vlvula de Memria.

(UN+I ON,-/NTO

1 Posi o de comut ao:

nj et ando- se um si nal de i mpul so de presso pi l ot o 1%@PA, sem a presena de

presso pi l ot o em 1!@QA, o carret el desl ocado e mant i do esquerda e as vi as

est o i nt erl i gadas da segui nt e f orma:

"i a 1@PA l i gada F vi a %@,AR

"i a !@GA l i gada F vi a $@SAR

"i a '@RA &l o:ueada

2 Posi o de comut ao:

nj et ando- se um si nal de i mpul so de presso pi l ot o 1!@QA, sem a presena de

presso pi l ot o em 1%@PA, o carret el desl ocado e mant i do di rei t a e as vi as

est o i nt erl i gadas da segui nt e f orma:

"i a 1@PA l i gada F vi a !@GAR

"i a %@,A l i gada F vi a ' @RAR

"i a $@SA &l o:ueada

OBS: Opci onal ment e, est a vl vul a, t ambm pode ser aci onada manual ment e.

69

a#ionamento manual

auDiliar

B. 3) Vl vul a corredi a gi rat ri a (di sco)

Descri o: Vl vul a di reci onal 4/ 3 vi as, cent ro f l ut uant e: (P bl oqueado, A

e B l i gados R), aci onada por al avanca, cent rada por det ent e (t rava).

FUNC ONAMENTO

Posi o de comut ao - 1:

Com a al avanca na posi o cent ral , as vi as est o i nt erl i gadas da segui nt e

f orma:

Vi a (P) bl oqueada;

Vi as (A) e (B) i nt erl i gadas vi a (R) de escape.

OBS: Nest a posi o, def i ne- se o t i po de cent ro da vl vul a. Na f i gura aci ma o

cent ro denomi nado: "f l ut uant e.

Posi o de comut ao - 2:

Nest a posi o as vi as est o i nt erl i gadas da segui nt e f orma:

Vi a (P) l i gada vi a (B);

Vi a (A) l i gada vi a (R) de escape.

Posi o de comut ao - 3:

Nest a posi o as vi as est o i nt erl i gadas da segui nt e f orma:

Vi a (P) l i gada vi a (A);

Vi a (B) l i gada vi a (R) de escape.

A prxi ma f i gura most ra uma vl vul a di reci onal de 5 vi as (5/ 2) dupl a pi l ot o, de

const ruo pequena (t i po mi ni at ura), que opera segundo o pri nc pi o de assent o

f l ut uant e.

70

Vl vul a di reci onal 5/ 2 vi as (pri nc pi o de assent o f l ut uant e)

Esta vlvula comutada atravs de impulso em Z e Y, mantendo a posio, mesmo sendo

retirada presso de comando. uma vlvula bi-estvel.

Com o impulso em Z, o pisto desloca-se.

No centro do pisto de comando encontra-se um prato com um anel, vedante, o qual seleciona os

canais de trabalho A e B, com o canal de entrada de presso P.

A exausto efetua-se atravs dos canais R ou S.

Com impulso em Y, o pisto retorna posio inicial.

71

3! "lvulas de &lo:ueios

Vlvulas de bloqueio so aparelhos que impedem a passagem do fluxo de ar em uma direo,

dando passagem na direo oposta.

nternamente, a prpria presso aciona a pea de vedao positiva e ajusta, com isto, a vedao

da vlvula.

A) Vlvula de reteno

Esta vlvula pode fechar completamente a passagem do ar em um sentido determinado.

Em sentido contrrio, o ar passa com a mnima queda possvel de presso.

O bloqueio do fluxo pode ser feito por cone, esfera, placa ou membrana.

72

B) Vlvula alternadora (funo lgica "OU)

Esta vlvula tem duas entradas P1 e P2 e uma sada, A.

Entrando ar comprimido em P1, a pea de vedao fecha a entrada P2 e o ar flui de P1 para A.

Quando o ar flui de P2 para A, a entrada P1 bloqueada.

Com presses iguais e havendo coincidncia de sinais P1 e P2, prevalecer o sinal que chegar

primeiro.

Em caso de presses diferentes, a presso maior fluir para A.

A vl vul a al t ernadora empregada quando h necessi dade de envi ar si nai s de

l ugares di f erent es a um pont o de comando.

Para det ermi nar a quant i dade de vl vul as al t ernadoras necessri as num ci rcui t o

pneumt i co, ut i l i za- se a segui nt e regra:

N de vl vul as = n de si nai s menos (-) 1

Ex: 4 si nai s (P1, P2, P3, P4) 1 = 3 ELEMENTOS "OU

73

C) Vlvula de simultaneidade (funo lgica "E)

Tambm chamada de vl vul a de duas presses, est a vl vul a possui duas

ent radas, Pl (X) e P! (Y), e uma sa da ,.

Para se consegui r presso cont nua na sa da de ut i l i zao A, necessri o

si nal (pneumt i co) ao mesmo t empo em P1 e P!, ou sej a, ent rando soment e

um si nal em P1 ou soment e P!, a pea de vedao i mpede o fl uxo de ar para

,.

Exi st i ndo di f erena de t empo ent re si nai s (si mul t neos) de ent rada com a

mesma presso, o si nal at rasado vai para a sa da ,.

Com presses di f erent es dos si nai s de ent rada, a presso mai or f echa um l ado

da vl vul a e a presso menor vai para a sa da ,.

Emprega-se est a vl vul a pri nci pal ment e em comando de bl oquei o, comandos

de segurana e funes de cont rol e em combi naes l gi cas.

Para det ermi nar a quant i dade de vl vul as necessri as no ci rcui t o, ut i l i za-se a

segui nt e regra:

N de vl vul as = n de si nai s menos (-) 1

Ex: 4 si nai s (P1, P2, P3, P4) 1 = 3 ELEMENTOS "E

74

DA "lvula de es#ape rpido

Quando se necessi t a de movi ment os rpi dos do mbol o nos ci l i ndros, com

vel oci dade superi or quel a desenvol vi da normal ment e, ut i l i za- se a vl vul a de

escape rpi do.

A vl vul a possui conexes de ent rada @PA, de sa da @RA e de al i ment ao @,A .

Havendo f l uxo de ar compri mi do em P, o el ement o de vedao i mpede a

passagem do f l uxo para o escape R e o ar f l ui para ,.

El i mi nando a presso em P, o ar, que ret orna por ,, desl oca o el ement o de

vedao cont ra a conexo P e provoca o bl oquei o; dest a f orma, o ar escapa por

R, rapi dament e, para a at mosf era.

Evi t a-se, com i sso, que o ar de escape sej a obri gado a passar por uma

canal i zao l onga e de di met ro pequeno at a vl vul a de comando.

Observao:

Recomenda- se col ocar a vl vul a de escape rpi do di ret ament e no ci l i ndro, ou

ent o, o mai s prxi mo do mesmo.

75

3$ "lvulas de press5o

A) Vlvula reguladora de presso

Este tipo de vlvula j foi descrito no captulo: Unidade de Conservao.

B)Vlvula de Seqncia

Est a vl vul a ut i l i zada em comandos pneumt i cos, quando h necessi dade de

uma presso det ermi nada para o processo de comando (comandos em

dependnci a da presso e comandos seqenci ai s). O cabeot e pressost at o (que

"moni t ora a presso) normal ment e acopl ado a uma vl vul a base de 3 ou 4 vi as.

Quando al canada no canal de comando P uma presso pr-det ermi nada, mai or

que a presso regul ada na mol a do cabeot e, o ar aci ona o mbol o de comando

que abre a passagem de P (al i ment ao) para , (ut i l i zao).

C) Vlvula limitadora de presso

Ut i l i za- se est a vl vul a, pri nci pal ment e, como vl vul a de segurana ou de al vi o.

Est a no permi t e que o aument o da presso no si st ema sej a aci ma da presso

admi ss vel (pr-det ermi nada).

Quando al canada a presso mxi ma na ent rada da vl vul a, o mbol o

desl ocado da sua sede permi t i ndo a exaust o do ar at ravs do ori f ci o de escape.

Quando a presso excedent e el i mi nada, at i ngi ndo o val or de regul agem, a mol a

recol oca o mbol o na posi o i ni ci al , vedando a passagem ao ar.

76

3% "lvula reguladora de )luDo

Est a vl vul a t em por f i nal i dade i nf l uenci ar o f l uxo do ar compri mi do. O f l uxo ser

i nf l uenci ado i gual ment e em ambas as di rees.

A) Vl vul as regul adoras de f l uxo bi -di reci onal :

O f l uxo ser i nf l uenci ado i gual ment e em ambas as di rees.

B) Vl vul as regul adoras de f l uxo uni di reci onal :

A regul agem do f l uxo f ei t a soment e em uma di reo.

Uma vl vul a de ret eno f echa a passagem numa di reo e o ar pode f l ui r

soment e at ravs da rea regul adora.

Em sent i do cont rri o, o ar passa l i vre at ravs da vl vul a de ret eno abert a.

Empregam-se est as vl vul as para regul agem da vel oci dade em ci l i ndros

pneumt i cos.

S vantaT oso montar as vl vul as regul adoras di retamente no #i l i ndro

77

3' "lvulas de )e#Iamento:

So vl vul as que abrem e f echam a passagem do f l uxo de ar compri mi do.

Est as vl vul as so, em geral , de aci onament o manual .

Ti pos:

S mbol o:

30 +om&ina4Ees de vlvulas

Em pneumt i ca, mui t as vezes f az-se a uni o de duas ou mai s vl vul as, para

consegui r condi es di f erent es de apl i cao do seu f unci onament o i ndi vi dual .

A) Vlvulas de retardo (repouso-fechada)

A vl vul a de ret ardo empregada quando h necessi dade, num ci rcui t o

pneumt i co, de um espao de t empo ent re uma e out ra operao em um ci cl o de

operaes.

Est a uni dade consi st e em uma vl vul a de 3/ 2 vi as NF, com aci onament o

pneumt i co, de uma vl vul a regul adora de f l uxo uni di reci onal e de um

reservat ri o de ar.

78

Tor nei r a1 r egi st r o 2a!et a

Funo:

O ar de comando f l ui da conexo P (pi l ot agem) para o reservat ri o, passando pel a

vl vul a regul adora de f l uxo com presso e vel oci dade mai s bai xas.

Al canada a presso de comut ao necessri a no reservat ri o, a vl vul a 3/ 2 vi as