Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Fragmentação de Habitats

Fragmentação de Habitats

Enviado por

Dany Sant AnnaDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Fragmentação de Habitats

Fragmentação de Habitats

Enviado por

Dany Sant AnnaDireitos autorais:

Formatos disponíveis

FRAGMENTAO DE ECOSSISTEMAS

Causas, efeitos sobre a biodiversidade e

recomendaes de polticas pblicas

Equipe Probio Projeto de Conservao e de Utilizao Sustentvel da Diversidade Biolgica Brasileira:

Andr Deberdt, Anglica Maria Cunha, Cilulia Maury, Daniela A. S. Oliveira, Danilo Pisani de Souza,

Edileide Silva, Karina Pereira, Laura Rabello, Mrcia Noura Paes, Marinez Costa, Rita de Cssia Cond

e Rosngela Abreu.

Coordenadores de subprojetos

Aldicir Scariot, Deborah Faria, Denise Rambaldi, Edivani Villaron Franceschinelli, Gilda Guimares

Leito, Guarino Colli, Laury Cullen Jnior, Luiz Cludio de Oliveira, Paula Schneider, Paulo Roberto

Castella, Odete Rocha, Raquel Teixeira de Moura, Rui Cerqueira, Stephen F. Ferrari e Yasmine Antonini

Organizadoras

Denise Maral Rambaldi

Daniela Amrica Surez de Oliveira

Superviso editorial

Cilulia Maury

Capa

Angela Ester Duarte

Projeto grco

Marilda Donatelli

Ricardo Cayres

Reviso

Maria Beatriz Maury de Carvalho

Fotos gentilmente cedidas por: Aldicir Scariot, Antnio Augusto F. Rodrigues, Bruno Pimenta, Evandro

Mateus Moretto, Fabiano Rodrigues de Melo, Fabrcio Alvim Carvalho, Flvio Siqueira de Castro, Guarino

Colli, Gustavo M. Accacio, Jlio Csar R. Fontenelle, Katia Sendra Tavares, Laury Cullen Junior, Magno

Botelho Castelo Branco, Marclio Thomazini, Marianna Dixo, Odete Rocha, Reginaldo Constantino,

Ricardo Miranda de Britez, Rmulo Ribon, Welber Senteio Smith, WWW/Juan Pratginests

Apoio Projeto de Conservao e Utilizao Sustentvel da Diversidade Biolgica Brasileira Probio;

Global Environment Facility GEF; Banco Mundial BIRD; Conselho Nacional de Desenvolvimento

Cientco e Tecnolgico CNPq; Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento PNUD -

Projeto BRA/00-021

Fragmentao de Ecossistemas: Causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendaes de polticas

pblicas / Denise Maral Rambaldi, Daniela Amrica Surez de Oliveira (orgs.)

Braslia: MMA/SBF, 2003.

510 p.

ISBN 87166-48-4

1. Meio Ambiente 2. Biodiversidade 3. Ecossistemas. I. Brasil. Ministrio do Meio Ambiente.

CDU 574

Ministrio do Meio Ambiente MMA

Centro de Informao e Documentao Lus Eduardo Magalhes CID Ambiental

Esplanada dos Ministrios Bloco B trreo

70068-900 Braslia/DF

Tel.: 55 61 317 1235 Fax: 55 61 224 5222

e-mail: cid@mma.gov.br

Ministrio do Meio Ambiente

Secretaria de Biodiversidade e Florestas

Braslia DF

2003

FRAGMENTAO DE ECOSSISTEMAS

Causas, efeitos sobre a biodiversidade e

recomendaes de polticas pblicas

Prefcio 7

Apresentao 9

Agradecimentos 11

Os autores 13

Siglas 17

Seo I Introduo

Por que usar nomes cientcos 22

1 Fragmentao: alguns conceitos 23

Seo II Causas da fragmentao

2 Causas naturais 43

3 Causas antrpicas 65

Seo III Efeitos da fragmentao sobre a biodiversidade

4 Vegetao e ora 103

5 Mamferos 125

6 Aves 153

7 Anfbios e rpteis 183

8 Organismos aquticos 201

9 Insetos 239

10 Interaes entre animais e plantas 275

11 Gentica de populaes naturais 297

12 A fragmentao dos ecossistemas e a biodiversidade brasileira: uma sntese 317

Seo IV Gesto de paisagens fragmentadas e recomendaes de polticas pbicas

13 Manejo de populaes naturais em fragmentos 327

14 Manejo do entorno 347

15 Ferramentas biolgicas para investigao e monitoramento dos habitas naturais

fragmentados 367

16 Polticas pblicas e a fragmentao de ecossistemas 391

Anexos

Caracterizao dos subprojetos 423

Glossrio 485

Sumrio

Prefcio

Desde que o Brasil tornou-se signatrio da Conveno sobre a

Diversidade Biolgica, durante a Rio 92, o tema Biodiversidade vem per-

meando vrias iniciativas deste Ministrio, resultando, entre outras, na

criao em 1999 da Secretaria de Biodiversidade e Florestas. imenso

o desao que o Ministrio do Meio Ambiente enfrenta diariamente para

proteger, de forma sustentvel, para toda a sociedade brasileira, atual

e futura, aquilo que um de seus maiores patrimnios, a diversidade

biolgica do pas, incluindo-se aqui a qualidade dos ambientes terrestres

e aquticos continentais e marinhos.

O MMA busca, por intermdio de seus programas e projetos a cria-

o e a consolidao de aes que oportunizem a participao das vrias

instncias envolvidas nas questes ambientais, com o intuito de permitir

uma maior aproximao dos vrios atores sociais em suas tomadas de

deciso.

Como parte desse propsito, o MMA vem executando o Projeto de

Conservao e Utilizao Sustentvel da Diversidade Biolgica Brasileira

(Probio), implementado com recursos do Governo Brasileiro, no valor de

10 milhes de dlares, acrescidos de recursos de doao do Fundo para

o Meio Ambiente Global (GEF), no mesmo valor, administrados pelo

Banco Mundial e em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvi-

mento Cientco e Tecnolgico (CNPq).

Como parte de sua estratgia para o estabelecimento de diretrizes

para a conservao da diversidade biolgica brasileira e sua utilizao

sustentvel, o Probio vem lanando editais pblicos para seleo de

projetos sobre variados temas, o que resultou, at o momento, em 85

subprojetos contratados que envolvem em sua execuo mais de 150

instituies pblicas e organizaes no governamentais nacionais e

internacionais. Os resultados destes subprojetos e suas implicaes para

a biodiversidade brasileira vm sendo apresentados em publicaes da

srie Biodiversidade, que conta at o momento com cinco volumes.

com grande satisfao, portanto, que apresento o sexto volume

dessa coleo, com o resultado alcanado por 15 subprojetos que foram

selecionados por meio do Edital Probio 01/1997 e que foram executados

no perodo de 1998 a 2002. Num esforo de sntese, todos os coorde-

nadores dos subprojetos e integrantes das equipes tcnicas destes,

somando mais de 120 autores, produziram em conjunto esta publica-

o, que apresenta os resultados das anlises feitas para identicao

de causas e conseqncias da fragmentao de ecossistemas sobre a

biodiversidade brasileira. Com base nos resultados obtidos, o livro ainda

apresenta propostas de adequaes, melhorias, criao e muitas vezes

compatibilizao de polticas pblicas visando mitigao, preveno

e reverso dos efeitos adversos da fragmentao de ambientes sobre a

diversidade biolgica brasileira.

O livro adota tambm o conceito de sustentabilidade visando

obteno de resultados permanentes decorrentes das polticas sugeri-

das pelos Projetos, no apenas do ponto de vista ambiental, como tam-

bm social, econmico e poltico.

O texto, como poder ser visto, foi construdo em uma linguagem

acessvel maioria das pessoas que tem a responsabilidade e o interesse

no conhecimento sobre os impactos da fragmentao sobre a biodiversi-

dade, e que necessitam destas informaes para tomar decises sobre

este tema.

Esta publicao evidencia a inteno deste Ministrio na aproxima-

o com a sociedade brasileira em busca de maior conhecimento e de

construo de propostas visando melhoria das condies ambientais e

a reverso dos efeitos adversos sobre estas.

Marina Silva

Ministra do Meio Ambiente

Apresentao

Em dezembro de 1997 o Projeto de Conservao e de Utilizao

Sustentvel da Diversidade Biolgica Brasileira - Probio lanou o Edital

01/1997 visando selecionar propostas que abordassem o tema Frag-

mentao de Ecossistemas Naturais e que resultassem em recomenda-

es de polticas pblicas para mitigar os efeitos da perda da biodiver-

sidade causada pela fragmentao dos ecossistemas brasileiros.

Desta forma, foram selecionadas, ento, 15 propostas que

apresentaram variados e ricos enfoques de abordagem ao tema

proposto. Assim obtiveram-se projetos analisando, por exemplo, em

fragmentos de diferentes tamanhos, os aspectos relacionados variao

da qualidade nutricional de plantas ingeridas por animais, a identicao

da diversidade de espcies ocorrentes nesses fragmentos e a proposio

de alternativas de manejo, visando restaurar a conectividade entre eles e

garantir a disperso das espcies e o uxo gnico.

Os projetos e as instituies que os executaram foram os

seguintes:

1. Conservao, manejo e restaurao de fragmentos de Mata

Atlntica no Estado do Rio de Janeiro: mamferos como txon focal para

a formulao de estratgias. Associao Mico-Leo-Dourado

2. Efeito do processo de fragmentao orestal na sustentabilidade

de alguns ecossistemas perifricos aos eixos rodovirios no sudoeste

acreano. Embrapa-Acre

3. A fragmentao e a qualidade da dieta do primata folvoro

endmico da oresta Atlntica. Fundao BIORIO

4. Efeito da fragmentao de reas midas nas populaes de aves

limcolas migratrias intercontinentais: uma anlise sobre os corredores

migratrios no norte do Brasil. Fundao de Amparo e Desenvolvimento

da Pesquisa FADESP

5. Efeitos da fragmentao de habitat sobre populaes de

mamferos no Mdio e Baixo Tapajs, Par. Fundao de Amparo e

Desenvolvimento da Pesquisa FADESP

6. Estratgia para conservao e manejo de biodiversidade:

fragmentos de orestas semidecduas. Fundao Dalmo Giacometti

7. Fragmentao natural e articial de rios: comparao entre os

lagos do Mdio rio Doce (MG) e as represas do Mdio Tiet (SP). FAI-

UFSCar

8. Estudos de conservao e recuperao de fragmentos orestais

da APA de Camanducaia. Fundao de Desenvolvimento da Pesquisa

- FUNDEP

9. Efeitos temporais e espaciais da fragmentao de habitats

em populaes de insetos e pssaros: subsdios para o manejo e

conservao de orestas. Fundao de Desenvolvimento da Pesquisa

- FUNDEP

10. Estrutura e dinmica da biota de isolados naturais e antrpicos

do cerrado. Fundao de Empreendimentos Cientcos e Tecnolgicos

FINATEC

11. Conservao do bioma oresta com araucria. Fundao de

Pesquisas Florestais - FUPEF

12. Remanescentes de orestas na regio de Una RESTAUNA.

Fundao Pau Brasil - FUNPAB

13. A fragmentao sutil, um estudo na Mata Atlntica. Fundao

Universitria Jos Bonifcio - FUJB

14. Abordagens ecolgicas e instrumentos econmicos para o

estabelecimento do corredor do descobrimento: uma estratgia para

reverter a fragmentao orestal na Mata Atlntica do sul da Bahia.

Instituto de Estudos Scio-Ambientais do Sul da Bahia IESB

15. Ilhas de biodiversidade como corredores na restaurao da

paisagem fragmentada do Pontal do Paranapanema, So Paulo. Instituto

de Pesquisas Ecolgicas IP

Estiveram envolvidas na execuo desses projetos mais de

50 instituies governamentais (em suas diferentes esferas) e no

governamentais, contando com a participao de 315 pesquisadores

seniores, ps-doutorandos, alunos de ps-graduao de mestrado e

doutorado e alunos de graduao, alm de tcnicos de nvel superior

e mdio. A produo acadmica resultante foi tambm frtil: trs livros

lanados (havendo ainda quatro outros no prelo), 71 artigos publicados

em revistas cientcas e mais de 170 apresentaes realizadas em

congressos, seminrios e reunies cientcas.

Mais que apenas apoiar projetos houve, por parte do Probio, a

preocupao em capacitar pesquisadores para trabalhar com o tema

da biodiversidade. At o momento 16 doutores defenderam suas teses

relacionadas fragmentao de ambientes naturais, 39 mestrados

foram nalizados alm de 22 monograas de graduao. H ainda vrios

outros pesquisadores que em breve estaro nalizando seus trabalhos.

O valor apoiado pelo Ministrio do Meio Ambiente, CNPq, Banco

Mundial e GEF totalizou R$ 7.265.000,00 e foram dados como con-

trapartida mais R$ 7.939.000,00, totalizando um investimento de R$

15.204.000,00.

Todos estes nmeros e pesquisadores envolvidos ilustram a

amplitude e o envolvimento interinstitucional conseguidos para

obteno dos resultados alcanados.

Para sintetiz-los e divulg-los para a sociedade brasileira o Minis-

trio do Meio Ambiente optou por elaborar esta publicao. Sua viabi-

lizao implicou na realizao, ao longo de 12 meses, de trs reunies

de trabalho com a presena dos vrios autores dos captulos, para a

redao e discusso de formato e contedo do livro. Ao nal desse

esforo, obteve-se este documento que, com satisfao, disponibili-

zado a todos. Ele apresenta resultados consistentes e que muito devero

contribuir para a formulao e ajuste das polticas pblicas relacionadas

conservao da biodiversidade dos ecossistemas brasileiros.

Joo Paulo Ribeiro Capobianco

Secretrio de Biodiversidade e Florestas

Agradecimentos

Nos dias atuais, com o profundo e acelerado processo de fragmen-

tao dos ecossistemas brasileiros, a maioria das espcies da ora e da

fauna est representada por conjuntos de pequenas populaes cada

vez mais isoladas umas das outras. Os efeitos negativos deste processo

sobre a biodiversidade e, conseqentemente, sobre a integridade dos

processos ecolgicos e servios ambientais prestados pelos ecossiste-

mas, conguram um cenrio preocupante porque ainda pouco conhe-

cido em suas conseqncias no longo prazo.

Esta preocupao e a busca por solues cientcas e polticas para

minimizar as perdas de biodiversidade nas prximas dcadas, foi mate-

rializada pelo Probio com o lanamento do Edital 01/97, visando nan-

ciar projetos que abordassem a fragmentao dos ecossistemas naturais

no Brasil sob diversas perspectivas. O Probio nanciou 15 projetos,

cujos resultados principais so sintetizados neste volume. No entanto,

o Probio foi alm de simplesmente demonstrar os efeitos negativos da

fragmentao, reconhecendo que grande parte das solues de mitiga-

o destes impactos encontra-se na integrao estratgica das polticas

pblicas setoriais que, de forma direta ou indireta, contribuem para o

agravamento do processo de fragmentao. Todos os projetos apoiados

pelo Probio, em algum momento de sua execuo, depararam-se com

polticas pblicas desarticuladas - seja em nvel nacional, estadual ou

municipal - que contribuem de maneira decisiva com os processos, via

de regra desordenados, de uso e ocupao do solo.

Inevitavelmente, algumas perguntas deveriam ser respondidas:

quanto os agentes pblicos responsveis pelo processo de deciso

poltica esto informados a respeito da fragmentao de ecossistemas

e seus impactos negativos? Como ns pesquisadores, educadores e

gestores de reas naturais, estamos (ou no) transmitindo informaes

cientcas para que esses agentes possam balizar suas decises polti-

cas? Quais so os instrumentos disponveis para tornar esse processo de

comunicao mais eciente? A tentativa de responder a estas perguntas

foi consubstanciada na publicao deste volume que tm como destina-

trios os agentes pblicos tomadores de deciso.

Organizado de forma didtica, com linguagem tcnica, porm

simples e acessvel ao pblico pouco familiarizado com a questo,

este volume aborda os aspectos histricos da fragmentao natural e

antrpica; os aspectos biolgicos atravs dos efeitos da fragmentao

sobre diversos grupos taxonmicos e processos ecolgicos estudados;

algumas tcnicas usadas na gesto de paisagens e populaes fragmen-

tadas e, naliza com um breve cenrio das polticas pblicas que, recon-

hecidamente, tm contribudo para o isolamento de habitats naturais. A

consolidao de todos estes aspectos est nas inmeras recomendaes

traadas a partir dos resultados de cada projeto e destacadas em cada

um dos captulos deste volume.

O desejo de todos os envolvidos neste esforo, que no foi peque-

no, despertar, e manter, o interesse poltico pela conservao dos

ecossistemas brasileiros; fazer com que a fragmentao antrpica seja

reconhecida e tratada como uma das mais fortes e iminentes ameaas

sobre os biomas brasileiros.

Finalmente, em nome dos 124 autores, parabenizamos o Probio e

o CNPq pela iniciativa indita e agradecemos pelo apoio aos 15 projetos

cujos resultados tornaram possvel esta publicao.

Denise Maral Rambaldi

Os Autores

1. Adriana Daudt Grativol, Biloga, M.Sc., Universidade Estadual Norte Fluminense e

Associao Mico-Leo-Dourado, adg@uenf.br

2. Adriana Maria Gntzel, biloga, Ph.D., Universidade Federal de So Carlos e Instituto

Internacional de Ecologia, aguntzel@uol.com.br

3. Adriani Hass, Biloga, Ph.D., Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientco e Tecnolgico,

ahass@cnpq.br

4. Aldicir Scariot, Engenheiro Florestal, Ph.D., Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia,

scariot@cenargen.embrapa.br

5. Alexandra Santos Pires, Biloga, M.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro,

aspires@biologia.ufrj.br

6. Alexandre Bonesso Sampaio, Engenheiro Florestal, M.Sc., Embrapa Recursos Genticos e

Biotecnologia, bonesso@cenargen.embrapa.br

7. Alexandre Damasceno, Bilogo, M.Sc., Universidade Federal de Minas Gerais,

alegdamasceno@ig.com.br

8. Ana Lucia Mello, Biloga, AGUARI, aguari@micropic.com.br

9. Ana Tereza Lyra Lopes, Biloga, M.Sc., Museu Paraense Emlio Goeldi, atllopes@yahoo.com

10. Ana Yamaguishi Ciampi, Biloga, Ph.D., Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia,

aciampi@cenargen.embrapa.br

11. Anderson Cssio Sevilha, Bilogo, M.Sc., Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia,

sevilha@cenargen.embrapa.br

12. Andr Lima, Advogado, M.Sc., Instituto Socioambiental, alima@socioambiental.org

13. Andr Nemsio, Bilogo, Universidade Federal de Minas Gerais, nemesio@icb.ufmg.br

14. Andr Lus Ravetta, Bilogo, M.Sc., Museu Paraense Emlio Goeldi / Universidade Federal do

Par, alravetta@hotmail.com

15. Anglica Uejima, Biloga, M.Sc., Universidade Federal do Paran, poospiza@terra.com.br

16. Anbal dos Santos Rodrigues, Engenheiro Agrnomo, M.Sc, Instituto Agronmico do Paran-

IAPAR, arodrigues@intercoop.com.br

17. Antnio Augusto Ferreira Rodrigues, Bilogo, Ph.D., Universidade Federal do Maranho,

augusto@ufma.br

18. Ariane Paes de Barros Werckmeister Thomazini, Engenheira Agrnoma, Ph.D., Delegacia

Federal de Agricultura no Acre, ssv-ac@agricultura.gov.br

19. Arnola Ceclia Rietzler, biloga, Ph.D., Universidade Federal de Minas Gerais,

rietzler@icb.ufmg.br

20. Arthur Brant, Bilogo, Universidade de Braslia, abrant@unb.br

21. Brites Cabral, Biloga, M.Sc., Universidade Estadual do Norte Fluminense,

beritz@bol.com.br

22. Bruno Vergueiro Silva Pimenta, Bilogo, Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da

Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, bvs@hotmail.com,

brunopimenta@softhome.net

23. Carlos Eduardo de Viveiros Grelle, Bilogo, Ph.D.,Universidade Federal do Rio de Janeiro,

grellece@biologia.ufrj.br

24. Carlos Ramon Ruiz, Zologo, Ph.D., Associao Mico-Leo-Dourado e Universidade Estadual

do Norte Fluminense, cruiz@uenf.br

25. Cimone Rozendo de Souza, Sociloga, M.Sc., INTERCOOP, cimonej@terra.com.br

26. Cludio Valladares Pdua, Bilogo, Ph.D., Instituto de Pesquisas Ecolgicas e Universidade de

Braslia, cpadua@unb.br

27. Cristiana Saddy Martins, Biloga, M.Sc., Instituto de Pesquisas Ecolgicas,

ipecristi@uol.com.br

28. Cristiane Gomes Batista, Biloga, M.Sc., Universidade de Braslia, cris-mrsdf@abord.com.br

29. Daniel Luis Mascia Vieira, Bilogo, M.Sc., Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia,

dvieira@cenargen.embrapa.br

30. Davyson de Lima Moreira, Farmacutico, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro,

davy1000@hotmail.com

31. Dbora Leite Silvano, Biloga, M.Sc., Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia,

Universidade Federal de Minas Gerais, debora@sete-sta.com.br, dsilvano@softhome.net

32. Deborah Maria de Faria, Biloga, Ph.D., Universidade Estadual de Santa Cruz e Instituto

Drades, institutodriades@uol.com.br

33. Denise Alemar Gaspar, Biloga, M.Sc., Universidade Estadual de Campinas,

hztec@lexxa.com.br

34. Denise Maral Rambaldi, Engenheira Florestal e Bacharel em Direito, Associao Mico-Leo-

Dourado, rambaldi@micoleao.org.br

35. Diogo de Carvalho Cabral, estudante de Geograa, FIOCRUZ, keybrow@ig.com.br

36. Dora Maria Villela, Biloga, Ph.D., Universidade Estadual Norte Fluminense e Associao

Mico-Leo-Dourado, dora@uenf.br

37. Douglas Kajiwara, Bilogo, autnomo, poospiza@terra.com.br

38. Dulcinia de Carvalho, Engenheira Florestal, Ph.D., Universidade Federal de Lavras,

dulce@ua.br

39. Edivani Villaron Franceschinelli, Biloga, Ph.D., Universidade Federal de Minas Gerais,

edivani@icb.ufmg.br

40. Eduardo Andrade Botelho Almeida, Bilogo, M.Sc., Universidade Federal de Minas Gerais,

ealmeida@icb.ufmg.br

41. Eduardo Humberto Ditt, Engenheiro Agrnomo, M.Sc., Instituto de Pesquisas Ecolgicas,

eduditt@ipe.org.br

42. Eduardo Mariano Neto, Bilogo, M.Sc., Universidade de So Paulo,

eduardo_mariano@hotmail.com

43. Elena Charlotte Landau, Biloga, Ph.D., Universidade Federal de Minas Gerais,

landau@icb.ufmg.br

44. Eleonore Zulnara Freire Setz, Biloga, Ph.D., Universidade Estadual de Campinas,

setz@unicamp.br

45. Ernesto B. Viveiros de Castro, Bilogo, M.Sc., IBAMA / Braslia, ernesto@biologia.ufrj.rj

46. Evaldo Luiz Gaeta Espndola, Bilogo, Ph.D., Universidade de So Paulo, Escola de

Engenharia de So Carlos, elgaeta@sc.usp.br

47. Evandro Mateus Moretto, Bilogo, M.Sc., Universidade de So Paulo,

evandromm@yahoo.com

48. Evandro Orfan Figueiredo, Engenheiro Agrnomo, EMBRAPA Acre,

orfano@cpafac.embrapa.br

49. Evonnildo da Costa Gonalves, Biomdico, M.Sc., Universidade Federal do Par,

ecostag@ufpa.br

50. Fabiano Godoy, Engenheiro Cartgrafo, Associao Mico-Leo-Dourado,

fabianogodoy@micoleao.org.br

51. Fernando Antnio dos Santos Fernandez, Bilogo, Ph.D., Universidade Federal do Rio de

Janeiro, rodentia@biologia.ufrj.br

52. Fernando Amaral Silveira, Engenheiro Agrnomo, Ph.D., Universidade Federal de Minas

Gerais, fernando@icb.ufmg.br

53. Flvio Antnio Mes dos Santos, Bilogo, Ph.D., Universidade Estadual de Campinas,

fsantos@unicamp.br

54. Gilberto Tiepolo, Engenheiro Florestal, M.Sc., Sociedade de Pesquisa em Vida Silvestre e

Educao Ambiental - SPVS, carbono@spvs.org.br

55. Gilda Guimares Leito, Farmacutica, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro,

ggleitao@nppn.ufrj.br, ggleitao@hotmail.com

56. Giuliana Mara Patrcio Vasconcelos, Engenheira Florestal, M.Sc., Universidade de So Paulo,

gmpvasco@carpa.ciagri.usp.br

57. Guarino Rinaldi Colli, Bilogo, Ph.D., Universidade de Braslia, grcolli@unb.br

58. Gustavo Alberto Bouchardet da Fonseca, Bilogo, Ph.D., Conservation International,

g.fonseca@conservation.org

59. Gustavo de Mattos Accacio, Bilogo, M.Sc., Universidade de So Paulo, mechanitis@aol.com

60. Helga Correa Wiederhecker, Biloga, M.Sc.,Universidade de Braslia, helga@unb.br

61. Herbert Gomes, Gegrafo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, gherbert@ufrj.br

62. Idsio Luis Franke, Engenheiro Agrnomo, Economista, EMBRAPA Acre,

idesio@cpafac.embrapa.br

63. Jeanine Maria Felli, Engenheira Florestal, Ph.D., Universidade de Braslia, felli@unb.br

64. Jefferson Ferreira Lima, Tcnico Agrcola, Instituto de Pesquisas Ecolgicas,

jeff.lima@stetnet.com.br

65. Joema Rodrigues Povoa, Engenheira Agrnoma, M.Sc., Universidade Federal de Lavras

66. Jos Roberto Rodrigues Pinto, Engenheiro Florestal, Ph.D., Universidade de Braslia,

jrrpinto@uol.com.br

67. Jos Vicenti Ortiz, Bilogo, M.Sc., Universidade Estadual de Santa Cruz,

zecaortiz@uol.com.br

68. Judith Tiomny Fiszon, Engenheira Sanitarista, Escola Nacional de Sade Pblica, Fundao

Oswaldo Cruz, jtszon@openlink.com.br

69. Julio Ernesto Baumgarten, Bilogo. M.Sc., Universidade Estadual de Santa Cruz e Instituto

Drades, baumgart@uesc.br e institutodriades@uol.com.br

70. Jlio Csar Rodrigues Fontenelle, Bilogo, M.Sc., Universidade Federal de Minas Gerais,

juliocrf@icb.ufmg.br

71. Katia Sendra Tavares, Biloga, Universidade Federal de So Carlos, katia.st@uol.com.br

72. Katia Yukari Ono, Ecloga, AGUARI, aguari@micropic.com.br

73. Keith Alger, Cientista Poltico, Ph.D., Conservation International, k.alger@conservation.org

74. Laura Jane Gomes, Engenheira Florestal, M.Sc., Universidade Estadual de Campinas e

AGUARI, aguari@micropic.com.br

75. Laury Cullen Jr., Engenheiro Florestal, M.Sc., Instituto de Pesquisas Ecolgicas,

lcullen@stetnet.com.br

76. Leonardo Barros Ventorim, Engenheiro Agrimensor, Associao Mico-Leo-Dourado,

leomou@micoleao.org.br

77. Lcia Helena Wadt, Engenheira Florestal, Ph.D., EMBRAPA Acre, lucia@cpafac.embrapa.br

78. Lus Cludio de Oliveira, Engenheiro Florestal, M.Sc., EMBRAPA Acre,

lclaudio@cpafac.embrapa.br

79. Luiz Fernando Gonalves Leandro dos Santos, Engenheiro Agrnomo, INTERCOOP,

luizintercoop@bol.com.br

80. Magno Botelho Castelo Branco, Bilogo, Universidade Federal de So Carlos,

magno@altern.org

81. Marcelo Trindade Nascimento, Bilogo, Ph.D., Universidade Estadual Norte Fluminense e

Associao Mico-Leo-Dourado, mtn@uenf.br

82. Mrcia Seplveda Guilherme, Farmacutica, Universidade Federal do Rio de Janeiro,

marciasg2002@yahoo.com.br

83. Marclio Jos Thomazini, Engenheiro Agrnomo, Ph.D., EMBRAPA Acre,

marcilio@cpafac.embrapa.br

84. Marco Aurlio Mello, Bilogo, M.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro,

marco-mello@bol.com.br

85. Marcus Vincius Vieira, Bilogo, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro,

mvvieira@biologia.ufrj.br

86. Maria Ins Morato, Engenheira Florestal, Universidade Autnoma do Mxico,

morato@ecologia.edu.mx

87. Maria Izabel Radomski, Engenheira Agrnoma, M.Sc., INTERCOOP, izabel@intercoop.com.br

88. Maria Paula Cruz Schneider, Biloga, Ph.D., Universidade Federal do Par, paula@ufpa.br

89. Marianna Botelho de Oliveira Dixo, Biloga, M.Sc.,Universidade de So Paulo,

maridixo@ib.usp.br

90. Mauricio Borges Sampaio Cunha, Psiclogo, AGUARI, aguari@micropic.com.br

91. Nadia Waleska Valentim Pereira, Biloga, Universidade Federal de Lavras,

nadiavp@mailbr.com.br

92. Natalie Oliers, Biloga, M.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro, natalieo@biologia.ufrj.br

93. Nazira C. Camely, Economista, M.Sc.,Universidade Federal do Acre, nazira@ufac.br

94. Nilson de Paula Xavier Marchioro, Engenheiro Agrnomo, Ph.D., INTERCOOP,

nmarchioro@intercoop.com.br

95. Odete Rocha, Biloga, Ph.D., Universidade Federal de So Carlos, doro@power.ufscar.br

96. Paula Procpio de Oliveira, Biloga, Ph.D., Associao Mico-Leo-Dourado,

ppo@micoleao.org.br

97. Paulo Henrique Chaves Cordeiro, Bilogo, M.Sc., Center for Applied Bodiversity Science

CABS, Universidade Federal de Minas Gerais, paulo.cordeiro@ornis.com.br

98. Paulo Roberto Castella, Engenheiro Agrnomo, Secretaria de Meio Ambiente do Paran,

Probio.araucaria@ig.com.br, castela@pr.gov.br

99. Raquel Teixeira de Moura, Biloga, M.Sc., Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da

Bahia, Universidade Federal de Minas Gerais, rmoura@iesb.org.br

100. Reginaldo Constantino, Bilogo, Ph.D., Universidade de Braslia, constant@unb.br

101. Renata Fraccacio, Biloga, M.Sc., Universidade de So Paulo, rfrac@terra.com.br

102. Renata Pardini, Biloga, Ph.D., Universidade de So Paulo, renatapardini@uol.com.br

103. Ricardo Henrique Gentil Pereira, Bilogo, M.Sc., Universidade de So Paulo,

rhgentil@zipmail.com.br

104. Ricardo Miranda de Britez, Bilogo, Ph.D., Sociedade de Pesquisa em Vida Silvestre e

Educao Ambiental - SPVS, rmbritez@netpar.com.br

105. Rmulo Ribon, Bilogo, M.Sc., Universidade Federal de Minas Gerais, ribon@icb.ufmg.br

106. Rosan Valter Fernandes, Eclogo, Associao Mico-Leo-Dourado, rosan@micoleao.org.br

107. Rosana Gentile, Biloga, Ph.D., Fundao Oswaldo Cruz, rosana.rlk@terra.com.br

108. Roselaini Mendes do Carmo, Biloga, M.Sc., Universidade Federal de Minas Gerais,

carmo@mono.icb.ufmg.br

109. Rudi Ricardo Laps, Bilogo, M.Sc. Fundao Universidade Regional de Blumenau / Instituto

Drades, rudilaps@uol.com.br

110. Rui Cerqueira, Zologo, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro, rui@biologia.ufrj.br

111. Sandra Bos Mikich, Biloga, EMBRAPA Florestas, sbmikich@cwb.matrix.com.br

112. Sandra Maria Faleiros Lima, Sociloga, Ph.D., Universidade Estadual de Campinas,

lima@obelix.unicamp.br

113. Simone Rodrigues de Freitas, Biloga, M.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro,

sfreitas@biologia.ufrj.br

114. Stephen Francis Ferrari, Antroplogo, Ph.D., Universidade Federal do Par, ferrari@ufpa.br

115. Suzana Guimares Leito, Farmacutica, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro,

sgleitao@pharma.ufrj.br, sgleitao@ig.com.br

116. Suzana Machado Pdua, Educadora Ambiental, M.Sc., Instituto de Pesquisas Ecolgicas,

ipe@alternex.com.br

117. Suzeley Rodgher, Biloga, M.Sc., Universidade de So Paulo, surodgher@uol.com.br

118. Tnia Margarete Sanaiotti, Biloga, Ph.D., Instituto Nacional de Pesquisas da Amaznia,

sanaiott@inpa.gov.br

119. Teofnia Heloisa Dutra Amorim Vidigal, Engenheira Florestal, Ph.D., Universidade Federal de

Minas Gerais, dutra@netra.cpqrr.ocruz.br

120. Vanessa Canavesi, Engenheira Florestal, Universidade Federal do Paran,

vacanavesi@bol.com.br

121. Vnia Luciane Alves Garcia, Biloga, M.Sc., Universidade Federal do Rio de Janeiro,

vgarcia@compuland.com.br

122. Vera Helena Vieira Hreisemnou, Sociloga, Secretaria de Educao do Estado do Paran,

verafabio@uol.com.br

123. Welber Senteio Smith, Bilogo, M.Sc., Universidade de So Paulo, welber_smith@uol.com.br

124. Yasmine Antonini, Biloga, Ph.D., Universidade Federal de Minas Gerais,

antonini@mono.icb.ufmg.br

Siglas

ACESITA Aos Especiais Itabira

ANEEL Agncia Nacional de Energia Eltrica

APA rea de Proteo Ambiental

APEB rea de Proteo Especial do Barreiro

APP rea de Proteo Permanente

AVP Anlise de Viabilidade Populacional

BASA Banco da Amaznia S.A

BIRD Banco Internacional de Reconstruo e Desenvolvimento (Banco Mundial)

BIORIO Plo de Biotecnologia do Rio de Janeiro

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social

CABS Center for Applied Biodiversity Science

CAPES Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior

CDB Conveno da Diversidade Biolgica

CEMIG Companhia Energtica de Minas Gerais

CEPEC Centro de Pesquisas do Cacau

CEPRAM Conselho Estadual de Proteo Ambiental do Estado da Bahia

CESP Companhia Energtica de So Paulo

CI Conservation International

CITES Conveno sobre o Comrcio de Espcies da Fauna e da Flora Ameaadas de Extino

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientco e Tecnolgico

CONAB Companhia Nacional de Abastecimento

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

DDF Diretoria de Desenvolvimento Florestal

DNOS Departamento Nacional de Obras e Saneamento

EE Estao Ecolgica

EEUFMG Estao Ecolgica da Universidade Federal de Minas Gerais

EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambiental / Relatrio de Impacto sobre o Meio Ambiente

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria

FADESP Fundao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

FAPESP Fundao de Amparo a Pesquisa do Estado de So Paulo

FATMA Fundao do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina

FEEMA Fundao Estadual de Engenharia e Meio Ambiente

FEMA Fundao Estadual de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso

FENORTE/UENF Fundao Estadual Norte Fluminense/Universidade Estadual do Norte Fluminense

FINATEC Fundao de Empreendimentos Cientcos e Tecnolgicos

FLONA Floresta Nacional

FONAFIFO Fundo Nacional de Financiamento Florestal (da Costa Rica)

FUNDEP Fundao de Desenvolvimento da Pesquisa

FUJB Fundao Universitria Jos Bonifcio

FUNPAB Fundao Pau-Brasil

FUPEF Fundao de Pesquisas Florestais

FZB Fundao Zoobotnica de Belo Horizonte

GEF Global Environment Facility (Fundo para o Meio Ambiente Global)

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis

IBDF Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

IBGE Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica

IEPA Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado do Amap

IESB Instituto de Estudos Scio-Ambientais do Sul da Bahia

IET ndice de Estado Trco

IMAZON Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amaznia

INCRA Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria

INPA Instituto Nacional de Pesquisas da Amaznia

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

IPAM Instituto de Pesquisa Ambiental da Amaznia

IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas

ISA Instituto Socioambiental

ISPN Instituto Sociedade, Populao e Natureza

IUCN Unio Internacional para a Conservao da Natureza

MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

MHN Museu de Histria Natural

MMA Ministrio do Meio Ambiente

ONG Organizao no Governamental

OSCIP Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico

PARNA Parque Nacional

PDA Plano de Desenvolvimento da Amaznia

PDBFF Projeto de Dinmica Biolgica de Fragmentos Florestais

PDRI Programa de Desenvolvimento Rural Integrado

PERD Parque Estadual do Rio Doce

PIN Programa de Integrao Nacional

PMGB Parque das Mangabeiras

PND Plano Nacional de Desenvolvimento

PNF Programa Nacional de Florestas

POLAMAZNIA Programa de Plos Agropecurios e Agrominerais da Amaznia

POLONOROESTE Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil

PPA Programa Plurianual

PPG7 Programa Piloto para a Proteo das Florestas Tropicais do Brasil

Probio Projeto de Conservao e Utilizao Sustentvel de Diversidade Biolgica Brasileira

PROBOR Programa Nacional de Incentivo Produo de Borracha Natural

PRONABIO Programa Nacional de Diversidade Biolgica

PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

PROTERRA Programa de Redistribuio de Terras e Estmulo Agroindstria do Norte e do Nordeste

REBIO Reserva Biolgica

RESTAUNA Remanescentes de Florestas na Regio

RL Reserva Legal

RMBH Regio Metropolitana de Belo Horizonte

RPPN Reserva Particular do Patrimnio Natural

SIG Sistema de Informao Geogrca

SISLEG

Sistema de Manuteno, Recuperao e Proteo da Reserva Florestal Legal e reas de

Preservao Permanente

SIPAM Sistema de Proteo da Amaznia

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservao

SUDAM Superintendncia do Desenvolvimento da Amaznia

SUDHEVEA Superintendncia do Desenvolvimento da Borracha

SUFRAMA Superintendncia da Zona Franca de Manaus

UC Unidade de Conservao

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais

USIMINAS Usinas Siderrgicas de Minas Gerais

WWF Fundo Mundial para a Natureza

ZEE Zoneamento Ecolgico Econmico

Introduo

s

e

o

I

22

Por que usar nomes cientcos?

Alguns leigos certamente se perguntam por que no usar apenas

os nomes comuns de animais e plantas em lugar desses nomes cient-

cos complicados e impronunciveis em Latim. Existem vrias razes

importantes para usar os nomes cientcos. Em primeiro lugar, poucas

pessoas se do conta da dimenso da diversidade biolgica do planeta.

Existem mais de 1,5 milho de espcies catalogadas pela cincia que j

receberam um nome dentro da classicao formal. Enquanto isso, os

maiores dicionrios da nossa lngua listam cerca de 50 mil palavras, e

apenas uma pequena frao delas corresponde a nomes de animais e

plantas. Ou seja, no temos nomes comuns para a vasta maioria das

espcies.

Outra limitao importante dos nomes comuns a existncia de

formas regionais. Enquanto o nome cientco de qualquer organismo

o mesmo em todo o mundo, os nomes comuns de animais e plan-

tas variam muito entre diferentes regies do Brasil, e mais ainda entre

pases diferentes. tambm comum encontrar um mesmo nome sendo

usado para espcies totalmente diferentes em regies diferentes.

Os nomes comuns, na maioria dos casos, no correspondem

s espcies, mas sim a um conjunto de espcies com caractersticas

semelhantes. Existem, por exemplo, mais de 50 espcies de ip-

amarelo, todas com o mesmo nome comum. No caso de insetos,

nosso repertrio de nomes muito pobre e a maioria corresponde a

ordens ou famlias, algumas contendo milhares de espcies. Besouros

da famlia Curculionidae, por exemplo, que contm mais de 50 mil

espcies conhecidas, so todos chamados de gorgulhos ou bicudos.

Existem tambm grandes grupos para os quais no existe nenhum

nome comum em portugus. o caso, por exemplo, dos vermes do Filo

Acanthocephala, que so parasitas de vertebrados.

A classicao biolgica atual deriva do sistema desenvolvido

pelo botnico sueco Carl Lin, mais conhecido pelo nome latinizado

Linnaeus. um sistema hierrquico inclusivo, em que as espcies so

agrupadas em gneros, os gneros em famlias, as famlias em ordens,

as ordens em classes, as classes em los e os los em reinos. Alm

dos nomes das espcies, todos esses outros grupos recebem nomes

cientcos latinizados. O nome da espcie formado pela combinao

do nome do gnero com o nome especco. Por exemplo, a mosca

domstica, espcie batizada por Linnaeus, est includa no Reino Ani-

mal, Filo Arthropoda, Classe Insecta, Ordem Diptera, Famlia Muscidae,

gnero Musca, e espcie Musca domestica. Por conveno, os nomes

de gneros e espcies so sempre destacados do texto, seja sublinhado,

em negrito ou em itlico.

Reginaldo Constantino

23

1

FRAGMENTAO:

ALGUNS CONCEITOS

Rui Cerqueira

Arthur Brant

Marcelo Trindade Nascimento

Renata Pardini

24

F

r

a

g

m

e

n

t

a

o

:

a

l

g

u

n

s

c

o

n

c

e

i

t

o

s

Introduo

O processo de fragmentao do ambiente existe naturalmente, mas

tem sido intensicado pela ao humana. Desta ao tem resultado um

grande nmero de problemas ambientais. Certos princpios biolgicos

so importantes para se compreender estes problemas. Neste captulo

so mostrados alguns dos conceitos biolgicos bsicos mais impor-

tantes para o entendimento da problemtica da fragmentao hoje.

Inicialmente so expostos os conceitos e, a seguir uma rpida abor-

dagem destes conceitos que pode proporcionar melhor compreenso da

Biologia da Fragmentao.

1. Fragmentos e mosaicos: variao espacial do mundo

O ambiente fsico do mundo no uniforme. Existem diferenas

causadas pelo aquecimento desigual da terra, o que leva a variaes

espaciais das condies fsicas caractersticas do ar e das guas, com

massas de ar e de mar distintas. Estas caractersticas, quando associa-

das ao relevo e s diferentes formas dos continentes, criam condies

particulares de clima. As caractersticas minerais das rochas associadas

ao clima determinam, por sua vez, solos distintos. Assim o mundo

heterogneo, um mosaico. Quando se observa o ambiente num dado

local ou regio, pode se perceber que existem diferenas em escalas

menores. Por exemplo, o solo no uniforme e a umidade que contm

tambm varia. Os seres vivos vo encontrar no mundo uma colcha de

retalhos, onde os recursos para a sua sobrevivncia esto distribudos

em trs dimenses. Espcies e indivduos tm habilidades diferentes em

conseguir estes recursos

1, 2

. Pode-se denominar o conjunto dos fatores

abiticos, isto , os fatores fsicos e qumicos do ambiente, de um dado

local como habitat. Habitats so, portanto, as partes do mosaico do

ambiente no espao geogrco

3

.

2. Habitats

Quando a vegetao est estabelecida sobre uma rea, o ambi-

ente forma um mosaico de condies fsicas distintas das que existiriam

sem a vegetao. As plantas modicam o solo de vrias maneiras,

assim como interferem no microclima. O microclima o conjunto das

condies fsicas do ar perto da superfcie

4

. O clima medido pelas esta-

es meteorolgicas pode ser chamado de macroclima, pois se refere

circulao geral da atmosfera em grande escala. Dependendo do

quo heterogneo o ambiente, maior ou menor variedade de habitats

existir sob o efeito da vegetao. Por exemplo, numa oresta de pin-

heiros madura existe maior homogeneidade, enquanto que num campo

sujo h uma variao maior de condies, j que no primeiro caso, o

25

tamponamento do macroclima acarreta menores variaes de tempera-

tura, umidade etc. de um ponto a outro da oresta. No caso do campo

sujo, as condies so mais variadas, havendo diferenas sob rvores e

arbustos e as reas de gramneas. Mas mesmo dentro de uma oresta, o

ambiente no homogneo em relao a todas as espcies. Por exem-

plo, uma determinada espcie de planta pode necessitar de condies

particulares de umidade no solo para germinar e crescer. As prprias

rvores so diferentes em relao ao microclima que criam sob elas.

Estes conceitos levam compreenso de que para cada espcie,

o ambiente um mosaico de habitats, assim como a presena ou no

de recursos alimentares e sua abundncia, que formam uma colcha

de retalhos. As populaes de uma dada espcie podem existir como

populaes locais em cada retalho do ambiente onde existem habitats

favorveis e alimentao.

Nesta colcha algumas das manchas so melhores do que outras,

fato que depende da probabilidade de sobrevivncia e reproduo das

populaes (ou indivduos) que as ocupam, isto , da sua aptido dar-

winiana. Considerando-se que algumas manchas so boas, favorveis,

e outras ruins, menos favorveis e ainda, que entre elas os habitats so

completamente desfavorveis e negativos, a aptido de um dado indi-

vduo ser proporcional ao tempo que este permanecer em cada um dos

tipos de habitat para suas atividades vitais (alimentao, reproduo,

excreo etc.) (Figura 1). Este conceito bastante geral e, na verdade,

pode se imaginar que a aptido varia de -1 at +1, congurando um gra-

diente de aptido. Pode se visualizar uma simulao da distribuio de

reas com valores variados de aptido nas Figuras 3 a 5.

Fig.1

Um indivduo de uma dada espcie aumentar sua aptido proporcionalmente ao tempo que permanecer

nos habitats bons. Sua aptido ser menor proporcionalmente ao tempo que car nos habitats ruins. Entre

estes habitats podem existir habitats negativos, pois a aptido ser negativa proporcionalmente ao tempo

que nele estiverem

5

.

O conceito de habitat aqui apresentado refere-se s condies

ambientais relacionadas a uma dada espcie. Um conjunto multies-

pecco pode tambm ter condies em comum e, portanto, um habitat

pode referir-se a uma comunidade. Boa parte dos termos usados em

Ecologia e outros estudos ambientais tm uma variedade de signica-

dos. Um problema que deve se considerar a escala do estudo ao qual

o termo se refere. Por exemplo, grandes regies com caractersticas

26

F

r

a

g

m

e

n

t

a

o

:

a

l

g

u

n

s

c

o

n

c

e

i

t

o

s

gerais em comum, com conjuntos de espcies de animais e plantas par-

ticulares, so freqentemente denominados biomas. Ao se considerar

uma grande regio em uma larga escala, pode se falar em macrohabi-

tat, e o termo ser um pouco mais preciso do que bioma. Este se refere

aos grandes conjuntos vegetacionais sob um outro conjunto de fatores

ambientais (clima, relevo etc.) que os determinam. As espcies existem

em escala geogrca referida a estes macrohabitats e geralmente, em

subconjuntos particulares denominados, em escalas de espao meno-

res, de mesohabitats

3,6

. Determinadas espcies, por sua vez, podem ter

necessidades mais particulares que ocorrem em escala ainda menor e,

num ambiente formado por manchas de habitats, a existncia dos recur-

sos especcos necessrios para a sobrevivncia destas espcies em

determinadas manchas permite que estas sejam ocupadas

2

.

Um dado macrohabitat pode ter mesohabitats bastante contrastan-

tes. Por exemplo, na regio da Caatinga existem reas com gua per-

manente devido aos aqferos rasos ou condensao orogrca. No

Nordeste estas reas so denominadas de brejos, que consistem em

fragmentos naturais com plantas e animais distintos das reas circunvi-

zinhas. No captulo sobre Causas Naturais, esto descritas as condies

histricas de formao desses brejos.

3. Metapopulao

As populaes de uma espcie no se distribuem continuamente,

pois s podem subsistir nos habitats que no so negativos. Em cada

mancha de habitat favorvel pode existir uma populao local. Se numa

determinada regio existem vrias manchas ocupadas pela espcie,

cada uma destas populaes tem uma dinmica prpria. Como a extin-

o local um evento que ocorrer mais cedo ou mais tarde

7

, as popu-

laes locais podero car muito pequenas ou mesmo se extinguirem.

No decorrer do tempo haver manchas ocupadas ou desocupadas pela

espcie. Mas como as manchas desocupadas tm manchas prximas

com a espcie, por migrao vinda das manchas vizinhas, elas sero

reocupadas mais cedo ou mais tarde. Regionalmente as diversas popu-

laes formam uma metapopulao. Este conceito muito importante

para a compreenso da persistncia de uma espcie e foi primeiramente

formulado por Levins

8,9

.

As migraes entre as manchas de habitats favorveis dependem

da espcie em questo: algumas se movem com facilidade e por longas

distncias, outras dependem de transporte de uma mancha a outra. Esta

capacidade de movimento caracterstica de cada espcie e a distribuio

das manchas pode facilitar ou dicultar a migrao. Por exemplo, se o

habitat favorvel existir em uma oresta contnua, o movimento pode se

dar atravs de habitats no muito favorveis. O conceito mais geral de

metapopulao pode ser entendido pelo modelo resumido na Figura 2a. Uma

espcie que tem uma dinmica de ocupao de manchas favorveis,

sua metapopulao pode mover-se entre todas as manchas de mesma

qualidade. Observaes feitas em metapopulaes naturais mostram que

uma metapopulao pode ser limitada no espao e que a recolonizao

ocorre apenas entre as manchas mais prximas. Alm disto e como visto

27

Dois modelos principais de metapopulaes. a) No modelo clssico as manchas de habitat so de tamanhos

parecidos e tm a mesma qualidade. A espcie pode mover-se e ocupar quaisquer manchas, tendo nelas

a mesma aptido. b) No modelo fonte e ralo, uma mancha consideravelmente maior do que as outras e

funciona como uma fonte permanente de emigrantes para as demais manchas. As manchas mais prximas

tm maior probabilidade de serem (re)ocupadas antes das demais. Tambm neste modelo, a qualidade dos

habitats similar. Figura baseada em Whittaker

11

.

acima, a qualidade do habitat varivel. Alguns estudos mostram que,

alm da distncia, a qualidade do habitat tambm interfere na dinmica

da metapopulao, isto , com a contnua extino e recolonizao

10

.

Outras observaes mostram que grandes manchas de habitat servem

de fonte permanente de emigrantes que podem recolonizar manchas

menores (Figura 2b). Caso as manchas grandes mantenham populaes

permanentes, dependendo da espcie, mesmo as manchas mais distantes

podem ser recolonizadas. Como em manchas menores a probabilidade

de extino maior, estas atuam como ralos onde as populaes so

mais freqentemente extintas

11

.

Fig.2

28

F

r

a

g

m

e

n

t

a

o

:

a

l

g

u

n

s

c

o

n

c

e

i

t

o

s

4. Espcies raras e endmicas

Uma espcie considerada rara quando o seu nmero de indivdu-

os ou a sua distribuio restrita em relao ao txon considerado. Um

bom exemplo disto encontra-se na Tabela 1, ilustrativa de um estudo feito

na regio da costa do Mediterrneo onde, numa coleta feita na primavera

foram capturados 2.281 besouros do tipo escaravelho. A abundncia das

20 espcies capturadas muito varivel, com uma delas sendo respon-

svel por quase 74% do total de indivduos coletados. Este resultado

o esperado quando se faz um inventrio de qualquer grupo de organis-

mos, animais ou plantas. No exemplo citado, no entanto, h uma certa

diculdade em dizer quais espcies so raras. Aquelas que tm menos

de dez indivduos? Ou menos de cinco? Mas na localidade da coleta, no

h dvidas de que as trs primeiras so raras. Mas quantas o so, no

trivial. Gaston

12

revisou as diversas denies existentes e props como

algo prximo de um consenso que, numa dada amostragem, so raras

aquelas espcies que apresentam abundncia individual menor do que

20%, portanto, no exemplo da Tabela 1, as cinco primeiras

12

.

Mas isto no resolve o problema. O tamanho da populao tambm

relativo ao tamanho da rea amostrada e quando este considerado,

o nmero estimado de indivduos de uma determinada espcie dividido

pelo tamanho da rea, fornece um nmero denominado de densidade

absoluta. Quando se considera apenas o nmero obtido pela coleta no

associado ao tamanho da rea, obtm-se uma estimativa de abundncia

de densidade relativa

13

.

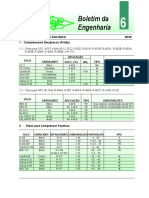

Tabela 1. Exemplo da variao de abundncia em uma dada localidade. Escaravelhos coletados no

Mediterrneo. No total foram coletados 2.281 insetos. Uma nica espcie tem quase 74% da amostra total.

Fonte: Gaston

12

.

Nmero de espcies capturadas Abundncia de indivduos Porcentagem da amostragem

1 1 0.04

2 1 0.04

3 1 0.04

4 2 0.09

5 3 0.13

6 5 0.22

7 5 0.22

8 7 0.31

9 10 0.44

10 13 0.57

11 18 0.79

12 21 0.92

13 28 1.23

14 31 1.36

15 49 2.15

16 67 2.94

17 97 4.25

18 107 4.69

19 130 5.70

20 1685 73.87

29

Dependendo da rea de amostragem, uma espcie pode estar

ausente ou apresentar um baixo nmero de indivduos. Um carnvoro

tem densidade (relativa ou absoluta) menor do que suas presas.

Animais grandes tm densidade menor do que animais pequenos. Por

isso, a raridade no um valor absoluto e, quando esta considerada

em relao ao tamanho da populao, as caractersticas biolgicas da

espcie em questo devem ser levadas em considerao. Uma espcie

pode ser rara numa localidade e em outra no. Quando se diz que uma

espcie rara, pode-se imaginar que em qualquer amostragem em sua

rea de distribuio geogrca, ela estar sempre entre as 20% menos

abundantes.

Um outro critrio de raridade refere-se distribuio geogrca.

Uma espcie que tem uma ampla distribuio geogrca apresenta

maior nmero de populaes do que outra com distribuio geogrca

mais restrita. Se ambas apresentam densidades locais similares, a de

menor distribuio deve ser considerada a mais rara.

Quando uma espcie s ocorre numa determinada regio, diz se

que ela endmica. Comparativamente a uma espcie no endmica,

isto , que ocorre em uma grande rea, sua abundncia, ou seja, o

tamanho total da populao da espcie, ser menor e, eventualmente,

ela pode ser considerada rara. Note que o endemismo pode se referir a

uma rea relativamente pequena, por exemplo, a um trecho da Serra do

Mar ou, a uma rea relativamente grande, por exemplo, a Floresta Atln-

tica. Tanto uma espcie com endemismo restrito a uma rea pequena,

quanto outra a uma rea maior, podem ser ou no raras.

Note-se que a raridade local ocorre freqentemente, pois como vis-

to no item sobre metapopulao, vrios fatores levam a uma densidade

varivel em cada mancha de ambiente na qual a espcie pode existir.

5. Comunidades e sua montagem

Denomina-se comunidade bitica, ou simplesmente comunidade,

a reunio das vrias espcies que ocorrem juntas num dado trato de

terra ou volume de gua

14

. Uma questo debatida se esta reunio ao

acaso, consistindo de espcies que esto juntas somente porque suas

distribuies geogrcas coincidem ou, se existem regras na natureza

que determinam sua montagem

15,16

. Considera-se que tanto fatores do

acaso como regras de montagem ou de reunio (assembly rules), con-

tribuem para a existncia destes ensembless de espcies, que nada mais

so do que conjuntos de espcies cujos membros so considerados

como partes de um todo.

As condies para uma comunidade reunir-se dependem tanto de

fatores dependentes da densidade, isto , dos nichos existentes, quanto

dos fatores do habitat. O nicho ecolgico pode ser considerado como

as relaes positivas ou negativas entre as populaes de uma comuni-

dade

3,17

. Uma espcie de animal tem outras como fonte de alimentos e,

freqentemente, espcies determinadas. Por sua vez, esta espcie ser

presa de outras. Assim, a espcie tem sua existncia e sua abundncia,

determinada por outras com as quais se relaciona. Da mesma forma,

ela tem restries a sua existncia dependendo do habitat em que sua

30

F

r

a

g

m

e

n

t

a

o

:

a

l

g

u

n

s

c

o

n

c

e

i

t

o

s

populao est, como visto no item sobre habitats. As regras de reunio,

portanto, so determinadas por fatores dependentes das densidades das

espcies e dos habitats existentes num dado local

18,19

.

As regras de reunio so, julga-se, parte da explicao para a obser-

vao de que a composio das comunidades difere em lugares distin-

tos. Estes ensembless podem ter composies variveis no tempo e no

espao, tanto em nmero de espcies quanto na abundncia de cada

uma. Quando uma espcie entra numa comunidade, mais provvel

que ela pertena a um grupo funcional ainda no representado at que

todos os grupos funcionais estejam presentes. Ento, um novo ciclo se

inicia com uma segunda espcie entrando em um dos grupos funcio-

nais j existentes e assim por diante, at completar o ciclo. No entanto,

parece que existem regras de entrada uma vez que a combinao de

espcies j existentes pode impedir, ou favorecer, a entrada de novas

espcies. Uma comunidade que tem seu habitat alterado perder esp-

cies, e isto pode implicar em modicaes do habitat. Por exemplo, caso

a perda seja tal que, somente as espcies vagabundas permaneam, a

comunidade poder permanecer com baixa diversidade.

6. Diversidade

Biodiversidade uma contrao da expresso diversidade biolgica.

Diversidade a condio ou qualidade de ser diverso, de ter componen-

tes diferentes em um conjunto. Biodiversidade, ou simplesmente diver-

sidade, engloba vrias diversidades

20

. Em geral, ela signica a riqueza

de espcies, isto , quantas espcies existem em um local, regio ou no

mundo. Mas o conceito refere-se a trs nveis de diversidade biolgica:

a diversidade intraespecca (dentro da mesma espcie), entre espcies

e entre comunidades. Talvez seja prefervel denominar estes nveis de

gentico, organismal e ecolgico

20

.

Os organismos de uma dada espcie diferem em suas caractersticas

hereditrias. Para cada gene considerado existem vrios alelos variantes

deste gene, o que implica em caractersticas diversas na populao. Dado

um locus gnico (ou mais simplesmente, um gene), sua diversidade (H

e

)

a chance de que dois alelos ao acaso sejam diferentes. Formalmente

tem se:

H

e

= 1- p

i

2

, onde p

i

a freqncia do isimo alelo

A anlise da diversidade gentica baseia-se neste conceito

21

. Vrios

fenmenos podem diminuir a diversidade gentica como, por exemplo,

populaes muito pequenas. A diversidade gentica fundamental para

que uma espcie possa existir no tempo e no espao. A seleo natural

atua a partir desta diversidade, aumentando a freqncia dos alelos que,

numa dada situao ambiental, aumentam sua aptido darwiniana. Des-

ta maneira, em cada momento ou lugar uma populao ter freqncias

diferentes dos vrios alelos de um gene. Quando a situao diferente,

outros alelos podem ser favorecidos e ento, a freqncia muda. Assim

sendo, a manuteno da diversidade gentica fundamental para a con-

tnua existncia da espcie, bem como para sua evoluo.

31

Existe diversidade de habitats em funo da heterogeneidade

do ambiente fsico. Desta forma, as comunidades so reunies hete-

rogneas, pois os organismos ocupam o espao de acordo com as

condies fsicas de cada ponto e com os outros organismos que l

existem. H, portanto, uma estruturao da comunidade

22

. Esta comuni-

dade, como um ensemble, tem uma diversidade de espcies.

Numa escala maior pode-se observar grandes conjuntos de comu-

nidades com caractersticas similares, mas diferindo de outros conjuntos

equivalentes, formando o que se denomina de diversidade de ecossiste-

mas ou, mais apropriadamente, a biodiversidade de comunidades.

A diversidade organismal refere se diversidade de espcies e pode

ser tratada por diferentes componentes, por exemplo, local ou regional,

tambm tratados como diversidade alfa () referente diversidade local

ou gama () referente diversidade regional

23

. A diversidade local dada

pelo nmero de espcies encontradas em uma determinada rea de rela-

tiva homogeneidade ambiental, ou seja, composta pelo mesmo tipo de

habitat. Essa diversidade certamente inuenciada pela denio de

habitat, rea e esforo de amostragem nas coletas dos organismos ali

presentes.

A diversidade regional, por sua vez, dada pelo nmero total

de espcies encontradas em todos os tipos de habitat de uma regio.

Novamente esse conceito torna-se malevel de acordo com as

denies de regio. Geralmente, os eclogos tratam como regio uma

rea geogrca sem barreiras que, efetivamente, impeam a disperso

de indivduos. Sendo assim, cabe a ressalva de que os limites de uma

regio variam de acordo com o tipo de organismo estudado

24

.

Quando cada espcie ocorre em todos os habitats de uma regio,

a diversidade e so iguais. Contudo, essa uma situao difcil de

ser encontrada em ambientes naturais, pois raramente as espcies esto

dispostas de forma to homognea no ambiente devido s diferentes

histrias de vida.

Quando algumas espcies (animais ou vegetais) ocorrem em

apenas alguns habitats particulares, tem se valores diferentes de diver-

sidades locais, caso em que a diversidade regional passa a ser o produto

da mdia das diversidades locais e do nmero de habitats presentes. A

esse componente d-se o nome de diversidade beta (), tambm conhe-

cida como turnover de espcies. A diversidade , portanto, fornece a

variao na composio de espcies entre uma localidade e outra.

Existem diversas maneiras de se estimar a diversidade . Uma

maneira simples identicar o nmero de habitats ocupados pelas

espcies da regio

24

. Quando todas as espcies presentes so generalis-

tas, existe, efetivamente, apenas um habitat e a diversidade , igual a

1. medida que ocorre uma especializao das espcies, mais habitats

so reconhecidos, aumentando o valor da diversidade . No entanto, se

a sobreposio entre as espcies for muito grande, esse mtodo pode

tornar-se pouco preciso. Ento, a diversidade beta poder ser estimada

simplesmente pela razo entre a diversidade gama e a alfa ( = / ).

32

F

r

a

g

m

e

n

t

a

o

:

a

l

g

u

n

s

c

o

n

c

e

i

t

o

s

7. Fragmentao

Fragmentao o processo de separar um todo em partes.

Fragmento, portanto, uma parte retirada de um todo. No contexto

deste livro, considera-se fragmentao como sendo a diviso em partes

de uma dada unidade do ambiente, partes estas que passam a ter

condies ambientais diferentes em seu entorno. Em geral, quando se

fala em fragmentao pensa-se numa oresta que foi derrubada, mas

que partes dela foram deixadas mais ou menos intactas. Entretanto, a

fragmentao pode referir-se s alteraes no habitat original, terrestre

ou aqutico. Neste caso, a fragmentao o processo no qual um

habitat contnuo dividido em manchas, ou fragmentos, mais ou menos

isoladas

25

.

Os fragmentos so afetados por problemas direta e indiretamente

relacionados fragmentao

26

, tal como o efeito da distncia entre os

fragmentos, ou o grau de isolamento; o tamanho e a forma do fragmen-

to; o tipo de matriz circundante e o efeito de borda. O tamanho e a forma

do fragmento diferem do habitat original em dois pontos principais:

1) os fragmentos apresentam uma alta relao borda/rea e, 2) o cen-

tro de cada fragmento prximo a uma borda.

O processo global de fragmentao de habitats , possivelmente, a

mais profunda alterao causada pelo homem ao meio ambiente. Muitos

habitats naturais que eram quase contnuos foram transformados em

paisagens semelhantes a um mosaico, composto por manchas isoladas

de habitat original. Intensa fragmentao de habitats vem acontecendo

na maioria das regies tropicais

27

. Para Harrison

10

, existem trs principais

categorias de mudanas que tm se tornando freqentes nas orestas

do mundo: 1) a reduo na rea total da oresta; 2) a converso de

orestas, naturalmente estruturadas, em plantaes e monoculturas e, 3)

a fragmentao progressiva de remanescentes de orestas naturais em

pequenas manchas, isoladas por plantaes ou pelo desenvolvimento

agrcola, industrial ou urbano. um processo que ocorre na Europa

desde h muito tempo e que aumentou, particularmente, a partir do

Sculo XIX. Este mesmo processo vem ocorrendo no Brasil desde sua

conquista pelos europeus.

8. Fragmentao e habitats

Considerando a fragmentao como a alterao de habitats, o

resultado deste processo a criao, em larga escala, de habitats ruins,

ou negativos, para um grande nmero de espcies. Este fato pode ser

exemplicado pela simulao mostrada na Figura 3.

O mapa mostra a distribuio da qualidade de habitat numa regio

com a vegetao original, em relao a uma espcie hipottica. A maior

parte da rea pode ter populaes desta espcie, as quais, em condies

de recursos favorveis, podem atingir sua abundncia mxima ou algo

prximo disto. Os eventuais excessos de populaes podem sobreviver

nas reas de habitat de menor qualidade. Nesta simulao, quase metade

33

da rea tem habitats bons e a rea com habitats negativos, desprezvel

(Tabela 2), bem como o efeito de borda.

Habitats de uma regio no alterada em relao aptido de uma dada espcie. Situao

Inicial. Nesta simulao v-se a distribuio da qualidade dos habitats.

Fig.3

Situao inicial

Qualidade do habitat rea % da rea

Bom 38,77 47,86

Ruim 41,49 51,22

Negativo 0,74 0,91

Imediatamente aps o desmatamento

Qualidade do habitat rea % da rea

Bom 12,19 15,05

Ruim 43,90 54,20

Negativo 24,91 30,75

Algum tempo aps o desmatamento

Qualidade do habitat rea % da rea

Bom 5,23 6,46

Ruim 30,22 37,31

Negativo 45,55 56,23

Tabela 2. Mudanas na qualidade do habitat em rea sujeita fragmentao. Os dados correspondem

anlise das reas das Figuras 3 a 5. A rea total em todas as guras de 81ha Habitats com w>0,55 foram

considerados bons; 0,55<w>0,05 ruins e, w<0,05 negativos, onde w a aptido.

34

F

r

a

g

m

e

n

t

a

o

:

a

l

g

u

n

s

c

o

n

c

e

i

t

o

s

Na Figura 4, tem-se o efeito do desmatamento logo aps sua

ocorrncia. A parte negativa sobe para praticamente um quarto da rea e

a rea boa reduzida em 12,19%. O desmatamento foi ao acaso. Mesmo

assim, a aptido possvel a um indivduo de uma espcie hipottica,

reduz-se muito. Isto signica a diminuio da probabilidade de cada

indivduo de sobreviver at a idade reprodutiva e reproduzir-se. Assim

sendo, a abundncia da espcie na regio diminui proporcionalmente

diminuio da rea de habitat no negativo.

Na Figura 5, v-se o que acontece algum tempo aps o desmatamen-

to. Mesmo que a derrubada de rvores cesse, vrios efeitos ocorrem nos

fragmentos causando modicaes na qualidade do habitat para a esp-

cie aqui considerada. A rea de habitat negativo muito grande (Tabela

2) e est distribuda de tal forma, que os indivduos gastam muito tempo

buscando reas no negativas. Como visto, a aptido mdia de um dado

indivduo diminui muito na regio toda vez que ele tem que gastar mais

tempo em reas de m qualidade ou em reas negativas. Nesse caso, o

efeito de borda passa a ser signicativo.

A fragmentao, portanto, implica na restrio da aptido de certas

espcies na rea fragmentada. No entanto, reas negativas para uma

espcie podem ser de boa qualidade para outras. Nem todas as esp-

cies so afetadas da mesma forma pelo processo de fragmentao.

Mas, com certeza, este processo muda os mesohabitats e microhabitats

disponveis, bem como todas as espcies e, portanto, todas as comuni-

dades so afetadas.

Alm da reduo do tamanho de habitat, o desmatamento e a

fragmentao levam modicao do habitat remanescente devido

Habitats de uma regio, imediatamente aps o desmatamento, ou a fragmentao, em relao

aptido de uma dada espcie. A regio mostrada na Figura 1 depois de removida a vegetao

original de uma grande rea, restando apenas fragmentos. Note-se que no apenas a quanti-

dade de habitats bons diminui, mas tambm a qualidade destes inferior s mesmas reas em

condies originais.

Fig.4

35

Habitats de uma regio depois da fragmentao em relao aptido de uma dada espcie.

Algum tempo depois do desmatamento. A regio mostrada na Figura 2 depois de mais tempo

tem diminuda ainda mais a rea de habitats de boa qualidade, mesmo que a rea dos fragmen-

tos seja a mesma.

Fig.5

inuncia dos habitats alterados criados ao seu redor o chamado efeito

de borda. Estas alteraes na borda do fragmento podem ser de nature-

za abitica (microclimticas), bitica direta (distribuio e abundncia

de espcies) ou indireta (alteraes nas interaes entre organismos),

causadas pelo contato da matriz com os fragmentos, propiciadas pelas

condies diferenciadas do meio circundante desta vegetao

28

. Muitas

evidncias empricas sugerem que, pelo menos no mdio prazo, estas

mudanas qualitativas no habitat remanescente causam alteraes das

comunidades biolgicas, em muitos casos mais evidentes do que a

reduo do tamanho das populaes

29

.

9. Fragmentao e populaes

A diminuio da rea de habitat favorvel a uma determinada

espcie, leva a uma menor abundncia regional desta espcie, j que

a diminuio da aptido signica menores taxas de sobrevivncia e

reproduo. Uma rea menor de habitat de boa qualidade acarreta

menores populaes e, eventuais excedentes populacionais migram

para outras reas, onde passam a competir com as populaes residen-

tes ou ento, podem deslocar-se para reas de m qualidade.

Na Tabela 2, tem-se a conseqncia, em rea, da mudana de habitats

na simulao das Figuras 3 a 5. Pode-se supor que a densidade absoluta

da espcie, ou seja, o nmero de indivduos por rea, seja proporcio-

nal qualidade do habitat. Assim, habitats melhores podem ter maior

densidade absoluta. Se a rea de habitats bons diminuir, a abundncia

36

F

r

a

g

m

e

n

t

a

o

:

a

l

g

u

n

s

c

o

n

c

e

i

t

o

s

total diminuir na mesma proporo. Se os habitats de menor qualidade

tambm diminuem, menor ser a abundncia regional da populao. As

reas de qualidade negativa so aquelas onde as populaes da espcie

no podem subsistir. O aumento da rea negativa traz conseqncias

metapopulacionais importantes, dicultando, ou mesmo impedindo, os

movimentos migratrios na metapopulao. Muitas vezes, as popula-

es locais cam isoladas e as distncias so to grandes que o mov-

imento entre as manchas de habitat mais ou menos favorveis, pode

tornar-se impossvel. Assim, na medida em que as populaes locais

so extintas, no h repovoamento. No limite, muitas espcies podem

car restritas a uma, ou a algumas manchas e sua extino torna-se uma

questo de tempo.

O processo de fragmentao causado pelo homem tem como carac-

tersticas principais a sua ocorrncia em grande escala de espao numa

pequena escala de tempo. Durante o processo, as manchas de habitat

remanescentes, os fragmentos, ao acaso vo desfavorecer as espcies

cujas manchas tenham sido destrudas em maior quantidade.

A distncia entre os fragmentos e o isolamento entre estes, so

responsveis pelo grau de conectividade entre os fragmentos e o habi-

tat contnuo. Populaes de plantas e animais em fragmentos isolados

tm menores taxas de migrao e disperso e, em geral, com o tempo

sofrem problemas de troca gnica e declnio populacional.

Uma conseqncia teoricamente importante a estrutura gentica

da populao isolada em um fragmento. A diversidade gentica pode

manter-se desde que nenhum gene seja perdido. Genes podem ser

mantidos se os alelos forem recessivos e estiverem presentes devido

heterozigosidade. Por exemplo, um gene com dois alelos, a e A, podem

existir como aa, AA e Aa. Mesmo que haja uma freqncia baixa de aa

por no ser uma combinao favorecida pela seleo natural, o alelo a

poder continuar existindo em baixa freqncia quando estiver na com-

binao Aa, pois o fentipo favorecido seria o dominante. No entanto,

ao acaso, num processo denominado deriva gentica, o alelo recessivo

pode ser eliminado da populao. Como em geral, existem mais alelos

(por exemplo, A

1

A

2

a

1

a

2

), o nmero de combinaes pode ser maior

do que trs. Ao acaso, alguns destes alelos podem perder-se em uma

populao, pois alguns indivduos com uma dada combinao podem

no estar reproduzindo e o alelo pode desaparecer na gerao seguinte.

Assim, a deriva pode diminuir a diversidade gentica. Eventualmente, os

alelos perdidos podem ter combinaes favorecidas pela seleo natural

e sua perda signica a diminuio da aptido mdia da populao. Os

eventos de migrao dentro da metapopulao acabam fazendo com

que as freqncias sejam similares nas populaes envolvidas. De vez

em quando, uma populao pode simplesmente extinguir-se localmente

como resultado da deriva gentica. Caso exista diculdade na migrao

devido ao processo de fragmentao, existir tambm diculdade no

uxo gnico entre as populaes da regio e, conseqentemente, extin-

es locais sero mais freqentes.

As extines locais devidas deriva gentica no representam

maiores problemas se o habitat favorvel puder ser recolonizado. Mas

se a recolonizao for difcil ou impossvel, o resultado ser a diminuio

na abundncia regional da espcie.

37

10. Fragmentao e espcies raras

Existem causas variadas para a raridade, uma delas a alta espe-

cializao em termos de habitat ou de nichos restritos

12

. A diminuio

da rea de habitat de boa qualidade para uma espcie rara afeta muito

suas chances de continuar existindo. Por exemplo, o mico-leo-dourado

uma espcie que tem preferncia por orestas paludosas como habi-

tat

30

, que era muito comum nas baixadas costeiras do Estado do Rio de

Janeiro, mas no era contnuo. A espcie pode sobreviver nas orestas

de baixadas utilizando-as como habitats no timos e, portanto, foi

possvel manter sua metapopulao. O processo relativamente recente

(cerca de 30 anos) de drenagem das reas baixas levou a diminuio

drstica de seus habitats melhores, ao mesmo tempo em que as ores-

tas de terras secas tambm foram derrubadas. A espcie endmica das

orestas de baixadas uminenses. O processo de alterao dos habitats

da regio levou-a a tornar-se rara por qualquer conceito que se tenha

de raridade e ela, hoje, est criticamente ameaada de extino

30

. Este

exemplo mostra de maneira clara, uma possvel conseqncia do pro-

cesso de fragmentao que pode criar espcies raras ou mesmo, lev-las

extino.

11. Fragmentao e comunidades

As regras de reunio de espcies em comunidades indicam que

existem condies gerais de macrohabitat que, por sua vez, esto deter-

minando hierarquicamente os meso e microhabitats regionais. Assim,

numa dada regio, certas comunidades podem montar-se caso existam

habitats que o permitam e elas sero distintas dependendo dos meso-

habitats existentes

31

.

As regras de montagem no so necessariamente rgidas. Por

exemplo, certas espcies com um determinado papel funcional na

comunidade podem ser substitudas por outras com funes similares

ou prximas. Uma espcie pode ter uma restrio grande de micro ou

mesohabitat

32

ou pode transitar com facilidade entre os mesohabitats

existentes

33,34,35

. No entanto, quando as condies originais so

amplamente alteradas, aproximando-se do modelo da Figura 5, comea

haver perda de espcies e a comunidade restante ca empobrecida (ver

exemplo na referncia 18). No entanto, mesmo com a perda de espcies

os fragmentos podem conservar parte da comunidade original, mas as

diculdades criadas pela distncia entre os fragmentos, assim como

a diminuio de habitats, freqentemente, dicultam a existncia de

reas demonstrativas da reunio original, mesmo quando existe alguma

conectividade entre os fragmentos originais

36

.

38

F

r

a

g

m

e

n

t

a

o

:

a

l

g

u

n

s

c

o

n

c

e

i

t

o

s

12. Fragmentao e diversidade

Como visto, as regras de montagem dizem que a entrada de esp-

cies dicultada ou facilitada pelas espcies j presentes. A perda de

habitats levando ao desaparecimento de algumas espcies pode impedir

outras de persistirem ou de recolonizarem o fragmento. Algumas esp-

cies com papel funcional mltiplo podem tambm dicultar, ou impedir,

que outras espcies persistam ou recolonizem determinado fragmento.

Dependendo do tamanho do fragmento, algumas espcies podem no

subsistir, pois necessitam de reas maiores para seus movimentos

37,38

. O

resultado o depauperamento da diversidade. Um estudo muito interes-

sante feito em diversos fragmentos orestais em Minas Gerais, mostrou

perda de diversidade em fragmentos menores, isto , foi observado um

menor nmero de espcies num dado fragmento do que seria de se

esperar pela diversidade da regio. O estudo indicou que isto se deve

ao aumento de uma determinada espcie com papel mltiplo, no caso o

gamb (Didelphis aurita), que parece competir com vrias outras sendo

tambm um predador

33

.