Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Fabio

Fabio

Enviado por

PriscillaScuraDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Fabio

Fabio

Enviado por

PriscillaScuraDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Textos Brasileiros

BREVES NOTAS SOBRE TCNICA LEGISLATIVA

FBIO MXIMO DE CARVALHO MARROQUIM

SUMRIO

1.INTRODUO.

2.O PRINCPIO DA LEGALIDADE E ESTADO DE DIREITO

3. O SISTEMA NORMATIVO

4.A FUNO LEGISLATIVA

5.A FORMAO DAS LEIS

6. A TCNICA DE ELABORAO DAS LEIS

7. A ESTRUTURA DA LEI

8. A REDAO DA LEI

8.1. A alterao da lei

8.2. A consolidao das leis

9. CONCLUSO

1. INTRODUO

mxima latina ubi societas, ibi jus em que assenta o princpio de que onde h sociedade h Direito e, assim, de que no se pode admitir o Direito fora da sociedade, nem sociedade sem Direito, podese acrescentar outra, corolrio da primeira: ubi jus, ibi lex, para expressar a idia que onde h Direito, h

lei e, em contrapartida, que no se pode admitir Direito extra legal.

Sendo o homem, por natureza, gregrio, sua convivncia em sociedade desde sempre se baseou

em alguma espcie de ordem consubstanciada em regras impositivas de conduta, em leis, portanto.

Atribuda inspirao divina ou reconhecida como expresso da vontade humana, haurida nos

templos ou dos orculos, construda pelos conselhos de notveis ou pelos cidados na gora da polis grega, nos palcios da monarquia absolutista, ou nas assemblias legislativas, a lei ostenta uma caracterstica

que lhe imanente: expresso do Direito e, como tal, manifestao do poder.

O Direito, ensina Miguel Reale2, origina-se do poder, de um poder indiscutido. E explica:

No prescinde dessa caracterstica por dois planos. Um, sob a tica de quem detm o poder; o outro na pele de quem se sujeita a ele. No pode haver superposio de poderes. Dois poderes no podem

mandar nas mesmas pessoas, no mesmo tempo e lugar, sobre a mesma matria. Haveria disputa de foras,

pois os sditos no saberiam a quem se sujeitar. O poder precisa se fundamentar em consenso e fora, se

deseja estabilidade. Estabilidade esta para editar normas que o efetivem.

1

2

Professor Adjunto do Departamento de Direito Pblico do CJUR/UFAL, e Procurador de Estado aposentado.

REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. So Paulo: Saraiva, 1968.

A elaborao legislativa, assim, desempenha papel relevante, seno essencial, posto que desvelando o substrato da norma jurdica, constitui instrumento, veculo de manifestao do Direito. Malgrado

sua evidente importncia, paradoxalmente a tcnica legislativa no tem sido devidamente valorizada na

formao dos bacharis em Direito, j que poucos so os cursos que a incorporam no currculo como disciplina autnoma.

2. O PRINCPIO DA LEGALIDADE E ESTADO DE DIREITO

A lei tambm est na base da idia de Estado de Direito, cujos alicerces assentam tanto no princpio da separao dos poderes quanto no da legalidade a que est submetida toda a atividade da Administrao Pblica. Como observam Enterra & Fernadez3

[...] toda a organizao poltica apia-se necessariamente em uma concepo determinada de Direito e atua a partir e em razo dela. Na medida em que todo poder pretende ser legtimo, todo o poder um

poder jurdico ou, de forma mais direta, toda a forma histrica de Estado um Estado de Direito.

O Estado de Direito, anota Mendes4,

[...] busca submeter todas as relaes ao regime da lei. da essncia do sistema democrtico, por

outro lado, que as decises fundamentais para a vida da sociedade sejam tomadas pelo Poder Legislativo,

instituio fundamental do regime democrtico representativo. Assim, v-se o legislador confrontado com

ampla e variada demanda por novas normas. A competncia legislativa implica responsabilidade e impe ao

legislador a obrigao de empreender as providncias essenciais reclamadas. Compete a ele no s a concretizao genrica da vontade constitucional. Cumpre-lhe, igualmente, colmatar as lacunas ou corrigir os

defeitos identificados na legislao em vigor. O poder de legislar converte-se, pois, num dever de legislar.

O princpio da legalidade, a idia de que tanto o Estado quanto o cidado esto sujeitos ao mesmo

sistema normativo, nascido da vontade da maioria, coloca em relevo a formulao da lei, expresso dessa

vontade, base fixadora de parmetros, baliza de comportamento de administradores e administrados.

3. O SISTEMA NORMATIVO

O vocbulo sistema, do grego sstema, 'reunio', 'grupo', significa conjunto de elementos, materiais ou ideais, entre os quais se possa encontrar ou definir alguma relao5. Na lio de De Plcido e Silva6,

[...] exprime o conjunto de regras e princpios sobre uma matria, tendo relaes entre si, formando um corpo de doutrinas e contribuindo para a realizao de um fim. Sistema jurdico o conjunto de

regras e de princpios que se instituem e se adotam para regular todo o corpo de leis de um pas.

Por sistema normativo, portanto, entende-se o plexo de instrumentos legais que, no mbito de determinado Estado e em determinada poca, delineia tanto a estrutura do Estado e o exerccio do poder,

quanto as relaes entre governantes e governados e aquelas de ordem intersubjetiva que se desenrolam

entre os cidados.

Os sistemas normativos modernos tm na Constituio a sua culminncia, o seu pice. Todas as

outras normas que os integram tm forosamente que ser congruentes com as disposies dela, sob pena

de rejeio, por inconstitucionais. As normas, dentro do sistema, estruturam-se em ordem escalar, hierarquicamente dispostas, partindo da Constituio e passando por todo um elenco de normas ditas infracons3

ENTERRA, Eduardo Garca de & FERNANDEZ, Toms Ramon. Curso de Direito Administrativo. So Paulo: RT, 1991

p.368.

4

MENDES, Gilmar. Questes fundamentais de tcnica legislativa. Revista Dilogo Jurdico, Salvador, CAJ Centro de

Atualizao Jurdica, v. 1, n. 7, outubro, 2001. Disponvel em: http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 18 de dezembro

de 2001.

5

FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Novo Aurlio Sculo XX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira 1999.

6

DE PLCIDO E SILVA. Vocabulrio Jurdico. So Paulo: Forense, 1975, t. 4, p. 1458.

titucionais, subalternas, tais como a lei complementar, a lei ordinria, a medida provisria, o decreto,

dentre outras.

O conjunto, numa concepo ideal, forma como que um painel onde as normas de menor grau hierrquico se harmonizam com as de grau superior, e estas, por sua vez, se conformam com a Constituio.

A coerncia interna e a interao so a meta perseguida na composio do sistema normativo no

Estado de Direito.

4. A FUNO LEGISLATIVA

mediante o exerccio da funo legislativa que se procede a renovao do sistema normativo, a

criao de novas normas ou a adaptao das existentes de modo a conform-las s necessidades emergentes da sociedade. Segundo Mendes7,

[...]as normas jurdicas cumprem, no Estado de Direito, a nobre tarefa de concretizar a Constituio. Elas devem criar os fundamentos de justia e segurana que asseguram um desenvolvimento social harmnico dentro de um contexto de paz e de liberdade.

A funo legislativa no atribuio exclusiva de um dos Poderes do Estado o Legislativo. Ela

compartilhada pelos outros Poderes e, de certa forma, pelos prprios cidados, quando a eles se estende

a capacidade de iniciativa das leis. Com efeito, o princpio da separao de poderes, de especializao das

funes estatais, substrato da idia de Estado de Direito, hoje no mais subsiste, pelo menos na pureza ou

no radicalismo de sua concepo original. Basta compulsar as modernas constituies para concluir que,

em realidade, as funes estatais (executiva, legislativa e judicante) no somente se interpenetram, mas

interagem, so compartilhadas. Assim, o Executivo, em certas circunstncias, legisla, e o Legislativo

julga.

Em nosso sistema Constitucional, por exemplo, a iniciativa das leis, dependendo da matria, pode

ser competncia do Executivo, do Legislativo ou do Judicirio, sendo ainda admitida a iniciativa popular.

Nesse particular, em funo do modelo de governo que adotamos, o presidencialista, cabe ao Executivo

parcela mais significativa no que concerne iniciativa das leis. Para verificar, basta compulsar o artigo

61, 1 da Carta de 1988 que atribui ao Presidente da Repblica, dentre outras, a iniciativa privativa das

leis que fixem ou modifiquem os efetivos das foras armadas, disponham sobre a criao de cargos, funes ou empregos pblicos na administrao direta e autrquica ou aumento de sua remunerao, a organizao administrativa e judiciria, matria tributria e oramentria, servios pblicos e pessoal da administrao dos territrios. H ainda que considerar a capacidade, que do Executivo, de adotar medidas

provisrias, com fora de lei, consoante dispe o artigo 62 da Constituio Federal. Sua participao no

processo legislativo se manifesta ainda por meio da sano e do poder de veto.

A esse respeito observa Clve8:

A atividade legislativa sofistica-se com o correr do tempo, sendo certo que a sombra do Executivo

fica cada vez mais presente. Outros artifcios, mediante os quais o governo influi fortemente na atividade legislativa do Estado, irrompem. Tais mecanismos podem ser (i) formais, quando expressamente regulados

pelo Direito Constitucional ou (ii) informais quando, a despeito de bastante utilizados, no so formalmente

regulados pelo direito. Ambos sugerem um poder, direto ou indireto, capaz de dirigir a produo legislativa.

A iniciativa popular, contemplada no 2 do artigo 61 da Constituio, pode ser exercida pela apresentao Cmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mnimo, um por cento do eleitorado nacional, distribudo pelo menos por cinco Estados, com no menos de trs dcimos por cento dos

eleitores de cada um deles.

7

MENDES, Gilmar . Questes fundamentais de tcnica legislativa. Revista Dilogo Jurdico, Salvador, CAJ Centro de

Atualizao Jurdica, v. 1, n. 7, outubro, 2001. Disponvel em: http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 18 de dezembro

de 2001.

8

CLVE, Clmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 2 Ed. So Paulo: R.T. 2000 p.122.

O Judicirio, exercendo o controle tanto concentrado quanto difuso da constitucionalidade, desempenha papel fundamental no aperfeioamento do sistema. ele, em ltima anlise que, buscando a

consistncia e a coerncia interna da norma mediante sua aplicao ao caso concreto, expurga do sistema

aquelas que, por discrepantes, a ele no se ajustam.

5. A FORMAO DAS LEIS

Enquanto manifestao da vontade coletiva, a lei tem como fonte natural, na democracia, a sociedade. em suas necessidades, aspiraes e desejos explcitos ou implcitos que, ao fim e ao cabo, encontra-se o substrato da lei.

A lei, portanto, tem seu nascedouro no entrechoque de idias e vontades, de desejos e aspiraes,

de tendncias que se manifestam no convvio dos homens em sociedade.

Nesse passo, cumpre frisar o papel do poltico, daquele que, interessado no bem estar da polis,

sensvel o suficiente para, a partir de uma miscelnea de informaes, detectar o sentimento geral e identificar tendncias legtimas, interpret-las e exprimi-las.

Numa tica prospectiva, ao poltico tambm incumbe a proposio de normas capazes de prevenir

conflitos que possam surgir da crescente complexidade das relaes interpessoais decorrentes de fenmenos tais como a universalizao do comrcio virtual, a formao de blocos econmicos, a compatibilizao da atividade produtiva com a preservao do meio ambiente, o emprego racional dos recursos hdricos e outros tantos com que se depara o gnero humano nos umbrais deste novo sculo, conseqncia

inexorvel do avano tecnolgico e das novas necessidades por ele geradas.

Assumindo ser o poltico, pelo menos no plano ideal, algum capaz de desvelar as aspiraes coletivas, a formao das leis passa por duas fases distintas e complementares: uma, a identificao de seu

contedo, que a vontade coletiva dominante captada pelo poltico; outra, a de sua formulao, que a da

verbalizao dessa vontade, sua reduo a termo.

Essa ltima funo nem sempre levada a efeito diretamente pelo poltico que, a mais das vezes,

vale-se do auxlio de especialistas, familiarizados com o sistema jurdico e a tcnica de elaborao de leis.

A estes cabe produzir o texto de modo a que se insira no sistema jurdico sem macul-lo. Essa a funo

do tcnico legislativo.

Kildare Gonalves Carvalho9 observa que,

[...]no Brasil, por se tratar de um Estado Federal, o tcnico legislativo dever estar familiarizado

com a Constituio Federal, as Constituies Estaduais e as leis orgnicas municipais, com destaque para

a Constituio do Estado federado especfico, ou a lei orgnica municipal especfica, se se tratar de tcnico

legislativo estadual ou municipal, respectivamente. E mais adiante: so finalmente indispensveis para a

correta redao das leis os conhecimentos dos princpios gerais relativos elaborao das leis, e os de ortografia, gramtica, sintaxe e semntica.

A esses predicados acrescente-se um bom vocabulrio e domnio do vernculo, j que, como assinala Reed Dickerson10, redigir leis a forma de expresso mais rigorosa depois da matemtica.

6. A TCNICA DE ELABORAO DAS LEIS

A palavra escrita , na atualidade, a mais difundida, seno a nica forma de expresso do Direito.

A linguagem escrita o meio idneo para a promulgao de normas de todos os nveis. Escrever leis implica a utilizao de uma linguagem prpria, a linguagem jurdica, muitas vezes criticada ao argumento de

ser pouco clara. Essa falta de clareza, entretanto, constitui mais um defeito dos juristas do que uma fatal

imposio cientfica. Em que pese ser foroso reconhecer que dificilmente um ramo do conhecimento

humano poderia evoluir prescindindo de um linguajar prprio, de um jargo capaz de constituir-se em

9

CARVALHO, Kildare Gonalves. Tcnica Legislativa. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2001 p. 59.

DICKERSON, Reed. A arte de redigir leis, apud Kildare Gonalves de Carvalho. Obra citada, p. 15.

10

instrumento de comunicao preciso entre os iniciados, o equilbrio entre o tecnicismo da linguagem

jurdica e a linguagem comum que vai permitir que a lei no somente seja entendida por seus destinatrios, como que possa ser regulamentada e aplicada sem maior esforo de interpretao. A redao das

normas deve ser clara, inteligvel, precisa, exata e concreta, por meio do emprego de adequada tcnica

legislativa em sua formulao.

Por tcnica legislativa entende-se o emprego de frmulas e mtodos destinados a melhorar a qualidade da estruturao e da sistematizao dos instrumentos normativos, assim como o uso da linguagem.

Para melhor compreender este conceito, convm lanar mo de alguns dos princpios que instruem a tcnica legislativa, quais sejam: o da generalidade, da clareza, da preciso, da unidade de objeto e o da logicidade.

As normas devem ser gerais, isto , preordenadas para incidir sobre sujeitos inespecficos e se aplicar, indiferentemente, situao descrita na hiptese de incidncia nela configurada; ser claras, vale

dizer, conter, preferencialmente, termos de significado unvoco; ser precisas, ou seja, ser formuladas com

palavras certas para expressar a idia que se quer transmitir. Termos vagos, de mltiplo significado, devem ser evitados ou utilizados com parcimnia, e, mesmo assim, adequadamente, isto , postos de tal

modo que permitam ao intrprete apreender com preciso seu significado no contexto, possibilitando-lhe,

assim, desvelar a verdadeira inteno do legislador; ser explcitas, de modo a evitar interpretaes equivocadas, eliminando a necessidade de o intrprete recorrer a raciocnios hiperblicos ou a princpios implcitos para dar-lhes sentido ou extrair-lhes o significado; ser estruturadas segundo uma ordem lgica,

obedecendo ao princpio da unidade que pode se expressar genericamente pelo critrio da homogeneidade

ou, de modo particular, pelo da uniformidade, quando abarca apenas a estrutura da norma em si.

Nessa linha de raciocnio, a tcnica legislativa pode ser vista sob dois ngulos: um, mais abrangente, voltado para o sistema, que colima a chamada simplificao quantitativa do acervo legislativo;

outro, mais limitado, cujo escopo direcionado para o contedo e a coerncia interna de norma especfica, e que constitui a simplificao qualitativa. Em outras palavras, no dizer de Ferrara11,

[...] a simplificao quantitativa tende a contrair a massa dos materiais (lei de economia), classificando-os e reduzindo-os a categorias gerais, reagrupando sob forma abstrata as aplicaes dispersas e

concretas. A simplificao qualitativa, ao invs, tende a purificar a qualidade do material apresentando-o

numa forma interiormente ordenada em que as partes singulares se renem harmonicamente numa s unidade.

De acordo com Nader12,

[...] a formulao do Direito escrito pressupe contedo e forma: o primeiro diz respeito a um

composto normativo, cientificamente estudado, e o segundo trata da tcnica a ser aplicada na construo do

texto, de modo que este traduza as expresses exatas mediante o uso correto das palavras e expresses que o

compem.

Segundo Mendes,13

[...] h princpios constitucionais que norteiam a formulao das disposies legais, dentre eles o

princpio do Estado de Direito e alguns postulados dele derivados, dos quais se podem extrair requisitos que

devem orientar a elaborao de atos normativos. O princpio do Estado de Direito impe ostentem as normas jurdicas atributos como preciso ou determinabilidade, clareza, densidade, visando possibilitar a definio de posies juridicamente protegidas e o controle da legalidade e da ao administrativa.

A importncia da linguagem na tcnica legislativa pode ser aquilatada em sua justa medida, em

dois excertos do Sermo da Terceira Dominga da Quaresma, o famoso Sermo da Confisso, em que o

Padre Antnio Vieira14 faz uma objurgatria aos que escrevem, especialmente os legisladores, dizendo:

11

FERRARA. Interpretao e aplicao das leis, apud Kildare Gonalves Carvalho. Tcnica Legislativa. 2 ed. Belo Horizonte, Del Rey, 2001 p. 57.

12

NADER, Paulo. Introduo ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro:Forense, 1999 p. 275-87.

13

MENDES, Gilmar Ferreira. Questes fundamentais de tcnica legislativa, apud Cludia F. Rivera Bohn et alii. Elementos de

Tcnica Legislativa, teoria e prtica. Srgio A. Fabris Editor, p. 45.

14

VIEIRA, Antnio. Sermes. Porto: Lello & Irmos Editores, 1951, t. 3, p. 203.

Se perguntardes aos gramticos donde se deriva este nome calamidade, calamitas, respondervos-o que de calamo. E que quer dizer calamo? Quer dizer cana e pena, porque penas antigamente faziam-se de certas canas delgadas. Esta derivao ainda mais certa na poltica que na gramtica. Se as penas de que se serve o Rei no forem ss, destes calamos se derivaro todas as calamidades pblicas, e sero

veneno e enfermidade mortal da monarquia, em vez de serem sade dela.

Mais adiante indaga o pregador o que seria preciso para falsificar uma escritura, e responde: Bastar mudar um nome? Bastar mudar uma palavra? Bastar mudar uma cifra? Digo que muito menos basta. No necessrio para falsificar uma escritura mudar nomes, nem palavras, nem cifras, nem ainda letras; basta mudar um ponto e uma vrgula. Perguntaram os Controversistas se assim como na Sagrada

Escritura so de f as palavras, sero tambm de f os pontos e as vrgulas? E respondem que sim, porque

pontos e vrgulas determinam o sentido das palavras e variados os pontos e vrgulas, tambm o sentido se

varia. As palavras, porque formam a significao. Os pontos e vrgulas, porque distinguem e determinam

o sentido. E exemplifica:

Chegando as santas mulheres ao sepulcro, encontram deslocada a pedra que tapava a entrada.

Perguntaram ento por Jesus a um anjo que ali estava postado. E ele respondeu: surrexit, non est hic. Ressuscitou, no est aqui. Com estas palavras diz o Evangelista que Cristo ressuscitou e com as mesmas (se se

mudar a pontuao), pode dizer um herege que Cristo no ressuscitou. Surrexit? Non, est hic. Ressuscitou?

No, est aqui. De maneira que s com trocar pontos e vrgulas, com as mesmas palavras se diz que Cristo

ressuscitou, e f, e com as mesmas palavras se diz que Cristo no ressuscitou, e heresia. Vede quo arriscado ofcio o de uma pena na mo. Ofcio que, com mudar um ponto ou uma vrgula, da heresia pode

fazer f e da f heresia.

Observa ainda o notvel pregador:

Quantos delitos se enfeitam com uma penada? Quantos merecimentos se apagam com uma risca?

Quantas famas se escurecem com um borro? Para que vejam os que escrevem de quantos danos podem ser

causa, se a mo no for muito certa, se a pena no for muito aparada, se a tinta no for muito fina, se a regra no for muito direita, se o papel no for muito limpo. Eu no sei como no treme a mo a todos os ministros da pena, e muito mais queles que sobre os joelhos, aos ps do Rei, recebem os seus orculos, e os

interpretam e estendem. Eles so os que com um advrbio podem limitar ou ampliar fortunas; eles os que

com uma cifra podem adiantar direitos e atrasar preferncias; eles os que com uma palavra podem dar ou

tirar peso balana da justia; eles os que com uma clusula equivoca ou menos clara, podem deixar duvidoso e em questo, o que havia de ser certo e efetivo; eles, finalmente, os que do a ltima forma s resolues de que depende o ser ou o no ser de tudo.

7. A ESTRUTURA DA LEI

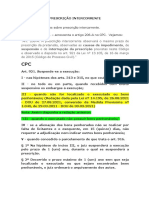

Em que pese a prtica secular e os princpios de h muito consagrados na doutrina, somente com o

advento da Lei Complementar n 95, de 26 de fevereiro de 1998, dando conseqncia ao pargrafo nico

do artigo 59 da Constituio Federal, foram estabelecidas regras cogentes sobre a elaborao, a redao, a

alterao e a consolidao das leis no Brasil. Suas diretrizes alcanam todos os atos normativos, estando

a ela sujeitas as emendas Constituio, as leis complementares, as leis ordinrias, as leis delegadas, as

medidas provisrias, os decretos tanto legislativos quanto executivos, as resolues e os demais atos de

regulamentao expedidos pelos rgos do Poder Executivo.

De acordo com seus preceitos, a estrutura bsica da lei obedecer a seguinte disposio: parte preliminar, compreendendo a epgrafe, a ementa, o prembulo, o enunciado do objeto e a indicao do mbito de aplicao das disposies normativas; parte normativa, compreendendo o texto das normas substantivas relacionadas com a matria regulada, e a parte final, compreendendo as disposies relacionadas

com as medidas necessrias implementao das normas de contedo substantivo, s disposies transitrias, e as clusulas de vigncia e de revogao, quando for o caso.

A L. C. 95/1998 define o modo como devem ser grafados e o contedo da epgrafe, da ementa e

do prembulo (Arts. 4, 5 e 6). Dispe sobre o contedo do artigo primeiro e relaciona os princpios regentes da elaborao legislativa (Art. 7). Estabelece que a indicao da vigncia da lei dever ser expressa, de modo a contemplar prazo razovel para que dela se tenha amplo conhecimento, e da clusula

de revogao, que dever indicar expressamente as leis ou disposies legais revogadas (Arts. 8 e 9).

Nesse particular, as alteraes introduzidas pela Lei Complementar 107, de 26 de abril de 2001, cuidaram

de dispor sobre a indicao da vigncia em leis que estabeleam perodo de vacncia entre a promulgao

e a entrada em vigor. Duas so as regras postas para essa hiptese: uma, a de que, neste caso, a lei dever

conter, obrigatoriamente, dispositivo que indique o nmero de dias de vacncia aps cujo decurso ela

entrar em vigor; outra, a de que, no cmputo do prazo de vacncia, consideram-se tanto o dies a quo

quanto o dies ad quem, fugindo assim regra geral de contagem de prazos posta no artigo 184 do Cdigo

de Processo Civil.

Diante da obrigao de ser a clusula de vigncia expressa, de se entender derrogada a disposio do art. 1 da Lei de Introduo ao Cdigo Civil15. Por outro lado, ao admitir o emprego da frmula

entra em vigor na data de sua publicao para as leis de pequena repercusso, a Lei Complementar coloca tanto o legislador quanto o interprete diante de uma expresso imprecisa. O que lei de pequena repercusso? Que parmetros havero de ser utilizados como referencial para determinar o grau de repercusso de um ato normativo? A matria, certamente, ensejar muitas discusses e controvrsias.

Quanto articulao, a L. C. 95/1998 incorpora princpios j assentes na doutrina e na prxis legislativa. Nesse passo, pertinente trazer colao a assertiva de Carneiro,16 de que o esprito humano

sempre se ocupou com a idia de ordenar os fenmenos de certa natureza em agrupamentos homogneos

e nenhum ramo do conhecimento pode organizar-se em bases cientficas enquanto no for objeto de um

esforo bsico de ordenamento de suas categorias e conceitos essenciais.

No caso da elaborao de leis, o ordenamento parte do artigo que constitui a unidade bsica do sistema. O artigo desdobra-se, em ordem decrescente de detalhamento, em pargrafos ou em incisos, os incisos em alneas e as alneas em itens, ou rene-se para compor unidades subseqentes, ou conjuntos de

ordem progressivamente superior, conforme a amplitude da matria legislada. Assim, o agrupamento de

artigos constitui a subseo; o de subsees, a seo; o de sees, o captulo; o de captulos, o ttulo; o de

ttulos, o livro; e o de livros, a parte. Cada conjunto a clula originria de um novo conjunto, assim como se constitui, por sua vez, de conjuntos anteriores.

8. A REDAO DA LEI

No que concerne redao da lei, a L. C. 95/1998, em seu artigo 11, estabelece que as disposies

normativas devero ser redigidas com clareza, preciso e ordem lgica, fixando, para tanto, certas normas, quais sejam: para que a lei seja clara, impe que, ressalvadas as normas que versem assuntos tcnicos, nas quais deve-se utilizar a nomenclatura apropriada, usem-se as palavras e as expresses em seu

sentido comum. Que se empreguem frases curtas e concisas, construdas na ordem direta, evitando-se

preciosismos, neologismos e adjetivaes dispensveis. Que se busque a uniformidade do tempo verbal

em todo o texto, utilizando-se preferencialmente o presente do indicativo ou o futuro simples do presente.

Que a pontuao seja usada de forma cuidadosa, evitando-se abusos de carter estilstico.

Para alcanar a preciso, determina que a linguagem tcnica ou comum seja articulada de modo a

permitir uma perfeita compreenso do objetivo da lei, e a ensejar que seu texto evidencie com clareza o

contedo e o alcance que se pretende dar norma; expressar a idia, quando repetida no texto, por meio

das mesmas palavras, evitando o uso de sinnimos; no empregar expresso ou palavra que confira duplo

sentido ao texto; utilizar-se de termos que tenham sentido e significado unvoco em todo o espao territorial em que incida a norma, evitando expresses locais ou regionais; empregar apenas siglas consagradas

pelo uso, fazendo constar sempre, na primeira referncia que a elas se fizer, o seu significado por extenso; e grafar por extenso as referncias feitas a nmeros e percentuais, com exceo de datas e da numerao de leis, decretos e outros instrumentos normativos.

Remitncias devero indicar expressamente o dispositivo objeto da remisso, sendo desaconselhvel o uso em seu lugar de expresses tais com anterior, pretrito, seguinte ou equivalente.

15

16

Decreto-Lei n 4.657, de 04 de setembro de 1942.

CARNEIRO, Ennor de Almeida. Avaliao de funes - teoria e prtica. Rio de Janeiro: Ao Livro Tcnico , 1970 p. 34.

A ordem lgica obtm-se restringindo o contedo de cada artigo a um nico assunto, idia ou

princpio; expressando por meio de pargrafos os aspectos complementares norma enunciada na cabea

do artigo, e as excees regra por este estabelecida; promovendo as discriminaes e enumeraes por

meio de incisos, alneas e itens; reunindo em categorias de agregao (subseo, seo, captulo, ttulo e

livro) apenas as disposies relacionadas com o objeto da lei.

Tudo isso pertinente chamada simplificao qualitativa, de que nos fala Ferrara, voltada que

para a perfeio interna de texto normativo especfico.

8.1. Da alterao da lei

Da simplificao qualitativa tambm fazem parte as regras pertinentes introduo de alteraes

nos textos legais previstas no Captulo II, Seo III, da L.C. n 95/1998.

Trs so as formas prescritas para que se alterem as leis: a) a reproduo integral em novo texto,

b) a revogao parcial e, ainda, conforme o caso, c) a substituio do dispositivo a ser alterado no prprio

texto a ser modificado, ou d) o acrscimo de novo dispositivo. A reproduo integral recomendada na

hiptese de a alterao ser ampla, considervel, no dizer do legislador; em outras palavras: quando ela

implicar a modificao quase integral do texto em vigor, de modo que pouco sobre de sua verso original.

Parece fora de dvida que o termo revogao de ser tomado na acepo de derrogao, j que o outro

significado que assume no linguajar tcnico jurdico, o de ab-rogao, no se ajusta hiptese de que se

trata. A idia de alterao implica atualizao, ajuste, aggiornamento da lei que, modificada, continua

compondo o sistema normativo.

Derrogao, esclarece o sempre lembrado De Plcido e Silva17, vocbulo especialmente empregado para indicar a revogao parcial de uma lei ou de um regulamento. J era esta a compreenso dos

romanos, pelo conceito de Modestino: Derrogatur legi cum pars detrahitur. A derrogao da lei extrao de parte ou poro dela. E assim se difere da ab-rogao, que a revogao ou anulao de seu todo.

Quando a alterao de uma lei ou regulamento implicar a substituio de algum de seus dispositivos ou na incluso de novo, devem-se observar certas regras (L.C. 95/1998, art. 12, III). No caso de substituio, mantm-se a numerao do dispositivo alterado. No de incluso, vedada a renumerao quer

de artigos, quer das unidades de ordem progressivamente superior por eles formadas, tais como subseo,

seo, captulo, ttulo, livro ou parte, devendo, no caso, ser utilizado o mesmo nmero do artigo ou da

unidade de aglutinao imediatamente anterior, seguido de tantas letras maisculas, em ordem alfabtica,

quantas forem necessrias para identificar os acrscimos. Tampouco permitido aproveitar a numerao

de dispositivo derrogado, vetado, declarado inconstitucional pelo STF ou que tiver sua execuo suspensa pelo Senado Federal em vista de deciso do STF. Nesse caso a lei alterada manter o nmero do dispositivo, acrescido, conforme o caso, da expresso: revogado, vetado, declarado inconstitucional em controle concentrado pelo STF, ou execuo suspensa pelo Senado Federal, na forma do artigo 52, X da

Constituio Federal.

admitida a reordenao das unidades em que se desdobra o artigo, isto dos pargrafos, incisos,

alneas e itens, devendo o dispositivo assim modificado ser identificado uma nica vez, ao final, com as

letras NR18, colocadas entre parnteses.

8.2. Da consolidao das leis

Consolidar implica reunir, ordenar, sistematizar em um nico corpo normativo as leis que compem determinado sistema. Trata-se, como se v, da simplificao quantitativa a que refere Ferrara.

A consolidao das leis federais, dispe o artigo 13 da L.C. 95/1998, alterado pela de nmero

107/2001, far-se- mediante a reunio em cdigos e consolidaes integradas por volumes contendo matrias conexas ou afins, constituindo em seu todo a Consolidao da Legislao Federal. Consistir na

integrao de todas as leis pertinentes a determinada matria num nico diploma legal, revogando-se for17

18

DE PLCIDO E SILVA. Vocabulrio Jurdico. Forense, So Paulo, 1975, t. 2, p. 504.

Nova redao.

malmente as leis incorporadas consolidao, sem modificao de seu alcance nem interrupo da fora

normativa dos dispositivos consolidados (L. C. 95/1998, art. 13 1).

O pargrafo segundo do mesmo dispositivo define as condutas franqueadas ao legislador na formulao dos projetos de lei de consolidao, objetivando assegurar a qualidade do material normativo a

ser com ela obtido, especialmente no que diz respeito sua clareza, consistncia e coerncia interna. Assim, permite-se que ele altere a estrutura do texto legal base introduzindo novas divises; mude a posio

dos artigos consolidados e altere-lhes a numerao; junte disposies repetitivas ou de valor normativo

idntico; atualize a denominao de rgos e entidades da administrao pblica; modifique a redao

mediante a substituio de termos antiquados e modos de expresso ultrapassados; atualize o valor de

penas pecunirias com base em indexao-padro; elimine ambigidades; busque a uniformizao terminolgica do texto; suprima disposies formalmente declaradas inconstitucionais; indique dispositivos

no recepcionados pela Constituio Federal, e d por expressamente revogados dispositivos que o tenham sido implicitamente por leis posteriores. Nos trs ltimos casos, ou seja: no de supresso de disposies formalmente declaradas inconstitucionais; no de indicao de dispositivos no recepcionados pela

Constituio Federal, e no de declarao expressa da revogao de dispositivos que o tenham sido implicitamente por leis posteriores, a providncia haver que ser justificada, e indicadas as fontes de informao que lhe serviram de fundamento (L.C. 95/1998, art 13 3).

O processo de consolidao poder ser levado a efeito tanto pelo Poder Executivo quanto Legislativo, mediante levantamento da legislao federal em vigor e formulao de projeto de lei de consolidao de normas que tratem da mesma matria ou de assuntos a ela vinculados por afinidade, pertinncia ou

conexo, com indicao dos diplomas legais ou preceitos expressa ou implicitamente revogados.

A Cmara dos Deputados e o Senado Federal apreciaro os projetos de lei de consolidao mediante procedimento simplificado, na forma de seus respectivos Regimentos Internos.

Cumpre Mesa do Congresso Nacional promover, na primeira sesso legislativa de cada legislatura, a atualizao da Consolidao das Leis Federais Brasileiras, mediante a incorporao s coletneas

que a integram das emendas constitucionais, leis, decretos legislativos e resolues promulgadas durante

a legislatura imediatamente anterior, ordenados e indexados sistematicamente.

Do mesmo modo, no mbito do Poder Executivo Federal, rgos da administrao direta e entidades da indireta devero efetuar a triagem, o exame e a consolidao dos decretos de contedo normativo e

geral e demais atos normativos inferiores em vigor relacionados s respectivas esferas de competncia,

remetendo os textos consolidados Presidncia da Repblica, que os publicar aps examin-los e reunilos em coletnea.

A atualizao da consolidao dos decretos de contedo normativo e geral e demais atos normativos inferiores far-se- a cada quadrinio, at cento e oitenta dias do incio do primeiro ano do mandato

presidencial.

9. CONCLUSO

Em razo da simetria que caracteriza o sistema constitucional brasileiro, as regras postas na L. C.

95/1998, com as alteraes introduzidas pela L. C. 107/2001, inclusive aquelas que tratam da consolidao das leis e outros atos normativos aplicam-se, mutatis mutandis, a Estados e Municpios.

Em que pesem os prazos assinados na L.C. 95/1998, at o momento em que foram produzidas estas notas ainda no havia sido publicada a Consolidao da Legislao Federal. O processo, entretanto,

vem sendo desenvolvido, tendo sido encaminhados ao Poder Legislativo, a partir de 2000, oito projetos

de lei voltados para esse objetivo.19

Tratando-se de um projeto ciclpico, dada a grande quantidade de material a ser estudada, (estimase que no Brasil haja cerca de um milho de leis em vigor), teme-se que a ele no se d seguimento, prevalecendo o vezo nacional de no dar conseqncia a certas leis que, em razo disso, permanecem no

19

Projetos de lei ns 3.757 e 3.990/ 2000, 4.000, 4.202, 4.489, 4.490, 4.653 e 4.944/2001.

10

papel vtimas tanto do menoscabo e da inrcia das autoridades de todos os nveis e Poderes, quanto do

esquecimento dos cidados. Essa impresso reforada quando se verificam as alteraes introduzidas

pela L.C. 107/2001 no artigo 14 de sua congnere de n 95/1998, que trata dos procedimentos para consolidao das leis.

A meno genrica feita aos Poderes Executivo e Legislativo torna difusa a responsabilidade antes especfica dos rgos diretamente subordinados Presidncia da Repblica, dos Ministrios e dos

entes da administrao indireta, pelo exame, triagem e seleo das leis a serem consolidadas em seus respectivos mbitos. Isto certamente favorecer a prtica do chamado jogo de empurra, da transferncia de

responsabilidades. Afinal, o que compete a todos termina por no ser encargo de ningum.

Para o Executivo, parece melhor que o cidado continue a braos com uma parafernlia inextricvel de leis e regulamentos que dificultam o conhecimento e a busca de seus direitos, que muni-lo de uma

consolidao, instrumento capaz de despert-lo para o pleno exerccio da cidadania e, em conseqncia,

lev-lo a, de forma mais efetiva, reivindicar direitos.

O Decreto Federal n 2.954, de 29 de janeiro de 1999, pormenoriza as regras para a redao dos

atos normativos de competncia dos rgos do Poder Executivo. Seus ditames, ao contrrio daqueles postos na Leis Complementares 95/1998 e 107/2001, de alcance nacional, restringem-se ao mbito do Governo Federal, somente se aplicando aos Estados e Municpios que eventualmente venham a incorpor-los

s respectivas legislaes. Este o caso de Alagoas, que, por meio do Decreto n 38.453, de 03 de julho

de 2000, passou a adot-los na esfera do Poder Executivo.

A iniciativa salutar, especialmente em vista de impor aos administradores pblicos uma disciplina rgida e um mtodo para propor e formular atos normativos que, se judiciosamente observada, certamente ir inibir a produo indiscriminada de leis e outros atos normativos. Isso d a ns, cidados, a esperana de que os administradores pblicos, tendo agora que justificar de forma minuciosa cada uma de

suas proposies antes de formul-las, superem a postura que da maioria deles, de pretender resolver os

problemas com que se deparam apenas mediante a produo de atos normativos.

Espera-se que, adotada a nova prtica, aos poucos perca prestgio a idia de que mais fcil legislar que cumprir e fazer cumprir as leis.

Você também pode gostar

- Ação Cautelar Arresto - ModeloDocumento19 páginasAção Cautelar Arresto - ModeloRobson SilvatiAinda não há avaliações

- Ação Cautelar de Arresto - IncidentalDocumento5 páginasAção Cautelar de Arresto - IncidentalGustavo VieiraAinda não há avaliações

- Relatório Odontologia HospitalarDocumento138 páginasRelatório Odontologia HospitalarRENANAinda não há avaliações

- Resenha Do Texto "Advocacia Criminal" de Manoel Pedro PimentelDocumento3 páginasResenha Do Texto "Advocacia Criminal" de Manoel Pedro PimentelPamela RodriguesAinda não há avaliações

- Acção de Restituição Da PosseDocumento5 páginasAcção de Restituição Da PosseDaniel BangoAinda não há avaliações

- Acão de Consignação em PagamentoDocumento4 páginasAcão de Consignação em PagamentoVinícius Iori100% (1)

- Práticas Processuais Laborais II PDFDocumento44 páginasPráticas Processuais Laborais II PDFneusa_liquito5545Ainda não há avaliações

- União de Facto e Acção de Divisao de Coisa Comum-ActrlDocumento13 páginasUnião de Facto e Acção de Divisao de Coisa Comum-ActrlLordito FernandoAinda não há avaliações

- Apontamentos Teoria Geral Do Direito CivilDocumento92 páginasApontamentos Teoria Geral Do Direito CivilCatarina FernandesAinda não há avaliações

- Marçal Justen Filho - O Problema Do Objeto Social Da Pessoa Juridica - Pertinente Ao RamoDocumento2 páginasMarçal Justen Filho - O Problema Do Objeto Social Da Pessoa Juridica - Pertinente Ao RamoPedro Paulo Soares RosaAinda não há avaliações

- Pensar DireitoII PDFDocumento176 páginasPensar DireitoII PDFCatarino Silva CSAinda não há avaliações

- Procuração Forense - Requisitos - NulidadeDocumento23 páginasProcuração Forense - Requisitos - NulidadeLuís Salabert100% (1)

- Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios - Ações PrevidenciáriasDocumento3 páginasContrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios - Ações PrevidenciáriasJoao AlvesAinda não há avaliações

- Apontamentos de de Direito Do Trabalho 2017Documento331 páginasApontamentos de de Direito Do Trabalho 2017JoaoAinda não há avaliações

- PosseDocumento30 páginasPosseGuilherme GaldinoAinda não há avaliações

- Mandato - 2018Documento21 páginasMandato - 2018ricardoAinda não há avaliações

- Estudos de Direito Da Arbitragem em Homenagem A Mario Raposo Artigo Dr. ...Documento13 páginasEstudos de Direito Da Arbitragem em Homenagem A Mario Raposo Artigo Dr. ...pedro subtilAinda não há avaliações

- Minuta - Decisão Liminar - Assinado - RCL 55991 MCDocumento8 páginasMinuta - Decisão Liminar - Assinado - RCL 55991 MCCarlos Estênio BrasilinoAinda não há avaliações

- Inicial ReclamaçãoDocumento13 páginasInicial ReclamaçãoCRISTIANO MAGALHAESAinda não há avaliações

- CEJ - Caderno II Novo Processo CivilDocumento185 páginasCEJ - Caderno II Novo Processo CivilBruno RaposoAinda não há avaliações

- O Papel Do MP No R.J. D Inventário. Dr. Tutre AntónioDocumento13 páginasO Papel Do MP No R.J. D Inventário. Dr. Tutre Antóniopandieira ReisAinda não há avaliações

- Direito Direito Processual Processual: Penal PenalDocumento71 páginasDireito Direito Processual Processual: Penal PenalMarta Ferreira BiuAinda não há avaliações

- Alegações Finais - Desacato - Não Recepção e ConvencionalidadeDocumento5 páginasAlegações Finais - Desacato - Não Recepção e Convencionalidaderafaelpibic78% (9)

- A Violação de Regras Urbanísticas (António Fernando Da Cruz Novo, Aluno N.º 340106120)Documento53 páginasA Violação de Regras Urbanísticas (António Fernando Da Cruz Novo, Aluno N.º 340106120)Adriano BailadeiraAinda não há avaliações

- ADMOESTAÇÃODocumento10 páginasADMOESTAÇÃOJose Manuel DuarteAinda não há avaliações

- H. Sebenta - Mónica Jardim (Laura Aires)Documento63 páginasH. Sebenta - Mónica Jardim (Laura Aires)Carolina Lucas100% (1)

- Trabalho Versão ScribdDocumento25 páginasTrabalho Versão ScribdKest99Ainda não há avaliações

- Deliberações Sociais AbusivasDocumento29 páginasDeliberações Sociais AbusivasadinleiAinda não há avaliações

- Regulamento Do EstagioDocumento8 páginasRegulamento Do EstagioNunoalmarAinda não há avaliações

- Código Das Custas JudiciaisDocumento36 páginasCódigo Das Custas JudiciaisFernando Leça100% (1)

- 4 Parecer Jurídico Minuta 7Documento8 páginas4 Parecer Jurídico Minuta 7Priscilla CanellaAinda não há avaliações

- Revista 5Documento148 páginasRevista 5Manuela Cruz ChadrequeAinda não há avaliações

- Poder Judicial Angola - Bacelar GouveiaDocumento12 páginasPoder Judicial Angola - Bacelar GouveiaJoséPedroFariaAinda não há avaliações

- Revista Da Ordem Dos Advogados II 2017Documento510 páginasRevista Da Ordem Dos Advogados II 2017Gonçalo FerreiraAinda não há avaliações

- A Tutela Geral e Especial Da Personalidade HumanaDocumento115 páginasA Tutela Geral e Especial Da Personalidade HumanaHugo Henrique AraújoAinda não há avaliações

- Acordo de Prestação de Serviços JurídicosDocumento2 páginasAcordo de Prestação de Serviços JurídicosJorge OrnílioAinda não há avaliações

- Maior AcompanhadoDocumento8 páginasMaior AcompanhadoAP100% (1)

- Acórdão N.º 812 - 2023 Major LussatyDocumento9 páginasAcórdão N.º 812 - 2023 Major LussatyNelson DomingosAinda não há avaliações

- 20449-Texto Do Artigo-78653-83341-10-20200630Documento26 páginas20449-Texto Do Artigo-78653-83341-10-20200630Sergio RicardoAinda não há avaliações

- Imunidade de Jurisdição Dos Entes de Direito Público ExternoDocumento17 páginasImunidade de Jurisdição Dos Entes de Direito Público ExternoMarcelo Alexandrino da Costa SantosAinda não há avaliações

- O Princípio Da Boa Fé e o Dever de Renegociação em Contextos de "Situação Económica Difícil"Documento49 páginasO Princípio Da Boa Fé e o Dever de Renegociação em Contextos de "Situação Económica Difícil"Filippe OliveiraAinda não há avaliações

- O Provedor de Justica PDFDocumento3 páginasO Provedor de Justica PDFDominique BoumbouetAinda não há avaliações

- DP - 10 - Acusação e AbstençãoDocumento12 páginasDP - 10 - Acusação e AbstençãoIvandro MequeAinda não há avaliações

- A Garantia Constitucional Do Direito de Propriedade Privada e o Sacrifício de Faculdades Urbanísticas UNIV LISBOA 2012 PDFDocumento23 páginasA Garantia Constitucional Do Direito de Propriedade Privada e o Sacrifício de Faculdades Urbanísticas UNIV LISBOA 2012 PDFHelder CastroAinda não há avaliações

- Métodos para Resolução de Casos Práticos de Procedimento Legislativo - DC IIDocumento8 páginasMétodos para Resolução de Casos Práticos de Procedimento Legislativo - DC IIMariana BagulhoAinda não há avaliações

- Resumo - Fundamentos de Direito PúblicoDocumento9 páginasResumo - Fundamentos de Direito PúblicoEduardo Gomes de AlmeidaAinda não há avaliações

- Definição Dos Diferentes Tipos de Prazos Aplicáveis em Matéria CivilDocumento7 páginasDefinição Dos Diferentes Tipos de Prazos Aplicáveis em Matéria CivilCamila Soares da SilvaAinda não há avaliações

- Eugenia Marinho Da Cunha - O Exercício Do Contraditório Nos Procedimentos Cautelares PDFDocumento55 páginasEugenia Marinho Da Cunha - O Exercício Do Contraditório Nos Procedimentos Cautelares PDFBoavida Simia PenicelaAinda não há avaliações

- Direito Processual Civil I AtualizadoDocumento109 páginasDireito Processual Civil I AtualizadoDeila PinaAinda não há avaliações

- Marcello Caetano - Manual de Direito Administrativo - Tomo IDocumento28 páginasMarcello Caetano - Manual de Direito Administrativo - Tomo IOscar ManjateAinda não há avaliações

- Processo Executivo 1 ParteDocumento9 páginasProcesso Executivo 1 ParteLadyyBrunaAinda não há avaliações

- Lei FantasmaDocumento12 páginasLei Fantasmasimao finoAinda não há avaliações

- Lei - 8 - 2008 Organização Tutelar de Menores PDFDocumento19 páginasLei - 8 - 2008 Organização Tutelar de Menores PDFApolenario FilimianoAinda não há avaliações

- Modelo de Divorcio Consensual 2Documento3 páginasModelo de Divorcio Consensual 2Kellmer SouzaAinda não há avaliações

- Direito de GreveDocumento6 páginasDireito de GreveklebersonadirAinda não há avaliações

- Wladimir Brito - Teoria Geral Do ProcessoDocumento2 páginasWladimir Brito - Teoria Geral Do ProcessoSalvador100% (1)

- 11.processo ExecutivoDocumento26 páginas11.processo ExecutivoRaquel PereiraAinda não há avaliações

- Suspensão de Deliberações Alexandre Soveral MartinsDocumento21 páginasSuspensão de Deliberações Alexandre Soveral MartinsMartinho PedroAinda não há avaliações

- Processo-Civil - 30 de Julho - Ordem Dos AdvogadosDocumento42 páginasProcesso-Civil - 30 de Julho - Ordem Dos AdvogadosBruno RaposoAinda não há avaliações

- Estudos, Pareceres E Artigos De Administração Pública ReferenciadosNo EverandEstudos, Pareceres E Artigos De Administração Pública ReferenciadosAinda não há avaliações

- Greve: O Direito de Greve nos Serviços ou Atividades Essenciais e a Negociação ColetivaNo EverandGreve: O Direito de Greve nos Serviços ou Atividades Essenciais e a Negociação ColetivaAinda não há avaliações

- Nota Tecnica 2018 01 Censo2010Documento8 páginasNota Tecnica 2018 01 Censo2010Andrey ToperaoAinda não há avaliações

- Palano de Estudo Administracao e Gestao de EmpresasDocumento4 páginasPalano de Estudo Administracao e Gestao de EmpresasCarmen ChirindzaAinda não há avaliações

- Proposta de Locação de Imóvel - Pessoa FísicaDocumento2 páginasProposta de Locação de Imóvel - Pessoa FísicaLado Do MalAinda não há avaliações

- Classificação Dos HospitaisDocumento15 páginasClassificação Dos HospitaisTaís MendesAinda não há avaliações

- Olavo de Carvalho - Indicações de LivrosDocumento21 páginasOlavo de Carvalho - Indicações de LivrosNLimaFAinda não há avaliações

- Be25 18Documento124 páginasBe25 18Reinaldo VieiraAinda não há avaliações

- Prescrição Intercorrente e A Lei 14195-2021Documento9 páginasPrescrição Intercorrente e A Lei 14195-2021Karina Goncalves MachadoAinda não há avaliações

- Contrato Speaker MedbeautyDocumento36 páginasContrato Speaker MedbeautyJimmy ParraAinda não há avaliações

- ( ) Carta Capital - 27 02 2019Documento132 páginas( ) Carta Capital - 27 02 2019Marcos Linhares100% (1)

- CTPSDigital 27534116899 04-07-2023Documento7 páginasCTPSDigital 27534116899 04-07-2023Alexandre CarvalhoAinda não há avaliações

- Reforma e Modernização Na AdmistraçãoDocumento14 páginasReforma e Modernização Na AdmistraçãoClelio100% (1)

- Marisa Barbosa - SolidariedadeDocumento8 páginasMarisa Barbosa - SolidariedadeMurilo Magacho FilhoAinda não há avaliações

- Boleto 843197 1685984656749Documento2 páginasBoleto 843197 1685984656749guaru123Ainda não há avaliações

- Balanço Patrimonial Da Empresa de Confecção PimpolhoDocumento3 páginasBalanço Patrimonial Da Empresa de Confecção PimpolhoLucas Meneses de JesusAinda não há avaliações

- Cobrança de Pacote Não Autorizado em Cartão Di SantiniDocumento3 páginasCobrança de Pacote Não Autorizado em Cartão Di SantiniPaulo Ricardo MouraAinda não há avaliações

- Exercícios de Revisão Colegiada 2018Documento5 páginasExercícios de Revisão Colegiada 2018Luci RomanaAinda não há avaliações

- Laudo Martiniano 12.12.2019Documento90 páginasLaudo Martiniano 12.12.2019Felipe MartinsAinda não há avaliações

- Acórdão Do Tribunal Da Relação de LisboaDocumento1 páginaAcórdão Do Tribunal Da Relação de LisboaCatarina FernandesAinda não há avaliações

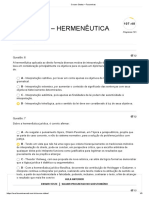

- 06 Hermenêutica 6-10Documento3 páginas06 Hermenêutica 6-10Adriana LimaAinda não há avaliações

- Trabalho IIDocumento9 páginasTrabalho IIMariaAinda não há avaliações

- UntitledDocumento2 páginasUntitledShshahj AhshsjjsjjsAinda não há avaliações

- Prova 2024 Palmas QGS15 PsicologoDocumento11 páginasProva 2024 Palmas QGS15 PsicologoNágila AlvesAinda não há avaliações

- DCV0125 - Teoria Geral Do Direito Privado I (Del Nero) - Giulia Smith - 191Documento18 páginasDCV0125 - Teoria Geral Do Direito Privado I (Del Nero) - Giulia Smith - 191Alex BorbaAinda não há avaliações

- Recibo5263977 12Documento2 páginasRecibo5263977 12ngp.cardosoAinda não há avaliações

- Clube Do Livro Liberal - Alexis de Tocqueville - Democracia Na America (Fragmentos)Documento30 páginasClube Do Livro Liberal - Alexis de Tocqueville - Democracia Na America (Fragmentos)igorcfranco100% (4)

- A Estrutura de Tomada de Decisão de Política Externa em Moçambique - O Papel Da Opinião PúblicaDocumento63 páginasA Estrutura de Tomada de Decisão de Política Externa em Moçambique - O Papel Da Opinião PúblicaAlves Manjate100% (2)

- Comitê Internacional Da Cruz Vermelha. Natureza Jur. Acordo de Sede e Imuni. Finalidades e Funções de Acordo Com As Conv de Genebra de 1949 e Com OsDocumento6 páginasComitê Internacional Da Cruz Vermelha. Natureza Jur. Acordo de Sede e Imuni. Finalidades e Funções de Acordo Com As Conv de Genebra de 1949 e Com OsSuelene Dias VasquesAinda não há avaliações

- Lei Organica SaquaremaDocumento58 páginasLei Organica SaquaremaEJesus de JesusAinda não há avaliações