Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Sofia Favero

Enviado por

Érika OliveiraTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Sofia Favero

Enviado por

Érika OliveiraDireitos autorais:

Formatos disponíveis

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.

47535

NÃO SOMOS (TODAS) GAROTAS DINAMARQUESAS:

Gênero, ciência e a produção de conhecimento em esquinas

latinas

Sofia Favero1

Resumo

Com o objetivo de discutir a posição analítica que parte da travestilidade, este

artigo considera os arranjos nosológicos dos manuais internacionais de saúde

como incompatíveis com uma compreensão de gênero no território brasileiro.

Problematiza, então, como tais narrativas advindas de uma tradição médica

endereçam as travestis e pessoas trans ao lugar de sujeitos mediados por um

saber prévio. São inauguradas, assim, disputas pela racionalidade no contexto

acadêmico, onde tem sido possível deixar de ser “estudada” e passar a ser

“estudiosa”. Não sem esforço, esse deslocamento faz com que uma série de

desafios se desenvolva, tendo em vista que uma intelectualidade transfeminista

não está dada a priori. Em contrapartida, situa a forma com que essas mesmas

pessoas têm se insurgido epistemologicamente a partir da escrita para pensar

suas próprias visões de mundo, apostando na crítica a um projeto de ciência

tutelar como forma de produzir agência e de afirmar o conhecimento das ruas

latinas.

Palavras-chave: travestis; epistemologia; conhecimento; ciência; escrita.

WE ARE NOT (ALL) DANISH GIRLS:

Gender, science and knowledge production in latin corners

Abstract

In order to discuss the analytical position that departs from travestility, this

article considers the nosological arrangements of international health manuals

as incompatible with a gender understanding in the brazilian territory. It then

problematizes how such narratives from a medical tradition address “travestis”

and trans people as subjects mediated by prior knowledge. Thus, disputes for

1

Psicóloga de formação pela Faculdade Pio Décimo (SE). Integrante da Associação e Movimento

Sergipano de Transexuais e Travestis (AMOSERTRANS). Mestre em Psicologia Social e

Institucional (UFRGS). E-mail: cuen-@hotmail.com.

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

185

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

rationality are inaugurated in the academic context, where it has been possible

to stop being “studied” and becoming “studious”. Not without effort, this

displacement causes a series of challenges to develop, given that a

transfeminist intellectuality is not given a priori. On the other hand, it situates

the way these same people have been epistemologically insurgent from writing

to think their own worldviews, betting on the critique of a tutelary science

project as a way of producing agency and affirming knowledge of latin streets.

Keywords: “travestis”; epistemology; knowledge; science; writing.

NO SOMOS (TODAS) CHICAS DANESAS:

Género, ciencia y producción de conocimiento em las esquinas

latinas

Resumen

Para discutir la posición analítica que se aparta de la travestilidad, este artículo

considera que los arreglos nosológicos de los manuales internacionales de salud

son incompatibles con una comprensión de género en el territorio brasileño.

Luego problematiza cómo tales narrativas de una tradición médica abordan a

las travestis y personas trans como sujetos mediados por conocimientos previos.

Así, las disputas por la racionalidad se inauguran en el contexto académico,

donde ha sido posible dejar de ser "estudiado" y volverse "estudioso". No sin

esfuerzo, este desplazamiento provoca una serie de desafíos a desarrollar, dado

que una intelectualidad transfeminista no se da a priori. Por otro lado, sitúa la

forma en que estas mismas personas han sido epistemológicamente insurgentes

de la escritura para pensar sus propias cosmovisiones, apostando en la crítica

de un proyecto de ciencia tutelar como una forma de producir agencia y afirmar

el conocimiento de las calles latinas.

Palabras clave: travestis; epistemología; conocimiento; ciencia; escritura.

O doutor me trará a cura

dessa vergonhosa praga divina.

e a Ele, eu rogo: por favor, corrija (...)

intervém no disfarce das travestis latinas

que louvaram a serpente da desobediência.

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

186

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

INTRODUÇÃO À TEOLOGIA TRANSFEMINISTA

As travestis ensinam umas às outras sobre múltiplos temas. Ensinam os

passos de uma hormonização, quando os protocolos de saúde falham em acessá-

las. Ensinam a lidar com determinadas configurações familiares, quando a

discriminação fala mais alto dentro do próprio lar. Ensinam a burlar diretrizes

escolares, quando a divisão de gênero opera de modo violento nos banheiros e

nos espaços de socialização. Ensinar é uma prática comum entre as travestis,

mas aqui o ensinamento não adquire apenas o sentido de “repassar” algo, ele

tem um caráter de criação. Ensinar, sobretudo, diz respeito à capacidade de

inventar coisas novas.

Diversos trabalhos discutiram, no Brasil, a construção dessa cidadania

precária, porém ao mesmo tempo inventiva (Silva, 1993; Oliveira, 1994; Kulick,

1998). Produções acadêmicas geralmente etnográficas que buscavam expor os

contextos de vulnerabilidade a que eram submetidas as travestis trabalhadoras

sexuais. Desde a década de 1990, então, começaram a ser desenvolvidos

estudos sobre prostituição e identidade de gênero, reconhecendo como não se

tratavam de campos opostos, mas intercambiáveis. Compreender como esse

intercâmbio foi sendo enlaçado talvez seja o primeiro passo para evidenciar o

lugar da travesti na sociedade brasileira. Afinal, o que significa habitar um

cenário vulnerável, mas ao mesmo tempo estar em contato de modo bastante

específico com as famílias de classe média de dado campo?

O encontro. A negociação. O programa. Diferentes formas de falar sobre

coisas parecidas. Clientes e parceiros, predominantemente identificados

enquanto homens, tornam-se o elo que conecta uma experiência crítica de

gênero com o que há de mais pedagógico em termos normativos. A família, nos

moldes em que é defendida por setores conservadores, enquanto benéfica a

todos, na verdade trata-se de uma defesa à violência, conforme nos alertou

Preciado (2013). Na perspectiva do autor, não se defende a família para manter

um regime de acolhimento ou até mesmo de amor, mas para sustentar “a

educação dos heterocratas”. Ainda que fora de uma situação de trabalho, não

seria difícil encontrar os mesmos sujeitos em envolvimentos afetivos e sexuais

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

187

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

com as travestis, mas sob o termo do silêncio. Em outras palavras, relações que

se dão de maneira escondida, velada e sigilosa.

Não é algo dito, todavia, para fortalecer uma ideia de suposta coerência

em relação ao gênero e a sexualidade (BUTLER, 2015), como se as travestis não

pudessem ser lésbicas, por exemplo, mas para refletir os modos que a

prostituição (coletiva e histórica) não foi somente um veículo financeiro, se

tratou de um modo de subjetivação. Longe de ter sido apenas determinado

modo de lidar com o mercado informal de trabalho, a prostituição se tornou

produtiva de ambiguidades. Possibilitou o deslocamento para países do

exterior, mas também possibilitou um deslocamento subjetivo quanto a estar

“lá” e “cá” ao mesmo tempo. Nesse sentido, é além de pensar a migração entre

nações como constitutiva da travestilidade, embora ela faça parte do quadro

de análise. Aqui, se parte da noção que existem fluxos epistemológicos que,

próprios de uma migração sofisticada, são capazes de desenvolver

conhecimento.

Objetiva-se compreender no presente artigo como as formações

científicas que partem das pesquisadoras travestis se tratam de dados

fronteiriços, que bebem de um lugar ambíguo enquanto potente produtor de

análises. Para tanto, busca-se traçar um mapeamento sobre a tradição médica

para explorar melhor as dinâmicas diagnósticas que assolaram as identidades

trans, situando-as como objetos de pesquisa, não como sujeitas. Assim, esse

trabalho procura resgatar algumas ferramentas de um feminismo dito parcial

para a afirmação de uma intelectualidade latina. Aposta-se, portanto, em uma

forma de “pesquisar” que seria própria das travestis do sul da América: as

travericanas – enquanto figuras que detêm posse sobre que se produz em termos

de nação a partir de uma localização notavelmente privilegiada.

O GÊNERO À BRASILEIRA

Os esforços da Organização Mundial de Saúde (OMS) para classificar as

travestis não são recentes. Desde a oitava versão da Classificação Internacional

de Doenças (CID), quando as identidades trans passaram a compor o quadro

nosológico do guia, podem ser vistas as pistas iniciais do que seria uma

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

188

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

patologização do gênero (BENTO e PELÚCIO, 2012). Em movimento similar, a

Associação Norte-Americana de Psiquiatria inseriu as transexualidades no rol do

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) em sua terceira

edição. Atualmente, contudo, esse panorama tem se modificado

significativamente frente a debates entre as associações e movimentos sociais.

Ainda que em processo de revisão, a CID-10 situa a transexualidade como

um transtorno de identidade de gênero (F. 64.0), afirmando que seus critérios,

ou, mais precisamente, seus sintomas devem envolver um forte desconforto

com o sexo designado e uma intensa vontade de pertencer ao considerado sexo

oposto. Esse desconforto envolve a repugnância ao próprio genital e o

distanciamento das características primárias e secundárias do sexo atribuído.

O DSM-5, lançado em 2013, passou por uma breve mudança, deixando de

colocar a transexualidade sob o rótulo de transtorno de identidade de gênero,

localizando-a conforme uma “disforia de gênero”. Caminho parecido com o que

a nova CID-11 irá cumprir, pois, em release acerca da décima primeira edição,

foi divulgado que o transtorno de identidade de gênero irá atender ao código

de “incongruência de gênero”.

Disforia e incongruência, então, dão indícios de se tratar de nomes

genéricos para um mesmo campo, ou seja, a transexualidade. Amplamente

discutidos por Bento (2006), os modos de captura biomédica acerca da questão

“gênero” fizeram com que a transexualidade fosse endereçada como um

problema clínico. Com efeito, foi a partir de proposições como as do

endocrinologista Harry Benjamin (1966) que o sujeito transexual passou a ser

considerado paciente de serviços de saúde. Embora esse projeto pudesse

produzir algum tipo de bem-estar, estava alicerçado em uma concepção de

saúde tutelar, onde o profissional definia pelo atendido/a os destinos possíveis

de um tratamento. Os estudos de Benjamin (1966) caminhavam no sentido de

pensar a sintomatologia de pacientes classificados enquanto transexuais

verdadeiros, que anos depois repercutira tanto na CID quanto no DSM.

Outros profissionais da medicina e da saúde mental se envolveram com

esse debate nosológico, como foi o caso de Jhon Money (1969) e Robert Stoller

(1982). E, com maior ou menor rigor, também acabaram se deparando com a

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

189

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

ideia de transexualidade verdadeira, seja ela “real” porque poderia ser

ensinada (MONEY, 1969) socialmente ou porque poderia ser aprendida com os

objetos originários do sujeito (STOLLER, 1982). Perspectivas opostas, pois

baseavam-se em uma primazia do social sobre o subjetivo ou do subjetivo sobre

o social, mas que participaram de um momento histórico de difusão do termo

“gênero” para atualizar, ainda que em termos psicopatológicos, a discussão

sobre um dito sexo biológico – natural, imutável, estável.

Quando esse campo de estudos vem para o Brasil, através dos guias de

desordem da mente, encontra determinada dificuldade, tendo em vista que,

aqui, não havia uma população autodeclarada de transexuais, mas de travestis.

Questão amplamente discutida por Leite Jr (2011), a criação da categoria

“travestismo” no discurso científico não foi feita com facilidade, pois

permanecia escapando da clínica. E pensar a ciência como política foi um dos

esforços empreendidos pelo autor, para que fosse possível compreender como

uma identidade de gênero não é simplesmente algo que se descobre, mas algo

que se produz.

Na versão da CID ainda em vigor, existem duas formas de encontrar as

transexuais de mentira, em contrapondo ao arquétipo de verdade atribuído pela

medicina à transexualidade. Travestismo bivalente (f.64.1) e travestismo

fetichista (f.65.1) são os códigos correspondentes a travestis – de acordo com

uma etiologia estadunidense, convém destacar. Ao chegar no Brasil, esses dois

rótulos diagnósticos não conseguem capturar a população de travestis latinas,

pois referem-se a um uso de vestimentas identificadas como do sexo oposto,

assim como o uso de tais indumentárias durante o ato sexual para provocar

excitação.

Para além de entender como a construção do sexo e do gênero na

modernidade fez com que o binário passasse por uma ruptura, algo que Arán

(2006) discutiu em sua tese de doutorado, o que cabe um contorno maior é a

rasa compreensão da experiência travesti. Dizer sobre um suposto “travestismo

bivalente” enquanto categoria clínica só faz sentido se entendermos o sexo e o

gênero como estanques, não como intercambiáveis. Da mesma forma, discutir

certo tipo de “travestismo fetichista” ligado ao uso de determinadas roupas

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

190

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

durante o ato sexual é algo que só adquire lógica se partimos da compreensão

que a indumentária esteve ligada, desde sempre, ao sexo designado. Ou seja,

precisaria existir um a priori que impusesse sua coerência.

Todavia, a travesti do sul das Américas – retratada pela travericana –

nunca esteve representada pelos guias de saúde. Sua história não cabe na APA,

nem na OMS. Tampouco é algo que digo para supor que a transexual esteve em

algum momento, mas para afirmar o caráter de desinteresse da própria saúde

em compreender a experiência da travestilidade a partir dela mesma, não por

meio do discurso biomédico (TENÓRIO e PRADO, 2016). Através desse

entendimento é que se afirma o cunho escapatório da travestilidade dentro da

ciência. Ainda que isso não seja devido a um entendimento romantizado da

experiência, tendo em vista que a falta de representação em manuais

diagnósticos implica em um “não reconhecimento” em políticas de saúde e

assistência, impondo tal população à vulnerabilidade.

O Sistema Único de Saúde divulgou, em 2008, a versão inicial do Processo

Transexualizador (Portaria n° 1.707/2008), no qual forneceria procedimentos

clínicos e cirúrgicos a pacientes identificados enquanto transexuais. Tendo

como base os guias internacionais de diagnóstico psíquico, tal portaria foi

relançada em 2013, dessa vez colocando as travestis e os homens trans como

pacientes eletivos, em uma pretensa tentativa de descentralizar a cirurgia da

política. Ainda assim, mesmo a versão atualizada cinco anos depois do

lançamento apresenta a transexualidade como eixo de acesso aos

procedimentos. Tanto a cirurgia de transgenitalização, tireoplastia e o

tratamento hormonal são registrados sob os códigos f.64.0 e/ou f.64.9 – o

último, que diria respeito a outros transtornos de identidade de gênero.

Percebe-se, então, como as classificações biomédicas sobre as travestis não são

reconhecidas no Brasil, pois se recorre ao f.64.9 e não ao intitulado

“travestismo” de duplo papel ou sexual para falar sobre elas.

Não é um mero detalhe revelar a posição da travestilidade na saúde, pois

operar como um “outro” da transexualidade é correr o risco de ser considerada

falsa, menos verdadeira, mentirosa. Uma versão do sujeito “transexual” que

não convence. Que não detém legitimidade científica. Que não justifica na

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

191

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

carne o porquê de sua identidade. Que não busca no hipotálamo ou nas

experiências primárias uma razão para ser quem se é, tendo em vista que a

travesti coloca o saber nosológico para girar de outra forma. Ela não cabe na

narrativa psicopatológica de sofrimento, embora, sim, possa sofrer ou sentir

dor em algum momento de sua vida, podendo, também, recorrer a “narrativas

apriorísticas” para definir a si mesma. Ainda assim, ela não condiz com o

estereótipo sexista de transição de um gênero para o outro, pois a ela cabem

quantos gêneros puderem. A travesti latina contorce os operadores de saúde

em suas reuniões multidisciplinares, uma vez que não reconhecem nas

transformações corporais uma bondade médica, mas a garantia de uma

diferenciação sexual (ROHDEN, 2003) que, em primeiro lugar, não interessa às

mesmas.

APRENDENDO COM AS MULHERES DO FIM DO MUNDO

Quem são as mulheres do terceiro mundo de Glória Anzaldúa (2000)? As

mulheres negras, as chicanas, as latinas, as lésbicas. Mulheres. Aqui, escrevo

sobre aquelas que anunciam o armagedom, que declaram a falência do sistema

sexo-gênero tal como o conhecemos. Se há doença na travestilidade, que ela

se torne uma peste. Permita-nos lazarar a cisgeneridade enquanto uma

estrutura de pensamento. Que caibam às travas o encargo de cavalgar pelo fim

do mundo. As cavaleiras do apocalipse, essas que estão travando a batalha

epistemológica com uma ciência cheia de boas intenções. O que nos espera?

Escrever é difícil e o “mundo em seu fim” não fala só sobre estarmos abaixo da

linha do Equador (PELÚCIO, 2014), mas sobre uma humanidade que se definha.

O lugar da travesti intelectual na academia ainda está em disputa. Como

bem trouxe Viviane Vergueiro (2016), a cisgeneridade é um sistema de

inteligibilidade acadêmica. Ser cisgênero não é somente um modo de se

identificar, mas uma posição social diante dos regimes de intelectualidade. Em

paralelo, quando discute um “falar em línguas” específico, a lavagem cerebral

a que Anzaldúa (2000) se queixa parece-me próxima de uma crítica à

branquitude. Aqui, tal “alienação” adquire uma nova camada: uma

normatividade cisgênera na própria escrita. Como é possível ensinar quando

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

192

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

ensinar nos termos que estão dados é uma atribuição de poucos? Um texto

acadêmico poderia reconhecer uma perniciosidade cisgênera na constituição de

um raciocínio? Indo além, seria a cisgeneridade (acoplada a outros marcadores

hegemônicos) a definição de razão?

Pensando que razão aqui não comporta o sentido de ida aos centros, pois

não se trata de deslocar as travestis pensadoras a um modelo de pensamento

pré-estabelecido e circunscrito por uma ideia de Europa. Patrícia Hill Collins

(2016) nos trouxe sobre o potencial criativo das “outsiders within” – ou

estrangeiras de dentro, em português. A autora pensava o lugar ambíguo da

mulher negra como um ponto de vista privilegiado acerca dos mais diversos

paradigmas sociológicos. Ocupar a posição de domésticas conferia a tais

mulheres racializadas um status de análise interessante. Estavam dentro e fora

das convenções sociais, portanto a sociologia poderia se beneficiar dessa

perspectiva única de investigação.

Em proposta similar, Donna Haraway (1995) apostou nos saberes

localizados como meios de fixar oposição a uma noção de ciência neutra. Para

a escritora, não cabia ao feminismo responder às demandas por “mais

objetividade” a que era criticado. Pelo contrário, deveríamos, enquanto

sujeitos políticos femininos, apostar em uma escrita parcial, declarada e que

não se pretende “ilesa” em momento algum. Entre os parágrafos, alguém

habita. As palavras dizem sobre uma memória. Há um “eu” em cada espaço.

Não se trata mais de atender ao chamado de uma ciência “boa”, mas de

maleficiar o próprio conhecimento científico tal como ele está dado.

O feminismo negro foi um grande propulsor de crítica a essa concepção

de positivista conforme um método de pesquisa. Aqui, temos Lélia Gonzalez

(1988) como uma das pioneiras no debate sobre as contradições entre raça e

gênero, pensando o lugar da mulher negra, nos movimentos étnicos e

feministas, a partir de uma omissão que se desenovelava estruturalmente. A

autora discutia um racismo sofisticado, que se dava na abolição dos marcadores

raciais em um tipo de feminismo. Pensava, ainda, as categorias amefricanos e

ameríndios como úteis campos de análise para as relações raciais no sul das

Américas.

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

193

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

De modo evidente, as relações entre produções identificadas como de

mulheres negras não são simétricas às elaborações de um campo denominado

de “estudos trans” ou até mesmo transfeminismo. Não se recorre a

epistemologias raciais para dizer que elas podem ser utilizadas de qualquer

forma, para quaisquer populações. De fato, o uso das ferramentas analíticas

pensadas por e para mulheres negras vem no sentido de compreender a

travestilidade brasileira como uma expressão étnica e também racial. Diversos

trabalhos sustentam a comunicação entre as travestis e os terreiros

(FERNANDES, 2013), assim como o uso do pajubá – ou bajubá, a depender da

região – como um dialeto que comumente circula entre LGBTs (LIMA, 2017).

Poderia, então, a categoria “travericana” se tratar de uma compreensão

ambígua acerca da constituição latina da travesti? Além disso, seria ela capaz

de sustentar oposição às narrativas importadas acerca de uma verdade sobre o

gênero? Conceição Evaristo (2006) nos dizia sobre a escrita ser uma senha pela

qual se acessa o mundo, ao debater a escrevivência. Um texto que é vivido.

Quais histórias sobre a nação as travestis guardam entre si? De que forma a

academia pode ser favorecida por uma epistemologia de resistência a forças

policiais e a um regime ditatorial nas décadas de 1960 e 1970? Se há um esforço

da tradição médica internacional em transformar “travestis” em transexuais

falsas, segundo um entendimento tutelar de que o gênero é um tema que

pertence à Saúde, havia na travericana uma afirmação latina contrária à

nosologia psiquiátrica?

A escrita, em Evaristo (2006), é uma possibilidade de vingança. Um ponto

de vista que reflete uma “teimosa esperança” sobre os alcances da

comunicação. Percebe-se no texto determinada forma de agência. Algo pode

ser feito com aquilo que foi vivido. As palavras seriam uma forma rudimentar

de elaboração a travestis que foram tratadas, investigadas, analisadas,

abordadas, usadas e simplificadas na posição de objeto de uma pesquisa?

Objetos. Caso reconheçamos os altos níveis de evasão escolar e abandono

familiar a que são submetidas, precisaríamos assumir que de certa forma a

escrita foi negada às travestis. Ainda assim, deslocam-se da posição de

“estudadas” para a de “estudiosas” de maneira insistente, sem que, para isso,

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

194

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

se situem como ruins os trabalhos que têm como tema tal realidade, mas para

pensar que essa “virada ontológica” (CASTRO, 2012) não deve passar

despercebida.

No campo dos estudos críticos, destaca-se a produção de Ramón

Grosfoguel (2016), sociólogo interessado em pensar o epistemicídio que

determinadas populações são submetidas. Ele traz quatro grandes

epistemicídios ao longo da história: o que foi imposto aos africanos, às

mulheres, aos judeus e mulçumanos, como também aos povos nativos das

Américas. O ponto defendido por Grosfoguel (2016) é que tais violências

epistemológicas fortaleceram a racionalidade do homem branco. Ao passo que

essas populações eram animalizadas, tidas como irracionais, o homem ocidental

passava a deter posição central em uma estrutura de conhecimento. Em outras

palavras, a premissa cartesiana “penso, logo existo” não tinha como “eu” da

oração uma mulher, um judeu ou uma pessoa negra. Pensar e existir eram

atribuições que cabiam a um ocidente masculino.

Pode a travesti latina falar? Em ensaio pós-colonial sobre o subalterno,

Gayatri Spivak (1985) situa a fala do subalterno como mediada por uma

cumplicidade acadêmica, onde o outro acredita possuir mecanismos melhores

para falar em seu lugar. Entretanto, a autora não resume a questão à

verbalização. Que o subalterno fala, é evidente. Pode-se falar. Aquilo que não

ocorre é a condução da escuta. Nesse sentido, deve-se produzir estratégias de

combate a toda e qualquer subalternização que se impõe sobre os registros de

uma fala. O que temos a dizer, travestis do sul global? Como podemos entrar

nas disputas pelos saberes? Quais são os alcances epistemológicos que passeiam

por ruas e avenidas brasileiras? De que forma é possível criar um novo projeto

de ciência, tendo em vista que os termos tradicionais da cisgeneridade não

bastam para nós?

A POTÊNCIA DAS ESCRITURAS APOCALÍPTICAS

Mãos à obra. O medo que sinto é que meu texto seja considerado “pouco

acadêmico” ou até mesmo “muito inflamado” decorrente de um entendimento

de que a neutralidade é uma virtude de poucos. Ainda assim, estou cansada de

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

195

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

estar só. E dizer isso faz com que, paradoxalmente, consiga me sentir rodeada

pelos meus pares. Para fazer parceria com outras travestis intelectuais, preciso

estar em contato virtual com elas. Emilly Fernandes em Natal (RN), Jaqueline

de Jesus no Rio de Janeiro (RJ) e Ariane Senna em Salvador (BA) – psicólogas,

assim como eu, que vivenciaram trajetórias parecidas no que diz respeito ao

exílio em grupos de pesquisa, salas de aula, campos de estágio.

Evidentemente que muitas alianças com pessoas cis são possíveis. E

bastante produtivas, potentes e catárticas. É mais sobre entender a falta de

pessoas trans na academia do que dizer que não há nenhum espaço acadêmico

para quem é diferente. Tem um ditado que diz que quem chega primeiro na

fonte bebe água limpa, mas, não nos enganemos, a verdade é que quem chega

primeiro ainda precisa cavar o poço. Nesse sentido, se trata de pensar quem

tem uma experiência histórica diferenciada, conforme apontava Sueli Carneiro

(2003), para que seja possível apostar na parcialidade. Escrevo, então, a partir

de um Brasil bem específico. Embora nordestina, decidi fazer pós-graduação

em uma universidade pública no sul.

Minha história tem início no ensino médio. Em uma escola pública da

capital de Sergipe, passei pela minha primeira reprovação. Na época, cursava

o primeiro ano. Durante um dos intervalos, um grupo de rapazes resolveu atirar

uma pedra em minha direção, me acertando. Entrei em contato com a

coordenação, que convocou – com muita insistência – os rapazes à sala das

coordenadoras. Uma delas me disse que se eu tivesse em sala, nada disso teria

acontecido. Estarrecida, exigi que algo fosse feito, pois não era aceitável

receber pedras em minha direção. A situação não se resolvia. E o rapaz,

identificado como o autor da brincadeira, conforme estava sendo falado por

todos, menos por mim, decidiu sair da sala, me empurrando. Fiz uma expressão

de surpresa, informando-a que havia acabado de ser empurrada em sua sala,

em sua frente, mas recebi a resposta que estava criando um problema. Fui

chamada, no fim dessa discussão, de “viadinho” por outra coordenadora.

Juntas, minha mãe e eu, fomos à Delegacia de Grupos Vulneráveis

(DAGV), intimar a coordenadora que havia se negado a agir, optando por apoiar

o aluno ao também me ofender. Uma carta foi entregue à coordenação. Uma

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

196

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

audiência foi marcada. E no dia, novamente, fomos minha mãe e eu. Não

tínhamos advogados, apesar de a coordenadora ter resolvido aparecer com um

ao seu lado. A delegada nos ouviu, mas diante da delicadeza da situação,

decidiu que gostaria de ouvir cada uma de uma vez. Depois de ter falado, a

coordenadora saiu de sua sala e eu pude entrar acompanhada da minha mãe.

Falei sobre o que havia acontecido comigo na escola, no que a delegada nos

trouxe que havia recebido, sem nenhuma solicitação, minhas notas e faltas

como “argumento” para provar que eu era uma aluna falida. Naquele ano,

reprovei.

Reprovei nos dois anos seguintes. Não é algo que digo para estabelecer

uma pretensa relação de causa e efeito, ainda que, de fato, a violência sexual

e de gênero se tratou de um determinante nesse processo de evadir da escola,

mas foi ter me tornado uma “aluna-problema” a coisa que mais marcou minha

trajetória em instituições de ensino. Interessada em entender como a

desigualdade adquire visibilidade em marcadores sociais da diferença, Avtar

Brah (2006) afirma a interseccionalidade como uma ferramenta útil na

compreensão das relações de poder de determinados contextos. Após ter

finalizado o ensino médio, me deparei com situações similares do ensino

superior. Em outras palavras, permanecia sendo vista como uma “questão” para

a instituição. Qual banheiro ela usará? Qual nome iremos colocar na lista de

chamada? Por que não podemos ter paz? Estaria ela preparada para atender

alguma criança? Como uma família reagirá a uma psicóloga travesti atendendo

seu filho?

A verdade é que os problemas existiam, mas não devido a mim. Se um

projeto pedagógico foi pensado a partir de uma lógica cisgênera, na qual os

estudantes obedeceriam a coerência esperada entre sexo+gênero+sexualidade

(BUTLER, 2015), homem+pênis e mulher+vagina, então estaríamos falando de

um problema instituição. A norma cisgênera sempre será problemática a

pessoas trans, mas seu processo de fabricação omite o seu caráter

construtivista, fazendo com que os “erros” sejam distribuídos entre indivíduos.

Assim, a sensação de ser uma aluna “aturada” trata-se de uma angústia

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

197

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

normativa, no momento em que a cisgeneridade enquanto estrutura passava a

atuar de maneia mais incisiva.

Bom, finalizei uma graduação em psicologia, com custos altos em termos

de saúde mental. Ter de lidar com a desconfiança de professores que

acreditavam, a priori, na minha incapacidade de lidar com a psicologia

enquanto disciplina. Assisti aulas de psicopatologia em que filmes como Tomboy

(2011) foram exibidos para ilustrar o que significava um transtorno de

identidade de gênero – e, ao questionar a razão desse tipo de narrativa ser

endossada em sala, como se a transexualidade fosse, de fato, um adoecimento

psíquico, ouvir que se trata de um tema ainda em disputa dentro da psicologia.

Como se nossos manuais diagnósticos não fossem políticos, ou como se a

homossexualidade não houvesse sido patologizada em termos similares.

Escrevo para dizer de uma ciência psicológica despreparada para lidar

com estudantes trans e travestis em sala. De uma psicologia que se constrange

com o próprio sexismo, que ainda recorre a estereótipos de gênero para

classificar sintomas em “pacientes” transexuais. Nós, travestis, não aceitamos

o título de problema, ao menos não na forma que ele é ofertado. Em

contrapartida, dizemos: o problema está na forma que vivenciamos situações

de opressão que estão imbricadas umas nas outras (COLLINS, 2000). Para além

de pensar o que fazer com uma pessoa, uma escrita que advém do “livro da

revelação” é uma escrita que situa os fatores econômicos, políticos e culturais

de determinada experiência (BRAH e PHOENIX, 2004).

Repetimos, então, nossa visão de mundo. Algo que Virginie Despentes

(2016) também afirmou, quando falava sobre a necessidade de “dinamitar”

tudo isso – referindo-se à violência de gênero como um sistema de regulação

em falência. Sistema, esse, que se encontra pulverizado em nossas concepções

de saúde e doença. Normal e patológico. E por que julgaríamos um

“pensamento trans” de acordo com uma coerência cisgênera (CANGUILHEM,

1995)? Como apostar nas estilísticas transgêneras como veículos reflexivos

acerca de uma experiência de vida? Pensando, aqui, a experiência como algo

que não se trata de uma autoridade (SCOTT, 1999), mas de uma via possível

para expor os mecanismos da discriminação. E com tal memória em mãos, a

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

198

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

travesti latina afirma a “ironia final” (HARAWAY, 2000) de uma ciência

historicizada.

Da mesma forma que o ciborgue não aguarda seu pai para ser salvo por

meio da restauração do paraíso (HARAWAY, 2000), não aguardamos a boa

intencionada nosologia para corrigir “nossos corpos” do defeito de gênero. Da

disforia. Da incongruência. Um conserto que dá indícios de sustentar a

cisgeneridade enquanto um horizonte – seja ele físico, psicológico, coletivo,

etc. Nossa bússola aponta para outros territórios, outros burburinhos,

inferninhos, saunas, aplicativos, terreiros. Não queremos ser tratadas, não

queremos ensiná-los acerca do que fazer conosco. Antes de pensar em uma

terapêutica, lide com nossa feitiçaria, entenda a que razão obedecemos, a

quais arranjos discursivos recorremos para ler a Saúde, a Educação e o Direito.

Muito mais de entender o que determinado campo tem hoje a dizer sobre as

travestis, convém se interessar pelo que as travestis profetizam sobre essa

nação.

O SAGRADO TRAVESTI: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Garota dinamarquesa (2016) é um filme dirigido por Tom Hooper e

interpretado pelo ator Eddie Redmayne, que no ano de lançamento da película

foi indicado ao Oscar de Melhor Ator em seu papel de Lili Elbe – considerada

umas das primeiras transexuais a passar por uma cirurgia de transgenitalização

no mundo. Lili, protagonista da cinebiografia, faleceu na década de 1930 e

desde então pairou no imaginário biomédico como um mito fascinante. A ideia

de que uma transição se dá em razão de muito sofrimento é profundamente

discutida por Patrícia Porchat (2014), ao considerar esse mesmo “sofrimento”

como um estereótipo.

Uma vida sofrida, então, é o que certos setores da literatura psiquiátrica

esperam obter de pessoas trans e travestis. Reconhecendo que a

transexualidade, por exemplo, se situa como um transtorno de personalidade

(Seção F da CID-10), não seria possível diagnosticá-la via exames laboratoriais,

mas somente a partir do discurso. Assim, as descrições sintomatológicas sobre

a transexualidade vão adquirindo o teor de uma relação pejorativa em relação

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

199

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

ao próprio corpo. O sujeito se odeia. O sujeito vivencia um conflito intenso. O

sujeito não lida bem com a autoimagem. E, como já discutido anteriormente,

aquelas que não atuam esse roteiro psicopatológico se deparam com uma certa

desconfiança por parte dos operadores de saúde.

Conforme apontam Tenório e Prado (2016), tal desconfiança surge

porque as terapêuticas destinadas à população trans não se fundamentam

apenas em uma demanda benevolente por atendimento, mas porque um saber

nosológico precisa ser constituído. Nesse sentido, os autores situam que nem

sempre uma alteração física será fruto de um doloroso sentimento, pois às vezes

são feitas simplesmente porque há desejo de fazê-las. Em outras palavras, ser

patológico é ser inteligível. O que faz com que as travestis não consigam invocar

o reconhecimento da saúde, pois falam que o diagnóstico não é de um gênero,

o diagnóstico é de uma cultura. A medicina está distante e se recusa a escutar

(TENÓRIO e PRADO, 2016) as pessoas trans e travestis. Mas, ainda assim, é uma

agente de grande expressividade dentro do tema.

As rebeldes de gênero, que não atenderam aos chamados de uma

psiquiatria fria, pagam um alto preço pelo silêncio. Rompê-lo, entretanto,

ainda que através de um texto, é algo que demanda certa lógica de

enfrentamento. Helène Cixous (1986), expoente no que diz respeito à escrita

advinda das mulheres, fala sobre a possibilidade de uma escrita feminina –

crítica a um ethos masculino no modo de redigir determinado texto, tendo em

vista que, para a autora, uma escrita guiada pela masculinidade seria aquela

que diz obedecer a lei da razão. A escrita feminina, em contrapartida, é aquela

que perde, que deixa algo no texto. E se a história da escrita se confunde com

a história da razão, conforme Cixous (1986) apontava, então estaríamos

reconhecendo o sujeito masculino como aquele que acessa o discurso de outra

forma.

Muito além de pensar uma essência literária, como se as posições de

homens e mulheres se tornassem estanques ao afirmar que masculinidades e

feminilidades operam de maneiras distintas, o que é sugerido aqui é

compreender não só um domínio dos homens hegemônicos no campo dos

discursos, mas uma estabilidade cisgênera que opera na própria construção

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

200

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

textual. Uma estilística trans é viperina, peçonhenta, cortante. É a peste capaz

de adoecer a cisgeneridade cosmológica, que busca, enquanto ciência, se

colocar natural. Desnaturalizá-la significa entender um novo momento para as

pesquisas de gênero no Brasil, um momento em que se pensa “travas-sujeito”

e não mais “travas-objeto-de-pesquisa”.

Longe de ser uma questão resolvida para os feminismos, a ideia de

“sagrado” ligada à mulher ainda divide abordagens dentro desse campo. Se por

um lado surgem debates afirmando uma “sacralidade feminina” no sentido de

empoderamento, corre-se o risco, por outro lado, de produzir uma biologização

da identidade. Elisabeth Badinter (1985) traça um panorama sobre o mito do

amor materno para explorar o aspecto construtivista do gênero e da

maternidade, mas pode nos ser útil frente a essa noção de que há algo de

sagrado em relação ao feminino. Uma escrita feminina é uma escrita que se

contrapõe à ideia de cuidado, assim como um texto pajubado (ou seja, um texto

marcado por um “pensamento travesti”) precisa ser um contraponto ao

engessamento.

Uma sacralização queer, dessa forma, precisa partir das margens.

Preciado (2014) defendia a contrassexualidade como uma investida

desnaturalizante acerca do sexo e do gênero, tecendo uma crítica às

explicações biologizantes sobre o corpo. A nosologia, como esse campo de

estudo do que é patológico, tenta nos dizer o contrário, pois busca disputar

com as travestis o lugar de “paciente” – que é, em outras palavras, o lugar do

sujeito infantilizado a que Gonzalez (1988) se referia. Ainda assim, algo se

perde quando uma epistemologia trans se joga na academia. Na busca pelo

reconhecimento de uma intelectualidade fronteiriça, perde-se o compromisso

com a coerência cisgênera. Não pretende-se mais, portanto, dar atenção às

tecnologias da verdade, mas fazer o corpo ser ouvido, conforme trazia Cixous

(1986).

E ensinar não é novo, vimos isso. As travestis brasileiras não precisam de

um guia que as diga como agir, que tipo de mulher devem ser, quais destinos

podem traçar. Só que, com efeito, não permitir que o jogo da sedução

diagnóstica se desenvolva não é algo que alguém faz e sai ileso. De todo modo,

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

201

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

o que podemos aprender com as historiografias da navalha? Com as contações

de história das que são chamadas de “mamãe” por outras travestis? Não apenas

os estudos de gênero se beneficiariam das contribuições das travestis do sul da

América, mas também as disciplinas comprometidas em um projeto ético e

político com a diferença. O que pode um texto corporificado? Quais os alcances

de uma biografia que não encontra repouso no terreno da cisgeneridade que

permeia a academia brasileira?

No ano seguinte da minha primeira reprovação na escola, voltei para

visitar alguns amigos. Fui surpreendida ao ser avisada que não poderia entrar.

Voltei à escola, mas não pude entrar. Das grades, abracei alguns conhecidos.

Comuniquei-lhes que estava em outro colégio, próximo àquele. Mostrei até meu

novo uniforme. Nessa tarde, a mesma coordenadora passou por mim, subindo

as escadas e me imitando, para que todos ouvissem. Fez uma voz forçosamente

feminina, mexeu os braços um pouco, rebolou de maneira caricatural. Aquela

era eu? Lembro-me de observá-la subir até que desaparecesse e levasse consigo

a paródia que fazia de uma estudante de 15 anos de idade.

Não é algo que relembro para meramente denunciar encontros ruins na

pedagogia, em termos jurídicos, tudo isso já foi feito, mas para pensar como

fui obrigada a estar na defensiva por um ambiente educacional intolerante com

as travestis. E mesmo ela, a coordenadora, enquanto passava degrau por

degrau, me ensinou algo. Aprendi a ver como estava sendo desconsiderada

enquanto aluna. Enquanto alguém que pensava. Alguém que era movida por

afetos, ideias, inventividades. Sentada nessa mesa, escrevo com a certeza de

que a escrita é a possibilidade de gritar hoje o que não fui capaz de gritar

ontem. Dinamizando o conceito de tempo, escrever é o aceno que dou à

estudante que fui, que sou e que permanecerei sendo.

Pelas bandas de cá, escrever significa não sucumbir aos violentos

destinos que são impostos pela cisgeneridade. Quer dizer mostrar a outras

jovens travestis pesquisadoras a potência epistemológica (e terapêutica) de

dizer quem somos. Declarar o que achamos do que fizeram conosco, para fazer

com que enxerguem a insurgência pajubariana que se aproxima no Brasil, como

uma teologia transfeminista capaz de mobilizar os alicerces da patologização.

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

202

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

Não para supor um dualismo do “bem” do “mal” – pois tampouco queremos ser

boas diante desses termos. Para imaginar, todavia, outros mundos, nos quais

possamos admitir os benefícios de um diálogo com as desobedientes de gênero.

A travesti intelectual é racialmente marcada. Ela tem um lugar étnico e

na classe social. Tem também uma conexão histórica com a prostituição. Lida

com uma família tradicionalista. Com uma escola segregada. Não encontra

espaço no mercado formal de trabalho. É lembrada pela saúde quando se

discute infecção sexual, mas não quando se pensa uma concepção de

integralidade. A ela, deve ser feita justiça. Justiça epistêmica, como bem

trouxe Mungwini (2018) ao discutir o paradigma filosófico que é o esquecimento

dos marcadores sociais da diferença na produção do que se entende por um

projeto de “humanidade”. E marcadores não aparecem aqui para pensar um

somatório de coisas, Conceição Nogueira (2017) os pensava como

intercambiáveis.

Também simultânea, a travesti sul-americana não cabe em um perfil

diagnóstico, pois desautoriza a herança biomédica ao não odiar o próprio

espelho da maneira que se espera que ela odeie. Questionar a transformação

de figuras como Lili Elbe em mitos de gênero é útil para refletir o porquê de

darmos tanta importância às intervenções cirúrgicas, talvez em decorrência

dessas reiterarem a esperada divisão entre os sexos. Evidentemente que níveis

de sofrimento podem existir, mas eles não se tratam da regra. Por que, em

alternativa, não nos interessamos tanto pelas histórias de Thelma Lipp e Cláudia

Wonder, para citar apenas algumas das travestis pioneiras que retrataram certa

brasilidade com maior expressão? A escolha por arquétipos psicopatológicos

para se referir às identidades de gênero “infratoras” não pode nos soar ingênua.

E a tais escolhas, a travericana, em resposta, diz bem-humorada: eu sou daqui,

não da Dinamarca.

REFERÊNCIAS

ANZALDÚA, Gloria. "Falando em línguas: uma carta para as mulheres

escritoras do terceiro mundo". Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 8, n. 1, p.

229-236, 2000.

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

203

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

ANZALDÚA, Gloria. La conciencia de la mestiza: rumo a uma nova consciência.

Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 13, n. 3, p. 704-719, 2005.

ARÁN, Márcia. O AVESSO DO AVESSO: feminilidade e novas formas de

subjetivação. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.

BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de

Janeiro, Nova Fronteira, 1985.

BENJAMIN, Harry. The Transsexual Phenomenon. New York: Julian Press,

1966.

BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência

transexual. Rio de Janeiro, Garamond, 2006.

BENTO, Berenice; PELUCIO, Larissa. Vivências trans: desafios, dissidências e

conformações - apresentação. Rev. Estud. Fem., Florianópolis , v. 20, n.

2, p. 485-488, Aug. 2012.

BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. Cadernos Pagu,

Campinas, n. 26, p. 329-376, Junho, 2006.

BRAH, Avtar; PHOENIX, Ann. Ain’t a Woman? Revisiting Intersectionality.

Journal of International Women’s Studies. v.5, n.3, p.75-86, 2004.

BRASIL. Portaria nº 1.707, de 18 de agosto de 2008. Institui, no âmbito do

SUS, o Processo Transexualizador, a ser implantado nas unidades federadas,

respeitadas as competências das três esferas de gestão. Diário Oficial da

União: seção 1, Brasília, DF, 19 ago. 2008. Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.ht

ml>. Acesso em 31 de outubro de 2019.

BRASIL. Portaria n° 2.803, de 19 de novembro de 2013. Redefine e amplia o

Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da

União: seção 1, Brasília, DF, 20 nov. 2013. Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.ht

ml>. Acesso em 31 de outubro de 2019.

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade;

tradução Renato Aguiar. – 8ªed – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense

Universitária, 1995.

CARNEIRO, Sueli. ”Enegrecer o feminismo” in: Racismos Contemporâneos, Rio

de Janeiro, Ashoka Empreendedores Sociais / Takano Cidadania, 2003.

CASTRO, Eduardo. “Transformação” na antropologia, transformação da

“antropologia”. Mana, Rio de Janeiro , v. 18, n. 1, p. 151-171, Apr. 2012 .

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

204

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

CIXOUS, Hélène. "The Laugh of the Medusa." In: ADAMS, Hazard, SEARLE,

Leroy (Org.) Critical Theory since 1965. Tallahassee: University Press of

Florida, p. 309-320, 1986.

COLLINS, Patricia. Black Feminist thought: knowledge, consciousness and the

politics of empowerment. Nova York: Routledge, 2000.

COLLINS, Patricia. Aprendendo com a outsider within: a significação

sociológica do pensamento feminista negro. Sociedade e Estado (online) v.31,

n.1, p.99-127, 2016.

DESPENTES, Virginie. Teoria King Kong. Tradução de Márcia Bechara. São

Paulo: n-1 edições, 2016.

EVARISTO, Conceição. Becos da memória. Belo Horizonte: Mazza, 2006.

FERNANDES, Felipe. Assassinatos de travestis e "pais de santo" no Brasil:

homofobia, transfobia e intolerância religiosa. Saúde debate, Rio de

Janeiro, v. 37, n. 98, p. 485-492, Sept. 2013.

GONZALEZ, Lélia. "Por um Feminismo Afro-latino-americano". Revista Isis

Internacional, vol. IX, 1988.

GROSFOGUEL, Ramón. A estrutura do conhecimento nas universidades

ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro

genocídios/epistemicídios do longo século XVI. Soc. estado., Brasília , v.

31, n. 1, p. 25-49, Apr. 2016.

HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo

e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, (5), 7-41, 1995.

HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-

socialista no final do século XX. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.).

Antropologia do ciborgue. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 37-129.

KULICK, Don. Travesti: sex, gender and culture among Brazilian transgendered

prostitutes. Chicago, The University of Chicago Press, 1998.

LEITE Jr, Jorge. Nossos corpos também mudam: a invenção das categorias

"travesti" e "transexual" no discurso científico. São Paulo: Annablume, 2011.

LIMA, Carlos. Linguagens pajubeyras: re(ex)istência cultural e subversão da

heteronormatividade. Salvador: Devires, 2017.

MONEY, John. Sex reassignment as related to hermaprhoditism and

transsexualism. In: GREEN, Richard; MONEY, John. Transsexualism and sex

reassignment. Baltimore: The Johns Hopkins Press, p. 91–114, 1969.

MUNGWINI, Pascah. The question of epistemic justice: Polemics, contestations

and dialogue. Phronimon, Pretoria , v. 19, n. 1, p. 1-13, 2018 .

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

205

ISSN:1984-9540 DOI: 10.12957/periferia.2021.47535

NOGUEIRA, Conceição. Interseccionalidade e psicologia feminista. Salvador:

Editora Devires, 2017.

OLIVEIRA, Neuza. Damas de paus: o jogo aberto dos travestis no espelho da

mulher. Salvador, Centro Editorial e Didático da UFBA, 1994.

PELÚCIO, Larissa. “Traduções e torções ou o que se quer dizer quando

dizemos queer no Brasil?”. Periódicus, vl. 1, no. 1. 2014.

PORCHAT, Patricia. O corpo: entre o sofrimento e a criatividade. Rev.

Epos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 112-130, jun. 2014.

PRECIADO, Paul. Qui defend l'enfant queer? Libération. 2013. Disponível em:

<http://www.liberation.fr/societe/2013/01/14/qui-defend-l-enfant-

queer_873947>. Acesso em 31 de outubro de 2019.

PRECIADO, Paul. Manifesto Contrassexual. Políticas subversivas de identidade

sexual. São Paulo: n-1 edições, 2014.

ROHDEN, Fabíola. A construção da diferença sexual na medicina. Cad. Saúde

Pública, Rio de Janeiro, v. 19, supl. 2, p. S201-S212, 2003.

SCOTT, Joan. Experiência. In SILVA, Alcione Leite da; LAGO, Mara Coelho de

Souza e RAMOS, Tânia Regina Oliveira (orgs.). Falas de Gênero – Teorias,

análises, leituras. Editora Mulheres: Ilha de Santa Catarina, 1999.

SILVA, Hélio. Travesti, a Invenção do Feminino. Rio de Janeiro, Relume-

Dumará, ISER, 1993.

SPIVAK, Gayatri. Pode o subalterno falar? Tradução de Sandra Regina Goulart

Almeida, Marcos Pereira Feitosa e André Pereira Feitosa. Belo Horizonte:

Editora UFMG, 2010 [1985].

STOLLER, Robert. A experiência transexual. Rio de Janeiro: Imago, 1982.

TENÓRIO, Leonardo. PRADO, Marco. As contradições da patologização das

identidades trans. Periódicus, Salvador, n. 5, v. 1, maio-out. 2016.

VERGUEIRO, Viviane. Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de

gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como

normatividade. Salvador, 2016. Dissertação de mestrado. Programa

Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, Universidade

Federal da Bahia.

Periferia, v. 13, n. 2, p. 185-206, maio/ago. 2021

206

Você também pode gostar

- Literatura e minorias: DiálogosNo EverandLiteratura e minorias: DiálogosAinda não há avaliações

- FAVERO, Sofia - Por Uma Ética Pajubariana (A Potência Epistemológica Das Travestis Intelectuais)Documento22 páginasFAVERO, Sofia - Por Uma Ética Pajubariana (A Potência Epistemológica Das Travestis Intelectuais)Tales PereiraAinda não há avaliações

- Colling Leandro - A Emergência Dos Artivismos Das Dissidências Sexuais e de Gêneros No Brasil Da AtualidadeDocumento16 páginasColling Leandro - A Emergência Dos Artivismos Das Dissidências Sexuais e de Gêneros No Brasil Da AtualidadeLino Gabriel Nascimento dos SantosAinda não há avaliações

- Autorretrato: gênero, identidade e liberdadeNo EverandAutorretrato: gênero, identidade e liberdadeAinda não há avaliações

- A Invenção Das Categorias Travesti e Transexual No Discurso CientíficoDocumento3 páginasA Invenção Das Categorias Travesti e Transexual No Discurso CientíficoCarlota MirandaAinda não há avaliações

- Negras Travessias: Ativismos e Pan-Africanismos de Mulheres NegrasNo EverandNegras Travessias: Ativismos e Pan-Africanismos de Mulheres NegrasAinda não há avaliações

- Teoría queer en EspañaDocumento5 páginasTeoría queer en EspañaDani KellerAinda não há avaliações

- Ser Semente: Mulheres A'uwe, Corpos Políticos e Solidariedade Ecológica em MarãiwatsédéNo EverandSer Semente: Mulheres A'uwe, Corpos Políticos e Solidariedade Ecológica em MarãiwatsédéAinda não há avaliações

- Ativismo Homossexual Indígena e Decolonialidade: Da Teoria Queer Às Críticas Two-SpiritDocumento29 páginasAtivismo Homossexual Indígena e Decolonialidade: Da Teoria Queer Às Críticas Two-SpiritMarlise RosaAinda não há avaliações

- Beatriz Bagagli - Cisgenero-Nos Discursos Feministas Uma Palavra Tao Defendida Tao Atacada Tao Pouco EntendidaDocumento101 páginasBeatriz Bagagli - Cisgenero-Nos Discursos Feministas Uma Palavra Tao Defendida Tao Atacada Tao Pouco EntendidaMaríliaAinda não há avaliações

- Guilherme AlmeidaDocumento11 páginasGuilherme AlmeidaAzii DeiaAinda não há avaliações

- Homens Trans - Matizes de Masculinidade PDFDocumento11 páginasHomens Trans - Matizes de Masculinidade PDFMariana CarrozzinoAinda não há avaliações

- A Reinvenção Do Corpo - Sexualidade e Gênero Na Experiência Transexual - Berenice BentoDocumento251 páginasA Reinvenção Do Corpo - Sexualidade e Gênero Na Experiência Transexual - Berenice Bentobrunelias100% (3)

- Alides,+12v9 n2Documento4 páginasAlides,+12v9 n2Vanderson D'AssisAinda não há avaliações

- Juvencio, CORPOS ABJETOS QUE (NÃO) SIGNIFICAM NA SOCIEDADE MULTICULTURALDocumento21 páginasJuvencio, CORPOS ABJETOS QUE (NÃO) SIGNIFICAM NA SOCIEDADE MULTICULTURALLuca D' AlessandroAinda não há avaliações

- História Queer: Novos OlharesDocumento6 páginasHistória Queer: Novos OlharesrpsknightAinda não há avaliações

- Etnografiando Travestis PDFDocumento14 páginasEtnografiando Travestis PDFMayrá LobatoAinda não há avaliações

- Gênero e Sexo Onde Há DifféranceDocumento14 páginasGênero e Sexo Onde Há DifféranceAlexandre FernandesAinda não há avaliações

- GOLDMAN. Márcio. AfroindígenaDocumento10 páginasGOLDMAN. Márcio. Afroindígenaparaense destemidaAinda não há avaliações

- Sexualidade e Experiências Trans - Berenice Bento PDFDocumento10 páginasSexualidade e Experiências Trans - Berenice Bento PDFLívia BarbosaAinda não há avaliações

- Artigo - Andrade - Alves - Silva - 2023 - Biblioteca GeuiDocumento11 páginasArtigo - Andrade - Alves - Silva - 2023 - Biblioteca GeuiFran GarcêsAinda não há avaliações

- Escrevendo Contra A CulturaDocumento19 páginasEscrevendo Contra A CulturaAmanda Fievet100% (1)

- Um Diálogo Sobre FronteirasDocumento9 páginasUm Diálogo Sobre FronteirasCello Latini PfeilAinda não há avaliações

- Homossexualidade BrasilDocumento12 páginasHomossexualidade BrasilLuluHarpLiederAinda não há avaliações

- OLIVEIRA, Leandro M GERMINIANI, Haudrey. JusticaSocialGeneroDocumento15 páginasOLIVEIRA, Leandro M GERMINIANI, Haudrey. JusticaSocialGeneroJoicinhaaaAinda não há avaliações

- Gênero: três perspectivas introdutóriasDocumento13 páginasGênero: três perspectivas introdutóriasGiselle AndradeAinda não há avaliações

- !!a Reinvenção Do Corpo_ Sexualidade e Gênero Na Experiência TransexualDocumento252 páginas!!a Reinvenção Do Corpo_ Sexualidade e Gênero Na Experiência Transexuallfnr23Ainda não há avaliações

- Construção do gênero na psicologia brasileiraDocumento8 páginasConstrução do gênero na psicologia brasileiraMacleaneAinda não há avaliações

- NASCIMENTO - Epistemologias Transfeministas Negras Perspectivas e Desafios para Mulheridades MultiplasDocumento26 páginasNASCIMENTO - Epistemologias Transfeministas Negras Perspectivas e Desafios para Mulheridades MultiplasEstevao RezendeAinda não há avaliações

- Ceccarelli Contra Tranferencia Cultural e Metodo ClinicoDocumento13 páginasCeccarelli Contra Tranferencia Cultural e Metodo ClinicoAurora Regina MesquitaAinda não há avaliações

- Livro Etnia, Diversidade e FormaçãoDocumento302 páginasLivro Etnia, Diversidade e FormaçãoEliana Aparecida da SilvaAinda não há avaliações

- Diáspora TransDocumento37 páginasDiáspora TranscleberculturaAinda não há avaliações

- Saberes e Corpos Trans Materialidades Da Autodeterminação - João Manuel de OliveiraDocumento15 páginasSaberes e Corpos Trans Materialidades Da Autodeterminação - João Manuel de OliveiraAnderson MoreiraAinda não há avaliações

- Balanço da produção acadêmica sobre intersexualidadeDocumento18 páginasBalanço da produção acadêmica sobre intersexualidadeRoseli Padua AngeloniAinda não há avaliações

- Identidade, Raça e Etnia no BrasilDocumento16 páginasIdentidade, Raça e Etnia no BrasilFrancine NunesAinda não há avaliações

- Uma Sociologia das abjeçõesDocumento7 páginasUma Sociologia das abjeçõespriscila hernandesAinda não há avaliações

- Resenha sobre o livro A Construção dos Corpos: Perspectivas feministasDocumento10 páginasResenha sobre o livro A Construção dos Corpos: Perspectivas feministasJulioGoesAinda não há avaliações

- Fichamento Lélia GonzalezDocumento6 páginasFichamento Lélia GonzalezPaul Jardim Martins AfonsoAinda não há avaliações

- Reflexões Sobre TransidentidadeDocumento3 páginasReflexões Sobre TransidentidadeRaphael Nascimento Leite100% (1)

- 5. BJD 270 - Publicação em periódico B4Documento15 páginas5. BJD 270 - Publicação em periódico B4Nila Michele Bastos SantosAinda não há avaliações

- Descolonizando identidades transDocumento15 páginasDescolonizando identidades transTaisa Da Silva RochaAinda não há avaliações

- 48021-Texto Do Artigo-188699-1-10-20220208 (Portuguese)Documento14 páginas48021-Texto Do Artigo-188699-1-10-20220208 (Portuguese)João SantosAinda não há avaliações

- Apresentação Do DossiêDocumento6 páginasApresentação Do DossiêSidney AndradeAinda não há avaliações

- Escritas Insubmissas: Indisciplinando A História Com Hortense Spillers e Saidiya HartmanDocumento28 páginasEscritas Insubmissas: Indisciplinando A História Com Hortense Spillers e Saidiya HartmanGabriela GaiaAinda não há avaliações

- PALMEIRA, Francineide Santos. Escritoras Negras e Representações de Insurgência. (2010) PDFDocumento13 páginasPALMEIRA, Francineide Santos. Escritoras Negras e Representações de Insurgência. (2010) PDFluaneAinda não há avaliações

- Gênero, colonialidade e autonomiaDocumento27 páginasGênero, colonialidade e autonomiaErika Fernanda de Carvalho100% (1)

- 12026-Texto Do Artigo-47553-1-10-20210404Documento17 páginas12026-Texto Do Artigo-47553-1-10-20210404Marcos S JuniorAinda não há avaliações

- Sexualidade trans: experiências além do diagnóstico médicoDocumento10 páginasSexualidade trans: experiências além do diagnóstico médicoAna Paula da Cunha GóesAinda não há avaliações

- Um Estudo Sobre A Sodomia No Discurso Juridico de Alfonso X (1252 1284)Documento19 páginasUm Estudo Sobre A Sodomia No Discurso Juridico de Alfonso X (1252 1284)Alexandre JuniorAinda não há avaliações

- Transfeminismo no BrasilDocumento6 páginasTransfeminismo no BrasilMaria Vanessa Silva Alves UFCAinda não há avaliações

- Teoria queer na Amazônia: deslocando conceitos para pensar saberes-outrosDocumento14 páginasTeoria queer na Amazônia: deslocando conceitos para pensar saberes-outrosLarissa PelucioAinda não há avaliações

- Desmontando a caravela queer: desconstruindo o queer acadêmico brasileiroDocumento3 páginasDesmontando a caravela queer: desconstruindo o queer acadêmico brasileiroVinhu Lacava100% (1)

- Rafael Leopoldo. PRÓTESES ECLESIÁSTICAS.Documento8 páginasRafael Leopoldo. PRÓTESES ECLESIÁSTICAS.Rafael LeopoldoAinda não há avaliações

- 10687-Texto Do Artigo-44807-1-10-20201230Documento5 páginas10687-Texto Do Artigo-44807-1-10-20201230Giovanna Chagas Ferreira da SilvaAinda não há avaliações

- O Leito de ProcustoDocumento34 páginasO Leito de ProcustoFabiana CarvalhoAinda não há avaliações

- Resenha Do Livro Branquidade - Identidade Branca e Multiculturalismo - Ramayana Lira UFSCDocumento6 páginasResenha Do Livro Branquidade - Identidade Branca e Multiculturalismo - Ramayana Lira UFSCfabrizia_bezerra_1Ainda não há avaliações

- Distopias, atopias e utopias nos debates de gêneroDocumento7 páginasDistopias, atopias e utopias nos debates de gênerorafakilAinda não há avaliações

- Interseccionalidade: sexualidade, raça e gênero na história do feminismoDocumento8 páginasInterseccionalidade: sexualidade, raça e gênero na história do feminismoLarissa PelucioAinda não há avaliações

- A Reivenção Do CorpoDocumento13 páginasA Reivenção Do CorpoRollan CarvalhoAinda não há avaliações

- Analisar Uma Cena É Contrui-LaDocumento10 páginasAnalisar Uma Cena É Contrui-LaÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- Pedagogias FeministasDocumento270 páginasPedagogias FeministasDaiane DordeteAinda não há avaliações

- A Mao Esquerda Da Escuridao - Ursula K. Le GuinDocumento272 páginasA Mao Esquerda Da Escuridao - Ursula K. Le GuinSkotos100% (3)

- BNCCDocumento18 páginasBNCCÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- Piaget e Vygotsky: Métodos, modelos e histórias na construção da psicologia do desenvolvimentoDocumento16 páginasPiaget e Vygotsky: Métodos, modelos e histórias na construção da psicologia do desenvolvimentoÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- Giliana Zeferino Leal Mendes - Versão FinalDocumento173 páginasGiliana Zeferino Leal Mendes - Versão FinalÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- Carta A Sara BaartmanDocumento7 páginasCarta A Sara BaartmanÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- 2175 6236 Edreal 45 04 E96281Documento17 páginas2175 6236 Edreal 45 04 E96281feepivaAinda não há avaliações

- Arte de Tecer Ebook-1Documento384 páginasArte de Tecer Ebook-1Érika OliveiraAinda não há avaliações

- Cordel - Achille MbembeDocumento28 páginasCordel - Achille Mbembelazaro_823027687100% (1)

- Entrevista com Ochy Curiel: uma trajetória de ativismo feminista, antirracista e decolonialDocumento15 páginasEntrevista com Ochy Curiel: uma trajetória de ativismo feminista, antirracista e decolonialAlice MelloAinda não há avaliações

- Escrevivência A Escrita de NósDocumento282 páginasEscrevivência A Escrita de NósÉrika Oliveira100% (12)

- Desobediência epistêmica e identidade políticaDocumento38 páginasDesobediência epistêmica e identidade políticaDheneffer NascimentoAinda não há avaliações

- O que as mulheres fazem ao pensamentoDocumento118 páginasO que as mulheres fazem ao pensamentoÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- Ofensivas antigênero no Brasil: políticas de estado, legislação e mobilização socialDocumento50 páginasOfensivas antigênero no Brasil: políticas de estado, legislação e mobilização socialÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- Concurso de artigos sobre vínculos familiares na pandemiaDocumento6 páginasConcurso de artigos sobre vínculos familiares na pandemiaÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- Quando Ser Menina É RuimDocumento15 páginasQuando Ser Menina É RuimÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- Juventude de A A ZDocumento462 páginasJuventude de A A ZMarujodocaeteAinda não há avaliações

- Psicologia Escolar e debates educacionaisDocumento226 páginasPsicologia Escolar e debates educacionaisAna Brasil100% (4)

- Texto Racismo AtheneaDocumento14 páginasTexto Racismo AtheneaÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- FanonDocumento11 páginasFanonÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- 1809 4449 Cpa 18094449201800530007 PDFDocumento13 páginas1809 4449 Cpa 18094449201800530007 PDFPedroPsiufpiAinda não há avaliações

- Reflexões sobre aprendizagem e desenvolvimentoDocumento61 páginasReflexões sobre aprendizagem e desenvolvimentoÉrika Oliveira100% (1)

- O Que Pode A Psicologia SocialDocumento18 páginasO Que Pode A Psicologia SocialÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- Isabela Oliveira KalilDocumento10 páginasIsabela Oliveira KalilÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- InterseccionalidadeDocumento12 páginasInterseccionalidadeÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- Em Defesa Da FamíliaDocumento24 páginasEm Defesa Da FamíliaÉrika OliveiraAinda não há avaliações

- FERREIRA e SILVA.E As Mulheres NegrasDocumento17 páginasFERREIRA e SILVA.E As Mulheres NegrasCintia LimaAinda não há avaliações

- InterseccionalidadesDocumento12 páginasInterseccionalidadesRaquel AFAinda não há avaliações

- Ideologia de GêneroDocumento18 páginasIdeologia de GêneroLaís DuarteAinda não há avaliações

- Primeiros Socorros Básico ProvaDocumento5 páginasPrimeiros Socorros Básico ProvaDcastro Soares80% (5)

- Tutorial LPIDocumento3 páginasTutorial LPIrandomerdreamerAinda não há avaliações

- Relatorio CNCDocumento8 páginasRelatorio CNCPOSTO FEITORIAAinda não há avaliações

- A Grande Fuga - Sylvio PereiraDocumento75 páginasA Grande Fuga - Sylvio Pereirahumb_santosAinda não há avaliações

- Diagnóstico tridimensional da faceDocumento180 páginasDiagnóstico tridimensional da facePaula Andrea MonroyAinda não há avaliações

- Radiestesia - Reiki - e - Radiestesia - ApostilaDocumento368 páginasRadiestesia - Reiki - e - Radiestesia - ApostilaANDRÔMEDA.Ainda não há avaliações

- A Importancia Da Apicultura No BrasilDocumento6 páginasA Importancia Da Apicultura No BrasilGustavo DelgadoAinda não há avaliações

- Unicesumar - Atividade 04 - GODocumento4 páginasUnicesumar - Atividade 04 - GOGabrielAinda não há avaliações

- Prefeitura Municipal de Vila-Velha Estado Do Espiríto Santo Secretaria Municipal de EducaçãoDocumento4 páginasPrefeitura Municipal de Vila-Velha Estado Do Espiríto Santo Secretaria Municipal de EducaçãoErica Dos Santos MascarenhasAinda não há avaliações

- Resultado preliminar de candidatos com deficiênciaDocumento9 páginasResultado preliminar de candidatos com deficiênciaLícia CastroAinda não há avaliações

- Contabilidade Gerencial, Slides - Rosana (CEFIS)Documento85 páginasContabilidade Gerencial, Slides - Rosana (CEFIS)tjesuscAinda não há avaliações

- Normas para apresentação de ficheiros digitais em processos urbanísticosDocumento18 páginasNormas para apresentação de ficheiros digitais em processos urbanísticosPicaPauAmareloAinda não há avaliações

- Tecnologia Do Processamento de AlimentosDocumento450 páginasTecnologia Do Processamento de AlimentosFilipa PimentelAinda não há avaliações

- 6ºano Slides Aula 03Documento12 páginas6ºano Slides Aula 03MICHIELI OLIVEIRA RIBEIROAinda não há avaliações

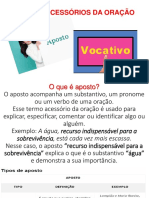

- Aposto - VocativoDocumento11 páginasAposto - VocativoAlessandra CoutoAinda não há avaliações

- Excel 2016 AvancadoDocumento601 páginasExcel 2016 AvancadoJan MartinsAinda não há avaliações

- Regime de Lubrificação PDFDocumento2 páginasRegime de Lubrificação PDFMarcelo PereiraAinda não há avaliações

- A Guilhotina de Hume e Kant, A Ignorância Dos Ateus Cientificistas e A Deturpação Da Filosofia (Contra Os Acadêmicos)Documento11 páginasA Guilhotina de Hume e Kant, A Ignorância Dos Ateus Cientificistas e A Deturpação Da Filosofia (Contra Os Acadêmicos)Jeff LavishAinda não há avaliações

- Resumo+7ºDocumento4 páginasResumo+7ºCatia RosaAinda não há avaliações

- O significado cultural do lenço de cabeça afro-americanoDocumento22 páginasO significado cultural do lenço de cabeça afro-americanoLuciana GorgonhaAinda não há avaliações

- VampiroDocumento79 páginasVampiroLuiz Henrique Matias MarcondesAinda não há avaliações

- Simplesmente Sobrenatural - Rose Nascimento - LETRAS - MusDocumento4 páginasSimplesmente Sobrenatural - Rose Nascimento - LETRAS - MusmesaxmelAinda não há avaliações

- Códigos de Defeito: Montadora Sistema Nome Fiat Injeção EDC15C7Documento6 páginasCódigos de Defeito: Montadora Sistema Nome Fiat Injeção EDC15C7gustavo silvaAinda não há avaliações

- Teste de HistóriaDocumento8 páginasTeste de HistóriaFernando Jorge TeixeiraAinda não há avaliações

- ChatGPT É Um Grande Plagiador Do Trabalho e Criatividade HumanosDocumento2 páginasChatGPT É Um Grande Plagiador Do Trabalho e Criatividade Humanoseu.brunonettoAinda não há avaliações

- O Poder Das Ervas Na África - Selma Sá e Rodrigo de Logun - Versão Final - CodDocumento85 páginasO Poder Das Ervas Na África - Selma Sá e Rodrigo de Logun - Versão Final - CodDaniel R.O100% (8)

- Elevação Pelvica e AgachamentoDocumento14 páginasElevação Pelvica e AgachamentoArtur VerasAinda não há avaliações

- Grande Hino A AtonDocumento20 páginasGrande Hino A AtonFrank C. SilvaAinda não há avaliações

- PALATORRAFIADocumento10 páginasPALATORRAFIAAndréia NunesAinda não há avaliações

- Doc3 - ISO 9001 - Comunicação Interna PDFDocumento3 páginasDoc3 - ISO 9001 - Comunicação Interna PDFzeliaornelasAinda não há avaliações

- Carnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiroNo EverandCarnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiroNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)

- Fé cristã e pensamento evolucionista: Atualizações teológico-pastorais a um tema desafiadorNo EverandFé cristã e pensamento evolucionista: Atualizações teológico-pastorais a um tema desafiadorJoel Portella AmadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)

- NIKOLA TESLA: Minhas Invenções - AutobiografiaNo EverandNIKOLA TESLA: Minhas Invenções - AutobiografiaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)

- Patologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquicoNo EverandPatologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquicoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)

- Tudo tem uma explicação: A biologia por trás de tudo aquilo que você nunca imaginouNo EverandTudo tem uma explicação: A biologia por trás de tudo aquilo que você nunca imaginouNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)

- Introdução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNo EverandIntrodução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)

- Metodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNo EverandMetodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)

- Metodologia da Pesquisa: Do Projeto ao Trabalho de Conclusão de CursoNo EverandMetodologia da Pesquisa: Do Projeto ao Trabalho de Conclusão de CursoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (2)

- Freud e o casamento: O sexual no trabalho de cuidadoNo EverandFreud e o casamento: O sexual no trabalho de cuidadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)

- História e história da educação: O debate teórico-metodológico atualNo EverandHistória e história da educação: O debate teórico-metodológico atualAinda não há avaliações

- Guia prático para negócios de impacto socialNo EverandGuia prático para negócios de impacto socialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)

- Do átomo ao buraco negro: Para descomplicar a astronomiaNo EverandDo átomo ao buraco negro: Para descomplicar a astronomiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)

- Jogo e civilização: História, cultura e educaçãoNo EverandJogo e civilização: História, cultura e educaçãoAinda não há avaliações

- História dos Testes Psicológicos: Origens e TransformaçõesNo EverandHistória dos Testes Psicológicos: Origens e TransformaçõesAinda não há avaliações

- Cristão homoafetivo?: Um olhar amoroso à luz da BíbliaNo EverandCristão homoafetivo?: Um olhar amoroso à luz da BíbliaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)

- Abordagem à família no contexto do conselho tutelarNo EverandAbordagem à família no contexto do conselho tutelarAinda não há avaliações

- Desigualdade Social e Políticas Sociais: Estudos sobre Expressões da Questão Social e Políticas de Enfrentamento a Pobreza na CidadeNo EverandDesigualdade Social e Políticas Sociais: Estudos sobre Expressões da Questão Social e Políticas de Enfrentamento a Pobreza na CidadeNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)