Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Daisy

Daisy

Enviado por

Herick Lyncon Antunes RodriguesTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Daisy

Daisy

Enviado por

Herick Lyncon Antunes RodriguesDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Revista OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023.

ISSN: 1982-3878

João Pessoa, PB, DGEOC/CCEN/UFPB – http://www.okara.ufpb.br

ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO

PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

Daisy Beserra Lucena

Universidade Federal da Paraíba

Camila Cunico

Universidade Federal da Paraíba

Marcelo de Oliveira Moura

Universidade Federal da Paraíba

RESUMO

O artigo tem como objetivo analisar o Índice de Risco de Desastre Climático (IRDC) para o

estado da Paraíba, considerando os diferentes graus de vulnerabilidade socioambiental e

as áreas suscetíveis a seca e a estiagem, para o recorte temporal de 1994 a 2018.

Utilizaram-se dados de chuvas diárias obtidas da Agência Executiva de Gestão das Águas

da Paraíba, informações socioeconômicas e de infraestrutura do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística e registros dos desastres a partir dos decretos de reconhecimento

inventariados no site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Os

dados foram organizados em um banco de dados georreferenciados para a construção das

temáticas necessárias para a elaboração do IRDC, ou seja, a suscetibilidade a seca e os

desastres climáticos. Para tanto, foi necessária a normatização das variáveis, tendo em

vista que possuem diferentes unidades de mensuração. Para análise integrada, realizou-se

a combinação geoespacial da vulnerabilidade social; da suscetibilidade a seca e a

estiagem; e a frequência de registros de desastres de origem climática (seca e estiagem)

nas regiões pluviometricamente homogêneas do estado. Os resultados obtidos indicam

que 20% dos municípios paraibanos encontra-se sob a condição de muito alto IRDC, que

quando acrescidos da classe alta, esse percentual totaliza 42% dos municípios (93

municípios), concentrados, espacialmente, na porção mais central do território (regiões do

Cariri e do Curimataú paraibano) e, afetando 23% da população do estado. Esses

municípios apresentam condições similares, tais como: o número elevado de dias secos

consecutivos, condições econômicas restritivas, que prejudicam a equidade social e

intensificam a vulnerabilidade. A identificação do IRDC ao nível municipal deve ser

compreendida como insumo para a gestão dos riscos ambientais e para a ampliação da

cultura de redução desses riscos por meio de ações que possam ser desenvolvidas por

setores da sociedade civil e pelos governos municipais e estaduais.

Palavras-chave: Dias secos consecutivos, suscetibilidade ambiental, vulnerabilidade social,

desastre ambiental.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

90 ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

Climate Disaster Risk Index for the State of

Paraíba - Brazil

ABSTRACT

The article aims to analyze the Climate Disaster Risk Index (IRDC) for the state of Paraíba,

considering the different degrees of socio-environmental vulnerability and areas

susceptible to drought and dry, for the time period from 1994 to 2018. Daily rainfall data

was obtained from the Paraíba Water Management Executive Agency, socioeconomic and

infrastructure information from the Brazilian Institute of Geography and Statistics, and

disaster records from the decrees of recognition inventoried on the website of the

Ministry of Integration and Regional Development. The data was organized into a geo-

referenced database to build the themes needed to prepare the IRDC, i.e. susceptibility to

drought and climate disasters. For this, it was necessary to standardize the variables, given

that they have different measurement units. For integrated analysis, the geospatial

combination of social vulnerability; susceptibility to drought and dry; and the frequency of

records of climate-related disasters (drought and dry) in the state’s pluviometrically

homogeneous regions. The results indicate that 20% of the municipalities in Paraíba are

under the condition of very high IRDC, which when added to the high class, this

percentage totals 42% of the municipalities (93 municipalities), spatially concentrated in

the most central portion of the territory (Cariri and Curimataú regions of Paraíba) and,

affecting 23% of the state's population. These municipalities present similar conditions,

such as: the high number of consecutive dry days, restrictive economic conditions, which

harm social equity and intensify vulnerability. The identification of the IRDC at the

municipal level should be understood as an input for the management of environmental

risks and for the expansion of the culture of reducing these risks through actions that can

be developed by sectors of civil society and by municipal and state governments.

Keywords: Consecutive dry days, environmental susceptibility, social vulnerability,

Environmental disaster

INTRODUÇÃO

Os desastres de natureza climática, em especial, aqueles associados às anomalias

de chuva ocorrem em diversas regiões do globo, atingindo todas as áreas, dentre

elas as densamente povoadas, a exemplo da região semiárida do Nordeste

brasileiro, fato que pode promover danos materiais e humanos significativos,

principalmente quando associados a baixa capacidade adaptativa e a expressiva

vulnerabilidade social das regiões afetadas.

O fenômeno natural da seca e da estiagem, que segundo o Centro Nacional de

Mitigação da Seca dos Estados Unidos (https://drought.unl.edu/) é definido como

uma deficiência de chuva por um período longo de tempo, que resulta em

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

LUCENA, D.B.; CUNICO, C.; MOURA, M. O. 91

escassez de água para as mais diferentes formas de atividades. Isto está atrelado

aos inúmeros problemas socioambientais e socioeconômicos singulares de uma

região (WILHITE e BUCHANAN, 2005), na região semiárida nordestina esses

impactos têm registros ao longo da história (SÃO JOSÉ et al., 2022).

Os efeitos da deficiência pluviométrica são frequentemente chamados de

impactos da seca, que podem desencadear desastres climáticos, os quais são

comumente registrados na região semiárida do país. Em vista disso, é pertinente a

análise e a discussão da relação entre a suscetibilidade natural, a capacidade de

respostas, as políticas de mitigação e a diferenciação dos grupos sociais atingidos.

Salienta-se que, como a seca é um fenômeno de expressiva repercussão espacial e

temporal, muitas das áreas afetadas acumulam impactos negativos que

intensificam ainda mais a configuração dos riscos.

Diante dessa contextualização é pertinente a definição de conceitos inerentes ao

processo de identificação dos desastres ambientais, em especial ao abordado no

artigo em tela. Assim, entende-se como desastre a materialização de uma

condição de risco, ou seja, o resultado de evento adverso decorrente de ação

natural ou antrópica sobre cenário vulnerável que cause danos humanos,

materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais (Decreto Federal n.

10.593, Artigo 2°, de 24 de dezembro de 2020). É possível perceber que a

presença humana é fator decisivo para a deflagração de um desastre.

A vulnerabilidade, componente indissociável da análise dos desastres ambientais,

pode ser definida como a combinação de fatores que direta e indiretamente

afetam os indivíduos e os grupos sociais. De acordo com Olímpio e Zanella (2017),

a vulnerabilidade está relacionada a fatores socioeconômicos, tais como nível de

renda, escolaridade, idade, gênero, acesso aos serviços públicos, habitação e

participação política. Os autores também refletem que o acesso a tais fatores

pode aumentar a predisposição à ocorrência de danos de diversas ordens,

incluindo óbito, bem como expressam a capacidade de lidar com as crises e de

aproveitar as oportunidades para melhorar sua situação de bem-estar.

Assim, enfatiza-se que a condição de vulnerabilidade está vinculada a capacidade

adaptativa da população, o que pode ser reconhecido como o conceito de

resiliência, ou seja, a capacidade de absorver as adversidades de um evento e se

adaptar a essa condição até restabelecer a normalidade. Yvette (2007) afirma que

a resiliência é a capacidade de um sistema para se adaptar às mudanças

resultantes de uma crise e melhorar sua capacidade de resposta tendo em vista

catástrofes futuras.

A análise conceitual que envolve a temática dos desastres ambientais é complexa,

apresentando complementaridades e antagonismos, assim, não é foco desse

artigo esgotar as diferentes vertentes conceituais, bem como suas

particularidades. No entanto, faz parte do escopo a abordagem dos desastres e

vulnerabilidade relacionados a eventos climáticos no estado da Paraíba.

Estudos sobre as consequências promovidas pelos eventos de seca e estiagem no

semiárido são necessários, em vista que as políticas públicas para auxiliar a

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

92 ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

população precisam estar amparadas em pesquisas que considerem de maneira

integrada os fatores socioeconômicos e ambientais que caracterizam tal recorte

geográfico. Sobretudo, diante dos prognósticos apontados pelos relatórios do

IPCC (Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas, do inglês

Intergovernmental Panel on Climate Change) que sinalizam redução das chuvas,

secas mais duradouras e temperaturas mais elevadas, e como consequência,

impactos na disponibilidade de água e na subsistência da região. Esses estudos se

tornam importantes tendo em vista que os desafios com relação à segurança

hídrica futura estão em pauta (Brito, Brito; Rufino, 2022).

A região semiárida brasileira possui 1.477 municípios e contempla os nove

estados do Nordeste, além de compreender também o norte de Minas Gerais e o

noroeste do Espírito Santos, com aproximadamente 31 milhões de habitantes

(IBGE, 2023). Dentre esses, encontra-se o estado da Paraíba, com uma área

territorial de 56.467,242 km², com 198 de seus 223 municípios inseridos na região

semiárida, de acordo com a Resolução CONDEL/SUDENE n. 150/2021, o que

corresponde a aproximadamente 90% da extensão territorial estadual.

Quanto ao quantitativo de desastres de seca e de estiagem, o estado da Paraíba

apresenta números expressivos. No período de 2003 a 2020, considerando os

decretos de reconhecimento de Situação de Emergência (SE) e as de Estado de

Calamidade Pública (ECP), foram deflagrados um total de 4.488 desastres

climáticos, segundo o Sistema Integrado de Informação sobre Desastres (2023).

Diante do exposto, o objetivo deste artigo consiste em objetivo analisar o Índice

de Risco de Desastre Climático (IRDC) para o estado da Paraíba, considerando os

diferentes graus de vulnerabilidade socioambiental e as áreas suscetíveis a seca e

a estiagem, para o recorte temporal de 1994 a 2018. Para a análise adotou-se a

divisão em Regiões Pluviometricamente Homogêneas (RPH), definidas por Braga e

Silva (1990) e referenciadas pelos trabalhos de Silva (2007) e Silva et al. (2012),

conforme a Figura 1. Tal regionalização é referência para a compreensão da

variabilidade no padrão das chuvas no espaço geográfico da Paraíba.

Este estudo contribuirá para o desenvolvimento de ações e adaptações

importantes na gestão proativa dos riscos climáticos voltados para a seca e a

estiagem no estado da Paraíba, servindo de suporte técnico para políticas

públicas, além de fomento metodológico para a realização de pesquisas futuras

em outras escalas de análise.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

LUCENA, D.B.; CUNICO, C.; MOURA, M. O. 93

Figura 1. Regiões Pluviometricamente Homogêneas do estado da Paraíba.

Fonte: Cunico et al. (2021).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos preconizam o reconhecimento da coexistência das

suscetibilidades ambientais e climáticas e das populações em situação de

vulnerabilidade social, permitindo estabelecer análises qualitativas e quantitativas

associadas aos desastres climáticos, o que amplia a concepção de políticas

públicas, de medidas mitigadoras e de adaptação, principalmente nos municípios

de maior número de recorrências de desastres de seca e de estiagem.

O percurso metodológico proposto neste artigo é representado na Figura 2 e

sintetiza os procedimentos para o Índice de Risco de Desastres Climáticos (IRDC)

do estado da Paraíba. Em Cunico et al. (2021) é descrita a metodologia detalhada

para a identificação da vulnerabilidade socioambiental e dos riscos de desastres

hidroclimáticos na Paraíba.

Assim, é possível a identificação dos municípios paraibanos que necessitam de

ações mais efetivas para a redução dos danos humanos, materiais e ambientais

gerados pelos desastres climáticos, cujas consequências maximizam a resiliência

dos municípios frente aos cenários de deflagração de tais eventos.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

94 ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

Figura 2. Percurso metodológico adotado.

Fonte: Adaptado de Cunico et al. (2021)

Para a vulnerabilidade social do estado da Paraíba utilizou-se o banco de dados

produzidos com base nas dimensões de infraestrutura, de renda e da situação

social desenvolvido no âmbito do Projeto "Riscos, vulnerabilidades e desastres

hidroclimáticos no estado da Paraíba: subsídios para planejamento e gestão dos

territórios" (Chamada Universal MCTIC/CNPq nº 28/2018, processo n.

424773/2018-0). A espacialização dessa vulnerabilidade social pode ser

visualizada em Cunico et al. (2023), e verifica-se que, na Paraíba, predominam as

classes de alta e muito alta vulnerabilidade social, afetando diretamente 184

municípios, os quais comportam aproximadamente 44% da população paraibana

(aproximadamente 1.661.000 de habitantes). Os municípios situados nas Regiões

Pluviometricamente Homogêneas (RPH) do Agreste, do Brejo e do

Cariri/Curimataú apresentaram o maior quantitativo inseridos no grau mais

expressivo de vulnerabilidade, respectivamente, 35%, 29% e 25%.

A análise da vulnerabilidade social - dimensões infraestrutura, renda e situação

social - contribui para o entendimento da predisposição à ocorrência de danos

diante do enfrentamento aos eventos de seca ou estiagem. Conforme aponta

Olímpio (2017), tais dimensões expressam também a capacidade de lidar com as

crises e de aproveitar as oportunidades para melhorar a situação de bem-estar e

as possíveis consequências advindas dos eventos de desastres climáticos.

Ante o exposto, a importância da análise sistemática e conjunta colabora na

compreensão da vulnerabilidade social, e está se reveste à medida que contribui

para o entendimento das diferenciações socioespaciais, auxiliando no

entendimento de como se dá a materialização dos desastres ambientais, em

especial dos desastres climáticos, foco deste trabalho. Maiores detalhes dos

procedimentos técnicos estabelecidos para a vulnerabilidade social da Paraíba

podem ser visualizados em Cunico et al. (2022, 2023).

A suscetibilidade ambiental a seca e a estiagem (etapa 1) foi realizada a partir da

identificação dos Dias Secos Consecutivos (DSC) para cada município da Paraíba.

Os DSC foram estabelecidos a partir dos dias em que o volume de chuva fosse

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

LUCENA, D.B.; CUNICO, C.; MOURA, M. O. 95

menor que 5mm.dia-1, isso levando em consideração a evapotranspiração de

referência (ETO) média para o estado, com base nos resultados obtidos por Cabral

Júnior e Bezerra (2018) que analisaram a ETO para todo o território da região

Nordeste do Brasil e, em média, encontraram esses valores para o estado da

Paraíba.

Após o estabelecimento e a identificação dos Dias Secos Consecutivos (DSC),

foram contabilizados o máximo de DSC, ou seja, o número máximo de DSC para

cada ano, estabelecendo uma série temporal da variável. Vale ressaltar que, em

alguns anos a sequência de DSC pode iniciar em um determinado ano e terminar

no ano seguinte. De posse das séries temporais do máximo de DSC, calculou-se a

média por município.

Para a construção da etapa 2 do procedimento metodológico, foi necessário

sistematizar os desastres, que nessa pesquisa são classificados como os de

categoria natural e estão inseridos no grupo climatológico conforme a atual

Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) vigente na Instrução

Normativa nº 36, de 4 de dezembro de 2020 (BRASIL, 2020).

Os desastres do grupo climatológico formam uma única tipologia de desastre

abordada, denominados aqui de desastres climáticos, visto que, os seus tipos

(seca e estiagem) estão relacionados ao mesmo fator de deflagração, isto é, a

redução prolongada ou mesmo a ausência das chuvas em um determinado

período em uma determinada localidade.

Para o mapeamento das ocorrências dos desastres climatológicos no estado da

Paraíba realizaram-se levantamentos exploratórios das séries anuais dos decretos

de reconhecimento quanto a sua intensidade, por municípios, no período de 2003

a 2016. Essas séries anuais dos decretos de reconhecimento dos desastres foram

adquiridas no site do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional,

por meio do link de acesso à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

(https://s2id.mi.gov.br/).

Em princípio foram filtradas todas as ocorrências de desastres reconhecidos nos

municípios paraibanos, com a finalidade de quantificar a frequência absoluta de

registros de desastres que almejam decretação por Situação de Emergência (SE)

ou por Estado de Calamidade Pública (ECP), posteriormente esses registros foram

somados e agrupados por municípios pertencentes às RPH do estado da Paraíba.

As consequências à população e a capacidade de enfrentamento dos municípios

são fatores considerados para ser decretada a SE ou o ECP. No caso da primeira

situação, de acordo com a Instrução Normativa n. 36 de 04 de dezembro de 2020,

é uma condição de anormalidade, provocada por um desastre, cujas

consequências são danos e prejuízos que acabam por comprometer de maneira

parcial a capacidade de resposta do poder público do recorte geográfico atingido.

Por sua vez, a decretação do ECP ocorre diante de situações de crise decorrentes

dos eventos extremos com consequências mais expressivas, que além de

promover danos humanos e materiais, provoca isolamento das comunidades e

óbitos.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

96 ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

Todo o conjunto de dados espaciais da pesquisa foi submetido a normalização,

tendo em vista as diferentes unidades de mensuração de cada variável. Para tanto

foi utilizada a Equação Máx-Mín (Equação 1), estabelecendo os valores em uma

escala de variação de 0 a 1, tornando possível a sobreposição das variáveis e

indicadores para composição da vulnerabilidade, da suscetibilidade e do risco.

𝐼 = (Eq. 1)

onde: Ips = valor normatizado da variável “I” no município “s”; Is = valor da

variável “I” no município “s”; I-v = menor valor da variável “I” no universo de

municípios; e I+v = maior valor da variável “I” no universo de municípios.

Para a elaboração do Índice de Risco de Desastre Climático (IRDC) - etapa 3, que

constituiu a síntese final do percurso metodológico, foi elaborado a partir da

combinação da Vulnerabilidade Socioambiental aos desastres climáticos (VSA) e

da frequência dos desastres de seca e de estiagem (FDC) para cada município do

estado da Paraíba (Equação 2).

( )

𝐼𝑅𝐷𝐶 = (Eq. 2)

Ressalta-se que o IRDC gerado foi normalizado, por meio da Equação Máx-Min

(Equação 1), e os valores classificados em cinco classes que exprimem os

diferentes graus: inferior a 0,20 (muito baixo); 0,21 a ,40 (baixo); 0,41 a 0,60

(médio); 0,61 a 0,80 (alto); 0,81 a 1,00 (muito alto).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Vulnerabilidade Socioambiental a seca e a estiagem dos municípios da

Paraíba

Compreender a realidade expressa pela vulnerabilidade social e associá-la com as

suscetibilidades aos desastres climáticos, uma vez que há uma predisposição

natural no estado, possibilita ampliar a gestão dos riscos e a cultura de redução

dos mesmos. Para o estado da Paraíba tem-se a quantidade de dias sem chuva

(média para os municípios de 87,39%) bem superior aos de dias chuvosos

(12,61%). Essas informações quantitativas foram obtidas por meio da análise do

banco de dados intrínseco ao artigo e se justifica tendo como base a localização

do recorte geográfico, e as características associadas, como grande déficit hídrico,

irregularidade das chuvas, tanto espacial quanto temporal, altas temperaturas e

alta taxa de evapotranspiração.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

LUCENA, D.B.; CUNICO, C.; MOURA, M. O. 97

Ante o exposto, se faz necessário avaliar os Dias Consecutivos Secos (Figura 3),

cuja variabilidade está vinculada à dinâmica das chuvas no estado. A média dos

DCS para a Paraíba corresponde a 112 dias. Quando considerada as RPH, as

diferenças são expressivas, onde observa-se uma média de 60 DCS para o Litoral,

72 dias para o Brejo, 85 dias para o Agreste, 133 dias para o Cariri/Curimataú, 141

dias para o Sertão e 125 dias para o Alto Sertão. Fica evidente a importância de

conhecimento acerca dessa variabilidade e de como propor ações efetivas para a

mitigação e adaptação frente aos impactos e prognósticos.

Na Figura 3 observa-se que 13 municípios, ou seja, 6% do total, estão inseridos na

última classe de representação, ou seja, variam de 160 a 189 Dias Secos

Consecutivos. Tais municípios são: São Mamede (161 dias), Várzea (163), Santa

Luzia (164), Belém do Brejo do Cruz (165), Nova Palmeira (165), Cacimba de Areia

(165), Pedra Lavrada (166), Passagem (166), Lastro (168), Camalaú (170), São

Bento (177), São José de Espinharas (183) e Quixabá (189).

Figura 3. Dias Secos Consecutivos por município no estado da Paraíba.

A partir da metodologia estabelecida, os valores que representam os DSC foram

normalizados, constituindo assim a suscetibilidade ambiental a seca e a estiagem

(Figura 4), sendo as classes muito alta e alta suscetibilidade as predominantes em

34% dos municípios paraibanos, ou seja, 75 municípios. Conforme esperado, o

município identificado com a maior suscetibilidade corresponde a Quixabá.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

98 ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

Figura 4. Suscetibilidade a seca e a estiagem por município no estado da Paraíba.

Os municípios das RPH do Litoral, do Brejo e do Agreste apresentam expressiva

predominância das classes muito baixa e baixa. Nesse sentido, é relevante

destacar que tais regiões estão geograficamente localizadas na porção oriental do

Planalto da Borborema, que representa um dos principais domínios

morfoclimáticos do estado, cuja ação orográfica exerce controle climático,

associado ainda a ação da maritimidade.

De acordo com os estudos de Carvalho (1982) e de Lima e Melo (1985), sobre as

principais unidades de relevo da Paraíba, pode-se afirmar que a partir das

encostas mais orientais do Planalto da Borborema configura-se no terreno um

“hiato” climático que divide a Paraíba em dois domínios morfoclimáticos: Domínio

quente e úmido e litorâneo ou Setor oriental úmido e subúmido; e um Domínio

quente e seco ou semiárido ou Setor ocidental subúmido e semiárido. Esses

domínios ficam bem evidenciados nas Figuras 3 e 4, quando se observa a grande

discrepância espacial das variáveis entre as RPH do Litoral, do Brejo e do Agreste

(domínio/setor oriental úmido e subúmido) e as RPH do Cariri/Curimataú, do

Sertão e do Alto Sertão (domínio/setor semiárido).

A partir dos mapeamentos temáticos apresentados e sua respectiva combinação

(álgebra de mapas), foi possível espacializar a vulnerabilidade socioambiental a

seca e a estiagem, conforme a Figura 5.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

LUCENA, D.B.; CUNICO, C.; MOURA, M. O. 99

Figura 5. Vulnerabilidade Socioambiental a seca e a estiagem por município no

estado da Paraíba.

São no total 154 municípios (69%) que foram classificados com grau de alta e

muito alta Vulnerabilidade Socioambiental a seca e a estiagem, atingindo 31% da

população paraibana, ou seja, 1.170.834 de pessoas (de acordo com o censo do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2010). No oposto do ranking,

ou seja, as classes muito baixa e baixa ocorrem em apenas oito municípios, sendo:

João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Guarabira, Bayeux, Caaporã, Santa Rita

e Lucena. Apesar de representarem somente 4% do total de municípios,

comportam 39% da população do estado (1.474.116 de pessoas - IBGE 2010).

São José de Espinharas, município localizado na RPH do Sertão, foi o que

apresentou a vulnerabilidade socioambiental a seca e a estiagem mais elevadas.

Considerando as RPH, o Sertão, o Cariri/Curimataú e o Alto Sertão apresentou o

maior quantitativo de seus municípios inseridos no grau mais expressivo de

vulnerabilidade socioambiental a ocorrência de desastres climáticos, sendo

respectivamente, 35%, 25% e 13%.

Ao analisar essas informações é fundamental destacar que os resultados foram

obtidos a partir de uma comparação entre municípios. Se considerado a escala

intramunicipal, com maior detalhamento das variáveis em questão, certamente

serão identificados graus mais expressivos, mesmo naqueles municípios expressos

no atual índice com graus menos elevados. Da mesma forma, a situação oposta é

válida.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

100

100 ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

Desastres Climatológicos no estado da Paraíba

O território paraibano é naturalmente propenso a ocorrência de eventos

excepcionais da precipitação, com destaque para as anomalias negativas da

precipitação, as quais podem ser potenciais gatilhos de ordem natural para a

deflagração de desastres climáticos. Assim, no período de 2003 a 2016, somente

17 municípios não deflagraram desastres por Situação de Emergência ou por

Estado de Calamidade Pública em decorrência de desastres de seca ou de

estiagem, sendo eles localizados nas RPH do Litoral, do Brejo e do Agreste:

Alhandra, Baía da Traição, Bayeux, Caaporã, Conde, Cruz do Espírito Santo, Curral

de Cima, João Pessoa, Juripiranga, Lucena, Marcação, Pedras de Fogo, Pilõezinhos,

Pitimbu, Santa Rita, Sapé e Serraria.

O total de 60 municípios (Figura 6 e 7) decretaram entre 17 e 21 desastres

climatológicos, os quais concentraram-se na porção centro-sul da Paraíba, em

especial, na RPH do Cariri/Curimataú.

Figura 6. Desastres climatológicos totais por município no estado da Paraíba no

período de 2003 a 2016.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

LUCENA, D.B.; CUNICO, C.; MOURA, M. O. 101

Paraíba

Regiões Pluviometricamente Homogêneas

Figura 7. Distribuição dos desastres climatológicos totais no estado da Paraíba e

por RPH

Quanto aos desastres climatológicos convém mencionar que 42% dos municípios

paraibanos decretaram Estado de Calamidade Pública, que corresponde ao nível

III de desastres, segundo a Instrução Normativa nº 36, de 4 de dezembro de 2020

(Brasil, 2020), cujos impactos são mais significativos, de grande intensidade e que

compromete a capacidade de resposta do poder público.

O Cariri/Curimataú é a região com maior quantitativo de decretos de ECP

Climáticos, ou seja, 63% dos municípios obtiveram duas notificações, e 33%, uma

notificação. Somente os municípios de Coxixola e Seridó não registraram

nenhuma.

A recorrência de eventos desse porte pode comprometer as atividades

socioeconômicas dos municípios, principalmente daqueles com atividade no setor

primário. No caso do Cariri/Curimataú destaca-se nas atividades da pecuária, por

meio da criação de caprinos, ovinos e aves (Figura 8). Certamente, as atividades

desse setor são afetadas nos anos de registros de desastres climatológicos.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

102

102 ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

Figura 8. Mapas com as criações pecuárias expressivas para o estado da Paraíba

Fonte: IBGE (2019). Elaborado: autores.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

LUCENA, D.B.; CUNICO, C.; MOURA, M. O. 103

Índice de Risco de Desastres Climáticos (IRDC) para o estado da Paraíba

O IRDC (Figuras 9 e 10), que corresponde a síntese da Vulnerabilidade

Socioambiental a seca e a estiagem integrada aos desastres climáticos registrados

no estado, resultou em uma concentração de 44 municípios na classe muito alta,

sendo 34 deles inseridos na RPH do Cariri/Curimataú. A classe alta também

merece destaque, uma vez que corresponde a 42% do total de municípios, ou

seja, 93 municípios. Ambas as classes mencionadas afetam diretamente 23% da

população paraibana, que em números absolutos totalizam 851.210 habitantes

(de acordo com o censo IBGE -2010).

Figura 9. Índice de Risco de Desastres Climáticos para o estado da Paraíba

Os municípios que correspondem as classes alta e muito alta de IRDC são

reconhecidos por áreas urbanas de pequeno porte, no entanto, apresentam

importância significativa para as atividades de agropecuária familiar e,

consequentemente, para a economia local. Assim, acabam sendo diretamente

afetados pelos eventos relacionados ao Índice apresentado. Pode-se citar como

exemplos, de acordo com o censo agropecuário do IBGE de 2017: (a) o município

de São José de Espinharas, cujo IRDC é o mais alto da Paraíba (1,00), e é o décimo

município paraibano com maior criação de bovinos e primeiro no cultivo de

melancia; (b) o município de Alcantil (IRDC 0,94), destaca-se na segunda posição

na criação de muares; (c) o município de Barra de São Miguel (IRDC 0,91) é o

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

104

104 ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

terceiro maior produtor de cebola do estado e o quinto maior produtor de tomate

rasteiro; (d) o município de Cubati (IRDC 0,90) é o segundo maior criador de

suínos.

Figura 10. Distribuição do Índice de Risco de Desastres Climáticos no estado da

Paraíba e por RPH

Os menores Índices foram identificados nos municípios de João Pessoa (0,00),

Cabedelo (0,09), Bayeux (0,16), Caaporã (0,17), Santa Rita (0,17), Lucena (0,19) e

Alhandra (0,20). Vale ressaltar que todos esses municípios estão localizados na

RPH do Litoral, a qual apresenta uma distribuição mais regular da pluviosidade ao

longo do ano, em função da dinâmica atmosférica, devendo-se considerar a

influência de sistemas tais como: Linhas de Instabilidade, Vórtices Ciclônicos de

Altos Níveis, Ondas de Leste e outros de escalas menores.

A Figura 11 mostra um resumo geral do comportamento da variabilidade do IRDC

entre as RPH do estado, e fica perceptível sua alta variabilidade entre as regiões.

Reforça também que o Cariri/Curimataú possui os maiores valores do Índice,

seguido do Sertão e do Alto Sertão, conforme visualizado na Figura 10. Contudo, é

no Agreste que se verifica a maior dispersão (observado a partir do retângulo em

azul, maior caixa). No Litoral é onde tem-se as menores dispersões, ou seja, todos

os municípios apresentam um IRDC baixo e com valores bem próximos.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

LUCENA, D.B.; CUNICO, C.; MOURA, M. O. 105

Figura 11. Boxplot do IRDC por Regiões Pluviometricamente homogêneas (RPH)

Também pode ser verificado na Figura 11 os valores de IRDC discrepantes, ou

seja, os que sobressaem das características gerais, de cada região, identificados

pelos círculos vazados em preto. Na RPH do Litoral, o município de João Pessoa

(IRDC 0,00) apresenta o melhor IRDC, da mesma forma quando comparados todos

os municípios do estado. João Pessoa e Cabedelo, ambos na RPH do litoral, são

considerados centralizadores das atividades econômicas na Paraíba, cujos centros

urbanos integram a rede de gestão territorial e delimitam as regiões de influência

a eles associados, também apresentam um contingente populacional em

ascensão e, mesmo classificados com o IRDC muito baixo, não significa a

inexistência de suscetibilidade a desastres. Porém, são mais comumente

registrados nessa região desastres relacionados aos eventos hidrológicos.

Na RPH do Cariri/Curimataú observam-se dois municípios que se diferenciam das

condições prevalentes, são eles: Coxixola (IRDC 0,4789) e Seridó (IRDC 0,4839).

São José de Espinharas, na RPH do Sertão, é o que apresenta o pior Índice (1,00),

refletindo o quantitativo significativo de ocorrência de dias secos consecutivos e a

vulnerabilidade socioambiental a seca e estiagem também elevada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Índice de Risco de Desastres Climáticos (IRDC) apresentado nessa pesquisa

possibilita a identificação dos municípios paraibanos que necessitam de ações

mais efetivas para a redução dos danos humanos, materiais e ambientais gerados

pelos desastres climatológicos, ou seja, ações que possibilitem o aumento da

resiliência dos municípios frente aos cenários de deflagração dos desastres de

seca e de estiagem. As informações geradas são de suma importância para o

fomento de políticas voltadas à gestão da redução dos riscos de desastres no

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

106

106 ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

estado, tendo em vista que 42% dos municípios (93 municípios) encontram-se nas

classes de muito alta ou alta IRDC.

Portanto, reconhecer os territórios mais afetados e aqueles com maiores

suscetibilidades a recorrência de eventos climatológicos podem auxiliar na gestão

dos riscos ambientais e na ampliação da cultura de redução desses riscos por

meio de ações que possam ser desenvolvidas por setores da sociedade civil e

pelos governos municipais e estaduais. O estudo também colabora na

identificação das variáveis e dimensões que precisa de atenção urgente, como: o

grande número de dias secos consecutivos - que pode, e é prognosticado, o

aumento dos DCS frente às mudanças climáticas, condições econômicas restritivas

- principalmente no tocante a renda, que prejudicam a equidade social e

intensificam a vulnerabilidade.

Cabe salientar que, os resultados encontrados na pesquisa e retratados no artigo

são dinâmicos e representam uma realidade dos dados utilizados como base.

Assim, é necessário a atualização dos mesmos para poder traçar um comparativo

entre períodos distintos e estabelecer um monitoramento dos municípios mais

suscetíveis. As mudanças espaço-temporais precisam ser analisadas para uma

eficaz tomada de decisão diante de medidas para ampliar a gestão dos riscos e a

cultura de redução dos mesmos. Salienta-se que as dimensões e as variáveis

escolhidas e trabalhadas também podem ser acrescentadas e/ou retiradas para

retratar melhor a realidade da área em estudo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -

CNPq, pelo financiamento do projeto "Riscos, vulnerabilidades e desastres

hidroclimáticos no estado da Paraíba: subsídios para planejamento e gestão dos

territórios". Chamada Universal MCTIC/CNPq nº 28/2018, processo n.

424773/2018-0; ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia Física e Dinâmica

Socioambiental (GEOFISA) e ao Laboratório de Climatologia Geográfica

(CLIMAGEO), ambos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), pelos debates

promovidos e conhecimento produzido.

REFERÊNCIAS

BRAGA, C. C.; SILVA, B. B. Determinação de regiões pluviometricamente

homogêneas no Estado da Paraíba. In: Congresso Brasileiro de Meteorologia, VI,

Salvador, BA. Anais 1, p. 200-205, 1990.

BRASIL. Instrução Normativa n. 36/2020. Disponível em:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-36-de-4-de-

dezembro-de-2020-292423788. Acesso: 20 fev. 2022.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

LUCENA, D.B.; CUNICO, C.; MOURA, M. O. 107

BRASIL. Decreto Federal n. 10.593 Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10593.htm.

Acesso: 20 fev. 2022.

BRASIL. Resolução CONDEL/SUDENE n. 150/2021. Disponível em:

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-150-de-13-de-

dezembro-de-2021-370970623. Acesso: 20 fev. 2022.

BRITO, H.C.de; BRITO, Y.M.A.de; RUFINO, I.A.A. O índice de segurança hídrica do

Brasil e o semiárido brasileiro: desafios e riscos futuros. Revista Brasileira de

Cartografia. vol.74, n.1, 2022.

CABRAL JÚNIOR, J.B.; BEZERRA, B.G. Análises da evapotranspiração de referência

e do índice de aridez para o Nordeste do Brasil. REGNE, v.4, n.1, p. 71- 89. 2018.

CARVALHO, M. G. R. F. Estado da Paraíba: classificação geomorfológica. João

Pessoa: Editora UFPB, 1982. 72p.

CUNICO, C.; LUCENA, D. B.; MOURA, M. de O. Vulnerabilidade socioambiental e

Risco de Desastre por Inundações no Estado da Paraíba, Brasil. Boletim Goiano de

Geografia, Goiânia, v. 42, n. 01, 2022. DOI: 10.5216/bgg.v42.71324. Disponível

em: https://revistas.ufg.br/bgg/article/view/71324 . Acesso em: 5 set. 2022.

CUNICO, C.; LUCENA, D. B.; MOURA, M. O. Atlas Riscos, Vulnerabilidades e

Desastres Ambientais do Estado da Paraíba. Sobral, CE: Editora SertãoCult, 2023.

71 p. Disponível em: https://repositorio.editorasertaocult.com.br/index.php/omp.

Acesso em: 5 set. 2022.

CUNICO, C.; LUCENA, D. B.; MOURA, M. O.; MOURA, C. M. S. Metodologias para

identificação da vulnerabilidade socioambiental e dos riscos de desastres

hidroclimáticos na Paraíba. In: SILVA, A. B.; GALVÃO, J. C.; LUCENA, D. B. (Orgs.).

Paraíba: pluralidades e representações geográficas, v. 4. Campina Grande:

EDUFCG, p.121-144, 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base de informações do

Censo Demográfico 2010: resultados do universo por setor censitário. Rio de

Janeiro: Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - Centro de

documentação e disseminação de informações, 2011.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base de informações do

Censo Agropecuário 2017: resultados definitivos em 2017. Rio de Janeiro:

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - Centro de documentação e

disseminação de informações, 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Prévia da População dos

Municípios com base nos dados do Censo Demográfico 2022 coletados até

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

108

108 ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE CLIMÁTICO PARA O ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

25/12/2022. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/etapas/divulgacao-

dos-resultados.html. Acesso em: agosto de 2023.

LIMA, A. G. M.; MELO, A. B. L. Relevo. In: PARAÍBA. Governo do Estado da Paraíba.

Secretaria de Educação. Universidade Federal da Paraíba. Atlas Geográfico do

Estado da Paraíba. João Pessoa: Grafset, p. 26-29, 1985. 100p.

SÃO JOSÉ, R.V.de; COLTRI, P.P.; GRECO, R.; SOUZA, I.S.de; SOUZA, A.P.S.de. Hazard

(seca) no semiárido da Bahia: vulnerabilidades e riscos climáticos. Revista

Brasileira de Geografia Física, v.15, n.04. 2022.

SILVA, L. L. Precipitações Pluviais da Pré-Estação Chuvosa no Período Chuvoso e

suas Influências na Produtividade Agrícola da Paraíba. Dissertação de Mestrado.

Campina Grande: Programa de Pós-Graduação em Meteorologia/UFCG, 2007.

114p.

SILVA, L. L.; MENEZES, H. E. A.; DANTAS, R. T.; COSTA, R. F.; MENEZES, H. E. A.

Relações das precipitações da pré-estação com o período chuvoso no estado da

Paraíba. Revista de estudos ambientais (online), 2012, n. 4. Disponível em:

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rea/article/viewFile/3569/2509. Acesso em:

07 nov. 2017.

OLÍMPIO, J.L.S; ZANELLA, M.E. Riscos naturais: conceitos, componentes e relações

entre natureza e sociedade. Revista Ra’e Ga, v. 40, p. 94 – 109. 2017.

OLÍMPIO, J.L.S. Análise multicritério do Risco de Desastres Naturais: um estudo

sobre a seca na região Nordeste do Brasil. Tese (doutorado) – Universidade

Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2017.

VEYRET, Y. Os riscos – o homem como agressor e vítima do meio ambiente.

Trad.: Dilson Ferreira da Cruz. São Paulo: Contexto, 2007.

WILHITE, D. A.; BUCHANAN-SMITH, M. Drought as Hazard: Understanding the

Natural and Social Context. In: WILHITE, D. A. Drought and Water Crises Science,

Technology, and Management Issues. Boca Raton, Flórida: CRC Press Taylor &

Francis Group. p. 4-29. 2005.

Contato com o autor: Daisy Beserra Lucena <daisyblucena@gmail.com>

Recebido em: 03/06/2023

Aprovado em: 03/10/2023

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 89-108, 2023

Você também pode gostar

- PRA 9136 EstéticaDocumento2 páginasPRA 9136 Estéticacaxacarlamaia100% (2)

- Scarlett Marton - Deus Está MortoDocumento4 páginasScarlett Marton - Deus Está Mortofabio_tmasudaAinda não há avaliações

- Trabalho Sobre Os Tipos de ComunicaçãoDocumento2 páginasTrabalho Sobre Os Tipos de ComunicaçãoPietro Silva de FigueiredoAinda não há avaliações

- Danos e Prejuizos Versao em RevisaoDocumento156 páginasDanos e Prejuizos Versao em RevisaoCaroline RochaAinda não há avaliações

- Analise Da Precipitacao Pluviometrica Mensal e AnuDocumento11 páginasAnalise Da Precipitacao Pluviometrica Mensal e AnuKarlos KostaAinda não há avaliações

- Melo e Lima, 2012 PDFDocumento22 páginasMelo e Lima, 2012 PDFElfany ReisAinda não há avaliações

- 3742-Artigo Revisado 2-13071-1-10-20201229Documento19 páginas3742-Artigo Revisado 2-13071-1-10-20201229LucioDercioAinda não há avaliações

- Josicleda, 246292-191370-1-ED (1)Documento16 páginasJosicleda, 246292-191370-1-ED (1)Beatriz Costa BezerraAinda não há avaliações

- CartografiaDocumento8 páginasCartografiaNegrão FranciscoAinda não há avaliações

- 13519-Texto Do Artigo-70714-1-10-20120625Documento20 páginas13519-Texto Do Artigo-70714-1-10-20120625Arnaldo MepaparaAinda não há avaliações

- Santos Et Al (2021) Tipos de Seca e Aplicação No NEBDocumento19 páginasSantos Et Al (2021) Tipos de Seca e Aplicação No NEBAntonio OscarAinda não há avaliações

- 3089-Texto Do Artigo-11373-5-10-20230309Documento14 páginas3089-Texto Do Artigo-11373-5-10-20230309R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSAinda não há avaliações

- 1 PBDocumento16 páginas1 PBANDRESSA ELLEN APOLINÁRIO SILVAAinda não há avaliações

- Galoa Proceedings Sbpo 2018 84444Documento12 páginasGaloa Proceedings Sbpo 2018 84444Gilmara da Silva GonçalvesAinda não há avaliações

- 18-Texto Do Artigo-92-1-10-20200812Documento18 páginas18-Texto Do Artigo-92-1-10-20200812Bernardo MartinoAinda não há avaliações

- 1611-Texto Do Artigo-10930-1-10-20200418Documento8 páginas1611-Texto Do Artigo-10930-1-10-20200418ISABELA PEREIRA DA CUNHAAinda não há avaliações

- Relatório GeologiaDocumento8 páginasRelatório GeologiaPedro PiinAinda não há avaliações

- Osvaldo Muchanga - Artigo-Reducao Risc e Desastres-2023Documento10 páginasOsvaldo Muchanga - Artigo-Reducao Risc e Desastres-2023Osvaldo MuchangaAinda não há avaliações

- Eventos e Episódios Pluviais Extremos: A Configuração de Riscos Hidrometeorológicos em Curitiba (Paraná - Brasil)Documento18 páginasEventos e Episódios Pluviais Extremos: A Configuração de Riscos Hidrometeorológicos em Curitiba (Paraná - Brasil)ISABELA CRISTINA RIBEIRO SOUZAAinda não há avaliações

- Carta Emergência Climática No Brasil A Necessidade de Uma AdaptaçãoDocumento7 páginasCarta Emergência Climática No Brasil A Necessidade de Uma AdaptaçãoBárbara DominguesAinda não há avaliações

- Mapeamento Participativo de Riscos Ambientais Na Bacia Hidrográfica Do Rio MambucabaDocumento13 páginasMapeamento Participativo de Riscos Ambientais Na Bacia Hidrográfica Do Rio MambucabaFabiana FreitasAinda não há avaliações

- Faryd Maracajá Napy Charara - TCC Artigo Lic Geografia CH 2018Documento29 páginasFaryd Maracajá Napy Charara - TCC Artigo Lic Geografia CH 2018DICAS ValiosasAinda não há avaliações

- Distribuição Espaço-Temporal Dos Desastres Naturais Associados À Dinâmica Climática No Estado Do CearáDocumento22 páginasDistribuição Espaço-Temporal Dos Desastres Naturais Associados À Dinâmica Climática No Estado Do CearáJoao Luis Sampaio OlimpioAinda não há avaliações

- Proposta de Redação - O Avanço Dos Desastres Naturais em Um Cenário de Mudanas ClimáticasDocumento1 páginaProposta de Redação - O Avanço Dos Desastres Naturais em Um Cenário de Mudanas ClimáticasPietra SouzaAinda não há avaliações

- 2019 - SBSR - Inunda20190526 111458 hlw8q4 With Cover Page v2Documento5 páginas2019 - SBSR - Inunda20190526 111458 hlw8q4 With Cover Page v2Jose SegundoAinda não há avaliações

- ResumoDocumento10 páginasResumoHugo LimaAinda não há avaliações

- Flaviasantos,+52240 Texto+do+artigo 253086 1 11 20210226Documento12 páginasFlaviasantos,+52240 Texto+do+artigo 253086 1 11 20210226Naiah CarolineAinda não há avaliações

- Artigo - GabiDocumento15 páginasArtigo - GabiAmanda WitóriaAinda não há avaliações

- Eventos Extremos de Secas Na Sub-Bacia Hidrográfica Do Rio SucuruDocumento12 páginasEventos Extremos de Secas Na Sub-Bacia Hidrográfica Do Rio Sucurur3n3.souzaAinda não há avaliações

- ZJ 16 YULmDocumento20 páginasZJ 16 YULmAllan Souza SantosAinda não há avaliações

- PAP020835Documento8 páginasPAP020835brenovAinda não há avaliações

- Estratégias para A Redução de Riscos de DesastresDocumento11 páginasEstratégias para A Redução de Riscos de Desastresmarcos freitasAinda não há avaliações

- 3 - Carta Geotecnica de Aptidao A Urbanizacao Instrumento de PlanejamentoDocumento10 páginas3 - Carta Geotecnica de Aptidao A Urbanizacao Instrumento de PlanejamentoMarianaAinda não há avaliações

- Plano Diretor e Desastres Naturais: Considerações Sobre o Bairro Campos Elíseos - Ribeirão Preto (SP)Documento21 páginasPlano Diretor e Desastres Naturais: Considerações Sobre o Bairro Campos Elíseos - Ribeirão Preto (SP)MaraDickelAinda não há avaliações

- NotaTcnica12023SADJVISAMCCPR SEI 00042.000497 2023 74Documento63 páginasNotaTcnica12023SADJVISAMCCPR SEI 00042.000497 2023 74Fábio Brito ZissouAinda não há avaliações

- Aplicação Da Análise Fatorial para Determinação Da VulnerabilidadeDocumento13 páginasAplicação Da Análise Fatorial para Determinação Da Vulnerabilidader3n3.souzaAinda não há avaliações

- Mudanças No Clima Olhares Da Juventude PeriféricaDocumento5 páginasMudanças No Clima Olhares Da Juventude PeriféricaSollaniaAinda não há avaliações

- Analise de Risco Social A Inundacao Na Cidade de Rio Branco Acre 2Documento36 páginasAnalise de Risco Social A Inundacao Na Cidade de Rio Branco Acre 2Pedro RobssonAinda não há avaliações

- Redacao - Tragedias Naturais No BrasilDocumento5 páginasRedacao - Tragedias Naturais No BrasilHyasmimAinda não há avaliações

- TDR - Sistemas Produtivos Dessalinização Manejo e CultivoDocumento12 páginasTDR - Sistemas Produtivos Dessalinização Manejo e CultivoBRUNO BARBOSAAinda não há avaliações

- Aplicação Do Método Análise de Tendência Inovadora para Detecção de Tendências Da Precipitação Anual e Sazonal Na Região Metropolitana Do RecifeDocumento20 páginasAplicação Do Método Análise de Tendência Inovadora para Detecção de Tendências Da Precipitação Anual e Sazonal Na Região Metropolitana Do Recifejonatan.pessoaAinda não há avaliações

- Avaliação E Mapeamento Da Estiagem E Seca Ocorrida Na Década de 2010-2020 No Estado Da ParaíbaDocumento5 páginasAvaliação E Mapeamento Da Estiagem E Seca Ocorrida Na Década de 2010-2020 No Estado Da ParaíbaDjail SantosAinda não há avaliações

- Territorialidade Do Carbono Surui-Congeo2018Documento503 páginasTerritorialidade Do Carbono Surui-Congeo2018Sheila Castro dos SantosAinda não há avaliações

- 10 Frequência e Intensidade PluviométricaDocumento21 páginas10 Frequência e Intensidade PluviométricaLuiz GustavoAinda não há avaliações

- Cartografi A Da Vulnerabilidade SocioambientalDocumento17 páginasCartografi A Da Vulnerabilidade SocioambientalL. Paulo SilvaAinda não há avaliações

- Monografia Alessandra Cordeiro Dos SantosDocumento58 páginasMonografia Alessandra Cordeiro Dos SantosAlessandraAinda não há avaliações

- 11729-Texto Do Artigo-44650-1-10-20201224Documento39 páginas11729-Texto Do Artigo-44650-1-10-20201224yewoyig819Ainda não há avaliações

- Analise Da Suscetibilidade A Desertificacao Na BacDocumento15 páginasAnalise Da Suscetibilidade A Desertificacao Na BacGex GeoAinda não há avaliações

- TD 2839 SumexDocumento2 páginasTD 2839 Sumexhp_laAinda não há avaliações

- 15 Extreme Events of Precipitation and Occurrences of FloodingDocumento22 páginas15 Extreme Events of Precipitation and Occurrences of FloodingLuiz GustavoAinda não há avaliações

- Projeto de Doutorado - Marize SchonsDocumento23 páginasProjeto de Doutorado - Marize SchonsMarize SchonsAinda não há avaliações

- 11 - Análise Integrada Do Ambiente - RGBFDocumento15 páginas11 - Análise Integrada Do Ambiente - RGBFJosé Francisco AraújoAinda não há avaliações

- DESASTRES NATURAIS: CAUSAS, IMPATOS E DESAFIOS PARA A SOCIEDADE ANGOLANA E DE ÁFRICA SUBSARIANA S Naturais AngolaDocumento9 páginasDESASTRES NATURAIS: CAUSAS, IMPATOS E DESAFIOS PARA A SOCIEDADE ANGOLANA E DE ÁFRICA SUBSARIANA S Naturais AngolaAOPI100% (1)

- Desastres Naturais e As Consequencias Aos Cofres PublicosDocumento17 páginasDesastres Naturais e As Consequencias Aos Cofres PublicosgbosantosAinda não há avaliações

- Alves Et Al., 2021Documento15 páginasAlves Et Al., 2021Jady Rafaela Caitano dos ReisAinda não há avaliações

- BerredoDocumento358 páginasBerredoRose Felker100% (1)

- Mudanças Climáticas e Segurança HídricaDocumento9 páginasMudanças Climáticas e Segurança HídricaJuliane PortugalAinda não há avaliações

- Mudanças Climáticas e Sua Influência Nos Recursos HídricosDocumento22 páginasMudanças Climáticas e Sua Influência Nos Recursos HídricosLukas AraújoAinda não há avaliações

- Desertificação NordesteDocumento211 páginasDesertificação NordesteErnani DinizAinda não há avaliações

- 2territorios Crisesanitaria TicsDocumento17 páginas2territorios Crisesanitaria TicsCarlos Henrique Sabino CaldasAinda não há avaliações

- Boletim Anual SECAS 2019Documento20 páginasBoletim Anual SECAS 2019nathalia.assisAinda não há avaliações

- Caracterização Da Chuva em Campo GrandeDocumento5 páginasCaracterização Da Chuva em Campo GrandeDaniele Fernanda Pazini PedroAinda não há avaliações

- A Chuva como Evento Deflagrador de um Perigo à População de Angra dos Reis - RJ: Caracterização Temporal e Espacial da Precipitação no Período de 2001 a 2016No EverandA Chuva como Evento Deflagrador de um Perigo à População de Angra dos Reis - RJ: Caracterização Temporal e Espacial da Precipitação no Período de 2001 a 2016Ainda não há avaliações

- Okara4 Vol16 n1 77 XX IsorlandaDocumento12 páginasOkara4 Vol16 n1 77 XX IsorlandaHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Artigo 7Documento23 páginasArtigo 7Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Artigo1 260 273Documento14 páginasArtigo1 260 273Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Slide - Georreferenciamento e SIG - HérickDocumento24 páginasSlide - Georreferenciamento e SIG - HérickHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Artigo2 274 294Documento21 páginasArtigo2 274 294Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Carta de ApresentaçãoDocumento1 páginaCarta de ApresentaçãoHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Solicitação Secretária Municipal de Saúde de Montes ClarosDocumento1 páginaSolicitação Secretária Municipal de Saúde de Montes ClarosHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Regimento Geral (PUC - Minas)Documento106 páginasRegimento Geral (PUC - Minas)Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Currículo Lattes HérickDocumento7 páginasCurrículo Lattes HérickHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- 2008 RomuloJoseCostaRibeiroDocumento238 páginas2008 RomuloJoseCostaRibeiroHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Atividade 04Documento4 páginasAtividade 04Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Atividade - Elaboração e Análise de Mapeamento de Vulnerabilidade AmbientalDocumento5 páginasAtividade - Elaboração e Análise de Mapeamento de Vulnerabilidade AmbientalHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Planejamento Urbano em Tempos de Pandemia: Cidades Inclusivas, Sustentáveis e Inteligentes (CISI)Documento71 páginasPlanejamento Urbano em Tempos de Pandemia: Cidades Inclusivas, Sustentáveis e Inteligentes (CISI)Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- EipecsDocumento1 páginaEipecsHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Comprovação Do CurrículoDocumento52 páginasComprovação Do CurrículoHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Currículo LattesDocumento6 páginasCurrículo LattesHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Trabalho Completo 2018Documento2 páginasTrabalho Completo 2018Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Termo de Rescisão Contratual 01Documento2 páginasTermo de Rescisão Contratual 01Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- 28 298Documento20 páginas28 298Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Ojsadmin, Espaço, Saber e Poder Foucault e A GeografiaDocumento17 páginasOjsadmin, Espaço, Saber e Poder Foucault e A GeografiaHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- 1 PBDocumento19 páginas1 PBHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Silva Et Al 2016Documento20 páginasSilva Et Al 2016Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Romis, Gerente Da Revista, 7499-27077-1-CEDocumento18 páginasRomis, Gerente Da Revista, 7499-27077-1-CEHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Cene VoneiRicardo DDocumento178 páginasCene VoneiRicardo DHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- ICS NMonteiro InstituicoesDocumento43 páginasICS NMonteiro InstituicoesHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Dialnet CentroEPeriferia 2654386Documento23 páginasDialnet CentroEPeriferia 2654386Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Atividade Caderno Matematica 01 13.05.2013Documento13 páginasAtividade Caderno Matematica 01 13.05.2013Rosa FranciscoAinda não há avaliações

- Estados Do Brasil Capitais, Siglas, Dados Gerais - Mundo EducaçãoDocumento1 páginaEstados Do Brasil Capitais, Siglas, Dados Gerais - Mundo Educaçãorebecapv2511Ainda não há avaliações

- Tese Michele 29maio2021-Rev.1Documento88 páginasTese Michele 29maio2021-Rev.1Reprografia ISECAinda não há avaliações

- Edital de Abertura Processo Seletivo Simplificado N.º 007/2021Documento19 páginasEdital de Abertura Processo Seletivo Simplificado N.º 007/2021Renan LimaAinda não há avaliações

- Pei DL N54 2018Documento4 páginasPei DL N54 2018Sara VicenteAinda não há avaliações

- Rubrica 1º Ano - SarauDocumento2 páginasRubrica 1º Ano - SaraubruxaarwenAinda não há avaliações

- Liga Insights HR TechsDocumento47 páginasLiga Insights HR TechseloysimoesAinda não há avaliações

- Pedagogia Hospitalar-1Documento16 páginasPedagogia Hospitalar-1Kamilla FiuzaAinda não há avaliações

- PPC LetrasDocumento122 páginasPPC LetrasBárbara M. EckertAinda não há avaliações

- Diploma - Indaiatuba - Michael August Dohr-ManifestoDocumento2 páginasDiploma - Indaiatuba - Michael August Dohr-Manifestomikedohr-1Ainda não há avaliações

- Operários Sem Patrão - Parte 1Documento48 páginasOperários Sem Patrão - Parte 1Adriana Paola Paredes PeñafielAinda não há avaliações

- UNISUL - EDITAL GR No 001 2023 - 01 TRADICIONAL v1.5Documento33 páginasUNISUL - EDITAL GR No 001 2023 - 01 TRADICIONAL v1.5Safira AlvesAinda não há avaliações

- Atividade de Teoria Da PenaDocumento5 páginasAtividade de Teoria Da PenaSarah SouzaAinda não há avaliações

- Educacao Moral e Humanidade em KantDocumento16 páginasEducacao Moral e Humanidade em KantRaphaël CarvalhoAinda não há avaliações

- Anais Do Iv Simpósio Nacional de História MilitarDocumento214 páginasAnais Do Iv Simpósio Nacional de História MilitarMarcosAinda não há avaliações

- Aprovados 20112Documento194 páginasAprovados 20112Marcos FrancoAinda não há avaliações

- Ficha de Exercicios 1 PDFDocumento3 páginasFicha de Exercicios 1 PDFjesualdo calistoAinda não há avaliações

- A Urbanização e Suas ProblemáticasDocumento1 páginaA Urbanização e Suas ProblemáticasMarco Aurélio BasiAinda não há avaliações

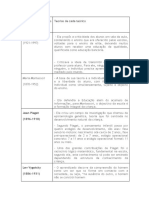

- Teóricos Da EducaçãoDocumento3 páginasTeóricos Da EducaçãoAlcides EmidioAinda não há avaliações

- SINOBRASDocumento4 páginasSINOBRASCarlos Marcelino OliveiraAinda não há avaliações

- Psicologia de AprendizagemDocumento104 páginasPsicologia de AprendizagemIsis LauterioAinda não há avaliações

- Aulas 1 - 2 - 3 - Psicologia FamiliarDocumento33 páginasAulas 1 - 2 - 3 - Psicologia FamiliarveraAinda não há avaliações

- PolEduBas CronogramaDocumento2 páginasPolEduBas CronogramaAnne KaryneAinda não há avaliações

- Folha Jul 3Documento138 páginasFolha Jul 3jose.costajuniorAinda não há avaliações

- AutoatividadesDocumento7 páginasAutoatividadesaninhamvl0% (1)

- Reflexão - UFCD 3283 SDASDocumento2 páginasReflexão - UFCD 3283 SDASFilipa Xavier100% (1)

- Tabela Com Valores de Referencia PediatriaDocumento3 páginasTabela Com Valores de Referencia PediatriaDelaine ZaacAinda não há avaliações