Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

O Desafio de Implementar Uma Gestão Pública Transparente Adhemar Bento Gomes Filho

O Desafio de Implementar Uma Gestão Pública Transparente Adhemar Bento Gomes Filho

Enviado por

Patricia CardosoTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

O Desafio de Implementar Uma Gestão Pública Transparente Adhemar Bento Gomes Filho

O Desafio de Implementar Uma Gestão Pública Transparente Adhemar Bento Gomes Filho

Enviado por

Patricia CardosoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct.

2005

O desafio de implementar uma gesto pblica transparente Adhemar Bento Gomes Filho 1

1. Introduo J se falou que o perodo contemporneo um tempo de crises. As instabilidades tm sido um dado caracterstico da poca presente com desdobramentos em todos os campos da vida contempornea. No campo poltico, lugar comum a referncia a crise do Estado, que denota os processos de mudana na esfera pblica. O Estado contemporneo um Estado em crise e que estando em da crise, tem estado em constante transformao. Essa realizao incessante de ajustes em face dos desajustes contemporneos tem moldado a busca de um modelo ideal de Estado a cada momento desse processo. A etapa mais recente dessas mudanas tem destacado a questo da eficincia. A preocupao dominante que tem orientado as reformas do Estado nos ltimos pelo menos vinte anos tem sido a de promover um Estado eficiente. Essa nova nfase acabou se consolidando como pressuposto de iniciativas governamentais em toda parte no sentido de reformar o Estado. Os mais variados Governos tem se engajado nos mais variados ritmos e graus de intensidade em processos de mudana no setor pblico, buscando dar eficincia ao poder pblico. Essas iniciativas partem da premissa de que preciso recompor a organizao estatal para dar capacidade ao poder pblico de lidar com os problemas emergentes. De acordo com essa vertente de compreenso, a crise do Estado contemporneo decorreria da perda flagrante dessa capacidade de intervir na vida social, cumprindo os seus papis de poder pblico. De modo que o aperfeioamento do Estado, que se realiza na busca de um Estado melhor se implementaria pelo critrio da eficincia. Esta nova nfase incorpora a compreenso da crise do Estado uma abordagem marcadamente gerencial. O problema da falncia do modelo estatal, da sua incapacidade de atuao diante das demandas presentes passa a ser enfrentado como um problema de gesto. Segundo este enfoque, o Estado contemporneo se distancia do modelo ideal, porque mal gerido, mal administrado. O problema da crise do Estado, ento, seria o problema da incompetncia gerencial de quem o governa, de quem o administra. O Estado seria melhor, portanto, se fosse mais bem administrado. evidente que esta lgica contm uma dose de verdade, apesar dela ser refutvel em larga medida. No entanto, pondo de lado a discusso sobre as razes da crise do Estado ou da sua suposta ineficincia, importa perceber que a gesto pblica condicionada pela questo da eficincia, sob a qual se vem concebendo as presentes reformas do Estado. A busca de um Estado melhor tem sido a busca de um Estado mais eficiente e um Estado eficiente precisa ser necessariamente bem gerido. Logo, o problema da crise do Estado pode ser enfocado pelo ngulo da qualidade da gesto pblica. possvel melhorar o Estado, aperfeioando a sua gesto, o que, alis, se aplica indistintamente a todas as organizaes, pblicas ou privadas. As presentes reformas do Estado incorporam este enfoque, da institucionalizao da boa gesto pblica. Como criar as condies para melhoria da qualidade da gesto pblica? A esta preocupao se tem respondido com a busca da transparncia na esfera pblica. O Estado, portanto, deve ser transparente, como estratgia para o seu aperfeioamento. Este estudo se presta a refletir sobre esta questo da transparncia do poder pblico, como aporte gerencial, analisando a sua repercusso sobra a percepo da coisa pblica e ponderando as razes fundamentais para a busca de uma gesto transparente na esfera pblica, bem como os seus limites e possibilidades.

Adhemar Bento Gomes Filho Bacharel em Direito, Professor Universitrio e Tcnico do Tribunal de Contas. 1

X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005

2. Confrontando mitos O Estado contemporneo sobretudo um legado moderno que se vem moldando ao longo dos ltimos quase dois sculos, sob o influxo das transformaes contemporneas. O seu modelo, em face das turbulncias desse perodo, tem estado sujeito a desconstrues e reconstrues, do ponto de vista organizacional, na busca inconstante, descontnua de um Estado ideal. Durante esse processo de mutaes e transmutaes, o Estado contemporneo ganhou e perdeu funes, ampliou e enxugou a sua estrutura, conteve e tornou ostensiva a sua interferncia na vida social, substituiu o mercado e o tem criado, constituindo e cedendo espao na esfera econmica. um Estado por natureza cambiante, camalenico, inserido numa dinmica de movimentos contraditrios, que, por conta desse carter malevel, assimilvel s demandas do contexto, no abandona as suas razes dogmticas, plantadas terica e empiricamente pelos modernos. Esse Estado a remanescncia de tradicionais formalismos, que lhe servem de fundamento e que tm rejuvenescido a despeito da tormenta desses processos de crise. Neste sentido, o atual Estado contemporneo, que assume o modelo regulador, com todas as nuances e implicaes dessa transio, pode ser considerado uma reinveno do Estado de direito moderno, passando pelo Estado intervencionista, do qual o Estado regulador uma especializao e que significa um distanciamento ainda mais remoto do modelo absentesta clssico, correspondente primeira verso do Estado de direito. Todo esse complicado jogo conceitual, refletido na lgica de transio, composio, superposio e superao desses modelos, que se multiplicam e se diversificam, delineando a trajetria do Estado contemporneo, no subverte, muito menos compromete o seu carter pblico, com todas as implicaes que a conquista moderna deste atributo estatal comporta. O Estado moderno e, por conseqncia, o Estado contemporneo pertence coisa pblica, assim como o seu governo, a sua administrao, as sua funes, o seu poder, o seu patrimnio, os seus atos, os seus agentes, o interesse que deve realizar, tudo enfim que lhe concirna. A modernidade conferiu de modo formal essa marca ao Estado, que se lhe tornou definitiva, se lhe incorporando sua prpria essncia, de ente soberano, que tem se mostrado indispensvel vida em sociedade. O Estado moderno, contemporneo, um Estado pblico. Esta expresso significa do povo (que vem do latim populu), de modo que o Estado, por ser pblico, do povo, no deve se deixar apropriar ou dominar por pessoas ou grupos, em detrimento da coletividade. O termo povo no denota, seno essa noo de um sujeito coletivo. Uma noo, que, ao englobar todos ou quase todos, corresponde ao conjunto dos membros da sociedade, considerados coletivamente. Esse carter pblico do Estado e de tudo mais que pertence a coisa publica, apesar de proclamado na ordem jurdica, de garantido pelo direito, permanece largamente irrealizado. um das promessas modernas que ainda no se cumpriram plenamente, como tambm o so vrios outros conceitos inventados ou recuperados pelos modernos, como soberania, democracia, representao, liberdade, igualdade, fraternidade, justia, direitos fundamentais, controles recprocos entre os poderes, imprio da lei, etc. A lista interminvel, uma vez que os modernos estavam imbudos da pretenso de fundar um mundo novo, de instaurar uma nova era, como de fato aconteceu. A elas se acrescentam as promessas ps-modernas, aquelas que resultam de criao posterior modernidade e que, de certa forma, procuram revalidar e atualizar as promessas modernas, por meio do artifcio da sofisticao conceitual (uma mentira puxa a outra, como se diz no ditado popular): bem-estar, democracia participativa, direitos sociais, a prpria noo de Estado democrtico de direito, justia social, cidadania, etc. Desse vasto repertrio de promessas pode se compor um discurso formal, sem que haja uma correspondncia real, efetiva entre a proposta retrica que ele informa e a realidade concreta que ele

2

X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005

deveria modelar. Esse discurso, que jurdico, legal, acaba sendo mitolgico, porque no plenamente real, a despeito da sua pretenso de verdade. A materializao desse discurso moderno e ps-moderno um dos maiores desafios contemporneos. Como converter realidades formais, discursivas e, por conseguinte, os anseios, desejos e aspiraes de que so portadoras, em realidades materiais concretas? Ademais, h mitos a serem confrontados, que no so modernos, nem ps-modernos, mas cujo espectro se projeta diante de nosso tempo ns que somos contemporneos como fantasmas. So mitos reminiscentes de tempos pr-modernas, como muitos dos que envolvem a noo de poder e de Estado, a qual tradicionalmente sempre foi considerada a expresso de poder por excelncia. Esses mitos foram superados pela modernidade, mas volta e meia retornam como fantasmas aos tempos contemporneos. Um desses mitos a concepo de poder como poder absoluto e que encontra nos absolutismos, fascismos e comunismos, expresso social. O autoritarismo tem sido revivido em nosso tempo sob todas essas formas, transvestidas sob ideologias ou fundamentalismos religiosos. Poder se revela pelo seu exerccio, pela sua manifestao na realidade. Segundo essas concepes autoritrias de poder, quem tem poder manda, domina, dirige sem nenhuma limitao. Assim, o poder exercido de modo absoluto, sem dar satisfaes a quem quer que seja, e, portanto, de modo arbitrrio, s consultando a vontade exclusiva de quem o exerce. Esta concepo de poder define um estilo de liderana e tambm de autoridade que no incomum nas grandes organizaes. Na vida poltica, em sentido macro, tanto como no mbito restrito de uma organizao, esse modo de exercer o poder tem se mostrado desastroso a longo e mdio prazo, no obstante a aparncia de xito que superficialmente possa lograr. um estilo que acaba sabotando inconscientemente a sua prpria sobrevivncia, uma vez que o poder autoritrio cria instabilidades, gera conflitos, cavando a prpria extino. Quem autoritrio geralmente desenvolve uma postura apriorstica em relao a si prprio, pela qual ele se coloca, se posiciona na vida, independentemente da realidade. como se houvesse um descolamento o detentor de poder autoritrio e o mundo real. Por isso, o autoritrio geralmente prefere o sensacionalismo, o espetculo, s agruras do mundo real e todas as vicissitudes que este acarreta, porque atravs daqueles expedientes, ele consegue montar um refgio, o seu mundo irreal. Cedo ou tarde apenas uma questo de tempo de tempo este estilo acaba redundando na perda do poder, mesmo com a resistncia contrria de quem o perde. Um outro mito, este clssico, superado pela evoluo do pensamento administrativo e que corolrio do mito do poder autoritrio, o de que a gesto numa organizao pertence aos escales situados no topo da hierarquia administrativa. Segundo esta concepo, todo poder de deciso se concentra nesses nveis hierrquicos superiores, cabendo s instncias subalternas apenas as tarefas de execuo daquilo que superiormente j foi decidido. Essa concepo, portanto, entende as atividades de execuo como meramente instrumentais, subestimando o seu desempenho e quem as exerce. Busca amparo em outro mito, o de que quem decide melhor do que quem executa. um mito, portanto, segundo o qual se tende a pensar o ciclo administrativo de modo estanque e a organizao como uma estrutura rigorosamente hierarquizada, com poder decisrio centralizado, encontrando expresso no fordismo e no taylorismo, duas escolas administrativas dos primrdios do sculo vinte. O maior equvoco contido nesse mito administrativo o do que quem executa no tem ou no deve ter poder de deciso. Esta uma presuno que no se sustenta, mesmo em uma organizao altamente centralizada, pois quem est no topo da pirmide administrativa no tem condio de centralizar todo o poder decisrio. Atualmente se privilegia um modelo organizacional em que se concilie a descentralizao do poder decisrio, assim como das funes administrativas de planejamento, execuo e controle, concebendo-se mais amplamente os membros da organizao

3

X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005

como gestores. concepo de que a gesto um processo organizacional que deve ser coletivizado dentro da organizao, envolvendo todos os seus setores. No caso brasileiro, esta concepo mais moderna de gesto organizacional tambm se torna dominante na esfera pblica. Tradicionalmente tratados como servidores pblicos, funcionrios pblicos ou, simplesmente, agentes pblicos, os profissionais que compe a burocracia estatal comeam a ser tratados em vrias organizaes pblicas como gestores pblicos. Essa mudana, apesar de conceitual, reflete uma mudana de princpios e de concepes administrativas dentro da mquina pblica. O servio pblico passa a ser conduzido como atividade de gestores pblicos, operando nos seus diversos nveis de funcionamento. A viso preconceituosa de que s o chefe quem decide, eu s fao cumprir substituda pelo compartilhamento da gesto e das responsabilidades pela boa atuao da Administrao pblica. E o que os ns contemporneos temos feito diante desses e de outros mitos? Como reagir quando eles vo tona na vida relacional? Certamente h uma questo que deve anteceder a ambas. O problema maior no o de conviver com mitos, porque por mais que se queira, eles no deixaram de compor os cenrios da convivncia humana. O que mais importa saber reconhec-los quando eles se apresentam, porque a sua apario se faz via de regra de modo escamoteado, subliminar, como se no se tratasse de falsas ou meias verdades. Importante ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, toda vez que eles se insinuarem, seja atravs do discurso, dos comportamentos, nas situaes da realidade, pois manter ligada a conscincia e alerta o senso crtico sero sempre a melhor estratgia para desarmar os mitos. Em qualquer relao de poder e no h relao humana que no seja uma relao de poder os mitos invariavelmente se prestem a falsear, a manipular e toda sorte de expedientes demaggicos. O intuito quase sempre inconfessvel o de subjugar, de alienar, de reduzir o outro, para, atravs da afirmao do exerccio do prprio poder, ser mais, isto , ser melhor do que o que de fato se . Trata-se, em realidade, de uma postura defensiva, de algum que tenta dominar, numa tentativa cega porque inconsciente de autopreservao. Portanto, h que se ter em conta que os mitos so uma espcie de conhecimento proibido, escondido da maioria das pessoas. Em si mesmos, eles no representam nenhuma ameaa, nem uma negao da tica. H que se estar consciente para uso a ser feito deles, por si prprio ou por quem quer que seja.

3. Descobrindo a transparncia Transparncia uma noo que no estava conceitualmente no horizonte dos modernos. Fomos ns os contemporneos que inventamos a transparncia. Ela define um valor, uma qualidade, daquilo que se deixa atravessar pela luz e esta explicao aqui trazida com toda sua conotao simblica. Transparente significa translcido, aquilo que se deixa iluminar e que, portanto, se deixa perceber, conhecer a aluso a dos dois termos apreenso, respectivamente, pelos sentidos e pela razo. Logo, pode se considerar a transparncia como uma condio requerida pela razo. Transparncia se conecta com conhecimento, com saber, portanto, d margem informao. Este ltimo elo a chave para entender como a transparncia se articula com o mundo contemporneo. Vivemos numa era informacional, da difuso e generalizao dos processos de informatizao, como conseqncia de uma nova revoluo tecnolgica no mbito das comunicaes. O mundo se globalizou como resultado desse processo, redimensionando as relaes entre distncia e tempo, como parmetros da convivncia humana. Essas transformaes, que continuam em curso, potencializaram a

4

X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005

importncia da informao como instrumento de poder. Em um contexto extremamente complexo, como este da globalizao, a informao tornou-se mais decisiva como decodificador do comportamento humano. Esse quadro concorre para a identificao mais estreita entre poder e informao. Essa emergncia da informao, como conseqncia dos processos de informatizao, montou o cenrio favorvel promoo da transparncia. As pessoas naturalmente tendem a avaliar positivamente a transparncia no relacionamento humano. Com o avano dos processos que definem a globalizao, aumentou a transparncia, na medida em se derrubaram barreiras, se transpuseram fronteiras e se venceram limites que separavam as pessoas, dando margem a um ambiente de valorizao da liberdade. E um ambiente de liberdade oferece as condies para que crie uma cultura da informao. E informao gera mais informao. De modo que esses processos globalizados acabaram instaurando um crculo virtuoso, com ganhos potenciais de transparncia para o relacionamento humano, tendo em vista o impacto das novas possibilidades geradas pelo avano das telecomunicaes e pelas facilidades de deslocamento propiciadas pelo avano dos transportes de massa, encurtando distancias com economia de tempo. A impresso de que o mundo tornou-se menor e gira mais rpido em torno do sol e de si mesmo. Com isso, o anseio por transparncia nos dias de hoje maior do que o que foi no passado. As pessoas em geral esperam que aqueles que tem alguma responsabilidade sobre as suas vidas se desincumbam dessa responsabilidade com transparncia. Isso envolve as organizaes de modo geral e tambm o Estado, uma vez que essa demanda por transparncia se dirige indistintamente ao poder pblico. de destacar-se uma transparncia pblica, a qual se impe aos agentes do Estado e a todos que se ponham na sua posio. Em relao tanto a estes como queles, o dever de transparncia um imperativo tico-jurdico, que se assenta sobre a seguinte lgica de fundamentao: essas pessoas atuam como se fossem o prprio Estado e o Estado deve ser transparente, visto que pertence a coisa pblica; assim nada mais justo do que este dever de transparncia se comunique a elas. A transparncia pblica no se confunde com o tradicional principio jurdico da publicidade, que fundamenta o moderno Estado de direito. As duas noes so distintas, ainda que a publicidade garanta ao poder pblico uma certa transparncia. A diferena a exigncia da publicidade atendida com a publicao dos atos poder pblico no veculo oficial de imprensa, ao passo que a transparncia no se satisfaz com o mero cumprimento de formalidades. Ela mais exigente. No pode ser vista, mas pode ser percebida em uma determinada atitude comportamental que se manifesta no relacionamento com o outro. transparente quem remove barreiras ao conhecimento de si pelo outro. Portanto, requer a disposio, o destemor de desproteger-se em relao ao outro, de expor-se, de mostrar-se como se , de dar a conhecer externamente aquilo que no aparente e que de outro modo no seria do conhecimento do outro. Enfim, de desnudar-se. Porque transparncia confere visibilidade. Quando quem tem poder d transparncia ao seu exerccio, ela tem o condo de permitir que o poder se transforme. Porque o poder, ao tornar-se transparente, submete-se crtica, ao escrutnio pblico e, por conseguinte, ao controle social, da parte daqueles sobre os quais o poder se exerce. Portanto, dar transparncia ao poder implica compartilh-lo, o que tem impacto positivo sobre a natureza. Muito improvavelmente, por conta disso, o poder transparente ser arbitrrio, autoritrio. Porque compartilhar poder significa socializ-lo, democratiz-lo e leva invariavelmente ao seu aperfeioamento, ao seu amadurecimento. A transparncia confere lucidez ao exerccio do poder. Poder transparente tende a ser poder consciente. Logo, dar transparncia ao poder, implica melhor-lo. Por ltimo, mas no menos relevante, h ainda um outro impacto significativo da transparncia

5

X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005

sobre a relao de poder. Ela implica em revalorizar aqueles sobre os quais o poder se exerce, resgatando-os ao mesmo patamar de importncia daqueles que o exercem. A transparncia convida essas pessoas a envolverem-se no exerccio do poder, assumindo a posio ativa de protagonistas dessa relao. Ao conhecerem por dentro como o poder funciona, como ele atua, essas pessoas passam a ter condies de participar do seu exerccio, interferindo sobre ele, cobrando ou exigindo que se faa isso ou aquilo. A democratizao que a transparncia confere ao poder incorpora tambm esta dimenso, de uma relao que, ganhando transparncia, passa a se travar em p de igualdade, entre sujeitos que originalmente eram desiguais. Portanto, dar transparncia a uma relao de poder significa promover o seu reequilbrio.

4. Iluminando a gesto pblica Dar transparncia ao poder pblico parece no ser um desafio muito fcil, apesar dos modernos recursos tecnolgicos disponveis na atualidade. A transparncia na gesto pblica exige uma poltica especfica. um princpio a ser implementado de forma concertada e, portanto, exige capacidade da autoridade pblica. A legislao brasileira assegura alguma transparncia ao definir o direito de informao e ao impor um determinado padro tico Administrao Pblica em todas as esferas de poder governamental, em todos os nveis federativos. Entretanto, essa tica formal, apesar de provida pela Constituio brasileira de 1988, est longe de impor ou mesmo estimular um compromisso mais ostensivo e mais fiel por parte dos gestores pblicos brasileiros com a transparncia. A Administrao pblica brasileira, apesar das suas ilhas de excelncia, ainda pouco ou nada transparente Sociedade, assumindo quase sempre uma postura de resignao e inrcia, quando no de desconfiana, em face de qualquer iniciativa da cidadania de conhecer por dentro a Administrao. De fato, verifica-se um despreparo em relao a essa questo, que se pode atribuir no s aos gestores pblicos, de modo geral, como cidadania, no caso brasileiro. Qualquer poltica de transparncia para a gesto pblica deve considerar dois ngulos, com vistas sua implementao. O primeiro deles, de que transparncia exige disposio de abertura por parte de quem detm o poder, no sentido de remover obstculos ao acesso informao por parte daqueles sobre quem o poder se exerce. O segundo ngulo da questo refere-se disposio de informar, de disponibilizar informao suficiente ao pleno desvelamento do poder diante daqueles sobre quem ele se exerce. Quanto ao primeiro aspecto, muito ainda est por se fazer no Brasil. A Administrao pblica brasileira sempre foi tradicionalmente fechada sobre si mesma, de modo que s comea a libertar-se desse ensimesmamento mais recentemente. A instalao de ouvidorias em vrios segmentos da Administrao pblica um indcio desse movimento. No entanto, barreiras permeabilidade da Administrao ao pblico persistem, como se devesse ser assim e isso fosse absolutamente natural. H que se asseverar que a atuao do poder pblico no se coaduna com a confidencialidade. Esta caracterstica da vida privada, devendo ser banida data venia da vida pblica, a no ser quando exija a proteo de interesses individuais indisponveis. No me parece que se possa justificar o recurso ao sigilo quando se trata da realizao do interesse pblico. Nem mesmo quando se invoca a chamada razo de Estado. O interesse pblico s pode se configurar sob o domnio pblico, isto , conhecimento de todos.

X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005

Quanto disposio de informar, o desafio do Estado brasileiro ainda maior. As informaes por ele prestadas no permitem conhecer o Estado brasileiro como ele , nem de fora, nem de dentro. O Estado brasileiro informa muito pouco e muito mal cidadania e Sociedade. A qualidade da informao prestada pelo poder pblico no Brasil est muito aqum do ideal. Sem dvida que a legislao deveria evoluir para fazer constar uma exigncia clara nesse sentido, uma vez que a autoridade pblica, pouco ou mal informa. E o que mais grave no se sente obrigada a informar, mesmo quando seja instado a faz-lo, apesar de, nesta hiptese, se verificar uma exigncia constitucional, inclusive cercada de garantias jurisdicionais. Incumbe ao gestor pblico brasileiro, em face desse seu dever constitucional de informar, uma atribuio que escapa maioria dos rgos pblicos do Pas. Na mesma medida em que geram aes para cumprir cada qual a sua funo, eles deveriam, concomitantemente, produzir informao sobre si prprios, sobre a sua atuao e levar essa informao cidadania, Sociedade. Esse processo de comunicao deveria ser desenvolvido por todo rgo pblico, independentemente da sua funo. E trata-se no apenas de produzir e levar informao, mas de vender essa informao aos seus destinatrios. Esse ativismo em prol da informao uma condio com a qual os rgos pblicos no Brasil no esto acostumados. Para dotarem-se de transparncia, eles deveriam funcionar como autnticos centros de informao, ao lado do desempenho das suas funes formais. Isso no significa designar um setor da organizao pblica para cuidar dessa atividade. Ela deve ser compartilhada por todos os segmentos da a organizao. A transparncia no deve ser incumbncia de alguns gestores do rgo pblico, mas sim uma poltica organizacional, tendo em vista o relacionamento, seja com o ambiente externo, seja internamente, dentro da estrutura hierrquica do rgo pblico. O desenvolvimento da tecnologia da informao oferece novas possibilidades de ganho de transparncia pelas organizaes. O emprego dos novos recursos tecnolgicos da informatizao pode melhorar a qualidade da informao produzida pela organizao, como, por outro lado, independentemente disso, tem, sem sombra de dvida, impacto extraordinrio sobre o seu acesso, haja vista que, por meio da informatizao, a organizao tanto pode conhecer-se melhor, como tambm pode dar-se a conhecer melhor ao seu ambiente externo. Esta via dupla, por meio da qual a informatizao expe e, portanto, tranparencializa a organizao, submetem-na a mudanas potenciais imensurveis. A autoridade formal da organizao, que corresponde sua hierarquia, geralmente receia e resiste o quanto possvel a este processo de transparencializao, tentando refre-lo. No se pode ser contra a informatizao, mas vamos det-la, isto , circunscrev-la a determinados processos organizacionais. Esse instinto de defesa do poder formal acaba se expressando de modo inconsciente, na maioria das situaes, atravs de concesses confidencialidade. Volta e meia a autoridade se d conta de informao, de fatos, que vem ao seu conhecimento, que ela prefere no divulgar. O sigilo acaba triunfando, em detrimento da transparncia, pela inrcia, pela acomodao de quem detm o poder. Como no h no Brasil uma efetiva obrigao legal de informar, a no ser quando h provocao especfica da cidadania, a autoridade sente-se liberada para divulgar a informao que lhe convm. o que, certamente tem acontecido nas organizaes privadas e pblicas, em face do avano dos processos de informatizao, os quais so uma tendncia inevitvel do mundo contemporneo.

X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005

5. Concluso A aposta na transparncia como novo mote dos processos de mudana organizacional decorre do extraordinrio potencial de transformao, que tem este novo conceito, na vida das pessoas e das organizaes. Esse potencial tanto maior, na medida em que a mudana pela transparncia vence resistncias. As pessoas de modo geral apreciam a transparncia e esperam alguma transparncia dos sujeitos com os quais elas se relacionam. De tal modo que se encontrou na transparncia um veculo aperfeioado para a moldar organizaes melhores. Essa sensibilizao para o potencial, para o impacto positivo da transparncia na vida organizacional comea a ser percebida tambm pelo setor pblico, havendo um vasto campo para as iniciativas de promoo da transparncia pblica. Paradoxalmente, o Estado ainda um ente, cujo funcionamento ainda largamente voltado para dentro de si mesmo. As organizaes de modo geral e marcadamente as organizaes pblicas no tm tradio de transparncia, porque no tem uma cultura de transparncia. De modo amplas perspectivas se abrem para esses processos de reforma do Estado por via da transparncia, em termos de resultados quanto a melhoria da gesto pblica, dos servios pblicos. Talvez esta seja crena que explica e justifica essa aposta na transparncia como veculo de mudanas. A de que ela gera eficincia. No entanto, independentemente dessa relao de causa e efeito entre transparncia e eficincia, a preocupao e aposta na transparncia pblica se justifica em si mesma pela dimenso tica que ela incorpora ao setor pblico. Os tempos contemporneos demandam cada vez mais avidamente um Estado tico, alm de um Estado eficiente. De modo que a nfase na transparncia nos processos de reforma do Estado no se subordina demanda por eficincia. Essas demandas se cruzam, assim como se encontram e confluem com outras, no sentido de um Estado melhor. A nfase na transparncia pblica no decorre de outra razo, seno da convico de que um Estado tico, transparente um Estado melhor. Qualquer processo de mudana comportamental, sobretudo aqueles envolvendo organizaes, exige sensibilizao das pessoas. Mudana organizacional deve ser preparada. Devem ser criadas as condies para a mudana. Esse processo de sensibilizao deve estar no mbito das preocupaes dos responsveis pelo processo de mudana. preciso convencer, estimular, instar as pessoas dentro das organizaes pblicas a buscarem a transparncia na sua postura organizacional. Essa mudana cultural deve ser promovida por iniciativas que partem de dentro das prprias organizaes pblicas. E elas devem ser articuladas atravs de uma poltica concatenada. A institucionalizao da transparncia pblica depende dessa mudana cultural.

Bibliografia Abramo, Claudio Weber (2001), Corrupo e desenvolvimento humano, http://www.transparencia.org.br/docs/DesHum.pdf, 12-07-2005. Abramo, Claudio Weber (2002), Access to Information A Long Way to Go, no Public Sector Transparency and Accountability: Making it Happen, Paris, OECD. Abramo, Claudio Weber (2002), Transparncia, essa tolice, http://www.transparencia.org.br/docs/Tolice.pdf, 12-07-2005. Abramo, Claudio Weber (2005), Acesso a informao e eficincia do Estado, http://www.transparencia.org.br/docs/index.html., 12-07-2005. Chevallier, Jacques (2003), Ltat post-moderne, Paris, L.G.D.J. Finkelstein, Neil D. (2000), Introduction: Transparency in Public Policy, no Transparency in Public Policy: Great Britain and the United States; Finkelstein, Neil D. (ed.), London, Palgrave.

8

X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracin Pblica, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005

Frey, Klaus et alli (2002), Caminhos da transparncia: anlise dos componentes de um sistema nacional de integridade, Campinas (SP), Editora da UNICAMP. Frossard, Denise (2001), Mais clareza, menos corrupo, http://www.transparencia.org.br/docs/DeniseJB.pdf, 12-07-2005. Guhenno, Jean-Marie (1999), Lavenir de la liberte: la dmocratie dans la mondialisation, Paris, Flammarion. Oliver, Richard W. (2004), What is Transparency?, New York, McGraw-Hill. Pagano, Barbara e Pagano, Elizabeth (2004), The transparency edge: how credibility can make or break you in business, New York, McGraw-Hill. Rideau, Jol (1998), Jeux dombres et de lumires em Europe, no La Transparence dans lUnion Europene: mythe ou principe juridique?, Paris, L.G.D.J. Tapscott, Don e Ticoll, David (2003), The naked corporation: how the age of transparency will revolutionize business, New York, Free Press.

Resenha Biogrfica Adhemar Bento Gomes Filho brasileiro, solteiro, nascido em Salvador, capital do Estado da Bahia, onde reside, tem 36 anos e advogado, diplomado bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1992 e ps-graduado, em nvel de mestrado, em Direito Econmico, pela mesma Universidade em 1999, com defesa de dissertao sobre a liberalizao do setor de telecomunicaes. Paralelamente, especializou-se, em nvel de ps-graduao lato sensu, em Direito Administrativa pela Fundao Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia entre 1993 e 1994, com dissertao sobre a natureza jurdica das medidas provisrias. tambm bacharel em Administrao de Empresas, graduado pela Universidade Catlica do Salvador em 1995. Em 1992, ingressou no quadro tcnico efetivo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, instituio independente de controle externo da administrao pblica do respectivo Estado, mediante concurso pblico para o cargo de nvel mdio de Agente de Controle Externo, vindo a ocupar a partir de 2002, atravs de novo concurso pblico, o cargo de nvel superior de Tcnico de Controle Externo, da mesma hierarquia funcional. Exerceu ainda, o cargo comissionado de Assessor Especial da Presidncia do Tribunal de Contas, durante breve interregno, entre 2001 e 2003. Desde 2001, dedica-se tambm docncia superior, lecionando Direito Constitucional, como professor assistente da Universidade Catlica do Salvador (UCSAL). professor tambm de Cincia Poltica e Direito Constitucional da Unio Metropolitana de Educao e Cultura (UNIME), situada no Municpio de Lauro de Freitas, na Regio Metropolitana de Salvador, desde 2002. E foi professor ainda dos Institutos de Educao Superior Unyahna de Salvador (IESUS) de 2002 at o primeiro semestre de 2005, onde lecionava tambm Cincia Poltica e Direito Constitucional. Apellidos: Nombre: Doc. de Identidad: Cargo: Institucin: Direccin Postal: Cdigo Postal: Telefonos: e-mail: Bento Gomes Filho Adhemar RG 4219236-60, SSP BA Professor Universitrio Universidade Catlica do Salvador Rua Artur de S Menezes n 101 Pituba Salvador, BA, Brasil 41.820-120 (71) 32486960 / 9117-3468 adhemarfh@uol.com.br

Você também pode gostar

- Apostila Opção Fuzileiro NavalDocumento176 páginasApostila Opção Fuzileiro NavalotaviosantosbussAinda não há avaliações

- Unip Matematica Questionario Unidade 1Documento9 páginasUnip Matematica Questionario Unidade 1Maria75% (4)

- Fichamento DahlDocumento3 páginasFichamento DahlElis Mariane LimaAinda não há avaliações

- DAHL, Robert - Poliarquia - Participação e OposiçãoDocumento120 páginasDAHL, Robert - Poliarquia - Participação e Oposiçãodeni jorgeAinda não há avaliações

- São João Damasceno - Uma Exposição Exata Da Fé OrtodoxaDocumento118 páginasSão João Damasceno - Uma Exposição Exata Da Fé OrtodoxaLairtonAinda não há avaliações

- Modelo Projeto Pesquisa Mestrado DireitoDocumento10 páginasModelo Projeto Pesquisa Mestrado DireitoJefferson BellomoAinda não há avaliações

- O Programa de Proteção A Testemunhas No BrasilDocumento65 páginasO Programa de Proteção A Testemunhas No BrasilalinemilitaopontesAinda não há avaliações

- O Estado Do Bem-Estar Social Na Idade Da RazãoDocumento8 páginasO Estado Do Bem-Estar Social Na Idade Da RazãoKleberAinda não há avaliações

- Antonio Gomes de Vasconcelos - As Múltiplas Dimensões Da Cooperação JudiciáriaDocumento37 páginasAntonio Gomes de Vasconcelos - As Múltiplas Dimensões Da Cooperação JudiciáriaAlexssandra FigueiredoAinda não há avaliações

- Giovani Clark - Política Econômica e EstadoDocumento11 páginasGiovani Clark - Política Econômica e EstadojuhscribAinda não há avaliações

- FARIA, C. A. Ideias, Conhecimento e Políticas Públicas, Um Inventário Sucinto Das Principais Vertentes Analíticas Recentes.Documento3 páginasFARIA, C. A. Ideias, Conhecimento e Políticas Públicas, Um Inventário Sucinto Das Principais Vertentes Analíticas Recentes.Isabelcristina12345100% (1)

- 2.1. Sistema de Segurança Pública e Gestão Integrada e Comunitária - Módulo 2Documento40 páginas2.1. Sistema de Segurança Pública e Gestão Integrada e Comunitária - Módulo 2Janildo Da Silva Arantes ArantesAinda não há avaliações

- Cidadania Regulada - WanderleyDocumento15 páginasCidadania Regulada - WanderleyKamille MattarAinda não há avaliações

- História Da Liberdade de ImprensaDocumento7 páginasHistória Da Liberdade de ImprensaPodologa Adriana CarlaAinda não há avaliações

- Direito Achado Na IlhaDocumento237 páginasDireito Achado Na IlhaRuan Didier BruzacaAinda não há avaliações

- DAHL, Robert. "O Que É Democracia?". Sobre A Democracia. Brasília: Editora Da UnB, 2001 (1998), Pp. 47-55.Documento1 páginaDAHL, Robert. "O Que É Democracia?". Sobre A Democracia. Brasília: Editora Da UnB, 2001 (1998), Pp. 47-55.Chico SousaAinda não há avaliações

- Taylorismo e Fordismo No BrasilDocumento6 páginasTaylorismo e Fordismo No BrasilAaron MorrisAinda não há avaliações

- Resumo de Maria Paula Dallari BucciDocumento2 páginasResumo de Maria Paula Dallari BucciNadja CamposAinda não há avaliações

- Resumo 3 Versoes Neo InstituDocumento3 páginasResumo 3 Versoes Neo InstituLilian Carvalho100% (1)

- Caminhos Da Justiça Restaurativa para Os Conflitos Infanto-Juvenis No BrasilDocumento15 páginasCaminhos Da Justiça Restaurativa para Os Conflitos Infanto-Juvenis No BrasilAna Cláudia DelfiniAinda não há avaliações

- As Audiencias Publicas No Supremo Tribunal Federal Nos Modelos Gilmar Mendes e Luiz FuxDocumento304 páginasAs Audiencias Publicas No Supremo Tribunal Federal Nos Modelos Gilmar Mendes e Luiz Fuxandradepia-1Ainda não há avaliações

- Fichamento (Ana Clara Tavares) - RousseauDocumento7 páginasFichamento (Ana Clara Tavares) - RousseauAna Clara TavaresAinda não há avaliações

- Acesso À Justiça No Brasil - Reflexões Sobre Escolhas Políticas e A Necessidade de Construção de Uma Nova Agenda de PesquisaDocumento30 páginasAcesso À Justiça No Brasil - Reflexões Sobre Escolhas Políticas e A Necessidade de Construção de Uma Nova Agenda de PesquisaYwri SampaioAinda não há avaliações

- Controle Penal Sobre Drogas Ilicitas - BoiteuxDocumento273 páginasControle Penal Sobre Drogas Ilicitas - BoiteuxJulia Iunes Monteiro100% (1)

- Ética Pública, Corrupção e DemocraciaDocumento18 páginasÉtica Pública, Corrupção e Democraciamario3622Ainda não há avaliações

- Sociologia Do Crime Teorias CriminológicasDocumento21 páginasSociologia Do Crime Teorias CriminológicasLuan Leno0% (1)

- Democratizardemocracia PDFDocumento341 páginasDemocratizardemocracia PDFJailton LiraAinda não há avaliações

- John Rawls e A Justiça DistributivaDocumento10 páginasJohn Rawls e A Justiça DistributivaFagner VelosoAinda não há avaliações

- A Expansão Do Direito PenalDocumento23 páginasA Expansão Do Direito PenalExcalennoAinda não há avaliações

- José Carlos Buzanello - Artigo - Direito de ResistênciaDocumento20 páginasJosé Carlos Buzanello - Artigo - Direito de ResistênciaLucas Farias100% (2)

- BRANCO Et Al - Direitos Fundamentais em ProcessoDocumento849 páginasBRANCO Et Al - Direitos Fundamentais em ProcessoAna Paula da Cunha GóesAinda não há avaliações

- LOTTA, Gabriela. Desvendando o Papel Dos Burocratas de Nível de Rua No Processo de ImplementaçãoDocumento33 páginasLOTTA, Gabriela. Desvendando o Papel Dos Burocratas de Nível de Rua No Processo de ImplementaçãoVinicius FerreiraAinda não há avaliações

- Implementação EnapDocumento323 páginasImplementação EnapECAinda não há avaliações

- Políticas Públicas Geraldo Di GiovanniDocumento3 páginasPolíticas Públicas Geraldo Di GiovanniTiago CardosoAinda não há avaliações

- Teoria Do Direito, Era Digital e Pós-HumanoDocumento29 páginasTeoria Do Direito, Era Digital e Pós-HumanoElaina ForteAinda não há avaliações

- Defensoria Pública E O Acesso À Justiça Do HipossuficienteDocumento105 páginasDefensoria Pública E O Acesso À Justiça Do HipossuficienteEduarda AbreuAinda não há avaliações

- A Democracia Na America Latina - Ideias e Contribuicoes (PNUD)Documento86 páginasA Democracia Na America Latina - Ideias e Contribuicoes (PNUD)orlupseAinda não há avaliações

- Aula 1Documento50 páginasAula 1RCdoctor100% (1)

- Fichamento, o Direito Achado Na RuaDocumento5 páginasFichamento, o Direito Achado Na RuaDenilson RibeiroAinda não há avaliações

- O Dever Fundamental de Recolher Tributos No Estado Democrático de Direito PDFDocumento25 páginasO Dever Fundamental de Recolher Tributos No Estado Democrático de Direito PDFGalanni Dorado de Oliveira0% (1)

- Seguridade Social - Política de Assistência Social e o Suas PDFDocumento259 páginasSeguridade Social - Política de Assistência Social e o Suas PDFbrenobollatiAinda não há avaliações

- Solidariedade em Durkheim, Mauss, e MarxDocumento25 páginasSolidariedade em Durkheim, Mauss, e MarxGlaucia CampregherAinda não há avaliações

- Fichamento (DAHL) - Diogo Lácio Oliveira NobreDocumento5 páginasFichamento (DAHL) - Diogo Lácio Oliveira NobreDiogo NobreAinda não há avaliações

- Peroni - Políticas Públicas e Gestão Da Educação em Tempos de Redefinição Do Papel Do Estado-2008Documento15 páginasPeroni - Políticas Públicas e Gestão Da Educação em Tempos de Redefinição Do Papel Do Estado-2008Gisele Sótenos MesquitaAinda não há avaliações

- A Construção Do Estado-Providência em Portugal - Evolução Da Despesa Social de 1935 A 2003Documento40 páginasA Construção Do Estado-Providência em Portugal - Evolução Da Despesa Social de 1935 A 2003Liliana RoxoAinda não há avaliações

- Tese Rosane Freire Lacerda - Vol 1Documento265 páginasTese Rosane Freire Lacerda - Vol 1AdrielePrécomaAinda não há avaliações

- A Nova Questão Social e As Estratégias para Seu EnfrentamentoDocumento36 páginasA Nova Questão Social e As Estratégias para Seu EnfrentamentoAgenorFlorencioAinda não há avaliações

- 1.B.1. PINTO, Élida Graziane. Financiamento Dos Direitos À Saúde e À Educação. P. 231-251Documento15 páginas1.B.1. PINTO, Élida Graziane. Financiamento Dos Direitos À Saúde e À Educação. P. 231-251alineAinda não há avaliações

- Corrupção e Instituições PolíticasDocumento37 páginasCorrupção e Instituições Políticasmarcos_bicalhoAinda não há avaliações

- Gandara, Manuel. - Repensando Los Derechos Humanos A Partir de Las Luchas.Documento12 páginasGandara, Manuel. - Repensando Los Derechos Humanos A Partir de Las Luchas.Victor Alberto DuránAinda não há avaliações

- A Democracia Participativa Na Gestão Pública BrasileiraDocumento21 páginasA Democracia Participativa Na Gestão Pública BrasileiraDaniel DemarqueAinda não há avaliações

- Os Mandatos Coletivos Como Uma Nova FormDocumento12 páginasOs Mandatos Coletivos Como Uma Nova FormMarcus Vinicius FrotaAinda não há avaliações

- Przeworski, Adam. Crises Da DemocraciaDocumento51 páginasPrzeworski, Adam. Crises Da DemocraciaDavi Moura100% (1)

- Resumo - Flávia PiovesanDocumento65 páginasResumo - Flávia PiovesanEnila ConcurseiraAinda não há avaliações

- Ciclo de Políticas PúblicasDocumento6 páginasCiclo de Políticas PúblicasDéborah SalesAinda não há avaliações

- Aula 01 - Políticas PúblicasDocumento66 páginasAula 01 - Políticas PúblicasrodrigonicodemosAinda não há avaliações

- O compliance como instrumento de políticas públicas de integridade e de combate à corrupção na administração diretaNo EverandO compliance como instrumento de políticas públicas de integridade e de combate à corrupção na administração diretaAinda não há avaliações

- Movimentos Sociais e Conselhos de Políticas Urbanas: Reflexões sobre Participação e Controle SocialNo EverandMovimentos Sociais e Conselhos de Políticas Urbanas: Reflexões sobre Participação e Controle SocialAinda não há avaliações

- Administração Pública Consensual: Mediação como Instrumento Adequado e Eficiente de Acesso à JustiçaNo EverandAdministração Pública Consensual: Mediação como Instrumento Adequado e Eficiente de Acesso à JustiçaAinda não há avaliações

- Imunidade de Jurisdição dos Estados e Direitos Humanos: uma crítica ao Caso FerriniNo EverandImunidade de Jurisdição dos Estados e Direitos Humanos: uma crítica ao Caso FerriniAinda não há avaliações

- O Princípio da Publicidade no Direito AdministrativoNo EverandO Princípio da Publicidade no Direito AdministrativoAinda não há avaliações

- As lutas feministas e o enfrentamento à desigualdade de gênero na política institucional brasileiraNo EverandAs lutas feministas e o enfrentamento à desigualdade de gênero na política institucional brasileiraAinda não há avaliações

- As funções dos Tribunais de Contas brasileiros e a boa gestão administrativa: análise funcional e contributo para a good governanceNo EverandAs funções dos Tribunais de Contas brasileiros e a boa gestão administrativa: análise funcional e contributo para a good governanceAinda não há avaliações

- Introdução A PsicoDocumento80 páginasIntrodução A PsicoFabiana Xavier100% (1)

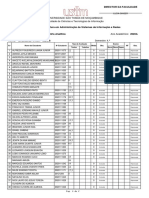

- 25 05 2022 SuplDocumento159 páginas25 05 2022 SuplMarcos Gabriel CardosoAinda não há avaliações

- Pei Dos Adaptados Vera CruzDocumento8 páginasPei Dos Adaptados Vera CruzdanielmatematicaufpeAinda não há avaliações

- MorfologiaDocumento10 páginasMorfologiaFernanda Serpa FritschAinda não há avaliações

- Pauta Teste1 USTM LASIRDocumento3 páginasPauta Teste1 USTM LASIRIrmex Tv.Ainda não há avaliações

- A Codificação - O Evangelho Segundo o EspiritismoDocumento12 páginasA Codificação - O Evangelho Segundo o Espiritismoapi-3715923100% (1)

- Trabalho de CienciasDocumento5 páginasTrabalho de CienciasxxredbulxxAinda não há avaliações

- Estatistica Dos FluidosDocumento37 páginasEstatistica Dos FluidosGabriela PereiraAinda não há avaliações

- DIREITO CIVIL V Avaliando AprendizadoDocumento4 páginasDIREITO CIVIL V Avaliando AprendizadoGouvêa100% (1)

- Ação de IndenizaçãoDocumento5 páginasAção de IndenizaçãoKelmaPK BenjamimAinda não há avaliações

- 1001 Maneiras de Ser Feliz 6Documento14 páginas1001 Maneiras de Ser Feliz 6Maria SilvaAinda não há avaliações

- REsumo Ciencias 10 02Documento1 páginaREsumo Ciencias 10 02Jose Carlos SantosAinda não há avaliações

- EbookMegatendncias Da Cincia Do Solo2030Documento181 páginasEbookMegatendncias Da Cincia Do Solo2030wehelbioAinda não há avaliações

- Teste Lógico Entrevista EmpregoDocumento1 páginaTeste Lógico Entrevista EmpregoFelipe GomesAinda não há avaliações

- SomDocumento115 páginasSomMarcelo MiyanoAinda não há avaliações

- O Messias Yeshua É Yhwh Na Carne ?Documento24 páginasO Messias Yeshua É Yhwh Na Carne ?Isaque ShelbyAinda não há avaliações

- Hipersensibilidade IVDocumento40 páginasHipersensibilidade IVJonas Saldanha100% (1)

- Documento Protegido Pela Lei de Direito AutoralDocumento40 páginasDocumento Protegido Pela Lei de Direito AutoralRochedao RogAinda não há avaliações

- Catalogo - Livros de Direito PDFDocumento207 páginasCatalogo - Livros de Direito PDFWilson CostaAinda não há avaliações

- APHORT Manual Reconversao Reclassificacao v3.2Documento42 páginasAPHORT Manual Reconversao Reclassificacao v3.2César GasparAinda não há avaliações

- Jujutsu No Kaisen Sistem RPGPROLOGOrole Play Game RPG e Um T 1Documento6 páginasJujutsu No Kaisen Sistem RPGPROLOGOrole Play Game RPG e Um T 1Iago Rodrigues de AlmeidaAinda não há avaliações

- Técnicas de Fotografia Imobiliária PDFDocumento16 páginasTécnicas de Fotografia Imobiliária PDFRodson CyprianoAinda não há avaliações

- 4-O Diálogo Inter-Religioso Na Perspectiva Do Terceiro MilênioDocumento20 páginas4-O Diálogo Inter-Religioso Na Perspectiva Do Terceiro MilênioLara BácaraAinda não há avaliações

- Um Defeito de CorDocumento161 páginasUm Defeito de CorjulieversoncarvalhoAinda não há avaliações

- Simulado de Anatomia CertoDocumento29 páginasSimulado de Anatomia CertoAthayde JoseAinda não há avaliações

- Puspsc 3 2012 Analista Adm ProvaDocumento18 páginasPuspsc 3 2012 Analista Adm ProvaReginaldo Alexandre da SilvaAinda não há avaliações

- Brand-Rex Sistemas de Cablagem Estruturada 2013-2014 PT 0Documento178 páginasBrand-Rex Sistemas de Cablagem Estruturada 2013-2014 PT 0Joao Caramelo100% (1)