Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Estudo Semiotico Terere

Enviado por

Silva KamiDescrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Estudo Semiotico Terere

Enviado por

Silva KamiDireitos autorais:

Formatos disponíveis

53

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

A SEMIOSFERA DO CH GELADO: UM OLHAR SEMITICO SOBRE

A CULTURA MESTIA DO TERER

Gicelma da Fonseca CHACAROSQUI TORCHI UFGD

(giondas@hotmail.com)

RESUMO

Nosso estudo investiga o ch gelado enquanto texto cultural usando como referencial terico a

Semitica da Cultura Russa. Lemos o terer enquanto prtica cultural, ou seja, um produto da

comunicao humana. O terer considerado um mecanismo gerador de sentidos e de modelos

codificadores dentro de uma semiosfera, de representatividade, relevante na constituio da

cultura mestia sul-mato-grossense.

Palavras-chave: terer; Semitica da Cultura; Cultura Sul-Mato-Grossense.

ABSTRACT

Our studyexamines the iced tea as a culturaltext using the Semiotics of the Russian Culture as

theoretical reference. We read the terer (Southern Mato Grosso iced tea) as a

cultural practice, that is to say, a product of human communication. Terer is considered a

mechanism which makes not only senses but also codifying modelswithin a semiosphere of

representativeness relevant in the constitution of the SouthernMato Grosso culture.

Keywords: terer; Cuture Semiotics; Southern Mato Grosso Culture.

Introduo

E cego o corao que trai

Aquela voz primeira que de dentro sai

E s vezes me deixa assim a

Revelar que eu vim da fronteira onde

O Brasil foi Paraguai

(Paulo Simes/Almir Sater, Sonhos Guaranis)

A Semitica da Cultura (SC) um referencial desenvolvido por um grupo de

pesquisadores da antiga Unio Sovitica Chamada de Escola de Trtu Moscou. Essa corrente

ETM abrange um legado de discusses que se desdobra sobre aspectos sociais, filosficos e

53

54

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

tecnolgicos que de alguma forma tm influncia sobre a produo sgnica de uma determinada

cultura e do conta de processos de significao e de comunicao de determinados grupos

sociais. Os pesquisadores da Escola de Trtu entendem a cultura como linguagem. O objetivo

desse paper mostrar como os conceitos bsicos dessa proposta so aplicados ao objeto de

anlise e reflexo sobre a cultura brasileira e sul-mato-grossense do terer. Os pesquisadores

da Escola de Trtu entendem a cultura como formas de expresso que vo alm da esfera social

e esto na cultura abarcando todos os aspectos da vida, ou seja cultura linguagem. So

fenmenos que conformam a cultura, por isso os russos se puseram a entender como se

manifestam, como produzem significado no cotidiano. Nas reflexes desse paper os estudos

por ns desenvolvidos baseados na ETM sustentam a anlise de que o fenmeno do ch gelado

terer como comunicao da cultura se manifesta nas mais diversas representaes dos

grupos sociais, aqui no caso, nos grupos sociais mestios da cultura sul-mato-grossense.

1. O terer com texto de cultura e recorte de lugar

O mundo inteiro uma fico. A chamada aldeia global no existe.

apenas uma construo. Eu sempre desconfio de tudo o que

apresentado como sendo global, pois falta sentido a esse conceito.

Meu ponto de partida so os valores. Estes podem at se tornar

mundiais, mas o ponto de partida local.

Milton Santos (2008)

Tomamos como ponto de partida a citao de Milton Santos pois nosso paper trata da

semiosfera do ch gelado, especificamente do uso cultural do terer no Mato Grosso do Sul,

estado do Centro Oeste brasileiro limtrofe com os pases sul-americanos do Paraguai (sul e

sudoeste) e Bolvia (oeste); alm de limitar-se com cinco estados brasileiros: Mato Grosso

(norte), Gois e Minas (nordeste), So Paulo (leste) e Paran (sudoeste). Fazemos, ento, como

afirma Hissa (2006) um recorte de mundo no interior do corpo do mundo. Do mesmo modo,

fazemos uma leitura semitica do terer como texto de cultura, como recorte de lugar, de

cidades, assim como recortes de territrio no interior do corpo do territrio. Ou seja, a

Semiosfera do terer (o ch gelado e amargo) como mecanismo de gerao de significado que

est imerso no espao cultural definido como semiosfera e suas semiosferas interiores (ou

subsemiosferas), especficas e particulares.

54

55

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

A Semitica da Cultura estuda os sistemas culturais em seu ncleo duro figura o

conceito da semiosfera em que os sistemas modelizantes de signos so focalizados atravs das

relaes dinmicas entre cdigos culturais responsveis pela gerao das linguagens da

cultura (MACHADO, p. 15, 2007). E no menos importante, temos o conceito de modelizao

que est relacionado ao processo de semiose, no qual uma linguagem ressignifica um modelo.

Desta forma, a Semitica da Cultura introduz uma nova concepo de texto no campo

do conhecimento cientfico, no vis proposto por Ltman (1978) ao se pensar o texto, como

sendo constitudo por inmeros subtextos e em permanente dilogo com vrios outros melhor

seria falar de um hibridismo, como designao de uma constituio multivocal e complexa,

avessa ao monolinguismo1.

Nessa composio hbrida, a noo de texto repleta de diferentes extratos de

significao fazendo com que a demanda da referencialidade seja mediada por distintos nveis

textuais, pois um texto convida sempre a participao de um outro texto, formando interseces

de sries textuais que constroem o dialogismo de (inter/intra) textos. Alis, a multivocalidade,

como um trao capital do texto , talvez, o aspecto que mais distingue o enfoque da Semitica

da Cultura e que a diferencia das demais disciplinas. Tal distino de abordagens pode ser

apreendida na exposio que Ltman (1998) faz sobre as trs funes do texto. So elas: 1)

funo comunicativa; e 2) funo geradora de sentidos; 3) funo mnemnica. Na funo

comunicativa, o trabalho da linguagem estaria na transmisso da mensagem que o emissor

tencionou passar ao receptor. E toda transformao da mensagem, no texto, ento considerada

como um rudo, uma desfigurao, um resultado de um mau trabalho do sistema. Conceito que

reconhece a importncia de que ...a estrutura tima da linguagem est representada pelas

linguagens artificiais e as metalinguagens, porque somente elas garantem a integridade

absoluta do sentido inicial. (LOTMAN, 1998, p. 86-87).

O texto cumpre tambm a funo de gerador de sentidos. Nesse caso, ele heterogneo

e heteroestrutural, constitudo como a manifestao de diversas linguagens. Por isso, como

adverte Lotman, a esta funo podemos cham-la de criadora. E se, no primeiro caso, toda

A partir de um sistema modelizante primrio, realizado prioritariamente pela lngua natural, Ltman desenvolve uma srie de

fundamentos que funcionam em sistemas no-verbais da cultura, denominados sistemas modelizantes secundrios. Em A

Estrutura do Texto Artstico (1978), Ltman descreve a arte como sistema semitico complexo e o fazer artstico como

construo de textos imbricados, possuidores de estrutura, expresso e limites prprios. LOTMAN, Iuri. A Estrutura do Texto

Artstico. Editorial Estampa: Lisboa: 1978

55

56

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

mudana de sentido no processo de transmisso um erro e uma desfigurao, no segundo ela

se converte em um mecanismo de gerao de novos sentidos (LOTMAN, 1998, p. 88). Dessa

maneira, o texto como funo criadora tem o rudo, enquanto decorrncia das complexas

relaes inerentes ao poliglotismo interno do texto, tornando-se responsvel pela criao de

novos sentidos.

A terceira funo do texto est ligada memria da cultura. O pensador russo afirma

que poderamos comparar o texto a uma semente, capaz de conservar e reproduzir a lembrana

de estruturas anteriores. Nessa acepo constata-se no texto uma tendncia simbolizao e a

sua converso em smbolos integrais e autnomos de sua conjuntura cultural. Assim, na

expresso do autor,

o smbolo separado atua como um texto separado que se transporta livremente

no campo cronolgico da cultura e que cada vez mais se correlaciona de uma

maneira complexa com os cortes sincrnicos da cultura, mas tambm na

diacronia desta (LOTMAN, 1998, p. 89).2

Assevera, ainda Lotman, quanto aos textos artsticos

...a ltima instncia dos textos artsticos est orientada a aumentar a unidade

interna e a clausura imanente dos mesmos, a sublinhar a importncia dos textos

e, por outro lado, a incrementar a heterogeneidade, a contraditoriedade semitica

interna da obra, o desenvolvimento de subtextos internos estruturalmente

contrastantes, que tendem a uma autonomia cada vez maior. (LOTMAN, 1998,

p. 79).

Da complexificao do texto artstico entendida ainda na capacidade dele se

relacionar com outros textos da cultura decorre o seu carter gestacional, dinmico e

mnemnico, sendo assim a memria no hereditria, que garante o mecanismo de

transmisso e conservao (MACHADO, 2003, p. 38).

Em A Estrutura do Texto Artstico (1978), Lotman nos informa que um texto pode ser

caracterizado por possuir: a) expresso (ou contedo) o que compe internamente o sistema

textual, dando-lhe encarnao material; b) delimitao (ou fronteiras) - limites que

circunscrevem o texto, criando oposies com outros textos cujos signos no entram no seu

2De

acordo com Lotman, existem ainda trs outros momentos: 1) o texto constitui-se como tal com a converso do enunciado

em uma forma ritualizada, codificada tambm mediante alguma linguagem secundria. 2) ocorre a criao de um texto de

segunda ordem, o qual encerra subtextos em linguagens e semioses diversas, dispostos no mesmo nvel hierrquico; o que

acarreta o conseqente surgimento de recodificaes complexas, de uma multivocalidade textual. 3) aparecem os textos

artsticos como textos tambm multivocais, mas acrescidos de uma unidade complementar, na medida em que os vrios

subtextos so (re)expostos na linguagem de uma arte dada gestos, cores, formas e palavras so traduzidos, por exemplo, para

a linguagem da dana (LOTMAN, 1996)

56

57

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

conjunto, e c) estrutura (ou forma) - uma organizao (gramtica) interna que o transforma, ao

nvel sintagmtico, num todo estrutural.

Desta forma, a compreenso do funcionamento de todos esses elementos que

constituem a organizao do texto, no sentido que lhe confere a Semitica da Cultura,

imprescindvel para que possamos entender, a obra, em anlise, como um texto que deve ser

pensado como uma referncia que transgride o limiar da fronteira viabilizando o rompimento,

para alm dos limites. Pois como afirma Ltman:

Os textos tendem simbolizao e se convertem em smbolos integrais. Os

smbolos adquirem uma grande autonomia de seu contexto cultural e

funcionam no somente no corte sincrnico da cultura, mas tambm na

diacronia desta (1996, p.89).

Enquanto Jakobson delineia a abordagem semitica da comunicao, a proposta de

Lotman avana rumo a uma Semitica da Cultura em que a comunicao , sobretudo, tarefa

de encontro entre diferentes cdigos, linguagens, sistemas culturais. Afinal, a cultura o espao

privilegiado da produo de signos fora do qual nem a comunicao nem a semiose so

possveis (LTMAN, 1996, p. 24).

Por sua vez, o conceito de semiosfera - que acompanha a maturidade do pensamento

semitico russo, fundamentado na teoria da biosfera do qumico V.I. Verndski e do

dialogismo de M. Bakhtin -, foi formulado por Ltman, para exprimir a cultura como um

organismo que no separa aspectos biolgicos de aspectos culturais. Ltman (1996) criou o

termo semiosfera, por analogia ao termo biosfera, para designar o funcionamento dos sistemas

de significaes de diversos tipos e nveis de organizao. Trata-se de um espao semitico,

dentro do qual se realizam os processos comunicativos e a produo de novas informaes.

impossvel haver semiose fora da semiosfera. O conceito de semiosfera corresponde portanto,

a conexo de sistemas e gerao de novos textos. Trata-se de um espao que possibilita a

realizao dos processos comunicativos e a produo de novas informaes, funcionando como

um conjunto de diferentes textos e linguagens. Podemos afirmar ento que estudar a semiosfera

investigar o fenmeno da semiose cultural, ou seja,

(...) assim como biosfera designa a esfera de vida do planeta (...) a semiosfera

designa o espao cultural habitado pelos signos. Fora dele, no entender de

Ltman, nem os processos de comunicao, nem o desenvolvimento de

cdigos e de linguagens em diferentes domnios da cultura seriam possveis.

Nesse sentido, semiosfera o conceito que se constituiu para nomear e definir

57

58

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

a dinmica dos encontros entre diferentes culturas (...) (MACHADO, 2007,

p. 16).

A semiosfera , portanto, o espao que possibilita a realizao de processos

comunicativos e a produo de novas informaes, funcionando como um conjunto de

diferentes textos e linguagens (PCOLO, 2010, p. 6). Alm de propor a percepo das relaes

entre sistemas sgnicos, a semiosfera norteia a reflexo a respeito da imprevisibilidade das

conexes entre os diversos sistemas de signos compartilhados ou em permanente interao que

podem se aproximar ou se distanciar em um dado espao cultural:

A ideia de que os encontros culturais so dialgicos e geradores de renovao

dos sistemas de signos foi a principal responsvel pelo questionamento que

levou Iri Ltman a investigar as relaes entre sistemas de signos no espao

da semiosfera (...). Ltman investiu na compreenso da dinmica de

encontros culturais no sentido de explicitar como duas culturas se encontram,

que tipo de dilogo elas travam entre si e como elas criam experincias

capazes de reconfigurar o campo de foras culturais. (MACHADO,

2007, p. 16).

A Semiosfera do terer compreende o estado do Mato Grosso do Sul, um estado

exuberante, abundante no s em recursos naturais, mas tambm de uma de rica e estratificada

cultura que traduz-se em significativas produes artsticas (msica, dana, literatura, teatro,

pintura, escultura, cinema, enfim, produes culturais de um modo geral), talvez resultante da

nossa herana ibrica e das inter-relaes culturais com pases vizinhos da Amrica Latina.

Somos parte de um Brasil que j foi Paraguai, herdeiros de costumes e tradies de povos

indgenas e de desbravadores que escolheram viver nesta regio. Como observa a crtica

cultural La Masina, ao abordar esta regio em particular: [...] trata-se de uma regio muito

semelhante a nossa [Sul do Brasil] por sua condio de fronteira viva, lindeira com um pas de

cultura tradicional espanhola como o Paraguai. Uma cultura que se forma, portanto, sombra

da histria local (MASINA, 2009, p. 10). Compreende tambm o Paraguai, pas limtrofe

com o Mato Grosso do Sul, lcus em que o uso do terer tradicional.

A erva-mate, antes da chegada dos espanhis ao territrio que hoje abarca o Paraguai,

era um produto da comensalidade indgena, especialmente dos Guarani. As folhas da

ilexparaguariensis eram mastigadas ou sorvidas com gua, alm de serem aspiradas sob a

forma de p em rituais. As propriedades reparadoras e alimentcias da erva eram, portanto, do

conhecimento e utilizao dos indgenas (AMABLE; DOHMANN; ROJAS, 2012). Ao longo

58

59

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

do tempo, o mate se tornou a bebida predileta dentro e fora das reas de influncias dos

missionrios jesutas.

A importncia do consumo da erva-mate para a histria do antigo Sul de Mato Grosso,

deve-se tambm ao papel econmico que o vegetal teve de fins do sculo XIX a meados da

primeira metade do sculo XX.A importncia econmica e poltica da erva-mate, o ouro verde

de Mato Grosso, ou melhor, da Cia. Mate Laranjeira foi tamanha que nas primeiras dcadas do

sculo passado a empresa chegou a ter como rea de influncia aproximadamente cinco

milhes de hectares de terras empregando milhares de funcionrios, a maior parte paraguaios

e indgenas, especialmente os Guarani (ARRUDA, 1997, p. 17).

Entendendo que os encontros culturais desenham movimentos que esto na base de toda

cultura, afirmamos que o terer ilustra o dinamismo que est na base dos sistemas culturais

sul-mato-grossenses e que pode ser compreendido como manifestao da linguagem deste

estado pois se constitui como sistemas de signos que, mesmo marcados pela diversidade,

apresentam-se inter-relacionados num mesmo espao cultural, estabelecem entre si diferentes

dilogos, e o que seria visto como choque cultural e transforma-se em um encontro gerador de

novos signos.

Nesse sentido o terer visto como um processo da cultura, como texto que transmite

informao, gera sentidos e ainda funciona como memria dessa mesma cultura, ou seja no

apenas um produto dessa cultura, ou como afirma Ltman:

(...) el texto se presenta ante nosotros no como la realizacin de un mensaje

en un solo lenguaje cualquiera, sino como um complejo dispositivo que

guarda variados cdigos, capaz de transformar ls mensajes recibidos y de

generar nuevos mensajes, un generador informacional que posee rasgos de

una persona con un intelecto altamente desarrollado. (LTMAN, 2003, p. 5).

O locus do qual partimos, e citamos na epgrafe, um lugar de trnsitos, lugar onde

assim como se atravessa a rua, se atravessa a linguagem e as culturas, somos sujeitos

impregnados por esse trnsito, por essa mobilidade cultural, somos frutos de uma cultura

retalhosa, mosaica, em constante movimento ou com o afirma Hissa (2009) feitos de retina e

de histria. Nesses termos, por sua vez, o corpo do sujeito so os olhos do sujeito. O corpo do

mundo feito do sujeito que interpreta e experimenta o mundo. O corpo do mundo feito de

corpos de mundo, que sentem, percebem, pensam. O pensamento, contudo, bipartido.

admirvel nosso mundo retalhado sul-mato-grossense sempre refrescado pelo terer.

59

60

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

2. Terer como fenmeno cultural

A novidade que o Brasil

no s litoral,

muito mais, muito mais

que qualquer zona sul. [...]

(Milton Nascimento/Fernando Brant, Notcias do Brasil, 1981)

Ch, ou Tea, o terer ento um fenmeno cultural, situado no ntimo de uma sociedade

onde as informaes so trocadas. Para que esse fenmeno torne-se portador de um

determinado significado, deve fazer parte de um outro sistema, a fim de estabelecer relaes

com outros signos e no-signos. Ou seja o ch, ou o processo de beber o ch envolve

relacionamentos com outros sistemas como Kimena (gestos especiais encontrados em todas as

situaes de etiqueta, digamos, saudaes, despedidas, tapinhas, beijos, etc). Portanto podemos

afirmar que na estrutura do ch h aes processuais de sinais que envolve um ativo e contnuo

fluxo semitico, ou seja:

Representa, portanto, um ch de semiose. Como o caso com os outros

sistemas semiticos, este fluxo tambm heterogneo. A semiose do ch no

uma ao de um sinal, mas o tempo todo envolve uma multiplicidade de

sinais. Um sistema semitico deve apresentar uma estrutura mais complexa

do que as existentes em um nico sinal. Os sinais so sempre parte de um

sistema maior e so sempre acompanhados por outros sinais. Em Lotman

tradio semitica, que o sistema de maior pode ser chamado de texto (KULL,

2002, p. 329. Traduo nossa).

Trata-se, portanto, de um fenmeno cultural localizado no centro de uma coletividade

em que informaes so trocadas. Assim, notvel que o terer implica relaes com outros

signos, signos-objeto, signos icnicos e signos lingusticos. Na sua estrutura existem aes e

processos de signos o que implica em ativo fluxo semitico, diverso e contnuo:

Na semiosfera, o grau de organizao da cultura est na passagem da

organizao interna para a desorganizao externa, da ordem para o caos, da

podermos cham-la de ''contnuo semitico''. A simetria especular a prpria

ideia da semiosfera como intercmbio dialgico; um dos princpios

estruturais de organizao interna do dispositivo gerador de sentido; nela

aparece o fenmeno do duplo, da intratextualidade e um dos mais complexos

processos informacionais, o dialogismo, fundamento de todo o processo

gerador de sentido. (CHACAROSQUI-TORCHI, 2008, p. 113).

Fica claro que o terer supe uma semiose que a todo tempo envolve muitos outros

signos que so sempre parte de um sistema maior e sempre esto acompanhados por outros

signos e que segundo Ltman (2003) esse sistema maior pode ser chamado de texto, ou seja

60

61

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

El texto abarca tanto el discurso verbal como todas las produciones

semiticas, llegando a plantear la cultura como um macro-texto, una

semiosfera; donde se producen mltiples movimientos y diversos fenmenos

complejos (HERRERA, 2009/2010, p. 2).

A histria do terer e o espao cultural no qual se encontra inserido , deixa claro

que se trata no somente de uma bebida, ao contrrio, uma produo cultural antiga que

remonta ao perodo colonial e apreendido a partir do universo das relaes scio-histricas,

ou seja texto de cultura com imbricaes signicas diversas: o comportamento, o gesto, a roda

do terer ( grupo que se junta para tomar o mate), que passa de mo em mo, cada um que

recebe a cuia de terer deve sorver o mate at o final, no pode passar a cuia com sobra de

mate. Se algum agradece, no mais servido, sinal de que est satisfeito. O terer segue todo

um ritual.

2.1. Essa erva boa de beber

Essa erva boa de beber

xcara na xcara se chama ch

E l no sul chimarro

e por aqui terer...

terer, at rer....

(Emmanuel Marinho)

O terer atravessou e atravessa fronteiras e sua representao cultural se desenvolveu

de maneiras distintas com o passar do tempo e medida que se adaptou de uma sociedade para

outra. O terer, ou mate sorvido usando um bombilho (canudo para chupar a infuso).

Diferentemente do mate quente (chimarro), no terer a erva pode ser colocada em um vidro

(que tem mais capacidade volumtrica do que o porongo, o recipiente tradicional para mate).

No Paraguai e no Mato Grosso do Sul, o recipiente para o terer chama-se guampa e ,

geralmente, feito de chifre de boi e por vezes adornado com prata ou outro metal.

Trata-se, portanto, de um fenmeno cultural localizado no centro de uma coletividade

em que informaes so trocadas. Assim, notvel que o terer implica relaes com outros

signos, signos-objeto, signos icnicos e signos lingusticos e performticos. Na sua estrutura

existem aes e processos de signos o que implica em ativo fluxo semitico, diverso e contnuo

que habita o limite da fronteira

O marco de fronteira assume as funes de limite j que representa a linhalimite, de piquetes a cumprir propsitos de delimitao do territrio no campo

61

62

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

aberto da plancie. No entanto, o marco, o piquete ou a linha divisria tendem

a ser envolvidos pelas vagueaes da fronteira que, por natureza, contato,

zona de potencial litgio, transio que esgara limites. Por tais razes, os

limites, fixos, procuram preservar o seu ativo e permanente exerccio de

viglia. Tal exerccio, contudo, deseja a ocupao da fronteira, espao de

vagueaes a ser protegido (HISSA, 2009, p. 67)

O terer se aproveitando do espao de trnsitos da fronteira esgarou limites da zona

limiaridade e se colocando em contato com espao semiticos diversos, filtrou-se e adaptouse. Do tradicional mate gelado tomado na guampa, hoje temos o terer tomado no copo de

alumnio, no copo de vidro, misturado com limo, abacaxi e, at mesmo, tomado com

refrigerante. possvel encontrar terer descartvel (copo e bomba de plstico), a venda,

principalmente, em postos de gasolina.

Na sequncia, mostramos fotogramas do Filme Caramujo-flor de Joel Pizzini (curta

metragem de 1989), em que o cineasta nos brinda com uma cena que um flagrante da cultura

do Mato Grosso do Sul, em que as pessoas se renem em rodas para tomar o terer. Mesmo

durante o servio, os trabalhadores fazem pausas para tomar o mate gelado e se refrescarem.

uma bebida que raramente se toma desacompanhado. TERER (as denominaes indgenas

para a erva-mate so ca, ca-caati, ca-emi, ca-ete, ca-meriduvi e ca-ti.) a bebida mais

tradicional e popular do Paraguai, em conjunto com o mate que tambm servido na zona do

Rio da Prata (Argentina, Uruguai e no sul do Brasil, estado do Rio Grande do Sul, com o nome

de chimarro). O mate3 ligeiramente torrado e deixado em repouso durante oito meses em

local seco para s ento ser consumido com gua fria. O recipiente usado para se colocar a erva

a guampa, um chifre cortado ao meio preparado para ser utilizado como um copo. A bomba

o instrumento por onde o mate ser sugado e geralmente usada a de tubo chato, que se

adapta melhor ao bocal da guampa (podendo ser substituda pela de tubo redondo do

chimarro)4. Enquanto roda o terer, as pessoas trocam experincias, contam causos e

3A

Erva-Mate ou Ylex paraguariensis uma planta nativa da regio do Paraguai e a nica erva medicinal que leva o nome

do Paraguai. originria da regio Oriental do Paraguai de ambos os lados da Serra del Amambay e Maracaj, em lso

departamentos de Itapa , San Pedro, Guair, Amambay e Alto Paran. Quem se recorda dos livros de histria, poder ainda

lembrar-se da fazenda Santa Virgnia, Cia Mate Laranjeira. Inclusive a malha ferroviria desemboca em Ponta-Por, onde era

feito a colheita da erva. Plo de desenvolvimento da poca. substancialmente regional da herana Tupi-Guarani, j que eles a

utilizavam em forma de ch e logo depois da conquista e da colonizao, os jesutas generalizaram seu cultivo nos seus redutos,

arraigando assim as tradies e costumes do nosso povo. 100% natural, produz-se em forma totalmente ecolgica, a Ervamate no recebe nenhum tratamento qumico em nenhuma de suas fases de produo e processamento. Atua como estimulante

natural por seu contedo de matena; no produz hlito, e a mais saudvel das bebidas. Fonte: <http://www.terere.com.py>,

acessado 11/09/2014

4Maiores

informaes podem ser adquiridas no site <http://www.clubedoterere.com.br>.

62

63

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

histrias de assombrao, falam de caadas e pescarias, compartilham experincias

(FERNANDES, 2002, p. 22)5.

Assim, no h lugar mais favorvel manifestao da cultura popular, paraguaia, sulmato-grossense e pantaneira. O cineasta lana suas lentes sobre a guampa de terer para depois

focalizar uma roda de pessoas nativas do Pantanal declamando poemetos de Barros, inspirados

na literatura oral pantaneira. Importante lembrar que no decorrer da GEC (Gramtica

expositiva do Cho, Livro de Manoel de Barros publicado em 1990, o poeta em nenhum

momento, faz referncia ou utiliza a palavra terer ou algum sinnimo. Assim a cena avulta

seu significado de transmutao da cultura pantaneira em que Barros inspira muitos de seu

poemas. A cena ganha a novidade do balanar da cmera, num processo de aproximao e

distanciamento, que nos transporta para o ldico balanar das brincadeiras nos balanos

infantis.

Fotograma 1; Cor

Fotograma 3; Cor

Fotograma 2; Cor

Fotograma 4; Cor

Por termos essa caracterstica, por si s mestia, analisamos a representatividade do

costume cultural local de tomar ch gelado, o terer, como texto de cultura mestio. Sabemos

5C.f.

FERNANDES,Frederico Augusto Garcia. Entre histrias e terers: o ouvir da literatura pantaneira. So Paulo: Unesp, 2002.

63

64

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

que para Ltman (2003), natureza e cultura so sistemas que se implicam mutuamente. A

semitica da cultura atende necessidade crescente de conhecer linguagens produzidas pelos

diferentes sistemas culturais e como elas produzem significaes (MACHADO, 2007, p. 19).

Consideraes em processo de travessia

O serto est em toda parte

(...) travessia do serto a toda travessia (Guimares Rosa).

Cabe dizer que para alm da importncia econmica, poltica, que a erva-mate teve na

histria do atual Mato Grosso do Sul, permaneceu as diversas influncias dos elementos

paraguaio e indgena para a formao cultural, identitria dos sul-mato-grossenses. O costume

de tomar o terer uma dessas marcas, registrado de forma fenomenal como texto dramtico

e cultural por Paulo Correa de Oliveira, um dos grandes dramaturgos do estado em seu texto:

Mate e vida Terer.

O Mato Grosso do Sul possui 724 quilmetros de fronteira seca com o Paraguai e com

a Bolvia, o que certamente facilita o intercmbio de pessoas, ideias e afazeres entre os povos.

Ao todo so 44 municpios sul-mato-grossenses que integram a chamada faixa de fronteira.

Mate e vida Terer conta a histria dessa bebida que caracteriza pessoas, um determinado

grupo, e um espao, ou seja uma semiosfera cultural especfica.

Uma bebida que, juntamente com a erva-mate, atravessou e deixou marcas na histria

(econmica, poltica, social) do antigo Sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Num

texto cultural os traos da cor local e as circunstncias histricas, geogrficas e sociais so

inevitveis, pois o escritor est sempre rondando suas origens; s vezes, sem se dar conta, so

sempre essas origens que o seguem de perto, como uma sombra, ou mesmo de longe, como um

sonho ou um pesadelo (HATOUM, 1989, p.11)6 Ou como afirma Ltman, ao discutir O

problema do ator no cinema, a imagem do ator muito mais do que no teatro e nas artes

figurativas semitica, isto , carregada de significaes secundrias: ela aparece perante ns

como um signo ou como uma cadeia de signos de um sistema complexo de sentidos

complementares. (1978, p.151). Ainda segundo o ponto de vista de Ltman, a natureza do ator

em um filme dupla, pois ele ao mesmo tempo interprete de seu papel e um certo mito

HATOUM, Milton. Relato de um certo Oriente. So Paulo: Companhia das Letras, 2006.

64

65

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

cinematogrfico. Ou seja a significao de uma personagem no cinema compe-se da relao

(de concordncia, conflito, luta e distanciamento) entre estas duas organizaes semnticas

distintas. (1978, p.157).

A obra de arte, ou o texto, no caso mestia (o), no responde a uma inteno de

significao do artista, ou do leitor, mas abre-se a todas as interpretaes possveis. Por isto

nossa leitura uma das possibilidades de anlise, em processo de travessia, colhida no fulgor

de uma viso inicial de Semitica da Cultura, que permanece disponvel e atenta ao outro,

atravs de lgicas singulares, de realizao e variao, flutuantes e mestias, que se inscrevem

nos modos de organizao do pensamento e da leitura. Lembrando que propomos uma

semiosfera do terer que atravessa o serto do Mato Grosso do Sul locus limtrofe com o pas

irmo Paraguai.

Referncias

BARROS, Manoel de. Gramtica expositiva do cho: poesia quase toda. Rio de Janeiro:

Civilizao Brasileira, 1990

CHACAROSQUI-TORCHI, Gicelma da Fonseca. Por um cinema de poesia mestio: o filme

Caramujo-florde Joel Pizzini e a obra potica de Manoel de Barros. Programa de Ps

Graduao em Comunicao e Semitica, 2008. Tese (Doutorado)- Pontifcia Universidade de

So Paulo, 2008.

FERNANDES, Frederico Augusto Garcia. Entre histrias e terers: o ouvir da literatura

pantaneira. So Paulo: Unesp, 2002.

HATOUM, Miltom. Relato de um certo Oriente. So Paulo: Companhia das Letras, 2006

HERRERA, Eduardo Chvez. Esbozo de la semiosfera del t. Entretextos. Revista Electrnica

Semestral de Estudios Semiticos de la Cultura . N 14-15 (2009/2010). ISSN 1696-7356.

Disponvel em <http://www.ugr.es/~mcaceres/entretextos/pdf/entre14-16/pdf/chavez.pdf>

Acesso em 19 de agosto de 2014.

HISSA, Cssio Eduardo Viana. A mobilidade das fronteiras: inseres da geografia na crise

da modernidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.

HISSA, Cssio Eduardo Viana, CORGOSINHO, Rosana Rios. Recortes de lugar. Geografias,

Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 7-21, jan.-jun. 2006.

LOTMAN, Iuri e Boris USPENSKI. Sobre o mecanismo Semitico da Cultura. In: Ensaios

de Semitica Sovitica. Lisboa: Livros Horizonte,1981.

65

66

Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1

LOTMAN, Iuri La Semiosfera I. Trad. De Desidrio Navarro. Madri: Ediciones Catedra, 1996.

LOTMAN, Iuri. La Semiosfera II. Trad. De Desidrio Navarro Madrid: Ctedra, 1998.

LOTMAN, Iuri. La Semiosfera III. Trad. De Desidrio Navarro Madrid: Madrid: Ctedra,

2000.

LOTMAN, Iuri. A Estrutura do Texto Artstico. Editorial Estampa: Lisboa: 1978

MACHADO,Irene. Escola de semitica: A experincia de Trtu-Moscou para o estudo da

Cultura. So Paulo:Ateli Editorial, FAPESP,2003.

MACHADO, Irene (org). Semitica da Cultura e Semiosfera. So Paulo: Annablume/Fapesp,

2007.

PCOLO, Sandra Regina. Memria textual em formatos miditicos de diferentes pocas:

reconfigurao do conto O Enfermeiro, de Machado de Assis: da imprensa ao cinema e

histria em quadrinhos. Tese (Doutorado) Escola de Comunicao e Arte. Universidade de

So Paulo: So Paulo, 2010.

PIZZINI, Joel. Caramujo-Flor (Curta metragem), cor. So Paulo: Plo Cinematogrfica,1988.

RIBEIRO, MTF., and MILANI, CRS., orgs. Compreendendo a complexidade socioespacial

contempornea: o territrio como categoria de dilogo interdisciplinar [online]. Salvador:

EDUFBA, 2009. 312 p. ISBN 978-85-232-0560-7. Available from SciELO Books

<http://books.scielo.org>.

ROSA, Guimares. Grande serto: veredas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. So Paulo: Edusp, 2005.

Kull, Kalevi (2002). "Um sinal no est vivo - um texto ". Em sinal de Sistemas Studie 30,1

s, p. 327-336. Thophile Le Guide (2002). Frana. Le Palais des Ths.

66

Você também pode gostar

- Experiências Do Espaço SemióticoDocumento22 páginasExperiências Do Espaço Semióticowellington Neves VieiraAinda não há avaliações

- Texto 6 - Teoria Russa e Semiótica Da Cultura - História e PerspectivasDocumento17 páginasTexto 6 - Teoria Russa e Semiótica Da Cultura - História e PerspectivasROSANA CRISTINA PINHEIRO BRAZAinda não há avaliações

- Filosofia, Literatura e Linguística: InterfacesNo EverandFilosofia, Literatura e Linguística: InterfacesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)

- Fichamento Semiótica Da Cultura e SemiosferaDocumento7 páginasFichamento Semiótica Da Cultura e SemiosferaAline WendpapAinda não há avaliações

- Semiotica de Cultura ResumoDocumento6 páginasSemiotica de Cultura ResumolisAinda não há avaliações

- Sociedade, cultura e identidade em vidas secas, de Graciliano Ramos e os magros, de Euclides NetoNo EverandSociedade, cultura e identidade em vidas secas, de Graciliano Ramos e os magros, de Euclides NetoAinda não há avaliações

- A Estrutura Potencial do Gênero: Uma Introdução às Postulações Sistêmico-Funcionais de Ruqaiya HasanNo EverandA Estrutura Potencial do Gênero: Uma Introdução às Postulações Sistêmico-Funcionais de Ruqaiya HasanAinda não há avaliações

- A Construção Do Humor em "Frases Engraçadas" Veiculadas em Os VigaristasDocumento10 páginasA Construção Do Humor em "Frases Engraçadas" Veiculadas em Os VigaristasTássio BrunoAinda não há avaliações

- Design e Semiótica Da Cultura: A Análise de Estruturas Modelizantes e A Brasilidade em Marcas GráficasDocumento11 páginasDesign e Semiótica Da Cultura: A Análise de Estruturas Modelizantes e A Brasilidade em Marcas GráficasEduardo FerreiraAinda não há avaliações

- Semiótica Da CulturaDocumento13 páginasSemiótica Da Culturakujata1984100% (1)

- Semiotica Da Cultura - Org - MarcelDocumento6 páginasSemiotica Da Cultura - Org - Marcelshaquil jafarAinda não há avaliações

- A literatura como reveladora das vozes sociais do nosso tempoNo EverandA literatura como reveladora das vozes sociais do nosso tempoAinda não há avaliações

- Sentido e Identidade em Palha de ArrozDocumento12 páginasSentido e Identidade em Palha de ArrozPriscila CruzAinda não há avaliações

- A Importância Da Leitura Dialógica Na Sala De AulaNo EverandA Importância Da Leitura Dialógica Na Sala De AulaAinda não há avaliações

- A Construção Artística em Sagarana: Uma Análise Estrutural Semiótica em João Guimarães RosaNo EverandA Construção Artística em Sagarana: Uma Análise Estrutural Semiótica em João Guimarães RosaAinda não há avaliações

- 1 PBDocumento20 páginas1 PBEmily MoonAinda não há avaliações

- Comunicação e Semiótica Da Cultura Cinema Como Texto Cultural by Gilka VargasDocumento13 páginasComunicação e Semiótica Da Cultura Cinema Como Texto Cultural by Gilka VargasGilka VargasAinda não há avaliações

- Semioses Do Corpo em Transe: Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares Da ComunicaçãoDocumento15 páginasSemioses Do Corpo em Transe: Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares Da ComunicaçãoodaysamarquesAinda não há avaliações

- Estudos de Linguagem: Léxico e DiscursoNo EverandEstudos de Linguagem: Léxico e DiscursoAinda não há avaliações

- Semiotica Da CulturaDocumento28 páginasSemiotica Da CulturaDelcio AlmeidaAinda não há avaliações

- 7a Semiortica Da Cultura Apontamentos para Uma Metodologia Da Análise Da Comunicação Ok PDFDocumento9 páginas7a Semiortica Da Cultura Apontamentos para Uma Metodologia Da Análise Da Comunicação Ok PDFIan de AndradeAinda não há avaliações

- 11279-Texto Do Artigo-35482-1-10-20170517Documento10 páginas11279-Texto Do Artigo-35482-1-10-20170517Jonas GarciaAinda não há avaliações

- Literatura Brasileira002Documento37 páginasLiteratura Brasileira002allinyraiannyAinda não há avaliações

- Educação, Linguagem e Literatura: – reflexões interdisciplinares: – Volume 2No EverandEducação, Linguagem e Literatura: – reflexões interdisciplinares: – Volume 2Ainda não há avaliações

- Antologia VitorianaDocumento15 páginasAntologia VitorianaromeudarosAinda não há avaliações

- Yuri Lotman e Semiotica Da CulturaDocumento10 páginasYuri Lotman e Semiotica Da CulturaBruno MoreiraAinda não há avaliações

- KIRCHOFF - Yuri Lotman e Semiótica Da Cultura PDFDocumento10 páginasKIRCHOFF - Yuri Lotman e Semiótica Da Cultura PDFFelipe GibsonAinda não há avaliações

- RespostaDocumento27 páginasRespostafaty genaAinda não há avaliações

- Análise Estilística Lêdo Ivo. O Amanhecer Das CriaturasDocumento14 páginasAnálise Estilística Lêdo Ivo. O Amanhecer Das CriaturasLuci CardosoAinda não há avaliações

- Artigo - Lotman e Semiótica Da Cultura - KirchofDocumento11 páginasArtigo - Lotman e Semiótica Da Cultura - KirchofTalita Ferreira de SouzaAinda não há avaliações

- Semiótica Da CulturaDocumento14 páginasSemiótica Da CulturaHerman TacaseyAinda não há avaliações

- Artigo Atas Paroquiais (FINAL)Documento20 páginasArtigo Atas Paroquiais (FINAL)Carlla DiasAinda não há avaliações

- As Diferenças Entre o Estruturalismo e o Gerativismo e o Estudo Das Maiores Características Dos MesmosDocumento3 páginasAs Diferenças Entre o Estruturalismo e o Gerativismo e o Estudo Das Maiores Características Dos MesmosKarolynneMendesAinda não há avaliações

- EstruturalismoDocumento10 páginasEstruturalismoJosué Jacob MouzinhoAinda não há avaliações

- Análise Do Discurso e Mídia: Nas Trilhas Da Identidade NordestinaDocumento11 páginasAnálise Do Discurso e Mídia: Nas Trilhas Da Identidade NordestinaKhristian BayerAinda não há avaliações

- Esther Jean Langdon - A Fixação Da Narrativa - Do Mito para A Poética de Literatura OralDocumento24 páginasEsther Jean Langdon - A Fixação Da Narrativa - Do Mito para A Poética de Literatura OralTalita SeneAinda não há avaliações

- O Sujeito Gramatical e Os Universais LinguisticosDocumento17 páginasO Sujeito Gramatical e Os Universais LinguisticosRaquel MarquesAinda não há avaliações

- Uma Breve Caminhada Pela Tradução LiteráriaDocumento18 páginasUma Breve Caminhada Pela Tradução LiteráriaTonia McDaniel WindAinda não há avaliações

- Uma Introdução À Linguistica Sistemico-Funcional PDFDocumento35 páginasUma Introdução À Linguistica Sistemico-Funcional PDFEstêvão Freixo100% (1)

- Língua e LinguagemDocumento20 páginasLíngua e LinguagemJulia HevelynAinda não há avaliações

- Análise Do Discurso Na França e No Brasil - Aula para A Pós em PassosDocumento55 páginasAnálise Do Discurso Na França e No Brasil - Aula para A Pós em PassosEver FuentesAinda não há avaliações

- Publ Lia Usp 2017Documento21 páginasPubl Lia Usp 2017psfariaAinda não há avaliações

- A análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinNo EverandA análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinAinda não há avaliações

- Linguagens da religião: Desafios, métodos e conceitos centraisNo EverandLinguagens da religião: Desafios, métodos e conceitos centraisAinda não há avaliações

- Língua, Gênero e Diversidade o Que Tem A Semiótica A Ver Com Isso-Texto Do Artigo-595224-1-10-20221215Documento22 páginasLíngua, Gênero e Diversidade o Que Tem A Semiótica A Ver Com Isso-Texto Do Artigo-595224-1-10-20221215lizpfonseca94Ainda não há avaliações

- A Metonímia em London London, Conto de Caio Fernando AbreuDocumento10 páginasA Metonímia em London London, Conto de Caio Fernando AbreuDaniel RamalhoAinda não há avaliações

- Yuri Lotman e Semiótica Da Cultura ArtigoDocumento10 páginasYuri Lotman e Semiótica Da Cultura ArtigomeandmAinda não há avaliações

- Linguagem e Sociedade: Algumas ReflexÕes Sobre DeterminismoDocumento14 páginasLinguagem e Sociedade: Algumas ReflexÕes Sobre DeterminismovelozesefuriosoAinda não há avaliações

- Oralidade e LetramentoDocumento10 páginasOralidade e LetramentoNivea InesAinda não há avaliações

- Galoa Proceedings Compos 2023 167965Documento22 páginasGaloa Proceedings Compos 2023 167965gabrieldasilvasantos301997Ainda não há avaliações

- Antropologia LinguisticaDocumento16 páginasAntropologia LinguisticaKender PerezAinda não há avaliações

- Gêneros (Digitais) em Foco - Por Uma Discussão SóciohistóricaDocumento26 páginasGêneros (Digitais) em Foco - Por Uma Discussão SóciohistóricaNaty SilvaAinda não há avaliações

- Lexicografia Discursiva - Eni OrlandiDocumento18 páginasLexicografia Discursiva - Eni OrlandiRonaldo FreitasAinda não há avaliações

- Resenha 1 - Cultura - Um Conceito Antropológico - Laraia - Regis Augusto DominguesDocumento3 páginasResenha 1 - Cultura - Um Conceito Antropológico - Laraia - Regis Augusto DominguesJonatasorx100% (1)

- O Antropologo Na Figura Do Narrador PDFDocumento19 páginasO Antropologo Na Figura Do Narrador PDFAna Carvalho da RochaAinda não há avaliações

- Abordagens CognitivistasDocumento9 páginasAbordagens CognitivistasJJ DomingosAinda não há avaliações

- Um Corpo para Judith Butler PDFDocumento15 páginasUm Corpo para Judith Butler PDFSilva KamiAinda não há avaliações

- Um Corpo para Judith Butler PDFDocumento15 páginasUm Corpo para Judith Butler PDFSilva KamiAinda não há avaliações

- GengibreDocumento7 páginasGengibregdhissAinda não há avaliações

- Versao Completa Estrategias PobrezaDocumento236 páginasVersao Completa Estrategias PobrezaSilva KamiAinda não há avaliações

- A Cidadania EstranhadaDocumento23 páginasA Cidadania EstranhadaSilva KamiAinda não há avaliações

- Semiótica PeirceanaDocumento12 páginasSemiótica PeirceanaSilva KamiAinda não há avaliações

- 10 EticaeResponsabilidadeSocialDocumento3 páginas10 EticaeResponsabilidadeSocialSilva KamiAinda não há avaliações

- À Moda de FoucaultDocumento34 páginasÀ Moda de FoucaultSilva KamiAinda não há avaliações

- KIERKEGAARD. O Conceito de Ironia Constantemente Referido A S+ CratesDocumento281 páginasKIERKEGAARD. O Conceito de Ironia Constantemente Referido A S+ CratesEsserSilvaAinda não há avaliações

- O Masoquismo Na Teoria de Freud PDFDocumento12 páginasO Masoquismo Na Teoria de Freud PDFLori Dixon100% (1)

- Elogio Da LoucuraDocumento10 páginasElogio Da LoucuraDandara OliveiraAinda não há avaliações

- A Ética de São Tomás de Aquino e A Bíblia PDFDocumento13 páginasA Ética de São Tomás de Aquino e A Bíblia PDFTécio AlvesAinda não há avaliações

- Paraísos Artificiais - Paulo Henriques BrittoDocumento66 páginasParaísos Artificiais - Paulo Henriques BrittoSabrina Tessarini100% (1)

- ApostilaDocumento129 páginasApostilacampannha8611Ainda não há avaliações

- Laços de Amor - VineyardDocumento1 páginaLaços de Amor - VineyardRafael De SouzaAinda não há avaliações

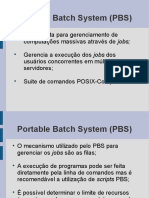

- PbsDocumento9 páginasPbsJuan RoldaoAinda não há avaliações

- Significado Do Tridente de ExúDocumento4 páginasSignificado Do Tridente de ExúTateto Omulu89% (9)

- Oexp11 Teste1 VieiraDocumento5 páginasOexp11 Teste1 VieiraLeonor PintoAinda não há avaliações

- Ativ. Quinhentismo - Carta de Pero VazDocumento2 páginasAtiv. Quinhentismo - Carta de Pero VazANA LUCIA FABRI ONESKOAinda não há avaliações

- Os Níveis de DesobediênciaDocumento27 páginasOs Níveis de DesobediênciaBatista ManancialAinda não há avaliações

- PORTUGUÊSDocumento85 páginasPORTUGUÊSmiluizasAinda não há avaliações

- Descoberta Do TextoDocumento14 páginasDescoberta Do TextoFrancisco RotchellerAinda não há avaliações

- CambonesDocumento3 páginasCambonesViviane TheodoroAinda não há avaliações

- Música - Sua Influência Na Vida Do CristãoDocumento52 páginasMúsica - Sua Influência Na Vida Do CristãoClaudiomiro da Conceição RibeiroAinda não há avaliações

- A Casa Dos PronomesDocumento4 páginasA Casa Dos PronomesRenata Alfaia FernandesAinda não há avaliações

- Projeto Literatura Cei Professora Helga StoltenbergDocumento14 páginasProjeto Literatura Cei Professora Helga StoltenbergJurete da Silva SouzaAinda não há avaliações

- Apostila - Semana 4 - Só PortugaDocumento8 páginasApostila - Semana 4 - Só PortugaElaine RomãoAinda não há avaliações

- Axiomatização para 9º Ano 16-17Documento10 páginasAxiomatização para 9º Ano 16-17Maria Natália MendesAinda não há avaliações

- Cristo Crucificado - Charles Haddon SpurgeonDocumento19 páginasCristo Crucificado - Charles Haddon SpurgeonEduardo Lopes LabordaAinda não há avaliações

- Concordancia Nominal 10.09.2022 Exercicios ComentadosDocumento6 páginasConcordancia Nominal 10.09.2022 Exercicios ComentadosIzadora RafaellaAinda não há avaliações

- 11-Sombras Solidos - ConeDocumento9 páginas11-Sombras Solidos - ConeSara BarrosAinda não há avaliações

- NUQ Expressoes Culturais 2019 Web PDFDocumento277 páginasNUQ Expressoes Culturais 2019 Web PDFAriel CostaAinda não há avaliações

- Arquitetura de Um Sistema de Computação PDFDocumento52 páginasArquitetura de Um Sistema de Computação PDFNilton Kazuo Gomes SuzukiAinda não há avaliações

- Baby BossDocumento2 páginasBaby BossCarlinhos MacielAinda não há avaliações

- Luiz Gonzaga de Carvalho As Religioes Do Mundo I Aula 02 TranscricaoDocumento25 páginasLuiz Gonzaga de Carvalho As Religioes Do Mundo I Aula 02 TranscricaoYcaro SousaAinda não há avaliações

- pOUSO COM O IlsDocumento14 páginaspOUSO COM O IlsGuilhermeVasconcelosAinda não há avaliações

- Legenda Descritiva - Pensando em Acessibilidade para Pessoas Surdas em Processo de Aprendizagem Da Língua PortuguesaDocumento13 páginasLegenda Descritiva - Pensando em Acessibilidade para Pessoas Surdas em Processo de Aprendizagem Da Língua PortuguesaRafael OliveiraAinda não há avaliações

- SemânticaDocumento4 páginasSemânticaBárbara NalbiAinda não há avaliações

- JAM - Lacan y La Voz PDFDocumento13 páginasJAM - Lacan y La Voz PDFmmgilAinda não há avaliações

- Fichamento 02 - Análise Do DiscursoDocumento2 páginasFichamento 02 - Análise Do DiscursovinnicyusrvAinda não há avaliações

- 10 Atitudes para Ser Um Cristão VencedorDocumento12 páginas10 Atitudes para Ser Um Cristão VencedorRoberio OliveiraAinda não há avaliações

- Atividade 5 - Arranjo Permutação e CombinaçãoDocumento1 páginaAtividade 5 - Arranjo Permutação e CombinaçãoGrasielle SantanaAinda não há avaliações

- 14 PT Manual 1682347211Documento29 páginas14 PT Manual 1682347211Crisanto (Cris)Ainda não há avaliações