Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Tutela Dos Interesses Difusos e Coletivos

Tutela Dos Interesses Difusos e Coletivos

Enviado por

Felipe AssunçãoDireitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Tutela Dos Interesses Difusos e Coletivos

Tutela Dos Interesses Difusos e Coletivos

Enviado por

Felipe AssunçãoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

1

TUTELA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

Interesses Metaindividuais

Inqurito Civil

Ao Civil Pblica

1.

INTERESSES METAINDIVIDUAIS OU TRANSINDIVIDUAIS

Usamos a denominao metaindividuais ou transindividuais como sinnimo para

conceituar uma categoria intermediria de interesses, os quais se encontram entre o interesse

particular e o interesse pblico. Transindividuais porque atingem grupos de pessoas que tm

algo em comum, seja relao jurdica entre si ou com a parte contrria, seja mera circunstncia

ou situao ftica.

Os interesses transindividuais constituem o gnero do qual os interesses difusos, coletivos

e individuais homogneos so espcies.

1.1. Interesses Difusos Caractersticas

A definio legal de interesses difusos est prevista no artigo 81, pargrafo nico, inciso

I, do Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

A norma que caracteriza interesse difuso uma norma que, embora esteja no Cdigo de

Defesa do Consumidor, possui carter geral.

Os titulares de interesses difusos so indeterminveis, ainda que possam ser estimados

numericamente. A relao entre eles oriunda de uma situao de fato, ou seja, no h relao

jurdica que os una. O objeto da relao ser sempre indivisvel, igual para todos. No possvel

identificar os lesados e individualizar os prejuzos. Exemplos: dano ao meio ambiente,

propaganda enganosa etc.

No possvel proceder a identificao de todos quantos possam ter sido expostos

divulgao enganosa da oferta de um produto ou servio veiculada, por exemplo, pela

televiso. Todos que tenham sido expostos tm o mesmo direito e entre eles no h nenhuma

relao jurdica, seja com a parte contrria ou entre si. Tambm o que se passa com a proteo

ao meio ambiente. Todos os moradores de um ncleo urbano so afetados por um dado dano

1

ambiental, bem como os que eventualmente estejam no local (visitantes, turistas). A unio

dos lesados na categoria de titulares do direito ao meio ambiente sadio dada em razo da

simples circunstncia de estarem no local, nele residirem etc. Evidentemente, todos tambm tm

o mesmo direito, igual para todos.

Por isso tudo que se afirma: os direitos difusos pertencem a todos, sem pertencer a

ningum em particular.

1.2. Interesses Coletivos Caractersticas

A definio legal de interesses coletivos est prevista no artigo 81, pargrafo nico, inciso

II, do Cdigo de Defesa do Consumidor. No interesse coletivo a relao jurdica precisa ser

resolvida de maneira uniforme para todos.

Os titulares dos interesses coletivos so determinveis ou determinados. Normalmente

formam grupos, classes ou categorias de pessoa.

Entre seus titulares ou, ainda, entre estes com a parte contrria, h uma relao jurdica,

uma situao de direito.

Temos o interesse de todos dentro da coletividade, por isso seu objeto indivisvel. Como

ocorre, por exemplo, em uma ao civil pblica visando a nulificao de uma clusula abusiva

de um contrato de adeso; julgada procedente, a sentena no conferir um bem divisvel para

os componentes do grupo lesado. O interesse em que se reconhea a ilegalidade da clusula se

relaciona a todos os componentes do grupo de forma no quantificvel e, assim, indivisvel.

Esclarecendo: a ilegalidade da clusula no ser maior para quem tenha feito mais de um

contrato com relao quele que fez apenas um: a ilegalidade ser igual para todos eles.

Os titulares esto unidos por uma situao jurdica, formando um grupo, classe ou

categoria de pessoas, que deve ser resolvida de modo uniforme.

A co-relao entre os titulares existente, por exemplo, no condomnio; ou ainda, com a

parte contrria, na adeso a um consrcio (os consorciados). Em ambos casos h relao entre

si, ou seja, os titulares de pretenso direito se interagem, se correlacionam por um mesmo ideal.

1.3. Interesses Individuais Homogneos Caractersticas

A definio legal de interesses individuais homogneos est prevista no artigo 81,

pargrafo nico, inciso III, do Cdigo de Defesa do Consumidor.

So interesses que tm a mesma origem, a mesma causa; decorrem da mesma situao,

ainda que sejam individuais. Por serem homogneos, a lei admite proteo coletiva, uma nica

ao e uma nica sentena para resolver um problema individual que possui uma tutela coletiva.

2

Encontramos titulares determinveis,

mesma circunstncia de fato.

que compartilham prejuzos divisveis, oriundos da

A adeso de pessoas a um contrato de financiamento da casa prpria, por exemplo, torna

o interesse de todos os integrantes daquele grupo (de muturios) idntico. Se h ilegalidade no

aumento das prestaes, a soluo dever ser a mesma para todos (a tutela ser de um interesse

coletivo), mas a exigncia de devoluo das parcelas j pagas necessitar da diviso do objeto

em partes que no sejam iguais, ou seja, o interesse na repetio do indbito j no ser

coletivo, mas individual homogneo.

Importante:

Existem algumas situaes que podem atingir, concomitantemente, a esfera de mais de

um interesse, ou seja, a leso pode ocorrer, por exemplo, em face de interesse difuso e

individual homogneo.

Vejamos algumas situaes:

1. exemplo: A poluio em cursos de gua. Que tipo de interesse foi atingido?

Em

relao ao meio ambiente: interesse difuso.

Em

relao aos pescadores: interesse individual homogneo.

Em

relao cooperativa dos pescadores: interesse coletivo.

2. exemplo: Incndio de um centro comercial com vtimas entre os freqentadores e os

lojistas. Que tipo de interesse foi atingido?

Em relao aos consumidores: interesse difuso (havia necessidade de segurana).

Em relao s pessoas atingidas: interesse individual homogneo.

Em relao associao de lojistas: interesse coletivo.

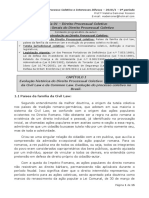

Abaixo, segue quadro sinptico que destaca as principais distines entre os interesses

difusos, coletivos e individuais homogneos:

INTERESSES

GRUPO

DIVISIBILIDADE

ORIGEM

Indeterminvel

indivisvel

situao de fato

Coletivos

Determinvel

indivisvel

relao jurdica

Individuais

homogneos

Determinvel

divisvel

origem comum

Difusos

* Todos os interesses apresentam um a relao jurdica e uma situao de fato subjacentes.

3

A obra doutrinria que apresenta o quadro sinptico citado, e possui a

caracterstica de ser indispensvel para o estudo e a compreenso da matria, a do Prof.

HUGO NIGRO MAZZILLI A Tutela dos Interesses Difusos em Juzo, editado pela Ed.

Saraiva.

O estudo objetivo da matria tambm pode ser obtido, dentre outros, pela apostila

TUTELA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, de autoria do Prof. FERNANDO

CAPEZ, editada pela Edies Paloma.

2.

INQURITO CIVIL

Trata-se de procedimento de carter investigatrio e administrativo, privativo do

Ministrio Pblico e destinado a colher elementos para propositura de eventual ao civil

pblica. Foi criado pela Lei Federal n. 7.347, de 24 de julho de 1985, Lei da Ao Civil Pblica.

Em 1988 foi consagrado na Constituio Federal, artigo 129, inciso III, como um dos

instrumentos de atuao do Ministrio Pblico.

A natureza jurdica do inqurito civil, a rigor, no a de um processo administrativo, j

que nele no se criam direitos nem so esses modificados. Tambm no h julgamento de

interesses. Nele no h uma acusao nem aplicao de sanes; nele no se decide nem so

impostas limitaes, restries ou perda de direitos. procedimento, ou seja, conjunto de atos

destinados a apurar se houve uma hiptese ftica. Serve para reunir peas de informao,

indcios e mesmo provas da ocorrncia de uma leso a um interesse metaindividual.

No jurisdicional e nele no so praticados atos jurisdicionais, mas administrativos. O

inqurito civil foi criado como instrumento de atuao funcional exclusiva do Ministrio

Pblico, embora o sistema adotado pela Lei da Ao Civil Pblica seja de legitimao

concorrente e disjuntiva para propositura da ao civil pblica, com veremos a seguir. Os outros

legitimados podem investigar, mas jamais podero instaurar ou presidir inquritos civis.

O controle exercido pelo judicirio no inqurito civil o controle de legalidade, que

somente se realiza mediante provocao (mandado de segurana, habeas corpus).

O procedimento inquisitivo; no h contraditrio, tendo em vista ser um procedimento

de cunho investigatrio.

prvio, preparatrio da medida judicial a ser encetada. instrumento para o Ministrio

Pblico viabilizar a defesa do interesse metaindividual lesado.

Seu objeto principal a coleta de elementos de convico para o Ministrio Pblico

embasar uma eventual ao civil pblica; nele se apuram leses a interesses transindividuais,

averiguando a materialidade e a autoria.

4

O objeto da investigao civil. Nele so investigados fatos, no podendo ocorrer a

investigao de crimes. O inqurito civil no substitui o inqurito policial.

Quem preside o inqurito civil o membro do Ministrio Pblico (podendo ser promotor

de justia, procurador da repblica ou mesmo o chefe da instituio que tem atribuio no caso.

O procurador-geral tambm poder presidir inqurito civil, desde que seja o promotor natural

(temos os casos originrios de sua atribuio estabelecidos por lei complementar,como

determina o artigo 128, 5 da Constituio Federal).

O inqurito civil, no entanto, no obrigatrio, tendo em vista que as provas podero ser

obtidas por outros meios, como sindicncias, ao cautelar de produo de provas etc. O

Ministrio Pblico, ento, poder ingressar com ao civil pblica independente de inqurito

civil. Assim, o procedimento dispensvel, prvio, administrativo e privativo do Ministrio

Pblico.

2.1. Efeitos da instaurao do inqurito civil

O inqurito civil, ao ser instaurado, gera alguns efeitos jurdico, a saber:

publicidade salvo sigilo legal ou por convenincia da instruo (prejuzo da

investigao ou ao interesse da sociedade, por analogia ao artigo 20 do Cdigo de

Processo Penal);

prtica de atos administrativos executrios (notificaes, requisies, conduo

coercitiva, instruo);

bice decadncia (Cdigo de Defesa do Consumidor, artigo 26, 2, inciso III);

eficcia relativa em juzo, pois uma pea de valor indicirio;

fins penais em alguns casos o inqurito civil pode colher elementos que sirvam para

investigao penal.

necessidade de encerramento oficial; hoje, legalmente, no h imposio para o prazo

do seu trmino;

Destacamos ainda os efeitos concernentes aos depoimentos das testemunhas. Se

mentirem, ao testemunharem em procedimento de inqurito civil, praticam crime de falso

testemunho previsto no artigo 342 do Cdigo Penal?

Existem dois entendimentos: um, que prevalece em uma posio mais protecionista,

dispondo que no crime por causa da falta de tipicidade (o artigo supracitado no menciona o

inqurito civil, caso em que, reconhecer o crime de falso testemunho aqui, seria ferir o Princpio

da Tipicidade); outro dispondo que a mentira caracterizaria o crime de falso testemunho, pois o

5

inqurito civil processo administrativo, e, assim, fica englobado no tipo. Esta a posio

majoritariamente adotada no Ministrio Pblico.

Ao contrrio do que ocorreu com o artigo 339 do Cdigo Penal, que obteve alterao da

redao do caput, dada pela Lei n. 10.028, de 19 de outubro de 2000, que inseriu o inqurito

civil em seu dispositivo, no fazendo gerar discusso sobre o assunto.

2.2. Fases do inqurito civil

O inqurito civil apresenta trs fases distintas:

1 - instaurao;

2 - instruo;

3 - concluso ou encerramento.

2.2.1. Instaurao

instaurado, mediante portaria ou despacho ministerial a acolher requerimento ou

representao. O promotor pode baix-la de ofcio ou mediante provocao de algum, que

represente ao Ministrio Pblico pedindo instaurao de inqurito civil.

Caso no haja portaria para instaurao do inqurito civil, no haver conseqncia

grave, pois o inqurito civil administrativo, no comporta o princpio do rigor das formas ou o

princpio da legalidade restrita. Trata-se de mera irregularidade e no de nulidade capaz de

inviabilizar o procedimento.

2.2.2. Instruo

Refere-se coleta de provas, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, realizao de

vistorias, exames, percias, enfim, a qualquer elemento indicirio.

Existem dois instrumentos fundamentais para a instruo:

Notificao: trata-se de uma espcie de intimao. uma ordem de comparecimento

para oitiva. Qualquer pessoa (obedecidas as garantias e prerrogativas) pode ser

notificada para comparecimento em inqurito civil, sendo possvel, inclusive, a

conduo coercitiva.

Requisio: uma ordem legal de apresentao ou de realizao de laudo pericial, de

diligncias, de documentos, de objetos, enfim daquilo que for necessrio para a

6

informao do feito. Qualquer pessoa est sujeita requisio,

evidentemente, os sigilos legais e as garantias constitucionais.

respeitados,

Assim: Notificao pessoas; Requisio documentos.

Observao:

Publicidade e Sigilo O princpio da publicidade na Administrao a regra geral, mas

devemos observar a exceo feita no que tange a matrias sigilosas.

H discusso sobre a quebra do sigilo bancrio. Para a doutrina no h bice em quebra

do sigilo bancrio pelo Ministrio Pblico, pois o sigilo seria defeso aos particulares e no ao

Ministrio Pblico.

No entanto, para a jurisprudncia, amplamente majoritria, o Ministrio Pblico no pode

quebrar diretamente o sigilo bancrio, uma vez que este s poder ser quebrado por meio de

requisio judicial. As decises dos tribunais de So Paulo tm sido unnimes em exigir que a

quebra do sigilo bancrio seja feita pela via judicial. So decises de natureza cautelar.

A jurisprudncia tem entendido que o sigilo bancrio protegido constitucionalmente por

pertencer ao direito de intimidade do indivduo.

Por exceo, o Superior Tribunal de Justia 1 e o Supremo Tribunal Federal2 admitiram, a

possibilidade de quebra do sigilo bancrio pelo Ministrio Pblico na hiptese de investigao

de dano ao patrimnio pblico, sob o fundamento de que no pode haver sigilo para patrimnio

pblico, pois o dinheiro pblico.

O sigilo fiscal no tem a mesma garantia do sigilo bancrio, assim, o Ministrio Pblico

poder quebrar o sigilo fiscal, por meio de requisio, em qualquer situao.

Se a pessoa se recusar a entregar o documento que foi requisitado pelo Ministrio

Pblico, a medida judicial cabvel a busca e apreenso, ou mandado de segurana no caso de

recusa feita por autoridade pblica.

Desobedincia recusa, retardamento ou omisso :

A recusa, o retardamento ou a omisso em atender a requisio do representante do

Ministrio Pblico pode caracterizar o crime especfico de desobedincia previsto na Lei n.

7347/85. A desobedincia inviabiliza a ao civil pblica. Assim, aquele que no atende

requisio do promotor, recusando-a, agindo de modo retardatrio e, ainda, fazendo omisso de

1

Superior Tribunal de Justia, 4. Cmara, HC 302.111 - 3/0, rel. Des. Passos de Freitas, j. 7.12.1999. Superior Tribunal

de Justia, 1. Turma, ROMS 8.716/GO, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 31.3.1998. Superior Tribunal de Justia, 5.

Turma, HC 5.287/DF, rel. Min. Edson Vidigal, j. 4.3.1997. Superior Tribunal de Justia, 1. Turma, ROMS 12.131/RR, rel.

Min. Jos Delgado, j. 21.6.2001.

2

Supremo Tribunal Federal, AgRg em Inq. 897-5-DF, T. Pleno, rel. Min. Francisco Rezek, j. 23.11.94, DJU 24.3.95, RT

715/ 547

7

dados tcnicos que sejam indispensveis propositura da ao, cometer o crime descrito

no artigo 10 da Lei n. 7347/85.

2.2.3. Concluso ou encerramento

o relatrio final, uma forma imediata de encerramento do inqurito civil, com

promoo tendente pelo arquivamento, ou, em caso contrrio, com a prpria propositura da ao

civil pblica, embasada no inqurito civil.

Existe, ainda, a forma mediata de encerramento, que engloba a possibilidade de

transao no curso do inqurito civil. Ocorre da seguinte forma: primeiramente feito o

Compromisso de Ajustamento e Conduta no inqurito civil entre o promotor e o investigado,

que deve ser encaminhado para o Conselho Superior do Ministrio Pblico para homologao.

Se houver homologao, o acordo est feito e o inqurito civil poder ser arquivado. O

promotor acompanhar apenas o cumprimento do acordo firmado. Se no cumprido, o promotor

dever executar o compromisso (que ttulo executivo extrajudicial). uma forma de

encerramento do inqurito civil tambm, mas nunca imediata.

Vale lembrar que o compromisso de ajustamento de conduta em matria de danos a

interesses transindividuais uma espcie de transao que foi criada pelo Cdigo de Defesa do

Consumidor, cujo artigo 113 introduziu o pargrafo 6 ao artigo 5 da Lei Ao Civil Pblica,

no obstante se trate de questo controvertida na jurisprudncia e na doutrina em razo do veto

ao 3 do artigo 81 do Cdigo de Defesa do Consumidor que previa o compromisso de

ajustamento em matria de interesses transindividuais de consumidores.

Em que pese argumentos contrrios, o veto foi totalmente descabido de razo, pois como

vimos, o artigo 113 do prprio Cdigo de Defesa do Consumidor inseriu o 6 no artigo 5 da

Lei de Ao Civil Pblica, prevendo o compromisso de ajustamento, antes vetado pelo artigo 81

do Cdigo de Defesa do Consumidor. Este pargrafo 6 tem aplicao subsidiria at mesmo em

matria de defesa do consumidor, com mais razo aplic-lo aqui. Fortalecendo os argumentos: o

artigo 113 do Cdigo de Defesa do Consumidor no foi vetado.

Diversas leis subseqentes tambm admitem a composio.

O compromisso de ajustamento para a adequao da conduta aos rigores da lei, ou seja,

nele no h disposio, renncia de direitos. O autor da leso reconhece a sua conduta e assume

o compromisso de adequ-la lei.

No h possibilidade legal de transao, acordo ou conciliao nas aes civis de

improbidade administrativa, como ordena a Lei 8429/92.

2.3. Arquivamento do inqurito civil

8

O membro do Ministrio Pblico no requer o arquivamento: ele ordena, promove o

arquivamento, que ficar sujeito reviso interna a ser realizada pelo Conselho Superior do

Ministrio Pblico.

Temos dois tipos de arquivamento do inqurito civil:

1) arquivamento expresso que o que ocorre normalmente.

2) arquivamento implcito (ou tcito) um erro tcnico. Ocorre quando, por exemplo,

se investiga trs indiciados e h propositura da ao somente com relao a dois destes,

deixando o promotor de se manifestar com relao ao terceiro.

O arquivamento do inqurito civil poder ter vrios motivos, tais como:

a transao cumprida, decorrente de satisfatrio compromisso de ajustamento,

deixando de existir o interesse de agir;

quando a investigao dos fatos demonstrar que no existem pressupostos fticos ou

jurdicos que sirvam de base ou justa causa para propositura da ao civil pblica, etc.

A promoo de arquivamento deve ser remetida pelo promotor em trs dias ao Conselho

Superior do Ministrio Pblico tambm para homologao.

Se o Conselho Superior do Ministrio Pblico homologar a promoo de arquivamento, o

inqurito civil estar arquivado. Caso decida por no homolog-lo e determinar que seja

proposta ao civil pblica, o Conselho designar necessariamente outro membro do Ministrio

Pblico para ajuiz-la.

O membro do Ministrio Pblico, como vimos, preside o inqurito civil, instaurando-o,

ordenando diligncias e, ao final, decidindo pelo arquivamento, compromisso de ajustamento ou

ajuizamento da ao. Se concluir pelo arquivamento (no houve leso, no foi apurada a autoria,

no h provas etc), ordena o arquivamento, mas deve, sob pena de falta grave, remet-lo ao

Conselho Superior (prazo de apenas 03 dias contados da deciso do presidente do inqurito

civil). O Conselho realiza o controle interno da regularidade do inqurito e de seu arquivamento

e, por isso, poder: homologar o arquivamento; converter o julgamento em diligncia (hiptese

em que o mesmo promotor ou outro dever realizar a diligncia faltante) ou ordenar o imediato

ajuizamento da ao (outro promotor ser designado).

O Conselho no pode ordenar que o mesmo promotor de justia que tenha arquivado o

expediente venha a ajuizar ou funcionar na ao, porque violaria o princpio da independncia

funcional, desafiando a liberdade de convico do membro da Instituio. Na hiptese de

converso em diligncia, o mesmo promotor de justia poder realiz-la, salvo se j tiver

expressamente recusado a diligncia quando da instruo ou do arquivamento.

10

3. AO CIVIL PBLICA (LEI N. 7.347/85)

Essa modalidade de ao tem por objeto a defesa dos interesses difusos, os interesses

coletivos e os interesses individuais homogneos. So aes de responsabilidade por danos

morais e patrimoniais. (ver artigo 1, Lei Ao Civil Pblica).

O Cdigo de Defesa do Consumidor a denominou de ao coletiva (artigo 91 do Cdigo

de Defesa do Consumidor- Lei 8.078/90).

Doutrinariamente, os autores chamam de ao civil pblica a ao, proposta pelo

Ministrio Pblico, que verse sobre interesses transindividuais, e de ao coletiva a proposta

pelos demais co-legitimados.

3.1. Legitimidade Ativa

A legitimidade ativa, para ingressar com a ao civil pblica, decorre de toda norma

jurdica que atribui a possibilidade de ajuizamento da ao, e no apenas da regra do artigo 5 da

Lei 7347/85. Assim, a Constituio Federal atribui legitimidade, por exemplo, para as

comunidades indgenas e para os sindicatos; a Lei 8429/92 (a que pune os atos de improbidade

administrativa) para as pessoas jurdicas lesadas, dentre outras. Mas, em especial, a legitimidade

decorre do citado dispositivo e do Cdigo de Defesa do Consumidor que, como vimos,

aplicvel s aes civis pblicas ou coletivas.

Diverge a doutrina quanto natureza da legitimidade do Ministrio Pblico, se

ordinria, extraordinria ou autnoma. A correntes doutrinrias so aceitas, mas prevalece o

entendimento do Prof. Hugo Nigro Mazzilli, para quem a legitimidade , grosso modo,

extraordinria, j que a Instituio comparece em juzo para defender interesse alheio e o faz em

nome prprio.

Os legitimados3, para ingressar em juzo com uma ao civil pblica, so:

1) Ministrio Pblico;

2) Administrao Direta, ou seja, Unio, Estados, Municpios e Distrito Federal

(representados em juzo de acordo com o artigo 12, inciso I e II, do Cdigo de Processo Civil);

3) Administrao Indireta - autarquias, empresas pblicas, fundaes (pblicas e

privadas) e sociedades de economia mista;

3

A legitimao aqui concorrente, autnoma e disjuntiva. Cada um dos co-legitimados pode propor a ao quer

litisconsorciando-se com outros, quer fazendo-o isoladamente.

10

11

4) Associaes civis;

A esse rol, o Cdigo de Defesa do Consumidor acrescentou:

Entidades e rgos da Administrao Pblica, direta ou indireta, ainda que sem

personalidade jurdica, especificamente destinados defesa dos interesses e direitos

protegidos por este Cdigo (artigo 82, inciso III, do Cdigo de Defesa do

Consumidor).

Quanto legitimao das associaes civis, para ingresso em juzo com uma ao civil

pblica, h exigncia legal de preenchimento de dois requisitos:

1)a associao deve encontrar-se em funcionamento h pelo menos um ano;

2) que a defesa do interesse que ser discutido em juzo seja compatvel com o interesse

institucional da associao ou do sindicato.

Esses dois requisitos so chamados pela doutrina de pertinncia temtica e de

representatividade adequada. Admite-se apenas a defesa de interesse que constitua um dos fins

institucionais e que a pessoa jurdica tenha regular constituio.

Se houver urgncia ou necessidade, a lei permite que o juiz dispense o primeiro requisito

- estar a associao formada h mais de um ano, desde que exista necessidade na proteo

daquele interesse. A jurisprudncia admite, excepcionalmente, que o juiz dispense o segundo

requisito, desde que a associao tenha reconhecida atuao na rea (casos de falha estatutria,

falta de previso de sua finalidade institucional).

Por analogia, devemos ainda estender o requisito temporal de pr-constituio de um ano

s fundaes privadas. Entendendo que o legislador quis excluir da limitao temporal de prconstituio somente os legitimados pblicos, ou seja, todos os rgos pblicos ou entidades da

Administrao direta ou indireta.

A legitimidade do Ministrio Pblico, para propositura de ao civil pblica, de

natureza constitucional (artigo 129, inciso III, da Constituio Federal), contudo, a Lei de Ao

Civil Pblica fez previso ratificando sua legitimidade, o que, a rigor, no seria necessrio.

Artigo 129, inciso III:

So funes institucionais do Ministrio Pblico: promover o inqurito civil e a ao civil

pblica, para a proteo do patrimnio pblico e social, do meio ambiente e de outros interesses

difusos e coletivos.

Por ser o Ministrio Pblico o nico legitimado sempre, j que a Constituio atribuiu

instituio essa funo institucional, certo dizer que o seu interesse de agir presumido,

devendo os demais demonstr-lo em todos os casos.

11

12

Quanto legitimidade do Ministrio Pblico para defender interesses individuais

homogneos, temos trs posies:

1) O Ministrio Pblico no tem legitimidade para proteger interesses individuais

homogneos. Ao silenciar, a norma constitucional desprezou tal legitimidade, refererindo-se

apenas defesa de interesses difusos e coletivos.

No deve prevalecer essa interpretao restrita da norma constitucional, porque o

artigo129, inciso III, no taxativo ou proibitivo, podendo a legislao infraconstitucional

prever outros casos de legitimao do Ministrio Pblico, desde que no haja incompatibilidade

com a Constituio.

2) O Ministrio Pblico sempre ter legitimidade para defesa de interesses individuais

homogneos. A norma constitucional no deve ser interpretada restritivamente. O artigo 129,

inciso III , quando descreve outros interesses... tambm inclui os interesses individuais

homogneos, devendo ser interpretada ampliativamente.

3) Posio que prevalece: o Ministrio Pblico legitimado nos interesses individuais

homogneos, mas a legitimidade restrita. Somente poder ingressar com ao civil pblica

referente a interesses individuais homogneos quando estes forem relevantes para a

coletividade.

O Ministrio Pblico protege interesse individual indisponvel quando relevante para a

sociedade (artigo 127 da Constituio Federal). O mesmo raciocnio deve ser feito para os

interesses individuais homogneos.

A questo importante para a compreenso da legitimidade do Ministrio Pblico e da

possibilidade de utilizao das funes institucionais previstas no artigo129 da Constituio

Federal. A compreenso deve levar em conta todo o sistema constitucional e ser interpretada

aquela norma em conformidade com o todo. Assim, pode o Ministrio Pblico defender a ordem

jurdica, o regime democrtico e os interesses sociais e individuais indisponveis. Para tanto,

poder buscar a defesa de interesses individuais homogneos, alm dos difusos e coletivos.

O problema saber quando sero os interesses individuais relevantes e, por isso, capazes

de legitimar a atuao do Ministrio Pblico

Nesse sentido, a Smula n. 07 do Conselho Superior do Ministrio Pblico de So Paulo

(no vinculante, uma orientao interna) enuncia que o Ministrio Pblico tem legitimidade

quando houver interesse individual homogneo com expresso scia e jurdica, ou seja, como o

Ministrio Pblico atua, em primeiro plano, defendendo o interesse da coletividade, ao defender

um interesse individual homogneo, este deve ter um valor plausvel pela sociedade, seja pelo

seu carter econmico, social, jurdico, etc. Traz, ainda, hipteses exemplificativas desses

interesses:

quando o interesse individual homogneo disser respeito sade e segurana

das pessoas;

12

13

quando

o

interesse individual homogneo disser respeito ao

acesso de crianas e adolescentes educao;

quando houver extraordinria disperso dos lesados (exemplo: loteamentos

clandestinos);

quando houver interesse da sociedade no zelo do funcionamento de um

sistema econmico, social ou jurdico.

A legitimidade para a ao civil de improbidade, no entanto, no segue a mesma regra.

Dispe a Lei n. 8.429/92 que apenas o Ministrio Pblico e a pessoa jurdica lesada renem

legitimidade ativa.

3.2. Legitimidade Passiva

Quem pode ser ru na ao civil pblica?

Qualquer pessoa, fsica ou jurdica, pode figurar no plo passivo de uma ao civil

pblica, desde que tenha provocado leso ou causado ameaa de leso aos interesses protegidos

pela mesma.

3.3. nus de Sucumbncia

Existe previso de condenao em verbas honorrias de sucumbncia em ao civil

pblica.

O Ministrio Pblico pode ser condenado?

O Ministrio Pblico no poder ser condenado em face de sua falta de personalidade

jurdica; se fosse condenado seria o Estado quem arcaria com o nus de sucumbncia (posio

adotada no Ministrio Pblico). Porm, a doutrina se divide. Parte dela concorda com a posio

supracitada; outra parte entende que, se for comprovada a m-f do representante do Ministrio

Pblico que ajuizou a ao civil pblica, o Ministrio Pblico poder ser condenado (como

ocorre com as associaes). O sistema diferente do Cdigo de Processo Civil, pois a Lei da

Ao Civil Pblica vincula a verba honorria m-f da parte.

Uma outra viso minoritria de que a Lei da Ao Civil Pblica no criou esse sistema

diferente para o Ministrio Pblico e que devemos adotar o sistema do Cdigo de Processo

Civil; entendendo que a Lei da Ao Civil Pblica apenas cria uma exceo referente s

Associaes; para elas, somente, deve-se vincular a verba honorria m-f da parte.

3.4. Litisconsrcio e Assistncia Litisconsorcial

13

14

Na ao civil pblica possvel que haja o litisconsrcio e a assistncia litisconsorcial.

Existe, assim, possibilidade de litisconsrcio entre todos os legitimados, sendo tal

legitimao denominada concorrente e disjuntiva (por causa da expresso ou no texto do rol

do artigo 5 da Lei de Ao Civil Pblica).

Em conseqncia dessa legitimao, admite-se litisconsrcio ativo inicial, pois um colegitimado pode ingressar s em juzo, mas tambm em litisconsrcio, com um ou mais colegitimados.

Pode haver litisconsrcio entre o Ministrio Pblico Estadual e o Ministrio Pblico

Federal, o que permite mais eficcia na colaborao entre cada uma das instituies do

Ministrio Pblico, evitando, tambm, o problema de competncia, que muito divergente,

principalmente entre a competncia estadual e federal.

Caso um dos legitimados ingresse com a ao civil pblica, os outros titulares no

podero ingressar com outra ao versando sobre o mesmo objeto e o mesmo pedido, em

decorrncia do fenmeno da substituio processual.

Se a ao civil pblica tiver os mesmos titulares, mas se os objetos e pedidos forem

diversos, haver a possibilidade de ingresso em juzo com outra ao.

Ainda que exista uma ao popular, h a possibilidade de ingresso com ao civil pblica

versando sobre o mesmo objeto e pedido. Essa possibilidade decorre do fato de possurem

titulares distintos, ou seja, na ao popular o titular qualquer cidado e na ao civil pblica

existe um rol de legitimados.

O litisconsrcio passivo tambm possvel, uma vez que a ao dever ser deduzida

contra todos que tenham praticado a leso ou que tenham, de qualquer modo, para ela,

concorrido.

3.5. Interveno do Ministrio Pblico

O artigo 5, 1., da Lei de Ao Civil Pblica dispe sobre a obrigatoriedade da

interveno do Ministrio Pblico, como custos legis (fiscal da lei), quando no for o autor da

ao civil pblica.

3.6. Desistncia da ao

A possibilidade de desistncia da ao intenta tema de debate na doutrina e no h

apenas uma posio acerca do tema.

14

15

A desistncia, em tese, pode ocorrer, bastando que aquele que tenha promovido a

ao venha dela desistir ou abandon-la.

O artigo 5, 3, da Lei n. 7.3347/85 dispe que, se houver desistncia infundada ou

abandono da ao proposta por associao, o Ministrio Pblico assumir a titularidade ativa,

silenciando quanto possibilidade de desistncia pelo Ministrio Publico ou pelos demais

legitimados.

Como resolver? Admite-se ou no a desistncia ?

A desistncia pode ser fundada ou infundada, ou seja, cabvel em face das provas

(improcedncia manifesta, por exemplo) ou contrria s provas existentes. A desistncia

infundada e o abandono que obrigam o Ministrio Pblico a assumir a continuidade da ao (o

plo ativo). Assim, dever o promotor de justia verificar se a desistncia desejada pela parte

ou no infundada, decidindo no segundo caso por assumir o plo ativo. O promotor somente

estar obrigado se a desistncia for incabvel, ou seja, infundada. Respeita-se, aqui, o princpio

da Independncia Funcional do membro do Ministrio Pblico.

Se h desistncia infundada e o Ministrio Pblico verificar a possibilidade de

continuidade da ao, assumir apenas em caso da existncia de interesse pblico a ser

protegido, isto por conta do Princpio da Independncia Funcional.

A regra legal, no entanto, no deve ser interpretada restritivamente. Ela tambm

aplicvel aos demais legitimados, ainda que, expressamente, somente tenha se referido a aes

promovidas por associaes. Assim, todos podem desistir da ao e em todas as hipteses

poder ou dever o Ministrio Pblico assumir a continuidade. O promotor dever assumir a

ao nas hipteses de abandono e de desistncia infundada.

O Ministrio Pblico pode ou no desistir da ao civil pblica ?

H posies contraditrias: sim, porque h casos em que a ao se revela manifestamente

improcedente; no, porque o promotor somente poderia pleitear a improcedncia ao final da

ao.

A primeira posio a mais aceita e tambm a correta. No faz sentido exigir-se que o

membro do Ministrio Pblico d continuidade a uma ao que j sabe ser manifestamente

improcedente. No se pode obrig-lo a demandar sem sucesso, contrariando as provas e sua

convico. O promotor poder desistir da ao sempre que a desistncia for fundada. O que no

admitida a desistncia infundada ou o abandono da ao, hipteses em que o membro do

Parquet atuaria com absoluta falta de zelo. Assim, apenas se FUNDADA a desistncia ser

admitida. Como exemplos temos: erro na propositura da ao (ao promovida contra aquele

que no deve ser o ru); incluso de novo pedido (mais amplo e diverso do j deduzido), dentre

outras.

A desistncia admitida, porm, com restrio: apenas se fundada em face do caso

concreto.

15

16

Discute-se tambm se o membro do Ministrio Pblico pode desistir sem antes

colher do Conselho Superior a concordncia, j que o Conselho rgo revisor e controlador da

atuao do Ministrio Pblico nesta rea. H posicionamento doutrinrio nesse sentido, ou seja,

o Promotor somente poder desistir se o Conselho, previamente ouvido, autorizar (v. Hugo

Nigro Mazzilli na obra citada), mas prevalece o entendimento de que o controle da desistncia

judicial, no incidindo o controle administrativo realizado pelo Conselho (tem sido a posio do

Conselho do Ministrio Pblico de So Paulo h vrios anos).

3.7. Competncia

A competncia para propositura de ao civil pblica denominada de competncia

funcional absoluta. No admite foro de eleio. Ser competente para apreciao da ao

proposta o foro do local da ocorrncia do dano.

Caso o dano ocorra em duas ou mais comarcas, a ao civil pblica poder ser proposta

em qualquer uma delas, podendo ser usado o critrio da preveno. Caso o dano atinja uma

regio inteira de um Estado, a ao dever ser proposta na Capital deste Estado (artigo 93,

inciso II, do Cdigo de Defesa do Consumidor).

A Constituio Federal estabelece quais os interesses da Unio e dispe que, havendo

dano a qualquer um deles, a ao civil pblica dever ser proposta em uma das varas da Justia

Federal, com a competncia ditada pelo critrio territorial.

A Smula n. 183 do Superior Tribunal de Justia, revogada em novembro de 2000,

dispunha que competia ao juiz estadual, nas comarcas que no eram sede da Justia Federal,

processar e julgar a ao civil pblica, ainda que a Unio figurasse no processo. Esta smula

sempre esteve errada:

STJ - SMULA N 183 - Compete ao Juiz Estadual, nas Comarcas que no sejam sede

de vara da Justia Federal, processar e julgar ao civil pblica, ainda que a Unio figure

no processo.

A Lei n. 7.347/85 no diz que cabe Justia Estadual processar e julgar aes civis

pblicas, de interesse da Unio, nas comarcas que no sejam sede de varas federais como

pretendia a Smula n.183 do Superior Tribunal de Justia; assegura apenas que a competncia

funcional ser a do foro do local do dano. Isso significa que: se tratar de questo afeta Justia

Estadual, conhecer e julgar a causa o juiz estadual que tenha competncia funcional sobre o

local do dano; ou ento, ser o juiz federal que tiver competncia funcional em relao ao local

do dano.

Dirimindo a discusso, o plenrio do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade,

cancelou, enfim, a Smula n. 183 do Superior Tribunal de Justia, e reconheceu a competncia

dos juzes federais que tenham jurisdio sobre a matria de competncia funcional em razo do

16

17

local do dano, nas aes civis pblicas em que seja interessada a Unio, entidade autrquica

ou empresa pblica federal.

O tema ainda muito discutido. A competncia, luz da Lei n. 7.347/85, absoluta (local

do dano), mas o Cdigo de Defesa do Consumidor disciplinou de modo diverso no artigo 92:

dano local: local do dano;

dano regional: capital do Estado ou Distrito Federal

dano nacional: capital do Estado ou Distrito Federal.

O Supremo Tribunal Federal j entendeu que a competncia relativa e o autor tanto

poder promover a ao em se tratando de dano regional de mbito nacional na Capital de

Estado-membro ou no Distrito Federal. A regra do Cdigo de Defesa do Consumidor aplicvel

diretamente s aes que tutelam interesses individuais homogneos, mas tambm deve ser

aplicada para os difusos e coletivos.

Aqui tambm incide outro problema. que a Lei n. 9.494/97 alterou o artigo 16 da Lei n.

7.347/85, impondo uma absurda limitao para os efeitos da coisa julgada (como adiante

veremos). Diz o dispositivo que a sentena somente far coisa julgada nos limites da

competncia territorial do rgo prolator (como se fosse produzir efeitos somente na

circunscrio, na comarca etc). Assim, desejou o legislador que a sentena proferida em uma

comarca no produzisse efeitos em outra. Apesar de absurda, a soluo incua e no alterou

absolutamente nada. que a regra de competncia a ser aplicada subsidiariamente aquela do

Cdigo de Defesa do Consumidor, artigo 92, que considera o dano e a sua abrangncia para

determinar a competncia, ou seja,deve-se verificar se o dano foi de mbito nacional, regional

ou local.

Deve-se aplicar subsidiariamente o Cdigo de Defesa do Consumidor em todas as aes

coletivas e a sentena produzir efeitos em todos os locais que experimentaram dano.

Em se tratando de ao por improbidade, luz da Lei n. 8.429/92, a competncia sempre

ser a do local do dano que se confunde com a sede da pessoa jurdica lesada.

3.7. Provimentos jurisdicionais

A Lei n. 7.347/85, em seu artigo 3, dispe que a ao civil poder ter por objeto a

condenao em dinheiro ou o cumprimento de obrigao de fazer ou no fazer. Outrossim, a

mesma Lei, em seu artigo 19, prev a aplicao subsidiria do Cdigo de Processo Civil. Assim,

a ao poder ser de conhecimento (meramente declaratria, constitutiva ou condenatria),

executiva ou cautelar.

O instituto da tutela antecipada tambm admitido nesse tipo de ao, uma vez

preenchidos os requisitos legais.

17

18

Provimentos jurisdicionais so os pedidos que podem ser feitos na ao civil

pblica. A lei da ao civil pblica menciona a possibilidade de provimento condenatrio.

Temos aqui, as multas, como sanes pecunirias fixadas na sentena condenatria (astreintes)4,

independente de requerimento do autor. Neste tipo de ao, a multa denominada multa diria,

so devidas em razo do atraso no descumprimento do preceito contido na sentena. Sero

exigveis em caso de execuo, devendo o juiz especificar a data a partir de quando devam

incidir. Alm dessa, h possibilidade de imposio, tambm, de multa liminar (em deciso

liminar- initio litis).

Ambas as multas sero cobradas aps o trnsito em julgado da sentena; no entanto, a

multa liminar ser devida desde o descumprimento da ordem liminar. A deciso que concede a

liminar pode incluir a fixao da multa. A sentena de procedncia pode, a despeito de pedido

do autor, incluir a multa diria. Evidentemente, tanto a multa fixada na liminar como a fixada na

sentena dependem do trnsito em julgado da sentena, no podendo ser exigidas antes. O

produto arrecadado pelo pagamento das multas ir para um fundo especial, criado para a tutela

de interesses metaindividuais.

Nada impede que haja na ao civil pblica um provimento declaratrio. No h

incompatibilidade terica; pode no haver utilidade, mas perfeitamente possvel. Tambm h

possibilidade de provimentos cautelares, de execuo e incidentais.

3.8. Coisa Julgada

A coisa julgada na ao civil pblica tem estrutura diferente que a coisa julgada no

processo civil. Coisa julgada imutabilidade dos efeitos da sentena, adquirida com o trnsito

em julgado. A lei mitiga a coisa julgada nas aes civis pblicas ou coletivas de acordo com o

resultado do processo (secundum eventum litis).

Vimos que a Lei n. 9.494 de 10 de dezembro de 1997, alterou a Lei n. 7.347, de 24 de

julho de 1985 (Lei da Ao Civil Pblica), na redao do seu artigo 16, no tocante a saber: A

sentena civil far coisa julgada erga omnes, nos limites da competncia territorial do rgo

prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficincia de provas, hiptese em

que qualquer legitimado poder intentar outra ao com idntico fundamento, valendo-se da

nova prova (grifo nosso). A lei limitou a coisa julgada competncia territorial,

desestruturando a lei da ao civil pblica. Como essa construo contraria o sistema, a doutrina

amplamente majoritria, e entende pela inaplicabilidade dessa limitao, sendo o dispositivo

ineficaz. H autores, como Nelson Nery Junior, que o interpretam inconstitucional.

A jurisprudncia est desprezando a limitao prevista no artigo 16 da Lei de Ao Civil

Pblica.

4

Astreintes palavra francesa que significa penalidade especial infligida ao devedor de uma obrigao com o propsito

de estimul-lo a sua execuo espontnea, e cujo montante se eleva proporcional ou progressivamente em razo do

atraso no cumprimento da obrigao, esclarece o Prof. Hugo Nigro Mazzilli.

18

19

Devido

inaplicabilidade

deste dispositivo, os juristas tm subsidiariamente

usado o artigo 103 do Cdigo Defesa do Consumidor, que disciplina adequadamente a coisa

julgada na tutela coletiva. Seu sistema foi mantido e alcana inteiramente toda e qualquer defesa

de interesses difusos, coletivos e individuais homogneos. Disciplinou a coisa julgada de acordo

com a natureza do interesse objetivado:

Interesses difusos: a sentena transitada em julgado produzir efeitos erga omnes.

Exceo: se a improcedncia decorrer de falta de provas, porque nesse caso, outra

ao poder ser proposta com nova prova.

Interesses coletivos: a sentena transitada em julgado produzir efeitos ultra partes,

limitadamente, pois somente atingir o grupo, categoria ou classe envolvida na ao.

Apresenta a mesma exceo: se a improcedncia decorrer de falta de provas. Porque

nesse caso, outra ao poder ser proposta com nova prova.

Interesses individuais homogneos: a sentena transitada em julgado produzir efeitos

erga omnes apenas no caso de procedncia da ao, beneficiando as vtimas e os

sucessores.

A improcedncia, por qualquer fundamento no prejudicar as aes individuais, exceto

quanto aos interessados que j tiverem intervindo como assistentes litisconsorciais na ao

coletiva (artigo 103, 2, do Cdigo de Defesa do Consumidor).

O 1 do artigo 103, do Cdigo Defesa do Consumidor, estabelece que a coisa julgada da

ao coletiva, que verse sobre interesses difusos e coletivos, no prejudica interesses e direitos

individuais dos integrantes da coletividade do grupo, classe ou categoria, ou seja, se a ao civil

pblica for improcedente, o indivduo tambm poder propor sua ao individual.

A coisa julgada erga omnes (contra todos) quis a imutabilidade da deciso em todo grupo

social, conglobando toda coletividade, diferentemente da ao com coisa julgada ultra partes

(alm das partes), que quis alcanar mais do que as partes envolvidas na ao, mas menos que

toda coletividade, pois limitou a imutabilidade ao grupo, categoria ou classe de pessoas

atingidas.

Novamente, a obra doutrinria do Prof. Hugo Nigro Mazzili (A tutela dos interesses

difusos em juzo) adequadamente complementa o estudo.

Em resumo,5 considerando os efeitos da sentena em relao a terceiros e a imutabilidade

da coisa julgada, temos:

Quadros sinpticos constantes do livro A Defesa dos Interesses Difusos em Juzo Hugo Nigro Mazzilli, 13 edio,

2001 editora saraiva, p.399.

19

20

SEGUNDO A NATUREZA DO INTERESSE

Sentena de

sempre tem eficcia erga omnes

Procedncia

Difusos

Sentena de

Improcedncia

por falta de provas sem eficcia erga

omnes

por outro motivo

com eficcia erga

omnes

procedncia

tem eficcia ultra partes,

limitadamente ao grupo, classe ou

categoria

Sentena de

por falta de provas sem eficcia ultra

partes

Sentena de

Coletivos

Improcedncia

por outro motivo

com eficcia ultra

partes

Sentena de

Individuais

Homogneos

procedncia

com eficcia erga omnes para

beneficiar vtimas e sucessores

Sentena de

com eficcia erga omnes para

beneficiar vtimas e sucessores

Improcedncia

no tem eficcia erga omnes

SEGUNDO O RESULTADO DO PROCESSO

Sentena de

procedncia

Beneficia a todos os lesados, observado o artigo 104 do

Cdigo de Defesa do Consumidor; tratando-se de

interesses coletivos, seus efeitos limitam-se ao grupo,

categoria ou classe de pessoas atingidas.

Por falta de provas

Sentena de

Improcedncia

por outro motivo

no prejudica lesados

Prejudica os lesados, exceto em

matria de interesses individuais

homogneos, observado o artigo 94

do Cdigo de Defesa do

Consumidor.

20

21

3.9. Execuo

O tipo de execuo na ao civil pblica ser aquela determinada pelo Cdigo de

Processo Civil, pois a Lei da Ao Civil Pblica no tem disposio no tocante. Qualquer dos

legitimados ativos para a ao civil pblica pode proceder execuo, no sendo necessrio a

correspondncia com o efetivo autor da ao, uma vez que a legitimao nessa fase volta a ser

concorrente. Trata-se de uma nova ao.

O Ministrio Pblico tem o dever de propor a ao de execuo na omisso dos demais

legitimados, no existindo independncia funcional, visto que o direito j foi reconhecido

judicialmente (artigo 15 da Lei de Ao Civil Pblica).

Quando a execuo for referente ao que tutelava interesse difuso ou coletivo, a

indenizao obtida ser destinada a um Fundo de Recuperao de Interesses Metaindividuais

Lesados (artigo 13 da Lei da Ao Civil Pblica). Para o fundo tambm revertido o produto

das multas (liminar ou das astreintes).

Esse fundo tem administrao prpria, inclusive com a participao do Ministrio

Pblico. estabelecida uma diviso entre Fundo Federal e Fundo Estadual; no entanto, no h

subdivises, como fundo ambiental, fundo do consumidor, etc.

No existir um fundo quando o interesse for individual homogneo, porque a

indenizao para o indivduo e no para coletividade. A tutela coletiva, mas o interesse

individual.

A ao de improbidade administrativa, apesar de muitas divergncias, uma ao civil

pblica, no entanto, o dinheiro voltar para o errio lesado, ou seja, para a Administrao

Municipal, por exemplo, os valores sero devolvidos ao errio Municipal.

Assim: Difusos e Coletivos destinao da condenao ao Fundo Especial; Individuais

Homogneos para os lesados; Improbidade Administrativa para o patrimnio pblico lesado.

Estatuto da Criana e do Adolescente

(Lei n. 8.069/90)

1. PRINCPIO DA PROTEO INTEGRAL

21

22

O sistema normativo pode deferir proteo a determinados interesses (como, por

exemplo, o meio ambiente), mas tambm orientado a tutelar pessoas, em face de uma

condio peculiar e da presuno de que sejam suscetveis a danos ou prejuzos. A proteo

pode decorrer de uma situao especial em que eventualmente estiver a pessoa, como tambm

pode ser presumida e aplicvel a toda e qualquer situao.

O Estatuto da Criana e do Adolescente, ao eleger a doutrina da proteo integral como o

matiz de todo o sistema que ele institui, colocou sob proteo permanente e integral a criana e

o adolescente, independentemente de qualquer situao externa. Com isso, esteja ou no sob o

risco de sofrer danos ou prejuzos (morais, materiais ou para o seu desenvolvimento), a criana

e o adolescente estaro sempre sob proteo especial.

No prev, assim, que a tutela a que fazem jus somente lhes seja aplicada nas situaes de

perigo ou de risco, mas sempre que, por qualquer motivo, seus direitos puderem ser violados. A

criana e o adolescente acham-se em situao de permanente proteo Estatal e qualquer

violao ou ameaa de violao de seus direitos ensejar a aplicao de medidas legais prprias.

A situao que enseja a proteo pode decorrer de ao ou omisso do Estado, da sociedade, da

famlia ou mesmo em face de conduta do prprio adolescente ou da criana.

1.1. Artigo 1. do Estatuto da Criana e do Adolescente

Esta Lei dispe sobre a proteo integral criana e ao adolescente.

O antigo Cdigo de Menores, Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979, protegia a criana e o

adolescente somente quando se encontrassem em situao irregular; situaes no irregulares

deveriam ser tratadas pelo Cdigo Civil.

O advento do Estatuto da Criana e do Adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990,

trouxe mudanas em relao ao antigo cdigo de menores. Hoje, o Estatuto da Criana e do

Adolescente tem a pretenso de proteger a criana e o adolescente em quaisquer circunstncias:

situaes irregulares de fato, situaes de mero risco, caracterizada pelo simples potencial

lesivo aos menores, e at em situaes nas quais os menores se encontram em boas condies e

cuidados ( a doutrina da proteo integral).

Assim, o Estatuto da Criana e do Adolescente trata o menor como uma pessoa em

desenvolvimento e, para assegurar o seu bom desenvolvimento fsico, mental, espiritual ou

social, tutela todos direitos e interesses necessrios para a formao da sua personalidade.

22

23

1.2.

Artigo 2. do Estatuto da Criana e do Adolescente

Considera-se criana, para os efeitos desta Lei, a pessoa at doze anos de idade

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Pargrafo nico. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto s

pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

O artigo 2 se refere competncia do Estatuto da Criana e do Adolescente em razo da

pessoa; em princpio e em regra, atinge pessoas at os 18 anos incompletos.

O conceito de menor distingue a situao da criana e do adolescente pelo critrio

etrio e entende ser, para os efeitos dessa lei:

Criana pessoa at 12 (doze) anos incompletos.

Adolescente pessoa dos 12 (doze) aos 18 (dezoito) anos incompletos.

Essa a regra, o Estatuto da Criana e do Adolescente, no entanto, por exceo, poder

proteger os maiores de 18 anos nas seguintes hipteses:

1) Aplicao das medidas scio-educativas previstas no artigo 104, pargrafo nico, do

Estatuto da Criana e do Adolescente, aos maiores de 18 anos, desde que tenham praticado a

conduta antes de completarem os 18 anos. A idade mxima para essa aplicao de at 21 anos.

Evidentemente, se aquele que est cumprindo medida scio-educativa depois de 18 anos

no mais responder, por novas condutas, luz do Estatuto da Criana e do Adolescente, mas do

Cdigo Penal.

2) No caso de adoo, desde que o adotando j esteja anteriormente sob a proteo do

Estatuto da Criana e do Adolescente (exemplo: se a pessoa que estava com a guarda do menor

decide adot-lo aps ele completar 18 anos, essa adoo ser feita sob os regulamentos do

Estatuto da Criana e do Adolescente). Isso perder o efeito prtico com o advento do novo

Cdigo Civil (Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002), que entrar em vigor a partir de 11 de

janeiro de 2003, pois as normas foram aproximadas. A adoo pelo novo Cdigo Civil somente

ser conferida por procedimento judicial, assim como sempre foi no Estatuto da Criana e do

Adolescente.

Em resumo, temos que: o critrio cronolgico absoluto (pouco importa se o

adolescente casado, solteiro ou vivo, a ele ser aplicvel o Estatuto da Criana

e do Adolescente, porque prevalece sempre a idade ao tempo da ao ou omisso).

23

24

1.3. Artigo 4. do Estatuto da Criana e do Adolescente Garantia da Prioridade

dever da famlia, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Pblico assegurar,

com absoluta prioridade, a efetivao dos direitos referentes vida, sade, alimentao,

educao, ao esporte, ao lazer, profissionalizao, cultura, dignidade, ao respeito,

liberdade e a convivncia familiar e comunitria.

Pargrafo nico. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteo e socorro em quaisquer circunstncias;

b) precedncia de atendimento nos servios pblicos ou de relevncia pblica;

c) preferncia na formulao e na execuo das polticas sociais pblicas;

d) destinao privilegiada de recursos pblicos nas reas relacionadas com a proteo

infncia e juventude.

O artigo 4, caput, refere-se a entidades que so formas bsicas de convivncia para o

menor. Como as crianas e os adolescentes so dependentes e vulnerveis a qualquer forma de

violncia, coerente que toda a sociedade seja responsvel por eles, minimizando a falta de

apoio para que no gere discriminaes e desajustes que levam o menor prtica de atos antisociais.

Na efetivao dos direitos deve ser dada prioridade para as crianas e os adolescentes.

Essa garantia no somente obrigao do Estado, mas sim obrigao de toda a sociedade,

atingindo, inclusive, os particulares (pessoas fsicas ou jurdicas).

Significa que a criana e o adolescente tm prioridade no atendimento, na destinao dos

recursos pblicos e na formulao de polticas pblicas.

Trata-se de prioridade efetiva, no sendo simplesmente normativa. O cumprimento dessa

garantia poder ser exigido judicialmente.

2. REGRAS DE INTERPRETAO DO ESTATUTO DA CRIANA E DO

ADOLESCENTE - ARTIGOS 5. E 6. DO ESTATUTO DA CRIANA E DO

ADOLESCENTE

24

25

Art. 5- Nenhuma criana ou adolescente ser objeto de qualquer forma de

negligncia, discriminao, explorao, violncia, crueldade e opresso, punido na forma da lei

qualquer atentado, por ao ou omisso, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6- Na interpretao desta Lei levar-se-o em conta os fins sociais a que ela se dirige,

as exigncias do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condio peculiar

da criana e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Na interpretao do Estatuto da Criana e do Adolescente, deve-se levar sempre em

considerao a peculiar condio da criana e do adolescente como pessoas em

desenvolvimento, prevalecendo seus interesses (Princpio da Prevalncia dos Interesses do

Menor).

Qualquer tipo de ao ou omisso que no atenda s necessidades bsicas de alimentao,

moradia, educao, sade, lazer constitui descuido criana e ao adolescente, portanto,

negligncia. Sofrem eles discriminao por atos de diferenciao que os banalizam; so

explorados, no trabalho e na famlia com a inteno de lhes tirar proveito.

Em relao violncia temos qualquer forma de constrangimento fsico ou moral.

No contexto, damos como exemplo a permisso que um juiz deu para que os adolescentes

ajudassem no corte de cana-de-acar. Esse juiz, entretanto, no levou em conta a condio de

pessoa em desenvolvimento, e sim, colocou os adolescentes em condio de adultos. Essa

permisso foi revogada, tendo em vista que o adolescente, em desenvolvimento fsico, poder

sofrer leses graves em razo da atividade de corte de cana-de-acar (exemplo: pode ficar com

um brao mais comprido do que o outro).

O artigo 6. nos traz um dos chamados sistemas interpretativos. Quanto a esse aspecto da

matria devemos considerar as diversas orientaes esboadas pelos juristas quanto ao uso e

importncia atribuda vrias espcies de interpretao

3. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NO

ESTATUTO DA

CRIANA E DO ADOLESCENTE ARTIGOS 7. AO 69 DO ESTATUTO DA

CRIANA E DO ADOLESCENTE

Os direitos fundamentais so oponveis erga omnes, ou seja, seus titulares podem op-los

contra todos; seja o Estado, seja pessoa fsica, jurdica, particular ou no.

Abaixo, relacionamos os mais importantes previstos no Estatuto da Criana e do

Adolescente.

25

26

3.1. Direito Vida e Sade

A proteo vida comea desde a concepo. O Estatuto da Criana e do Adolescente

protege a criana desde a vida intra-uterina, ainda como feto, a partir da fecundao e no do

nascimento.

O direito suplementao alimentar da gestante e da nutriz (mulher que amamenta, amade-leite), alm dos cuidados pr e perinatais (perodos imediatamente anteriores e posteriores ao

parto), fortalecem a existncia da ampla proteo vida e sade que o Estatuto da Criana e

do Adolescente prescreve.

A Consolidao das Leis do Trabalho, em seu artigo 396, protege o direito da mulher que

trabalha, e a Constituio Federal, em seu artigo 5, incisos XLIX e L, assegura aos presos o

respeito integridade fsica e moral, bem como o direito de a presidiria permanecer com o

filho durante o perodo de amamentao; em qualquer circunstncia a criana tem o direito ao

aleitamento materno, quer em presdios, quer no trabalho.

Ainda, temos a proteo maternidade de acordo com a Consolidao das Leis do

Trabalho, artigo 392, que probe o trabalho da mulher grvida pelo prazo determinado de 120

dias (ver artigo 7, inciso XVIII, da Constituio Federal e artigo 71, da Lei 8.213/91 Plano de

Benefcios da Previdncia Social).

Toda criana e adolescente tm direito a atendimento mdico e odontolgico obrigatrio

pelo Sistema nico de Sade (SUS).

A comunicao de maus tratos, tipificado como crime (artigo 136 do Cdigo Penal),

criana e ao adolescente obrigatria. Essa obrigao das escolas, hospitais, creches, enfim,

das pessoas da sociedade em geral. Tal comunicao dever ser feita ao Conselho Tutelar ou,

onde no houver, ao Ministrio Pblico ou qualquer outra autoridade judicial.

3.2. Direito Liberdade, ao Respeito e Dignidade

A criana e o adolescente no gozam da liberdade de locomoo em termos amplos,

porque sua condio jurdica impe limitaes a essa sua liberdade. So ressalvadas as

restries legais, por exemplo: a criana e o adolescente s tero acesso s diverses pblicas e

espetculos classificados como adequados sua faixa etria, sendo que a criana s poder

ingressar e permanecer nos locais de apresentao e exibio quando acompanhada dos pais ou

responsveis (artigo 75 do Estatuto da Criana e do Adolescente); no podem entrar nem

permanecer em locais que explorem jogos e apostas (artigo 80 do Estatuto da Criana e do

Adolescente); a criana no pode viajar para fora da comarca , onde reside, desacompanhada

dos pais ou responsvel, sem autorizao judicial (artigo 83 do Estatuto da Criana e do

Adolescente), dentre outros.

26

27

O direito de ir, vir e permanecer em logradouros pblicos e espaos comunitrios,

como j dito, no absoluto. Quando a criana ou o adolescente estiver em qualquer situao de

risco, devero ser retirados do local.

A criana e o adolescente podem ficar na rua?

Depende. Em uma situao de normalidade, sim. Em uma cidade do interior, geralmente,

as crianas brincam na rua. Nas grandes cidades h presuno de elevado risco e algumas

condutas so indicativas da inadequao da permanncia (por exemplo, quando esto pedindo

esmolas). Para ser retirada das ruas necessria a presena de um assistente judicial e deve

atuar o Conselho Tutelar.

O Estatuto da Criana e do Adolescente probe o transporte do menor em compartimento

fechado de viatura policial. A criana, em hiptese alguma poder usar algemas, diferentemente

do adolescente que, excepcionalmente, para garantia da ordem pblica poder us-las, mas

nunca em carter de humilhao, vedao que ocorre da mesma forma para os adultos.

A criana e o adolescente tm a sua dignidade preservada por estarem em

desenvolvimento. Toda vez que a exposio de criana ou adolescente ofender sua dignidade,

dever ser proibida. Determina-se, ainda, a preservao da imagem, da identidade, dos valores,

dos espaos e de seus objetos pessoais.

3.3. Direito Convivncia Familiar e Comunitria

A regra a permanncia da criana e do adolescente com a sua famlia natural; eles tm

direito de serem criados no seio de sua famlia (artigo 19 do Estatuto da Criana e do

Adolescente).

A definio de famlia natural estabelecida no artigo 25 do Estatuto da Criana e do

Adolescente, aquela formada pelos ascendentes e descendentes.

Retirar a criana ou o adolescente da famlia natural medida de exceo, s podendo ser

aplicada quando a lei determinar, casos em que os menores sero retirados da convivncia

familiar e colocados em famlia substituta.

3.3.1. Hipteses de exceo

Excepcionalmente, a criana e o adolescente podero ser retirados da famlia natural e

colocados em famlia substituta, especialmente se descumpridos os deveres inerentes ao

ptrio poder ou, de qualquer modo, colocada a criana ou o adolescente em situao de risco.

27

28

So deveres inerentes ao ptrio poder (artigo 22 do Estatuto da Criana e do

Adolescente): sustento, guarda, educao, obrigao de cumprir e fazer cumprir as

determinaes judiciais.

O ptrio poder exercido em igualdade de condies entre a me e o pai e as pendncias

devero ser resolvidas pelo juiz em cada caso concreto.

O artigo 20 do Estatuto da Criana e do Adolescente probe qualquer distino entre os

filhos naturais e adotivos.

De acordo com o artigo 23 do Estatuto da Criana e do Adolescente, a falta ou a carncia

de recursos materiais no motivo suficiente para a suspenso ou perda do ptrio poder. O

artigo 23 combina-se com o artigo 129, pargrafo nico, ambos do Estatuto da Criana e do

Adolescente, que dispem que a falta ou carncia de recursos materiais no pode gerar a

aplicao de qualquer medida em relao aos pais ou responsveis. A pobreza ou miserabilidade

no so hipteses de exceo.

3.3.2. Regras gerais para formao de uma famlia substituta:

No Direito brasileiro, a famlia substituta admitida por trs formas: guarda, tutela e

adoo.

As regras de formao da famlia substituta so:

1) Idoneidade para formar famlia substituta, o que para o Estatuto da Criana e do

Adolescente nada mais que a compatibilidade com a natureza da medida - formao da

famlia.

2) Ambiente familiar adequado.

3) A aquisio ou perda da famlia substituta s ocorre por deciso judicial.

4) Termo de Compromisso aplicvel somente para guarda e tutela, exclui-se a

adoo porque nela o vnculo permanente (filiao).

5) Famlia substituta estrangeira - a nica forma pela adoo, sendo vedada nas

formas de tutela ou guarda. Os estrangeiros residentes e domiciliados fora do pas formam

famlia substituta estrangeira. O critrio que o Estatuto da Criana e do Adolescente adota

o da Territorialidade e no o da Nacionalidade. Assim, os estrangeiros com residncia no

Brasil formam famlia substituta nacional.

Os brasileiros que residem no exterior devem receber o mesmo tratamento de famlia

substituta estrangeira ao adotar. Isso porque o critrio tambm o da territorialidade.

28

29

O Brasil signatrio da Conveno sobre cooperao internacional e proteo de

crianas e adolescentes em matria de adoo internacional firmada em Haia em 20 de maio de

1993. O objetivo da conveno de Haia exatamente este: no superior interesse da criana,

buscar: a cooperao dos pases, moralizar as adoes, sujeitando todas as aes e intervenes

a uma tica comum (veja-se que o Conselho Superior da Magistratura de So Paulo baixou

determinao para que os juzes cumpram o que foi determinado na conveno).

3.4. Direito Educao, Cultura, Esporte e Lazer

A educao um dos direitos fundamentais da criana e do adolescente, devendo ser

assegurado pelo Poder Pblico, encarregado de fornecer as condies necessrias para sua

efetivao.

O artigo 54, 1., do Estatuto da Criana e do Adolescente dispe que o acesso ao ensino

obrigatrio e gratuito um Direito Pblico Subjetivo da criana e do adolescente. um direito

que pode ser exigido judicialmente por ao civil pblica ou por ao particular.

Dentro do Direito Educao, a criana e o adolescente tm direito a escola prxima

residncia, ou seja, a escola deve ser acessvel. O Estado tem o dever de assegurar o ensino

fundamental (primeiro grau). O no oferecimento desse ensino acarreta a responsabilidade

pessoal da autoridade competente (artigo 54, 2.).

O artigo 55 dispe sobre a obrigao dos pais de matricularem os filhos no ensino

fundamental. tambm um direito que pode ser exigido judicialmente.

Os dirigentes dos estabelecimentos de ensino, alm de comunicar maus-tratos envolvendo

seus alunos, tm obrigao de comunicar ao Conselho Tutelar evaso escolar (sada injustificada

da criana e do adolescente da escola), reiterao de faltas injustificadas e elevados nveis de

repetncia, para que este possa tomar as medidas cabveis.

3.5. Direito Profissionalizao e Proteo no Trabalho

Os artigos 60 a 69 do Estatuto da Criana e do Adolescente dispem sobre o direito

profissionalizao e proteo do trabalho. A Emenda Constitucional n. 20/98 modificou a

Constituio Federal, alterando seu artigo 7., inciso XXXIII; inciso este, que no recepciona as

disposies do Estatuto da Criana e do Adolescente no tocante matria, ou seja, com relao

s idades limites para exercer o trabalho.

Contudo, a matria agora regulada pela Constituio Federal. Trs regras ficaram

constitucionalmente estabelecidas, a saber:

1) proibio de trabalho perigoso, noturno ou insalubre para menores de 18 anos;

29

30

2) proibio de qualquer trabalho para menores de 16 anos;

3) permisso da condio de aprendiz para os maiores de 14 anos.

Assim:

at os 14 anos a criana no pode exercer qualquer forma de trabalho;

dos 14 aos 16 anos no pode trabalhar, excepcionando-se na condio de

aprendiz;

dos 16 aos 18 anos poder trabalhar desde que observada a exceo do trabalho

noturno, insalubre ou perigoso.

O artigo 67 do Estatuto da Criana e do Adolescente dispe sobre o trabalho de aprendiz,

dizendo que o aprendiz no pode :

trabalhar

durante a noite, estipulando ser trabalho noturno aquele realizado das 22 horas

s 5 horas;

trabalhar

em local insalubre ou penoso;

trabalhar

em local imprprio para sua formao;

trabalhar

em horrios e locais que no permitam sua freqncia na escola.

O artigo 68 permite o chamado trabalho educativo, que aquele realizado em

programas sociais. uma atividade de trabalho pedaggico. A finalidade desse trabalho

educativo preparar o adolescente para o mercado de trabalho.

O menor tem direito profissionalizao, desde que observados sempre o respeito

condio peculiar de pessoa em desenvolvimento e a sua capacitao profissional adequada ao

mercado de trabalho.

Estatuto da Criana e do Adolescente

(Lei n. 8.069/90)

30

31

1. FAMLIA NATURAL

a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Ordena o

artigo 25 do Estatuto da Criana e do Adolescente, o qual se encontra em perfeita consonncia

com o artigo 226, 4 da Constituio Federal que dispe o seguinte: Entende-se tambm,

como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

O artigo 26 estabelece que os filhos havidos fora do casamento podero ser reconhecidos

pelos pais, desta forma tambm, no contrariando disposio constitucional, a saber:

Artigo 226, 3 Para efeito da proteo do Estado, reconhecida a unio estvel entre o

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua converso em

casamento.

No importa a obedincia s formalidades legais, porque, independente do vnculo

matrimonial, os filhos fazem parte da famlia natural.

Para o Estatuto da Criana e do Adolescente, a famlia compreendida, em primeiro

plano, pelo casal e, depois, pelos filhos. De incio, encontram-se no seio da famlia duas

entidades distintas: uma que detm a cultura, que vive em sociedade e procede de acordo com

determinados padres. Outra que instintiva, no conhece leis. imatura e, em conseqncia,

irresponsvel.6

Todos os filhos, enfim, desfrutam de igualdade de tratamento jurdico (filhos havidos ou

no da relao do casamento, ou at mesmo por adoo). Tero os mesmos direitos e

qualificaes, vedadas quaisquer discriminaes afetas filiao. (Constituio Federal, artigo

227, 6).

Disposto no artigo 27 do Estatuto da Criana e do Adolescente, o reconhecimento da

filiao pode ser feito a qualquer tempo, no nascimento, por testamento, por escritura ou por

qualquer outro instrumento pblico ou particular, sendo irrevogvel.

O direito filiao personalssimo, indisponvel e imprescritvel (incidir sempre o

sigilo nos processos judiciais em que so discutidos).

Houve um avano jurdico na proteo inconteste da filiao ao se reconhecer o estado de

filiao como direito personalssimo. O Estado quis proteger esse direito de tal forma que

concede legitimidade ao Ministrio Pblico para averiguar a paternidade (ver Lei n. 8.560/92), o

que no retira o carter personalssimo da ao de investigao, pois aquela lei regula apenas

procedimento administrativo.

2. FAMLIA SUBSTITUTA

6

Educadora - Oflia B. Cardoso, Problemas da famlia, Melhoramentos, 1968, p.15.

31

32

A criana e o adolescente tm direito convivncia familiar. Sempre que possvel devero

ser mantidos com a famlia natural, ou restitudos convivncia de seus ascendentes biolgicos.

No entanto, por vezes, crianas e adolescentes no podem ou devem ser restitudos

convivncia familiar natural, decorrendo a necessidade de constituio de famlia substituta.

Ao desabrigo da convivncia familiar seja a natural ou a constituda, criana e

adolescente no devem permanecer.

A necessidade de constituio de famlia substituta pode advir do desaparecimento por

qualquer motivo dos pais biolgicos ou de outras circunstncias, e somente se detectada a

impossibilidade de retorno famlia natural.

Assim, a famlia que substitui alternativamente a famlia natural, recebe o nome jurdico

de famlia substituta, constituda sempre por deciso judicial em decorrncia do deferimento

de guarda, tutela ou adoo.

So trs, portanto, as formas de constituio:

a) guarda

b) tutela

c) adoo

Para a formao de famlia substituta o Estatuto da Criana e do Adolescente estabelece

alguns requisitos, destacando-se um requisito genrico, que se no for atendido atua como

impedimento: a idoneidade. A idoneidade, apurada a partir de dois critrios:

compatibilidade com a natureza da medida;

ambiente familiar adequado.

Atendidos os dois critrios, existir a possibilidade de ser constituda a famlia

substituta, porm, a falta de um deles que seja implica na impossibilidade de sua

formao.

Outro requisito genrico, ainda, a realizao do estudo social de cada caso

concreto.

H, por fim, outra caracterstica de relevo: a famlia substituta somente

constituda por deciso judicial, como j salientado.

2.1. Colocao em Famlia Substituta

32

33

Disposta nos artigos 165 a 170 do Estatuto da Criana e do Adolescente,

medida especfica de proteo criana e ao adolescente (Estatuto, artigo 101, inciso VIII).

O artigo 165 procura traar os requisitos genricos para a concesso de pedidos de

colocao em famlia substituta.

Caractersticas gerais:

Como requisito da petio inicial, o Estatuto da Criana e do Adolescente exige a

expressa anuncia do cnjuge do adotante. A adoo, portanto, ser em conjunto,

ainda que materialmente no haja impedimentos.

O artigo 28, 2, do Estatuto da Criana e do Adolescente determina que o juiz leve

em considerao, alm dos requisitos j observados, o parentesco. Assim, um outro

requisito da petio inicial a indicao do grau de parentesco com o menor.

Deve-se juntar na petio inicial a indicao do Cartrio do Registro de Nascimento

do menor. Se o menor for recm-nascido exposto, no h necessidade dessa indicao,

visto que ele no foi registrado. Recm-nascido exposto aquele cujos pais no podem

ser identificados (recm-nascido que foi abandonado pelos pais).

Deve-se, ainda, descrever na petio inicial os bens que o menor possui.

O artigo 166 traz uma disposio de pedido de adoo que visa facilitar a adoo do

menor. O pedido ser feito diretamente no cartrio, em petio assinada diretamente pelos

requerentes, desde que:

os pais do menor sejam falecidos;

os pais do menor tenham sido anteriormente destitudos ou suspensos do ptrio poder;

os pais do menor aderirem expressamente ao pedido de colocao em famlia

substituta.

Para as hipteses do artigo 166, o Estatuto da Criana e do Adolescente dispensa

expressamente a presena de advogado, que somente indispensvel no caso de existir

necessidade de contraditrio (nas hipteses de destituio ou suspenso de ptrio poder).

Caso os pais do menor concordem com o pedido, haver jurisdio voluntria, visto que o

juiz apenas dever fazer uma anlise do pedido. Nesses casos, no h lide e por esse motivo no

haver a necessidade da presena de um advogado.

Mesmo na jurisdio voluntria, entretanto, obrigatria a designao de audincia e a

realizao de um estudo social para verificar quais condies a criana vai encontrar na famlia

substituta. Dar-se- oportunidade de oitiva ao Ministrio Pblico. Caso, no curso desse

33

34

procedimento, formar-se a lide, o juiz retornar ao procedimento contraditrio (artigos 167,

168 e 169 do Estatuto da Criana e do Adolescente).

2.1.1. Guarda

Est regulada nos artigos 33 a 35 do Estatuto da Criana e do Adolescente.

a) Conceito

a mais simples das espcies de colocao em famlia substituta e tem como objetivo

corrigir situao de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente - nos procedimentos

de tutela e adoo, exceto nos de adoo por estrangeiro.

O exemplo comum de concesso da guarda o caso da me solteira que mora, com sua

filha, na casa de seus pais, dos quais dependente. Os avs podero obter a guarda da neta e at

se oporem a terceiros, inclusive me, para defend-la.

A guarda no poder ser deferida a pessoa jurdica. Porm, na hiptese em que entidade

recebe, por exemplo, em regime de abrigo, o dirigente equiparado ao guardio, para ele

convergindo todos os deveres prprios.

A guarda s poder ser concedida por deciso judicial, como j visto. medida de

proteo, ou seja, pode ser concedida tanto para a criana como para o adolescente (artigo 101