Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Texto 04 - As Práticas de Cuidado e A Questão Da Deficiência - Integração Ou Inclusão

Texto 04 - As Práticas de Cuidado e A Questão Da Deficiência - Integração Ou Inclusão

Enviado por

unrealengine25Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Você também pode gostar

- Cursinho Das FakesDocumento3 páginasCursinho Das FakesFilipe GonsalvesAinda não há avaliações

- 4 - Nas Sociedades Atuais, Todos São Livres e Iguais em DireitosDocumento18 páginas4 - Nas Sociedades Atuais, Todos São Livres e Iguais em DireitosVanessa AmaralAinda não há avaliações

- Adriana - Dias - CapacitismoDocumento14 páginasAdriana - Dias - CapacitismoLuiz Gustavo P S CorreiaAinda não há avaliações

- História Do Celular - PrincipaisDocumento16 páginasHistória Do Celular - PrincipaisNayara PaulaAinda não há avaliações

- 102875-Texto Completo-555807-1-10-20220519Documento7 páginas102875-Texto Completo-555807-1-10-20220519Isa :3Ainda não há avaliações

- A Historia Da Deficiencia Da Marginalizacao A Inclusao SocialDocumento7 páginasA Historia Da Deficiencia Da Marginalizacao A Inclusao SocialAndreDeYemanjaAinda não há avaliações

- Deficiencia e HistoriaDocumento7 páginasDeficiencia e HistoriawallistenAinda não há avaliações

- Guia - Da - Disciplina Acessibilidade e Técnicas AssistidasDocumento98 páginasGuia - Da - Disciplina Acessibilidade e Técnicas AssistidasdagmarAinda não há avaliações

- TCC - Artigo Tainá FormatadoDocumento11 páginasTCC - Artigo Tainá Formatadodobbysilva267Ainda não há avaliações

- Abordagens Metodológicas Do Ensino Da Educação Física: Diogo Silveira Heredia Y AntunesDocumento17 páginasAbordagens Metodológicas Do Ensino Da Educação Física: Diogo Silveira Heredia Y AntunesReginaldo Nunes de OliveiraAinda não há avaliações

- Da Exclusão À Inclusão Trajetória Da Educação EspecialDocumento13 páginasDa Exclusão À Inclusão Trajetória Da Educação EspecialMichelliPossmozerAinda não há avaliações

- HonoraDocumento17 páginasHonoraCarla MachadoAinda não há avaliações

- Capítulo 2Documento10 páginasCapítulo 2Érika LorranaAinda não há avaliações

- Educacao Especial Caminhos e Des CaminhoDocumento24 páginasEducacao Especial Caminhos e Des Caminhotatiane.martinsAinda não há avaliações

- Text 03 O QUE É DEFICIÊNCIADocumento57 páginasText 03 O QUE É DEFICIÊNCIACatrine_JoelAinda não há avaliações

- Fundamentos Da Deficiência e Da Educação EspecialDocumento18 páginasFundamentos Da Deficiência e Da Educação EspecialRsinhafAinda não há avaliações

- Sandra Kamien Tehzy - Igreja Inclusiva.Documento9 páginasSandra Kamien Tehzy - Igreja Inclusiva.Sandra Kamien TehzyAinda não há avaliações

- A História Da Pessoa Com DeficiênciaDocumento15 páginasA História Da Pessoa Com DeficiênciaRodrigo RibeiroAinda não há avaliações

- Apresnetação Dossiê. Deficiência. AnthropologicaDocumento5 páginasApresnetação Dossiê. Deficiência. AnthropologicaAna Cláudia Rodrigues KalengaAinda não há avaliações

- Art08 NEPIM Vol02 BreveHistoricoDeficienciaDocumento13 páginasArt08 NEPIM Vol02 BreveHistoricoDeficienciaRafael FrançozoAinda não há avaliações

- Apostila para Prova 1º Semestre UFSMDocumento203 páginasApostila para Prova 1º Semestre UFSMPamela BagginsAinda não há avaliações

- E-Book FHFPEEIDocumento15 páginasE-Book FHFPEEIFábio Bezerra de BritoAinda não há avaliações

- Apostila Educação EspecialDocumento38 páginasApostila Educação EspecialClayse Nunes75% (4)

- Anotações Da Última Aula - Revisão para A ProvaDocumento13 páginasAnotações Da Última Aula - Revisão para A ProvaL. S. AlmeidaAinda não há avaliações

- Anotações Educação e Cultura e DiversidadeDocumento25 páginasAnotações Educação e Cultura e Diversidaderenata cavalcanti da rochaAinda não há avaliações

- Educação de Alunos Com Necessidades EspeciaisDocumento60 páginasEducação de Alunos Com Necessidades EspeciaisJosiCristina100% (1)

- Populares Especiais Wairekz NevesDocumento4 páginasPopulares Especiais Wairekz NevesWairekz NevesAinda não há avaliações

- Paradigmas Da Educação EspecialDocumento28 páginasParadigmas Da Educação EspecialRafael CruzAinda não há avaliações

- Processo Histórico Da DeficiênciaDocumento4 páginasProcesso Histórico Da DeficiênciaViviane CarneiroAinda não há avaliações

- Praticas Inclusivas para FormaDocumento23 páginasPraticas Inclusivas para Formabruno pachecoAinda não há avaliações

- Mat Did A Tico 93599Documento35 páginasMat Did A Tico 93599francoisebomAinda não há avaliações

- Aspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades EspeciaisDocumento48 páginasAspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades EspeciaisAlana OliveiraAinda não há avaliações

- A Inclusão Das Pessoas Com Necessidades Educacionais Especiais No Mercado de TrabalhoDocumento10 páginasA Inclusão Das Pessoas Com Necessidades Educacionais Especiais No Mercado de TrabalhoNiloar BissaniAinda não há avaliações

- Edu Especial Inclusiva m1Documento24 páginasEdu Especial Inclusiva m1simonevesperAinda não há avaliações

- Aranha, M.S.F. (1995) - Integração Social Do Deficiente - Análise Conceitual eDocumento8 páginasAranha, M.S.F. (1995) - Integração Social Do Deficiente - Análise Conceitual eMartina TuffyAinda não há avaliações

- Feminilização Da BondadeDocumento28 páginasFeminilização Da BondadeVera Lúcia Silva VieiraAinda não há avaliações

- Educação Especial e Inclusão EscolarDocumento63 páginasEducação Especial e Inclusão EscolarKARLA CRISTINA SILVA SOUSA100% (1)

- Aspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades Especiais PDFDocumento43 páginasAspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades Especiais PDFwiara gil alcon de souza75% (4)

- Necessidades Especiais 9°Documento27 páginasNecessidades Especiais 9°Rodrigo BezerraAinda não há avaliações

- Guia Da DisciplinaFAMÍLIA TRABALHO E O DEFICIENTE NA SOCIEDADEDocumento114 páginasGuia Da DisciplinaFAMÍLIA TRABALHO E O DEFICIENTE NA SOCIEDADEdagmarAinda não há avaliações

- Perspectivas Sobre A Infância - Por Onde 1Documento27 páginasPerspectivas Sobre A Infância - Por Onde 1felipe monteiro (Menezes Games)Ainda não há avaliações

- Deficiência Mental, Intelectual E Física: Compreendendo, Apoiando E IncluindoNo EverandDeficiência Mental, Intelectual E Física: Compreendendo, Apoiando E IncluindoAinda não há avaliações

- Resenha Da DerickaDocumento3 páginasResenha Da DerickaDerickacauper CauperAinda não há avaliações

- O Contexto Socioeducacional Na Perspectiva Da Inclusao Debora Margot Unidades 3e4-1Documento61 páginasO Contexto Socioeducacional Na Perspectiva Da Inclusao Debora Margot Unidades 3e4-1Monika PicançoAinda não há avaliações

- A Psicopedagogia e Aeducação Especial e Inclusiva - CompletoDocumento41 páginasA Psicopedagogia e Aeducação Especial e Inclusiva - CompletoLucia OliveiraAinda não há avaliações

- M1 - Parte Prática - RecorteDocumento10 páginasM1 - Parte Prática - RecortePaulo FernandesAinda não há avaliações

- 1189 2086 1 PBDocumento10 páginas1189 2086 1 PBAndreza AndradeAinda não há avaliações

- Ant01011 Antropologia e Cultura Brasileira GR0062211 - 202110 - 4Documento29 páginasAnt01011 Antropologia e Cultura Brasileira GR0062211 - 202110 - 4Carlos HenriqueAinda não há avaliações

- Seminário - PFDocumento20 páginasSeminário - PFJúlia Flaibam GiovanelliAinda não há avaliações

- A Evolução Do (Pre) Conceito de DeficiênciaDocumento4 páginasA Evolução Do (Pre) Conceito de DeficiênciaFLAVIANAAinda não há avaliações

- Modulo 2 Conexao Ed EspecialDocumento18 páginasModulo 2 Conexao Ed EspecialADRIANA TERESA HAAS FERREIRAAinda não há avaliações

- PortfólioDocumento3 páginasPortfólioAndreia Claudia Martins de MouraAinda não há avaliações

- UNI 4 Antropologia e Cultura BrasileiraDocumento30 páginasUNI 4 Antropologia e Cultura BrasileiraAdam Alves100% (1)

- 1593 37 - Material Didático - Educação Física Adaptada e Inclusão - Esportes AdaptadosDocumento137 páginas1593 37 - Material Didático - Educação Física Adaptada e Inclusão - Esportes AdaptadosgrygormiguelAinda não há avaliações

- TCC Graduação CíntiaDocumento12 páginasTCC Graduação CíntiaconcursosregiaorpAinda não há avaliações

- Atividade Avaliativa - Palestras - Educação EspecialDocumento7 páginasAtividade Avaliativa - Palestras - Educação EspecialMarcela SantosAinda não há avaliações

- Paradigmas Da Relação Da Sociedade Com As Pessoas Com DeficiênciaDocumento24 páginasParadigmas Da Relação Da Sociedade Com As Pessoas Com DeficiênciaJaderson Gadonski100% (1)

- 40 Dias de Meditações para Surdos e Obreiros Com SurdosDocumento84 páginas40 Dias de Meditações para Surdos e Obreiros Com Surdosadoniranmelo67% (3)

- Família Contemporânea e Asilamento de IdososNo EverandFamília Contemporânea e Asilamento de IdososAinda não há avaliações

- In/exclusão no trabalho e na educação: Aspectos mitológicos, históricos e conceituaisNo EverandIn/exclusão no trabalho e na educação: Aspectos mitológicos, históricos e conceituaisAinda não há avaliações

- Segurança Na Prática de Esportes 01.03 - 6º AnoDocumento2 páginasSegurança Na Prática de Esportes 01.03 - 6º Anounrealengine25Ainda não há avaliações

- Efeito 2 em 1 Poder Diurético e Antioxidante! CompressedDocumento11 páginasEfeito 2 em 1 Poder Diurético e Antioxidante! Compressedunrealengine25Ainda não há avaliações

- Convocacao 005 - 03 01 2022Documento2 páginasConvocacao 005 - 03 01 2022unrealengine25Ainda não há avaliações

- Convocacao 001 - Concurso 001 2020 - 01 de Outubro de 2021Documento3 páginasConvocacao 001 - Concurso 001 2020 - 01 de Outubro de 2021unrealengine25Ainda não há avaliações

- GABARITO Prova Final de Direito Processual Penal II 2023.2Documento2 páginasGABARITO Prova Final de Direito Processual Penal II 2023.2unrealengine25Ainda não há avaliações

- GABARITO Prova Final de Direito Processual Penal II 2023.2Documento2 páginasGABARITO Prova Final de Direito Processual Penal II 2023.2unrealengine25Ainda não há avaliações

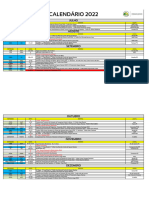

- 2022 Calendario Fcda Cbda Jul DezDocumento2 páginas2022 Calendario Fcda Cbda Jul Dezunrealengine25Ainda não há avaliações

- 33) Outubro 2020 - 21º Domingo Após PentecostesDocumento7 páginas33) Outubro 2020 - 21º Domingo Após Pentecostesunrealengine25Ainda não há avaliações

- Sarq Polinter Alvará Prejudicado - OtavioDocumento2 páginasSarq Polinter Alvará Prejudicado - Otaviounrealengine25Ainda não há avaliações

- Eu Sou Do Senhor E J CheckleyDocumento4 páginasEu Sou Do Senhor E J Checkleyunrealengine25Ainda não há avaliações

- Instrumentos de Abordagem Familiar Na Atenção Primário À Saúde, Ecomapa e PracticeDocumento2 páginasInstrumentos de Abordagem Familiar Na Atenção Primário À Saúde, Ecomapa e Practiceunrealengine25Ainda não há avaliações

- Neurofarmacologia 3.0 - Antagonistas ColinérgicosDocumento2 páginasNeurofarmacologia 3.0 - Antagonistas Colinérgicosunrealengine25Ainda não há avaliações

- Relatório - Júri - Carlos Eduardo Ventura de SouzaDocumento9 páginasRelatório - Júri - Carlos Eduardo Ventura de Souzaunrealengine25Ainda não há avaliações

- Auto de Reconhecimento - DiegoDocumento2 páginasAuto de Reconhecimento - Diegounrealengine25Ainda não há avaliações

- LeozinhoOo CustodioOo - Origem Do HomemDocumento3 páginasLeozinhoOo CustodioOo - Origem Do Homemunrealengine25Ainda não há avaliações

- Manaca - Informática - IntegradaDocumento9 páginasManaca - Informática - Integradaunrealengine25Ainda não há avaliações

- Cidadania Entre Os Antigos e Os Modernos 2 Atividade Terceiro AnoDocumento2 páginasCidadania Entre Os Antigos e Os Modernos 2 Atividade Terceiro Anounrealengine25Ainda não há avaliações

- Química 3 Serie 04 A 08 MaioDocumento9 páginasQuímica 3 Serie 04 A 08 Maiounrealengine25Ainda não há avaliações

- Mandado de Prisão Carlos Eduardo VenturaDocumento2 páginasMandado de Prisão Carlos Eduardo Venturaunrealengine25Ainda não há avaliações

- Manaca - Adminstração - IntegradaDocumento8 páginasManaca - Adminstração - Integradaunrealengine25Ainda não há avaliações

- Estilos, Práticas Ou Habilidades Parentais - Como Diferencia-LosDocumento8 páginasEstilos, Práticas Ou Habilidades Parentais - Como Diferencia-Losunrealengine25Ainda não há avaliações

- Areas Do Desenvolvimento Motor - DispraxiasDocumento8 páginasAreas Do Desenvolvimento Motor - Dispraxiasunrealengine25Ainda não há avaliações

- Oes-2017-0100.1 Denise Marques - Rep EdsonDocumento5 páginasOes-2017-0100.1 Denise Marques - Rep Edsonunrealengine25Ainda não há avaliações

- Texto 5 - Inovações Tecnológicas Aumentam A Segurança No TrânsitoDocumento7 páginasTexto 5 - Inovações Tecnológicas Aumentam A Segurança No Trânsitounrealengine25Ainda não há avaliações

- 2020 CTPM 1e Ef 9 Ge MDocumento7 páginas2020 CTPM 1e Ef 9 Ge Munrealengine25Ainda não há avaliações

- Lista de Atividade - Fund Quimica FamamDocumento2 páginasLista de Atividade - Fund Quimica Famamunrealengine25Ainda não há avaliações

- Inovação É A Palavra de Ordem No Momento. Principalmente, Entre A Nova Geração de Empreendedores Que Está Surgindo No Mercado.1Documento3 páginasInovação É A Palavra de Ordem No Momento. Principalmente, Entre A Nova Geração de Empreendedores Que Está Surgindo No Mercado.1unrealengine25Ainda não há avaliações

- Oes-2017-0102 Ez Tec Emp e Part S.A. - Rep EdsonDocumento4 páginasOes-2017-0102 Ez Tec Emp e Part S.A. - Rep Edsonunrealengine25Ainda não há avaliações

- 2.1.1 Tomografia Crânio Janela ÓsseaDocumento6 páginas2.1.1 Tomografia Crânio Janela Ósseaunrealengine25Ainda não há avaliações

- Planilha de Análise de Hazop (Nó 2) - Área 100 - Produção de Gás de SínteseDocumento5 páginasPlanilha de Análise de Hazop (Nó 2) - Área 100 - Produção de Gás de Sínteseunrealengine25Ainda não há avaliações

- Entre Psicodiagnóstico e Aconselhamento Psicológico - Cap. V - Parte 1Documento2 páginasEntre Psicodiagnóstico e Aconselhamento Psicológico - Cap. V - Parte 1LuanNetoAinda não há avaliações

- Explicação LibrasDocumento66 páginasExplicação LibrasLyvia L Lage80% (5)

- 3D AlineRamosSchardosim AtvFilosofiaDocumento1 página3D AlineRamosSchardosim AtvFilosofiaAline BackupAinda não há avaliações

- Apostila Relações Humanas e EticaDocumento44 páginasApostila Relações Humanas e EticaLHMatudaAinda não há avaliações

- Figuras Da Maternidade em Clarice Lispector Ou A Maternidade para A Lém Do FaloDocumento13 páginasFiguras Da Maternidade em Clarice Lispector Ou A Maternidade para A Lém Do FaloCamila CarvalhoAinda não há avaliações

- Exemplo de Relatório de Estágio PsicologiaDocumento4 páginasExemplo de Relatório de Estágio PsicologiaJoellen Galvão100% (1)

- 2 113 335 2019 Enem Linguagens-Humanas 2serie 1tri GABARITADADocumento47 páginas2 113 335 2019 Enem Linguagens-Humanas 2serie 1tri GABARITADACláudia OliveiraAinda não há avaliações

- DimensionamentoDocumento286 páginasDimensionamentoMarci RodriguesAinda não há avaliações

- Bula Rifaldin Paciente Consulta RemediosDocumento10 páginasBula Rifaldin Paciente Consulta RemediosIan FailesAinda não há avaliações

- 450AJ Especificacoes PDocumento2 páginas450AJ Especificacoes Pdatacenter.ctbcAinda não há avaliações

- Apost. Filosofia Mod.05 - Antropologia FilosóficaDocumento56 páginasApost. Filosofia Mod.05 - Antropologia FilosóficaJoão Wanderley MartinsAinda não há avaliações

- ART. 6A 1B EF RegularDocumento26 páginasART. 6A 1B EF RegularFELLIPE PAGANO VERDINIAinda não há avaliações

- Campanha Jejum de DanielDocumento3 páginasCampanha Jejum de Danielra06na16Ainda não há avaliações

- O Que Precisa Saber Um Professor de História - Rasurado PDFDocumento20 páginasO Que Precisa Saber Um Professor de História - Rasurado PDFNavegantealvesAinda não há avaliações

- Santo Agostinho PDFDocumento33 páginasSanto Agostinho PDFMarcio RodriguesAinda não há avaliações

- Estudo Do Arranjo Fisico em Empresas de Panificacao de Pequeno PorteDocumento20 páginasEstudo Do Arranjo Fisico em Empresas de Panificacao de Pequeno PorteyirerAinda não há avaliações

- 1 Aula - Desigualdades SociaisDocumento1 página1 Aula - Desigualdades SociaisCamila MaiaAinda não há avaliações

- Apostila de Modelagem - Base de Manga Feminina Linha N'agulhaDocumento13 páginasApostila de Modelagem - Base de Manga Feminina Linha N'agulhaVitalina Arlindo NhanombeAinda não há avaliações

- CrônicaDocumento4 páginasCrônicaKAYC CHAGAS COUTO0% (1)

- Unidade 6 - 2017-2019Documento13 páginasUnidade 6 - 2017-2019twikinight888Ainda não há avaliações

- Gab Pi Ram Ides 2010Documento7 páginasGab Pi Ram Ides 2010Araci IzidroAinda não há avaliações

- Regioes Termo 4 Geo 1Documento3 páginasRegioes Termo 4 Geo 1Professor Emídio MagalhãesAinda não há avaliações

- 1 Cópia - Impressão Ampliada para Caio - Projeto Era Uma Vez - As Aventuras de Pedro MalasartesDocumento2 páginas1 Cópia - Impressão Ampliada para Caio - Projeto Era Uma Vez - As Aventuras de Pedro MalasartesMirianAinda não há avaliações

- PROF YASMIN Conteúdo AdaptadoDocumento2 páginasPROF YASMIN Conteúdo Adaptadoeduardo machadoAinda não há avaliações

- TestDocumento1 páginaTestRenata MacedoAinda não há avaliações

- Dieta Tipo SanguíneoDocumento8 páginasDieta Tipo SanguíneoBruno Alves100% (1)

- Recibo Do Pagador: Fundação Educacional Severino SombraDocumento1 páginaRecibo Do Pagador: Fundação Educacional Severino SombraPedro Henrique Vieira da RosaAinda não há avaliações

- Revista - Ciência EspíritaDocumento35 páginasRevista - Ciência EspíritaVal de PaulaAinda não há avaliações

Texto 04 - As Práticas de Cuidado e A Questão Da Deficiência - Integração Ou Inclusão

Texto 04 - As Práticas de Cuidado e A Questão Da Deficiência - Integração Ou Inclusão

Enviado por

unrealengine25Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Texto 04 - As Práticas de Cuidado e A Questão Da Deficiência - Integração Ou Inclusão

Texto 04 - As Práticas de Cuidado e A Questão Da Deficiência - Integração Ou Inclusão

Enviado por

unrealengine25Direitos autorais:

Formatos disponíveis

As práticas de cuidado e a questão

da deficiência: integração ou inclusão?1

Care practices and the disability issue:

integration or inclusion?

Vera Beatris WALBER2

Rosane Neves da SILVA3

Resumo

Pretende-se problematizar a constituição de diferentes práticas de cuidado com pessoas com deficiência e de como essas

práticas expressam determinados modos de subjetivação. Tais práticas vão desde uma perspectiva assistencialista - relacionada

tanto às estratégias caritativas associadas à Igreja, quanto as de patologização da deficiência provenientes de um discurso

médico -, passando por práticas integrativas que visam adaptar a pessoa com deficiência à sociedade em que vive, até práticas

inclusivas que pretendem colocar em questão o problema da deficiência na perspectiva de um direito à diferença. Para tanto,

foram utilizados o referencial teórico e a ferramenta metodológica da genealogia de Michel Foucault, a fim de desnaturalizar

estas diferentes práticas e mostrar que, apesar de elas surgirem em contextos sócio-históricos distintos, estão presentes de

forma simultânea em nossa sociedade e colocam a necessidade de se pensar a articulação entre subjetividade e política nas

questões relativas ao campo da deficiência.

Palavras-chave: deficiência; inclusão; práticas de cuidado.

PRÁTICAS DE CUIDADO E A QUESTÃO DA DEFICIÊNCIA

Abstract

The purpose of this text is to discuss the distinct care practices development to deficient people, and how these practices bring out

different subjective ways. These distinct care practices embrace assistance perspectives related to Church charity strategies, the disability

pathological determination, integrating praxis, that aims the deficient person social adjustment, as well as inclusion praxis, that

raises the disability issue as the right of being different. Michel Foucault’s methodology and theoretical reference have been used in

order to demonstrate that, although these practices have emerged in a different social and historical milieus, they are present in our

society, and invite us to think about the subjectivity and policy articulations focused in the disability area.

Key words: disability; inclusion; caring praxises.

1

Artigo elaborado a partir da dissertação de V.B. WALBER, intitulada “As práticas de cuidado com pessoas com deficiência na Igreja Evangélica de Confissão

Luterana no Brasil”. Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.

2

Professora, Departamento de Diaconia, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Caixa Postal 2876, 90001-970, Porto Alegre, RS, Brasil.

Correspondência para/Correspondence to: V.B. WALBER. E-mail:<verabw@brturbo.com.br>.

3

Professora Doutora, Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional, Universidade Federal do Rio

Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil. 29

Estudos de Psicologia I Campinas I 23(1) I 29-37 I janeiro-março 2006

As práticas de cuidado e de assistência às de nascimentos de crianças com deficiências fez com

pessoas com deficiência não surgiram na que a população romana oferecesse sacrifícios

contemporaneidade; elas foram constituídas em especiais a Plutão para eliminar um problema que

contextos sócio-históricos distintos que nos levam a afligia a todos. Também em Roma, bebês considerados

perguntar como, em cada época, a sociedade encarou anormais eram abandonados em cestas enfeitadas

o diferente e qual o lugar desse diferente ao longo do com flores às margens do rio e eram recolhidos por

tempo. Entendemos que as diferentes práticas famílias pobres que os criavam para depois se

relacionadas ao cuidado com pessoas com deficiência utilizarem deles para pedir esmolas. Os romanos,

permitem problematizar o modo como cada período sentindo-se culpados por terem abandonado um filho

histórico atualiza a questão da diferença. Diferentes nessas condições, davam esmolas para diminuírem

atores sociais estão envolvidos nessas práticas que vão seu sentimento de culpa.

da caridade e assistência até práticas integrativas e

Com a ascensão do Cristianismo a partir do

inclusivas que marcam a questão da deficiência na

século IV, as idéias de eliminação compulsória de

contemporaneidade. No entanto, gostaríamos de

bebês com deficiência passaram a ser condenadas. O

começar por práticas que aqui serão chamadas de

direito à vida passou a ser defendido pelos cristãos,

práticas de “não cuidado”, como foi o caso da

pois as mulheres, as crianças e pessoas entendidas

eliminação compulsória das pessoas com deficiências.

como “diferentes” passaram a ser consideradas “filhos

de Deus” e donos de uma alma e, conseqüentemente,

Da eliminação compulsória à assistência

humanos. São chamados les enfants du bon Dieu4, mas

Segundo Silva (1986), estudos antropológicos ao mesmo tempo, com um significado religioso

apontam que desde a pré-história pessoas com algum paradoxal, são considerados “expiadores de culpas

tipo de malformação congênita ou adquirida são alheias”. Pessoas com deficiência, loucos e criminosos

retratadas em pinturas e cerâmicas, o que nos permite eram considerados possuídos pelo demônio e

dizer que o tema da deficiência fazia parte da vida diária associados a faltas cometidas e à punição por parte

daquelas comunidades. Segundo o autor, havia dois tipos de Deus, sendo banidas do convívio social. Ceccim

de atitudes adotadas frente a pessoas idosas, doentes (1997), estudioso da questão, afirma que a partir da

ou com alguma deficiência: ou elas eram toleradas na ética cristã torna-se explícito o dilema entre caridade

comunidade, recebiam apoio e eram “assimiladas” pelo e castigo, entre proteção e segregação5. Segundo

grupo ou eram desprezadas e eliminadas de diferentes Ceccim (1997, p.27) :

maneiras. despontam duas saídas para a solução do dilema:

A eliminação também era prática corrente de um lado, o castigo como caridade é o meio de

entre os gregos. A valorização do corpo levava ao salvar a alma das garras do demônio e salvar a

humanidade das condutas indecorosas das pessoas

sacrifício pessoas com alguma deficiência física que,

com deficiência. De outro lado, atenua-se o castigo

por serem destituídas do estatuto de pessoas

com o confinamento, isto é, a segregação (a

(Palombini, 2003), eram lançadas de penhascos.

segregação é o castigo caridoso, dá teto e

Por volta do ano 280 da Era Cristã, em Roma, alimentação enquanto esconde e isola de contato

ainda era vigente a lei do extermínio de recém- aquele incômodo e inútil sob condições de total

V. B. WALBER & R.N. SILVA

nascidos com deformações. Um número muito grande desconforto, algemas e falta de higiene).

4

As crianças do bom Deus. (Tradução dos autores).

5

A lepra, hoje conhecida como hanseníase, causou muitas deficiências e segregação dos hansenianos, conforme relato de Silva (1986), que descreve

a relação que se estabelecia na sociedade medieval entre os sujeitos considerados saudáveis e os leprosos, que viviam à margem do convívio social,

banidos da sociedade a partir de um sepultamento simbólico. A Igreja tinha um papel fundamental no ritual de banimento social dessas pessoas.

Segundo Rabinow e Dreyfus (1995), os leprosos eram separados dos outros habitantes o suficiente para que não pudessem ser vistos. Permaneciam

nas margens das cidades, mas não fora delas, o que demonstrava a ambivalência com a qual eram tratados, pois haviam sido punidos por Deus com

30 aquela doença, mas eram ao mesmo tempo depositários de caridade.

Estudos de Psicologia I Campinas I 23(1) I 29-37 I janeiro-março 2006

No século XV, a Inquisição manda para a “pertencimento comunitário” que vincula a assistência

fogueira os hereges, que eram considerados loucos, à condição de ser membro do grupo, rejeitando assim

adivinhos ou pessoas com algum tipo de deficiência os “estrangeiros”.

mental. Ainda naquele mesmo século é editado o Quer se trate de esmolas, de abrigo em instituição,

“Martelo das Bruxas”, um livro “de caça às feiticeiras, de distribuições pontuais ou regulares de auxílio, de

adivinhos, criaturas bizarras ou de hábitos estranhos” tolerância em relação à mendicância etc., o

(Ceccim, 1997, p.28). Pessoas com deficiência e, indigente tem mais oportunidades de ser assistido

principalmente, com deficiência mental eram vistas à medida que é conhecido e reconhecido, isto é,

como possuídas por espíritos malignos ou como entra nas redes de vizinhança que expressam um

loucas e foram assim levadas à fogueira. Aranha (2001) pertencimento que se mantém em relação à

comunidade (Castel, 1998, p.85).

afirma que em algumas cartas papais desse período

podem ser encontradas orientações de como Um segundo critério era o da “inaptidão para o

identificar e tratar tais pessoas. “A estes, se trabalho”, a partir do qual a assistência era fornecida

recomendava uma ‘ardilosa inquisição, para obtenção para aqueles carentes incapazes de suprir sozinhos

de confissão de heresia’, torturas, açoites, outras suas necessidades através do trabalho. Para Castel

punições severas, até a fogueira” (Aranha, 2001, p.5). (1998), o pobre que mais mobilizava a caridade era

aquele que exibia em seu corpo o sofrimento humano,

Até o século XVI, crianças com deficiência

a incapacidade física, a doença - de preferência

mental grave eram consideradas como possuídas por

incurável -, ou seja, aquelas doenças e incapacidades

seres demoníacos. Mesmo renomados intelectuais

insuportáveis ao olhar eram as que garantiam a

acreditavam que era o demônio que estava ali

assistência.

presente. Segundo o pensamento da época, “o

demônio possui esses retardados e fica onde suas A possibilidade de receber assistência estava,

almas deveriam estar” (Silva, 1986, p.211). portanto, diretamente vinculada a esses dois vetores -

o pertencimento comunitário e a inaptidão para o

Com a gradual rejeição do caráter demoníaco trabalho. Dessa forma, recebiam assistência aquelas

associado às pessoas com deficiência, começam a ser pessoas moradoras da comunidade e que pudessem

implementadas algumas formas de atenção a tais comprovar a sua incapacidade para o trabalho.

pessoas, constituindo assim um outro modo de

Ainda segundo Castel (1998), é a partir do fim

colocar o problema da deficiência, vinculando-o, daqui

do século XIII que a prática da caridade se torna uma

para frente, a práticas caritativas e assistencialistas.

espécie de “serviço social local” para o qual colaboram

Castel (1998), em seu livro “As metamorfoses da todas as instâncias responsáveis pelo “bom governo”

PRÁTICAS DE CUIDADO E A QUESTÃO DA DEFICIÊNCIA

questão social: uma crônica do salário”, faz uma da cidade. Dentre tais instâncias encontra-se a Igreja -

excelente reflexão sobre a questão da assistência que não propriamente em função da religião, como seria

nos auxilia a compreender o modo como serão de se esperar, mas pelo fato de que as autoridades

estruturadas as práticas voltadas para as pessoas com religiosas (o bispo, o cônego, por exemplo) teriam as

deficiência a partir do final da Idade Média. mesmas responsabilidades das autoridades leigas

A assistência abrange, segundo o autor, um (senhores notáveis e burgueses).

conjunto diversificado de práticas que, no entanto, A prática assistencial está diretamente

possuem uma estrutura comum determinada pela relacionada ao surgimento das instituições de

existência de certos grupos carentes e pela confinamento. Nesse modelo de intervenção o

necessidade de atendê-los. Trata-se de entender de atendimento aos carentes constitui objeto de práticas

que modo surge esta “necessidade” de atendimento especializadas. Assim surgem diferentes equipa-

no âmbito da deficiência, uma vez que a assistência mentos sociais - tais como hospitais, asilos, orfanatos,

não será oferecida a todas as pessoas, indiscrimi- hospícios - que oferecerão atendimento especializado

nadamente. Foi preciso definir alguns critérios para o a certas categorias da população que outrora eram

recebimento da assistência: o primeiro seria o do assumidos, sem mediação, pelas comunidades. Vão 31

Estudos de Psicologia I Campinas I 23(1) I 29-37 I janeiro-março 2006

surgindo estruturas cada vez mais complexas e grupos sociais. Assim, a caridade e o assistencialismo

sofisticadas de atendimento assistencial, esboço de mantêm as pessoas com deficiência nesse lugar de

uma profissionalização futura desse tipo de prática. necessitados, fixam-nos na zona de vulnerabilidade social,

A condição social dos pobres que recebem impedindo que aumente a tensão entre a demanda por

assistência suscita atitudes que vão desde a integração e a possibilidade de desfiliação. A tensão

comiseração até o desprezo. Eram desprezados pela permanece suportável e retroalimenta o assistencialismo.

própria condição de pobreza na qual se encontravam A partir do século XVI começa a haver um

e pelas condições físicas de deficiência e doença, mas deslocamento das práticas de cuidado com pessoas com

também recebiam comiseração já que eram “alvo” da deficiência. A deficiência passa a ser um problema médico

boa ação de outras pessoas. Essa contradição se e não somente assistencial, embora uma lógica

encontra em modos específicos da “gestão da assistencialista continue presente nesse novo modelo.

pobreza”, na economia da salvação: mesmo Segundo Pessotti (1984), as primeiras reações contra a

desprezado, o pobre pode, aceitando sua condição de idéia de que a deficiência era ligada ao demônio partiram

pobreza, auxiliar os ricos para que esses pratiquem a dos médicos Paracelso e Cardano que consideravam a

caridade - a “suprema virtude cristã” - e obtenham deficiência como problema médico e digno de

assim a salvação. Dessa forma, os pobres também tratamento e complacência. O saber médico sobre a

obteriam a sua própria salvação. deficiência começa a ser produzido e para Cardano e

A pobreza torna-se, portanto, um valor de troca Paracelso os deficientes poderiam ser treinados e tinham

na economia da salvação, assim como a doença e o direito a essa educação. Não era mais possível negar a

sofrimento, prova inconteste da pobreza não só responsabilidade social e política em relação a esse grupo

econômica, mas física. Doença e deficiência tornam- de pessoas. No entanto, ainda não se fala sobre a inclusão

se também um valor de troca nessa economia de de pessoas com deficiência na sociedade ou na escola

salvação e na possibilidade de obter auxílio da junto com outras crianças. Para solucionar o problema:

comunidade. “A opção intermediária é a segregação: não se pune nem

se abandona o deficiente, mas também não se

Observa-se assim que pessoas doentes e com

sobrecarrega o governo e a família com sua incômoda

deficiência devem permanecer na condição de pessoas

presença” (Pessotti, 1984, p.24).

de segunda classe para continuar recebendo auxílio. Por

outro lado, a prática assistencialista que valoriza esse tipo Uma nova concepção vem concorrer com a“visão

de relação mantém e fixa as pessoas na posição de demonológica e fanática até então sustentada pelo

subalternas. Para Castel (1998), essas pessoas fazem parte clérigo cristão” (Palombini, 2003, p.120), e os asilos que

de uma zona intermediária de vulnerabilidade social, que outrora eram destinados aos hansenianos ou leprosos

pode se dilatar, avançando sobre a integração e passam a ser utilizados para o internamento de loucos,

alimentando a desfiliação 6 em casos de crises pobres, vagabundos e pessoas com deficiência mental.

econômicas, aumento do desemprego ou do Nesse ambiente asilar a imposição do trabalho forçado

subemprego. No entanto, sempre haverá pessoas nessa tinha um objetivo moral e econômico.

zona limite entre a integração e a desfiliação. Pessoas com Em 1857, é publicado o “Tratado das Degene-

deficiência, em uma grande parcela, fazem parte dessa rescências”, de Morel. A teoria da degenerescência,

V. B. WALBER & R.N. SILVA

zona de vulnerabilidade social que alimenta a caridade e segundo Pessotti (1984), vem da doutrina do pecado

o assistencialismo. São pessoas, na grande maioria, fora original e substitui a condenação divina do deficiente

do mercado de trabalho, com pouco nível de instrução mental pela condenação da natureza. Incorporava o

e acostumadas a receber auxílio e assistência de diversos mesmo fatalismo e diversas obras da época empregavam

6

Desfiliação significa para Castel (1998, p.50): ... uma ruptura desse tipo em relação às redes de integração primária; um primeiro desatrelamento com

respeito às regulações dadas a partir do encaixe na família, na linhagem, no sistema de interdependências fundadas sobre o pertencimento comunitário.

Há risco de desfiliação quando o conjunto das relações de proximidade que um indivíduo mantém a partir de sua inscrição territorial, que é também

32 sua inscrição familiar e social, é insuficiente para reproduzir sua existência e para assegurar sua proteção.

Estudos de Psicologia I Campinas I 23(1) I 29-37 I janeiro-março 2006

o termo degene-rescência como “significado de educação chamada ‘especial’ surgiram associadas às

degradação da natureza, perda da perfeição” (Pessotti, características de cuidado/afastamento e à intervenção

1984, p.135). de tipo ortopédico, no sentido de corrigir o sujeito

A teoria da degenerescência veio contribuir desviante” (Baptista, 2003, p.47).

para as teorias eugenistas e, segundo Ceccim Segundo Sassaki (1999), as instituições foram se

(1997,p.34), “seu regime de verdade ganhou o senso especializando, deixando de ser apenas lugares de abrigo,

comum e ressonância ante o doente, o deformado e e se transformando em locais especializados por tipo de

toda a sorte de pessoas com deficiência”, produzindo deficiência. No entanto, essas instituições, aparentemente

rejeição, medo e segregação. Segundo Stainback apenas preocupadas com o atendimento especializado

(1999), disseminou-se a idéia de que as pessoas com das pessoas com deficiência, foram, segundo Foucault,

deficiência eram geneticamente predispostas ao crime desde o início do século XIX, se constituindo em:

e eram uma ameaça à civilização, o que incrementou ... instâncias de controle individual num duplo modo:

o processo de institucionalização na Europa nos o da divisão binária e da marcação (louco-não-louco,

séculos XVIII e XIX (Kassar, 1999). A deficiência era perigoso-inofensivo, normal-anormal); e o da

considerada como um fator causal do crime, da determinação coercitiva, da repartição diferencial

pobreza e da prostituição. A pessoa com deficiência (quem é ele, onde deve estar, como caracterizá-lo,

não carregava mais a marca da cólera divina: a ameaça como reconhecê-lo, como exercer sobre ele, de

não vinha mais de Deus, mas do próprio portador de maneira individual, uma vigilância constante, etc.)

deficiência. (Foucault, 1999b, p.165).

Mesmo com os ideais iluministas do século XVIII, Os sujeitos com deficiência eram vistos a partir

de acordo com Palombini (2003), quando as grandes de suas deficiências: elas deveriam ser medidas e

internações se tornam um símbolo da opressão imposta classificadas e seus corpos tornados objetos de controle,

pelo antigo regime e, portanto, condenadas, loucos ou já que se opunham à ordem social.

aqueles chamados de idiotas permaneceram confinados Essa dominação exercida pelas disciplinas, a

sob alegação da periculosidade.“É promulgado o retorno partir dos séculos XVII e XVIII, se institui através de

ao convívio social da maior parte da população dos asilos: formas muito sutis por técnicas minuciosas e íntimas.

miseráveis, desempregados, ociosos de todos os gêneros, Através de uma política do detalhe, de atenção às

retornam à vida da cidade” (p.121). Porém, pessoas com minúcias, esse corpo doente passa a ser estudado,

deficiência continuam a receber assistência nas analisado, conhecido, para ser recuperado e tratado...

instituições asilares, já que sua condição física ou mental e, portanto, cabe à Educação Especial como um saber

era associada, com suporte na teoria da degenerescência, médico, relacionar o educar e o cuidar, com o corrigir,

PRÁTICAS DE CUIDADO E A QUESTÃO DA DEFICIÊNCIA

à periculosidade e ao crime. o tratar e o psicologizar (Lunardi, 2004, p.3).

A partir do século XIX a sociedade passou a As instituições passavam a oferecer todos os tipos

defender que o melhor era criar organizações separadas de serviços necessários às pessoas que as freqüentavam.

onde as pessoas com deficiência pudessem receber Ofereciam desde a avaliação, para classificar e definir o

melhor atendimento e com menos gastos. Eram “melhor” lugar para cada pessoa receber assistência, até

instituições de assistência, tratamento e de estudos. o atendimento “especializado”, passando por todos os

Pessotti (1984) afirma que, nessa conjuntura, o deficiente tipos de reabilitação.

passou a ser tutelado pela medicina, que tinha a

autonomia de julgá-lo, condená-lo ou salvá-lo. O saber O princípio de normalização e as práticas

médico sobre a deficiência começa a se produzir e, como integrativas

afirma Baptista (2003), os conhecedores dos “males do

corpo”passam a ser os responsáveis diretos também pelo As práticas médicas de atenção às pessoas com

atendimento. Ainda nesse período não se pensava em deficiência, os diagnósticos, os tratamentos de

integrar as pessoas com deficiência à sociedade ou à reabilitação e o processo de desinstitucionalização

família. “As primeiras propostas de atendimento de uma manicomial trouxeram, na década de 60, nos países 33

Estudos de Psicologia I Campinas I 23(1) I 29-37 I janeiro-março 2006

nórdicos, segundo Mrech (1999), a idéia de que as constitui-se em um esforço unilateral, tão-somente da

pessoas com deficiência poderiam e deveriam pessoa com deficiência e seus aliados, ou seja, a

participar da sociedade, desde que se adaptassem às integração pouco ou nada exige da sociedade. Mrech

normas e valores sociais. Como alternativa ao modelo (1999, p.12) afirma que:

de atendimento segregativo em instituições fechadas, O que se tornou uma prática comum é que o

como asilos e casas-lares, surge a idéia de integrar as deficiente jamais poderia se adaptar aos moldes

pessoas com deficiência, desde que elas pudessem de normalidade que lhe eram propostos

se adaptar às normas estabelecidas socialmente. socialmente. O efeito deste tipo de procedimento

Naquele contexto, a instituição correcional ou no Paradigma da Integração é que ele acabou

assistencial assumia um duplo papel social, o de responsabilizando os deficientes pelos próprios

preparar para uma integração social futura, que na problemas que eles apresentavam.

maioria das vezes não ocorria, e ao mesmo tempo Podemos constatar que, embora a sociedade

manter as pessoas com deficiência no lugar de esteja mais envolvida no que Mrech (1999) chama

marginalizados. de Paradigma7 da Integração, o objeto principal da

...por um lado, ela difunde a idéia de que o trabalho ali mudança, segundo Aranha (2001), centrava-se

desenvolvido visa proteger e preparar o desviante para ainda no próprio sujeito. Segundo a mesma autora,

uma futura reintegração na sociedade; por outro lado, integrar significava localizar o alvo da mudança no

ela reforça a prática social da identificação e da sujeito, a sociedade somente colocava à disposição

segregação sociais, mantendo os diferentes à margem os recursos necessários ao processo de normali-

do contexto social (Marques, 1997, p.20).

zação. Mas cabia ao sujeito o esforço, unilateral, de

Segundo o princípio da normalização, toda pessoa se utilizar desses recursos para, a partir deles, tornar-

com deficiência tem o direito de experimentar um estilo de se apto a participar da sociedade.

vida que seria comum ou normal à sua própria cultura, com

O Brasil, como outros países, não fugiu ao

acesso à educação, trabalho, lazer, etc.

processo de classificação e integração das pessoas

Se as pessoas com deficiência não tinham a partir de um padrão de normalidade instituído

condições de serem integradas na sociedade, em socialmente e, para isso, utilizou-se das instituições

virtude de suas limitações, essa mesma sociedade de atendimento e internação. As primeiras

criava espaços onde elas teriam tudo o que informações sobre pessoas com alguma deficiência

necessitavam, embora ainda de forma segregada. estão associadas ao atendimento assistencial de

Mader (1997) afirma que, na tentativa de proporcionar pessoas pobres e aos doentes de modo geral. No

um desenvolvimento semelhante ao das pessoas ditas que se refere ao cuidado para com pessoas com

normais, durante décadas adotou-se uma forma deficiência, no Brasil, segundo Goffredo (1997) e

individualista de trabalho, pois visava aproximar as Kassar (1999), as primeiras iniciativas são referentes

pessoas com deficiência do nível médio da população. à Educação Especial e datam da época do Império,

A integração se daria mais facilmente quanto mais a com a criação, em 1854, do Instituto Imperial dos

pessoa com deficiência se aproximasse do padrão Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant,

social considerado normal. e, em 1856, do Instituto dos Surdos-Mudos, atual

V. B. WALBER & R.N. SILVA

A integração social, para Sassaki (1999), tem Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES),

consistido no esforço de inserir na sociedade pessoas ambos criados por D. Pedro II. Eram instituições de

com deficiência, desde que elas estejam de alguma reabilitação ou asilos que perpetuavam a visão

forma capacitadas a superar as barreiras físicas, clínica e a normalização das pessoas com alguma

programáticas e atitudinais existentes. A integração deficiência.

7

Paradigma, para Thomas S. Kuhn (1978), é uma constelação de conceitos, valores, percepções e práticas compartilhadas por uma comunidade

34 científica que apresenta uma determinada concepção da realidade, estruturada a partir de um determinado tipo de pensamento.

Estudos de Psicologia I Campinas I 23(1) I 29-37 I janeiro-março 2006

As práticas de integração, a partir de uma Somado à discussão sobre a desinstitucio-

adaptação unilateral das pessoas com deficiência, estão nalização, fortemente impulsionada pela discussão

fortemente ligadas com a questão da educação, tanto sobre o fim dos manicômios, difunde-se, na década

no Brasil como em outros países. É também uma das áreas de 80, o conceito de sociedade inclusiva, e a

de atendimento a pessoas com deficiência que mais têm diversidade ganha maior visibilidade. Surgem

sido pesquisadas. Por isso, queremos aqui aprofundar inúmeros grupos e associações de pessoas com

algumas reflexões sobre as práticas de cuidado com as deficiência que questionam o atendimento e o

pessoas com deficiência no âmbito escolar. trabalho realizado junto às pessoas com algum tipo

Stainback (1999, p.28), citando Hahn, também de deficiência, assim como a própria linguagem

se refere às escolas que trabalham no modelo da utilizada para se referir a elas.

integração e que ainda hoje podem ser encontradas: As instituições de atendimento especializado

Segundo Hahn (1989), há duas perspectivas de com caráter assistencialista também precisaram e

compreensão das deficiências. A perspectiva das ainda necessitam se adaptar a uma nova forma de

limitações funcionais foi predominante no passado e encarar as pessoas com necessidades especiais. Muitas

tem muitos seguidores até hoje. Segundo esse ponto escolas especiais brasileiras estão, segundo Baptista

de vista, a tarefa dos educadores é determinar, (2003), longe de poderem ser consideradas “escolas”,

melhorar ou preparar os alunos que não foram bem- já que estão, na grande maioria, nas mãos de entidades

sucedidos, sem esforços planejados para adaptar as filantrópicas que não possuem a obrigatoriedade de

escolas às necessidades, aos interesses ou às cumprir critérios como escolas.

capacidades particulares desses alunos. Os que não Também na escola o processo de inclusão

se adaptam aos programas existentes são relegados a trouxe questionamentos. A inclusão de alunos com

ambientes segregados. deficiência nas escolas regulares passou a questionar

valores e concepções arraigadas. É praticamente

A educação especial, lugar para onde são

impossível incluir um aluno com deficiência numa

encaminhadas as crianças que não se adaptam à escola

classe regular sem questionar métodos de avaliação,

regular, é, no Brasil, marcada por políticas sociais e

processos de aceitação dos alunos na escola, conceitos

educacionais que apresentam um viés assistencialista

sobre o que é normalidade/anormalidade. Segundo

bastante forte.

Forest e Pearpoint (1997), inclusão não significa apenas

colocar uma criança com deficiência na sala de aula

As práticas inclusivas

ou na escola regular.

Concomitante à lógica da integração, na Inclusão trata, sim, de como nós lidamos com a

PRÁTICAS DE CUIDADO E A QUESTÃO DA DEFICIÊNCIA

década de 60, começam a surgir movimentos de diversidade, como lidamos com a diferença, como

pessoas com deficiência que questionam as práticas lidamos (ou como evitamos lidar) com nossa

assistencialistas. Foi sendo exigido o acesso à saúde, moralidade (Forest & Pearpoint, 1997, p.138).

educação, lazer e trabalho, mas também à plena Para Baptista (2003), as mudanças exigidas pela

participação nas decisões que envolviam as pessoas educação inclusiva exigem investimentos contínuos,

com deficiência. Em diferentes países e culturas mudanças legislativas, projetos político-pedagógicos

defendia-se a participação das pessoas com coerentes, construção de novos espaços e dispositivos.

deficiência nos diversos setores da sociedade. Dessa forma, educação inclusiva quer significar uma

Considerando o fracasso das instituições em educação de qualidade e não pode estar baseada na

integrar o sujeito com deficiência à sociedade e ao solidariedade aos alunos com necessidades especiais

mercado de trabalho produtivo a partir de um modelo como único pressuposto. A escola continua tendo sua

social de normalidade, iniciou-se, em vários setores especificidade que é a educação.

sociais, segundo Aranha (2001), o processo de A semente do conceito de sociedade inclusiva,

questionamento e pressão para a desinstitucio- segundo Sassaki (1999), foi lançada no Ano

nalização das pessoas com deficiência. Internacional das Pessoas Deficientes, proposto pela 35

Estudos de Psicologia I Campinas I 23(1) I 29-37 I janeiro-março 2006

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1981. A Essas mesmas práticas representam uma

inclusão social é conceituada como o processo relação de tensões e forças nos dias atuais.

bilateral no qual a sociedade se adapta para incluir em Convivemos, atualmente, com práticas de educação

seu sistema geral as pessoas com deficiência e essas especial, movimentos em defesa das pessoas com

assumem seus papéis sociais. Segundo o mesmo deficiência nos quais as próprias pessoas são as que

autor, é uma soma de esforços para equacionar tomam as decisões sobre os caminhos a tomar, e

problemas, buscar soluções e efetivar a equiparação temos ainda pessoas escondidas em casa pelos

de oportunidades para todos. A inclusão celebra a familiares porque sentem vergonha de ter um filho

diversidade. “Quanto maior for a diversidade, mais rica com deficiência. Palombini (2003, p.125) faz uma

a nossa capacidade de criar novas formas de ver o analogia contundente a essa questão:

mundo” (Forest & Pearpoint, 1997, p.138). Os mutilados de corpo seguem sendo lançados do

Sassaki (1999) fala do modelo social da alto de penhascos, mas, agora, em gestos cuja

deficiência em oposição ao modelo médico. No aparência guarda a assepsia e a acuidade técnica

modelo médico a deficiência é o aspecto importante de um procedimento cirúrgico; muitos desatinados

permanecem atados em camisas de força, mas que

e valorizado, que deve ser medido, estudado, tratado

são invisíveis aos olhos, guardadas em frascos de

ou reabilitado. A pessoa com deficiência é o centro

comprimidos.

das atenções. No modelo social, segundo o mesmo

autor, a sociedade é vista como co-participante e

responsável no processo de inclusão. Conclusão

Não podemos dizer que há uma única forma de

inclusão, mas práticas de inclusão que vão sendo Não é possível falar como se tivéssemos

construídas pelas pessoas com deficiência e pela eliminado determinadas práticas ou superado

sociedade de uma forma geral. São práticas que, determinados modelos, em um caráter binário de

buscando equacionar os problemas enfrentados, políticas de exclusão e inclusão. Práticas às vezes

precisam ser conquistadas e inventadas diariamente. muito distintas convivem em nossa sociedade.

Estamos ainda convivendo com práticas de

Os conceitos de integração e inclusão vistos

atendimento assistencialista e de “preparação

acima falam sobre práticas relacionadas às pessoas

constante” para uma integração que deve vir em um

com deficiência no meio escolar e social mais

futuro que nunca se transforma em presente, como

amplo. Aranha (2001) afirma que os dois conceitos

ou modelos partem do mesmo pressuposto, o nos afirma Baptista (2003), ao mesmo tempo em

direito das pessoas ao acesso ao espaço comum da que presenciamos práticas de exclusão social de

vida em sociedade. No entanto, no modelo da pessoas com deficiência que permanecem, por toda

integração, como já foi afirmado acima, dá-se um uma vida, fechadas dentro de casa sem o convívio

esforço unilateral por par te da pessoa com com pessoas de fora da família. E, por outro lado,

deficiência. É ela que deve “tornar-se o mais normal podemos encontrar práticas que apontam para um

possível”. O que resulta que uma grande parte das processo de inclusão, envolvendo pessoas com

pessoas não consiga atingir esse objetivo e deficiência, familiares e a sociedade mais ampla.

V. B. WALBER & R.N. SILVA

permaneça excluída de determinadas redes sociais.

No modelo da inclusão, objetiva-se um movimento

Referências

mais amplo que englobe a sociedade e as pessoas

com necessidades especiais para a resolução dos Aranha, M. D. F. (2001). Paradigmas da relação da sociedade

problemas encontrados por ambas. São práticas com as pessoas com deficiência. Revista do Ministério

Público do Trabalho, 11 (21),5.

distintas que ora colocam todo o peso sobre a

pessoa com deficiência, ora procuram distribuir a Baptista, C. R. (2003). Sobre as diferenças e as desvantagens:

fala-se de qual educação especial? In Psicologia e educação:

responsabilidade pela inclusão para todo o multiversos sentidos, olhares e experiências (p.47). Porto Alegre:

36 conjunto social. Editora UFRGS.

Estudos de Psicologia I Campinas I 23(1) I 29-37 I janeiro-março 2006

Castel, R. (1998). As metamorfoses da questão social: uma crônica Marques, C. A. (1997). Integração: uma via de mão dupla na

do salário (pp.50-85). Petrópolis: Vozes. cultura e na sociedade. In M. T. E. Mantoan, et al. A

integração de pessoas com deficiência: contribuições para

Ceccim, R. B. (1997). Exclusão e alteridade: de uma nota de uma reflexão sobre o tema (p.20). São Paulo: Memnon.

imprensa a uma nota sobre a deficiência mental. In Skliar

(Org.). Educação e exclusão: abordagens sócio-antropológicas Mrech, L. M. (1999, maio). Educação inclusiva: realidade ou

em educação especial (pp.27-35). Porto Alegre: Mediação. utopia? (p.12). Trabalho apresentado no evento do LIDE,

Seminário educação inclusiva: realidade ou utopia?

Foucault, M. (1999b). Vigiar e punir (10.ed., p.165). Petrópolis: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

Vozes.

Palombini, A. L. (2003). Das mãos de Deus aos avatares da

Forest, M., & Pearpoint, J. (1997). Inclusão: um panorama maior. ciência: o estigma da diferença. In Psicologia e educação:

In M. T. E. Mantoan, et al. A integração de pessoas com multiversos sentidos, olhares e experiências (pp.120-125).

deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema Porto Alegre: Editora UFRGS.

(p.138). São Paulo: Memnon.

Pessotti, I. (1984). Deficiência mental: da superstição à ciência

Goffredo, V. L. F. S. (1997). Integração ou segregação? Eis a (pp.24-135). São Paulo: Edusp.

questão! In M. T. E. Mantoan, et al. A integração de pessoas

com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o Rabinow, P., & Dreyfus, H. (1995). Michel Foucault: uma

tema. São Paulo: Memnon. trajetória filosófica: para além do estruturalismo e da

hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária.

Kassar, M. C. M. (1999). Deficiência múltipla e educação no Brasil:

discurso e silêncio na história de sujeitos. Campinas: Autores Sassaki, R. K. (1999). Inclusão: construindo uma sociedade para

Associados. todos (3.ed.). Rio de Janeiro: WVA.

Kuhn, T. S. (1978). A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Silva, O. M. (1986). A epopéia ignorada: a pessoa deficiente na

Perspectiva. história do mundo de ontem e de hoje (p.211). São Paulo:

Cedas.

Lunardi, M. L. Inclusão/exclusão: duas faces da mesma moeda.

Acesso em 6 fev. 2004, disponível em http:// Stainback, S. (1999). Inclusão: um guia para educadores (p.28).

www.educacaoonline.pro.br Porto Alegre: Artes Médicas.

Mader, G. (1997). Integração da pessoa portadora de deficiência:

a vivência de um novo paradigma. In M. T. E. Mantoan, et al.

A integração de pessoas com deficiência: contribuições para Recebido em : 16/6/2005

uma reflexão sobre o tema (p.20). São Paulo: Memnon. Aprovado em: 2/9/2005

PRÁTICAS DE CUIDADO E A QUESTÃO DA DEFICIÊNCIA

37

Estudos de Psicologia I Campinas I 23(1) I 29-37 I janeiro-março 2006

Você também pode gostar

- Cursinho Das FakesDocumento3 páginasCursinho Das FakesFilipe GonsalvesAinda não há avaliações

- 4 - Nas Sociedades Atuais, Todos São Livres e Iguais em DireitosDocumento18 páginas4 - Nas Sociedades Atuais, Todos São Livres e Iguais em DireitosVanessa AmaralAinda não há avaliações

- Adriana - Dias - CapacitismoDocumento14 páginasAdriana - Dias - CapacitismoLuiz Gustavo P S CorreiaAinda não há avaliações

- História Do Celular - PrincipaisDocumento16 páginasHistória Do Celular - PrincipaisNayara PaulaAinda não há avaliações

- 102875-Texto Completo-555807-1-10-20220519Documento7 páginas102875-Texto Completo-555807-1-10-20220519Isa :3Ainda não há avaliações

- A Historia Da Deficiencia Da Marginalizacao A Inclusao SocialDocumento7 páginasA Historia Da Deficiencia Da Marginalizacao A Inclusao SocialAndreDeYemanjaAinda não há avaliações

- Deficiencia e HistoriaDocumento7 páginasDeficiencia e HistoriawallistenAinda não há avaliações

- Guia - Da - Disciplina Acessibilidade e Técnicas AssistidasDocumento98 páginasGuia - Da - Disciplina Acessibilidade e Técnicas AssistidasdagmarAinda não há avaliações

- TCC - Artigo Tainá FormatadoDocumento11 páginasTCC - Artigo Tainá Formatadodobbysilva267Ainda não há avaliações

- Abordagens Metodológicas Do Ensino Da Educação Física: Diogo Silveira Heredia Y AntunesDocumento17 páginasAbordagens Metodológicas Do Ensino Da Educação Física: Diogo Silveira Heredia Y AntunesReginaldo Nunes de OliveiraAinda não há avaliações

- Da Exclusão À Inclusão Trajetória Da Educação EspecialDocumento13 páginasDa Exclusão À Inclusão Trajetória Da Educação EspecialMichelliPossmozerAinda não há avaliações

- HonoraDocumento17 páginasHonoraCarla MachadoAinda não há avaliações

- Capítulo 2Documento10 páginasCapítulo 2Érika LorranaAinda não há avaliações

- Educacao Especial Caminhos e Des CaminhoDocumento24 páginasEducacao Especial Caminhos e Des Caminhotatiane.martinsAinda não há avaliações

- Text 03 O QUE É DEFICIÊNCIADocumento57 páginasText 03 O QUE É DEFICIÊNCIACatrine_JoelAinda não há avaliações

- Fundamentos Da Deficiência e Da Educação EspecialDocumento18 páginasFundamentos Da Deficiência e Da Educação EspecialRsinhafAinda não há avaliações

- Sandra Kamien Tehzy - Igreja Inclusiva.Documento9 páginasSandra Kamien Tehzy - Igreja Inclusiva.Sandra Kamien TehzyAinda não há avaliações

- A História Da Pessoa Com DeficiênciaDocumento15 páginasA História Da Pessoa Com DeficiênciaRodrigo RibeiroAinda não há avaliações

- Apresnetação Dossiê. Deficiência. AnthropologicaDocumento5 páginasApresnetação Dossiê. Deficiência. AnthropologicaAna Cláudia Rodrigues KalengaAinda não há avaliações

- Art08 NEPIM Vol02 BreveHistoricoDeficienciaDocumento13 páginasArt08 NEPIM Vol02 BreveHistoricoDeficienciaRafael FrançozoAinda não há avaliações

- Apostila para Prova 1º Semestre UFSMDocumento203 páginasApostila para Prova 1º Semestre UFSMPamela BagginsAinda não há avaliações

- E-Book FHFPEEIDocumento15 páginasE-Book FHFPEEIFábio Bezerra de BritoAinda não há avaliações

- Apostila Educação EspecialDocumento38 páginasApostila Educação EspecialClayse Nunes75% (4)

- Anotações Da Última Aula - Revisão para A ProvaDocumento13 páginasAnotações Da Última Aula - Revisão para A ProvaL. S. AlmeidaAinda não há avaliações

- Anotações Educação e Cultura e DiversidadeDocumento25 páginasAnotações Educação e Cultura e Diversidaderenata cavalcanti da rochaAinda não há avaliações

- Educação de Alunos Com Necessidades EspeciaisDocumento60 páginasEducação de Alunos Com Necessidades EspeciaisJosiCristina100% (1)

- Populares Especiais Wairekz NevesDocumento4 páginasPopulares Especiais Wairekz NevesWairekz NevesAinda não há avaliações

- Paradigmas Da Educação EspecialDocumento28 páginasParadigmas Da Educação EspecialRafael CruzAinda não há avaliações

- Processo Histórico Da DeficiênciaDocumento4 páginasProcesso Histórico Da DeficiênciaViviane CarneiroAinda não há avaliações

- Praticas Inclusivas para FormaDocumento23 páginasPraticas Inclusivas para Formabruno pachecoAinda não há avaliações

- Mat Did A Tico 93599Documento35 páginasMat Did A Tico 93599francoisebomAinda não há avaliações

- Aspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades EspeciaisDocumento48 páginasAspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades EspeciaisAlana OliveiraAinda não há avaliações

- A Inclusão Das Pessoas Com Necessidades Educacionais Especiais No Mercado de TrabalhoDocumento10 páginasA Inclusão Das Pessoas Com Necessidades Educacionais Especiais No Mercado de TrabalhoNiloar BissaniAinda não há avaliações

- Edu Especial Inclusiva m1Documento24 páginasEdu Especial Inclusiva m1simonevesperAinda não há avaliações

- Aranha, M.S.F. (1995) - Integração Social Do Deficiente - Análise Conceitual eDocumento8 páginasAranha, M.S.F. (1995) - Integração Social Do Deficiente - Análise Conceitual eMartina TuffyAinda não há avaliações

- Feminilização Da BondadeDocumento28 páginasFeminilização Da BondadeVera Lúcia Silva VieiraAinda não há avaliações

- Educação Especial e Inclusão EscolarDocumento63 páginasEducação Especial e Inclusão EscolarKARLA CRISTINA SILVA SOUSA100% (1)

- Aspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades Especiais PDFDocumento43 páginasAspectos Psicológicos Da Pessoa Com Necessidades Especiais PDFwiara gil alcon de souza75% (4)

- Necessidades Especiais 9°Documento27 páginasNecessidades Especiais 9°Rodrigo BezerraAinda não há avaliações

- Guia Da DisciplinaFAMÍLIA TRABALHO E O DEFICIENTE NA SOCIEDADEDocumento114 páginasGuia Da DisciplinaFAMÍLIA TRABALHO E O DEFICIENTE NA SOCIEDADEdagmarAinda não há avaliações

- Perspectivas Sobre A Infância - Por Onde 1Documento27 páginasPerspectivas Sobre A Infância - Por Onde 1felipe monteiro (Menezes Games)Ainda não há avaliações

- Deficiência Mental, Intelectual E Física: Compreendendo, Apoiando E IncluindoNo EverandDeficiência Mental, Intelectual E Física: Compreendendo, Apoiando E IncluindoAinda não há avaliações

- Resenha Da DerickaDocumento3 páginasResenha Da DerickaDerickacauper CauperAinda não há avaliações

- O Contexto Socioeducacional Na Perspectiva Da Inclusao Debora Margot Unidades 3e4-1Documento61 páginasO Contexto Socioeducacional Na Perspectiva Da Inclusao Debora Margot Unidades 3e4-1Monika PicançoAinda não há avaliações

- A Psicopedagogia e Aeducação Especial e Inclusiva - CompletoDocumento41 páginasA Psicopedagogia e Aeducação Especial e Inclusiva - CompletoLucia OliveiraAinda não há avaliações

- M1 - Parte Prática - RecorteDocumento10 páginasM1 - Parte Prática - RecortePaulo FernandesAinda não há avaliações

- 1189 2086 1 PBDocumento10 páginas1189 2086 1 PBAndreza AndradeAinda não há avaliações

- Ant01011 Antropologia e Cultura Brasileira GR0062211 - 202110 - 4Documento29 páginasAnt01011 Antropologia e Cultura Brasileira GR0062211 - 202110 - 4Carlos HenriqueAinda não há avaliações

- Seminário - PFDocumento20 páginasSeminário - PFJúlia Flaibam GiovanelliAinda não há avaliações

- A Evolução Do (Pre) Conceito de DeficiênciaDocumento4 páginasA Evolução Do (Pre) Conceito de DeficiênciaFLAVIANAAinda não há avaliações

- Modulo 2 Conexao Ed EspecialDocumento18 páginasModulo 2 Conexao Ed EspecialADRIANA TERESA HAAS FERREIRAAinda não há avaliações

- PortfólioDocumento3 páginasPortfólioAndreia Claudia Martins de MouraAinda não há avaliações

- UNI 4 Antropologia e Cultura BrasileiraDocumento30 páginasUNI 4 Antropologia e Cultura BrasileiraAdam Alves100% (1)

- 1593 37 - Material Didático - Educação Física Adaptada e Inclusão - Esportes AdaptadosDocumento137 páginas1593 37 - Material Didático - Educação Física Adaptada e Inclusão - Esportes AdaptadosgrygormiguelAinda não há avaliações

- TCC Graduação CíntiaDocumento12 páginasTCC Graduação CíntiaconcursosregiaorpAinda não há avaliações

- Atividade Avaliativa - Palestras - Educação EspecialDocumento7 páginasAtividade Avaliativa - Palestras - Educação EspecialMarcela SantosAinda não há avaliações

- Paradigmas Da Relação Da Sociedade Com As Pessoas Com DeficiênciaDocumento24 páginasParadigmas Da Relação Da Sociedade Com As Pessoas Com DeficiênciaJaderson Gadonski100% (1)

- 40 Dias de Meditações para Surdos e Obreiros Com SurdosDocumento84 páginas40 Dias de Meditações para Surdos e Obreiros Com Surdosadoniranmelo67% (3)

- Família Contemporânea e Asilamento de IdososNo EverandFamília Contemporânea e Asilamento de IdososAinda não há avaliações

- In/exclusão no trabalho e na educação: Aspectos mitológicos, históricos e conceituaisNo EverandIn/exclusão no trabalho e na educação: Aspectos mitológicos, históricos e conceituaisAinda não há avaliações

- Segurança Na Prática de Esportes 01.03 - 6º AnoDocumento2 páginasSegurança Na Prática de Esportes 01.03 - 6º Anounrealengine25Ainda não há avaliações

- Efeito 2 em 1 Poder Diurético e Antioxidante! CompressedDocumento11 páginasEfeito 2 em 1 Poder Diurético e Antioxidante! Compressedunrealengine25Ainda não há avaliações

- Convocacao 005 - 03 01 2022Documento2 páginasConvocacao 005 - 03 01 2022unrealengine25Ainda não há avaliações

- Convocacao 001 - Concurso 001 2020 - 01 de Outubro de 2021Documento3 páginasConvocacao 001 - Concurso 001 2020 - 01 de Outubro de 2021unrealengine25Ainda não há avaliações

- GABARITO Prova Final de Direito Processual Penal II 2023.2Documento2 páginasGABARITO Prova Final de Direito Processual Penal II 2023.2unrealengine25Ainda não há avaliações

- GABARITO Prova Final de Direito Processual Penal II 2023.2Documento2 páginasGABARITO Prova Final de Direito Processual Penal II 2023.2unrealengine25Ainda não há avaliações

- 2022 Calendario Fcda Cbda Jul DezDocumento2 páginas2022 Calendario Fcda Cbda Jul Dezunrealengine25Ainda não há avaliações

- 33) Outubro 2020 - 21º Domingo Após PentecostesDocumento7 páginas33) Outubro 2020 - 21º Domingo Após Pentecostesunrealengine25Ainda não há avaliações

- Sarq Polinter Alvará Prejudicado - OtavioDocumento2 páginasSarq Polinter Alvará Prejudicado - Otaviounrealengine25Ainda não há avaliações

- Eu Sou Do Senhor E J CheckleyDocumento4 páginasEu Sou Do Senhor E J Checkleyunrealengine25Ainda não há avaliações

- Instrumentos de Abordagem Familiar Na Atenção Primário À Saúde, Ecomapa e PracticeDocumento2 páginasInstrumentos de Abordagem Familiar Na Atenção Primário À Saúde, Ecomapa e Practiceunrealengine25Ainda não há avaliações

- Neurofarmacologia 3.0 - Antagonistas ColinérgicosDocumento2 páginasNeurofarmacologia 3.0 - Antagonistas Colinérgicosunrealengine25Ainda não há avaliações

- Relatório - Júri - Carlos Eduardo Ventura de SouzaDocumento9 páginasRelatório - Júri - Carlos Eduardo Ventura de Souzaunrealengine25Ainda não há avaliações

- Auto de Reconhecimento - DiegoDocumento2 páginasAuto de Reconhecimento - Diegounrealengine25Ainda não há avaliações

- LeozinhoOo CustodioOo - Origem Do HomemDocumento3 páginasLeozinhoOo CustodioOo - Origem Do Homemunrealengine25Ainda não há avaliações

- Manaca - Informática - IntegradaDocumento9 páginasManaca - Informática - Integradaunrealengine25Ainda não há avaliações

- Cidadania Entre Os Antigos e Os Modernos 2 Atividade Terceiro AnoDocumento2 páginasCidadania Entre Os Antigos e Os Modernos 2 Atividade Terceiro Anounrealengine25Ainda não há avaliações

- Química 3 Serie 04 A 08 MaioDocumento9 páginasQuímica 3 Serie 04 A 08 Maiounrealengine25Ainda não há avaliações

- Mandado de Prisão Carlos Eduardo VenturaDocumento2 páginasMandado de Prisão Carlos Eduardo Venturaunrealengine25Ainda não há avaliações

- Manaca - Adminstração - IntegradaDocumento8 páginasManaca - Adminstração - Integradaunrealengine25Ainda não há avaliações

- Estilos, Práticas Ou Habilidades Parentais - Como Diferencia-LosDocumento8 páginasEstilos, Práticas Ou Habilidades Parentais - Como Diferencia-Losunrealengine25Ainda não há avaliações

- Areas Do Desenvolvimento Motor - DispraxiasDocumento8 páginasAreas Do Desenvolvimento Motor - Dispraxiasunrealengine25Ainda não há avaliações

- Oes-2017-0100.1 Denise Marques - Rep EdsonDocumento5 páginasOes-2017-0100.1 Denise Marques - Rep Edsonunrealengine25Ainda não há avaliações

- Texto 5 - Inovações Tecnológicas Aumentam A Segurança No TrânsitoDocumento7 páginasTexto 5 - Inovações Tecnológicas Aumentam A Segurança No Trânsitounrealengine25Ainda não há avaliações

- 2020 CTPM 1e Ef 9 Ge MDocumento7 páginas2020 CTPM 1e Ef 9 Ge Munrealengine25Ainda não há avaliações

- Lista de Atividade - Fund Quimica FamamDocumento2 páginasLista de Atividade - Fund Quimica Famamunrealengine25Ainda não há avaliações

- Inovação É A Palavra de Ordem No Momento. Principalmente, Entre A Nova Geração de Empreendedores Que Está Surgindo No Mercado.1Documento3 páginasInovação É A Palavra de Ordem No Momento. Principalmente, Entre A Nova Geração de Empreendedores Que Está Surgindo No Mercado.1unrealengine25Ainda não há avaliações

- Oes-2017-0102 Ez Tec Emp e Part S.A. - Rep EdsonDocumento4 páginasOes-2017-0102 Ez Tec Emp e Part S.A. - Rep Edsonunrealengine25Ainda não há avaliações

- 2.1.1 Tomografia Crânio Janela ÓsseaDocumento6 páginas2.1.1 Tomografia Crânio Janela Ósseaunrealengine25Ainda não há avaliações

- Planilha de Análise de Hazop (Nó 2) - Área 100 - Produção de Gás de SínteseDocumento5 páginasPlanilha de Análise de Hazop (Nó 2) - Área 100 - Produção de Gás de Sínteseunrealengine25Ainda não há avaliações

- Entre Psicodiagnóstico e Aconselhamento Psicológico - Cap. V - Parte 1Documento2 páginasEntre Psicodiagnóstico e Aconselhamento Psicológico - Cap. V - Parte 1LuanNetoAinda não há avaliações

- Explicação LibrasDocumento66 páginasExplicação LibrasLyvia L Lage80% (5)

- 3D AlineRamosSchardosim AtvFilosofiaDocumento1 página3D AlineRamosSchardosim AtvFilosofiaAline BackupAinda não há avaliações

- Apostila Relações Humanas e EticaDocumento44 páginasApostila Relações Humanas e EticaLHMatudaAinda não há avaliações

- Figuras Da Maternidade em Clarice Lispector Ou A Maternidade para A Lém Do FaloDocumento13 páginasFiguras Da Maternidade em Clarice Lispector Ou A Maternidade para A Lém Do FaloCamila CarvalhoAinda não há avaliações

- Exemplo de Relatório de Estágio PsicologiaDocumento4 páginasExemplo de Relatório de Estágio PsicologiaJoellen Galvão100% (1)

- 2 113 335 2019 Enem Linguagens-Humanas 2serie 1tri GABARITADADocumento47 páginas2 113 335 2019 Enem Linguagens-Humanas 2serie 1tri GABARITADACláudia OliveiraAinda não há avaliações

- DimensionamentoDocumento286 páginasDimensionamentoMarci RodriguesAinda não há avaliações

- Bula Rifaldin Paciente Consulta RemediosDocumento10 páginasBula Rifaldin Paciente Consulta RemediosIan FailesAinda não há avaliações

- 450AJ Especificacoes PDocumento2 páginas450AJ Especificacoes Pdatacenter.ctbcAinda não há avaliações

- Apost. Filosofia Mod.05 - Antropologia FilosóficaDocumento56 páginasApost. Filosofia Mod.05 - Antropologia FilosóficaJoão Wanderley MartinsAinda não há avaliações

- ART. 6A 1B EF RegularDocumento26 páginasART. 6A 1B EF RegularFELLIPE PAGANO VERDINIAinda não há avaliações

- Campanha Jejum de DanielDocumento3 páginasCampanha Jejum de Danielra06na16Ainda não há avaliações

- O Que Precisa Saber Um Professor de História - Rasurado PDFDocumento20 páginasO Que Precisa Saber Um Professor de História - Rasurado PDFNavegantealvesAinda não há avaliações

- Santo Agostinho PDFDocumento33 páginasSanto Agostinho PDFMarcio RodriguesAinda não há avaliações

- Estudo Do Arranjo Fisico em Empresas de Panificacao de Pequeno PorteDocumento20 páginasEstudo Do Arranjo Fisico em Empresas de Panificacao de Pequeno PorteyirerAinda não há avaliações

- 1 Aula - Desigualdades SociaisDocumento1 página1 Aula - Desigualdades SociaisCamila MaiaAinda não há avaliações

- Apostila de Modelagem - Base de Manga Feminina Linha N'agulhaDocumento13 páginasApostila de Modelagem - Base de Manga Feminina Linha N'agulhaVitalina Arlindo NhanombeAinda não há avaliações

- CrônicaDocumento4 páginasCrônicaKAYC CHAGAS COUTO0% (1)

- Unidade 6 - 2017-2019Documento13 páginasUnidade 6 - 2017-2019twikinight888Ainda não há avaliações

- Gab Pi Ram Ides 2010Documento7 páginasGab Pi Ram Ides 2010Araci IzidroAinda não há avaliações

- Regioes Termo 4 Geo 1Documento3 páginasRegioes Termo 4 Geo 1Professor Emídio MagalhãesAinda não há avaliações

- 1 Cópia - Impressão Ampliada para Caio - Projeto Era Uma Vez - As Aventuras de Pedro MalasartesDocumento2 páginas1 Cópia - Impressão Ampliada para Caio - Projeto Era Uma Vez - As Aventuras de Pedro MalasartesMirianAinda não há avaliações

- PROF YASMIN Conteúdo AdaptadoDocumento2 páginasPROF YASMIN Conteúdo Adaptadoeduardo machadoAinda não há avaliações

- TestDocumento1 páginaTestRenata MacedoAinda não há avaliações

- Dieta Tipo SanguíneoDocumento8 páginasDieta Tipo SanguíneoBruno Alves100% (1)

- Recibo Do Pagador: Fundação Educacional Severino SombraDocumento1 páginaRecibo Do Pagador: Fundação Educacional Severino SombraPedro Henrique Vieira da RosaAinda não há avaliações

- Revista - Ciência EspíritaDocumento35 páginasRevista - Ciência EspíritaVal de PaulaAinda não há avaliações