Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

08 Pe 81 10

08 Pe 81 10

Enviado por

José Alfredo SouzaTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

08 Pe 81 10

08 Pe 81 10

Enviado por

José Alfredo SouzaDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

112

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

PESQUISA NO ENSINO DE QUMICA

A seo Pesquisa no ensino de Qumica inclui investigaes sobre problemas no

ensino de Qumica, com explicitao dos fundamentos tericos e procedimentos

metodolgicos adotados na anlise de resultados.

Recebido em 04/10/2010, aceito em 15/10/2012

Marlene Rios Melo e Edmilson Gomes de Lima Neto

Estudos comprovam a importncia da concepo adequada do que seja modelo cientco. Na qumica,

trabalhamos com diversos modelos e os educandos elaboram modelos mentais que podem ou no se aproximar

dos modelos cientcos. Neste trabalho, apresentaremos a aplicao de texto e experimento por licenciandos

de qumica da Universidade Federal de Sergipe para uma turma de ensino mdio que j tinha sido exposta

ao desenvolvimento histrico de modelos atmicos. Nossa anlise se concentrou tanto na capacidade dos

alunos em utilizar a teoria apreendida em sala de aula no levantamento de hipteses para explicar fenmenos

cotidianos, quanto nas limitaes da mediao didtica das estratgias de ensino aplicadas pelos licenciandos

proponentes da pesquisa, limitaes essas analisadas por meio do tipo de Discurso do Professor (Villani e

Barolli, 2006) predominante na aplicao da pesquisa.

modelos atmicos; formao de professores; Discursos do Professor

Difculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos

Atmicos em Qumica

A

prender cincia signica tambm entender como se

elabora o conhecimento cientco, para tanto, im-

portante considerar que as teorias e leis que regem a

cincia no so descobertas feitas

a partir da observao minuciosa

da realidade, utilizando o cha-

mado mtodo cientco, mas sim

fruto da construo de modelos

e elaborao de leis que possam

dar sentido a realidade observada:

[...] a cincia no um discurso

sobre o real, mas um processo

socialmente denido de elaborao de modelos para inter-

pretar a realidade (Pozo e Crespo, 2006, p. 20).

A observao da natureza permite ao cientista criar

modelos e teorias que devem ser testados, por meio de

experimentos ou simulaes, para conhecer a extenso da

aplicabilidade da teoria desenvolvida. Portanto, a cincia

no algo neutro e acabado, mas construda socialmente

e em constante evoluo, j que alguns modelos tericos

se apresentam com determinadas limitaes na explicao

do observado macroscopicamente, exigindo que novos

modelos e leis sejam elaborados para explicar alm das

limitaes.

Especicamente no ensino de qumica, no h uma

preocupao com a discusso de

como os modelos cientcos so

construdos e sua importncia

na compreenso da construo

do conhecimento. No mximo,

percebe-se uma abordagem equi-

vocada quando da apresentao

de modelos atmicos. No entan-

to, tal discusso fundamental,

pois a qumica est baseada em modelos, no somente os

atmicos, mas tambm os moleculares, os de reaes, os

matemticos e essa ideia no contemplada pelo professor,

pela maioria dos livros didticos e, consequentemente,

pelo aluno. Nas escolas, temos o estudo de molculas, de

reaes, mas no de modelos de molculas, modelos de

reaes, cando a sensao de que os qumicos trabalham

com entidades palpveis e visveis, quando na verdade

so criaes humanas como elucidam Pimentel e Spratley

(1971, p. 112):

As partculas que mencionamos no podem ser vis-

tas. Os qumicos falam de tomos e molculas como

se eles tivessem inventado (e inventaram). Raramente

A observao da natureza permite ao

cientista criar modelos e teorias que devem

ser testados, por meio de experimentos ou

simulaes, para conhecer a extenso da

aplicabilidade da teoria desenvolvida.

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

113

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

se menciona que tomos e molculas so apenas mo-

delos, criados e imaginados para serem similares s

experincias realizadas nos laboratrios.

Pozo e Crespo (2006) consideram que a concepo

inadequada de como o conhecimento cientco elaborado

interfere no avano da uma abordagem construtivista no

ensino de cincias:

A ideia de que os tomos, os ftons ou a energia

esto ai, fora de ns, existem realmente e esto

esperando que algum os descubra, frontalmente

oposta aos pressupostos epistemolgicos do cons-

trutivismo. (p. 21)

A concepo inadequada de modelo em sala de aula

observada tanto nos alunos (Maskill e Jesus, 1997), quanto

nos professores atuantes e em formao (Melo, 2002). Melo

(2002) constatou em sua pesquisa

que apenas 18% dos professores

entrevistados concebiam o tomo

como uma criao cientca, sen-

do que nesse percentual estavam

includos professores mestrandos

de uma universidade pblica de

So Paulo.

Em pesquisa feita com alunos

do ensino secundrio em esco-

las da regio de Aveiro, Portugal (Maskill e Jesus, 1997),

levantou-se concepes e questes apresentadas pelos estu-

dantes durante o estudo de modelos atmicos. As questes

mais relevantes foram:

Como as pessoas sabem que o tomo existe se elas

no podem v-lo ou senti-lo?

Como o tomo foi descoberto?

Sendo os tomos to pequenos, como foi possvel

para os fsicos descobri-los? (p. 133, traduo nossa)

Esses questionamentos, facilmente identicveis em nos-

sos alunos, demonstram a no compreenso do que modelo

atmico. O aluno entende que o tomo foi descoberto e ento

estudado, quando na verdade o tomo no foi descoberto,

mas sua teoria foi construda.

Uma das razes para as incompreenses de modelos

atmicos pode estar relacionada a como os livros didticos

abordam o conceito de modelo, pois esses livros so con-

siderados um dos mais importantes instrumentos didticos

utilizados nas escolas (Lopes, 1992), com consequente efeito

nas relaes de ensino e aprendizagem, j que a maioria

dos professores tem no livro didtico um referencial para a

elaborao de suas estratgias de ensino.

Os livros didticos (Feltre, 2005; Peruzzo e Canto, 1998;

2007; Carvalho e Souza, 2007; Nogueira Neto e Dias, 2005)

apresentam geralmente a mesma sequncia: primeiro um

captulo sobre modelos atmicos, seguido de tabela peridica

e, nalmente, ligaes qumicas. A experincia em sala de

aula demonstra que, como consequncia dessa fragmentao,

o aluno apresenta diculdade em estabelecer relaes entre

o modelo atmico, o molecular

e o comportamento da matria.

Em outras palavras, ele no sabe

utilizar um modelo conceitual

e abstrato para compreender fe-

nmenos macro (real e prtico)

(Maskill e Jesus, 1997), pois re-

lacionar modelo com fenmeno

no uma caracterstica marcante

dos livros didticos tradicionais.

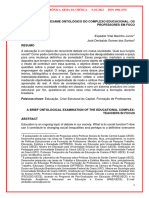

A abordagem inadequada do termo modelo pode ser

percebida pelo texto que acompanha a Figura 1.

A associao dessa gura com o conceito de modelo faz

com que o aluno aceite o modelo atmico como real e no

como uma construo cientca e social sujeita a alteraes,

evidenciando o carter dinmico da cincia. Ressaltamos

que a gura apresentada fruto de uma interpretao gr-

ca, feita por um programa computacional em resposta aos

sinais emitidos pelo microscpio de tunelamento e no uma

foto dos tomos.

Essa abordagem pode reforar os modelos de sentido

comum trazidos pelos alunos para a sala de aula. Tais mo-

delos tm como base um realismo ingnuo, como explicita

Galagovsky e Adriz-Bravo (2001):

Os modelos de sentido comum se constroem idios-

sincrasicamente a partir da experincia coletiva no

mundo natural e das interaes sociais, so emi-

nentemente gurativos, quase pictricos. (p. 233,

traduo nossa)

Algumas possibilidades de modelos de sentido comum

so os de avies, miniaturas que reproduzem os avies de

tamanho real; bonecos como modelos de pessoas; as modelos

de passarela; e at mesmo algo no qual o estudante apoie

uma conduta (modelo de conduta). A forma como os modelos

so percebidos no cotidiano do aluno difere da forma como

estes so construdos em cincia. A maioria das concepes

Figura 1: Considera-se que acima so vistos, pelo microscpio

de tunelamento, tomos de iodo retidos sobre platina (Peruzzo

e Canto, 1998, p. 77).

Algumas possibilidades de modelos de

sentido comum so os de avies, miniaturas

que reproduzem os avies de tamanho

real; bonecos como modelos de pessoas;

as modelos de passarela; e at mesmo algo

no qual o estudante apoie uma conduta

(modelo de conduta).

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

114

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

de senso comum refere-se a algo concreto, real, que pode

ser at manuseado, enquanto que os modelos cientcos so

representaes da realidade como consideram Galagovsky

e Adriz-Bravo (2001, p. 233):

[...] os modelos cientcos se

constroem mediante a ao

conjunta de uma comunidade

cientca, que tem a disposi-

o de seus membros ferra-

mentas poderosas para repre-

sentar aspectos da realidade.

Para Bunge (1976, p. 12), o

modelo cientco pode ser entendido como uma construo

imaginria:

Um modelo uma construo imaginria de um

objeto(s) ou processo(s) que remete a um aspecto

de uma realidade a m de poder efetuar um estudo

terico por meio das teorias e leis usuais.

Entendemos que os modelos cientcos feitos sobre os

sistemas so abstraes da realidade. Consequentemente,

se no feita com os alunos uma discusso sobre o quanto

o modelo cientco difere dos seus modelos de sentido co-

mum, muito provavelmente prevalecer nas mentes destes

suas concepes cotidianas.

A abordagem histrica dos modelos atmicos feita nos

livros didticos tambm pode gerar incompreenses, no

s em relao ao conceito de modelo como tambm sobre a

razo da apresentao de alguns modelos atmicos seguindo

uma ordem cronolgica no problematizada. Para Chassot

(2001, p. 259), essa discusso histrica deveria permitir que

o aluno entendesse como evolui o pensamento cientco

perante uma mesma realidade:

[...] mudam os modelos, mas no a realidade. Temos

na verdade uma nova ideia de tomo, ou seja, um

novo tomo, para explicar uma realidade que no

mudou. A mudana que ocorre

no nosso conhecimento sobre

a realidade.

Novamente ressaltamos que

o modelo atmico no uma

descoberta, mas sim uma criao

cientca, que utilizada para ex-

plicar e prever o comportamento

macroscpico da matria. Todo

modelo, criao cientca, vem

apoiado em experimentos, simu-

laes e clculos matemticos

e, enquanto explicar e prever fenmenos, ele aceito. No

entanto, quando determinados fenmenos no forem mais

justicados ou previstos por um determinado modelo, faz-se

necessrio a adequao do modelo existente.

Percebemos, na maioria dos livros didticos, selees

de ocorrncias histricas nas quais as conexes necessrias

para justicar a discusso dos diversos modelos atmicos

no cam claras. A consequncia

desse recorte a concluso de

que um modelo substitui o outro,

sendo o anterior pior que o pos-

terior, fazendo o aluno questionar

o porqu de no se aprender ape-

nas o modelo correto ou modelo

padro.

Talvez fosse importante adotar

uma abordagem histrica na qual

o estudante percebesse que no h um modelo correto, mas

sim leituras diferentes dos mesmos fenmenos macroscpi-

cos, mostrando o carter dinmico da qumica.

Chassot (1996) considera que a escolha do modelo atmi-

co deve ser feita dependendo de como os tomos modelados

sero usados depois. necessrio ento ter muito claro como

sero abordadas ligaes qumicas e interaes eletrostticas

para que se possa avaliar o modelo mais adequado a ser

adotado. Necessariamente esse modelo no precisa ser o

mais atual nem nico, mas sim aquele(s) que permita(m) a

aprendizagem de maneira adequada, possibilitando a rela-

o entre o micro e o macro, entre o imaginado e o visvel

(Melo, 2002).

Os alunos do ensino mdio necessitam perceber que

os modelos so construes provisrias e suscetveis de

aperfeioamento. Os modelos avanaram para formas cada

vez mais poderosas, abrangentes e teis para explicar a

realidade ao longo da histria da cincia. Para o aluno, no

ca claro at que momento pode-se ou no trabalhar com um

determinado modelo, quando necessrio um conhecimento

maior e quais as necessidades reais que levaram elaborao

de um modelo mais aprimorado.

Alm das incompreenses de modelos atmicos, fru-

to de uma abordagem conceitual e histrica equivocada,

ao aluno, no dada a oportunidade de transformar seus

modelos mentais em modelos grcos para a composio

da matria. Estes poderiam ser

desenhos elaborados pelos alunos

que serviriam tanto para o profes-

sor perceber como o aluno cria

modelos para a matria a partir da

concepo de modelos atmicos,

como discutir sobre qual dos mo-

delos atmicos apresentados seria

mais adequado para criar modelos

para a matria, bem como as limi-

taes dessa escolha.

A consequncia da no elabo-

rao e discusso sobre modelos

para matria gera diculdade na compreenso do modelo

particulado desta, expressa pela no aceitao do vazio entre

as partculas que a compe.

A abordagem histrica dos modelos

atmicos feita nos livros didticos tambm

pode gerar incompreenses, no s em

relao ao conceito de modelo como

tambm sobre a razo da apresentao

de alguns modelos atmicos seguindo uma

ordem cronolgica no problematizada.

Os modelos avanaram para formas cada

vez mais poderosas, abrangentes e teis

para explicar a realidade ao longo da

histria da cincia. Para o aluno, no fica

claro at que momento pode-se ou no

trabalhar com um determinado modelo,

quando necessrio um conhecimento

maior e quais as necessidades reais que

levaram elaborao de um modelo mais

aprimorado.

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

115

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

Maskill e Jesus (1997) relatam que os alunos tm especial

diculdade quando pensam sobre o corpo humano. Para

eles, muito difcil aceitar o corpo

humano feito de tomos, pois aos

seus olhos, o corpo contnuo e

no particulado. Essas questes

so relevantes e os professores

deveriam propiciar e provocar o

surgimento do questionamento

de como a matria se estrutura

a partir da compreenso de um

modelo atmico.

Outro fator que dificulta a

compreenso adequada da elaborao do conhecimento

cientco, quando da discusso sobre modelos atmicos,

a utilizao de analogias tanto pelos livros didticos quanto

pelos professores. As analogias so utilizadas para aproximar

modelos abstratos do mundo real do aluno. Um exemplo

comum o uso da analogia do pudim de passas para apro-

ximar o aluno do modelo atmico de Thomson. Souza, Justi

e Ferreira (2006, p. 22) demonstraram que nem sempre a

analogia utilizada de forma adequada, muito menos com-

preendida pelos alunos, pois a maioria deles:

[...] no reconhece as analogias como tal; no reco-

nhece as principais relaes analgicas existentes

em cada uma delas; no identica limitaes das

analogias; no percebe o papel das mesmas no

ensino; no entende que elas se referem a modelos

atmicos diferentes e no distingue e no caracteriza

corretamente esses modelos.

H ainda analogias que comparam o comportamento

do eltron ao das pessoas, como aquela que se utiliza de

desenho com vrias casas e seus respectivos andares e c-

modos. A analogia a seguinte:

cada casa representa o nmero

quntico principal ou nvel de

energia; cada andar representa o

nmero quntico secundrio ou

subnvel; e cada cmodo repre-

senta o nmero quntico tercirio

ou orbital (Garofalo, 1997). A

utilizao dessa analogia tam-

bm leva o aluno a acreditar

que o eltron se movimenta tal

qual uma pessoa e que uma

partcula slida, quando para o modelo em questo, o mo-

delo orbital, o eltron tem um comportamento dualstico

(partcula-onda).

O perigo da utilizao de analogias para a assimilao

de um modelo abstrato que o aluno tende a raciocinar em

termos macroscpicos, podendo levar essas analogias longe

demais ao ponto de considerar que o orbital uma regio

to bem denida quanto um apartamento ou que o compor-

tamento do eltron similar ao de uma pessoa.

Pela diculdade que os alunos tm em migrar do macros-

cpico para o imaginado, eles podem estabelecer relaes

analgicas incorretas quando os

limites de cada analogia no cam

bem denidos. Diferentemente,

o professor entende o que

modelo e capaz de migrar com

facilidade do macro para o micro,

estabelecendo, assim, limites para

as analogias e, por isso, acredita

erroneamente que o aluno tam-

bm tenha essa compreenso.

Chassot (1996) cita a Bblia ao

discutir sobre a diculdade de se fazer modelos adequados

para tomos [...] e dele no fars imagens!. O aluno do

ensino mdio, ao tomar conhecimento de analogias como

as citadas anteriormente, cria uma imagem e o tomo deixa

de ser um modelo para ser real, palpvel e similar imagem

que a analogia criou, fazendo com que a ideia principal do

modelo matemtico que deu origem a esse modelo atmico

seja distorcida.

Em funo dos problemas levantados quando da abor-

dagem de modelos atmicos em qumica, acreditamos que

os cursos de formao inicial e continuada de professores

devem favorecer discusses sobre as diculdades de ensino

e aprendizagem de modelos cientcos e a adequada com-

preenso de como o conhecimento cientco elaborado.

Essas discusses devem considerar:

a) as concepes alternativas e os modelos de senso

comum dos alunos no estabelecimento de estratgias de

ensino que possibilitem a construo de modelos mentais

cada vez mais elaborados e enriquecidos pelo conhecimento

cientco;

b) as limitaes dos livros didticos, tanto na conceitu-

ao de modelo quanto na abordagem histrica, pois no

explicitam que, dependendo do

fenmeno a ser interpretado, um

modelo pode ser mais adequado

que outro;

c) que o uso de analogias

envolve tambm a discusso das

limitaes destas;

d) a necessidade de propiciar a

expresso das compreenses dos

alunos sobre modelos atmicos

e para a matria. Dessa forma,

o professor poder estabelecer

estratgias que tornem possvel a ampliao da viso ma-

croscpica para o mundo invisvel da matria, construdo na

mente e invisvel aos olhos.

Contexto e questes da pesquisa

Em funo da necessidade de formar professores de

qumica que levassem em considerao a problemtica en-

volvendo modelos atmicos, iniciamos a disciplina Estgio

Outro fator que dificulta a compreenso

adequada da elaborao do conhecimento

cientfico, quando da discusso sobre

modelos atmicos, a utilizao de

analogias tanto pelos livros didticos

quanto pelos professores. As analogias

so utilizadas para aproximar modelos

abstratos do mundo real do aluno.

O aluno do ensino mdio, ao tomar

conhecimento de analogias como as

citadas anteriormente, cria uma imagem

e o tomo deixa de ser um modelo para

ser real, palpvel e similar imagem que

a analogia criou, fazendo com que a ideia

principal do modelo matemtico que

deu origem a esse modelo atmico seja

distorcida.

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

116

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

Supervisionado em Ensino de Qumica II, do curso de li-

cenciatura em qumica na Universidade Federal de Sergipe

(UFS), discutindo com os licenciandos a importncia do

conceito de modelo cientco nas relaes de ensino e

aprendizagem de cincias, como bem esclarece Galagovsky

e Adriz-Bravo (2001, p. 234. traduo nossa):

Na verdade, o conceito de modelo est recebendo

uma maior ateno na epistemologia, seguido, entre

outras coisas, das investigaes especcas na psico-

logia da aprendizagem, cincia cognitiva e didtica

das cincias, que o identicaram como um conceito

poderoso para compreender a dinmica da repre-

sentao que tanto os cientistas como os estudantes

fazem do mundo.

Tal discusso surpreendeu os licenciandos que cursa-

vam a disciplina, pois estes concebiam o tomo como uma

entidade palpvel, visvel e no construda cienticamente.

Em resposta a essa discusso, dois licenciandos decidi-

ram elaborar e aplicar uma proposta de ensino envolvendo

modelos atmicos e utilizando experimentao. Nessa

proposta, os licenciandos tentariam fazer com que os alu-

nos produzissem hipteses, a partir dos seus modelos de

senso comum e/ou modelos da cincia erudita (Galagovsky

e Adriz-Bravo, 2001), na explicao de fatos cotidianos

como o selecionado: Como so produzidas as cores dos

fogos de artifcio?

As questes mais especcas de pesquisa passaram a ser:

a) os alunos de ensino mdio elaborariam modelos ex-

plicativos para o fato questionado pelos licenciandos

utilizando os conceitos ensinados em sala de aula,

sobre modelos atmicos, pelo professor responsvel

pela disciplina?

b) os alunos utilizariam as informaes de um texto e de

um experimento, ambos mediados pelos licenciandos,

para aprimorar suas explicaes cientcas sobre o

fenmeno cotidiano, estabelecendo uma relao entre

a criao cientca (modelos atmicos) e o macros-

cpico (cor dos fogos)?

c) os licenciandos consegui-

riam gerar questes para

produzir hipteses e fazer

com que os alunos do en-

sino mdio percebessem

os limites de aplicao dos

modelos atmicos, limites

esses discutidos durante a

disciplina Estgio Supervi-

sionado II?

d) quais as principais dicul-

dades que os licenciandos

encontrariam na aplicao

de uma proposta de ensino inovadora, aos olhos deles,

e como essa pesquisa melhoraria a prtica docente

desses licenciandos?

Metodologia de pesquisa

Partindo das questes anteriores, consideramos, como

objetivo geral de pesquisa, tentar entender avanos e di-

culdades envolvidos no processo de ensino e aprendizagem

de modelos atmicos a partir da proposta dos licenciandos

de qumica.

Nossa pesquisa seguiu uma abordagem predominante-

mente qualitativa, pois nossos dados foram obtidos a partir

tanto da fala dos licenciandos como da escrita dos alunos de

ensino mdio durante a aplicao da proposta de ensino em

sala de aula. A anlise dos dados coletados em sala de aula

foi feita utilizando nossos conhecimentos prvios sobre a

problemtica envolvida no processo de ensino e aprendiza-

gem de modelos atmicos e, tambm, os referenciais tericos

(Carvalho, 2006) descritos a seguir.

Nossos sujeitos de pesquisa foram dois licenciandos do

penltimo semestre do curso de Licenciatura em Qumica

da UFS, que elaboraram e aplicaram um projeto de ensino

envolvendo modelos atmicos e se dispuseram a rela-

tar, para seus colegas e professora da disciplina Estgio

Supervisionado em Ensino de Qumica II, sobre os avanos

e as diculdades na aplicao dessa proposta. Tambm

consideramos como sujeitos de pesquisa os 32 alunos de

ambos os sexos, com idade entre 14 e 18 anos, de uma

sala de aula da 1 srie do ensino mdio de uma escola

estadual localizada em Aracaju, durante nove encontros

de 45 minutos cada.

Referenciais tericos

Para anlise das respostas dos alunos de ensino mdio,

utilizaremos o conceito de modelo mental, pois essas repre-

sentaes mentais desempenham um papel explicativo sobre

os processos de ensino e aprendizagem como esclarecem

Greca e Moreira (2002, p. 32):

A potencialidade deste conceito para a pesquisa

em ensino de cincias radicaria, fundamentalmente,

na possibilidade de servir de referencial terico para

interpretar as concepes e os

modos de raciocnio dos estu-

dantes e, desta forma, abordar

com uma fundamentao mais

slida a didtica das cincias,

fundamentao esta nem sem-

pre presente ou pouco clara

tanto nas pesquisas sobre

concepes alternativas como

nas da mudana conceitual.

O conceito de modelo mental

no nico. Ns, em particular,

apoiar-nos-emos no adotado por Carrol e Olson (1988), no

qual o modelo mental uma estrutura rica e elaborada, que

possibilita ao aluno explicar o que um sistema em estudo

Nossos sujeitos de pesquisa foram dois

licenciandos do penltimo semestre do

curso de Licenciatura em Qumica da UFS,

que elaboraram e aplicaram um projeto

de ensino envolvendo modelos atmicos

e se dispuseram a relatar, para seus

colegas e professora da disciplina Estgio

Supervisionado em Ensino de Qumica

II, sobre os avanos e as dificuldades na

aplicao dessa proposta.

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

117

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

contm, como funciona e por que ele funciona, permitindo

fazer previses, atravs de aes mentais, sobre o funcio-

namento do sistema, no nosso caso, um fenmeno qumico

(queima de fogos de artifcio).

Como esses modelos mentais so formados nas mentes

dos alunos, depende do evento observado. Alguns modelos

mentais podem ser formados a partir de processos envol-

vendo analogias com o mundo exterior. No nosso caso, a

formao de modelos mentais explicativos para o fenmeno

qumico em questo desenvolveu-se tambm a partir da

transmisso cultural ou ensino (Borges, 1997).

Embora a discusso sobre a conceituao de modelos

mentais seja ampla e nem sempre consensual, Borges (1997,

p. 210) ressalta o que parece ser comum s diferentes con-

cepes desse conceito:

O que parece fundamental nas vrias concepes

do conceito de modelo mental a nfase na ideia

de rodar o modelo na imaginao. Isso permite

ao usurio falar sobre situaes passadas e futuras,

permitindo que ele tome decises, faa previses e

faa inferncias sobre o comportamento futuro do

sistema representado.

Para identicar os modelos mentais dos alunos, os profes-

sores podem utilizar questes gerais, que permita aos alunos

expressarem o que observam, como explicam e quais suas

previses sobre um dado sistema em estudo (Borges, 1997).

Na nossa pesquisa, essas questes gerais foram expressas da

seguinte forma: Vocs saberiam dizer do que so feitos os

fogos de artifcio? O que produz cor nos fogos de artifcio?

Existe alguma relao entre a cor produzida pelos fogos e

os tomos que constituem a matria?

A identicao dos modelos mentais dos alunos utiliza-

dos para explicar por que os fogos de artifcio so coloridos, a

partir das informaes obtidas em sala de aula sobre modelos

atmicos, permitir identicar as compreenses desse tema

na explicao de um fenmeno, j que:

[...] os modelos mentais so

usados para caracterizar as

formas pelas quais as pessoas

compreendem os sistemas fsi-

cos com os quais interagem.

Eles servem para explicar o

comportamento do sistema,

fazer previses, localizar fa-

lhas e atribuir causalidade

aos eventos e fenmenos observados. (Borges, 1997,

p. 209)

A importncia dessa identicao inclui o fato de que

aprender cincias implica em assumir modelos mentais

cada vez mais elaborados e consistentes sobre fenmenos

do cotidiano.

Para anlise da atuao dos licenciandos, utilizaremos

como referencial os Discursos do Professor (Villani e Barolli,

2006). A categoria na qual o discurso classicado depende

da relao entre o professor (agente) e o aluno (o outro), ou

seja, no unilateral:

[...] todo discurso pressupe um agente que fala

a partir de sua verdade e um outro -, a quem se

destina o discurso, que na estrutura discursiva ir,

eventualmente, produzir algo, de acordo com aquilo

que o agente lhe demandar. (Villani e Barolli, 2006,

p. 157)

E ainda,

[...] o tipo de discurso, bem como seu efeito, depen-

der de como se congura a relao entre o agente

e o outro. (Villani e Barolli, 2006, p. 157)

Os Discursos do Professor podem ser explicitados pela

compreenso de quatro categorias fundamentais:

a) Discurso do mestre caracterizado por uma relao

de domnio do professor sobre o saber em jogo nas vertentes

cientca, pedaggica e/ou disciplinar. Ele no presta conta

ao Outro nem h possibilidade de contestao por parte dos

alunos. Sua posio de autoridade. Tambm h pouco es-

pao para escuta. O efeito uma captura ou a manuteno

do aluno para um novo tipo de atuao ou de cultura.

Nesse caso o signicante que ocupa o lugar de

agente fala da posio de quem tudo sabe; o discur-

so de quem no presta conta a ningum e determina

que o outro trabalhe para ele, para produzir aquilo

que ele quer. (Villani e Barolli, 2006, p. 158)

Um exemplo do predomnio desse tipo de discurso

quando o professor demonstra para seus alunos que existe

o mtodo que propiciar uma aprendizagem adequada do

conhecimento cientco.

b) Discurso da universidade o professor, quando adota

esse tipo de discurso, passa a ser

o mediador entre o aluno e algum

tipo de conhecimento produzido

pelos especialistas. O professor,

na perspectiva desse conhecimen-

to, desempenha o papel de guar-

dio para que a verdade do Outro

(no caso a Cincia ou Didtica ou

at a Burocracia) torne-se a lei do

aluno. O efeito desse discurso introduzir no aluno uma

insatisfao ou, ao menos, um confronto com algo perfeito.

[...] o agente encarna um saber, cuja verdade re-

calcada a Lei, ou seja, algo que assim, sem

justicativa. Isso signica que esse discurso a mera

racionalizao a servio de uma Lei ou de um Dogma.

(Villani e Barolli, 2006, p. 159)

Para identificar os modelos mentais dos

alunos, os professores podem utilizar

questes gerais, que permita aos alunos

expressarem o que observam, como

explicam e quais suas previses sobre um

dado sistema em estudo (Borges, 1997).

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

118

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

Cabe aqui ressaltar a diferena entre o discurso do mestre

e o da universidade. No primeiro, o agente (professor) no

presta conta a ningum, de tal forma a no considerar se quer

as concepes prvias dos alunos. No da universidade, o

professor se compromete com o conhecimento cientco e/ou

didtico-pedaggico, sendo esse

comprometimento to evidente

que esse conhecimento passa a ser

o agente mediado pelo professor.

c) Discurso da histrica ca-

racterizado pela insatisfao do

professor em relao situao

atual e por sua tendncia pro-

vocao contnua no campo cien-

tco, pedaggico ou dialgico

para uma aproximao a um ideal.

Podemos identicar essa posio

como a de um provocador, cujo efeito no aluno um avano

no saber. Por exemplo, uma estratgia que explora os con-

itos dos alunos para produzir mudanas uma forma de

discurso da histrica nas situaes em que atinge o aluno.

O professor sinaliza para os alunos que algo est faltando

para a maestria e estes se sentem desaados.

Se o que est em jogo o ensino do conhecimento

cientco e o professor opera a partir desse discurso,

ele ir colocar em questo o aluno, para que ele pro-

duza algo para alm de seus conhecimentos prvios,

o que at ento lhe bastava. (Villani e Barolli, 2006,

p. 168)

No nosso caso, a predominncia desse discurso deveria

ocorrer quando se desejasse provocar os alunos para que

estes fossem alm da memorizao dos modelos atmicos

discutidos em sala de aula, sendo capazes de produzir expli-

caes sobre o fenmeno observado por meio da elaborao

de modelos mentais que contemplassem aqueles modelos

atmicos.

d) Discurso do analista caracteriza-se por procurar

favorecer a escolha de uma aprendizagem autnoma por

parte do aluno. Podemos identicar sua posio como a de

um assessor disponvel para orientar e sustentar os alunos

em suas iniciativas.

A situao mais simples na qual pode ser encon-

trado este tipo de discurso quando o aprendiz j

amadureceu em seu processo de aprendizagem e

toma a iniciativa de propor ao formador novas situ-

aes que este no domina completamente. (Villani

e Barolli, p. 170, 2006, grifo nosso)

Coleta e anlise dos dados

No primeiro encontro, os licenciandos aplicaram um

questionrio aos alunos da escola pblica a m de conhecer

dados pessoais como idade, localizao de moradia, tempo

de estudo, dados das condies econmicas bsicas da fam-

lia. No entanto, essas informaes no foram consideradas

na anlise dos dados.

No segundo contato, foi feita a vericao dos conheci-

mentos prvios dos alunos. A turma foi dividida aleatoria-

mente em quatro grupos, sendo

estes repetidos durante todo o

projeto. O grupo era composto

por oito alunos. O objetivo dessa

diviso era promover a interao

e o trabalho em equipe, embora

as respostas fossem tomadas de

forma individual. Ainda nesse dia,

foi feito o seguinte questionamen-

to: o que voc entende por tomo?

Os alunos primeiro discutiram

com os componentes do seu grupo

e, em seguida, cada um exps sua ideia em um pedao de

papel entregue aos licenciandos no nal do encontro.

Como a demanda dos licenciandos era a produo por

parte dos alunos de seus modelos mentais para o conceito de

tomo, criado cienticamente e fundamental para a compre-

enso da qumica, conclumos que o discurso predominante

foi o da universidade, pois os licenciandos eram guardies

de um conhecimento na rea pedaggica que contempla um

modelo de ensino que leva em considerao as concepes

prvias como fundamentais na construo do conhecimento.

Em outras palavras, o predomnio do discurso da uni-

versidade deveria provocar um confrontamento com o saber

dos alunos (sujeito) sobre modelos atmicos, levando-os a

perceber que havia algo a ser buscado:

[...] a produo de uma diviso no sujeito que pode

ter a funo de acordar o sujeito de suas iluses de

saber, confrontando-o com a realidade de sua igno-

rncia em relao ao saber pretendido. (Villani e

Barolli, 2006, p. 167)

No segundo encontro, os pedaos de papis contendo

as respostas foram devolvidos aos alunos para uma melhor

discusso com o grupo na elaborao de suas respostas indi-

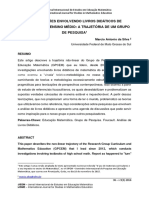

viduais, resultando nas concepes explicitadas na Tabela 1.

A maioria dos alunos (62%) comparou tomos a bolinhas

e 38% utilizaram o termo partcula. Conclumos, a partir

desses dados, que o modelo predominante na mente dos

Tabela 1: Concepes dos estudantes sobre o que tomo.

CONCEPES

PORCENTAGEM

DE ALUNOS

uma massa em forma de bolinhas 27%

Pequena partcula de um indivduo 15%

Bolinhas de massa muito pequena 35%

Menor partcula da matria 23%

No segundo contato, foi feita a verificao

dos conhecimentos prvios dos alunos.

A turma foi dividida aleatoriamente em

quatro grupos, sendo estes repetidos

durante todo o projeto. O grupo era

composto por oito alunos. O objetivo

dessa diviso era promover a interao e o

trabalho em equipe, embora as respostas

fossem tomadas de forma individual.

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

119

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

alunos era o de Dalton, independentemente de terem sido

expostos s explicaes dos modelos atmicos de Thomson,

Rutherford e Bohr durante suas aulas de qumica.

Percebemos que os alunos no concebiam o tomo como

uma construo cientca, pois no estabeleciam limites para

o uso de cada modelo e consideravam o tomo como uma

unidade slida e real. Essa percepo baseou-se no fato de

eles no questionarem para explicao de qual fenmeno os

licenciandos desejavam a utilizao do modelo atmico, pois

a escolha do modelo deve ser feita dependendo de como os

tomos modelados sero usados. Os alunos consideraram o

tomo como uma unidade real e palpvel e no um modelo

construdo cienticamente e com limitaes estabelecidas

pelo fenmeno a ser justicado.

No terceiro encontro, os licenciandos questionaram os

alunos sobre o que estes entendiam por partcula, e as res-

postas se limitavam ao uso de termo bolinha.

Os licenciandos argumentaram que os alunos no conse-

guiram expressar alm do que j haviam feito. No entanto,

no perceberam suas diculdades em fazer predominar o

discurso da histrica, pois este os colocaria na condio de

agentes provocadores de uma insatisfao com o modelo

apreendido pelos alunos, para que estes se aproximassem de

um ideal, ou seja, compreender que o modelo uma entidade

construda cienticamente, abstrata e no palpvel.

No quarto encontro, os licenciandos tentaram sistema-

tizar na lousa as informaes que os alunos tinham sobre

modelo atmico de Dalton, Thomson e Bohr, na tentativa de

faz-los perceber que: cada modelo apresenta limitaes na

explicao de um dado fenmeno; uma construo histrica

mais adequada; a compreenso de como o conhecimento

cientco construdo e serem capazes de pormenorizar

modelos diferentes do de Dalton.

No entanto, nessa sistematizao, os licenciandos

migraram predominantemente para o discurso do mestre

sobre os saberes referentes aos modelos atmicos, pois

apresentaram os modelos cientcos novamente, acredi-

tando que a forma como abordavam seria mais bem assi-

milada. Entretanto, a exposio

desse contedo foi feita como se

um modelo tivesse sido substi-

tudo por outro sem considerar

os limites de cada um e, ainda,

desconsideraram as concepes

dos alunos na exposio dos con-

tedos, ou seja, no conseguiram

colocar em prtica as propostas

levantadas nas aulas da disciplina

estgio supervisionado.

A funo de provocadores no

foi exercida mesmo aps constata-

rem, durante a disciplina de estgio, as limitaes em relao

compreenso de modelos atmicos e modelos cientcos.

A mediao do conhecimento no contemplou formas

contundentes de incomodar o saber dos alunos, levando-

-os a um novo pensar. O que ocorreu foi uma explanao e

abordagem histrica tradicional dos modelos atmicos com

ausncia de questes que propiciassem discusses, ou seja,

reproduziram um modelo de ensino contemplado durante

toda a sua vida escolar.

Durante o quinto encontro com a turma, foram feitas as

seguintes perguntas:

O que produz cor nos fogos de artifcio? Existe alguma

relao entre a cor e os tomos que constituem a matria?

O discurso implcito nessa pergunta era o de provocar

algum tipo de conito em relao ao modelo atmico de

Dalton, no qual o tomo a menor parte indivisvel da mat-

ria. Esse modelo seria insuciente para justicar o fenmeno

da produo de luz colorida quando da queima de fogos de

artifcio, ou seja, os licenciandos tinham em mente a prtica

predominante do discurso da histrica.

Os alunos discutiram a questo em grupo, resultando

nos dados coletados com respostas individuais e resumidas

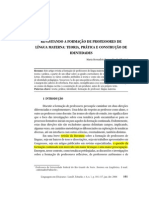

na Tabela 2.

A partir das respostas acima, percebemos que 91% dos

alunos vincularam a colorao emitida quando da queima de

fogos de artifcio existncia de corantes, ou seja, os alunos

no justicaram a cor por meio da utilizao de modelos

cientcos, no caso o atmico, pois acreditavam que a cor

emitida estava relacionada com a cor das substncias que

compunham o material combustvel desses fogos. O conhe-

cimento escolar no foi utilizado

para justicar um fenmeno do

cotidiano do aluno, conrman-

do uma viso substancialista

(Mortimer, 1995) da matria.

Os licenciandos no enten-

deram porque mesmo aps a

explanao, feita por eles no

quarto encontro, sobre modelos

atmicos, esse elo entre o fen-

meno e os modelos cientficos

no foi estabelecido. Eles no

perceberam que, durante essa

explanao, muito faltou para o predomnio do discurso

da histrica, mas sim o discurso da universidade, praticado

tambm pelas professoras desses alunos. Os licenciandos

acreditavam que as questes, formuladas por eles durante o

quinto encontro, seriam sucientes para gerar um conito,

Tabela 2: Concepes sobre causas das cores nos fogos de

artifcio.

RESPOSTAS

PORCENTAGEM

DOS ALUNOS

O que produz as cores so os quisu-

ques (suco de frutas em p colorido)

28%

Corantes 53%

Substncias quaisquer 9%

Plvora colorida 10%

A mediao do conhecimento no

contemplou formas contundentes de

incomodar o saber dos alunos, levando-

os a um novo pensar. O que ocorreu foi

uma explanao e abordagem histrica

tradicional dos modelos atmicos com

ausncia de questes que propiciassem

discusses, ou seja, reproduziram um

modelo de ensino contemplado durante

toda a sua vida escolar.

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

120

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

novas questes e um avano no saber. No entanto, os alunos

no foram atingidos e se utilizaram de suas concepes

simplistas e no cientcas para justicar o fenmeno sobre

o qual foram questionados.

No sexto encontro, os licenciandos propuseram a seguinte

questo:

Vocs saberiam dizer de que so feitos os fogos de

artifcio?

Novamente, os licenciandos tentaram praticar o discurso

da histrica com essa questo na tentativa de incomodar o

saber assumido pelos alunos.

Os dados obtidos a partir das respostas individuais dos

alunos, mas fruto de uma discusso em grupo, foram resu-

midos na Tabela 3.

Comparando a Tabela 2 com a 3, os licenciandos con-

rmaram que os alunos se detiveram nas caractersticas

macroscpicas e no utilizaram os modelos atmicos apre-

sentados em sala de aula e rediscutidos pelos licenciandos.

As explicaes dos alunos continuavam apoiadas no feno-

menolgico, no visvel e no nos modelos cientcos, no

abstrato.

No stimo encontro, foi utilizado um texto e este foi

lido pargrafo por pargrafo pelos alunos e explicitados

pelos licenciandos quando questionados sobre termos nele

utilizados. Aps a mediao da leitura, os licenciandos

solicitaram nova leitura individual com posterior discusso

entre os elementos do grupo.

Selecionamos uma parte do texto que fazia meno ao

modelo de Bohr e que, na opinio dos licenciandos, poderia

ser utilizado pelos alunos para justicar a cor dos fogos de

artifcio:

FOGOS DE ARTIFCIO: BONITO PARA OS OLHOS, UM

PERIGO PARA AS MOS!

[...] As cores produzidas em um show de fogos de arti-

fcio podem ser produzidas a partir de dois fenmenos: a

incandescncia e a luminescncia.

A incandescncia a luz produzida pelo aquecimento de

substncias. Quando se aquece um metal, por exemplo, ele

passa a emitir radiao infravermelha, que vai se modi-

cando at se tornar radiao visvel na cor branca. Isso ir

depender de qual temperatura atingida. Um exemplo de

incandescncia so as lmpadas, onde existe um lamento

Tabela 3: Concepes sobre a composio dos fogos de

artifcio.

RESPOSTAS

PORCENTAGEM

DOS ALUNOS

Plvora, bambu, cordo e quisuque,

palito de fsforo

30%

Corante, plvora, cordo e areia 50%

Plvora, corante ou plvora colorida,

areia, papel crepom e palito de fsforo.

20%

de tungstnio que aquecido e passa a produzir luz, a partir

da incandescncia.

A luminescncia a luz produzida a partir da emisso

de energia, na forma de luz, por um eltron excitado, que

volta para o nvel de energia menos energtico de um tomo.

Esta uma caracterstica de cada elemento qumico. Ou

seja, sais de sdio quando aquecidos, emitem luz amarela,

j os sais de estrncio e ltio produzem luz vermelha, os de

brios produzem luz verde e assim por diante. Os fogos de

artifcio utilizam deste fenmeno e desta variedade, uma vez

que h fogos das mais diversas cores. [...]

A utilizao do texto tinha como objetivo vericar se

ocorreria alguma evoluo conceitual no sentido da utili-

zao do modelo particulado da matria para justicar um

fenmeno. Os licenciandos rezeram a pergunta: O que

produz as cores nos fogos de artifcio? Existe alguma rela-

o entre a cor e os tomos que constituem a matria? As

respostas obtidas foram sintetizadas na Tabela 4.

Os licenciandos perceberam que 75% dos alunos

retiraram termos cientcos do texto para responder ao

questionamento, mas tais termos no foram utilizados da

maneira desejada, pois continuaram atribuindo substncia

a colorao e no aos elementos que a compem em funo

da excitao eletrnica, o que nos remete ao escrito por

Galagovsky e Adriz-Bravo (2001, p. 232, traduo nossa):

[...] muitas vezes vericamos a declamao de tex-

tos memorizados, porm com o passar do tempo

aprendizagens aparentemente corretas se desfazem,

aparecendo novamente ideias errneas, no corres-

pondentes ao modelo cientco apropriado.

De fato, embora os alunos tenham utilizado termos como

incandescncia e luminescncia, a justicativa, que consta

no texto em funo da excitao eletrnica, associada ao

modelo atmico de Bohr, no foi utilizada como hiptese

para justicar a cor.

Novamente os licenciandos tentaram se apoderar do dis-

curso da histrica, pois utilizaram um texto na tentativa de

Tabela 4: Concepes sobre colorao dos fogos aps leitura

do texto.

CONCEPES

PORCENTAGEM

DOS ALUNOS

Produz cor devido a dois fenmenos: in-

candescncia e luminescncia causadas

por uma substncia.

30%

Produz cor porque tem alguma substn-

cia nela que d origem a incandescncia

e luminescncia.

45%

porque sem energia os fogos no iam

produzir cor, pois tem algum composto

que produz essa cor.

25%

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

121

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

provocar uma insatisfao com a justicativa macroscpica

sobre a colorao, ou seja, a cor dos fogos est associada

cor da substncia. No entanto, a forma como mediaram o tex-

to, comum entre professores em formao, demonstra uma

expectativa de que a simples leitura do texto permitiria que

os alunos chegassem s concluses desejadas. Entretanto, a

leitura deveria ter sido mediada com novas questes e novas

provocaes para uma melhor compreenso dos signicados

cientcos contidos no texto.

Os licenciandos, de um modo geral, queixaram-se da

diculdade em saber qual questo fazer aps uma resposta

considerada inadequada aos seus propsitos. No foram

capazes de produzir um retorno com uma nova questo para

produzir uma nova hiptese e sentiram-se despreparados para

a mediao da leitura.

Nos dois ltimos encontros, os licenciandos tentaram

fazer nova provocao por meio da utilizao de um expe-

rimento. Pretendiam que os alunos

produzissem hipteses nas quais

os modelos atmicos fossem uti-

lizados na justicava da colorao

nas luzes emitidas pelos fogos de

artifcio. O discurso da histrica

foi planejado, mas s ser conside-

rado efetivo se produzir um avano

no saber do aluno.

Resumiremos o procedimento experimental: colocou-se

lcool anidro em um cadinho e este foi queimado, produzindo

uma chama uniforme. Foram utilizadas trs solues: con-

tendo gua e sal de cloreto de brio; gua e sal de cloreto de

cromo; e gua e sal de cloreto de estrncio. Essas solues

foram colocadas em trs borrifadores cobertos com papel

fosco. Em seguida, as solues foram borrifadas em direo

a chama, uma por uma. Cada soluo produziu uma cor

caracterstica, ou seja, a soluo de cloreto de brio emitiu

chama de colorao rosa, j a soluo de cloreto de cromo

formou chama de colorao verde e nalmente a soluo de

cloreto de estrncio emitiu a cor vermelha.

Os licenciandos zeram a seguinte questo aos alunos:

Por que as chamas de diferentes sais produziam cores distin-

tas? Novamente os alunos associaram a colorao da chama

com a cor da soluo. Eles acreditavam, por exemplo, que

se a soluo de sal brio emitiu uma colorao rosada, ento

o sal de brio apresentaria essa cor tambm.

Os licenciandos mostraram aos alunos que as solues

eram todas incolores. Solicitaram aos alunos a formao

de uma nova hiptese para a colorao da chama, mas os

alunos, percebendo que erraram, caram aguardando dos

licenciandos a resposta correta, caracterizando a prtica do

discurso do mestre, pois nele o professor o detentor do

conhecimento sem possibilidade de contestao por parte do

aluno e, de fato, foi o discurso praticado pelos licenciandos.

Quando questionados, durante a disciplina de estgio

supervisionado da razo de no terem gerado novas pro-

vocaes, os licenciandos disseram no saber mais o que

fazer para que os alunos entendessem. Consequentemente,

justicaram as diferentes coloraes das chamas utilizando

partes do texto que relacionavam a cor da chama com a ex-

citao eletrnica. Os alunos no contestaram e aceitaram

aquilo como verdade.

Os licenciandos, por falta de tempo, no tiveram a oportu-

nidade de saber se houve uma captura desse discurso perce-

bida por meio de uma atuao nova perante situao similar.

Consideraes nais

Percebemos que quando o aluno questionado sobre o

que o tomo, o modelo mental que prevalece o modelo

de Dalton, embora o aluno no tenha a concepo de que

modelo uma criao cientca e no uma entidade real.

Esse modelo no utilizado para pensar a matria como um

modelo particulado, pois as explicaes para a colorao dos

fogos de artifcio foram sempre baseadas no que os sentidos

humanos podem perceber, ou

seja, a colorao da chama foi

associada colorao dos sais,

independentemente dos esforos

dos licenciandos para a utilizao

dos modelos atmicos para expli-

citar esse fenmeno.

Nossa hiptese de que,

como os modelos atmicos so

inseridos em uma unidade estanque e no conectada para

estabelecer modelos para a matria e, portanto, para as

substncias, os alunos no conseguiram utilizar os modelos

criados para os tomos para fornecer explicaes atomistas

para um fenmeno cotidiano, ou, ainda, a forma como os

conceitos foram abordados no lhes permitiu entender como

se constri cincia e que esta est em constante modicao.

Uma alternativa, talvez, mais profcua seria iniciar o

ensino de qumica pela explicao de como os modelos cien-

tcos se constituem historicamente como criaes mentais

de um mundo invisvel. Dessa forma, acreditamos que os

alunos melhorariam seus modelos mentais (Borges, 1997)

sobre a matria a partir de modelos atmicos.

Por outro lado, os licenciandos idealizadores da pesquisa

aplicada, embora pretendessem agir como provocadores,

permitiram a predominncia dos discursos da universidade

e do mestre, resultando em pouco avano no saber por parte

do aluno, pois:

[...] os efeitos no muito favorveis associados tanto

ao Discurso do Mestre como ao da Universidade

devem ser entendidos como resultado do domnio

prolongado destes discursos sobre a cena escolar.

Quando estabelecidos de maneira eventual ou res-

pondendo a uma situao especca, eles podem,

por meio de diferentes efeitos, contribuir para que o

aprendiz se mobilize para aprender. (Villani e Barolli,

2006, p. 167)

Os licenciandos no conseguiram estruturar questes e

Percebemos que quando o aluno

questionado sobre o que o tomo, o

modelo mental que prevalece o modelo

de Dalton, embora o aluno no tenha a

concepo de que modelo uma criao

cientfica e no uma entidade real.

Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA

122

Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013

mediaes pedaggicas que permitissem a expresso dos

modelos mentais dos alunos sobre a matria a partir do que

lhes foi ensinado na sala de aula. A pesquisa sobre a prpria

prtica os fez reetir sobre aquilo que consideravam solu-

o para uma problemtica to delicada, como o ensino de

modelo por meio do uso da experimentao, instigando-os

a novas tentativas futuras, talvez mais profcuas e menos

idealizadoras.

Os licenciandos perceberam que a elaborao de mode-

los mentais pelos alunos na explicitao de um fenmeno

qumico no ocorre de uma forma abrupta, com uma questo

problematizadora, um experimento ou um texto, necessrio

elaborar novas questes, pensar novas formas de mediar e

persistir no estudo das diculdades dos alunos, como bem

consideram Greca e Moreira (2002, p. 36):

[...] as diculdades conceituais enfrentadas pelos

estudantes em relao a um determinado campo con-

Referncias

BORGES, A.T. Um estudo de modelos mentais. Rev. Investi-

gaes em Ensino de Cincias, v. 2, n. 3, 1997.

BUNGE, M. La investigacion cientica. Barcelona: Ariel,

1976.

CARVALHO, G.C. e SOUZA, C.L. Qumica: de olho no mundo

do trabalho. So Paulo: Scipione, 2007.

CARVALHO, A.M.P. Uma metodologia de pesquisa para ana-

lisar os processos de ensino e aprendizagem em salas de aula. In.

GRECA, I.M. e SANTOS, F.M.T. Pesquisa em ensino de cincias

no Brasil e suas metodologias. Iju: Ed. Uniju, 2006.

CARROL, J.M. e OLSON, J.R. Mental models in human-

computer interaction. In. HELANDER, M. (Org.). Handbook of

human-computer interaction. Amsterdam: Elsevier, 1988.

CHASSOT, A. Alfabetizao cientca. Iju: Ed. Uniju, 2001.

______. Sobre provveis modelos de tomos. Qumica Nova

na Escola, n. 3, maio 1996.

FELTRE, R. Fundamentos da qumica qumica, tecnologia

e sociedade. 4. ed. So Paulo: Moderna, 2005.

GALAGOVSKY, L. e ADRIZ-BRAVO, A. Modelos e ana-

logas en la enseanza de las ciencias naturales. El concepto de

modelo didctico e analgico. Enseanza de Las Ciencias, v. 19,

n. 2, p. 231-242, 2001.

GAROFALO, A. Housing electrons: relating quantum numbers,

energy levels, and electron conguration. Journal Chemical

Education, v. 74, n. 6, p. 709, 1997.

GRECA, I.M. e MOREIRA, M.A. Alm da deteco de

modelos mentais dos estudantes uma proposta representacional

integradora. Rev. Investigaes em Ensino de Cincias, v. 7, n.

1, p. 31-53, 2002.

LOPES, A.C. Livros didticos: obstculos ao aprendizado da

cincia qumica. Qumica Nova, v. 1, n. 3, p. 254-261, 1992.

MELO, M.R. Estrutura atmica e ligaes qumica uma

abordagem para o ensino mdio. 2002. Dissertao (Mestrado)

- Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.

MASKILL, R. e JESUS, H.P. Asking model questions. Educa-

tion in Chemistry, v. 32, n. 5, p. 132-134, 1997.

MORTIMER, E.F. Concepes atomistas dos estudantes.

Qumica Nova na Escola, v. 1, maio 1995.

NAKHLEH, M.B. Why some students dont learn chemistry.

Journal of Chemical Education, v. 69, n. 3, mar. 1992.

NOGUEIRA NETO, A.C. e DIAS, J.R.G. Qumica para o

ensino mdio. 2. ed. So Paulo: IBEP, 2005.

PERUZZO, F.M. e CANTO, E.L. Qumica na abordagem do

cotidiano; v. 1. 2. ed. So Paulo: Moderna, 1998.

______. Qumica na abordagem do cotidiano; v. nico. 3. ed.

So Paulo: Moderna, 2007.

PIMENTEL, G.C. e SPRATLEY, R.D. Understanding chem-

istry. London: Holden-Day, 1971.

POZO, J.I. e CRESPO, M.A.G. A aprendizagem e o ensino de

cincias do conhecimento cotidiano ao conhecimento cientco.

5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

SOUZA, V.C.A.; JUSTI, R. e FERREIRA, P.F.M. Analogias

utilizadas no ensino dos modelos atmicos de Thomson e Bohr:

uma anlise crtica sobre o que os alunos pensam a partir delas.

Rev. Investigaes em Ensino de cincias, v. 2, n. 1, p. 7-28, 2006.

VILLANI, A. e BAROLLI, E. Os discursos do professor e o

ensino de cincias. Pro-Posies, v. 17, n. 1, jan./abr./2006.

Abstract: Teaching and Learning Difculties about Atomic Models in Chemistry. Studies show the importance of adequate conception of what is scientic

model. In chemistry we work with several models and learners elaborate mental models that may or may not approach the scientic models. In this paper, we

present the application of text and experiment a group of high school, which had been exposed to the historical development of atomic models to evaluate the

students ability to use the theory in the classroom captured in the survey of hypotheses to explain everyday phenomena. We try to lift the limitations of the

strategies applied by both proponents of undergraduate research required on teacher training course of UFS, as assessed by the mediation of the didactic type

of Speeches of the teacher (Villani e Barolli, 2006) prevalent in the application of research.

Key words: atomic models; training of teachers; Speeches of the teacher.

ceitual no podem ser contornadas de golpe algo

assim como tentar a mudana conceitual a partir de

uma nica situao insatisfatria seno que elas

seriam superadas progressiva e lentamente.

Essa avaliao crtica e reexiva s foi possvel a partir

da pesquisa da prpria prtica, auxiliada pela docente orien-

tadora e seus colegas de licenciatura, permitindo uma viso

mais realista sobre a atuao docente desses licenciandos.

Marlene Rios Melo (marlenemelo@terra.com.br), bacharel em Qumica e Qumica

tecnolgica pela Universidade de So Paulo (USP); licenciada em Qumica pela

Faculdade Oswaldo Cruz, mestre em Qumica Inorgnica, com linha de pesquisa em

Ensino de Qumica, pela Unicamp; doutora em Ensino de Cincias e Matemtica

pela USP, professora adjunto do Departamento de Qumica e vinculada ao Ncleo

de Ps-Graduao em Ensino de Cincias e Matemtica da UFS. So Cristovo,

SE BR. Edmilson Gomes de Lima Neto (netoquim_88@hotmail.com), licenciado

em Qumica pela UFS, professor de Qumica em escola particular de ensino

mdio de Aracaju. Aracaju, SE BR.

Você também pode gostar

- Emoções e SentimentosDocumento6 páginasEmoções e SentimentosCleber Max Vieira GasquesAinda não há avaliações

- Processo de Luto TCCDocumento4 páginasProcesso de Luto TCCNayara S. Nunes100% (2)

- Jogos QuímicaDocumento44 páginasJogos QuímicaAdriano Costa100% (1)

- Analogias Utilizadas No Ensino Dos Modelos Atômicos de Thomson e BohrDocumento22 páginasAnalogias Utilizadas No Ensino Dos Modelos Atômicos de Thomson e BohrrobsonssoutoAinda não há avaliações

- Artigo para AD EF9Documento18 páginasArtigo para AD EF9Elton RodriguesAinda não há avaliações

- Texto 2 - Recursos Didáticos UnBDocumento9 páginasTexto 2 - Recursos Didáticos UnBLuis Henrique Oliveira Da CostaAinda não há avaliações

- Artigo Cientifico Modelo AtomicoDocumento6 páginasArtigo Cientifico Modelo Atomiconathanquintanilha2017Ainda não há avaliações

- 2789 Eletiva 2024Documento10 páginas2789 Eletiva 2024Alane LimaAinda não há avaliações

- Modelos AtomicosDocumento12 páginasModelos AtomicosEdivandoAlvesAinda não há avaliações

- A Importância Da Experimentação No Ensino de QuímicaDocumento24 páginasA Importância Da Experimentação No Ensino de QuímicaKagarro UtakataAinda não há avaliações

- Trabalho Ev127 MD1 Sa16 Id9729 26092019205816Documento8 páginasTrabalho Ev127 MD1 Sa16 Id9729 26092019205816silvania sousaAinda não há avaliações

- Anti-Projecto Seminario 2015Documento12 páginasAnti-Projecto Seminario 2015antonio assunção afonso AfonnsoAinda não há avaliações

- Educação PassivaDocumento11 páginasEducação Passivametamorfose_23Ainda não há avaliações

- Dialnet ModeloDeDrudeEAInteracaoDaLuzComAMateria 8085581Documento28 páginasDialnet ModeloDeDrudeEAInteracaoDaLuzComAMateria 8085581gysmouraAinda não há avaliações

- QNEsc Analogias No Ensino de QuimicaDocumento10 páginasQNEsc Analogias No Ensino de QuimicaDiego NascimentoAinda não há avaliações

- 23 4Documento21 páginas23 4perla6009Ainda não há avaliações

- Lima, Silva, 1997Documento5 páginasLima, Silva, 1997Jeniffer ToledoAinda não há avaliações

- Silva e Catelli - Os Modelos Na CiênciaDocumento9 páginasSilva e Catelli - Os Modelos Na CiênciaAna CarneiroAinda não há avaliações

- SínteseDocumento16 páginasSínteseasdasd sadAinda não há avaliações

- Narrativa Reflexiva - Instrumento Que Favorece A Formação de Professores de QuímicaDocumento9 páginasNarrativa Reflexiva - Instrumento Que Favorece A Formação de Professores de QuímicasicodaAinda não há avaliações

- (Re) Significando Concepções de Ciências de Futuros Professores de QuímicaDocumento10 páginas(Re) Significando Concepções de Ciências de Futuros Professores de QuímicaMacilene AraujoAinda não há avaliações

- Oficina Temática Uma Proposta Metodológica para o Ensino Do Modelo Atômico de BohrDocumento15 páginasOficina Temática Uma Proposta Metodológica para o Ensino Do Modelo Atômico de BohrGiovanna StefanelloAinda não há avaliações

- Laburú e Gouveia - A Aprendizagem Da Representação Dos Circuitos ElétricosDocumento11 páginasLaburú e Gouveia - A Aprendizagem Da Representação Dos Circuitos ElétricosRaian SânderAinda não há avaliações

- 03 - A Experimentação No Ensino de Química e CiênciasDocumento6 páginas03 - A Experimentação No Ensino de Química e Ciênciasgalindo2105Ainda não há avaliações

- Investigações Envolvendo Livros Didáticos de Matemática Do Ensino Médio: A Trajetória de Um Grupo de PesquisaDocumento19 páginasInvestigações Envolvendo Livros Didáticos de Matemática Do Ensino Médio: A Trajetória de Um Grupo de PesquisaJosé LorranAinda não há avaliações

- Construção de Modelos Moleculares Com Material Alternativo eDocumento14 páginasConstrução de Modelos Moleculares Com Material Alternativo eLucasHenriqueAinda não há avaliações

- Ensino de Fisica Moderna No Ensino Medio Uma PropoDocumento17 páginasEnsino de Fisica Moderna No Ensino Medio Uma PropoSilva CorreaAinda não há avaliações

- Artigo Bioética ModelosDocumento13 páginasArtigo Bioética ModelosMarciano SantosAinda não há avaliações

- SKOVSMOSE - Desafios Da Reflexão em Educação Matemática CríticaDocumento7 páginasSKOVSMOSE - Desafios Da Reflexão em Educação Matemática CríticaPatric MenezesAinda não há avaliações

- Banner Juscelino PDFDocumento1 páginaBanner Juscelino PDFSimoneHelenDrumondAinda não há avaliações

- Texto 1 - Analogias e Metáforas No Cotidiano de ProfessorDocumento13 páginasTexto 1 - Analogias e Metáforas No Cotidiano de ProfessorsamteiAinda não há avaliações

- ATIVIDADE 4 - Esquema (Mapa Conceitual) e ResumoDocumento2 páginasATIVIDADE 4 - Esquema (Mapa Conceitual) e ResumoVictor Firmino de AraújoAinda não há avaliações

- EquilibrioDocumento13 páginasEquilibrioanon-355055100% (1)

- Modelagem MatemáticaDocumento12 páginasModelagem Matemáticagersonfn5656Ainda não há avaliações

- Cópia de 9 CIENCIASDocumento22 páginasCópia de 9 CIENCIASAline Vanessa Silva SantosAinda não há avaliações

- Maria Bernadete OliveiraDocumento17 páginasMaria Bernadete OliveiraFranciela ZamariamAinda não há avaliações

- Modelos Didáticos para o Ensino de CiênciasDocumento11 páginasModelos Didáticos para o Ensino de CiênciasTati AlvesAinda não há avaliações

- Slide GEMATEC - Apresentação Do Multiverso - Final (2017)Documento29 páginasSlide GEMATEC - Apresentação Do Multiverso - Final (2017)jonhAinda não há avaliações

- Reações de Combustão e Impacto AmbientalDocumento7 páginasReações de Combustão e Impacto AmbientalAdriana Ferreira BarbosaAinda não há avaliações

- 000593450 (1)Documento178 páginas000593450 (1)imperador.luizAinda não há avaliações

- Anexo 1 - A Didatica Da MatematicaDocumento9 páginasAnexo 1 - A Didatica Da MatematicaAlessandra PachecoAinda não há avaliações

- 054adm - Teorias e Modelos Nas Ciências AdmDocumento9 páginas054adm - Teorias e Modelos Nas Ciências AdmLuis Julio Carlos PiresAinda não há avaliações

- 10783-Texto Do Artigo-36208-1-10-20130502Documento22 páginas10783-Texto Do Artigo-36208-1-10-20130502Artur CoelhoAinda não há avaliações

- Resumo - Thomas KuhnDocumento2 páginasResumo - Thomas KuhnLeonardo SantosAinda não há avaliações

- 945 7740 1 PBDocumento12 páginas945 7740 1 PBTiempox YZAinda não há avaliações

- Quimica - e - Arte - para - A - Antigopdf PT-BRDocumento7 páginasQuimica - e - Arte - para - A - Antigopdf PT-BRMaria Bento MariaAinda não há avaliações

- Saber Científico Vs Saber EscolarDocumento12 páginasSaber Científico Vs Saber EscolarOscar VelezAinda não há avaliações

- Lig Quimica JustiDocumento11 páginasLig Quimica JustiAnalice de Almeida LimaAinda não há avaliações

- 4437 27903 1 PBDocumento4 páginas4437 27903 1 PBLucia HelenaAinda não há avaliações

- Fichamento Do Livro de NardiDocumento8 páginasFichamento Do Livro de NardiIldema AragãoAinda não há avaliações

- A Radioatividade e o Ensino de Quimica em Tema para DebateDocumento5 páginasA Radioatividade e o Ensino de Quimica em Tema para DebateBrunoAinda não há avaliações

- Saber Escolar e Saber CientíficoDocumento12 páginasSaber Escolar e Saber CientíficoOscar VelezAinda não há avaliações

- 01 - Breve Exame Ontologico Do Complexo Educacional Os Professores em FocoDocumento22 páginas01 - Breve Exame Ontologico Do Complexo Educacional Os Professores em FocojlopezAinda não há avaliações

- A Dialética No Método de Ensino Jurídico - Uma Imagem Autopoiética Da Sala de AulaDocumento27 páginasA Dialética No Método de Ensino Jurídico - Uma Imagem Autopoiética Da Sala de AulaBeto PaesAinda não há avaliações

- Jonei Cerqueira Barbosa 3Documento8 páginasJonei Cerqueira Barbosa 3giselefernanda_1Ainda não há avaliações

- ART3 Vol4 N3 PDFDocumento12 páginasART3 Vol4 N3 PDFPaulo DembiAinda não há avaliações

- A Obra de Francisco Varela Como Uma Teoria de AprendizagemDocumento13 páginasA Obra de Francisco Varela Como Uma Teoria de AprendizagemMariana VivasAinda não há avaliações

- Teorias Da Aprendizagem As Emocoes HumanasDocumento17 páginasTeorias Da Aprendizagem As Emocoes HumanasLeonardo Pereira da CostaAinda não há avaliações

- Analogias Estruturalmente Mapeadas para o Ensino de QuímicaNo EverandAnalogias Estruturalmente Mapeadas para o Ensino de QuímicaAinda não há avaliações

- Revendo A Coordenação e A Subordinação Nas Gramáticas e No Ensino Do Português PDFDocumento11 páginasRevendo A Coordenação e A Subordinação Nas Gramáticas e No Ensino Do Português PDFrsebrian100% (1)

- Paper Estagio Educação InfantilDocumento17 páginasPaper Estagio Educação InfantilCamila100% (3)

- Transtornos de AprendizagemDocumento87 páginasTranstornos de AprendizagemRH SiebertAinda não há avaliações

- Cópia de Libras Com GabaritoDocumento5 páginasCópia de Libras Com GabaritoSchleger C. LeleAinda não há avaliações

- CatitimiaDocumento1 páginaCatitimiaJosé Mayer0% (2)

- (Final) Referencial Organizador Da EjaDocumento246 páginas(Final) Referencial Organizador Da EjaAlisson Costa LisboaAinda não há avaliações

- Mapa Mental Do Livro ExecuçãoDocumento11 páginasMapa Mental Do Livro ExecuçãoFrederico MunizAinda não há avaliações

- As Três Ondas Na Terapia ComportamentalDocumento30 páginasAs Três Ondas Na Terapia ComportamentalMaria Estela Martins SilvaAinda não há avaliações

- 7 - AprendizagemDocumento29 páginas7 - AprendizagemRômulo BauthAinda não há avaliações

- Entre Sopros e Assombros Estetica e Expe PDFDocumento316 páginasEntre Sopros e Assombros Estetica e Expe PDFLeonardo Carbonieri CampoyAinda não há avaliações

- Fernandopestana Portugues Questoescespe Modulo06 001Documento29 páginasFernandopestana Portugues Questoescespe Modulo06 001Cludiney GomesAinda não há avaliações

- PSICOLOGIA (S) - SINGULAR OU PLURAL, Fabio TháDocumento12 páginasPSICOLOGIA (S) - SINGULAR OU PLURAL, Fabio TháNathália RodriguesAinda não há avaliações

- BORGES NETO - Historia Da Linguistica No BrasilDocumento10 páginasBORGES NETO - Historia Da Linguistica No Brasilfabio_mesqAinda não há avaliações

- 3 Husserl-Intencionalidade e FenomenologiaDocumento9 páginas3 Husserl-Intencionalidade e FenomenologiaAntonio CavalcanteAinda não há avaliações

- 7 Pilares para o Mentalismo 1 PDFDocumento28 páginas7 Pilares para o Mentalismo 1 PDFRodrigo Santos100% (1)

- Teorias e Técnicas ΨDocumento13 páginasTeorias e Técnicas Ψlarissa Alves100% (1)

- Metafora Na LibrasDocumento21 páginasMetafora Na LibrasJeamille De Lima CostaAinda não há avaliações

- Representação Social: Transformando o "Estranho" em "Familiar"Documento30 páginasRepresentação Social: Transformando o "Estranho" em "Familiar"Roger e Nessa FernandesAinda não há avaliações

- 5º Gabarito 1º DiaDocumento95 páginas5º Gabarito 1º DiaDanilo SalesAinda não há avaliações

- Programa Aprendizagens Essenciais PDFDocumento9 páginasPrograma Aprendizagens Essenciais PDFlagoa1972Ainda não há avaliações

- 3 - DDS - 1 Á 17 Assuntos A Serem AbordadosDocumento6 páginas3 - DDS - 1 Á 17 Assuntos A Serem AbordadosJorge Dorr100% (1)

- Questões de Exame - FilosofiaDocumento21 páginasQuestões de Exame - FilosofiaDiogo Esteves100% (1)

- TCC - Projeto - Rafaela Carvalho Atualizado 30.05Documento9 páginasTCC - Projeto - Rafaela Carvalho Atualizado 30.05Rafaela CarvalhoAinda não há avaliações

- Atividade 2 - Let - Prática de Ensino Da Língua Inglesa i - 52-2024Documento8 páginasAtividade 2 - Let - Prática de Ensino Da Língua Inglesa i - 52-2024admcavaliniassessoriaAinda não há avaliações

- CategoriaDocumento11 páginasCategoriaAlexandre EsmeraldoAinda não há avaliações

- Proposta Curricular Pedagogica Anos Iniciais-2019-ColatinaDocumento432 páginasProposta Curricular Pedagogica Anos Iniciais-2019-ColatinaETEVALDO OLIVEIRA LIMA0% (1)

- Bateria Neuropsicologica para Adultos Com TdahDocumento7 páginasBateria Neuropsicologica para Adultos Com TdahDiogenes Carlos100% (1)