Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

"Abeirando": Navegação Igaruana em Sítios E Rotas Na Amazônia Estuarina

"Abeirando": Navegação Igaruana em Sítios E Rotas Na Amazônia Estuarina

Enviado por

Herick Lyncon Antunes RodriguesTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

"Abeirando": Navegação Igaruana em Sítios E Rotas Na Amazônia Estuarina

"Abeirando": Navegação Igaruana em Sítios E Rotas Na Amazônia Estuarina

Enviado por

Herick Lyncon Antunes RodriguesDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Revista OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 28-48, 2023.

ISSN: 1982-3878

João Pessoa, PB, DGEOC/CCEN/UFPB – http://www.okara.ufpb.br

“ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM

SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

José Guilherme Santos Fernandes

Universidade Federal do Pará

Daniel Santos Fernandes

Universidade Federal do Pará

Lyanh Lopes Pinto

Universidade Federal do Pará

Marcos Cesar da Rocha Seruffo

Universidade Federal do Pará

RESUMO

O objetivo deste trabalho é reconhecer a herança cultural ameríndia na costa atlântica

amazônica e promover a identidade autóctone para o desenvolvimento local. Para tanto,

através de pesquisas in situ, com levantamentos arqueológicos e etnohistóricos e a

pesquisa documental, reiteramos a hipótese de movências de populações ameríndias e

Quilombolas na região, o que legou vestígios em artefatos e também na memória dos

nativos e em suas práticas laborais, assim como na toponímia, levando-nos a considerar

sítios e rotas no estabelecimento das populações igaruanas, em suas migrâncias e trocas

interculturais. Certamente esta aproximação de povos a partir do estuário amazônico,

mais que a construção de territorialidades, é o reconhecimento de imbricações de etnias

na antropização da Amazônia mediante a navegação costeira, “abeirando” o litoral.

Palavras-chave: antropização, autóctones, navegação, estuário amazônico.

“ABEIRANDO”: Igaruana navigation in sites and

routes in the estuarine Amazon

ABSTRACT

The objective of this work is to recognize the Amerindian cultural heritage on the Amazon

Atlantic coast and to promote the autochthonous identity for local development.

Therefore, through in situ research, with archaeological and ethnohistorical surveys and

documentary research, we reiterate the hypothesis of movements of Amerindian and

Quilombola populations in the region, which left traces in artifacts and also in the memory

of the natives and in their work practices, as well as in toponymy, leading us to consider

sites and routes in the establishment of the Igaruan populations, in their migrations and

intercultural exchanges. Certainly, this approximation of peoples from the Amazon

estuary, more than the construction of territorialities, is the recognition of ethnic

imbrications in the anthropization of the Amazon through coastal navigation, “bordering”

the coast.

Keywords: anthropization, autochthones, navigation, amazonian estuary.

OKARA: Geografia em debate, v.17, n.1, p. 28-48, 2023

FERNANDES, J. G. S.; FERNANDES, D. S.; PINTO, L. L.; SERUFFOS, M. C. R. 29

INTRODUÇÃO

Na composição musical Pacará, do poeta e compositor paraense Ruy Guilherme

Paranatinga Barata (1920-1990), temos a descrição da maré na confluência da

baía do Marajó com o oceano Atlântico, mais precisamente na costa do município

da Vigia, contigua ao território de São Caetano de Odivelas (ver Figura 1), na

microrregião do Salgado paraense. Por sinal, os dois municípios localizam-se no

que podermos classificar em uma “esquina”, entre a baía do Marajó, oriunda da

foz do rio Pará, e o oceano Atlântico, no litoral paraense, o que designamos como

Amazônia Atlântica.

Pacará, Pacarazinho,

sou teu mestre-professô,

arrepara os beiço d’água,

que lá fora se formô.

Toma tento no repique,

que o vento já repicô.

Maré cheia, ô maré cheia, ô maré cheia,

ô maré cheia, tão cheia de mar.

(Letra da composição musical Pacará, de Ruy Barata)

Figura 1. Mapa de localização de São Caetano de Odivelas e áreas contíguas.

Fonte: Laboratório de Análise da Informação Geográfica/UFPA.

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

30 “ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

Pela localização, além de ser o encontro de dois portentosos corpos d’água – baía

oriunda de foz de rio, de um lado, e oceano, de outro – em fluxos, por vezes,

contrários, ainda há o posicionamento desse amplo território costeiro dos dois

municípios logo abaixo da linha do Equador – a latitude da cidade de São Caetano

de Odivelas é 0º45’S e da Vigia 0º51’S –, o que implica em marés de grande

volume e velocidade em razão da proximidade equatorial, com bulbos com

variações médias de 4 a 5 metros, vistas como pertencentes à Costa de

Manguezais de Macromaré da Amazônia (CMMA), conforme atesta Souza Filho

(2005).

O poeta, construindo uma composição imagética, atenta-nos que, face ao rebuliço

causado pelas águas oceânicas que se aproximam da costa – “arrepara os beiços

d’água / que lá fora se formô” –, o navegante deve “tomar tento” (prestar

atenção, ficar atento) para essa maré violenta e implacável, que atinge os

desavisados que ousam se lançar nas águas circundantes da região em que

deságuam os rios Mojuim e Mocajuba, entre a Ponta da Tijoca – do tupi tyjioca

‘lugar de muita espuma, escumadeira’ (BUENO, 2008), o que lembra forte

arrebentação do mar nas pedras e bancos de areia da região – e a Ponta do Taipú

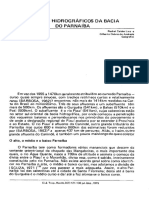

(Figura 2). Nesta região, além da forte correnteza advinda das marés de enchente

e de vazante, existem numerosos bancos de areia – Coroa das Gaivotas, Coroa do

Fuzil, Coroa do Bragança, Baixo do Espadarte – e formações rochosas – a exemplo

de formações em frente à comunidade do Tapari, na ilha do Mutucal, município

de Curuçá – que potencializam as correntezas, tocadas pelo vento abundante, o

que implica em velocidade de 4 a 6 nós (7,4 a 11,1 Km/hora) o ritmo do mar nesta

região (DHN, 1962), tanto em baixamar quanto em preamar: com o impacto da

correnteza nestes obstáculos naturais é de se ouvir ao longe a força das marés,

em repique marítimo marcante.

Figura 2. Carta Náutica do Cabo Maguari à Ponta Boiuçucanga.

Fonte: Diretoria de Hidrografia e Navegação, 2017 – Marinha do Brasil.

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

FERNANDES, J. G. S.; FERNANDES, D. S.; PINTO, L. L.; SERUFFOS, M. C. R. 31

Também o poeta sentencia que “o mar não tem cabelo / e o vento não tem

mulher”, em outra parte de sua composição, lembrando-nos, em especial aos

nautas, que navegar por aquelas paragens significa saber que inexistem amarras

no mar para que as embarcações se segurem durante a força das marés, e que

qualquer vacilo pode acarretar no encalhe das embarcações nos bancos de areia e

rochas ou, ainda pior, no naufrágio. Não há notícias ao certo, mas é fato que

desde a viagem de Francisco Caldeira Castelo Branco (1566-1619), capitão-mor

português que fundou a cidade de Belém do Grão Pará (1616), ou simplesmente

Belém do Pará, há referência à dificultosa navegação do litoral compreendido

entre São Luís do Maranhão e a capital do Estado do Pará, em vista da

extremamente recortada costa de rias, com sem número de baías, ilhas e foz de

rios, evitando a realização de navegação mais regular, visto que além do litoral

acidentado ainda há as fortes correntes marítimas, que tendem a lançar os barcos

para alto mar. Diz-nos o capitão Antônio Pereira, da expedição de Castelo Branco

ao chegar na confluência do oceano Atlântico com o rio Pará:

Chegadas a este grande rio, e tendo andado 150 léguas pela

costa, e o rio tem de largo 120 léguas, tudo água doce até

entrar no mar 60 léguas, em aquele tempo trazia mui furiosa

corrente por ser inverno, entrou a Armada por um braço

estreito que está na ponta a que chamam Saparará, na parte

leste, e não dando que da mais largura do rio fomos sempre

por entre ilhas caminhando pelo rio acima (apud AMARAL,

2004, p.55).

Datada de janeiro de 1616, esta Relação da expedição lusitana pode ser

considerada uma das primeiras referências à dificultosa navegação da costa

paraense. Mas certamente não é a única, o que já havia sido atentado, ainda no

século XVII, pelo jesuíta João Filipe Bettendorff, que se estabeleceu em 1661 no

Maranhão e depois no Pará. Como resultado dessa experiência no norte do Brasil

escreveu Crônica da missão dos padres da Companhia de Jesus no Estado do

Maranhão (1699). Nesta obra, em diversos momentos, trata de episódios que

envolvem direta ou indiretamente a navegação da costa entre Pará e Maranhão,

posto que com frequência os religiosos se deslocavam neste trecho, entre Belém

e São Luís e vice-versa, em atendimento à missão que a Companhia de Jesus

desenvolveu ao longo do século XVII. Ao tratar da navegação costeira pela ilha do

Maranhão, afirma a necessidade de cautela por parte dos pilotos por haver costas

muito perigosas, “principalmente da baía do Maracanã por diante, em razão dos

baixos chamados Tijoca, onde perigam e se perdem as embarcações às vezes

menos acauteladas, por se fiarem demasiadamente e chegarem muito para a

terra” (BETTENDORFF, 2010, p.11).

Ainda nesta obra, um episódio marcante decorrente da perigosa navegação pela

região da Ponta da Tijoca diz respeito ao naufrágio do governador geral do

Maranhão Pedro de Melo e Albuquerque, procedente de São Luís em chegada ao

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

32 “ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

Pará, quando encalha nos baixios: “estão na barra uns baixios chamados de Tijoca,

nos quais deram pela pouca notícia, ou pela pouca cautela do prático, de sorte

que lhes ficou lugar para acudir ao menos à vida do governador e de alguns dos

outros mais” (Idem, p.73). Tiveram tempo ainda, antes que a embarcação se

desmontasse levada pelas ondas e batendo nos rochedos, de chamar socorro de

outras embarcações dos indígenas da ilha do Sol (atual ilha de Colares), que

resgataram grande parte da tripulação. No entanto, não puderam ser socorridos

de imediato os padres Nicolau Teixeira e Francisco Pires, e ainda um terceiro

irmão, que se lançaram à sorte na correnteza, em balsas improvisadas. Ao sabor

da maré foram dar na costa da ilha do Marajó, o que lhe custou a vida, pois foram

capturados, mortos e comidos pelos indígenas canibais da etnia Aruã.

Provavelmente este episódio seja um dos motivos que logo os portugueses

buscaram caminho alternativo terrestre para a comunicação entre São Luís e

Belém (CAPISTRANO DE ABREU, 1930).

Este mesmo autor, citando Padre Antônio Vieira, já dizia que os ventos alíseos e as

correntes marítimas equatoriais – notadamente a corrente do Golfo –, originadas

no Atlântico entre a África e o Brasil, eram extremamente violentas na costa norte

e empurravam qualquer embarcação para longe do continente, em direção ao

Caribe:

é notável a força que em todo aquelle cotovello de costa faz o

ímpeto da corrente, levando após si não só tanta parte da

mesma terra que tem comido, mas ainda aos próprios céos e

os ventos que em companhia das águas e como arrebatados

dellas, correm perpetuamente de Léste a Oéste. Com esta

contrariedade continua das águas e dos ventos, que

ordinariamente são brisas desfeitas, fica toda a costa deste

Estado quasi innavegavel para barlavento, de sorte que do

Pará para Maranhão de nem um modo se póde navegar por

fóra (Idem, p.104).

Bettendorff retrata evento em que esteve na iminência do naufrágio nos baixos

da Tijoca, tendo recorrido à Virgem da Conceição, que, segundo ele, os acudiu e

guiou a caravela por entre os canais e a arrebentação do mar, no que ele concluiu

após o sucesso da passagem pela região: “mandando ir a nau entre o medo e a

esperança (o capitão), logo na mesma paragem onde lhe parecia havia de perecer

achou-se em nove braças de água, com que ressuscitaram todos como da morte

para a vida” (op.cit, p.332). Mesmo no século XIX, com o advento de embarcações

mais seguras, como o vapor, o mar traiçoeiro da região ainda é sobrelevado, como

na chegada do médico e explorador alemão Robert Avé-Lallemant, em junho de

1859:

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

FERNANDES, J. G. S.; FERNANDES, D. S.; PINTO, L. L.; SERUFFOS, M. C. R. 33

A duas ou três milhas de distância de terra, rugia o mar contra

um comprido banco de areia, chamado Espadarte; a quatro

milhas do continente, os traiçoeiros arrecifes de Tijiocas, meio

submersos; o vapor navegava habilmente entre os dois,

enquanto ao norte um brigue estava sendo guiado por um

cúter da praticagem para as águas livres do canal navegável;

entre o Espadarte e o continente singravam tranquilamente

barcos menores.

O banco de areia e os arrecifes assinalam a foz do Grão Pará.

Com tempo bom, o rio e o oceano marulham

moderadamente, contra esses baixios. Durante as

tempestades, porém, uiva sobre eles forte rebentação, que se

avista de longe e indica aos navegantes, tão seguramente

quanto um piloto, o caminho marítimo para dentro do rio. O

vapor cortava, por certo, com toda força e a toda velocidade,

a maré pardacenta (1980, p.28).

Em vista dos relatos apresentados, notadamente do colonizador advindo de terras

d’além-mar, ficamos a nos questionar se as populações aqui existentes desde o

período pré-colombiano também enfrentavam as mesmas dificuldades de

navegação pelo litoral amazônico paraense. Em todo caso, essa dificuldade não

impediu que os povos originários se estabelecessem no litoral, por isso a

existência de sambaquis, como o sambaqui Porto da Mina, no município paraense

de Quatipuru (LOPES, 2016), que foi utilizado para realização de sepultamentos e,

também, para habitação de grupos sociais que possuíam o domínio de um vasto

território para uso, inclusive o de rotas fluviais, marítimas e caminhos interiores

(continentais).

Isso tudo significa dizer que nestas paragens havia grupos sociais antes do

advento da colonização europeia, que já possuíam um vasto conhecimento,

saberes e fazeres a respeito dos ecossistemas amazônicos e que, sem dúvida,

esses conhecimentos acumulados acerca do ambiente traçaram o domínio do

território para a subsistência e defesa, além do repasse desse conhecimento às

novas gerações. Neste cenário, a navegação é certamente uma tecnologia ímpar,

tanto para a busca de áreas de produção alimentícia quanto para ações de

dominação do território e de possíveis trocas entre grupos sociais ameríndios:

esta é nossa hipótese para o presente estudo.

O problema fundamental é que, como a primeira região a ser explorada,

escravizada, dominada e destruída pelos colonizadores, quase nada restou no

litoral amazônico e paraense de aparente presença indígena na atualidade.

Portanto, nosso objetivo é: a) promover a etnohistória indígena da região, através

de informações acerca de práticas de navegação costeira entre furos e canais

estuarinos; e b) destacar as relações interculturais decorrentes dessa navegação,

que propiciaram espaços enredados (territorialité enchevêtrée segundo Éthier

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

34 “ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

2018), a partir de dinâmicas de encontros e coexistência de grupos ameríndios

diversos, gerando rotas e sítios autóctones oriundos de conflitos, tensões,

negociações e acordos, conforme o uso do território que cada grupo pretendia.

Para tanto, utilizaremos como objeto de pesquisa documentos e relatos de

viajantes (material escrito); cartografia, toponímia e fotografias (material

imagético); e a pesquisa de campo de teor etnográfico e arqueológico (material

oral e artefatos), com recorte especial ao município de São Caetano de Odivelasi,

na mesorregião do Salgado no Estado do Pará.

ARGONAUTAS, IGARUANAS E JACUMAÍBAS

Na mitologia grega, os argonautas eram os tripulantes da nau Argos, que partiram

em busca do velocino de ouro, tesouro depositado na ilha de Cólquida. Para

chegarem até lá, tiveram que passar por série de provações e obstáculos, para

demonstrarem seu valor e heroísmo na conquista do velo, realizando tarefas

segundo suas capacidades, como animar os remadores com música, construir o

navio, utilizar habilidades para a navegação, obter proteção contra os naufrágios.

Esta natureza heroica e marítima dos gregos parece ser replicada em outros

povos, daí que nos anos de 1914-18 o etnógrafo Bronislaw Malinowski realizou

estudo de campo, inaugural da moderna antropologia, em que praticou a

observação participante junto aos nativos das ilhas Trobriand, próximas à Nova

Guiné, na Oceania, a partir do ritual do Kula, sistema de trocas que organiza as

instituições sociais entre os nativos. Esta experiência gerou o livro Os argonautas

do Pacífico Ocidental, publicado em 1922.

Este livro traz a vivacidade de um ritual em que a cultura marítima é razão da

organização social. Por isso nos interessa a fim de firmarmos liames entre estes

novos argonautas da Polinésia e os navegantes igaruanas, que começamos a

descortinar no litoral estuarino amazônico. Sendo um sistema ritual de trocas, o

Kula está enraizado no mito e apresenta regras precisas para se efetuar a

transação de troca de colares (soulava) e pulseiras (mwali) ornamentais, que são

levados de ilha a ilha que faz parte do arquipélago de Trobriand, em circuito de

navegação em que se desenrola o ritual. Mais que um ritual, o Kula organiza,

paralelamente, uma ampla instituição social, em que, periodicamente, através de

rotas comerciais bem definidas, os grupos sociais habitantes do arquipélago se

encontram para trocar mercadorias utilitárias que são produzidas somente na ilha

originária daquele produto a ser trocado, o que estabelece relações interculturais

equilibradas, baseadas em associação de pares que duram toda a vida: “ elle

implique des devoirs et des privilèges mutuels variés, et constitue un exemple

type de rapports intertribaux sur une grande échelle” (MALINOWSKI, 1989, p.

144).

Além do recorte sociológico na compreensão do Kula é necessário entender que

há empreendimento de caráter tecnológico local, quando para efetivar o ritual os

nativos devem saber como construir às canoas para que se garanta a velocidade, a

flutuabilidade e a estabilidade, bem como ter bons conhecimentos sobre o mar e

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

FERNANDES, J. G. S.; FERNANDES, D. S.; PINTO, L. L.; SERUFFOS, M. C. R. 35

a distribuição de tarefas para a navegação: regularidade dos ventos, rotas com

visualização constante do continente ou bancos de areia, rituais mágicos para

invocar a boa navegação, conhecimento sobre o céu e as estrelas, manuseio da

embarcação, vocabulário próprio das operações náuticas e divisão do trabalho de

marinhagem. Neste particular, encontramos aproximação com o relato do Padre

João Daniel (1722-1776), religioso da Companhia de Jesus que esteve no Pará

entre os anos de 1741 e 1757, e que durante sua prisão em Lisboa, por ordem do

Marques de Pombal, produziu a obra Tesouro descoberto no máximo rio

Amazonas (2004). Em determinada passagem o religioso trata da produção de

canoas pelos indígenas, afirmando que são embarcações inteiriças, feitas de um

tronco só, utilizando poucos materiais na fabricação; e conclui: “ainda hoje vivem

contentes os selvagens, porque não necessitam de barcos de carga, mas só

quanto lhes basta para navegar” (DANIEL, 2004, p.509). Certamente estas

embarcações eram apropriadas para a finalidade indígena, que não via a

exploração da terra e a grande produção como finalidade de sua existência, daí

serem as canoas de tecnologia mais simples.

E o conhecimento náutico desses indígenas amazônicos não deveria ser

desconsiderado, posto que

São os rios, por conseguinte, que integram e que aproximam.

É nesse ambiente fluvial que a precisão de índios para

remarem as embarcações (barcos, canoas, ubás, etc.) se

mostrará sobremaneira importante. Tais embarcações seriam

indispensáveis, uma vez que sem elas os habitantes ficariam

encurralados em suas povoações sem meios de locomoção

essenciais. Seriam as embarcações, portanto, praticamente os

únicos meios de transportes para uma região toda recortada

de rios e desconhecida da maioria dos europeus. E se por um

lado as embarcações eram indispensáveis na Amazônia

colonial, por outro o trabalho dos índios como remeiros o era

ainda mais (FERREIRA, GUZMÁN, 2012, p. 4).

Vale lembrar também que Padre João Daniel enfatiza a derradeira necessidade de

se aliar aos indígenas, visto que eles: “São os práticos e pilotos da navegação, e os

marinheiros, ou remeiros, das canoas, e são tudo; sem eles se não podem roçar as

matas, se não podem navegar os rios, se não podem penetrar os centros, se não

podem subjugar os levantados” (Idem, p.247). Mesmo considerando-se a ampla

utilidade e necessidade da mão-de-obra e conhecimento indígenas na Amazônia

colonial, detemo-nos na importância de nautas que os indígenas tiveram na

colonização e descoberta da Amazônia pelos europeus, naquele momento, fato

por vezes invisibilizado na atualidade, na região costeira. Por isso, outro religioso,

Padre Antônio Vieira, referiu-se aos nativos como “igaruanas”. Porque já dizia

Vieira acerca da população do Grão Pará e Maranhão:

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

36 “ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

São os maranhões muito assinalados entre os índios, por

serem eles, ou os primeiros inventores de sua náutica, como

gente nascida e mais criada na água que na terra; ou

certamente porque com sua indústria adiantaram muito a

rudeza das embarcações bárbaras, de que os primeiros

usavam. Tanto assim que a principal nação daquela terra

temendo o nome da mesma arte de navegar e das mesmas

embarcações, em que lá navegavam, se chamam igaruanas,

porque as suas embarcações, que são as canoas, se chamam

na língua igara, e deste nome igara derivam a denominação de

igaruanas, como se disséssemos os náuticos, os artífices, ou os

senhores das naus (VIEIRA, 1998, p.303).

Os primeiros religiosos na Amazônia oriental estão de acordo ao dizer que os

indígenas da região eram exímios navegantes e construtores de naus, o que nos

leva a crer na enorme capacidade náutica dessa população, a quem os

portugueses colonizadores deveram muito, por terem sido seus “professores”,

como os primeiros conhecedores e praticantes dessa cultura náutica e de suas

rotas fluvio-marítimas; afinal, como disse Vieira, dessa gente indígena “se diz com

propriedade que andam mais com as mãos que com os pés, porque apenas dão

passo que não seja com o remo na mão” (Idem, p.302).

Desconhecer ou não aceitar os avanços de povos autóctones na construção de

conhecimento local náutico é ter uma postura etnocêntrica em favor da cultura

do colonizador. E esse reconhecimento, o qual procuramos apresentar neste

trabalho, também se desenvolve em outras áreas do mundo, como a exemplo da

região chino-nipônica. Em recente estudo intitulado “Palaeolithic voyage for

invisible islands beyond the horizon” (KAIFU, KUO, KUBOTA & JAN, 2020) afirma-

se que na dispersão mundial dos povos, iniciada entre 70 a 50 mil anos BP, deve-

se considerar que a migração marítima foi fundamental, o que só foi possível com

a tecnologia dos povos locais de navegação no paleolítico. O estudo demonstra

evidências da travessia deliberada e não acidental entre Taiwan e as ilhas Ryukyu,

através de um oceano desafiador, o Mar da China Oriental, em que há a presença

de uma das correntes marítimas mais intensas do mundo, a Kuroshio. Segundo os

autores, “The evidence reported here from another area of the region signals that

such maritime activities were expanding and growing during the Marine Isotope

Stage 3, as people’s active exploitation of new environments associated with

some technological advancement such as fishhooks and new watercrafs” (2020,

p.8). Somente com o conhecimento acumulado acerca das correntes e a

observação minuciosa das terras e ilhas de entorno é que seria possível a

navegação que levasse os autóctones a avistar, das montanhas costeiras de

Taiwan, o horizonte em que se avizinha a ilha de Yonaguni, a primeira do

arquipélago e ponte para as demais ilhas que se dispõem em sequência: tudo isso

só seria possível com observação e exploração apoiadas em avanço tecnológico.

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

FERNANDES, J. G. S.; FERNANDES, D. S.; PINTO, L. L.; SERUFFOS, M. C. R. 37

Aliado a estes aspectos, há de se crer que os mais experientes navegantes

autóctones, do passado e do presente, tivessem seu reconhecimento, em uma

hierarquia dos mais neófitos aos mais experientes, com destreza em conduzir

várias embarcações, como canoas, igarités, vigilengas, montarias e afins; como

sinaliza o fragmento abaixo:

Tanto quanto os índios remeiros (e quem sabe até mais) os

índios práticos, também chamados de pilotos ou jacumaúbas

(ou jacumaíbas), eram extremamente importantes nesse

ambiente de rios, já que eram os únicos que detinham o

conhecimento dos caminhos fluviais (...). Os jacumaúbas,

portanto, tinham um papel fundamental, uma vez que

detinham um conhecimento precioso sobre a geografia e as

condições básicas da navegabilidade dos rios (FERREIRA,

GUZMÁN, 2012, pp.12-13).

Em nossa pesquisa de campo, realizada em dezembro de 2021 na comunidade de

Santa Maria da Barreta, município de São Caetano de Odivelas, Estado do Pará,

pudemos (re)conhecer um autêntico “jacumaíba” do território odivelense,

Domingos Albuquerque, o Mucá, 74 anos, morador daquela comunidade,

pescador a vida toda e certamente herdeiro dos ancestrais ameríndios que

legaram a navegação de beira-mar, ou “abeirando”, pelos furos e ilhas oceânicas

do Salgado paraense, deixando-nos na memória laboral sítios e rotas que agora

nós lançamos a encontrar, o nosso elo perdido do rio Barreta: “o meu mesmo

chama-se rio Barreta, foi lá que eu me criei desde bebezinho”, sentenciou Mucá,

como a nos dizer da sapiência e experiência acumulada naquele espaço.

O “ELO PERDIDO” DO FURO SECO E A TERRITORIALITÉ ENCHEVÊTRÉE

A aproximação de nossa equipe com Mucá se deu pelos idos dos anos 2000,

quando estava presidente da Colônia de Pescadores Z-4 (Sã Caetano de Odivelas).

Desde lá, Mucá demonstrou ser um grande parceiro e interlocutor acerca dos

conhecimentos de pesca e navegação da região, por isso nosso natural

reaproximação no sentido de ser um colaborador de pesquisa. Mesmo porque é

morador de uma das vilas que se instalaram na bacia do rio Barreta, corpo d’água

que, em nossa hipótese, era a principal via de acesso entre o lado oeste, ou seja, o

rio Pará e Baía do Marajó, e o lado leste, ou seja, a foz do rio Mojuim, a partir da

qual se abrem diversas vias paralelas ao oceano, através de furos e ilhas, dentre

as quais é possível navegar abeirando o mar, sem, no entanto, receber toda a

potência das marés e das ondas da região da Tijoca e da faixa de praia do Salgado

paraense. Relato que vem ao encontro de nossa hipótese já era aventado por

Lustosa, padre que, em suas visitas pastorais, registrou as condições de

navegabilidade da região:

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

38 “ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

Na viagem que íamos fazendo ao longo do “Laura” – furo de

muito trânsito de canoas – renovávamos a recordação de

outra viagem há três anos realizada por ali para o mesmo fim.

Os canoeiros que da Vigia, de Curuçá, de Marapanim e de

outras cidades e vilas do litoral vão a Belém, quando viajam

“por dentro” passam pelo furo da “Laura”, Baía do Sol ou Baía

de Guajará. “Por dentro” quer dizer: por entre as ilhas para

evitar as marés agitadas que por vezes sacodem as canoas

(LUSTOSA, 1976, p.71).

No registro acima temos a descrição do trajeto das embarcações pelo Furo da

Laura, que é a foz do rio Guajará-Mirim, cerca da cidade da Vigia. Após passarem

por este furo, viajando “por dentro” para evitar a força das marés da beira de

praia, o navegante se dirigia para o norte e então, na margem direita, adentrava o

rio Barreta e o Furo Seco, a fim de seguir viagem, por dentro, ou seja, pelos furos

e ilhas. Daí alcançava o rio Mojuim e mais facilmente poderia chegar às demais

vilas e cidades do Salgado.

Figura 3. Foto de Mucá, manejando a embarcação em nossa expedição ao Furo

Seco, em dezembro de 2021

No relato de Mucá isso fica mais explícito, ao conversarmos durante a expedição

que fizemos, em dezembro de 2021, para refazermos o acesso do Barreta ao

Mojuim. Atualmente, essa via está cortada pela rodovia PA 140, de acesso à

cidade de São Caetano de Odivelas, e que a 5 quilômetros da cidade corta extensa

faixa de manguezais, exatamente onde antigamente havia a passagem entre os

rios Barreta e Mojuim, que era chamada de Furo Seco pelos nativos:

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

FERNANDES, J. G. S.; FERNANDES, D. S.; PINTO, L. L.; SERUFFOS, M. C. R. 39

A gente vinha muito por aqui...quando o pessoal não queria

passar a canoa lá pelo Taipú, a gente vinha por aqui (...). A

gente limpava tudo e vinha por aqui. Chegava ali na estrada,

antes de botarem o aterro da estrada, a gente passava por lá,

sem perigo nenhum. Ia embora e pegava o igarapé lá do outro

lado e ia lá pro Mojuim [Pesquisador: Era o Jutaí, era?]. Não,

era o Tapiocaba, as cabeceiras do Tapiocaba, perto lá do Seu

Onório, lá da Conceição (Fala de Mucá).

Com o advento da estrada, mesmo assim os nativos, para fugirem da fúria do

litoral, ainda realizavam a passagem por cima da estrada, até certo tempo:

Depois que botaram a estrada, a gente botava um bocado de

rolinho de pau e uma canoa, que nem essa [batidas com a

mão no casco da canoa, para reiterar o tamanho e a dureza da

embarcação em que estávamos] a gente empurrava e aí

passava pro outro lado da estrada e fazia o mesmo serviço.

Agora cerrou, o pessoal não limpou mais, aí ninguém quer

mais vir por aqui (Fala de Mucá).

O que podemos observar é a importância do Furo Seco na ligação entre o leste e o

oeste do litoral da Amazônia paraense, para se garantir uma navegação mais

segura, o que foi confirmado por nossa expedição, ou seja, esta passagem pode

ser considerada como o elo perdido que faltava para compreendermos a

navegabilidade e as movências de populações pré-colombianas na região.

Acreditamos que essa via seja herança de povos indígenas ali instalados, o que

pode ser indiciado pela numerosa toponímia de lugares, sejam vilas ou acidentes

geográficos, como nome de rios e de pontas fluviais e marítimas, e que

construíram uma rede de sítios e rotas fluvio-marítimas na região. Podemos

exemplificar com algumas referências.

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

40 “ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

Figura 4. Localização de vilas e sítios, de toponímia indígena, e da Passagem do

Furo Seco

Fonte: João Victor Peres.

Observamos, no mapa acima, a disposição de algumas localidades dos municípios

de São Caetano de Odivelas e de Curuçá que têm sua toponímia de origem

indígena, conforme disposto nas obras de Stradelli (1929), de Bueno (2008) e de

Cardoso (1961):

a) Vila Tapari (1) – possivelmente a toponímia era “Itapari”, mas a vogal inicial

deve ter sido retirada com o recorrente uso oral do vocábulo. Sua formação é

decorrente de itá (pedra) + pari (lugar de pesca, pesqueiro), o que remete à ideia

de que a localidade surge como um lugar privilegiado para a pesca, uma vez que

uma das práticas pesqueiras indígenas era a pesca entre as pedras, quando da

maré baixa. Ainda hoje, observa-se a grande presença de rochedos em frente à

vila.

b) Vila de Arapiranga (2) – a formação da toponímia é decorrente de ara (superior,

lugar alto, claridade) + piranga (peixe vermelho), provavelmente referência à

localização da vila, no alto de uma falésia, e possível local de desembarque ou de

pesca de determinado tipo de peixe. Também, por se localizar frente ao poente,

uma possibilidade é a visão que se apresenta, do alto da falésia, do ocaso.

c) Vila de Murajá (3) – aparentemente é uma variação da palavra mucajá, que se

refere a um tipo de palmeira própria da região amazônica, sendo toponímia

composta por muka, mboka (fenda) + i’wa (fruta, fruto).

d) Vila do Aê (4) – esta localidade odivelense resguarda um enigma em seu nome,

uma vez que a origem pode estar vinculada tanto à cultura indígena quanto à

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

FERNANDES, J. G. S.; FERNANDES, D. S.; PINTO, L. L.; SERUFFOS, M. C. R. 41

cultura afrodescendente. Quanto à primeira, sua referência é aê ‘gostar de, ser

amigo de’ ou então aé ‘diferente, outro que não é igual a nós’. Uma possibilidade

seria a referência que a comunidade indígena local, ou seus descendentes,

fizeram quando do possível aparecimento de negros na região, uma vez que há

forte indício de que escravos africanos se refugiaram na localidade, provenientes

de fazendas da ilha de Marajó onde até o século XIX era grande o fluxo de

escravos (BEZERRA NETO, 2012); ressalte-se também que o acesso ao Aê é através

de igarapé que desagua na baía de Marajó, por onde, ainda hoje, existe rota de

pescadores odivelenses que vão exercer sua atividade no litoral insular. Outra

possibilidade, quanto à origem toponímica afrodescente, é que na mitologia

ioruba aiê (uma variação linguística da toponímia Aê) significa “este nosso mundo,

o do tempo presente” (PRANDI, 2001, p.49); e ainda completa o autor: “o mundo

das realizações, da felicidade, da plenitude é o mundo do presente, o Aiê” (Idem).

Em nossa compreensão, enquanto abrigo para os negros escravizados e evadidos

de seu cativeiro – possivelmente provenientes das fazendas da ilha de Marajó, na

margem oposta à São Caetano de Odivelas, tendo por divisor as águas da baía de

Marajó, ou rio Pará –, aquele território poderia significar o espaço de liberdade e

a terra da promissão para suas realizações e vida digna.

e) Sítio Tapera (5) – esta localidade é um bairro da cidade de São Caetano de

Odivelas, instalado em uma área mais retirada do centro da cidade, por isso aqui

intitulado de sítio, não como vila. A toponímia é composição de tape (lugar, ou

contração de táua ‘taba, povoado, terra, lugar’) + uéra (sufixo que designa

particípio abundancional, podendo ser o que foi ou o que havia em grande

quantidade), com sentido de um lugar em que já houve habitação e presença de

pessoas, mas agora encontra-se abandonado. Esta pode ser referência a um

antigo aldeamento, em que não há mais indígenas no tempo presente. No

entanto, não se pode esquecer da possibilidade de que “os indígenas, vez por

outra, retornassem à antiga morada em busca de algo específico daquele lugar:

poderia ser uma espécie vegetal, um tipo de caça, um curso d’água perene, o que

fazia com que a propensão à ruína do lugar inexistisse” (FERNANDES, 2004,

p.146). Daí que na mitologia indígena exista a figura da Matinta Perera, ou seja, o

pássaro (mati, tipo de coruja) da tapera, no sentido de ser o protetor de aldeias

provisoriamente desabitadas.

f) Vila Pererú (6) – esta toponímia adquire grande importância por se tratar de

nome Karib, ou seja, de outro tronco linguístico que não do Tupi, grupo de etnias

que era preponderante na região do litoral amazônico, especificamente o

nordeste do Estado do Pará (na ilha do Marajó e na costa do Amapá a

predominância era de indígenas do tronco Arawak). Isto pode significar a possível

existência de relações transacionais entre indígenas de diferentes etnias no

mesmo território, na perspectiva de entrelaçamento (territorialité enchevêtrée)

de redes familiares extensas de etnias distintas, o que foi necessário para a

manutenção e consolidação de ampla rede de intercâmbios recíprocos, o que

favoreceu a posse e a gestão dos recursos naturais, assim como os conhecimentos

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

42 “ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

ontológicos, valores e princípios que orientaram a relação com o território

(ÉTHIER, 2020). Por fim, a toponímia Karib pererú significa ‘borboleta’.

g) Sítio Pirateua (7) – esta localidade é contígua à vila de Pererú, sendo um sítio

em que os habitantes da vila ainda hoje mantêm roças e casas de farinha, além de

ser entrada para uma ampla área de campos naturais, que permanecem boa parte

do ano alagados, com boa disposição de peixes e pequenos mamíferos para caça,

além de jacarés, cobras e pássaros. Por esta configuração fácil se torna entender

que a toponímia se refere a um espaço de boa disposição de alimentos, daí ser

pirá (peixe) + teua (variação de tyua ‘lugar, sítio, terra’ onde existe abundância de

determinada coisa ou ser; aportuguesado, o sufixo derivou em –deua, –tiba e –

tuba). Interessante observar que esta localidade é extensão do Pererú, nome

oriundo de “borboleta”, e este inseto, na cadeia alimentar, se dispõe como

alimento de pássaros e estes de mamíferos e répteis, o que nos leva a crer em

uma cadeia alimentar que gira em torno da região, em particular em torno dos

campos alagados do Pererú.

h) Sítio Jacarequara (8) – localizado à beira dos campos naturais alagados do

Pererú, mas em sentido oposto a esta vila, o sítio de Jacarequara já foi mais

habitado, hoje dispondo de algumas poucas casas, em pequenas roças e terrenos

privados. Sua etimologia vem de yacaré (o réptil jacaré) + quara, coara (sufixo que

designa ‘buraco, furo, abertura’), isto é, lugar de abrigo e esconderijo do jacaré, o

que pode ser extensivo a outras espécies animais uma vez que o sufixo funciona,

via de regra, para designar lugares de habitat de animais.

i) Passagem do Furo Seco (9) – este lugar não é exatamente um espaço com

moradias e habitantes, mas nos referimos aqui por ser uma via crucial de trânsito

entre o lado leste e oeste, e vice-versa, da região investigada. Também é

importante dizer-se que também pode ser considerado como uma das cabeceiras

do rio Barreta, que se interliga, por esta via, com o rio Mojuim. Há, em outro

ponto de origem do Barreta, uma região designada como Anauerá, no município

de Vigia. Esta localidade pode ser também outro ponto de interligação entre a

sede do município e o rio Barreta, que daí alcançava o Mojuim, facilitando a

navegação “por dentro” e encurtando o tempo de deslocamento entre Vigia e as

vilas da bacia do rio Barreta. Por fim, vale dizer que a toponímia anauerá (ou sua

variação anauirá) designa um tipo de árvore que fornece boa madeira para a

construção naval.

Com este breve painel, sobre as toponímias da região investigada, podemos supor

que: a) o nome dos lugares tem a ver com fontes alimentares e disposição de

material necessário à sobrevivência das populações indígenas e ao domínio e

proteção de seus territórios; e b) a disposição destes lugares, ao longo de cursos

d’água de fácil deslocamento pelo território (rios Barreta, Mojuim e Mocapajuba,

e ainda os Furos do Araciteua e Maripanema, por exemplo), estabelece uma rede

de assentamentos que se comunicam, o que, provavelmente, favoreceu

intercâmbios e negociações entre povos que viviam no mesmo espaço ou em

espaços contíguos.

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

FERNANDES, J. G. S.; FERNANDES, D. S.; PINTO, L. L.; SERUFFOS, M. C. R. 43

Evidentemente que faltam estudos mais acurados relacionados à arqueologia da

região, que possam atestar nossas hipóteses, mas a toponímia, a disposição dos

lugares, as práticas laborais e culturais dos nativos e a historiografia documental e

o memorialismo local apontam para essa possibilidade de redes de contatos

interétnicos das populações pré-colombianas presentes no estuário amazônico.

Assentados em lugares privilegiados do estuário e litoral amazônicos, estes

grupos, desde longínquo tempo, desenvolveram tecnologias que favoreceram a

antropização de modo a garantir a sobrevivência, mas por outro lado nos legaram

uma natureza biodiversa e de grande sustentabilidade. Hoje é consenso que boa

parte da floresta amazônica foi gerada por mãos humanas, mediante as

movências e sedentarização de diversos grupos étnicos ainda na fase pré-

colombiana:

The current consensus among historical ecologists suggests

that Amazonia is a complex mosaic of coupled human-natural

systems, typical of anthropogenic biomes or anthromes

globally, refuting earlier claims of uniform environmental

limitations. Here, we summarize the nature and extent of

these transformations during the Holocene to show that

Amazonia was no more limiting than tropical forested regions

elsewhere across the globe. Amazonia was domesticated

before European conquest (CLEMENT ET ALL, 2015, p.1).

O estudo acima completa que muitas florestas aparentemente naturais, de hoje,

foram domesticadas em diversos graus de distribuição e diversidade de plantas

alteradas, dado que as árvores têm vida longa e se reproduzem tenazmente em

terra preta, espaços privilegiados de existência de muitas árvores frutíferas

encontradas nas localidades acima referidas no território odivelense. Nunca é

demais reconhecer o que Lustosa já havia dito, na década de 1930 do século XX,

acerca do conhecimento empírico e acumulado das populações locais, que

acreditamos serem herdeiras diretas dos povos ameríndios: “Como se vê, o

caboclo é muito observador. Vive estudando a natureza. Conhece os sinais de

chuva e tempestade, a aproximação dos ventos e da calmaria” (1976, p.90).

CONCLUSÕES

É irrefutável a presença de povos e populações ameríndias na costa paraense e

amazônica, provavelmente desde o período Holoceno, em média em torno de

5.500 anos BP (LOPES, FERNANDES, SILVA, 2020). Sendo longínqua a ocupação

nesta parte da Amazônia é inevitável a presença de vestígios, que, mesmo

ocultados pela forte colonização e pelos recorrentes processos de antropização,

são encontrados acidentalmente, mas fornecem matéria bastante para o trabalho

arqueológico. Exemplo é o trabalho de Mário Simões e Conceição Corrêa, do

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

44 “ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

Museu Paraense Emílio Goeldi, que estudaram sítios arqueológicos na região da

vila de Marudá, no município de Marapanim, entre os anos de 1968-70. A partir

daí apresentaram uma nova fase arqueológica, a Areão, com sítios localizados nas

áreas de dunas e campos do município, em borda de manguezal, o que denota o

aproveitamento pleno dos ecossistemas costeiros para a instalação de

assentamentos, favorecidos pela diversidade de alimentos e abundância de águas.

Dizem os autores a respeito das possíveis interpretações no padrão de

povoamento dos dois sítios encontrados que “foram construídos sobre pequenas

elevações do terreno, acima do nível máximo das inundações periódicas, e

contornados parcialmente por mangues sazonais (...), sendo considerado por isso

um provável sítio-acampamento” (CORRÊA & SIMÕES, 1971, pp.47-48).

O que fica de conclusivo é que há fortes indícios de ocupação da foz do rio

Amazonas, notadamente a ilha de Marajó, em torno de 700 BP, com a fase

Ananatubah (SCHAAN, 1997, p.81), mas estranhamente existe um hiato entre o

oeste do litoral, a ilha de Marajó, e o lado leste, este referente ao litoral do

nordeste do Estado do Pará e o noroeste do Maranhão, como se houvesse um

total distanciamento entre as margens do rio Pará, diga-se baía do Marajó, e a

incomunicabilidade de grupos étnicos Tupi e os demais, principalmente os Aruak.

Acreditamos mesmo que mais do que a ausência de contatos e construção de

redes o que existe é uma falta de investigação científica por desinteresse dos

pesquisadores e financiamento de pesquisa, posto que todos os indícios aqui

levantados – documentos e crônicas, toponímia, narrativa oral, cartografia, textos

científicos – apontam para uma forte possibilidade dos contatos interétnicos,

tanto na era pré-colombiana quanto na história colonial amazônica. Ao que

parece, essa compreensão explica inclusive as relações transacionais entre

autóctones e estrangeiros colonizadores, pela longa história de coexistência e

miscigenação de diversos grupos humanos na Amazônia, resultando na “troca de

experiências, valores e práticas em seus cotidianos de trabalho e comportamento

face aos recursos ambientais e, ao mesmo tempo, refletidos nas práticas de

grupos atuais, sobretudo daqueles dotados de tecnologia simples” (FURTADO,

2006, p.162).

Talvez uma das causas equivocadas dessa invisibilidade é a recorrente hipótese de

que na região estuarina e litorânea da Amazônia não tenha havido sociedades

complexas, consideradas como sociedades compostas por muitas aldeias

obedientes a um chefe supremo, que controlava hierarquicamente chefes

subordinados das aldeias: seria a estrutura de cacicados. Para a existência desse

tipo de sociedade deveria haver grande densidade populacional em dada área,

com possibilidade de fontes de subsistência bastantes para alimentar uma grande

população circunscrita socialmente, com consequente circunscrição ambiental, a

exemplo de grandes roçados de milho ou feijão, como fontes proteicas principais

(CARNEIRO, 2007). Não de todo essa possibilidade está equivocada, mas ao seu

lado nossa hipótese, para um estudo futuro, seria que a complexidade não deve

ser tão somente relativa ao aspecto endógeno das sociedades, ou seja, de sua

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

FERNANDES, J. G. S.; FERNANDES, D. S.; PINTO, L. L.; SERUFFOS, M. C. R. 45

conformação de classes ou de parentescos internamente, ao estilo de sociedades

modernas ou arcaicas.

Contra essa complexidade concentrada e endógena, sugerimos uma possível

complexidade dispersa ou exógena, em que os cursos d’água, vastíssimos e

complexos na Amazônia, favoreceram as movências entre aldeias e, com isso,

relações interétnicas em territorialidades entrelaçadas (enchevêtrée). Para

Bezerra Neto, “a constituição de mocambos formados por índios, africanos e

colonos brancos e mestiços de todos os tons constitui-se em exemplo dessa

realidade” (2012, p105), no que entendemos que esta prática de trânsitos e

negociações espaciais e étnicas tem sua ancoragem desde os grupos sociais

ameríndios. E a navegação de beira-mar, ou “abeirando”, possivelmente foi uma

das práticas e tecnologias privilegiadas para a construção de redes intergrupais e

de favorecimento de uma realidade mais inclusiva, na era pré-colombiana, o que

ainda hoje é recorrente entre os naturais da região ou que sobrevivem dela – os

autóctones: autó ‘próprio’ + khthõn ‘terra’ –, que diariamente do jacumã de suas

igarités são os argonautas do presente: Ave, Mucá!

REFERÊNCIAS

AMARAL, Ribeiro do. Fundação de Belém do Pará; jornada de Francisco Caldeira

de Castelo Branco, em 1616. Brasília: Senado Federal, 2004.

AVÉ-LALLEMANT, Robert. No rio Amazonas (1859). Belo Horizonte: Ed. Itatiaia;

São Paulo: EDUSP, 1980.

BAENA, Antônio Ladislau Monteiro. Ensaio corográfico sobre a província do Pará.

Brasília: Senado Federal, 2014.

BETTENDORFF, João Filipe. Crônica da missão dos padres da Companhia de Jesus

no Estado do Maranhão. Brasília: Senado Federal, 2010.

BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão negra no Pará (séculos XVII – XIX). Belém:

Paka-Tatu, 2012.

BUENO, Silveira. Vocabulário Tupi-Guarani Português. São Paulo: Vidalivros, 2008.

CAPISTRANO DE ABREU. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Rio de

Janeiro: Sociedade Capistrano de Abreu, 1930.

CARDOSO, Armando Levy. Toponímia brasílica. Rio de Janero: Biblioteca do

Exécito Editora, 1961.

CARNEIRO, Robert L. A base ecológica dos cacicados amazônicos. Revista de

Arqueologia, 20, pp. 117-154, 2007.

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

46 “ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

CLEMENT, Charles R. et All. 2015 The domestication of Amazonia before European

conquest. Proceedings of The Royal Society B: Biological Sciences, 282: 20150813,

2015. Disponibilidade: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.0813. Consulta em

7/2/2022.

CORRÊA, Conceição G, SIMÕES, Mário F. Pesquisas arqueológicas na região do

Salgado (Pará); a fase Areão do litoral de Marapanim. Boletim do Museu Paraense

Emílio Goeldi, Belém, 48 (1), 1971.

CORRÊA, Conceição Gentil. Fases ceramistas não-sambaquieiras do litoral do Pará.

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1985.

______. Horticultores pré-históricos do litoral do Pará, Brasil. Rev. Arqueol., v. 4,

n. 2, p. 137-252, 1987.

DANIEL, João. Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas. Rio de Janeiro:

Contraponto, 2004.

DHN – Diretoria de Hidrografia e Navegação. Cartas de Corrente de Maré Rio Pará,

de Salinópolis à Belém. Marinha do Brasil, 1962. Disponível em:

https://www.marinha.mil.br/chm/sites/www.marinha.mil.br.chm/files/u1974/cc

m-salinopolis-a-belem.pdf. Acesso em 14/4/2022.

ÊVREUX, Yves d’. Continuação da história das coisas mais memoráveis acontecidas

no Maranhão nos anos 1613 e 1614. Brasília: Senado Federal, 2007.

ÉTHIER, Benoit. Analyzing entangled territorialities and Indigenous use of maps:

Atikamekw Nehirowisiwok (Quebec, Canada) dynamics of territorial negotiations,

frictions, and creativity. The Canadian Geographer / Le Géographe canadien,

2020, 64(1), pp.32–48.

ÉTHIER, Benoit, POIRIER,Silvie. Territorialité et territoires de chasse familiaux chez

les Atikamekw Nehirowisiwok dans le contexte contemporain. Anthropologica 60

(1), 106-118, 2018.

FERNANDES, José Guilherme dos Santos. Largueza e lassidão : a mitopoética do

espaço das águas. Belém : Universidade Federal do Pará, 2004. (Dissertação de

Mestrado; Programa de Pós-Graduação em Letras).

FERREIRA, Elias Abner Coelho, GUZMÁN, Décio. Porque sem eles [...] é não terem

asas para voar, nem pés para caminhar...”: os índios remeiros na Amazônia

colonial. Um estudo a partir da crônica do padre João Daniel (1741-1776). Anais

do IV Encontro Internacional de História Colonial, Belém, 3 a 6 de setembro de

2012.

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

FERNANDES, J. G. S.; FERNANDES, D. S.; PINTO, L. L.; SERUFFOS, M. C. R. 47

FURTADO, Lourdes Gonçalves. Origens pluriétnicas no cotidiano da pesca na

Amazônia: contribuições para projeto de estudo pluridisciplinar. Boletim do

Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v. 1 (2), p. 159-172,

maio-ago, 2006.

KAIFU, Yousuke, KUO, Tien-Hsia, KUBOTA, Yoshimi, JAN, Sen. Palaeolithic voyage

for invisible islands beyond the horizon. Nature Research, Scientific Reports, 2020.

LOPES, Paulo Roberto do Canto. Caracterização do modo de vida dos

sambaquieiros que ocuparam o litoral paraense: Quatipuru, Pará, Brasil. 2016.

Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional do

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

LOPES, Paulo Roberto do Canto; FERNANDES, J.G.S.; SILVA, Fernando Monteiro da.

Povo do mangue: antropização e vestígios arqueológicos na Península Odivelense.

Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v.14, n.1, p.265-289, jan-jul/2020.

LUSTOSA, Dom Antonio de Almeida. No estuário amazônico. Belém : Conselho

Estadual de Cultura, 1976.

MALINOWSKI, Bronislaw. Les argonautes du Pacifique occidental. Paris :

Gallimard, 1989.

OLIVEIRA, Elisângela Regina de; SILVEIRA, Maura Imazio. A cerâmica mina no

estado do Pará: oleiras das águas salobras da Amazônia. In: BARRETO, Cristiana;

LIMA, Helena Pinto; BETANCOURT, Carla Jaimes (Org.). Cerâmicas arqueológicas

da Amazônia: rumo a uma nova síntese. Belém: IPHAN; Museu Paraense Emílio

Goeldi, 2016. p. 125-146.

PRANDI,Reginaldo. O candomblé e o tempo: concepções de tempo, saber e

autoridade da África para as religiões afro-brasileiras. Revista Brasileira de

Ciências Sociais, 16 (47), 2001.

ROOSEVELT, Anna Curtenius. Arqueologia amazônica. CUNHA, Manuela Carneiro

da (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo : Companhia das Letras, 1992.

SOUZA FILHO, Pedro Walfir Martins. Costa de manguezais de macromaré da

Amazônia: cenários morfológicos, mapeamento e quantificação de áreas usando

dados de sensores remotos. Revista Brasileira de Geofísica, 23 (4), 427-435, 2005.

SILVEIRA, Maura Imazio da et al. O sítio Jabuti, em Bragança, Pará, no cenário

arqueológico do litoral amazônico. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum.,

Belém, v. 6, n. 2, p. 335-345, maio/ago. 2011. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-

81222011000200006>. Acesso em: dez. 2015.

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

48 “ABEIRANDO”: NAVEGAÇÃO IGARUANA EM SÍTIOS E ROTAS NA AMAZÔNIA ESTUARINA

SIMÕES, Mário Ferreira. A pesquisa arqueológica na Amazônia Legal brasileira.

Dédalo, São Paulo, v. 17/18, p. 11-23, 1973.

______. Coletores-pescadores ceramistas do litoral do Salgado (Pará). Bol. Mus.

Para. Emílio Goeldi. Antropol., Belém, n. 78, p. 1-32, 1981.

STRADELLI, Ermano. 1929. Vocabularios da lingua geral portuguez-nheêngatú e

nheêngatúportuguez, precedidos de um esboço de Grammatica nheênga-umbuê-

sáua mirî e seguidos de contos em lingua geral nheêngatú poranduua. Revista do

Instituto Historico e Geographico Brasileiro, Tomo 104, Volume 158, p. 9-768.

VIEIRA, Padre Antonio. História do futuro. Belém: SECULT, 1998.

Contato com o autor: Lyanh Lopes Pinto (lyanhlps320@gmail.com)

Recebido em: 01/09/2023

Aprovado em: 18/10/2023

i Segundo estimativa do IBGE (2019), a população do município é de 18.050 habitantes. A economia é

baseada em pesca de diversas espécies e na coleta de crustáceos variados, em especial o caranguejo, que

confere um simbolismo no estado como “o melhor” caranguejo do Pará. Esta atividade é mais intensa na

região da Foz do rio Mojuim, principal curso d’água do município, que se projeta para o oceano, no sentido

sul-norte. Nas cabeceiras deste rio, região conhecida como Alto Mojuim, é mais intensa a agricultura, de teor

familiar. A origem da cidade remonta ao século XVIII, como fazenda de produção de víveres para a missão

jesuíta instalada na vizinha cidade da Vigia, esta criada enquanto vila no ano de 1693 (BAENA, 2014). Mas

ao que tudo indica, em estudos recentes de Lopes, Fernandes, Silva (2020), a área em que está assentada a

cidade é de antropização bem mais antiga, da época pré-colonial, dada a recente descoberta de vestígios

arqueológicos pré-colombianos no sítio Cachoeira.

OKARA: Geografia em debate, 17, n.1, p. 28-48, 2023

Você também pode gostar

- Solos Marinhos Da Baixada SantistaDocumento23 páginasSolos Marinhos Da Baixada SantistaPoliane Pinheiro0% (1)

- DICK - Caminho Das ÁguasDocumento13 páginasDICK - Caminho Das ÁguasliviareginafernandeslrfsAinda não há avaliações

- Pernambuco Geografia TrigueiroDocumento82 páginasPernambuco Geografia TrigueiroJoão VitorAinda não há avaliações

- Uma Longa História de Um Longo RioDocumento101 páginasUma Longa História de Um Longo RioEder Janeo Da Silva100% (1)

- Dialnet FilmePoesiaContraACorrente 8532245Documento19 páginasDialnet FilmePoesiaContraACorrente 8532245Nefatalin Gonçalves NetoAinda não há avaliações

- Neves & Okumura 2005Documento34 páginasNeves & Okumura 2005Mercedes OkumuraAinda não há avaliações

- Povo Do MangueDocumento25 páginasPovo Do MangueJoice FreitasAinda não há avaliações

- Bisnau e Seus SignificadosDocumento2 páginasBisnau e Seus SignificadosBraulio Antônio CalvosoAinda não há avaliações

- Geologia Do Brasil - Aspectos Gerais Mar.2019Documento14 páginasGeologia Do Brasil - Aspectos Gerais Mar.2019Pauliana LopesAinda não há avaliações

- EologgiaDocumento168 páginasEologgiaminhacontasmurf24Ainda não há avaliações

- Essa Porta Quer Me MatarDocumento20 páginasEssa Porta Quer Me Matarservivo485Ainda não há avaliações

- 4672 74628 1 PBDocumento14 páginas4672 74628 1 PBmarinafraga00Ainda não há avaliações

- Relevo Do Brasil - Parte2Documento102 páginasRelevo Do Brasil - Parte2Cristiane Regina ZimermannAinda não há avaliações

- Geografia Do ParanáDocumento15 páginasGeografia Do Paranáemerich_juliano100% (2)

- Seer, Journal Manager, Descrição Morfológica e Sedimentar Do Rio Paraguai No Segmento Entre o Poço Do Renato A Baía Da InharosaDocumento5 páginasSeer, Journal Manager, Descrição Morfológica e Sedimentar Do Rio Paraguai No Segmento Entre o Poço Do Renato A Baía Da InharosaJennyfer CarlaAinda não há avaliações

- R - e - Bianca Souza Da SilvaDocumento13 páginasR - e - Bianca Souza Da SilvaFla Zide SiemiątkowskiAinda não há avaliações

- Marcos M.A. de Almeida - Uma Hist. Do Lit. Pern. e o Porto Dos Caminhos Sinuosos - ArtigoDocumento14 páginasMarcos M.A. de Almeida - Uma Hist. Do Lit. Pern. e o Porto Dos Caminhos Sinuosos - ArtigoJulio Cesar Pereira CondeAinda não há avaliações

- HOMENS DO MAR o Jangadeiro e A Pesca NoDocumento5 páginasHOMENS DO MAR o Jangadeiro e A Pesca NoLuis MedeirosAinda não há avaliações

- Alan Kardec. O Sertão de Águas e de Letras.Documento18 páginasAlan Kardec. O Sertão de Águas e de Letras.Samir RolandAinda não há avaliações

- Nas Barrancas Do Rio Paraná - Histórias e Causos Na Travessia Com o Gado - Natalia Scarabeli ZancanariDocumento7 páginasNas Barrancas Do Rio Paraná - Histórias e Causos Na Travessia Com o Gado - Natalia Scarabeli ZancanarijehsseAinda não há avaliações

- 1 Mar Aberto, Mergulhe em Ideias. Reconhecimento Do Litoral Do ParanáDocumento9 páginas1 Mar Aberto, Mergulhe em Ideias. Reconhecimento Do Litoral Do ParanáAndré Essenfelder BorgesAinda não há avaliações

- História Da Barra Dos Coqueiros - Anderson Pereira Dos SantosDocumento13 páginasHistória Da Barra Dos Coqueiros - Anderson Pereira Dos SantosAnderson Santos62% (21)

- 4227 14364 1 PBDocumento10 páginas4227 14364 1 PBAnderson ReisAinda não há avaliações

- EstuáriosDocumento15 páginasEstuáriosLarissaAinda não há avaliações

- 2017 Pereira Et Al PDFDocumento21 páginas2017 Pereira Et Al PDFJoão Alveirinho DiasAinda não há avaliações

- DUARTE, J. Apontamentos e Discussões Da Geologia Do Quaternário Na Ilha Do MelDocumento12 páginasDUARTE, J. Apontamentos e Discussões Da Geologia Do Quaternário Na Ilha Do MelJuliano DuarteAinda não há avaliações

- Musse João Hallak - Rio São Francisco, Nascente Polêmica, Necessidade de Um Reestudo... - ArtigoDocumento7 páginasMusse João Hallak - Rio São Francisco, Nascente Polêmica, Necessidade de Um Reestudo... - ArtigoJulio Cesar Pereira CondeAinda não há avaliações

- Cristiane F. Moreira - 3 - A ILHA DE ITAPARICADocumento20 páginasCristiane F. Moreira - 3 - A ILHA DE ITAPARICAWellington José SantosAinda não há avaliações

- Rondon Publi 34Documento129 páginasRondon Publi 34RosabiogAinda não há avaliações

- Evolução Dos Sistemas Lagunares 1.ºDocumento12 páginasEvolução Dos Sistemas Lagunares 1.ºMaura MelloAinda não há avaliações

- Datação de Sítio Sambaqui em Litoral Brasileiro.Documento3 páginasDatação de Sítio Sambaqui em Litoral Brasileiro.Paloma MartinsAinda não há avaliações

- Ladic,+v3n2 2Documento16 páginasLadic,+v3n2 2felipe thiago senaAinda não há avaliações

- 2 Mar Aberto, Mergulhe em Ideias. Pesca Artesanal Da TainhaDocumento4 páginas2 Mar Aberto, Mergulhe em Ideias. Pesca Artesanal Da TainhaAndré Essenfelder BorgesAinda não há avaliações

- 1983 Avieira ComerciointerinsularDocumento230 páginas1983 Avieira ComerciointerinsularAlberto VieiraAinda não há avaliações

- A Vida Nos ManguezaisDocumento14 páginasA Vida Nos ManguezaisJoice FreitasAinda não há avaliações

- 2019 - STOLL - Vamos Segurar Nossas PontasDocumento36 páginas2019 - STOLL - Vamos Segurar Nossas PontasJuliana Dos Santos NunesAinda não há avaliações

- 116 75 PBDocumento22 páginas116 75 PBRubem AlvesAinda não há avaliações

- Bacia Do AraripeDocumento20 páginasBacia Do AraripeRodrigo MonteiroAinda não há avaliações

- Cotidiano Das Gentes Do Mar Sec XV e XVIDocumento57 páginasCotidiano Das Gentes Do Mar Sec XV e XVIAnonymous mzDoe8Ainda não há avaliações

- TCC ModificacoesMorfologicasCaracterizacaoDocumento78 páginasTCC ModificacoesMorfologicasCaracterizacaoalisomAinda não há avaliações

- Origem e Evolução Do Pantanal Mato-GrossenseDocumento11 páginasOrigem e Evolução Do Pantanal Mato-GrossenseLucas InocencioAinda não há avaliações

- S Paulo em 189900 PintDocumento256 páginasS Paulo em 189900 PintSal Tavares100% (1)

- Turiwaras Rio CapimDocumento57 páginasTuriwaras Rio CapimElielson SilvaAinda não há avaliações

- LAMEGO, A. A Lagoa de Maricá. In: - O Homem e A Restinga, 1946Documento5 páginasLAMEGO, A. A Lagoa de Maricá. In: - O Homem e A Restinga, 1946Centro de Documentação Técnica e Científica de Maricá - CDTCMAinda não há avaliações

- BORGES, Andre Essenfelder. Capitães de Mar e Mato: Filosofia e Autobiografia CaiçaraDocumento18 páginasBORGES, Andre Essenfelder. Capitães de Mar e Mato: Filosofia e Autobiografia CaiçaraAndré Essenfelder BorgesAinda não há avaliações

- 115-Texto Do Artigo-301-1-10-20071130Documento19 páginas115-Texto Do Artigo-301-1-10-20071130Luisa FonsecaAinda não há avaliações

- Caatinga 3Documento13 páginasCaatinga 3Larissa BatalhaAinda não há avaliações

- BaciadoPara MaranhaoDocumento10 páginasBaciadoPara MaranhaoLuan MatheusAinda não há avaliações

- Caracterização Morfológica e Sedimentológica Do Rio Paraguai, No Segmento Entre A Foz Do Córrego Jacobina A Foz Da Baía Dos Pestiados, Cáceres - Mato Grosso, BrasilDocumento5 páginasCaracterização Morfológica e Sedimentológica Do Rio Paraguai, No Segmento Entre A Foz Do Córrego Jacobina A Foz Da Baía Dos Pestiados, Cáceres - Mato Grosso, BrasilJennyfer CarlaAinda não há avaliações

- A Baía de Guanabara Através Dos Tempos - Scientific American BrasilDocumento3 páginasA Baía de Guanabara Através Dos Tempos - Scientific American BrasilFlávia PereiraAinda não há avaliações

- 15492216022012geomofologia Costeira 6Documento17 páginas15492216022012geomofologia Costeira 6Weslei AlmeidaAinda não há avaliações

- admin,+RCG 2006 87Documento17 páginasadmin,+RCG 2006 87Maria Valdineia LeitaoAinda não há avaliações

- Maremagnum 1424444Documento23 páginasMaremagnum 1424444Leonardo FilthAinda não há avaliações

- Lindoso Et Al., 2011bDocumento10 páginasLindoso Et Al., 2011bRafael Matos LindosoAinda não há avaliações

- A Sereia Mariá e As Históricas Das Comunidades Do Delta Do ParnaíbaDocumento48 páginasA Sereia Mariá e As Históricas Das Comunidades Do Delta Do ParnaíbaorbragaAinda não há avaliações

- Artigo 7Documento23 páginasArtigo 7Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Okara4 Vol16 n1 77 XX IsorlandaDocumento12 páginasOkara4 Vol16 n1 77 XX IsorlandaHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Slide - Georreferenciamento e SIG - HérickDocumento24 páginasSlide - Georreferenciamento e SIG - HérickHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Trabalho Completo 2018Documento2 páginasTrabalho Completo 2018Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Carta de ApresentaçãoDocumento1 páginaCarta de ApresentaçãoHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Currículo Lattes HérickDocumento7 páginasCurrículo Lattes HérickHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Artigo1 260 273Documento14 páginasArtigo1 260 273Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Atividade 04Documento4 páginasAtividade 04Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Artigo2 274 294Documento21 páginasArtigo2 274 294Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- EipecsDocumento1 páginaEipecsHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- 2008 RomuloJoseCostaRibeiroDocumento238 páginas2008 RomuloJoseCostaRibeiroHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Solicitação Secretária Municipal de Saúde de Montes ClarosDocumento1 páginaSolicitação Secretária Municipal de Saúde de Montes ClarosHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Atividade - Elaboração e Análise de Mapeamento de Vulnerabilidade AmbientalDocumento5 páginasAtividade - Elaboração e Análise de Mapeamento de Vulnerabilidade AmbientalHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Silva Et Al 2016Documento20 páginasSilva Et Al 2016Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Termo de Rescisão Contratual 01Documento2 páginasTermo de Rescisão Contratual 01Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Currículo LattesDocumento6 páginasCurrículo LattesHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- 28 298Documento20 páginas28 298Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Ojsadmin, Espaço, Saber e Poder Foucault e A GeografiaDocumento17 páginasOjsadmin, Espaço, Saber e Poder Foucault e A GeografiaHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Comprovação Do CurrículoDocumento52 páginasComprovação Do CurrículoHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Regimento Geral (PUC - Minas)Documento106 páginasRegimento Geral (PUC - Minas)Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Planejamento Urbano em Tempos de Pandemia: Cidades Inclusivas, Sustentáveis e Inteligentes (CISI)Documento71 páginasPlanejamento Urbano em Tempos de Pandemia: Cidades Inclusivas, Sustentáveis e Inteligentes (CISI)Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Cene VoneiRicardo DDocumento178 páginasCene VoneiRicardo DHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Romis, Gerente Da Revista, 7499-27077-1-CEDocumento18 páginasRomis, Gerente Da Revista, 7499-27077-1-CEHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- ICS NMonteiro InstituicoesDocumento43 páginasICS NMonteiro InstituicoesHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Dialnet CentroEPeriferia 2654386Documento23 páginasDialnet CentroEPeriferia 2654386Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- 1 PBDocumento19 páginas1 PBHerick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Artigo Periódico 2017Documento1 páginaArtigo Periódico 2017Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações

- Aula 4 VITALDocumento39 páginasAula 4 VITALDANNY ALEXANDREAinda não há avaliações

- Lei Nº 699.2010 Zoneamento UrbanoDocumento20 páginasLei Nº 699.2010 Zoneamento UrbanoPedro BisnetoAinda não há avaliações

- Dam Break - Parte 2Documento44 páginasDam Break - Parte 2Lucas RamosAinda não há avaliações

- Pocmad@v1 RelatorioDocumento114 páginasPocmad@v1 RelatorioMiquelinaAinda não há avaliações

- Plano Controle Ambiental Prosamim3Documento59 páginasPlano Controle Ambiental Prosamim3America Latina Engenharia100% (1)

- RIMA Bacia Campos P Baleias Mar 2020Documento63 páginasRIMA Bacia Campos P Baleias Mar 2020Bruno NevesAinda não há avaliações

- CN Consequências Da Destruição Das Florestas TropicaisDocumento2 páginasCN Consequências Da Destruição Das Florestas TropicaisMatilde SilvaAinda não há avaliações

- NBR12218 Projeto de Rede de Distribuiçao de Água para Abastecimento PúblicoDocumento4 páginasNBR12218 Projeto de Rede de Distribuiçao de Água para Abastecimento PúblicoMateus Cerutti BolsiAinda não há avaliações

- QUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA SAO PAULO - Luiz Marcos DiasDocumento34 páginasQUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA SAO PAULO - Luiz Marcos DiasVg —Ainda não há avaliações

- Cartilha Educacao Ambiental 2022Documento31 páginasCartilha Educacao Ambiental 2022Roseli De Oliveira SilvaAinda não há avaliações

- Aula de EscoramentoDocumento50 páginasAula de EscoramentoLuiz Lopes100% (2)

- Livro - GeomorfologiaDocumento188 páginasLivro - GeomorfologiaR RODRIGUES100% (4)

- Regulamento de Drenagem de Águas Residuais OeirasDocumento39 páginasRegulamento de Drenagem de Águas Residuais OeirashrscorpionAinda não há avaliações

- Oliveira Et Al., 2019 DIVERSIDADE DE RAIAS MARINHAS NA COSTA DO BRASIL PDFDocumento14 páginasOliveira Et Al., 2019 DIVERSIDADE DE RAIAS MARINHAS NA COSTA DO BRASIL PDFDiogoLinsAinda não há avaliações

- Capítulo 6 - Gestão Integrada de Recursos HídricosDocumento17 páginasCapítulo 6 - Gestão Integrada de Recursos HídricosMarcia Cristina de OLiveira MouraAinda não há avaliações

- Perícia AmbientalDocumento46 páginasPerícia AmbientalThiago LemosAinda não há avaliações

- 05 - PRO-SESF 2023 - para Bolsas Do 5º Ano v2Documento22 páginas05 - PRO-SESF 2023 - para Bolsas Do 5º Ano v2Herisson BezerraAinda não há avaliações

- Cananeia 23Documento52 páginasCananeia 23Livia Botin CPAinda não há avaliações

- AULA - Inventariação e Recursos Naturais - AULADocumento21 páginasAULA - Inventariação e Recursos Naturais - AULALucioDercioAinda não há avaliações

- MatematicaDocumento7 páginasMatematicaJuliana DinizAinda não há avaliações

- Ppcdam Camara 290507 FlavioDocumento68 páginasPpcdam Camara 290507 FlavioCynara AletsAinda não há avaliações

- Check List Auditoria de Requisitos Legais e Áspectos AmbientaisDocumento6 páginasCheck List Auditoria de Requisitos Legais e Áspectos AmbientaisGabriel MattosAinda não há avaliações

- Escola Secundária de TeteDocumento4 páginasEscola Secundária de TeteCelicio Domingos DomingosAinda não há avaliações

- Parcelamento Do Solo de Campo Magro - PRDocumento11 páginasParcelamento Do Solo de Campo Magro - PRBruna Ribas RussAinda não há avaliações

- Projeto Lumberjack SquareDocumento9 páginasProjeto Lumberjack SquareRafael LuzAinda não há avaliações

- 35 Coisas para Fazer Na NaturezaDocumento1 página35 Coisas para Fazer Na NaturezaPatrícia CorrêaAinda não há avaliações

- Cultura Do PequizeiroDocumento13 páginasCultura Do PequizeiroRenatha mendesAinda não há avaliações

- Roteiro Inspeção Sanitária - SAC Sem RedeDocumento2 páginasRoteiro Inspeção Sanitária - SAC Sem RedeDarciAinda não há avaliações

- Projeto de Reabilitação Do Sistema de Drenagem em MaputoDocumento8 páginasProjeto de Reabilitação Do Sistema de Drenagem em MaputoWesley MalunganeAinda não há avaliações

- Barragem Do Alto RabagãoDocumento8 páginasBarragem Do Alto Rabagãoa17028Ainda não há avaliações