Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Uma Longa História - Emilia e Gilson Arrudo

Uma Longa História - Emilia e Gilson Arrudo

Enviado por

Alessandro CarvalhoTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Uma Longa História - Emilia e Gilson Arrudo

Uma Longa História - Emilia e Gilson Arrudo

Enviado por

Alessandro CarvalhoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

UMA LONGA HISTRIA EM UM GRANDE RIO

(enrios Arqueolgicos

do Alto Paran

Emilia Mariko Kashimoto Gilson Rodolfo Martins

UMA LONGA HISTRIA EM UM GRANDE RIO

Cenrios Arqueolgicos

do Alto Paran

Emlia Mariko Kashimoto Gilson Rodolfo Martins

2005

~ C N P q

~ - - - , ' ..

-=--.-

CfSte

PARAN

(00 TUPl-GUAiWI: PI.AA-N)

Semelhante ao mar,

caudal imenso,

rioenonne.

SUMRIO

INTRODUO

Cenrios arqueolgicos

do Alto Paran

Pgina 6

CONSIDERAES FINAIS

UO homem muda o rio

e o rio muda o homem"

Pgina 85

GLOSSRIO

Pgina 91

REFERNCIAS

Pgina 93

13

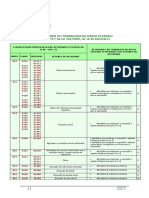

AS ETAPAS DA PESQUISAARQUEDLGICA

DO ALTO PARAN

Projeto arqueolgico Porto Primavera-MS Etapa de levantamento arqueolgico '

Etapa de escavaes arqueolgi cas ' Dataes ' Acervo Monitoramento

arqueolgico do Reservatri o' Projeto Gasoduto Bolivia-Brasil Pesqui sa ao sul

da rea do Projeto Porto Primavera: levantamento a queolgico Escavaes

arqueolgicas no Bai xo Jvinhema Continuidade das pesquisas no Al to Paran

25

PAISAGEM EARQUEOLOGIA

As fontes de matria-prima e as corredeiras piscosas Perodo Quaternrio

e transformaes na paisagem ' timo Climtico e povoamento

humano da regi o ' O ambiente recente

45

OALTO PARAN ARQUEOLGICO:

6 MIL ANOS DE POVOAMENTO HUMANO

DAS MARGENS DO GRANDE RIO

As evidncias arqueolgicas Caadores-coletores-pescadores

Indios-agricultores-cerfTlistas Os 'irldgenas ps-descobrimenlo

A resistncia Ofai

69

OALTO PARAN HISTRICO:

FRONRIRA ENAVEGAO

O incio da ocupao colonial' As misses jesuticas e as incurses dos

bandeirantes ' O ciclo das Mones' O sculo da pecuria

ll'ITRODUAO

CENRIOS

ARQUEOLGICOS

DO ALTO PARAN

Vimo-Ia, pela pri m.ra vez, com indizvel.

emoo, na manh de sol em que, vencidos

os 900 quilmetros da Sorocabana, paramos

s suas barrancas, em Porto Tibiri,

NW1ca havamos deparado antes uma mZ1SS3

de gua doce to larga, cantando, murmurando

rumo ao sul, como um mar sem ventos, que se

derramasse em uma diNo nica_

A largura da u a espraiada era to vasta,

que as matas gigantescas pareciam pequeninas,

Tn..o,.fdJodellndmd,., 1941.[>_ 1.11

Apesar da abundncia de gua, floresta, peixes

e animais terrestres, o jornalista Theophilo de

Andrade em seu primeiro contato com o a lto rio

Paran observou tambm que a regio era quase

ina bitada, com mosquitos e malria que, acompa

nhados das bruscas mudanas de temperatura com

a entrada das frentes frias, s6 mesmo os nativos

pareciam suportar. Impresso semelhante tambm

teve o sargento-mor Teotnio Jos Juzarte quase du

zentos anos antes, em 1769, quando percorreu e

mapeou os rios Tiet, Paran e Iguatemi.

Imponente e desafiador, O alto curso do rio Paran

foi cenrio de passagens picas de estudiosos e con

quistadores que, e m diferenles pocas, ousaram per

correr suas guas enfrentando os mais diferentes ti

pos de dificuldades.

Por seu potencial na navegao, foi a via de des

locamento para a fuga dos Jesutas e dos Guarani

das redues do Guair - rumo ao sul, pressiona

dos pelo avano dos bandeirantes paulistas - e tam

bm a via de interligao dos rios Tiet e Pardo no

roteiro monoeiro de So Paulo a Cuiab, e canal

7

Portos doAlto Pwao (A/'lJRAOf. 1941),

senOO cada lf'I'I delas canposto per apenas

l.m OU ourorancoo de patJa, onde

ficav<'lO seus pescadores.

AlTO PARAN

Abrange osegnento do rio Paran em seu alio

curso, desde as cabeceiras at asuperficie de

Guaira, onde o rio fluia entre as rochas e pro

ama as Sele Quels - corf.into de cachoeiaS

llaipu_

OvollJll1e das gJas c a extenso 00 canal fttNi

ai inspiraram adenominao do rio pelos ndios

falantes 00 Par-n, que signmca

semelhoote ao mrT, tarrbm pode ser derivado

do Par-n, rio enorme, caudaJ imenso, o

mal, TeoOOro Freitas (1976)

tarmm observou qJe Joo Mendes fez defivw

o vocbulo de "Por.afla, por coo/rao,

Por'an, excessivamente fTOSSO'. De Rpor,

para exprimir sUperlativo, excesso, extenso,

hbito, etc., e an, glOSSO', Padre Montoya cha

mou orio Paran- parente do mar -, de Par,

mar, ean, abreviaturede anma, parente".

Q

para o escoamento de produtos regionais, como a elVa-mate, rio abaixo

em direo a Assuno e Buenos Aires.

Registras histricos atestam verdadeiras epopias que tomaram pos

svel, por exemplo, a transposio de obstculos naturais como as ca

choeiras das Sete Quedas/Guara, no limite meridional do Alto Param:"\.

Mas, e antes disso? Quem foram e como viviam os primeiros habitan

tes do rio Paran? Como era o ambiente e quais as manifestaes cultu

rais? So respostas para perguntas como essas que a Arqueologia busca

com suas investigaes.

Doze anos de pesquisa contnua no Alto Paran j permitem respon

der a algumas dessas perguntas e podem comprovar que a histria da

ocupao humana na rea muito anterior ao que se supunha at pou

co tempo atrs.

8

A partir de 1970, pesquisadores paulistas e paranaenses a nalisaram

stios a rqueolgicos das margens dos ri os Pa ran, Para napane ma e

Ivinhema, proporcionando um panorama inicial acerca dos componen

tes principais da Arqueologia dessa regio. Esses estudos j permitiram

perceber as numerosas ocupaes dos Guarani e de povos que os ante

cederam, interagindo com esses ambien1es, estendendo-Ihes significa

dos simblicos e constituindo mltiplas experincias humanas nesses

antigos conte xtos ribeirinhos.

No entanto, paralelamente visibilidade arqueolgica da rea, nas

ltimas dcadas tambm se registrou intensa ao humana na paisagem

regional, deixando marcas de desrnatamento e processos erosivos que

destroem as margens do grande rio e de seus a fl uentes e, conseqente

mente, comprometendo a integridade de sti os arqueolgicos com regis

tras de um passado humano de centenas a milhares de anos. As barra

gens e eclusas criaram canais artificiais, alterando a livre navegao do

grande rio.

Em 1993, Cace iminente formao do lago da Usina Hidreltrica

Engenheiro Srgio Motta (UHESM), iniciou-se a pesquisa arqueolgica da

margem direita do a lto curso do ri o Paran, desenvolvida

continuadamente h 12 anos por universidades sul-ma to-grossenses, fi

nanciadas pela Companhia Energtica de So Paulo (CESP). Dessa for

ma, O Projeto Arqueolgico Porto Prillllvera, MS, constituiu-se num dos

lllIiores traballios de salvamento arqueolgico j realizados no pas: tan

to em durao e continuidade de etapas de campo, quanto em volume

de reas escavadas, nmero de dataes realizadas, nmero de peas

AMBIENTES

DOS KAYAP E DOS GUARANI

Os ecossistemas percorridos pelos canais flu

viais da Sacia doAlto Paran tambm infi uen

daram o deslocamento e a configurao dos

antigos territrios indigenas. A Etoo-Histria re

gistou que, anteriormente expanso das pri

meiras fazeJ"d1s na regio, a Kayap

ede oulros povos J era nos

ambientes recobertos pelo Cerrado no seg

mento selenlJional do Alto Paran. Em sellti

do meridional. quando essa vegetao gra

dualmente cedia lugar abUfldante Floresta

Estacionai Semidecidual al uvial, definia-se o

territooo guarani, habitantes das margens flu

viais.

ECLUSAS

NO RIO PARAN

Atuamente, a Bacia mAlta Paran reconhed

da pela expIctao de seu potencial hictelbico

emd3carncia<b de!f8nde pate

ooseuwso. Vrias usinas feram ai instaladas,

a partir da dcada de 1970, pela CESP com

vistas a Sllp'"ir ademanda de elelricidade, sem

crescente, noscenlros urbanos einOOsi1ais

da SUdeste 00 pais.

Nas llinas dcadas a expectativa

de escoamento, pelo Alto Paan. de I.rn lIoxo

continuo de e, assin, integar plena

mente aHaovia PiY3/l.fl<tagJa1. Pa:a tanto, a

navegao dever pefCffier os canais artificiais

criados no rio Paran - eclusas nos eixos das

barragens das usinas hicteltrK:as como a da

UHESM (falo - m<l'"o de 2(05).

9

LAGOA 00 CUSTODIO

No Alio Paran, achegada da Estrada de Ferro

SocabanaconstituilJ t.ma sada paa o eso::la

menlo, apartrdePresidenIeEpitcio, da madei

ra,gado, eNa-mate, dentre 1Dei

rinhos, transpcrlaOOs peIoganderio,

Pr6xino a lJ11 dos locais de extrao de madei

ra, na margem de lJma lagoa, morou solilno o

Sr. ClJstdio, al SlJa morte, j idoso. A lagoa

frcou can seu rnme, 9'l"ando Ia'nbm adencrni

nao do sitio arqueolgco sobre oqlJaI ele m0

rou: Lagoa do Cusldo 1 As fotos l110SIan esse

sitio <rq.JBOI6gco (em ouh.tro de 1995) e o colici

ano numa casa das )l'"oxmidades (em ncwerrtro

de 1997), QJando as vWZeas j estavan

devido construo da barragem da UHESM e

rio Paran.

O SENHOR DA

FOZ 00 RIO PARDO

A rea de conlluncia dos rios Parche Pariln

era paada p-elerencial paa os navegantes.

H C8"ta de1.800 anos (<mOStra Qf-l1 074 que

resultou na dalaode 1.860 45 anos A P.),

caacbes-ooletres--pescadre; a::arp<r<m na

rrayem!eita

inslnmefllos lticos. MlJitos sctOOs depois, as

lTICtIeS tiva"anali 1m deJQa

di edescanso antes de inicia'" alonga. navega

o do rio Pardo; posterioonente. a rea no

passoo i1ferenteaos II)S otiq.Je nela acan

paVa"T1. As vsperas da foonao da UHESM.

em 1998. o soIitrtlrncradcrda 100ebrio P<I'OO

ct.idava.zeIoscmente 00 h:aI,pera:rrendJ

ciente seu tenitCtio can o co (foto - abril de

1998).Ali pem-oa.reeu se recusando asai". Lma

de resgate reliro<ldali dJanIe afoonao

desse resavatooo.eocerrando ahistOOa de ocu

paooo local. Hoje ainensidodas guas que

recobrilJ quilmetros de extenso das margens

00 Alto Paran eafll.Jentes no deixa entrever a

p-elrita existncia desse local.

coletadas e monitoramento peridico da rea aps a formao do reser

vatrio. Os trabalhos no Alto Paran lm continuidade com pesquisas nas

suas margens ao sul da rea desse reservatrio, realizando-se levantamen

tos e escavaes arqueolgicas, seguidas de atividades de educao

patrimonial- no mbito da qual se insere este livro de divulgao cientifica

- em projetos apoiados pelo CNPq e pela FUNDECT.

As pesquisas j realizadas registraram o expressivo nmero de stios

arqueolgicos integrantes do universo cultural dos ndios Tupiguarani

ceramistas, assim como de diversas ocupaes a nteriores, desde pelo

menos 6.000 a nos a trs (cerca de 4.(X)() a nos antes de Cristo). Neste

trabalho, o conhecimento histrico e etno-histrico acumulado, conjuga

se com os dados a rqueolgicos obtidos nas pesquisas, demonstrando as

manifestaes culturais pretritas praticadas no Alto Paran.

As folos que ilustram esta obra - em sua maioria produzidas durante os

doze anos de pesquisa na rea - mostram cenrios do cotidiano dos mora

dores locais, tais como na lagoa do Custdio e na roz do rio Pardo, que

10

tinham no grande rio o seu ambiente de vida, assim como registram cenas

das pesquisas e dos stios arqueol6gkos. Muitos desses locais j no exis

tem, JX>is foram inundados pelo reservatrio da UHESM.

Como um tributo ao grande rio e aos seus habitantes ribeirinhos, do

presente e do passado, este livro apresenta um panorama dos distintos

ambientes e das diferentes manifestaes culturais, desde as ocupaes

pr-coloniais s histricas, neles testemunhadas}Xlr elementos da cultura

material remanescente em 156 stios arqueolgicos j localizados s6 na

margem direita desse grande rio. principalmente e m seus segmentos mais

piscosos_

Convidamos o leitor para percorrer os cenrios histricos e pr-histri

cos do Alto Paran, aqui revisitados sob o dos autores arquelogos.

OS LOCAIS MAIS

PISCOSOS

Alguns trechos do Alto Paran eram especial

"""'"_pelos"""""""-.""

de o passado arqueolgico at as vsperns da

formao do reservam da UHESM, que des

truiu essas paisagens. Afoto mostra ositio ar

q.teOIgico Il haPgJa npa 1(001 maio de 1999),

Cffil seus afloranerrtos rochosos. klcal ()I1(ja orio

Paran era especialmente piscoso; nesses t0

cais airKla habitavam os pescadores, como se

v

I I

Doze anos de pesquisas

arqueolgicas demonstram

que desde 6 mil anos

atrs o Alto Paran foi

palco de distintas

ocupaes humanas.

AS ETAPAS DA

PESQUISA

ARQUEOLGICA

DO ALTO PARARA

Em conjunto com a evidenciao dos stios

e vestgios arqueolgicos, doze anos de convivncia

com o ambiente e os moradores do Alto Paran

subsidiam a consecuo de dinmicas de

educao patrimonial na rea.

BENS DA UNIO

ALei rf 3.924de 26 de juIlode 1961, ea Consti

tuio da Repblca FedErntiva 00 de 5de

OlIbJ:ro de 1988,esIctle!ecanqJE!ossltios <r<p.Je

k!S oocoolraOOs so benswUnio eficaro sba

gJarda eproteoJ pOOIico.

Nos ltimos anos, com o desenvolvimento de projetos de pesquisas

cientficas em reas ambientalmente impactadas porohras de engenharia

civil, algumas extenses do territrio brasile iro, at ento desconhecidas

do ponto de vista arqueolgico, passaram a integrar o conjunto de co

nhecimentos sobre o panOTama arqueolgico pr-colonial do Brasil.

A Resoluo CONAMA nO 001, de 23 de janeiro de 1986, observou que

os stios arqueolgicos, bens da Unif1o, devem passar por estudos de

impacto ambiental provocados por esses e mpreendimentos de e ngenha

ria e, conseqentemente, de aes mitigatrias desses impactos. Diversos

reservatrios do Alto Paran e de seus afluentes so anteriores a essa

legislao.

I

M(Iadores locais e visitanles fl area onde

ento se iniciaVM"I asmas da baTagem da

UHESM em 1978. Abaixo, essa mesma rea

em maio de 1993, dLrallte aconstruo do aterro

,

da mocgern dJeita da b<wragern e, finamente,

esse aterro e o reserval(rioj foorIa<bs.

;

em bIorecenle (SEm data).

PROJETO ARQUEOLGICO

PORTO PRIMAVERA-MS

As obras da Usina Hiclreltrica Porto Primavera foram iniciadas no

final da dcada de 1970, a tingindo uma extensa rea do Alto Paran. Os

trabalhos sistemticos de mitigao dos impactos causados pela obra,

sobre o parrimnio arqueolgico, iniciaram-se efetivamente na dcada

de 1990.

O Projeto Arqueolgico Porto Prim1vem-MS (PAPPMS), executado entre

os anos de 1993 e 1999, abrangeu as aes t01ico-cientficas realizadas

na rea a ser impactada pela obra. Esse projeto

resultou de dois contratos f'innados entre a Com

panhia Energtica de So Paulo (CESP) e a Funda

o de Apoio Pesquisa, ao Ensino e Cultura

O fechamento das comportas da barragem, em

1998. marcou a inaugurao da obra que passou

a ser denominada Usina Hidreltrica Engenheiro

Srgio Mota (UHESM). Foram inundados cerca de

192.(0) ha, na rea balizada pelas coordenadas

geogrficas e 20

0

47'27"5/

.5.: '3TSS-W. Essa inundao atingiu,

na margem direita do reservatrio,

parle dos municpios sul- ma to

grossenses de Anaurilndia, Bata

guassu. Santa Rit a do Pardo,

3rasiJndia e Trs Lagoas. A mar

g.?m esquerda do Alto Paran (Es

MO de So Paulo). na rea impac

iada )Xlr esse reservatrio. foi pes

quisada pela equipe da FCT..{jI\'ESP.

PROJETO ARQUEOLOG1CO

PORTO PRlMAVERA-MS

Oprinero contam, n99QOO94()()()ft)143, assi

nado no anode 1993, viabilizou areal izarioda

"Etapa de Levantamento" desse COCJOe.

nada per Gilson R M<Ytins, no rrbito da LfMSI

CPpqoHIitPA. Portaria IPHAN n" 349, de 8

de noverrtJrOde 1993.

O segunOO contraio de de SE!f\lios

- n MMNCESPFAPECIOI197, viabilizou a

'Etapa de Resgate' desse Projeto, no perodo

de 1997 a 1999, com a atuao conjunta das

equipes da UFMS/CPA<tDHIILPA eda UCOBl

MOBllABPAR. sob acoordenao cientfica de

Em liaM. Kashimolo, PatariaIPHAN n" 55, de

29 de ourubro de 1997.

I';

As viskrias e a ~ , periodcamente

na 'ea, pem1itiran ocornectnemo

dos canais Iluviais. vrios dos quais

estava-n recobertos pelavegetao e

e'aI'I'I pouco visila<bs, possibiltanoo o

registrodetalhado da paisagem local.

As lotos (acina -janeiro de 1988;

abaixo -ou\lb'o de 1997) refererTl ao

IevantamenloooriJei'o 0Uebrach0,

dvisor dos mlKlicpios

de Analdndia e BatagJassu.

,

.

,

,

.

.

OAPA DE LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO

A Etapa de Levantamento do PAPPMS abrangeu reconhecimento geral

do espao e, em seguida, uma vistoria intensiva dos 220 quilmetros de

extenso da margem direita do Alto Paran, bem como de ilhas e o bai

xo curso dos afluentes desse rio. Visando localizao de stios arqueo

Igkos na rea, o levanta mento referencou-se e m um elenco de variveis

ambientais selecionadas como critrio para a definio de pontos de

vistoria, prospeces e sondagens do solo.

o levantamento a rqueolgico foi desenvolvido segundo dois eixos

principais de deslocamento. isto , a vistoria das margens, navegando-se

pelo rio Paran e afluentes, bem como por meio das estradas na plancie

de inundao. Foram vistoriados,

ao todo, 350 locais, devidamente

plotados com o Siste ma de

Posicionamento Global (GPS - sjgla

e m ingls de Global Positioning

System) e anotados em uma carta

arqueoLgica do reservatrio. Des

ses locais, 118 caracterizavam-se

como stios arqueol6gicos a cu

aberto, com vestgios de povos agri

cultores ceramistas e/ou de caado

res-coletores-pescadores pr-hist

ricos .

ii

. .

ETAPA DE ESCAVAOES ARQUEOLOGIW

Considerando-se esse conjunto de 118 stios arqueolgicos localiza

dos na Etapa de Levantamento do PAPPMS, foram escavados 24 stios

considerados representativos dos diferentes passos de ocupaes do pas

sado arqueolgico da regio.

As escavaes seguiram o mtodo das superfcies amplas

(lEROI-GOURHAN, 1983), com abertura de trincheiras e reas

de decapagem, visando evidenciar, por meio de abertura hori

zontal e vertical do terreno, em nveis de 0,10 m de espessura,

vestgios que JX>Ssam contribuir para a leitura de traos do

comportamento cultural, econmico e social dos grupos hu

manos pretritos que a viveram . Para tanto, os trabalhos fo

ram registrados detal hadamente por meio de anotaes, falos

e mapeamento (JOUKOWSKY, 19BO), incluindo-se o levantamento

topogrfico detalhado dos stios realizado pelo engenheiro

cartgrafo Mauro Issamu Ishikawa.

A coleta de cerca de 50.000 peas arqueolgicas durante o

levantamento e as escavaes arqueolgicas, em conjunto com

o processamento de 174 dataes, provenientes do emprego

do mtodo da termoluminescncia (TL) ou do carbono 14

(C

1

4), definiu preliminares que permitem a identi

ficao das etapas do povoamento humano pretrito.

No passaOO aqueolgico do rio

hOuve intensasalMdadesdeproWo

de lerranenlas llicas, C(IOO no silio

Rio VMie 10(folomeoor -maiode 1999).

Ao lOngO.do AlIoParan ede seus afiuentes

tambm fcm'n evirleociadas outras tais

COO'lO ado stio Lagoa doCuslOO 1(loto maio;

jur'lho de 1998): desde4.000 anos AP. at o

sculo XVII.

17

I

i

,

===-III!III!I!!-===="

30m

-

A T A ~ O E S

Sob a perspectiva de identificao da cronologia das ocupaes ar

queolgicas da rea, o processamento de dataes de amostras de ma

teria l cermico, pelo mtodo da TL, foi realizado no Laboratrio de Vi

dros e Datao da Facu1dade de Tecnologia de So Paulo (FATEC), sob li

coordenao da Prafa. Dra. Snia Hatsue Tatumi. As amostras de car

vo foram processadas por meio do mtodo C

14

, no Laboraioire des

Sciences du Climat et de l'Environnement - Laboratire Mixte CEA-CNRS

U/'I1R 1572, em Gif-sur-Yvette, na Frana (Gif), sob a responsabilidade do

As dataes de fragnentosdecermica Dr. Michel Fontugne.

arqueolgica (foto aci'na -junho de 1998)

Slbsiam aide!1tificao dos terontos mcrnenlos

de das peas liticas. Na folO abaixo,

f'emmoolas lticas ooIetacias no Alto Paran.

ACERVO

,

o material coletado nessas pesqui

sas foi analisado, em uma primeira

etapa, no Projeto Anlise do acervo

arqueolgico coletndo em escavaes

realizadas no plancie de inundao

do Alto Paran, MS (Convnio: Fun

dao de Apoio ao Desenvolvimento

do Ensino, Cincia e Tecnologia do

Estado de Mato Grosso do Sul -

FUNDECT/llCDB nO 005/(0). O acervo

analisado totalizou 17.053 peas,

considerando-se sua distribuio es

pacial e insero estratigrfica, visan

do a contribuir para a caracterizao

dos horizontes culturais pretritos que

se sucederZlffi na rea.

I

.

MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO

.

DO RESERVATORIO

Aps a formao do reservatrio da UHESM, novas reas passaram a

ser ercx:lklas pela ao das suas guas. Considerando-se a necessidade de

realizao do monitoramento arqueolgico para mitigar esses impactos

erosivos sobre sitios arqueolgicos locaJizados na faixa de depleo da

margem direita desse reservatrio foi firmado, em 4 de dezembro de 2003,

um novo contrato entre a CESP e a FAPEC, Dispensa de Ucitao

nO ASLiPM'985i2003 (Portaria IPHAN nO 131, de 6 de abril de 2004).

No mbito dessa pesquisa de mitigao de impactos sobre o

patTi mnio a rqueolgico local, ameaado pelos processos erosivos pro

vocados pelo reservatrio, pretende-se ampli ar o conhecimento sobre o

o mapa ilustra ainsero espacial dos

perfi( das ocupaes humanas pretritas no Alto Paran. Dessa forma,

rxoj etos de pesquisa arqueolgica aq.i

enfocados. Durante omonitttamenlo

realizaram-se: a vistoria mensal da margem do reservatrio, para O re

arqueolgicodo reservatOrioda UHESM foi

conhecimento das caractersticas paisagsticas atuais da rea do en klcalizado 1msiflO al entodesadleciOO:

Rmeiro auiteri 7, de onde se destaca

torno desse lago, e a mensurao dos processos erosivos; a identifica

(IoII) -oultb"ode 2004) aevideociaode una

o e o registro de stios arqueolgicos; a escavao de oito stios ar

tmacermica sOO ll"ocesso erosivo.

queolgicos passveis de impacto

Projetos de Pesquisa Arqueolgica

pela oscilao do nvel do reserva

no Alto Paran

trio: a anlise, em laboratrio, das

peas arqueol gicas; e o

processamento de da tao de

N

de carvo j coLetadas

nessa pesquisa. As peas e dados

obtidos contriburam para a am

do conhecimento cientfi

co acerca das respectivas OCupa

es das quais so teste munhas.

ws

'"

'"

--_..

--,

... ...

19

I.

Instalao da kbulao do gasod.lkl

na miYgem (eita do Alto Pnn

[fOO> rina 1998).

Aps essainstalao, atWJIao

foi l<vJada sob essecanal eseguiu pela sua

margem esquerda em 4eoa Soo PaaIciSP.

Nas proxmdades dessa hvessia, onde seria

instalado o~ e da obra. a escavao

aqueok':9ca 00 sitio CI'I'ego Moeda 1,

lrna aldeia T n i (foto ao laOO oob.b'o de

1997), datada Bmeca de 700 anos.

20

PROJETO GASODUTO BOLvIA-BRASIL

o rio Paran, e m Trs Lagoas, foi seccionado pela instalao do

Gasoduto Bolvia-Brasil. Os trabal hos de mitigao de impactos ao longo

desse empreendimento possibilitaram a localizao e escavao de stios

arqueolgicos na rea da UHfSM, Alto Paran, ampliando o conheci

mento acerca das ocupaes pretritas do ambiente ribeirinho regional .

A pesquisa dessa fa ixa do gasoduto que seccionou Mato Grosso do

Sul em sentido oeste-leste, transversal ao rio Paran, proporcionou um

diagnstico das fronleiras culturais dos povos ceramistas do Alto Paran:

marcante nos terraos fluviais de Trs Lagoas e ausente, oeste, nos

solos arenosos de gua Clara e Ribas do Rio Pardo.

PESQUIW AO SUL DA REA DO PROJfJO PORTO

PRIMAVERA: LEVANTAMENTO ARQUEOLGICO

Aps a formao do reselVatrio da UHESM, Osegmento de cerca de

250 km do rio Paran , situado entre essa barragem e a UHE Itaipu, cons

titui o nico trecho no represado e, portanto, passvel de futuros estudos

do complexo paisagstico e arqueolgico do Alto Paran. Dessa forma,

nesse segmento no represado do rio Paran, desenvolvem-se novos pro

jetos de pesquisa apoiados pela FUNDECT e pelo Conselho NacionaJ de

Desenvolvimento CientfICO e Tecnolgico (CNPq).

o projeto Arqueologia da paisagem

das v rzeas dos rios Ivinhema e Paran:

registro e preservao do patrimnio

cultural, desenvolvido no perodo de

2002 a 2004, Convnio FUNDECTCNPq/

L: CDB nO 015/02 (portaria IPHAN nO 90,

de 14 de maio de 2002) visou correla

cionar a paisagem e o patrimnio ar

queolgico. Os stios foram contextuali

zados. espacialmente, a partir da ela

borao de um Siste ma de Informaes

Geogrficas (sIGl , por Ayr

Salles. Os dados obtidos e a localiza

o de 26 stios arqueolgicos na rea

subsi diaram li prod uo de mapas

,emiticos e publicaes dirigidas, em

especiaL comunidade de Porto Caiu

E' ao Parque Estadual das Vrzeas do

, ..

. '::nnema.

o rio !vinhema flui sinuoso nas vrzeas

do seu baixo cuso(10\0 - setrotrode 2003)

Aimagemde satlite ooaixo(TM lANOSAT1

RGB 543 -llOYembrode 1999). mostra o

segnento<;b Alio Pnn no rep"esado. desde

a barragem da UHESM. at a Ilha Grande;

os sltios arQJecl9cos esto assinalaoos

can crculos <marelos (Olicos) ou rosados

restacaseatI"ea 00

Parque Estadual dasVi!rn3as 00 Ivin1'lema

delinilada pela liIlha arna-ela.

Dilogo com mcraOO-es de Pockl Gau, habitar.tes

atuaisdo sitioa-queol9co guaoni

Rio Ivinhema 1, durante a das

escavaes cientficas (lotos -janero de 2005).

Ref\etilrSe acerca 00s cOjetivos, e

s;gr;TIcadoo doo""""'_.

IaiSCOOlO o9!!jUl<rneokl h\JllaOO em !.ma

teImica. visto na I0Io maU.

ESCAVAES ARQUEOLGICAS

NO BAIXO IVINHEMA

A anlise desses stios arqueolgicos localizados nas vrzeas dos rios

Ivinhema e Paran est sendo realizada por meio do projeto Conhecendo

e Preservando o Patrimnio Arqueolgico Local: Escavaes de S tios no

Contexto das Vrzeas do Rio Juinhema, em desenvolvimento no perodo

agosto de 2004 a junho de 2006

(Termo de Outorga nO 41/100073/

2004, firmado entre a FUNDECTI

CNPq e a UCOB) . Esse projeto abran

ge atividades de escavao ar

queolgica e de educao patrimo

nial no mbito do Parque Estadual

das Vrzeas do Ivinhema e, em es

pecial, na comunidade de Porto

Caiu, municpio de Navira , a qual

est implantada sobre o s tio

arqueolgio Ri o lvinhema I , teste

munho de uma aldeja guarani pre

trita.

22

CONTINUIDADE DAS PESQUISAS

NO ALTO PARAN

As ocupaes de povos Guarani e de antigos caadores-catetores

produtores de pontas lticas nas margens das lagoas e afluentes do rio

lvinhema esto sendo pesquisadas no mbito do pTOjeto Escavao Ar

queolgica do sitio Rio Baa 1: contribuiao anlise dos horizontes pr

cermicos e guarani da margem direita do alto rio Pamn (Processo CNPq

40222412004-3).

Assim, as resultados obtidos nos proje

tos de pesquisa reiro-referenciados subsi

diam a realizao do projeto integrado de

pesquisa intitulado A rqueologia do alto cur

sodorioParan, MS, enire4.OCIOanosAP.

e o sculo XVlJ: arte/atos e cen6rios cu/tu

rum (processo CNPq' 35024712003-0). Es

to sendo analisados todos os arlefatos

coietados na rea, correlacionando

!ernotiJX)logia e cronologia de ocupao

pretrita regional. Com a continuidade dos

nabalhos, amplia-se o banco de dados que

possibilita descortinar os distintos horizon

:es allturais arqueolgicos do Alto Paran.

No Pfoielo Inm,adode Pesquisas do Alto PIiIil

eWlora-se uma sntese acerca 00s hcrizootes

arqueok'lgicos da rea, considefaoOO-se seus

ambientes ao norte (magem abaixo) e ao sul

(menor. abaixo) doro Pardo em agosto de 199{);

suas de caaOOres-coIela'es

pescadcres, de pontas edos

T (1oID da vasj\l C8"mica 00 slllo

Rberio QuiterOi 1 -maro de 1998). Apesquisa

reb"oalimentada pela escavao do stio Rio Baia 1

(foto da !rinchara 1 - abril de 2005).

,.

- >

-~ . "

-

,

..

Do Alto Paran

outrora ecoavam os sons

dos peixes na piracema.

Suas frteis vrzeas, com

abundncia de vegetais, animais,

cascalheiras e argila, atraram

vrias populaes humanas.

PAISAGEM E

ARQUEOLOGIA

I"

Aps muitos milhes de anos de transformaes

geoambientais, o Alto Paran passou a

acolher, pelo menos desde cerca de 6 mil anos

passados, culturas diferenciadas cujas tcnicas

e prticas interagiram com a tipologia e a

disponibilidade de recursos naturais.

o rio Paran situa-se no centro de uma estrutura geol6gica, formada

h mais de 400 milhes de nos, denOminada Bacia Sedimentar do

Paran, que ocupa uma rea de 1,6 milho de km

2

, representada no

mapa ao lado. Alm de uma extensa rea de Mato Grosso do Sul e ou

tros estados do Centro-Oeste, partes dos estados do Sudeste e Sul brasi

leiro, parte da Argentina, Paraguai e Uruguai situam-se nesta Bacia.

Vrios eventos geolgicos ocorridos no decorrer da histria geolgica

cenozica dessa Bacia, aheraram o -traado origina l do rio Paran. O

-"-...

Sedimentar do

eoLivIil

atual eixo desse rio foi definido no final da &a Mesozica

h mais de 65 milhes de anos), em conseqncia de

soergui mento dos a rcos marginais a essa bacia, vistos no

mesmo mapa, segundo Petri e Flfaro (1983).

Assim, hoje o rio Paran estende-se por cel"Cll de 3.780 km

00 sentido meridional da Amrica do Sul. Com seus afluentes,

compe uma bacia hidrogrfica que drena uma superfcie de

aproximadamente 2,8 milhes de kJn2, desde o Brasil at sua

desembocadm" no Rio de la Plata (AIgentina) .

Os sedi mentos depositados desde mais de 400 milhes de

a..'lOS atrs na Bacia do Paran sofreram litificao, isto ,

:oram transformados em rochas que hoje afloram nas bor

-:as leste e oeste dessa estrutura geolgica. Na maior parte

Bacia, as rochas mais antigas acham-se recobertas

?E".\a;; rochas formadas posteriormente.

Durante a Era Mesozica areias finas transportadas e de

;:x::Stadas pelo vento em a mbiente desrtico foram consoli dadas em

!....:'::os (Formao Botucatu) . Superpostas a esses depsitos, no decor

7': dos perodos Jurss ico e Cretceo dessa Era, ocorreram efuses de

.ii!!!".'aS vulcnicas, predominantemente baslticas, intercaladas por lentes

:Ji? a renitos. que constituem o conjunto de rochas denorrunado Forma

;o Serra Geral. O Alto Paran atualmente flui em grande extenso so

Ore essas rochas produzidas por sucessivos derrames que, em Presidente

SP. alcanaram 1.5 km de espessura total.

9!lciI!I do Parami na gedica

de Pelri e Flfllro (1983). A parsagem 00

Alto Pari'm marcacla pelo

an1rpico produzido UHESM

a agll;l!leCu!lr:a Implicou a Iellrada da floresta

e do cenado, remanescentes apenils em

alguns fragmentos resldulls {vistos na

Imagem de s<illrte cedida pela CESP)

27

AS FONTES DE MATRIA-PRIMA

LTICA EAS CORREDEIRAS PISCOSAS

ARENITOS SIUCIFICADOS

Atkramentos deaoohslrrcificados associaOOs

(Martins, 2(03) e da Serra de Botucalu (Morais,

1983), respectivamente nas ocidental e

aieI1aI da Bacia00 PIal,fcm'I ulizad:Jscano

fontes de matrias-pTna para a confeco de

(Jotoaoladc) coIetadonositioCOOeglProsa 1.

CRISTAIS

No inicio do scuJo XVII, a expectativa de que

ais1alsooq.a1zoeocoob"ados oobasalloJossun

preciosos. motivou afundaode Rica do

Espritu Santo (Cardozo, 1970). Assin como os

arenitos si licificados associados aobasalto, os

aistais de qJlrtz:o toolm faan pelos

povos pretritos. Uma amelista lascada para

eo:::aIxe (foto ao 1aOO,moo:r), SlIQ8rind'J hl!<w"-se

de adano. 101 localizada em solo de ocupao

Guarani da magem direita do rio Baa (sioo

arqueOOgco Rio Baa 1).

Expostas pelos processos de monognese, ou seja, eroso das super

fcies pelo escoamento das guas, atualmente as rochas da Formao

Serra Geral (basaltos e mmilos silkinmdos) afloram ao longo de alguns

afluentes de grande porte do Alto Paran, assim como nas cuestas e mor

ros-testemunho das bordas ocidenml e oriental dessa Bacia. Associados

ao basalto, localmente ocorrem cri$lrli'-i de rocha (quartzo).

Durante o Cretceo Superior (h cerca de 90 milhes de a nos atrs),

sobre as rochas da Formao Serra Geral, depositaram-se os sedimen

tos que foram denominados de Formao Caiu, compostos de arenitos

vermelho-arroxeados com estratificao cruzada. A Frm llilC'-H) Cdillr1 exibe

ampla distribuio espacial no entorno da calha do rio Paran, aflorando,

entre outros locais, no Pontal do Paranapanema.

FORMAAO CAlUA

Arenito CaiuaHorana maior parte da margem

esquerda 00 Alio Paran (foto -outwo de 1997).

Na margem reila 00 lrecl10 setentrional desse

00, aocx:rrocia desses a1Iaanenlos se

rea de inflexo do canal do Alto Paran

denominado Paredo das Araras - sd:fe o qual

se localiza ositio arqueol9coAlto Paran 12.

Esses locais, pela Iqxlgalia elevada de margm

evisibilidade do enlorno, dentre outros falores,

favoreceram ainstalaode aldeias pretritas

Guaani.

28

Posterio rmente, superposta For!l1ao Caiu, de positou-se a

Formao Santo Anastcio que, por sua vez, foi recoberta pela Forn"lao

VISta do Alio Pa-an rbtida aparti" da superlcie do

Adamantina. Segundo a SEPLAI'I (1990), a Formao Santo Anastcio

Paredo das haras, na rea do sitio a-queolgico

Alto Paran 12, antes da forrnaic do reservatrio

composta, na base, por arenito predominantemente fino, de tonalidades

da UHESM'(foto menor - maio de 1994}.

Na margem oposta, confOOne observa-se

cinza-pardo, vermelho-arroxeado ou creme. Por sua vez, a Formao

nessa foto, o ambiente devrzee. da Lagoa

Adamantina se distingue por constituir arenitos finos a mdios, com So Poolo edo canal do rio Paran.

Ao norte dessa rea, as irlnexes 1'10 nado

tonalidades entre cinza-rseas e amarelo-esbranquiados.

donoVerde apresenlavam caredei"as,

cano a VJSfa na foIo abaixo. Otflla manh fria

Os afloramentos das Formaes Caiu, Santo Anastcio e de maiode 1999; IleSSamagemda c:orredei'a,

:\damantina restringem-se, [la vertente ocidentaJ do Alto Paran, a alguns

Rio Verde 15.

dos divisores dos rios Ivinhema/

?ardo e PardoNerde. A maioria

das superfcies do Alto Paran

caracteri za-se pelas amplas

coberturas coluviais cenozicas,

ruretamente relacionadas com a

?doge nizao desses subs

llilt OS. arenticos ou baslticos,

bem como coberturas colvio

cluviais ou aluviais deJXlSitadas

mdias vertentes ou fundos

ce vale.

29

Ao lado, futo area do rio PafCm em 1979 na rea

da Ilha Bandeirantes. Observava-se, direita, a

foz do riodo Peixe, entoC2faClerizado pelo

traado sinuoso no ambiente de vrzeas; ao sul

dessa ilha, o rio Pararl fazia uma infiexo, em

cuja margem direrta se localizava ostio

arqueolgico 3 - BR3 (nwcado com

cJwlo). Oa1krnmenlo deconglomerado de

seixos ecalhaus desse stiovislo, em detalhe,

na foloacrna (em oulubrode 1997).

PONTOS DE

ESTRANGUlAMENTOfESTREITAMENTO

Nos pontos de esreilamento, as margens fiLNi

ais arem elevadas efavereci=m desenvoI

vrnento de solos estruturaOOs, asstn como JXO

moviam proteo coofra inundaes, propicia

vam visllilidade do entcmo e facilitavam

embarque e flLNi aL Em muitos

casos, wredeiras ftllVlais ai famadascoosti1ui

anlocais pnapesca e, poctanlo, JXeferenciais

p<WCl es\abelecimentos hllmanos do passado.

Antes da. forrnas:o do reservalirio da UHESM,

i

S<be os stios arqJeoIgioos a coos:tiludos en

bebEdxrosde gril, epal

Ies, renlreourns eficaes.

Aexistncia de ilhas lan1Jm facilitava o des1o

camento e a travessia ftLNiaJ.

30

A Era Cenozica tambm se caracterizou por complexos eventos

tednicos, que ento se sucederam na Bacia Sedimentar do Paran e

produziram a escavao do canal do rio Paran, e ntre Guara e Foz do

19uau. Estruturas geolgicas como falhamentos determinaram a

configurao da hidrografia e a geomorfologia do alto e mdio rio Paran.

A maior parte dos grandes afluentes do rio Paran se encaixou em

alinhamentos tectnicos como Paranapane ma, Tiet, Arax-Rio Grande

e So Jer ni mo Curiva

(FLFARO et ai., 1982).

No segmento setentrional

do Alto Pa ra n, especia l

mente entre Santa Rita do

Pardo e Trs lagoas, houve

um a umento no e ncaixa

mento do canal, com incre

mento de inflexes bruscas

no traado fl uvia l, deno

minadas lX.mt de eslrangl.l

Ictlltellto/estreitt1ll\ento (node

points)_ No Alto Paran, o

maior deles era o das Sete

Quedas, que representava o

nvel de base regional.

Alm do est reita me nto e inflex o do canal , nos pontos d e

estrangulamento dos rios existiam, antes da formao do reservatrio da

UHESM, afloramentos de substratos rochosos e de conglomerados de seixos

ou cascalheiras sobreja ce ntes. Vrios desses locais apresentavam

ferramentas produzidas a partir do talhe de calhaus e seixos, por povos

do passado. Dessa forma, foram locais escolhidos para confeco desses

instrumentos junto s fontes de matria-prima.

Nesses pontos de estrangulamento fluvial, desembocavam afluentes

de grande porte do Alto Paran. Esses afluentes constituam um sistema

de vias de navegao e foram especialmente ocupados no passado.

Os complexos eventos tectnicos cenozicos geraram pontos de

inflexo na drenagem, desencadearam o soerguimento da Serra de

Maracaju e a conseqente compartimentao e escavao da drenagem.

Essa dinmica resultou na eroso de rochas baslticas e arenticas dos

afluentes. que originaram os depsitos de cascalho do ambien1e de calha

do rio Paran.

Na tna""gem oeste da ilha Ipa l f11:>a aflorava

basalto eocorria esmlanei1todo canal do rio

Paran, fato que apesca no kx:al. Os

nsnrnentos lticos fascacbs, encon!J'a())s neste

albarneflloe no SQIo da barranca pcm1i!i"am a

IIhagua Li"r1>3 1(foto maiode 1999).

31

o segnenlo doAno PcraJ, ii rrJOflIaIta de sua

con!luncia como rioParcto, era abLndante em

afk:mnentos de congkmera::ls de seixos e

calhaus. Nesses locais Ioobm se enconmam

stios arqJ8016gicos,testemunhos de atividades de

povos do passado, que se apropriaram dessas

matrias-pma p;n aconfecode ilsrunentos

<iJilrSOS pnatender s necessidades vitais de

corfa", raspar eIoo perfur.u.As rnosun os

sltios arqJeoI6!jcos Alio P<rn:1. 8(acna) e

AltoParan 11 (abaixo) emoolubrocle 1997.

Os depsitos de cascalho no canal do Alto Paran teriam sido

sedimentados em duas fases distintas, denominadas de geraes

quartztica e calcednica (FLfARO; SUGUIO, 1974), cujas idades precisas

a inda so ignoradas. Entretanto, supe,e-se que, em clima semi-rido, sob

um regime nuviaJ de alta energia, se formaram os

depsitos da "gerao quartztica" compostos

principalmente de blocos e seixos de quamito e

quartzo, oriundos do embasamento cristalino pr

cambri ano da borda oeste da Bacia do Paran.

Posteriormente, o soerguimenl0 da Serra de

Maracaju teria causado mudana das reas-fonte

de cascalhos para a calha do Alto Paran. fluxos

de a lta e ne rgia e nialha ram gra ndes vales e

iniciaram um novo ciclo deposicional de cascalhos.

Os a fluentes de substrato basltico devem ter

fornecido seixos de gata e calcednia, alm de

arenito silicificado e basalto calha do rio principal,

compondo a gerao calcednica. Esse cascalho

ta mb m inclui quartzo e quartzito oriundos do

retrabalhamenio da gerao quartztica.

Na rea da UHESM, Suguio e t a I. (1984)

registrara m dois nveis de cascalho associados

gerao quartztica: na base do terrao colvio

aluvial (cota mdia 245 m) e entre as cotas 237 e

245 m. A gerao calcednica foi identificada na

base do terrao a luvial e na plancie a l u v i a ~ e m cota

mdia de 235 m.

PERODO QUATERNRIO E

~

TRANSFORMAOES NA PAISAGEM

No decorrer da poca pleistocnica do Perodo Quaternrio, ou seja,

durante os ltimos 1,8 millio de anos, ocorreram vrios perodos glaci

ais, com diversos intervalos de paleoclimas semi-ridos a ridos, princi

palmente no Herrsfrio Norte, que repercutiram na dinmica da paisa

gem, mesmo em locais sem glaciaes, como o Alto Paran.

De uma maneira geral, as alteraes paleoclimticas para as condi

es semi-ridas produziram estados de desequilbrio bioclimtico, re

sultando em diminuio da cobertura vegetal e incremento do

intemperismo fsico dos solos e das rochas. Nos paieodimas chuvosos, o

escoamento concentrado sobre solos resseC<l dos originou depsitos de

cascalho nos leitos fluviais. Intercalados aos estdios glaciais ocorreram

interglaciais, quando paleoclimas mais quentes e midos propiciaram a

formao de solos com maior desenvolvimento de cobertura vegetal e de

fauna .

Essas iransfonnaes na cobertura vegetal, bem como na monognese

e evoluo dos depsitos sedimentares do rio Paran, especialmente na

rea de Parlo Rico (PR) , foram interpretadas por Stevaux et alo (1997),

como descreve-se a seguir.

No le ito do rio Paran existe um pacote sedimentar com at 30 m de

espessura, cujas idades ultrapassam 40.000 anos AP. Nas plancies de

inundao, mais recentes, as espessuras dos depsitos so inferiores a

10m.

No final do PLe istoceno, os autores leriam

identificado, no Alto Paran, paleoclimas ridos

a semi-ridos entre 23.540 2.240 anos A.P e

41. 680 4.880 anos A.?, segundo idades

obtidas na seo basaJ de lagoas.

Os paleoclimas ridos a semi-ridos do

Ple istoceno teriam propiciado intensa

coluviao, formando O terrao colvio*aluvial

denominado, por Stevaux (1993), Unidade

Taquaruu. At o momento, no Coram encon

trados vestgios humanos neste perooo de ari

dez no Alto Paran.

A extensa plancie do Alto Paran foi for

mada pela expanso do vale deste rio para a

TERRAO

COLVIO-ALUVlAl

Terrao co!PJiO.-aIuvia! da rocrgem <hila ooAlto

Paran, $I6!PlOO Suguio et aI. (19M), que se

situa fera da <Tea de inundao 00sse rio. Grande

parte! desses terraos, q-mndo tangenciaebs por

canais fluviais, cemo no sUio arqueolgico Rio

Maacai 1(foto-janeiode2003), /a'an habitacbs

per povos GU<rcIni cerarstas que aI vftleran

desde cerca de 1.000 anos atrs.

o mapa ao lado representa

os dilffenles nveis de mao

da IT\argerJl ela00 Alio Paran,

no segnenlo no repesado

dapi9la21): desde avzea

(Unidade Rio Paan), Ienao

coIiMo-akJviaI (lkIde

Fazenda Boa VISta) etetrao

fXedcrnl nantemente cokNial

(lKtidade Taquaruu), seg..n:Io a

denominao de Stevaux (1993).

TERRAO ESTRUTURAL

COI'l"'f'9 rekNocan suavecai"Tal1o lUTlO ao 00

ParaM, onde fama barranco elevado em mais

de 20 mem relao ao leito fllNial (foto abaixo:

sitioarqueolgico guarani na margem esqueroo.

do Alto Paran em 2004). Nesses terraos

estnJttnls bam localizaOOs numerosos sitias

arqueolgicos, vanos deles testemunhando

antigas aldeias de povos Guarani ceramistas.

Esse Ietrao lkMaI elevado tmacooslituiOOlocaI

favorvel inslalao de povos indigenas,

rK>IactmenIe 00 (ti-nomilnil.

IV LiKIi<e do v..".. do

--

fIooIVIsIa_ ,

....

---

_'o

_ TOQ>X\It>Bam>

_ _ Jt>:o

Km

sua margem direita, depositando sedimentos aluviais. Outros eventos

marcantes desse rio foram a mudana de seu cana) em direo oposta,

encaixando-se no Arenito dos atuais estados de So Paulo e Paran

(denominado terrao estrutural ou, segundo Stevaux (1993), Unidade

Porto Hill). Na margem direita do grande rio, os depsitos colvio-aluviais

exibem espessuras ent re 15 e 20 m e formaram a Unidade Fazenda Boa

Vista.

' ..

.

.. __ .. ____ .a, __,.

3-1

TIMO CLIMTICO E

POVOAMENTO HUMANO DA REGIAO

Desde cerca de l O.CXX) anos passados, quando terminou O ltimo es

tdio glacia.l do Hemisfrio Norle, ocorreu me lhoria das condies

paleoambientais, as quais atingiram o seu pice h cerca de 5.000 a

6.()(X) anos passados, constituindo o denominado Estgio Hipsitrmico

ou o timo Climtico.

Essas novas condies paleoambientais no Alto Paran, de expanso

da cobertura vegetal, foram registradas pela produo de turfa e areia

orgnica, datadas de 4.870 100 anos A P. por radiocarbono e conten

do abW1dantes palinomorfos, segundo Stevaux et alo (1997). Segundo

esses autores. nesse ambiente teriam ocorrido a reativao dos canais e

a construo do terrao denominado Unidade Fazenda Boa Vista, locali

zado entre as vrzeas do rio Paran e a Unidade Taquaruu.

A borda elevada desse terrao colvio-aluvial marginal s vrzeas

denominada subunidade Fazenda Boa Vasta Alta, que no inundveL e

acha-se coberta pela vegetao arbrea. composta de cerca de 10 m de

espessura de areia mdia a fi na, com aparncia homognea, que foi as

sociada por Stevaux a retrnbalharnento elico.

TERRAOS

FAZENDA BOA VISTA ALTA

ASlbunidade Fazenda Boa VISta Alta constirula

uma feio gecmorfolgica preferencial pa:a a

das _cheias excepcionais.Aexistncia 00canal ........."""..""'-

nuvial q.Je Iangencia essa ~ f k i e atena aos

mltpbs lISOS cotidianos. Tal falo ccmprovado

pela localizaode sltios arqueolgicos nesse

tipo de relevo, por exemplo, no si tio ClTego

Mm 1(foto abaixo outItrode 2002).

35

II

H cerca de 6.000 anos. durante o Os incrementos da temperatura e da umidade propiciaram a in1ensi

timo Cli mti co. as condies

ficao da pedogoese e a expanso da cobertura vegetal e da fauna,

paleoambienlais favoreceram a expanso

da frora e da fauna. em conjuno com a

aumentando os recursos a limentares. Assim, durante o timo Cli mtico,

presena de populaes de caador es

O Alto Paran tornou-se,

corelores-pescadores no Alio Parana.

A foto acima (em setembro de 2003)

2 lem o naturalmente, mais favo

ilustra a vegetao aluai das varzeas do

rio Ivinhema .

rvel expanso de gru

pos de caadores-coleto

dreit:l tm-6e 1oIod:! ponlas de I e i s

res, fato que compro

pr-hlslricos. M peas kmn coIetadas na rea vado pelos dados obti

da foz do r'o Ivinhema paO1O!dor local.

-""'-"""""""'"

dos nas escavaes dos

stios arqueolgicos. H

6. 000 anos passados

populaes caadoras

coletoras-pescadoras

ocuparam as bordas dos

terraos estruturais, dos

colvio-aluviais e dos

a luviais , tangenciadas

pelos cursos fluviais .

36

Posteriormente, entre 3.500 e 1. 500 anos A P. , teriam prevalecido con

dies paleoclirnticas semi- ridas no Alto Paran, segundo Stevaux et

aL (1997). Essa fase seca est3ria testemunhada pelas cactceas associa

das vegetao de floresta da. margem do rio Paran (JABUR, 1992). A

presena humana continuou nessa rea, conforme se observa nos stios

a rqueolgicos.

Segundo Steva ux et aI. (1997) , por volta de 2.000 anos atrs definiu

se o le ito a lua i do rio Paran, embutido nos paredes de arenito da sua

margem esquerda e, assim, abandonando canais da plancie de inunda

o, tais como o rio Baa, e originando vrias lagoas na vrzea.

Re tra ba lhados pe la di n mica fl uvia l dos ltimos milnios, os

paieoambientes de vrzea e do canal do rio Paran compem a denomi

nada Unidade Rio Paran (STEVAUX, l 993). Nveis de areia e de cascalho

com espessura de at 15 m, presentes no canal desse rio, em suas ilhas e

barras, integram os "depsitos de leito" segundo Suguio et al. (1984).

As vrzeas fora m divididas e m a ltas ou ba ixas, a ladas respecti

vamente a 4,0 e 1,5 m acima do nvel normal das guas. Inundvel nas

cheias a nuais, a vrzea ba ixa aprese nta cicatrizes de pateoilhas e

paleocanais. Parte dos paleocanais foi reocupada por leitos fluviais ou

lacustres aluais.

PAlEOIlHAS

Ps paleoilhas e os diques marginais so formas

de relevoque se destacam na planlcie doAlto

Paan, pois somas elevados. Issopossililila

o crescimento de vegetao arbrea e, no

passado, favcrecia os acampamentos ht.manos,

como se observa pela presena de sltios

arqueolgicos nessas formas de relevo,

e1a!Pas..Abaixo (foto -oullio de 2002), t.m 00s

canaisdo Baixo Ivinhema.

37

ostio an:peolgico Alto Paran 5situava-se

9 A

'"

FSZ o

"" .

'" .

"" .

+

.#

+

+

+

SiTIO ALTO PARAN 5 - AP5

X9!I.11

PONTOS COTADOS

v ARZEA

..... TRINCHEIRAS

REA DE COLETA

I I I I

SISTEMTICA DE SUPERFlc l E

<

A Unidade Rio Paran, segundo Stevaux et a1. (1997), composta,

na base, JX>r depsito fluvial de alta energia ("cascalho polimtico areno

so", com intercalaes de areias mdias a grossas e blocos de cascalho

limonitizados ressedimentados). Posteriormente, sob fluxo de menor ener

gia, depositou-se "are ia estratificada e seixosa", tanto no canal quanto

na pldncie de inundao e, em superposio "lama arenosa", cuja

base foi datada em 4.250 anos A. p.

Os vestgios arqueolgicos so e ncontrados, e m grande parte, nas

camadas arenosas que depois se superpuseram lama arenosa. Isso su

gere a intensificao do povoamento do Alto Paran a pariir do 6 ti mo

Climtico.

Situados nas margens contguas aos canais fluviais, os diques margi

nais possuem elevao topogrfica mais acentuada, advinda de deposi

o dCl frao mais grossa dos sedimen10s transJX>rtados em suspenso

nas guas das cheias, bem como pelo perfil topogrfico assimtrico, uma

vez que as fraes mais finas, .transportadas pelas cheias, decantam no

Limite entre plancie e terrao, com declividade suave e paralela face

abrupta desse dique no seu contato com O canal fluvial. Os segmentos

mais elevados dos diques foram muitas vezes ocupados pelas popula

es do passado.

EQUIDISTNCIA DAS CURVAS DE NVEL. 0,5 m

DATUM HORIZONTAL SAD-S9

OATUM VERTICAl ARBITRRIO

MAURO ISSAMU ISHIKAWA I UNESP

FEVEREIRO DE 1998

no dique marginal do Alto Paran, ao lado da fCfl

do ribeJo Quiteri (foto -Ieverero de 1998).

Atopogafia de detalhe desse stio (carta

topogica ao lado) permite a visualizao da

declividade do t9fTeno, da lTKV"g I11 at avrzea

no il\eria"do terrao HuviaI. Os vestgios

de caves desse sro siIumn

adata de ocupao htmana do local h

cerca de 1.500 anos.

38

Dessa forma, desde cerca de 1.500 anos atrs,

estabelecera m-se as condies paleoambienlais

quentes e midas que se estendem at a atualidade

no Alto Paran, conforme se observa pelo incre

mento de matria orgnica nos depsitos

sedimentares. Esse paleoambiente quente e mido

proporcionou o desenvolvimento de solos e as ex

panses da Floresta Estacional Semidecidual aluvial

e das faunas.

Com os recursos naturais caracterizados por

solos bem desenvolvidos e abundncia de fl ora e

fauna, h cerca de 1.200 anos os povos agriculto

res ceramistas, principalmente os T upiguarani, se

tomaram hegemnicos na rea, ocupando terra

os e diques marginais, onde antes se estabeleciam

os caadores-coletores.

As dataes obtidas indicam esse povoamento

Tupiguarani no intervalo entre 1.600 200 anos

A.p. (falec-259, stio Brasilndia 11, situado na

margem do rio Paran) e 240 30 anos AR (Gif

10038, stio Bataguau 4, loc.alizado na margem

do rio Pardo). Vrios desses stios apresentam a terra preta antroJX>9nica,

originada da matria orgnica de reas de habitao elou de descarte

dos T upiguarani.

Aescavao da hinchef'a 1

Rio Baa 1, ale 1.80mdeprofuncid<Kle, penni!e

vistaz<I' acamada de terra prela

GoY3ni nos 0,20 m do solo (rolo acina

. abril da 2005). Nessa camada marcada pelos

vestgioscrgnicos, eoc::ooIla'n-senumerosos

tagnentos de ca<lmica. As camadas Sliljacentes.

armveJadas, correspondem adepsitos

sedinenlares antaKres, cabend>se destacw que

nofoododa trilchei'a, a1,80 mdeprofooddade,

etX:OOtan-se nsrunentos, tais como pontas

que testeroort.am a eiIs!ncia

caaOO'es--coIeIaes.pescacbes neste local.

A loto ao lado t.ma urnaoornica guarani

coIeL1d:l no sitio Rio fvinhema 1.

39

oAMBIENTE RECENTE

Nos 4O km do seu alto curso, o rio Paran exibe uma bacia de super

fcie suavemen1e inclinada rumo ao canal principal, passando na sua

vertente esquerda de 700 para 270 m de altitude, em virtude do processo

de epirognese positiva 'atuante nas bordas dessa bacia. A drenagem

dos afluentes principais, adaptada a essa inclinao das camadas, pos

sui padro semiparalelo, dissecando as formas de relevo.

Na margem direita do rio Paran, no Estado de Mato Grosso do Sul,

predominavam, antes da formao da UHESM, extensos terraos fluviais

que alcanavam 12 km de largura, compostos de solos "Glei", aluviais e

Areias Quartzosas. Rumo ao alto curso dos afluentes, predominam os

la1osso1os.

o Alto Paran situa-se na transio de dois ecossistemas hoje bas

tante alterados pela agropecuria: o setentrional da Floresta Estacional

Semidecidual e o meridional dos Cerrados, O traado do rio Pardo, afluen

te do rio Paran na latitude de 2130", constitui o limite aproximado

desses dois ecossistemas.

Cabe destacar que antes da formao do reservatrio da UHESM, este

era tambm o limite do rio Paran com traados diferenciados, Ao norte

da foz do rio Pardo, o canal do rio Paran possua inflexes bruscas e

maior encaixamento caracterizado por margens elevadas com mais de 5

m em relao ao leito fluvial e os afluentes possuam grande JX'rle. Nesse

Aloto ao lado (em oubbode 199n ilusta O terrao

elevactJ na margem dreila do Ano Paran, ao nort2

de sua coolkJncia COOl orio PMOO. Os

cffiiJricooda ClCl4DoTuP9Jarani OOpassado.

encontacbs noaltodesse Iefrao, pemUam

(Sitio Alto ParanB).

., 7

as,.

segmento, antes da expanso da agropecuria, a Floresta Estacionai

Semidecidual aluvial do rio Paran dava lugar cobertura de Cerrado,

em clima regional controlado predominantemente pela posio da Zona

de Convergncia IntertropicaL A extenso setentrional desse segmento

era habitada, at o sculo Xlx., pelos ndios Kayap do Sul.

o leito do Alto Paran ao norte da conflu ncia com o rio Pardo era

encaixado, navegvel e com jazidas de argUa, fa tos que favoreceram as

atividades econmicas da rea no sculo xx. A a tividade oleira de cer

mica vermelha, combinada pesca e ao transporte, foi essencial para o

desenvolvimento das localidades sul-mato-grossenses de Porto Joo Andr

e, na f02 do rio Pardo, de Porto XV de Novembro. Com a iminente inun

dao dos a mbientes ribeirinhos pelo reselVatrio da UHESM, as popula

es dessas localidades foram transferidas para novos centros urbanos,

construdos pela CESP no terrao caiuvia\.

Ao sul de sua confluncia com o rio Pardo, a vegetao das margens

do rio Para n passava gradualmente de Cerrado para Roresta Estaciona]

Semidecidual, com clima marcado pelo predoITnio de massas de ar tro

picais e polares.

Nesse tTecho, antes da formao do reservatrio da UHESM, esse seg

mento do rio Paran apresentava traado mais retilneo e menos encai

/J.I) sul da conftuncia com orio Pardo,

amargem ~ e i t a do rio Paran era pouco elevada.

Na foto (em outubrode 1997), o sitioa-queoIgico

Alto Paran 5. com rrwgens baixas e

"'-

.1

As margens 00 AJIo Pnn roonlanle de sua

conlluncia cml orio Verd&, no roram iloodadas

pela formao<*) reservatrio da lJI-ESM.

Entretanto. a elevao 00 nvel das guas acelerou

aeroso das margens, num processo qJe

lagoas 1) e tambm CXIJ1)I'omete a sdlrevivncia

da '!'4)OOenIe figJeia, remanescentevegeCaI hoje

rB"O no Alto Paran (foto ao lado -feverero de

2(05). Cem aeroso dos sltios. omaterial

nasmayeose no leito

IwiaI e, muitas vezes, ac<t>a sendo

aclIentarnenle re!i'acbd.rar\E! aiMmdes de

explorao de areia e cascallo

(foto abaixo -maio de 2005).

EROSO DAS MARGENS

f.s variaes de nvel das guas do Alto Paran

provocam a eroso laleral das margens e a

ISluiode stios

si tuados nesses locais. Este processo

na aIuaIidade, pebcEsmal<mento

fl lNial das barragens mplanladas no Alto Paran.

xado, com maxgens mais baixas e, portanto, mais sujeitas s inundaes

peridicas; os anuentes eram de me nor porte. Essas caractersticas

geomorfolgicas favorecem, a lualmente, a eroso das margens des

matadas; no passado, influram no

padro de ocupao pretrita des

sa rea, inicialmente pelos caado

res-colelores-pescadores e pos1e

riormente pelos Guarani.

Na ma rgem esque rda, o Alto

Paran possua te rraos alados

com mais de 20 m de altura em rela

oao nvel das guas anterior for

mao do reservatrio da UHESM.

Esses terraos eram estruturados

sobre o Arenito Caiu, substrato

regional de la1ossol05 e podzis

que, a ntes da insta lao da

agroperuria, eram reooberlos pela

Floresta Estacionai Se midecidual,

sob condies climticas de zona

transicional de massas de ar pola

res e tropicais conforme denomina

o de Zavatini (1992).

A partir da dcada de 1950 hou

ve, no Alto Paran, intensa ativida

de porturia de escoamento de

madeiras nobres. Na margem

paranaense do Alto Paran, locali

dades como Porto So Jos, ainda

serve m para a travessia fl uvial, a pesar das pontes construdas sobre o rio

Paran ou sobre o aterro da UHESM.

A topografia elevada da margem esquerda do Alto Paran ravoreceu

o desenvolvimento de cidades paulistas como Paulicia, Panorama e Pre

sidente Epitcio, com atividades econrnicas ligadas indstria cerm.i

C3 (telha e tijolo), pesca e transporte de carga. O turismo s margens do

Alto Paran tambm propiciou a expanso de cidades corno Presidente

Epitcio e Porto Rico (PR) que, assim como os demais municpios

impactados pela construo do reservatrio da UHESM almejam ampliar

a tividades do turismo para incrementar o desenvolvimento local.

~ d a cininUo da piscosidade. oAlto

Paran continua alrnindo l'!'IOI"3<b-es ribemhos

ou Ilristas pa-a a alividade de pesca_ As lotos

(m1f,i llhO de 2005) itustam pescaOOrescortando

peixes na margem desserio m1 JUjH

(Trs Lagoas)e. abaixo, aconcentaode

MSlaS pescando na ponta norteda Ilha CorJllIida.

lJn 006 lOcais mcis p!SCosos 00 entorno,de&'onte

ao stioarquedOgicoAIIoPa'an40_

Desde, pelo menos, 6 mil anos,

caadores-coletores-pescadores

acamparam nas margens

do Alto Paran e h

1.500 anos a presena dos

agricultores-ceramistas

tomou-se hegemnica na rea.

oALTO PARAN

ARQUEOLGICO:

6 MIL ANOS DE

-""- .

-

-

POVOAMENTO HUMANO

DAS MARGENS DO

GRANDE RIO

- ~

" ..

'. .

---_../

A anlise dos vestgios arqueolgicos,

em conexo com as informaes da

etno-histria regional permite a

elaborao de interpretaes relativas

aos caadores-coletores-pescadores

e aos agricultores ceramistas do Alto Paran.

Quando a regio do Alto Paran recebeu os primeiros seres humanos

uma questo para a qual a cincia a inda no tem uma resposta precisa.

No entanto, pelos dados coletados pela Arqueologia, j possvellevan

tar algumas hipteses.

Partindo-se de uma anlise geogrfica/ambienta l, o Alto Paran pode

ser considerado um curso fluvial de envergadura continental. o segun

do maior rio do Brasil. e m extenso e volume hdrico: suas guas percor

rem o continente na direo norle-sul e banha os estados brasile iros de

,

l

f

I

Mato Grosso do Sul, So Paulo e Paran, e os

pases vizinhos Paraguai, Uruguai e Argen1ina,

desaguando no Oceano Atlntico, entre Buenos

Aires e Montevidu. O seu delta to extenso

que conhecido como Mar deI Plata.

Na rm:rgem ci"eita do AltlJ Paran

IocaIf2n-se osilio Elrasirlda 8

(loto -;..r!oo de 2005), pc6Sl.

enlreasr-ofundades de 1,40 e 1,SO m, tmaaila

densmde devesligios lticos lascados, os

ioduem viIias pontas de pr(:;les ldicativas 00

modo de vidl caad<:t-ooIelor.pescador qJe,

aps olino Climtico se estabeleceu no local.

As mudanas climticas dos ltimos

7.000 anos se renelir?in em variaes

de nivel domar. conlonne Suguio (l98:W4),

iluslradas nos !JIicOS abaixo:

oaunenlo da desse Estagio

Hipsit9mioo pode ser visualizaOO pelas

elevaes do nivel domar regisr.ldas

em __s localidades do litoral trasiei'tt

-;

ot ' _ _ N."'.M. __

7/$,6 6 S -4 .3 2 O

-, 1

1400' li P. . JQOOGOO.

ISlJGlJ!O o' 01.1 $1101

Conantla. SP

6.&65 .. 3 2 O

'dOllO I!. .P .

Santos. SP

ISVGU'O . 9r10J

claro que ta l configurao hK.lrogrfjca no

passaria despercebida pelas primeiras Levas hu

___ I IU'.M

manas migrat6rias que povoaram pioneiramen

3 2 o

!

te a Amrica do Sul em tempos pr-hist6ricos.

{ BA Idoot ano.

U,oART ' k .. ln91

A histria do uso cultural do Alto Paran ca

racterizou-o, sobretudo, como um siste ma virio de longa extenso, inte

grando o litoral com o interior do continente e vice-versa. O povoamento

do Alto Paran deve ser contextualizado no do Brasil Central, pois esse

rio perpassa, em seu alto curso, ambientes tropicais aos subtropicais.

Pesquisas arqueolgicas em Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso

do Sul, Gois e Oeste Paulista sugerem que a presena. do homem no

Brasil Central projeta-se, pelo menos, ao final do Pleistoceno. No sitio ar

queolgicoSanta Elire, aproximadamente a 150 km ao noroeste de Cuiab,

os pesquisadores da misso Franco-Brasileira (VlALOU; VlALOU, 2005) re

gistraram vestfgios arqueolgicos com mais de 20.000 anos. Em Mato

Grosso do Sul, na rea da cabeceira do rio Sucuri, que desgua no rio

Paran nas proximidades da cidade de Trs Lagoas, arquelogos do Insti

tuto Anchietano de Pesquisas coI.etaram amostras de carves de urna fo

gueira arqueolgica datada em 10.480 70 anos A.P. (VERONEZE. 1987)

47

"

+

+ +

\ "00,., s10 P",ULO

p/<>Ma dG

pt. hl. lcidCQ

+

"

.'

.

/

+

00

"

"

.'

y v, J.','

seja, o sul-amaznico, OS Cerrados, a plancie do Alto

T" ,n

" . Paran e o PantanaL A Etno-histria regional e a Ar

"

queologia, ao observarem a diversidade de grupos ind

genas que existiram na regio, levantaram a perspectiva

de visualizao de diversos movimentos de grupos hu

manos, no tempo e no espao, adventcios e intra-re

gionais, os quais folj aram as culturas indgenas regis

tradas cientificamente pelos pesquisadores,

Como ponto de partida para a compreenso do pa

pel do I\1to Paran na questo da origem do homem na

Amrica do Sul, pode-se pens-lo corno uma das princi

pais rotas migrat6rias de caadores-coletores-pescado

res pr-histricos.

A origem, o perfil cultural e o fsico desses primei ros

lO ;lO

,.,

habitantes so algo para o quaJ a cincia arqueolgica

! I I I I

ainda busca respostas. Para que elas seja m obtidas,

necessrio o aprofunda me nto das

pesquisas, o que dever ocorrer nos

prximos anos.

As pri meiras abordagens cient

fi cas sobre a e1 rqueologia da Bacia

fora m realizadas

na dcada de 1970. Pesquisadores

da Universidade de So Paulo es

tuda ra m diversos pontos do rio

Para napanema, que contriburam,

de forma indireta, para a compre-

Os antigosespaos habitacionais dos

Tliguarani "os rios Paranapanerna e Pcwan

fc:ram pesq.lisaoos por (respectivamente

1984; 1978): a tigua abaixo MTiI as manchas de

terrn preta ENidencianOO vestgios de aldeia - stio

Lagoa So Paoo 1 , na margem 00 rteria

lITIitScefmicas nosmoAtlles, M!Io

""",-"",,.

2 l' f

Em Serranpolis, no sul de Gois, no muito distante da cabeceira

do rio Paran, a mesma equipe descobriu vestgios a rqueolgicos da

tados em 8.500 anos (SCHMlTZet aI, 2004). Na bacia do Paran, no m

dio Paranapanema, o nvel ltico do sti Brito foi datado em cerca de

7.000 anos, segundo Vilhena-Vialou (1983/84) . Somam-se a esses da

dos as dataes arqueolgicas mais antigas obtidas durante a execu

o do Projeto Arqueolgico Porto Pri mavera, MS que confi rmam a

presena do homem nessa regio, de forma indiscutvel, h pelo menos

6,000 anos.

Pouco se sabe sobre as origens dos diversos povos indgenas atual

mente existentes no Brasil Central, porm uma questo est hoje mais

clara: devem ter havido, nos ltimos 4,000 a nos, diferentes processos

culturais que se desenrolara m por meio de mecanismos adaptativos s

dinmicas das feies ambientais a predominantes, ou

-I S

I

"- .'1.--< o 10 ZOem

@

@ @

Gl

o

o

00

b C

I I

o

1 ,

"m

enso da complexidade arqueolgica do Alto Paran. Somaram-se a es

ses dados, os resultados obtidos com o desenvolvimento dos trabalhos

de resgate arqueolgico na rea deJXlis inundada pelo reservatrio da

Usina Hidreltrica de ltaipu, os quais foram executados pela equipe de

arquelogos da Universidade Federal do Paran (CHMYZ, 1979).

Entre as pesquisas realizadas pela equipe da USP (PALLESTRlNI,

1984) destaca-se aqui a do stio Lagoa So Paulo 1, no municpio paulista

de Presidente Epitcio. Nessa ocasio, os arque6logos registraram que,

anterior s ocupaes indgenas ceramistas pr-coloniais, ourros horizon

tes culturais existiram (n(velltico, entre 0,80 e 1,10 m de profundidade,

datado e m 2.500 70 anos A.P). Esses testemunhos evidenciaram rea

lidades a rqueolgicas que remetem a modelos culturais anteriores ao

Guarani. Essas OC\.lpaes lticas referem-se aos grupos de caadores-co

letores-pescadores pr-histricos.

A partir dessas abordagens, surgiram, mesmo que e m carter

preliminar, os primeiros esboos explicativos sobre os processos arqueo

lgicos de povoamento humarK> da Bacia Aho-Paranaense. Combase nessa

Os rios ParanaparlelTla eP<W'ana ftXlVn

pesquisados paChrnyz, 001 especial na

dcada de 1970, com regisros de numerosos

stios arqueolgicos evestgios OOcativos eles

sIlnlas ocupaes e

hislricas da Provincia do Guair,

Ai lustrao (CHMYl, 1979) apresenta

um conjunto flmerro tuplguarani , com peas

cermicas compondo urna, tampas etrs ouras

em seu interior; avasi lha que estava

no fundo da lKna wigava em seu inllYior contas

de rolar de concha, de osso, assin como de victo

de ocigem etropia, incanOO ratrse

de um grupo contemporneo presena

espanhola na regio,

49

Aextensiva T 1'\0 rio

Pcranapanema deixou testemunhos em

sltios, taiscomo o1Ilm",Iocalizado na margem

direita do Baixo Paranapanema, alguns

quilmeros montante da Reduo de Santo

Incio (SlbJada na margem esquerda desserio).

Oconjunto funerrio evidenciado no stio ltoccr

era COll'l,JOSto por 2u:nas cermicas.

onde kYam sepulladJs neonakJG.

Afoto, ao lado (em 1989), ilusTa lXl1a

pea ceriw'nica du"anle sua evidenciao.

cultura material remanescente, predominanteme nte co mposta por

cermico e ltico lascado, percebeu-se no solo a sobreposio de sistemas

culturais que evidenciaram o desaparecimento dos grupos de

coletores pioneiros do local e a expanso dos grupos indgenas ceramistas,

provavelmente tambm adventcios, que comearam a ocupar a regio h

cerca de 2.000 anos.

Na dcada de oitenta do sculo xx. alm da pesquisa na Lagoa So

Paulo, os estudos arqueolgicos do Alio Paran pouco evoluram em re

lao dcada anterior. Merecem destaque as iniciativas cientficas en

gendmdas pelo ento embrionrio ncleo de pesquisadores sediado no

campus da FCT/UNESP (Presidente Prudente) , e mbora as atenes

prioritrias dele estivessem voltadas para o oeste paulista e para o Baixo

Paranapanema (KUNZL1, 1987; FACCIO, 1992; KASHIMOTO, 1992). Noelli

(2003) continuou as pesquisas arqueolgicas nas margens paranaenses.

oimpulso aos estudos arqueolgicos alto-paranaenses com

o incremento das obras da UHESM, a partir de 1990. Em atendimento

legislao de proteo ao patrimnio arqueolgico, a CESP contratou duas

equipes cientficas para a realizao dos trabalhos de mitigao dos im

pactos desse empreendimento sobre os stios arqueolgicos existentes nes

se trecho do Alto Paran, ficando uma encarregda da margem paulista e

a outra da margemsul-mato-grossense coordenadas, respectivamente, pela

FCT;UNESP (Projeto de Salvamento Arqueolgico de Parlo Primavera, SP)

e LPA;DHI/CPAqtUFMS (Projeto Arqueolgico Porto Primavera-MS).

Desde ento, o conhecimento desse contexto a rqueolgico

aprofundou-se, pennitindo uma compreenso maior das caractersticas

pretritas das experincias culturais a ocorridas, bem como o surgimento

de novas hipteses cientficas.

50

AS EVIDNCIAS ARQUEOLGIW

Com os levantamentos e escavaes arqueolgicas reatizados nas mar

gens do rio Paran, durante os trab:! lhos de arqueologia preventiva na

rea do reservatrio da UHESM, foram identificadas mais de duas cente

nas de stios arqueolgicos (mapa abaixo) e coletadas dezenas de milha

res de vestgios materiais das populaes que a viveram nos ltimos

milnios. Entre esses vestgios so predOmina ntes aqueles provenientes

da confeco de artefatos de pedm lascada e fragmentos de recipientes

omapa os siOOs

de cermica.

Iocaizados no AlIO Paan,

rea do resetvalOOoda UHESM.

Na margem direita do Alto Paran, durante a realizao do PAPPMS,

PAf"f'MS (UFMSlUOJB)e Projelo de

foram coletadas a lgumas dezenas de amostras de carves arqueolgicos

Arq.JeO\iopl de Ptrtl SP IFCTAJNESp)

bem como frngmentos de peas ce

rmicas, os quais foram submetidos

s dataes radiomtricas, realiza

das em laboratrios especializados.

Produziu-se, assim, uma tabela cro

nolgica que, embora parcial, per

mitiu a elaborao de uma visoge

ral dos diferentes horizontes cultu

rais, que, no tempo e espao, povo

aram essa regio (I{.4.SHIMOTO, 1997

e MARTINS et al. , 1999).

Daque les stios identificados e

registrados durante os trabalhos

preliminares de levantamento ar

queolgico, um percentual foi esco

lhido para ser objefo de escavaes

arqueolgicas siste mticas. Estas

escavaes forneceram um detalha

menta mais completo das estrutwas

que os caraderizavam (KASHIMOTO;

MARTINS, 2004). As abordagens, a

seguir, foram baseadas nos dados

obtidos com as escavaes de res

gate cuquealgico nas margens sul

mato-grossenses, do Alto Paran e

de seus a fluentes, lembrando-se as

limitaes de compreenso que so

intrnsecas a qualquer recorte amos

traVespacial.

READEINUNDAO DA USINA HIDRELTRICA ENGENHEIRO SE'RGIO MOTTA

E SiTIOSARQUEOLG ICOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

,,:

E.

,

-

.

'''''A''':''\ \.

..

,

M'

..

'"'-'"

,...... .,.._"._......

,-_.. ..

_.. _.. ......,., .. _

PERlOOO ARCAICO

o perfodo arcaico engloba os acon

tecimentos relacionados com o cotidi

ano de grupos de caadores-coleto

res nmades e portadores de uma cul

tura nitidamente pr-histrica, isto ,

no l ndlgena: no construlam al

deias, no possuam hierarquia so

cial, no confeccionavam recipientes

de cermica, produziam suas ferra

mentas de trabalho e armas essen

cialmente por meio do lascamento de

rochas.

!\baixo, pontas liticasevidenciadas nas

escavaes 00 Alto Paran. testemunhas da

ocupao regional pu" caadres-wleta"es

pescadores do passado:00 alinhamento supericr,

da csqJerda para arerta, trs pontas de

projles do sitio Lagoa do Custdio 1 e duas do

sitio Brasi lndia 8: ooalinhamenlo inferio"", da

esquerda para adireita, duas pontas do sitio

Brasilandia a, -.ma da Lagoa do Custdio 1 e

!ma do stio Rio Baia 1

CAADORES-COLRORES-PESCADORES

A paisagem das margens do Alto Paran mudou substancialmente

aps o fenmeno ambiental conhecido como timo Cli mtico (ou Est

gio Hipsitrmico) , ocorrido entre cerca de 6 e 4.000 mil anos. A largura

e a profundidade do rio aumentaram significativamente, bem como sur

giram centenas de novas lagoas nas plancies de inundao ribeirinhas.

Um exemplo dessa radical mudana na fisionomia ambiental marginal

o complexo lacustre conhecido como lagoa So Paulo, na margem es

querda do Alto Paran, no municpio paulista de Presidente Epitcio. O

mesmo pcxJe-se dizer dos pantanais na margem sul-mata-grossense no

entorno do rio Pardo no municpio de Bataguassu, do rio Baa, no muni

cpio de Anaurilndia, ou ainda do rio Ivinhema, em Navira.

As principais inferncias da pesquisa do PAPPMS forneceram a possi

bilidade de construo de um modelo explicativo prelimina r sobre os

tipos de sistemas culturais que caracterizavam essa regio no passado

pr-colonial Observou-se, de um modo geral, a existncia de duas gran

des realidades arqueolgicas. A primeira referente aos nveis mais pro

fundos, geralmente com vestgios hoje situados em profundidades supe

riores a 1,5 m da superfcie. Refere-se a vestgios humanos de 4 a 6.000

anos atrs, quando o modo de vida pde ser conceituado como pr

histrico (perodo arcaico) . Isso significa que os comportamentos eco

nmicos, sociais e culturais integravam-se em um padro a rqueolgico,

classicamente denominado de caadores-coletores-pescadores.

Com o tenno acima, a Arqueologia pretende tipificar sociedades que

possuam estratgias de captao de reOlrsos naturais e de sobrevivncia

escoradas em gestos essencialmente predatrios. Os bandos caadores

coletores-pescadores eram, em mdia, compostos por algumas dezenas de

pessoas cada um. Os bens consu

midos por eles eram ob1idos confor

me as disponibilidades naturais/sa

zonais. Ento, essas populaes no

possuam uma economia produtiva,

mas natural: dependiam da diSpo

nibilidade ambiental de ali mentos

animais e vegetais, sem praticar a

agricultura e o pastoreio. Assim, seus

assentamentos espaciais eram acam

pamentos, caracterizados pela cur

ta pennanncia. A rotatividade per

manente, por reas extensas, era um

fator de construo de territo

rialidade, em outras palavras, um t

pico fenmeno de nomadismo.

52