Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Artigo Sobre Seneca e A Finitude Da Vida

Artigo Sobre Seneca e A Finitude Da Vida

Enviado por

Tamires CruzTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Artigo Sobre Seneca e A Finitude Da Vida

Artigo Sobre Seneca e A Finitude Da Vida

Enviado por

Tamires CruzDireitos autorais:

Formatos disponíveis

out. nov. dez.

l 9 l , 9 l 371-78

371

Sneca e a finitude da vida o que a finitude

pode ensinar sobre o viver

cezar lus seibt*

Resumo l Partimos da premissa de que a conscincia da finitude, do destino mortal do ser humano, pode

ensinar algo sobre a prpria vida. O modo de encarar a morte tem a ver com o modo de encarar o viver.

Finitude ou infinitude so dois modos possveis e diferentes de lidar com a existncia. Acompanharemos

as reflexes do filsofo estoico Sneca no que se refere atitude diante da brevidade da vida e suas

preocupaes com o viver bem.

Palavras-chave l Sneca. Estoicismo. Finitude. Brevidade da vida

Title l Seneca and finiteness of life what finiteness can teach about living

Abstract l We are based on the premise that the conscience of the finiteness, of the human beings mortal

destiny can teach something about the life itself. The way of facing death has to do with the way of facing

living. Finiteness or infinitude are two possible and different manners of dealing with existence. We will

accompany the stoic philosopher Senecas reflections on what refers to the attitude due to the brevity of

the life and his concerns with living well.

Keywords l Seneca. Stoicism., Finiteness. Brevity of life

introduo da infinitude

finitude

No muito comum tratar do limite da existncia

humana, sobretudo numa sociedade em que o

ideal uma vida produtiva e cheia de ocupaes

teis e importantes. Alm dos limites que acompanham a condio fsica, psquica, espiritual e

social do ser humano, que se manifestam no decorrer dos anos da existncia, h o limite do fim, a

morte. Tratar da morte, signo da finitude, no

simplesmente ocupar-se com um tema qualquer,

ele normalmente considerado assustador e desnecessrio. Na verdade, pode ser que todo nosso

esforo intelectual e tcnico seja simplesmente

uma tentativa de nos desviar e afastar da condio humana fundamental. Os avanos e ocupaes cada vez mais requintados e chamativos

talvez signifiquem que estamos em fuga diante de

nosso fim, capturados pela impresso da imortalidade.

Data de recebimento: 29/07/2009.

Data de aceitao: 25/08/2009.

* Docente da Faculdade de Educao da UFPA, campus de Camet

(PA), doutor em Filosofia pela PUC-RS.

E-mail: celuse@ufpa.br.

Mas o tema do fim, da morte, da finitude, no

estranho para a filosofia, embora muitas correntes

filosficas e filsofos ocupem-se simplesmente

com temas precisos e delimitados, muitas vezes

distantes da vida humana efetiva. Na Antiguidade

temos vrias correntes e autores que tratam explicitamente da brevidade da vida. Esto preocupados

com a qualidade e o sentido da existncia, como

no caso de Sneca, de quem nos ocuparemos mais

longamente. Mas tambm Montaigne apontava

para isso quando afirmou que quem ensinasse os

homens a morrer, os ensinaria a viver (Buzzi, 2000,

p. 147). E, antes dele, Scrates pensava que aprender

a filosofar era tambm aprender a morrer. Contemporaneamente, dizem Aranha e Martins que

[...] preciso resgatar, no mundo atual, a conscincia da morte, o que no deve ser entendido

como a preocupao mrbida, doentia do homem

que vive obcecado pela morte inevitvel. Tal

atitude seria pessimista e paralisante. Ao contrrio, ao reconhecer a finitude da vida, reavaliamos

nosso comportamento e escolhas, e podemos

proceder a uma diferente priorizao de valores.

Por exemplo, se tomamos como valores absolutos o acmulo de bens, a fama e o poder, a reflexo sobre a mortalidade torna ridculos esses

anseios, privilegiando outros valores que nos do

372

maior dignidade. Essa mesma reflexo, no nvel

planetrio, nos ajuda a questionar os falsos objetivos do progresso a qualquer custo. A conscincia da morte nos ajuda a questionar no s se

nossa vida autntica ou inautntica, mas tambm se faz sentido o destino que os povos legaram para seus herdeiros (2000, p. 334).

E, se levarmos em conta o filosofar de Martin

Heidegger (1889-1976), dele podemos aprender

que aquilo que constitui a marca de nosso pensamento ocidental, que ele chama de metafsica, constri-se exatamente sobre o horizonte do infinito. A

busca de um fundamento ltimo e seguro inscrevese nessa pretenso infinitista. Ao longo da histria

sempre se buscou um porto seguro, seja no Ser, na

subjetividade, na realidade emprica ou em alguma

entidade transcendente. At mesmo, para esse autor, o ser originrio, a abertura de sentido, foi sempre entificado para garantir o ideal de objetividade.

Essa metafsica objetificadora que precisa ser desconstruda para que, com base no solo ftico e originrio, se possa relembrar a insupervel finitude na

qual estamos jogados, enquanto ser-a (Dasein).

Em uma de suas obras, a que teve mais significativo impacto no desenvolvimento da filosofia

do sculo XX, intitulada Ser e tempo (escrita em

1926 e publicada em 1927), Heidegger descreve o

modo pelo qual na cotidianidade, envolvidos nas

ocupaes com objetos e atividades, entendemos

a ns mesmos e aos outros entes do mundo em

torno. A ideia fundamental que no temos um

posto externo, no nos encontramos num lugar

privilegiado e distanciado em relao a nossos

envolvimentos para poder pronunciar-nos sobre

a realidade. Falamos de dentro do prprio mundo,

mesmo quando nos pronunciamos sobre a transcendncia. Nosso conhecer acontece dentro dos

limites do ser-no-mundo. E o que isso significa?

Mostra que somos entes finitos, que somos, enquanto ser-a, o fundamento sem fundo. Que a

transcendncia uma transcendncia horizontal,

imanente, que no podemos sair da abertura do

mundo e da linguagem na qual nos constitumos

enquanto humanos, para afirmar objetividades

maiores do que as que nossas possibilidades finitas permitem.

eibt l Sneca

Nessa cotidianidade, na qual estamos em geral

e sempre primeiramente absorvidos pelo impessoal, pela tradio, estamos em constante fuga da

morte. Heidegger introduz o existencial da angstia como aquilo que nos lembra, contra nossa vontade, que no temos domnio irrestrito sobre a

realidade, que as coisas nos escapam quando pensamos que as possumos. A presena da angstia

em meio ao curso normal da vida cotidiana ensina e recorda a finitude, o que Heidegger (1998, 46

a 53) chama de ser-para-a-morte. O funcionamento das coisas e fatos em meio aos quais nos

encontramos mantm afastada a conscincia da

finitude, sobretudo por meio daquilo que o autor

denomina falatrio, ambiguidade e curiosidade no

discurso (cf. Heidegger, 1998, 35 a 38).

O importante aqui notar que, para Heidegger,

est em questo a passagem da infinitude para a

finitude. Com isso, no se decide nada em relao

a verdades religiosas ou transcendentes, somente

se situa esse comportamento dentro das possibilidades de um ente finito. Todos os comportamentos, tericos e prticos, do ser-a so reconduzidos

condio ftica, o lugar da possibilidade dos

acontecimentos, a abertura do ser. Mesmo a viso

do que seja o ser humano, a antropologia, precisa

partir desse lugar primrio e originrio, para no

se tornar uma teorizao que concorre simplesmente com outras teorizaes tambm possveis.

Tudo isso tem a ver com a passagem do imprprio

para o prprio, da inautenticidade para a autenticidade, do ntico para o ontolgico, temticas fortemente presentes no pensamento heideggeriano

nos anos 20 do sculo passado. Sua filosofia, portanto, embora parea um discurso hermtico e

distante da vida, toca e pretende chegar alm das

aparncias, alcanar as coisas mais simples, mais

prximas da existncia, a faticidade.

Heidegger autoriza-nos a levar em conta o assunto da finitude. Falar sobre a morte tem a ver

com a conquista de uma intimidade maior com a

prpria vida. Fugir da finitude implica fugir da

faticidade da vida, recolher-se na distrao. isso

que mostra outro autor, Christian Combaz, em seu

livro O elogio da idade. Ele acentua que encarar a

si mesmos, compreender um pouco mais o que

estamos fazendo na Terra, isto precisamente o

out. nov. dez. l 9 l , 9 l 371-78

que a modernidade consumista nos probe, pela

multiplicao dos objetos do desejo e da cegueira

geral (1990, p. 47). Em grande parte dos ambientes causa at indignao e sofre repreenso quem

ousa tratar da morte. Convencemo-nos de que

preciso combater a solido e angstia a que inevitavelmente a finitude nos encaminha, oferecendo

alternativas competentes de distrao. Com isso,

o idoso levado a acompanhar o ritmo dos desejos

do jovem e do adulto, lutando contra a sabedoria

que poderia advir da aceitao das limitaes

crescentes. Criam-se desejos e alternativas de atividades para manter a pessoa que est se aproximando do fim da vida participando da roda do

consumo, mesmo que a capacidade produtiva

esteja diminuindo cada vez mais. O ideal, como

nota Combaz, um mundo jovem e bronzeado,

de pessoas bem-sucedidas, competitivas. O ideal

no a maturidade, a tranquilidade e sabedoria

que o idoso poderia ensinar.

Norbert Elias (2001, p. 89) mostra que houve

um avano significativo em termos de informaes

no que se refere a aspectos biolgicos do envelhecimento e da morte, o que possibilitou maior controle desses fenmenos. Mas esse avano nos pe

diante de sempre novos limites na lida com o universo natural.

Por mais que se tente, com o auxlio do progresso mdico e a capacidade crescente de prolongar a vida do indivduo e aliviar as dores do

envelhecimento e da agonia, a morte um dos fatos que indicam que o controle humano sobre a

natureza tem limites (Elias, 2001, p. 90).

Mas passemos apresentao de alguns elementos que fazem parte do pensamento estoico, ao

qual est filiado Sneca, autor de que nos ocuparemos mais longamente. Ao tratar de seu pensamento, apresentando suas reflexes sobre a brevidade

da vida, sobre a morte, acreditamos poder mostrar

que preciso aprender em vida aquilo que a morte

pode nos ensinar.

Encarar a finitude no produz desespero, mas

pode nos ajudar a melhorar na competncia de viver. Pode causar algum desespero na medida em

que seremos levados a fazer um caminho diferente

daquele ao qual estamos acostumados, familiarizados e seguros, ou seja, o caminho da infinitude.

373

Trilhar o caminho da finitude exigir um retorno

para si mesmo, coragem para encarar a condio

humana em sua faticidade. Essa escola, como diversas outras na Grcia, tem preocupaes que

ultrapassam as que normalmente temos hoje na

filosofia. No se reduzem ao carter especulativo

e acadmico de um pensamento unicamente preocupado com a lgica, com sistemas tericos.

A filosofia est intimamente ligada vida e a

vida filosofia. Na caracterizao de Duhot, seu

objetivo permitir que o homem atinja a felicidade por meio de uma ascese fundada no conhecimento (2006, p. 55). Mas, mesmo com essas

preocupaes, no pode ser confundida com alguma religio, pois est calcada sobre o exerccio da

razo humana.

O que est em questo para os estoicos no

simplesmente fornecer ferramentas de anlise

para o simples prazer de compreender, mas, antes

de tudo, por meio dela, chegar a construir um

modelo de vida e, portanto, propor um caminho

para a felicidade (Duhot, 2006, p. 56). Por isso,

a vida do filsofo no fica separada de seu filosofar. Tambm o ensino da filosofia pressupe que

primeiro a filosofia tenha efeito sobre a vida de

quem a ensina. Ser filsofo viver de acordo com

o pensamento, de acordo com os valores que conduzem para a felicidade e afastam dos vcios.

Como afirma Duhot, o estoicismo no requer

uma simples adeso intelectual ou mesmo afetiva,

ele s tem sentido se permite que nos transformemos (2006, p. 151).

H, por isso, trs eixos que orientam o trabalho do estoico: disciplina intelectual, controle fsico e treinamento mental, o que impede que se

opte por caminhos fceis e agradveis para fugir

da luta contra aquilo que afasta da felicidade ou

s conduz aparentemente a ela. O filosofar estoico

pode apresentar balizas seguras de bem viver, de

solidariedade humana, de respeito ao outro, de

tranquilidade da alma (Ullmann, 1996, p. 8).

A filosofia sria, acadmica talvez tenha se

ligado exageradamente aos modelos epistemolgicos asspticos e pode ter perdido algo daquilo

que parte dos pensadores tratava com seriedade,

sem prescindir da rigorosidade lgica. O filosofar

talvez possa ser uma atitude de vida, na qual est

374

em jogo a prpria vida de quem filosofa e a vida

das outras pessoas, em que as convices filosficas se encarnam. Perguntar com radicalidade e

seriedade pela felicidade do ser humano, por projetos de vida, pelo sentido do sofrimento, alm de

outras coisas, parece estar entre as coisas importantes e com as quais se ocuparam escolas filosficas como a dos estoicos e epicuristas. Vamos

acompanhar um pouco o pensamento do estoico

Sneca, que contempla exatamente esses problemas existenciais, que toma em considerao a

prpria vida e busca oferecer alternativas para

fazer a vida valer a pena.

Podemos ver em sua filosofia um processo

pedaggico que se move no horizonte da finitude,

da considerao pela finitude do ser humano.

Ullmann (1996, p. 39) cita Rivaud, o qual diz que

filosofia, para Sneca, arte de agir, remdio das

paixes ou doenas da alma ou ainda s pedagogia, que molda os homens para a virtude.

A atitude em relao ao sofrimento tambm

caracterstica. Ele (o sofrimento) a prova por

meio da qual se revela nossa liberdade ou nossa

servido em face dos falsos valores veiculados

pelas aparncias: prazer fsico, possesses materiais, poder (Duhot, 2006, p. 63).

H uma luta contra aquilo que somente na

aparncia conduz felicidade, mas que, na verdade, aprisiona o homem, afasta-o da virtude.

importante notar que o poder, o prazer e as

riquezas no so necessariamente maus em si

mesmos. Tudo depende da atitude diante deles, da

maior ou menor dependncia e aprisionamento

em relao a eles. Nem o bem, nem o mal so tais

em si mesmos.

O que acontece com eles que balizam o campo de nossa ao e de nossa realidade anterior, designando o que devemos desejar e o que devemos

rejeitar (Duhot, 2006, p. 133).

O que deve ser desejado uma nica coisa:

aderir vontade divina, ou, o que o mesmo,

natureza ou razo (Duhot, 2006, p. 133).

Essa vontade divina, preciso busc-la na razo, pois ela participa do logos divino. Harmonizarse com a ordem do universo conduz felicidade.

Facilitar os obstculos, tais como os bens e prazeres, conduz inevitavelmente infelicidade.

eibt l Sneca

sneca a atitude diante da

brevidade da vida

Sneca, e tambm os outros filsofos estoicos, tem

em vista alcanar uma vida tranquila, o que significa estar em paz consigo mesmo, contemplar as

coisas com alegria, sem que esta alegria se interrompa, mas siga constante e, alm do mais, evitando que o desnimo e a depresso se instalem.

Visam a estabilidade. E a questo fundamental :

como chegar a esse estado? Um dos aspectos imprescindveis o domnio dos vcios, visto serem

eles uma escravido na qual se est preso a prazeres efmeros, normalmente fixados por meio do

hbito, do costume. Os estoicos constatam, alm

do mais, que a razo dos sofrimentos est em ns,

e no nos lugares ou circunstncias nas quais nos

encontramos. No adianta, portanto, fugir por

meio de constantes viagens, da alterao das circunstncias, de busca de atividades espetaculares.

Isso tudo fuga de si mesmo. Importa um constante autoexame. So a sabedoria e a virtude que

importam. A sabedoria e a virtude so a meta da

vida moral, o nico bem imortal que possuem os

mortais. [...] consistir em seguir a natureza, [...]

obedecer-lhe obedecer razo, afirma L. S.

Rebello na Introduo de Aprendendo a viver

(Sneca, 2008, p. 10). O resultado a felicidade.

Esta, de acordo com a formulao de L. S. Rebello,

consiste em se adaptar natureza para manter um

equilbrio que nos deixe a salvo das vaidades da

fortuna e dos impulsos do desejo que obscurecem

a liberdade (Sneca, 2008, p. 11). Quem livre

tem um esprito tranquilo, nimo imperturbvel,

ou seja, vive a ataraxia.

Quando Sneca fala da morte, afirma que normalmente as pessoas lamentam ser a vida muito

breve. Responde ele que no a extenso (breve

ou longa) da vida que mais importa, mas o saber

viver. Em suas palavras, no temos exatamente

uma vida curta, mas desperdiamos uma grande

parte dela (2007, p. 26). Ou seja, se desperdiada no luxo ou na indiferena, se nenhuma obra

concretizada, por fim, se no se respeita nenhum

valor, no realizamos aquilo que deveramos realizar, sentimos que ela realmente se esvai (2007,

p. 26). Enumera ele algumas atitudes que fazem

out. nov. dez. l 9 l , 9 l 371-78

375

com que a vida seja desperdiada e se torne breve.

Entre elas a insacivel ganncia, trabalhos suprfluos, a embriaguez, a gula, a inrcia, a preocupao com a opinio alheia, o lucro, a busca da

adulao dos superiores, a inveja pelo destino

alheio, a falta de objetivos, a falta de rumo na vida,

os bens (riquezas), preocupao com a eloquncia,

a necessidade de mostrar talento, a libertinagem,

paixes vidas, conversas inteis, a glria, avareza,

raiva, alm de outros.

Tais atitudes esgotam e tornam a pessoa sonolenta, fazendo com que se deixe levar pelas ambies e paixes. Por isso, fundamental a constante

avaliao de si mesmo por meio do autoexame.

Caso contrrio, os homens mantm-se submetidos

uns aos outros pelos desejos e expectativas, conduzem suas vidas no por vontade prpria, mas so

conduzidos pelos outros. Suas posses e seus medos

no os deixam mais respirar, e seu esprito, sempre

distrado com as novidades, no se aprofunda em

nada. Ficam merc dos ventos, dos furaces.

Como diz Sneca,

adquirem penosamente aquilo que desejam,

possuem com apreenso o que adquiriram.

Enquanto isso, no se do conta do tempo que

no voltar, novas preocupaes substituem as

antigas, uma esperana realizada faz nascer

outra esperana, a ambio provoca ambio

(2007, p. 73).

Sem controle e conscincia, estando em fuga de

si mesmo, os vcios sufocam os homens e andam

a sua volta, no lhes permitindo levantar nem

erguer os olhos para distinguir a verdade. Permanecem imersos, presos s paixes, no favorecendo um voltar-se para si prprios (Sneca,

2007, p. 28). Para esses, resta pouco de sua existncia. Do tempo que se estende do nascimento

morte, no h muito que se possa dizer que foi

realmente vivido. Morreram cedo, no tiveram

tempo para viver, apesar da quantidade de anos

de que usufruram. Mas, ento, de que se trata,

qual a razo dessa vida breve? Sneca responde:

Viveste como se fosses viver para sempre, nunca

te ocorreu a tua fragilidade. No te ds conta de

quanto tempo j transcorreu. Como se fosse pleno

e abundante, o desperdias [...] (2007, p. 31).

Deixa-se o melhor, a meditao, o cio, para

quando no se tem mais capacidade produtiva

para aquelas outras coisas. Ao contrrio, devese aprender a viver por toda a vida e, por mais que

te admires, durante toda a vida se deve aprender a

morrer (Sneca, 2007, p. 41).

A vida no se sabe quando acabar, e, por isso,

preciso cuidar dela antes da chegada dos sinais

da proximidade da morte. Por isso, quem organiza todos os dias como se fosse o ltimo no deseja, nem teme o amanh (Sneca, 2007, p. 43).

Vive plenamente o presente, sem medo do futuro e

sem o massacre dos arrependimentos em relao

ao passado. Numa analogia do prprio Sneca:

Do mesmo modo que uma conversa, uma leitura ou qualquer reflexo maior desvia a ateno

do viajante, que, de repente, se v chegando ao

seu destino sem perceber que dele se aproximava, assim o caminho da vida, incessante e

muito rpido, que, dormindo ou acordados,

fazemos com um mesmo passo e que, aos ocupados, no evidente, exceto quando chega ao

fim (2007, p. 47).

Homens ocupados so aqueles que no tm

tempo para a meditao, para o recolhimento,

para si mesmos, para inspecionar o passado, para

dobrar-se sobre si mesmos e contemplar-se. A

vida desses homens muito breve. No desejo de

viver, fingem o que no so, lisonjeiam a si mesmos, enganam-se por meio do prazer. Obtm

tudo o que possuem ao custo de sua vida. No tm

a morte diante dos olhos. Diferentemente desses,

apenas os verdadeiramente ociosos (no, no entanto, aqueles ociosos que enchem seu cio com

atividades prazerosas, teis e constantes) esto

livres para a sabedoria, apenas estes vivem, pois

no s controlam bem sua vida, como tambm lhe

acrescentam a eternidade (Sneca, 2007, p. 64).

A melhor maneira de prolongar a vida , na verdade, aceitar a companhia daqueles que ensinam

a morrer, sugere Sneca (2007, p. 66). No precisam estar vivos, basta estudar seu pensamento, sua

filosofia (Zeno, Pitgoras, Demcrito, Aristteles, Teofrasto e outros). Com eles adquirem-se os

376

melhores bens, os quais no precisars vigiar de

forma miservel e mesquinha, pois quanto mais

forem partilhados, maiores se tornaro (2007, p.

68). O resto, aquilo a que os ocupados esto afeioados, a passagem do tempo arruna e desorganiza. A sabedoria no pode ser destruda pelo

tempo, um fundamento slido, conduz tranquilidade. O sbio domina o amor e o dio, caminha segundo seus prprios passos. No estudo da

filosofia, na boa companhia, no cio encontra-se

o entusiasmo das cincias teis, o amor e a prtica

da virtude, o esquecimento das paixes, a arte de

viver e morrer, uma calma inaltervel (Sneca,

2007, p. 81). O estudo da filosofia confere ao homem a liberdade.

Em suas cartas a Luclio, Sneca (2008) diz ser

necessrio entender que se morre diariamente, que

ela no somente coisa do futuro. At mesmo,

parte da morte j passado. O tempo que passou

j morreu, embora esteja guardado na memria.

Desde que nascemos, portanto, j iniciamos a

morrer. Ou seja, morremos todos os dias, pois

todo dia nos tirada uma parte da nossa vida:

medida que a idade aumenta, a nossa vida diminui (Sneca, 2002, p. 98). Ou ainda, mesmo o

dia que estamos vivendo, ns o partilhamos com

a morte!, o que significa, usando de uma analogia, que no o ltimo gro de areia que esvazia

a clepsidra, mas todos os que caram antes: sendo

assim, a ltima hora, a do nosso fim, no a nica

que provoca a nossa morte, mas a nica a lev-la

a termo (Sneca, 2002, p. 98). Nota tambm que

quem no quer morrer, est se recusando a viver.

A morte foi dada junto com a vida, como sua condio, e em sua direo que nos encaminhamos.

Libertar-se do apego s coisas e posies sociais,

dos vcios, preparao para a morte, desapego

gradual da vida.

Nessas mesmas cartas o autor faz uma apologia da velhice, no sentido de indicar que mesmo

ela tem suas vantagens. Bem vivida, pode ser muito agradvel. Ela tem seus prazeres ou, ao menos,

leva a que no se tenha mais necessidade dos prazeres, que antes eram to prementes. Diz Sneca

que, no lugar dos prazeres, no sentir mais necessidade deles pode caracterizar a doce idade avanada. Ou ainda: Como doce ter se cansado e

eibt l Sneca

abandonado os desejos (2008, p. 21). Mas o que

conta sempre uma vida feliz, adquirida por meio

dos verdadeiros bens. Quais so os verdadeiros

bens? Sneca (2008, p. 32) fala da confiana em si

mesmo como o bem que causa e funda a felicidade. Indica tambm a cincia das coisas, contra a

ignorncia acerca das coisas (2008, p. 33). A felicidade no vem, portanto, da beleza, nem da fora, mas do esprito reto, bom, nobre, do domnio

sobre si mesmo.

Se na maior parte da vida a preocupao com

o viver bem, com a satisfao dos desejos, quando

se chega velhice a preocupao pode passar a

ser o morrer bem. Ou seja, estar preparado para

sair da vida e, por isso, desfrutar a vida porque em

nada preocupa a durao, e isso quer tambm

dizer que morrer bem significa morrer livremente (Sneca, 2008, p. 52). Para sair melhor da vida,

preciso, como indica Sneca, dedicar-se aos estudos e ao cio, coisas saudveis pelo abrandamento

das paixes (2008, p. 62). Enquanto o desejo no

diminui, no se tem tempo para pensar no fim.

Sneca e os estoicos pensam no suicdio como

uma sada para uma vida infeliz, algo como uma

atitude de disponibilidade para a morte, como

morte voluntria quando as circunstncias para

uma boa vida esto ausentes. Isso porque devese preferir a mais imunda morte mais limpa servido (Sneca, 2008, p. 68). No desejvel

temer a morte, mas cultivar a virtude para morrer (2008, p. 75), pois se faltam a virtude e a

coragem para morrer, isso j uma escravido.

Abandonar todos os vcios e a escravido de quem

dominado pelos bens, pelos desejos um passo

fundamental. Primeiro livrar-se do medo da morte

e do jugo que ela impe e a perder o medo da

pobreza, diz Sneca (2008, p. 78). Alcanar a verdade sobre si mesmo ou, com afirma Sneca, se

queres avaliar a ti mesmo, pe fora dinheiro, casa,

posio, considera-te no mais ntimo, e no pelo

valor que os outros agora te atribuem (2008, p.

79). A alegria verdadeira no vem da estabilidade

da fortuna. Essa uma alegria que logo se dissipa,

pois vem do exterior. A alegria interior, no entanto, cresce e nos acompanha at o final (Sneca,

2008, p. 99), pois neste caso a pessoa possui a si

mesma, no objetos externos e passageiros.

out. nov. dez. l 9 l , 9 l 371-78

Por onde comear a trilhar esse caminho? Diz

Sneca: Comecemos purificando nossa alma e

seguindo a natureza, pois quem dela se afasta

condena a si prprio a desejar, a temer e a tornarse escravo da sorte (2008, p. 102). Isso por meio

da prtica da filosofia, da reflexo profunda e radical, para criar coragem diante da morte e da

dor, para libertar a alma de sua escravido, pois

cada dia, cada hora mostram-nos o pouco que

valemos e qualquer outra situao relembra nossa

fragilidade esquecida. Ns que sonhvamos com

a eternidade, somos obrigados a encarar a morte

(Sneca, 2008, p. 114).

O apego vida e quilo que acontece dentro

da vida uma iluso, a iluso de que as possumos, de que so nossas posses. Na verdade, o

nico porto seguro nesta vida agitada e violenta

desprezar tudo o que acontece, manter-se firme

em seus propsitos, receber de forma madura os

golpes da sorte sem se perturbar ou esquivar

(Sneca, 2008, p. 129).

A liberdade verdadeira, a posse de si mesmo,

tem um preo alto: abandono dos prazeres e da

riqueza que escraviza. Estas coisas das pessoas

ocupadas devem contar pouco na vida do sbio, pois s assim ele conquista a liberdade. No

a riqueza e os prazeres que o dominam, mas ele

tem a si mesmo e, consequentemente, est livre

diante delas.

O mal no est na fortuna, no prazer, no poder, mas na atitude diante deles, no aprisionamento que sofre o ser humano que se submete a

eles. Para poder libertar-se dos apegos e vcios,

preciso reconhec-los, confess-los para si mesmo, deixar de enganar-se ou mentir.

Quanto mais dominado por eles, menos capacidade para reconhec-los se tem. preciso, portanto, acordar para poder encarar e reconhecer os

erros, a priso na qual nos encontramos.

A filosofia pode ajudar a conquistar essa sabedoria, ela tem fora para repelir e combater o poder dos vcios que escravizam, ensina Sneca

(2002, p. 157).

Por fim, afasta todos os obstculos e te consagra apenas sabedoria, que s alcanada quando o esprito no est ocupado com outra coisa

(Sneca, 2002, p. 158).

377

consideraes finais

Como nota Duhot (2006, p. 175), os ideais e ideias

do estoicismo esto presentes em nossa cultura.

Oferece um ideal para a vida humana e um convite sabedoria, um convite meditao sobre os

valores e sobre si mesmo. Segundo esse mesmo

autor, h muito que aprender com essa escola de

pensamento. Podemos aprender que se deve, em

primeiro lugar, buscar a si mesmo, que nenhum

bem exterior, nenhuma situao, nenhuma fuga

na ao poder tomar o lugar do nico bem verdadeiro, esse eu puro e divino (2006, p. 231).

Superar as iluses o caminho para a felicidade.

H que, portanto, ser aquilo que se deve ser,

qualquer que seja o papel que nos atribudo

(2006, p. 232). Alm do mais, se estamos ligados

a todo o universo, tambm temos em ns o que

est em todo o universo, de modo que nada pode

nos impressionar, nada pode nos fazer depender

dos poderes, dos medos ou dos desejos (2006, p,

232). Ou seja, podemos tornar-nos senhores de

nossas aes, responsveis pelas nossas escolhas e

suas consequncias. E tudo isso sem ter de fugir

do mundo ou de ns mesmos pelas ocupaes e a

avidez ou agitao constantes. O que importa

voltar-nos para o domnio da interioridade, centrar-nos em ns mesmos, como seres humanos, e

na exigncia moral.

Apesar de diversas posies questionveis em

vrios aspectos, os estoicos esto, sem dvida,

muito atentos alma humana. Talvez possamos

dizer que lhes falta uma considerao mais explcita da dimenso intersubjetiva, da responsabilidade social e da considerao das circunstncias

mais ou menos favorveis em que cada um nasce

e cresce. Enfatizam sobremaneira a responsabilidade pessoal pela vida, a atitude de autodomnio,

a posse de si mesmo, sem acentuar a responsabilidade intersubjetiva, social, poltica. Mas esto,

indubitavelmente, entre os grandes conhecedores

do esprito humano, terapeutas que assumem

certa compreenso do que seja a vida e a felicidade,

e empenham seu esforo na realizao das condies para que esse ideal de vida e felicidade se

concretize. Possivelmente nos encontremos, atualmente, exatamente na situao por eles criticada:

378

lutando para corresponder a expectativas sociais,

econmicas, intelectuais e afetivas sobre as quais

no temos poder, sendo por elas dominados. No

temos muito apreo por esforo, trabalho srio no

que se refere a um corajoso autoexame, na avaliao de nossa vida, na assuno da condio finita

de nossa existncia.

Mas, como eles, estamos diante de interrogaes fundamentais para a vida e que precisam de

uma resposta. Essa resposta pode ser autntica,

prpria, pessoal ou, por outro lado, uma reao

que no se diferencia da medianidade da vida em

comum, que escolhe viver como todo o mundo

vive. Em meio s ocupaes e inquietaes da vida,

sejam elas relacionadas com a sobrevivncia, com

relacionamentos ou outras, temos de encontrar um

caminho que nos permita viver melhor. O cultivo

da tranquilidade em meio angstia da vida ,

certamente, uma das lies que podemos aprender

de Sneca e de seus companheiros de escola. E

aprender a morrer pode ser um dos maiores desafios. Recordar a nossa finitude, a condio humana

radical pode provocar maior liberdade diante dos

apelos sensveis e afetivos com que somos bombardeados constantemente. Aprender a morrer

retornar para casa, para ns mesmos, aprender a

fazer escolhas prprias e responsveis, alimentar

sonhos e projetos pessoais de vida. Quem sabe, a

perspectiva da morte pode nos levar a reavaliar

nossas escolhas, nossa atitude diante da vida, dos

outros, da natureza e, at mesmo, inspirar processos

pedaggicos novos que conduzam o ser humano

para uma conscincia efetiva de sua responsabilidade pelo destino seu e da natureza. Provavelmente

sejam diferentes os valores, as coisas importantes

ou suprfluas para algum que tem conscincia

do fato de que no possui todo o tempo do mundo,

que ir morrer a qualquer momento, em relao a

algum que age como se fosse viver eternamente.

preciso, desse modo, aprender em vida aquilo

que a morte pode nos ensinar, ou, como diz Yalom

(2008, p. 18), embora a morte concreta nos destrua, a ideia da morte pode nos salvar. A conscincia da finitude, a possibilidade sempre presente

da morte, pode tornar-se uma experincia reveladora e produtora de uma mudana significativa em

relao ao modo de encarar a vida, um processo

eibt l Sneca

pedaggico que pode fazer com que nos apropriemos de ns mesmos. Ela nos faz confrontar a

angstia da finitude e, ao mesmo tempo, enriquece

a vida.

Referncias bibliogrficas

ARANHA, M. L.; MARTINS, M. H. Filosofando

Introduo filosofia. So Paulo: Moderna, 2000.

BUZZI, A. R. Filosofia para principiantes a existncia

humana no mundo. Petrpolis (RJ): Vozes, 2000.

COMBAZ, C. O elogio da idade em um mundo jovem e

bronzeado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

DUHOT, J.-J. Epicteto e a sabedoria estica. So Paulo:

Loyola, 2006.

ELIAS, N. A solido dos moribundos/envelhecer e morrer.

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

HEIDEGGER, M. Sein und Zeit. Tbingen: Max Niemeyer,

2006.

SNECA, L. A. As relaes humanas a amizade, os livros,

a filosofia, o sbio e a atitude perante a morte. So

Paulo: Landy, 2002.

_____________ . Sobre a brevidade da vida (Cartas a

Paulino). Porto Alegre (RS): L&PM, 2007.

_____________ . Aprendendo a viver (Cartas a Luclio).

Trad. de L. S. Rebello & E. I. N. Vranas. Porto Alegre

(RS): L&PM, 2008.

ULLMANN, R. A. O estoicismo romano Sneca, Epicteto,

Marco Aurlio. Porto Alegre (RS): Edipucrs, 1996.

YALOM, I. De frente para o sol. Como superar o terror da

morte. Rio de Janeiro: Agir, 2008.

Você também pode gostar

- Os Dois Nascimentos Do HomemDocumento5 páginasOs Dois Nascimentos Do HomemAna CastroAinda não há avaliações

- Metanoia e Meia Idade Trevas e Luz Dulcinea Da Mata Ribeiro MonteiroDocumento143 páginasMetanoia e Meia Idade Trevas e Luz Dulcinea Da Mata Ribeiro MonteiroAlmeida100% (1)

- SAYÃO, Sandro Cozza. Entre o Dizer e o Dito.Documento22 páginasSAYÃO, Sandro Cozza. Entre o Dizer e o Dito.MaríliaLeãoAinda não há avaliações

- Trabalho de MoralDocumento6 páginasTrabalho de Moralinesrego0208Ainda não há avaliações

- Heidegger - Autenticidade e AngústiaDocumento10 páginasHeidegger - Autenticidade e AngústiaLucas RodriguesAinda não há avaliações

- Prestando Contas À Vida - Gilberto DupasDocumento2 páginasPrestando Contas À Vida - Gilberto DupasCristiane MouraAinda não há avaliações

- Filosofia Da ExistênciaDocumento1 páginaFilosofia Da ExistênciaTania BeatrizAinda não há avaliações

- Vida Digna o Muerte Digna PDFDocumento17 páginasVida Digna o Muerte Digna PDFJose Ramos Flores100% (1)

- Filosofia No Mundo de HojeDocumento8 páginasFilosofia No Mundo de HojeAmanda RibeiroAinda não há avaliações

- Jung e BionDocumento15 páginasJung e BionPaulo VictorAinda não há avaliações

- 03 Fenomenologia e o Sentido Da ExistenciaDocumento4 páginas03 Fenomenologia e o Sentido Da ExistenciaSofisAinda não há avaliações

- 6 - A Face Existencial Da Gestalt-TerapiaDocumento10 páginas6 - A Face Existencial Da Gestalt-Terapiakarinny gonçalvesAinda não há avaliações

- A Perspectiva Antropológica Do ExistencialismoDocumento4 páginasA Perspectiva Antropológica Do ExistencialismoDavi Vieira BolsonaroAinda não há avaliações

- Morte e Morrer PDFDocumento9 páginasMorte e Morrer PDFKarla ChugamAinda não há avaliações

- Metanóia e Meia-Idade Trevas e Luz by Dulcinéa Da Mata Ribeiro MonteiroDocumento138 páginasMetanóia e Meia-Idade Trevas e Luz by Dulcinéa Da Mata Ribeiro MonteiroAndressa Souza VieiraAinda não há avaliações

- Chemin Souza, 2017. Dignidade e Finitude. Rev. Cultura TeológicaDocumento18 páginasChemin Souza, 2017. Dignidade e Finitude. Rev. Cultura TeológicaMarcia Regina Chizini CheminAinda não há avaliações

- A Morte Nos Ensina A ViverDocumento13 páginasA Morte Nos Ensina A ViveryukujrAinda não há avaliações

- 143 - MetonoiaDocumento143 páginas143 - MetonoiaJamile MatosAinda não há avaliações

- Pactos emocionais: reflexões em torno da moral, da ética e da deontologiaNo EverandPactos emocionais: reflexões em torno da moral, da ética e da deontologiaAinda não há avaliações

- Morte e Finitude em Nossa SociedadeDocumento4 páginasMorte e Finitude em Nossa SociedadeFelippe RomanelliAinda não há avaliações

- A Perspectiva Antropológica Do ExistencialismoDocumento5 páginasA Perspectiva Antropológica Do ExistencialismoMonica BorgesAinda não há avaliações

- WWW Psicoexistencial Com BRDocumento4 páginasWWW Psicoexistencial Com BRRollAinda não há avaliações

- Artigo OutremDocumento15 páginasArtigo OutremPedro AndaAinda não há avaliações

- Breves Considerações Sobre o Conceito de Liberdade Na Filosofia e Sua Possível Efetivação Na Práxis Social Da Vida HumanaDocumento13 páginasBreves Considerações Sobre o Conceito de Liberdade Na Filosofia e Sua Possível Efetivação Na Práxis Social Da Vida Humanagtv92Ainda não há avaliações

- Condutas de risco: dos jogos de morte ao jogo de viverNo EverandCondutas de risco: dos jogos de morte ao jogo de viverAinda não há avaliações

- Filosofia e Morte 2020Documento14 páginasFilosofia e Morte 2020mcmmouraAinda não há avaliações

- 692-Texto Do Artigo-2489-1-10-20090721Documento9 páginas692-Texto Do Artigo-2489-1-10-20090721Claudia CedrazAinda não há avaliações

- PDF Mounier - O Nada e Que Revela o SerDocumento8 páginasPDF Mounier - O Nada e Que Revela o Serglautonvarela6090Ainda não há avaliações

- Tanatologia z3pf2Documento8 páginasTanatologia z3pf2Víviam SantanaAinda não há avaliações

- ENTRE A MORTE E A EXPERIÊNCIA DA FINITUDE - HISTÓRIAS E DIÁLOGOS COM O CONTEMPORÂNEO - JeanDocumento15 páginasENTRE A MORTE E A EXPERIÊNCIA DA FINITUDE - HISTÓRIAS E DIÁLOGOS COM O CONTEMPORÂNEO - JeanRenata SilvestreAinda não há avaliações

- Artigo Sobre A Morte e o MorrerDocumento8 páginasArtigo Sobre A Morte e o MorrerLigia ClaudiaAinda não há avaliações

- Existencialismo e PsicologiaDocumento8 páginasExistencialismo e PsicologiaalexrdelimaAinda não há avaliações

- Fala - AngústiaDocumento4 páginasFala - AngústiaHélio FrançaAinda não há avaliações

- Slide 3 - ExistencialismoDocumento17 páginasSlide 3 - ExistencialismoLeticia VivianAinda não há avaliações

- Eu Sou Tu.Documento132 páginasEu Sou Tu.Astrid Maribel Pinto DuranAinda não há avaliações

- Psicoterapias (Supervisão) Fenomenologia - Resumos de TextosDocumento5 páginasPsicoterapias (Supervisão) Fenomenologia - Resumos de TextosPâmela SantosAinda não há avaliações

- Educação Popular em Direitos Humanos em Tempos Necropolíticos e NecrófilosDocumento37 páginasEducação Popular em Direitos Humanos em Tempos Necropolíticos e NecrófilosJorge Luiz dos Santos de SouzaAinda não há avaliações

- Noção de Razão Na ModernidadeDocumento29 páginasNoção de Razão Na ModernidadeThamara Nogueira de SousaAinda não há avaliações

- O Theatrum Mundi pós-moderno: o jogo da vida, a vida como jogoNo EverandO Theatrum Mundi pós-moderno: o jogo da vida, a vida como jogoAinda não há avaliações

- Suicidio y FilosofíaDocumento14 páginasSuicidio y FilosofíaJorge Hernando PachecoAinda não há avaliações

- Apoio 1 Delson Ferreira PDFDocumento34 páginasApoio 1 Delson Ferreira PDFOrnamAntonioPenaAinda não há avaliações

- Apresentado Por: Marina Sales Rodrigues Da SilvaDocumento29 páginasApresentado Por: Marina Sales Rodrigues Da SilvaCaroline VanzinAinda não há avaliações

- Vida, Morte e Dignidade Humana - 114435Documento11 páginasVida, Morte e Dignidade Humana - 114435Nisio Paulito HilárioAinda não há avaliações

- Morte e Desenvolvimento HumanoDocumento5 páginasMorte e Desenvolvimento HumanosupernutritivoAinda não há avaliações

- ExistencialismoDocumento11 páginasExistencialismoHenrique abreuAinda não há avaliações

- Artigos - Goncalves Filho - Problemas de Metodo em Psicologia SocialDocumento46 páginasArtigos - Goncalves Filho - Problemas de Metodo em Psicologia SocialsomdoroqueAinda não há avaliações

- T2 - A Ética e Seus FundamentosDocumento20 páginasT2 - A Ética e Seus FundamentosArthur0% (1)

- Ayoob Project 1Documento10 páginasAyoob Project 1Celestino NhoelaAinda não há avaliações

- Resenha - Elias, N. A Solidão Dos MoribundosDocumento5 páginasResenha - Elias, N. A Solidão Dos MoribundosMarianaAinda não há avaliações

- Artigo HeliusDocumento17 páginasArtigo HeliusJames MacedoAinda não há avaliações

- DA ANGÚSTIA À TRANSCENDÊNCIA Heidegger e A Condição Existencial Humana PDFDocumento10 páginasDA ANGÚSTIA À TRANSCENDÊNCIA Heidegger e A Condição Existencial Humana PDFKal ReisAinda não há avaliações

- Memória Corporal: o simbolismo do corpo na trajetória da vidaNo EverandMemória Corporal: o simbolismo do corpo na trajetória da vidaAinda não há avaliações

- Cidadania e ÉticaDocumento15 páginasCidadania e ÉticaGabriel SantosAinda não há avaliações

- Casa Hans Staden e Suas Transversalidades - Nós Uns Com Os OutrosDocumento20 páginasCasa Hans Staden e Suas Transversalidades - Nós Uns Com Os OutrosMaira PúblioAinda não há avaliações

- A razão de o sábio não temer a morte na filosofia de Arthur SchopenhauerNo EverandA razão de o sábio não temer a morte na filosofia de Arthur SchopenhauerAinda não há avaliações

- Scheling Morujão PDFDocumento19 páginasScheling Morujão PDFbudinha007Ainda não há avaliações

- Naturezas, Gyula Klima - O Problema Dos Universais (POR) ( )Documento42 páginasNaturezas, Gyula Klima - O Problema Dos Universais (POR) ( )budinha007Ainda não há avaliações

- Os Homens Se Esqueceram de Deus Por Aleksandr SolzhenitsynDocumento5 páginasOs Homens Se Esqueceram de Deus Por Aleksandr Solzhenitsynbudinha007Ainda não há avaliações

- Juliano Contra Galileos-LibreDocumento72 páginasJuliano Contra Galileos-Librebudinha007Ainda não há avaliações

- O Milagre de Caná Da GaliléiaDocumento2 páginasO Milagre de Caná Da Galiléiabudinha0070% (1)

- Maine de Biram - AutobiografiaYOtrosEscritosDocumento59 páginasMaine de Biram - AutobiografiaYOtrosEscritoselgranguilleAinda não há avaliações

- Oração Do Padre António VieiraDocumento8 páginasOração Do Padre António Vieirabudinha007Ainda não há avaliações

- Projeto ColorimetriaDocumento14 páginasProjeto Colorimetriafm98227Ainda não há avaliações

- TCC Versão FinalDocumento155 páginasTCC Versão FinalPablo MirandaAinda não há avaliações

- C# - Lendo e Escrevendo em Arquivos Textos e BináriosDocumento6 páginasC# - Lendo e Escrevendo em Arquivos Textos e Bináriosb7412369Ainda não há avaliações

- TJSP Permite Adoção Por Padrasto e MultiparentalidadeDocumento2 páginasTJSP Permite Adoção Por Padrasto e MultiparentalidadeLara SardelariAinda não há avaliações

- Patologias em Estruturas de Concreto Armado 0Documento20 páginasPatologias em Estruturas de Concreto Armado 0Guilherme Godoy100% (1)

- Ancoragens para Resgate Industrial - Análise de Segurança No SistemaDocumento14 páginasAncoragens para Resgate Industrial - Análise de Segurança No SistemaMarco CarvalhoAinda não há avaliações

- Caderno de Exercicios VestibularesDocumento94 páginasCaderno de Exercicios VestibularesSteffany BarbosaAinda não há avaliações

- Ciências Da Natureza 4º AnoDocumento196 páginasCiências Da Natureza 4º AnoSílvio CunhaAinda não há avaliações

- Chronos Informática Eireli - 16.953.213/0001-78 31.897.012/0001-94 Mont Blanc EventosDocumento1 páginaChronos Informática Eireli - 16.953.213/0001-78 31.897.012/0001-94 Mont Blanc Eventosjuliavitoria juAinda não há avaliações

- Alterações PsicopatológicasDocumento16 páginasAlterações PsicopatológicasTaciana Cabral100% (1)

- ROTEIRO DE ESTUDO - 6º ANO - O Tempo Atmosférico e o ClimaDocumento6 páginasROTEIRO DE ESTUDO - 6º ANO - O Tempo Atmosférico e o ClimaRoni MagnoAinda não há avaliações

- Livro Métodos Qualitativos de Pesquisa 15 Julho 2007 PDFDocumento244 páginasLivro Métodos Qualitativos de Pesquisa 15 Julho 2007 PDFSonival Nery TeixeiraAinda não há avaliações

- GRUPO ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA LE 23 10 12 Rev 3Documento43 páginasGRUPO ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA LE 23 10 12 Rev 3JOSEMARTOOAinda não há avaliações

- Aula 4Documento55 páginasAula 4Jordan OliveiraAinda não há avaliações

- Escalonamento CPUDocumento38 páginasEscalonamento CPUCarlos NhatuveAinda não há avaliações

- Exercícios - Momento ENADE - Avaliação Da Tentativa 10,0pontosDocumento6 páginasExercícios - Momento ENADE - Avaliação Da Tentativa 10,0pontosXenia Cristina DelabelaAinda não há avaliações

- O Jardim Do Paraíso - Hans Christian AndersenDocumento26 páginasO Jardim Do Paraíso - Hans Christian AndersenThiago FelixAinda não há avaliações

- Moldagem em Prótese Sobre ImplanteDocumento40 páginasMoldagem em Prótese Sobre ImplanteNs PróteseAinda não há avaliações

- Relatorio Ppii - AssamoDocumento34 páginasRelatorio Ppii - AssamoAssamo XavierAinda não há avaliações

- Equipamentos Utilizados Subestacoes PDFDocumento157 páginasEquipamentos Utilizados Subestacoes PDFliana_ritter8826Ainda não há avaliações

- Avaliacao Cimatologica, Geologica, LitologicaDocumento7 páginasAvaliacao Cimatologica, Geologica, LitologicaFrancine SilvaAinda não há avaliações

- Universidade Do Estado Da BahiaDocumento39 páginasUniversidade Do Estado Da BahiaEdneideletrasAinda não há avaliações

- Cartografia Tátil e Arte - Juliana SilvaDocumento62 páginasCartografia Tátil e Arte - Juliana SilvaYasmin RodriguesAinda não há avaliações

- 2003 - Cultivo e Composição Cogumelo Do Sol - C Shibata - 12pgDocumento12 páginas2003 - Cultivo e Composição Cogumelo Do Sol - C Shibata - 12pgRichard G. WuestefeldAinda não há avaliações

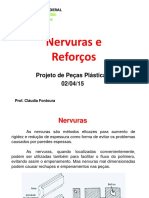

- Aula 5 - NervurasDocumento42 páginasAula 5 - Nervurasrodri_bgAinda não há avaliações

- O Mito Do CientificismoDocumento8 páginasO Mito Do CientificismojdpmqptfkpAinda não há avaliações

- Guia de Observação de Aves No AlgarveDocumento91 páginasGuia de Observação de Aves No AlgarveAndré Ponte100% (1)

- Psicologia, Ciência e ProfissãoDocumento2 páginasPsicologia, Ciência e ProfissãoRoniery CorreiaAinda não há avaliações

- As Árvores Do Orgulho - G.K. ChestertonDocumento92 páginasAs Árvores Do Orgulho - G.K. ChestertonEduardo DiasAinda não há avaliações