Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Políticas Públicas de Educação Inclusiva PDF

Políticas Públicas de Educação Inclusiva PDF

Enviado por

James PaivaTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Políticas Públicas de Educação Inclusiva PDF

Políticas Públicas de Educação Inclusiva PDF

Enviado por

James PaivaDireitos autorais:

Formatos disponíveis

POLTICAS PBLICAS DE EDUCAO INCLUSIVA: AVANOS E RECUOS A

PARTIR DOS DOCUMENTOS LEGAIS

Emanuele Moura Barretta URI*

Silvia Regina Canan URI**

CAPES/FAPERGS

Resumo: Este artigo tem o propsito de pontuar e apresentar quais as polticas pblicas de educao inclusiva

esto presentes em documentos legais, buscando perceber suas contribuies na perspectiva de uma educao

inclusiva. O estudo possibilitou caracterizar a poltica pblica e sua contextualizao com a poltica educacional

inclusiva, bem como identificar sua presena em alguns documentos relevantes, tanto a nvel nacional quanto

internacional, como a Declarao de Salamanca de 1994. Atravs deles, percebemos quais os interesses, avanos

e recuos, as polticas de governo e os direcionamentos estendidos Educao Bsica na perspectiva inclusiva.

Os discursos relacionados s polticas de incluso propem contemplar alunos com necessidades educacionais

especiais na escola, uma educao de respeito s diferenas e valorizao de suas habilidades. Para tanto,

visualizamos tentativas de implementao de polticas propositivas de mudana social e educacional visando a

efetivao, na prtica, dessas polticas to almejadas pelas instituies escolares e sociais.

Palavras-chave: Polticas pblicas educacionais. Educao inclusiva. Documentos legais.

Introduo

A educao brasileira tem diante de si o desafio de possibilitar o acesso e a

permanncia dos alunos com necessidades educacionais especiais na escola, na perspectiva

inclusiva. No entanto, compreender quais so as polticas pblicas de educao inclusiva em

documentos legais fundamental para identificar os avanos e recuos presentes no sistema

educativo.

Com o objetivo de contribuir para o campo das polticas pblicas de educao especial

na perspectiva inclusiva, procuramos conhecer o sentido, carter, discurso, interesses e

Aluna do Curso de Ps-Graduao Stricto-Sensu - Mestrado em Educao da Universidade Regional Integrada

do Alto Uruguai e das Misses - URI - Campus de Frederico Westphalen, Psicopedagoga, Especialista em

Educao Especial e Inclusiva, professora-monitora na rede pblica de ensino de Frederico Westphalen/RS manubarretta@bol.com.br

**

Professora do Departamento de Cincias Humanas da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das

Misses - URI, professora do Programa de Ps-Graduao em Educao da URI - Doutora em Educao silvia@uri.edu.br

estratgias das propostas de implementao das polticas educacionais pelos agentes

financeiros e pelo Estado.

Nesse sentido, a iniciativa deste estudo sobre as polticas pblicas de educao

inclusiva em documentos j produzidos pertinente pela relevncia do conhecimento dos

objetivos, propostas, intervenes, progressos e inadequaes contempladas nas diretrizes

nacionais e internacionais das polticas de educao inclusiva, as quais tm gerado constantes

discusses e significativas mudanas no mbito escolar atravs das relaes entre a escola dita

normal e os deficientes.

Os apontamentos e as reflexes expressos neste texto constituem, num primeiro

momento, o embasamento terico, abordando as polticas pblicas educacionais, a

interveno dos agentes internacionais como o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetrio

Internacional (FMI) e do papel do Estado, e, atravs de alguns documentos legais e a

Declarao de Salamanca, buscam visualizar os princpios que constituem uma educao

bsica inclusiva. Ao que parece, persiste uma linguagem distante das propostas de uma

educao que v alm da matrcula, do acesso e permanncia escolar, que perpasse a prtica e

a vivncia, que minimize as angstias, as incertezas e anseios dos verdadeiros atores da

educao: o professor e o aluno.

Em seguida, buscamos apreciar e analisar os documentos produzidos que constituem

uma poltica pblica de educao especial na perspectiva inclusiva, a nvel nacional: a

Constituio Federal de 1988, a Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989, a Lei de Diretrizes e

Bases da Educao Nacional, Lei n 9.394/96, a Resoluo CNE/CEB n 2/2001 e Resoluo

CNE/CEB n 4/2009 e a nvel internacional a Declarao de Salamanca, realizada em 7 e 10

de junho de 1994 em Salamanca na Espanha. Atravs destes, podemos perceber a crescente

trajetria em que est inserida a educao inclusiva no cenrio educacional, considerando a

importncia de conhecer e interpretar os interesses dos organismos financeiros e reguladores,

que por muitas vezes disseminam diretrizes incoerentes com a atual organizao do universo

escolar.

1 POLTICAS PBLICAS EDUCACIONAIS: CONCEITOS E CONCEPES

A diversidade de abordagens e questes que envolvem as polticas pblicas se insere

num contexto amplo e de complexidade. Juntamente a estas reflexes esto presentes as

polticas educacionais de educao especial na perspectiva inclusiva. Pontuar sobre as

polticas pblicas condio para compreender seu significado, sentido, amplitude e

mediaes necessrias para a efetivao do direito educao.

Inicialmente, cabe ressaltar que no suficiente a constituio de uma poltica pblica

educacional bem definida, com contedo bem construdo, formulado; o importante e

imprescindvel trabalhar para que a poltica acontea, contemplando de forma efetiva o

processo de desenvolvimento e aprendizagem do principal sujeito da esfera educacional: o

aluno.

Ao tratarmos da construo do conceito de polticas, nos remetemos ao princpio do

termo que o originou, assinalando as mudanas advindas ao longo dos tempos. Segundo

Shiroma, Moraes e Evangelista (2007, p.7),

o termo poltica prenuncia uma multiplicidade de significados, presentes nas

mltiplas fases histricas do Ocidente. Em sua acepo clssica, deriva de um

adjetivo originado de polis politiks e refere-se cidade e, por conseguinte, ao

urbano, ao civil, ao pblico, ao social.

De acordo com as autoras, a obra A Poltica, de Aristteles (384322 a.C.),

considerada como o primeiro tratado sobre o tema, ao introduzir a discusso sobre a natureza,

funes e diviso do Estado e sobre as formas de governo.

Ainda nesta perspectiva, as autoras complementam (2007, p. 7), dizendo que:

O conceito de poltica encadeou-se, assim, ao do poder do Estado ou sociedade

poltica em atuar, proibir, ordenar, planejar, legislar, intervir, com efeitos

vinculadores a um grupo social definido e ao exerccio do domnio exclusivo sobre

um territrio e da defesa de suas fronteiras.

Silva (2002, p. 7) tambm contribui afirmando:

[...] que polticas refere-se ao conjunto de atos, de medidas e direcionamentos

abrangentes e internacionais, estabelecidos no campo econmico e estendidos

educao pblica pelo Banco Mundial, dirigidas aos Estados da Amrica Latina e

assumidos pelos governos locais, que tratam de disciplinar, de ordenar e de imprimir

a direo que se deseja para a educao nacional.

Geralmente o desejo de muitos gestores, educadores, alunos e seus pais para com a

educao no correspondido pela proposta dos organismos financeiros internacionais,

nacionais e os governos Estadual e Federal ao imprimirem a direo desejada sem

contextualizao da prtica e das vivncias que existem no atual paradigma educacional.

Um exemplo disso o Plano Nacional de Educao (PNE), prescrito no art. 214 da

Constituio de 1988 e reafirmado na Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional n.

9.394/96, art. 9, I e art. 87, 1, que um instrumento poltico de prioridades e contedos

sistematizados, por meio do qual o governo Federal, atravs do Ministrio da Educao,

coordena, controla e fiscaliza a educao em todo o pas, em todos os nveis de ensino. Alm

disso, aps a sua aprovao, um documento de referncia aos estados e municpios para a

elaborao dos seus planos. (SILVA, 2002). Na realidade, todo o contexto educacional

monitorado e controlado. Em partes sugerido a escola exercer sua autonomia, mas por outro

h o domnio por parte dos rgos interessados em direcionar os passos da educao.

Para Ball e Mainardes (2011, p. 13):

As polticas envolvem confuso, necessidades (legais e institucionais), crenas e

valores discordantes, incoerentes e contraditrios, pragmatismo, emprstimos,

criatividade e experimentaes, relaes de poder assimtricas (de vrios tipos),

sedimentao, lacunas e espaos, dissenso e constrangimentos materiais e

contextuais. Na prtica as polticas so frequentemente obscuras, algumas vezes

inexequveis, mas podem ser, mesmo assim, poderosos instrumentos de retrica, ou

seja, formas de falar sobre o mundo, caminhos de mudana do que pensamos sobre o

que fazemos. As polticas, particularmente as polticas educacionais, em geral so

pensadas e escritas para contextos que possuem infraestrutura e condies de

trabalho adequada (seja qual for o nvel de ensino), sem levar em conta variaes

enormes de contexto, de recursos, de desigualdades regionais ou das capacidades

locais.

Isto posto, quando nos referimos s polticas pblicas educacionais, necessrio

considerar o papel do Estado, mesmo que no tenhamos a pretenso de desenvolver a

discusso sobre sua natureza, apenas ressaltar sua importncia fundamental para o

entendimento do tema em pauta.

Sabemos do carter dominante, regulador e avaliador do Estado, que apresenta um

discurso democrtico, porm muitas vezes incompatvel e antagnico s medidas tomadas em

relao s exigncias e necessidades educacionais.

O Estado deve apresentar propostas de polticas que no beneficiem somente uma

parcela da populao. Nesse entendimento, afirma Sidney (2010, p. 39):

[...] no caberia ao Estado assumir a perspectiva tico-poltica de uma comunidade

promovendo um bem comum relacionado com uma tradio local (como, por

exemplo, definir a identidade e a cultura de um grupo especfico como componente

obrigatrio do currculo da educao pblica) ou com os valores nacionais, em nome

dos quais certas polticas pblicas deveriam ser promovidas. O Estado deve proteger

os indivduos de imposies comunitrias, ou de uma maioria no poder, de uma

forma de vida ou valor especfico a ser seguido. Atrelado a uma concepo de

democracia formal, cabe ao Estado, sobretudo, garantir os direitos civis, entre os

quais esto a liberdade de escolha cultural e educacional.

A poltica educacional s ter sentido quando democraticamente construda por uma

identidade coletiva e no individual e singular. O Estado um dos principais lugares da

poltica e um dos principais atores polticos. Em seu sentido mais simples, a poltica uma

declarao de algum tipo ou ao menos uma deciso sobre como fazer coisas no sentido de

ter uma poltica -, mas que pode ser puramente simblica, ou seja, mostrar que h uma

poltica ou que uma poltica foi formulada. (BALL, MAINARDES, 2011, p. 14).

A educao no deve ser pensada de forma abstrata e a implementao das polticas

educacionais so necessrias sensibilizao e qualificao de todos os sujeitos envolvidos

no processo, para que, ento, sejam criadas as polticas de Estado e no polticas de Governo,

lembrando que nem tudo que serve para o Governo, serve para a escola, para a educao.

Cabe ressaltar a presena do Banco Mundial (BM) atravs de suas polticas

estratgicas e suas intervenes educacionais, principalmente no que refere s polticas para a

Educao Bsica pblica. O Banco Mundial surgiu em 1944, no contexto do trmino da II

Guerra Mundial, com o objetivo imediato de cuidar da reconstruo das economias

devastadas e como credor dos pases afetados pela guerra. Desde esse perodo, exerce

participao de prestgio na implementao das polticas educacionais, sendo o Brasil um dos

pases em que a educao financiada e sofre a interveno dessa organizao financeira.

Realmente, a atual perspectiva de educao se insere, em geral, na tendncia mundial

ou global de mercantilizao dos direitos bsicos a partir da adoo de polticas externas que

se coadunam s diretrizes reformistas propostas ou impostas pelas implementaes das

polticas pblicas, entre elas, a poltica educacional constituda pelo Banco Mundial, FMI e

outros. No apenas formulam condies para emprstimos, como tambm atuam

paralelamente ao Estado como implementadores de reformas educacionais. Dentre essas

reformas, destaca-se a prioridade dos investimentos na educao primria, visando uma

formao para o mercado de trabalho onde no h espao para o desenvolvimento de sujeitos

crticos e reflexivos que estejam aptos a produzir cincia e conhecimento.

Em vista disto o Banco Mundial vem trabalhando de maneira direta na educao h

mais de quatro dcadas, tanto que se transformou, nos ltimos anos, no organismo com maior

visibilidade no cenrio educativo mundial e acabou por ocupar espaos antes conferidos

UNESCO (Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura),

organismo especializado em educao. Atualmente, a principal agncia de assistncia

tcnica em matria de educao para os pases em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a fim

de sustentar tal funo tcnica, em fonte e referencial importante de pesquisa educativa no

mbito mundial. (TORRES, 2003, p. 126).

Toda proposta de poltica educacional no definida como sendo fixa e imutvel.

Nesse sentido, conforme ressaltam Ball e Mainardes (2011, p. 14):

[...] podem ser sujeitas a interpretaes e tradues e compreendidas como respostas

a problemas da prtica. As polticas esto sempre em algum tipo de fluxo, no

processo de se tornarem algo mais. Esse , fundamentalmente, o caso atual da

educao, que flui ao lado da poltica (declaraes, demandas e expectativas).

2 POLTICAS DE EDUCAO INCLUSIVA: DOCUMENTOS LEGAIS

A ntida ampliao das referncias educao especial1 na perspectiva inclusiva nos

textos de polticas pblicas desse gnero, nos remetem a um olhar para possvel compreenso

da implementao e do impacto no mbito escolar.

Sabemos que educao implica refletir sobre sua importncia e necessidade iminente

para vivermos com plenitude como pessoa e como cidado envolvido na sociedade. No

entanto, o paradigma educacional atual requer polticas educacionais que atendam aos anseios

exigidos nas diversas reas da educao, com nfase ao essencial de toda a educao, o ser

humano. Nesse contexto, a implementao das polticas pblicas de educao inclusiva no

mbito educacional relevante, pois contribui efetivamente com uma educao que far a

diferena.

Na procura de constituio de um percurso abrangendo as polticas pblicas de

educao especial inclusiva, relatamos de incio a Constituio da Repblica Federativa do

Brasil de 1988, que apresenta como um dos seus objetivos fundamentais o compromisso

poltico brasileiro com a educao de forma a estabelecer a igualdade no acesso escola,

sendo dever do Estado proporcionar atendimento educacional especializado aos portadores de

deficincia2, preferencialmente na rede regular de ensino. notvel que h o acesso escola

pelo elevado nmero de alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em

1

A Lei 9.394/96, em seu captulo V da educao especial, art. 58, refere: Entende-se por educao especial, para

os efeitos desta Lei, a modalidade de educao escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,

para educandos portadores de necessidades especiais. Contudo, a definio mais atual para educao especial

localizada no art. 3 da Resoluo n 2/2001: modalidade da educao escolar, entende-se um processo

educacional definido por uma proposta pedaggica que assegure recursos e servios educacionais especiais,

organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os

servios educacionais comuns, de modo a garantir a educao escolar e promover o desenvolvimento das

potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e

modalidades da educao bsica.

2

Enquanto na CF 88 a expresso de referncia era portadores de deficincia, logo novos documentos surgem

com o uso da expresso necessidades educacionais especiais, como consta no art. 1 da Resoluo n 2/2001.

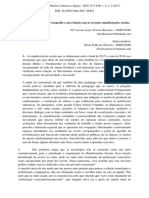

escolas comuns e especiais, como registra o Censo Escolar de 2006, pela evoluo nas

matrculas, de 337.326 em 1998 para 700.624 em 2006, em relao educao especial,

expressando um crescimento de 107%. No que se refere ao ingresso em classes comuns do

ensino regular, verifica-se um crescimento de 640%, passando de 43.923 alunos em 1998 para

325.316 em 2006, conforme demonstra o grfico a seguir:

GRFICO 1 - Crescimento das matrculas em escolas comuns (incluso) e em escolas e classes especiais

Entre 1998 e 2006, houve crescimento de 640% das matrculas em escolas comuns (incluso) e de 28% em

escolas e classes especiais.

800.000

700.624

700.000

640.317

566.753

600.000

504.039

500.000

400.000

448.601

337.326

300.000

293.403

404.743

374.699

382.215

311.354

300.520

323.399

63.345

81.695

81.344

1999

2000

2001

337.897

43.923

371.383

378.074

262.243

375.488

2005

2006

195.370

200.000

100.000

358.898

110.704

325.136

145.141

0

1998

Total de matrculas

2002

Matrculas em Escolas Especializadas e Classes Especiais

2003

2004

Matrculas em Escolas Regulares/Classes Comuns

Fonte: Ministrio da Educao/Secretaria de Educao Especial.

Quando houver polticas pblicas educacionais que respeitem o ser humano em suas

diferenas, que possibilitem a eles estar na escola, interagir, socializar-se e aprender, podemos

acreditar que as polticas estaro cumprindo o seu papel. Para tanto, no basta o aumento das

matrculas em escolas comuns e em classes especiais, pois mesmo sendo satisfatrios os

dados quantitativos, eles no substituem o atendimento especializado a esses alunos. Quando

em uma proposta poltica o direito ao acesso e ao acompanhamento educacional for para

todos os que possuem necessidades educacionais especiais, a implementao dessa poltica

no deve acontecer somente em algumas realidades, para um pequeno contingente de alunos e

de forma fragmentada, principalmente na ausncia de professores-monitores com

especializao para auxiliar o professor titular e o aluno, sendo que o primeiro no est

preparado para atuar com o aluno com necessidade especial e este deseja aprender.

Aps um ano da Constituio da Repblica Federativa do Brasil (CF 88), foi

implementada a Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989, que estabelece, em seu art. 1, as normas

gerais que asseguram o pleno exerccio dos direitos individuais e sociais das pessoas

portadoras de deficincias, e sua efetiva integrao social, nos termos desta Lei. Em seu 1,

na aplicao e interpretao desta Lei, sero considerados os valores bsicos da igualdade de

tratamento e oportunidade, da justia social, do respeito dignidade da pessoa humana, do

bem-estar, e outros, indicados na Constituio ou justificados pelos princpios gerais de

direito. E est presente no art. 2 que ao Poder Pblico e seus rgos cabe assegurar s

pessoas portadoras de deficincia o pleno exerccio de seus direitos bsicos, inclusive dos

direitos educao, sade, ao trabalho, ao lazer, previdncia social, ao amparo infncia e

maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituio e das leis, propiciem seu bemestar pessoal, social e econmico. Em seu captulo IV na rea de recursos humanos, requer a

formao e qualificao de recursos humanos que, nas diversas reas de conhecimento,

inclusive de nvel superior, atendam demanda e s necessidades reais das pessoas portadoras

de deficincias.

Do exposto acima, referente a Lei 7.853/89, mister salientar a continuidade dos

direitos bsicos da pessoa com necessidades educacionais especiais, como ter a oportunidade

de ser, aprender e conviver socialmente, enfatizando a necessria e urgente formao e

qualificao do professor para atuar com esses alunos que desejam mostrar suas habilidades e

aprender vencendo suas limitaes e estigmas.

No caso de uma formao inicial e continuada direcionada incluso escolar,

estamos diante de uma proposta de trabalho que no se encaixa em uma

especializao, extenso ou atualizao de conhecimentos pedaggicos. Ensinar, na

perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do professor, da escola, da

educao e de prticas pedaggicas que so usuais no contexto excludente do nosso

ensino, em todos os seus nveis. A incluso escolar no cabe em um paradigma

tradicional de educao e, assim sendo, uma preparao do professor nessa direo

requer um design diferente das propostas de profissionalizao existentes e de uma

formao em servio que tambm muda, porque as escolas no sero mais as

mesmas, se abraarem esse novo projeto educacional. (MANTOAN, 2006, p. 5455).

Em 1990 perpetuaram as aspiraes por uma educao pblica em bases realmente

democrticas, para todos, como mencionadas na Declarao Mundial de Educao para Todos

e na Declarao de Salamanca realizada em 7 e 10 de junho de 1994 em Salamanca na

Espanha, documentos que passaram a influenciar a formulao das polticas pblicas de

educao inclusiva.

A Declarao de Salamanca, quando se refere aos princpios, polticas e prticas na

rea das necessidades educacionais especiais, demanda que os Estados assegurem que a

educao de pessoas com deficincias seja parte integrante do sistema educacional. Reafirma

o compromisso para com a Educao para Todos, reconhecendo a necessidade e urgncia de

que seja providenciada educao para as crianas, jovens e adultos com necessidades

educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e reendossa a Estrutura de Ao

em Educao Especial, em que, pelo esprito de cujas provises e recomendaes, governo e

organizaes sejam guiados.

Diante dessa afirmao, a Declarao de Salamanca acredita e proclama que:

toda criana tem direito fundamental educao, e deve ser dada a oportunidade de

atingir e manter o nvel adequado de aprendizagem,

toda criana possui caractersticas, interesses, habilidades e necessidades de

aprendizagem que so nicas,

sistemas educacionais deveram ser designados e programas educacionais deveram

ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais caractersticas e

necessidades,

aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso escola regular,

que deve acomod-los dentro de uma Pedagogia centrada na criana, capaz de satisfazer a tais

necessidades,

escolas regulares que possuam tal orientao inclusiva constituem os meios mais

eficazes de combater atitudes discriminatrias criando-se comunidades acolhedoras,

construindo uma sociedade inclusiva e alcanando educao para todos; alm disso, tais

escolas proveem uma educao efetiva maioria das crianas e aprimoram a eficincia e, em

ltima instncia, o custo da eficcia de todo o sistema educacional.

Congrega todos os governos e demanda que eles:

atribuam a mais alta prioridade poltica e financeira ao aprimoramento de seus

sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a inclurem todas as crianas,

independentemente de suas diferenas ou dificuldades individuais.

adotem o princpio de educao inclusiva em forma de lei ou de poltica,

matriculando todas as crianas em escolas regulares, a menos que existam fortes razes para

agir de outra forma.

desenvolvam projetos de demonstrao e encorajem intercmbios em pases que

possuam experincias de escolarizao inclusiva.

estabeleam mecanismos participatrios e descentralizados para planejamento,

reviso e avaliao de proviso educacional para crianas e adultos com necessidades

educacionais especiais.

encorajem e facilitem a participao de pais, comunidades e organizaes de pessoas

portadoras de deficincias nos processos de planejamento e tomada de deciso concernentes

proviso de servios para necessidades educacionais especiais.

10

invistam maiores esforos em estratgias de identificao e interveno precoces,

bem como nos aspectos vocacionais da educao inclusiva.

garantam que, no contexto de uma mudana sistmica, programas de treinamento de

professores, tanto em servio como durante a formao, incluam a proviso de educao

especial dentro das escolas inclusivas (BRASIL, 1994).

Ao analisar o enunciado acima, referente Declarao de Salamanca, podemos dizer

que, alm de contribuir para o fortalecimento da educao inclusiva e futuras modificaes da

poltica educacional, constitui uma reestruturao das instituies educacionais voltadas para

a filosofia inclusiva. Considerando que a escola deve oferecer os servios adequados para

acolher e atender diversidade da populao, estas so aes incorporadas, de certa forma

lentamente, no entanto promissoras a uma educao que visa contemplar as especificidades de

cada indivduo e a construo de uma sociedade que respeite as pessoas e suas diferenas.

Conforme segue, a Estrutura de Ao em Educao Especial, adotada pela conferncia

Mundial em Educao Especial, tem como princpio:

[...] o dever das escolas acomodar todas as crianas independentemente de suas

condies fsicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingusticas ou outras. Aquelas

deveriam incluir crianas deficientes e superdotadas, crianas de rua e que

trabalham, crianas de origem remota ou de populao nmade, crianas

pertencentes a minorias lingusticas, tnicas ou culturais, e crianas de outros grupos

desavantajados ou marginalizados. Tais condies geram uma variedade de

diferentes desafios aos sistemas escolares. No contexto desta Estrutura, o termo

"necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianas ou jovens

cujas necessidades educacionais especiais se originam em funo de deficincias ou

dificuldades de aprendizagem. Muitas crianas experimentam dificuldades de

aprendizagem e portanto possuem necessidades educacionais especiais em algum

ponto durante a sua escolarizao. Escolas devem buscar formas de educar tais

crianas bem-sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens severas.

Existe um consenso emergente de que crianas e jovens com necessidades

educacionais especiais devam ser includas em arranjos educacionais feitos para a

maioria das crianas. Isto levou ao conceito de escola inclusiva. O desafio que

confronta a escola inclusiva no que diz respeito ao desenvolvimento de uma

pedagogia centrada na criana e capaz de bem-sucedidamente educar todas as

crianas, incluindo aquelas que possuam desvantagens severa. O mrito de tais

escolas no reside somente no fato de que elas sejam capazes de prover uma

educao de alta qualidade a todas as crianas: o estabelecimento de tais escolas

um passo crucial no sentido de modificar atitudes discriminatrias, de criar

comunidades acolhedoras e de desenvolver uma sociedade inclusiva. (BRASIL,

1994).

Realmente, a Declarao de Salamanca busca realizar o que muitos professores,

alunos e sociedade desejam: o respeito a diversidade, aos interesses, habilidades e

necessidades de aprendizagem que so singulares e prprios de cada indivduo. A educao

com princpios inclusivos est construindo sua trajetria e muito devido estrutura de ao

11

em educao especial anunciada pela Declarao Mundial de Educao para Todos em

Salamanca. Quando assumiu sua adeso Declarao de Salamanca, o Brasil o fez numa

perspectiva de compromisso internacional junto Organizao das Naes Unidas (ONU),

Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura (UNESCO) e ao

Banco Mundial (BM), que promoveram o encontro, mostrando que esses compromissos

apontam mais para a necessidade de se melhorar os indicadores nacionais da educao

bsica, priorizando os aspectos quantitativos do acesso (FERREIRA, 2004, p. 24).

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional, Lei n 9.394/96, no art. 58

1, garante que haver, quando necessrio, servios de apoio especializado, na escola regular,

para atender s peculiaridades da clientela de educao especial. Neste artigo, h a afirmao

do dever do Estado de fornecer, quando necessrio, servios de apoio especializado na escola

regular, visando atender s necessidades especiais dos alunos, sabendo que a efetivao

desses servios devem ser permanentes, visto as prprias peculiaridades dos alunos da

educao especial. Ainda o art. 59 preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos

alunos com necessidades educacionais especiais currculo, mtodos, recursos e organizao

especficos para atender s suas necessidades; assegura a terminalidade especfica queles que

no atingiram o nvel exigido para a concluso do ensino fundamental, em virtude de suas

deficincias; e assegura a acelerao de estudos aos superdotados para concluso do programa

escolar.

O que entendemos que deva ser levado em conta a realidade e as potencialidades de

cada aluno at que se tenha uma definio da proposta pedaggica para a educao dos alunos

com necessidades educacionais especiais, de preferncia uma poltica que contemple toda a

estrutura e organizao educacional e principalmente o processo de desenvolvimento e

aprendizagem de todos os alunos.

A Resoluo CNE/CEB n 2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educao

Especial na Educao Bsica, no art. 1, em seu Pargrafo nico, determina que o atendimento

escolar desses alunos tenha incio na educao infantil, nas creches e pr-escolas,

assegurando-lhes os servios de educao especial sempre que se evidencie, mediante

avaliao e interao com a famlia e a comunidade, a necessidade de atendimento

educacional especializado. Tambm define, no art. 2, que os sistemas de ensino devem

matricular todos os alunos, cabendo s escolas organizar-se para o atendimento aos educandos

com necessidades educacionais especiais, assegurando as condies necessrias para uma

educao de qualidade para todos.

12

Temos, portanto, as Diretrizes Nacionais para a Educao Especial na Educao

Bsica na Resoluo n 2/2001, que determinam o atendimento especial desde a educao

infantil s crianas com necessidades educacionais especiais mediante a avaliao e interao

com a famlia e a comunidade, o que de fato vem contribuir com o aprendizado e fortificar os

laos com a escola.

A incluso escolar tem sido mal compreendida, principalmente no seu apelo a

mudanas nas escolas comuns e especiais. Sabemos, contudo, que sem essas

mudanas no garantiremos a condio de nossas escolas receberem,

indistintamente, a todos os alunos, oferecendo-lhes condies de prosseguir em seus

estudos, segundo a capacidade de cada um, sem discriminaes nem espaos

segregados de educao. (MANTOAN, 2006, p. 23).

Acompanhando o processo de mudana mais recentemente, no contexto das reformas

relacionadas educao bsica, foram publicadas as diretrizes nacionais para a educao

especial, Resoluo CNE/CEB n 4/2009 em seu art. 1, para a implementao do Decreto n

6.571/2008. Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficincia, transtornos

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotao nas classes comuns do ensino

regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos

multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pblica ou

de instituies comunitrias, confessionais ou filantrpicas sem fins lucrativos. E em seu art.

2, o AEE tem como funo complementar ou suplementar a formao do aluno por meio da

disponibilizao de servios, recursos de acessibilidade e estratgias que eliminem as

barreiras para sua plena participao na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

Partindo da anlise da presente legislao podemos ver que alm da matrcula em

classes comuns do ensino regular o aluno com necessidades educacionais especiais ter

garantida da oferta no Atendimento Educacional Especializado (AEE). Essa medida contribui

mas no resolve, j que no basta esse novo complemento para a educao dos alunos com

necessidades educacionais especiais, uma vez que ainda temos carncias, como a falta de

professores capacitados em AEE e a inexistncia das prprias salas de atendimento.

Segundo Mantoan (2006, p. 35), inegvel que as ferramentas esto a para que as

mudanas aconteam e para que reinventemos a escola, desconstruindo a mquina obsoleta

que a dirige, assim como os conceitos sobre os quais ela se fundamenta, os pilares tericometodolgicos em que ela se sustenta.

Dessa forma, buscamos abordar nesta breve discusso alguns documentos produzidos

referentes s polticas pblicas de educao especial na perspectiva inclusiva, os quais

13

julgamos uns dos mais relevantes, sabendo que h outros que em outro momento podero

contribuir na continuidade do debate.

Neste momento, podemos constatar, em relao aos apontamentos direcionados as

polticas pblicas de educao especial inclusiva, que nossa tarefa e misso grandiosa e

constante na busca do compromisso de acompanhar as aes e intervenes das organizaes

financiadoras e dos governos Estadual e Federal para com a educao, e que a implementao

das polticas pblicas educacionais vise uma escola que vivencie em seu dia a dia uma

educao especial na perspectiva inclusiva.

CONSIDERAES FINAIS

A idealizao e construo de uma escola de qualidade para todos na filosofia

inclusiva almejada por muitos gestores, professores, alunos, pais e sociedade, entretanto,

essa utopia exige modificaes profundas nos sistemas de ensino, partindo de uma poltica

pblica efetiva de educao inclusiva, a que deve ser gradativa, contnua, sistemtica e

principalmente planejada com o objetivo de oferecer aos alunos com necessidades

educacionais especiais educao de qualidade que proporcione na prtica, na ao docente, na

aprendizagem e nas relaes intersociais a superao de toda e qualquer dificuldade que se

interponha construo de uma escola democrtica.

A maioria dos documentos legislativos referentes s polticas pblicas de educao

especial na perspectiva inclusiva presente neste artigo apresenta como princpios o direito do

aluno com necessidades educacionais especiais educao, ao acesso e permanncia na

escola, a formao e qualificao dos professores, currculo, mtodos, recursos, organizaes

e infraestrutura adequada para constituir uma educao satisfatria. Mas, sabemos que sempre

existir entraves, como os citados por Mantoan (2006, p. 24):

[...] a resistncia das instituies especializadas a mudanas de qualquer tipo; a

neutralizao do desafio incluso, por meio de polticas pblicas que impedem que

as escolas se mobilizem para rever suas prticas homogeneizadoras, meritocrticas,

condutistas, subordinadoras e, em consequncia, excludentes; o preconceito, o

paternalismo em relao aos grupos socialmente fragilizados, como o das pessoas

com deficincia.

Vale sempre enfatizar que so promissores os discursos presentes nas polticas

educacionais inclusivas. Houve avanos, como o elevado nmero de matrculas na rede de

ensino regular de alunos com necessidades educacionais especiais, o que significativo,

porm permanecemos em dados quantitativos, e urgente a qualidade da educao.

14

Mesmo sabendo que h interferncia, controle, superviso e avaliao de organismos

financeiros internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetrio Internacional,

tambm o consentimento por parte do Estado, continuamos desejando e almejando novas

polticas, caminhos e aes promissoras, coerentes e transformadoras dos sistemas

educacionais inclusivos, onde a escola seja um espao fundamental na valorizao da

diversidade e garantia da cidadania de cada um que, em momentos, apresenta limitaes, mas

em outros, muito potencial e habilidade.

Com isso, esperamos o surgimento de outras polticas na perspectiva inclusiva,

reformas e propostas que possam ser discutidas, aprofundadas, reinventadas e de preferncia

bem sucedidas no cenrio educacional especial inclusivo, pois as discusses no se limitam

neste texto que pretende instigar novas leituras, anlises, consideraes e atitudes favorveis a

uma poltica de educao para todos sem estigmas, discriminao e segregao.

REFERNCIAS

BALL, Stephen J.; MAINARDES, Jefferson. (Org.). Polticas educacionais: questes e

dilemas. So Paulo: Cortez, 2011.

BRASIL. Censo Escolar. Braslia, MEC/INEP, 2006.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989. Dirio Oficial da Unio,

Braslia, 25 out. 1989.

BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil. Braslia: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Declarao de Salamanca e linha de ao sobre necessidades educativas

especiais. Braslia: UNESCO, 1994.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional. Lei 9.394, de 20 de dezembro de

1996. Dirio Oficial da Unio, Braslia, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministrio da Educao. Secretaria de Educao Especial. Resoluo CNE/CEB n

2, de 11 de setembro de 2001. Dirio Oficial da Unio, Braslia, 14 set. 2001. Seo 1E, p.

39-40.

BRASIL. Ministrio da Educao. Secretaria de Educao Especial. Resoluo CNE/CEB n

4, de 2 de outubro de 2009. Dirio Oficial da Unio, Braslia, 5 out. 2009, Seo 1, p. 17.

FERREIRA, Maria Ceclia Carareto; FERREIRA, Jlio Romero. Sobre incluso, polticas

pblicas e prticas pedaggicas. In: GES, Maria Ceclia Rafael de; LAPHANE, Adriana Lia

Friszman de. (Org.). Polticas e prticas de educao inclusiva. So Paulo: Autores

Associados, 2004, p. 21-48.

15

MANTOAN, Maria Teresa Eglr. Igualdade e diferenas na escola: como andar no fio da

navalha. In: ______; PRIETO, Rosngela Gavioli. Incluso escolar: pontos e contrapontos.

So Paulo: Summus, 2006, p. 15-29.

MANTOAN, Maria Teresa Eglr. Incluso escolar: o que ? por qu? como fazer? So

Paulo: Moderna, 2006.

SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Clia Marcondes de; EVANGELISTA, Olinda.

(Org.). Poltica educacional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

SILVA, Maria Abdia. Interveno e consentimento: a poltica educacional do Banco

Mundial. Campinas, SP: Autores Associados, Fapesp, 2002.

SILVA, Sidney. Democracia, Estado e Educao: uma contraposio entre tendncias.

Revista Brasileira de Poltica e Administrao da Educao (RBPAE), v. 26, n. 1. Porto

Alegre: ANPAE, 2010.

TORRES, Rosa Mara. Melhorar a qualidade da educao bsica? As estratgias do Banco

Mundial. In: TOMMASI, Livia De; WARDE, Mirian Jorge; HADDAD, Srgio. (Org.). O

Banco Mundial e as polticas educacionais. 4. ed. So Paulo: Cortez, 2003, p. 125-186.

Você também pode gostar

- MAZZOTTADocumento6 páginasMAZZOTTAsibotan83% (6)

- Projeto Integrador II - Plano de Carreiras para Trabalhadores Da Construção CivilDocumento59 páginasProjeto Integrador II - Plano de Carreiras para Trabalhadores Da Construção CivilMônica Fernandes100% (1)

- Resenha - Guia Prático Da Política Educacional No BrasilDocumento6 páginasResenha - Guia Prático Da Política Educacional No Brasilandressa100% (1)

- AmostraDocumento15 páginasAmostraCarlos Augusto Moreira de SouzaAinda não há avaliações

- PDF Politicas Publicas Da EducaçãoDocumento16 páginasPDF Politicas Publicas Da EducaçãoSueli SantosAinda não há avaliações

- EstruturaefuncionamentodaeducacaobasicanobrasiDocumento40 páginasEstruturaefuncionamentodaeducacaobasicanobrasiAPARECIDA100% (1)

- AULA 05 - Políticas Públicas Na Educação - LIVRODocumento19 páginasAULA 05 - Políticas Públicas Na Educação - LIVROHera BrigagaoAinda não há avaliações

- Resumo - Políticas Públicas de Educação - T16 - RenataDocumento7 páginasResumo - Políticas Públicas de Educação - T16 - RenataRenata AtaideAinda não há avaliações

- Leh BNCCDocumento5 páginasLeh BNCCNaiara AlencarAinda não há avaliações

- Políticas Públicas em Educação: Conceitos, Contextos e PráticasNo EverandPolíticas Públicas em Educação: Conceitos, Contextos e PráticasAinda não há avaliações

- Gestão Escolar e A Política Nacional de Educação Especial: As Barreiras para A Implementação de Uma Política PúblicaDocumento20 páginasGestão Escolar e A Política Nacional de Educação Especial: As Barreiras para A Implementação de Uma Política PúblicaMichele Dos Santos Da SilvaAinda não há avaliações

- Diagnóstico No Projeto Político Pedagógico Sobre A Transversalidade e Interdisciplinaridade No Ensino FundamentalDocumento19 páginasDiagnóstico No Projeto Político Pedagógico Sobre A Transversalidade e Interdisciplinaridade No Ensino FundamentalliateomartisAinda não há avaliações

- T01 - Plano de Curso - 2021.2Documento8 páginasT01 - Plano de Curso - 2021.2Nino Xavier SimasAinda não há avaliações

- TCC - Politicas Publicas Na EducaçãoDocumento10 páginasTCC - Politicas Publicas Na EducaçãoCarol Vaz0% (1)

- Artigo Completo 2021Documento8 páginasArtigo Completo 2021Rosimeri PereiraAinda não há avaliações

- Sobre Educação, Política e SingularidadeDocumento13 páginasSobre Educação, Política e SingularidadeGisleane Silva de AraújoAinda não há avaliações

- Atividade de Teoria de CurrículoDocumento4 páginasAtividade de Teoria de Currículoeduardo joão Olivera FerreiraAinda não há avaliações

- GODOY POLON Politica Educacional19!11!2021Documento28 páginasGODOY POLON Politica Educacional19!11!2021João SilverAinda não há avaliações

- Marcia Reis Políticas Públicas BNCC e CurrículoDocumento16 páginasMarcia Reis Políticas Públicas BNCC e CurrículoMarcia ReisAinda não há avaliações

- Ciclo de Políticas Públicas EducacionaisDocumento22 páginasCiclo de Políticas Públicas EducacionaisLuiz Claudio Moraes e SilvaAinda não há avaliações

- Projeto Político PedagogicoDocumento5 páginasProjeto Político PedagogicoAlexandra BritoAinda não há avaliações

- Gestao EscolarDocumento132 páginasGestao EscolarSuely Fmi100% (1)

- Claudio BaptistaDocumento10 páginasClaudio BaptistaMaria Eduarda RibeiroAinda não há avaliações

- Ebook PDFDocumento129 páginasEbook PDFManuela Marcio Avelar da HoraAinda não há avaliações

- Politicas de Inclusão em EducaçãoDocumento17 páginasPoliticas de Inclusão em EducaçãoMarli De Almeida GiustiAinda não há avaliações

- Perfil Professor PEB II - EF II e EM Comum A Todas As ÁreasDocumento5 páginasPerfil Professor PEB II - EF II e EM Comum A Todas As ÁreasTon LynchAinda não há avaliações

- PPP 2012 E.M. Branca Peçanha Ferreira - Campos - RJ Edno G Siqueira (Org.)Documento133 páginasPPP 2012 E.M. Branca Peçanha Ferreira - Campos - RJ Edno G Siqueira (Org.)Edno Gonçalves SiqueiraAinda não há avaliações

- Tezani Gestao Escolar InclusivaDocumento16 páginasTezani Gestao Escolar InclusivaAninha Rocha100% (1)

- Texto Do Video Do Objeto 2Documento2 páginasTexto Do Video Do Objeto 2Luciene PiresAinda não há avaliações

- DOURADO, LuizF.Documento26 páginasDOURADO, LuizF.Bruna SantosAinda não há avaliações

- A Reforma Do Ensino Médio No Contexto Das Políticas Educacionais ContemporâneasDocumento12 páginasA Reforma Do Ensino Médio No Contexto Das Políticas Educacionais ContemporâneasDeane TaiaraAinda não há avaliações

- (Tigo - Marcos José - Roteiros e Fichamentos - Envio10Documento26 páginas(Tigo - Marcos José - Roteiros e Fichamentos - Envio10phablo freireAinda não há avaliações

- SARDAGNA, H. V. - Políticas - de - Inclusão - Na - Escola - Limites - e - PossibilidadesDocumento17 páginasSARDAGNA, H. V. - Políticas - de - Inclusão - Na - Escola - Limites - e - PossibilidadesAna Paula da Cunha GóesAinda não há avaliações

- Política S e Gestão Da Educação Básica Revisitando Conceitos Simples1 PDFDocumento17 páginasPolítica S e Gestão Da Educação Básica Revisitando Conceitos Simples1 PDFMari Ribeiro100% (1)

- Gestão Escolar - Unidade 01Documento67 páginasGestão Escolar - Unidade 01SimoneAinda não há avaliações

- Instituto de Desenvolvimento Educacional Do Alto Uruguai - IDEAUDocumento13 páginasInstituto de Desenvolvimento Educacional Do Alto Uruguai - IDEAUgabrielyAinda não há avaliações

- Projeto de Mestrado em Educação - Políticas EducacionaisDocumento10 páginasProjeto de Mestrado em Educação - Políticas EducacionaisWill Diniz100% (1)

- LDB e A Educação InfantilDocumento108 páginasLDB e A Educação InfantilANTONIO CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO JÚNIORAinda não há avaliações

- Padilha PlanejamentoDocumento7 páginasPadilha PlanejamentoEdw TylerAinda não há avaliações

- 2022 - A Lei 13.415 - 2017 Da Reforma Do Ensino Médio e As DCNEM No Contexto Das Políticas Educacionais ContemporâneasDocumento15 páginas2022 - A Lei 13.415 - 2017 Da Reforma Do Ensino Médio e As DCNEM No Contexto Das Políticas Educacionais ContemporâneasGivanildo SilvaAinda não há avaliações

- Resumo 1200 PalavrasDocumento3 páginasResumo 1200 PalavrasPatricia Luana HeineckAinda não há avaliações

- Gestão Democrática, Poder Local e o Planejamento EducacionalDocumento24 páginasGestão Democrática, Poder Local e o Planejamento EducacionalMarcélia Amorim CardosoAinda não há avaliações

- Políticas Curriculares Descentralizadas: Autonomia Ou Recentralização?Documento23 páginasPolíticas Curriculares Descentralizadas: Autonomia Ou Recentralização?jorgemota75Ainda não há avaliações

- Alfdias, Artigo 21 - EnniaDocumento16 páginasAlfdias, Artigo 21 - Ennia708221081Ainda não há avaliações

- Valorização Da Profissao DocenteDocumento8 páginasValorização Da Profissao DocentejunguitAinda não há avaliações

- Julianapedrosobruns, 9 Marisa Borges - 2714-9016-2-SMDocumento32 páginasJulianapedrosobruns, 9 Marisa Borges - 2714-9016-2-SMSergio Romualdo Lima BrandimAinda não há avaliações

- Políticas e Gestão Da EducaçãoDocumento26 páginasPolíticas e Gestão Da EducaçãoMaxwell RochaAinda não há avaliações

- Politicas e Planos de Educação PNEV PDE PARDocumento41 páginasPoliticas e Planos de Educação PNEV PDE PARLiliani SilvaAinda não há avaliações

- NOTA TECNICA CRP RN Orientações para Atuação de Psicólogas Na EducaçãoDocumento18 páginasNOTA TECNICA CRP RN Orientações para Atuação de Psicólogas Na EducaçãoCássioClaytonAinda não há avaliações

- Nathalia Mecias - Atividade Avaliativa - FTM G.H.Documento3 páginasNathalia Mecias - Atividade Avaliativa - FTM G.H.Maria MeciasAinda não há avaliações

- Moreirajunior, Base Nacional Comum CurricularDocumento11 páginasMoreirajunior, Base Nacional Comum Curricularmatheus.rossalesAinda não há avaliações

- Sibi, v24 n2 1998 03Documento22 páginasSibi, v24 n2 1998 03dae.mdias2Ainda não há avaliações

- Resumo Das Diretrizes Curriculares Na Educação InfantilDocumento11 páginasResumo Das Diretrizes Curriculares Na Educação InfantilFabianaAinda não há avaliações

- Grandezas e MedidasDocumento200 páginasGrandezas e MedidasWagner MuriloAinda não há avaliações

- 1569612632737Documento32 páginas1569612632737Vinícius100% (1)

- Texto 4 - Dimensão Ético-Política Da Atuação Do Psicólogo Na Educação BásicaDocumento8 páginasTexto 4 - Dimensão Ético-Política Da Atuação Do Psicólogo Na Educação Básicaacn.ribeiroAinda não há avaliações

- A Construção do Consenso Hegemônico sobre o Programa Nacional do Livro Didático (1995-2016): Estado, Mercado Editorial e Sociedade CivilNo EverandA Construção do Consenso Hegemônico sobre o Programa Nacional do Livro Didático (1995-2016): Estado, Mercado Editorial e Sociedade CivilAinda não há avaliações

- A Educação do Campo no Município de Queimadas-PB: política, caminhos e desafiosNo EverandA Educação do Campo no Município de Queimadas-PB: política, caminhos e desafiosAinda não há avaliações

- Estudos de políticas educacionais e administração escolar: Fundamentos e PerspectivasNo EverandEstudos de políticas educacionais e administração escolar: Fundamentos e PerspectivasAinda não há avaliações

- Planos de Educação, Democracia e Formação: Desafios em Tempos de CriseNo EverandPlanos de Educação, Democracia e Formação: Desafios em Tempos de CriseAinda não há avaliações

- Quem sabe faz a hora de construir o projeto político-pedagógicoNo EverandQuem sabe faz a hora de construir o projeto político-pedagógicoAinda não há avaliações

- Stavenhagen - Sete Teses EquivocadasDocumento12 páginasStavenhagen - Sete Teses Equivocadasdaniel galvaoAinda não há avaliações

- Regine PernoudDocumento3 páginasRegine PernoudPaulo ViniciusAinda não há avaliações

- Didática e Interdisciplinaridade PDFDocumento33 páginasDidática e Interdisciplinaridade PDFVera Lúcia Fialho CapelliniAinda não há avaliações

- Conselho de Classe 2023Documento5 páginasConselho de Classe 2023FLÁVIA MARQUESAinda não há avaliações

- Get Doc v2Documento13 páginasGet Doc v2KingZzz .-.Ainda não há avaliações

- 6 Plano Anual Ensino ReligiosoDocumento5 páginas6 Plano Anual Ensino ReligiosoGislaine PeixinhoAinda não há avaliações

- A Leitura Literária Como Travessia para Um Educar Poético - Artigo Final (Revisado)Documento13 páginasA Leitura Literária Como Travessia para Um Educar Poético - Artigo Final (Revisado)Taís SalbéAinda não há avaliações

- ?utf 8?b?vmvyc 2 HMG 28 Rms 4 Ulnbkzg ?Documento163 páginas?utf 8?b?vmvyc 2 HMG 28 Rms 4 Ulnbkzg ?Katharina&Mafalda sailing teamAinda não há avaliações

- MET MAT-2015 (UNIDO PDF) - CópiaDocumento83 páginasMET MAT-2015 (UNIDO PDF) - CópiaManuel Nunes MapandaAinda não há avaliações

- Antropologia Gênero e Feminismo FinalDocumento4 páginasAntropologia Gênero e Feminismo FinalYanka AlvimAinda não há avaliações

- Projeto Natal para A Educação InfantilDocumento4 páginasProjeto Natal para A Educação InfantilVanderléia CamposAinda não há avaliações

- Portfólio - Cálculo - Ciclo 2 - Claretiano - MikaDocumento5 páginasPortfólio - Cálculo - Ciclo 2 - Claretiano - MikaFábio NascimentoAinda não há avaliações

- Catálogo de Treinamentos SKF PDFDocumento48 páginasCatálogo de Treinamentos SKF PDFNorval SantosAinda não há avaliações

- Análise Do Filme Vem DançarDocumento9 páginasAnálise Do Filme Vem DançarAndré de AzevedoAinda não há avaliações

- Plano de Aula - Celula - 6 AnoDocumento2 páginasPlano de Aula - Celula - 6 AnoBrenda Verônica FerreiraAinda não há avaliações

- O Ensino Da Geografia e Sua Relação Com As Recentes Manifestações SociaisDocumento4 páginasO Ensino Da Geografia e Sua Relação Com As Recentes Manifestações SociaisKalel GeoAinda não há avaliações

- Atividade Pontuada de História - I TrimestreDocumento4 páginasAtividade Pontuada de História - I TrimestreLuciano GouveiaAinda não há avaliações

- 09 Margaret PCN Educacao InfantilDocumento21 páginas09 Margaret PCN Educacao InfantilValdenice Rocha100% (1)

- Raianne Rodrigues Holanda7Documento19 páginasRaianne Rodrigues Holanda7raiannerodrigues20Ainda não há avaliações

- ZonaFranca Catalogo 6B PDFDocumento375 páginasZonaFranca Catalogo 6B PDFLeda BragaAinda não há avaliações

- Emai 4° Ano Vol 2Documento226 páginasEmai 4° Ano Vol 2annakrysAinda não há avaliações

- Tenisde MesaDocumento9 páginasTenisde MesaAnna DionísioAinda não há avaliações

- Apostila Iped CabeleireiroDocumento89 páginasApostila Iped CabeleireiroFelicia Harvey100% (2)

- BNCCDocumento11 páginasBNCCGABRIELLE APARECIDA TURIBIO DE OLIVEIRAAinda não há avaliações

- Como Elaborar Relatorio de Estagio - LicenciaturasDocumento8 páginasComo Elaborar Relatorio de Estagio - LicenciaturasThiago MedeirosAinda não há avaliações

- ItensbolsapibicDocumento12 páginasItensbolsapibicjoao victorAinda não há avaliações

- A Comunicacao HumanaDocumento2 páginasA Comunicacao HumanaTREINAMENTOS ESCRITORIOMASTERSAinda não há avaliações

- Ebook TrilhasDocumento234 páginasEbook TrilhasNaira DelazariAinda não há avaliações

- Lista Convocacao 2 Lista-De-espera 18032024-065330Documento163 páginasLista Convocacao 2 Lista-De-espera 18032024-065330sucodema14Ainda não há avaliações