Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Cult 193 - Teoria Queer

Enviado por

Maria Gabriela0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

38 visualizações83 páginasO artigo discute os desafios de adaptar obras literárias para o cinema. Diretores relatam que é necessário desapegar de personagens e subtramas que funcionam no livro, mas não no cinema, para evitar que o filme fique confuso. Também é importante respeitar a essência da obra e traduzir pensamentos dos personagens em ações, sem tentar recriar fielmente cada detalhe, o que quase nunca funciona. No final, o espectador deve esperar por uma experiência diferente da leitura, e não a versão em imagens exata do liv

Descrição original:

Título original

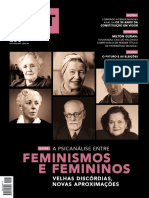

Cult 193 – Teoria Queer

Direitos autorais

© © All Rights Reserved

Formatos disponíveis

PDF, TXT ou leia online no Scribd

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoO artigo discute os desafios de adaptar obras literárias para o cinema. Diretores relatam que é necessário desapegar de personagens e subtramas que funcionam no livro, mas não no cinema, para evitar que o filme fique confuso. Também é importante respeitar a essência da obra e traduzir pensamentos dos personagens em ações, sem tentar recriar fielmente cada detalhe, o que quase nunca funciona. No final, o espectador deve esperar por uma experiência diferente da leitura, e não a versão em imagens exata do liv

Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)

38 visualizações83 páginasCult 193 - Teoria Queer

Enviado por

Maria GabrielaO artigo discute os desafios de adaptar obras literárias para o cinema. Diretores relatam que é necessário desapegar de personagens e subtramas que funcionam no livro, mas não no cinema, para evitar que o filme fique confuso. Também é importante respeitar a essência da obra e traduzir pensamentos dos personagens em ações, sem tentar recriar fielmente cada detalhe, o que quase nunca funciona. No final, o espectador deve esperar por uma experiência diferente da leitura, e não a versão em imagens exata do liv

Direitos autorais:

© All Rights Reserved

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd

Você está na página 1de 83

Sumário

cinema

A arte de transformar palavras em imagens

coluna

Marcia Tiburi

Manuel da Costa Pinto

Alcir Pécora

Welington Andrade

Heitor Ferraz Mello

especial Julio cortázar

inédito

retrato do artista Marcelo Ariel

perfil Beatriz Preciado

dossiê Teoria queer

Nossos corpos nos pertencem

Crítica à hegemonia heterossexual

O potencial político da Teoria queer

Queer o quê? Ativismo e estudos transviados

A teoria queer e os desafios à moldura do olhar

entrevista Leticia Sabsay

entrevista Laurence Philomène

entrevista Laerte Coutinho

livros

Retratos da MPB

colaboraram nesta edição

cinema

A arte de transformar palavras em imagens

FRANTHIESCO BALLERINI

A ideia parece sedutoramente infalível: levar aos cinemas a história de

um livro bem sucedido de críticas ou de vendas e tentar repetir o êxito.

Um pensamento tão antigo quanto o próprio cinema. Em Hollywood ou

em qualquer cinema autoral do mundo, milhares de livros são adaptados

por ano nas telas. No entanto, são raros os casos bem sucedidos, ou seja,

de obras cinematográficas melhores ou apenas à altura da fonte literária.

Sem falar na frustração de grande parte dos adoradores de quadrinhos –

da DC Comics e da Marvel – e das franquias literárias como Harry

Potter que, ao assistir à versão cinematográfica, reclamam que “certas

partes do livro/quadrinho não estão ali” ou “o filme foi superficial ou

omitiu algum personagem”.

O desafio de transpor a literatura para o cinema é grande. Marcos

Jorge, diretor de filmes premiados como Estômago (2007) e Corpos

celestes (2011), estreia no próximo mês de outubro o filme O duelo ,

último trabalho do ator José Wilker e uma adaptação do romance Os

velhos marinheiros ou o capitão de longo curso, de Jorge Amado. “Logo

depois de ler o romance e de declarar-me interessado pelo projeto, recebi

da Warner Bros. e da Total Filmes um roteiro em inglês, escrito há

bastante tempo por um roteirista americano quando da compra dos

direitos pela WB. Bem, não posso dizer que tenha me entusiasmado pelo

texto, que além de ser excessivamente distante do romance de Amado,

apresentava um olhar francamente estrangeiro sobre a história. Coloquei

como condição para realizar o filme que eu escrevesse um novo roteiro,

partindo exclusivamente do livro de Amado e abandonando o texto

anterior. Eles concordaram e em janeiro de 2010 fui a Salvador para

fazer pesquisas e começar a escrever o novo roteiro”, diz Marcos Jorge,

que tomou cuidado de não ficar excessivamente preso à obra literária,

respeitando a linguagem e o que funciona no cinema. “Muito embora eu

tenha modificado duas características importantes do romance (tempo e

espaço), meu roteiro é certamente um tributo à prosa de Amado, pois ele

derivou diretamente dela. Tomei, sim, a liberdade de modernizar

diversos aspectos da história e de deixar vaga e metafórica a sua

ambientação, mas acredito que justamente por isso fui muito fiel ao

‘espírito’ do livro, que conta uma história universal e, em seu sentido

mais profundo, atemporal. De fato, durante todo o trabalho de escritura

do roteiro, embora eu escrevesse sozinho, eu me senti trabalhando em

dupla, como se tivesse o mestre baiano ao meu lado.”

A transposição para o cinema significa também desapego a

personagens, subtemas e subtramas que funcionam no livro. Do

contrário, a obra cinematográfica corre um grande risco de ficar confusa

e prolixa. “Grande parte do trabalho de adaptar o romance foi escolher o

que colocar na tela e o que deixar somente no livro. Acontece que Os

velhos marinheiros é um romance longo e intricado, onde diversos

níveis narrativos se sobrepõem e onde desfila uma enorme variedade de

personagens. Adaptá-lo com total fidelidade teria dado como resultado

uma série e não um longa-metragem. Infelizmente era necessário

escolher e simplificar. Assim sendo, decidi me concentrar no âmago da

história, no conflito entre Vasco e Chico Pacheco, cortando do filme

tramas e personagens deliciosos. Perdas que, tenho certeza, podem

lamentar quem conhece o romance, mas que certamente não interferirão

no julgamento de quem estará vendo o filme”, explica o diretor, que

considera também como desafio extra o orçamento que terá para adaptar

a obra e a duração do filme imposta pelos mecanismos de distribuição e

exibição. “É fácil constatar que a literatura se baseia na ‘palavra’,

enquanto o cinema tem seu fundamento na ‘imagem’. A consequência é

que a literatura naturalmente conta com o pensamento dos personagens e

do narrador (seus monólogos interiores) para ajudá-la a construir os

personagens e contar a história, enquanto o cinema deve expressar tudo

através da ação e do diálogo. Ok, o cinema às vezes se utiliza da voice

over para expressar o monólogo interior, mas este é um recurso extremo,

que para funcionar deve ser extremamente justificado e transformado em

linguagem específica. Então, ao adaptar uma obra literária para o

cinema, o roteirista deve, em geral, ‘traduzir’ em ações uma série de

coisas que o escritor expressou através do pensamento de seus

personagens. E isso não é fácil”, complementa.

De fato, se não houver liberdade do roteirista em escolher o que de

melhor funciona do livro no cinema, as chances de errar são grandes.

Mas há exemplos notórios de casos bem sucedidos nessa transposição.

Talvez o melhor exemplo de filme que superou sua obra original, um

livro, seja O iluminado (1980), de Stanley Kubrick. O diretor adquiriu os

direitos de adaptação da obra de Stephen King, mas não só resolveu

pincelar só aquilo que ele achava que funcionava nas telas, como

também criou múltiplas e requintadas camadas de sofisticação na

fotografia, direção de arte e edição, que fazem do filme uma obra maior

do que o livro. Isso fez com que Stephen King renegasse o livro e

brigasse com o diretor. Anos mais tarde, resolveu capitanear uma série

baseada em seu próprio livro, que fora um retumbante fracasso.

Autor de livros como O invasor e Eu receberia as piores notícias de

seus lindos lábios , que viraram filmes, Marçal Aquino, que roteirizou

suas próprias obras, diz que fazer referência excessiva aos livros no

roteiro atrapalha. “Acho que, em resumo, o maior desafio é criar algo à

altura do livro, num outro universo de linguagem, que é o audiovisual.

Para isso, é preciso buscar a essência do livro, que é o que importa –

fidelidade, nesse caso, me parece ocioso, já que falamos de dois reinos

muitos distintos”, diz.

Marco Dutra, vencedor do Festival de Cannes pelo curta Um ramo

(2007) e com duas indicações em Cannes pelo longa Trabalhar cansa

(2011), adaptou o romance A arte de produzir efeito sem causa , de

Lourenço Mutarelli, no filme Quando eu era vivo , lançado no início

deste ano e estrelado por Antonio Fagundes, Marat Descartes e Sandy.

Para ele, o importante é trabalhar com liberdade, mas respeitar o sentido

geral do livro. “Não conseguiria trabalhar na lógica Harry Potter,

quando o diretor e roteirista devem prestar contas o tempo todo ao autor

do livro e ao produtor. Tive que cortar uma parte ótima do livro, quando

o protagonista recebe pacotes misteriosos, ricos graficamente, mas que

seriam dispersivos no cinema. Sinto, por conhecidos que gostam de

livros-franquias como O senhor dos anéis e o próprio Harry Potter , que

eles querem ver na tela o que viram no livro, o que força um ciclo de

interferência cada vez maior dos autores literários nas obras

cinematográficas”, diz. Mas Marco cita exemplos de transposições bem

sucedidas. “ Encurralado , de Steven Spielberg, baseado no conto de

Richard Matheson, é um exemplo excelente. O bebê de Rosemary ,

adaptado do romance de Ira Levin, é quase uma versão integral do livro,

algo raríssimo e muito difícil, mas que funcionou. Já em Os pássaros ,

Alfred Hitchcock pouco se baseou no conto de Daphne Du Maurier, mas

também funciona”, diz Dutra.

Thais Fujinaga, diretora dos curtas L (2011) e Os irmãos Mai (2013),

ganhadores de mais de sessenta prêmios internacionais, nunca adaptou

um livro para o cinema, mas como roteirista de formação e docência,

lembra que quase sempre o filme perde em profundidade de

personagem. “As três adaptações de Anna Karenina ao cinema nem

chegam perto da profundidade psicológica gigantesca da obra de Tolstoi.

Cinema é sempre um recorte, uma decisão no que focar, o que é uma

decisão difícil”, diz ela, que só recomenda a interferência do autor do

livro na escrita do roteiro quando a relação entre ambas for sincera e

aprazível, do contrário, o resultado será ruim. “É uma ilusão de qualquer

espectador achar que irá ver a versão em imagens de um livro. Também

é uma ilusão do profissional de cinema achar que um livro bom garante

uma boa obra cinematográfica, ou é uma vantagem diante de um roteiro

original”, comenta Thais.

A lógica, portanto parece ser a seguinte: gostou muito de um livro,

pense duas vezes antes de ver sua versão nas telas. E se decidir por fazê-

lo, espere por uma outra experiência, quase autônoma às palavras que

você tanto gostou de ler.

coluna

Linchamento

MARCIA TIBURI

O linchamento é um tipo de violência em cuja base estão tensões sociais

profundas que, embora possam explicá-lo, não servem de desculpa.

Alguma “desculpa”, no entanto, está sempre no cerne do linchamento.

Ela é relativa à ação conjunta na qual todos agem em torno de um

curioso acordo acerca da verdade que rege o motivo do linchamento.

O ato de linchar é um tipo de violência hedionda. Em primeiro lugar,

por sua desproporção. Crime praticado por um grupo contra alguém

indefeso, ele põe em jogo o procedimento do “todos contra um”. Em

segundo lugar, por sua fatalidade. Escapar de um linchamento só é

possível por milagre. No meio do coletivo, não surge quem ouse

defender a vítima. Ninguém vai contra a maioria. A ação não admite

dúvida nem reflexão. Por isso, quem pode fica quieto.

Mas como se forma o grupo do linchamento? O que leva alguém a

participar do ato? Três elementos combinam-se entre si permitindo a

ação. O primeiro e mais fundamental é a anulação da subjetividade:

quem participa de um linchamento não é capaz de pensar no que faz; em

segundo lugar, a ausência de compaixão, a capacidade humana de se

colocar no lugar do outro, de imaginar a dor do outro; e, por fim, o

desejo de fazer parte da massa. Um estranho “ter lugar” pode chamar

qualquer um a destruir alguém “junto” aos outros. Experimentamos isso

nas audiências televisivas de reality shows em que o potencial

exterminador está em jogo – como nos mostrou Silvia Viana em seu

livro Rituais de sacrifício (Boitempo, 2013).

A CUMPLICIDADE NO LINCHAMENTO

É preciso colocar a questão do tipo de “comunidade” que lincha. O que

alguém está fazendo no ato de linchar é, para ele, mais do que certo. Mas

ele, ao mesmo tempo, se ampara no gesto do outro. Há uma covardia de

fundo no ato do linchamento que ninguém pode deixar de ver. Que o

conjunto esteja fazendo algo, o mesmo que cada um, representa prova

suficiente da justificativa do ato para quem dele participa. Perguntar se

sua ideia e seu gesto poderiam ser diferentes é impossível para o dono da

razão. Não há desconfiança no processo, só há verdade. A consequência

é que cada um se sente autorizado a matar. Mas nunca sozinho, sempre

com ajuda de alguém.

A “malta” espontânea é formada por individualidades cheias de ódio

que encontram no coletivo seu lugar: o lugar onde cada um deixa surgir

o impulso paranoico que pode haver dentro de si. Aquele que se gestou

numa experiência infeliz com o outro. É ele que age covardemente na

ação do linchamento sempre contando com um álibi. A comunidade que

mata ergue-se sobre a cumplicidade na covardia.

A hipótese do agente cruel coletivo é de que o “linchado” é algum tipo

de criminoso hediondo. Mas como quem comete o crime do linchamento

pode se sentir superior ao criminoso hediondo? Logo, na lógica do

assassinato, o outro tem que morrer. Por que o linchador poderia punir o

outro criminoso com as próprias mãos? O linchador pratica contra a

vítima a culpa da qual ele mesmo é o portador. Culpa da qual ele pensa

livrar-se no ato de espancar até a morte. O processo é de inversão. O

linchador expurga o próprio ódio jogando-o para cima de um

desconhecido indefeso. O criminoso é o outro, então ele é

imediatamente punido. O outro que o paranoico odeia é que deve expiar

o seu crime.

Fabiane Maria de Jesus, dona de casa, foi morta num linchamento no

Guarujá em 2014. André Luiz Ribeiro, professor, escapou por pouco

quando corria no Rio de Janeiro e foi confundido com um assaltante. Já

sabemos da banalidade da vida e da morte em nossa cultura. Mas o que

autoriza uns e outros ao assassinato? O aval. É a mesma lógica da

corrupção generalizada. Porque “o outro faz, eu também estou

autorizado a fazer”. Matar covardemente e sem pensar é um ato cada vez

mais fácil.

coluna

O bardo Ubaldo

MANUEL DA COSTA PINTO

Ao final da coluna da edição passada, em que descrevi a saga do

manuscrito de Os 120 dias de Sodoma , do marquês de Sade, prometi

que retomaria o assunto neste mês. Fica para setembro, pois a morte de

João Ubaldo Ribeiro, em 18 de julho, impõe a homenagem ao autor de

dois livros fundamentais da literatura brasileira: Sargento Getúlio e Viva

o povo brasileiro .

Antes, vale lembrar que ele esteve presente num marco histórico da

CULT: em maio de 2002, quando a revista passou a ser dirigida por

Daysi Bregantini, o primeiro autor entrevistado na nova fase da CULT

foi João Ubaldo, que acabava de lançar Diário do farol .

Na entrevista, aliás, perguntado por Luís Antônio Giron se fora

assombrado pelo diabo ao escrever esse romance – em que um ex-padre

licencioso destila as memórias de suas perversões –, João Ubaldo

disparou: “O diabo não me prestigia muito. Ou acha que já estou no

bolso ou sou mesmo inexpugnável”.

Inexpugnável talvez seja o termo para descrever a obra desse escritor

que adotava a uma postura anti-intelectual e que flertou com a literatura

de entretenimento – mas que nem assim conseguiu rechaçar o olhar de

críticos que viram nele um inventor pertencente à linhagem de

Guimarães Rosa e Paulo Leminski.

João Ubaldo fazia pouco, por exemplo, das análises que viam em Viva

o povo brasileiro uma alegoria da história do Brasil, preferindo dizer,

em tom de galhofa, que escrevera esse romance de proporções épicas em

resposta ao desafio de fazer um livro que parasse em pé – o que de fato

ocorre, já que estamos falando de um tijolo com mais de seiscentas

páginas... Mas que Haroldo de Campos tenha definido o escritor como

“o bardo Ubaldo” justamente num ensaio que aproxima aquele catatau

do Catatau , de Leminski, é mais uma prova de que a presença

bonachona e risonha do escritor baiano não passava de despiste.

Quem conviveu com ele sabe qual era o tamanho de sua erudição e de

seu domínio linguístico, que se estendia ao inglês: João Ubaldo foi um

caso raro de escritor que traduziu as próprias obras para outro idioma – o

que é mais surpreendente se pensarmos que os livros em questão eram

Sargento Getúlio e Viva o povo brasileiro , com suas dificuldades

sintáticas e vocabulares.

Sargento Getúlio é a fábula moral com fundo sociopolítico sobre um

militar que, encarregado de levar um subversivo da Bahia a Sergipe,

recebe durante o percurso uma contra-ordem que ele desafia, tornando-

se também um insurgente. Nesse livro de 1971, Ubaldo contrapõe uma

realidade social marcada pelo coronelismo a uma ideia pundonor que se

coloca acima de conchavos e conveniências – convertendo essa “história

de aretê” (conforme a epígrafe, que remete ao termo grego para

“virtude”) num violento fluxo verbal que materializa a “hybris”, a

desmedida que precipita o destino do herói em tantas tragédias gregas.

Com Sargento Getúlio , portanto, temos a pedra de toque dos

melhores livros de João Ubaldo, mostrando com sua obra é uma

confluência da temática do romance regionalista, enraizado no Nordeste,

com um regionalismo de caráter mitologizante, atravessado por

reminiscências arcaicas e narrativas orais – conforme veremos em Viva

o povo brasileiro , de 1984.

Em obras posteriores, Ubaldo fez de sua ilha natal, Itaparica, um

microcosmo grande como o mundo – com elementos da tradição e da

contemporaneidade. Em O sorriso do lagarto (1989), Itaparica surge

como lugar assombrado por experimentos genéticos que representam a

face sinistra da modernidade. O feitiço da Ilha do Pavão (1997) se passa

numa ilha suspensa no tempo, espaço utópico em que inquisidores e

quilombos sintetizam um imaginário barroco. No já citado Diário do

farol , as reminiscências lúbricas do padre estão recheadas de perversões

políticas ligadas à repressão do regime militar.

São obras que, comparadas a Sargento Getúlio e Viva o povo

brasileiro , não apresentam o mesmo padrão de invenção poética, mas

que, como mostra seu último romance – O albatroz azul (2009), retorno

a Itaparica e às memórias dos moradores, que inspiraram muitas de suas

personagens – fazem parte de uma mitologia pessoal, com seus

momentos anedóticos e seus ápices de furor inventivo.

coluna

Da arte de ser obnóxio

ALCIR PÉCORA

Em 1997, o historiador Quentin Skinner deu sua aula inaugural em

Cambridge tendo como tema as ideias de um grupo de autores ingleses

do século 17, como James Harrington, Marchamont Nedham, Algernon

Sidney, entre outros, os quais, inspirados pela leitura de pensadores

romanos, como Salústio, Tito Lívio, Sêneca, Tácito etc., defendiam a

ideia de que só era possível ser livre num Estado livre. A argumentação

inicial se encontra em Salústio, quando afirma que “para os reis, bons

cidadãos são objetos de maior suspeita que os maus, e o virtus de outros

parece sempre alarmante”.

Desse modo, o maior mérito dos regimes republicanos não poderia ser

medido pela sua capacidade de obter poder ou riqueza, mas sim pela de

assegurar e promover a liberdade de seus cidadãos. O pressuposto da

noção de liberdade aqui colocada é a de que o bem por ela representado

pode ser perdido de duas maneiras. Uma, quando o poder do Estado é

usado para coagir o cidadão a fazer o que não está prescrito por lei, o

que caracteriza tirania. Outra, quando, mesmo sem sofrer coerção aberta,

o cidadão permanece numa condição de dependência política, ficando

exposto ao perigo de ser privado da liberdade e até de sua vida. Neste

caso, mesmo que os governantes optem por não exercer a coerção, o

terrível está em que tal opção exista. Quer dizer, o fato de que os

governantes possuam poderes arbitrários a seu alcance implica em

reconhecer que o gozo da liberdade civil está dependente da boa vontade

deles – uma situação que, para os “neorromanos”, equivale a “viver em

servidão”.

Para Nedham, qualquer sistema de poder no qual o direito de cada

homem está depositado na vontade de outro é tirania, processo de

escravização. Sidney considera que basta a possibilidade da sujeição à

coerção arbitrária para que haja imediata perda de liberdade. Os poderes

discricionários dos governantes, mesmo sem ser exercidos, são ameaça

constante aos súditos individuais. Para eles, a menos que cada cidadão

viva sob um sistema de “autogoverno”, isto é, atinente a leis, mas não a

homens, terá de viver como “escravo”.

Está claro, portanto, que os neorromanos repudiam o pressuposto do

liberalismo clássico de que a força é a única forma de interferência na

liberdade individual, pois, para eles, a condição de dependência é

“fonte” e “forma” de constrangimento constante. “Ser escravo” não é

apenas trabalhar sem direito a pagamento ou sofrer coerção brutal, mas

estar em dependência da vontade de outro. Viver em condição de

dependência já implica em limitação drástica do que cada um pode dizer

ou fazer. Quando tal condição se instala na sociedade civil, a principal

“arte” de um cidadão passa a ser, como diz Sidney, “tornar-se

subserviente” e “submisso”. Citando Tácito, afirma que, em tal regime,

todas as “preferências” são dadas “àqueles mais propensos à

escravidão”, o que faz com que os adeptos do poder absoluto sejam

basicamente gente de caráter “obnóxio”.

Na Roma antiga, o termo latino obnoxius era usado para referir os que

viviam a mercê de outros, os “subjugados”, ou, enfim, “os que não

tinham vontade própria”. Relido pelos neorromanos ingleses, o termo

passa a descrever “a conduta servil que se espera daqueles que vivem

sob o domínio de príncipes e oligarquias governantes”. Ou seja, diz

respeito não apenas à fraqueza do caráter privado, mas à combinação

desta com a expectativa estrutural gerada por um Estado que fomenta e

produz a condição de dependência de seus cidadãos em relação a ele.

Neste raciocínio, bajuladores e gente servil não são mera contingência

da vida dos Estados autoritários; ao contrário, são o modelo de cidadão

sonhado por sociedades que não identificam a liberdade do Estado ou a

comunidade livre com o autogoverno de cidadãos.

Ao ler, hoje, teorias com tal exigência de independência do cidadão e

de não interferência do poder na vida privada fora de uma estrita

determinação legal produzida por legisladores representativos, o espanto

é inevitável. Skinner explica-o, em parte, ao observar que, com a

“ascensão do utilitarismo clássico no século 18, e com o uso de

princípios utilitaristas para sustentar boa parte do Estado liberal no

século seguinte, a teoria dos Estados livres caiu cada vez mais em

descrédito, até que, por fim, deslizou quase inteiramente para fora da

vista”. Desde então, quem combate o Estado produtor de obnóxios passa

a ser visto não mais como pessoa honrada, mas teimosa e briguenta; não

enérgica, mas insensível.

Significa que predominou a perspectiva utilitarista que postula que a

liberdade só é ameaçada em situações de coerção aberta ou de

confinamento físico. Significa também que o “obnóxio” se tornou o

modelo global de comportamento individual – o que vale para a vida

civil, e, como não poderia deixar de ser, também para a vida cultural.

coluna

Um palco impregnado de história

WELINGTON ANDRADE

Em decorrência da excelente fase que atravessava a cultura no país nos

anos 1960, a cidade de São Paulo assistiu, naquela década efervescente,

à inauguração de inúmeros teatros. Se, em 1946, a maior reclamação da

classe teatral era a escassez de casas de espetáculo – funcionavam na

cidade à época, de acordo com levantamento realizado por Sábato

Magaldi, apenas três teatros: o Boa Vista, o Santana e o Municipal –,

cerca de duas décadas depois, esse cenário iria mudar radicalmente,

quando a capital paulistana testemunhou em um único ano, 1964, o

surgimento de quatro novos edifícios teatrais: o Teatro da Hebraica, o

Líder, o Esplanada e o Teatro Aliança Francesa.

Inaugurado, ainda de acordo com o registro de um de nossos maiores

críticos e historiadores do teatro, “com um show, em que tomaram parte

Ruth de Souza, Nathalia Timberg, Jô Soares, Sérgio Cardoso e Tônia

Carrero”, o Teatro Aliança Francesa viria a se transformar em um

importante equipamento cultural da cidade, não somente por estar ligado

às atividades de cultura e extensão promovidas por uma instituição com

o estatuto pedagógico e intelectual da Aliança Francesa, mas também

por ter acolhido, em seus cinquenta anos de existência, um bom número

de espetáculos nacionais e estrangeiros que acabaram entrando para a

história das artes cênicas no Brasil.

Na área da dramaturgia brasileira, as bem-sucedidas temporadas de

Fala baixo, senão eu grito , de Leilah Assunção, em 1969, com Marília

Pêra; Um grito parado no ar , de Gianfrancesco Guarnieri, em 1973,

com Othon Bastos; Muro de arrimo , de Carlos Queiroz Telles, em

1975, com Antônio Fagundes; e Bodas de papel, de Maria Adelaide

Amaral, em 1978, com Jonas Mello e Regina Braga, comprovam o vigor

da programação teatral do espaço e a sensibilidade de quem respondia

por ela.

Na esfera do repertório internacional, destacam-se as montagens de A

megera domada , de William Shakespeare, dirigida em 1965 por

Antunes Filho, com Eva Wilma; Morre o rei , de Ionesco, cuja estreia

foi assistida pelo próprio dramaturgo, em 1982; Ascensão e queda da

cidade de Mahagonny , de Bertolt Brecht e Kurt Weill, pelo Teatro do

Ornitorrinco, em 1984; e Solness, o construtor , de Henrik Ibsen,

encenada pelo TAPA em 1988, com direção de Eduardo Tolentino de

Araújo, tendo Paulo Autran à frente do elenco. A respeito do TAPA,

aliás, vale destacar a excelente e profícua experiência de residência

artística que o grupo conduziu no teatro da Aliança por mais de uma

década, apresentando um repertório desenvolvido sob o signo da

perspectiva histórica, característica tão cara à atuação da companhia.

Vale destacar também a importância de um edifício teatral para a

preservação da memória cultural e urbanística da cidade. (A trajetória de

São Paulo pode ser contada por meio da história de seus teatros).

No dia 27 de agosto próximo, o Teatro Aliança Francesa dá início à

comemoração de suas cinco décadas de existência com uma

apresentação especial de Não se brinca com o amor , de Alfred de

Musset (autor por quem Machado de Assis nutria uma admiração toda

especial), dirigida por Anne Kessler, da Comédie Française. Outras

atividades igualmente estimulantes aos amantes da cena teatral, e

também da cultura francesa, estão programadas para este segundo

semestre.

Nos dias atuais, em que os teatros começam a migrar, discreta e

paulatinamente, para os grandes shopping centers da cidade (terá o

fenômeno o mesmo desdobramento do que já ocorreu com as salas de

cinema?), o Teatro Aliança Francesa resiste como um teatro de rua.

Registre-se seu heroísmo. Resiste também como um teatro incrustado no

velho centro de São Paulo, uma região outrora inquieta e boêmia, que

hoje vive abandonada à própria sorte. Registre-se sua altivez. E resiste,

por fim, como um teatro cuja programação investe em um repertório de

grande qualidade, que não faz concessão a nenhuma espécie de

modismo. Registre-se sua mais que bem-vinda prontidão crítica.

Sobretudo em uma época de tantas frivolidades como a nossa.

coluna

A morte no gerúndio

HEITOR FERRAZ MELLO

Antes de morrer, o poeta Carlos Drummond de Andrade havia deixado

uma pasta de poemas com o título “Farewell”. Era a sua despedida

pública e irônica da poesia. O livro foi publicado em 1996, quase dez

anos depois de sua morte. Mas há poetas, ao contrário de Drummond e

sua pastinha de inéditos, que vão se desenraizando lentamente ao

aproximar-se da morte, com consciência de que a indesejada das gentes

já ronda sua morada. Morrer se torna uma arte da palavra: é esse embate

que interessa ao poeta. É o caso do português Herberto Helder, que aos

oitenta e quatro anos, lança mais um novo volume de poemas, A morte

sem mestre , publicado em maio deste ano pela Porto Editora. Ainda no

ano passado, ele já nos havia surpreendido com Servidões , um dos mais

belos livros da língua portuguesa, publicado pela Assírio & Alvim.

Ao ler os dois livros, na sequência, o que se percebe é o confronto do

homem, cuja vitalidade não deixa de surpreender, com o seu fim, com os

dias contados, a “morte no gerúndio”. Não se sabe quando, nem como,

mas a qualquer hora pode ser “interrompida a canção ininterrupta”. Com

o avanço da idade, o ponto de vista muda: não é mais o homem que vê a

morte, mas a morte que passa a olhá-lo, como ele escreve em um dos

poemas de Servidões : “octagenário apenas, e a morte só de pensá-la

calo,/ é claro que a olhei de frente no capítulo vigésimo,/ mas não nunca

nem jamais agora:/ agora sou olhado, e estremeço/ do incrível natural de

ser olhado assim por ela”.

Muito longe de ser um aprendizado para a morte, já que sua poesia

passa longe de qualquer ensinamento ou certeza concreta (sua linguagem

nos propõe enigmas, focos de luz e desconfiança, e não soluções), os

dois livros parecem realizar, com alguma urgência, uma espécie de

balanço da vida. Uma vida, se for possível dizer assim, cuja referência

central é o poema, esse objeto da linguagem que sobrevive ao homem,

ou como ele diz, numa das belas páginas do recente A morte sem mestre

: “Tão fortes que sobreviveram à língua morta,/ esses poucos poemas

acerca do que hoje me atormenta,/ décadas, séculos, milénios,/ eles

vibram, e entre os objectos técnicos do apartamento,/ rádio, tv,

telemóvel,/ relógios de pulso,/ esmagam-me por assim dizer com a sua

verdade última/ sobre a morte do corpo”.

Os dois livros poderiam ser lidos como se um fosse desdobramento do

outro – foi Herberto Helder, uma das vozes mais intensas da lírica

moderna, que sonhou com o “poema contínuo”, uma unidade absoluta,

que envolve corpo e cosmos. Sua obra, desde A colher na boca , de

1961, foi sendo construída nessa continuidade, tanto é que muitas vezes

seus poemas não têm títulos e formam uma sequência, algumas vezes

numerada e em outras não. Tomar a obra completa nas mãos, como

Ofício cantante , é deparar-se com um volume de mais de seiscentas

páginas e que forma um todo: como se fosse um épico do lirismo, pois

se há um núcleo que atrai todos os seus temas é a poesia lírica e seus

questionamentos. Como ele escreveu em Photomaton & Vox , obra em

prosa de 1979, que pode ser considerada sua súmula poética, “É na

linguagem que a experiência se vai tornando real. Sem ela não há uma

efectiva imagem do mundo”.

A poesia de Helder tem essa força e energia que pedem, como ele diz

em seu novo livro, “o bom leitor impuro”, aquele que se envolve em seu

erotismo, sempre tão presente, em seu humor (outra marca dessa poesia

absoluta) e em suas desconcertantes imagens, que abrem brechas no

corpo das palavras, e as tiram do lugar apaziguado em que muitas vezes

se encontram no cotidiano. Como diz Maria Lúcia Dal Farra, em

posfácio para a antologia brasileira O corpo o luxo a obra , publicada

em 2009, pela Editora Iluminuras, com organização de Jorge Henrique

Bastos, a obra de Helder nasce de “uma desconfiança básica do real”, e

ele construiu, como ela diz, “a partir de tal suspeita, uma maneira

absolutamente rigorosa de dizer o arbitrário, um jeito de fazer cada

palavra ser, com segurança, outra coisa que não ela mesma”.

Seus dois livros recentes continuam dando prova de sua inquietação.

O corpo e o sangue ainda correm pela mão, pela caneta Bic com a qual

ele escreve seus versos. A idade não o tornou o ser aplastado e inóspito,

como muitos poetas velhinhos brasileiros e sua rala sabedoria doméstica.

Seu desejo, ou não, já que a contradição faz parte de sua poética, está

belamente expresso num dístico, que é um fragmento de poema de A

morte sem mestre : “e encerrar-me todo num poema,/ não em língua

plana mas em língua plena”.

especial Julio cortázar

Ecologia poética de Cortázar

REYNALDO DAMAZIO

O último livro publicado em vida por Julio Cortázar (1914-1984), no

mesmo ano de sua morte, foi a extraordinária reunião de poemas Salvo

el crepúsculo , com textos escritos ao longo de sua carreira e que o

acompanharam como uma espécie de caderno de anotações à margem da

prosa e de seu percurso intelectual, um contraponto discreto e refinado à

obra de ficção que o notabilizou.

Aquilo que muitos intérpretes consideram, com certa ingenuidade, ser

o teor fantástico, ou surreal, na prosa do autor de O jogo da amarelinha

(“ Rayuela ”, 1963), pode ser entendido também como uma poética

longamente pensada e experimentada na linguagem, sempre

multifacetada, inclusive na crítica e no ensaio. No cerne das imagens

labirínticas e dos enredos aparentemente desconcertantes de Cortázar,

havia a consciência do caráter analógico que está na raiz da poesia e que

confere ao literário um campo de infinitas combinações e surpresas. Para

além da representação do mundo, ainda que sob uma perspectiva autoral,

existe a possibilidade de recriar os fatos, ou simplesmente instaurar

novas dimensões do real, em permanente construção.

O título do livro Salvo el crepúsculo foi retirado de um haicai do poeta

japonês Matsuo Bashô (1644-1694), que diz: “Este caminho/ já ninguém

o percorre/ salvo o crepúsculo”. Escolha de saída emblemática para um

livro que recolhe a maior parte da poesia escrita pelo escritor argentino,

já próximo da morte, perfazendo quase um balanço dessa produção

subterrânea, paralela à ficção. Também é significativa, no poema de

Bashô, a alusão ao caminho abandonado, que pode ser a memória, ou

toda experiência que deixamos passar sem a devida consideração, os

pormenores, o inesperado, a singularidade, o espanto e o encantamento.

Dado que será fundamental para a obra ficcional de Cortázar.

Ao explicar a proposta do conjunto de poemas compilados no livro,

Cortázar afirma que não queria “mariposas presas num cartão”, mas que

buscava “uma ecologia poética”, para observar-se de longe e às vezes se

reconhecer “a partir de mundos diferentes, a partir de coisas que só os

poemas não haviam esquecido e me guardavam como velhas fotografias

fiéis”. Ainda na mesma breve apresentação, o autor revela o critério

bastante subjetivo que utilizou para dar forma à antologia: “não aceitar

outra ordem que a das afinidades, outro cronologia que a do coração,

outro horário que o dos encontros casuais, os verdadeiros”. O tom

pessoal, quase íntimo, parece contrastar com a elaboração sofisticada de

seus ensaios, ou a tessitura experimental e exigente de seus contos, mas

se levarmos em conta a poesia que realizou e suas reflexões sobre o

assunto, é possível notar que existe uma fina sintonia nesse imenso e

original projeto literário, como um fio de Ariadne que conduz a travessia

do poeta e do prosador através da linguagem.

Os poemas de Cortázar falam da própria poesia, do cotidiano, de

mitos e personagens lendários, das vertigens do sentimento amoroso, de

Buenos Aires e Paris, obviamente, da arte, do jazz, do tango, de como o

tempo se torna uma grande fantasia, ou um temível pesadelo, de cenas

banais que se transformam em pequenas epifanias, numa mistura nem

sempre equilibrada de lirismo, melancolia, humor e crítica. As

referências são as mais diversas, no tempo e no estilo, de Rimbaud a

Clarice Lispector, de Yeats a e. e. cummings, de uma canção de Joni

Mitchell a Louis Aragon, de Shelley a Laurence Stern, a lista poderia se

multiplicar e intercambiar ao infinito.

O poeta Cortázar traça correspondências entre coisas do pensamento e

da realidade para mostrar que a razão não é a ordenadora soberana de

nossas condutas e que os modos de entendimento são atravessados pelo

lúdico, pela fantasia, pelo caos dos sentidos que o poético desnuda. Num

curto e belo poema metalinguístico do livro, Cortázar escreve:

“Encharcado de abelhas,/ no vento sitiado de vazio,/ vivo como um

ramo,/ e no meio de inimigos sorridentes,/ minhas mãos tecem a lenda,/

criam o mundo esplêndido,/ esta vela estendida”. A obsessão pela deriva

na história, a mínima, pessoal, e a da sociedade, fantasmagórica, como

se o sentido não estivesse em parte alguma, ou em todo lugar, para

escrever a vida, ou extrair da vida a sua escrita própria, seu discurso

vivo. Fazer com que o vivido se escreva e seja escritura. O escritor é

aquele que cria mundos esplêndidos e vive cercado pelo vazio.

Em outro momento, num dos vários sonetos presentes no livro,

Cortázar define o amor como uma “estátua leal, de costas para o futuro,/

com um nome infinito e repetido/ de pedra e sonho e nada”. Imagem que

lembra o anjo de Paul Klee, citado por Benjamin em suas famosas

“Teses sobre o conceito de história”, de 1940, aqui transplantado para o

cenário amoroso e sua precariedade humana e terrena, em fecho

mallarmaico.

Nessa alternância de formas e dicções, de temas e tons, que pode ir do

mais grave ao coloquial, ou do confessional ao reflexivo, percebe-se nos

poemas de Cortázar a tentativa de dar conta de muitos elementos que

gravitam entre as questões que norteiam sua obra, como a polissemia, o

deslocamento de perspectiva e de foco narrativo, a instabilidade do

discurso racional, o desenraizamento, a sobreposição temporal, a

correspondência de imagens, vozes e ambientação, os cortes abruptos de

clima, ambiente, fluxo discursivo. Em livros como Histórias de

cronópios de famas (1962), Último round (1969) e Prosa do

observatório (1972), é evidente a contaminação da prosa pela poesia, de

uma prosa porosa ao poético, musical e lúdica.

No belo e revelador ensaio “Por uma poética”, de 1954, Cortázar

revela sua visão sobre a poesia e de como ela se estrutura

historicamente, enquanto recurso de linguagem baseado no mecanismo

da analogia, ou da metáfora. A partir da referência a antropólogos, como

Lévy-Bruhl e Charles Blondel, e a muitos poetas, o escritor defende que

a proximidade entre o poeta e o homem primitivo se dá pelo

“estabelecimento de relações sólidas entre as coisas por analogia

sentimental, pois certas coisas são às vezes o que outras são, porque se

para o primitivo existe árvore-eu-sapo-vermelho, também para nós, de

súbito, o telefone que toca num quarto vazio é o rosto do inverno ou o

cheiro de luvas onde houve mãos que hoje moem seu pó”.

Enquanto a progressão da racionalidade eliminou do nosso horizonte

de pensamento “a cosmovisão mágica”, substituída “pelo método

filosófico-científico”, o poeta representa “o prosseguimento da magia

em outro plano”, como um “fazedor de intercâmbios ontológicos”, uma

vez que “o poeta e suas imagens constituem e manifestam um único

desejo de salto, de irrupção, de ser outra coisa”. Essa projeção no outro,

em outra experiência que também é sua, por apropriação ou

transfiguração, leva Cortázar a definir “que todo verso é encantamento,

por mais livre e inocente que se ofereça, é criação de um tempo e um

estar fora do ordinário, uma imposição de elementos”. Até parece que o

autor estava definindo, de maneira oblíqua, sua própria ficção, ou nos

dando uma pista de como o poético estaria na essência de seu processo

criativo, aquela “ecologia poética”, e fertiliza a experimentação com a

linguagem.

Publicado em 2009, com edição de Aurora Bernárdez e Carles

Alvarez Garriga, o livro Papeles inesperados traz um alentado volume

de textos inéditos de Cortázar, guardados pelos herdeiros, com uma

pequena seção final de poemas, demonstrando ainda sua persistente

escrita dessas notas à margem, como a mosca insistente, que o poeta

matou tantas vezes, “em Casablanca, Lima, Constantinopla,

Montparnasse”, em espaços variados, como “um bordel, na cozinha,

sobre um pente, no escritório, neste travesseiro”, tantas mortes

recorrentes do inseto, num quase apelo kafkiano, em que o poeta

confessa: “eu, como minha única vida”.

Ainda naquele ensaio sobre o poético, Cortázar escreve que “a

admiração pelo que pode ser nomeado ou aludido engendra a poesia, que

se proporá precisamente a essa nominação, cujas raízes de clara origem

mágico-poética persistem na linguagem, grande poema coletivo do

homem”. Um trecho do ensaio-poema-diário-de-viagem Prosa do

observatório , entre muitos possíveis, ilustra a preocupação de Cortázar

com a função poética da linguagem: “desde logo a inevitável metáfora,

enguia ou estrela, desde logo cabide da imagem, desde logo ficção, ergo

tranquilidade nas bibliotecas e poltronas; como quiseres, não há outra

maneira aqui de ser um sultão de Jaipur, um bando de enguias, um

homem que levanta o rosto para o aberto da noite ruiva”.

Quando se retirou pelas estradas de Provença em sua perua “Fafner”

para revisar as provas de O livro de Manuel , no verão de 1972, Cortázar

escreveu um livrinho notável de apontamentos, que registram suas

inquietações sobre a própria obra, a vida, a literatura e a realidade ao

redor, não só a da paisagem, como a que vinha pelo rádio, em boletins

de notícias a cada quarto de hora, “o diário de uma rotina de escritor”.

Material precioso e raro para adentrar a intimidade da criação, os

impasses, as referências, a construção da narrativa, dos personagens, a

memória, a porosidade aos fatos, a tragédia nas Olimpíadas de Munique,

poesia e política, histórica e psique, tudo a reclamar “algo como uma

osmose com o circundante”. Poesia como outro lado da moeda da prosa,

“região onde as coisas renunciam à sua solidão e se deixam habitar”, que

pode ser “uma casa tomada”, um “bestiário”, um “octaedro”.

inédito

Último solo

JULIO CORTÁZAR

S ou panamenha e há tempos vivo com Bix. Escrevo e passo para a linha

seguinte: ninguém irá acreditar, se acreditassem, seriam como eu e não

conheço ninguém assim. Não exatamente eu, mas ao menos como eu. O

que é uma vantagem, porque dessa maneira posso escrever sem que me

importe que leiam ou não, que ao final queime isto com o último fósforo

do último cigarro, ou que o deixe abandonado na rua, ou que o dê para

qualquer um, para que faça o que der na telha; tudo estará distante, tão

distante de mim e de Bix.

Escrevo porque não há mais o que fazer e porque é certo ou parecerá

certo para alguém que seja como eu. Existem, esbarro neles perto ou

longe na vida. Nem todos vivem atados ao que lhes ensinaram. Veja,

Rimbaud disse que havia se apaixonado por um porco e os professores

dizem que era um grande poeta, o fazem provavelmente sem convicção,

porque devem pensar assim para não parecerem idiotas. Porém, eu sei

que era um grande poeta e Bix também o sabia, ainda que jamais tenha

lido uma linha em francês e eu tinha que lhe traduzir Rimbaud, ao que

ele colocava a mão na cabeça e ficava pensando, ou ia até o piano e

começava a tocar essa coisa que agora se chama In a Mist e que era sua

maneira de dizer que entendia a poesia francesa, porque entendia

Debussy e como quase tudo lhe chegava pela música, essa era a única

maneira de entender certas coisas, a vida, por exemplo, a ordem disso

que chamo realidade e que ele entendia somente por dó maior ou fá

sustenido, soprando docemente seu trompete ou indo ao piano para

deixar nascer Lost in a Fog, queimando os lábios com o cigarro

esquecido pelas mãos, aranhas que teciam e teciam no teclado até que

tudo acabava em um xingamento e num salto, eu sempre tinha por perto

um tubo de creme para curar-lhe os lábios, depois nos beijávamos

sorrindo e ele voltava a xingar porque lhe doía e porque o trompete ia

lhe doer ainda mais à noite, quando tivesse que tocar no Blue Room por

oitenta dólares a apresentação.

“Vaocaralho”, como dizia tio Ramon, que juntava palavras e as fazia

soar como uma chicotada na bunda, não é que me custe escrever, porque

como não me dou nenhum trabalho e esta máquina desliza, como o rum

que já leva horas deslizando, tudo acontece em uma fita que vejo

sozinha, não porque escreva às cegas, mas nem sequer olho para o papel,

prefiro seguir meus dois dedos que saltam de cima pra baixo, a mão

esquerda que corta a fita e passa para o outro tópico, tenho um abajur

Tiffany que me enche o papel, a cara e as mãos de manchas alaranjadas,

verdes, azuis; escrever é como dançar música lenta com Bix no Phoenix,

ser parte de, ser parte de quê, ser parte disso que nos une a todos, sem

que ninguém saiba que está junto e que somente esta noite estará com as

outras partes, porque ainda que voltemos ao Phoenix, já não será igual,

como as ondas em Waikiki, uma atrás da outra após milhões de anos e

nenhuma igual à outra, quem poderia dizer que uma onda contém o

mesmo número de gotas de água que as outras ondas, ou o formato ou a

alegria ou o desenho da crista ou o jeito de quebrar nessa praia onde Bix

gostava de ficar dormindo e eu fumava observando-o, pequeno e feio,

com aquele quê de alemão que havia se grudado ao maldito sobrenome e

em alguns gestos herdados do pai ou dos tios, os Beiderbecke com suas

árvores de Natal e os bolos perfumados da mãe de Bix, esses eruditos

metidos até a alma em pleno Middle West, alemães com camisas de

cowboys, falando americano e mais patriotas que o próprio Thomas

Jefferson.

“Vaocaralho”, dizia tio Ramon, vaocaralho a Alemanha que nunca

ouviu falar de Bix porque ele já era daqui; nunca entendi porque não

trocava o sobrenome como fizeram outros músicos, Eddie Lang, por

exemplo. Que eu me chamasse Macieira dava uma alegria enorme a Bix,

lhe havia tirado do sério a coisa quando expliquei o que queria dizer, se

contorcia em risos e depois me apertava contra ele e dizia Linda, Linda

Macieira, Linda Macedo, Pé de Maçã, Deliciosa Torta de Maçã, no final,

ficava com Torta de Maçã, e quase sempre depois disso começava a

comer-me porque nada lhe dava mais prazer que o doce de maçãs com

cerveja, me chupava o nariz repetindo “Torta de Maçã”, “Torta de

Maçã”, e eu lhe soprava em plena boca e ele se jogava para trás

maldizendo e me chamando de cretina, esculpindo-me a “Torta de

Maçã” que eu lhe havia deixado na boca, pobrezinho.

Conheci Bix na mesma época em que conheci Omar, na casa de meus

paizinhos (escrevo paizinhos porque me faz sorrir, é cômico falar de

paizinhos quando se pensa nesses escaravelhos peludos que me criaram

entre freiras e me rachavam a chicotadas quando eu vinha aos domingos

e esquecia um absorvente ao lado do vaso sanitário, asquerosa

repugnante – mamãe –, é preciso ensinar o respeito a esta indecente –

paizinho querido–), mas ao menos em casa havia a televisão e alguém

que aos domingo eu poderia esperar sentada na sala, sabendo que Omar

viria me ver, a família querida jogava dominó na sala de jantar e eu

esperava sozinha a hora em que anunciavam Omar e eu ia escorregando

na cadeira e esperava que, mais uma vez, Omar entrasse em primeiro

plano e começasse a falar, a olhar-me, dissimulando com um discurso

qualquer, povo de Panamá, queridos amigos, qualquer coisa para os que

enchiam os estádios e auditórios, porque o que ele queria era somente

me olhar e tinha que dizer as piores baboseiras para que ninguém desse

conta de que havia vindo à TV para observar-me, eu o esperava estirada

no sofá, ele começava a falar, seus olhos de tigre verde me cravavam e

eu lhe sorria, Omar, Omar, deixava ele me observar enquanto levantava

a saia aos poucos, deixando-o ver-me, ia mostrando-lhe tudo, pouco a

pouco, sem pressa, porque Omar ia ficar meia hora dizendo baboseiras

para os outros, mas eu tinha inventado o código, a cada tantas palavras,

escolhia as que Omar estava dizendo somente para mim enquanto me

cravava seus olhos de tigre e lhe tremiam os músculos das têmporas,

suas mãos que se erguiam como que para me alcançar, para fazer o que

eu estava fazendo diante dele enquanto ele olhava e falava.

Pelo espelho era possível ver a porta da sala de jantar e saber em que

momento teria que me endireitar, baixar a saia, Omar compreendia

porque também podia ver pelo espelho da TV, às vezes meu pai, mais

frequentemente minha mãe, que vinha como que desconfiada, ou ambos,

olhando e dizendo esta menina, quem diria que ia se interessar tanto pela

política, se me dissessem a irmã Filotea, mas não é bom nessa idade,

“vaocaralho” dizia tio Ramon da sala de jantar, já largaram a partida

novamente, com vocês não se pode jogar.

Claro que Bix não podia me olhar como Omar, nos tempos de Bix não

havia televisão, mas que importava?, ele chegara no mesmo dia em que

meu primo Freddie voltou dos Estados Unidos com uma pilha de discos

de jazz e começou a querer manusear-me, até que ganhou um soco na

cara que nem te conto, o fez parar longe, depois ficamos amigos porque

conheceu Rosália e os três nos juntávamos na casa de Rosália enquanto

eu escapava das freiras e Freddie nos dava palestras sobre jazz

tradicional, Dixieland e essas coisas, e ia colocando discos, ninguém

sabia nada de Bix e de mim, Freddie falava dele baixando a voz e

contando sua vida, como havia morrido jovem e carcomido pelo gim,

como aquele solo de trompete em I’m coming, Virginia, e Rosália sim,

sim, claro, e então Bix, como Omar, aproveitava para olhar-me à sua

maneira, tocando, somente para mim, cada solo, vindo até a mim pela

música como depois viria e entenderia Rimbaud através de seu piano,

apenas ele e eu, enquanto Rosália e Freddie se beijavam em pleno tutti

de Paul Whiteman, quando Bix apenas se mostrava um momento para

ver-me através daquele solo e dizer-me o que tantas vezes me diria

depois, “deliciosa torta de maçã, tortinha de maçã, doce torta de maçã”.

Entre eles não havia incômodo, a cada tantos domingos Omar vinha

ver-me pela TV e Bix na casa de Rosália, roubei um dos discos de

Freddie para ouvir sozinha em casa, mamãe reclamava, essa música,

menina, parece coisa de negros, onde está a melodia?, tira esse horror ou

te tomo à força, o escondia cada vez em um lugar diferente e, no final,

meio que iam se acostumando a Jazz me Blues, que era justo o que eu

ouvia baixo em meu quarto em um toca-discos imundo que Juanita Leca

havia me emprestado, quando foram ouvidos os gritos de papai, que

falava ao telefone com tio Ramon e falavam de Omar, não entendia

porque papai engasgava, falava de notícias no rádio, e quando entendi e

soube que o helicóptero havia se estatelado e que buscavam o corpo de

Omar, fiquei como se me tirassem todo o sangue, o disco com Jazz me

Blues girava e girava em silêncio, tirei-o do prato, o abracei e vi pelo

espelho a tela vazia da TV e sem mais nem menos já não me veria, tinha

os olhos feitos em pedaços, já não me veria nunca mais.

Na sala, mamãe chorava aos gritos, deixei o disco em uma mesa e saí

para caminhar pela rua, cheguei às freiras, me meti em meu quarto e

somente bem mais tarde lembrei que havia abandonado o disco, que

tampouco Bix me veria se o perdesse e de repente não importava se

fosse quebrado ou jogado fora, como fizeram em seguida os

escaravelhos peludos.

Não importava nada porque algo aconteceu naquela noite, que eu

mesma não sei, não é que não queira escrevê-lo, mas não sei, algo como

se Omar tivesse me levado com ele, vá saber para onde, e tudo deixou de

doer, creio que dormi ou que sonhei acordada tudo isso, de repente não

havia tempo nem Omar, senti o primeiro aviso de minha menstruação, o

repuxo suave que sempre me exasperava por todo o trabalho com os

absorventes e o resto, mas agora não, era como se afinal compreendesse

que Omar me mostrava um caminho, como se nunca houvesse estado

apaixonado por mim e, em troca, me mostrasse outra coisa, uma forma

de me fazer entender que Bix seguiria sempre ali, que somente Bix

seguia agora, ali, e que tudo dependeria de que fosse buscá-lo como

nunca buscara a Omar, que apenas me observava pela TV, mas sem

outra coisa, sem isso que agora eu sentia no peito, no ventre que

começava a doer-me mais e mais, isso que escrevo sem compreender e

que é como se Omar me mostrasse o caminho para chegar a Bix.

Sou panamenha e tenho quarenta anos. Não havia completado dezoito

quando encontrei Bix, depois disso que anda mais acima da página e que

não releio porque sei que não posso dizer nada a ninguém ou a quase

ninguém (escrevo por esse “quase”, suponho, o que importa?). Já então

era o que os escaravelhos peludos (um deles já estava morto) chamavam

de puta, ou seja, que aos dezessete, e no último ano com as freiras,

aceitei o encontro com Pedro, aquele da garagem, que tinha talvez vinte

e cinco anos, mas que me agradava talvez porque era menino como Bix

nas fotos e, além do mais, fui ao seu quartinho encardido levando um

disco de Bix que o fiz colocar enquanto ele tirava minhas roupas e terá

sido casualidade, mas quando justamente comecei a gritar de dor, Bix

entrava em seu solo de Royal Garden Blues e segui gritando, porém

agora a dor se transformava, se enchia de ouro, finalmente era de Bix,

era assim ainda que o estúpido do Pedro me bajulasse com o orgulho de

ter-me cravada em sua cama e desejasse começar de novo e eu lhe

dissesse ok, antes volte a pôr um disco, e ele ficava me olhando como

que pensando que eu era um tanto idiota ou anormal.

Por duas vezes disse que sou panamenha, o que parece coisa de novata

na máquina, mas é que somente repetindo isso posso seguir adiante e

chegar logo a essa cidade de Ohio ou de Maryland onde estavam

tocando Bix e seus rapazes, é isso o que me obriga a chapar tudo isso

com palavras como às vezes me chapo com hash, porque isto também

sois vós e não sei, te digo como se te acariciasse o sexo ou te lambesse

devagar a orelha, não sei, mas queria tanto que não fizesses perguntas,

não peço que acredite porque tampouco eu acredito, não se trata de

acreditar ou não acreditar e sim pensar que é possível não ser um

escaravelho peludo e deixar que as coisas aconteçam na página como à

sua maneira está acontecendo na rua ou na praça aqui ao lado.

Naquela noite não foi possível me aproximar de Bix porque havia

gente demais, porém, na manhã seguinte, o encontrei no restaurante do

hotel bebendo um café, meio que perdido em algo que devia interessar-

lhe no teto, e sem pedir permissão sentei na cadeira logo em frente, pus

minha mão sobre a dele e disse: sabe, quero que saibas, já faz tanto

tempo que me observas que não posso mais. E lentamente ele baixou os

olhos do teto, dava para sentir que o olhar deslizava no ar como uma

frase de trompete e ele disse ok, se é assim, por que não toma um café

comigo e me observa?

Para mim, Freddie havia explicado que Bix havia sido, como direi, um

cara problemático, ainda que ninguém parecesse saber grande coisa do

que lhe passava, simplesmente não era feliz e, fora o jazz, vivia sozinho,

ao lado de muita gente, é claro, porém sozinho e bebendo cada vez mais.

Não sabíamos e também os outros músicos não sabiam se se resolvia

com putas ou não funcionava bem com mulheres, mas havia tido uma

espécie de namorada salvadora, na qual todos depositavam enorme

confiança como acontece sempre quando se quer bem a um amigo que

anda fodido e se acha que esse tipo o irá salvar de andar como um

vagabundo. Mas isso foi depois, agora Bix andava só em todas as rodas

com a orquestra e desde as cinco da tarde os olhos iam ficando de vidro,

Trum e os outros tinham que vigiá-lo para que não desaparecesse do

hotel na hora do trabalho. “Torta de Maçã”, disse quando lhe expliquei

meu nome, é quase pior que meu nome, sim, vamos ao caso.

Como não falava muito, precisei inventar qualquer coisa e comecei a

mencionar discos, que afinal era unicamente de onde ele havia me

observado até agora, e vi que balançava a cabeça e que em alguns

momentos parecia não entender alguns nomes; quando me dei conta do

porquê – foi algo que tive que aprender aos poucos, tão difícil não falar

do que eu queria, mas ele não, por exemplo, a namorada salvadora —,

bem, então comecei a falar do show da noite anterior e disse que iria ao

próximo. Torta de Maçã, disse Bix, espero que não sejas uma dessas

fanáticas que não perdem um, é algo que nunca pude suportar, duas

vezes o mesmo rosto no meio da plateia me tira até a vontade de viver,

sinto como se fosse necessário repetir os solos que toquei na noite

passada e isso é algo que não farei jamais na vida. Ainda que, sabe-se lá,

disse olhando a xícara vazia de café, quem sabe numa dessas noites não

começo a copiar a mim mesmo, não seria o primeiro.

— Não quero ser um rosto para você — disse maliciosamente, e

adoraria que ele tivesse me chutado por debaixo da mesa. Comprarei

perucas, não me reconhecerás jamais.

— Adeus — disse Bix, jogando algumas moedas sobre a mesa e me

dando as costas.

Naquela noite sentei junto ao palco e nem sequer troquei o vestido. O

vi entrar atrás dos outros e me ver quase em seguida, cravando-me os

olhos, e depois aconteceu algo estranho: Bix levou o trompete à boca

como se fosse aquecê-lo pouco antes de começar e quase num sussurro

tocou três ou quatro compassos de seu solo em Jazz me Blues. Lembro

que naquela noite esse tema não foi tocado, era para mim e soube que

Bix havia me perdoado. O segui na roda, mas sem nunca me aproximar

dele, na quarta apresentação tocou no meu ombro e no intervalo me

mostrou o bar com um...

Tradução de Cassiano Viana.

retrato do artista Marcelo Ariel

Territórios mutantes: a poesia de Marcelo Ariel

CLAUDIO DANIEL

Marcelo Ariel é um estudioso de tradições filosóficas do Oriente, como

o sufismo, o budismo, o taoísmo, e um leitor atento de autores

considerados herméticos, como o romeno Paul Celan, o inglês William

Blake e o português Herberto Helder, com quem compartilha o intenso

lirismo amoroso e uma visão herética da espiritualidade, que celebra o

corpo, a vida e o estar no mundo, com toda a sua beleza e crueldade. O

autor, que vive em Cubatão, cidade industrial da Baixada Santista,

pertence, cronologicamente, à chamada Geração 90, mas só começou a

publicar os seus poemas em livro na década seguinte, sempre por

pequenas editoras: Me enterrem com a minha AR15 saiu em 2007 pela

Dulcineia Catadora, numa bem cuidada edição artesanal, e o Tratado

dos anjos afogados saiu em 2008, pela Letra Selvagem. Nessas obras, o

poeta retrata um duro cotidiano de chacinas, favelas incendiadas e

desastres como o conhecido episódio de Vila Socó, em 1984, provocado

pelo vazamento numa das tubulações da Refinaria Artur Bernardes, que

destruiu quinhentas moradias populares e causou centenas de mortes (o

número permanece desconhecido até hoje). No poema Vila Socó

libertada, por exemplo, o autor escreve: “(depois do fogo)/ no outro dia/

(sem poesia)/ as crianças (sub-hordas)/ procuram no meio do desterror/

botijões de gás/ para vender”. Em outra composição, intitulada “O soco

na névoa”, Marcelo Ariel, utilizando técnicas de closes, cortes e

montagens da linguagem narrativa do cinema, escreve: “No jardim

esquizocênico,/ Nas balas perdidas,/ No perfume/ das granadas/

explodindo no bar/ das Parcas:/ Num Eclipse-invertido/ seguido de uma

chuva fina por dentro/ do olhar/ da criança recém-esquecida/ nesse bar-

iceberg para o ‘Bateau Ivre’ no sangue/ dos amantes-kamikazes”.

INSÓLITAS SENSAÇÕES E PAISAGENS

O desenho ácido da violência urbana, porém, é apenas uma das facetas

da obra de Marcelo Ariel. O livro Retornaremos das cinzas para sonhar

com o silêncio (São Paulo: Patuá, 2014) reúne boa parte da produção do

poeta e é uma excelente oportunidade mergulharmos nesse universo de

insólitas sensações e paisagens, construídas por um hábil artesão que

sabe explorar a dimensão sonora, visual, quase tátil, das palavras, em

composições como esta: “só o silêncio/ intocado o enobrece,/ mas não/

queda-silêncio-esquecimento/ do lugar-esquife,/ ou queda-silêncio-

equívoco/ apenas/ queda-símbolo/ para o alto-fundo-horizonte-escuro/

de seu Letes”. O uso dos travessões e dos cortes sintáticos, além da

estranheza com que revestem o discurso, confere agilidade ao ritmo

prosódico das linhas e cria ideias pela inusitada associação de termos

(lugar-esquife, queda-silêncio-equívoco). O poeta não deseja apenas

despertar uma planejada reação emocional ou sensorial no leitor, mas

também convidá-lo à reflexão, à cumplicidade intelectual capaz de

reconstruir o poema, descortinando outras possibilidades de leitura e

interpretação. Suas imagens poéticas são altamente sugestivas,

aproximando-se tanto da tradição barroca quanto do simbolismo e do

surrealismo – relidos pelo poeta de maneira livre, pessoal e instigante.

Fazendo um paralelo entre a linguagem poética de Marcelo Ariel e a de

Herberto Helder, Claudio Willer observa: “Em comum com o

extraordinário poeta português, a fusão ou hibridação de objetos e seres

vivos, a ruptura de limites das coisas e dos corpos, as imagens luminosas

como ‘osso do oceano’”.

Será o Paraíso ou Isto não é um Salmo

Ó Energia destilada do invisível

nadando em círculos no visível, sereno

o esqueleto

a visita

Ó pano do sono acordado

este sudário

chamado ‘eu te amo’

deixa marcas telegráficas

no corpo,

no âmbar de tua face,

no tempo e em suas entranhas

onde miríades de chamas

cantam no corpo as cinzas da infância

e os olhos dominados

por essa névoa

que do Nada até a Luz

sobe

‘Se tens razão, usa somente o coração’

canta o arco-íris branco

dentro da mão

até que sem pele

e sem ossos

o silêncio acorde

nosso verdadeiro corpo

de sonho, horizonte e pó de ouro

Nas cidades vazias

dominadas

pelo azul-breu

uma flôr ajudará a não-pensar

estes que não verão mais

com os olhos

mas através dos olhos

Te saúdam

Ó Fronteiras entre os países

dissolvidas por um beijo

dissolvidas por um beijo

Sim, José sonhou antes

com esta migração da voz

dos profetas para o centro

de nossa leveza olvidada

ser ampliado até alcançar a compaixão

do próprio ar

servindo de escada

para a luz

do nosso olhar

depois disso

o fim da economia

a extinção das categorias sombrias:

A guerra, o relógio e o dinheiro

Será melhor do que o Paraíso

e no fundo do nosso ser

sempre soubemos disso

porque podemos pensar

com falso triunfo e pesar

e profundo sorriso

que nenhum de nós

estará lá

A Palestina visitada por Arcanjos

O canto dos pássaros

mais alto do que o barulho

das explosões

Bancos quebrados

no lugar de ossos

Soldados com flautas

no lugar das armas

deitados nos campos

debaixo da sombra das árvores

Difícil será distinguir quem

está flutuando de quem está caminhando

Judeus, árabes e ciganos

misturados

festejando

o fim das fronteiras

entre o Estado como obra de arte

e o Éden reencontrado

perfil Beatriz Preciado

A política do desejo

CARLA RODRIGUES

U m pênis de borracha, um vibrador, uma prótese, um suplemento. Um

consolo, como se diz na linguagem popular. É a partir desse objeto que

Beatriz Preciado começa aquilo que se tornou seu texto mais famoso e

mais instigante, o Manifesto contrassexual: práticas subversivas de

identidade sexual , tradução livre para o título de seu primeiro livro,

lançado em 2000 na França, onde ela vive e trabalha; na Espanha, onde

nasceu, em 1970; e nos EUA, onde se formou. O pênis de borracha é

evocado como noção conceitual para cumprir função análoga à mais-

valia no pensamento de Karl Marx. “Tomando partido da estratégia de

Marx, esta pesquisa sobre sexo toma como eixo temático a análise de

algo que pode parecer marginal: um objeto de plástico que acompanha a

vida sexual de certas lésbicas e de certos gays queers , e que até agora

foi considerado como uma ‘simples prótese inventada como paliativo

para a incapacidade sexual das lésbicas’. Estou falando do dildo ”,

escreve ela. Dildo é um termo em inglês que poderia ser traduzido por

consolo em português, mas também em espanhol, e a decisão de

Preciado de mantê-lo em inglês vem da sua possibilidade de dupla

significação como designação para pessoa estúpida e desprezível.

Repete, aqui, o gesto de ressignificação de queer – de ofensivo a

transgressivo (veja dossiê a partir da página 30).

Dali em diante, virá aquilo que chamo de política do desejo, em dois

sentidos possíveis do termo. Preciado se apresenta como autora de uma

política do desejo, e encarna, ela mesma, a figura de uma ativista política

do desejo. Dessa dupla injunção sai um trabalho cujo princípio é a

retirada da natureza como dado ordenador do pensamento sobre a

sexualidade, questão debatida por um conjunto de pensadores nos quais

Preciado se inspira, ao mesmo tempo em que deles se afasta.

Preciado fez sua graduação em teoria de arquitetura na Universidade

de Princenton e sua pós-graduação em Filosofia e teoria de gênero na

New School for Social Research, em Nova York. Voltou para a Europa

– mais exatamente, para a prestigiada Escola de Altos Estudos – a

convite do filósofo Jacques Derrida, de quem foi aluna no final dos anos

1990. Hoje leciona na Universidade Paris 8 e dirige o projeto

“Tecnologias de gênero” no Museu de Arte Contemporânea de

Barcelona. Sua inserção universitária é feita a partir do questionamento

dos cânones acadêmicos, assim como seu debate com a teoria feminista

se dá numa perspectiva de crítica. É nesse ponto que vale a pena situá-la

não apenas como uma aluna prodígio de Derrida – ênfase muito comum

nas pequenas biografias que circulam sobre ela – mas sobretudo como

uma herdeira de algumas posições mais radicais do pensamento pós-

estruturalista francês.

Quando se vale de um pênis de borracha como objeto central de seu

discurso contra a naturalização da diferença sexual, Preciado recorre a

dois termos a partir dos quais se pode aproximá-la de Derrida:

suplemento e prótese. É no contexto da publicação de Gramatologia ,

em 1967, que o filósofo franco-argelino funda aquilo que Patrice

Magnilier chama de um “verdadeiro momento filosófico”, ao qual a

filosofia do século 20 voltará incessantemente. É ali que, entre outras

questões, Derrida propõe repensar a noção tradicional de escrita como

mero suplemento da fala, esta sim, imediatamente ligada à verdade, para

pensar a ordem do discurso como suplemento ou prótese. “A

contrassexualidade recorre à noção de suplemento, como foi formulada

por Derrida, e identifica o pênis de borracha como o suplemento que

produz aquilo que supostamente deve completar”, postula Preciado no

manifesto.

Quando uso a expressão “ordem do discurso” estou buscando uma

aproximação com outro filósofo marcante na trajetória do pensamento

de Preciado, Michel Foucault. Deste francês ela se vale para pensar uma

definição biopolítica dos corpos e a produção do gênero, do sexo e da

sexualidade como técnicas de domínio criadas na modernidade, com as

quais Preciado quer romper. Faz disso uma estratégia intelectual, sem

dúvida, mas também uma forma de pensamento encarnado, expresso no

“próprio” corpo, aspas aqui para indicar a impossibilidade dessa

“propriedade” tão tida como natural.

Estamos de volta ao pênis de borracha e sua simbolização de

suplemento, daquilo que interroga a propriedade do masculino como

lugar de posse e propriedade, e automaticamente, nas formas opositivas,

lançaria o feminino como lugar de ausência e impropriedade. Se, como

bem observa Marie-Hélène Bourcier no prefácio do manifesto, é a partir

de deslocamentos que o pensamento de Preciado se escreve, esses pares

cuja integridade parecia se manter ainda intacta são o alvo de seus

deslocamentos. Geográficos, linguísticos, temáticos. Seja como ativista,

seja como artista, seja como acadêmica, interessa a Preciado interrogar a

produção de identidades sexuais e a normalização da heterossexualidade,

projeto que a Teoria queer na qual ela se inclui pretende confrontar.

Voltamos ao pênis de borracha, agora na aproximação da noção de

mais-valia no pensamento marxista. Que não se enganem os críticos de

Preciado ou da Teoria queer – e são muitos –, porque não há

ingenuidade nessa analogia. Ao contrário, de fato a crítica ao

capitalismo e a sua força normalizadora de corpos, comportamentos e

discursos será o motor do pensamento da autora. Capitalismo aqui

entendido como estrutura de subordinação a um projeto heterossexual,

normativo, de corpos a serviço da produção e da reprodução, projeto

fundamentado em um ideal de natureza questionado pelo pênis de

borracha como noção política mobilizadora. Contrassexualidade passa a

ser, assim, uma forma de repensar a naturalidade dos corpos, e por isso

apresentada em forma de um manifesto – a exemplo dos manifestos das

vanguardas artísticas do início do século 20 –, que postula a

inautenticidade da origem, a impropriedade do próprio.

Chega aqui o momento de indicar uma das singularidades da obra de

Preciado. Irreverente e transgressora, ela encarnou o questionamento

sobre identidade de gênero numa experiência em que se fez cobaia.

Durante duzentos e trinta e seis dias, se auto-aplicou testosterona, o

hormônio produzido pelos testículos, sem seguir nenhum tipo de

protocolo médico prévio. “Com esta intoxicação voluntária, quis mostrar

que meu gênero não pertence nem à minha família, nem ao estado, nem

à indústria farmacêutica. É uma experiência política”, escreve ela no

livro em que narra o que chamou de droga sexual. Os efeitos também

foram políticos. Com a testosterona, sentiu-se mais lúcida, enérgica,

desperta, e passou a se perguntar por que esses efeitos devem ser

considerados “masculinos”.

“Tomei a testosterona não para me tornar homem, mas para

acrescentar uma prótese molecular à minha identidade transgênero”,

relata em Viciada em testosterona: sexo, droga e biopolítica na era da

farmacopornografia , tradução livre para Testo Junkie: Sex, Drugs and

Biopolitics in the Pharmacopornographic Era , publicado em 2008 na

França e ampliado na edição americana, em que Preciado desenvolve a

noção de farmacopornografia. Trata-se de um mecanismo ampliado dos

dispositivos disciplinares identificados por Foucault. Para vigiar o corpo,

observa ela, já não há mais necessidade de hospital, quartel ou prisão,

porque, com os hormônios sintéticos, as técnicas de controle se instalam

no corpo, ferramenta definitiva da vigilância.

“O corpo tem um espaço de extrema densidade política, é o universal

no particular. Trata-se de resistir à normalização da masculinidade e da

feminilidade em nossos corpos, e de inventar outras formas de prazer e

de convivência”, argumenta Preciado, cujas imagens do rosto com certo

ar andrógino, marcado por um fino bigode, confirmam a ideia de uma

política encorpada.

Herdeira muito próxima da filósofa Judith Butler – apenas quatorze

anos mais velha que Preciado –, um ponto as separa. Preciado bebe

numa fonte anarquista espanhola que molda de maneira diferente sua

entrada no debate sobre gênero. Nesse ponto, se pode voltar pela última

vez ao pênis de borracha, o dildo inspirador do Manifesto contrassexual

. Quando Preciado nasceu, em 1970, o debate da segunda onda feminista

já ia avançando em torno da necessidade de distinção entre sexo/gênero,

instrumento teórico estratégico para apontar a fabricação de uma

diferença sexual que fundamentava o ontológico no biológico. Nos anos

1990, quando Preciado ainda está começando seus estudos em torno da

questão, Butler publica o seu hoje consagrado Problemas de gênero ,

marco da necessidade de questionamento da distinção sexo/gênero como

ainda ligada ao modelo heteronormativo. Neste contexto, Preciado chega

para propor uma contrassexualidade que afirma o desejo não mais

limitado ao prazer sexual proporcionado aos órgãos reprodutores – que

fundamentariam a diferença sexual –, mas uma política do desejo capaz

de sexualizar todo o corpo, lugar de resistência a toda normatividade.

dossiê Teoria queer

Nossos corpos nos pertencem

N o sentido tradicional, “teoria” designa um conjunto de saberes que

pretende compreender os acontecimentos, demostrando e definindo

como as coisas são. Por ter como objetivo colocar-se fora desse registro

tradicional, a Teoria queer apropriou-se de um termo – queer – capaz de

singularizá-la. Designação pejorativa para gay, queer poderia ser

traduzido por “bicha” ou “viado”, carregados do preconceito e da

violência contra homossexuais. É parte de uma estratégia teórica valer-

se da significação preconceituosa a fim de criticar teorias que

pretenderam dizer como as coisas são, sem perceber que a descrição

teórica do mundo não se dá de forma neutra, mas está comprometida

com um projeto de poder normativo e regulador.

Este dossiê temático reúne três artigos e duas entrevistas com

pensadores identificados com a Teoria queer, a fim de mostrar sua