Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Democracia Delegativa

Democracia Delegativa

Enviado por

Juliana MulatinhoTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Democracia Delegativa

Democracia Delegativa

Enviado por

Juliana MulatinhoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

DEMOCRACIA DELEGATIVA?

Guillermo O'Donnell

Preliminares

Tento aqui descrever um "novo animal", um subtipo das democracias

existentes, que no foi at agora teorizado. Como acontece frequentemente,

so muitas as semelhanas deste com outros animais j identificados alguns

casos esto no limite entre o primeiro e alguns tipos do ltimo. Todavia, me

convenci de que as diferenas so suficientemente importantes para tentar

essa descrio. Em segundo lugar, o desenho de limites ntidos entre esses

tipos depende de trabalho emprico e, tambm, de um trabalho analtico mais

refinado, que ainda estou realizando. Em terceiro lugar, se este realmente

um animal novo (e no um membro de uma famlia j conhecida, ou uma

forma evanescente demais para merecer conceitualizao), a ordenao de

seus relacionamentos com outros fatores o que causa, ou efeito, ou mera

correlao seria a maneira de fazer o exerccio realmente interessante.

Como o leitor ver nas pginas seguintes, muitas de minhas opinies a esse

respeito so ainda tentativas, e eu no procuro especificar vrias das relaes

causais que esto implicadas no argumento.

Em textos, encontros e discusses, aqueles de ns que trabalharam

com as transies e a consolidao democrtica disseram repetidas vezes que,

j que seria obviamente errado supor uma finalidade comum a esses proces-

sos, precisvamos de uma tipologia das democracias. Alguns esforos impor-

tantes foram feitos

1

, centrados nas consequncias, em termos de tipos de

democracia e padres de polticas pblicas, de vrios caminhos para a demo-

cratizao. Mas, ao contrrio do que eu esperava encontrar, meu trabalho em

curso sugere que os fatores mais decisivos para gerar vrios tipos de demo-

cracia no so tanto aqueles relacionados com as caractersticas do processo

de transio do regime autoritrio. Parecem ter mais peso, de um lado, fatores

histricos de longo prazo e, de outro, o grau de profundidade da crise

KKKKKKKKKKKK

As pginas seguintes so

um produto parcial e pre-

liminar de uma pesquisa

que estou atualmente rea-

lizando. A despeito dessas

insuficincias, decidi pu-

blicar este texto porque a

apresentao, em vrios

seminrios j realizados,

das idias aqui contidas

suscitou bastante interesse

e polmica. Como penso

que, nos tpicos que sero

discutidos abaixo, precisa-

mos de muita pesquisa e

clarificao conceitual,

apresento este texto como

o que ele um texto de

trabalho voltado para

gerar pesquisas e discus-

ses que acho muito ne-

cessrias.

O presente trabalho feito

no quadro do projeto

"East-South System Trans-

formation", dirigido por

Adam Przeworski. A pes-

quisa para este texto foi fi-

nanciada por recursos

para pesquisas gerais do

Helen Kellogg lnstitute da

Universidade de Notre

Dame, alm de auxlios da

Ford Foundation e do In-

ternational Development

Research Centre, para o

"Grupo de Estudos Polti-

cos" do Cebrap. Agradeo

por estes apoios.

(1) Karl, Terry Lynn e

Schmitter, Philippe C.,

"Modes of Transition and

Types of Democracy in

Latin America, Southern &

Eastern Europe", Stanford

University, Department of

Political Science, 1990,

mirneo.

25

DEMOCRACIA DELEGATIVA?

scio-econmica que os governos democrticos recentemente instalados

herdam.

Os principais pontos de meu argumento so: (1) as teorias e tipologias

da democracia existentes se referem democracia representativa tal como

praticada, com todas as suas variaes e subtipos, pelos pases capitalistas

desenvolvidos; (2) algumas democracias recm-instaladas (Argentina, Brasil,

Peru, Equador e Bolvia, mais as Filipinas e a Coria do Sul, e provavelmente

alguns pases da Europa Central e Oriental, hoje mais claramente a Polnia)

so democracias, no sentido de que eles cumprem os critrios de Robert Dahl

para a definio de poliarquia

2

; (3) mas essas democracias no so nem

parecem estar caminhando para isso democracias representativas; elas

apresentam um conjunto de caractersticas que me deixam tentado a cham-

las de democracias delegativas; (4) as democracias delegativas no so

democracias consolidadas ou institucionalizadas, mas podem ser duradou-

ras. Na maioria dos casos no se vislumbram ameaas iminentes de uma

regresso autoritria aberta, mas tampouco se vislumbram avanos em dire-

o a uma representatividade institucionalizada; (5) finalmente, argumento

que estamos em presena de um importante efeito de interao: a profunda

crise social e econmica que a maioria desses pases herdou de seus anteces-

sores autoritrios multiplica poderosamente as consequncias de certas con-

cepes e prticas que conduzem na direo da democracia delegativa, e no

representativa.

Enunciarei agora, de maneira breve, alguns critrios que fundamentam

meu argumento anterior

3

.

a) A instalao de um governo democraticamente eleito abre caminho

para uma "segunda transio", provavelmente mais demorada e at mesmo

mais complexa que a transio do regime autoritrio.

b) Espera-se que essa segunda transio seja de um governo democra-

ticamente eleito para um regime democrtico ou, o que equivalente, para

uma democracia institucionalizada consolidada.

c) Nada garante que essa segunda transio ser feita: novas democra-

cias podem regredir para o regime autoritrio, ou podem atolar-se em uma

situao frgil e incerta. Essa situao pode ser duradoura, pode inclusive no

abrir caminhos para a realizao de formas mais institucionalizadas de demo-

cracia.

d) O elemento decisivo para determinar o resultado da segunda tran-

sio o sucesso ou fracasso na construo de um conjunto de instituies

democrticas que se tornem importantes pontos decisrios no fluxo do poder

poltico.

e) Tal resultado fundamentalmente condicionado pelas polticas

pblicas e pelas estratgias polticas de vrios agentes, que incorporem o

reconhecimento de um interesse superior comum na tarefa de construo

institucional democrtica. Os casos contemporneos bem-sucedidos mostra-

ram grande cuidado, por parte de uma coalizo suficientemente poderosa de

lderes polticos, em avanar para a criao e o fortalecimento de instituies

polticas democrticas e, em menor medida, de representao de interesses.

kkkkkkkkkk

(2) Dahl, Robert, Poly-

archy, Participation and

Opposition, New Haven,

Yale University Press,

1971; e Democracy and its

Critics, New Haven, Yale

University Press, 1989.

(3) Questionei essas vi-

ses em Reis, Fbio Wan-

derley e O'Donnell, Guil-

lermo, orgs., A Democra-

cia no Brasil. Dilemas e

Perspectivas, So Paulo,

Editora Vrtice, 1988.

26

NOVOS ESTUDOS N 31 OUTUBRO DE 1991

Essas realizaes, por sua vez, facilitaram o tratamento com razovel sucesso

dos srios problemas sociais e econmicos herdados dos antecessores auto-

ritrios a Espanha mais claramente, Portugal embora no imediatamente

aps a instalao democrtica, o Uruguai e, de acordo com todas as indica-

es at agora, o Chile.

f) O Ao contrrio, os casos que mencionei no incio desta seo

nem alcanaram progresso institucional nem eficcia governamental no

enfrenta-mento de suas respectivas crises sociais e econmicas. A maioria

desses casos se enquadra na categoria de democracia delegativa.

Antes de tratar de alguns dos temas decorrentes das enunciaes

precedentes, devo fazer uma digresso sobre o que entendo por instituies

e institucionalizao.

Sobre instituies

Instituies so padres regularizados de interao que so conheci-

dos, praticados e aceitos regularmente (embora no necessariamente aprova-

dos normativamente) por agentes sociais dados, que, em virtude dessas

caractersticas, esperam continuar interagindo sob as regras e normas incor-

poradas (formal ou informalmente) nesses padres. s vezes, mas no neces-

sariamente, as instituies se tornam organizaes formais; materializam-se

em edifcios, carimbos, rituais, e pessoas que ocupam funes que as autori-

zam a "falar pela" organizao.

O que me preocupa aqui um subconjunto: as instituies democrti-

cas. Sua definio evasiva, de modo que delimitarei o conceito por meio de

algumas aproximaes. Para comear, instituies democrticas so institui-

es polticas num sentido amplo; elas tm uma relao direta e reconhecvel

com os principais temas da poltica: a tomada de decises que so obrigatrias

num dado territrio, os canais de acesso a essas decises e s funes de

governo que possibilitam tom-las, e a moldagem dos interesses e identidades

que reivindicam acesso a esses canais e decises. Os limites entre o que e o

que no uma instituio poltica so nebulosos, e tendem a variar com o

passar do tempo e de pas para pas. Essa uma questo emprica e terica

interessante: diz respeito ao fato de que as instituies podem ser ou no

politizadas em vrios tipos e estgios de democratizao.

Uma segunda aproximao necessria: algumas instituies polticas

so organizaes formais pertencentes rede constitucional de uma poliar-

quia; estas incluem o Congresso, o Judicirio, e pelo menos mais de um

partido poltico. Outras, como eleies limpas, tm uma continuidade organi-

zacional intermitente, mas nem por isso so menos indispensveis. Quanto a

estas, obviamente, a questo como elas funcionam de fato: so realmente

pontos decisrios importantes nos fluxos de influncia, presso e tomada de

decises pblicas? Se no so, quais as consequncias para o processo

poltico geral?

27

DEMOCRACIA DELEGATIVA?

Outros nveis indispensveis para o funcionamento da democracia nas

sociedades contemporneas os que se relacionam formao e represen-

tao de identidades e interesses coletivos podem ou no ser instituciona-

lizados, ou podem funcionar s para uma parcela limitada dos setores

potencialmente relevantes. Por meio de arranjos pluralistas ou (especial-

mente) neocorporativistas, esses padres so altamente institucionalizados

nas democracias consolidadas.

Passo agora a descrever algumas caractersticas de um arcabouo

institucional efetivo.

1) As instituies incorporam e excluem. As instituies estabelecem

quais agentes, com base em que recursos, demandas e procedimentos, so

aceitos como vozes vlidas em seus processos de deciso, tanto na tomada de

decises como em sua implementao. Esses so necessariamente critrios

seletivos, que se adaptam (e favorecem) a alguns agentes, podem levar outros

a se reformarem para cumpri-los, e que, por vrias razes, podem ser impos-

sveis de cumprir, ou inaceitveis, para outros. O escopo de uma instituio

o grau em que ela de fato incorpora e exclui um conjunto de agentes

potencialmente relevantes.

2) As instituies conformam a distribuio de probabilidade de resul-

tados. Como observou Adam Przeworski

4

, as instituies s processam certos

atores e recursos, e o fazem sob certas regras. Isso predetermina o espectro

de resultados viveis, e a probabilidade dos que esto no espectro. As

instituies democrticas, por exemplo, impedem o uso ou a ameaa de fora,

e os resultados que geraria. Por outro lado, o subconjunto de instituies

democrticas baseadas na universalidade do voto, como argumentaram Phi-

lippe Schmitter e Wolfgang Streeck

5

, no bom para processar intensidades

de preferncias. As instituies de representao de interesses chegam mais

prximo desse processamento, embora custa do universalismo do voto e do

princpio de cidadania e, frequentemente, da democraticidade de seus pa-

dres de tomada de deciso.

3) As instituies tendem a agregar e a estabilizar essa agregao

o nvel de ao e organizao dos agentes que interagem com elas. As

regras estabelecidas pelas instituies influenciam decises estratgicas dos

agentes quanto ao grau de agregao em que mais eficaz (em termos da

probabilidade de resultados favorveis) eles agirem. As instituies ou

mais precisamente, as pessoas em papis institucionais que as autorizam a

tomar decises que so atribudas autoridade da instituio tm uma

capacidade limitada de processamento de informao e de atendimento.

Consequentemente, essas pessoas preferem interagir com um nmero relati-

vamente pequeno de agentes e questes de cada vez

6

. Essa tendncia

agregao outra razo para o lado excludente de qualquer instituio.

4) As instituies induzem padres de representao. Pelas mesmas

razes observadas, as instituies favorecem a transformao das mltiplas

vozes potenciais de seus membros em algumas poucas vozes que podem

reivindicar o direito de falar como representantes daqueles. A representao

envolve, por um lado, o direito reconhecido de falar por alguns outros

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

(4) Ver, especialmente,

Przeworski, Adam, The

State and the Economy

under Capitalism, Nova

York, Harwood Academic

Publishers, 1990; e "De-

mocracy as a Contingent

Outcome of Conflicts", in

Elster, Jon e Slagstad,

Rume, orgs., Constitutio-

nalism and Democracy,

Cambridge, Cambridge

University Press, 1988, pp.

59-80.

(5) Streeck, Wolfgang e

Schmitter, Philippe C.,

"Community, Market, Sta-

te and Associations?

The Prospective Contribu-

tion of Interest Gover-

nance to Social Order", in

Streeck, Wolfgang e

Schmitter, Philippe C.,

orgs., Private Interest Go-

vernment. Beyond Market

and State, Londres, Sage

Publications, 1985, pp. 1-

29.

(6) Ver, especialmente,

March, James e Olsen,

James, Rediscovering Ins-

titutions. The Organiza-

tional Basis of Politics,

Nova York, The Free

Press, 1989.

28

NOVOS ESTUDOS N 31 OUTUBRO DE 1991

relevantes e, por outro lado, a capacidade de obter a concordncia desses

outros com o que o representante decide. medida que essa capacidade

demonstrada e as regras do jogo respeitadas, as instituies e os vrios

representantes que interagem desenvolvem interesse em sua persistncia

mtua como agentes interativos.

5) As instituies estabilizam os agentes/representantes e as expectati-

vas. Os lderes e representantes institucionais passam a esperar uns dos outros

comportamentos includos num escopo relativamente estreito de possibilida-

des, por parte de um conjunto de atores que eles esperam encontrar de novo

na rodada seguinte de interaes. Certos agentes podem no gostar do

estreitamento dos comportamentos esperados, mas eles percebem que des-

vios dessas expectativas provavelmente sero contraproducentes. Nesta situa-

o possvel dizer que uma instituio (que provavelmente j se tornou uma

organizao formal) forte: ela est em equilbrio, que ningum tem interesse

em mudar exceto de maneira gradual e basicamente consensual.

6) As instituies ampliam os horizontes temporais dos atores. A es-

tabilizao de agentes e expectativas envolve uma dimenso temporal: es-

pera-se que as interaes institucionalizadas continuem no futuro, mais

provavelmente entre o mesmo (ou alterado de maneira lenta ou bastante

previsvel) conjunto de agentes. Isso, juntamente com um alto nvel de

agregao de representao e de controle dos representados, constitui o

fundamento da "cooperao competitiva" que caracteriza as democracias

consolidadas: dilemas de prisioneiro podem ser superados, a barganha

facilitada, a compensao de vrios trade-offs ao longo do tempo se torna

vivel, e o atendimento sequencial de questes descarrega uma agenda de

outra forma inadministrvel. O estabelecimento dessas prticas leva a um

fortalecimento ainda maior da vontade de todos os atores relevantes de

reconhecerem uns aos outros como interlocutores vlidos, bem como a

aumentar o valor que eles conferem instituio que molda seus inter-rela-

cionamentos. Esse crculo virtuoso se completa quando todas as instituies

democrticas (ou a maioria delas) atingem no apenas um escopo e uma fora

razoveis, mas tambm, num nvel mais agregado, atingem a alta densidade

que resulta em relaes mtuas mltiplas, e estabilizadas, que situam essas

instituies como pontos decisrios importantes no processo poltico geral.

Ter surgido assim o regime de uma democracia institucionalizada (ou

consolidada).

Talvez uma boa maneira de resumir o que eu disse antes seja dizer que,

no funcionamento das complexas sociedades contemporneas, as instituies

polticas democrticas so um nvel decisivo de mediao e agregao entre,

de um lado, fatores estruturais e, de outro, no s pessoas mas tambm os

diversos agrupamentos nos quais a sociedade organiza seus mltiplos interes-

ses e identidades. Esse nvel institucional intermedirio tem impactos

importantes sobre os padres de organizao das pessoas, fazendo de algu-

mas delas vozes representativas no processo poltico, e excluindo outras. Esse

mesmo nvel tem impactos menos imediatos e menos detectveis, embora

importantes, sobre fatores estruturais, particularmente no que diz respeito s

29

DEMOCRACIA DELEGATIVA?

mudanas que as decises pblicas e privadas podem provocar quando

formuladas com um horizonte de tempo apropriado. A institucionalizao

acarreta, de fato, custos pesados no s a excluso de muitas vozes, mas

tambm a recorrncia de pesadelos de burocratizao e aborrecimentos. A

alternativa, por sua vez, submerge a vida social e poltica no inferno de um

colossal dilema do prisioneiro.

Esta , certamente, uma descrio tpica ideal. Considero-a til para

esboar, por meio de contraste, as peculiaridades de uma situao caracteri-

zada por uma aguda escassez de instituies democrticas. Uma democracia

no institucionalizada caracterizada pelo escopo restrito (fundamental-

mente de base classista), pela fraqueza e pela baixa densidade de suas

instituies. Outras instituies, no formalizadas mas fortemente atuantes

especialmente o clientelismo, o patrimonialismo e, certamente, a corrupo

, tomam o lugar daquelas, juntamente com vrios padres de acesso direto

e altamente desagregado ao processo de tomada de deciso e implementao

de polticas pblicas.

Antes de passar prxima seo, necessrio assinalar um srio

problema: no h nenhuma teoria gentica das instituies satisfatria, muito

menos uma teoria da construo institucional democrtica. Embora vrias

correntes da literatura ofeream algumas observaes interessantes (e no

poucas generalizaes triviais), sabemos muito pouco a respeito de como e

por que certos tipos de instituies (especialmente as polticas) podem se

enraizar e iniciar o crculo virtuoso acima traado.

Rumo a uma caracterizao da democracia delegativa

As democracias delegativas se fundamentam em uma premissa bsica:

o (ou, eventualmente, a, isto , Corazn Aquino, Indira Ghandi e, em certa

medida, Isabel Pern) que ganha uma eleio presidencial autorizado a

governar o pas como lhe parecer conveniente e, na medida em que as rela-

es de poder existentes permitam, at o final de seu mandato. O presidente

a encarnao da nao, o principal fiador do interesse nacional, o qual cabe

a ele definir. O que ele faz no governo no precisa guardar nenhuma seme-

lhana com o que ele disse ou prometeu durante a campanha eleitoral ele

foi autorizado a governar como achar conveniente. Como essa figura paternal

tem de cuidar do conjunto da nao, quase bvio que sua sustentao no

pode advir de um partido; sua base poltica tem de ser um movimento, a

superao supostamente vibrante do facciosismo e dos conflitos que caracte-

rizam os partidos. Tipicamente, os candidados presidenciais vitoriosos nas

democracias delegativas se apresentam como estando acima de todas as par-

tes; isto , dos partidos polticos e dos interesses organizados. Como poderia

ser de outra forma para algum que afirma encarnar o conjunto da nao?

Nessa viso, outras instituies como o Congresso e o Judicirio

so incmodos que acompanham as vantagens internas e internacionais de

kkkkkkkkkkkkkk

30

NOVOS ESTUDOS N 31 OUTUBRO DE 1991

ser um presidente democraticamente eleito. A idia de obrigatoriedade de

prestar contas (accountability) a essas instituies, ou a outras organizaes

privadas ou semiprivadas, aparece como um impedimento desnecessrio

plena autoridade que o presidente recebeu a delegao de exercer.

A democracia delegativa no alheia tradio democrtica. Na

verdade, ela mais democrtica, embora menos liberal, que a democracia

representativa. A democracia delegativa fortemente majoritria: democracia

a constituio, era eleies limpas, de uma maioria que autoriza algum a

se tornar, por um determinado nmero de anos, a encarnao e o intrprete

dos altos interesses da nao. Frequentemente, as democracias delegativas

usam artifcios como eleies em dois turnos: se as eleies no geram

diretamente uma maioria, essa maioria tem de ser criada para sustentar o mito

da delegao legtima. Alm do mais, a democracia delegativa fortemente

individualista, porm com um corte mais hobbesiano do que lockiano: pres-

supe-se que os eleitores escolhem, independentemente de suas identidades

e filiaes, a pessoa que mais adequada para cuidar dos destinos do pas.

As eleies em democracias delegativas so um processo muito emocional e

que envolve altas apostas: vrios candidatos concorrem para saber quem ser

o ganhador, num jogo absolutamente soma zero, da delegao para governar

o pas sem quaisquer outras (mas no menos do que com elas, como veremos)

restries a no ser aquelas impostas pelas relaes de poder nuas isto ,

no institucionalizadas. Depois da eleio, espera-se que os eleitores/dele-

gantes retornem condio de espectadores passivos, mas quem sabe anima-

dos, do que o presidente faz.

O extremo individualismo no momento de constituir o poder presiden-

cial combina bem com o organicismo do Leviat. A nao e sua expresso

poltica "autntica", o Movimento

7

, so postulados como organismos vivos. A

nao tem de ser curada e salva pela unio de seus fragmentos dispersos

(setorialismo, partidos polticos, egosmo disseminado) em um todo harmo-

nioso. Como esse corpo est esfacelado, e como suas vozes existentes s

reproduzem essa fragmentao, a delegao inclui o direito na verdade, a

obrigao de aplicar nao os remdios amargos que, embora muitos de

seus membros no possam reconhec-lo agora, a curaro. Para essa viso

organicista, parece bvio que s a cabea realmente sabe. O presidente e sua

equipe pessoal so o alfa e o mega da poltica. Alm do mais, como na

cirurgia, alguns problemas da nao s podem ser resolvidos com critrios

altamente tcnicos. Os tcnicos, especialmente em poltica econmica,

devem ser protegidos politicamente pelo presidente contra as mltiplas resis-

tncias da sociedade, at que o processo de convalescena esteja bem avan-

ado. No meio tempo, "bvio" que essas resistncias provenientes do

Congresso e dos partidos, ou de associaes de representao de interesses,

ou simplesmente da rua tm de ser ignoradas. O discurso organicista rima

pobremente com os ridos argumentos dos tecnocratas, e o mito da delegao

perversamente consumado: o presidente se isola da maioria das instituies

polticas e interesses organizados existentes, e se torna o nico responsvel

pelos sucessos e fracassos de "suas" polticas.

(7) Em vrios de seus escri-

tos Giorgio Alberti insiste

perceptivamente na im-

portncia do "movimen-

tismo" como uma caracte-

rstica dominante (e alta-

mente negativa) da pol-

tica em muitos pases

latino-americanos. A an-

lise mais recente de Alberti

sobre esse tema "Demo-

cracy by Default, Econo-

mic Crisis, and Social Ano-

mie in Latin America", Uni-

versit de Bologna, Facolt

de Scienze Politiche e

CESDE (Centro Europeo di

Studi sulla Democratizza-

zione), texto apresentado

ao XXV Congresso Mun-

dial de Cincia Poltica,

Buenos Aires, 1991.

31

DEMOCRACIA DELEGATIVA?

De fato, as concepes que esbocei estavam fortemente presentes nos

regimes burocrtico-autoritrios recentes, particularmente naqueles com

orientao mais tecnocrtica. Elas esto presentes, tambm, nas democracias

delegativas, especialmente aquelas que tentam lidar com uma sria crise

econmica e social. Mas o contexto poltico geral diferente faz uma grande

diferena. Nas democracias delegativas, os partidos e o Congresso manifes-

tam suas crticas a respeito das polticas levadas a cabo. s vezes os tribunais,

baseados em "razes formalistas, legalistas", impedem medidas flagrante-

mente inconstitucionais. As associaes de trabalhadores e de capitalistas se

queixam peremptoriamente. O partido (ou partidos) que elegeu o presidente

se desespera com sua perda de apoio popular, e comea a recusar apoio

parlamentar s polticas "dele". Isso aumenta ainda mais o isolamento poltico

do presidente, suas dificuldades de formar uma coalizo estvel no Con-

gresso, e sua propenso a evitar, ignorar e/ou corromper essa e outras

instituies

8

. Retornarei a esses temas aps as consideraes mais gerais com

que encerrarei esta seo.

A idia de representao envolve um elemento de delegao: por meio

de algum procedimento, uma dada coletividade autoriza algum a falar por

ela, e eventualmente se compromete a acatar o que o representante decidir

invocando sua condio de representante. Consequentemente, representa-

o e delegao no so plos opostos. por isso que difcil distinguir

radicalmente tipos de democracia que esto organizados em torno do que eu

chamaria "delegao representativa" daqueles em que o elemento delegativo

fortemente predominante. A representao acarreta a idia de accountabi-

lity: de algum modo o representante considerado responsvel pela maneira

como age em nome daqueles por quem ele afirma ter o direito de falar. Nas

democracias consolidadas, a accountability opera no s, nem tanto, "verti-

calmente" em relao queles que elegeram o ocupante de um cargo pblico

(exceto, retrospectivamente, na poca das eleies), mas "horizontalmente",

em relao a uma rede de poderes relativamente autnomos (isto , outras

instituies) que tm a capacidade de questionar, e eventualmente punir,

maneiras "imprprias" de o ocupante do cargo em questo cumprir suas

responsabilidades. Representao e accountability, por sua vez, acarretam o

que em trabalho anterior

9

chamei de dimenso republicana da democracia:

uma cuidadosa distino entre as esferas dos interesses pblicos e privados

dos ocupantes de cargos pblicos.

Note-se que interessam no s os valores e crenas dos que ocupam

cargos (sejam eles eleitos ou no), mas tambm o fato de que eles so

incorporados numa rede de relaes de poder institucionalizadas. Como o

poder de punio dessas relaes pode ser mobilizado, um ator racional

calcular os custos provveis quando considerar a adoo de certos tipos de

comportamento "imprprio". Certamente, o funcionamento real desse sis-

tema de mtua responsabilizao deixa bastante a desejar em todos os pases.

Contudo, me parece que esse sistema marca em termos da fora normativa

de certos cdigos de conduta, e da preveno de atos imprprios diferen-

as muito significativas, embora difceis de captar com preciso, quando

kkkkkkkkkkkkkkkk

(8) No acredito que esses

temas possam ser reduzi-

dos s importantes

discusses em curso sobre

vrias formas de presiden-

cialismo e parlamenta-

rismo. Em princpio o par-

lamentarismo atenuaria os

problemas aqui discuti-

dos. Mas, particularmente

se ele for do tipo que in-

clui a eleio do presi-

dente pelo voto universal,

pode muito bem levar a

impasses at mesmo maio-

res que os aqui discutidos.

(9) Ver nota 3.

32

NOVOS ESTUDOS N 31 OUTUBRO DE 1991

comparado com situaes em que pouco ou nada do que foi dito acima

vlido.

Como as polticas pblicas devem passar por uma srie de poderes

relativamente autnomos, a tomada de deciso numa democracia represen-

tativa lenta e incremental mas, por essa mesma razo, ela normalmente

vacinada contra erros grosseiros, muitas decises tm uma chance razovel

de ser implementadas, e a responsabilidade por erros tende a ser amplamente

partilhada. Em contraste, a democracia delegativa comea com um grau muito

baixo de institucionalizao e, na melhor das hipteses, indiferente em

relao a seu fortalecimento. A democracia delegativa representa para o

presidente a vantagem de no ter praticamente nenhuma obrigatoriedade de

prestar contas (accountability) horizontalmente. Ela tambm tem a aparente

vantagem de permitir uma elaborao rpida de polticas, mas custa de uma

alta probabilidade de erros grosseiros, de implementao incerta, e de uma

altssima concentrao da responsabilidade pelos resultados no presidente.

No de surpreender que esses presidentes sofram vertiginosas variaes em

sua popularidade: hoje so aclamados como salvadores providenciais,

amanh so amaldioados como s acontece aos deuses cados.

Sejam elas chamadas cultura, tradio ou aprendizado historicamente

estruturado, as tendncias caudillistas para a democracia delegativa so

facilmente detectveis na maioria dos pases da Amrica Latina (e, no que diz

respeito a essa questo, alguns pases da Europa Central e Oriental e asiticos)

muito antes da atual crise social e econmica. Com a anacrnica exceo da

ditadura democrtica da Roma antiga, esse tipo de governo foi teorizado

como um captulo do estudo do autoritarismo, sob nomes como cesarismo,

bonapartismo, caudillismo e populismo. Mas podemos ver esse tipo de

governo tambm como uma forma democrtica eventualmente duradoura.

Mas mesmo que a democracia delegativa pertena ao gnero democrtico,

seria difcil encontrar algo que seja mais estranho, quando no hostil,

construo e ao fortalecimento de instituies polticas democrticas.

Alguns antecedentes histricos

Como sabemos, a grande onda de democratizao anterior a esta que

estamos testemunhando ocorreu imediatamente depois da II Guerra Mundial,

inicialmente como uma imposio dos aliados aos pases derrotados

Alemanha, Itlia e Japo e, em certa medida, ustria. As condies resultantes

foram notavelmente diferentes das enfrentadas hoje pela Amrica Latina e a

Europa Oriental: (1) depois da destruio provocada pela guerra, as expecta-

tivas econmicas das respectivas populaes eram, provavelmente, extrema-

mente moderadas; (2) houve injees macias de capital, principalmente, mas

no exclusivamente (isto , o perdo da dvida externa da Alemanha), por

meio do Plano Marshall; (3) como consequncia, e numa fase de expanso da

economia mundial, esses pases logo alcanaram taxas elevadas de cresci-

kkkkkkkkk

33

DEMOCRACIA DELEGATIVA?

mento econmico. Esses no foram os nicos fatores, mas ajudaram muito na

consolidao bem-sucedida da democracia nesses pases assim como na

Costa Rica, Venezuela e, na medida em que se qualifica como poliarquia, na

Colmbia. Alm do mais, esses fatores contriburam para a estabilidade

poltica e para orientaes estveis das polticas pblicas: demorou cerca de

vinte anos para que houvesse uma alternncia do partido no governo na

Alemanha e, em termos de coalizes nacionais majoritrias, essa alternncia

ainda est para ocorrer na Itlia e no Japo.

Ao contrrio, na transio das dcadas de 1970 e 1980, como um

reflexo eloquente do contexto muito menos favorvel no qual ocorreram, a

vitria na primeira eleio aps a derrubada do regime autoritrio garantiu

que o partido vitorioso estivesse condenado a perder a eleio seguinte, ou

virtualmente desaparecer nela Espanha, Portugal e Grcia, bem como

Argentina, Bolvia, Brasil, Equador, Peru e Uruguai testemunham isso. Mas

essa regularidade aparece junto com importantes variaes em termos do

desempenho econmico e social dos novos governos. A maioria desses pases

herdou uma situao difcil do regime autoritrio anterior, e foi seriamente

afetada pela crise mundial da dcada de 1970 e incio da de 1980. Em todos

eles a situao scio-econmica em certo momento foi reconhecida como

extremamente crtica e exigindo uma ao forte e determinada por parte do

governo. Mas no h dvida de que por mais srios, objetiva e subjetiva-

mente, que fossem os problemas no Sul da Europa, eles parecem pequenos

quando comparados com aqueles herdados pelos pases recentemente demo-

cratizados da Amrica Latina (sendo o Chile uma parcial exceo). Inflao

extrema, estagnao econmica, uma profunda crise financeira do estado,

uma enorme dvida pblica externa e interna, e uma acentuada deteriorao

das polticas e dos servios sociais pblicos so aspectos dessa crise.

Mas, de novo, surgem diferenas importantes: a economia uruguaia

teve um desempenho decente. A inflao anual foi reduzida de trs para dois

dgitos, e o PIB, o investimento e os salrios reais cresceram lentamente (mas

cresceram). O governo uruguaio aplicou polticas econmicas graduais, ne-

gociadas com o Congresso e vrios interesses organizados. O Chile est

seguindo o mesmo caminho. Outros casos Argentina, Brasil e Peru

constituram verdadeiros desastres em termos de poltica econmica. Todos

eles adotaram uma estratgia de "pacotes" de poltica de estabilizao econ-

mica, drsticos e de surpresa: Austral na Argentina, Cruzado no Brasil, Inti no

Peru, e seus igualmente infelizes sucessores. Essas polticas no resolveram

nenhum dos problemas herdados; ao contrrio, difcil encontrar um nico

problema que elas no tenham agravado. A Bolvia tambm adotou um desses

pacotes, o mais ortodoxo de todos. Ele saudado como um grande sucesso,

j que a inflao foi radicalmente reduzida. Mas nem o PIB nem o investi-

mento foram recuperados, e as resistncias ao pacote foram tratadas com uma

brutal represso, que dificilmente poderia ser considerada democrtica.

Com o benefcio de uma viso a posteriori (embora o ceticismo de

alguns de ns tenha se registrado desde o incio), fcil ver que esses

"pacotes" foram desastrosos, embora no exista acordo sobre se eles so

lkkkkkkkkkkkkk

34

NOVOS ESTUDOS N 31 OUTUBRO DE 1991

desastrosos per se, ou porque aqueles que foram adotados eram falhos devido

a razes especficas, ou porque eles eram corretos mas fatores polticos

"exgenos" causaram seu fracasso. Sejam quais forem as razes (penso que

esses "pacotes" so desastrosos per se, por razes que discutirei a seguir),

claro que o governo chileno recentemente instalado no vai seguir esse

caminho. Post hocas experincias desastrosas dessas polticas, isso no to

surpreendente. O que torna o Uruguai um pas que herdou uma situao

que no era melhor que a da Argentina ou a do Brasil o caso mais

interessante. Por que o governo uruguaio no adotou seu prprio "pacote",

especialmente durante a euforia que se seguiu aos primeiros estgios do

Austral e do Cruzado? Foi porque o presidente Sanguinetti e seus colaborado-

res eram mais inteligentes, melhores economistas, ou mais bem informados

que seus colegas argentinos, brasileiros e peruanos? Ocorre que nesse caso

de redemocratizao, embora longe de ser a instituio perfeita que no em

lugar nenhum, o Congresso efetivamente voltou a funcionar no momento da

instalao democrtica. Simplesmente, devido a restries constitucionais e a

prticas incorporadas historicamente, o presidente no tem o poder de decre-

tar unilateralmente coisas tais como os "pacotes de estabilizao" dos pases

vizinhos. O presidente do Uruguai, para a promulgao de muitas das polti-

cas contidas tipicamente naqueles pacotes, tem de passar pelo Congresso. Em

outras palavras, os elementos de segredo e surpresa que parecem to funda-

mentais para esses pacotes so eliminados de facto. Alm do mais, a passagem

pelo Congresso significa ter de negociar essas polticas no apenas com os

partidos e os legisladores, mas tambm com os vrios interesses organizados.

Consequentemente, contra as preferncias aparentes dos membros do pri-

meiro escalo do Executivo, as polticas econmicas do governo uruguaio

foram "condenadas" a serem graduais, bastante inconsistentes, e restritas a

metas muito limitadas tais como atingir o desempenho decente que vimos,

no as metas hericas com as quais os pacotes de estabilizao de outros

pases foram proclamados.

Olhando para o Uruguai se aprende a diferena de ter ou no ter uma

rede de poderes institucionalizados que tecem o processo de elaborao e

implementao de polticas pblicas. Ou, em outras palavras, entre a demo-

cracia representativa e a democracia delegativa.

Crise

Focalizarei agora os casos latino-americanos mais puros de democracia

delegativa Argentina, Brasil e Peru. Nem preciso detalhar a profundidade

da crise que esses pases herdaram dos regimes autoritrios que os antecede-

ram, ou as condies piores em que eles se acham hoje. Uma crise social

e econmica profunda o terreno ideal para liberar as propenses delegativas

que podem estar presentes em um dado pas. Uma crise como essa gera um

forte senso de urgncia. Problemas e demandas se acumulam para os novos

kkakakakakakakak

35

DEMOCRACIA DELEGATIVA?

governos democrticos, que so inexperientes e devem operar por meio de

uma burocracia fraca e desarticulada (quando no desleal). Os presidentes se

elegem prometendo que fortes, corajosos, acima dos partidos e interesses,

machos salvaro o pas. O governo deles um "governo de salvadores"

(salvadores de la patria). Isso, por sua vez, leva a um estilo mgico de

elaborao de polticas: o "mandato" delegativo para governar supostamente

emanado da maioria, forte vontade poltica e um conhecimento tcnico

apropriado seriam suficientes para cumprir a misso do salvador os "paco-

tes" seguem-se como um corolrio. O estilo e a concepo resultante de

elaborao de polticas pblicas s pode ignorar os partidos (inclusive os

partidos que apoiaram a eleio do presidente), o Congresso, o Judicirio, e

praticamente todas as organizaes de representao de interesses. Logo

depois quando, se houver qualquer chance de os "pacotes" de poltica

econmica serem bem-sucedidos, ela depende do apoio desses e de outros

agentes , a solido auto-induzida desse estilo mgico de elaborao de

polticas, somada fraqueza institucional que ele acentuou, torna extrema-

mente difcil trazer os setores relevantes para a soluo mgica alternativa: o

pacto scio-econmico. Ento, caracteristicamente, o Executivo se queixa do

"egosmo" dos polticos e dos representantes de interesses, minando ainda

mais as instituies que comeou por ignorar, e entrando em sequncias

perversas de "pacotes" e tentativas de fazer pactos.

O retorno violento (objetivamente e por causa da deteriorao da

autoridade do presidente) da crise tem consequncias que necessitam de

estudo que ainda no conclu. suficiente mencionar que quanto mais

profunda e mais longa a crise, e quanto menor a confiana em que o governo

ser capaz de resolv-la, mais racional se torna para todos agir: (1) em nveis

altamente desagregados, especialmente em relao aos rgos do estado que

podem ajudar a resolver ou aliviar as consequncias da crise para um deter-

minado grupo ou setor; segue-se uma maior desarticulao e enfraqueci-

mento e corrupodo aparelho do estado; (2) com horizontes temporais

extremamente curtos; e (3) com o pressuposto de que todos os outros faro

o mesmo. Esse colossal dilema do prisioneiro o oposto exato das condies

que levam ao surgimento e fortalecimento de instituies democrticas, e a

um tratamento razoavelmente eficaz dos problemas mais gritantes do mo-

mento.

Uma vez que as esperanas iniciais se dissipam e os primeiros "paco-

tes" fracassam, o cinismo e o desespero se tornam atitudes dominantes. Se

esses governos podem esperar manter algum apoio da populao que os

elegeu, eles devem, no mnimo, dominar a inflao e implementar algumas

polticas sociais que mostrem que, embora no possam resolver rapidamente

a maioria dos problemas de fundo, eles se preocupam com o destino dos

pobres e (o que politicamente mais importante) dos segmentos de classe

mdia da populao recentemente empobrecidos.

Essa, por mnima que seja, uma demanda difcil de cumprir. Em

primeiro lugar, essas duas metas so extremamente difceis de compatibilizar.

Essa incompatibilidade no uma necessidade lgica; ela deriva do fato de

kkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaa

36

NOVOS ESTUDOS N 31 OUTUBRO DE 1991

que, para ser superada, necessita de um estado eficiente magro mas forte

que no autorizado nem pela herana histrica desses pases, pela

profunda crise fiscal que parte e motor da crise econmica geral, nem pela

atual onda de fervoroso antiestatismo. Em segundo lugar, os programas de

ajuste econmico so, pelo menos a curto prazo, dificilmente consistentes

com a melhora do bem-estar de uma grande parte da populao. Uma

consequncia que os governos e os atores sociais comeam a agir segundo

horizontes de tempo cada vez menores, o que torna ainda mais improvvel a

resoluo da crise subjacente.

Os governos gostam de ter apoio popular continuado, e os polticos

querem ser reeleitos, ou melhor, para os cargos que conquistaram. S se os

dilemas engendrados pelo dito acima forem solveis dentro dos poucos anos

de um mandato presidencial, a situao no significaria que ganhar uma

eleio seria tanto um triunfo quanto uma terrvel maldio. Como algum se

elege, e como governa depois de eleito, nesse tipo de situao? Muito obvia-

mente e muito destrutivamente em termos da construo da confiana

pblica que ajuda a aparelhar uma democracia para sua consolidao ,

fazendo exatamente o contrrio em cada um desses momentos. O "Read my

lips"

10

do presidente Bush mostra que mesmo democracias institucionalizadas

no esto imunes a esse tipo de truque; mas as consequncias so mais

devastadoras quando h poucas e fracas instituies polticas, sem falar de

uma crise social e econmica muito mais profunda. Os presidentes foram

eleitos na Argentina, na Bolvia, no Brasil, no Equador e no Peru prometendo

polticas neokeynesianas expansionistas e muitas outras coisas boas s para

imediatamente, ou logo depois do incio de seus mandatos, fazerem o oposto.

No posso discutir aqui qual a necessidade de vrios graus de dureza (ou

brandura) das polticas de ajuste. Mas fcil ver que o impacto daquela

mudana no se d exatamente na direo da construo da confiana p-

blica, particularmente se o impacto imediato e mais perceptvel dessas

polticas piora os j baixos nveis de bem-estar da maioria da populao.

Adicionalmente, a marginalizao dos partidos e do Congresso das

decises mais importantes que o pas enfrenta tem trs consequncias: (1)

aprofunda os prprios defeitos que so imputados a essas instituies; (2)

quando, finalmente e fatalmente, o Executivo precisa de apoio legislativo,

est fadado a encontrar um Congresso no apenas ressentido; ele enfrenta

tambm um Congresso que no se sente politicamente responsvel por

polticas pblicas que comearam por ignor-lo; e (3) essa situao, junta-

mente com as crticas do Executivo lentido e "irresponsabilidade" de um

Congresso que recusa o apoio requerido, so um fator importante do acen-

tuado declnio do prestgio de todos os partidos e polticos.

Se levarmos em considerao tambm que, por razes que no posso

elaborar aqui (mas estreitamente ligadas ao que observei antes), o Executivo

no faz nada para fortalecer o Judicirio, a escassez resultante de instituies

autnomas e razoavelmente eficazes coloca imensas responsabilidades sobre

o presidente. Devemos lembrar que ele foi eleito prometendo que salvaria o

pas sem altos custos para ningum, e que to logo foi eleito apostou seu

kkkkkkkkkk

(10) Durante a campanha

eleitoral para a presidn-

cia dos EUA, o ento can-

didato George Bush, para

dar credibilidade sua

promessa de que no a, se

eleito presidente, aumen-

tar os impostos, usou essa

expresso "Read my lips"

(equivalente a "Vejam

bem o que estou di-

zendo"). Depois de eleito,

elevou os impostos. (NR)

37

DEMOCRACIA DELEGATIVA?

governo no sucesso de polticas que acarretam quase o oposto daquelas

promessas. Isso logo resulta em elaborao de polticas em condies de

desespero: o trnsito da ampla popularidade para a execrao generalizada

pode ser to rpido quanto abrupto. O resultado uma curiosa combinao

de onipotncia e impotncia presidencial. Onipotncia que comea com a

espetacular promulgao (por ordem do Executivo, decreto, no por lei) dos

primeiros pacotes, e continua com a enxurrada de decises destinadas a

complementar e, inevitavelmente, corrigir as numerosas consequncias inde-

sejadas dos primeiros. Isso acentua ainda mais o vis antiinstitucionalizante

desses processos, e ratifica tradies de alta personalizao e concentrao de

poder no Executivo. Mas o outro lado da moeda a extrema fraqueza, quando

no completa impotncia, quanto capacidade de tornar essas decises

regulaes efetivas da vida societria.

Como observei acima, as democracias consolidadas so lentas na

tomada de decises. Mas uma vez que essas decises so tomadas, provvel

que elas sejam implementadas. Nos casos que aqui me preocupam, ao

contrrio, assistimos a um frenesi decisional: um espantoso nmero de deci-

ses tomadas rapidamente (decretismo). Mas, pelo fato de serem tomadas

unilateralmente ao mesmo tempo em que atingem interesses importantes e

politicamente mobilizados, essas decises provavelmente no sero imple-

mentadas. No meio de uma sria crise e de uma crescente impacincia

popular, esse estilo de elaborao de polticas leva a novas sries de decises,

as quais, devido ao aprendizado que muitos setores fizeram ao resistir s

decises anteriores, tm uma probabilidade ainda menor de serem implemen-

tadas. Alm do mais, devido maneira como essas decises so tomadas,

quase todos os agentes polticos, sociais e econmicos podem afirmar razoa-

velmente que no so responsveis por essas polticas. Como foi a ele

delegado, o presidente fez o que considerou melhor. Quando os fracassos se

acumulam visvel e repetidamente, o pas depara com um presidente ampla-

mente execrado que, abandonando o dinamismo inicial, tenta meramente

sobreviver no governo at o final de seu mandato. O perodo resultante de

passividade e extrema desagregao das polticas pblicas tambm no ajuda

em nada a melhorar a situao do pas. notvel e sugestivo da, neste

sentido, muito notvel capacidade de persistncia dessas curiosas democra-

cias que nem mesmo nesses casos tenha ocorrido um coup d'tat bem-su-

cedido.

Das democratizaes latino-americanas contemporneas, s o Uruguai

e o Chile esto conseguindo escapar dos crculos infernais que descrevi. Mas

o Uruguai e o Chile, to logo foram redemocratizados, resgataram de seu

passado instituies e prticas que faltam nas novas democracias latino-ame-

ricanas, assim como na maior parte do Leste europeu. Essa a perplexidade:

instituies eficazes e prticas congeniais no podem ser implantadas por

decreto. Como as democracias consolidadas mostram, o surgimento, fortale-

cimento e legitimao dessas prticas e instituies demandam tempo, du-

rante o qual est envolvido um complexo processo de aprendizado positivo.

Por outro lado, a tremenda crise econmica e social desses pases exigiria que

kkkkkkkkkkkkkkkk

38

NOVOS ESTUDOS N 31 OUTUBRO DE 1991

essas instituies j existissem para lidar com razovel eficcia com os nume-

rosos, urgentes e complexos problemas decorrentes. Mas a prpria crise

dificulta ainda mais a j difcil tarefa de institucionalizao.

Estou descrevendo o que sinto ser um drama terrvel. o drama de

pases sem uma tradio democrtica, que como ocorreu com todas as

democracias novas tm de lidar com mltiplos legados negativos de seu

passado autoritrio, mas que, alm disso, so defrontados com uma crise

econmica e social extraordinariamente profunda, algo de que as democra-

cias mais antigas, em sua maioria, estiveram livres. Mencionei mas no

analisei a dimenso social dessa crise. Esse tema amplo e complexo demais

para ser discutido aqui. suficiente mencionar as enormes desigualdades

existentes na Amrica Latina, que colocam no s problemas de equidade

social elementar, mas tambm de organizao e representao poltica de

amplos, e em alguns casos majoritrios, segmentos de uma populao que

ganhou o direito de votar. Em pases particularmente desiguais, como o Brasil

e o Peru, isso levou a enormes flutuaes de uma eleio a outra, que

dificultaram ainda mais o surgimento de um sistema partidrio representativo

e razoavelmente estvel. Essas desigualdades se aprofundaram desde o incio

da dcada de 1970, com o agravante adicional de que amplos segmentos da

classe mdia se empobreceram. Na Amrica Latina h desigualdades persis-

tentes e profundas. Na Europa do Leste estamos testemunhando um rpido

processo de desigualizao, o qual pode ser at mesmo mais explosivo

politicamente que o padro latino-americano.

Finalmente, claro que, qualquer que seja a viso econmica que se

tenha, controlar a inflao depende da estabilizao de expectativas favor-

veis. Alcanar essa situao, por sua vez, indispensvel para que os capita-

listas nacionais e internacionais faam os investimentos que permitiriam

recuperar taxas razoveis de crescimento econmico. Mas, dada a combina-

o de fatores que descrevi, o estilo prevalecente de elaborao de polticas

tem uma qualidade autodestrutiva: decises abruptas e frequentemente sur-

preendentes, no meio de uma grande desorganizao social, e diante de fortes

resistncias (inclusive as provenientes de segmentos capitalistas economica-

mente importantes e politicamente influentes que so prejudicados pelas

polticas de ajuste), podem diminuir a inflao. Mas, como muitas incertezas

se originam dessas restries e resistncias, improvvel que essas polticas

consigam convencer os agentes relevantes de que eles podem contar com um

horizonte de tempo estvel para suas decises. A esperana que resta aos

governos continuar a fazer as mesmas coisas. Mas sem perspectivas plaus-

veis de desenvolvimento para apresentar, provvel que essa insistncia

aumente ainda mais a desorganizao social e as resistncias. Isso, por sua

vez, abre caminho para outro candidato presidencial que, prometendo uma

completa reverso das polticas existentes, imponha uma derrota sombria ao

partido do atual presidente... apenas para reingressar imediatamente nesse

crculo infernal. Uma viso otimista desses ciclos argumentaria que eles tm

uma qualidade previsvel, com base na qual algumas perspectivas de longo

prazo poderiam ser construdas. Mas essa viso impe a questo de por

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Guillermo O'Donnell

cientista poltico, diretor

acadmico do Helen Kel-

logg Institute for Interna-

tional Studies, Universi-

dade de Notre Dame, e

pesquisador do Cebrap. J

publicou nesta revista "Ar-

gentina, de Novo" (N 24).

kkk

39

DEMOCRACIA DELEGAT1VA?

quanto tempo o grosso da populao estaria disposto a jogar esse jogo. Outra

possibilidade seria que segmentos predominantes da liderana poltica apren-

dessem a qualidade autodestrutiva desses ciclos, e concordassem em mudar

os termos nos quais eles competem eleitoralmente e governam. Essa me

parece praticamente a nica chance, mas os obstculos para a obteno de

um resultado feliz como esse no so poucos.

Novos Estudos

CEBRAP

N 31, outubro 1991

pp. 25-40

RESUMO

A transio de regimes autoritrios para governos eleitos democraticamente no encerra a tarefa

de construo democrtica: necessria uma segunda transio, at o estabelecimento de um

regime democrtico. A escassez de instituies democrticas e o estilo de governo dos presidentes

eleitos em vrios pases que saram recentemente de regimes autoritrios particularmente da

Amrica Latina caracterizam uma situao em que, mesmo no havendo ameaas iminentes

de regresso ao autoritarismo, difcil avanar para a consolidao institucional da democracia. O

estudo desses casos sugere a existncia de um tipo peculiar de democracia em que a delegao

prevalece sobre a representao, que o Autor denomina de democracia delegativa.

40

Você também pode gostar

- A Educação Básica No Brasil - Carlos Roberto Jamil Cury PDFDocumento33 páginasA Educação Básica No Brasil - Carlos Roberto Jamil Cury PDFCamila GasparinAinda não há avaliações

- Gabarito Exercício de Fixação IDocumento11 páginasGabarito Exercício de Fixação IHilgnner Franswagner100% (1)

- Analíse Política Comparada ApontamentosDocumento82 páginasAnalíse Política Comparada ApontamentosPedro Duarte100% (6)

- Transplantes Normativos e algumas refrações da sua utilização em decisões judiciais: Análise de posições do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e dos Tribunais Superiores brasileirosNo EverandTransplantes Normativos e algumas refrações da sua utilização em decisões judiciais: Análise de posições do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e dos Tribunais Superiores brasileirosAinda não há avaliações

- SARTORI. "Da Facção Ao Partido".Documento1 páginaSARTORI. "Da Facção Ao Partido".Filipe de OliveiraAinda não há avaliações

- 08 Aula Sartori Engenhaia ConstitucionalDocumento23 páginas08 Aula Sartori Engenhaia ConstitucionalssbragaAinda não há avaliações

- Colectanea de Legislacao Fiscal de AngolaDocumento751 páginasColectanea de Legislacao Fiscal de AngolaManuel Ngangula100% (2)

- Governação LocalDocumento112 páginasGovernação LocalJoaoAinda não há avaliações

- Radiografia Do Quadro Partidário Brasileiro - M. KinzoDocumento67 páginasRadiografia Do Quadro Partidário Brasileiro - M. KinzoAna Paula PeguinAinda não há avaliações

- A Ordem Política Nas Sociedades em MudançaDocumento4 páginasA Ordem Política Nas Sociedades em MudançaDonaldo De Mariana BitoneAinda não há avaliações

- Sistemas Partidários em Novas Democracias - O Caso Do Brasil - Zé Moleza PDFDocumento5 páginasSistemas Partidários em Novas Democracias - O Caso Do Brasil - Zé Moleza PDFFabi Cruz MedinaAinda não há avaliações

- Ciência PolíticaDocumento262 páginasCiência PolíticaThiago Laurindo 2100% (1)

- Abusive Constitutionalism - David Landau, 2013Documento10 páginasAbusive Constitutionalism - David Landau, 2013Juliana FerreiraAinda não há avaliações

- Abordagem FuncionalistaDocumento10 páginasAbordagem FuncionalistaAdriana MeloAinda não há avaliações

- Democratizardemocracia PDFDocumento341 páginasDemocratizardemocracia PDFJailton LiraAinda não há avaliações

- Sistema de GovernoDocumento31 páginasSistema de GovernoPedro CésarAinda não há avaliações

- Geraldo Mesquita JR - Politica e Cidadania (Curso)Documento268 páginasGeraldo Mesquita JR - Politica e Cidadania (Curso)Sabino Sacahala SacahalaAinda não há avaliações

- PAIVA - PIETRAFESA - 2022 - Sistemas - Partidários - Partidos - Eleições - 1998-2018 - EDI PUC GoiásDocumento403 páginasPAIVA - PIETRAFESA - 2022 - Sistemas - Partidários - Partidos - Eleições - 1998-2018 - EDI PUC GoiásLeone AlexandreAinda não há avaliações

- Os Desafios Do Estado ContemporâneoDocumento3 páginasOs Desafios Do Estado ContemporâneoJoão Paulo F. SalvianoAinda não há avaliações

- Carlos Aurélio Pimenta de Faria Et Al., Políticas Públicas Na America Latina. Novas Territorialidades e Processos. 2016Documento439 páginasCarlos Aurélio Pimenta de Faria Et Al., Políticas Públicas Na America Latina. Novas Territorialidades e Processos. 2016Oscar Mac-Clure100% (1)

- Fundamentos de Políticas PúblicasDocumento1 páginaFundamentos de Políticas PúblicasAlessandraOlindaAinda não há avaliações

- 11 - Ideologia PDFDocumento4 páginas11 - Ideologia PDFguidhuAinda não há avaliações

- Autoritarismo Líquido, Hipernomia E Exceção: Liquid Authoritarianism, Hypernomy and ExceptionDocumento21 páginasAutoritarismo Líquido, Hipernomia E Exceção: Liquid Authoritarianism, Hypernomy and ExceptionluisAinda não há avaliações

- Tradução - Metodologia Das Ciências Sociais - GerringDocumento30 páginasTradução - Metodologia Das Ciências Sociais - GerringUlisses Alves100% (1)

- Teoria Racional e VotoDocumento16 páginasTeoria Racional e VotoLuke MyersAinda não há avaliações

- Administração Pública Por AbrucioDocumento50 páginasAdministração Pública Por AbrucioValdi Craveiro BezerraAinda não há avaliações

- 31461-Texto Do Artigo-111484-1-10-20190430Documento11 páginas31461-Texto Do Artigo-111484-1-10-20190430Stephanie Leiria100% (1)

- Slides Modelos de Democracia - LijphartDocumento21 páginasSlides Modelos de Democracia - Lijpharttarciovinicius100% (1)

- Tipos de PesquisaDocumento31 páginasTipos de PesquisaBrenda WilkeAinda não há avaliações

- Bourdieu Focault Habermas e Luhmann PDFDocumento16 páginasBourdieu Focault Habermas e Luhmann PDFKrishina RibeiroAinda não há avaliações

- Políticas Públicas - Conceitos e Análise em RevisãoDocumento31 páginasPolíticas Públicas - Conceitos e Análise em RevisãoDaniel Pereira da SilvaAinda não há avaliações

- Ramos Do Direito Público InternoDocumento2 páginasRamos Do Direito Público InternoIasminAinda não há avaliações

- O Novo Institucionalismo e Os Estudos Legislativos Limongi e FiqueiredoDocumento53 páginasO Novo Institucionalismo e Os Estudos Legislativos Limongi e FiqueiredoGustavo SabbagAinda não há avaliações

- Teorias Clássicas Do Desenvolvimento RegionalDocumento15 páginasTeorias Clássicas Do Desenvolvimento RegionalRogério MarinhoAinda não há avaliações

- Limongi: Governo Representativo e Democratização: Revendo o Debate (2015)Documento31 páginasLimongi: Governo Representativo e Democratização: Revendo o Debate (2015)Liga da Justica Um Blog de Teoria PolíticaAinda não há avaliações

- Democracia - Bandeira de Mello PDFDocumento10 páginasDemocracia - Bandeira de Mello PDFpedropatury100% (1)

- Teoria Política ContemporâneaDocumento8 páginasTeoria Política ContemporâneaAnonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações

- Lijphart & Sartori - T. GuimarãesDocumento3 páginasLijphart & Sartori - T. GuimarãesTatiana GuimarãesAinda não há avaliações

- Media e PoderDocumento45 páginasMedia e PoderBárbara Sousa100% (1)

- PETERS 87-Texto Do Artigo-154-1-10-20150916Documento6 páginasPETERS 87-Texto Do Artigo-154-1-10-20150916Luiz Alberto Dos SantosAinda não há avaliações

- 05-Bernard Manin e Os Princípios Do Governo RepresenttivoDocumento19 páginas05-Bernard Manin e Os Princípios Do Governo Representtivossbraga100% (4)

- 21 Fleischer PDFDocumento25 páginas21 Fleischer PDFIngrid Souza100% (1)

- José Álvaro Moisés (Org) - Democracia e ConfiançaDocumento8 páginasJosé Álvaro Moisés (Org) - Democracia e ConfiançaguifiorezeAinda não há avaliações

- 2015 - Farah - Análise Das Políticas Públicas PDFDocumento21 páginas2015 - Farah - Análise Das Políticas Públicas PDFdeliveryworkAinda não há avaliações

- DAHL, Robert. "O Que É Democracia?". Sobre A Democracia. Brasília: Editora Da UnB, 2001 (1998), Pp. 47-55.Documento1 páginaDAHL, Robert. "O Que É Democracia?". Sobre A Democracia. Brasília: Editora Da UnB, 2001 (1998), Pp. 47-55.Chico SousaAinda não há avaliações

- Cabecas Digitais Na Era Do Globalismo Digital Dialogico 2010Documento55 páginasCabecas Digitais Na Era Do Globalismo Digital Dialogico 2010Mad Adm DmaAinda não há avaliações

- Gestão Social e Governança Pública PDFDocumento20 páginasGestão Social e Governança Pública PDFCristina SaldanhaAinda não há avaliações

- HALL-TAYLOR - As 3 Versões Do Neo-InstitucionalismoDocumento18 páginasHALL-TAYLOR - As 3 Versões Do Neo-InstitucionalismoRicardo MartinsAinda não há avaliações

- O Que Torna A Representação Democrática UrbinatiDocumento39 páginasO Que Torna A Representação Democrática UrbinatiEvanio AraujoAinda não há avaliações

- Agenda SettingDocumento7 páginasAgenda SettinggusteydAinda não há avaliações

- CHIZZOTTI - PEsquisa Qualitativa em Ciências Humanas e Sociais Evolução e DesafiosDocumento17 páginasCHIZZOTTI - PEsquisa Qualitativa em Ciências Humanas e Sociais Evolução e DesafiosJorge Ramos100% (1)

- Ricardo Mendes Antas JR - Território e Regulação - Espaço Geográfico, Fonte Material e Não-Formal Do Direito PDFDocumento300 páginasRicardo Mendes Antas JR - Território e Regulação - Espaço Geográfico, Fonte Material e Não-Formal Do Direito PDFLeonardo SenaAinda não há avaliações

- Privatizacao Da Administracao Publica Separata - Raoni Bielschowsky-LibreDocumento41 páginasPrivatizacao Da Administracao Publica Separata - Raoni Bielschowsky-LibreRaoniAinda não há avaliações

- Resenha Dos Capítulos I e II Do LivroDocumento4 páginasResenha Dos Capítulos I e II Do LivroDEMETRIO CARDOSO DA SILVAAinda não há avaliações

- Durkheim As Regras Do Método SociológicoDocumento23 páginasDurkheim As Regras Do Método SociológicoMaíra LealAinda não há avaliações

- Entrevista Com Milton Santos 2Documento2 páginasEntrevista Com Milton Santos 2roselita321Ainda não há avaliações

- Bresser-Pereira - Teoria Do Novo-DesenvolvimentismoDocumento21 páginasBresser-Pereira - Teoria Do Novo-DesenvolvimentismoYago PaivaAinda não há avaliações

- Espaços da democracia: Para a agenda da geografia política contemporâneaNo EverandEspaços da democracia: Para a agenda da geografia política contemporâneaAinda não há avaliações

- O Princípio da Publicidade no Direito AdministrativoNo EverandO Princípio da Publicidade no Direito AdministrativoAinda não há avaliações

- A face obscura da esfinge midiática: Estudo de recepção junto a adolescentesNo EverandA face obscura da esfinge midiática: Estudo de recepção junto a adolescentesAinda não há avaliações

- Imunidade de Jurisdição dos Estados e Direitos Humanos: uma crítica ao Caso FerriniNo EverandImunidade de Jurisdição dos Estados e Direitos Humanos: uma crítica ao Caso FerriniAinda não há avaliações

- O Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresNo EverandO Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresAinda não há avaliações

- 05-Bernard Manin e Os Princípios Do Governo RepresenttivoDocumento19 páginas05-Bernard Manin e Os Princípios Do Governo Representtivossbraga100% (4)

- Aula Olin Wright-Burocracia & EstadoDocumento12 páginasAula Olin Wright-Burocracia & EstadossbragaAinda não há avaliações

- Amorin Neto-2003-Presidencialismo de Coalizão RevisitadoDocumento18 páginasAmorin Neto-2003-Presidencialismo de Coalizão Revisitadossbraga100% (1)

- Palermo V 2000 Como Se GovernaDocumento8 páginasPalermo V 2000 Como Se GovernassbragaAinda não há avaliações

- Anastasia 2006 ReformaDocumento20 páginasAnastasia 2006 ReformassbragaAinda não há avaliações

- Abranches Presidencialismo PSDB BRASIL 2010 VOL. 3 ADocumento97 páginasAbranches Presidencialismo PSDB BRASIL 2010 VOL. 3 Assbraga100% (1)

- 10-Aula Lijphart-Modelos Consensual X MajoritárioDocumento34 páginas10-Aula Lijphart-Modelos Consensual X Majoritáriossbraga100% (4)

- Juan Linz PresidencialismoDocumento23 páginasJuan Linz PresidencialismoAndreza DavidianAinda não há avaliações

- 07-Aula Maurice Duverger-Partidos e Sistemas PaDocumento22 páginas07-Aula Maurice Duverger-Partidos e Sistemas Passbraga100% (6)

- 2009-10-22-UFMG-Forum de Ciência PolíticaDocumento57 páginas2009-10-22-UFMG-Forum de Ciência PolíticassbragaAinda não há avaliações

- Hebreus Fenicios GregosDocumento6 páginasHebreus Fenicios GregostirateimasAinda não há avaliações

- 16M02D15 - Material de Apoio (Humanística - TJPI) PDFDocumento69 páginas16M02D15 - Material de Apoio (Humanística - TJPI) PDFMarcus MatiasAinda não há avaliações

- Resumo Adam Watson Aula 4Documento10 páginasResumo Adam Watson Aula 4Denise EnokibaraAinda não há avaliações

- Ética e Cidadania 1Documento10 páginasÉtica e Cidadania 1Silas Camargo da SilvaAinda não há avaliações

- Prova CN GeralDocumento10 páginasProva CN Geralantoniodvaneio0Ainda não há avaliações

- Bobbio Estado, Governo e Sociedade ResenhaDocumento3 páginasBobbio Estado, Governo e Sociedade ResenhaEvertonHenriqueAinda não há avaliações

- Pedido de Impeachment de Toffoli e MoraesDocumento31 páginasPedido de Impeachment de Toffoli e MoraesMetropolesAinda não há avaliações

- Simulado Filosofia e Sociologia - Aprova 01-11-22Documento4 páginasSimulado Filosofia e Sociologia - Aprova 01-11-22Junio ResendeAinda não há avaliações

- 11racismo Ambiental - Tania Pacheco..Documento14 páginas11racismo Ambiental - Tania Pacheco..Fábio XavierAinda não há avaliações

- Matrizes Das Unidades Curriculares Dos Aprofundamentos Que Compõem Os ItinerárioDocumento27 páginasMatrizes Das Unidades Curriculares Dos Aprofundamentos Que Compõem Os ItinerárioEduardo Silva FranciscoAinda não há avaliações

- RESENHA. Resenha Da Obra A Essência Do Estado de Direito, de David M. Beatty. São Paulo - Martins Fontes, 2014, 349p.Documento5 páginasRESENHA. Resenha Da Obra A Essência Do Estado de Direito, de David M. Beatty. São Paulo - Martins Fontes, 2014, 349p.lucianodicastropnetoAinda não há avaliações

- Barro Branco 2012 Prova de Escolaridade Parte 1 PDFDocumento24 páginasBarro Branco 2012 Prova de Escolaridade Parte 1 PDFEvandro MiguellAinda não há avaliações

- Políticas Públicas e Legislação Educacional 3 PDFDocumento17 páginasPolíticas Públicas e Legislação Educacional 3 PDFAllyne Geovanna100% (1)

- Ativismo Judicial e A Judicialização Da Política - Legitimidade Da Atuação Do JudiciárioDocumento20 páginasAtivismo Judicial e A Judicialização Da Política - Legitimidade Da Atuação Do JudiciárioMaurício ArgôloAinda não há avaliações

- Psicopatologia de Freud A LacanDocumento9 páginasPsicopatologia de Freud A LacanEmanuelle Minella RodriguesAinda não há avaliações

- A ERA DA INDETERMINAÇÃO - Silva, VandaDocumento7 páginasA ERA DA INDETERMINAÇÃO - Silva, VandaErik WarrenAinda não há avaliações

- Curso Gestao Escolar Mod2Documento116 páginasCurso Gestao Escolar Mod2Paulo Sérgio SantosAinda não há avaliações

- URQUIDI, Vivian - Estados Plurinacionais e Descolonização Como Projeto Político Latino-AmericanoDocumento19 páginasURQUIDI, Vivian - Estados Plurinacionais e Descolonização Como Projeto Político Latino-AmericanoSarah ValeryAinda não há avaliações

- Apontamentos de DC StudocuDocumento54 páginasApontamentos de DC StudocuMafalda VeríssimoAinda não há avaliações

- TESE - Versão Final RAULINO PESSOA JR PDFDocumento377 páginasTESE - Versão Final RAULINO PESSOA JR PDFmonalisa torresAinda não há avaliações

- 10 Exemplos de Valores Morais - SignificadosDocumento5 páginas10 Exemplos de Valores Morais - SignificadosNilton Lucas VictorAinda não há avaliações

- Anhembi Morumbi 2017 - C. Gerais (Quí) PDFDocumento20 páginasAnhembi Morumbi 2017 - C. Gerais (Quí) PDFLuis Quimica67% (3)

- Intensivão - Aristóteles E Helenismo Ii: Professorferretto ProfessorferrettoDocumento2 páginasIntensivão - Aristóteles E Helenismo Ii: Professorferretto Professorferrettogustavodesousamendes7Ainda não há avaliações

- CR07-08 - Victor CalveteDocumento51 páginasCR07-08 - Victor CalveteYuri Stunna SebastiaoAinda não há avaliações

- Gloss - Rio de Termos GregosDocumento10 páginasGloss - Rio de Termos GregosigorAinda não há avaliações

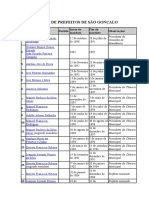

- Lista de Prefeitos de São GonçaloDocumento6 páginasLista de Prefeitos de São GonçaloHarife EugenioAinda não há avaliações

- Vestibular 2020 1Documento16 páginasVestibular 2020 1Flaviane CarneiroAinda não há avaliações