Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Visto, Jamais Visto-Andrea Tonacci

Enviado por

Fernanda VieiraTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Visto, Jamais Visto-Andrea Tonacci

Enviado por

Fernanda VieiraDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Crítica

A vida também é feita de coisas deixadas pelo caminho. Muitas delas deixam de

fazer sentido, ou se mostram inviáveis diante de nossas incertezas e contradições.

Quem não teve de abandonar sonhos, desejos, projetos, é porque nunca sonhou,

desejou, projetou, nunca quis entender para que diabos viemos ao mundo.

Já Visto Jamais Visto procura dar um sentido a uma série dessas coisas,

alternando-as com outras (em menor número) que serviram à finalidade original,

que fizeram parte de alguma obra terminada e lançada em sua época. Ou seja,

trechos de filmes inacabados se juntaram a imagens de filmes finalizados (alguns

deles já devidamente estudados, como é o caso de Bang Bang). Uma tentativa de

reanimar algo desfalecido, esquecido, quase perdido, pela companhia de obras

vivas, no caso, vivas pela mente daqueles que as viram e foram afetados por elas.

Imagens já vistas, assim, dialogam com imagens jamais vistas. Imagens vistas,

montadas de modo a criar um sentido jamais visto, com imagens não vistas,

montadas para dialogar com as que foram vistas. A ideia conjuga liberdade e

investigação, mais um punhado de outras coisas difíceis de precisar. Investigação

do passado, do que não deu certo, do que ficou pelo caminho e do que foi

realizado e amado. Dos amados, dos que o amavam, dos que amam. Coisas

deixadas pelo caminho agora adquirem um novo sentido, percorrem um outro

caminho. Cinema antiburocrático, processo de autodescoberta, indagação sobre o

que é estar no mundo, sobre o filmar, sobre o lembrar e o esquecer. Um inventário

da memória.

O que Andrea Tonacci realiza é uma colagem de tempos, anseios, tentativas e

frustrações. Uma busca pelo sentido daquilo que se sobressaiu em meio a um

vasto material de arquivo; daquilo que foi escolhido, montado, ajuntado. Imagens

que vão de 1958 a 1998, incluindo também filmes familiares e diários de viagem.

Sobram as indagações: quem é esse misterioso cabeludo que aparece com raios e

trovões? Tonacci informa que é Sérgio Mamberti, irreconhecível porque jovem,

muitos anos antes do famoso mordomo que interpretou na novela Vale Tudo

(1988), exibida, até onde sei, também em Portugal. Mas o que ele faz ali? De que

filme ele veio? E mais. Por que as crianças carregam armas? Por que a fixação com

aquela imagem específica de Cristo, vista na década de 1970 e retomada duas

décadas depois (ou melhor, é precisamente o contrário, seguindo a lógica em que

as duas sequências foram montadas).

Não são raros os filmes brasileiros recentes que procuram seguir essa estrutura de

colagem para investigar o passado. Mas nenhum deles consegue atingir o nível de

indagação e investigação da memória que Tonacci desenvolve aqui. Já Visto Jamais

Visto não navega pelos mesmos mares de Elena (Petra Costa, 2013) ou A Memória

que me Contam (Lúcia Murat, 2012). Tem muito mais a ver com Nem Tudo é

Verdade (1986) e Tudo é Brasil (1997), filmes em que Rogério Sganzerla procura

entender o Brasil por meio da visita de Orson Welles, no início da década de 1940.

Porque desse processo nasce, igualmente, a invenção, fruto de uma enorme

inquietação, por certo, mas também da abertura ao que o mundo possa oferecer.

Tonacci e Sganzerla, não por acaso, são dois dos maiores inventores do cinema.

Muitas ideias se repetem nessa invenção: dedo infantil no buraco de fechadura,

sombras apresentando ou substituindo personagens, a pequena estátua de Cristo,

o menino ao piano, o homem misterioso que surge (três vezes) com o raio, a caixa

de música do palhaço, a discussão sobre o tempo do filme seguida da capa do livro

A Thief of Time (de Tony Hillerman), a chave no vaso, uma criança com uma arma,

o fusca vermelho descendo a colina… As sobreposições de imagens também se

repetem, e multiplicam o filme, dilatam sua duração, driblam a exigência dos 54

minutos e representam o fluxo de memória que se quer investigar, dentro de uma

construção inevitavelmente flácida, rosselliniana em sua essência.

E num golpe rigoroso e implacável, o filme se encerra com uma citação de Il

Desprezzo, de Alberto Moravia, lida por Tonacci em algum momento dos anos 1990

e entendida, hoje, como a mais profunda crítica a um estado cinematográfico

(brasileiro, decerto, mas ousaria dizer mundial) provavelmente irreversível: “(…)

naturalmente pode acontecer que o filme seja de qualidade superior, que o diretor

e os colaboradores estejam ligados já em precedência de mútua estima e amizade

e que, em suma, o trabalho se desenvolva naquelas condições ideais que possam

verificar-se em qualquer atividade humana, porquanto ingrata; mas estas

favoráveis combinações são raras, como, de fato, são raros os bons filmes”.

Já Visto Jamais Visto é um enigma. Daqueles que despertam em nós o desejo de

decifrá-lo, ao menos em parte, e mesmo sabendo que grande parte de sua força

vem da impossibilidade de compreendê-lo totalmente. É o grande filme brasileiro

(latino-americano?) desta década.

Sérgio Alpendre

Conversa com Andrea Tonacci

Perdidos e achados de Andrea Tonacci

A cena final de "Já Visto Jamais Visto" (2013), seu último filme concluído, mostra

Andrea Tonacci sozinho no quadro, em plano americano de três quartos, banhado

por uma luz lateral que entra pela esquerda e deixa no escuro a metade direita da

imagem.

Sentado numa cama, ele lê em voz alta, em seu italiano materno, um trecho do

romance "O Desprezo" (1954), de Alberto Moravia. O texto opõe dois tipos de

realização de um filme: o primeiro, pautado por uma intimidade artificial e carente

de inspiração, e o segundo, atravessado pela estima entre diretor e colaboradores,

reunidos não simplesmente para cumprir uma encomenda.

Embora essa modalidade de trabalho partilhado tenha aparecido no filme (nas

cenas de conversa sobre o roteiro de "Paixões" com o amigo Joel Yamaji, ou de

interação, em diferentes filmagens, com outros parceiros, a começar por seu filho

Daniel), foi com a imagem, de datação indeterminada, do cineasta como leitor

solitário recolhido num quarto que Tonacci decidiu concluí-lo.

Revisto agora, esse plano, que fecha seu filme mais pessoal, no qual mais se

acessa sua vida privada, soa como um manifesto pelo recolhimento e pela solidão.

O corpo e a voz de Tonacci já haviam ganhado visibilidade em "Serras da

Desordem" (2006), reencenação da trágica história de Carapiru, índio Awa-Guajá

tido como único sobrevivente do massacre de sua comunidade em 1978.

Ao final daquele filme, em uma inversão radical de uma cena comum em

documentários, quando a equipe de filmagem aproxima-se daqueles que serão

filmados, vemos o cineasta dirigindo o protagonista e o fotógrafo, Aloysio Raulino.

Inicialmente fora do quadro e da vista, Tonacci é encontrado no meio na floresta

pela câmera, que segue a trajetória de Carapiru.

Temos –é claro que construída e encenada– a aparição do diretor a nos lembrar

que aquela é a história de Carapiru tal qual entendida e desejada por um homem

que o espera e o observa, mas não tem a pretensão de entendê-lo ou reduzi-lo em

uma tradução.

Em "Já Visto", em um movimento contrário e complementar, o diretor se retira

num quarto para falar de cinema, ou ao menos de um certo trabalho de cinema do

qual fez uma profissão de fé: o da modéstia, do recolhimento seletiva e

afetivamente povoado.

Afirmar-se como cineasta é também reconhecer a contingência das experiências

compartilhadas, é retrair-se para se deixar revelar nas clareiras de uma floresta

densa e nos interstícios de uma trama de cortes e fotogramas.

***

Se em "Serras" Tonacci escolhe não traduzir Carapiru –radicalização de algo que já

havia feito em "Conversas do Maranhão" (1977-1983), seu primeiro filme sobre

um povo indígena, no qual também opta por não legendar as falas dos Canela–,

em "Já Visto" ele renuncia à narração over para costurar as imagens de sua vida

às de seus filmes.

Fragmentos filmados por Tonacci ao longo de 40 anos, e por muito tempo

inacessíveis a ele próprio, são arranjados ali em uma narrativa autobiográfica

lacunar, composta por registros de amigos, família e amores passados colhidos em

formatos variados e com distintas finalidades. Até então guardado sem poder ser

visionado, o material permitiu, ao ser recuperado, um contato com imagens de que

ele não se lembrava mais, ou se lembrava fabulando, inventando.

O filme reproduz e incorpora o encontro com aquilo que se tornou estranho pela

ação do tempo e assemelha-se a um sonho no qual memórias e imagens sempre

fragmentadas deslizam por diferentes corpos e lugares sem se fixar.

Acompanhamos esse desfile iconográfico como a um fluxo de pensamento sem

guia verbal: nenhum comentário vem apossar-se das lembranças.

É como se Tonacci se recolhesse, recusando qualquer identificação ou intimidade

artificial entre si próprio e as imagens de sua vida. O princípio de construção

parece ser a manutenção do estranhamento diante do familiar, o reconhecimento

do enigma de si mesmo como um outro.

"Já Visto" cobre pequena parte de uma imensa produção de filmes inacabados, não

montados, descartados. Antes e depois de sua morte, falou-se de sua produção

"bissexta", "marginal", "escassa" e invocou-se o longo período que separa seus

dois filmes mais conhecidos, "Bang Bang" (1971) e "Serras da Desordem" (2006),

atribuindo a rarefação de uma obra tão inventiva e explosiva à integridade de um

cineasta que não aceita fazer concessões.

Sem discordar, notemos que tal integridade não se resume à recusa de um

sistema de financiamento e dependência com o qual ele não queria compactuar,

mas é também, e sobretudo, um princípio ético e estético de recolhimento diante

do mistério do tempo, que organiza a experiência, decanta os processos, separa o

sujeito de suas memórias e imagens.

Tal gesto, nos filmes e entre eles, exprime uma modéstia do cinema que ele deseja

e pratica, mesmo quando não finaliza filmes.

Em 40 anos de cinema, Tonacci não fez apenas cinco longas e alguns curtas. Entre

os filmes, e mesmo durante sua gestação, ele filmava seu cotidiano, shows de

música, povos indígenas, pequenas ficções nunca finalizadas.

A falta de financiamento era apenas um dos motivos, e nem sempre o decisivo,

para que essas imagens não viessem a público. Muitas vezes elas precisavam

esperar, ou Tonacci tinha que esperar por elas, ciente das exigências do tempo.

Um material inédito, recentemente recuperado –e a história de sua invisibilidade

por mais de 20 anos–, talvez jogue nova luz para entender a figura de Tonacci

nessa linha tênue entre o desejo de cinema e seu recolhimento. Em 1979-1980,

com uma bolsa da Fundação Guggenheim, o cineasta percorreu Estados Unidos,

Canadá, México, Peru e Guatemala, terminando o périplo no Brasil, registrando

líderes e encontros indígenas com uma câmera Sony meia polegada.

A ideia era se aproveitar da mobilidade permitida pelo vídeo para levar, de um

povo a outro, depoimentos e imagens de experiências de conflitos que pudessem

contribuir para a percepção da violação física, cultural e territorial sofrida por todos

eles.

O projeto foi interrompido por falta de recursos e também, segundo Tonacci, por

sua percepção de que a imagem da resistência dos povos indígenas deveria ser

construída a partir da perspectiva deles, e não da sua. Não cabia ao cineasta

manipular falas, transformando-as em um produto que, por mais respeitoso que

fosse, inevitavelmente imporia um outro discurso, um outro olhar, sobre aquelas

imagens.

Somente em 2014 o material foi recuperado e transferido para um formato de

vídeo compatível. Compreende quase 20 horas, a maioria com longos testemunhos

de lideranças indígenas sobre o estado de suas lutas, ora mais articulados, ora

num tom mais pessoal. Tonacci ouve e filma; não interrompe, praticamente não

pergunta. Cada fita existe como unidade autônoma, testemunho bruto e

documento de um aprendizado que se dá pela escuta e pela espera.

Não por acaso, ao rebatizar o projeto no momento de sua recuperação, ele

escolheu trocar o título inicial, "A Visão dos Vencidos", por um outro sugerido pelo

artista norte-americano Jimmie Durham: "Voices to Be Heard: Struggle of

Indigenous People" (vozes a serem ouvidas: a luta do povo indígena). Essa viagem

foi feita entre a filmagem e a montagem de "Conversas no Maranhão", e é possível

imaginar que ela tenha ajudado Tonacci a montá-lo.

Nos longos intervalos entre captação e finalização, entre o desejo do filme e sua

concretização, o cineasta foi amadurecendo uma intuição já presente em suas

obras de juventude: a consciência de que a figura do autor é, por assim dizer, um

mal necessário do cinema, de que todo filme tanto carece quanto padece. Ele, que

sabia que a experiência do tempo extrapola as possibilidades da linguagem, nos

deixa um imenso material por descobrir, à espera de novos sentidos.

Patrícia Mourão, Lúcia Monteiro, Mateus Araújo

Você também pode gostar

- (XAVIER, I.) Indagaçõe e Torno de Eduardo Coutinho e Seu Diálogo Com A Tradição Moderna PDFDocumento8 páginas(XAVIER, I.) Indagaçõe e Torno de Eduardo Coutinho e Seu Diálogo Com A Tradição Moderna PDFBatista.Ainda não há avaliações

- O Documentário de Eduardo Coutinho Televisão - Cinema e Vídeo - Consuelo Lins - Z LibraryDocumento234 páginasO Documentário de Eduardo Coutinho Televisão - Cinema e Vídeo - Consuelo Lins - Z LibraryjeanfbdAinda não há avaliações

- Da Abjeção - Jacques RivetteDocumento2 páginasDa Abjeção - Jacques RivetteCalac100% (1)

- Catalogo Forumdoc 2016 PDFDocumento302 páginasCatalogo Forumdoc 2016 PDFrexnfoidAinda não há avaliações

- Cult Ed 272 (Riva) Agosto 2021Documento44 páginasCult Ed 272 (Riva) Agosto 2021Jorge SilvaAinda não há avaliações

- Questões Gabaritadas Cnu (Bloco 03)Documento327 páginasQuestões Gabaritadas Cnu (Bloco 03)Edil SantosAinda não há avaliações

- Classes GramaticaisDocumento4 páginasClasses GramaticaisJANETE FEDERICOAinda não há avaliações

- Sagrada Família: a transversalidade na mixagem intertextualDocumento14 páginasSagrada Família: a transversalidade na mixagem intertextualFrancisco Bragança Guarani-KaiowáAinda não há avaliações

- Olhares que desconstroem em Aloysio RaulinoDocumento11 páginasOlhares que desconstroem em Aloysio RaulinoVictor GuimaraesAinda não há avaliações

- Caderno de CinemaDocumento15 páginasCaderno de CinemamiqueiasAinda não há avaliações

- A Trilogia Da Incomunicabilidade de AntonioniDocumento5 páginasA Trilogia Da Incomunicabilidade de AntonioniPeter BoweryAinda não há avaliações

- Movimento Das Coisas, Realizado Entre 1978 e 1985, Vai Consolar-Nos. FábulaDocumento15 páginasMovimento Das Coisas, Realizado Entre 1978 e 1985, Vai Consolar-Nos. FábulaMartim RodriguesAinda não há avaliações

- A história de Carapiru em Serras da DesordemDocumento144 páginasA história de Carapiru em Serras da DesordemSandro VilanovaAinda não há avaliações

- Caixeta Gumaraes Comolli Intro Ver e PoderDocumento19 páginasCaixeta Gumaraes Comolli Intro Ver e PoderMilena GodolphimAinda não há avaliações

- Analu Cunha O Ato de Ver Com Os Próprios Olhos Arte & Ensaios 29 Junho 2015Documento12 páginasAnalu Cunha O Ato de Ver Com Os Próprios Olhos Arte & Ensaios 29 Junho 2015Analu CunhaAinda não há avaliações

- GALLAGHER, Tag - Narrativa Contra MundoDocumento4 páginasGALLAGHER, Tag - Narrativa Contra MundoAndré AlexandreAinda não há avaliações

- Eduardo Coutinho e a poética da oralidadeDocumento11 páginasEduardo Coutinho e a poética da oralidadetiago_regisAinda não há avaliações

- Tempo e Dispositivo nos Filmes de Cao GuimarãesDocumento7 páginasTempo e Dispositivo nos Filmes de Cao GuimarãesGustavo Zysman NascimentoAinda não há avaliações

- Eduardo Coutinho - A Arte Do PresenteDocumento10 páginasEduardo Coutinho - A Arte Do PresenteKeyty MedeirosAinda não há avaliações

- Derivas da ficção: notas sobre o cinema de Jean RouchDocumento18 páginasDerivas da ficção: notas sobre o cinema de Jean RouchoscarguarinAinda não há avaliações

- Ana Lucia Andrade - o Filme Dentro Do FilmeDocumento7 páginasAna Lucia Andrade - o Filme Dentro Do FilmeGustavo Ramos de SouzaAinda não há avaliações

- Semiótica Do Cinema - FaíscaDocumento11 páginasSemiótica Do Cinema - FaíscaPedro FaiscaAinda não há avaliações

- Os efeitos modernistas esquecidos: o retorno do plano como lugar de construção da radicalidade da visãoDocumento2 páginasOs efeitos modernistas esquecidos: o retorno do plano como lugar de construção da radicalidade da visãoMatheus FernandesAinda não há avaliações

- Fichamento COMOLLI, J-L. Ver e PoderDocumento14 páginasFichamento COMOLLI, J-L. Ver e PoderDaniel MoutinhoAinda não há avaliações

- Cidades Dos Sonhos, Rabbits e Eraserhead: o Desenho de Som Nos Filmes de David LynchDocumento7 páginasCidades Dos Sonhos, Rabbits e Eraserhead: o Desenho de Som Nos Filmes de David LynchHillary da SilvaAinda não há avaliações

- O cinema de Eduardo Coutinho: uma arte da palavra presenteDocumento7 páginasO cinema de Eduardo Coutinho: uma arte da palavra presenteRaffael LimaAinda não há avaliações

- Dialnet RANCIEREJacquesBelaTarrOTempoDoDepoisLisboa 5890833Documento8 páginasDialnet RANCIEREJacquesBelaTarrOTempoDoDepoisLisboa 5890833Danilo LoboAinda não há avaliações

- N 19 Una Tarea Compartida Cineastas e inDocumento14 páginasN 19 Una Tarea Compartida Cineastas e inDiego CampessiAinda não há avaliações

- Catalogo Forumdoc 2016Documento302 páginasCatalogo Forumdoc 2016ericooalAinda não há avaliações

- Santiago Sob Suspeita Ilana FeldmanDocumento5 páginasSantiago Sob Suspeita Ilana FeldmanArnoll CardalesAinda não há avaliações

- A retomada da narração em off no documentário brasileiroDocumento10 páginasA retomada da narração em off no documentário brasileiroArthur PereiraAinda não há avaliações

- BONITZER O Que e Um PlanoDocumento15 páginasBONITZER O Que e Um Planoramos.lucasAinda não há avaliações

- O cinema de Aloysio Raulino: um olhar poético e político sobre o BrasilDocumento362 páginasO cinema de Aloysio Raulino: um olhar poético e político sobre o BrasilLucas SimõesAinda não há avaliações

- Found Footage Detournement ApropriacaoDocumento23 páginasFound Footage Detournement ApropriacaotextodecinemaAinda não há avaliações

- O ensaio no documentário e a questão da narração em offDocumento15 páginasO ensaio no documentário e a questão da narração em offLouise CarvalhoAinda não há avaliações

- Pedro Costa, CinematecaDocumento8 páginasPedro Costa, CinematecajoaoAinda não há avaliações

- Trabalho Final Filmologia - Ilha Das FloresDocumento7 páginasTrabalho Final Filmologia - Ilha Das FlorescefetantoAinda não há avaliações

- O Que É Um Plano - Pascal BonitzerDocumento12 páginasO Que É Um Plano - Pascal BonitzerRael LohamAinda não há avaliações

- Cinética - O Buraco (The Hole), de Joe Dante (EUA, 2009)Documento3 páginasCinética - O Buraco (The Hole), de Joe Dante (EUA, 2009)Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- AntonioniDocumento721 páginasAntonioniGlória Coutinho50% (4)

- Relampago 38 Ismar Tirelli NetoDocumento12 páginasRelampago 38 Ismar Tirelli NetoAnonymous iGogUdS4rrAinda não há avaliações

- Cinema MarginalDocumento36 páginasCinema Marginalzy001Ainda não há avaliações

- Cinema Marginal e Cinema Novo: aproximações e diferençasDocumento17 páginasCinema Marginal e Cinema Novo: aproximações e diferençasfabiomojicaAinda não há avaliações

- Pontos de VistaDocumento10 páginasPontos de VistaRafaelLosadaAinda não há avaliações

- Eterna memória sem lembrançasDocumento5 páginasEterna memória sem lembrançasYasmim GianneseAinda não há avaliações

- A imagem que falta de Rithy Panh: memória e ausências no documentário sobre o Khmer VermeloDocumento12 páginasA imagem que falta de Rithy Panh: memória e ausências no documentário sobre o Khmer VermeloMarcelo IkedaAinda não há avaliações

- Cinema Verdade e a influência na videorreportagemDocumento13 páginasCinema Verdade e a influência na videorreportagemGilson RamosAinda não há avaliações

- admin,+Artigo_3 (2)Documento10 páginasadmin,+Artigo_3 (2)Marcos Alande MenkesAinda não há avaliações

- Como Ver Um Filme - Ana Maria BahianaDocumento165 páginasComo Ver Um Filme - Ana Maria BahianaThiago Santos100% (1)

- Análise de Pictures of The Lost WorldDocumento5 páginasAnálise de Pictures of The Lost WorldglisseninAinda não há avaliações

- Os Sonhadores de Bernardo Bertolucci Analisado. UmDocumento10 páginasOs Sonhadores de Bernardo Bertolucci Analisado. UmisafsodreAinda não há avaliações

- O cinema de Jacques TatiDocumento12 páginasO cinema de Jacques TatiAna CancelaAinda não há avaliações

- A Monarquia no Cinema Brasileiro: Metodologia e Análise de Filmes HistóricosNo EverandA Monarquia no Cinema Brasileiro: Metodologia e Análise de Filmes HistóricosAinda não há avaliações

- Ensaio Sobre A Analise FilmicaDocumento6 páginasEnsaio Sobre A Analise FilmicaGeovana SiqueiraAinda não há avaliações

- Figuras do ressentimento no cinema brasileiro da década de 1990Documento22 páginasFiguras do ressentimento no cinema brasileiro da década de 1990anon_476744169Ainda não há avaliações

- Antropologia do Cinema: por uma cosmologia do cinema e uma metafísica do filmeDocumento7 páginasAntropologia do Cinema: por uma cosmologia do cinema e uma metafísica do filmeDenis CarlosAinda não há avaliações

- Bon It Zero Quee Um PlanoDocumento6 páginasBon It Zero Quee Um PlanoHenrique CodatoAinda não há avaliações

- InformaçõesDocumento1 páginaInformaçõesFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Guerra Do Paraguay - Luiz Rosemberg FilhoDocumento4 páginasGuerra Do Paraguay - Luiz Rosemberg FilhoFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Cinética - O Buraco (The Hole), de Joe Dante (EUA, 2009)Documento3 páginasCinética - O Buraco (The Hole), de Joe Dante (EUA, 2009)Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- Crítica: Azul é a cor mais quente estreia em GoiâniaDocumento2 páginasCrítica: Azul é a cor mais quente estreia em GoiâniaFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Cinética - The Canyons, de Paul Schrader (EUA, 2013)Documento7 páginasCinética - The Canyons, de Paul Schrader (EUA, 2013)Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- InformaçõesDocumento1 páginaInformaçõesFernanda VieiraAinda não há avaliações

- InformaçõesDocumento1 páginaInformaçõesFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Yoga 2Documento1 páginaYoga 2Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- Cinética - de Palma, Exilado - Uma Viagem Do OlharDocumento3 páginasCinética - de Palma, Exilado - Uma Viagem Do OlharFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Frantz Fanon e A Revolução Argelina-Editora Ciências Revolucionárias (2021)Documento1 páginaFrantz Fanon e A Revolução Argelina-Editora Ciências Revolucionárias (2021)Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- Cinética - Imagens Do OcasoDocumento4 páginasCinética - Imagens Do OcasoFernanda VieiraAinda não há avaliações

- 04 - Capa 04Documento1 página04 - Capa 04Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- A sombra da dúvida: o cinema e a falha entre aparência e realidadeDocumento8 páginasA sombra da dúvida: o cinema e a falha entre aparência e realidadeFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Bolívia do período pré-incaico à independênciaDocumento2 páginasBolívia do período pré-incaico à independênciaFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Cronistas Do Caribe-UNICAMP - IFCH (2012)Documento1 páginaCronistas Do Caribe-UNICAMP - IFCH (2012)Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- 05Documento53 páginas05Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- Getúlio Vargas impõe o Estado Novo no BrasilDocumento1 páginaGetúlio Vargas impõe o Estado Novo no BrasilFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Espaço e Sociedade No Rio Grande Do Sul. 10-Mercado Aberto (1995)Documento1 páginaEspaço e Sociedade No Rio Grande Do Sul. 10-Mercado Aberto (1995)Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- VeraMariaVidalPeroni GT6 IntegralDocumento16 páginasVeraMariaVidalPeroni GT6 IntegralFernanda VieiraAinda não há avaliações

- 03 - Capa 03Documento1 página03 - Capa 03Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- 05Documento53 páginas05Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- 02 - Capa 02Documento1 página02 - Capa 02Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- SP Cadernodeatrativosturisticoscompleto.16 PDFDocumento168 páginasSP Cadernodeatrativosturisticoscompleto.16 PDFFernanda VieiraAinda não há avaliações

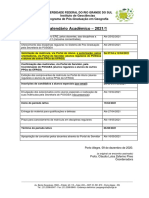

- Calendário Acadêmico PPG Geografia UFRGS 2021/1Documento1 páginaCalendário Acadêmico PPG Geografia UFRGS 2021/1Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- Orientações para Realizar Uma ResenhaDocumento2 páginasOrientações para Realizar Uma ResenhaFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Colóquio Internacional sobre Marcadores DiscursivosDocumento42 páginasColóquio Internacional sobre Marcadores DiscursivosFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Quilombolas - Kalunga Do Engenho IIDocumento93 páginasQuilombolas - Kalunga Do Engenho IIflycodeAinda não há avaliações

- Floração Março 2018Documento17 páginasFloração Março 2018Fernanda VieiraAinda não há avaliações

- Sobre Mocambique Por Jose Chasin-DeivisonDocumento33 páginasSobre Mocambique Por Jose Chasin-DeivisonFernanda VieiraAinda não há avaliações

- Avaliação Psicológica e Neuropsicológica - Estudo de Caso de Um Paciente Com Interdição JudicialDocumento14 páginasAvaliação Psicológica e Neuropsicológica - Estudo de Caso de Um Paciente Com Interdição JudicialsupernutritivoAinda não há avaliações

- 1572-Gramatica LatinaDocumento101 páginas1572-Gramatica LatinaAlberto Vieira100% (1)

- qr11_02_teste_aval_4_sd2_enunciadoDocumento6 páginasqr11_02_teste_aval_4_sd2_enunciadoteresacvale26Ainda não há avaliações

- Orações para A Cura Espiritual e Quebra Dos Laços Do MalDocumento4 páginasOrações para A Cura Espiritual e Quebra Dos Laços Do Mal13bispo100% (1)

- Apostila Matematicarlos Conjuntos NumericosDocumento19 páginasApostila Matematicarlos Conjuntos NumericosJosé AllisonAinda não há avaliações

- Catálogo Lançamentos YoiDocumento16 páginasCatálogo Lançamentos YoiHenrique LopesAinda não há avaliações

- PsicodinamicaDocumento22 páginasPsicodinamicaLeomar Jr.Ainda não há avaliações

- Metodologia Análise PMDocumento62 páginasMetodologia Análise PMJoão Alexandre Monteiro LemosAinda não há avaliações

- UML 2 Guia PraticoDocumento15 páginasUML 2 Guia Praticomarcelomendes50% (4)

- Questões sobre textos clássicos da literatura brasileiraDocumento16 páginasQuestões sobre textos clássicos da literatura brasileiraTheVHSP0% (1)

- Rich Man, Poor ManDocumento7 páginasRich Man, Poor ManSandra Patrícia Miranda da Silva100% (1)

- História do BehaviorismoDocumento12 páginasHistória do BehaviorismosilcastilhosAinda não há avaliações

- A Monetarização Da Vida SocialDocumento20 páginasA Monetarização Da Vida SocialPaulo JuniorAinda não há avaliações

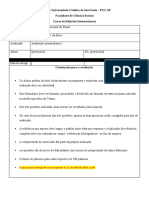

- Avaliação Diagnóstica: 4º Ano Do Ensino FundamentalDocumento14 páginasAvaliação Diagnóstica: 4º Ano Do Ensino Fundamentalnubia santosAinda não há avaliações

- Unidade III: SaaS, PaaS, IaaS e Internet das CoisasDocumento119 páginasUnidade III: SaaS, PaaS, IaaS e Internet das CoisasCélio Leão100% (1)

- Dissertação sobre os métodos para se tornar primeiro-ministroDocumento19 páginasDissertação sobre os métodos para se tornar primeiro-ministroCleide Rodrigues RodriguesAinda não há avaliações

- Defesa do Sola Scriptura contra o Partim-PartimDocumento19 páginasDefesa do Sola Scriptura contra o Partim-PartimRodrigo PeresAinda não há avaliações

- Manual de normas de segurançaDocumento9 páginasManual de normas de segurançafleecrazy100% (1)

- Análise pluralista da inserção do Brasil na agenda climáticaDocumento8 páginasAnálise pluralista da inserção do Brasil na agenda climáticaThaís PereiraAinda não há avaliações

- Ementa Psicologia Sócio-InteracionistaDocumento13 páginasEmenta Psicologia Sócio-InteracionistaMomoBeAinda não há avaliações

- Fórmulas de CinemáticaDocumento3 páginasFórmulas de CinemáticaBruno Finoti100% (1)

- A Evolução Da Indústria Automotiva No Brasil Desde o Século 1Documento7 páginasA Evolução Da Indústria Automotiva No Brasil Desde o Século 1machadoju36Ainda não há avaliações

- Ensaios clínicos com acupuntura: desafios metodológicos e éticosDocumento8 páginasEnsaios clínicos com acupuntura: desafios metodológicos e éticosAfonso William Ribeiro0% (1)

- EATON Transmissão defeitosDocumento8 páginasEATON Transmissão defeitosgustavo silvaAinda não há avaliações

- Sintese Linguagem Simples BrasilDocumento4 páginasSintese Linguagem Simples BrasilFórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do RJAinda não há avaliações

- Textos administrativos: análise da procuração e exposiçãoDocumento13 páginasTextos administrativos: análise da procuração e exposiçãoZünëÿdÿ Jülïäö Dös MüchängäAinda não há avaliações

- Semana 1Documento90 páginasSemana 1Giovanna CrisostomoAinda não há avaliações

- 6 Métodos para Fazer Jejum Intermitente PDFDocumento3 páginas6 Métodos para Fazer Jejum Intermitente PDFLuiz Antônio Ribeiro JuniorAinda não há avaliações