Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Pós-Fordismo Ou Neofordismo? Ensaio e Reflexões Sobre A Realidade No Mundo Do Trabalho.

Pós-Fordismo Ou Neofordismo? Ensaio e Reflexões Sobre A Realidade No Mundo Do Trabalho.

Enviado por

raphaelpjordaoTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Pós-Fordismo Ou Neofordismo? Ensaio e Reflexões Sobre A Realidade No Mundo Do Trabalho.

Pós-Fordismo Ou Neofordismo? Ensaio e Reflexões Sobre A Realidade No Mundo Do Trabalho.

Enviado por

raphaelpjordaoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

Ps-fordismo ou neofordismo? Ensaio e reflexes sobre a realidade

no mundo do trabalho.

Linderson Pedro da Silva Filho (Faculdade Maurcio de Nassau) Linderson pedro@uol.com.br

Resumo:No mundo em geral, e principalmente a partir da dcada de 1970, as pessoas

apregoam o declnio do modo fordista de produo e a sua substituio pelo chamado

ps-fordismo, que prega uma ruptura radical com aquele sistema atravs de novos

mtodos de produo e mudanas nas relaes entre os trabalhadores e patres. Outras

correntes defendem que no houve uma ruptura do modo fordista, mas uma adaptao

s novas demandas sociais, polticas e econmicas desta poca, que foi denominada de

neofordismo. Destacando-se trs argumentos para a existncia desta concepo: a

idealizao do fordismo no Japo, o forte controle existente at hoje nas organizaes e

a constatao da existncia do fordismo na nossa poca.

Conclui-se que o estudo sobre o fordismo, inclusive aquele que existe ainda

hoje, no findou ainda, quanto mais sobre o suposto paradigma do ps-fordismo. A

percepo que fordismo, neofordismo e ps-fordismo so modelos que andam juntos e

no se separaro por muito tempo.

Palavras-chave: Fordismo; Ps-fordismo; Neofordismo

1.Introduo

H uma discusso pulsante sobre o mercado de trabalho no mundo e suas

metamorfoses, principalmente as transformaes socorridas nos ltimos trinta anos.

Estas transformaes esto alterando as relaes entre trabalhadores e patres e o

mundo em geral, principalmente aps a assuno do suposto paradigma do psfordismo, que veio opor-se ao paradigma vigente do modo fordista de gesto e

produo. Sero discutidas algumas teorias muito importantes relacionadas ao mundo

do trabalho e se houve ou no o declnio do modo fordista de produo. A prxima

seo abordar a sistemtica do fordismo e suas implicaes; na subseqente, haver o

debate sobre o ps-fordismo e as suas inovaes no mundo do trabalho; posteriormente,

haver a discusso sobre o significado do termo neofordismo e por ltimo, ser proposta

a concluso do trabalho.

2.Fordismo

O fordismo, idealizado por Henry Ford, surgiu como uma reao

sistemtica de produo de veculos existentes no comeo do sculo XX. No modo de

produo antigo, o ritmo de trabalho e a qualidade deste dependiam muito da habilidade

dos arteses que eram verdadeiros artistas da arte mecnica.

A sistemtica do fordismo muito simples, mas extremamente inteligente,

utilizando fortemente na produo prticas tayloristas. Conforme Larangeira (1997),

constitui-se num modo de produo baseado em inovaes tcnicas e organizacionais

que se articulam, tendo em vista a produo em massa, no caso da Ford o modelo de

veculo chamado T, onde h a radical separao entre a concepo e a execuo do

trabalho fabril. Para colocar em prtica o seu modelo, Ford elaborou trs princpios

bsicos sobre a gesto da produo (TENRIO, 2000):

Princpio da intensificao: consiste em diminuir o tempo de

produo com o emprego imediato dos equipamentos e da matriaprima, visando a rpida colocao do produto no mercado;

Princpio da economicidade: consiste em reduzir ao mximo o

volume de estoque da matria-prima;

1

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

Princpio da produtividade: consiste em aumentar a capacidade de

produo do homem no mesmo perodo atravs da especializao e

da linha de montagem.

O processo de execuo deste modelo industrial fundamenta-se na linha de

montagem e esta acoplada a uma esteira rolante, que dita o ritmo da produo e permite

aos operrios realizarem as operaes, que so muito simplificadas, de modo veloz e

com a tcnica mais apropriada, segundo especialistas, para cada etapa da produo. Os

trabalhadores eram submetidos a um cumprimento rigoroso das normas fabris, a uma

rgida disciplina e punies exemplares. O objetivo era combater e minimizar o

desperdcio de tempo e dinheiro ao mximo atravs da padronizao de peas e

substituio dos artfices por operrios especializados, visando um menor custo e

reduo do tempo de montagem do produto, levando em conta o objetivo de Ford, que

era uma produo mais barata e acessvel s vrias classes sociais da poca. A idia era

acelerar o consumo em massa para obteno de ganhos em escala. Alm de promover

uma inverso no modo de produo de veculos, mudando a forma de produzir e o perfil

do operariado, Ford desenvolveu para estes uma nova forma de tratamento, instituindo o

horrio de oito horas dirias, o salrio de cinco dlares por dia e o chamado

compromisso fordista, que ofertava sociedade da poca uma grande massa de

benefcios sociais, entre outras inovaes. O objetivo era motivar os operrios,

desqualificados ou com qualificaes reduzidas, a realizarem da melhor forma o seu

trabalho, deixando de lado as insatisfaes vindas de um trabalho que foi descrito como

montono, insalubre e extremamente repetitivo, onde sua participao e sua capacidade

criativa eram tolhidas ao mximo. Diferentemente da execuo, a concepo tinha um

pessoal extremamente qualificado, isolado da montagem (LARANGEIRA, 1997), tendo

o objetivo de aumentar a produo, reduzir os custos e manter o maquinrio trabalhando

na sua capacidade mxima.

A influncia do sistema fordista no se deu apenas nos aspectos relacionados

produo e gesto, esta se deu em vrios aspectos da sociedade, no apenas a

americana, onde as necessidades do sistema fabril sobrepuseram-se s individuais, pois

o modelo abalou equilbrios j consolidados, modificou estruturas, instituies,

comportamentos e formas de mediao de conflitos (REVELLI, 2003).

3. Ps fordismo

H uma opinio diversa e significativa que prope que uma nova fase do

sistema capitalista comeou a emergir a partir dos anos de 1970, muitos rtulos foram

criados, mas o termo ps-fordismo parece ser o mais apropriado e aceito (FIEDMAN,

2002). Esta nova fase, o ps-fordismo, foi tambm conhecida por alguns autores como

Toyotismo ou modelo japons de gesto. Como expoentes do ps-fordismo, pode-se

citar: o modelo italiano,o volvosmo e o toyotismo ou modelo japons de gesto.

O modelo italiano foi desenvolvido a partir da dcada de 1970,

conferindo um grande dinamismo e desenvolvimento economia italiana,

principalmente na Regio centro-norte do pas. Neste modelo, a produo com

caractersticas fordistas foi relegada a um segundo plano, sendo adotado um novo

sistema de produo. Segundo So (1997), as caractersticas deste modelo so:

Estruturas de pequenas empresas industriais com no mais do que 15

trabalhadores;

Produtos sofisticados e diferenciados;

Processos de trabalho e relaes flexveis;

Alta capacidade de inovao;

Tecnologia microeletrnica;

Homogeneidade cultural;

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

Consenso poltico nas comunidades sedes.

Nesta regio italiana, a centro-norte, os complexos industriais cederam a vez

para os distritos industriais mais diversificados e flexveis, formados

preponderantemente por pequenas e mdias empresas. A fabricao dos produtos era

dividida por regies, favorecendo a cooperao entre as empresas e praticamente

eliminando a concorrncia, permitindo-lhes responder com rapidez as mudanas no

consumo (SENNETTO, 1999).

O Estado italiano, de acordo com (2001), auxiliou tanto as pequenas quanto

as grandes empresas, desempenhando um papel positivo, ajudando essas organizaes

italianas a inovarem juntas, em vez de se engalfinharem em batalhas de vida ou morte

(SENNETTO, 1999). As pequenas organizaes, todas aquelas com menos de 15

empregados, foram ajudadas atravs de subsdios financeiros, assistncia fiscal e

possibilidade de flexibilizar a legislao trabalhista. As grandes empresas, tendo a Fiat

como exemplo, tiveram proteo de mercado e subsdios.

Os trabalhadores passaram a ser mais qualificados e multifuncionais,

possibilitando a diminuio e mudana da superviso e do controle do trabalho, onde o

controle foi transferido para estes (BARROS, 2001). De acordo com So (1999), h uma

averso hierarquia e ao trabalho em equipe como caracterstica da cultura dos

italianos, isso refletiria tambm na efetiva quebra ou diminuio da autoridade e do

controle, que supera a diferenciao, presente no fordismo, entre concepo e execuo,

entretanto, importante salientar que uma das caractersticas bsicas do processo de

flexibilizao seria quebrada: o trabalho sistemtico em equipe.

O volvosmo ou modelo sueco inserido como uma experincia com

menores contornos, pois o modelo foi aplicado apenas numa empresa sueca. Larangeira

(1997, p.285) resume o modelo deste modo:

... constitui-se numa srie de inovaes quanto organizao do

trabalho, implementadas com o objetivo de desafiar os princpios

fordistas e tayloristas, bem como consistirem-se em alternativa ao

modelo japons.

O modelo no seu comeo foi bastante interessante para a massa dos

trabalhadores, sendo considerado revolucionrio, preocupando-se com a adequao das

tcnicas s necessidades dos trabalhadores e no o contrrio. Havia um constante

investimento nas melhorias das condies de trabalho, tornando-o o mais agradvel

possvel, existindo a crena que isto elevaria naturalmente a produtividade (BARROS,

2001). Estas inovaes no foram aplicadas apenas na produo, foram levadas a toda a

fbrica.

A sistemtica de produo da volvo consistia em abandonar a linha de

montagem e introduzir um esquema baseado em pequenas equipes de no mximo dez

trabalhadores, mulheres e homens, responsveis pela montagem total do produto, que

neste caso fica praticamente imvel na plataforma de montagem, plataforma esta que

substitui a esteira rolante da linha de produo fordista (LOJKINE, 1995). O objetivo

que o operrio use da melhor forma a sua experincia e os seus conhecimentos. Todas

as tarefas necessrias produo so de responsabilidade das equipes. Estas so

chamadas ilhas de trabalhadores, tendo os recursos eletrnicos e automatizados um

papel tambm de destaque. Aqui a idia aumentar tanto quanto possvel o ciclo de

trabalho, de forma que a atividade exija cada vez mais o uso de conhecimentos e

experincia do trabalhador. Gorz (1990, p.29) critica tenazmente o modelo da seguinte

forma:

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

Os operrios podem sentir-se responsveis pela qualidade da

montagem, mas nem a qualidade dos elementos e dos grupos, nem a

concepo dos veculos, nem a deciso de produzir automveis

dependem deles. Por conseguinte, o produto final de seu trabalho lhes

segue sendo em grande parte alheio, como tambm se apresenta

alheio aos trabalhadores que controlam a produo robotizada de

motores, caixas de cmbio, suportes etc... Ainda quando ascessam a

um alto grau de autonomia, de soberania sobre o trabalho,

permanecem alienados porque no possuem a possibilidade de

controlar, de estabelecer e de autodeterminar os objetivos de suas

atividades. Seguem a servio de objetivos que no puderam eleger e

dos quais, na maioria dos casos, nem sequer tm conhecimento.

Aps um perodo de baixa produtividade e diminuio dos lucros, houve

correes de rumo que aproximaram o modelo das tradicionais prticas fordistas,

podendo ser citadas as seguintes: eliminao de tempos ociosos, maior controle da

superviso e prticas convencionais de deciso.

O modelo Japons , dentre os modelos que caracterizam o suposto modelo

do ps-fordismo, aquele que teve a maior repercusso no mundo acadmico e de gesto,

inclusive muitos consideram esta expresso como sinnimo de ps-fordismo. Sua

gnese foi desenvolvida a partir das instalaes da fbrica da Toyota, vindo da a outra

denominao pelo qual o modelo conhecido: Toyotismo. Alves (2000, p.32) faz um

interessante e esclarecedor comentrio acerca deste:

Consideramos toyotismo o que pode ser tomado como a mais radical

e interessante experincia de organizao social da produo de

mercadorias, sob a era da mundializao do capital. Ela adequada,

por um lado, s necessidades da acumulao de capital na poca da

crise de superproduo, e, por outro, ajusta-se nova base tcnica da

produo capitalista, sendo capaz de desenvolver suas plenas

potencialidades de flexibilidade e de manipulao da subjetividade

operria.

O toyotismo, como novo modo de organizao do trabalho, foi desenvolvido

anos aps a derrota no Japo na segunda guerra, devido a dois motivos (GOUNET,

1999): o primeiro era relativo sobrevivncia da prpria indstria japonesa, que no

seria prea para a alta produtividade das indstrias americanas, sob pena de

desaparecerem. O segundo motivo a necessidade da aplicao da sistemtica fordista

no Japo, entretanto, com caractersticas prprias da sociedade japonesa. Ohno (1989

apud GOUNET, 1999, p.25) descreve muito bem esta situao, a partir das palavras do

presidente da Toyota, Kiichiro Toyoda:

Quanto ao mtodo produtivo, tiraremos partido da experincia norteamericana da produo em srie. Mas no o copiaremos. Vamos

lanar mo de nosso potencial de pesquisa e criatividade para

conceber um mtodo produtivo adaptado a situao do nosso pas.

O Japo sabia da necessidade de aplicar o fordismo no seu territrio para a

sua sobrevivncia social e econmica, entretanto, o mesmo optou por uma forma

hbrida, eliminando alguns traos do fordismo, que se pode chamar de puro, adaptandoa ao seu modo de pensar e agir. Gounet (1999) explicita esses motivos:

O nvel de vida dos japoneses, principalmente no ps-guerra, no era

o mesmo dos americanos, sendo as possibilidades de consumo muito

reduzidas;

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

Os japoneses preferiam carros diferentes daqueles produzidos pelos

americanos. A demanda exigia carros pequenos e econmicos;

A demanda, conforme a prpria sociedade japonesa, muito

segmentada, obrigando a produo de mais modelos e em

quantidades menores;

O fordismo necessita de espao e infra-estrutura poderosa, algo que o

arquiplago no tem.

A partir do entendimento dessas contingncias por parte do governo e dos

empresrios, houve a implantao do novo sistema de produo na Toyota com a

finalidade de inserir-se no mercado internacional. O governo japons apoiou a

iniciativa, estando preocupado com as altas taxas de desemprego e a recuperao do

pas, que estava em runas devido Segunda Grande Guerra (BARROS, 2001). As

autoridades declaram a industria automobilstica prioridade, apoiando a indstria

nacional e lanando algumas medidas protecionistas, podendo-se citar o fechamento do

mercado para as importaes, a limitao de investimentos externos e o

desenvolvimento da infra-estrutura do pas.

O modelo japons possui algumas caractersticas importantes, estas podem

ser resumidas da seguinte forma:

A produo puxada pela demanda e o crescimento desta pelo fluxo

de vendas;

Como o espao geogrfico japons muito limitado, a organizao

tem que combater todo o desperdcio, sendo assim o trabalho fabril

decomposto em quatro operaes bsicas e com operacionalizao

perfeita: transporte, produo, estocagem e controle de qualidade;

Introduo de novos mtodos de organizao fabril;

Terceirizao;

Flexibilizao trabalhista;

Utilizao macia do kanban e do Just-in-time.

Atravs da entrada do modelo em larga escala, houve tambm uma

modificao da relao entre o capital, a gerncia e os operrios, podendo ser descrita

como uma parceria entre as partes envolvidas, diferente do que ocorria na sistemtica

fordista. O empregado levado a se sentir como se estivesse em famlia, com um grau

bastante elevado de compromisso e de exigncia por parte da organizao. A empresa

oferece em troca benefcios materiais e/ou simblicos como emprego vitalcio,

revalorizao do saber operrio, ganhos de produtividade, entre outros (SO, 1997). O

trabalhador passa necessariamente a ser multiqualificado, polivalente e multifuncional,

no tendo mais um entendimento mope da produo, mas uma viso sistmica da

mesma. Esta viso necessria para julgar, discernir, intervir, resolver problemas e

propor solues que surgem na produo e na organizao (HIRATA, 1994). Uma das

grandes caractersticas desse modelo o trabalho em equipe, onde segundo Barros

(2001) o toyotismo inovou, atravs da introduo dos CCQ (Crculos de controle de

qualidade). Esta sistemtica tratou de envolver os trabalhadores, distribuindo no s as

tarefas, como tambm as responsabilidades, sendo estas direcionadas s equipes de

trabalho, no ao indivduo.

Os modelos citados anteriormente surgiram devido ao declnio acentuado

como modo de produo do fordismo em todo o mundo. Este declnio tem algumas

causas, entre as principais destacam-se o surgimento da concorrncia japonesa, com sua

nova concepo de gesto e produo, o no atendimento dos interesses do capitalismo,

que teve uma grande queda de competitividade, culminando com um grande declnio

dos lucros. Houve tambm uma transformao da mentalidade dos consumidores, que

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

estavam exigindo produtos diferenciados de acordo com a demanda dos diferentes

segmentos scio-culturais (CATTANI, 1997).

O suposto paradigma do ps-fordismo influenciou no s a produo, mas,

tambm como no fordismo, a sociedade em geral, onde Bonanno (1999, p.32) diz que:

Novos padres de diferenciao sociocultural e tambm a

homogeneizao sociocultural so estimulados pelo ps-fordismo

global rompendo com a estrutura de acumulao do ps-guerra e com

os novos padres distintos de estruturas e processos socioculturais...

gera uma crise de representao cultural, destri as teorias e as

polticas da modernizao, apresenta diversos desafios para a cincia,

para a tecnologia e para outras prticas culturais, alem de gerar novas

teorias culturais sobre o fim da histria e da modernidade, dos

significados sem referncias, de novos modos de representao e de

poltica cultural.

Tenrio (2001, p.163) caracterizou deste modo o novo modelo de gesto:

O sistema ps-fordista de produo se caracteriza, sobretudo, pela sua

flexibilidade. (...) os mercados so cada vez mais volveis

imprevisveis. (...) A empresa individual, portanto, pe nfase na

flexibilidade, na sua capacidade de reagir a, e de procurar mudanas

de mercado. A flexibilidade se manifesta de vrias formas: em termos

tecnolgicos; na organizao da produo e das estruturas

institucionais; no uso cada vez maior da subempreitada; na

colaborao entre produtores complementares. flexibilizao na

produo corresponde a uma flexibilizao dos mercados de trabalho,

das qualificaes e das prticas laborais.

Da afirmao acima, podemos destacar tanto como caracterizao prpria

do modelo, quanto diferenciao em relao ao paradigma anterior, duas importantes

concepes implcitas: o uso da informtica em larga escala e o novo desenho das

relaes trabalhistas.

O uso da informtica cada dia mais crescente nas organizaes e nas

residncias, o modelo em discusso se utiliza e muito, tanto na execuo quanto na

produo, destas inovaes tecnolgicas. Segundo Katz (1995), o objetivo desta

crescente utilizao a economia de insumos materiais e humanos, aumentando o

controle do processo de trabalho, eliminando, ao mximo, possveis falhas na cadeia de

produo, conseqentemente, h menores custos e maiores lucros.

A maior conseqncia da assuno do paradigma ps-fordista foi a

transformao das relaes de trabalho em todo o mundo, onde esto sendo exigidas

novas qualificaes ou, conforme alguns autores, competncias para os operrios. Estes

agora precisam ser polivalentes e multifuncionais, com uma viso mais ampla do

processo, onde precisam estar preparados para no s operacionalizarem a mquina,

mas tambm mant-la, consert-la e mud-la. O objetivo disto atender, num tempo

muito reduzido e com o mnimo custo, as demandas de uma nova produo. O novo

emprego de tempo parcial, raramente fazendo parte da organizao principal, a

tendncia ser terceirizado, sublocado ou temporrio, conforme Harvey (1992 apud

ALVES, 2000, p.79):

A atual tendncia dos mercados de trabalho reduzir o nmero de

trabalhadores centrais e empregar cada vez mais uma fora de

trabalho que entra facilmente e demitida sem custos quando as

coisas ficam ruins.

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

Os trabalhadores comeam a ter novas atribuies e responsabilidades, j

que novos desafios so oferecidos aos mesmos, pois a empresa concede teoricamente

maior satisfao pessoal, mais participao, entretanto, de maneira indireta, exige

diminuio de custos, mais rentabilidade e maior compromisso com a organizao.

Harvey (1992 apud ALVES, 2000, p.78) apropriadamente diz:

Gozando de maior segurana no emprego, boas perspectivas de

promoo e reciclagem, e de uma penso, um seguro e outras

vantagens indiretas relativamente generosas, esse grupo deve atender

expectativa de ser adaptvel, flexvel e, se necessrio,

geograficamente mvel.

Algumas crticas so feitas a este paradigma. Uma destas crticas sobre

alguns novos relacionamentos trabalhistas, que so bem prejudiciais aos trabalhadores,

fato este comentado por Pastore (1994, p.12):

O quadro mundial de desemprego espantoso. Pases prsperos e

possuidores de economias modernas e mo-de-obra qualificadas no

tm como empregar a sua gente, em especial, a juventude. A

sociedade ps-capitalista tornou-se capaz de produzir muito, com

pouca mo-de-obra. As novas tecnologias permitem melhorar a

qualidade de diferenciar os produtos com pequena participao de

trabalhadores de baixa qualificao. O futuro aponta para um mundo

que busca produtividade com pouco trabalho. Ser o mundo da

hegemonia do conhecimento e no do trabalho comum.

Derivando da e do prprio processo do ps-fordismo os ndices alarmantes

de desemprego, a ausncia de ganhos salariais, o enfraquecimento dos sindicatos, a no

distino entre trabalho e lar. Tornando-se cada vez mais recorrente as discriminaes

de sexo, idade, cor e etnia. Onde os jovens, os trabalhadores mais velhos, aqueles de

pouca qualificao e as mulheres esto praticamente excludos do mercado de trabalho

(ALENCAR & ALMEIDA, 2001).

4 Neofordismo

Uma grande crtica sobre o verdadeiro sentido do ps-fordismo a dvida

que paira se existe uma ruptura do modelo fordista ou apenas uma continuidade,

somente com novas roupagens. Acredita-se que possa haver a combinao do fordismo

com as novas tecnologias e os emergentes processos de trabalho (HARVEY, 1992). Tal

abordagem tende a denominar este modelo supostamente flexvel de neofordismo. Este

termo caracteriza um grande debate acadmico sobre o verdadeiro sentido das

mudanas a partir da dcada de 1970. Muitos acreditam que h realmente uma ascenso

de um novo paradigma, outros discordam com certa veemncia. Destacam-se como

argumentos de uma concepo neofordista a idealizao do fordismo no Japo, o forte

controle existente at hoje nas organizaes e a constatao que o fordismo existe at

hoje em vrias empresas modernas.

O fordismo no Japo, conforme visto anteriormente, foi introduzido no seu

arquiplago com caractersticas prprias a sua sociedade e respeitando as suas

limitaes de espao e consumo. Entretanto, a produo, apesar de ser diferenciada e

flexvel, continuou em massa e os rendimentos em vrios setores da sua indstria

continuam a ser em escala. O sistema fabril do ps-guerra se ergueu no Japo recriando

formas primitivas do taylorismo norte-americano (KATZ, 1995). A produo de

equipamentos eletro-eletrnicos desovada ao redor do mundo, sendo estes produzidos

atravs das esteiras rolantes. Existindo um trabalho fragmentado e extremamente

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

simplificado, podendo ser feito por sofisticados robs ou limitados trabalhadores. A to

propagada melhoria do trabalho e das relaes nas firmas japonesas rebatida por Lynn

(1983 apud KATZ, 1995, p.34), quando o mesmo comenta sobre aquilo que alguns

trabalhadores chamam de inferno Toyota:

Sob a aparncia do consenso voluntrio e do paternalismo patronal

protetor, Sature descreve a coero permanente a que est submetida

fora de trabalho, o que desencadeia o Karoshi ou morte por

overdose de trabalho. Meio milhar de trabalhadores morre ao ano em

conseqncia das jornadas de trabalho de 15/16 horas, da ausncia de

frias, das agoniantes viagens de horas aos centros fabris e da

existncia diria em habitaes minsculas.

Wood (1991) comenta que as caractersticas do modelo japons so mais

bem analisadas no mbito do neofordismo, j que aquele sistema depende de uma

padronizao muito consistente, abolio dos estoques intermedirios e a centralizao

do controle, tentando superar algumas fragilidades permanentes do fordismo e avanar

em relao a elas. Krafcik (1988 apud ALVES, 2000) nos diz que muitos dos princpios

de Ford, destacando-se o da intensificao e o da economicidade, em suas formas mais

puras so ainda vlidos e formam a prpria base do Toyota Production System, que para

o mesmo um fordismo original com sotaque japons. A representao disto uma

evoluo do fordismo, no como forma de controle societrio, mas como modelo de

gesto.

A temtica do controle, exaustivamente estudada na teoria administrativa,

um fator que alimenta ainda mais os argumentos dos defensores do neofordismo Para

este estudo no haver um aprofundamento maior do tema. Para estes, no houve uma

diminuio do nvel daquele, principalmente na produo, muito pelo contrrio, houve

uma intensificao. O que ocorreu foi uma evoluo do modo de controle, que

associado a novas tcnicas administrativas, tornou-se algo menos aparente nas

organizaes.

O modo de controle fordista era bem explcito atravs de superviso cerrada,

onde esta exercia sua autoridade atravs de ordens e vigilncia expressas, alicerado

tambm nas normas, regulamentos, hierarquia e critrios de seleo. Esta superviso,

com raras excees, era m e odiada, que ao dilogo preferiam a autoridade, ao

conselho escolhiam a punio, dividindo os subordinados entre apaniguados e

preteridos (TRATENBERG, 1989).

Carvalho (1998, p.62) nos diz que:

O controle do tipo fordista, assentado no acordo entre empresrio e

empregado, mediante um contrato de trabalho que assegura uma

remunerao deste ltimo, tende a ser substitudo, segundo

Courpasson (1997), por novas formas de dominao que privilegiam

o controle dos comportamentos individuais, do compromisso e da

lealdade com a organizao.

Pode-se afirmar que houve uma mudana, at mesmo uma evoluo, das

formas de controle, passando as mesmas a serem mais subjetivas e menos percebidas

pela massa laboral. Deve-se citar a tecnologia, com a introduo das inovaes da

informtica, e os processos baseados em aumento da auto-estima e de premiaes

simblicas como exemplos significativos de uma tcnica de manipulao da mo-deobra, que em troca oferece a organizao um considervel aumento da produo e

conseqentemente do lucro (TRATENBERG, 1989). Essas tcnicas que visam

favorecer o investimento no trabalho so explicitamente enunciadas e conscientemente

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

elaboradas, com base em estudos cientficos, gerais ou aplicados a uma dada empresa

em particular (BOURDIEU, 2001).

importante destacar que, alm do nvel de no ter diminudo, as formas de

controle no so estticas, a tendncia atual, de acordo com Carvalho (1998), enfatizar

a importncia do conhecimento, da percia e da igualdade de oportunidades no emprego

num contexto de concorrncia predatria entre as pessoas.

Apesar de ser dito por alguns que o fordismo algo praticamente extinto na

nossa sociedade, h uma grande quantidade de empresas que se utilizam dos princpios

fordistas. Estas empresas empregam concomitantemente alguns princpios da

especializao flexvel e sua linguagem, onde paradoxalmente estes reorganizadores

ps-fordistas falam o mesmo que os gestores do gerenciamento cientfico: controlar

tempos mortos, reduzir trabalhos indiretos e diminuir estoques (KATZ, 1995).

Annunziato (1999 apud ANTUNES 2002) diz que a economia americana dominada

pelo fordismo at hoje, medida que esta tem um processo de trabalho taylorizado,

penetrando no interior das organizaes de trabalhadores, tanto nos sindicatos como nos

partidos polticos. Friedland (1994) afirma tambm que apesar de haver em

determinados segmentos um retorno produo no massificada, este fenmeno

restrito apenas a uma camada abastada da populao, que tem desejos e capacidade,

principalmente monetria, de consumir estes produtos diferenciados. A grande maioria

da populao est restrita a consumir produtos baratos, estandirzados e produzidos em

massa. Devendo-se deixar claro que o fordismo no inflexvel, evoluindo como

modelo que ainda sobrevive, podendo ser citado a permanncia e o desenvolvimento de

grandes corporaes, a continuidade da produo em escala, conforme citado

anteriormente, e a necessidade da aproximao do espao privado e da fbrica

(BARROS, 2001). Segundo Clarke (1991 Apud BARROS, 2001, p.294):

No existe o fim do fordismo, a teoria da especializao flexvel no

explica satisfatoriamente a permanncia e a sobrevivncia de grandes

corporaes fordistas. O que existe na realidade uma flexibilizao

dos princpios fordianos, de modo a promover atravs do

desenvolvimento da automao e da organizao do trabalho

flexveis, a harmonia social e os meios necessrios para desqualificar

a fora de trabalho, intensificar as atividades de cho-de-fbrica e

desorganizar os trabalhadores, tanto fora quanto dentro do sindicato.

Afastando-se um pouco da indstria automobilstica, j que o fordismo no

se aplicou somente a ela, mas a praticamente a todos os setores da indstria, pode-se

utilizar como exemplo as cadeias de fast-food. Todas estas cadeias tm, conforme Ritzer

(1996), as seguintes caractersticas:

Homogeneidade dos produtos;

Rigidez das tecnologias;

Rotinas padronizadas de trabalho;

A desqualificao dos funcionrios de produo;

Homogeneizao da mo-de-obra;

O consumo em massa.

Pode-se perceber que essas caractersticas encontradas nesses ramos de

negcios, to comuns nas nossas vidas, so fordistas ou baseadas implicitamente no

fordismo. Tendo tambm a pretenso de controle social atravs de seus princpios

mecanicistas e racionais.

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

5.Concluso

No mundo em geral, as pessoas apregoam o declnio do modo fordista de

produo e a assuno, atravs de uma ruptura, de uma nova configurao denominada

ps-fordismo, cujos principais expoentes so o modelo italiano, o volvosmo e o

Toyotismo. Esta configurao prega, ao contrrio do fordismo, uma nova relao entre

patres e empregados, cujas caractersticas bsicas so a instituio de um

relacionamento mais democrtico, uma forma de trabalho mais agradvel, priorizando o

trabalho em equipe e reduo do nvel de controle, onde as opinies do chamado cho

de fbrica so respeitadas e consentidas. Entretanto, o que se percebe que estas

caractersticas no so aplicadas no seu todo ou parcialmente. A humanizao da fbrica

interessante at quando os lucros continuam a crescer, exemplifica-se isto com a

discusso sobre o volvosmo, experincia restrita a uma organizao sueca, que retornou

aos padres fordistas aps um perodo de lucros baixos.

Outra corrente defende que no existe a assuno de um novo paradigma,

apenas uma adaptao do modelo fordista aos novos tempos, havendo uma adaptao

deste s novas tecnologias, processos de trabalho, exigncias dos consumidores e

formas mais modernas de gesto. Este modo pode estar vindo de maneira transmorfa,

adaptando o modelo vigente para as novas demandas sociais, polticas e econmicas

desta era, ou seja, adaptando o fordismo a uma nova era social, poltica e econmica.

Sendo esse processo chamado de neofordismo. Destacando-se trs argumentos para a

existncia desta concepo: a idealizao do fordismo no Japo, o forte controle

existente at hoje nas organizaes e a constatao da existncia do fordismo na nossa

poca.

O debate se existe um ps-fordismo ou o neofordismo est muito longe de

acabar. H uma grande discusso entre estudiosos que defendem os lados opostos, cada

um com argumentos robustos e criativos. Deve-se lembrar que a unanimidade que o

fordismo como originalmente criado, no incio do sculo passado, no tem como

sobreviver na era atual. Tem-se que deixar claro que esta percepo do fim do fordismo

ou continuao do mesmo atravs de novas roupagens algo muito recente, derivando

da dcada de 1970. O estudo sobre o fordismo, inclusive aquele que existe ainda hoje,

no findou ainda, quanto mais sobre o suposto paradigma do ps-fordismo. A percepo

que fordismo, neofordismo e ps-fordismo so modelos que andam juntos e no se

separaro por muito tempo, influenciando o mundo do tabalho.

6 - Referncias bibliogrficas

ALENCAR, Mnica Maria Torres de & ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de.

Transformaes estruturais e desemprego no capitalismo contemporneo. In:

SERRA, Rose (org). Trabalho e reproduo: enfoques e abordagens.So Paulo, Cortez.

Rio de Janeiro, PETRES-FSS/ UERJ, 2001.

ALVES, Giovanni. O novo (e precrio) mundo do trabalho reestruturao

produtiva e crise do sindicalismo. So Paulo, Boitempo Editorial, 2000.

ANNUNZIATO, Frank. Il fordismo nella critica di Gramsci e nella realtta

statunitense contempornea.Roma, Critica Marxista n6, 1999.

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? ensaio sobre as metamorfoses e a

centralidade do mundo do trabalho. So Paulo, Cortez editora, 2002.

10

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

BARROS, Lcio Alves. Metamorfoses do Fordismo ou Modelos Ps-fordistas.

TEORIA & SOCIEDADE (Revista dos departamentos de Cincia Poltica e de

Sociologia & Antropologia UFMG) Belo Horizonte, n.7, 2001.

BONANNO, Alessandro. A globalizao da economia e da sociedade: Fordismo e

ps-fordismo no setor agroalimentar. In: CAVALCANTI, Josefa Salete Barbosa

(Org.) Globalizao, Trabalho, Meio Ambiente - Mudanas socioeconmicas em

regies frutcolas para exportao. Recife, Editora universitria da UFPE, 1999.

CATTANI, Antnio David. Capital Humano. In: CATTANI, Antnio David (Org).

Trabalho e tecnologia: Dicionrio Crtico. Porto Alegre, Vozes, 1997.

CARVALHO, Cristina Amlia. Poder, conflito e controle nas organizaes

modernas. Macei, Edufal, 1998.

CLARKE, Simon. Crise do fordismo ou crise da socialdemocracia? Lua nova,

Revista de cultura e poltica. Set, 1991.

CORIAT, Benjamin. EL taller y el robot: ensayos sobre el fordismo y a produccin

en masa en la era de la electrnica. Madri, Siglo Veintiuno, 1992.

FIEDMAN, Andrew L. Microregulation and post-Fordism: Critique and

development of regulation theory. New Political Economy. 5: 59-76, 2002.

GOUNET, Thomas. Fordismo e Toyotismo na civilizao da automvel.So Paulo,

Boitempo Editorial, 1999.

GORZ, Andr. O futuro da classe operria. Revista internacional, Quinzena. So

Paulo, n 101, 1990.

HARVEY, David. A condio ps-moderna. So Paulo, Editora Loyola, 1992.

HIRATA, Helena. Da polarizao das qualificaes ao modelo da competncia. In

Ferreti, Celso et all (org). Novas tecnologias, trabalho e educao. Petrpolis, Vozes,

1994.

KATZ, Cludio. Novas Tecnologias. Crtica da atual reestruturao produtiva.

Cludio Katz, Rui Braga, Osvaldo Ceggiola. So Paulo, Xam, 1995.

KRAFICK, J. F. Triumph of the lean production system. Sloan Management Review,

1988.

LARANGEIRA, Snia M. G. Fordismo e Ps-fordismo. In: CATTANI, Antnio David

(Org). Trabalho e tecnologia: Dicionrio Crtico. Porto Alegre, Vozes, 1997.

LIPIETZ, Alain. Choisir laudace une alternative pour l XXIeme siecle. La

Dcouverte, Paris, 1989.

LOJKINE, Jean. A revoluo informacional. So Paulo, Cortez, 1995.

LYNN, Barrier. Notes em Marge de Celles de Jean Lojkine. Paris, Sociologie du

Travail,

11

XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006

1983.

OHNO, Taiichi. Lesprit Toyota. Masson, Paris, 1989.

PAMPLONA, Joo Batista. Erguendo-se pelos prprios cabelos auto-emprego e

reestruturao produtiva no Brasil. So Paulo, Germinal, 2001.

PASTORE, Jos. Flexibilizao dos mercados de trabalho e contratao coletiva.

So Paulo, LTR, 1994.

PASTORE, Jos & VALLE SILVA, Nelson. Mobilidade Social no Brasil. So Paulo,

Makron Books, 2000.

PIGNON, Dominique & QUERZOLA, Jean. Ditadura e democracia na produo. In:

GORZ, Andr. Crtica da diviso do trabalho. So Paulo, Martins Fontes, 2001.

PRADO, Luiz Carlos Delorme. Globalizao: Notas sobre um conceito controverso.

Disponvel em < http://redem.buap.mx/word/2001luis.doc.> Acesso em: 01 fev de 2003.

REVELLI, Marco. Oito hipteses sobre o ps-fordismo. Disponvel em < www.

Geocities. com / autonomiabvr/tdoss.html. > Acesso em: 17 mar de 2003.

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: mtodos e tcnicas. So Paulo, Atlas,

1999.

RITZER, George. La Mcdonalizacin de la sociedad Un anlisis de la

racionalizacin en la vida cotidiana. Madri, Ariel, 1996.

SENNETTO, Richard. A corroso do carter: as conseqncias pessoais do trabalho

no novo capitalismo. Rio de Janeiro, Record, 1999.

SO, Guilherme Gaspar de Freitas Xavier. Especializao Flexvel. In: CATTANI,

Antnio David (Org). Trabalho e tecnologia: Dicionrio Crtico. Porto Alegre,

Vozes, 1997.

TENRIO, Fernando Guilherme. Flexibilizao organizacional, mito ou realidade?

Rio de Janeiro, Editora FGV, 2000.

TRATENBERG, Maurcio. Administrao, poder e ideologia. So Paulo, Cortez,

1989.

WOOD, Stephen. O modelo Japons em debate: Ps-fordismo ou japonizao do

fordismo. Revista brasileira de cincias sociais, ano 6, out de 1991.

12

Você também pode gostar

- Resenha Descritiva Do Artigo "Fordismo, Toyotismo e Volvismo: Os Caminhos Da Indústria em Busca Do Tempo Perdido".Documento2 páginasResenha Descritiva Do Artigo "Fordismo, Toyotismo e Volvismo: Os Caminhos Da Indústria em Busca Do Tempo Perdido".Lucas Silva100% (1)

- SANTOMÉ, Iurjo Torres Globalização e InterdisciplinaridadeDocumento16 páginasSANTOMÉ, Iurjo Torres Globalização e InterdisciplinaridadeRenato Cardoso100% (2)

- Resumo de HPA AP2 Aula 6 À 10Documento11 páginasResumo de HPA AP2 Aula 6 À 10R I C K100% (1)

- Resumo Fordismo, Toyotismo e VolvismoDocumento2 páginasResumo Fordismo, Toyotismo e VolvismoJack MassalaiAinda não há avaliações

- TOYOTISMODocumento9 páginasTOYOTISMOIda Elisabete TridicoAinda não há avaliações

- Fordismo e ToyotismoDocumento7 páginasFordismo e ToyotismoPaulo Silva DjiAinda não há avaliações

- FordismoDocumento11 páginasFordismoTiago RodriguesAinda não há avaliações

- Toyotismo Fordismo TaylorismoDocumento4 páginasToyotismo Fordismo TaylorismoamandaunesparAinda não há avaliações

- Resumo Do Trabalho em GrupoTaylorismo, Fordismo e ToyotismoDocumento3 páginasResumo Do Trabalho em GrupoTaylorismo, Fordismo e ToyotismoItélioMuchisseAinda não há avaliações

- 2º Semestre - 3 Aula #Sociologia#ToyotismoDocumento33 páginas2º Semestre - 3 Aula #Sociologia#ToyotismoJoãoAinda não há avaliações

- Fordismo, Toyotismo, Taylorismo e Volvismo PDFDocumento12 páginasFordismo, Toyotismo, Taylorismo e Volvismo PDFluizAinda não há avaliações

- Fordismo, Toyotismo e VolvismoDocumento13 páginasFordismo, Toyotismo e VolvismoKesia Maia100% (1)

- TDE 1 - Volvismo, Fordismo, Etc (Versão Pronta)Documento3 páginasTDE 1 - Volvismo, Fordismo, Etc (Versão Pronta)Pedro SchmidtAinda não há avaliações

- Unidade 2 - Fundamentos e Métodos Do Treinamento de ForçaDocumento59 páginasUnidade 2 - Fundamentos e Métodos Do Treinamento de ForçaWalber Oliveira RodriguesAinda não há avaliações

- Aula 2 - Gestão Da ProduçãoDocumento5 páginasAula 2 - Gestão Da ProduçãoJoilson PinhoAinda não há avaliações

- Abordagem Clássica e o FordismoDocumento13 páginasAbordagem Clássica e o Fordismocatarinamonteiro270Ainda não há avaliações

- Adap Ii - Subjetividade e Modos de Produção No Trabalho - Bruno de JesusDocumento14 páginasAdap Ii - Subjetividade e Modos de Produção No Trabalho - Bruno de Jesuspsibruno10Ainda não há avaliações

- Saúde Mental e TrabalhoDocumento5 páginasSaúde Mental e TrabalhoLília BoellAinda não há avaliações

- Professor: Conteúdo:: Apoena Amorim Aula 02-Sistemas de Gestão Da Produção 16.08.2018Documento31 páginasProfessor: Conteúdo:: Apoena Amorim Aula 02-Sistemas de Gestão Da Produção 16.08.2018Dorilene OliveiraAinda não há avaliações

- Sociologia: Professora Rita de CássiaDocumento15 páginasSociologia: Professora Rita de CássiaRita de CássiaAinda não há avaliações

- FORDISMODocumento8 páginasFORDISMOAngela Dos Santos AraújoAinda não há avaliações

- CienciasHumanas EM Semana27Documento3 páginasCienciasHumanas EM Semana27Ariadiny SilvaAinda não há avaliações

- Semanavensinomedio 3 AseriesociologiaDocumento5 páginasSemanavensinomedio 3 AseriesociologiaEvelhyn FreitasAinda não há avaliações

- Mudanças Na Organização Do Trabalho 1Documento9 páginasMudanças Na Organização Do Trabalho 1Neiller MágnoAinda não há avaliações

- Cap. II e III - PRECARIZAÇÃO DO TRABALHODocumento21 páginasCap. II e III - PRECARIZAÇÃO DO TRABALHORafaela MonteiroAinda não há avaliações

- Reestruturação ProdutivaDocumento4 páginasReestruturação ProdutivaAndriele AmorimAinda não há avaliações

- ResenhaDocumento2 páginasResenhaJúlia BarbosaAinda não há avaliações

- Taylorismo - FordismoDocumento13 páginasTaylorismo - FordismocamillereginaAinda não há avaliações

- Trabalho e Sociedade - Parte 2Documento25 páginasTrabalho e Sociedade - Parte 2Clara HordonhoAinda não há avaliações

- Aula 04 - Principais Mudancas, Tendencias e Desafios Do Mundo Do TrabalhoDocumento5 páginasAula 04 - Principais Mudancas, Tendencias e Desafios Do Mundo Do TrabalhoJônatas LizardoAinda não há avaliações

- SJSXXI - TFT - Mundo Do Trabalho e EducaçãoDocumento46 páginasSJSXXI - TFT - Mundo Do Trabalho e Educaçãolara.lea.silva15Ainda não há avaliações

- Fordismo: Origem: Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento6 páginasFordismo: Origem: Wikipédia, A Enciclopédia LivreLucas MatosAinda não há avaliações

- Trabalho - Taylorismo e FordismoDocumento3 páginasTrabalho - Taylorismo e FordismoPablo Batista100% (1)

- Capítulo 6 - O Pós-Fordismo - A Reestruturação Produtiva e As OrganizaçõesDocumento11 páginasCapítulo 6 - O Pós-Fordismo - A Reestruturação Produtiva e As OrganizaçõesDanilo MedeirosAinda não há avaliações

- Texto Complementar: Tópicos de Ciências Humanas Adriano 1° A, B, CDocumento7 páginasTexto Complementar: Tópicos de Ciências Humanas Adriano 1° A, B, CarthurhenriqueflausinomarinsAinda não há avaliações

- Fordismo ToyotismoDocumento2 páginasFordismo ToyotismogeonoiaAinda não há avaliações

- Sociologia Semana 15 A 29 SetDocumento4 páginasSociologia Semana 15 A 29 SetBeatriz FernandesAinda não há avaliações

- Do Taylorismo-Fordismo À Acumulação Flexível ToyotistaDocumento11 páginasDo Taylorismo-Fordismo À Acumulação Flexível ToyotistaDorivaldo N P NunesAinda não há avaliações

- Do Fordismo À Acumulação FlexívelDocumento11 páginasDo Fordismo À Acumulação FlexívelLarissa OliveiraAinda não há avaliações

- Sistemas de Produção1Documento9 páginasSistemas de Produção1Greice AneAinda não há avaliações

- Evolução Produtiva e Uberização 2022Documento35 páginasEvolução Produtiva e Uberização 2022yiyexok588Ainda não há avaliações

- Estudo Dirigido TgaDocumento5 páginasEstudo Dirigido TgaLivia LucasAinda não há avaliações

- Aula 01 - Administração Da Produção - 2021Documento19 páginasAula 01 - Administração Da Produção - 2021Gabriela DillAinda não há avaliações

- A Organização Dos Processos de ProduçãoDocumento3 páginasA Organização Dos Processos de ProduçãovmsrioAinda não há avaliações

- Fordismo e ToyotismoDocumento31 páginasFordismo e ToyotismoLuana NobreAinda não há avaliações

- GLOBALIZAÇÃO e INTERDISCIPLINARIDADE Por SANTOMÉDocumento11 páginasGLOBALIZAÇÃO e INTERDISCIPLINARIDADE Por SANTOMÉZenilda Silva100% (1)

- Sociologia: Professora Rita de CássiaDocumento7 páginasSociologia: Professora Rita de CássiaRita de CássiaAinda não há avaliações

- Fordismo É Um Sistema de ProduçãoDocumento2 páginasFordismo É Um Sistema de ProduçãoGladyson PereirsAinda não há avaliações

- ToyotismoDocumento16 páginasToyotismoHenrique Alves de OliveiraAinda não há avaliações

- Como Evoluímos Da Revolução Industrial para o Lean Na SaúdeDocumento9 páginasComo Evoluímos Da Revolução Industrial para o Lean Na SaúdeSantosSixxAinda não há avaliações

- O Fordismo, Sua Crise e o Caso BrasileiroDocumento34 páginasO Fordismo, Sua Crise e o Caso BrasileiroFabricio LealAinda não há avaliações

- 4 Semana de Atividades - Enzo GB - 2º MSI ADocumento3 páginas4 Semana de Atividades - Enzo GB - 2º MSI AEnzo BaptistaAinda não há avaliações

- O Que É TrabalhoDocumento4 páginasO Que É TrabalhoRenata LeãoAinda não há avaliações

- 14 74 1 PBDocumento5 páginas14 74 1 PBIngrid Maria TenórioAinda não há avaliações

- Resenha Taylor e FordDocumento3 páginasResenha Taylor e FordLuciano FlorenzanoAinda não há avaliações

- NST-geografia-Fordismo e o Surgimento Do KeynesianismoDocumento6 páginasNST-geografia-Fordismo e o Surgimento Do KeynesianismoGustavoAinda não há avaliações

- Organizacao Do Trabalho No Seculo XX Taylorismo Fordismo Toyotismo 2 SerieDocumento15 páginasOrganizacao Do Trabalho No Seculo XX Taylorismo Fordismo Toyotismo 2 SerieJoão Mono sledgeAinda não há avaliações

- O Papel da Articulação entre a Política Industrial e o Regime Macroeconômico no Processo de Desenvolvimento: o Caso Brasileiro no período 2003 - 2014No EverandO Papel da Articulação entre a Política Industrial e o Regime Macroeconômico no Processo de Desenvolvimento: o Caso Brasileiro no período 2003 - 2014Ainda não há avaliações

- Estudo da implementação de ferramentas da Indústria 4.0: E seus impactos em face aos conceitos LeanNo EverandEstudo da implementação de ferramentas da Indústria 4.0: E seus impactos em face aos conceitos LeanAinda não há avaliações

- FR 2023 11 9 FR23 222422Documento1 páginaFR 2023 11 9 FR23 222422magnofragretudeAinda não há avaliações

- Socialismo & LiberalismoDocumento9 páginasSocialismo & LiberalismoEmily AlbuquerqueAinda não há avaliações

- Extrato Combinado 2023009Documento6 páginasExtrato Combinado 2023009cristianosousadossantos2012Ainda não há avaliações

- Este CNPJ Está Com Status de 'Inadimplente No Mercado Ou PossuiDocumento9 páginasEste CNPJ Está Com Status de 'Inadimplente No Mercado Ou PossuiJorge LimaAinda não há avaliações

- Aula Prática 2016 2º S GCDocumento2 páginasAula Prática 2016 2º S GCTodwe Na Murrada100% (1)

- Lavra Por Frente Longa WordDocumento20 páginasLavra Por Frente Longa Wordsheila eva100% (1)

- Dacte-111745282425-2023 01 30 11 01 32Documento1 páginaDacte-111745282425-2023 01 30 11 01 32douglasjds.1605Ainda não há avaliações

- Seed Capital Apresentação 520 741 8Documento20 páginasSeed Capital Apresentação 520 741 8Caio AlfaiaAinda não há avaliações

- O Papel Dos Serviços Na EconomiaDocumento13 páginasO Papel Dos Serviços Na EconomiaFabricia Carla Morais100% (1)

- Credito DocumentarioDocumento6 páginasCredito DocumentarioEduardo Martins100% (1)

- Exercícios Complementares - Formação Das Monarquias Nacionais e MercantilismoDocumento2 páginasExercícios Complementares - Formação Das Monarquias Nacionais e MercantilismoBruno YounesAinda não há avaliações

- Bem Estar SocialDocumento23 páginasBem Estar SocialVanna CabralAinda não há avaliações

- Ejs Hoteis e Turismo (Makai) - 1525Documento1 páginaEjs Hoteis e Turismo (Makai) - 1525Sergio GussartAinda não há avaliações

- ABNT Exemplo de ProjetoDocumento16 páginasABNT Exemplo de ProjetoLeonardo Silvio SarmentoAinda não há avaliações

- Lei 7.102Documento6 páginasLei 7.102grasiellequeirozAinda não há avaliações

- Livro Versão Final Isailton Reis - Amazon 1Documento92 páginasLivro Versão Final Isailton Reis - Amazon 1ISailton ReisAinda não há avaliações

- Notification Draft 2018 568 E ESDocumento110 páginasNotification Draft 2018 568 E ESRicardo FigueiraAinda não há avaliações

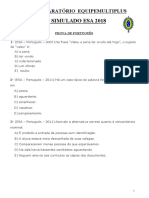

- Simulado Esa 13 07 2018 PDFDocumento11 páginasSimulado Esa 13 07 2018 PDFRobson UfrjAinda não há avaliações

- Apresentação Soluções Ecopontes 2023Documento28 páginasApresentação Soluções Ecopontes 2023Ricardo Mendes DA SilvaAinda não há avaliações

- Atualizações No Código Da Estrada em PortugalDocumento6 páginasAtualizações No Código Da Estrada em PortugalRodrigues FernandoAinda não há avaliações

- Manual Master DrogariaDocumento33 páginasManual Master DrogariaMaik Gustavo LorenzattoAinda não há avaliações

- AC Simulado Prova Mensal 1Documento1 páginaAC Simulado Prova Mensal 1MarcosDaCostaSarraAinda não há avaliações

- Folheto Mais AlimentosDocumento12 páginasFolheto Mais AlimentosVitorMelloAinda não há avaliações

- Sinalsul 2017Documento56 páginasSinalsul 2017Aloisio RibeiroAinda não há avaliações

- Otakismo 1.0 - Textos OriginaisDocumento222 páginasOtakismo 1.0 - Textos OriginaisElrik de Melniboné100% (1)

- GEODiversidades 9.º Ano - 1.º TesteDocumento5 páginasGEODiversidades 9.º Ano - 1.º TesteRicardo Gouveia50% (2)

- (1998) CICCONE, Roberto - Surplus (Versão Traduzida)Documento5 páginas(1998) CICCONE, Roberto - Surplus (Versão Traduzida)Bianca AlegriaAinda não há avaliações

- Guiné BissauDocumento11 páginasGuiné BissauCarlos FreireAinda não há avaliações

- Éc4Yt!!!'I ?diifwe G!Ê: Nome: Maria Eucimara Garcia de Souza #Cartão: 6364 7872Documento1 páginaÉc4Yt!!!'I ?diifwe G!Ê: Nome: Maria Eucimara Garcia de Souza #Cartão: 6364 7872Maria MarimsAinda não há avaliações

- Planejamento Orcamento e Sustentabilidade Fiscal CAP2Documento378 páginasPlanejamento Orcamento e Sustentabilidade Fiscal CAP2Henry Pohlmann BrumAinda não há avaliações