Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

PDF 7099639 PDF

PDF 7099639 PDF

Enviado por

Leonardo VascoTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

PDF 7099639 PDF

PDF 7099639 PDF

Enviado por

Leonardo VascoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

13

PRINCPIOS E CONCEITOS EM FITOPATOLOGIA

1.2 Ciclo das Relaes Patgeno-hospedeiro

A ocorrncia de uma doena precedida por uma sequncia de eventos entre o

patgeno e o hospedeiro, conhecido como ciclo das relaes patgeno-hospedeiro. Cada

fase apresenta caractersticas prprias e funo definida. Na Figura 7 encontram-se as fases

do ciclo das relaes patgeno-hospedeiro e onde atuam os princpios de controle de

Whetzel.

Figura 7. Fases do ciclo das relaes patgeno-hospedeiro e onde atuam os princpios de

controle de Whetzel.

O desenvolvimento de uma doena inicia-se pela presena do patgeno, do

hospedeiro suscetvel e das condies climticas favorveis. O patgeno pode estar

14

presente de vrias formas: em restos culturais em forma de estruturas de reproduo ou de

resistncia, miclio, vindo pela semente, pelo vento, chuva, vetores, dentre outras formas de

sobrevivncia. disseminado numa dessas formas, atinge o tecido do hospedeiro, ocorre a

infeco e posterior colonizao do tecido e sua reproduo, fechando-se o ciclo primrio

da doena.

A primeira gerao do patgeno na cultura corresponde ao ciclo primrio das

relaes patgeno-hospedeiro e as geraes subsequentes no mesmo ciclo da cultura so os

ciclos secundrios. importante que se conhea essa diferena para a orientao de

medidas de manejo. Quando o inculo produzido fora da rea de cultivo, o controle

feito atravs de medidas de proteo e imunizao (por exemplo, uso de cultivares

resistentes a doenas) e quando produzido na prpria rea, a recomendao o uso de

proteo e sanitizao (por exemplo, cultivares resistentes e rotao de culturas)

Sobrevivncia

A sobrevivncia do patgeno, que se constituir em inculo, a fase onde o

patgeno dever superar condies adversas para garantir sua perpetuao. Ocorre em

condies climticas desfavorveis ou na ausncia do hospedeiro. Fungos, oomicetos e

nematoides apresentam estruturas de resistncia compostas, principalmente, por suas

formas reprodutivas. Algumas estruturas de reproduo de fungos, como os teliosporos das

ferrugens podem apresentar auto-inibidores de germinao em condies adversas.

Osporos de patgenos dos gneros Pythium e Phytophthora so estruturas de resistncia

capazes de sobreviver a altas e baixas temperaturas e condies de baixa umidade.

Apresentam parede celular espessa que responsvel por essa resistncia.

Alguns patgenos habitantes de solo desenvolveram estruturas de resistncia

denominadas esclerdios, que so agregados de hifas somticas formando estruturas

compactas, arredondadas, irregulares, que sobrevivem at 10 anos no solo. Diversos

gneros de fungos apresentam essas estruturas: Slerotium, Macrophomina, Verticillium,

Rhizoctonia, Botrytis e outros. Condies de alta umidade podem diminuir a longevidade

de esclerdios. Algumas doenas podem ser controladas pelo uso de alagamento de solos

infestados, como por exemplo, doenas causadas por Sclerotium rolfsii e Verticillium

dahliae.

15

Outra estrutura de resistncia presente em fungos fitopatognicos o clamidsporo,

que se constitui em uma nica clula com citoplasma condensado e uma parede celular

espessa. a principal forma de sobrevivncia de Fusarium spp.

H uma grande variabilidade no tempo de sobrevivncia das estruturas de

resistncia dos patgenos, o que implica diretamente no mtodo de controle das doenas.

Quanto maior o tempo de sobrevivncia da estrutura de resistncia de um determinado

patgeno, maior o tempo de rotao de culturas necessrio para seu controle. A tabela

mostra o tempo necessrio de rotao para o controle de alguns patgenos.

Tabela 2. Estruturas e perodo de sobrevivncia de alguns fungos e oomicetos e perodo

de rotao de culturas necessrio para seu controle.

Gneros de fungos e

oomicetos

Fusarium

Estruturas de

sobrevivncia

Clamidsporos

Perodo de

sobrevivncia

5 a 15

Tempo de rotao

(anos)

4a6

Phytophthora

Osporos

2a8

4a6

Pythium

Osporos

2a3

Rhizoctonia

Esclerdios

2a3

Verticillium

Esclerdios

5 a 15

5a6

Muitos patgenos podem sobreviver colonizando restos de cultura e outros

utilizando nutrientes da soluo do solo. Exemplos de patgenos capazes de sobreviver

sobre restos de cultura: Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Colletotrichum spp., Cercospora

spp., etc. Exemplos de patgenos que utilizam nutrientes da soluo do solo para

sobrevivncia: Ralstonia solanacearum, Pseudomonas spp, Xanthomonas spp..

Agentes fitopatognicos parasitas obrigatrios no conseguem sobreviver na

ausncia de seu hospedeiro. o caso das ferrugens, odos, mldios, algumas bactrias,

vrus, fitoplasmas, espiroplasmas e virides. Alguns apresentam hospedeiros secundrios

como plantas daninhas.

Disseminao

Todos os patgenos produzem um grande nmero de propgulos que sero

disseminados de vrias formas, contribuindo para o aumento das doenas nos campos de

cultivo.

16

O ar um meio de transporte que leva os esporos de alguns patgenos a longas

distncias. A disseminao feita por ventos fortes na camada conectiva da atmosfera. Os

casos mais conhecidos so os de disperso dos agentes causais das ferrugens do trigo e da

soja na Amrica do Norte.

A gua um agente importante na disperso, a curtas distncias, de propgulos de

fungos e bactrias, principalmente aqueles que se encontram envoltos por mucilagem. A

disperso pela chuva ocorre pelos respingos formados pelas gotas que atingem os

propgulos.

Outro agente muito importante na disseminao de patgenos o homem, atravs

de tratos culturais com uso de mquinas e equipamentos. Ocorre tambm disseminao a

longas distncias, quando transporta material propagativo como sementes e mudas

contaminadas.

Os insetos tambm so bastante eficientes na disseminao de alguns patgenos,

principalmente os vrus e algumas bactrias.

Infeco

Infeco o processo de estabelecimento das relaes parasitrias entre patgenos e

hospedeiro e ocorre aps o contato dos propgulos com o hospedeiro,

Os patgenos tm especializaes que resultam na penetrao dos patgenos nos

hospedeiros. Alguns veiculados pelo solo como bactrias e Oomicetos, apresentam

propgulos com flagelos que se movimentam em direo s razes das plantas, atrados

pelos exsudatos produzidos por elas. Agentes patognicos de parte area desenvolvem-se

na superfcie dos hospedeiros e podem produzir estruturas especializadas para penetrao

denominadas apressrios, que so inchaos de uma hifa ou tubo germinativo, capazes de

aderir firmemente no hospedeiro, germinar e nele penetrar.

Para iniciar a germinao, os esporos necessitam de condies climticas adequadas

como alta umidade e especficas de temperatura para cada espcie.

A penetrao dos patgenos nos hospedeiros pode ocorrer diretamente pela

superfcie da planta, atravs de aberturas naturais ou ferimentos. Bactrias, vrus, virides e

fitoplasmas no penetram diretamente no hospedeiro, por no apresentarem estruturas

especializadas de penetrao.

Os fungos podem penetrar no hospedeiro atravs da superfcie intacta, vencendo

barreiras como cutcula e epiderme na parte area ou periderme em razes e ramos

17

lenhosos, atravs de produo de apressrios em adio de uma ao qumica de

degradao de enzimas sobre a superfcie do hospedeiro.

Outras formas de penetrao de patgenos ocorrem atravs de aberturas naturais

presentes em vrios rgos dos hospedeiros. Essas aberturas so a principal via de acesso

de muitos fungos, principalmente os causadores de ferrugens, e de bactrias

fitopatognicas. As principais aberturas naturais utilizadas por esses agentes patognicos

so estmatos e hidatdios presentes nas folhas, estigmas e nectrios nas flores e lenticelas

em rgos suberificados.

A penetrao tambm pode ocorrer atravs de ferimentos. Esses ferimentos podem

ser causados por picadas de insetos, vento, prticas culturais como poda e desbrota, etc.

Aps a fase de penetrao ocorre a colonizao do hospedeiro pelo patgeno. Tem

incio o parasitismo, com a retirada de nutrientes da planta pelo agente patognico. Nessa

fase pode ocorrer uma reao no interior da planta que impede o estabelecimento do agente

patognico. Algumas formas de resistncia da planta interferem no estabelecimento do

patgeno na planta, impedindo que a doena se estabelea.

Colonizao

A colonizao representada pela retirada de nutrientes do hospedeiro pelo

patgeno, que pode ser biotrfico, quando as fontes de nutrientes so tecidos vivos do

hospedeiro, necrotrfico, quando as fontes de nutrientes so tecidos mortos e

hemibiotrfico, que inicia a infeco como biotrfico e coloniza o hospedeiro como

necrotrfico. Todos os vrus, virides, fitoplasmas, fungos causadores de ferrugens,

carves, odios e mldios, alm de algumas bactrias so patgenos biotrficos. So

exemplos de patgenos hemibiotrficos os fungos do gnero Colletotrichum e de

necrotrficos os do gnero Sclerotinia, Penicillium e Aspergillus.

Os patgenos necrotrficos distribuem-se na planta apenas ao redor do ponto de

infeco, aps a morte dos tecidos. Os biotrficos e hemibiotrficos podem apresentar

distribuio sistmica, atravs dos vasos do floema (principalmente vrus, virides,

fitoplasmas e espiroplasmas) ou do xilema (exemplos: Fusarium oxysporum, Verticillium

albo-atrum, Ralstonia solanacearum). Alguns biotrficos apresentam distribuio

localizada nas plantas, restrita s clulas adjacentes ao ponto de infeco como, por

exemplo, as ferrugens.

18

Reproduo

A produo de inculo ou reproduo do patgeno pode ocorrer no interior ou na

superfcie do hospedeiro. A formao de estruturas reprodutivas corre em condies

ambientais especficas para cada espcie. Em muitos casos necessrio um perodo de

molhamento mais extenso para a esporulao que para a infeco. Em outros casos, o

molhamento foliar chega a inibir completamente a esporulao, como no caso dos odios.

Agentes Causais de Doenas

As doenas biticas em plantas podem ser causadas por diversos grupos de

microrganismos dos reinos Fungos, Procariotos, Stramenopila (Chromista), Protozorios,

Vegetal e Animal.

Fungos Fitopatognicos: o grupo dos fungos um dos mais importantes

causadores de doenas, dentre os fitopatgenos. Segundo Agrios (2005), existem mais de

10.000 espcies de fungos que podem causar doenas em plantas.

Os fungos so aclorofilados, filamentosos e eucariticos, reproduzem por esporos e

apresentam quitina na parede celular, alm de outros polmeros.

Seguem denominaes de estruturas dos fungos:

Hifa: filamento tubular, cujo conjunto forma o miclio. Atravs das hifas, os fungos

colonizam o substrato, de onde retiram a gua e os nutrientes para seu desenvolvimento. As

hifas podem ser septadas (apocticas) e no septadas (cenocticas) (Figura 8).

As hifas sofrem modificaes para formar diferentes estruturas, como:

Apressrio: estrutura formada pela dilatao da hifa ou do tubo germinativo, que se

adere superfcie do hospedeiro para a penetrao do fungo no hospedeiro ou para a

emisso do haustrio (Figura 8).

Haustrio: especializado na absoro de nutrientes do hospedeiro (Figura 8).

Rizide: estrutura ramificada, com paredes grossas, sem ncleo e semelhante raiz

de planta. Tem a funo de fixar o fungo no hospedeiro e absorver nutrientes (Figura 8).

Esclerdio: formado por massa de hifa, consistente, de vrios formatos, tem a

funo de manter a sobrevivncia de fungos habitantes de solo, principalmente em

condies adversas (Figura 8).

Estroma: massa compacta associada a frutificaes assexuadas (picndios), ou

sexuadas (peritcios) de grande nmero de fungos.

19

Rizomorfo ou cordes miceliais: so agregados de hifas, semelhantes s razes das

plantas. Transportam nutrientes para o crescimento e sobrevivncia dos fungos, alm de ter

funes de disseminao e pebetrao em hospedeiros.

Corpo de frutificao: a estrutura onde so formadas os esporos dos fungos,

podem ser macroscpicos como dos basidiomicetos (cogumelos, orelhas de pau etc.) e

alguns ascomicetos (apotcios, morelas, trufas etc.), ou microscpicos como ascomas

(peritcios) e conidiomas (acrvulos, conidiforos livres).

Esporo

Tubo

Germinativo

germinativo

Apressrio

Septo

Haustrio

Rizide

Figura 8. Estruturas de fungos. A. Hifas cenocticas; B. Hifas apocticas; C. Apressrio e

haustrio; D. Rizide; E. Esclerdios de Sclerotium rolfsii em semente de feijo;

F. Esclerdios de Sclerotinia sclerotiorum em sementes de soja.

Estruturas reprodutivas dos fungos

As estruturas reprodutivas dos fungos so os esporos, que podem ser sexuais e

anamrficos. Os esporos sexuais so os ascsporos, basidisporos e zigsporos e os

anamrficos, condios (Figura 9), esporangisporos e clamidsporos.

20

Em www.cca.ufsc.br/labfitop/2011-1/FungosNoes.pdf Em cache encontram-se as

noes bsicas sobre fungos.

Os esporos podem ser de uma clula ou mais clulas e tem a funo de

disseminao dos fungos. Tem tambm o papel de proporcionar a sobrevivncia, como

esporo e em formas de clamidsporos, osporos e zigsporos.

D

F

Figura 9. Estruturas reprodutivas de fungos. A. Acrvulos e cirros de Pestalotia sp.; B.

Esporos de Pestalotia sp., em sementes de feijo caupi; C. Conidiforos livres e esporos de

Alternaria sp., em sementes de feijo; D. Picndios e cirros de Septoria crotalariae, em

folha de Crotalaria spectabilis.

21

Os fungos podem apresentar dois tipos de ciclos de vida, o assexuado e o sexuado

(Figura 10).

No ciclo de vida assexuado (fase anamrfica) os esporos so produzidos por mitose, o que

confere a baixa variabilidade gentica.

Figura 10. Fases de Penicillium. Fase sexuada (Eupenicillium; Talaromyces - seta azul) e

fase assexuada (Penicillium - seta laranja).

No ciclo sexuado (fase pleomrfica), o esporo sofre meiose na sua produo e

apresenta maior variabilidade gentica, assim como maior resistncia em condies

ambientes adversas. Essa capacidade de originar descendentes com diferenas genticas

que confere a quebra de resistncia de uma cultivar em uso por algum tempo. Pode ter sido

o caso do aparecimento da raa 89 de Colletotrichum lindemuthianum, que quebrou a

resistncia de algumas cultivares de feijo resistentes s raas desse patgeno. Algumas

regies produtoras de feijo passaram a ter ocorrncia de antracnose na cultura e muitos

prejuzos na qualidade e quantidade do feijo colhido.

22

Aps a produo dos esporos sexuados e novo ciclo da doena, o fungo inicia, por

meio da mitose, a produo de esporos assexuados. Com a produo massal desses esporos,

pode ocorrer a epidemia. O fungo Ceratocystis fimbriata, que causa a doena seca da

mangueira ocorre nas duas formas nas plantas (Figura 11).

Figura 11. Seca da mangueira, causada por Ceratocystis fimbriata. A. Planta e ramos

mortos pela doena; B. Forma sexuada (peritcio e massa de ascsporos = seta

laranja), assexuada (seta azul); C. clamidsporo do fungo.

Classificao de Fungos

A classificao de fungos tem uma ordem. Segue como exemplo de metodologia

para sua classificao (sufixo):

23

Reino, Filo (...mycota), Subdiviso, Classe (...mycete), sub-classe (...mycetidae), Ordem

(...ales), Sub-ordem (...ineae), Famlia (...aceae), Sub-famlia (...oideae), Gnero e espcie

(itlico ou sublinhado e apenas a inicial do gnero em maiscula), Tribo (...eae), Sub-tribo

(...inae) (Fonte: Nascimento, J. S.).

Segue a ltima classificao dos fungos e as relaes com as classificaes

anteriores.

HAECKEL

(1866)

STAINIER

(1969)

WHITTAKER

(1969)

HAWKSWORTH et al.

(1995)

Plantae

Plantae

Plantae

Plantae

Animalia

Animalia

Protista Inferior

Animalia

Monera

Animalia

Monera

PROTISTA

PROTISTA

SUPERIOR FUNGI

PROTOZOA (PROTISTA*)

CHROMYSTA (STRAMENOPILA*)

MyxoMYCETE

MyxoMYCOTINA

FUNGI

MastigoMYCOTINA

PhycoMYCETE

ChytridioMYCOTINA

ZygoMYCOTINA

(FUNGI*)

ChytridioMYCOTA

ZygoMYCOTA

AscoMYCETE

AscoMYCOTINA

AscoMYCOTA

BasidioMYCETE

BasidioMYCOTINA

BasidioMYCOTA

DeuteroMYCETE

DeuteroMYCOTINA

MITOSPRICOS

* Classificao dada por Alexopoulos et al. (1996). Fonte: Nascimento, J. S.

Os fungos se distribuem em trs Reinos: Protozoa, Chromista e Fungi, segundo

Alexopoulos et al. (1996), sendo que fungos verdadeiros esto no Reino Fungi.

No Reino Protozoa so abrigados os Protozorios e no Reino Chromista

encontram-se tambm algumas algas. Estes e outros organismos que apresentam

morfologia e vida semelhantes aos fungos so estudados como fungos verdadeiros.

24

Principais Grupos de Fungos Fitopatognicos

Reino Protozoa: neste Reino encontram-se Plasmodiophora brassicae (hrnia das

crucferas), Polymixa graminis (doenas de raiz em gramineas e cereais) e Spongospora

subterranea (sarna pulverulenta da batata).

Reino Chromysta: includo o Filo Oomycota, que na fase assexuada produzem

esporos biflagelados, como Peronosporales. Na reproduo sexuada produz oogonios com

oosferas e anterdeos com ncleos masculinos. Da fecundao resulta o osporo, esporo

com parede resistente. Encontra-se em oomicetos fungos das ordens Saprolegniales,

Albuginales, Phytiales e Peronosporales.

Na ordem Saprolegniales, apenas o fungo Aphanomyces causa a doena podrido de

razes em ervilha, beterraba, nabo e alfafa, principalmente.

Em Albuginales, Albugo cndida causa a ferrugem branca, principalmente em

mostarda, nabo, rabanete e rcula.

Na ordem Pythiales bem conhecido o gnero Pythium, fungo habitante do solo,

que causa podrido mole em rgos suculentos, podrido de sementes, damping off de pr e

ps-emergncia e podrido de razes em muitas culturas.

Na ordem Peronosporales encontra-se o gnero Phytophthora, com vrias espcies;

causa muitas doenas em muitas culturas, como damping off, podrides de razes,

podrides de tubrculos, de colo, de fruto, requeima etc. Os mldios tambm esto neste

grupo, alguns gneros como Bremia, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara,

Sclerophthora, Basidiophora e Sclerospora.

Reino Fungi: encontram-se os fungos verdadeiros, incluindo Ascomycota,

Basidiomycota, chytridiomicota, zigomicota e Fungos mitospricos.

Os esporos sexuais, da fase perfeita ou pleomrfica, ocorrem com menor frequncia

na maioria dos fungos. Para essa fase h exigncia de condies especiais para a sua

formao. So denominados de osporos (Oomycota), zigsporo (Zygomycota), ascsporo

(Ascomycota) e basidisporo (Basidiomycota).

A conhecida classe dos fungos imperfeitos, atualmente denominada de Fungos

Mitospricos. So fungos para os quais no foi possvel correlao com o estado meitico

ou teleomrfico, reproduzindo-se por mitoses. So anamorfos de Ascomycota e

Basidiomycota.

25

As antigas Ordens Moniliales, Melanconiales, Sphaeropsidales etc. e Famlias

Moniliaceae,

Dematiaceae,

Stilbelaceae,

Tuberculariaceae,

Melanconiaceae

Sphaeropsidaceae etc, foram reduzidos a trs grupos:

1. Coelomycetes: incluindo fungos produtores de condios em picndios e

acrvulos, antigamente includos nas famlias Sphaeropsidaceae e Melanconiaceae,

respectivamente.

2. Hyphomycetes: formadores de conidiforos, nome dado a hifas especializadas e

produtoras de condios. Este grupo compreende os fungos:

a) Moniliaceos: com hifas e condios hialinos ou palidamente coloridos.

b) Dematiaceos: com hifas e condios fortemente pigmentados.

c) Stilbelaceos: produzem estruturas de feixes de hifas frteis, produtoras de

condios hialinos ou coloridos, denominada sinmio ou cormio.

3. Micelia Sterilia: no h produo de condios. Forma esclerdios irregulares

(Rhizoctonia) ou esfricos (Sclerotium), ou ainda ocorre fragmentao de hifas

(artrocondios ou artrosporos).

Os Coelomicetos e Hyphomicetos tm sido relacionados como formas anamrficas

dos Ascomycotas e Micelia Sterilia com Basidiomycotas.

Os conidiomas podem ser:

Em forma de hifa

Em esporodquio (conidiforos curtos unidos pela base)

Em sinmio (vrios conidiforos longos unidos lateralmente)

Em acrvulo (conidiforos agrupados rompe o tecido do hospedeiro

Em picndio (envoltrio globoso contendo os condios)

A maioria das doenas em plantas no Brasil, pas com caractersticas de clima

tropical a subtropical, causada por fungos da classe dos Fungos Mitospricos. So

alguns exemplos de doenas: antracnose em feijoeiro (Colletotrichum lindemuthianum)

(Figura ), brusone em trigo (Magnaporthe grisea), mancha de alternaria em algodo

(Alternaria macrospora), mancha parda em soja (Septoria glycines), mancha-preta-doscitros (Guignardia citricarpa), murcha de fusarium em feijoeiro (Fusarium oxysporum f.

sp. phaseoli), podrido seca em mangueira (Lasiodiplodia theobromae), dentre muitas

outras e fungos de armazenamento como espcies dos gneros Aspergillus e Penicillium.

26

Figura . Antracnose em feijoeiro, causado por Colletotrichum lindemuthianum. A. Planta

com antracnose. B. Corpo de frutificao, acrvulo com massa de esporos e C. Esporos.

Bactrias Fitopatognicas: so microrganismos procariotos, apresentam membrana

celular, ribossomos citoplasmticos 70S e regio nuclear no limitada por membranas. So

do tipo bastonetes curtos, normalmente, apresentam dimenso muito reduzida, de 1,0 a 5,0

m de comprimento a 0,5 a 1,0 m de largura, a maioria. Numa planta hospedeira, a sua

multiplicao muito rpida.

Classificao: as bactrias fitopatognicas so classificadas pela nomenclatura

binomial, dentro de gnero e espcie, ou at de subspcies, podendo ainda ir at patovares,

raas e bitipos, estes envolvem biovar, lisotipo e serotipo. As bactrias podem ser

identificadas por critrios morfolgicos, fisiolgicos, colorao diferencial, patognicos,

bioqumicos, sorolgicos e genticos.

Nas categorias patovar e raa, so consideradas as capacidades de causar doena em

hospedeiro especfico. Patovar quando a bactria causa doena numa espcie de planta

hospedeira, como exemplo Xanthomonas axonopodis pv. glycines, causa a doena pstula

bacteriana em soja. Raa quando h variao ao nvel de patovar, como raas de

Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria, que causa a mancha bacteriana em tomateiro.

Biotipos so identificados dentro de espcies ou patovares e so definidos pelas

caractersticas no patognicas. So usados testes apropriados, bioqumicos ou fisiolgicos.

Lisotipo a classificao realizada atravs da lise das clulas bacterianas por vrus

bacterifagos.

Sorotipos so identificados com antissoros especficos.

27

Sobrevivncia das bactrias fitopatognicas: podem sobreviver no hospedeiro

como patgeno ou residente, ou sem o hospedeiro como saprfita.

As bactrias como patgenos ocorrem nas leses causadas pela colonizao dos

tecidos da planta hospedeira, assim como nas hospedeiras alternativas, onde sobrevivem na

ausncia da cultura. As bactrias podem tambm sobreviver em material propagativo das

culturas, como sementes, tubrculos, bulbos, rizomas e estacas. Isso demonstra a

importncia do uso de material isento de patgeno na instalao de uma cultura.

A sobrevivncia das bactrias como residentes, epifiticamente no hospedeiro,

depende das condies favorveis ao seu desenvolvimento. Podem sobreviver tanto na

parte area como na parte subterrnea das plantas; ficam mais no filoplano, na superfcie

das folhas, onde h mais nutrientes e gua. A gemosfera muito propcia s bactrias, que

vo acompanhando as novas brotaes. Na rizosfera, as bactrias encontram os exsudados

das razes, ricos em nutrientes s bactrias.

As bactrias sobrevivem como saprfitas em restos culturais e na matria orgnica

do solo. As bactrias dos gneros Ralstonia e Agrobacterium so habitantes naturais do

solo, mantendo-se viveis por longo perodo nesse ambiente, porm a maioria das espcies

patognicas sobrevive por pouco tempo no solo, alm de apresentar reduo da populao

na ausncia do hospedeiro ou restos culturais, nesses casos, pela competio com a

microflora local.

Disseminao da bactria: para serem disseminadas na planta ou para outras

plantas na cultura, h necessidade de se diluir a massa sua mucilaginosa, formada por

componentes da cpsula, onde as clulas bacterianas esto imersas. A gua constitui-se no

principal fator para essa ao, como agente de disperso das bactrias, na superfcie das

folhas, nas formas de orvalho, chuva ou gua de irrigao.

As bactrias penetram no tecido da planta por ferimentos ou aberturas naturais. So

disseminadas atravs de respingos de gua, de uma planta a outra, ou os respingos contendo

as clulas bacterianas so levadas pelo vento a uma distncia maior. A gua pode tambm

disseminar a bactria ao nvel do solo, de uma rea contaminada a outra ainda isenta do

patgeno.

Outros agentes: sementes, tubrculos, gemas, bulbos, rizomas e estacas so outros

exemplos de vias de disseminao das bactrias, a curtas e longas distncias. Essas vias tm

sido causas de introduo de patgenos exticos no Pas.

28

O homem tambm pode disseminar ou transmitir bactrias, atravs de ferramentas

usadas em aes como desbrota, poda, corte e enxertia. Ao usar numa planta infectada,

doente, a ferramenta contaminada com a bactria, que inoculada na prxima planta onde

a mesma utilizada sem a devida limpeza e esterilizao.

Os insetos constituem-se em agentes disseminadores de bactrias ao se

contaminarem numa planta e migrar para outra sadia. H tambm a relao especfica

inseto como vetor de patgenos habitantes de xilema ou floema.

Infeco: as bactrias infectam as plantas atravs de ferimentos ou aberturas

naturais.

Os ferimentos podem ser provocados por vrios modos, como atrito entre as partes

vegetais, partculas levadas pelo vento, ao de insetos, caros e nematides, prticas como

poda, enxertia, desbrota, ferramentas e emisso de razes.

As aberturas naturais como hidatdios, estmatos, nectrios e estigmas favorecem

a entrada das bactrias, pois apresentam comunicao entre as partes internas e externas das

plantas. Os estmatos so as principais estruturas de penetrao das bactrias.

Colonizao: aps a penetrao, as bactrias se movem, se multiplicam no tecido

da planta e ocorre a colonizao de tecidos prximos, principalmente os espaos

intercelulares e os vasos condutores. So envolvidos formao de enzimas, hormnios e

toxinas, que desorganizam a estrutura celular para a liberao de componentes necessrios

para o metabolismo da bactria.

Seguem alguns exemplos de doenas bacterianas e agentes causais:

Murcha bacteriana em batata e tomate - Ralstonia solanacearum

Crestamento bacteriano comum em feijo - Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli

Mancha angular em algodo - Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum

Pstula bacteriana em soja - Xanthomonas axonopodis pv. glycines (Figura )

Huanglonbing em citros - Candidatus Liberibcter asiaticus

Cancro bacteriano em tomate - Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

Mancha bacteriana em alface - Pseudomonas cichorii

Podrido mole da batata - Erwinia carotovora

Podrido mole em cebolinha - Pectobacteriumcarotovorum subsp. Carotovorum

Clorose variegada em citros - Xylella fastidiosa

29

Murcha de curtobacterium em feijo - Curtobacterium flaccunfaciens pv.

flaccunfaciens (Figura )

Figura 12. Doenas bacterianas. A. Murcha de curtobacterium em feijo (Curtobacterium

flaccunfaciens pv. flaccunfaciens). B. Cultura da bactria em meio de cultura

Nutrient Agar. C. Pstula bacteriana em soja (Xanthomonas axonopodis pv.

glycines).

Virus e Viroides: so menores que as bactrias e para sua visualizao utilizado

microscpio eletrnico de transmisso. Seu tamanho medido em nanmetro. O vrus da

tristeza dos citros (CTV) um dos maiores vrus de plantas e mede em torno de 10 a 12 m

de dimetro e de 700 a 2.000 m de comprimento.

Os vrus so nucleoprotenas e seus cidos nucleicos, DNA e RNA so cercados por

uma capa proteica. Os vrus podem ser ou no encapsulados por camada lipdica. As

formas dos vrus variam de esfricos, alongados a bastonetes curtos e podem ser rgidos ou

flexveis.

Os vrus so muito sensveis s condies ambientes como luz e calor, ou podem ser

estveis nas diversas condies ambientes. So parasitas obrigatrios, s sobrevivem em

plantas hospedeiras.

As disseminaes dos vrus so atravs de brotaes, enxertias, ferimentos, insetos,

resduos de plantas infectadas, sementes e plen, caros, organismos habitantes do solo

(nematoides, fungos e protozorios).

Os viroides so semelhantes aos vrus, porm possuem fitas de DNA desnudas, sem

capa proteica.

Seguem alguns exemplos de doenas virticas e agentes causais:

30

Necrose da haste da soja - Cawpea mild mottle virus (CMMoV) (Figura )

Mosaico dourado do feijoeiro - Bean golden mosaic vrus (BGMV) (Figura )

Mosaico severo do caupi - Cawpea severe mosaic vrus (CPSMV)

Vrus do enrolamento das folhas em batata - Potato leaf roll vrus (PLRV)

Vira-cabea em tomate - Vrias espcies de tospovirus: Tomato spotted wilt virus

(TSWV), Tomato Chlorotic spot virus (TCSV), Groundnut ringspot virus (GRSV)

e Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV).

Figura 13. Doenas virticas. A. Necrose da haste da soja - Cawpea mild mottle virus

(CMMoV); B. Mosaico dourado do feijoeiro - Bean golden mosaic vrus (BGMV).

Fitoplasmas e Espiroplasmas: so procariotos, sem parede celular.

Os fitoplasmas so bem menores que as bactrias, com tamanho varivel de 200 a

800 m. Seu cultivo em meio de cultura ainda no foi possvel, o seu desenvolvimento no

floema e hemolinfa. A sua reproduo atravs da fisso celular, brotamento ou

gemulao.

Os fitoplasmas, no Brasil, tm causado doenas como enfezamento do milho,

brcolis, couve-flor e repolho, a sndrome do amarelecimento foliar da cana-de-acar por

um complexo de associao com vrus, vira-cabea do mamoeiro, superbrotamento da

abbora, begnia, berinjela, crotalria, hibisco, mandioca, maracujazeiro, margaridinha,

primavera e chuchu, clice gigante do tomateiro e enfezamento vermelho em milho (maize

bush stunt phytoplasma).

As doenas causadas por fitoplasmas em plantas esto largamente disseminadas nas

regies produtoras, de clima tropical, subtropical e temperado.

Os espiroplasmas so procariotos sem parede celular e de forma espiralada. Os

filamentos helicoidais apresentam tamanho varivel de 2 a 5 m de comprimento e de 0,15

a 0,20 m de dimetro e podem ser cultivados em meio de cultura.

31

No Brasil, ocorre a doena enfezamento plido em milho, causada por Spiroplasma

Kunkelii, transmitida pela cigarrinha Dalbulus maidis.

Fitomonas: pertencem ao grupo de protozorios flagelados tripanosomatdeos, so

visualizados ao microscpio de luz, so fusiformes, muitos medindo de 10 a 20 m x 1 a 2

m e pode ser cultivado em meio de cultura.

So conhecidas vrias doenas causadas por fitomonas, como murcha de fitomonas

em palmeira, causada por Phytomonas sp, mortes em palmeira imperial e pupunha,

coqueiros, dendezeiros, causadas por Phytomonas staheli e transmitido pelo percevejo

Lincus lobuliger,

1.3 PRINCPIOS DE CONTROLE DE DOENAS DE PLANTAS

O objetivo prtico da Fitopatologia o controle das doenas das plantas, que podem

causar enormes prejuzos. Estima-se que 30% da produo agrcola mundial so perdidos

anualmente por problemas fitossanitrios. O controle das doenas de plantas deve ser

integrado a todos os outros fatores que compem a produo: clima, variedade, adubao,

tratos culturais, plantas daninhas, pragas e outros.

Os mtodos de controle foram agrupados em cinco princpios biolgicos gerais,

conhecidos como princpios de Whetzel: excluso: preveno da entrada de um patgeno

em uma rea ainda no infestada; erradicao: eliminao de um patgeno de uma rea;

proteo: utilizao de uma barreira que impea o contato entre as partes suscetveis do

hospedeiro e do patgeno; imunizao: uso de plantas resistentes s doenas, em reas

infestadas pelo patgeno e terapia: restabelecer a sanidade de uma planta infectada pelo

patgeno. Cada um desses princpios atua em uma fase do ciclo das relaes patgenohospedeiro: a excluso interfere na disseminao, a erradicao na sobrevivncia, a

proteo, na fase anterior infeco, a imunizao na infeco e colonizao e a terapia na

fase posterior infeco.

H tambm o princpio da regulao, quando se realizam modificaes no ambiente

para o controle de doenas.

32

Controle de doenas de plantas baseado no princpio da evaso

As principais medidas de controle baseadas na evaso so escolha de rea sem a

presena do patgeno, ou no caso de presena, tomar medidas de prticas culturais, e

escolha de regio ou poca com clima desfavorvel ao patgeno.

Um exemplo uma tecnologia desenvolvida no IAC, que o plantio de maracuj no

campo, utilizando mudas produzidas em viveiros com 1,50 m (Figura 5). Assim, evita-se a

contaminao precoce com o virus CABMV (Cowpea Alphid-borne Virus), que pode

inviabilizar a cultura. Com essa tecnologia, os produtores de maracuj da regio de

Presidente Prudente, SP atingem mais de 40% de acrscimo na produtividade, alm da

reduo em at 90% de aplicao de defensivos agrcolas na fase inicial da cultura (Narita e

Yuki, 2012; comunicao pessoal).

Figura

14. Produo de mudas altasBe sadias de maracuj, em viveiro (A) e transplantadas

A

no campo (B). Fonte: YUKI, V.A.

A

Controle de doenas de plantas baseado no princpio da excluso

Neste mtodo de controle de doenas evita-se a entrada do patgeno no pas ou

numa regio. A preveno da entrada e estabelecimento de um patgeno em uma rea

isenta feita por medidas quarentenrias, regulamentadas em legislaes fitossanitrias

promulgadas por rgos governamentais.

O departamento de Sanidade Vegetal do Ministrio da Agricultura, Pecuria e

Abastecimento MAPA o responsvel pela regulamentao fitossanitria nacional e

cumprimento da legislao vigente. A Instruo Normativa, que trata das pragas

33

quarentenrias, define as pragas como todos os seres, insetos, caros, fungos, bactrias,

nematoides ou vrus, capazes de impingir danos s plantas e prejuzos irreparveis aos

agricultores e economia. Elas so divididas em Pragas Quarentenrias A1e A2. Pragas

Quarentenrias A1 so aquelas no presentes no pas, porm com caractersticas de serem

potenciais causadores de importantes danos econmicos, se introduzidas. Pragas

Quarentenrias A2 so aquelas de importncia econmica potencial, j presentes no pas e

que ainda no se encontram amplamente distribudas e que possuem programa oficial de

controle.

No site do MAPA encontra-se a lista de pragas quarentenrias A1 e A2:

http://www.institutohorus.org.br/download/marcos_legais/Instrucao_Normativa_SDA_n_38_de_14

_de_Outubro_de_1999.htm

A falha na fiscalizao e a no conscientizao de indivduos que introduzem

materiais, sem passar por avaliao fitossanitria ou, por quarentena, nos casos de

introduo de materiais com finalidade de pesquisa, j tem causado srios danos s culturas

brasileiras, como os casos da mosca branca, que transmite viroses a muitas culturas (Figura

6), do cancro ctrico, dentre outros.

Figura 15. Mosca branca e transmisso de doena. A. Mosca branca e B. Mosaico dourado

A

em feijoeiro. Fonte: YUKI, V.A.

34

Introduzido o patgeno, porm se restrito numa regio, fica proibido o trnsito de

material dessa regio a regies onde esse patgeno ainda no est presente, como medida

de excluso.

Sementes e mudas de plantas podem ser portadoras de patgenos, sendo eficientes

em preserv-los viveis por muito tempo, como podem introduzi-los e dissemin-los numa

rea indene. A maioria dos patgenos de plantas transmitida ou transportada pelas

sementes.

O uso de sementes e mudas sadias uma medida eficaz de controle de doenas,

evitando tambm o aumento do inculo primrio numa rea onde j ocorre o patgeno. O

fungo C. lindemuthianum, que causa a antracnose em feijoeiro, transmitido pela semente

contaminada (Figura 7). Como, no campo, a sua disseminao difcil devido dificuldade

de ser liberado do tecido infectado, a utilizao de sementes sadias uma das mais

importantes formas de controle da doena em locais no infestados pelo patgeno.

Figura 16. Sementes de feijo portadoras de Colletotrichum lindemuthianum, fungo

causador da doena antracnose.

Controle de doenas de plantas baseado no princpio da erradicao

A eliminao completa de um patgeno de um a regio s vivel economicamente

quando ocorre em uma rea pequena e s possvel quando o patgeno tem um espectro

restrito de hospedeiros e baixa capacidade de disseminao.

A erradicao consiste em eliminar plantas ou partes de plantas doentes. No Estado

de So Paulo, essa medida tem sido adotada no controle do cancro ctrico, causada pela

bactria Xanthomonas citri subsp. citri.

35

Exemplo mais recente, o huanglongbing, conhecido como greening, considerado

como a pior e mais devastadora doena em citros ao nvel mundial; essa doena causada

por espcies de bactria do gnero Candidatus.

Em

(http://www.fundecitrus.com.br/doencas/10-Greening)

encontram-se

informaes detalhadas sobre a doena huanglongbing.

No Brasil, foi relatado inicialmente no Estado de So Paulo, em 2004 (Carvalho e

Machado, 2004) e de acordo com FUNDECITRUS (2011), de 2005, ano em que teve inicio

o controle do HLB por meio da erradicao de plantas infectadas, at julho de 2011, s no

estado de So Paulo, mais de 12 milhes de rvores de laranja foram erradicadas com

sintomas da doena. Segundo relato dos produtores, desde que o relatrio de inspees

passou a ser exigido pela CDA, em 2005, 26,7 milhes de plantas foram arrancadas devido

doena (http://www.fundecitrus.com.br/comunicacao/noticias/integra).

Controle de doenas de plantas baseado no princpio da regulao

Doenas abiticas e biticas podem ser controladas pelo princpio da regulao,

pela manipulao dos fatores ambientes envolvidos no sistema. Este princpio mais fcil

de ser empregado para doenas abiticas.

Nas doenas abiticas, causadas por deficincias nutricionais, o suprimento com o

nutriente em falta e condies adequadas ao desenvolvimento da planta pode restabelecer a

normalidade da cultura. Um dos casos a deficincia de clcio em tomate e pimento, que

causa o sintoma de podrido apical no fruto. Outro exemplo a deficincia de boro nas

crucferas couve-flor, repolho e nabo.

Esses distrbios podem ser evitados pela adubao balanceada com macro e

micronutrientes, que deve ser baseada na anlise do solo e no histrico das adubaes na

rea; o excesso de aplicao, principalmente de micronutrientes pode causar problemas de

fitotoxicidade (sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br).

Em doenas biticas, o controle pelo princpio da regulao pode ter maior sucesso

em ambientes mais restritos, como em cultivos protegidos, pela maior facilidade em

controlar os fatores ambientes temperatura e umidade (Figura 9). Pode tambm ser aplicado

em controle de doenas ps-colheita e sementes, pela refrigerao dos produtos.

36

Figura 17. Produo de hortalias em cultivo protegido, maior facilidade no controle de

doenas pelo princpio da regulao.

Para o cultivo em maior escala, os distrbios relacionados a condies climticas

podem ser amenizados com o plantio em poca adequada para cada cultivar e escolha da

rea de plantio (sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br).

O manejo da irrigao pode auxiliar no controle de algumas doenas. No caso de

doenas dependentes do excesso de umidade do solo como damping off, o controle pode ser

feito com a diminuio da irrigao. Para o controle de podrido cinzenta do caule do

feijoeiro, que favorecida por falta de umidade, pode-se utilizar a irrigao para que haja

um suprimento hdrico adequado.

Controle de doenas de plantas baseado no princpio da proteo

O princpio da proteo no controle de doenas est bem relacionado proteo

qumica para evitar o desenvolvimento da doena. So utilizados fungicidas ou

bactericidas, visando atingir os patgenos e acaricidas ou inseticidas, tendo como alvo os

vetores. O produto deve estar preferencialmente no tecido da planta antes do patgeno

atingir seu alvo para se desenvolver. Muitas culturas dependem desse tipo de controle de

doenas.

Como no caso da ferrugem asitica da soja, causada pelo fungo Phakopsora

pachyrhizi, o controle por fungicidas, mesmo sistmicos, deve ser preventivo, para se obter

melhor resultado, melhor eficincia de controle. Nessa doena, no se pode perder o

momento certo de aplicao, seguindo corretamente as recomendaes do fabricante do

fungicida, deve-se atingir bem o alvo, com cobertura ideal. Perdendo-se o momento certo

37

de aplicao, so altas as perdas na produtividade, assim como na qualidade do produto

colhido (Figura 8).

B

A

Figura 18. Cultura de soja e ferrugem asitica, causada por Phakopsora pachyrhizi. A.

Cultura sadia, sem ferrugem; B. Cultura que perdeu o momento certo de

aplicao de fungicida; C. Danos na formao de vagens; D. Gros de cultura

sadia; E. Perdas na qualidade dos gros.

Controle de doenas de plantas baseado no princpio da imunizao

Este mtodo de controle de doenas de plantas o mtodo ideal de controle pelo

baixo custo ao produtor e facilidade de adoo.

Na imunizao gentica, o patgeno, ao atingir o hospedeiro imunizado, com maior

ou menor nvel de resistncia, na interao patgeno-hospedeiro, induz a reao deste

atravs da ativao de mecanismos naturais de defesa.

38

Cultivares resistentes a patgenos podem ser desenvolvidas atravs da incorporao

de genes de resistncia ao patgeno e ou s raas do patgeno. Com essa tecnologia, so

controladas muitas doenas de difcil controle, causadas por fungos, bactrias, vrus e

outros fitopatgenos.

No programa de melhoramento gentico do feijoeiro, do Instituto Agronmico

(IAC), so incorporados genes de resistncia aos patgenos causadores das doenas

antracnose,

murcha-de-fusarium,

crestamento

bacteriano

comum,

murcha-de-

curtobacterium, mosaico comum e mosaico dourado. Cultivares de feijo com resistncia a

algumas doenas foram lanadas, como IAC-Una, IAC-Alvorada, IAC-Diplomata, IACGalante, IAC-Harmonia, IAC-Boreal, IAC-Jabola, IAC-Esperana, IAC-Formoso, dentre

outras (http://www.iac.sp.gov.br/areasdepesquisa/graos/feijao.php).

Outra forma de imunizao a resistncia induzida por agentes biticos como

microrganismos viveis ou inativados, ou agentes abiticos como o cido acetilsaliclico. A

resposta da planta pode ser o acmulo de fitoalexinas (compostos txicos aos fungos e

bactrias) que protegem a planta contra infeces subsequentes por patgenos.

Um dos exemplos mais bem sucedidos de premunizao ou proteo cruzada um

processo desenvolvido no IAC, de inoculao em laranja pera de uma estirpe fraca do vrus

da tristeza dos citros para proteo contra as estirpes fortes desse vrus. Em 2008 foi

estimada a existncia de 70 milhes de rvores dessa variedade premunizadas plantadas no

Estado de So Paulo e Minas Gerais.

Controle de doenas de plantas baseado no princpio da terapia

A terapia de uso bastante restrito para o controle de doenas em fitopatologia, por

limitaes econmicas e tcnicas. H exemplos como uso de fungicidas sistmicos, uso de

tetraciclina para recuperao de plantas infectadas por fitoplasmas, tratamento trmico de

toletes de cana de acar para o controle de raquitismo de soqueira.

Literatura consultada

AMORIM, L.; REZENDE, J.A.M.; BERGAMIN FILHO, A. (Editores). Manual de

Fitopatologia: Princpios e Conceitos. 4. ed. Volume 1 Piracicaba, SP: Ceres, 2011. 704p.

CALDAS, E.D.; SILVA, S.C.; OLIVEIRA, J.N. Aflatoxinas e ocratoxina A em alimentos e

riscos para a sade humana. Rev. Sade Pblica 2002. 36 (3): 319-323. www.fsp.usp.br/rsp

39

CARVALHO, S.A.; MACHADO, M.A. First report of the causal agent of huanglongbing

(Candidatus Liberibacter asiaticus) in Brazil. Plant Disease 88: 1382. 2004.

CEPLAC. Fitomonas no coqueiro: saiba como controlar esta doena.

www.ceplac.gov.br/radar/fitomonas%20no%20coqueiro.pdf

em

cache.

Acesso

em

01/09/2013.

ciencialivre.pro.br/media/bc354917a20b3bf4ffff83a2ffffd524.pdf Em cache

http://wiki.pestinfo.org/wiki/Diaporthe_aspalathi Acesso em 20/08/2013.

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Tomate/TomateIndustrial/doen

cas_fisiol.htm Acesso em 20/08/2013.

http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/ferrugem-asiatica-ja-causouprejuizos-de-us-25-bilhoes-na-lavoura-de-soja Acesso em 20/08/2013.

http://www.knowmycotoxins.com/pt/ppoultry.htm Acesso em 23/08/2013.

MICHERFF, S.J. Fundamentos de fitopatologia. Universidade Federal Rural de

Pernambuco. 150p. 2001.

Nascimento, J.S. NOES BSI CAS SOBRE FUNGOS. www.cca.ufsc.br/labfitop/20111/Fungos%20-%20Noes.pdf Em cache. Acesso em 28/08/2013.

YORINORI, J.T. Cancro da haste da soja. Londrina: EMBRAPA-CNPSO, 1990. 8p.

(EMBRAPA CNPSO, Comunicado tcnico, 44).

Literatura Recomendada

AGRIOS, N.G. Plant Pathology. 5th ed. Elsevier Academic Press. 922p. 2005.

AMORIM, L.; REZENDE, J.A.M.; BERGAMIN FILHO, A. (Editores). Manual de

Fitopatologia: Princpios e Conceitos. 4. ed. Volume 1 Piracicaba, SP: Ceres, 2011. 704p.

Brioso, P.S.T. Fungos fitopatognicos. www.fito2009.com/fitop/Micologia1237.pdf Em

cache

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/bioclassifidosseresvivos.php

Você também pode gostar

- Ciclo Das Relações Patógeno-HospedeiroDocumento4 páginasCiclo Das Relações Patógeno-HospedeiroAgrovale Projetos agropecuários e ambientaisAinda não há avaliações

- Oss Jatista - ModeloDocumento2 páginasOss Jatista - ModeloMarcelo PaladiniAinda não há avaliações

- DSDDocumento881 páginasDSDONLINE 01100% (1)

- Toxicologia Forense - CompletoDocumento39 páginasToxicologia Forense - CompletoMyllena AlvesAinda não há avaliações

- 6 - Ciclo Da Relação Patógeno HospedeiroDocumento61 páginas6 - Ciclo Da Relação Patógeno HospedeiroSaulo Saturnino SouzaAinda não há avaliações

- Ciclo Das Relacões Patógeno - HospedeiroDocumento12 páginasCiclo Das Relacões Patógeno - HospedeiroÉrica MatosAinda não há avaliações

- Introdução Etiologia Sintomatologia Das Doenças de PlantasDocumento65 páginasIntrodução Etiologia Sintomatologia Das Doenças de PlantasMaria Eduarda FialhoAinda não há avaliações

- Aula de Sanidade Vegetal UzDocumento62 páginasAula de Sanidade Vegetal UzCastigo Agostinho Castigo JemusseAinda não há avaliações

- 5 - Doenças de Plantas e Postulado de KochDocumento31 páginas5 - Doenças de Plantas e Postulado de KochSaulo Saturnino SouzaAinda não há avaliações

- Resumo MicologiaDocumento11 páginasResumo MicologiaPatricia SousaAinda não há avaliações

- Aula 2Documento22 páginasAula 2Diogo CesarAinda não há avaliações

- Fungos - Reino Monera - ResumoDocumento6 páginasFungos - Reino Monera - ResumoSheila OliveiraAinda não há avaliações

- Apostila de Fitopatologia IIDocumento38 páginasApostila de Fitopatologia IIadrianoantoniotonell100% (2)

- Etiologia de Doenças de PlantasDocumento30 páginasEtiologia de Doenças de PlantasVanessa StambergAinda não há avaliações

- Trabalho de FitopatologiaDocumento10 páginasTrabalho de FitopatologiaAndré MendesAinda não há avaliações

- Aula 4 Reino FungiDocumento34 páginasAula 4 Reino FungiMapleAinda não há avaliações

- AGENTES CAUSAIS DE DOENÇAS DE PLANTAS - Aula 03Documento33 páginasAGENTES CAUSAIS DE DOENÇAS DE PLANTAS - Aula 03Thiago Araujo SagaroAinda não há avaliações

- Apresentação BS Do 2 Grupo Myxobionta - PPTX 2023Documento19 páginasApresentação BS Do 2 Grupo Myxobionta - PPTX 2023George Da JosinaAinda não há avaliações

- 18 - Classificao de Doenas Infecciosas e Grupos de MacNewDocumento7 páginas18 - Classificao de Doenas Infecciosas e Grupos de MacNewElias GomesAinda não há avaliações

- FungosDocumento4 páginasFungosandre TavaresAinda não há avaliações

- Fungos FitopatógenosDocumento22 páginasFungos Fitopatógenosdércio nevesAinda não há avaliações

- Aula de ParasitologiaDocumento80 páginasAula de ParasitologiaFrancisco FranciscoAinda não há avaliações

- Grupo 6 Doenças Da Soja IDocumento44 páginasGrupo 6 Doenças Da Soja IAlana ClementeAinda não há avaliações

- Seminário Protistas e Fungos - MaláriaDocumento16 páginasSeminário Protistas e Fungos - MaláriaLuana Guedes FerreiraAinda não há avaliações

- GABARITO - Atividade Revisão AV2Documento7 páginasGABARITO - Atividade Revisão AV2Julio BerwangerAinda não há avaliações

- Assunto 1 Prova Doenças ParasitáriasDocumento21 páginasAssunto 1 Prova Doenças ParasitáriasJoffre Thomaz RamalhoAinda não há avaliações

- Ciclo Das Relações Patógeno-HospedeiroDocumento35 páginasCiclo Das Relações Patógeno-HospedeiroRo Alves100% (1)

- Célula Eucariota - FungosDocumento131 páginasCélula Eucariota - FungosJANDSON JUNIOR FERREIRA ALVES DE CATSROAinda não há avaliações

- Aula Teorica 04 Etiologia e Ciclo Das Relacoes Patogeno HospedeiroDocumento84 páginasAula Teorica 04 Etiologia e Ciclo Das Relacoes Patogeno HospedeiroEdmilson Lopes Jr.Ainda não há avaliações

- Para Ajudar Nos Estudos - MIDocumento8 páginasPara Ajudar Nos Estudos - MIgdsmartins6Ainda não há avaliações

- Resumo JulietaDocumento7 páginasResumo JulietaRicardo CorreaAinda não há avaliações

- FitoDocumento17 páginasFitogislaineAinda não há avaliações

- MicologiaDocumento36 páginasMicologiakellen_paganiAinda não há avaliações

- Resumo P2Documento8 páginasResumo P2Gabriel RochaAinda não há avaliações

- Aula FungosDocumento72 páginasAula FungosKristine JéssicaAinda não há avaliações

- Text. FungiDocumento4 páginasText. FungiBarbara UchihaAinda não há avaliações

- Prova Teorica MicoDocumento9 páginasProva Teorica MicoLuiz GuilhermeAinda não há avaliações

- Aula 4. Ciclos Das Relações Patxhosp NovaDocumento52 páginasAula 4. Ciclos Das Relações Patxhosp NovaLucivaldoferraz0% (1)

- Aula de Parasitologia e FitopatologiaDocumento64 páginasAula de Parasitologia e FitopatologiaFrancisco FranciscoAinda não há avaliações

- Apresentação-O Papel Dos Fungos No Controle de FitonematoidesDocumento11 páginasApresentação-O Papel Dos Fungos No Controle de FitonematoidesNATHÁLIA NASCIMENTO GUIMARÃESAinda não há avaliações

- Benê - FUNGOS E MICOTOXINAS - Bene 13.05.20202Documento24 páginasBenê - FUNGOS E MICOTOXINAS - Bene 13.05.20202Lívia BentoAinda não há avaliações

- Questionário FITODocumento10 páginasQuestionário FITOfelipenativa04Ainda não há avaliações

- Etiologia e Classificacao de PatogenosDocumento57 páginasEtiologia e Classificacao de PatogenosengmedocupacionalsafetyAinda não há avaliações

- Classificação de Doenças de PlantasDocumento3 páginasClassificação de Doenças de PlantasSilvia BarbosaAinda não há avaliações

- Apost. Microbiologia e ParasitologiaDocumento21 páginasApost. Microbiologia e ParasitologiaEsdras TrindadeAinda não há avaliações

- Blue and White Professional Science Project PresentationDocumento10 páginasBlue and White Professional Science Project Presentationjuniorfreittas.gptAinda não há avaliações

- Patógenos (Slide)Documento5 páginasPatógenos (Slide)cadastro sitesAinda não há avaliações

- Ciclo Das Relações Patógeno - HospedeiroDocumento29 páginasCiclo Das Relações Patógeno - HospedeiroMáicon Luiz KilppAinda não há avaliações

- FUNGOSDocumento9 páginasFUNGOSViviVianaAinda não há avaliações

- Aula 1. Microbiologia 2Documento29 páginasAula 1. Microbiologia 2camilarangel32Ainda não há avaliações

- Ordem UredinalesDocumento20 páginasOrdem UredinalesRaul CoutinhoAinda não há avaliações

- FITOBACTÉRIASDocumento3 páginasFITOBACTÉRIASAgrovale Projetos agropecuários e ambientaisAinda não há avaliações

- SumárioDocumento12 páginasSumárioOrnede ParielaAinda não há avaliações

- Imporatancia Dos FungosDocumento42 páginasImporatancia Dos FungosEffafydAinda não há avaliações

- 2 - Estruturas ReprodutivasDocumento59 páginas2 - Estruturas ReprodutivasSaulo Saturnino SouzaAinda não há avaliações

- Doenças Casusadas Por FungospdfDocumento17 páginasDoenças Casusadas Por Fungospdfsaul.verasAinda não há avaliações

- Fungos IiDocumento21 páginasFungos IiImerson Alberto AlfaneAinda não há avaliações

- Ufcd 10156Documento49 páginasUfcd 10156Susana CorreiaAinda não há avaliações

- FungosDocumento55 páginasFungosquel04100% (1)

- Resumo Parasitologia Izakiel ReisDocumento8 páginasResumo Parasitologia Izakiel Reisreis.izakielAinda não há avaliações

- Temática - Ciências da Vida - MicrorganismoNo EverandTemática - Ciências da Vida - MicrorganismoAinda não há avaliações

- Atividade4 ModeloDocumento4 páginasAtividade4 ModeloAlvaro Assis100% (1)

- Ficha de Anamnense - Capilar Terapia PDFDocumento2 páginasFicha de Anamnense - Capilar Terapia PDFALEXANDRE PAREJO100% (2)

- Relato de ExperiênciaDocumento8 páginasRelato de Experiênciadanielle fsserpaAinda não há avaliações

- 1588622494Manual-Desinfeccao 2 PDFDocumento21 páginas1588622494Manual-Desinfeccao 2 PDFClaudia Bortolotto AmaralAinda não há avaliações

- Estresse Ocupacional by Jean Marras and Henrique Veloso (Auth.)Documento157 páginasEstresse Ocupacional by Jean Marras and Henrique Veloso (Auth.)Concurseiro Botafoguense Petralha100% (1)

- Astrosorb Pharma FispqDocumento8 páginasAstrosorb Pharma FispqCynthia AcciolyAinda não há avaliações

- Ultrasolv T-19 - FISPQDocumento8 páginasUltrasolv T-19 - FISPQYuri SouzaAinda não há avaliações

- Lamina de Cobertura - OdontoDocumento1 páginaLamina de Cobertura - OdontoParcerias Mudando HistóriasAinda não há avaliações

- Seção 4Documento41 páginasSeção 4Eduarda QuartinAinda não há avaliações

- Fluxo Inicial Covid HC 2021Documento1 páginaFluxo Inicial Covid HC 2021Marina Gonçalves MendesAinda não há avaliações

- Pop CongelaçãoDocumento2 páginasPop CongelaçãodrlayanagomesAinda não há avaliações

- Folder Abril VerdeDocumento2 páginasFolder Abril VerdeLindomarAinda não há avaliações

- 2 - POP - Esfregaço SanguíneoDocumento5 páginas2 - POP - Esfregaço SanguíneoIBIO nascimento fontanaAinda não há avaliações

- Exerese de Cisto VaginalDocumento1 páginaExerese de Cisto VaginalTiago SoaresAinda não há avaliações

- A Família Da Máfia Difiore 01-Fantasma-Revisão GLH 2022Documento238 páginasA Família Da Máfia Difiore 01-Fantasma-Revisão GLH 2022Kesia LopesAinda não há avaliações

- Transtorno Do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Do Déficit de Atenção E..Documento10 páginasTranstorno Do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Do Déficit de Atenção E..Drive LothusAinda não há avaliações

- Prova Técnico de Radiologia Tipo 2Documento15 páginasProva Técnico de Radiologia Tipo 2Thiago AraujoAinda não há avaliações

- AULA - Ponto 2 Anomalias Cromossomicas PDFDocumento48 páginasAULA - Ponto 2 Anomalias Cromossomicas PDFVictor C. PimentelAinda não há avaliações

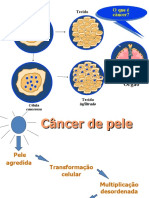

- Slide Cancer de PeleDocumento10 páginasSlide Cancer de Peletay_enf100% (1)

- Tour Obstetricia V 1 R1Documento12 páginasTour Obstetricia V 1 R1Fernanda NessoAinda não há avaliações

- Cisto PilonidalllllDocumento2 páginasCisto PilonidalllllMesmoGirafaAinda não há avaliações

- FISPQ. ECOGRANITO. Rev003-2018Documento8 páginasFISPQ. ECOGRANITO. Rev003-2018Verum AvaliaçõesAinda não há avaliações

- Plano Anual de Ações SegurançaDocumento18 páginasPlano Anual de Ações SegurançaROZI SILVA ROZI100% (1)

- Protocolo de Investigao para Equipe EscolarDocumento2 páginasProtocolo de Investigao para Equipe EscolarDani LemosAinda não há avaliações

- Fispq Polvora r5 18102017Documento8 páginasFispq Polvora r5 18102017Valesca CostantinAinda não há avaliações

- Errata STT Sem atDocumento8 páginasErrata STT Sem atRafael CamaraAinda não há avaliações

- Fispq 112350Documento8 páginasFispq 112350AlysonAinda não há avaliações