Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Erros e Lapsos de Tradução PDF

Erros e Lapsos de Tradução PDF

Enviado por

elisaTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Erros e Lapsos de Tradução PDF

Erros e Lapsos de Tradução PDF

Enviado por

elisaDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Erros e lapsos de tradução ...

141

ERROS E LAPSOS DE TRADUÇÃO:

UM TEMA PARA O ENSINO

Maria Paula Frota

Pontifícia Universidade Católica-Rio

mpfrota@let.puc-rio.br

Resumo: O artigo investiga diferentes tipos e motivações de erros que

podem ser cometidos em um processo tradutório, sempre considerando a

sua relevância no campo do ensino da tradução. A partir de um texto de

Anthony Pym, comenta as noções por ele propostas de erro binário (mis-

take) e erro não-binário (error). A noção de não-binariedade é teoricamente

expandida no sentido de tentar efetuar uma ruptura com a oposição dicotômica

do certo/errado. Com base no estudo de Freud sobre psicopatologias da

vida cotidiana, o trabalho apresenta a freqüente ocorrência de lapsos de

leitura e de escrita na tradução, destacando através deles o papel do

inconsciente em nossas escolhas.

Palavras-chave: erro em tradução, binariedade, não-binariedade, lapsos,

inconsciente.

Abstract: The article investigates different types and motivations of error

in translation, always considering its relevance for translation teaching. Starting

from a text by Anthony Pym, it discusses this author’s notions of mistake

(binary) and error (non-binary). The notion of non-binarity is theoretically

expanded so as to go beyond the dichotomy correct/incorrect. On the basis

of the Freudian study on psychopathologies of everyday life, the article

presents the frequent occurrence of reading and writing lapses in transla-

tion, emphasizing through them the role of the unconscious in our choices.

Keywords: translation error, binarity, non-binarity, lapses, unconscious.

Neste artigo proponho examinar exclusivamente a questão

do erro na tradução, tema que abordei em um trabalho anterior

mais amplo1.

142 Maria Paula Frota

Os diferentes tipos e motivações de erros que podem ocorrer

durante um processo tradutório constituem a meu ver um tópico

importante a ser tratado em um volume que, como este, se volta

para o campo do ensino da tradução.

No que concerne às motivações desses erros, se nos basearmos

na obra freudiana intitulada Sobre a psicopatologia da vida cotidia-

na, publicada em 1901, podemos afirmar que elas são basicamente

duas: a ignorância - ou seja, o desconhecimento acerca de alguma

estrutura lingüística, algum aspecto cultural ou, ainda, alguma in-

formação relativa ao contexto da tradução, como o seu público-

alvo, seu veículo etc. - e um certo fenômeno ou funcionamento

psíquico inconsciente que é muito comum e que redunda no lapso

de língua. Este, além dos sonhos, dos chistes, dos atos falhos e dos

sintomas, consiste em uma manifestação do inconsciente e pode

ocorrer em qualquer operação que envolva a linguagem verbal.

Em relação aos erros cometidos por ignorância, parece não haver

muito o que discutir - erramos porque ignoramos a(s) opção(ões)

tradutória(s) adequada(s). O fato de não suscitar muita discussão

não implica, entretanto, que o erro por ignorância seja um assunto

pouco relevante para se tratar com os alunos. Ao contrário, pare-

ce-me importantíssimo, em qualquer curso introdutório de tradu-

ção, logo de início desmistificar possíveis idealizações de que o

bom tradutor tudo sabe. Cabe mostrar aos alunos como são fre-

qüentes as ocasiões de dúvida e de incompreensão. E mais, temos

de mostrar-lhes a importância de se perceber essa ignorância ou

desconhecimento. Sem essa percepção, corre-se o risco de errar,

pois ela consiste justamente no primeiro passo para a investigação

que nos levará ao esclarecimento e à possibilidade de acertar. Os

alunos de tradução precisam encarar com naturalidade essa situa-

ção de ignorância e desenvolver ao máximo os recursos de consul-

ta ou pesquisa. Precisam ter consciência do benefício da dúvida,

devem ser incentivados a questionar os limites do conhecimento

que supõem ter e a aprender onde e como encontrar informações

que possam ajudar nos seus trabalhos.

Erros e lapsos de tradução ... 143

No livro que publicou em 1993, Anthony Pym relata um erro

que cometeu ao traduzir para o inglês um texto francês, exata-

mente por não ter colocado em dúvida a sua interpretação de mon

petit chou, expressão usada por um senhor ao se dirigir a uma

criança, filha de um amigo. Embora achasse um pouco estranha

a sua tradução, my little cabbage, não desconfiou dela o bastante

para investigar a polissemia de chou. Alguns meses depois, na

França, passou por uma loja que vendia choux à la crème e viu

que se tratava de pequenas tortas que nada tinham a ver com

repolhos. Diz ele: “Eu não tive nenhuma prova de que mon petit

chou de fato se refira às tortas - provavelmente não se refere -,

mas eu tomei consciência de uma ambigüidade no mínimo sufici-

ente para ter mais do que sérias dúvidas sobre a minha interpre-

tação anterior” (1993: 134).2

Antes de entrar no campo do inconsciente, vendo-o como uma

explicação de inúmeros erros que se cometem ao traduzir, con-

vém examinar um outro aspecto fundamental: as noções de

binariedade e não-binariedade, entendidas como qualidades atribu-

íveis a certas escolhas feitas pelo tradutor. Quando digo tratar-se

de um aspecto fundamental, considero não só a relevância dessas

noções em um enfoque mais restrito de escolhas tradutórias erra-

das, como também a sua relevância para uma melhor compreen-

são do papel do inconsciente em nossas escolhas (tradutórias) de

um modo geral.

Como argumentou Pym no livro já referido, em um texto de

chegada pode haver erros binários, que ele denomina mistakes, e

erros não-binários, por ele denominados errors. Os erros binários

são assim qualificados na medida em que implicam uma oposição

radical entre o que é consensualmente tido como certo e o que é

consensualmente tido como errado, a começar pelo próprio autor

do erro. Nesse caso, “uma determinada escolha é errada quando

ela deveria ter sido correta, e não há nuanças entre uma e outra,

não há gradações” (1993: 102). Segundo Pym, embora seja muito

comum na tradução esse tipo de erro e profissionalmente perigoso

144 Maria Paula Frota

lhe dar pouca atenção, ele não consiste em um erro de natureza

propriamente tradutória, mas sim lingüística (ortográfica, grama-

tical, semântica); o tipo de conhecimento que o erro binário con-

traria, explica ele, é muito importante para o tradutor, mas é pres-

suposto na competência tradutória, razão pela qual nas aulas de

tradução não devemos “desperdiçar muito tempo com eles”, dei-

xando que sejam tratados prioritariamente nas aulas de língua

(ibidem, p. 109). Vejamos dois exemplos desse tipo de erro, o pri-

meiro deles relatado e cometido pelo próprio Pym e o segundo,

também por ele apresentado, cometido por alguém que, sem con-

tar com um script, traduziu um filme para legendagem:

Há não muito tempo eu traduzi “un pueblo de 5 mil habitantes”

por “a city with a population of 5 million”, em vez de “a town

with a population of 5,000”. A minha tradução do número foi

terrivelmente errada. Nós poderíamos dizer que o erro foi

“binário”, na medida em que ele envolveu uma escolha entre

uma possibilidade correta e uma errada (“mil” significa “thou-

sand” e não “million”) (ibidem, p. 102).

Na edição de sábado do El País havia uma carta ao editor

sobre a legendagem de uma música num filme. O principal

verso da música era algo como “Butterfly mornings and daffo-

dil afternoons”. O tradutor espanhol tinha posto “Mañanas de

flan de mantequilla”, transformando borboletas em “flan”,

um tipo de creme sólido (feito com manteiga?). Isso é um

erro. É bem compreensível. O tradutor presumivelmente

escutou “fly” como “flan” e então chutou, ou talvez ele

estivesse simplesmente com muita fome (ibidem, p.133).

Cabe observar que os três erros (mistakes) até aqui apresenta-

dos, embora todos binários, não decorrem de uma mesma motiva-

ção. Se por um lado podemos dizer que Pym ignorava usos de chou

que não o da verdura, por outro seria absurdo supor que ele igno-

Erros e lapsos de tradução ... 145

rasse o termo espanhol mil. No primeiro caso, ele não sabia que

ignorava, não sabia que não sabia, e tomou o errado pelo certo; já

no segundo caso, está claro que a motivação do erro foi outra -

segundo o autor seria possível lhe atribuir uma causa lingüística,

alegando que a semelhança entre mil e million provocou uma inter-

ferência, mas para ele a causa real mais provável foi algo como a

entrada da filha de um ano no seu escritório, o que teria perturbado

a sua atenção, levando-o a cometer o erro.

O outro tipo de erro proposto por Pym, o qual denomina error,

é por ele considerado não-binário na medida em que “resulta de

situações em que não há uma separação nítida entre certo e erra-

do. Por exemplo, el monte pode traduzir the bush, mas não sem-

pre” (ibidem, p.102). Para ele, todos os erros propriamente

tradutórios são, por definição, não-binários, e por isso é que eles,

sim, merecem ser discutidos sem pressa nas aulas de tradução

para que se descubra por que o erro ocorreu e como se pode encon-

trar uma melhor solução. E acrescenta: “Eu em geral dedico a

maior parte das minhas aulas fazendo com que os alunos discutam

os seus errors. Pode-se dizer que essa é a base do meu ensino”

(ibidem, p. 103, grifo meu).

No âmbito do ensino e em particular no que concerne à avalia-

ção, esses dois tipos de erro se associam a dois tipos de reação

bem distintos que experimentamos sempre que revisamos as tra-

duções feitas pelos alunos: uma reação em que, sem sombra de

dúvida, consideramos errada uma determinada escolha, e uma outra

reação que temos quando diante de uma escolha que não nos agra-

da mas que nos provoca algum vacilo, que exige reflexão. A expe-

riência narrada por Pym provavelmente poderia ser narrada por

qualquer professor de tradução:

quando eu avalio traduções e me deparo com mistakes, um

risco sobre eles indica “Errado! Corrija!”. Já os erros

tradutórios [errors] normalmente recebem diferentes versões

de linhas onduladas que significam algo como “Vamos ter de

conversar sobre isso” ou “Pense de novo!” (ibidem, p. 103).

146 Maria Paula Frota

Pym, como visto, propõe a oposição binário/não-binário para

qualificar dois tipos de erro (mistakes e errors). Ainda que consi-

dere diferenças entre um e outro, ele não coloca em questão o fato

de ambos constituírem escolhas erradas ou inadequadas, que pre-

cisam ser corrigidas. Eu gostaria de me valer da noção de não-

binariedade para expandir a presente reflexão no sentido de rom-

per com a velha tradição dualista do certo/errado que vem

embasando tudo o que foi discutido até aqui. Não se trata de

desqualificar as noções de certo e de errado; sem dúvida precisa-

mos preservá-las, já que há escolhas tradutórias que são, como

dito, consensualmente aceitas ou consensualmente rejeitadas. Po-

rém, sabemos que não são nada raras aquelas escolhas que não

contam com aceitação unânime, mas que são aceitas por alguns

leitores, plenamente capazes de justificá-las. Pym pressupõe uma

região de nuanças ou gradações (shades ou clines) entre o certo e o

errado (right e wrong). No entanto, se ele entende que todas as

escolhas tradutórias que não se situam no pólo do que é indiscuti-

velmente certo consistem em escolhas erradas, ainda que em graus

menos óbvios - os errors -, pode-se presumir que ele desconsidera

as variações subjetivas nos julgamentos relativos a tais escolhas.

Ora, sabemos que no campo da tradução, a rigor no campo mais

amplo da linguagem, há muito já se rompeu com a crença no

objetivismo, ou seja, com a idéia de que haja objetos (significados,

construções) fixos e estáveis independentemente dos sujeitos que

os percebem e julgam.

Minha proposta, com esta reflexão, não é a de criticar as colo-

cações de Pym mas de expandi-las. É importante que os nossos

alunos saibam, o quanto antes melhor, que no mundo da tradução

as nossas escolhas com freqüência não podem ser rotuladas como

erradas ou certas em termos absolutos. Todo professor de tradu-

ção, várias vezes por aula, se vê confrontado com a seguinte per-

gunta: “Então, como é que fica?”. “Não fica”, precisamos res-

ponder. Essa pergunta envolve pelo menos uma crença totalmente

equivocada, a crença na possibilidade de haver sempre uma tradu-

Erros e lapsos de tradução ... 147

ção ideal, uma única tradução realmente correta. O aluno mais

experiente tende a ir enxergando, com o tempo, a possível coexis-

tência de diferentes opções, equivalentes em qualidade, mas por

que não abreviar esse percurso do aluno (que aliás, deve-se dizer,

pode não ocorrer se não os alertarmos) e, sobretudo, por que dei-

xar escapar uma situação que constitui objeto de uma discussão tão

rica e necessária?

Minha proposta é a de levar adiante, sob o conceito de não-

binariedade, a formulação dessa zona de nuanças ou gradações de

modo a somar, àquelas de certo e errado, uma terceira possibili-

dade no julgamento de escolhas tradutórias. Ou seja, ficam preser-

vadas as noções de certo e errado, atribuíveis àquelas escolhas que

na avaliação de um grupo não dão margem a questionamento ou

discussão, e assume-se como alternativa a esses extremos uma

região que, situada entre eles, acolheria as escolhas que não con-

tam com uma avaliação consensual, que suscitam um grau variá-

vel, maior ou menor, em suas aceitações subjetivas.

Se levarmos adiante essas considerações, podemos mesmo cons-

tatar que - dada a forte instabilidade que permeia os usos na lingua-

gem, em particular no que concerne à interpretação, mas também

ao estilo e outras esferas - a noção de binariedade sustenta-se sem

problemas em casos, por exemplo, como o de mil no contexto apre-

sentado por Pym: aí, qualquer opção distinta de thousand (podendo

também ser expressa por “,000”, como ele propôs) estará errada.

Mas na sua maior parte as escolhas tradutórias parecem ter um

caráter não-binário. Quando discutimos em aula as traduções indi-

vidualmente feitas pelos alunos para um determinado texto, nos

vemos diante de uma ampla variedade de soluções encontradas.

Ainda que algumas sejam descartadas, muitas delas permanecem

como plenamente justificadas e aceitáveis. A partir daí são feitas

as escolhas finais, e percebe-se, nesse momento, como são clara-

mente variáveis as preferências. Concorda-se que há uma gama

de escolhas possíveis, mas cada aluno elege uma como “a meu ver

a mais adequada”. Trata-se, aliás, de uma situação em que talvez

148 Maria Paula Frota

seja aconselhável o professor abster-se de revelar sua preferên-

cia, dado o peso que suas opiniões normalmente têm. A flexibili-

dade da linguagem é tal que em uma tradução somos a todo mo-

mento convocados a escolher uma palavra em detrimento de ou-

tras, uma construção sintática em meio a outras, um possível

efeito em lugar de outros. Cada uma dessas escolhas individuais

é feita a partir da consideração de que ela, mais do que as outras

opções, merece ser alocada no pólo extremo da série gradativa

que vai do erro ao acerto, ou do menos adequado ao mais adequa-

do. Porém, como é preciso não perder de vista que essas prefe-

rências são subjetivas, que se está em pleno terreno da não-

binariedade, tem-se ao final, no universo de uma turma de tradu-

ção, um esvaziamento da noção extrema de certo, ou, se prefe-

rirmos, a ampliação da noção de certo em diferentes pontos da-

quela zona de nuanças ou gradações, a qual propus como uma

terceira possibilidade de avaliação que viria a romper com a opo-

sição certo/errado. Desse modo, passaríamos a trabalhar tam-

bém com uma terceira noção, intermediária e não-binária, na

qual se situariam as diferentes preferências subjetivas.

Algumas constatações me parecem trazer relevância para a

proposta feita; a principal delas a de que somos de um modo geral

regidos por uma lógica dicotômica que implica, dentre várias ou-

tras, a oposição binária do certo/errado, lógica esta que é extre-

mamente nefasta. No que diz respeito ao campo da tradução, ve-

mos essa lógica operar, por exemplo, nas críticas ou resenhas: não

raro o que o crítico apresenta como uma tradução errada nada

mais é do que uma tradução diferente da que ele faria; ou seja, por

pensar binária ou dicotomicamente, apenas uma opção é tomada

como certa e ao que dela difere só resta ser alocado no campo do

erro. Essa dificuldade de conviver com a diferença, isto é, com a

possível coexistência de diversas opções aceitáveis, é também muito

comum, como já dito, entre os alunos. É preciso que essa lógica

seja desconstruída pelos professores. Essa desconstrução pelos

professores é necessária, a começar, para si próprios, sob pena de

Erros e lapsos de tradução ... 149

não adquirirem a abertura ou flexibilidade exigida por um bom en-

sino da tradução. Como é possível, por exemplo, avaliar as tradu-

ções feitas pelos alunos sem essa flexibilidade, sem uma lógica

não-binária? Sem ela, acaba-se tendo, como os críticos, a própria

tradução como “gabarito”.

Essa proposta de ruptura com a dicotomia certo/errado tem como

importante fonte de inspiração o mesmo tipo de proposta que fez Freud,

sendo que em relação ao binarismo normal/patológico. No texto de

1937, “Análise terminável e interminável” (veja-se como já o título é

significativo para a discussão aqui desenvolvida), Freud diz:

Como é bem sabido, a situação analítica consiste em nos

aliarmos com o ego da pessoa em tratamento, a fim de submeter

partes de seu id que não estão controladas, o que equivale a

dizer, incluí-las na síntese de seu ego. O fato de uma cooperação

desse tipo habitualmente fracassar no caso dos psicóticos, nos

fornece uma primeira base sólida para nosso julgamento. O

ego, se com ele quisermos poder efetuar um pacto desse tipo,

deve ser um ego normal. Mas um ego normal dessa espécie é,

como a normalidade em geral, uma ficção ideal. O ego anormal,

inútil para nossos fins, infelizmente não é ficção. Na verdade,

toda pessoa normal é apenas normal na média. Seu ego

aproxima-se do ego do psicótico num lugar ou noutro e em

maior ou menor extensão, e o grau de seu afastamento de

determinada extremidade da série e de sua proximidade da

outra nos fornecerá uma medida provisória daquilo que tão

indefinidamente denominamos de “alteração do ego” (1996, v.

XXIII, p. 251, grifo meu).

No texto em que se insere o fragmento citado, Freud questiona

a possibilidade da cura pela psicanálise se por cura se entende “che-

gar a um nível de normalidade psíquica absoluta” e definitiva

(ibidem, p. 235). Assim como um ego absolutamente normal é,

segundo Freud, “uma ficção ideal”, não será também uma ficção

ideal, salvo casos como o dos números, uma única tradução abso-

150 Maria Paula Frota

lutamente correta, no sentido de unanimemente aceita como a tra-

dução? Não haverá sempre uma alternativa também correta, pre-

ferida por alguns? Já o erro (binário), parece que, como o ego

anormal, não é ficção.

Passemos agora ao erro de tradução motivado por uma inter-

venção do inconsciente. No livro sobre as psicopatologias da vida

cotidiana, no capítulo que se intitula justamente Erros, Freud conta

que ao ler, depois de publicado, o seu A interpretação dos sonhos,

percebeu uma série de erros que havia cometido e nos quais não

havia reparado nas várias revisões que fizera das provas. Esses

erros o aborreceram muito porque, como explica, não haviam bro-

tado de sua ignorância, uma vez que envolviam conhecimentos his-

tóricos e factuais com os quais estava muito familiarizado. Consi-

derando o interesse desses erros para a psicanálise, Freud a eles

se refere como lapsos de língua e os explica como resultado de um

acontecimento psíquico que consiste no esquecimento momentâneo

de uma forma correta e na emergência, em lugar desta, de uma

palavra incorreta gerada por uma ilusão da memória. A explica-

ção mais importante de Freud acerca desses erros é a de que eles

têm um vínculo associativo não apenas com o que foi esquecido,

como também, o que é mais relevante, com algum outro material

- um pensamento ou um desejo - que venha sendo recalcado. Como

aprendemos com a psicanálise, esse material recalcado, inconsci-

ente, “luta” com intenções conscientes e sobre elas pode operar

uma influência perturbadora, saindo por vezes ao menos parcial-

mente vitorioso. Essa “luta” do inconsciente por emergir se passa

de forma alheia à consciência e é constante, já que, como diz Lacan

(1978: 245), “a eficiência do inconsciente não se detém no desper-

tar [...] o inconsciente não deixa nenhuma de nossas ações fora de

seu campo”. Ou seja, embora o sonho seja tido como a via régia do

inconsciente, este também se manifesta quando estamos acorda-

dos, e não apenas em ações que julgamos triviais mas em trabalhos

elaborados, como na escrita de um livro científico, caso relatado

por Freud, ou em nossas traduções.

Erros e lapsos de tradução ... 151

Os lapsos de língua podem ocorrer quando falamos ou escutamos

e quando lemos ou escrevemos. Para um intérprete, os dois primei-

ros despertam maior interesse, mas para nós, tradutores, sem dúvi-

da os mais interessantes são os lapsos de escrita e de leitura.

Um dos vários exemplos de lapso de escrita relatados por Freud

é o de um que foi cometido por um norte-americano residente na

Europa, em uma carta para a esposa, que ficara nos EUA em meio

a um desentendimento entre os dois. Achando que agora poderia

reconciliar-se com ela, escreveu: Seria esplêndido que você pu-

desse vir no Lusitania. Este era, no entanto, um navio que havia

afundado durante a guerra. Por sorte o médico percebeu a tempo o

seu lapso e pôde corrigi-lo pela forma correta, Mauretania. Como

disse Freud, “esse lapso de escrita não requer explicação, inter-

preta-se com perfeita clareza” (1996, v. VI, p. 129). Um outro

lapso de escrita foi cometido por um médico ao escrever uma re-

ceita: ele escreveu Ethyl (“álcool etílico”) em lugar de Ethel, nome

da paciente em questão, a qual “costumava beber mais do que lhe

convinha”. Isso aconteceu em uma manhã em que o próprio médi-

co, totalmente abstêmio, sofria os efeitos do vinho excepcional-

mente tomado na véspera (ibidem, p. 129-130). Tampouco esse

lapso parece requerer explicação.

A respeito dos lapsos de leitura, Freud diz:

num imenso número de casos é a predisposição do leitor que

altera a leitura e introduz no texto algo que corresponde a

suas expectativas ou que o está ocupando. A única contribuição

que o próprio texto precisa fazer ao lapso de leitura é fornecer

alguma semelhança na imagem da palavra, que o leitor possa

modificar no sentido que quiser. [...] Num segundo grupo de

casos é muito maior a participação do texto no lapso de leitura.

Ele contém algo que mexe com as defesas do leitor - alguma

comunicação ou exigência que lhe é penosa - e que, por isso

mesmo, é corrigida pelo lapso de leitura, no sentido de um

repúdio ou uma realização de desejo. Nesses casos,

evidentemente, somos forçados a presumir que, de início, o

152 Maria Paula Frota

texto foi corretamente entendido e julgado pelo leitor, antes

de passar pela retificação, embora sua consciência nada tenha

sabido dessa primeira leitura (ibidem, p.121-122).

Veja-se que a correção ou retificação feita pelo lapso vai no

sentido exatamente inverso àquele que interessa aos tradutores.

Para estes é importante conhecer os lapsos e seu funcionamento,

se não para evitar que aconteçam, o que não parece possível, para

eliminá-los, corrigi-los, em cuidadosas revisões.

Freud relata um lapso de leitura cometido por ele próprio: certo

dia lê num jornal, impresso em grandes caracteres, Der Friede

von Görz (“A Paz de Gorízia”). Mas de fato o jornal dizia: Die

Feinde von Görz (“Os inimigos diante de Gorízia”). E explica:

“Para quem tem dois filhos lutando justamente nesse palco de guer-

ra, é fácil cometer tal lapso de leitura” (ibidem, p. 121).

É muito comum os tradutores cometerem esses lapsos, lendo no

texto-fonte uma palavra errada, materialmente semelhante, como

explicou Freud, à que de fato está escrita - a essa semelhança ele

dá o nome de ponte verbal. Parece ter sido o que aconteceu com

Grünewald quando traduziu In you I wrap a thousand onward years,

verso de um poema de Whitman, por Em vocês contenho mil lágri-

mas progressivas; não terá ele lido tears em vez de years? (apud

Silveira Jr, 1990: 53). Trata-se de um lapso que para ser corrigido

exige não apenas releitura(s) da tradução, mas sim uma atenta re-

visão que faça o seu cotejo com o original, já que o lapso não con-

siste em uma expressão simplesmente inexistente, mal grafada ou

incoerente com o contexto poético, situações em que ele se daria a

ver por si só.

Há também lapsos que cometemos ao traduzir, mas não pode-

mos identificar com clareza se eles se deram no processo de leitu-

ra do original ou no de escrita da tradução. Freud apresenta um

caso desses que envolve uma omissão que não deveria ter ocorri-

do, o que sabemos que acontece muito em traduções, quando não o

seu oposto, um acréscimo igualmente equivocado. Vejamos o exem-

Erros e lapsos de tradução ... 153

plo que alguém de nome Dattner passou a Freud, que o considera

um lapso histórico:

Num dos artigos do acordo ajustado entre a Áustria e a Hungria

no ano de 1867 sobre as obrigações financeiras de ambos os

Estados, a palavra “efetivo”[effektiv] foi omitida da tradução

húngara, e Dattner considera provável que a tendência

inconsciente dos redatores do legislativo húngaro a concederem

o mínimo possível de vantagens à Áustria tenha contribuído

para essa omissão (Freud, 1996, v. VI, p. 135).

Quando se comete um lapso de escrita e esse lapso nos passa

desapercebido em nossas revisões do texto, como ocorreu com

Freud no caso das três revisões que fez das provas de A interpreta-

ção dos sonhos, comete-se, além do lapso de escrita, o de leitura.

Isso também acontece muito aos tradutores. Como revelou Pym

(1993: 102) ao apresentar o seu erro envolvendo mil e million: “Isso

acontece com mais freqüência do que ouso confessar”. É preciso

portanto redobrarmos a nossa atenção ao revisar.

Já que voltamos ao mistake de Pym, cabe perguntar: não seria

ele um lapso? Assim como os lapsos, há uma ponte verbal entre as

duas formas. Também como os lapsos, trata-se de um erro indis-

cutível - cabe, aliás, explicitar isso aqui: pode-se dizer, usando o

termo de Pym, que o lapso é binário, ou seja, uma forma indiscu-

tivelmente errada é usada em lugar de outra, que seria a correta.

Ainda como os lapsos, esse seu erro não foi motivado por ignorân-

cia. Cabe dizer que não há como sabermos que pensamento ou

desejo inconsciente interveio; a interpretação de um lapso só cabe

ao seu próprio autor (e talvez a seu psicanalista), visto que envolve

elementos aos quais não é possível ter acesso. Pym alega que esse

seu erro foi provocado por um momento de desatenção. Não raro

as pessoas, por desconhecerem ou desconsiderarem a real dimen-

são do inconsciente em suas vidas, atribuem seus atos falhos ou

seus lapsos à desatenção, seja esta provocada por cansaço, pressa

154 Maria Paula Frota

ou por alguém ou algo exterior que as interrompeu. Mas Freud não

deixa de criticar essa visão, dizendo o seguinte acerca dos lapsos

de leitura: “Sem dúvida, a leitura apressada, especialmente quan-

do há uma deficiência visual não corrigida, aumenta a possibilida-

de de tal ilusão, mas certamente não é uma precondição necessá-

ria” (1996, v. VI, p. 121). Em outro momento ele diz:

O fator da atenção nos lapsos da fala, da leitura e da escrita

deve ser determinado de maneira diferente daquela descrita

por Wundt (ausência ou redução da atenção). Os exemplos que

submetemos à análise realmente não nos autorizam a supor

que tenha havido uma redução quantitativa da atenção;

encontramos algo que talvez não seja exatamente a mesma

coisa: uma perturbação da atenção por um pensamento que se

impõe e demanda consideração (ibidem, p.139).

Freud aí procura mostrar que a desatenção não é a causa do

erro, mas sim que ela é já efeito de um pensamento ou desejo

inconsciente que se impôs. A rigor, as nossas escolhas de um modo

geral podem ser condicionadas por uma confluência de fatores, ou

seja, sobredeterminadas, mas o que não é possível ignorar é que o

inconsciente, como vimos Lacan dizer, não deixa nenhuma de nos-

sas ações fora de seu campo. Afinal, como ensinou Freud em Al-

gumas lições elementares de psicanálise, “a consciência é apenas

uma qualidade inconstante”; “a consciência só nos pode oferecer

uma cadeia incompleta e rompida de fenômenos”. Ou ainda: “o

psíquico é em si mesmo inconsciente”, “o inconsciente é o verda-

deiro psíquico” (1996 [1938], vol. XXIII, p. 305-306).

Para concluir, cabe observar o seguinte: o lapso de língua, tal

como concebido por Freud, é indiscutivelmente um erro, isto é,

uma ruptura com o esperado e com o estabelecido, e é inequivoca-

mente uma manifestação do inconsciente, ou seja, uma daquelas

situações em que o pensamento ou o desejo inconsciente saiu por

completo vitorioso da “luta” travada com uma intenção julgada

Erros e lapsos de tradução ... 155

consciente; agora, se considerarmos a eficiência e a ação constan-

te do inconsciente acima apresentadas, não cabe imaginarmos a

ocorrência de um imenso número de escolhas subjetivas que não

chegam a romper drasticamente com o código ou com o previsí-

vel, que não chegam a ser manifestações explícitas do inconsciente

mas sim “disfarçadas”, talvez por ele só ter vencido em parte a

“luta” travada, e que por isso mesmo poderiam ser alocadas, quando

avaliadas, num lugar ou noutro daquela zona não-binária de gradações

e nuanças da série que vai do erro (binário) ao acerto supostamente

absoluto e definitivo?

Notas

1. Frota, 2000, em particular seção IV.2.

2. Essa citação e as demais citações de Pym foram por mim traduzidas.

Bibliografia

FREUD, Sigmund. “Sobre a psicopatologia da vida cotidiana”. Trad. Vera Ribeiro.

In: SALOMÃO, Jayme (Org.). Obras psicológicas completas de Sigmund Freud.

Edição standard brasileira, vol. VI. Rio de Janeiro: Imago, 1996/1901.

FREUD, Sigmund. “Análise terminável e interminável”. Trad. José Octávio de A.

Abreu. In: SALOMÃO, Jayme (Org.). Obras psicológicas completas de Sigmund

156 Maria Paula Frota

Freud. Edição standard brasileira, vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996/1937.

FREUD, Sigmund. “Algumas lições elementares de psicanálise”. Trad. José Octávio

de A. Abreu. In: SALOMÃO, Jayme (Org.). Obras psicológicas completas de

Sigmund Freud. Edição standard brasileira, vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago,

1996/1938.

FROTA, Maria Paula. A singularidade na escrita tradutora: linguagem e

subjetividade nos estudos da tradução, na lingüística e na psicanálise. Campinas e

São Paulo: Pontes e Fapesp, 2000.

LACAN, Jacques. “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”.

In: LACAN, Jacques. Escritos. Trad. Inês Oseki-Depré. São Paulo: Perspectiva,

1978.

PYM, Anthony. Epistemological problems in translation and its teaching - a

seminar for thinking students. Calaceit: Ediciones Caminade, 1993.

SILVEIRA Jr., “Potiguara M. da. A interpretação do analista: uma questão de

tradução”. Angélica - psicanálise e cia., s. n., p. 45-54, 1990.

Você também pode gostar

- Dicionário Tráfego PagoDocumento12 páginasDicionário Tráfego PagoDoobler oficial100% (1)

- Falsas Elegâncias - Marcos BagnoDocumento62 páginasFalsas Elegâncias - Marcos BagnoAnna Guedes100% (5)

- Plano de Estudos Na Língua Francesa (Método Charles Berlitz)Documento28 páginasPlano de Estudos Na Língua Francesa (Método Charles Berlitz)cappote0% (1)

- Vida onírica: Uma revisão da teoria e da técnica psicanalíticaNo EverandVida onírica: Uma revisão da teoria e da técnica psicanalíticaAinda não há avaliações

- Recuperação Matemática QVL TXT 5º AnoDocumento1 páginaRecuperação Matemática QVL TXT 5º AnoTaise RochaAinda não há avaliações

- Manual St10 Flash Pro UsbDocumento45 páginasManual St10 Flash Pro UsbKleber Martins100% (6)

- Paulo Freire Tempos Fake News-2019Documento421 páginasPaulo Freire Tempos Fake News-2019Fatima Suely Ribeiro Cunha67% (3)

- Brousse o Destino Do Sintomapdf PDFDocumento6 páginasBrousse o Destino Do Sintomapdf PDFdihejoAinda não há avaliações

- Eco, Humberto - Quase A Mesma CoisaDocumento3 páginasEco, Humberto - Quase A Mesma CoisaTatiany Pertel Sabaini Dalben67% (3)

- A Posição Do Narrador No Romance Contemporâneo - AdornoDocumento5 páginasA Posição Do Narrador No Romance Contemporâneo - AdornoFátima AbbateAinda não há avaliações

- Dicionário Temático Desenvolvimento e Questão SocialDocumento52 páginasDicionário Temático Desenvolvimento e Questão SocialMárcia Esteves De Calazans67% (3)

- Interjeição: Um Fator de Identidade Cultural do BrasileiroNo EverandInterjeição: Um Fator de Identidade Cultural do BrasileiroAinda não há avaliações

- Planejamento de EstoquesDocumento63 páginasPlanejamento de EstoquesNuno CruzAinda não há avaliações

- Etica Pratica - Peter SingerDocumento220 páginasEtica Pratica - Peter SingerLeticia100% (2)

- Estudos Sobre Imputação Objetiva e Subjetiva No Direito Penal (Ingeborg Puppe)Documento110 páginasEstudos Sobre Imputação Objetiva e Subjetiva No Direito Penal (Ingeborg Puppe)Bruno Humelino100% (1)

- LP Conteudo Aluno 3anoDocumento176 páginasLP Conteudo Aluno 3anoNathália AlcântaraAinda não há avaliações

- Expressões IdiomáticasDocumento7 páginasExpressões IdiomáticasRhonascy Odlinor0% (2)

- Discurso de Baltimore 1966Documento12 páginasDiscurso de Baltimore 1966Renata Sucupira100% (1)

- 18 - Semântica - Sinonímia, Antonímia, Homonímia e ParonímiaDocumento17 páginas18 - Semântica - Sinonímia, Antonímia, Homonímia e Paronímiauaidstock25% (4)

- A Diferença Entre Erro e DesvioDocumento2 páginasA Diferença Entre Erro e DesvioSilvanio AlmeidaAinda não há avaliações

- Resumo 2343960 Tereza Cavalcanti 38682225 Texto 2017 Aula 02 Niveis de Linguagem Variacao LinguisticaDocumento6 páginasResumo 2343960 Tereza Cavalcanti 38682225 Texto 2017 Aula 02 Niveis de Linguagem Variacao LinguisticaValdecir AvilaAinda não há avaliações

- Traduzir É o Verdadeiro Modo de Ler Um TextoDocumento4 páginasTraduzir É o Verdadeiro Modo de Ler Um TextoMichel MarquesAinda não há avaliações

- Ambiguidade e TraduçãoDocumento9 páginasAmbiguidade e TraduçãoHitalo SantosAinda não há avaliações

- Resumo Do Video - Sabrina CarneiroDocumento2 páginasResumo Do Video - Sabrina CarneiroSabrina CarneiroAinda não há avaliações

- A Tradução e A Falha1 Regina Helena de Oliveira MachadoDocumento15 páginasA Tradução e A Falha1 Regina Helena de Oliveira MachadoVinicius CarneiroAinda não há avaliações

- O Conceito de Erro em LínguaDocumento2 páginasO Conceito de Erro em Línguaramires79Ainda não há avaliações

- Fichamento Umberto EcoDocumento3 páginasFichamento Umberto EcoNise SilvaAinda não há avaliações

- CAPITULO TraduzirAspectosMetodologicosDocumento17 páginasCAPITULO TraduzirAspectosMetodologicosPrisAinda não há avaliações

- Como Redigir em InglesDocumento5 páginasComo Redigir em InglesJeferson NicácioAinda não há avaliações

- Dissertacao Guilherme DuqueDocumento263 páginasDissertacao Guilherme DuqueCezar SpalenzaAinda não há avaliações

- VerboDocumento7 páginasVerboAlexandre PereiraAinda não há avaliações

- As 6 Funções Da LinguagemDocumento8 páginasAs 6 Funções Da LinguagemLeoBeanAinda não há avaliações

- Classicos Da Teoria Da Traducao - Werner Heiderman (Org.)Documento347 páginasClassicos Da Teoria Da Traducao - Werner Heiderman (Org.)Lara CeresAinda não há avaliações

- Reescritura de Textos Videoaula 17Documento6 páginasReescritura de Textos Videoaula 17Vitor MagalhãesAinda não há avaliações

- ENGLISH IN WRITING para ECPEDocumento21 páginasENGLISH IN WRITING para ECPECafe com inglesAinda não há avaliações

- O Seminario Livro 13 o Objeto Da PsicanaDocumento11 páginasO Seminario Livro 13 o Objeto Da PsicanaJosilaine CristinaAinda não há avaliações

- o Desafio Das LinguasDocumento236 páginaso Desafio Das LinguasKaylane Rangel SoaresAinda não há avaliações

- Jiri Levy-Tera A Teoria Da Traducao Serventia Aos TradutoresDocumento5 páginasJiri Levy-Tera A Teoria Da Traducao Serventia Aos Tradutorescroca1981Ainda não há avaliações

- Comp 4Documento19 páginasComp 4Diogo AlvesAinda não há avaliações

- O Ensino de Teorias Da Traducao No CursoDocumento15 páginasO Ensino de Teorias Da Traducao No CursoCrocaAinda não há avaliações

- LP t4 El 05062020Documento6 páginasLP t4 El 05062020Luca CarvalhoAinda não há avaliações

- O Tradutor Literário Ou o Escritor Que Não Precisa Publicar Seus TextosDocumento8 páginasO Tradutor Literário Ou o Escritor Que Não Precisa Publicar Seus TextosAlessandra BeuAinda não há avaliações

- Questoes Nivelamento Portugues PT 1Documento12 páginasQuestoes Nivelamento Portugues PT 1Beatriz BrantesAinda não há avaliações

- 9 Revisao Trad Compl 1Documento5 páginas9 Revisao Trad Compl 1Marcos LisboaAinda não há avaliações

- Produção Textual I - Aula 3Documento12 páginasProdução Textual I - Aula 3João GratulianoAinda não há avaliações

- Coesao e Coerencia I Videoaula 8Documento8 páginasCoesao e Coerencia I Videoaula 8Diego Da silva oliveiraAinda não há avaliações

- Conscientização Acerca Dos Erros Da TraduçãoDocumento24 páginasConscientização Acerca Dos Erros Da TraduçãoMe. Monica CampelloAinda não há avaliações

- Limite Da InterpretaçãoDocumento12 páginasLimite Da InterpretaçãoPedro Francisco LucasAinda não há avaliações

- 00000096-Questionário TraduçãoDocumento2 páginas00000096-Questionário TraduçãoHanna Camili GomesAinda não há avaliações

- Interferências LinguísticasDocumento6 páginasInterferências Linguísticaszenta.angoAinda não há avaliações

- Nas entrelinhas - Entre les lignes: Guia prático de tradução Francês – PortuguêsNo EverandNas entrelinhas - Entre les lignes: Guia prático de tradução Francês – PortuguêsAinda não há avaliações

- Resenha Gegee0202022Documento4 páginasResenha Gegee0202022gegeueapAinda não há avaliações

- Módulo 5Documento9 páginasMódulo 5Thaiza VeríssimoAinda não há avaliações

- Miséria e Esplendor Da Tradução Mauri Furlan Mara Gonzalez BezerraDocumento19 páginasMiséria e Esplendor Da Tradução Mauri Furlan Mara Gonzalez BezerraWilliam Campos da CruzAinda não há avaliações

- Língua Portuguesa EFAF6º006Documento6 páginasLíngua Portuguesa EFAF6º006Carlos CaldasAinda não há avaliações

- Uninove - Estudos de TraduçãoDocumento30 páginasUninove - Estudos de TraduçãoDavidson Leandro Silva dos SantosAinda não há avaliações

- Tópicos de GramáticaDocumento23 páginasTópicos de GramáticaAdiel MaiaAinda não há avaliações

- TEXTO 2 - Comunicação Organizacional Ou Comunicação No Contexto Das OrganizaçõesDocumento8 páginasTEXTO 2 - Comunicação Organizacional Ou Comunicação No Contexto Das OrganizaçõesMatheus MelloAinda não há avaliações

- Adaptação Na Tradução de Literatura Infantil - Entre Vinhos e CogumelosDocumento9 páginasAdaptação Na Tradução de Literatura Infantil - Entre Vinhos e Cogumeloslegurb21Ainda não há avaliações

- Texto de Apoio PDFDocumento102 páginasTexto de Apoio PDFLiAinda não há avaliações

- Livro Didático Língua PortuguesaDocumento176 páginasLivro Didático Língua PortuguesaJonasAinda não há avaliações

- Apostila Guarda Municipal de Belem by MosqueirolDocumento50 páginasApostila Guarda Municipal de Belem by Mosqueirolmosqueiro2010100% (8)

- 16Documento11 páginas16Professor AntonioAinda não há avaliações

- 1º Ano Atividade de RevisãoDocumento7 páginas1º Ano Atividade de RevisãoSheineAinda não há avaliações

- A Tradução Vivida - Paulo RónaiDocumento12 páginasA Tradução Vivida - Paulo RónaiRaul FernandesAinda não há avaliações

- Apostila de Lingua Portuguesa IdeauDocumento92 páginasApostila de Lingua Portuguesa Ideaumguerra_braAinda não há avaliações

- Quando Os Meios Justificam Os Fins - ApresentaçãoDocumento37 páginasQuando Os Meios Justificam Os Fins - ApresentaçãoFátima AbbateAinda não há avaliações

- CHINUA ACHEBE - TRADUÇÃO DE CINCO CONTOS - BELAS INFIEIS - UnB PDFDocumento12 páginasCHINUA ACHEBE - TRADUÇÃO DE CINCO CONTOS - BELAS INFIEIS - UnB PDFFátima AbbateAinda não há avaliações

- Revista Brasileira de Literatura Comparada - V.2 PDFDocumento195 páginasRevista Brasileira de Literatura Comparada - V.2 PDFFátima AbbateAinda não há avaliações

- Estetica LuckasDocumento10 páginasEstetica LuckasDe la RosaAinda não há avaliações

- Agora Eu Quero Cantar - Um Poema Narrativo de Mário de AndradeDocumento16 páginasAgora Eu Quero Cantar - Um Poema Narrativo de Mário de AndradeFátima AbbateAinda não há avaliações

- Felicidade Katherine MansfieldDocumento11 páginasFelicidade Katherine MansfieldFátima AbbateAinda não há avaliações

- Apenas Um Saxofone - Lygia Fagundes TellesDocumento9 páginasApenas Um Saxofone - Lygia Fagundes TellesFátima AbbateAinda não há avaliações

- Os Barqueiros Na MitologiaDocumento1 páginaOs Barqueiros Na MitologiaFátima AbbateAinda não há avaliações

- Magia ExtremaDocumento22 páginasMagia ExtremaItalo CezarAinda não há avaliações

- Heiken Ashi e EstocasticoDocumento10 páginasHeiken Ashi e EstocasticobaraozemoAinda não há avaliações

- (PROVIA) Baixo Custo WabcoDocumento24 páginas(PROVIA) Baixo Custo WabcoJohn Davis Mantovani SandovalAinda não há avaliações

- Planilia de Risco OficinaDocumento3 páginasPlanilia de Risco OficinaAdony AmorimAinda não há avaliações

- Plano de Ensino - Fundamentos de EconomiaDocumento4 páginasPlano de Ensino - Fundamentos de EconomiaHugoAinda não há avaliações

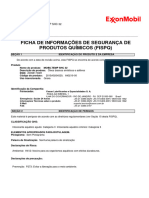

- FISPQ MOBIL - Mobiltemp SHC 32Documento10 páginasFISPQ MOBIL - Mobiltemp SHC 32Henrique CáfaroAinda não há avaliações

- Vaillant Arotherm Plus r290Documento11 páginasVaillant Arotherm Plus r290rlenaAinda não há avaliações

- Edu500 1 2Documento10 páginasEdu500 1 2antonio.neuropsicopedagogoAinda não há avaliações

- Maringa 09 2018 Prova 06 24 Prova Eng CivilDocumento8 páginasMaringa 09 2018 Prova 06 24 Prova Eng CivilRubens GuerraAinda não há avaliações

- Teoria Do BehaviorismoDocumento2 páginasTeoria Do BehaviorismoBoruto UzumakiAinda não há avaliações

- Jack VieiraDocumento2 páginasJack VieiramidredAinda não há avaliações

- Projeto MandiocaDocumento9 páginasProjeto MandiocaPry CostaAinda não há avaliações

- Formacao de HSE REPDocumento44 páginasFormacao de HSE REPAmielAinda não há avaliações

- Quem É Eleonora JonesDocumento2 páginasQuem É Eleonora Jonesrillary.rodriguesbAinda não há avaliações

- Ex 2022-10-10Documento191 páginasEx 2022-10-10AquiasAinda não há avaliações

- Religiao em Timor-LesteDocumento40 páginasReligiao em Timor-LesteDaniel De LuccaAinda não há avaliações

- pb92126 en PTDocumento27 páginaspb92126 en PTjuarez5geronimosilva100% (1)

- Mapas Mentais Na Tecnologia Da 3734Documento33 páginasMapas Mentais Na Tecnologia Da 3734Gilson PereiraAinda não há avaliações

- Itamaracá-A Pedra Que CantaDocumento8 páginasItamaracá-A Pedra Que CantaChristopher SellarsAinda não há avaliações

- Cap 10 - Diagrama de Máquinas de EstadoDocumento7 páginasCap 10 - Diagrama de Máquinas de EstadoVaz OpressorAinda não há avaliações

- NF 100 FlavioDocumento1 páginaNF 100 FlavioHenrique SantosAinda não há avaliações

- Mapa de Empatia 1Documento3 páginasMapa de Empatia 1Bernardo BrumAinda não há avaliações