Escolar Documentos

Profissional Documentos

Cultura Documentos

Psicologia e Direitos Humanos

Psicologia e Direitos Humanos

Enviado por

Matheus MatosTítulo original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Denunciar este documentoDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Psicologia e Direitos Humanos

Psicologia e Direitos Humanos

Enviado por

Matheus MatosDireitos autorais:

Formatos disponíveis

Psicologia e Direitos Humanos:

cursos e percursos comuns

Psychology and Human Rights: shared courses and routes

Cássia Maria Rosato*

Resumo

O presente artigo aborda o encontro entre a Psicologia e os Direitos Humanos

no Brasil. Para tanto, é feito um preâmbulo sobre a criação do curso de

Psicologia no país, seu respectivo contexto sócio-histórico e o lugar desse

novo profissional. Alguns aspectos teóricos e relativos à prática psicológica

são problematizados. Ao mesmo tempo, é abordado o momento de revisão e

transformação pelo qual passou a Psicologia, assim como sua pluralidade

epistemológica. Em seguida, é elaborado um panorama sobre Direitos

Humanos, sua criação e seu surgimento no cenário mundial. Também são

apresentados seus princípios fundamentais e a concepção contemporânea de

Direitos Humanos. Questões relativas a como os Direitos Humanos surgiram

na realidade brasileira são brevemente introduzidos. Posteriormente, são

abordados os pontos de convergência entre esses dois campos, com o objetivo

de demonstrar e ratificar a proximidade existente entre Psicologia e Direitos

Humanos. Por fim, evidenciar a importância desse diálogo para qualificar

ainda mais a Psicologia, como ciência e profissão.

Palavras-chave: Psicologia, Direitos Humanos, Conhecimento Científico.

* Psicóloga, aluna do mestrado do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de

Pernambuco (UFPE) e do mestrado em Cultura de Paz, Conflitos, Educação e Direitos Huma-

nos do Instituto de Paz e Conflitos da Universidade de Granada (UGR), na Espanha, através

do Programa Erasmus Mundus da Comissão Européia. Especialista em Direitos Humanos e

Psicologia Jurídica.

Em relação a esse trabalho, trata-se de um desdobramento da dissertação junto à UFPE. Vale

salientar, no entanto, que esse artigo aborda questões adjacentes ao projeto de pesquisa e não

seu eixo central. Endereço eletrônico: cassiarosato@correo.ugr.es

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

12 Cássia Maria Rosato

Abstract

This article presents a crossroads between Psychology and Human Rights in

Brazil. For this, a preamble is made about the creation of Psychology’s under-

graduate degree as a science and a profession, the socio-historical context and

the place of this new professional. Some practical and theoretical aspects are

discussed. At the same time, the revision and the transformation moment that

occurred with the Psychology is approached, as well as its epistemological

plurality. Afterwards, an overview of Human Rights is made, its creation and

appearance in the world scene. Also, their guiding principles are presented

and the contemporary concept of Human Rights. Questions related to how

Human Rights emerged in the Brazilian reality are briefly introduced. Points

of convergence between these two areas are described to demonstrate and

confirm the proximity between Psychology and Human Rights. Finally, the

importance of this dialogue is made eveident to further qualify Psychology as

science and as a profession.

Keywords: Psychology, Human Rights, Scientific Knowledge.

UMA PROPOSTA DE ANÁLISE

Pensar e elaborar um artigo que trate do encontro entre a Psicologia

e os Direitos Humanos no Brasil pode parecer algo dispensável, priorita-

riamente por duas razões. A primeira delas é que, para alguns, propor a

convergência entre a Psicologia e os Direitos Humanos pode soar como uma

obviedade, tendo em vista os diversos campos de atuação da Psicologia que

hoje incidem em questões relativas aos Direitos Humanos. Abordar essa

temática seria uma questão já superada, já que esse diálogo se encontra em

profícuo desenvolvimento. A segunda razão seria exatamente o contrário, ou

seja, para outros, propor um diálogo entre Psicologia e Direitos Humanos

pode significar uma sobreposição de áreas, já que o campo dos Direitos

Humanos tradicionalmente sempre foi algo relacionado ao Direito.

Entende-se que, cada vez mais, torna-se imprescindível explicitar o

diálogo entre esses dois campos, não apenas para demonstrar os pontos que

possuem em comum, mas principalmente para fundamentar teoricamente

quais as conexões entre Psicologia e Direitos Humanos. Secundariamente,

evidenciar aos que ainda não vislumbram esse diálogo a possibilidade de

perceber a proximidade inerente que existe entre essas duas áreas.

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

Psicologia e Direitos Humanos: cursos e percursos comuns 13

Para tanto, num primeiro momento, torna-se fundamental uma

breve abordagem histórica do período que ensejou a construção e a insti-

tucionalização da Psicologia, enquanto ciência e profissão no Brasil, no

início da década de 60. Também se faz igualmente importante tecer alguns

apontamentos históricos relativos ao contexto sócio-político em que essa

nova categoria profissional surgia. Além disso, considerando as mudanças

ocorridas na Psicologia desde seu surgimento, não há como deixar de

mencionar as transformações e rupturas ocorridas nesse campo do conhe-

cimento até os dias de hoje.

Num segundo momento, entende-se como relevante trazer alguns

elementos relacionados à construção do campo dos Direitos Humanos e

como isso se deu no Brasil, assim como seus objetivos e alguns elementos

presentes na sua discussão mais atual. Por fim, pretende-se iluminar

aspectos que evidenciam importantes pontos de convergências entre essas

duas áreas.

PSICOLOGIAS E PSICOLOGIAS

Em relação à Psicologia, cabe colocar que, esta foi regulamentada

como categoria profissional em 1962, período histórico que precedeu no

país a instalação do golpe militar, regime ditatorial que suprimiu a demo-

cracia. Não há como minimizar a relevância desta conjuntura sócio-política,

considerando que um dos principais objetivos da Psicologia, na época, dizia

respeito à adaptação e ajustamento do indivíduo.

De acordo com a Lei n. 4.119 (1962) e com o Decreto n. 53.464 (1964)

que dispõem sobre os cursos de formação em Psicologia e a profissão de

psicólogo, é possível verificar que a função precípua dessa nova categoria

profissional era produzir perfis psicológicos – realizando diagnósticos

psicológicos – e promover a adequação dos indivíduos em seus respectivos

contextos, como bem explicita o art. 13, § 1º, alínea d, ao expressar “solução

de problemas de ajustamento”.

Vale dizer ainda que, nessa época, os locais de atuação da Psicologia

estavam prioritariamente circunscritos ao ambiente escolar, às indústrias

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

14 Cássia Maria Rosato

– sendo o trabalho direcionado para processos de seleção e recrutamento

de pessoal – e à clínica strictu sensu, entendida aqui como o atendimento

psicoterapêutico individual em consultório.

A fim de ilustrar isso, é interessante trazer a descrição feita por Bock

(2001) sobre o trabalho da Psicologia:

Psicólogo: estuda o comportamento e mecanismo mental dos seres humanos,

realiza pesquisas sobre os problemas psicológicos que se colocam no terreno

da medicina, da educação e da indústria e recomenda o tratamento adequado:

a) Projeta e realiza experimentos e estudos em seres humanos para deter-

minar suas características mentais e físicas;

b) Analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e outros mais na

configuração mental e comportamento dos indivíduos;

c) Faz diagnósticos, tratamentos e prevenção de transtornos emocionais e

da personalidade, assim como dos problemas de inadaptação ao meio social

e de trabalho;

d) Cria e aplica testes psicológicos para determinar a inteligência, faculdade,

aptidões, atitudes e outras características pessoais, interpreta os dados

obtidos e faz as recomendações pertinentes (p. 26-27).

Procura-se demonstrar aqui que não é à toa que exatamente num

governo ditatorial se gesta uma profissão que busca criar perfis e trabalhar

para o ajustamento de pessoas que não se enquadram ao “normal”. Fatos

como esse revelam as construções históricas que são feitas, de acordo com

seus respectivos contextos e possibilidades.

Desse modo, é interessante trazer Nietzsche (1887, citado por

Foucault, 2003) para se pensar a questão do conhecimento. Intencional-

mente o filósofo afirma que o conhecimento foi inventado e não aborda sua

suposta origem, fazendo a importante distinção entre origem e invenção:

Nietzche afirma que, em determinado ponto do tempo e determinado tempo

do universo, animais inteligentes inventaram o conhecimento; a palavra

que emprega invenção é freqüentemente retomada em seus textos e sempre

com sentido e intenção polêmicos. Quando fala em invenção, Nietzche tem

sempre em mente uma palavra que opõe a invenção, a palavra origem.

Quando diz invenção é pra não dizer origem (p. 14).

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

Psicologia e Direitos Humanos: cursos e percursos comuns 15

Assim, pode-se inferir que, nessa lógica, o conhecimento em si não

possui origem, mas sim, foi inventado. Em outras palavras, as verdades

históricas que, em determinados períodos ganham validade, em detrimento

de outras, não passam de invenções/criações que, por razões diversas,

ganham o estatuto de legitimidade perante a sociedade. Nesse contexto de

construção do conhecimento, a Psicologia surgiria no contexto brasileiro.

Combinado com isso é preciso considerar também o lugar de poder/

saber trabalhado também por Foucault (1979) que se constitui enquanto

elemento-chave para entender como determinados fenômenos adquirem

força e passam a ser reconhecidos socialmente. De acordo com o referido

autor:

O importante, creio eu, é que a verdade não existe fora do poder ou sem

poder (...). A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas

coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade

tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de

discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e

as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos,

a maneira como se sanciona uns e outros, as técnicas e os procedimentos que

são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (p. 12).

Nesta linha, não há como se furtar de que a Psicologia veio como

um lugar de saber/poder, muitas vezes, a serviço da repressão e da lógica

normatizadora do sujeito. Nesse sentido, em relação ao saber psicológico

produzido, eis uma caracterização que traduz a formação dessa categoria

profissional que estava surgindo no país, como bem descreveu Coimbra

(1995):

(...) a formação “psi”, em geral, traz certas características modelares insti-

tuídas e tão bem marcadas; como, em nossa formação, predomina o viés

positivista, onde se tornam hegemônicos os conceitos de neutralidade,

objetividade, cientificidade e tecnicismo; onde, nos diferentes discursos e

práticas, o homem e a sociedade são apresentados como “coisas em si”,

abstratos, naturais e não produzidos historicamente (p. ix).

Ainda que a maior parte do texto legislativo que ensejou a criação

da Psicologia já tenha sido reformulado e que essa formação “psi” já tenha

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

16 Cássia Maria Rosato

sido significativamente superada, o objetivo aqui é de contextualizar em que

base histórica se configurou a Psicologia no Brasil. Assim, torna-se possível

perceber que o trabalho desse novo profissional almejava a construção de

perfis psicológicos de funcionamento para os indivíduos e a criação de

soluções para indivíduos que não se adequavam ao meio em que viviam.

Por décadas, este paradigma determinista permaneceu em vigor de

forma hegemônica nos espaços em que a Psicologia se fazia presente. Além

disso, ainda de acordo com Coimbra (1995), se fortalece uma psicologia

especializada em investigar a privacidade dos sujeitos, instituindo-se assim

o especialista da intimidade, como é possível observar a seguir:

Aumentam a preocupação e o investimento com as questões relativas ao

“interior” e o conhecimento de si mesmo torna-se uma finalidade, em vez

de um meio para se conhecer o mundo. Esta visão intimista é extremamente

valorizada na década de 70, quando a realidade social, o domínio público são

esvaziados e desprovidos de sentido. O único sentido está no privado (...). O

importante não é o que se faz, mas o que se sente. Ou seja, há um esvazia-

mento político, há uma psicologização do cotidiano e da vida social (p. 34).

A partir da (re) democratização do país, o campo psicológico se

ampliou e houve uma ruptura com o que inicialmente foi a proposta da

profissão. Já não era mais possível manter uma Psicologia individualizante,

descontextualizada e a-histórica.

Esse momento político vivenciado no país apresenta-se como

momento de ruptura para a Psicologia, ou pelo menos, permite à profissão

o começo de uma longa e fértil revisão de suas propostas de intervenção.

Pode-se dizer, inclusive, que esse novo contexto reforçou a necessidade de

uma avaliação da profissão e seus objetivos, enfim, de sua função pública

perante a sociedade brasileira.

Nesta conjuntura de expansão da categoria, constata-se atualmente

uma diversidade de práticas profissionais que se inserem no campo da

Psicologia; esse cenário não necessariamente aponta para uma uniformi-

dade e consenso entre os diferentes conhecimentos psicológicos, até porque,

muitas vezes, são linhas ou abordagens teóricas que implicam em diferentes

concepções de sujeito.

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

Psicologia e Direitos Humanos: cursos e percursos comuns 17

Dessa maneira, para conhecer e compreender o campo da Psicologia

torna-se de fundamental relevância considerar as diversas correntes teóricas

existentes, situando-as em seus respectivos contextos sócio-históricos. Essa

realidade pode ser caracterizada por uma imensa pluralidade e heteroge-

neidade de abordagens teóricas e diferentes perspectivas epistemológicas.

Assim, a Psicologia é constituída por uma rede complexa de saberes que

podem ser convergentes ou não. Nessa lógica, a mesma situação se aplica

à Psicologia Social enquanto especialidade do campo da Psicologia e certa-

mente a que mais se aproxima dos Direitos Humanos, do ponto de vista

teórico-prático.

Segundo Spink (2007), teríamos aproximadamente 04 (quatro)

diferentes “histórias” da Psicologia Social que têm sido difundidas na

atualidade. A primeira delas foca uma Psicologia Social experimental que

permitiria a mensuração de comportamentos de modo objetivo e rigoroso,

seguindo a lógica das ciências naturais. Uma segunda história, derivada da

primeira, considera uma perspectiva mais flexível que a primeira, priori-

zando aplicações práticas do que está colocado em teorias.

Já a terceira história da Psicologia Social trabalharia com contextos

sociais e históricos, entendendo a própria construção da disciplina como

produto de sua época; nessa perspectiva, já estaria colocado um viés

crítico, ultrapassando o enfoque descritivo das propostas anteriores. Por

fim, a quarta história trabalharia com a compreensão da própria disciplina

Psicologia Social funcionar como instrumento de dominação social, sendo

imprescindível considerar as conseqüências de se trabalhar com conduta

humana e subjetividade.

Essas diferentes “histórias” da Psicologia Social não estão colocadas

de modo linear e cronológico, como se estivessem sobrepostas ou ultra-

passadas; pelo contrário, são perspectivas atuais e atuantes no campo da

Psicologia, tendo diferentes representantes e grupos de pesquisa, espalhados

pelas diversas universidades brasileiras.

Nesse grande leque de possibilidades e compreensões, a autora faz

um resumo do que seriam essas diferentes linhas de pesquisa em Psicologia

Social e, ao final, introduz uma questão bastante significativa:

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

18 Cássia Maria Rosato

De um lado, encontramos uma Psicologia Social do biológico, do intra-

individual, do interindividual e do grupo; no meio, uma psicologia social

da subjetividade, da linguagem, das representações sociais, dos grupos e

dos processos políticos; e, de outro lado, uma Psicologia Social centrada na

interação social, na reprodução, na mudança e nos movimentos coletivos.

Se todos eles são textos recentes sobre Psicologia Social, por que são tão

diferentes? (p. 569).

Assim, é possível constatar que os estudos e pesquisas, no campo da

Psicologia Social estão localizados nessa rede epistemológica que se caracte-

riza, fundamentalmente, pela diversidade de compreensões e pressupostos.

Dessa imensa rede de produções e possibilidades, fica a questão

central acerca do conhecimento psicológico que é produzido nos dias de

hoje, e, essencialmente, o que é feito com essas produções. Significa afirmar

a necessidade de que esse saber não seja produzido para reforçar o para-

digma determinista daquela Psicologia individualizante supostamente já

superado e compreender a instrumentalização que muitas vezes é feita com

as produções do conhecimento.

Dentro dessa pluralidade que envolve teoria e prática em Psicologia,

há outro aspecto que merece destaque não apenas pela sua importância,

mas, principalmente, pela pouca discussão do assunto nos meios acadê-

micos e no próprio exercício profissional. Trata-se dos usos e efeitos que

os diversos saberes psicológicos produzem nos dias de hoje; ou seja, quais

são os desdobramentos dessas intervenções, e em última análise, o que

é feito com esse conhecimento psicológico, compreendendo-o enquanto

instrumento de saber/poder. Significa afirmar a necessidade de entender a

instrumentalização que pode ser feita com esses saberes/poderes, partindo

do pressuposto de que a intervenção psicológica é uma ação política,

portanto, que tem efeitos na sociedade como um todo.

Para tanto, torna-se fundamental ter como princípio que todo e

qualquer conhecimento deve sempre ser contextualizado de acordo com

sua realidade social, já que inexiste indivíduo ou grupo apartado de uma

sociedade.

De acordo com Jacó-Vilela (1999), estas seriam questões de

relevância:

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

Psicologia e Direitos Humanos: cursos e percursos comuns 19

(...) como o psicólogo aceitará/atuará frente a este encargo: será o estrito

avaliador da intimidade, aperfeiçoando seus métodos de exame? Ou lembrar-

se-á que este sujeito também é sujeito-cidadão, cujos direitos e deveres se

constituem no espaço público, território onde perpassam outros discursos

e práticas que não o exclusivamente psicológico? (p. 17).

De forma explícita, constata-se a necessidade de retomar e também

redimensionar o foco de análise da Psicologia para não se incorrer em

velhos reducionismos. Concomitantemente, esse questionamento já sinaliza

para o lugar da Psicologia mais ampliada que inclui a noção de cidadania,

direitos e espaço público.

DIREITOS HUMANOS: UMA CONCEPÇÃO CONTEMPORÂNEA

Sinteticamente, é possível afirmar que os Direitos Humanos cons-

tituem-se como o conjunto de conquistas resultante de uma luta coletiva

de diversos atores sociais por uma cultura de respeito aos direitos civis,

políticos, econômicos, sociais e culturais. Entende-se aqui que os principais

fundamentos dos Direitos Humanos dizem respeito à igualdade e à digni-

dade humana, a partir de uma perspectiva sócio-histórica, não naturalista

e enquanto uma construção em determinado período da história mundial,

não sendo atributos naturais e inerentes ao ser humano.

Segundo Rabenhorst (2005):

A teoria dos Direitos Humanos é uma invenção da modernidade. Afinal, até o

fim da Idade Média o direito foi pensado praticamente em termos de deveres

ou obrigações e não com pretensões ou interesse subjetivos. Obviamente, isso

não significa dizer que as culturas antigas não tenham defendido uma certa

concepção de justiça ou do respeito devido aos seres humanos. Contudo, a

pressuposição contemporânea de que todos os homens possuem o mesmo

valor e que, por tal razão, são titulares de um idêntico conjunto de direitos

inalienáveis, era absolutamente estranha aos antigos (p. 205).

No mundo, o triste episódio da Segunda Guerra Mundial, com o saldo

de aproximadamente 501 milhões de pessoas brutalmente assassinadas,

1 Estimativa coletada no site: www.dhnet.org.br Acesso em 09 de Novembro de 2010.

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

20 Cássia Maria Rosato

impôs às nações a necessidade de se pensar estratégias internacionais

que inibissem novos genocídios dessa proporção. Esse foi o embrião, no

Ocidente, do que se convencionou nomear de Direitos Humanos.

Fica evidente que a idéia de Direitos Humanos é moderna na história

da sociedade ocidental. É importante ressaltar que, nesse artigo, parte-se da

concepção contemporânea de Direitos Humanos cuja perspectiva principal

é a da universalidade, indivisibilidade e interdependência destes direitos.

De acordo com Piovesan (2002), esta concepção deriva do pós Segunda

Guerra Mundial, momento em que o mundo se confrontou com inúmeras

atrocidades oriundas dos regimes totalitários.

Este cenário aterrorizador mobilizou a comunidade internacional

para a necessidade premente de criação de um dispositivo normativo que

pudesse frear estas violações, a partir do questionamento da soberania

estatal, tendo em vista que, na Segunda Guerra Mundial, o Estado foi

o maior violador dos Direitos Humanos acobertado por esta soberania

nacional.

Neste sentido, houve um entendimento de que deveria existir um

instrumento internacional que garantisse a proteção aos Direitos Humanos

de qualquer pessoa, independentemente de seu país de origem. Portanto,

em 1945, criou-se a mais importante organização internacional – Organi-

zação das Nações Unidas (ONU) – com o objetivo de proteção aos Direitos

Humanos, assim como manutenção da paz e da segurança em âmbito

mundial. Nesta conjuntura de construção de dispositivos normativos para

proteção internacional dos direitos, adota-se a Declaração Universal dos

Direitos Humanos (DUDH) em 1948. Se este triste episódio da história

mundial significou o rompimento com todos os direitos até então conquis-

tados, a Declaração surgia com o objetivo de reconstruir este esfacelamento,

superando a soberania dos Estados.

Nesta concepção contemporânea, a primeira característica diz

respeito aos direitos dirigidos universalmente para todas as pessoas,

bastando a condição de ser humano para ser titular destes direitos. No

entanto, no contexto atual, há uma parcela significativa da população

mundial que seus direitos respeitados. Dessa forma, é imperativo reforçar

uma questão anterior, apresentada por Arendt (2000) que se refere

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

Psicologia e Direitos Humanos: cursos e percursos comuns 21

primeiramente ao “direito a ter direitos”, ou seja, a imensa maioria da

população mundial desconhece o conteúdo dos Direitos Humanos como

um conjunto de direitos conquistados historicamente que lhe assiste ou não

possui mecanismos de acesso ou reivindicação destes direitos.

Já a segunda característica sinaliza para a indivisibilidade dos

Direitos Humanos, partindo do pressuposto de inter-relação e interdepen-

dência destes direitos. Não basta que os direitos civis e políticos estejam

garantidos, faz-se necessário observar também os direitos sociais, econô-

micos e culturais (DHESCs); se um direito é violado, os demais também

o são. É necessário superar antigas dicotomias que dedicavam lugares e

prioridades distintas aos direitos civis e políticos e aos direitos econômicos,

sociais e culturais. Significa reafirmar que um direito não existe isolado

dos demais e no caso de violação de um direito, necessariamente, outros

também estarão sendo violados.

Nesta perspectiva normatizadora, pode-se afirmar que principal-

mente a partir da Segunda Guerra Mundial houve inúmeros avanços em

âmbito mundial no que tange a adoção de Declarações, Tratados e Pactos

Internacionais de respeito e proteção aos Direitos Humanos, dos quais

diversos países, inclusive o Brasil, são signatários.

Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH),

seguiram-se diversos outros dispositivos normatizadores, valendo destacar

os principais: Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (1966),

Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

(1966), Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas

de Discriminação Racial (1968), Convenção sobre a Eliminação de Todas

as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), Convenção sobre os

Direitos da Criança (1989), dentre outros.

É importante salientar que a suposta contradição entre a existência

de Pactos Internacionais distintos para os Direitos Civis e Políticos e para os

DHESCs, e a assertiva anterior a respeito da indivisibilidade destes direitos,

deve-se à bipolaridade da política mundial naquele período. A impossibi-

lidade de diálogo entre os blocos capitalista e socialista obrigou a ONU a

viabilizar dois instrumentos diferentes, contrariando a proposta inicial que

visava um único instrumento detalhando os direitos previstos na DUDH.

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

22 Cássia Maria Rosato

Assim, fica evidente que os Direitos Humanos não estão imunes ao

contexto sociopolítico da sua época e também são instrumentalizados de

acordo com determinados interesses, como também ocorreu com a Psico-

logia conforme já mencionado anteriormente. Na conjuntura da guerra fria,

a Anistia Internacional (2008) tece sua análise:

Os Direitos Humanos se transformaram em um jogo excludente entre as

duas ‘superpotências’ envolvidas em uma luta ideológica e geopolítica para

estabelecer sua supremacia. Enquanto um dos lados negava os direitos civis

e políticos, o outro rebaixava os direitos econômicos e sociais. Ao invés de

favorecer a dignidade e bem estar das pessoas, os Direitos Humanos eram

usados como instrumento para promover objetivos estratégicos (p. 4).

O bloco liderado pelos Estados Unidos (EUA) compreendia que os

Direitos Civis e Políticos podiam e deviam ser implementados imediata-

mente, enquanto que esta agilidade não se aplicaria aos DHESCs que, neces-

sariamente, demandariam um maior tempo para sua implementação. Em

contraposição, o bloco capitaneado pela União Soviética (URSS), em função

da prioridade nas questões sociais em seus regimes políticos, entendia que

os direitos econômicos e sociais tinham primazia.

O que se observa a partir desta duplicidade ideológica de direitos –

que teve origem no cenário político mundial pós Segunda Guerra – refere-

se a como os direitos são hoje compreendidos e quais os efeitos dessa

dicotomia histórica.

Considerando que os Direitos Civis e Políticos estão mais relacio-

nados às liberdades individuais, ao direito à vida, ao voto, à livre circulação,

dentre outros, e que os DHESCs retomam o direito a uma vida digna que

inclua saúde, trabalho, educação, moradia, previdência social, assistência

social, lazer, etc, é possível reconhecer uma maior tolerância das pessoas

e das próprias nações frente às violações dos DHESCs se comparadas aos

Direitos Civis e Políticos.

Esta cultura de aceitação pode estar relacionada à maior dificuldade

dos países em cumprirem com os DHESCs, posto que a conjuntura mundial

atual aponta para o aumento significativo da dependência econômica e polí-

tica dos países periféricos/emergentes em relação aos seus financiadores.

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

Psicologia e Direitos Humanos: cursos e percursos comuns 23

No entanto, frente a essa cultura de aceitação é bastante pertinente

o questionamento de Bobbio (2004) em relação à suposta tolerância que

se deve para a devida implementação dos direitos:

Um direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine

die, além de confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o

“programa” é apenas uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode

ainda ser chamado corretamente de “direito”? (p. 92).

De qualquer sorte, há que se resgatar a concepção contemporânea de

universalidade e indivisibilidade de direitos, não existindo nenhum tipo de

valoração ou sobreposição de direitos, tendo em vista que todos são igual-

mente relevantes para a promoção da igualdade e da dignidade humana

enquanto principais fundamentos dos Direitos Humanos.

Para tanto, toma-se como referência uma reflexão de Mondaini

(2006) como indicativo de qual o lugar dos Direitos Humanos na

contemporaneidade:

Na atualidade, não obstante as inúmeras conquistas obtidas em torno da

afirmação dos direitos humanos, tanto no campo jurídico-legal como no

plano cultural-ideal, continuam a se fazer presentes críticas que parecem

ignorar o fato de que o único instrumento capaz de medir o nível de civili-

dade alcançado por uma sociedade – e seu progressivo distanciamento da

barbárie – localiza-se exatamente na capacidade que esta tem de fazer com

que os seus concidadãos sejam protegidos pelo generoso guarda-chuva dos

direitos humanos (p. 12).

Ou seja, independente do país ou do contexto sócio-histórico vivido,

podemos perceber hoje que os Direitos Humanos funcionam como termô-

metro ou bússola norteadora que indica o grau de civilidade de uma socie-

dade. Isso não se refere apenas ao respeito formal, pois importantes textos

foram assinados pelo Brasil, conforme já colocado anteriormente, sendo

referências no assunto. Trata-se aqui da construção de uma cultura que

respeite os Direitos Humanos efetivamente para todas as pessoas.

Assim, além dos Direitos Humanos serem uma referência em relação

ao progresso histórico de determinada sociedade, é preciso compreender

que o campo dos direitos é necessariamente uma arena política como bem

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

24 Cássia Maria Rosato

sinaliza Bobbio (2004): “O problema fundamental em relação aos direitos

dos homens, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-

se de um problema não filosófico, mas político” (p. 43).

No cenário brasileiro, os primeiros sinais de movimentos sociais

pelos Direitos Humanos datam da década de 60 e 70, período político mais

conhecido como os anos de chumbo. De acordo com Sader (1988), frente a

um Estado repressor e autoritário, novos atores sociais surgem enquanto

estratégia de resistência, principalmente a partir de movimentos ligados à

Igreja, à esquerda e ao sindicalismo:

Com isso (os novos sujeitos políticos) acabaram alargando a própria noção

de política, pois politizaram múltiplas esferas do seu cotidiano. Apoiando-se

nos valores de justiça contra as desigualdades imperantes na sociedade; da

solidariedade entre os dominados, os trabalhadores, os pobres; da dignidade

constituída na própria luta em que fazem reconhecer seu valor; fizeram da

afirmação da própria identidade um valor que antecede cálculos racionais

para a obtenção de novos objetivos concretos (p. 312).

Tal digressão histórica baseia-se na necessidade de trazer elementos

que colaborem para essa proposta de investigação entre a Psicologia e os

Direitos Humanos, a fim de identificar seus cursos, percursos e principais

pontos de convergência.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS:

PONTOS DE CONVERGÊNCIA NA TEORIA E NA PRÁTICA

Feito esse preâmbulo sobre a trajetória desenvolvido pela Psicologia

como ciência e profissão e os Direitos Humanos, enquanto direitos, deveres

e cidadania para todos, pode parecer que não há ponto de interseção entre

esses campos. No entanto, considerando que, por excelência, a Psicologia

trabalha com seres humanos em suas mais diversas condições, situações

e contextos, o mesmo se aplica aos Direitos Humanos. Não se quer dizer

aqui que se trata da mesma intervenção, mas, sim, do mesmo objeto de

trabalho, ou seja, o ser humano.

Elegendo a dignidade humana como eixo fundante dos Direitos

Humanos, torna-se possível pensar nessa meta também para a Psicologia,

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

Psicologia e Direitos Humanos: cursos e percursos comuns 25

na medida em que esta trabalha para o desenvolvimento e a melhoria do ser

humano e suas condições de vida nas mais diversas esferas. A constatação

de que ambos os campos buscam, direta ou indiretamente, a dignidade

humana reforça a similaridade entre a Psicologia e os Direitos Humanos. Ou

seja, o pensar teórico e a práxis cotidiana de ambos os campos possibilita

uma aproximação fundamental.

Nessa perspectiva, é de suma importância trazer a reflexão de

Camino: “Os Direitos Humanos não seriam uma questão externa à Psico-

logia, mas algo que se coloca diariamente em nossa prática profissional

e acadêmica. Nossa prática, nossa ciência tem a ver diretamente com a

construção dos Direitos Humanos”.

Nesse sentido, não só existe a interlocução entre Psicologia e Direitos

Humanos, como também se torna importante ressaltar que a prática

profissional da Psicologia tem relação direta com a construção dos Direitos

Humanos.

Isso permite avançar nessa análise e compreender que, do ponto

de vista teórico-prático, uma intervenção psicológica pode contribuir para

construir ou não os Direitos Humanos de uma determinada sociedade. Em

outras palavras, significa afirmar que, o agir profissional pode incorrer em

construção dos Direitos Humanos ou no seu contrário.

Considerando ainda que o sofrimento humano tem sido um dos prin-

cipais objetos de estudo e intervenção da Psicologia, infere-se que freqüente-

mente violações de Direitos Humanos são colocadas aos profissionais, tendo

em vista que, muitas vezes, violações vem acompanhadas de sofrimento e

adoecimento psíquico. Nessa lógica, fica o questionamento sobre o que foi

e tem sido feito pelos profissionais nessas situações de violações?

De um lado, levando em conta o paradigma individualista antes

determinante na Psicologia, a resposta pode ser bastante preocupante.

Porém, de outro, avaliando as mudanças ocorridas na profissão e fazendo

uma análise contextualizada, a resposta pode ser menos inquietante e mais

condizente com uma Psicologia crítica.

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

26 Cássia Maria Rosato

Apenas a título exemplificativo dessa realidade, é possível tomar o

Movimento de Luta Antimanicomial2 como expressão da proximidade entre

Psicologia e Direitos Humanos. Após décadas de violações de direitos em

instituições psiquiátricas, os trabalhadores dos serviços, usuários e fami-

liares se organizaram para enfrentar uma realidade cotidiana de violência

e arbitrariedade.

Entendendo esse movimento como importante instrumento de

mudança, foi através dele que se tornou possível estabelecer diretrizes de

intervenção com o objetivo de resgatar a dignidade dessas pessoas e iniciar

a Reforma Psiquiátrica. Funda-se, nesse movimento, um fecundo diálogo

entre a Psicologia e os Direitos Humanos, na medida em que se passou a

questionar o tratamento dispensado nos hospitais psiquiátricos, ensejando

uma verdadeira mudança de paradigma na saúde mental brasileira.

Isso evidencia a necessidade dos Direitos Humanos, cada vez mais,

integrarem a formação a ação profissional da Psicologia, para fortalecer e

qualificar o pensar teórico e a práxis psicológica. Essa nova perspectiva

de análise e compreensão do ser humano, baseada no diálogo entre a

Psicologia e os Direitos Humanos, é fundamental para se construir uma

sociedade menos injusta e que tenha como princípio norteador o respeito

à dignidade humana.

REFERÊNCIAS

Anistia Internacional. (2008). Informe 2008: O Estado dos Direitos

Humanos no mundo. Porto Alegre: Gráfica e Editora Algo Mais.

Arendt, H. (2000). A condição humana. (10ª ed.). Rio de Janeiro: Forense

Universitária.

Bobbio, N. (2004). A era dos direitos. (3ª ed.). Rio de Janeiro: Elsevier.

2 Para maiores informações e aprofundamento do tema, ver Correia, L. C. (2007). O movi-

mento antimanicomial: movimento social de luta pela garantia e defesa dos direitos humanos.

Prim@ Facie (UFPB), v. 2006.1, p. 83-97.

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

Psicologia e Direitos Humanos: cursos e percursos comuns 27

Bock, A. M. B. (2001). História da organização dos psicólogos e a concepção

de fenômeno ideológico. Em: Jacó-Vilela, A. M.; Cerezzo, A. C.;

Rodrigues, H. de B. C. (Org.). Clio-Psyquê Hoje – Fazeres e dizeres

psi na história do Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará.

Brasil. Decreto n. 53.464 de 21 de janeiro de 1964. Regulamenta a Lei nº

4.119, de agosto de 1962, que dispõe sobre a Profissão de Psicólogo.

Brasil. Lei n. 4.119 de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre os cursos de

formação em Psicologia e regulamenta a profissão de Psicólogo.

Camino, L. (2000). Direitos Humanos e Psicologia. Em: Psicologia, Ética e

Direitos Humanos. São Paulo – Brasília: Casa do Psicólogo: Conselho

Federal de Psicologia.

Coimbra, C. (1995). Guardiões da ordem: uma viagem pelas práticas psis

no Brasil do “milagre”. Rio de Janeiro: Oficina do Autor.

Foucault. M. (1979). Microfísica do poder. (18ª ed.). Rio de Janeiro: Graal.

Foucault, M. (2003). A verdade e as formas jurídicas. (3ª ed.). Rio de

Janeiro: NAU.

Mondaini, M. (2006). Direitos Humanos. São Paulo: Contexto.

Piovesan, F. Proteção internacional dos direitos econômicos, sociais e

culturais. Consultor Jurídico. Acesso em 26 de agosto, 2002, em

http://www.conjur.com.br/2002-ago-26/direitos_economicos_

sociais_culturais_desafios

Rabenhorst, E. R. Teoria do direito e teoria dos direitos humanos. Em:

Tosi, G. (Org.). Direitos Humanos: história, teoria e prática. João

Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2005.

Sader, E. (1988). Quando novos personagens entraram em cena:

experiências, falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo,

1970-80. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Spink, M. J. & Spink, P. (2007). A psicologia social na atualidade. Em: Jacó-

Vilela, A. M. & Ferreira, A. A. L. & Portugal, F. T. (Orgs.). História

da Psicologia: rumos e percursos. (2ª ed.). Rio de Janeiro: Nau.

Torraca de Brito, L. M. (1999). Temas de Psicologia Jurídica. Rio de

Janeiro: Relume Dumará.

Psic. Rev. São Paulo, volume 20, n.1, 11-27, 2011

Você também pode gostar

- Perícia e Avaliação Na Psicologia Forense e JurídicaDocumento35 páginasPerícia e Avaliação Na Psicologia Forense e JurídicaCaryna FonsecaAinda não há avaliações

- Psicologia Jurídica: Perspectivas Teóricas e Processos de IntervençãoNo EverandPsicologia Jurídica: Perspectivas Teóricas e Processos de IntervençãoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (4)

- Atuação Do Psicólogo No Campo JurídicoDocumento4 páginasAtuação Do Psicólogo No Campo JurídicoRex DominusAinda não há avaliações

- A Psicologia Jurídica e as suas Interfaces: Um panorama atualNo EverandA Psicologia Jurídica e as suas Interfaces: Um panorama atualAinda não há avaliações

- Scribano, Emanuela - Guia para Leitura Das Meditações Metafísicas de DescartesDocumento96 páginasScribano, Emanuela - Guia para Leitura Das Meditações Metafísicas de DescartesGustavo Valente67% (3)

- A Influência Dos Amigos No Consumo de Drogas Entre AdolescentesDocumento10 páginasA Influência Dos Amigos No Consumo de Drogas Entre AdolescentesGustavo BorbaAinda não há avaliações

- 87 Entre Irmãos de Outras Terras PDFDocumento67 páginas87 Entre Irmãos de Outras Terras PDFAldo Pacheco FerreiraAinda não há avaliações

- Certificado de CalibraçãoDocumento5 páginasCertificado de CalibraçãoGabriel Ramos VilelaAinda não há avaliações

- A Psicologia Como o Behaviorista A VêDocumento13 páginasA Psicologia Como o Behaviorista A VêEllencl100% (1)

- Psicologia JurídicaDocumento26 páginasPsicologia JurídicaCPAM3 NAPSAinda não há avaliações

- Projeto de Vida - 2º AnoDocumento40 páginasProjeto de Vida - 2º AnoNayara Dutraa100% (1)

- Kant o Que e IluminismoDocumento4 páginasKant o Que e IluminismoGustavo BorbaAinda não há avaliações

- Adela Cortina Etica MinimaDocumento10 páginasAdela Cortina Etica MinimaiurimiguelAinda não há avaliações

- PSICOLOGIA SÓCIO HISTÓRICA: Uma Perspectiva Crítica em PsicologiaDocumento4 páginasPSICOLOGIA SÓCIO HISTÓRICA: Uma Perspectiva Crítica em PsicologiaCarolina MottaAinda não há avaliações

- Questões Revisão Av1Documento7 páginasQuestões Revisão Av1Rafaela WasheAinda não há avaliações

- A biopolítica e o paradoxo dos Direitos Humanos no sistema penal custodial brasileiroNo EverandA biopolítica e o paradoxo dos Direitos Humanos no sistema penal custodial brasileiroAinda não há avaliações

- PTI - Fundamentos Da AdministraçãoDocumento1 páginaPTI - Fundamentos Da AdministraçãoCarlos EduardoAinda não há avaliações

- Futuro Psicologia BrasileiraDocumento9 páginasFuturo Psicologia BrasileiraVinicius PadillaAinda não há avaliações

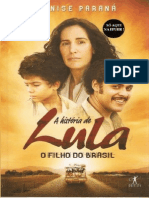

- A Historia de Lula - O Filho Do - Denise ParanaDocumento117 páginasA Historia de Lula - O Filho Do - Denise ParanaGustavo BorbaAinda não há avaliações

- OLIVEIRA Roberto Cardoso de O Trabalho Do Antropólogo Olhar Ouvir Escrever in O Trabalho Do AntropólogoDocumento10 páginasOLIVEIRA Roberto Cardoso de O Trabalho Do Antropólogo Olhar Ouvir Escrever in O Trabalho Do AntropólogoTania Milene NugoliAinda não há avaliações

- Martin Carnoy Estado e Teoria PolIticaDocumento21 páginasMartin Carnoy Estado e Teoria PolIticaMoabe LeiteAinda não há avaliações

- John DeweyDocumento136 páginasJohn DeweyMara BrumAinda não há avaliações

- Artigo EditadoDocumento7 páginasArtigo Editadomarilia mendes buttaAinda não há avaliações

- A Profissionalização Dos PsicólogosDocumento27 páginasA Profissionalização Dos Psicólogosim8612010Ainda não há avaliações

- TCC OficialDocumento16 páginasTCC OficialPedro CairesAinda não há avaliações

- 1 - PSICOLOGIA JURÍDICA GR2938-212-9 - 202120.ead-8845.08Documento28 páginas1 - PSICOLOGIA JURÍDICA GR2938-212-9 - 202120.ead-8845.08Rodrigo MirandaAinda não há avaliações

- Psicologia, Religião, Religiosidade e Espiritualidade - Contribuições, Deferenças e AproximaçõesDocumento6 páginasPsicologia, Religião, Religiosidade e Espiritualidade - Contribuições, Deferenças e AproximaçõesMarta Helena FreitasAinda não há avaliações

- Anotações Sobre A Psicologia Jurídica - 373005031Documento15 páginasAnotações Sobre A Psicologia Jurídica - 373005031Anderson LuizAinda não há avaliações

- Artigo - Formar Psicólogos Por Quê e para Quê - DantasDocumento16 páginasArtigo - Formar Psicólogos Por Quê e para Quê - DantasDaviid Maria SamuelAinda não há avaliações

- Artigo Direitos Humanos Deborah Klajnman Pedro BroccoDocumento27 páginasArtigo Direitos Humanos Deborah Klajnman Pedro BroccoDeborah KlAinda não há avaliações

- TEXTO 04a - Sobre A Regulamentação Da Profissão de Psicólogo No BrasilDocumento10 páginasTEXTO 04a - Sobre A Regulamentação Da Profissão de Psicólogo No BrasilcecssalvesAinda não há avaliações

- Laudo Psicológico - Reflexões Ético-Metodológicas Sobre A Dispersão Das Práticas Psicológicas No JudiciárioDocumento25 páginasLaudo Psicológico - Reflexões Ético-Metodológicas Sobre A Dispersão Das Práticas Psicológicas No JudiciárioYuri De Nóbrega Sales0% (1)

- Constituição Da Psicologia No Brasil e Sua Inserção Nas Políticas PúblicasDocumento7 páginasConstituição Da Psicologia No Brasil e Sua Inserção Nas Políticas PúblicasÂngela AlvesAinda não há avaliações

- Atividade Reflexiva Psicologia e Diversidade CulturalDocumento5 páginasAtividade Reflexiva Psicologia e Diversidade CulturalLuana EduardaAinda não há avaliações

- Do Conhecimento Popular Ao Científico Discutindo A História Da PsicologiaDocumento30 páginasDo Conhecimento Popular Ao Científico Discutindo A História Da PsicologiaCamila IncauAinda não há avaliações

- Por Uma Sociedade Outra - Reforma Psiquiátrica e A Luta Antimanicomial Manicômio Nunca MaisDocumento15 páginasPor Uma Sociedade Outra - Reforma Psiquiátrica e A Luta Antimanicomial Manicômio Nunca MaisWaldenilson RamosAinda não há avaliações

- (BARROCO, TULESKI, FACCI, 2013) Psicologia Histórico-Cultural, Marxismo e EducaçãoDocumento21 páginas(BARROCO, TULESKI, FACCI, 2013) Psicologia Histórico-Cultural, Marxismo e EducaçãoDiego Rosero RuizAinda não há avaliações

- Psicologia Psicologia Jurídica Jurídica: IntroduçãoDocumento22 páginasPsicologia Psicologia Jurídica Jurídica: IntroduçãoDay AngelAinda não há avaliações

- Teorias e SistemasDocumento4 páginasTeorias e SistemasCaioAinda não há avaliações

- História Da Psicologia No BrasilDocumento9 páginasHistória Da Psicologia No Brasillelerosa2011Ainda não há avaliações

- FRONTEIRAS: PSICANÁLISE E A SOCIOLOGIA: O SABER DO INDIVÍDUO E DA SOCIEDADE DO TRABALHONo EverandFRONTEIRAS: PSICANÁLISE E A SOCIOLOGIA: O SABER DO INDIVÍDUO E DA SOCIEDADE DO TRABALHOAinda não há avaliações

- Reflexões Sobre o Estudo Da História Da PsicologiaDocumento21 páginasReflexões Sobre o Estudo Da História Da Psicologiamarinagarrido81Ainda não há avaliações

- TCC AnielaDocumento46 páginasTCC AnielariquemanescoAinda não há avaliações

- Wa0018.Documento3 páginasWa0018.ElleAinda não há avaliações

- A Importância Do Psicólogo Na Área de Recursos HumanosDocumento21 páginasA Importância Do Psicólogo Na Área de Recursos HumanosGeeh SilvaAinda não há avaliações

- A Quem A Psicologia Serve Sobre A Importancia Da Psicologia Comunitária PDFDocumento11 páginasA Quem A Psicologia Serve Sobre A Importancia Da Psicologia Comunitária PDFDomingos Dinis CapinaAinda não há avaliações

- A Quem A Psicologia Serve Sobre A Importancia Da Psicologia Comunitária PDFDocumento11 páginasA Quem A Psicologia Serve Sobre A Importancia Da Psicologia Comunitária PDFDomingos Dinis CapinaAinda não há avaliações

- (Resumo) Fundamentos Da Psicologia, Reflexões - CambaúvaDocumento13 páginas(Resumo) Fundamentos Da Psicologia, Reflexões - CambaúvaLeonardo Araújo de MeloAinda não há avaliações

- Psicologia Crítica: Integração Entre Teoria e Prática Na ComunidadeDocumento16 páginasPsicologia Crítica: Integração Entre Teoria e Prática Na ComunidadeMarcus NunesAinda não há avaliações

- 3Documento58 páginas3Felipe2 Cristi2Ainda não há avaliações

- O Serviço Social e A Questão SocialDocumento6 páginasO Serviço Social e A Questão SocialJanice FerreiraAinda não há avaliações

- Trabalho Psico Brasil - QuestõesDocumento6 páginasTrabalho Psico Brasil - QuestõesPedro CostaAinda não há avaliações

- Trabalho BrasilDocumento6 páginasTrabalho BrasilPedro CostaAinda não há avaliações

- 50 Anos Da Psicologia No Brasil - A Construção Social de Uma ProfissãoDocumento20 páginas50 Anos Da Psicologia No Brasil - A Construção Social de Uma ProfissãomichaelsantannaAinda não há avaliações

- 13 A PSICOLOGIA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Quais InterfacesDocumento5 páginas13 A PSICOLOGIA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Quais InterfacesGessica AquinoAinda não há avaliações

- Livro PSICOLOGIA e DireitoDocumento35 páginasLivro PSICOLOGIA e DireitoLucas RibeiroAinda não há avaliações

- A Importância Do Psicólogo No JudiciárioDocumento11 páginasA Importância Do Psicólogo No Judiciáriotitasmusic7Ainda não há avaliações

- o Lugar Da Psicologia Na educaÇÃo Contemporânea PDFDocumento12 páginaso Lugar Da Psicologia Na educaÇÃo Contemporânea PDFCamillaSobralAinda não há avaliações

- Artigo 8Documento20 páginasArtigo 8hum seiAinda não há avaliações

- 02 Psi Socio Historica e Psicologia ComunitáriaDocumento25 páginas02 Psi Socio Historica e Psicologia ComunitáriaGabriel LimaAinda não há avaliações

- A Psicologia Como Campo de Conhecimento eDocumento9 páginasA Psicologia Como Campo de Conhecimento ePedro CoutoAinda não há avaliações

- Contribuições de Vigotski para A Compreensão Do PsiquismoDocumento11 páginasContribuições de Vigotski para A Compreensão Do PsiquismoJuliana Soares100% (1)

- Almerida, Santos & Trindade - Representações e Práticas Sociais, Contribuições Teóricas e Dificuldades Metodológicas PDFDocumento11 páginasAlmerida, Santos & Trindade - Representações e Práticas Sociais, Contribuições Teóricas e Dificuldades Metodológicas PDFalbertoprassAinda não há avaliações

- Psicologia Social Comunitaria ProfissionalDocumento10 páginasPsicologia Social Comunitaria ProfissionalFabio RamalheiroAinda não há avaliações

- Resenha Psico JurídicaDocumento3 páginasResenha Psico JurídicaLia AlmeidaAinda não há avaliações

- A Pesquisa Psicanalítica Dos Fenômenos Sociais e PolíticosDocumento15 páginasA Pesquisa Psicanalítica Dos Fenômenos Sociais e PolíticosRenato Vieira FilhoAinda não há avaliações

- Texto - O Compromisso Social Da Psicologia e A Possibilidade de Uma Profissão AbrangenteDocumento12 páginasTexto - O Compromisso Social Da Psicologia e A Possibilidade de Uma Profissão AbrangenteMonik KukulAinda não há avaliações

- A Psicologia Sócio-HistóricaDocumento4 páginasA Psicologia Sócio-HistóricaSirlei Moura de SouzaAinda não há avaliações

- Umahistriada Abordagem Centradana Pessoano BrasilDocumento8 páginasUmahistriada Abordagem Centradana Pessoano BrasilKarina AzevedoAinda não há avaliações

- 2015 - Pragmatismo Normativo, Direito e Democracia (Juruá)Documento29 páginas2015 - Pragmatismo Normativo, Direito e Democracia (Juruá)Bruno CamillotoAinda não há avaliações

- Psicologia Ciencia e ProfissãoDocumento3 páginasPsicologia Ciencia e ProfissãoPedro BatistaAinda não há avaliações

- Atuação Junto Às Pessoas Com Deficiência (PCD) E Trabalho Voltado À Temática Da Drogadição E MedicalizaçãoDocumento34 páginasAtuação Junto Às Pessoas Com Deficiência (PCD) E Trabalho Voltado À Temática Da Drogadição E MedicalizaçãoMarinaAinda não há avaliações

- A Adolescência Na Perspectiva Da Psicologia Social CríticaDocumento11 páginasA Adolescência Na Perspectiva Da Psicologia Social CríticaGustavo BorbaAinda não há avaliações

- Habeas Corpus - Que Se Apresente o CorpoDocumento348 páginasHabeas Corpus - Que Se Apresente o CorpoGustavo BorbaAinda não há avaliações

- Aspectos Conceituais Da Vulnerabilidade SocialDocumento31 páginasAspectos Conceituais Da Vulnerabilidade SocialGustavo BorbaAinda não há avaliações

- DIAS, Reinaldo. A Questão Social e A Necessidade de Uma Ciência Social. P. 19-41Documento23 páginasDIAS, Reinaldo. A Questão Social e A Necessidade de Uma Ciência Social. P. 19-41Kim PiresAinda não há avaliações

- Patologias em Postes de Concreto (Incluindo Conclusão)Documento5 páginasPatologias em Postes de Concreto (Incluindo Conclusão)Débora FernandaAinda não há avaliações

- Ebook Todas As Carreiras - Semana 5Documento262 páginasEbook Todas As Carreiras - Semana 5Maria Eduarda WietholterAinda não há avaliações

- PED Prescrição e Recomendação de Fitoterápicos para CriançasDocumento12 páginasPED Prescrição e Recomendação de Fitoterápicos para CriançasIsaque VilleAinda não há avaliações

- Aula 1 PDFDocumento14 páginasAula 1 PDFMárcio Gonçalves Do CarmoAinda não há avaliações

- Seesp0109 - Prova - diretorDIRETOR DE ESCOLA, ASSISTENTE DEDocumento20 páginasSeesp0109 - Prova - diretorDIRETOR DE ESCOLA, ASSISTENTE DESol AsenAinda não há avaliações

- Didactica de Historia.Documento10 páginasDidactica de Historia.Vitalino chiposseAinda não há avaliações

- Analise Da Acao de Informacao RelacionalDocumento573 páginasAnalise Da Acao de Informacao Relacionalcristina meloAinda não há avaliações

- Rede Social e RepresentaçãoDocumento295 páginasRede Social e RepresentaçãoDalva LimaAinda não há avaliações

- Adam Smith e o Egoísmo ContemporâneoDocumento28 páginasAdam Smith e o Egoísmo ContemporâneojoaodelargeAinda não há avaliações

- Trabalho de Fundamentos de Pedagogia 2Documento17 páginasTrabalho de Fundamentos de Pedagogia 2Zeca NoaAinda não há avaliações

- Hall, Stuart. A Formação de Um Intelectual DiaspóricoDocumento2 páginasHall, Stuart. A Formação de Um Intelectual DiaspóricoAndrea MontoyaAinda não há avaliações

- Aula 01 - Teorias de Desenvolvimento PDFDocumento4 páginasAula 01 - Teorias de Desenvolvimento PDFDaniela RibeiroAinda não há avaliações

- Edital n15 de 13032018 Encceja Nacional 2018Documento10 páginasEdital n15 de 13032018 Encceja Nacional 2018Léa Rosane BarcelosAinda não há avaliações

- Isacc Newton - CópiaDocumento14 páginasIsacc Newton - CópiaAfcastro12Ainda não há avaliações

- Epistemologia Na Gênese Da Geografia ModernaDocumento17 páginasEpistemologia Na Gênese Da Geografia ModernaSheila Castro dos SantosAinda não há avaliações

- Alexandre Coimbra PDFDocumento189 páginasAlexandre Coimbra PDFCalisto ChilengueAinda não há avaliações

- Aplicação Nao Ponderada Do Principio Da Simetria - PG 137Documento245 páginasAplicação Nao Ponderada Do Principio Da Simetria - PG 137REBECCAAinda não há avaliações

- Admirável Mundo Novo - RedaçãoDocumento6 páginasAdmirável Mundo Novo - Redaçãolaura queirozAinda não há avaliações

- Fácil Viagem A Outros Planetas 1978 DR PDFDocumento84 páginasFácil Viagem A Outros Planetas 1978 DR PDFDhanur Dhara Dasa100% (1)

- Aspectos Da Teoria de MassasDocumento81 páginasAspectos Da Teoria de MassasAriston AugustoAinda não há avaliações